La primera auténtica prueba para el Ejército Rojo de Stalin vino a finales de 1939. El 30 de noviembre de ese año las tropas soviéticas invadieron Finlandia. La campaña resultó un desastre. En un mes, cerca de 18 000 hombres, casi la mitad de los que habían cruzado la frontera el primer día, desaparecieron, fueron capturados o murieron. La matanza fue tan terrible, y el pánico que la acompañó tan confuso, que aún hoy resulta difícil saber exactamente cuántos soldados perdieron la vida en la corta guerra que se desarrolló a continuación. Los hombres fueron arrojados directamente a los cañones finlandeses. Hubo tanques bombardeados y quemados junto con sus tripulaciones, y regimientos de infantería completamente rodeados. Batallones enteros de tropas, la punta de lanza del Ejército Rojo, fueron aislados de sus refuerzos y aprovisionamientos, mientras que los soldados, libres de sus mandos, se amotinaron al verse abocados al frío y la inanición. Empezaron a circular historias de atrocidades. Los hombres hablaban de cadáveres de soldados soviéticos sin pene o sin manos. Algunos habían visto rostros humanos a los que se había arrancado la lengua y sacado los ojos. Al terminar la guerra se vería que la base de muchas de aquellas historias era el horror experimentado por unos reclutas inexpertos mientras marchaban indefensos en sucesión, un grupo tras otro, a cavar su propia tumba, pasando junto a quebradizos cadáveres congelados, roídos o destrozados por los perros[1]. Las bajas del Ejército Rojo superaron los 126 000 hombres[2], y cerca de 300 000 más fueron evacuados por heridas, quemaduras, enfermedad o congelación[3]. Finlandia, por su parte, tuvo en aquella guerra 48 243 muertos y unos 43 000 heridos[4].

Las cifras —en hombres y artillería pesada— acabaron hablando en favor de los soviéticos. Se desplegaron nuevas tropas en el frente de Karelia. Un nuevo ataque, tan aplastante como un ariete, destruyó las líneas finlandesas. Los bosques del norte de la ciudad medieval de Viipuri (actual Viborg) se convirtieron en un erial de metal calcinado y pino quemado. Los finlandeses capitularon a finales de marzo. A los lectores del periódico soviético Pravda se les diría que se había hecho justicia y que la guerra había frenado una nueva amenaza a la libertad proletaria. Pero bien pudiera ser que incluso ellos hubieran escuchado los rumores que difundían los soldados a su regreso, y supieran que fuera de Rusia nadie veía el resultado de la guerra como una victoria para Moscú. Los planificadores militares de la Alemania de Hitler se apresuraron a preparar aquella misma primavera voluminosos informes sobre la debilidad del ejército soviético[5]. Un corresponsal estadounidense en Estocolmo concluía que la guerra soviético-finlandesa había «revelado más secretos sobre el Ejército Rojo que los últimos veinte años»[6].

Los secretos en los que pensaba tenían que ver sobre todo con el entrenamiento, las tácticas y el equipamiento. Repasando los acontecimientos de aquellos cuatro meses con ojo militar, un buen espía habría advertido que el Ejército Rojo había fracasado en casi todos los aspectos. Las unidades de inteligencia habían pasado por alto la existencia de una línea de búnkeres fortificados que bloqueaba el avance de la infantería. Incluso los propios finlandeses se vieron sorprendidos por aquella carnicería, por la facilidad con la que unos cuantos artilleros podían matar o aterrorizar a regimientos enteros de hombres. A ello ayudaba —descubrieron— el hecho de que los soviéticos estuvieran mal equipados para el combate ártico. Pese al rigor de sus propios inviernos, las tropas del Ejército Rojo no habían sido entrenadas para luchar con nieve profunda, y muchos soldados se quedaron desconcertados al ver salir a las tropas finlandesas equipadas con esquís como fantasmas de entre la niebla. Y también se sorprendieron al encontrar resistencia. Más tarde, cuando se abrieron paso los primeros tanques soviéticos, los finlandeses se vieron gratificados por el éxito de su dispositivo antitanques de invención casera: una botella —la más habitual era una botella vacía del licor Alko, un monopolio estatal— llena de queroseno y tapada con una sencilla mecha. Seguían un prototipo desarrollado por las tropas de Franco en España, aunque serían los finlandeses quienes darían nombre a los nuevos «misiles»: en honor al ministro soviético de Asuntos Exteriores, a quien durante aquel año se podía escuchar casi todas las noches en la radio finlandesa, los bautizaron como «cócteles molotov». «No sabía que un tanque pudiera quemarse durante tanto tiempo», recordaría un veterano finlandés[7].

Cualquier observador ajeno habría notado asimismo que el propio equipamiento de los soviéticos —los tanques, las bombas, los cañones y las emisoras de radio que la economía planificada socialista produjera con tanta fanfarria en la década anterior— estaba mal diseñado para la guerra de verdad; y lo que era más grave: los jóvenes oficiales, a menudo recién salidos de las aulas, carecían de la imaginación y, a falta de esta, del entrenamiento necesario para coordinar su uso. También andaban escasos de provisiones y reservas. Hubo regimientos enteros que se enfrentaron a los finlandeses sin comida, munición ni botas. En enero las tropas finlandesas informaban de que habían hecho prisioneros que se habían mantenido con vida arrancando la carne de los cadáveres de caballos congelados y llenándose la boca de nieve. A los heridos a los que se transportaba de regreso a su propio bando no es que les fuera mucho mejor. Los hospitales de la cercana Leningrado estaban bien equipados y generosamente dotados de personal, pero los jóvenes morían a causa de las heridas, el frío o la enfermedad mientras esperaban un transporte que les trasladara hasta allí[8]. La moral —la moral del ejército liberador, del Ejército Rojo del pueblo— era miserablemente baja. «Todo está ya perdido —se quejaba un soldado de infantería de un batallón ucraniano aquel mes de diciembre—. Vamos a una muerte cierta. Nos matarán a todos. Cuando los periódicos dicen que por cada finlandés hacen falta diez rusos, seguramente están en lo cierto. Nos están aplastando como moscas»[9].

Esa cuestión de la moral fascinaba a los espías extranjeros. Para los observadores exteriores, el Ejército Rojo era un enigma. Todo el mundo sabía cómo se suponía que eran los soldados rusos. Tolstói había elaborado el estereotipo tras observarles en la guerra de Crimea, y su obra maestra, Guerra y paz, estaba llena de valientes y estoicos hijos del campo con un corazón tan grande como la estepa rusa. Aquellos soldados constituían la espina dorsal del ejército que había derrotado a Napoleón, los hombres que no dejaban de luchar ni siquiera durante los meses más severos del invierno; y su imagen entre los extranjeros había cambiado muy poco desde 1812. «Probablemente constituyen el mejor material del mundo con el que formar un ejército —concluiría el teniente general británico Martel tras observar unas maniobras soviéticas como visitante invitado en la década de 1930—. Su valentía en el campo de batalla está fuera de toda duda, pero su rasgo más notable es su sorprendente fortaleza y resistencia»[10].

Martel, al igual que unos cuantos observadores alemanes de la misma época, fue un privilegiado por haber podido observar los ejercicios de los soviéticos, pero ni siquiera él tuvo la ocasión de pasar algún tiempo con los soldados rasos. Una cosa era observar un poco de instrucción, y no digamos un desfile oficial en la Plaza Roja, y otra muy distinta prestar oídos al mundo privado que había al otro lado de los muros de los cuarteles. Si algo podían oír los expertos foráneos eran los puntos de vista de los oficiales, y además de unos oficiales escogidos, dado que en el imperio de Stalin el contacto con un extranjero no era precisamente algo que se dejara al azar. Las visiones y opiniones de los soldados, los reclutas y los austeros militares de carrera seguirían siendo inescrutables por mucho que lograran fisgonear los sucesivos observadores. Y como descubrirían todos los foráneos, tampoco había ninguna fuente publicada que ofreciera el menor indicio del estado mental de los soldados, y bien poco se podía sacar del entusiasmo de las multitudes de preguerra, de las decenas de miles de civiles que cada mes de mayo salían a la calle agitando ramas de lila. Dos décadas después de la revolución de Lenin, el mundo interior del Ejército Rojo seguía siendo un misterio.

El Estado soviético actuaba con tal secretismo en relación con sus fuerzas armadas que ni siquiera se conocía su composición social y su estructura de edades. Las personas foráneas que trataban de investigar por su cuenta no tardaban en verse bloqueadas. Un extranjero difícilmente podía moverse por Rusia en la década de 1930 sin llamar la atención. Los espías que trataban de mezclarse con la multitud descubrían que ni siquiera podían acostumbrarse a la nueva dieta, y no digamos a las maneras soviéticas. «¡Trata de beberte un vaso de vodka con un 40 o 50 por ciento de alcohol de un solo trago sin tener práctica —se quejaba un agente—, o de fumarte un cigarrillo con la boquilla de cartón!»[11]. El vodka le hacía toser, y cuando trataba de sofocar la tos con té caliente se quemaba los dedos con el cristal delgado y barato en el que se lo habían servido. Pero «los errores —observaba un oficial del servicio de inteligencia alemán— pueden costarle la vida a un agente»[12].

Fue por esas razones por las que los oficiales alemanes aprovecharon la información procedente de Finlandia. Los prisioneros de guerra soviéticos parecían ofrecer una valiosa fuente de datos sobre la auténtica vida del ejército. Pero una vez más, los informes podían ser engañosos. Un prisionero exhausto —como descubrirían por sí mismos los interrogadores alemanes a partir de 1941— diría lo que fuera si creía que con ello salvaba la piel. Su propio sufrimiento le obnubilaba. Por otra parte, la guerra contra Finlandia no constituía una predicción certera de la probable reacción del Ejército Rojo a una invasión a escala masiva. El ejército que luchó en las nieves finlandesas, el Ejército Rojo de 1939, se vería inundado en 1941 por millones de nuevos reclutas y voluntarios, jóvenes patriotas que anhelaban hacer grandes gestas. Los veteranos de Finlandia se hallarían entre las decenas de miles de soldados que afrontaron la captura, la muerte o la discapacidad al cabo de unas semanas de la ofensiva de Hitler. El viejo Ejército Rojo, el integrado por los hombres de 1939, no sobreviviría lo suficiente, pues, para combatir en Stalingrado. Pero lo que la historia de ese primer desastre sí puede hacer es mostrar por qué el desmoronamiento fue tan rápido, y, asimismo, en qué medida y con qué rapidez evolucionaría aquel ejército al presentarse una verdadera crisis, una invasión que amenazaba con tragarse e incluso destruir la madre patria, las familias, los hogares y los paisajes que tanto amaban sus hombres.

Las mejores pistas sobre la cuestión de la moral provienen de una fuente del propio ejército, y no de observadores externos. En todos los regimientos había una red de comisarios políticos que actuaban como agitadores y maestros. También trabajaban como espías del partido, lo que significaba que había alguien escuchando cada vez que un grupo de hombres se reunían a hablar. Obviamente, aquellos policías estaban atentos al menor indicio de problemas. Al fin y al cabo, el ejército era un lugar en el que se agrupaban antiguos campesinos en número suficiente para que el peso de su descontento pudiera notarse o existiera la amenaza de que se formaran facciones. Los oficiales estaban sometidos a cierta presión para que presentaran, o incluso fabricaran, las pruebas de disensión que sus amos esperaban encontrar. Pero la baja moral de los hombres se reflejaba también en los propios comisarios políticos, lo que implica que su liderazgo era incapaz de infundirla, y, por ende, que los informes que se atrevían a presentar deben tratarse con cautela. Lo más probable es que cada uno de esos documentos empiece con páginas y páginas de entusiastas disparates. Si hubiera que creer a sus autores, los hombres jamás habían sido más limpios, felices y sobrios; su entrenamiento siempre progresaba favorablemente, y ninguno de ellos tenía piojos. Esos eran los lugares comunes. Pero lo cierto es que en 1939 un cuartel de soldados rasos, de fusileros, era lo menos parecido que podía encontrarse a la Osoaviajim y los clubes de paracaidistas.

Algo que compartían el mundo militar y el civil era la propaganda. No había forma de escapar a las charlas y los eslóganes. A todo soldado se le enseñaba que había de considerar un privilegio servir en el «Ejército Rojo de los Trabajadores y Campesinos», un trabalenguas en ruso que el Estado abreviaba con sus iniciales RKKA[13]. A los reclutas se les decía asimismo que eran los portaestandartes del futuro y los herederos de un pasado heroico. Fuera lo que fuese lo que estaba llamado a hacer, aquel era un ejército que se agrupaba bajo unas banderas teñidas de rojo por la sangre de mártires[14]. Expresiones como estas hallaban su mejor audiencia en las escuelas de formación para oficiales. Allí era posible contemplar la carrera militar con auténtico orgullo revolucionario. Algunas de dichas escuelas —la de Kirill era una de ellas— se dedicaban a preparar a una auténtica élite profesional, y es posible que algunos de los cadetes estuvieran agradecidos a Stalin por haber escapado de la pobreza, por sus recién descubiertas dotes y por su esperanza. La Unión Soviética ya no era un lugar en el que los oficiales procedían de determinadas élites sociales claramente diferenciadas. En lo que se refiere a la procedencia familiar, a menudo no había mucha diferencia entre una gran parte de los aprendices de élite y el resto de los hombres. Pero todo lo demás era distinto, desde la educación hasta las perspectivas, pasando por las ideas políticas. Entre los hombres, especialmente la gran masa de reclutas, el talante predominante en los últimos años de preguerra se ha calificado de «amarga resignación».

El resentimiento era mudo, sofocado por el agotamiento, el hábito y el temor a los informadores. Pero los soldados tampoco tenían que hablar demasiado. El recuerdo de la guerra en las aldeas seguía estando bastante fresco. Algunos hombres habían pasado hambre ellos mismos cuando el Estado se había quedado con el cereal de los campesinos; otros seguían recibiendo cartas de sus familias, donde se seguía hablando de escasez y temor. No hacía falta hablar de la colectivización, puesto que estaba tan omnipresente en la mente de los hombres como la humedad en sus huesos. Cuando tocaba charla, ningún tema podía suscitar más preguntas que el destino de las granjas soviéticas. El ejército reclutaba campesinos; ello era necesario por una mera cuestión de cifras. La Unión Soviética seguía siendo, hasta la noche de verano en que las fuerzas alemanas cruzaron sus fronteras, un lugar en el que la mayoría de las personas habían iniciado su vida en chozas rurales. Aquella clase de gente había dado en el pasado excelentes militares, y los hijos de los campesinos se contaban entre las estrellas de la élite de oficiales de Stalin. Sin embargo, a partir de 1929 empezó a darse por sentado que los mejores soldados serían los procedentes de familias urbanas[15].

Incluso los hijos de los trabajadores, una vez vestidos de uniforme, empezarían a ser conscientes del legado de la colectivización. Aunque jamás se empleó al Ejército Rojo para cargar contra los campesinos de las odiadas granjas, sí se pidió a sus soldados que ayudaran en el campo en época de cosecha, reemplazando a hombres y animales que habían desaparecido en fosas comunes. El trabajo agrario se convertiría, así, en un rasgo distintivo de la vida del soldado soviético: sembrar patatas, cuidar cerdos, proteger los aparejos de la lluvia… Los comisarios políticos que en 1939 tenían que trabajar entre esa clase de tropas probablemente no encontraban demasiadas buenas noticias sobre las que escribir cuando afilaban sus lápices y se disponían a hacer sus informes. «Nos dicen que los campesinos de las granjas colectivas viven bien —se oiría murmurar a un soldado—. En realidad, no tienen nada en absoluto». «Yo no voy a defender al poder soviético —le diría otro recluta a un compañero—. Si se presenta el momento, desertaré. Mi padre fue lo bastante tonto como para morir en la guerra civil, pero yo no soy tonto. El Partido Comunista y el poder soviético me han robado»[16]. Otro recluta les diría a sus camaradas, tras leer una carta de casa, que era incapaz de decidir qué hacer: «Yo tengo que estudiar, pero no puedo dejar de preocuparme por mi familia». «Mi familia pasa hambre —se quejaría otro—. Eso es lo único que me importa»[17].

En 1939 la edad mínima para entrar en quintas era de diecinueve años. La última hornada de nuevos soldados, nacidos a finales de la guerra civil, se reclutó aquel mes de septiembre. Alistarse formaba parte de la vida cotidiana, era algo tan tradicional en las aldeas rusas como pegar a la mujer o los huevos decorados. El ejército siempre se había llevado a los hombres. «El zar lo manda y Dios lo permite», habían murmurado los reclutas en la Primera Guerra Mundial. En aquellos días, el servicio militar, como el hambre, las verrugas o el hecho de no tener descendencia, se consideraba un castigo por algún pecado[18]. Una generación después el proceso había cambiado, pero el fatalismo de los hombres seguía siendo en gran medida el mismo. Los reclutas soviéticos tenían que superar algunas pruebas: el ejército quería hombres que supieran leer, aunque no siempre los conseguía. Todavía a finales de la década de 1920 los psicólogos habían descubierto que el vocabulario del soldado de infantería medio tenía entre quinientas y dos mil palabras[19]. Asimismo, en esa época algunos de aquellos hombres habían sido incapaces de decirles a sus oficiales quién era Stalin, un hallazgo que conmocionó tanto a la administración política del ejército que hubo de ser silenciado[20]. Se fomentó con toda celeridad la educación política, y en 1939 había ya muy pocos reclutas que fallaran en las pruebas de lectura y ninguno que no supiera del líder. A los más capaces, sin embargo, se les escogía para trabajar en la NKVD[21]. Al ejército solo iban los segundos de la clase.

El reclutamiento constituía un proceso engorroso que normalmente se prolongaba durante dos o tres meses al año. En cada distrito era tarea de los soviets militares locales, que tenían el derecho de cribar y rechazar a los hombres enfermos o dementes, así como de revisar las solicitudes de exención. También comprobaban los archivos policiales a fin de que ningún enemigo del pueblo pudiera portar armas. Los muchachos que se presentaban ante ellos después de todas aquellas comprobaciones no estaban del todo verdes en términos militares. Todos habían asistido a una u otra escuela local, y la mayoría sabían que su país necesitaba prepararse para la guerra. Es posible que incluso algunos nuevos reclutas hubieran visto ya algún fusil o alguna máscara de gas en algún campamento de verano; y sin duda habían escuchado tantas charlas sobre el Ejército Rojo de los Trabajadores y Campesinos como podía absorber un adolescente. El ejército podía parecerles un camino hacia la hombría, una aventura, y siempre había jóvenes que se declaraban orgullosos de ser llamados a filas. No pocos se presentaban voluntarios, especialmente en las ciudades; pero para el resto, las escenas que se repetían en sus lugares de origen eran casi las que habían sido siempre: la calle saludando y las madres llorando. Los hombres recogían lo poco que podían llevarse —un par de mudas de ropa interior, algo de azúcar y tabaco— y lo embutían en un saco de lona o una caja de cartón. Luego se iban andando —pocos tenían mejores medios de transporte— hasta el punto de reclutamiento.

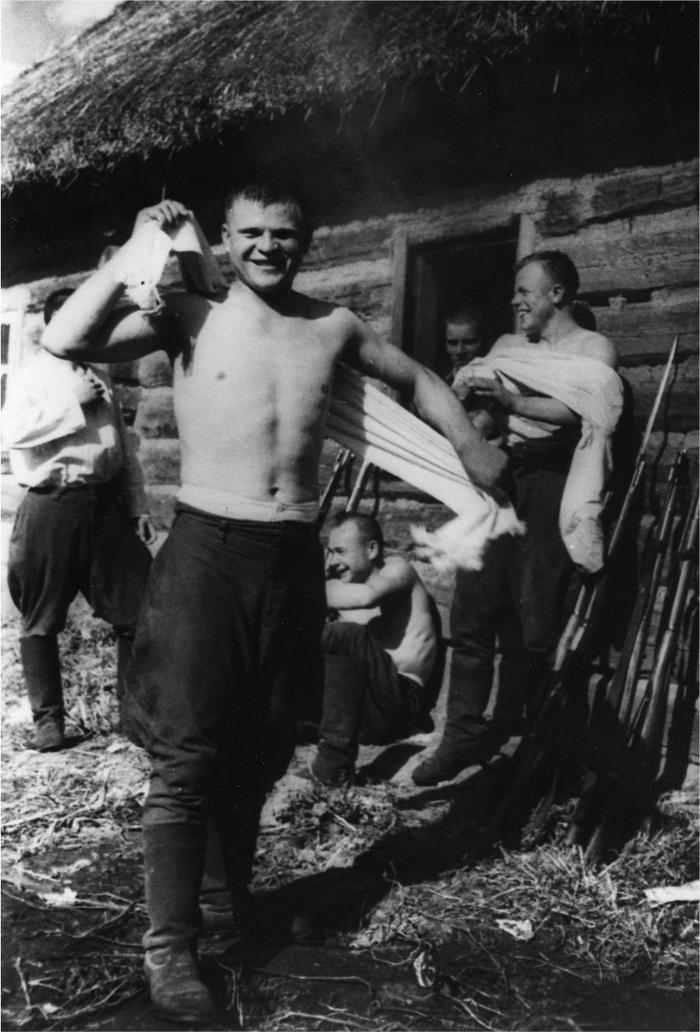

Soldados en la bania, septiembre de 1941.

«Nuestro entrenamiento militar empezaba con un baño de vapor, la desinfección de nuestra ropa, un corte de pelo que dejaba nuestro cuero cabelludo tan liso como nuestro rostro, y una charla política», recordaría un recluta de esa época[22]. Para una gran parte de la audiencia, aquella charla política se escuchaba en medio de una fuerte resaca, ya que los jóvenes solían estar borrachos cuando llegaban a sus unidades. Era una tradición, como muchas otras, cuyo origen se remontaba a la época zarista[23]. Se empezaba a beber antes de salir de casa, y se continuaba durante varios días. Incluso es posible que las autoridades hicieran la vista gorda expresamente, ya que el vodka calmaba las ansiedades de los hombres más rápidamente que las charlas en grupo o la instrucción extra. Puede que los reclutas se desmayaran en el tren —se argumentaba—, pero si estaban inconscientes resultaba más fácil mandarlos a aquella especie de infierno[24]. Con los ojos entreabiertos, pues, y sin ser plenamente conscientes de dónde estaban, los reclutas hacían cola en una fila desigual y aguardaban a recibir su equipo. Cualesquiera que fuesen sus identidades civiles —hijos de la aldea, o de alguna ciudad fabril o minera—, se despojaban de las actividades a las que habían dedicado sus vidas anteriores y se ponían los uniformes de color verde, la ropa que marcaba su nueva identidad. Se ponían los ásperos pantalones de lana y la chaqueta. Y también se les daba un cinturón, abrigo y botas. Aquello era lo que tendrían que llevar y cuidar todos los días. Pero la ropa interior —camiseta y calzoncillos— era solo para un tiempo. Aprendían que deberían entregar esas prendas para lavar de forma regular, aunque no excesivamente frecuente, y que a cambio recibirían un conjunto limpio. En realidad, casi nunca se les devolvían las prendas que habían entregado, o siquiera un juego completo. Era una pequeña humillación, otra cosa más —y de naturaleza íntima— que no podían controlar.

A menos que los llevaran ellos mismos, cosa que algunos hacían, a los reclutas jamás se les daban calcetines. Era este un ejército que caminaba con una especie de polainas denominadas portianki, unas tiras de tela que se arrollaban en torno a los pies y los tobillos, envolviéndolos como vendas, y que se suponía que protegían de las ampollas. Un veterano sonrió ante aquella idea: «Creo que los calcetines habrían sido más confortables», dijo, pero era solo un cuchicheo, no una expresión de disensión. Al fin y al cabo, aquella prenda resultaba más barata y menos personal, ya que había una sola talla para todo el mundo. Hacía falta un buen rato para aprender a ponérsela, y aquel proceso provocó retrasos y confusión durante décadas cada vez que se tocaba diana; pero aquellas tiras de tela eran universales, y durante la guerra las llevaron tanto los hombres como las mujeres. «Eran lo único que hacía que aquellas botas que nos daban se nos adaptaran —recordaría una veterana—. Y de todos modos estábamos encantados de tener también las botas».

Un sargento veterano enseña a un joven recluta a ponerse las polainas.

Solo a los oficiales se les daba pistola, normalmente revólveres Nagan, cuyo diseño databa de la década de 1890. También era privilegio exclusivo de los oficiales recibir un reloj de pulsera del ejército. A los soldados rasos se les daba fundas y pistoleras, pero casi nunca tenían qué meter en ellas. Su surtido de equipaje vacío incluía también una bolsa de campaña, una bolsa para la ropa, una bolsa para llevar galletas, una correa para abrochar el abrigo, una funda de lana para petaca, una bolsa para las cosas que hubieran traído de casa, un portafusil, cajas para cartuchos y una cartuchera[25]. Las propias armas, e incluso la propia munición, eran bienes tan preciados que la mayoría de los hombres no los manejaban hasta que tomaban parte en una operación de campaña. Pero entonces se les entregaba también una insignia militar, símbolo de su nuevo estatus, y una pequeña olla. Las cosas que tenían un uso personal eran las más valoradas. «En ocasiones, los soldados del frente, cuando se retiraban presa del pánico, arrojaban sus pesados fusiles —escribiría un veterano, Gabriel Temkin—, pero jamás sus cucharas»[26]. Los hombres solían limpiarlas a lametones después de cada comida y guardarlas en la parte alta de sus botas.

Los nuevos reclutas no tardarían en buscar su cama. En este, como en tantos otros aspectos, la generación que se alistaría a partir de 1938 no tendría suerte. El ejército había aumentado rápidamente. En 1934 sus efectivos sumaban 885 000 hombres entre oficiales y soldados. A finales de 1939, cuando se llamó a los reservistas de cara a prepararse para la guerra, la cifra había aumentado a 1 300 000[27].

Uno de los numerosos problemas causados por aquella expansión fue la escasez de alojamiento. Los reglamentos militares establecían que cada hombre había de disponer de un espacio vital de 14,6 metros cúbicos, de los que 4,6 metros cuadrados habían de ser la superficie del suelo[28]. Sin embargo, aquel era un cálculo muy optimista. Ni siquiera los oficiales podían esperar disponer de cuartos adecuados. «Los campesinos de las granjas colectivas tienen mejor trato que nuestro cuerpo de oficiales», escribiría un funcionario comunista del distrito militar de Leningrado en enero de 1939. Los recién llegados calificaban aquellas condiciones de «tortura»[29]. «Valdría más matarme que seguir viviendo en este agujero», señalaría un oficial recién reclutado. Por quejarse, un cadete que pedía «los cuartos a los que tienen derecho los oficiales» estuvo tres días en el calabozo. La incidencia de la tuberculosis en las filas tendía a aumentar en el año siguiente a su alistamiento, así como la de las enfermedades de estómago. En un caso hubo 157 cadetes de un mismo barracón que fueron al hospital durante sus primeros diez días de estancia[30].

Los soldados rasos también se apelotonaban en espacios más pequeños de los que estipulaban los reglamentos[31]. De hecho, solo los más afortunados descubrían que tenían un alojamiento y un techo. El plan de movilización de 1939 era tan ambicioso que muchos se presentaron en sus bases solo para descubrir que allí no había ningún barracón. En tal caso podían buscar alojamiento por sí mismos en la población más cercana o bien dormir directamente en el suelo. Fuera como fuese, es posible que no tuvieran bajo su cuerpo más que paja. El ejército les daba mantas, pero los colchones siempre eran escasos y nunca había suficientes camas de madera para el cada vez mayor número de reclutas. Por otra parte, la paja, aunque caliente, era el refugio ideal para los piojos[32].

Un paseo por el campamento en ningún caso servía para curar la resaca del joven, ni tampoco su nostalgia. En la Unión Soviética, las instalaciones públicas, fueran de la clase que fuesen, estaban siempre descuidadas. La cultura de los bienes materiales había engendrado un floreciente mercado negro. Si algo se podía robar, escatimar o aguar, siempre habría a mano un mercachifle con los contactos adecuados. Paralelamente, la escasez y los problemas de gestión que agobiaban a la economía de planificación central habían dado un pésimo fruto. Un inspector del Partido Comunista que visitaba el distrito militar de Kiev en mayo de 1939 encontró cocinas llenas de desperdicios, almacenes de carne que apestaban por el calor y comedores de los soldados que todavía carecían de techo o de unas paredes sólidas. Tras cruzar él paró para dirigirse a los baños, observó que «el inmundo contenido de las letrinas no se vacía, los retretes inspeccionados no tienen tapa. Los urinarios están rotos … En la práctica, la unidad carece de letrinas»[33].

El caso no era inusual, tal como mostraban otros informes. «Los desperdicios no se recogen, la suciedad no se limpia —registra otra nota—. Los urinarios están rotos. La fontanería del comedor de oficiales no funciona»[34]. Las medidas higiénicas se descuidaban en todas partes. El matadero que abastecía de carne a los soldados de la provincia de Kursk carecía de agua corriente, de jabón, de ganchos para la carne y de aislamiento especial para los animales enfermos. El personal que trabajaba allí no había recibido formación adecuada, y tampoco había sido sometido a un control de enfermedades infecciosas. La instalación tenía un asqueroso lavabo a escasos metros del almacén de carne, y, como muchos otros de la época, no tenía puertas. «Hasta la carne está sucia», escribiría el inspector[35].

La comida representaba un constante motivo de queja en todas partes. Ciertamente, esto vale para todos los ejércitos, ya que el presupuesto para alimentación y el hambre de los soldados constituyen dos tendencias permanentemente enfrentadas, pero el caso soviético pertenece a una clase especial. Por mucho frío que hiciera fuera, la cocina del cuartel solía ser fétida y llena de grasa. La comida —una sopa que contenía siniestros trozos de carne, que se servía con pan negro, azúcar y té— humeaba sobre las cocinas de leña en gigantescas ollas de metal. «En casa —se quejaba un recluta—, yo solía comer lo que necesitaba, pero en el ejército me he adelgazado, e incluso me he puesto amarillo». «El papeo es horroroso», decía otro. «Siempre nos dan una asquerosa sopa de col para comer, pero lo peor es el pan: es tan negro como la tierra, y te rechina en los dientes». Solo en enero de 1939 hubo al menos cinco casos en que varios grupos de soldados se negaron a comer, arrojando aquel alimento incomestible a la cara de otro. En las primeras tres semanas del mismo mes, los cirujanos militares informaron de siete importantes casos de envenenamiento, los peores de los cuales, originados por pescado podrido, dejaron a 350 hombres necesitados de tratamiento hospitalario[36]. En el distrito militar de Kiev aparecieron ratones muertos en la sopa, mientras que en otros lugares, en la misma época, también formaron parte del menú arena mezclada en la harina, fragmentos de cristal en el té y un gusano vivo[37]. Hubo 256 hombres que sufrieron una grave diarrea en el mes de marzo, cuando el té que les habían servido resultó que se había preparado con agua tibia y salobre[38]. Un joven recluta de la república caucásica de Georgia —una región que era famosa por su buena comida— desertó después de pasar unas semanas en Ucrania, dejando una nota en la que criticaba la dieta del ejército soviético: «Me vuelvo a las montañas —concluía—, a comer buena comida georgiana y a beber nuestro vino».

Una posible respuesta era cultivar alimentos en las tierras del ejército. He ahí algo que realmente se les podía pedir a unos antiguos campesinos. Como señala Roger Reese en su descripción de la vida militar en la preguerra: «A finales del verano de 1932, había un regimiento que tenía ya más de doscientos cerdos, sesenta vacas, más de un centenar de conejos y cuarenta colmenas»[39]. Nada había cambiado en 1939. Los soldados plantaban patatas y segaban heno, ordeñaban vacas y mataban cerdos[40]. El trabajo podía resultar duro, sucio y frío, y en ocasiones las tareas del campo se imponían como castigo. En todo caso, las faenas agrícolas alejaban a los hombres de su entrenamiento militar y les distraían del verdadero propósito de su servicio en el ejército. Pero la prioridad de todos era llenar los estómagos vacíos, y si las granjas militares funcionaban bien, ello podía representar una significativa diferencia en la dieta de los hombres. Asimismo contribuían a levantar la moral. Era aquella una época en la que casi todo el mundo pasaba hambre: no solo los soldados, sino también los campesinos colectivizados e incluso algunas comunidades de trabajadores. Mientras se vendía helado a las masas en nuevos quioscos pintados de vivos colores, la mayoría de las personas se veían obligadas a economizar y hacer cola para adquirir productos básicos como la mantequilla y el pan. En cambio los soldados tenían una asignación garantizada, aunque fuera de escasa calidad. Dice poco en favor de la vida soviética, pero el propio Reese concluye que «en la década de 1930, y a pesar de su pobre alojamiento, en general los oficiales y los soldados tenían un nivel de vida algo superior al del resto de la sociedad soviética»[41].

La cuestión era que los soldados no tenían que preocuparse por conseguir comida. No tenían que andar varios kilómetros, como posiblemente tenían que hacer sus padres, o cambiar sus propios anillos de boda por comida. Lejos de ello, podían esperar razonablemente que se les suministrara la mayoría de lo que necesitaban. Asimismo tenían acceso a toda una red de tiendas exclusivas para los militares, las denominadas ZVK. En una época en la que escaseaban productos de todos los precios en el mercado abierto, los hombres del Ejército Rojo, si su tienda local estaba razonablemente gestionada, podían comprar toda una serie de artículos de lujo entre los que se incluían cerillas y tabaco, hilo, hojas de afeitar, cepillos de dientes y plumas. Como todo lo demás en la Unión Soviética, sin embargo, la experiencia variaba de un lugar a otro. En ocasiones las tiendas estaban mal gestionadas o los tenderos eran corruptos; en otras las propias tiendas eran poco más que graneros. Y todo el mundo se quejaba de la escasez. Nunca había bastante tabaco, y la mantequilla parecía desaparecer en cuestión de horas.

También el jabón era un artículo escaso, y muchos soldados mencionan que nunca disponían de los medios necesarios para limpiarse los dientes. Al fin y al cabo, solo se disponía de agua corriente en las raras ocasiones en que funcionaban los aseos del cuartel. Para poder lavarse de verdad, los soldados sabían que tenían que acudir al baño de vapor, la famosa bania rusa. Este ritual no constituía meramente una cuestión de confort. Un baño caliente (y la posibilidad de cambiarse de ropa) cada diez días era el mínimo necesario para mantener a raya a los piojos, portadores del tifus. Pero la bania solía estar en las poblaciones, quizás a media hora de marcha del cuartel. Un veterano recordaba que se bañaba cada quince días; otros, que solo lo hacían como máximo una vez al mes[42]. Cuando estalló la guerra en 1941, los nuevos reclutas solían quejarse de la suciedad, que les producía picores y escozores, y les provocaba furúnculos. Los veteranos, sin embargo, estaban acostumbrados a ello. En tiempos de paz, la vida de los soldados del Ejército Rojo estaba dedicada sobre todo a acostumbrarse a toda una serie de cosas. Cualquiera que fuese la visión que el joven recluta pudiera tener de la vida soviética —y algunos alimentaban sueños de juventud, aunque algo confusos, sobre la igualdad de oportunidades y la vida social— lo cierto es que el ejército venía a limitarla y desbastarla.

Otra fuente de incomodidad era la delincuencia. Los almacenes y tiendas del ejército atraían siempre a los vivales de turno. Los hurtos eran comunes en las cocinas de los soldados a pesar de la poco apetitosa calidad de los alimentos. A menudo se acusaba a los cocineros de vender la carne y el tocino que debería haberse destinado a espesar la sopa de los soldados; pero las cocinas no eran sino el último vínculo en una cadena que se iniciaba ya en los almacenes y en los trenes de transporte. Los pequeños hurtos —en un caso típico se robaron cincuenta metros de tela de polainas— eran el pan de cada día[43]; pero si se presentaba la oportunidad de evadir la investigación policial —por ejemplo, porque había movimiento de tropas—, se podía hacer negocio a mucha mayor escala. «Nuestras revisiones de las unidades han revelado que los trabajadores de abastecimiento hacen la vista gorda con los robos, y eso cuando no están directamente implicados en ellos», declaraba un informe de 1941. En cierto distrito, habían «desaparecido 583 sobretodos, 509 pares de botas y 1513 cinturones». Entre los demás productos robados estaba también la comida[44].

El ejército, pues, representaba sin duda una buena escuela de formación, pero parte de lo que enseñaba no tenía cabida en ningún manual de servicio decente. Mientras los hombres plantaban patatas o trabajaban en equipo para arreglar el tejado del cuartel, es posible que se preguntaran cuándo iba a empezar su tarea militar oficial. En realidad, les quedaba poco tiempo para hacer de auténticos soldados, en gran medida porque se suponía que jamás podían saltarse su formación ideológica. En un día laborable normal los hombres solían asistir como mínimo a una clase sobre política: quizás una charla sobre el análisis de Lenin del capitalismo, o una sesión de preguntas y respuestas sobre las cualidades morales del oficial ideal. La ideología no se veía como un subproducto secundario de la vida militar, ni siquiera como un mero elemento para levantar la moral, equivalente a la religión. En aquellos últimos años antes de la guerra, el Estado soviético otorgaba a los soldados el papel de embajadores propagandísticos. En su calidad de vanguardia, espada y defensa del pueblo, se suponía que representaban el pensamiento correcto de la sociedad en su conjunto. Parte de la idea era que los reclutas, al retornar a la vida civil, actuarían como un modelo, como un ejemplo tanto en sus palabras como en sus obras. Pero para lograrlo primero debían transformarse. Para ser un soldado decente —y mucho más, para una minoría, un buen comunista— se suponía que una persona debía ser sobria, cabal, casta e ideológicamente ilustrada.

El partido construyó su propio imperio dentro de las filas del ejército para modelar la mente de los hombres. Sus intereses estaban representados por una organización denominada PURKKA, la Administración Política del Ejército Rojo. Entre los agentes que integraban la dirección de esta estructura no militar, uno de los más poderosos era Lev Mejlis, una siniestra figura más identificada con los arrestos encubiertos que con las actividades propias de los soldados. Su influencia en el Ejército Rojo resultaría funesta, y su destitución, en 1942, señalaría un punto de inflexión en la cultura del Estado Mayor. Pero en 1939 el ejército seguía trabajando con el lastre de la interferencia política. Y en lo que se refiere a los hombres, este aspecto de su vida estaba gobernado por los comisarios militares, que operaban en los estadios de regimiento y de batallón, y los comisarios políticos —el término soviético es politrukí (politruk en singular)—, que actuaban en las compañías y unidades inferiores. En una segunda categoría se incluían los jóvenes comunistas, o komsomoles, cuyos agentes entre los soldados se conocían como komsorgui (komsorg en singular).

Un comisario político arenga a las tropas, 1944.

Era probable que un mismo politruk combinara las funciones de propagandista con las de capellán castrense, psiquiatra militar, prefecto escolar y espía. «El politruk —establecían las ordenanzas militares— es la figura central de la labor educativa entre los soldados»[45].

El abanico de temas que estos enseñaban era ciertamente amplio. Los politrukí estaban presentes en las clases de tiro al blanco, de instrucción y de desmontaje de fusiles. Eran ellos quienes ponían las calificaciones individuales, señalando cuántos hombres eran «excelentes» en cada campo e inventando excusas para los muchos que no lo eran. Escribían informes mensuales sobre la disciplina de sus unidades, así como sobre la moral y cualesquiera «acontecimientos extraordinarios», incluidas la deserción, la ebriedad, la insubordinación y las ausencias sin permiso. Eran también quienes estaban detrás de las festividades del partido, incluido el aniversario de la Revolución de octubre (el cual, dado que el calendario había sido reformado, se celebraba ahora el 9 de noviembre de cada año), el Día del Ejército Rojo (23 de febrero) y la fiesta de los trabajadores del primero de mayo. Los reclutas esperaban con ganas aquellas fiestas. Al fin y al cabo, la charla que tenían que escuchar del politruk no representaba más que el preludio de un poco de tiempo libre y una buena borrachera.

Un politruk que realmente se dedicara a machacar con la propaganda estaba destinado a encontrar cierta resistencia. Es impresionante que algunos de ellos —fervientes, ambiciosos o sencillamente devotos— trataran por todos los medios de moldear a sus hombres de acuerdo con las reglas. Mantenían un auténtico torrente de debates, reuniones y campañas de carteles. Arengaban en voz alta a las tropas en su tiempo libre, normalmente leyéndoles textos de periódicos como el propio diario del ejército, Estrella Roja. Algunos gestionaban pequeñas bibliotecas, y casi todos ellos tenían casetas de propaganda donde se diseñaban carteles y se colgaban pancartas. Los comisarios políticos de todas las unidades daban también clases básicas de alfabetización, además de dedicarse a investigar las quejas y responder a las preguntas de los hombres sobre la vida cotidiana. No era nunca un trabajo fácil. Como todos los demás oficiales, los politrukí batallaban contra la escasez. «No tenemos un solo volumen de las obras de Lenin», informaba un hombre a su comisario en 1939. Y lo que es aún peor: las unidades destinadas a Finlandia descubrieron que no tenían ningún retrato de su líder, Stalin. «Envíen urgentemente», ordena un telegrama[46]. Aunque retrospectivamente pueden parecer absurdos, algunos de aquellos politrukí —y sus jóvenes camaradas, los komsorgui— creían en su misión y hacían auténticos sacrificios en su nombre. Quizás algunos de los soldados lo apreciaran en 1939; al menos unos cuantos lo harían en la confusión de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayoría miraban las botas limpias, las suaves manos y las cartucheras sin usar de los politrukí y los consideraban unos hipócritas.

Los comisarios políticos eran odiados también porque tenían la responsabilidad global de la disciplina. Las denuncias solían tener su origen en ellos, y normalmente eran sus informes los que hacían que la policía militar, la denominada Sección Especial, se presentara en una habitación o cuartel conflictivos. Esta función se hallaba en conflicto directo con otra de las tareas de los politrukí, que era la de fomentar una atmósfera de confianza mutua. «La disciplina revolucionaria es la disciplina del pueblo, sólidamente unida a una conciencia revolucionaria … —afirmaban sus reglamentos—. Se basa no en la subordinación de clase, sino en la comprensión consciente de … los objetivos y el propósito del Ejército Rojo de los Trabajadores y Campesinos»[47]. Puede que algunas personas consideraran que valores compartidos como estos podían establecer redes de camaradería política, pero la cultura de la doble moral, de las denuncias secretas y las exigencias hipócritas, difícilmente conduce a la clase de espíritu de grupo que necesita un ejército. Los soldados y oficiales que necesitaban confiar absolutamente en sus camaradas en caso de ataque —y cuya vida dependía de los centinelas, los artilleros y, sobre todo, de sus propios compañeros— pronto descubrían que el dominio del marxismo-leninismo no era garantía de firmeza ante el fuego enemigo. Durante las tres décadas siguientes, no obstante, los politrukí seguirían teniendo voz. El argumento era que comunista equivalía a fiable. La ideología compartida había de ser suficiente para tranquilizar a un hombre con respecto a que el soldado que tenía a su lado le cubriría el flanco cuando empezara el tiroteo. Los enemigos conocidos serían apartados; el partido se encargaría de todo.

Incluso en tiempos de paz el sistema flotaba sobre un marasmo de falsa piedad. Entre los politrukí —como entre los miembros del partido en todas partes— había un montón de personas de conducta nada ejemplar, incluidos pequeños cabecillas que controlaban el vodka y las mujeres. «Se debe llevar al joven politruk Semenov ante un tribunal militar —rezaba un telegrama en 1940—. Es moralmente corrupto … Sigue bebiendo, desprestigiando el buen nombre de un oficial». Aquella semana se le había descubierto con una prostituta, a la que tenía indefensa en el fondo de un cubo de basura[48]. Pero eran más los que escapaban a la censura que los que pillaban, y eran los hombres los que tenían que expresar su opinión al respecto. «Si acabo combatiendo —le diría un soldado de infantería a su vecino comunista—, lo primero que haré será meterte mi pistola por la garganta». «El primero al que mataré será el politruk Záitsev», amenazaría otro recluta cuando se disponía a partir para Finlandia. Dos jóvenes desertores cuya unidad también estaba destinada al norte fueron encerrados en cuanto volvieron a la base. «En cuanto vayamos al frente —diría uno de ellos—, mataré al politruk adjunto»[49]. Incluso era posible que, para fastidiar al partido, los jóvenes pintarrajearan esvásticas en las paredes de sus cuarteles. El hecho de que muchos politrukí —hombres cuya educación tendía a ser superior a la media— fueran judíos probablemente constituía también un factor importante. Diversos informes de principios de 1939 señalaban «los comentarios antisemitas y los panfletos pro-Hitler» que algunos politrukí habían encontrado entre los hombres[50].

Esta clase de tensiones y resentimientos representaban una buena parte de las razones de la falta de preparación del Ejército Rojo para la guerra; pero la naturaleza del entrenamiento de los soldados para el combate también tuvo un papel. Dado que la ideología tenía un carácter tan prominente en la agenda diaria de los hombres, había que buscar horas extras para acomodar las formas convencionales de entrenamiento. En 1939 la «jornada de estudio» era de diez horas; a partir de marzo de 1940, y tras el desastre de Finlandia, se alargó a doce. «No tengo tiempo de prepararme para tanto estudio —murmuraba un recluta—. Ni siquiera tengo tiempo de lavar»[51]. En realidad, las únicas habilidades prácticas que los reclutas tenían tiempo de aprender eran las básicas. Se enseñaba a los hombres a marchar, a hacer cuerpo a tierra o alzarse de un salto a una orden, y, lo más agotador de todo, a cavar. Aprendían a levantarse y vestirse en cuestión de minutos, a atarse los largos cordones de sus polainas mientras mordían su primer cigarrillo liado a mano. Puede que la instrucción pareciera inútil, pero al menos representaba el primer paso para ser un auténtico soldado, aprender a obedecer casi de manera refleja y adquirir una mayor fortaleza física. Si hubieran tenido el tiempo necesario —por no hablar de la lucidez de los mandos— para insistir en ella, las cosas podrían haber ido mejor para los hombres. Pero las intromisiones políticas socavaron constantemente su confianza, y la falta de tiempo restringió el abanico de habilidades prácticas que pudieron aprender.

Todos los soldados de infantería tenían que aprender a disparar; tanto es así que el término ruso que designa al soldado de infantería se traduce propiamente por «fusilero». El fusil en cuestión, en esa época, era un modelo con cargador, accionado por cerrojo y con una bayoneta en la punta. Su diseño databa de la década de 1890, pero era un modelo fiable y los hombres confiaban en él. El problema era que, pese a que desde 1937 las fábricas de Tula e ízhevsk aumentaron la producción, no había el número suficiente de armas para que cada recluta pudiera disponer de la suya. Las piezas de repuesto representaban otro problema en todas partes[52]. Los hombres que se enfrentaron a los finlandeses en 1939 a menudo habían estado entrenándose durante semanas con réplicas de madera; algo que quizás resultara suficiente para aprender algo de instrucción, para saber cómo sujetarlas al hacer cuerpo a tierra o al arrodillarse en una trinchera, pero totalmente inútil a la hora de aprender a apuntar, y a calibrar el peso y el equilibrio en la mano. Lo mismo ocurría con los tanques, ya que en ocasiones se utilizaron réplicas de cartón en los entrenamientos. Y aunque las fábricas soviéticas habían producido un subfusil de primera calidad, el PPD de Vasili Degtyariov, haría falta la guerra de Finlandia para persuadir a Stalin de su valor en campaña. Pero los recelos evitaron su difusión masiva. Hasta finales de 1939 las nuevas armas estuvieron reservadas para la policía militar, y todo el stock del ejército estuvo retenido en los almacenes[53].

No resulta sorprendente, pues, que los informes de los campamentos militares pintaran un penoso retrato del entrenamiento y sus efectos. Un gran número de reclutas, tanto oficiales como soldados, fracasaban regularmente a la hora de cumplir las expectativas requeridas en cuanto a destreza en el manejo del fusil[54]. Asimismo, se producían accidentes con una frecuencia alarmante. Incluso durante los entrenamientos diurnos se daban casos de soldados que disparaban al azar debido a que estaban borrachos. Al fin y al cabo, tampoco había razón alguna para estar constantemente en plena forma, ya que era este un ejército en el que, con frecuencia, a los soldados que se presentaban a desfilar se les decía que se sentaran por ahí y esperaran[55]. A medida que la poca fe que aún tenían en sus oficiales iba disminuyendo, los soldados más inteligentes aprendían a dar un mejor uso a su tiempo. «No me van a enseñar nada —observaría un recluta ucraniano—. Yo me dormía en mi puesto, y seguiré durmiéndome»[56]. En marzo de 1939, un emprendedor grupo de hombres enviaba cada mañana un destacamento a caballo a trabajar en la maderería local. Luego se repartían la paga, aunque se reservaba una parte —en una inteligente estrategia— para los comisarios políticos[57].

Los inexpertos reclutas de 1938 y 1939 también aprenderían de las viejas generaciones. En 1939 se llamó a filas a los reservistas en el contexto de la preparación de las campañas de Polonia, el Báltico y Finlandia. Aquellos hombres maduros, que a veces rondaban la cuarentena, llegaban rebosantes de ira. Se habían visto obligados a dejar su trabajo y a su familia para volver a un ejército que la mayoría de ellos se había esforzado en olvidar. Apenas ocultaban ese resentimiento. «Es peor estar en el ejército que hacer trabajos forzados en el ferrocarril Baikal-Amur», refunfuñaría uno de ellos delante de sus compañeros. Algunos recordaban el Ejército Rojo en sus años democráticos, a principios de la década de 1920, cuando hablaban con los oficiales a través de nubes de tabaco barato y trataban las órdenes como una invitación al debate general. Aquel recuerdo dolía como una promesa rota. «La disciplina del Ejército Rojo es peor que estar bajo el antiguo régimen zarista», se quejaban los veteranos. Los jóvenes escuchaban y aprendían: «Solo nos darán permiso cuando estemos muertos»[58].

Los aspirantes a oficiales, la futura élite del Ejército Rojo, podían esperar unas condiciones algo mejores. Un selecto grupo iniciaba su entrenamiento estando todavía en la escuela. Otros empezaban como soldados rasos y luego ascendían impresionando a sus superiores con sus convicciones políticas y sus habilidades prácticas. Al engrosarse las filas del ejército en la década de 1930, la demanda de nuevos cadetes también se incrementó. «No hay vocación superior a la vocación del Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos —rezaba el eslogan comunista—. No hay profesión más honorable que la profesión de comandante de este ejército»[59]. En realidad, solo a partir de 1934 los comandantes de los pelotones de infantería empezaron a ganar más dinero que los trabajadores manuales de las factorías soviéticas[60]. Únicamente la élite podía aspirar a los símbolos del poder y la riqueza de que disfrutaban los altos directivos y los políticos en el mundo civil. Sin embargo, la escasa paga no constituía un elemento disuasorio para los entusiastas. El ejército ofrecía el romanticismo de la aventura, los viajes y la buena camaradería. No importaba que los cadetes procedieran de humildes chozas campesinas o de pisos de los centros urbanos: al ponerse a estudiar sus lecciones de lenguas, matemáticas, tácticas de campaña e historia, los aprendices de oficiales iniciaban sólidas carreras.

Al menos esa era la esperanza hasta pocos años antes de 1939. Es cierto que la escasez y la miseria física que acosaban a sus hombres podían afectar también a los jóvenes oficiales; resultaba bastante duro conseguir que se hicieran las cosas en un ejército que andaba siempre corto de sobretodos, botas y armas. Pero esos eran meros inconvenientes, y los buenos comunistas los ignoraban, a menos que estuvieran trabajando para aliviar las privaciones de sus tropas. Mucho más opresivo, en cambio, sería el constante temor al error político a partir de mayo de 1937. La purga de la élite política y militar realizada por Stalin, que se inició aquella primavera y se prolongó durante los meses siguientes, cambiaría la cultura de los oficiales para peor. Al fin y al cabo, una de las víctimas más destacadas fue Tujachevski, el propio jefe del Estado Mayor[61]. Entre los cargos a los que se enfrentaron él y sus colegas se incluía la traición, de modo que resultaba inevitable la pena de muerte. Mientras que anteriormente las víctimas de la represión política habían sido civiles, esta vez el juicio había sacudido la espina dorsal de todo el estamento militar.

El arresto de Tujachevski sería el primer acto de un proceso de terror dirigido por el Estado que subordinaría al ejército en particular, y al sector de la defensa en general, a nuevas formas de control político. Aquellos trastornos provocarían cambios de estrategia, ya que los planes de Tujachevski para una defensa en profundidad se vieron desacreditados por su caída personal, lo que llevó al Estado Mayor a planificar una guerra ofensiva en 1941. En aquel momento, sin embargo, la cuestión de la estrategia en un hipotético conflicto parecía trivial al lado del temor que sacudía como un torbellino todo el cuerpo de oficiales. En los tres años transcurridos entre 1937 y 1939, algo más de 35 000 oficiales del ejército fueron destituidos de sus puestos. En 1940, 48 773 personas habían sido purgadas del Ejército Rojo y la armada soviética. En los últimos tres años de paz, el 90 por ciento de los comandantes de distrito militares hubieron de ceder su puesto a algún subordinado, un relevo de hombres que dejó el reclutamiento, la instrucción, el abastecimiento y la coordinación de los movimientos de tropas en un estado de confusión justo en vísperas de la guerra[62]. También la moral se hallaba en estado ruinoso mientras los soldados profesionales luchaban por salvar su carrera.

Un oficial que perdiera su puesto no tenía por qué ser necesariamente encarcelado, y menos aún fusilado. Incluso los que fueron detenidos por la NKVD —alrededor de la tercera parte de los licenciados— en ocasiones serían rehabilitados; y Reese ha calculado que incluso en los años más duros solo un máximo del 7,7 por ciento de los altos mandos del Ejército Rojo fueron licenciados por razones políticas[63]. Por otro lado, en 1940 había 11 000 hombres que habían recuperado su puesto en el ejército. Pero lo cierto es que la purga vino a hacer más difícil el trabajo de todos y cada uno de los oficiales. En primer lugar, era evidente que no estaba garantizado el puesto —ni la vida— de nadie. Entre las estrellas militares de la Gran Guerra Patriótica había varios hombres, incluido Konstantín Rokossovski, el vencedor de Kursk y de Königsberg, que habían estado en cárceles y en campos penitenciarios. A partir de 1937 ya no cabía duda de que todos los aspectos de la labor del ejército, incluidos asuntos puramente militares como el entrenamiento y el despliegue del armamento, podían ser objeto de debate en el partido. En vísperas de la invasión alemana, los representantes del partido seguían cada paso que daban los oficiales. Paralelamente, toda la cultura propia del alto mando se había visto socavada. En lugar de enorgullecerse de su responsabilidad, lo mejor que podía hacer un oficial era tratar de pasar desapercibido y escurrir el bulto. Los cadetes aprendían muy poco acerca de cómo inspirar a sus hombres en campaña: se suponía que eran los listillos del partido, los politrukí, quienes se encargaban de eso.

Era una receta clásica para provocar estrés. A los jóvenes oficiales, cuyas mentes bullían con las enseñanzas del partido sobre la responsabilidad y la confianza sagrada, se les asignaban tareas para las que no se les había entrenado, y luego, como para mofarse de sus esfuerzos, se les obstaculizaba constantemente con las chapuzas de los comisarios. Los escollos de la burocracia resultaban tan terroríficos para estos aprendices como la amenaza de una visita de la policía secreta. En 1939, bastante después de los peores años de la purga militar, el índice de suicidios entre los cadetes y jóvenes oficiales era escandaloso. El «miedo a la responsabilidad» era una de las razones que con mayor frecuencia podían deducirse de sus notas de despedida. Para quienes ya fueran propensos a la desesperación, la escasa dieta y las miserables condiciones de vida podían destruir muy bien sus últimas reservas de moral. Un joven teniente llevaba ya varios meses viviendo en un refugio subterráneo cuando estallaron sus nervios. En su calidad de joven comunista, de komsomol, no podía condenar el sistema político. En lugar de ello, escribiría en su última nota: «no puedo soportar más esta vida tan dura … Amo a mi país y jamás le traicionaría. Creo en un futuro mejor, en el que el sol brillará sobre el mundo entero. Pero hay enemigos que solo se dedican a amenazar cada paso que trata de dar un comandante honesto. He decidido quitarme la vida, aunque solo tengo veintiún años»[64].

Las implicaciones políticas, y las purgas en particular, hacían que resultara más difícil reclutar, entrenar y retener a los nuevos oficiales. En 1940 la escasez de toda clase de especialistas cualificados había alcanzado proporciones críticas. Al expandirse el ejército, hasta un total de más de cinco millones de efectivos en el verano de 1941, la necesidad de oficiales aumentó desesperadamente. Según sus propias estimaciones, el cuerpo de oficiales tenía un déficit de al menos 36 000 hombres en vísperas de la invasión alemana, y cuando se inició la movilización bélica esta cifra había aumentado a 55 000[65]. Traducido a la vida real, eso significaba que habría hombres y mujeres que tendrían que luchar bajo la dirección de jóvenes que carecían de experiencia en el campo de batalla. Pero incluso en la década de 1930, antes de que el ejército hubiera de combatir, se obligaba a los cadetes a abandonar las academias de oficiales antes de que hubieran finalizado su formación. En 1938, el comisario de Defensa Voroshílov ordenó a 10 000 de ellos que ocuparan sus puestos antes de graduarse[66]. Todos ellos eran hombres jóvenes, cuyas relaciones con sus mayores —padres y maestros— se habían limitado a obedecerles, nunca a mandarles. Al vérselas con un regimiento de treintañeros, corrían el riesgo de ser objeto no de reverencia, sino de desprecio.

Los hombres que engrosaban las filas del ejército estaban prestos a detectar el menor signo de incompetencia. Aunque la cultura de la purga y la denuncia hacía mucho por dañar el prestigio de los oficiales, su propia ineptitud resultaba fatal. Se suponía que el ejército soviético era abierto y fraternal. No empleaba a los fastidiosos suboficiales tan característicos de sistemas como el británico o el estadounidense. En lugar de ello, se encargaba directamente a los jóvenes oficiales, respaldados (o socavados) por los representantes políticos, de tareas como la instrucción y el entrenamiento. Los resultados eran predecibles. «Si me envían al frente —señalaba un joven recluta al observar la movilización con destino a Finlandia—, me esconderé entre los arbustos. No voy a luchar, pero dispararé a gente como el comandante de nuestra unidad, Gordienko»[67]. Entre las infracciones de la disciplina más comunes producidas en el ejército soviético antes de 1941 estaba la grosería o la insubordinación de los hombres para con los jóvenes oficiales[68].

La política afectaba a todo lo que podía hacer un oficial. Los politrukí y los comisarios vigilaban estrechamente a los oficiales regulares, insistiendo en que estos debían dar prioridad a sus propias preocupaciones —conciencia de clase, inculcación de los valores comunistas— por encima de las cuestiones militares. La resistencia, o incluso la mera descortesía, podían costarle al oficial su puesto. Aquel estado de cosas era absurdo. En 1939, incluso el propio Mejlis lo denunció[69].

Al año siguiente se aprobaron nuevos reglamentos, como consecuencia del desastre de Finlandia, orientados a reforzar la autoridad puramente militar e inducir a los oficiales a permanecer en sus puestos. La situación de los cuarteles fue una de las cuestiones de cuya reforma se trató con detalle. El estatus —se afirmaba— debía significarse con privilegios. «Al comandante de la compañía —dirían los reformadores— hay que darle el caballo más alto»[70]. Era un paso —entre muchos otros— que ayudaría a los jóvenes oficiales a hacer su trabajo. Pero nadie se atrevió a sugerir el cambio más radical, que habría sido el de empezar de nuevo, pero sin enredarse en la enmarañada red de la política. Cada vez que se planteaba la cuestión de la autoridad paralela, la respuesta era un compromiso, un mero cambio de énfasis que acababa dejando intacta la influencia del partido.

Nada estimulaba más las cualidades creativas de un politruk que la tarea de explicar las noticias de actualidad. Observando la política exterior soviética durante los últimos meses de paz, uno llega casi a sentir lástima por ellos. La mayoría de los soldados no eran precisamente hombres refinados, y muchos de ellos ni siquiera podían leer un periódico por sí mismos; pero hasta un borracho medio analfabeto habría observado el curioso cambio de política producido en 1939. El 23 de agosto, el ministro de Exteriores soviético, Viacheslav Mólotov, firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Desde hacía una década, los hombres del Ejército Rojo se habían visto obligados a escuchar largos sermones sobre la amenaza del fascismo; y ahora, de repente, se les decía que los alemanes se habían convertido en sus aliados. En el sexagésimo cumpleaños de Stalin, en diciembre de 1939, entre los telegramas de felicitación había uno de Adolf Hitler. El Führer incluía sus mejores deseos «por el feliz futuro del pueblo amigo de la Unión Soviética»[71].

Ni los civiles ni los soldados sabían qué pensar de aquellas noticias. Cuando le llegó el turno de explicarlas, el personal político se vio obligado a echar mano de la retórica revolucionaria del progreso histórico. Siempre era posible hablar de la solidaridad del proletariado internacional, y la clase obrera alemana ocupaba un lugar especial en el imaginario soviético, sobre todo por lo que se admiraba su industria. Pero la idea de un tratado con Hitler no podía sino causar conmoción. En una academia militar los cadetes creyeron que se trataba de una broma[72]. En otro lugar, cuando alguien le preguntó a un politruk si la próxima guerra podía ser una guerra imperialista, este simplemente escurrió el bulto: «No tiene objeto —respondió— contar las guerras imperialistas … Cuando la guerra termine se convocará un congreso [del partido], y ellos ya nos dirán qué clase de guerra era»[73]. Por lo que se refiere a los soldados, estos empezaron a hacer chistes basados en la rima entre el apellido del ministro alemán de Exteriores, Von Ribbentrop, y la palabra culo en ruso.[74]

Pero el Ejército Rojo estaba a punto asimismo de emprender algunas operaciones poco habituales. Una cláusula secreta del pacto nazi-soviético de agosto de 1939 preveía la partición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, así como la futura división de los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia. Aún no se había secado la tinta cuando los alemanes invadieron Polonia por el este, y poco más de dos semanas después, el 17 de septiembre, las primeras tropas soviéticas entraban en las provincias orientales del país. Aquel acto de agresión por parte de Alemania propició que Gran Bretaña y Francia le declararan la guerra el 3 de septiembre, pero Polonia estaba ya condenada. Varsovia sucumbió a los alemanes el 28 de septiembre, y por entonces los dos ejércitos, el alemán y el soviético, habían invadido todo el resto del país desde direcciones opuestas. El Ejército Rojo se desplegó a lo largo de su nueva frontera, situándose frente a su aliado durante un prolongado interludio de incómoda cooperación. Sus soldados se convirtieron en una fuerza de ocupación, asumiendo el papel de liberadores mientras se enfrentaban diariamente al odio de la población entre la que se habían establecido. La experiencia se repetiría durante el siguiente mes de junio, cuando los soviéticos continuaron su avance hacia el norte en dirección al Báltico, añadiendo varios millones más de reacios ciudadanos al imperio occidental de Stalin.

En 1939 la prioridad de Stalin era establecer una nueva frontera segura antes de que la Wehrmacht lograra alterar el mapa por segunda vez. Las tropas del Ejército Rojo establecidas a lo largo de la nueva línea fronteriza iniciaron una serie de simbólicas muestras de camaradería con sus colegas alemanes, no menos escépticos. Se intercambiaron prisioneros. Tras la nueva frontera, se destinó a una serie de soldados a ir de casa en casa en busca de armas ocultas. Hubo redadas de bandas de nacionalistas polacos, restos del ejército de Polonia, dedicadas a hacer «maniobras de distracción», así como de los miembros más críticos o respetados de las comunidades locales[75].

Decenas de miles de soldados polacos, incluidos reservistas a los que se había llamado a filas solo unas semanas antes, fueron internados en campos de prisioneros. Siguiendo órdenes de Stalin, más de veinte mil de ellos serían asesinados entre marzo y mayo de 1940. La ejecución de cuatro mil oficiales polacos en los bosques de los alrededores de Katín, al oeste de Smolensk, fue obra de la policía secreta, como también lo fueron los fusilamientos que tuvieron lugar paralelamente cerca de Jarkov y Tver. Los asesinatos fueron también encubiertos, aunque la población local pudo escuchar noche tras noche la lluvia de disparos durante horas. Sin embargo, aunque pudieran ignorar determinados acontecimientos concretos, los soldados regulares sabían que el Estado al que representaban, y cuya política imponían cada día, no estaba ofreciendo precisamente la liberación a unos pueblos fraternales.

Los asesores militares de Stalin habían considerado por adelantado cuáles eran los problemas más probables. A las tropas destinadas a Polonia y el Báltico se les daban charlas especiales, en las que se les decía que sus esfuerzos traerían la seguridad y la felicidad a la población de los nuevos territorios. Pero también se les aseguraba que la nueva frontera protegería su propia tierra y su propia seguridad. Los soldados que fueron a los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia eran escogidos, «políticamente fiables … dotados de los mejores alimentos, armas y municiones»[76]. «Estoy orgulloso —diría uno de aquellos héroes— de que se me haya otorgado el honor de permanecer en el frente en defensa de nuestra madre patria». Paralelamente, los propagandistas urdían historias con final feliz para que sus lectores lo celebraran. «Los trabajadores de Ucrania occidental y Bielorrusia occidental han recibido al Ejército Rojo con gran alegría y amor —relataba un informe dirigido a las tropas—. El progreso de las unidades del Ejército Rojo se desarrolla como una fiesta popular. Los habitantes de los pueblos y ciudades, por regla general, salen a recibirles de manera organizada y vestidos con sus mejores galas. Arrojan flores ante el avance de los soldados … ¡Gracias, queridos camaradas! —se afirmaba que decían—. ¡Gracias, Stalin! Os hemos estado esperando, y ahora por fin habéis venido»[77].

Pero aquella supuesta liberación no era del todo una farsa. Algunas personas, especialmente los judíos de la región, tenían buenas razones para preferir el dominio soviético al dominio nazi. Sin embargo, incluso estos no tardarían en descubrir que el Ejército Rojo no era la desinteresada espada de la revolución que pretendía ser. Para los soldados de la Unión Soviética, aquellos pueblos y ciudades representaban un paraíso consumista. La vida se había vuelto repentinamente placentera de nuevo, aunque fueran pocos los soldados que podían permitirse el lujo de unirse a la población local para tomarse una cerveza o disfrutar de una larga noche de jazz. «Se quedan sentados durante horas —escribiría un envidioso oficial soviético en una carta enviada a su familia— acariciando una cerveza y fumando cigarrillos»[78]. Para evitar que se infringiera la ley, el ejército había obsequiado a los soldados que habían participado en la ocupación con una pequeña asignación en efectivo. Pero había demasiadas cosas en que gastarlo. Si la población local no se mostraba dispuesta a vender sus productos en kopeks, los soldados empleaban la amenaza para conseguir lo que veían. Saqueaban las sencillas cabañas en busca de botín. Entre los artículos preferidos estaban los relojes y las plumas, pero incluso los pomos de puerta estuvieron de moda durante un breve período[79]. Algunos veteranos recuerdan aún hoy cómo los hombres de las fuerzas ocupantes del Báltico enviaban ropa y dinero a sus esposas; para ellos, pues, las zonas fronterizas estaban llenas de tesoros. Cuando un soldado de infantería fue arrestado por haber comprado una colección de chistes antisoviéticos en una librería letona, se le escapó el comentario de que los capitalistas sí sabían vivir[80].

Pese a todo, los hombres del Ejército Rojo regular fueron relativamente benignos como fuerza de ocupación. Pero en las nuevas provincias lo peor aún estaba por llegar. Para armonizar las nuevas regiones con el resto del territorio soviético, se envió a la NKVD con la misión de colectivizar todas las granjas privadas. Quienes protestaron —la última hornada de kulaks— fueron detenidos y deportados al este en trenes de mercancías. Al mismo tiempo, en medio del trastorno de una revolución social y una guerra inminente, los militares soviéticos empezaron a reclutar hombres. La necesidad de soldados por parte del ejército se había vuelto insaciable, y las nuevas poblaciones de la Unión Soviética —sobre todo las de los estados fronterizos— fueron obligadas a contribuir con su cuota como todo el mundo. Algunos políticos confiaban también en que el servicio militar convertiría a los hijos de las familias capitalistas en íntegros ciudadanos soviéticos. Fuera como fuese, el reclutamiento era una tarea urgente, que exigía una labor rápida y decisiva. El hecho de que los nuevos soldados podían perturbar la cultura y la moral de las tropas en servicio solo se tendría en cuenta cuando ya era demasiado tarde.

A partir de 1940, miles de jóvenes de diecinueve años procedentes de los antiguos territorios polacos de Ucrania y Bielorrusia pasaron a integrarse en las unidades de los distritos militares de Kiev, Leningrado y Briansk. Previendo su posible efecto, se desplegaron en pequeños grupos de unas quince personas por compañía[81]. Su falta de dominio de la lengua rusa era un problema, ya que muchos hablaban y escribían solo en ucraniano o en polaco. Pero no era la falta de comprensión lo que hacía difícil enseñarles. A diferencia de los muchachos cuyas mentes se habían formado bajo el poder soviético, ellos tenían recuerdos muy recientes de un mundo distinto. Incluso los que se sentían agradecidos por la protección soviética frente a Alemania —dado que pocos creían que el pacto de Stalin perduraría— tenían sus dudas sobre las recién formadas granjas colectivas. Todos ellos tenían preguntas que plantear sobre cuestiones políticas. Algunos habían presenciado los arrestos masivos de supuestos «enemigos» que siguieron a la ocupación soviética, ya que los operativos de la NKVD nunca estaban lejos del frente[82]. Y otros, pese a haber pasado a formar parte del ejército de un estado que propagaba el ateísmo, tenían una profunda fe religiosa.

Los comisarios estaban desbordados. «Un significativo número de ellos son religiosos —informaban—. Otros llevan cruces que se niegan a quitarse incluso en la bania»[83]. Un oficial descubrió que algunos de sus hombres de más reciente incorporación iniciaban «sus cartas a casa con las palabras: “Viva Jesucristo”. Un soldado recibió un icono por correo que le había enviado su madre, delante del cual reza antes de acostarse»[84]. Aquellos jóvenes procedían de aldeas en las que por Pascua los fieles celebraban vigilias en la iglesia. Algunos tenían vecinos cuyas creencias religiosas les prohibían incluso llevar armas[85]. Era un error —advertían los jefes de los politrukí— olvidar que aquellos nuevos hombres no habían sido probados políticamente y que posiblemente incluso eran hostiles al régimen soviético. Hasta podía ser que albergaran sueños nacionalistas. En el torpe y misterioso lenguaje orwelliano de la época, cierta nota advertía de que «no es raro [que los nuevos reclutas] no solo muestren estados de insania mental, quejándose de la severidad de la disciplina y la dureza del servicio en el Ejército Rojo, sino que en algunos lugares tratan de formar grupos separatistas»[86].

Bien pudiera ser que aquellos hombres estuvieran detrás de las pintadas que por entonces solían aparecer en las paredes de los cuarteles. Probablemente era el humor, y no la religión, lo que representaba el más serio desafío a la autoridad de los politrukí. Los graffíti de todo tipo —«términos no censurados», como dirían los informadores— se hacían cada vez más audaces en todas partes. Los bustos de Lenin y de Stalin, así como los carteles políticos, eran objeto de manipulaciones: en un caso, una mano anónima dotó a uno de ellos de unos ojos saltones y desorbitados. Algunos politrukí sintieron la tentación de renunciar. «No hay ningún trabajo político en esta unidad», se quejaba un informe, y resultó que los hombres habían dejado incluso de esperar que lo hubiera. Como señalaría un recluta —en este caso ruso— de una unidad de comunicaciones, en marzo de 1939: «A mí los fascistas no me han hecho nada; no veo razón para luchar contra ellos. Desde mi punto de vista, es igual que tengamos un poder fascista o soviético. Es mejor morir o largarse que luchar por la madre patria»[87].

Este era el ejército que se había reunido para librar la guerra de Finlandia. No se trataba precisamente del monolito del posterior mito soviético. Lejos de ello, era más bien un elemento en desarrollo, una cadena de montaje cuya capacidad militar se hallaba todavía en construcción. En las filas de hombres que permanecían de pie ante sus politrukí para escuchar las órdenes de marcha en noviembre de 1939 había tanto padres como hijos. Los de mayor edad tenían recuerdos del zarismo y su última guerra; los jóvenes, con la cabeza llena de jerga política, apenas contaban con nada más que su energía. Todos sabían, en teoría, por qué se les pedía que lucharan. La historia era que los fascistas finlandeses habían estado amenazando la frontera de la madre patria soviética. Como los soldados de los filmes de propaganda, las tropas del Ejército Rojo habían de repelerles con prontitud. Sería una tarea rápida y fácil; o eso, al menos, era lo que les contaban. Puede que quienes lo creían confiaran en el fondo en que alguien luchara por ellos; al fin y al cabo, si de verdad la victoria estaba garantizada no hacía falta que nadie corriera demasiados riesgos individuales, y la historia se encargaría de que prevaleciera la justicia. Mientras tanto, aquella era una oportunidad para viajar y cumplir con el deber, o, cuando menos, para conseguir un reloj finlandés o beber algo decente. Pero cualesquiera que fueran las esperanzas de los hombres, lo cierto es que hacía cada vez más frío, y las botas y sobretodos que habían llevado consigo no resistirían una guerra prolongada.

«La situación políticomoral de las tropas es generalmente buena», escribían los politrukí para regocijo de sus amos. Era tarea suya cuidar de la moral en tiempo de guerra, pero lo que eso significaba en el ejército soviético era algo muy distinto de las nociones de psicología militar británica o estadounidense del mismo período. A los politrukí no les preocupaban las mentes individuales. Era tarea del soldado, y no de sus oficiales, revelarse digno de la vida militar. Si mostraba cobardía o duda, era un traidor a la patria, una decepción para su revolución. Sus derechos e intereses individuales no importaban. Lo único que tenía que hacer un politruk, según esta pauta, era asegurarse de que los hombres sabían que la suya era una causa justa. Los soldados que comprendían y creían verdaderamente en su tarea no necesitaban ninguna otra ayuda, puesto que sin duda sabrían que estaban haciendo lo que su propia sociedad —y el futuro de la revolución proletaria— requería que hicieran[88]. En este régimen no había lugar para el ego. Los indicadores de una situación políticomoral saludable no eran la alegría o la salud mental individual, sino el número de solicitudes de afiliación al partido, la predisposición de los hombres a presentarse voluntarios para misiones peligrosas y el grado general de conformidad con las normas colectivas.

Esas ideas no resultaban ni extrañas ni ajenas a los jóvenes cuya tarea consistió en luchar en Finlandia. Los soldados soviéticos eran hijos de su época y su cultura, y en una u otra medidas —aunque hicieran chistes sobre ello— habían hecho suyas las ideas del partido. Había unos pocos que no tenían mayor deseo que el de defender a la patria soviética. Sus héroes eran los aviadores y exploradores de la década de 1930; su sueño, ser tan hábiles y valientes como ellos. También había otros, cautivados por el entusiasmo de la época, que se veían a sí mismos como comunistas de vanguardia, como los herederos, tal vez, de los combatientes de la guerra civil de los que habían oído hablar en la escuela. Era posible que aquellos hombres «suplicaran» ir al frente. «Quiero entrar en batalla por la madre patria y por Stalin», escribía un soldado, quizás al dictado de un politruk. Y luego añadía, como otros muchos, una solicitud formal de afiliación al partido: «Combatiré en el espíritu del partido, como un bolchevique»[89].

Era como si el cine se hubiera hecho realidad. Veinte años después de las primeras campañas del Ejército Rojo, sus tropas apenas tenían idea de lo que era el combate más allá de las manidas descripciones de virilidad, heroísmo y sacrificio. Las verdaderas exigencias de la guerra moderna, como el uso de tácticas calculadas, el dominio de sí mismo y el hecho de estar familiarizado con armas sofisticadas, le habrían parecido a esta generación algo casi ostentoso. Así, por ejemplo, se afirmaba con orgullo que el «subcomisario político del 5.° Batallón del 147.° de fusileros lanzó a sus hombres al ataque al grito de: “¡Por la madre patria y por Stalin!”. Él fue uno de los primeros en recibir una bala finlandesa»[90]. En otro regimiento, los komsomoles organizaron toda una serie de fútiles incursiones para celebrar el cumpleaños de Stalin el 21 de diciembre. Otros, por su parte, se comprometían a completar siempre las clases de entrenamiento con una buena puntuación, como si fuera admisible cualquier otro resultado.