El hecho de que Guillermo fuera con regularidad a la iglesia los domingos por la mañana, no implicaba profundos sentimientos religiosos por su parte. Era más bien el resultado de presión exterior, aplicado semanalmente y resistida con renovada indignación por el niño cada vez. El que fuese a la iglesia era un punto en que la familia tenía criterio cerrado. No era que esperasen que Guillermo mejorara por ello. En realidad, parecía surtir en él un efecto opuesto, generalmente. Pero significaba que aquellos de su familia que no iban a la iglesia podían pasar por lo menos una mañana seguros de que la voz estridente de Guillermo no turbaría su paz y su tranquilidad dominicales y que el niño —que tenía singular ingenio para esas cosas— no les pondría en una situación violenta cuando menos se lo esperaran. Por su parte, los que iban a la iglesia tenían el consuelo de que Guillermo, acobardado, cepillado, lavado y enfundado en su odiado traje de fiestas y mirando al pastor protestante con fruncido entrecejo desde su asiento, poco daño podía hacer aparte del extraño ruido que sabía producir con los pies sin que pareciera moverlos siquiera. Además, sabían dónde estaba. Y el saber dónde estaba Guillermo ya era mucho para su familia.

Aquel domingo tuvieron lugar los preliminares de ritual.

—No voy a ir a la iglesia esta mañana —acertó a decir Roberto, sacando una mecedora al jardín.

—Ni yo tampoco —aseguró Guillermo, posesionándose de otra.

La determinación con que lo dijo no bastó ni para engañarle a él mismo.

—Has de ir, querido —contestó su madre, con placidez—. Ya sabes que vas siempre.

—Sí; pero…, ¿por qué yo sí y él no? —exclamó Guillermo, pálido por el ultraje de que se le hacía víctima—. ¿Por qué él no va y yo sí?

Roberto expuso la situación tranquilamente.

—Si Guillermo no va a la iglesia, iré yo; y si Guillermo va, yo no voy. Lo único que quiero es «tranquilidad».

—No haría ruido si me quedara en casa —murmuró el niño, indignado—. Me sentaría tranquilamente a leer. No tengo ganas de jugar ni nada de eso…

Y acabó diciendo, quejumbroso:

—No me encuentro muy bien.

El señor Brown bajó la escalera con chistera y guante.

—¿Qué ocurre? —preguntó.

—Guillermo está demasiado enfermo para ir a la iglesia —dijo Roberto, con muy poca simpatía en su voz.

El niño alzó su colorado rostro, rebosante de salud.

—Me gustaría ir a la iglesia —le explicó a su padre—. Me llevo un disgusto con no ir. Pero es que no me encuentro bien. Me he puesto malo de repente. Quisiera echarme tranquilamente… fuera de casa (se apresuró a estipular). Me parece que si fuera a la iglesia podría molestar a todo el mundo estando tan enfermo. Me parece que pudiera «morirme» si fuera a la iglesia esta mañana a pesar de lo mal que me siento.

—Si te encuentras tan mal que todo eso —dijo el señor Brown, cepillándose el abrigo—, supongo que tanto dará que te mueras en la iglesia como en cualquier otro sitio.

Este comentario privó a Guillermo de la palabra durante un buen rato.

—Bueno —dijo por fin, sombrío y con amargura—, ojalá no os pese «demasiado» después… cuando os acordéis de lo que habéis hecho. «¡Ojalá…!» Dios quiera que cuando os acordéis de lo que habéis hecho, «luego»… no lo sintáis «demasiado». Cuando…

—Date prisa, querido —dijo su madre, con paciencia—. No nos hagas esperar a todos.

* * *

Sentado entre Ethel y su madre, Guillermo dejó que sus pensamientos erraran a voluntad. La letanía se le antojó larguísima e insoportable. Lo único que había aliviado su monotonía había sido un niño del coro que, de vez en cuando, animaba la existencia de Guillermo sacándole la lengua. De ahí había nacido un concurso de muecas, iniciado furtivamente, pero que desdeñó todo disimulo en el calor de la rivalidad. Hasta que uno de los hombres del coro había intervenido, dándole un golpecito al niño desde atrás, mientras la señora Brown dirigía a Guillermo una mirada severa. Guillermo se retiró del concurso sintiéndose muy animado. Consideraba que su victoria no dejaba lugar a dudas. El niño del coro no podía haber hecho una mueca que ganara a la última que había hecho él. Se puso a escuchar el sermón, con desgano.

—Todos tenemos una obligación para con los demás —estaba diciendo el pastor protestante—. Todos debemos de procurar salvar a nuestros semejantes, además de salvarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros debe de estar satisfecho hasta haber redimido a uno de los que nos rodean. ¡Cuántos hay que siguen el camino del mal cuando una sola palabra bastaría para que volvieran a la senda del bien… una palabra que hasta el niño más pequeño de aquí podría decir…!

Guillermo estudió este punto de vista. Lo encontró verdaderamente interesante. Le habían instado tantas veces a que se reformara a sí mismo, que la cosa había perdido ya el interés de la novedad. Pero… ¡reformar a otra persona…! ¡Eso sí que no le importaría hacerlo! Se animó. Se le antojaba que le gustaría reformar a otra persona.

Se pusieron en pie para entonar un himno. El niño del coro cantaba a toda voz. La mirada de Guillermo tropezó con la suya, y Guillermo se puso a imitar los movimientos de su boca. Esto condujo a un segundo concurso de muecas, interrumpido por segunda vez en pleno apogeo por el hombre del coro y la señora Brown. Guillermo volvió a sus meditaciones. Sí; resultaría algo noble el reformar a otra persona… y mucho más interesante y menos monótono y, posiblemente, de más éxito que el reformarse a sí mismo, que era lo único que le habían pedido hasta entonces.

Pero… ¿a quién? Eso era lo que había que resolver.

* * *

Después de madura reflexión aquella tarde, subido a las ramas del manzano (lugar que Guillermo empleaba para sus más maduras reflexiones), llegó, de mala gana, a la conclusión, que debía excluir a su familia de la lista de posibles sujetos que reformar. Esto no significa que creyera que su familia no necesitaba reformarse. No era porque la creyese incapaz de reformarse (aun cuando tal era, en efecto, su opinión). Era más bien porque dudaba que hubiese en su familia persona de miras lo bastante amplias para admitir reforma alguna a manos suyas.

Existe un proverbio acerca del profeta en su patria. Se acordó de varios profesores de su escuela a quienes consideraba bastante necesitados de una reforma; pero les pasaba a todos lo mismo que a su familia. Cuando, por fin, sonó el timbre que le llamaba al té, seguía sin decidir sobre quién aplicar sus fuerzas latentes de reformista.

Su familia, que no había pasado una tarde del domingo tan tranquila desde hacía muchas semanas, le miró con curiosidad cuando entró en el comedor.

—¿Qué has estado haciendo toda le tarde, querido? —inquirió su madre, solícita.

—Nada más que pensar —contestó el niño, con frialdad.

El pensar en la necesidad que tenía su familia de reformarse, le había hecho darse cuenta de nuevo de lo mucho que había sufrido a sus manos.

—¿Aún no te has muerto? —preguntó Roberto, burlón.

—No —contestó el niño, con aplastante mirada—; aun cuando lo que yo tengo que aguantar es lo bastante para matar a cualquiera. Menos mal que soy «fuerte».

Luego transfirió su atención a una rebanada de pan y mantequilla y la conversación se desvió de él. Escuchó distraídamente.

—Es tan raro —estaba diciendo su hermana mayor, Ethel—, venir a un sitio como éste y no tomar parte en su vida… Es tan misterioso… Alquiló la casa llamada «Los Fresnos» hace más de un mes y apenas le ha visto persona alguna. Nunca invita a nadie a su casa ni sale él.

—Naturalmente —comentó Roberto, con aires de hombre de mundo—, un pueblo como éste es un lugar ideal para que se escondan asesinos y criminales de otra índole. Eso es bien notorio. Es mucho más seguro que Londres.

—Y casi nadie le ha visto —agregó Ethel.

—¿Qué aspecto tiene? —preguntó Guillermo, excitado.

—No hables con la boca llena —le dijo Ethel.

—No hagas caso de sus tonterías, querido —murmuró la señora Brown.

Pero el niño estaba entusiasmado. He ahí que había alguien, susceptible de ser reformado, a las mismas puertas de su casa. Y no un simple pecador, sino un asesino, un criminal de verdad. Ardía en deseos de empezar. Apenas le era posible esperar a acabarse de comer el pan y mantequilla.

—¿Puedo irme, mamá? —preguntó, tragándose apresuradamente, la cuarta parte de una rebanada de pan, al hablar.

—No has comido pastas ni pasteles, querido —exclamó su madre, con sorpresa.

Guillermo le dirigió una mirada de determinación.

—No quiero pasteles hoy —dijo en el tono de quien rechaza una trivialidad que es indigna de él.

Y salió, cejijunto, del cuarto.

—Dios quiera que no esté enfermo —murmuró la señora Brown, con inquietud—. Ha estado la mar de callado todo el día.

—Nos ha proporcionado el domingo más tranquilo que hemos pasado desde hace años —dijo Ethel.

—Aún no ha terminado el día —advirtió Roberto.

* * *

Guillermo se hallaba ya camino de «Los Fresnos», En la carretera se encontró a Pelirrojo, su íntimo amigo los días de trabajo. Los domingos, ambas familias, inspiradas tan sólo por un deseo egoísta de tener paz, procuraban mantenerlos tan separados como fuera posible.

—¡Domingo! —exclamó Pelirrojo, expresando amarga e inconscientemente, la queja de la mayoría de sus compatriotas—. ¡No hay «nada» que hacer aquí!

—Pues yo «sí» que tengo algo que hacer, te lo aseguro —dijo Guillermo en voz mezcla de misterio y de importancia.

Pelirrojo se animó.

—¡Déjame que te ayude! —suplicó—. Déjame que te ayude y te daré la mitad de la primera cosa que me den.

—¿Y si fuera algo que no pudiera dividirse en dos? —contestó Guillermo, con cautela.

—Entonces te dejaré tomar turnos conmigo —dijo Pelirrojo, con generosidad.

—¿Partes iguales?

—¡Claro!

—Bueno, pues, vamos.

Pelirrojo echó a andar, muy contento, a su lado.

—¿Qué vas a hacer, Guillermo? —preguntó.

Guillermo bajó la voz, con mucho misterio.

—Voy a «reformar» a un asesino… hacerle dejar de asesinar… igual que dijo ése en la iglesia esta mañana.

—¡Atiza! —exclamó Pelirrojo, impresionado.

* * *

Penetraron, deslizándose por la entreabierta puerta, en el jardín de «Los Fresnos».

—¿Cómo vas a empezar? —inquirió Pelirrojo, en sibilante susurro.

—Aún no lo sé —contestó el niño, que siempre confiaba en la inspiración de momento.

—¿Y si… y si nos asesina? —susurró Pelirrojo.

—Si lo hace —murmuró Guillermo, sombrío, apenado aún por la actividad general de su familia hacia él—, yo sé de «algunas» que a lo mejor se «arrepentirán» de «algunas cosas».

—De pronto…

—¡Está ahí! —exclamó Guillermo, excitado—. ¡Mira! ¡Le estoy viendo!

Se deslizaron detrás de unos matorrales y observaron. Un hombre cavaba en mitad del jardín. Estaba metido hasta el cuello en un agujero grande y tiraba palada tras palada de tierra al exterior. De vez en cuando se detenía a enjugarse la frente. Era un hombre joven y delgaducho.

—Está haciendo tumbas para la gente que ha asesinado —explicó Guillermo.

—¡Troncho! —susurró Pelirrojo, con los ojos como platos y la boca muy abierta—. ¿Cómo vas a pararle?

—Le pescaremos en el agujero y luego… luego… aún no lo sé.

El hombre se agachó a coger otra pala llena de tierra.

—¡Vamos! —dijo Guillermo.

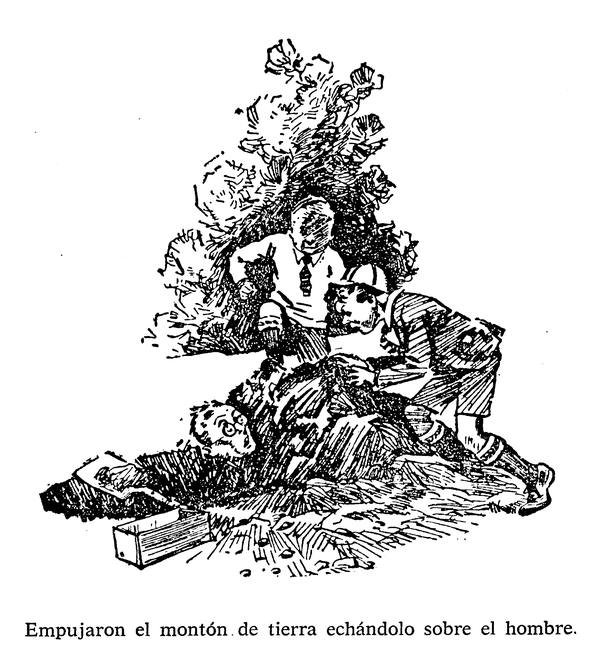

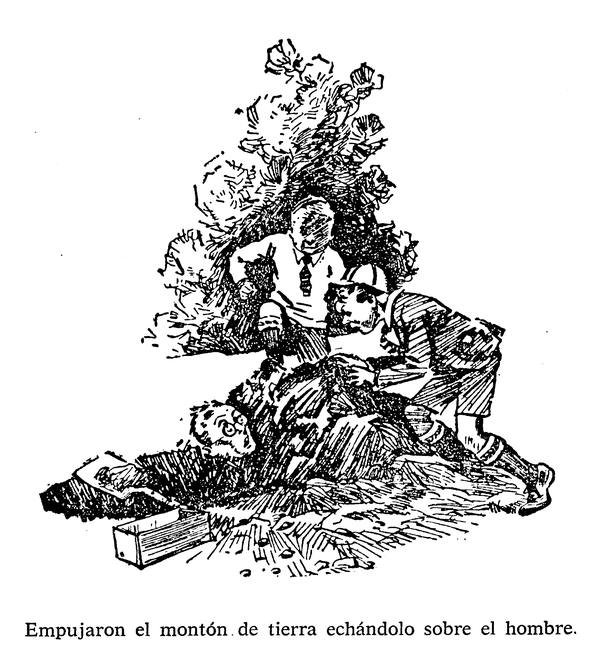

Cruzaron, cautelosamente, el jardín y, de pronto, empujaron el montón de tierra que había a la orilla del hoyo, echándolo sobre su ocupante, empleando para ello pies, manos, cabeza y cuerpo. Todo ocurrió en un segundo. El hombre, cubierto repentinamente por aquella avalancha de tierra húmeda, les miró, escupiendo tierra, con cara de furia.

—¡Eh! —exclamó—. No hay derecho, ¿sabéis? No hay derecho.

Guillermo se asomó al agujero.

—Tiene usted que dejar de «hacerlo» —dijo, con ferocidad—. ¿Lo oye? ¡Tiene usted que «dejar» de hacerlo!

El joven le miró con asombro. No hizo el menor esfuerzo por incorporarse.

—¡Me has dejado sin aliento, demonio! —dijo, escupiendo aún tierra por la boca—. ¿Que deje de hacer qué?

—«Usted» lo sabe —contestó Guillermo con misterio, asomándose un poco más—. «Demasiado» lo sabe, ¿verdad, Pelirrojo? ¿Qué tal le gustaría que se lo hicieran a usted… que le asesinaran y le enterraran en un jardín? ¡Piense usted en eso! Piense en qué tal le gustaría que le hicieran eso a usted antes de ponerse a hacérselo a otra gente.

—A ti sí que te asesinaré en cuanto salga de aquí —dijo el joven—. Te asesinaré y te enterraré diez veces. Eso puedes tenerlo por seguro.

—Debiera usted de reformarse y empezar otra vez a seguir el… ¿cómo era…? ¡ah, sí…!, el sendero del bien… Ahora se lo he dicho como decía él, con una sola «palabra». Bueno, pues ya he dicho la palabra y debiera usted de reformarse y…

—Tú aguarda, hijo mío —dijo el joven, sombrío, empezando a desenterrarse.

Pero Pelirrojo había hecho un descubrimiento.

—Mira, Guillermo —dijo—. ¡Mira esto!

«Esto» era una lata que contenía unas monedas muy raras, cubiertas de tierra. Estaba a la orilla del agujero.

—Es un ladrón también —exclamó Guillermo, indignado—. ¡Quita a la gente el dinero además de enterrarle! Va por el camino ancho del mal como decía él. Bueno, pues debiera de pararse. Le he dicho. He dicho la palabra que decía él y debiera de reformarse y volver a la senda de… de… de lo que él dijo.

El joven se estaba desenterrando rápidamente. Presentaba un aspecto curioso.

—Tú aguarda —repitió, empezando a salir del agujero—. El asesinato sería una delicia al lado de lo que te voy a hacer.

Instintivamente y olvidándose del celo del reformador, Guillermo y Pelirrojo emprendieron vergonzosa huida. Cruzaron el jardín, bajaron el sendero que conducía a la puerta y salieron a la carretera con una rapidez hija de la experiencia adquirida huyendo de labriegos y propietarios enfurecidos. Pelirrojo seguía con la lata de monedas apretada contra el pecho. El joven les siguió, dejando tras sí un visible reguero de tierra.

—¡Eh! —gritó—, ¡devolvedme esa lata! ¡Eh! «¡Ladrones!»

Le perdieron a la primera esquina y se dirigieron a casa de Guillermo. Cruzaron el jardín, jadeando.

—¡Cuidado! —exclamó Guillermo, sin aliento—. ¡Ahí está papá!

El señor Brown, que se estaba poniendo el sombrero en el vestíbulo para dar un paseo, se volvió y vio a su hijo y al amigo de éste, acercarse lenta e inocentemente. El amigo de su hijo llevaba una lata vieja apretada contra el pecho. Ambos estaban congestionados y sin aliento, a pesar de la lentitud de su paso. El señor Brown miró a su hijo con una desconfianza nacida de la amarga experiencia.

—¿Dónde has estado? —preguntó.

—Dando un paseo —contestó, humildemente, el niño, con ingenuidad.

Los dos se dirigieron a la escalera.

—¿Dónde vais ahora? —dijo el señor Brown, con mayor desconfianza aún.

—A mi cuarto nada más, papá.

El padre fijó la mirada en la lata.

—¿Qué tenéis ahí? —exigió.

—Unas cosas viejas que hemos encontrado —contestó el niño, a mitad de la escalera ya.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo, una vez en su cuarto—. ¡Creí que nos iba a pescar!

—¡Santo Dios! —murmuró el padre de Guillermo, en el vestíbulo—. ¡Ese niño está fraguando «algo» otra vez!

* * *

El papá de Guillermo, sin embargo, no tardó en olvidarse de su hijo. Era un atardecer perfecto. La tranquilidad dominical reinaba, suprema, sobre la campiña. Los árboles empezaban a cambiar de verde en oro. El canto de las aves repercutía en el aire vespertino. A medida que iba caminando, descendió sobre el señor Brown una sensación de paz y de bienestar. Se olvidó, por completo, de Guillermo. De pronto, al doblar un recodo, vio una extraña figura, tan extraña, que se pellizcó para asegurarse de que estaba despierto. La tranquilidad dominical cesó de reinar sobre la campiña y la sensación de paz abandonó al señor Brown. La figura era la de un joven de mirada extraviada, destocado, cubierto, hasta el cuello, de tierra y con rastros de la misma sustancia en el rostro.

—Oiga —le preguntó el desconocido, sin preámbulos—, ¿reside usted aquí?

—Sí —contestó el señor Brown, preguntándose, para sus adentros, cuál era el método más seguro para manejar a un loco escapado del manicomio.

—Me han robado. Unas monedas de gran valor. Me han robado en pleno día.

—Más vale que denuncie usted el caso a la policía. Acompáñeme. Yo le enseñaré dónde está la comisaría.

Le parecía que donde mejor estaría aquel singular personaje era la comisaría.

—He alquilado «Los Fresnos», ¿sabe? —prosiguió el excitado joven—, y estoy llevando a cabo allí unas excavaciones por mi cuenta. Pertenezco a la Sociedad Arqueológica. He hallado indicios de ocupación romana allí. He hecho venir a unos peritos en la materia y no cabe la menor duda de que existió una quinta romana donde hoy se alza esa casa. Encontré unas monedas de incalculable valor esta tarde y me las han robado. ¡Son ¡irremplazables!

—¿Quién se las robó? —preguntó el señor Brown.

Estaba soberanamente aburrido. Tenía vivos deseos de dejar al desconocido en la comisaría de una vez y continuar su interrumpido paseo.

—Unos simples niños —contestó el joven—. Me echaron tierra encima, me gritaron algo ininteligible y huyeron con las monedas. Probablemente algún numismático rival se enteró de mi hallazgo y envió a esos muchachos.

—Probablemente —asintió el señor Brown, sin gran interés—. Bueno, aquí está la comisaría. Buenas noches y buena suerte.

Se tocó el sombrero y estaba a punto de reanudar su paseo; pero el joven parecía tener un interés patético en confiarle toda la historia.

—No tengo la menor pista —dijo con tristeza—. Las monedas estaban metidas dentro de una lata vieja… una simple lata vieja. Bueno, supongo que más vale que entre. ¡Buenas noches!

El señor Brown se había quedado inmóvil. Parecía haber perdido todo deseo de continuar su paseo. La sonrisa le había desaparecido de los labios. Recordó a los dos niños, congestionados y sin aliento, pero con una expresión de inocencia que era prueba de culpabilidad. Uno de los niños llevaba una lata vieja en la mano, una simple lata vieja. Se volvió hacia el joven. Éste había llegado ya a la puerta de la comisaría.

—¡Eh! —gritó el señor Brown—. ¡Un momento!

El hombre volvió a su lado.

—¿Dijo usted niños? —murmuró el señor Brown, lentamente—. ¿Qué clase de niños? ¿Podría describírmelos?

—Uno de ellos tenía pecas. Llamaba Pelirrojo a su compañero.

El señor Brown tragó saliva.

—Creo —dijo—, que puedo ayudarle… si quiere usted acompañarme a casa.

—¿Tiene usted una pista? —preguntó el joven, excitado.

—Creo —contestó el señor Brown— que sí.

* * *

El joven, derramando tierra, a cada movimiento, sobre la alfombra de la sala, apretó la lata vieja contra su pecho. Guillermo, con el entrecejo fruncido, y dolido, se hallaba ante un círculo acusador, defendiéndose.

—Bueno, y ¿cómo queríais que lo «supiera» yo? Le encontré cavando tumbas para la gente que había asesinado. Intentaba reformarle, como decía ése en la iglesia. ¿Cómo iba a saber yo que no estaba cavando tumbas para la gente que había asesinado? Yo quería «reformar» a alguien, como dijeron en la iglesia. Y él «dijo» que era un asesino, además… Por poco nos asesina a Pelirrojo y a mí… ¿Cómo iba a «saberlo» yo?

El joven le interrumpió con un rápido movimiento, soltando otro chaparrón de tierra. La señora Brown cerró los ojos y elevó, para sus adentros, una oración.

—¡Escuchen! —dijo el joven—. Se trata de un simple error. Oye… ¿y si vinieras a tomar el té conmigo mañana e hiciéremos las paces, eh? Ah… y más vale que me vaya a mudar de ropa, ¿verdad?

—Le acompañaré hasta la calle —dijo el señor Brown.

El joven se marchó, muy contento, con su lata vieja, regando de tierra todo a su alrededor.

El resto de la familia se volvió enfadada hacia Guillermo.

—«¡Ahora» sí que la has hecho buena! —exclamó Ethel.

—¡Ya «decía» yo que aún no había acabado el domingo! —murmuró Roberto.

—¡La alfombra está echada a perder por completo! —gimió la señora Brown.

—Bueno y… ¿cómo queríais que yo lo «supiese»? —exclamó Guillermo, exasperado.

—Ha pasado ya tu hora de acostarte, Guillermo —dijo la señora Brown, exhalando un suspiro—. Ha «pisoteado» el barro dentro de la estera además de tirarlo por todas partes.

—Te aconsejo que te vayas a la cama antes de que vuelva papá —dijo Roberto.

Guillermo asintió, para sus adentros. Tenía muchas ventajas el estar en la cama y dormido cuando regresara su padre. Las explicaciones aplazadas para el día siguiente acostumbraban perder mucho de su filo. Se volvió hacia la puerta.

—Nada de lo que yo hago parece salir bien nunca —murmuró, sombrío—. ¿Cómo iba a «suponérmelo» yo… cuando cavaba de aquella manera?

—Supongo que no lo harías con malicia, querido —dijo la señora Brown—, pero esta alfombra se compró nueva en enero pasado.

Guillermo llegó al pie de la escalera; luego le asaltó un brusco pensamiento y se volvió.

—De todas maneras —dijo, asomando la cabeza a la puerta de la sala—, si no me hubierais obligado a ir a la iglesia cuando me sentía enfermo no hubiera sabido una palabra de eso de reformar a la gente.

—Guillermo —murmuró la señora Brown con hastío—, vete a la cama, por favor…

Guillermo obedeció; pero, por segunda vez, no hizo más que llegar al pie de la escalera. Allí volvió a ocurrírsele otro pensamiento y asomó de nuevo la cabeza.

—De todas maneras —dijo—, «apuesto» a que vosotros no os habríais acercado a un asesino que cavaba una fosa para la gente que había asesinado y apuesto a que si hubiera «sido» un asesino de verdad y yo hubiese estada a estas horas muerto y «enterrado», lo «sentiríais» un poco…

—Guillermo —preguntó la señora Brown—, ¿piensas acostarte o no?

El niño volvió a retirarse. Esta vez subió medio tramo. Entonces le asaltó un tercer pensamiento y volvió a descender.

—De todas maneras —dijo, y su familia soltó un gemido al ver aparecer su cabeza por la puerta—, ¿no dijo Ethel que nunca invita a gente a su casa y… no me ha invitado a tomar el té con él, mañana? Conque no podéis decir que no le he reformado.

—«¡Guillermo!» —dijo la señora Brown—. ¿Vas… a… irte… a… la… cama?

Pero el niño ya se iba. Acababa de oír el golpe de la puerta del jardín al cerrarse.

Cuando el papá de Guillermo entró en casa tres minutos más tarde, Guillermo ya dormía en la cama.