Guillermo se había ido de veraneo con su familia y se estaba aburriendo soberanamente. En primer lugar, no habían ido a la playa. El verano anterior habían ido a la orilla del mar y Guillermo se había divertido de lo lindo. Los transeúntes le habían salvado de una muerte cierta en el líquido elemento en varias ocasiones. Había perdido varios pares de zapatos nuevos y de medias por quitárselos entre las rocas y alejarse luego tanto, descalzo, que se olvidaba de dónde los había dejado y volvía a casa sin ellos. Se empapaba hasta los huesos todos los días como si fuera una obligación. Por la casa en que se alojaba su familia, marcaba su paso un rastro de arena, algas y cangrejitos muertos. En cierta ocasión había salido a la deriva, mar adentro en un bote que había encontrado en la playa y cuyas amarras había desatado. Poco le faltó para que le atropellara un vapor. Al terminar el veraneo, la señora Brown había dicho, con voz débil:

—Veraneemos en una población del interior el año que viene.

A Guillermo le resultaban monótonas las cosas en el interior. No había cangrejos ni nada que hacer. Roberto y Ethel, sus hermanos mayores, se habían hecho socios de un club de tenis y se hallaban ausentes todo el día. Y no era que quisiera Guillermo nada con Roberto y Ethel. En realidad, prefería que estuviesen fuera de casa todo el día.

—Lo único que yo digo —le dijo, en son de queja, a su madre— es que a nadie parece importarle si yo me divierto o si me aburro. Parece como si, mientras papá pueda ir a jugar al golf… o a «intentar» jugarlo… y esos dos jugar al tenis… o a lo que «ellos» llaman tenis, y mientras tú puedas estar sentada haciendo ganchillo, todo va «bien». No os acordáis de «mí». Nadie se acuerda de mí. Tanto valdría que no estuviese yo aquí. Lo único que yo «digo», es que tanto valdría que estuviese «muerto» para lo que se preocupa alguna gente en hacerme feliz.

La madre contempló su fruncido entrecejo.

—¿Sabes, querido? —dijo—, hay la mar de libros aquí que no has leído.

—«¡Libros!» —exclamó, desdeñosamente, el niño—. Las obras de Walter Scott… Yo a esos no los llamo libros.

—Puedes ir de paseo.

—«¡De paseo!» Es inútil salir de paseo sin «Jumble».

El padre soltó el periódico.

—El informe que mandó tu profesora de matemáticas no podía haber sido peor —dijo—. Podías emplear el tiempo haciendo unas cuantas cuentas. Yo te las prepararé.

Guillermo dirigió a su padre una mirada ante la cual la mayoría de los hombres hubiera temblado.

Hasta su padre, a pesar de lo inmunizado que estaba por su larga experiencia contra aquella mirada del niño, se parapetó, apresuradamente, tras su periódico. Luego, con una risa breve y amarga, Guillermo giró sobre sus talones y abandonó el cuarto. Aquello era lo último. Había acabado con ellos. Había acabado con ellos pero de verdad.

Asomó la cabeza a la ventana, camino de la verja.

—Voy a salir, mamá —dijo en voz que expresaba severo sentimiento, más que ira.

—Está bien, querido —contestó la señora Brown, con dulzura.

—A lo mejor no vuelvo… nunca —agregó, sombrío.

—Bueno, querido.

Guillermo caminó con dignidad, hasta la verja.

—Lo único que yo digo —comentó, patéticamente, al franquearla— es que tanto valdría que estuviese «muerto», para lo que se preocupa nadie de hacerme la vida un poco más feliz.

Se dirigió al pueblo, víctima de la más completa depresión. Lo que no lograba comprender era «por qué» veraneaba la gente. En casa tenía a «Jumble» con quien pasear y para quien tirar piedras y ramas, y al gato del vecino a quien hacer rabiar, y el niño del carnicero con quien pelearse, y varios amigos y enemigos íntimos que le hicieran la vida interesante. Allí había… Bueno, lo único que él decía era que tanto valdría que estuviese «muerto».

Delante de la estafeta de correos estaba parado un autocar y varias personas ocupaban los asientos. Guillermo lo miró con desdén. Empezó a escuchar, aburrido, la conversación de dos jóvenes.

—No sabes cuánto me alegro de que hayas venido —le dijo uno de ellos al otro—. Podemos darnos un buen paseo juntos. Si quieres que te diga la verdad, estaba tan aburrido que había sacado billete para hacer una excursión en este autocar… No puedo con ellas, en realidad.

—¿Te devolverán el dinero? —preguntó el otro.

—Da lo mismo.

De pronto tropezó con la mirada sombría y fija de Guillermo y dijo:

—Oye, niño, ¿te gustaría un billete para hacer una excursión en autocar?

Guillermo reflexionó. Cualquier cosa que le alejara de la inmediata vecindad de su familia parecía, en aquel momento, deseable.

—¿Tiene vuelta? —inquirió.

—Sí —respondió el joven.

Aquello se le antojó una desventaja; a Guillermo le parecía que hubiese preferido alejarse de su familia en un vehículo que no regresara. Sin embargo, aquello era mejor que nada.

—Bueno —dijo con condescendencia—, no me importa ir.

El joven le entregó un billete.

* * *

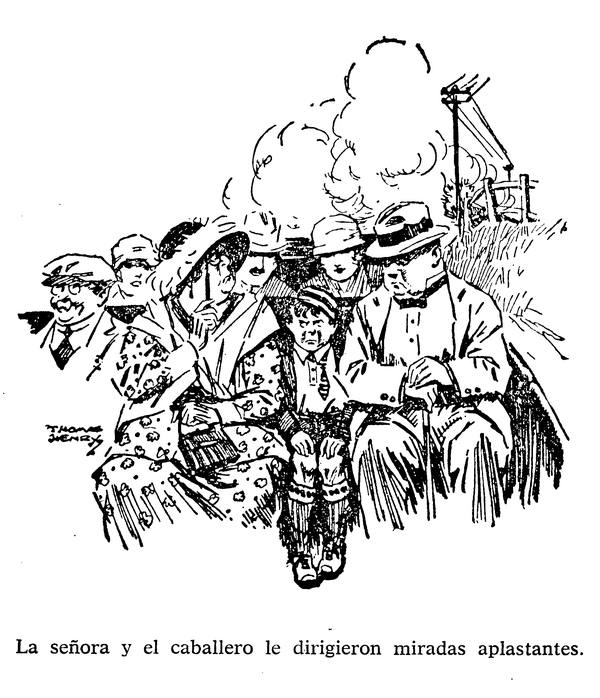

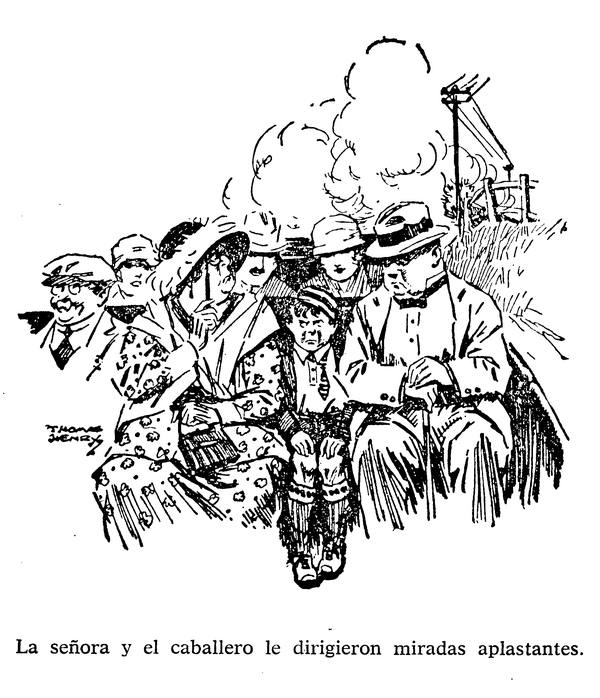

Guillermo se sentó entre una señora muy obesa y un caballero que nada tenía que envidiarla en cuanto a tejido adiposo se refiere.

—No hay mucho «sitio» —murmuró, con amargura, dirigiéndose al mundo en general.

La señora y el caballero obesos le dirigieron, simultáneamente, miradas aplastantes. Guillermo las recibió y las devolvió. Incluso amplió su aseveración.

—Lo único que yo digo —declaró con combatividad, intentando dirigir miradas fulminantes en dos direcciones al mismo tiempo—, es que no «hay» mucho sitio.

La señora obesa se caló unos impertinentes y habló con el caballero entrado en carnes por encima de la cabeza del niño.

—¡Qué niño más grosero! —murmuró.

Estando, al parecer, de acuerdo sobre dicho particular, hicieron amistad y charlaron juntos durante el resto del viaje, haciendo caso omiso de los truenos subterráneos de indignación que surgían del niño sentado entre los dos.

Por fin se detuvo el autocar en un pueblecillo. El conductor explicó que la iglesia era un excelente ejemplo de arquitectura de la primera época normanda. Esto dejó completamente frío a Guillermo. Ni siquiera la miró. El conductor observó, a continuación, que podía obtenerse una buena comida en la posada del pueblo. La expresión del niño se animó momentáneamente, para dar paso, luego, a un gesto de desesperación. Porque Guillermo había gastado sus últimos dos peniques aquella mañana en una barrita de regaliz. Ésta había sido motivo de bastante fricción entre él y su hermano mayor. Guillermo la había depositado —chupada en parte— sobre una silla mientras iba a lavarse las manos y Roberto había entrado de jugar al tenis, sentándose, inadvertidamente, encima de ella. Como la barrita estaba húmeda, se le pegó al pantalón blanco, de lana. Aun cuando la despegó, resultaba imposible ocultar que había estado adherida al pantalón. A Guillermo se le había antojado la actitud de Roberto irrazonable a más no poder.

—No sé con qué motivo se pone tan rabioso… Yo no le obligué a sentarse encima. Dice que yo le he estropeado el pantalón. Bueno, ¿y él? ¿Por qué me ha estropeado el regaliz? Yo no digo «más» que una cosa… ¿Quién se la va a querer comer después de haberse sentado él encima?

Roberto, con toda la mala intención del mundo, había tomado sus palabras al pie de la letra, tirando la barrita de regaliz al fuego.

Guillermo se extrajo tristemente del autocar, pensando amargamente en sus perdidos dos peniques y en la excelente comida que podía obtenerse en la posada del pueblo. Se consideraba, en aquel momento, un mártir cuya inocencia e injusta persecución igualaba a la de cualquiera que figurase en el libro de Historia de la Iglesia.

Una señora de edad madura, que llevaba «pince-nez», le miró con lástima.

—¿Qué te ocurre, niñito? —preguntó—. No pareces muy feliz.

Guillermo se limitó a sonreír con amargura.

—¿Te acompaña tu mamá?

—No —contestó el muchacho, hundiendo las manos en los bolsillos y frunciendo aún más el entrecejo.

—¿Tu papá entonces?

—¡Huh! —dijo Guillermo, como si se le antojara la pregunta un tanto irónica.

—¿Es posible que hayas venido solo?

El niño dio rienda suelta a las amargas emociones de su alma.

—Lo único que yo digo —dijo— es que si conociera usted a mi familia, estaría usted encantada de poder ir a cualquier sitio sola si estuviese en mi lugar.

La señora hizo una especie de chasquido con la lengua, como para expresar su sentimiento y su preocupación.

—¡Caramba, caramba, caramba! Y… ¿vas a tomar el té ahora?

Guillermo adoptó su famosa expresión de sufrimiento resignado.

—No tengo dinero. De nada sirve irse a tomar el té a ninguna parte cuando no se tiene dinero.

—¿No te han dado dinero para tomar el té? —exclamó la señora, indignada.

—¡Quiá! —contestó el niño, con amarga risa—. «Ellos» no hubieran pagado nada por mí. Fue un amigo quien me dio el billete nada más que para que me distrajese un rato. Pero «ellos», ni siquiera quisieron darme dinero para el té.

—Tal vez —sugirió la señora—, comieras tarde y creyeran ellos…

—¡Huh! —exclamó Guillermo—. Apenas si comí…

Procuró olvidar los dos platos de carne y los tres de arroz con leche que se había comido.

—¡«Pobre» muchacho! —dijo la señora—. Ven conmigo: yo te pagaré el té.

—Gracias —dijo el niño humildemente, y agradecido, dirigiéndose, con ella, a la posada del pueblo.

Se hallaba presa de dos sentimientos contrarios: alegría, por la perspectiva de una comida; pena, por su supuesta vida desgraciada en casa. Guillermo, por regla general, no tenía más que decir una cosa para creérsela él mismo. Se vio a sí mismo como víctima perseguida de una familia cruel y poco comprensiva y el cuadro no carecía, para él, de cierto atractivo. Al niño le gustaba figurar prominentemente en cualquier capacidad.

—Supongo —dijo la señora, algo insegura, mientras Guillermo consumía, con evidente placer, unos huevos cocidos—, que tu familia te tratará con «cariño».

—Pues no tiene por qué suponerlo —contestó el muchacho, con la boca llena de pan y manteca, mirándola lúgubremente—. No tiene por qué suponerlo. Cuando se trata de la familia «mía», por lo menos.

—¿Es posible que te traten con «crueldad»? —exclamó la señora, horrorizada.

—«Crueldad» —respondió el niño, con un estremecimiento—, no es la palabra. Lo único que digo es que «crueldad» es poco.

La señora se inclinó sobre la mesa.

—Niñito —murmuró—, has de decírmelo «todo». Quiero «ayudarte». Yo voy por el mundo ayudando a la gente y voy a ayudarte a ti. No tengas miedo. Ya sabes que se puede meter en la cárcel a una persona por tratar con crueldad a los niños. Si denunciase el caso a la Sociedad Protectora de los Niñoos…

Guillermo se quedó un poco parado.

—¡Ah! ¡No me gustaría que hiciera usted eso! —se apresuró a decir—. No me gustaría meterles en un lío.

—¡Es preciso que pienses en tu felicidad y no en la suya!

Miró al niño, fascinada, mientras éste daba fin al tercer plato de rebanadas de pan y mantequilla sin que pareciera haber saciado el apetito. No conocía la capacidad de un niño sano de once años de edad.

—Veo que te han estado matando de hambre —dijo—. Y me di cuenta en seguida por tu expresión, de que eras desgraciado. ¿Tienes hermanos?

Guillermo, que había llegado ya a la segunda etapa del té, se metió media pasta en la boca, la mascó y se la tragó antes de contestar.

—Dos —respondió con brevedad—; uno de cada y grandes. Pero les tiene sin cuidado todo lo que no sea divertirse ellos. ¡Con decirle que esta mañana compré unos caramelos con un poco de dinero que tenía por casualidad y que él me los quitó y los tiró en la lumbre! Así como suena… ¡los tiró en la lumbre!

La señora volvió a hacer su chasquido característico con la lengua.

—¡Caramba, caramba, caramba! —volvió a decir—. ¡Qué crueldad!

Guillermo rechazó, con evidente sentimiento, el último pedazo de pastel. En realidad, había hecho honor a la excelente comida, suministrada por la posada del pueblo. Le había proporcionado un sentimiento de dulce y contenta melancolía. Estaba refocilándose en el pensamiento de su desgraciada existencia en el hogar.

—Siento tener que estar recordándotelo continuamente —dijo la señora—; pero es que quiero documentarme bien. Generalmente, no existe más que una cosa que explique la desgracia de un hogar. ¡He investigado tantos casos…! ¿Bebe tu papá?

Guillermo movió, triste y afirmativamente, la cabeza.

—Sí —contestó—; eso es.

—¡Oh! —suspiró la señora—. ¡Tu «pobre» mamá!

Pero el niño no quería que se dividieran las simpatías.

—Mamá bebe también —aseguró.

—¡«Pobre» niño!

Guillermo se preguntó si no convendría hacer beber a Roberto y a Ethel también; pero decidió abstenerse. Como artista, conocía el valor de no apurar mucho las cosas.

—No te preocupes —dijo la señora—; pasarás una tarde feliz, por lo menos.

Le llevó a la tienda del pueblo y le compró bombones, caramelos, plátanos y una peonza. A Guillermo le costó trabajo conservar su expresión de mártir; pero se las arregló bastante bien.

Empezó a sentirse bastante soñoliento camino de casa. Lo había pasado deliciosamente. Llevaba los bolsillos llenos de bombones y caramelos y la peonza en la mano. Hasta incluso le parecía que le sería posible perdonar a su familia. Avergonzaría a Roberto de su proceder, regalándole un bombón… Estaba casi dormido cuando el autocar se detuvo a la puerta de la estafeta de correos. Todo el mundo empezó a apearse. Se despidió, cortésmente, de la señora y echó a andar hacia su casa. Pero descubrió que la señora le acompañaba.

—¿Dónde vives? —le preguntó.

—Ah, pues… pues por aquí…

—Voy a ver a tu padre —dijo la señora, con determinación.

Guillermo se quedó parado.

—Yo… yo en su lugar no lo haría —dijo.

—Encuentro con frecuencia que el borracho no se da cuenta de lo desgraciada que hace a su familia. He visto, muchas veces, que unas cuantas palabras de advertencia bastan para mejorar la situación.

—¡Más vale que «no» lo haga usted! —exclamó el niño, desesperado—. ¡A él le tiene «sin cuidado», lo que hace! ¡Por menos de nada es capaz de tirarle cuchillos, pegarle un tiro o cortarle la cabeza! Estará borracho perdido cuando entremos en casa. Se fue a la taberna después del desayuno. Más vale que no se «acerque» a nuestra casa… Lo único que yo digo es que más le valdría estar «muerta» que ir a mi casa.

—Pero… ¿y tú?

—Oh, yo ya estoy acostumbrado. Lo mismo me da. Más vale que no venga. Lo digo por «usted»…

—Me parecerá que no he cumplido con mi deber, si no he probado, por lo menos, hacerle comprender su pecado…

Se hallaban ya en la calle en que vivía la familia de Guillermo. El niño estaba pálido y desesperado. Las cosas parecían habérsele escapado de las manos. De pronto tuvo una idea. Pasaría de largo por delante de su casa y seguiría andando hasta que uno de los dos cayera rendido de fatiga. Tendría que irse ella, tarde o temprano, a su casa. No podía seguir andando toda la noche. Empezó a resultarle intensamente antipática. ¡Cuidado que era latosa! ¡Mira que creerse todo lo que le decían! ¡Mira que entrometerse en si el padre de uno era borracho o no…! Pasaba, silenciosa y cautelosamente por delante de su casa, cuando llegó a sus oídos un grito.

—¡Guillermo! ¡Eh! ¡Guillermo! ¿Dónde has estado? ¡Mamá dice que entres inmediatamente!

Era Ethel, asomada a una de las ventanas del piso. El ver su linda figura no alegró el corazón del muchacho. Le sacó la lengua y abrió, tristemente, la puerta del jardín.

—Más vale que no entre —le dijo, débilmente, a su compañera, haciendo el último esfuerzo por evitar la catástrofe que el Destino parecía empeñado en desencadenar sobre su cabeza—; se vuelve violento a esta hora del día.

Comprimiendo los labios, la señora le siguió.

—He de cumplir con mi «obligación» —contestó en voz severa.

* * *

El señor Brown alzó la mirada del periódico de la tarde al entrar su hijo menor. Al principio sólo se fijó en que su hijo parecía más cohibido que de costumbre. Luego observó que le seguía una señora alta, de edad dudosa, que llevaba «pince-nez». El señor Brown exhaló un gemido para sus adentros. ¿Le habría matado Guillermo el gato o le habría roto una ventana?

—Ah… buenas tardes —dijo.

—Buenas tardes —contestó la visita—. He estado pasando la tarde con su niño.

El señor Brown dirigió a Guillermo una mirada elocuente. Le tenía sin cuidado que el muchacho recogiese por ahí mamarrachos; pero le hacía muy poca gracia que se los trajese a casa. Guillermo se negó a mirar a su padre. Estaba sentado en el borde de la silla, bastante pálido, gorra en mano, midiendo con la vista la distancia que había entre su silla y la puerta entreabierta.

—Es usted muy amable —el señor Brown murmuró.

—Me ha contado algo de lo que ocurre en esta casa. Me di cuenta en seguida de que era desgraciado y de que estaba medio muerto de hambre.

El señor Brown se quedó boquiabierto. Guillermo se dirigió, lenta y cautelosamente, hacia la puerta.

—Me habló de usted y de su mamá. Yo estaba segura, y lo estoy, de que ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo… de lo que el… oh… el… la debilidad de ustedes… significa para esta inocente criatura.

El señor Brown se llevó una mano a la frente.

—¿Lo ve usted? —exclamó la señora—. ¡La conciencia! ¡La conciencia le remuerde! ¿Por qué han de ser los recuerdos que este niño tenga de su infancia, recuerdos de maldiciones, de golpes, de crueldades… nada más que porque ustedes sean esclavos de sus más bajos apetitos?

El señor Brown se quitó la mano de la frente.

—Perdone usted que la interrumpa —dijo débilmente—, pero le agradecería que tuviese la bondad de darme una idea de lo que está usted hablando.

—¡Ah! ¡«Bien» lo sabe usted! En su fuero interno… en su alma… en su conciencia… ¡lo sabe! ¿A qué disimular conmigo? He gozado de la compañía de ese querido niño toda la tarde y sé exactamente lo que ha sufrido.

En aquel momento entró la señora Brown y la visita se volvió hacia ella.

—Y usted —prosiguió—, debe ser su madre. ¿No puede usted… no quiere usted dejarla por amor a su hijo?

Su voz temblaba de emoción.

—Creo, querida —dijo el señor Brown—, que sería mejor que llamemos a un médico. Esta señora no está bien.

—Pero…, ¿«quién» es? —inquirió la señora Brown.

—No lo sé —replicó su esposo—, es alguien que ha encontrado Guillermo.

La «alguien» que había encontrado Guillermo, extendió los brazos y exclamó, con elocuente voz:

—¿No quieren ustedes… no pueden ustedes, por su propia felicidad y por la de él, dejarla?

Ambos la miraron, con asombro.

—Señora —exclamó el señor Brown, desesperado—, ¿qué es lo que quiere usted que dejemos?

—«¡La bebida!» —contestó ella, teatralmente.

El señor Brown se dejó caer, pesadamente, en su silla.

—«¡La bebida!» —exclamó.

La señora Brown exhaló un gritito.

—«¡La bebida!» —murmuró—. Pero… ¡si somos los dos abstemios…!

Fue la visita quien se dejó caer pesadamente en su asiento aquella vez.

—¡No es posible —exclamó—, que ese niño me haya engañado!

—Señora —repuso el padre del niño, con amargura—, no sólo es posible, sino que es más que probable.

* * *

Cuando la visita, protestando, excusándose, pidiendo mil perdones, pero aún no convencida del todo, fue acompañada hasta la puerta y despedida, el señor Brown se volvió, sombrío, hacia su esposa.

—Ahora —dijo—, ¿dónde está ese niño?

Pero por más que registraron casa y jardín, no lograron dar con él. No fue hasta unas horas más tarde que Guillermo, acuciado más por el apetito que por el remordimiento, salió de la alacena de la cocina y se entregó a la justicia.