El desayuno no era la comida favorita de Guillermo. Puesto que su padre se aislaba del mundo enfrascándose en la lectura del periódico y su madre se dedicaba a repasar la correspondencia, hubiérase dicho que estaría encantado con el campo libre que así quedaba para sus actividades. Pero a Guillermo le gustaba un auditorio —aun cuando éste fuera hostil y estuviese integrado por su familia. Verdad era que sus hermanos mayores Ethel y Roberto se hallaban allí; pero Roberto tenía por norma el hacer como si Guillermo no existiera. Roberto hubiera preferido no tener un hermano pequeño, chato y lleno de pecas. Pero, puesto que el destino le había dado un hermano así, lo mejor era hacer como si no existiera. Hablando en general, Guillermo prefería dejar a su hermano en paz. Y Ethel resultaba imposible a la hora de desayunar— era muy capaz de hacer que surgiera el Cabeza de Familia de detrás de su periódico si el niño se ponía a hacerla rabiar. Aquella mañana Guillermo, contemplando a su familia entre bocado y bocado, llegó a la conclusión —y no por primera vez— que apenas era digna de él: Ethel, que se creía tan bonita con aquel vestido absurdo y que sonreía al leer la carta de una amiga estúpida; Roberto, que hablaba de fútbol sin que nadie le hiciese caso y que le dirigía una mirada asesina cada vez que el niño intentaba decirle que estaba diciendo tonterías. No; no «estaba» pensando en canicas, pensaba en… Vaya, que él entendía de fútbol, vaya si entendía. Su mamá… De pronto la madre soltó la carta que había estado leyendo.

—Tía-abuela Juana está muy enferma —dijo.

Durante unos momentos reinó el silencio. El rostro del señor Brown asomó por encima del «Daily Telegraph».

—¿Hum? —dijo.

—Tía-abuela Juana está muy enferma —dijo, señora Brown—. No parecen creer que existan muchas probabilidades de que mejore. Dicen… (Volvió a consultar la carta, como para asegurarse)… Dicen que quiere ver a Guillermo. Ya sabéis que nunca le ha visto.

Hubo una exclamación general de asombro.

Roberto expresó, en palabras, el sentir general.

—¡Cielos! —exclamó—. ¿Cómo es posible que haya quien quiera ver a «Guillermo»?

—Y estando a las puertas de la muerte, sobre todo —agregó Ethel, con igual horror—. Lo natural sería que quisiesen morir en paz.

—Parece un crimen —prosiguió Roberto—, permitir que una persona que no esté fuerte vea a Guillermo.

Guillermo prodigó las miradas asesinas a su alrededor.

—¡Niños! ¡Niños! —murmuró la señora Brown.

—¿Cómo te las arreglarás para trasladar a Guillermo a Irlanda? —inquirió el señor Brown.

—Supongo que alguien tendrá que acompañarle.

—¡Santo Dios! ¿Quién?

—Eso, ¿quién? —coreó el resto de la familia.

—Me es absolutamente imposible abandonar el despacho en estos momentos —se apresuró a decir el señor Brown.

—No soy capaz de aguantar un viaje por mar sola… cuanto más con Guillermo —dijo Ethel.

—He de pasar los exámenes finales el año que viene —aseguró Roberto—. No quiero perder tiempo. Estoy trabajando mucho estas vacaciones.

—La verdad es —contestó el padre—, que nadie lo diría.

—Puedo ir muy bien solo, «gracias» —murmuró Guillermo, con fría dignidad.

* * *

A última hora Guillermo y la señora Brown hicieron la travesía juntos.

—Si Guillermo se cae al agua —fue la despedida de Roberto—, no te preocupes.

La travesía resultó bastante llena de incidentes. Guillermo, asomado a la borda, perdió el equilibrio y fue salvado de una tumba húmeda por uno de la tripulación que acertó a hallarse cerca y le cogió del asiento de los pantalones a tiempo. Guillermo se mostró poco agradecido.

—¡Mira que tirar de mí de esa manera! —gruñó—. ¡Si no me pasaba nada! No hacía más que asomarme al agua. No había peligro de que me cayese.

El tripulante le hizo imposible la existencia a la señora Brown.

—¿Sabe usted, señora? —murmuró—; cuando le salvé la vida a su pequeño me retorcí con demasiada violencia. Aun siento el dolor ahora en los intestinos, como quien dice…

La señora le dio diez chelines; pero no pudo taparle la boca.

—Espero, señora —le decía de vez en cuando—, que, cuando el pequeño se haya hecho hombre, pensará usted alguna que otra vez en el pobre viejo que le salvó la vida a costa de sus intestinos como quien dice, cuando era niño.

Un discurso así siempre le producía media corona. A lo último, la señora Brown se pasaba el tiempo esquivándole y huyendo cada vez que le veía por cubierta. Cuando el encuentro se hacía inevitable, se apresuraba a darle la moneda de mayor denominación que tuviera, antes que pudiese empezar a quejarse de los intestinos.

Entretanto, un pasajero había descubierto a Guillermo con el cuerpo medio fuera de un portillo, granjeándose su odio eterno al tirar de él y depositarle, patas arriba, en el suelo.

—A mí me parece —le dijo el niño a su madre—, que para lo que toda esta gente viaja es para evitar que los demás se diviertan. ¿Para qué va uno en un barco si no puede mirar el mar? ¡Eso es lo que yo quisiera saber!

Se levantó el viento y la señora Brown, pálida y desmadejada, se sentó sobre cubierta. Guillermo revoloteó a su alrededor, todo simpatía y condolencia.

—Tengo unos bombones rellenos en mi otra chaqueta; ¿quieres que te traiga unos cuantos?

—Guillermo, querido, no te molestes en quedarte aquí. Preferiría que te fueses a jugar.

—¡Oh, no! ¿Cómo quieres que te deje sola cuando te encuentras mal?

El vapor cabeceó con violencia. La señora Brown exhaló un gemido.

—¿Crees tú que vas a «arrojar», mamá? —preguntó el niño, con interés.

—No… no lo sé… ¿No te gustaría marcharte al otro lado del barco para variar?

Guillermo se fue. Regresó pocos momentos después con dos bollos de Berlín, grasientos, en las manos: dos masas de pasta amarillenta y llena de grasa que llevaban la señal de los dedos sucios del niño.

—He comprado uno para cada uno —explicó, alegremente—. Debes de tener muchas ganas de comer, mamá.

La señora Brown echó una mirada a los bollos y luego corrió a la borda.

* * *

En la sala de tía-abuela Juana estaban reunidos tío Juan, tía Lucía y primo Francisco. Francisco tenía, aproximadamente, la misma edad que Guillermo; pero era extraordinariamente obeso e iba vestido de blanco. Tenía bucles rubios y era la pupila del ojo derecho de sus padres. Habían oído hablar de Guillermo; pero ninguno de ellos le había visto. Hubo un murmullo de excitación al oírse el rumor de un «taxi».

Luego entraron Guillermo y su madre. La señora Brown aún estaba pálida. Guillermo la seguía, dirigiendo miradas torvas hacia todo el mundo en general.

—Si tenéis un poco de coñac… —empezó a decir la señora Brown, débilmente.

—¿Coñac? —exclamó, alegremente, Guillermo—. No se me había ocurrido a mí eso. Te proporcioné todo menos eso, ¿verdad? Quería tentarla para que comiese (explicó a los que le escuchaban). Se me ocurrió llevarle bombones, y pasteles, y cacao, y pasteles de carne… Le pedí la mar de veces que probara los pasteles de carne… Los tenían muy buenos en el barco… pero no se me ocurrió el coñac. Bébete una buena cantidad, mamá (la animó) y luego prueba los bombones.

La señora Brown se estremeció levemente y tomó el coñac a sorbos.

—Éste, Guillermo —dijo tía Lucía—, es tu primo Francisco.

Primo Francisco le tendió la mano.

—¿Qué tal estás, Guillermo?

El niño estrechó la mano de su primo.

—Bien, ¿y tú… —dijo en alta voz, agregando en voz más baja— Gordito?

Así quedó declarada la guerra.

La señora Brown se sentía ya mejor.

—¿Cómo está tía-abuela Juana? —preguntó.

—Peor —contestó tío Juan, con voz sombría—; se nos va… se nos va por momentos.

El rostro de Guillermo se animó.

—¿Dónde está? —preguntó—, ¿es que se va de viaje?

—A los niños pequeños —murmuró tío Juan, siempre sombrío—, se les debe ver, pero no oírseles.

En aquel punto entró la enfermera.

—Puede ver al niño ahora —dijo—, si ha llegado.

—Que los queridos niños suban juntos —propuso tía Lucía.

—Excelente —aprobó tío Juan, con voz sepulcral—. Excelente… juntos.

Guillermo y Francisco subieron en pos de la enfermera.

La alcoba era grande y estaba sumida en penumbra. En el extremo más lejano se hallaba tía-abuela Juana incorporada en una cama antigua. La enfermera les condujo hasta ella.

—Sólo quería ver a Guillermo —dijo tía-abuela Juana con voz débil—. No hacía falta que hubiese venido el otro. Conque éste es el hijo menor de Margarita, ¿eh? Ya conocía a los otros… a Roberto y a Ethel… Pero a éste no. No quería morir sin conocer a toda mi familia. No es tan guapo como Francisco; pero tampoco es tan gordo. ¿Arrastras nubes de gloría, Guillermo? Francisco arrastra nubes de gloria.

—Nubes de gordo más bien —contestó Guillermo, que empezaba a aburrirse soberanamente.

Tía-abuela Juana cerró los ojos.

—Voy a descansar un poco —dijo—. Podéis quedaros aquí y traerme lo que os pida, mientras la enfermera se va a tomar el té.

La enfermera se fue.

Tía-abuela Juana se quedó dormida.

Guillermo y Francisco se quedaron solos en la sombría alcoba, sentados uno a cada lado de la cama, como les había colocado la enfermera. El silencio se hizo opresivo. Guillermo empezó a agitarse e inició las hostilidades.

—¡Hola, Gordito! —susurró.

—¡Si me vuelves a llamar eso —susurró Francisco—, se lo diré a mi mamá!

—Si fueras contando cuentos de mí, te arrancaría ese pelo tan largo que tienes.

Francisco guardó silencio unos momentos, intentando pensar en un insulto mayor.

—¡Pecas! —dijo por fin, en sibilante susurro.

—¡Estúpido!

Aquello empezaba a tomar el cariz que le gustaba a Guillermo.

—Si te echara mano, sería capaz de tirarte por la ventana.

—¡Qué habías de poder! Tú sólo puedes rodar. No podrías tirar nada. Eres demasiado gordo.

—Ya te dije que lo haría como me volvieses a llamar eso otra vez.

—¡Acusón! ¡Acusón! ¡Acusón estúpido!

Seguían cruzándose los insultos de un lado a otro de la cama, sin que dejara de dormir tía-abuela Juana.

—Podría hundirte esa cara tan fea llena de pecas —susurró Francisco.

—Podría quitarte de un puñetazo esa cabeza de pelo tan largo.

—Te arrancaré las orejas.

—Anda pues, ¡pruébalo!

—¡Pruébalo tú!

Excitados ya los dos, se dirigieron al espacio libre que había a los pies de la cama. Luego se abalanzaron el uno sobre el otro.

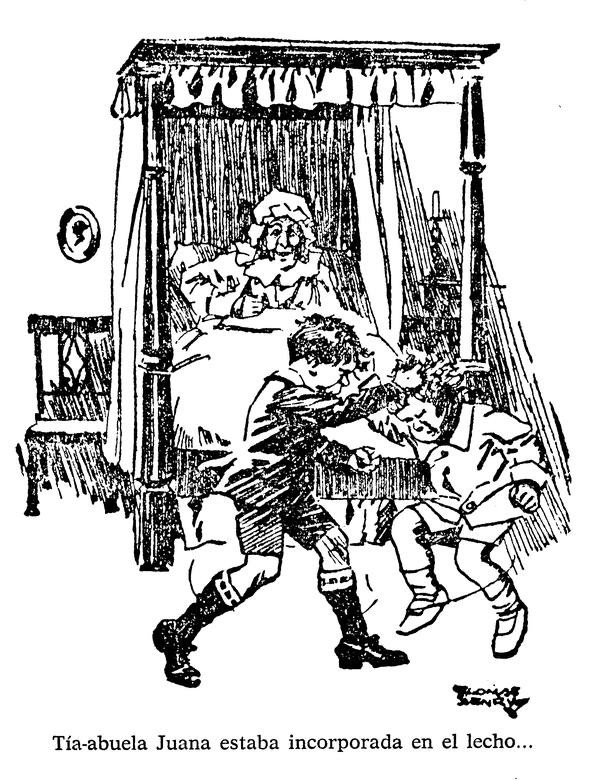

Lucharon con feroz satisfacción, tirándose de los pelos, golpeándose la cabeza, retorciéndose y rodando por el suelo. De pronto se dieron cuenta de que tenían un espectador. Tía-abuela Juana estaba incorporada en el lecho, coloreadas las mejillas y relucientes los ojos.

—¡Duro, Guillermo! —exclamó—. ¡Dale en la nariz! ¡Muy bien, Gordito! ¡Bien parado! ¡Anda, Guillermo! ¡Otro… otro! ¡Nada de morder, Gordito! ¡Duro…! ¡Ah!

Se oyeron pasos en la escalera.

—¡Aprisa! —dijo tía-abuela Juana.

Corrieron los niños a ocupar sus asientos, alisándose, al mismo tiempo, el cabello.

Entró la enfermera.

—Pero…, ¿qué… —empezó a decir; pero se interrumpió y dirigió una mirada a la tranquila habitación, agregando—. ¡Ah! ¡Debe de haber sido en la calle!

Tía-abuela Juana abrió los ojos.

—Me siento mucho mejor —dijo—; «muchísimo» mejor.

—Tiene usted mejor aspecto, indudablemente —respondió la enfermera—. Espero que los niños habrán sido buenos.

—¡Buenísimos! —exclamó tía-abuela Juana, guiñándole, disimuladamente, un ojo a Guillermo.

—¡Mírelos! —sonrió la enfermera—; los dos están congestionados de tanto contener el aliento para no despertarla. Más vale que se retiren ya.

De nuevo le guiñó la anciana un ojo a Guillermo. En la planta baja, tío Juan se hallaba de pie junto a la chimenea, tan sombrío como de costumbre.

—¿Cómo está? —preguntó, al verlos entrar.

—Yo creo que está mejorando un poco —contestó Guillermo.

* * *

—¿Qué dice usted que hizo esta mañana? —le preguntó tía-abuela Juana a la enfermera.

—Se levantó temprano —contestó la interpelada— y encontró un ratón en la ratonera. Lo metió en una caja de cartón y casi cubrió al animal con queso. Luego hizo agujeros en la tapa y se metió la caja en el bolsillo. Quería conservarlo. Pero el ratón pudo roer un agujero en la caja y se escapó a la hora del desayuno, haciendo que toda la mesa saliera de estampía. El animalito corrió por encima de Francisco, que dio un grito… y su padre por poco se desmaya. Guillermo estaba disgustadísimo. Dijo que había tenido la intención de domesticarlo.

—¿No fue ayer —preguntó tía-abuela Juana— cuando le dijo a Gordito que no se atrevía a andar por el borde del barril ése lleno de agua de lluvia y que Gordito, al quererle demostrar lo contrario, perdió el equilibrio y cayó dentro?

—Sí… y Gordito se enfureció y le mordió. Entonces se pusieron a pelear y rodaron los dos por el suelo, cayéndose dentro del estanque.

—Y el martes…

—El martes se trajo el espantapájaros del campo cercano al atardecer y lo colocó junto a la chimenea, donde generalmente se pone su tío. Estaba algo oscuro y no habían encendido las luces aún. Su tía entró y estuvo hablando la mar de tiempo con el espantapájaros antes de darse cuenta de su equivocación. Es algo corta de vista, ¿sabe?

—Oí una lucha terrible anoche —dijo tía-abuela Juana con avidez.

—¡Ah, sí! Su tío Juan bajó a eso de las once para coger un libro que había olvidado y Guillermo le oyó y creyó que se trataba de un ladrón. Le atacó por sorpresa. Rodaron los dos por la escalera. Luego Guillermo logró envolver a su tío en la alfombra del vestíbulo y meterle un par de guantes en la boca después de haberle roto los lentes… y antes de darse cuenta de quién era… ¡Es un muchacho singular!

Tía-abuela Juana estaba incorporada en la cama y animadísima.

—La verdad es que hace interesante la existencia. Me siento muchísimo mejor desde que está aquí. ¿Tendría usted la bondad de mandármelo si está aquí?

Por la escalera, la enfermera se encontró con tío Juan.

—¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí ese niño tan salvaje? —inquirió, furioso. Guillermo había logrado disipar el ambiente sombrío de la casa—. Me ha deshecho ya el sistema nervioso… No quiero ni pensar el efecto que habrá producido a la pobre enferma…

—Pues parece aumentar las fuerzas de «ella» —contestó la enfermera—. Acaba de decirme que le busque.

—Eso significa unos cuantos minutos de tranquilidad para el resto de la casa, por lo menos.

Guillermo entró en el cuarto de la enferma con expresión de hosquedad. Estaba hastiado de la vida. Ni siquiera había podido encontrar a su enemigo el Gordito. Éste se retiraba todas las tardes con su madre a descansar.

—Buenas tardes, Guillermo —dijo tía-abuela Juana—. ¿Estás pasándolo bien aquí?

—Pues verá… —contestó el niño, intentando quitarle algo el filo a la verdad mediante un poco de cortesía—. No me importaría nada volverme a casa ahora. Ya estoy harto.

Se sentó en la cama y su tono se hizo más confidencial.

—Llevamos aquí semanas y semanas…

—Cuatro días —le corrigió tía-abuela Juana.

—Bueno, pues cuatro días… y ya no queda nada que hacer… y se enfadan si hago ruido… y tengo una lagartija en casa, en una caja y estoy intentando hacerla aprender cosas… y se habrá olvidado de mí si tardo mucho más tiempo en volver. Ya empezaba a conocerme. Se lo conocí en los ojos. Y a lo mejor se olvidan de darle de comer y «todo»… Aquí no hay «nada» que hacer… y mamá no ha vuelto a estar bien desde que la mareó el mar… y yo no hago más que decirle que para qué esperar a estar bien para volver si el mar la va a poner mala otra vez; mejor es que vuelva mientras se encuentra mal y acabe de una vez, sin tener necesidad de ponerse bien y luego ponerse mala otra vez… y yo no hago más que preguntarle que «por qué» nos quedamos aquí, y nos quedamos aquí… y todo el mundo dice «¡Chitón!» cuando uno hace ruido, o canta, o cualquier otra cosa, y yo pregunto… ¿por qué?

Los labios hundidos de tía-abuela Juana temblaban de risa mal contenida. Le relucían los ojos.

—Y… ¿por qué os quedáis, y os quedáis, y os quedáis?

—Ella dice que porque no estás fuera de peligro, tía-abuela, y que tenemos que quedarnos hasta saber qué va a ser. Bueno (su tono se hizo más confidencial aún), lo que yo digo es que tú debes «saber» qué va a ser. ¿No nos lo puedes decir? Así, si vas a ponerte mejor, nos iremos; y si no…

—Sí, entonces, ¿qué?

—Entonces nos iremos también. No querrás que ande yo por aquí mientras te estés muriendo. Con toda seguridad haría ruido o algo y te molestaría… y esa lagartija a lo mejor se escapa si espero mucho más… igual que el ratón.

Tía-abuela Juana respiró, llena de regocijo.

—Eres demasiado fantástico para que seas verdad, Guillermo —dijo.

—¿No puedes decirme a mí qué va a ser? —le preguntó el niño, con zalamería.

—Sí —replicó tía-abuela Juana—; voy a ponerme mejor.

—¡Ay, caramba! —exclamó Guillermo, lleno de contento—. ¿Puedo irle a decir a mamá que haga las maletas?

* * *

—Ha doblado usted la esquina, por decirlo así —le dijo el médico a tía-abuela Juana una hora más tarde—; no tenemos por qué preocuparnos de usted ya. Todos esos parientes de usted pueden hacer las maletas y marcharse.

—Guillermo ha hecho la maleta ya —dijo la enfermera—. ¡Ese muchacho es un verdadero específico!

Tía-abuela Juana se echó a reír.

—Ya lo creo que es un específico —aseguró—; y de los mejores.