—¡SOLOMON KANE!

Las ramas de los grandes árboles se entrecruzaban formando poderosos arcos, a cientos de pies por encima de la tierra tapizada de musgo, creando entre los troncos gigantes un crepúsculo gótico. ¿Sería brujería? ¿Quién rompía el amenazador silencio de aquella tierra olvidada y pagana, llena de misterios tenebrosos, para pronunciar a gritos el nombre de un vagabundo extranjero?

Los fríos ojos de Kane escrutaron los árboles; una de sus nervudas manos de hierro agarró con fuerza un bastón labrado terminado en una punta aguda, mientras que la otra se mantenía cerca de los dos pistolones de chispa que llevaba al cinto.

No tardó en salir de entre las sombras una extraña figura. Kane abrió desmesuradamente los ojos. Se trataba de un hombre blanco, vestido de manera muy rara. Calzado con unas sandalias harto curiosas, su único atavío era un paño de seda a la cintura. Unos brazaletes y una pesada cadena alrededor del cuello, todo ello de oro, completaban lo bárbaro de su aspecto. Pero mientras que los demás adornos eran de factura extraña y poco familiar, los aros que adornaban sus orejas eran iguales que los que Kane había visto cientos de veces en los lóbulos de los marineros europeos.

El hombre estaba lleno de arañazos y moratones, como si hubiese corrido a toda prisa a través de la espesa jungla; pero en las extremidades y en el resto de su cuerpo podían verse unos cortes superficiales que no habían sido hechos por ninguna rama ni espina. En la mano derecha llevaba una especie de espada curva, siniestramente teñida de rojo.

—¡Solomon Kane, por los sabuesos aulladores del Infierno! —exclamó el hombre, acercándose al inglés, que se había quedado de piedra mientras le miraba fijamente—. ¡Que me pasen por debajo de la quilla del barco de Satanás si no me has asustado! ¡Pensaba que era el único hombre blanco en mil leguas a la redonda!

—Yo había pensado lo mismo —le replicó Kane—, pero no sé quién sois.

El otro rio groseramente.

—No me extraña —comentó—. Posiblemente yo tampoco me reconocería si me pusiesen un espejo delante. Bien, Solomon, mi sobrio degollador, han pasado muchos años desde que contemplé ese sombrío rostro tuyo, pero lo reconocería hasta en el Hades. Vamos, ¿has olvidado los buenos tiempos, cuando asaltábamos a los hidalgos[1] desde las Azores hasta el Darién, y viceversa? ¡Chafarotes y cañonazos! ¡Por los huesos de los santos, eso sí que era un oficio sangriento! ¡No te habrás olvidado de Jeremy Hawk!

El resplandor del recuerdo pasó por los ojos de Kane como una sombra sobre la superficie de un lago helado.

—Me acuerdo de ti, aunque no navegásemos en el mismo barco. Yo iba con sir Richard Grenville y tú con John Bellefonte.

—¡En efecto! —exclamó Hawk, y masculló un juramento—. ¡Daría la corona que he perdido por volver a vivir de nuevo aquellos días! Pero sir Richard yace en el fondo del mar, Bellefonte se encuentra en el Infierno y muchos de los valientes camaradas reman encadenados o alimentan a los peces con buena carne inglesa. Cuéntame, mi melancólico asesino, ¿todavía gobierna la buena reina Bess[2] sobre la vieja Inglaterra?

—Han pasado muchas lunas desde que dejé nuestras costas —contestó Kane—. ¿Cuando zarpé todavía se sentaba con fuerza en el trono de Inglaterra?

Habló poco, y Hawk le miró con curiosidad.

—Jamás te gustaron los Tudor, ¿eh, Solomon?

—Su hermana[3] persiguió a los míos como si fuesen bestias de presa —contestó, ásperamente, Kane—. Y ella engañó y traicionó a mis correligionarios… Pero no importa. ¿Qué haces aquí?

Kane había observado que Hawk volvía la cabeza de vez en cuando y que miraba fijamente el camino por donde había venido, en actitud de atenta espera, como si supiese que le perseguían.

—Es una larga historia —contestó—. Te la contaré brevemente… Sabrás que hubo más que palabras entre Bellefonte y algunos capitanes ingleses…

—Había oído decir que al final se convirtió en un vulgar pirata —dijo Kane, con cierta brusquedad.

Hawk esbozó una mueca siniestra.

—Sí, eso dicen. De cualquier forma, nos fuimos al Caribe y, ¡por los ojos de Satanás!, vivimos como reyes entre sus islas, apresando barcos cargados de plata y galeones llenos de tesoros. Después llegó un barco de guerra español y comenzó la cacería. Una bala de cañón envió a Bellefonte a visitar a su amo, el Diablo, y yo, como primer oficial, me convertí en el capitán. Había un bandido francés llamado La Ctiste que me disputaba el mando… así que lo colgué del palo mayor y pusimos vela al Sur. Finalmente, conseguimos burlar al barco de guerra y nos dirigimos hacia la Costa de los Esclavos para agenciarnos un cargamento de marfil negro. Pero nuestra suerte se había ido con Bellefonte. En medio de una espesa niebla chocamos contra un arrecife, y cuando se levantó nos encontramos rodeados por cien canoas de guerra, llenas de diablos desnudos y aulladores que caían sobre nosotros.

»Luchamos durante toda la mañana y, cuando conseguimos rechazarlos, descubrimos que estábamos cortos de pólvora, que la mitad de nuestros hombres había muerto y que nuestro barco estaba a punto de desprenderse del arrecife donde continuaba encallado y de arrastrarnos a las profundidades. Tal y como estaban las cosas, sólo podíamos hacer dos cosas: salir a mar abierto con las chalupas o alcanzar la costa. Pero sólo quedaba una chalupa intacta que no hubiera sufrido la metralla del barco español. Algunos de los miembros de la tripulación subieron a ella. La última vez que los vimos se dirigían hacia Poniente. Los demás llegamos a la playa después de improvisar unas almadías.

»¡Por los dioses del Hades! Era una locura… pero no podíamos hacer otra cosa. La jungla hervía de salvajes sedientos de sangre. Marchamos hacia el Norte, con intención de llegar a una especie de barracones frecuentados por los traficantes de esclavos, pero nos cortaron el paso y tuvimos que desviarnos forzosamente hacia el Sudeste. Combatimos durante todo el camino; nuestra banda se disipó como la bruma ante el sol. Lanzas, fieras salvajes y serpientes venenosas se cobraron un espantoso tributo. Al final, sólo yo me enfrentaba a la jungla que se había tragado a todos mis hombres. Burlé a los indígenas. Durante meses viajé solo y desarmado por esta tierra hostil. Por último, llegué hasta las orillas de un gran lago y vi las murallas y las torres de un reino insular alzarse frente a mí.

Hawk rio con ganas.

—¡Por los huesos de los santos! ¡Debe sonar como un cuento de sir John Mandeville[4]! En aquellas islas me encontré con gente muy rara… y una raza extraña e impía que la gobernaba. Jamás habían visto a un hombre blanco. Como en mi juventud había recorrido esos mundos con una banda de ladrones que disfrazaban sus verdaderas actividades con acrobacias y juegos de manos, conseguí engañar a aquella gente. Me vieron como un dios… todos excepto el viejo Agara, su sacerdote… a pesar de que ni siquiera él fuese capaz de explicarse el color de mi piel.

»Me honraron como a un dios, y el viejo Agara se ofreció, secretamente, a convertirme en sumo sacerdote. Yo acepté, y aprendí muchos de sus secretos. Al principio tuve miedo de aquel viejo buitre, porque era capaz de practicar una magia que hacía que mis trucos pareciesen juegos de niños… pero el pueblo se sentía fuertemente atraído por mí.

»El lago recibe el nombre de Nyayna; las islas que hay en él son las islas de Ra, y la principal se llama Basti. Los miembros de la clase dirigente son los Khabasti, y los esclavos, los Masutos.

»La vida de estos últimos es realmente muy dura. No tienen voluntad propia, sino que deben cumplir los deseos de sus crueles amos. La brutalidad con que son tratados sobrepasa la que los indios del Darién reciben de los españoles. He visto mujeres muertas a bastonazos y hombres crucificados por el menor motivo. El culto de los Khabasti es oscuro y sangriento y vino con ellos desde la tierra inmunda de donde proceden. Sobre el gran altar del Templo de la Luna, una víctima muere gritando una vez a la semana, sacrificada por el cuchillo del viejo Agara… siempre de los Masutos, ya sea un hombre en el vigor de su juventud o una virgen. Pero eso no es lo peor… porque, antes de que el cuchillo los libre de sus sufrimientos, las víctimas son mutiladas de tal manera que su sola mención resulta blasfema. La Santa Inquisición palidecería ante las torturas infligidas por los sacerdotes de Basti, pues su arte es tan diabólico que la víctima, sin lengua ni miembros, ciega y despellejada, aún vive hasta el momento en que el cuchillo la permite escapar de sus diabólicos torturadores.

Una mirada disimulada que Hawk echó a Kane le permitió ver que unos profundos fuegos volcánicos comenzaban a arder fríamente en sus extraños ojos. Su expresión se hizo más pensativa y sombría que nunca, mientras indicaba al bucanero que prosiguiese su relato.

—Ningún inglés habría podido contemplar las agonías cotidianas de aquellos desventurados sin sentir lástima. Por eso me convertí en su campeón en cuanto aprendí su lenguaje, y me puse de parte de los Masutos. Entonces, el viejo Agara quiso matarme, pero los esclavos se rebelaron y mataron al diablo que se sentaba en el trono. Acto seguido me pidieron que me quedara y que los gobernase. Así lo hice. Bajo mi guía, Basti prosperó y tanto los Masutos como los Khabasti vivieron felices. Pero el viejo Agara, refugiado en algún escondrijo secreto, seguía trabajando en la sombra. Conspiró contra mí y, finalmente, consiguió que algunos Masutos traicionasen a su liberador. ¡Pobres locos! Ayer salió de su escondite, y las calles de la antigua Basti se han vuelto rojas. Pero el viejo Agara se hizo fuerte gracias a su maligna magia, y muchos de mis partidarios fueron abatidos. Nos retiramos en barcas a una de las islas menores, donde nos atacaron nuevamente, y una vez más perdimos. Todos mis seguidores murieron o fueron hechos prisioneros… ¡Que Dios ayude a los que quedaron con vida! Yo fui el único que consiguió escapar. Desde entonces me han acechado como lobos. También ahora siguen mi pista. No descansarán hasta que me maten, aunque tengan que perseguirme a través del continente.

—Entonces no perdamos tiempo hablando —dijo Kane, pero Hawk se rio fríamente.

—No… en el momento en que te vi a través de los árboles pensé que por algún extraño capricho del destino encontraba a un hombre de mi propia raza. Entonces comprendí que nuevamente llevaría la diadema de oro, engaitada de gemas, que es la corona de Basti. ¡Que vengan… les daremos un buen recibimiento!

»Tampoco olvides, mi osado puritano, todo lo que hice antes careciendo de armas, con la simple fuerza de mi ingenio. Si hubiese tenido un arma de fuego, ahora sería el soberano de Basti. Nunca han oído el lenguaje de la pólvora. Tú tienes dos pistolas… con ellas podríamos ser reyes una docena de veces… pero me gustaría que tuvieses un mosquete.

Kane se encogió de hombros. No venía a cuento que hablase a Hawk de aquella diabólica batalla en el curso de la cual había destrozado el mosquete; incluso entonces se preguntaba si aquel episodio fantasmagórico no habría sido una visión producida por el delirio.

—Tengo las armas que preciso —dijo—, aunque mis reservas de pólvora y de balas sean limitadas.

—Tres disparos nos bastarán para sentarnos en el trono de Basti —comentó Hawk—. Qué, mi valeroso amigo del sombrero de ala ancha, ¿estás dispuesto a arriesgarte por un viejo camarada?

—Te ayudaré en todo lo que esté en mi mano —contestó, sombrío, Kane—. Pero no deseo tronos terrenales de orgullo y vanidad. Si podemos llevar la paz a una raza que sufre y castigar al malvado por su crueldad, me sentiré bien pagado.

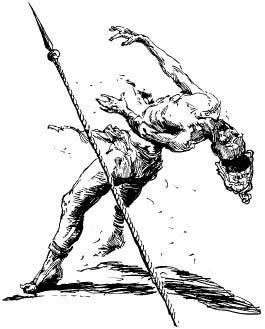

Aquellos dos ingleses hacían un extraño contraste mientras seguían parados bajo la penumbra del gran bosque tropical. Jeremy Hawk era igual de alto que Solomon Kane y, como él, delgado y poderoso… resortes de acero y ballenas. Pero mientras que el cabello de Solomon era oscuro, el de Jeremy Hawk era rubio. Su piel había tomado un tono bronceado debido al sol, y sus revueltos rizos amarillos le caían sobre la frente alta y estrecha. La mandíbula, enmascarada por una pelusa amarilla, era delgada y agresiva; la sutil hendidura de su boca era cruel. Sus ojos grises eran brillantes e inquietos, llenos de reflejos salvajes y de luces cambiantes. Su nariz era delgada y aquilina, y todo su rostro parecía el de un ave de presa. Permanecía ligeramente inclinado hacia delante con su habitual actitud de fiereza y de ansiedad, casi desnudo, empuñando la espada llena de sangre.

Frente a él se encontraba Solomon Kane, igual de alto y de poderoso, con sus botas gastadas, las ropas hechas jirones, su sombrero de ala baja y sin plumas, el cinturón con las pistolas, el estoque y el puñal, y la bolsa con la pólvora y las balas pendiendo de él. No había ningún parecido entre el rostro de halcón, salvaje e implacable, del bucanero y los rasgos sombríos del puritano, cuya palidez siniestra hacía que su rostro pareciera el de un cadáver. Sin embargo, en la agilidad de tigre del pirata y en la apariencia lobuna de Kane había una misma cualidad. Ambos eran viajeros y asesinos natos y sufrían la misma maldición, la de un impulso paranoide que les quemaba como un fuego inextinguible y que jamás les dejaba descansar.

—¡Dame una de tus pistolas —exclamó Hawk—, y la mitad de tu pólvora y de tus balas! No tardarán en caer sobre nosotros… ¡Por Judas, que no los esperaremos! ¡Vayamos a su encuentro! Déjame hacer a mí… un disparo y se postrarán para adorarnos. ¡Ven! Mientras tanto, cuéntame cómo viniste a parar aquí.

—He vagado durante muchas lunas —dijo Kane, casi a regañadientes—. No sé por qué estoy aquí… el hecho es que la jungla me llamó a través de incontables leguas de mar azul, y acudí. Sin duda, la misma Providencia que ha guiado mis pasos durante todos estos años me habrá conducido hasta aquí por algún propósito que mis débiles ojos aún no han descubierto.

—Llevas un extraño bastón —dijo Hawk, mientras avanzaban con pasos largos y flexibles a través de las enormes arcadas.

Los ojos de Kane miraron la vara que llevaba en la mano derecha. Era tan larga como una espada y tan dura como el hierro, afilada en uno de sus extremos. El otro había sido tallado con la forma de una cabeza de gato. A todo lo largo de la vara se veían unas extrañas líneas onduladas y unas curiosas incisiones.

—No pongo en duda que sea un instrumento de magia negra y de brujería —dijo, sombríamente, Kane—. Pero en el pasado ha prevalecido poderosamente contra los seres de la tiniebla, y es un arma excelente. Me fue entregado por una criatura extraña, un tal N’Longa, hechicero de la Costa de los Esclavos, a quien he visto realizar proezas impías y sin cuento. Pero bajo su piel salvaje y apergaminada late el corazón de un hombre íntegro, estoy seguro.

—¡Escucha! —Hawk se detuvo, envarándose de repente. Delante de ellos se oía el pataleo de muchos pies calzados con sandalias… tan débil como el viento entre las copas de los árboles. Kane y su compañero, que tenían el oído tan fino como el de un perro de caza, lo captaron y no tardaron en interpretarlo.

—Hay un claro más adelante —dijo Hawk, con una feroz mueca—. Los esperaremos allí…

Kane y el exrey de Basti se encontraban en terreno abierto, en uno de los extremos del claro, cuando un centenar de hombres irrumpieron por el otro lado, como una manada de lobos siguiendo un rastro reciente. Se detuvieron sorprendidos y enmudecieron al comprobar que el hombre que hasta entonces había estado huyendo de ellos para salvar su vida, les miraba tranquilamente con una sonrisa cruel y burlona… y que acababa de encontrar un silencioso compañero.

En cuanto a Kane, los miraba maravillado. La mitad de ellos eran negros robustos y rechonchos, con el amplio tórax y las piernas cortas de quien ha pasado gran parte de su vida en canoa. Iban desnudos y estaban armados con pesadas lanzas. Pero fueron los otros los que atrajeron la atención del inglés. Eran altos y bien formados, con rasgos regulares y cabello negro y liso, que evidenciaba una escasa presencia de sangre negroide. El color de su piel era moreno cobrizo, que iba desde un bronceado ligeramente tostado hasta un bronce oscuro. Sus rostros mostraban franqueza y no resultaban desagradables. Su único atavío eran unas sandalias y un paño de seda. Muchos llevaban en la cabeza una especie de yelmo de bronce y todos tenían en el brazo izquierdo una pequeña rodela de madera, reforzada con pieles curtidas y asegurada con clavos de cobre. En el derecho podían verse espadas curvas similares a la que empuñaba Hawk, mazas de madera pulimentada y hachas de combate ligeras. Algunos llevaban arcos pesados, de evidente poder, y aljabas con largas flechas barbadas.

Solomon Kane tuvo la fuerte convicción de que ya había visto hombres parecidos a aquellos, o, al menos, sus imágenes. Pero no recordaba dónde. Se detuvieron en medio del claro y miraron con recelo a los dos hombres blancos.

—Bueno —dijo Hawk, en tono de burla—, ya habéis encontrado a vuestro rey… ¿Acaso olvidasteis vuestros deberes para con él? ¡De rodillas, perros!

Un guerrero, joven y de magnífica presencia, que iba a la cabeza de los hombres, habló apasionadamente, y Kane se sorprendió al comprobar que conocía aquel lenguaje. Era muy afín a los numerosos dialectos bantúes, que había chapurreado a lo largo de sus viajes, aunque algunas de sus palabras le resultasen ininteligibles y le sonasen con un timbre de peculiar antigüedad.

—¡Asesino con las manos manchadas de sangre! —exclamó el joven, con sus mejillas morenas virando al rojo, por la cólera—. ¿Te atreves a burlarte de nosotros? No sé quién podrá ser el hombre que te acompaña, pero nuestras diferencias nada tienen que ver con él; a Agara sólo hemos de llevarle tu cabeza. Cogedlo…

Llevó el brazo hacia atrás para lanzar su jabalina. En ese instante, Hawk apuntó con calma e hizo fuego. La pistola de gran calibre sonó ensordecedora. En medio del humo del disparo, Kane vio al joven guerrero caer al suelo como un árbol talado. El efecto que tuvo sobre los demás fue el mismo que el que ya había observado entre los salvajes de muchas otras naciones. Las armas se deslizaron de sus manos inertes y ellos se quedaron helados, con la boca abierta como niños asustados. Algunos gritaron y cayeron de rodillas o de bruces.

Las distendidas miradas de todos los guerreros se veían atraídas magnéticamente por el cadáver silencioso. A tan poca distancia, la pesada bala había reventado el cráneo del joven, desparramando su cerebro. Mientras todos se quedaban inmóviles, como borregos, Hawk no aguardó a que los ánimos se enfriasen.

—¡Al suelo, perros! —dijo con un grito estridente, avanzando a grandes pasos y golpeando con su mano abierta a un guerrero, haciéndole caer de rodillas—. ¿Tendré que desatar los truenos de la muerte sobre vosotros, o me aceptaréis de nuevo como vuestro rey de pleno derecho?

Aturdidos y con la mente confusa, los guerreros fueron poniéndose de rodillas; algunos incluso se tumbaban boca abajo, entre lamentos. Hawk colocó el pie sobre el cuello del guerrero que tenía más cerca e hizo una salvaje mueca de triunfo a Kane.

—Levantaos —dijo, dando al guerrero un puntapié cargado de deprecio—. ¡Pero que nadie olvide que soy el rey! ¿Queréis volver a Basti y luchar por mí, o quedaros aquí y morir?

—Lucharemos por ti, amo —contestaron a coro. Hawk repitió su mueca.

—Reconquistar el trono es más sencillo de lo que había pensado —dijo—. Levantaos y dejad esa carroña donde ha caído. Soy vuestro rey, y este es Solomon Kane, mi camarada. Es un mago terrible… Aunque consiguieseis acabar conmigo —lo que sería difícil, ya que soy inmortal—, él os borraría de la existencia.

Al ver a los guerreros de ambos grupos étnicos formar según les ordenaba Hawk, Kane pensó que, en ciertas ocasiones, los hombres se comportan como borregos. Se colocaron en columna de a tres y dejaron en el centro a los ingleses.

—Así evitamos que nos claven una lanza por la espalda —dijo el bucanero a Kane—. Tienen miedo… ¿No ves la mirada asustada de sus ojos? Sin embargo, estate en guardia.

Después, dirigiéndose a un hombre que tenía toda la apariencia de un jefe, le ordenó que se situase entre él y Kane.

Título original:

«Hawk of Basti»

(Red Shadows, 1968)

Aquella noche, los dos ingleses se repartieron la guardia. Hubieran podido recorrer a buen paso las veinte millas que los separaban del lago, desde el lugar en que Hawk, acompañado ya de Kane, se había encontrado con los guerreros, y llegar a él al atardecer; pero el antiguo bucanero quería hacer su entrada triunfal en Basti a la luz del día. Pensaba que deslumbraría al pueblo si recobraba el trono en medio del estruendo de las armas de fuego. Por eso se detuvieron a pocas millas de las márgenes del lago Nyayna, cerca del lugar donde habían fondeado las barcas que persiguieron al monarca en desgracia.

El lago se encontraba en una inmensa depresión y era tan grande que desde el bosquecillo donde habían pernoctado se extendía ilimitado hacia Norte, Este y Sur. Si en él había varias islas, como afirmaba Hawk, Kane no había conseguido ver ninguna. Sólo el perfil de una tierra enorme, rodeada de agua, parecía surgir en mitad del lago al límite del horizonte. Debía tratarse de la isla principal, la isla de Basti, pues en mitad de la noche aparecía constelada de infinidad de luces que rivalizaban en fulgor con la rutilante brillantez estrellada del cielo africano. Los aéreos cazadores nocturnos no dormían, pensó Kane, mientras una cosa con alas rozaba su sombrero. A lo lejos sonó el rugido de un león: tampoco lo hacían los terrestres. Aquella era una tierra extraña y primitiva, capaz de acabar en un instante con un hombre; sin embargo, había momentos en que Kane se sentía extrañamente en ella como en casa. El ondeante mar de hierba de la sabana le resultaba tan familiar como aquel otro, de agua salada, que había acunado sus huesos en tantas ocasiones y durante tantos años.

Los guerreros dormían plácidamente. ¿Qué más les daba a ellos ser gobernados por Agara o por Hawk? Al parecer, Khabasti y Masutos seguían siendo enemigos irreductibles hasta en el sueño, pues yacían muy separados unos de otros. Sin embargo, algo los hermanaba: si hubiese llegado a apagarse el fuego alrededor del cual se habían tendido, sus ronquidos habrían bastado para espantar a cualquier depredador.

Kane observó a Jeremy Hawk, que se agitaba inquieto. Su sueño se hallaba surcado de pesadillas. El sudor perlaba su frente, mientras sus labios musitaban palabras sin sentido. El puritano no supo qué pensar. En su época de corsario a las órdenes de Drake había hecho pocos amigos, y era evidente que entre ellos no se encontraba aquel hombre. La historia que le había contado parecía demasiado fantástica para ser cierta y, sin embargo, debía serlo. No obstante… él tenía un concepto de la realeza muy diferente al de Hawk. La forma en que había matado a sangre fría al guerrero Khabasti, sin apenas dejarle hablar, había suscitado las sospechas de Kane. Por eso, cuando llegó el momento de despertarle para que cumpliera su parte de la guardia, el puritano le dejó dormir. Recordó algo que le había dicho el árabe Yussef el Hadji, cuando se refería a su bastón, pero no pudo recordarlo. Algo referente a los sacerdotes de una diosa… ¿No se llamaba también Basti?

Después de avivar el fuego con nuevas ramas y troncos, Kane fue a acurrucarse entre unos matojos desde los que podía contemplar al grupo de durmientes. Su duermevela duró hasta el amanecer. El más leve crujido de una ramita de árbol al ser pisada por pies o garras habría bastado para despertarle. Sin embargo, al levantarse y desentumecer sus músculos, le pareció recordar que el bastón ju-ju, que nunca abandonaba su cintura, había relucido en la oscuridad, como si su rostro felino se animase con una luz azulada y pulsante.

* * *

Cuando el sol comenzaba a ascender por el horizonte, después de que los guerreros se hubieran desayunado con raicillas y frutos silvestres y de que Kane compartiera con su compatriota sus magras reservas, se dirigieron al lugar donde se hallaban las barcas. Eran tres, de madera oscura y bastante largas. La proa y la popa se hallaban rematadas por un mascarón estilizado, pintado de purpurina, que adoptaba la forma de una flor de loto. Kane pidió a Hawk su pistola, la cargó y se la devolvió. El otro le miró con un asomo de sospecha, pues era evidente que el puritano no quería entregarle parte de la pólvora y las balas, pero no dijo nada. Después de que ambos se acomodaran en una de las barcas, con las armas dispuestas, los indígenas empuñaron los remos. Avanzaban hacia el centro del lago, flanqueados por las otras dos barcas que iban ligeramente adelantadas. A las dos horas de navegación comenzaron a distinguir mejor la isla adonde se dirigían y a cruzarse con pequeñas embarcaciones de pescadores, que saludaron a los guerreros sin que estos les contestasen. Cuando Kane calculó que habían recorrido unas veinte millas, las aguas parecieron cobrar vida y llenarse de plantas, cocodrilos, hipopótamos y de todo tipo de aves acuáticas que al volar se recortaron sobre los edificios de la isla.

Basti parecía muy extensa. Tenía la forma de una cabeza de gato que midiera cuarenta millas de oreja a oreja y treinta desde la frente hasta la barbilla. A medida que se acercaban, pudieron apreciar el aspecto vetusto de los edificios y templos de piedra rojiza que llenaban la capital. Sorteando todo tipo de embarcaciones que entraban y salían de numerosos canales, la flotilla se dirigió hacia un muelle que estaba vacío y atracó en él. Una centuria de soldados de la etnia Khabasti, descalzos pero armados con lorigas y grandes escudos dorados, acudió a la carrera, con las lanzas dispuestas. El oficial que estaba al mando, un hombre muy joven, exteriorizó su gozo al ver que las embarcaciones volvían con el fugitivo. Pero poco le duró su júbilo tras comprobar que sus tripulaciones no se comportaban con el hombre rubio como si fuese un asesino de la peor especie. El rostro del bucanero pareció darle la razón. Sonreía con la ferocidad de un ave de presa mientras sus supuestos captores, que ya habían desembarcado, se postraban ante él en el maderamen del muelle.

El otro hombre que estaba a su lado le resultó desconocido. El Khabasti lo estudió cuidadosamente con la mirada. Vestido con ropas demasiado oscuras para el calor africano, se mantenía impávido mientras contemplaba a los recién llegados. Había algo en él que infundía respeto. Y en su mano derecha empuñaba una vara de madera extrañamente trabajada, terminada en una cabeza de…

El oficial avanzó unos pasos para ver mejor y se quedó atónito. ¡En el bastón que llevaba aquel extranjero había sido esculpida la cabeza de la diosa! Le asaltó una oleada de temor reverencial. ¿Iría a cumplirse por fin la antigua profecía? Se volvió hacia sus soldados y les impartió unas breves órdenes.

Kane no tardó en observar las extrañas reacciones de aquel hombre. Acostumbrado como estaba a una vida llena de peligros, el conocer rápidamente a la gente, para saber si eran amigos o enemigos, se había convertido para él en un sexto sentido.

—¡De rodillas, chacal!

Era la voz de Hawk que increpaba al oficial, mientras este seguía anonadado por algo que Kane no conseguía comprender. El antiguo bucanero levantó su pistola y apuntó cuidadosamente.

¡Boumm! El manotazo del puritano le hizo errar el blanco. La bala cayó entre el montón de objetos de cerámica de un alfarero que había instalado su puesto en los muelles y rompió buena parte de sus existencias.

—¡Ya basta de muertes, Hawk! —dijo Kane. Y en su voz podía percibirse un asomo de amenaza.

El bucanero le miró furioso, como si fuese a golpearle con la pistola descargada. En su mirada ardieron todos los fuegos del Infierno, y Kane supo que jamás habría de darle la espalda. Pero Hawk se contuvo, limitándose a decir:

—No será con palabras suaves y modales de caballero como consiga recuperar mi trono, maldito entrometido. ¿Dónde te crees que estás, en una corte de Europa? ¡Maldita sea! Esto es África, y aquí en cuanto uno deja de luchar es hombre muerto —pero sus ojos seguían mintiendo.

Kane se disponía a contestarle adecuadamente, cansado ya de los malos modos de su compatriota, cuando comprobó que la compañía de soldados que había ido a su encuentro, incluido su oficial, parecía haber perdido su hostilidad y se prosternaba a sus pies. Los suyos, no los de su supuesto rey. Aquello le pareció excesivo. No podía permitir que siguieran pensando que era un dios, ni, mucho menos, que le idolatrasen.

—Levantaos y escuchad lo que el hombre a quien perseguíais haya de deciros. Pero nada temáis de él, ni de mí, si os comportáis con justicia y equidad —acabó por decir, presa de uno de esos accesos de puritanismo que le agitaban de vez en cuando.

—Tenemos órdenes de llevarle a presencia del sumo sacerdote Agara —dijo el oficial.

—¿No ves que he vuelto? ¡Saluda a tu rey! —exclamó Hawk—. ¡Obedece!

El sexto sentido de Kane volvió a avisarle. Sabía que siempre que utilizase la suficiente astucia, el hombre blanco acababa imponiéndose a los salvajes. Pero también que, si se daba la injusticia, ni toda la fuerza del mundo podría conseguir que los domeñase. Aquel oficial era honrado. A pesar del susto que aún padecía por el estruendo del disparo, no estaba dispuesto a doblegarse ante Hawk. Luego este era un impostor.

La mejor forma de desenmascararlo, se dijo, sería seguirle la corriente.

—¡Eh, tú! —exclamó, dirigiéndose al Khabasti en un esfuerzo por olvidar su natural cortés—. ¿Es que no has oído? Lleva a tu rey al palacio. ¿O es que quieres que te fulmine con el trueno sin rayo?

—¡Ah, viejo amigo! ¡Así se habla! —dijo alborozado el corsario—. Por un momento creía que te ablandabas, pero veo que sigues siendo tan duro como siempre. ¡Ah, pásame las balas y la pólvora para que pueda cargar el arma, hermano Kane!

—Todo a su tiempo. Creo que no me has contado toda la verdad —comentó el puritano, mirándole con frialdad, mientras descansaba su mano involuntariamente sobre la empuñadura de su estoque.

—¡Ssssí! Te lo he contado todo. Los sacrificios, el rey al que maté porque torturaba a esa pobre gente, lo de Agara… y que tuve que huir. ¿No te parece justo que reclame mi reino? ¿No crees que tengo derecho a un poco de oro en mi vejez?

Las dudas de Kane se despejaron del todo. Hawk mentía. Rápidamente tomó una decisión. Si allí había una injusticia, él la repararía.

—¡Oh, claro que sí! Siempre que lo compartas con un viejo compañero de armas. ¿No te parece? —dijo entonces Kane, y su rostro se llenó de arrugas maliciosas.

—¡Sí! ¡Claro! ¡Ah, Solomon, sabía que lo comprenderías!

Y Kane se vio en la obligación de reír animadamente las gracias de aquel canalla para desenmascarar sus planes. Después, volviéndose hacia el oficial, que no comprendía la conversación que aquellos hombres blancos mantenían en su extraña lengua, le preguntó cómo se llamaba.

—Sesostris, señor.

—Bien, Sesostris —dijo Kane—. Ahora mismo vas a ordenar a tus hombres y a los que venían con nosotros que nos escolten a través de la ciudad hasta palacio. Una vez en él, anunciarás que el rey ha vuelto para reclamar su trono acompañado por el poderoso hechicero que soy yo. Nuestras mazas hablan con humo y trueno, como has podido comprobar. Pero eso sólo es una muestra de nuestros poderes. Tú te quedarás conmigo y probarás mi comida. Designa a un hombre de confianza para que haga lo mismo con su majestad. ¿Has comprendido bien mis instrucciones?

El Khabasti asintió con la cabeza y fue a hablar con sus hombres, que se situaron a sus flancos. Un grupo de seis infantes les cubrió la espalda y el frente, lo mismo que la otra vez, y escoltados de tal suerte hicieron su entrada en la capital.

Era la época de la celebración de la diosa Basti, y la ciudad estaba llena de gente que había llegado de la propia isla y de las vecinas, a las que también llamaban los Cachorrillos, según iba contando su guía Sesostris. Los hombres tocaban la flauta y las mujeres agitaban el sistro. Todo era tumulto festivo y algarabía. Gran número de gente ebria cubría los suelos de la ciudad, y eso que el sol aún no se encontraba en lo más alto. Con tanto estruendo, nadie parecía prestarles atención, lo que contrarió a Hawk. Sin lugar a dudas, había elegido un mal día para su regreso.

Las casas del barrio portuario eran de adobe. Había algunas de piedra, posiblemente edificios administrativos. Se veía gente de los dos grupos étnicos, aunque los Masutos eran mayoría. A medida que se adentraban en la ciudad, las casas iban siendo generalmente de piedra. Kane comenzó a contemplar con más frecuencia rostros exclusivamente Khabasti. En aquel momento se dio cuenta de un hecho extraño, al que no había dado importancia. Y posiblemente no la tuviese: la isla, o al menos la ciudad, estaba llena de gatos domésticos, de todo tamaño y pelaje, que campaban por sus respetos a lo largo y ancho de sus calles, llenándolas con sus maullidos. Kane sonrió para sus adentros. Sería cuestión de acostumbrarse, pues era como los grillos en verano, sólo que con felinos.

A aquella constatación fue a unirse otra, posiblemente relacionada con ella. Algunas de las columnas de los edificios de piedra eran cilíndricas, y a Kane le recordaban la forma de la palmera o del papiro. De nuevo tuvo la impresión de haberlas visto en algún sitio. Pero otras estaban rematadas por una cabeza estilizada de gato, tremendamente parecida a la que había sido esculpida en su bastón. Y recordó que la noche anterior le pareció ver, como en sueños, que aquella madera inanimada latía con vida propia. Se detuvo un instante para tocar su bastón. Le pareció cálido. Sesostris se dio cuenta de lo que hacía y le miró con aprensión, pero sin decir nada.

Cuando llevaban recorridas unas dos millas, entraron en una pendiente que les condujo a la parte superior de la ciudad. Todos los edificios presentaban gran profusión de columnas. Algunos de ellos estaban protegidos por una especie de portal, que a Kane le recordó la barbacana de un castillo. Al poco tiempo, penetraban en una avenida flanqueada por estatuas colosales surgidas de una pesadilla, pues representaban seres humanos con cabeza de animal. Kane distinguió el chacal, el carnero, el hipopótamo, e incluso el cocodrilo. Cuando se acabó aquella exhibición de formas fantásticas, que suscitó la admiración del puritano y cuya calidad artística no desmerecía de la que había contemplado en Europa o Asia, la comitiva llegó ante un edificio de dos plantas, con columnas en todas sus fachadas, ante el que se detuvieron. Sesostris los dejó un instante, para hablar con los guardias, y después penetraron en el edificio.

Jeremy Hawk se dirigió con su séquito al salón del trono, que se hallaba totalmente vacío, y dispuso que habilitasen en él un lecho y le trajesen la comida. Al poco tiempo, en la pared del trono quedó levantado un pabellón provisto de todo lo necesario, muy similar al de un jeque árabe. El bucanero ordenó algo a uno de los Khabasti y este partió al instante. Después de elegir a los diez hombres que le parecieron más impresionados por sus supuestos poderes capaces de desatar la muerte con fuego y trueno, despidió a los demás, que se fueron alborozados de no tener que soportar a tan terrible amo.

Mientras tanto, Kane había estado observando aquella sala. En el pavimento, entre el espacio libre que dejaba el bosque de columnas que parecían crecer del suelo, cuyas formas alternaban la del papiro con la de aquellos extraños dioses con cabeza de animal, pudo apreciar diversas escenas de hombres cazando y pescando entre juncos. El artesonado del techo se hallaba decorado con discos solares alados, que combinaban tonos rojo y oro. Una estatua colosal de la diosa con cabeza de gato que parecía ser la patrona de la ciudad, se levantaba detrás del trono, como si protegiese al monarca que se sentara en él. Por todas partes, esculpida en las paredes o en las columnas, Kane pudo ver una extraña escritura jeroglífica, realizada con enorme pulcritud.

¿Qué pueblo era aquel, capaz de haber realizado tan extraordinarias obras de arte, sin parangón con ningunas de las que él conocía? De nuevo le asaltó el extraño sentimiento de familiaridad que ya había sentido al ver por primera vez a los Khabasti. Pero a pesar de que rebuscó en su memoria, no dio con la solución al enigma.

La voz del bucanero le sacó de su ensimismamiento.

—Las leyendas de este pueblo afirman que llegaron del Norte, hace muchos años. También dicen que la diosa les enviará un extranjero, que será su rey y los guiará hasta el lugar del que salieron.

—¿Cómo sabes todo eso? —preguntó Kane.

—No olvides, hermano, que Agara me hizo sacerdote. Pero ignoraba esa verdad tan vieja de que el hábito no hace al monje —rio groseramente y prosiguió—. No sé si yo seré ese rey, pero lo que sí puedo asegurarte es que no pienso moverme de mi trono. Tú y yo podemos gobernarlos a todos y vivir en la abundancia. Poder, riquezas… y mujeres. ¿Eh, qué tal?

—Creo que lo pensaré, majestad —dijo Kane, reprimiendo el deseo que le asaltaba de arrojarse al cuello de aquel criminal y obligarle a confesar toda la verdad—. Si me dais venia, desearía ver mis aposentos.

—¡Ja! La tenéis, visir. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! —y dejando de hablar en inglés, añadió, dirigiéndose a los soldados que seguían formados—: ¡Eh! Una habitación para este poderoso brujo. Y también comida. ¡Deprisa!

Acompañado de Sesostris, Kane subió hasta el primer piso y entró en una habitación. Estaba amueblada sobriamente, con una cama de madera, en la que dejó sus armas, un armario y dos sillas. Cada uno de los lados de la cama adoptaba la forma de un animal diferente: el hipopótamo, el cocodrilo, el icneumónido y el cinocéfalo. En el armario de madera oscura aparecían esculpidos profusamente, a tamaño mayor que el natural, escarabajos con los élitros desplegados y arrastrando una bola de excrementos. Las sillas eran poco más que taburetes, pero sus patas se terminaban en garras de animales, de león posiblemente.

Las paredes y el techo estaban cubiertas de frescos. Kane supuso que debían de ser escenas mitológicas. La que más le gustó fue la de una mujer cubierta de estrellas, que arqueaba el cuerpo y se apoyaba en el suelo con manos y pies. También había otras, como la de un dios alanceando una serpiente desde una barca o un grupo de dioses pesando un corazón en una balanza, que habían sido ejecutadas con suma maestría. Los colores que predominaban en aquellas composiciones eran el azul turquesa y el granate. Después de contemplarlas un buen rato, lo que dio tiempo a que le trajeran un suculento asado, una fuente repleta de frutos exóticos y una botella llena de lo que parecía vino, junto con una cubertería de piedra, finamente trabajada, se sentó a comer. Como llevaba muchos días sin tomar alimentos frescos, las vituallas despertaron su apetito. Con un gesto de la mano, invitó al oficial a que tomase asiento y le acompañase. Pero Sesostris, muy impresionado por la invitación, permaneció de pie, sin romper su mutismo.

—Creo que tú y yo tenemos que hablar —dijo Kane, mirándole fijamente—. ¿No pensarás que la comida está envenenada y por eso no quieres comer, eh? —hizo una pausa, miró al otro, sonrió con mueca de lobo y prosiguió—. No, no lo creo. Bien, desearía conocer tu versión de esta historia. Siéntate y háblame de vuestros orígenes. ¿De dónde venís?

Bajo la atenta mirada del inglés, Sesostris comenzó a hablar.

* * *

—Antes quisiera darte las gracias, viajero desconocido, por haberme salvado la vida, cuando ese que dice ser nuestro rey, pero que sólo es un chacal sediento de sangre, agitó su vara del trueno. No temas que la comida esté envenenada, o al menos la tuya, porque ninguno de nosotros querría hacerte ningún mal, ¡oh, extranjero que llevas el bastón de la diosa!

Hizo una pausa, mientras Kane había dejado de comer, como si agradeciese silenciosamente aquellas palabras de afecto, y prosiguió.

—Cuentan los sacerdotes (yo no sé si será cierto) que, en el cuarto año del reinado del faraón Smendes[5] —Kane se sobresaltó al oír aquel término bíblico y, de repente, todo lo que había olvidado y había intentado recordar volvió a su memoria—, una expedición encargada de descubrir las fuentes del Gran Río, partió de Karnak y comenzó a remontarlo por tierra. Como se trataba de una tarea que llevaría años, los soldados se llevaron a sus familias. Y dado que aquellas tierras se hallaban infestadas de leones, la expedición se encomendó al cuidado de la diosa Bastí, la Señora del Este, forma amable de la diosa-leona Sekhmet. También viajaban con los soldados muchos sacerdotes que efectuarían las anotaciones pertinentes y el registro del descubrimiento. Pero a medida que fueron avanzando hacia el Sur, adentrándose en Kush, los ataques de los salvajes fueron arreciando. No tuvieron más remedio que dirigirse hacia su derecha, hacia el Oeste para entrar en terrenos montañosos, menos habitados que el llano y la cuenca. Varios años después de su partida, llegaron hasta un gran lago poblado de islas, que atrajeron su atención, ya que la mayor, sobre la que nos hallamos, tenía forma de cabeza de gato. Aquello les hizo pensar que aquella tierra estaba bendecida por la diosa, y que sería una grave ofensa pasar de largo. Pero aquellas islas no se encontraban deshabitadas, pues en ellas vivía un pueblo de Khusitas pacíficos, los Masutos. Después de varias escaramuzas, que sirvieron para tantear las respectivas fuerzas, les hicieron comprender que podrían vencerlos, pero que ninguno de ambos pueblos se repondría de la batalla, porque se exterminarían en la lucha. De ese modo, aquellos viajeros acabaron estableciéndose en las islas, coexistiendo con los Masutos, aunque sin mezclarse con ellos, excepto en el ejército, que es común a ambos pueblos.

—Entonces, ¿no son vuestros esclavos?

—¿Esclavos? ¿Quién te ha dicho eso? —Sesostris estaba extrañado.

Kane le contó la historia que le refiriera Hawk acerca de su fuga.

—Todo lo que me cuentas es mentira —repuso el Khabasti, airado—. Ese hombre te ha engañado. Posiblemente quería tu bastón. Ahora vas a escuchar la verdad.

»Cuando Halcón, el hombre que dice ser nuestro rey, llegó medio muerto a esta isla, el sumo sacerdote Agara se lo llevó al templo. Afirmaba que, en sueños, la diosa había revelado a uno de sus antecesores que enviaría a un extranjero con sus atributos para ayudarnos a volver a nuestra antigua patria. Jamás habíamos visto a un hombre de piel tan blanca como la suya, excepto en las pinturas que mostraban a los libios y a los invasores llegados de las Islas del Gran Verde en tiempos de nuestros antepasados. Una vez en el templo, Agara intentó enseñarle su ciencia y nuestro idioma, lo poco que quedaba de él tras tantos años viviendo con los Masutos. Incluso llegó a prometerle a su hija Senet si nos ayudaba.

»Pero Agara no obedecía los dictados de su corazón, ni cumplía los designios de la diosa Basti, porque nada había en el recién llegado que pudiese relacionarse con los atributos de la Gata —mientras hablaba miró supersticiosamente el bastón ju-ju que reposaba sobre la cama—. Más bien, al comportarse de aquella forma sólo aspiraba a situar a uno de sus hombres de confianza cerca de nuestro rey, el faraón Erihor, para recuperar el poder que los sacerdotes habían perdido en los últimos años. Senet comprendió en seguida que Halcón acabaría librándose del faraón, y así se lo dijo a su padre. Pero este no quiso creerla. En efecto, Halcón no se contentó con ser el hombre de confianza de Erihor, sino que acabó matándolo. Agara, llorando amargamente el ansia de poder que le había hecho fiarse de aquel chacal y ser cómplice de su pecado, tuvo que huir. Su hija le acompañó. Mientras tanto, Halcón se había aliado en secreto con algunos cabecillas de los Masutos que aún practicaban en secreto el culto a la diosa Luna. Ellos, y nadie más, aterrorizaron a la población con sus espantosos sacrificios, hasta que tuvo lugar una revuelta, promovida por los sacerdotes de Basti, que puso en fuga a los criminales. Casi todos los sicarios de Halcón murieron. Al parecer, consiguió mantenerse con vida hasta que le encontraron.

Kane se quedó pensativo unos instantes. Aquella historia era demasiado fantástica para ser cierta, aunque explicaba los recuerdos imprecisos que le asaltaron al ver por primera vez a los Khabasti. Ya había visto hombres como aquellos esculpidos en las ruinas de la poderosa Alejandría, en cierta ocasión en que huía disfrazado de árabe. No le parecía nada imposible encontrarse en el corazón de África con unos descendientes de los antiguos egipcios. De hecho, desde que escuchara la llamada que le obligaba a adentrarse cada vez más en el continente, las reliquias del pasado salían una y otra vez a su encuentro.

Entonces hizo una pregunta cuya contestación ya sabía.

—Esa diosa Basti vuestra, ¿cómo es?

—Es una diosa con cabeza de gato, como la de ese bastón que llevas. De ella hemos tomado su nombre. Somos los Khabasti, el Alma de la diosa Basti.

—Si es cierto todo lo que me has contado, y podría serlo porque el hombre que me acompaña, a quien tú llamas Halcón, terminó siendo un criminal en su tierra, ¿por qué no nos atacasteis nada más verle, como tus compañeros cuando nos descubrieron en medio de la jungla? —preguntó Kane, extrañado por aquel acto de súbita sumisión.

—La explicación es muy sencilla —Sesostris esbozó una sonrisa—. Quizá los que os atacaron en la jungla sólo se fijaron en él. No sabría decirte. En lo que a nosotros se refiere, lo único que sé es que, nada más verte, reparé en el bastón de la diosa que llevabas al cinto. Entonces recordé la profecía e impedí a mis hombres cualquier acto de hostilidad. Más aún, les ordené que ejecutasen mis órdenes —hizo una pausa mientras miraba fijamente a los ojos de Kane, de un color que nunca había visto en los de ningún ser humano, y supo que quien los llevaba era un hombre de honor—. No podíamos correr el riesgo de acabar con aquel que nos llevará de vuelta a nuestra casa.

—Vuestra casa… —dijo tristemente Kane—. Es un nido de hienas y chacales. Fue decayendo poco a poco y acabó su existencia pasando de mano en mano, como una cortesana. Ahora lo gobierna una tribu de… —hizo una pausa para encontrar una palabra que, aunque incorrecta, fuese más asequible al egipcio que la de «turcos»— beduinos.

Su interlocutor acogió sus palabras con claras muestras de desesperanza. Para el espíritu conservador de los egipcios, los veinticinco siglos transcurridos desde su exilio, sólo unos pocos más que los que ellos habían vivido desde el resurgir del período dinástico, no tenían importancia. Siempre habían dado por sentado que en el País de la Tierra Negra y de la Tierra Roja aún gobernaban Isis, Osiris, Horus, Anubis y los demás dioses de sus antepasados. Y de repente, un extranjero le decía que llevaban siglos olvidados. Una idea cruzó por su mente.

—Ven, extranjero —dijo—. Quiero que veas a alguien.

Y al comprobar que el inglés estaba indeciso, añadió:

—No me sentiré ofendido si tomas tus armas.

* * *

Salieron del palacio y recorrieron en silencio la parte alta de la ciudad. Kane llevaba el cinturón con la espada, sujetando con él la pistola que le quedaba y el bastón de cabeza de gato. Sus pesados ropajes contrastaban con los de los Khabasti con quienes se cruzaban, que se quedaban mirándole. Otros, sin embargo, parecían inmersos en esa especie de furor báquico que observara al llegar a la ciudad, pues canturreaban estentóreamente, totalmente ebrios, o hacían sonar sus flautas. En mitad de calles y plazas, algunas parejas se entregaban a los placeres de la carne sin ninguna inhibición, pues era el tiempo de la diosa, y la procreación formaba parte de sus atribuciones. Dejando atrás la barahúnda de eructos, cantinelas y jadeos, llegaron a una península en medio de un pequeño lago, unida a la tierra firme de la isla por un estrecho istmo, que cruzaron. A lo lejos parecía cubierta de árboles altísimos, pero, cuando accedieron a ella, comprobaron que estos rodeaban un templo de algo menos de ciento ochenta yardas de longitud. Después de franquear lo que a Kane le pareció una especie de barbacana —los pilares del templo—, un patio que ocupaba más de un tercio de la longitud total del edificio, en cuyas paredes se alineaba una multitud de sarcófagos de apariencia extraña, una antecámara y una sala llena de columnas, el inglés y su guía llegaron al santuario.

La estancia estaba sostenida por columnas de planta rectangular y presentaba en su interior una habitación más pequeña. En la pared del fondo se levantaba una estatua a tamaño natural de la diosa, que tenía entre las manos una corona circular engastada de joyas y rematada por varias serpientes aladas. Pero, además de ella, Kane vio dos figuras. El hombre tenía afeitada la cabeza, lo que le daba una apariencia severa, y se vestía con una túnica blanca de lino, que cubría con una piel de leopardo. La mujer, más joven que él, llevaba un vestido plisado y transparente de lino blanco que le llegaba a los tobillos, sujeto al talle por un cordón rojo. Un collar de oro, con flores de loto y cabezas de gato, y una peluca negra, de cabellos muy finos, completaban su atavío. Sus ojos, pintados de negro, resaltaban muchísimo sobre un rostro de piel muy blanca, realzado por la más coralina de las bocas. El inglés se confesó que jamás había contemplado mujer tan bella como aquella.

Tal y como explicó Sesostris, aquellos eran Agara y su hija Senet, únicos sacerdotes del templo de Basti, ya que Hawk, durante su breve reinado, había dado muerte a los demás.

Cuando Kane les entregó su bastón, a instancias de Agara, padre e hija estudiaron sus inscripciones durante algún tiempo, con un silencio reverencial.

—En uno de nuestros mitos —dijo Senet—, se habla de un bastón como este, que ya era antiguo cuando nuestros dioses comenzaban a asentarse en el curso del Gran Río. Basti lo ganó después de luchar contra el dios del inframundo con el que se había empeñado en combate, y, tras expulsar a la abominación que lo habitaba, instiló en él parte de su esencia. El sacerdote a quien fue confiado cambió la espantosa silueta que tenía en un principio por la más familiar de nuestra diosa. Pero cuando los invasores del Este[6] nos sojuzgaron, se llevaron consigo este bastón.

—Siempre creímos que se trataba de un mito. Ahora doy gracias a los dioses por permitirme verlo con estos ojos antes de morir —añadió el sacerdote, emocionado, mientras se lo devolvía.

—Es el regalo de un hechicero —explicó Kane—, de mi hermano de sangre N’Longa. En el pasado he tenido ocasión de conocer sus extraños poderes, aunque nada sabía a ciencia cierta de su procedencia. Ahora comprendo las palabras de un estudioso que me habló de él y de los sacerdotes de la diosa a la que representa. Se llamaba Yussef el Hadji y dijo que era muy antiguo.

—Ya ves que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos —comentó la joven sacerdotisa—. Dinos, extranjero, ¿cómo llegaste a nuestra tierra?

—Siguiendo un extraño impulso que me llevaba cada vez más hacia el Este, y que me llamó a través de muchas millas de mar salado.

—Era el bastón que te traía hacia nosotros, para que se cumpliera la profecía.

—Puede ser, pero no creo que la profecía pueda realizarse. Unos pocos tendrían alguna posibilidad de regresar con vida a la tierra de vuestros antepasados, que ahora se halla invadida por gente hostil. Pero si el viaje debe realizarlo todo vuestro pueblo… entonces puedo aseguraros que no conseguiréis llegar ninguno.

—¿Es cierto eso que dices, que nuestro país, tal y como lo conocieron nuestros antepasados, ya no existe y que se halla ocupado por extranjeros? —preguntó Agara.

—Lo es, por desgracia.

—Entonces, ¿nadie conoce hoy nuestras tradiciones ni las practica? —la voz de la joven estaba cargada de angustia.

Kane reflexionó un instante.

—Aún existen descendientes de los antiguos pobladores que recuerdan algunas de vuestras creencias. Se llaman a sí mismos Coptos y llaman a vuestro país Kimi, La Tierra Negra.

—Ka-Ptab, Het-Ka-Ptah[7] —dijo Senet, mientras traducía aquellas palabras a la antigua lengua egipcia, y añadió—: Kmt[8].

—Entonces la antigua tierra no está muerta —comentó su padre. Miró fijamente al inglés, y por el color de sus ropas y la palidez de su rostro comprendió que aquel hombre ignoraba lo que era la felicidad—. ¿Por qué estás aquí, con nosotros, y no con ese chacal bárbaro que acabó con nuestro faraón y nuestros sacerdote?

—Porque sólo sirvo a la justicia, y lo demás no tiene importancia. Ni honores, ni privilegios, ni descanso.

—¿Ni familia? —preguntó Senet.

—Ni familia —contestó él.

—¿Cómo te llamas, hombre que llevas en tus ropas la oscuridad de nuestra tierra y el dolor de Osiris en su tumba? —volvió a preguntar la joven sacerdotisa.

—Solomon Kane.

En ese momento, le pareció oír un ruido apagado de pasos a la entrada. Se volvió, impuso silencio con la mano y caminó unos pocos pasos, pero no vio nada ni a nadie.

—Me pareció oír algo —explicó, azorado.

—En el templo de la diosa estamos a salvo. Ningún criminal se atrevería a entrar —dijo Agara.

De nuevo, el ruido de pasos volvió a insinuarse. Una oscura silueta llegó corriendo y arqueó su cuerpo contra las botas del puritano. Era un gatito.

Kane sonrió y lo cogió en brazos, pues su corazón, hosco ante los hombres, siempre se alegraba con la presencia de animales. El felino comenzó a juguetear con él, emitió un maullido de placer y sus garras se aferraron al bastón, que comenzó a lamer. Todos se echaron a reír.

En aquel momento, un sonido diferente al de los mullidos pasos de un felino se insinuó en la entrada del santuario.

—¡Qué reunión familiar tan entrañable! No esperaba esto de ti, hermano Kane —dijo una voz en inglés, y el perfil de depredador de Jeremy Hawk se recortó en la puerta de la estancia. Se había puesto un ropaje similar al del sacerdote, pero seguía sin participar de su esencia. Además, la pistola que esgrimía en su mano derecha no dejaba dudas acerca de sus intenciones.

Kane entrechocó los dientes para reprimir una blasfemia, pues aquel templo, aunque de una religión pagana, también era santo.

El bucanero movió la mano que empuñaba la pistola, como si jugase con ella.

—Está cargada. Dejaste encima de la cama la pólvora y las balas. Como verás, aproveché la ocasión. ¡Qué lástima, habrías hecho un excelente visir!

—¡No te saldrás con la tuya, canalla! —exclamó Kane—. Trae dos cuchillos y arreglemos esto como hombre.

Hawk le ignoró y siguió avanzando hasta llegar a la estatua de la diosa. Sin dejar de apuntar a Kane, tomó la corona de sus manos y ciñó con ella su frente.

—No, no. Sé muy bien que no conseguiría vencerte —se adelantó unos pasos con la pistola por delante y cogió a la joven de una muñeca—. En estos momentos, mis partidarios, esos pocos Masutos que compartieron el poder conmigo, deben estar dirigiéndose al palacio. Dentro de poco impondremos nuestra ley… aunque para ello tengamos que exterminar a media población. Pero no creo que esta preciosidad se vaya contigo a los Infiernos, porque la reservo para que alegre mis noches. Después… cuando me haya cansado de ella, se la daré a mis hombres —lanzó una carcajada—. Seguro que nunca habrán probado una sacerdotisa de Basti… ¡Maldita gata!

La joven acababa de arañarle. No había comprendido nada de lo que hablaban, ni nada sabía del poder de las pistolas. Pero conocía demasiado bien la fama de aquel canalla que había hecho lo posible para conseguir sus favores antes de ser rey y que, después, despechado, había intentado encontrarla por todos los medios a su alcance.

Hawk le propinó una sonora bofetada que la arrojó al suelo. La corona cayó de su cabeza y llegó rodando a los pies de la diosa. Kane tensionó los músculos, preparándose para lanzarse de un salto sobre su compatriota.

En más de una ocasión, Solomon se había librado de una muerte segura gracias a su proverbial rapidez de reflejos. Pero aquella agilidad que poseía no era nada comparada con la que demostraron los cientos de gatos que comenzaron a llover sobre el bucanero, cayendo del artesonado del techo. En unos instantes desgarraron su cuerpo hasta convertirlo en un guiñapo ensangrentado. Después, con la misma rapidez con que habían aparecido, se marcharon. Pero lo más espeluznante de aquella escena no fueron los desaforados gritos del criminal que recibía su justo castigo, ni la marea de sangre y de vísceras que recorrió su cuerpo, sino el completo silencio en que aquellos animales llevaron a cabo su labor. Con la metódica frialdad de un verdugo aplicando la pena de muerte.

Cuando todo hubo acabado, Kane comprobó que ya no tenía el bastón. Había desaparecido.

—Eso quiere decir que ya no lo necesitarás y que la diosa se lo ha llevado. Quizá se lo entregue a otro viajero, obligándole como a ti a recorrer un continente o a ayudar a algunos de sus hijos —dijo Agara.

—No lo sé —comentó Kane—. De repente me siento fuera de lugar. No estoy acostumbrado a que los dioses, o los demonios, hagan mi trabajo.

—Realmente, no está acabado. Aún debemos volver a nuestra tierra. ¿Vendrás con nosotros, Solomon? —preguntó Senet, mirándole a los ojos.

En ese momento, el rostro de la estatua de la diosa se iluminó. De nuevo, tenía entre sus manos la corona. Y Kane hubiera jurado que le decía con voz acariciante:

«Ve con ellos, mortal. Ya tendrás tiempo de vagar por la faz de la tierra como ese Caín[9] cuyo nombre llevas, intentando reparar el daño que antaño cometiste… ¿Por qué? Hasta yo lo ignoro. Hay cosas más poderosas que los dioses. Adiós, mortal».

Kane miró a los presentes para ver si ellos habían visto u oído algo. Pero sólo contempló el rostro severo de Agara, los pocos años de Sesostris y la espléndida belleza de Senet. Y fue mirando a esta última que dijo:

—¿A vuestra Kimi? Contad con ello —y su mirada se perdió en los ojos de la joven.

* * *

Los tres Khabasti y el inglés salieron del santuario de la diosa y se unieron a los festivos habitantes de la isla, que redoblaron su alegría al celebrar conjuntamente el festival de Basti y la muerte de un impostor.

En el templo, como muda ofrenda al poder de la diosa, quedaron para siempre los huesos de Jeremy Hawk, un bucanero impío que había soñado con llegar a ser Hawk de Basti.

* * *

J. RAMSEY CAMPBELL: Kane y Hawk se dirigen al lago y se embarcan en unas piraguas, llegando a Basti acompañados por su escolta. Con sus armas de fuego se imponen a Agara, quien intenta vencerlos más adelante, en el transcurso de un festín. Tiene lugar un duelo mágico entre Hawk y Agara, en que vence el inglés, ayudado por el bastón. Tras acabar con el sacerdote, Hawk desea la sumisión de todos, incluido Kane. Entonces interviene N’Longa, quien se manifiesta por mediación del bastón y entra en el cuerpo de Hawk, cuya alma parte a la región de las sombras hasta que haya aprendido a mandar.

(1 / 1,7)

G. ZUDDAS: Kane y Hawk, antes de llegar a una de las islas del lago, acompañados por su séquito, tienen que luchar contra los partidarios de Agara. Hawk es hecho prisionero. Cuando está a punto de ser sacrificado en el interior de un templo, Kane logra salvarle gracias a la ayuda de Hatasú, hermana del monarca a quien matara Hawk, que está enamorada de este último. Agara muere y Hawk se queda, posiblemente para gobernar Basti al lado de Hatasú.

(1 / 1,2)