SOLOMON KANE MIRÓ SOMBRÍAMENTE a la mujer indígena que yacía muerta a sus pies. Era poco más que una niña, pero sus enflaquecidos miembros y sus ojos desencajados mostraban que había sufrido mucho antes de que la muerte le trajese su piadoso consuelo. Kane notó las señales que las cadenas habían dejado en sus miembros, las profundas cicatrices de su espalda, la marca del yugo en su cuello. Sus fríos ojos se hicieron extrañamente profundos, mostrando destellos helados y reflejos como de nubes que pasaran sobre profundas capas de hielo.

—Han llegado incluso hasta esta tierra solitaria —murmuró—. No había supuesto…

Levantó la cabeza y miró hacia el Este. Unos puntos negros se recortaban contra el azul, volando en círculos.

—Los milanos siguen su camino —prosiguió el inglés, irguiéndose en toda su estatura—. La destrucción los precede y la muerte los sigue. ¡Ay de vosotros, hijos de la iniquidad, pues la cólera de Dios se alza sobre vuestras cabezas, y el arco de la venganza es fuerte! Sois de estómago fuerte y decididos y el pueblo grita bajo vuestros pies, pero la venganza llega en la negrura de la noche y en el enrojecerse de la aurora.

Se apretó el cinturón que soportaba sus pesadas pistolas y el delgado puñal, tocó instintivamente el largo estoque que golpeaba su cadera y se encaminó hacia el Este, con paso rápido y furtivo. Una furia cruel ardía en sus ojos profundos, como fuegos volcánicos bajo muchas leguas de hielo, y la mano que aferraba la larga vara de cabeza de gato se endureció como el hierro.

Después de algunas horas de marcha incesante, se acercó lo suficiente a la columna de esclavos, que se abría camino con dificultad a lo largo de la jungla, para oír lo que se decía. Los gritos de dolor de los esclavos, las imprecaciones y maldiciones de los negreros y el restallar de los látigos, llegaban con claridad a sus oídos. Una hora más tarde avanzaba paralelamente a ella, de forma que, moviéndose entre la jungla y sin perder su posición respeto a la trayectoria seguida por los traficantes de esclavos, pudo espiarlos sin peligro. Kane había luchado con los indios del Darién, aprendiendo mucho de su arte de moverse entre la vegetación.

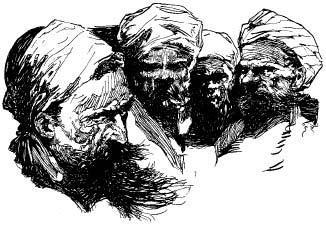

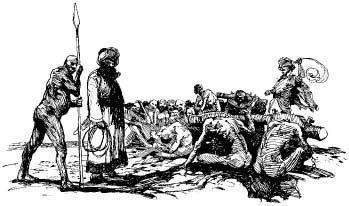

Más de cien indígenas, todos ellos hombres y mujeres jóvenes, marchaban titubeantes a lo largo del sendero, completamente desnudos y unidos unos a otros por unos crueles yugos de madera. Aquellos yugos, bastos y pesados, les aprisionaban el cuello y los hacían marchar en parejas. A su vez, los yugos estaban unidos entre sí por una larga cadena. Los esclavistas eran quince árabes y cerca de setenta guerreros negros, cuyas armas y lo vistoso de sus adornos mostraban su pertenencia a alguna tribu del Este… una de aquellas tribus subyugadas y convertidas al islam por los conquistadores árabes, que habían hecho de ella su aliada.

Cinco árabes marchaban al frente de la columna con cerca de treinta guerreros, y otros cinco cerraban el avance con los restantes. Los demás iban al flanco de los titubeantes esclavos, obligándolos a caminar a fuerza de gritos y maldiciones, además de la que suponían sus largos y crueles látigos que salpicaban sangre en cuanto se movían. Aquellos negreros eran unos necios, además de ladrones, pensó Kane…, pues, con tan malos tratos, menos de la mitad de sus cautivos lograrían sobrevivir a las fatigas del viaje hasta la costa.

Le extrañó la presencia de aquellos saqueadores, ya que aquella región se encontraba muy al Sur de las zonas que ellos solían frecuentar. Pero la avaricia puede hacer llegar lejos al hombre, como bien sabía el inglés. Ya había tratado con ese tipo de gente en más de una ocasión. Mientras los acechaba, las viejas cicatrices de su espalda comenzaron a escocerle… las que le habían dejado los látigos musulmanes a bordo de una galera turca. Y el odio insaciable de Kane ardió con mayor intensidad.

El puritano siguió a sus enemigos como una sombra, y, mientras se escondía de ellos en medio de la jungla, no dejaba descansar su imaginación, buscando un plan. ¿Cómo podría vencer a aquella horda? Todos los árabes y muchos de sus aliados estaban armados con arcabuces… largos y poco manejables, ciertamente, pero armas de fuego al fin y al cabo, suficientes para hacer huir a cualquier tribu de indígenas que se les enfrentase. Algunos llevaban en sus amplias cinturas largas pistolas repujadas en plata, bastante más efectivas, de fabricación árabe o turca.

Kane los seguía como un espectro acechante, y la rabia y el odio le devoraban el alma como un cáncer. Cada vez que oía restallar el látigo era como si lo sintiera en su propia espalda. El calor y la crueldad de los trópicos juegan malas pasadas. Las pasiones ordinarias se convierten en monstruosidades, la irritación genera una furia de bersekr, la cólera explota en llamas y da paso a una locura inesperada, y los hombres matan en una bruma roja de pasión y después se preguntan, atónitos, por qué.

La furia que sentía Solomon Kane habría bastado en cualquier otra circunstancia para conmover profundamente a un hombre. En aquellos momentos estaba asumiendo proporciones monstruosas, de suerte que Kane se estremeció como si sintiese un escalofrío; unas garras de hierro se aferraron a su mente, y vio a los esclavos y a sus captores a través de una bruma carmesí. A pesar de todo, no habría puesto en acción aquella locura que nacía del odio si no hubiese ocurrido un hecho inesperado.

Una de las esclavas, una joven delgada, se desmayó de repente y cayó al suelo, arrastrando consigo a su compañera de yugo. Un árabe alto, de nariz de halcón, aulló salvajemente y la azotó con saña. La que compartía el yugo con ella se levantó a medias, pero la otra joven siguió en el suelo, boca abajo, estremeciéndose ligeramente por los latigazos, pero incapaz de levantarse. Se quejaba penosamente, con los labios resecos; el resto de los negreros la rodeó y sus látigos descendieron sobre su carne estremecida, dejando estelas de roja agonía.

Media hora de descanso y un poco de agua la habrían revivido, pero los árabes no tenían tiempo que perder. Solomon, que había comenzado a morderse un puño hasta hacerse sangre, mientras luchaba para recuperar su propio control, dio gracias a Dios porque hubieran dejado de azotarla y esperó de un momento a otro el rápido fulgor del puñal que habría evitado a la joven ulteriores sufrimientos. Pero los árabes tenían ganas de divertirse. Como la joven no les iba a reportar ningún beneficio en el mercado de esclavos, decidieron divertirse con ella… y su humor era de esos que son capaces de helarle a uno la sangre.

Un grito que lanzó el primero que había comenzado a azotarla atrajo a los demás a su alrededor, y sus rostros barbados esbozaron muecas de deleite anticipado, mientras sus salvajes aliados se les acercaban, con los ojos brillantes. Los desgraciados esclavos comprendieron las intenciones de sus captores y un coro de gritos lastimeros se elevó de sus labios.

Kane, a quien tanto horror daba náuseas, comprendió que la muerte de la joven no sería en absoluto liberadora. Y supo lo que aquel musulmán alto intentaba hacer, mientras se inclinaba sobre ella con el puñal afilado que los árabes suelen usar para despellejar la caza. Entonces, la locura le dominó. Valoraba en bien poco su vida; siempre la había arriesgado sin pensar en ella, ya fuese para salvar a un niño pagano o a cualquier bestezuela. Sin embargo, no habría tirado por la borda de manera premeditada la esperanza de haber socorrido a aquellos desgraciados. Pero el hecho fue que actuó inconscientemente. En su mano humeó una pistola, y aquel individuo alto con aficiones de carnicero mordió el polvo del camino, derramando en él sus sesos, antes de que Kane se diese cuenta de lo que acababa de hacer.

Estaba igual de extrañado que los árabes, que se quedaron como congelados durante un momento, antes de prorrumpir en una algarabía de aullidos. Varios de ellos alzaron sus arcabuces y enviaron sus pesadas balas hacia los árboles. El resto, pensando, sin duda, que habían sufrido una emboscada, entraron a la carga en la jungla. La osadía de aquel movimiento inesperado fue perjudicial para Kane. Si se hubiesen detenido a reflexionar sólo un momento, Kane habría podido ocultarse sin ser visto. Así que comprendió que no tendría más remedio que enfrentarse abiertamente con ellos y vender cara su vida.

Pero cuando se enfrentó a sus agresores, que seguían aullando, lo hizo con cierta fascinación feroz. Ellos se detuvieron súbitamente, extrañados al ver a aquel inglés, alto y lúgubre, que salía de los árboles y se dirigía hacia ellos. En ese mismo instante, uno de ellos murió con el corazón traspasado por la bala de la otra pistola de Kane. Aullando de rabia salvaje se arrojaron contra aquel único hombre que los desafiaba.

Solomon Kane apoyó su espalda contra un árbol enorme, y su largo estoque trazó a su alrededor un arco resplandeciente. Un árabe y tres de sus aliados, igual de fieros que él, le atacaron con sus pesadas espadas curvas, mientras los demás daban vueltas en círculo, gruñendo como lobos, con la esperanza de aventurar una hoja o una bala sin alcanzar a ninguno de los suyos.

El relampagueante estoque paró las sibilantes cimitarras, y el árabe murió al clavarse en él su punta, que pareció dudar ante su corazón un instante antes de traspasar el cerebro de uno de los guerreros que tiraban de espada. Otro de los atacantes dejó caer su arma, intentando entablar con Kane un combate cuerpo a cuerpo. Fue eviscerado por el puñal que Kane empuñaba en su mano izquierda; los demás, al ver lo ocurrido, retrocedieron rápidamente, pues, de repente, a todos les había entrado miedo. Una bala de gran calibre se aplastó en el tronco del árbol, cerca de la cabeza de Kane, quien tensionó su cuerpo, dispuesto a saltar y morir en medio de sus enemigos. Entonces, el jefe de estos le azotó con su largo látigo y, gritando, ordenó a sus hombres que cogiesen vivo al infiel. Kane contestó a aquella orden lanzando súbitamente su puñal, que silbó tan cerca de la cabeza del jeque que cortó su turbante y se clavó profundamente en el hombro de uno que estaba detrás de él.

El jeque desenfundó sus pistolas repujadas en plata, amenazando a sus propios hombres con la muerte si no capturaban a su fiero oponente, y entonces ellos cargaron de nuevo, a la desesperada. Uno de los guerreros cayó ante la espada de Kane. El árabe que le seguía, con implacable astucia, empujó súbitamente hacia delante al desgraciado que gritaba, que se clavó aún más en la espada, bloqueándola. Antes de que Kane consiguiese extraerla, la horda entera se lanzó contra él con un aullido de triunfo, derribándolo al suelo por su gran número. Mientras le asían por todas partes, el puritano lamentó haber arrojado su puñal. Pero a pesar de todo, no les resultó nada fácil reducirlo.

La sangre salpicaba y los rostros caían desfigurados bajo sus puños de acero, que rompían dientes y huesos. Un guerrero cayó hacia atrás, doblado en dos, pues acababa de recibir en la ingle una fuerte patada. Incluso antes de que le hubiesen tirado al suelo y uno de sus enemigos se hubiese sentado encima de él para que no pudiese golpear con brazos y piernas, los dedos largos y delgados de Kane se hundieron ferozmente en una barba espesa, para acabar cerrándose sobre una garganta musculosa, en una presa que necesitó la fuerza de tres hombres para anular su efecto y liberar a su víctima, que jadeaba y había tomado una coloración verdosa.

Finalmente, tras terribles esfuerzos, le ataron de pies y manos. El jeque, volviendo a deslizar sus pistolas en su fajín de seda, se acercó a grandes pasos y miró a su cautivo, que yacía en el suelo. Kane levantó la mirada hacia aquel individuo alto y delgado, de rostro de halcón, barba rizada y negra, y arrogantes ojos oscuros.

—Soy el jeque Hassim ben Said —dijo el árabe—. ¿Quién eres?

—Me llamo Solomon Kane —rezongó el puritano, en la misma lengua que había utilizado el jeque—. Atiende, soy inglés, chacal pagano.

Los oscuros ojos del árabe chispearon, interesados.

—Suleimán Kahani —dijo, arabizando el nombre—, he oído hablar de ti… En otro tiempo combatiste contra los turcos, y los corsarios bereberes se lamieron las heridas que les causaste.

Kane no se dignó responder. Hassim se encogió de hombros.

—Debes valer una buena suma —dijo—. Quizá te lleve a Estambul, donde hay shahs que darían cualquier cosa por tenerte como esclavo. Ahora me viene a la mente un tal Kemel Bey, hombre de mar, que ostenta sobre su rostro una profunda cicatriz que tú le hiciste, y que maldice el nombre de «inglés». Me pagaría por ti un alto precio. Pero has de saber, oh, franco[1], que te haré el honor de que dispongas de una guardia para ti solo. No irás con los demás, encadenado al yugo, sino libre, con excepción de tus manos.

Kane no contestó. A un gesto del jeque fue levantado y liberado de sus ataduras, excepto las de las manos, que dejaron sólidamente atadas a su espalda. Le pasaron por el cuello una cuerda recia, cuyo extremo fue confiado a un gigantesco guerrero que empuñaba una gran cimitarra curva.

—Y ahora, ¿qué piensas del favor que te he hecho, oh, franco? —preguntó el jeque.

—Pienso —contestó Kane tranquilamente, con voz profunda cargada de amenaza— que sería capaz de comerciar con la salvación de mi alma para enfrentarme a ti y a tu espada, solo y desarmado, y arrancarte el corazón del pecho con las manos desnudas.

Tan grande era el odio concentrado en aquella voz profunda y tonante, y tan primitiva la furia invencible que llameaba en sus terribles ojos, que el cabecilla, a pesar de no ser cobarde ni apocado, palideció y retrocedió sin quererlo, como si se encontrase ante una fiera rabiosa.

Instantes después, Hassim recobró la compostura y, con una breve orden dirigida a sus seguidores, se fue hacia la vanguardia de la columna. Kane observó, agradecido, que el respiro ocasionado por su captura había dado a la joven que antes cayera al suelo una posibilidad de descansar y revivir. El cuchillo de desollar no había tenido tiempo de tocar su cuerpo; podría seguir caminando, aunque a duras penas. La noche no estaba lejos. Los traficantes de esclavos no tardarían en verse obligados a detenerse y acampar.

El inglés se vio obligado a seguir a los esclavos, ya que su guardia se mantenía unos pocos pasos detrás de él, vigilándole con su enorme espadón. Kane también notó, con un toque de vanidad no exento de singularidad, que otros más ceñían sus flancos con los arcabuces dispuestos y las mechas encendidas. Después de contemplar una muestra de sus proezas no querían arriesgarse. Cuando le arrebataron todas sus armas, Hassim no tardó en apropiárselas. El bastón ju-ju de cabeza de gato, que el jeque arrojó displicentemente a un lado, fue recogido por un guerrero indígena.

El inglés acababa de darse cuenta de que un árabe delgado y de barba gris caminaba a su lado. Aquel árabe parecía deseoso de entablar conversación con él, aunque se mostraba un tanto tímido; la fuente de tal timidez parecía ser debida, curiosamente, a la vara ju-ju que le había quitado al guerrero negro, a la que daba vueltas, nervioso, entre sus manos.

—Me llamo Yussef el Hadji —dijo, de sopetón—. No tengo nada contra ti. No he participado en el combate ni en tu captura, por eso me gustaría ser tu amigo si tú lo eres mío. Dime, franco, ¿de dónde procede este bastón, y cómo es que llegó hasta tus manos?

La primera intención de Kane fue la de enviar a las regiones infernales a quien le interrogaba, pero cierta sinceridad en el modo de hablar de aquel hombre mayor le hizo cambiar de idea, por lo que respondió:

—Me lo entregó mi hermano de sangre… un brujo de la Costa de los Esclavos, llamado N’Longa.

El viejo árabe asintió y habló para sí, no tardando en enviar un guerrero a la vanguardia de la columna para rogar a Hassim que se acercase. El estirado jeque no se demoró en recorrer la columna en sentido contrario al de su avance con un tintineo de puñales y sables, entre los que se encontraban el cuchillo y las pistolas de Kane, que había metido en su amplio fajín.

—Mira, Hassim —dijo el viejo árabe, enseñándole el bastón—, lo tiraste al suelo sin saber qué hacías.

—¿A qué te refieres? —refunfuñó el jeque—. Sólo veo un bastón… con uno de sus extremos en punta y el otro terminado en una cabeza de gato… un bastón con unos símbolos extraños grabados por los infieles.

El hombre mayor agitó el bastón, muy excitado.

—¡Este bastón es más viejo que el mundo! ¡Encierra una magia muy poderosa! ¡He leído cosas sobre él en los libros antiguos con cierres de hierro, y el propio Mahoma —la paz sea con él— lo menciona mediante alegorías y parábolas! ¿Ves la cabeza de gato que tiene? Pues hace muchas eras, antes de Mahoma, antes de que existiese Jerusalén, los sacerdotes de Basti apuntaban con este bastón sagrado a los fieles, que se prosternaban y cantaban ante él. Con este bastón, Musa hizo maravillas delante del faraón y, cuando los Yahudi huyeron de Egipto, lo llevaron consigo. Durante siglos fue el cetro de Israel y de Judá, y, gracias a él, Suleimán ben Daud expulsó a echadores de suertes y magos, y encerró a los ifrits y genios malignos. ¡Mira! ¡Una vez más nos encontramos con el antiguo bastón entre las manos de un Suleimán!

El viejo Yussef continuó inmerso en una oleada de fervor tremendamente fanático, pero Hassim se limitó a encogerse de hombros.

—No salvó a los judíos de la esclavitud, ni a este Suleimán de su cautividad —dijo—. No le otorgo la misma estima que me merece la larga y estrecha hoja con que liberó de sus cadenas las almas de tres de mis mejores espadachines.

Yussef movió la cabeza.

—Tus burlas no nos conducirán a buen fin, Hassim. Algún día encontrarás un poder que no se partirá en dos ante tu espada, ni que caerá ante tus balas. Me quedaré con el bastón, pero te hago una advertencia… no maltrates a este franco. Ha llevado el terrible bastón sagrado de Suleimán, de Musa y de los faraones, y quién sabe qué magias habrá podido obtener de él. Pues es más viejo que el mundo y ha conocido las terribles manos de los extraños sacerdotes preadamitas en las silenciosas ciudades que se encuentran bajo los mares, y ha sacado de un mundo antiguo misterios y magias inimaginables para la humanidad. Cuando las auroras eran jóvenes hubo reyes y sacerdotes muy extraños, y ya entonces existía el mal. Con este bastón, ellos lucharon contra él, pues ya era antiguo cuando su extraño mundo aún era joven, hace tantos millones de años que un hombre se estremecería al contarlos.

Hassim dijo algo, dando muestras de impaciencia, y se fue, seguido por el viejo Yussef, que no le dejaba tranquilo, mientras proseguía con su parloteo en tono quejumbroso. Kane se encogió de hombros. Con lo que conocía de los extraños poderes del más que extraño bastón, no habría podido poner en duda las aseveraciones del viejo árabe, por fantásticas que pareciesen.

Había presentido buena parte de lo que contaba… pues el bastón estaba hecho de una madera que en aquellos tiempos había desaparecido de la tierra. Bastaba con verlo y tocarlo para comprender que había crecido en un mundo aparte. La exquisita factura de la cabeza, de una era anterior a la de las pirámides, y los jeroglíficos, símbolos de un lenguaje que fue olvidado cuando Roma era joven… Kane comprendió que habían sido añadidos y que resultaban tan modernos en comparación con la antigüedad del bastón como una inscripción en inglés sobre uno de los monolitos de Stonehenge.

En cuanto a la cabeza de gato… había ocasiones en que, cuando la miraba, Kane tenía la sensación peculiar de que sufría una alteración, el vago sentimiento de que antaño el pomo del bastón había sido esculpido de manera diferente. El egipcio convertido en polvo desde hacía siglos que había tallado la cabeza de Basti, se había limitado simplemente a alterar la figura original. Pero ¿de qué figura se trataba?… La contestación a esta pregunta era algo que Kane jamás se había atrevido a averiguar. Cualquier examen atento del bastón le producía siempre una gran turbación y una extraña sugerencia de abismos de eones, que le impedían proseguir con sus especulaciones.

El día transcurrió sin novedad. El implacable sol lanzó sus rayos y después se ocultó entre los grandes árboles, como si descendiese oblicuamente hacia el horizonte. Los esclavos sufrieron ferozmente por la sed, y un gemido continuo se elevó de sus filas mientras avanzaban a ciegas. Algunos caían y medio se arrastraban, siendo llevados a trompicones por sus compañeros de yugo, tan cansados como ellos. Cuando todos vacilaban por el agotamiento se puso el sol, la noche cayó rápidamente y se dio la orden de detenerse. Se montó el campamento y se apostaron guardias. Los esclavos recibieron un alimento escaso y la cantidad de agua precisa para seguir con vida… pero nada más. No les quitaron los hierros, pero se les permitió que se echaran en el suelo. Después de haber calmado su hambre y sed espantosas, fueron capaces de soportar la incomodidad de sus cadenas con un estoicismo característico en ellos.

A Kane le dieron de cenar sin quitarle las cadenas, y bebió toda el agua que quiso. Los resignados ojos de los esclavos le vieron beber en silencio, y él, avergonzándose por saciarse con lo que a otros les había sido negado, dejó de beber antes de haber apagado por completo su sed. Habían elegido un gran claro para montar en él el campamento, rodeado de árboles gigantescos. Después que los árabes hubieron comido, y mientras los musulmanes negros se preparaban sus alimentos, el viejo Yussef se acercó a Kane y volvió a hablarle del bastón. Kane contestó a sus preguntas con una paciencia admirable, considerando el odio que profesaba a la raza a la que pertenecía El Hadji; durante la conversación, Hassim se acercó a grandes pasos y los miró con desprecio. Hassim, pensó Kane, era el auténtico símbolo del islam militante… valiente, despiadado, materialista, que no perdonaba nada, que no temía a nadie, tan seguro de su propio destino y depreciando tanto los derechos de los demás como el más poderoso de los reyes de Occidente.

—¿Todavía pierdes el tiempo hablando de ese bastón? —se burló—. Hadji, con los años te vas pareciendo cada vez más a los niños.

La barba de Yussef se agitó de cólera. Blandió el bastón ante su jeque como si le amenazase.

—Tus burlas poco honor hacen a tu rango, Hassim —exclamó—. Nos encontramos en el corazón de una tierra sombría e infestada de demonios, adonde, hace mucho tiempo, se dirigieron los diablos expulsados de Arabia. Si este bastón, que cualquiera que no sea un loco puede ver que no pertenece a ninguno de los mundos que conocemos, ha perdurado hasta hoy, quién sabe qué otro tipo de cosas, tangibles o intangibles, han podido existir a través de las eras. Este mismo camino que estarnos siguiendo… ¿sabes lo viejo que es? Los hombres lo recorrieron antes de que los selyúcidas llegasen del Este o los romanos del Oeste. Por este camino, así dicen las leyendas, llegó el gran Suleimán cuando expulsó los demonios de Asia hacia el Oeste y los encerró en extrañas prisiones. Tú dirías…

Un grito salvaje le interrumpió. Un guerrero salía de las sombras de la jungla, corriendo como si le persiguieran los sabuesos del Infierno. Sus brazos se agitaban locamente, los ojos giraban en sus órbitas y la boca se abría tanto que podía verse completamente su magnífica y blanca dentadura… Era la imagen misma del terror, imposible de olvidar. La horda musulmana se puso en pie de un salto para aferrar sus armas, y Hassim lanzó un juramento.

—¡Es Alí… le había enviado a buscar carne… sin duda es un león…!

Pero ningún león perseguía al hombre, que cayó a los pies de Hassim, vociferando incoherencias y apuntando frenético hacia la negra jungla, mientras los demás, con los nervios en tensión, aguardaban de un momento a otro que fuese a aparecer por ella cualquier horror espantoso.

—Dice que ha encontrado un extraño mausoleo en la jungla —explicó Hassim, con una mueca—, pero es incapaz de decir qué le ha asustado. Sólo sabe que un horror indecible se apoderó de él y le hizo huir. Alí, eres un loco y un bellaco.

Lanzó un feroz puntapié al salvaje que yacía postrado, pero los demás árabes le rodearon, con evidente incertidumbre. El pánico comenzaba a cundir entre los guerreros indígenas.

—Van a huir, a pesar de nosotros —murmuró un árabe barbudo que observaba inquieto a sus aliados indígenas, que se habían congregado y parloteaban muy excitados, mirando asuntados por encima del hombro—. Hassim, mejor sería levantar el campamento y desviarnos unas cuantas millas. A fin de cuentas, este lugar está maldito y, aunque ese imbécil de Alí se haya espantado de su propia sombra, sin embargo…

—Sin embargo —le remedó el jeque—, todos os sentiréis mucho mejor cuando nos hayamos ido. Comprendido: para apaciguar vuestros miedos voy a levantar el campamento… pero antes quiero echar un vistazo a esa cosa. Que se levanten los esclavos; nos adentraremos en la jungla y pasaremos por ese mausoleo; quizá yazca dentro de él algún rey importante. No creo que nadie se asuste si todos avanzamos en bloque con nuestras armas de fuego listas.

De tal suerte, los cansados esclavos fueron desertados y reunidos a latigazos. Los aliados indígenas avanzaron en silencio, comidos por los nervios, obedeciendo a regañadientes la implacable voluntad de Hassim, pero manteniéndose muy cerca de los árabes. La luna había salido, enorme, roja y tétrica, y la jungla estaba bañada en un siniestro relumbrón plateado sobre el que se recortaban las sombras negras de los árboles, que parecían dormir. El tembloroso Alí indicaba el camino a seguir, tranquilizado, en cierta forma, por la presencia de su salvaje amo.

Así fueron avanzando por la jungla, hasta que llegaron a un extraño claro, rodeado de árboles gigantes… extraño porque en él no crecía nada. Los árboles lo contorneaban de un modo inquietante, asimétrico, y ningún musgo ni liquen crecía en la tierra, que parecía extrañamente seca y quemada. En medio del claro se levantaba el mausoleo.

Era una enorme construcción de piedra de aspecto siniestro, preñada de antigua maldad. Muerta desde hacía cien siglos, o eso parecía, aunque Kane hubiera jurado que el aire que la rodeaba vibraba con la lenta e inhumana respiración de algún monstruo gigantesco e invisible.

Los aliados indígenas de los árabes retrocedieron entre murmullos, asaltados por la atmósfera maligna del lugar. Los esclavos se agruparon, en silencio y resignados, bajo los árboles. Los árabes avanzaron hacia la negra y siniestra edificación, y Yussef, cogiendo el extremo de la cuerda de Kane de la mano de su guardia, llevó consigo al inglés, como si fuese un mastín malencarado que le protegiese de lo desconocido.

—Sin duda, algún sultán poderoso descansa ahí dentro —dijo Hassim, golpeando la piedra con la vaina de su espada.

—¿De dónde sacarían estas piedras? —murmuró Yussef, inquieto—. Su aspecto es sombrío y repelente. ¿Por qué iba a querer descansar para siempre un gran sultán en un sitio tan alejado de los hombres? Si en los alrededores hubiésemos visto las ruinas de una ciudad antigua sería diferente…

Se agachó para descifrar la inscripción de la pesada puerta de metal, provista de una cerradura enorme, curiosamente sellada y fundida. Movió la cabeza con aire cansado al ver los antiguos caracteres hebraicos grabados en la puertas.

—No puedo leerlos —dijo, temblando—, y creo que es bueno para mí que así sea. Lo que los antiguos reyes sellaron de esa manera, el hombre no habrá de tocarlo. Hassim, vayámonos de aquí. Este lugar está impregnado de una maldad que resulta terrible para los hijos de los hombres.

Pero Hassim no le hizo caso.

—Lo que reposa ahí dentro no es un hijo del islam —dijo—. ¿Por qué no podríamos despojarle de las gemas y riquezas que sin duda se quedaron con él? Vamos a echar abajo la puerta.

Algunos de los árabes movieron la cabeza en señal de duda, pero la palabra de Hassim era ley. Llamando a su lado a un guerrero descomunal que llevaba un pesado martillo, le ordenó que echase abajo la puerta.

Mientras el hombre blandía su martillo, Kane lanzó una exclamación. ¿Se habría vuelto loco? La aparente antigüedad de aquella amenazante mole de piedra era la prueba de que nadie había turbado su reposo durante miles de años. ¡Pero habría podido jurar que había oído ruido de pasos en el interior! Iban de atrás adelante, como si algo caminase entre los estrechos confines de aquella lúgubre prisión, en una interminable monotonía de movimientos.

Una mano helada tocó la columna vertebral de Solomon Kane. No habría podido decir si los sonidos le llegaban al cerebro por mediación del oído, o si provenían de alguna profundidad insondable del alma o del subconsciente, pero sabía que algo dentro de su conciencia repetía como un eco las pisadas de unos pies monstruosos dentro de aquel siniestro mausoleo.

—¡Alto! —exclamó—. Hassim, puedo estar loco, pero estoy oyendo los pasos de un demonio dentro de esa mole de piedra.

Hassim alzó la mano y el martillo se inmovilizó en el aire. Escuchó atentamente, y los demás hicieron lo mismo, en un silencio que, de repente, se había hecho tenso.

—No oigo nada —gruñó un gigante barbudo.

—Ni yo —dijeron a coro otros árabes—. ¡El franco está loco!

—¿Y tú, Yussef, oyes algo? —preguntó Hassim, sardónicamente.

El viejo El Hadji se agitó, nervioso. Su rostro expresaba una indudable inquietud.

—No, Hassim, aún no…

Kane decidió que debía estar loco. Pero en su corazón supo que nunca había estado más cuerdo, y también supo, de alguna manera, que aquella percepción oculta que le diferenciaba de los árabes procedía de su larga asociación con el bastón ju-ju que, en aquellos momentos, el viejo Yussef tenía entre sus manos temblorosas.

Hassim lanzó una tremenda risotada e hizo un gesto al guerrero. El martillo cayó con un estruendo que suscitó ecos ensordecedores y se perdió en la negra jungla con una especie de risotada. Una y otra vez siguió cayendo el martillo, impulsado por toda la energía de los nudosos músculos y del poderoso cuerpo. Pero entre los golpes, Kane seguía oyendo aquellos pesados pasos, y él, que jamás había conocido el miedo, tal y como los hombres lo conocen, sintió la helada mano del terror agarrada a su corazón.

Aquel miedo era diferente de cualquier otro, terrestre o mortal, de la misma forma que el sonido de aquellos pasos era diferente del producido por un hombre. El terror de Kane era como un viento gélido que soplase sobre él desde los dominios exteriores de una inimaginable tiniebla, trayéndole el mal y la corrupción de una época periclitada en una era increíblemente antigua. Kane no estaba seguro de si había oído aquellos pasos o de si los había percibido gracias a algún sentido oculto. Pero de lo que sí estaba seguro era de su realidad. No eran las pisadas de un hombre o de un animal, sino que dentro de aquel antiguo mausoleo, negro y siniestro, alguna cosa sin nombre se movía con pasos de elefante, capaces de zarandearle a uno el alma.

El poderoso guerrero sudaba y resoplaba, por lo duro de aquel trabajo. Finalmente, bajo sus pesados golpes, la antigua cerradura saltó en pedazos; los goznes cedieron; la puerta explotó hacia dentro, y Yussef gritó.

Pero de aquella abertura negra y abismal no saltó ninguna fiera con dientes de tigre, ni ningún demonio de carne y hueso que se pudiese palpar. Un hedor espantoso fluyó de ella en oleadas casi tangibles, y después, en una voraz tormenta capaz de hacer perder la razón, fue como si el portal comenzase a vomitar sangre, y el horror les cayó encima. Envolvió a Hassim, y el impávido jeque, intentando herir en vano al intangible horror, gritó, presa de un espanto súbito, que jamás había sentido, mientras su sibilante cimitarra atravesaba una substancia tan blanda e inconsistente como el aire, y él desaparecía entre los anillos de la muerte y de la destrucción.

Yussef chilló como un alma perdida, dejó caer al suelo la vara ju-ju y se reunió con sus compañeros, que ya habían emprendido una alocada carrera hacia la jungla, precedidos por sus aulladores aliados. Los únicos que no se movieron fueron los esclavos, que gemían de terror, esperando la hora final. Como en una pesadilla de delirio, Kane vio a Hassim ondear como una caña en el viento, engullido por una gigantesca cosa roja que latía y que carecía de forma o substancia terrenales. Después, cuando escuchó el crujido que hacían sus huesos al romperse, y el cuerpo del jeque se dobló como una brizna de paja bajo el golpe seco de una pezuña de caballo, el inglés rompió sus ligaduras con un esfuerzo titánico y empuñó la vara ju-ju.

Hassim yacía en el suelo, aplastado y muerto, desmadejado como un juguete roto, con los miembros dislocados. La cosa roja y pulsante se dirigió hacia Kane como una espesa nube de sangre que flotase en el aire, cambiando continuamente de forma y apariencia, aunque sin dejar de avanzar pesadamente… ¡como si se apoyase en unas patas monstruosas!

Kane sintió los helados dedos del miedo clavarse en su cerebro, pero, sobreponiéndose y alzando el antiguo bastón, lo sepultó, con todas sus fuerzas, en el centro del horror. Entonces, sintió que una substancia innominada e inmaterial iba al encuentro del bastón que caía y se apartaba de él. En aquel instante, poco le faltó para ahogarse por la nauseabunda explosión del impío hedor que inundó el aire. En algún lugar de los imprecisos paisajes de su alma consciente, resonaron de manera insoportable los ecos de un espeluznante e informe cataclismo, y supo que era el grito de agonía del monstruo. En efecto, yacía a sus pies, moribundo, con su tono carmesí palideciendo en lentas pulsaciones, como el flujo y el reflujo de unas olas rojas sobre alguna coda de blasfemia. Y a medida que se desvanecían, el grito carente de sonido fue menguando en la lejanía cósmica, como si se dirigiese hacia una esfera aparte, alejada de todo conocimiento humano.

Kane, aturdido e incrédulo, observó la masa sin forma ni color, prácticamente invisible, que yacía a sus pies, que, como bien sabía, era el cadáver del horror, expedido de vuelta, con un simple golpe de su bastón, a los negros reinos de donde había venido. En efecto, Kane estaba seguro de que se trataba del mismo bastón que en las manos del poderoso rey mago de una era antigua había conducido al monstruo hasta aquella extraña prisión para morar en ella, hasta que unas manos ignorantes lo habían dejado de nuevo libre sobre el mundo.

Las antiguas narraciones eran verdad, y el rey Salomón había expulsado realmente a los demonios hacia el Oeste, encerrándolos en lugares extraños. ¿Por qué los había dejado con vida? ¿Quizá la magia humana era demasiado débil en aquellos lejanos días para poder hacer algo más que subyugar a los diablos? Kane se encogió de hombros, sin saber qué decir. No tenía muchos conocimientos sobre magia, a pesar de haber acabado con lo que otro Solomon había encerrado.

Y Solomon Kane sintió un escalofrío, porque había visto una vida que no era la vida que él conocía, y había dado y contemplado una muerte que tampoco era la muerte que siempre había visto. Una vez más, como en los corredores cubiertos de polvo de la atlante Negari, como en las aborrecibles Colinas de los Muertos, como le sucediera con los Akaanas, tuvo la constatación de que la vida humana sólo era una de tantas entre miríadas de formas de existencia, que dentro de los mundos existían otros mundos, y que había más de un plano de existencia. El planeta al que los hombres llamaban Tierra giraba a través de incontables eras, se dijo Kane, y al girar daba origen a la vida, y los seres vivos que se retorcían en su superficie como gusanos, nacían de la podredumbre y de la corrupción. De momento, el hombre era el gusano dominante —aunque en su orgullo, hubiera llegado a suponer que él y sus semejantes eran los primeros gusanos—, quizá el último en gobernar un planeta que rebosaba de una vida jamás imaginada.

Movió la cabeza, contemplando con nueva admiración el antiguo regalo de N’Longa, pues ya no sólo veía en él un instrumento de magia negra, sino una espada del bien y de la luz contra los poderes de la eterna maldad que no procede del hombre. Y fue penetrado de un extraño respeto hacia él, que casi le pareció miedo.

Después se inclinó sobre la cosa que estaba a sus pies, estremeciéndose cuando sintió deslizarse bajo sus dedos aquella masa extraña, como volutas de espesa niebla. Introdujo el bastón bajo ella y consiguió levantarla y llevarla hasta el mausoleo, cerrando a continuación la puerta.

Acto seguido, se detuvo a contemplar el cuerpo extrañamente mutilado de Hassim, y observó que estaba manchado de una baba inmunda y que había comenzado a descomponerse. Un nuevo escalofrío y una tímida voz le sacaron de sus sombríos pensamientos. Los cautivos estaban arrodillados debajo de los árboles y le observaban con grandes ojos de resignación. Contrayendo bruscamente todo su cuerpo, se liberó de aquel estado de ánimo. Cogió del humeante cadáver sus propias armas: las dos pistolas, el puñal y el estoque, y los limpió como mejor pudo de la viscosa suciedad que había empezado a oxidar el acero. También tomó una buena provisión de pólvora y balas que los árabes habían abandonado en su precipitada fuga. Sabía que no volverían. Quizá muriesen mientras huían, o quizá llegasen a la costa después de recorrer interminables leguas de jungla; pero jamás regresarían otra vez a aquel lugar para enfrentarse con el terror del siniestro claro.

Kane llegó al lado de los desgraciados esclavos y, después de familiarizarse con sus cadenas, los dejó en libertad.

—Coged esas armas que los guerreros dejaron caer en su precipitación —les dijo—, y volved a vuestras casas. Este lugar no es bueno. Regresad a vuestros poblados y, cuando lleguen los próximos árabes, morid en las ruinas de vuestras cabañas antes que consentir en ser esclavos.

Ellos quisieron arrodillarse y besar sus pies, pero él, muy turbado, se lo impidió con rudeza. Y mientras se preparaba para irse, uno de ellos le dijo:

—Señor, ¿y tú? ¿Por qué no vuelves con nosotros? ¡Te haremos rey!

Pero Kane negó con la cabeza.

—Voy hacia el Este —dijo.

Y aquella gente le saludó con una reverencia y regresó por el largo camino que les conduciría a su casa. Kane se colgó a la espalda el bastón que había sido el cetro de los faraones, de Moisés y de Salomón y, antes de ellos, de los desconocidos reyes atlantes, y volvió su rostro hacia el Este, deteniéndose sólo para echar un último vistazo al gran mausoleo que otro Solomon había construido con artes extrañas hacía mucho tiempo, y que se recortaba oscuro… y silencioso ya para siempre bajo las estrellas.

Título original:

«The Footfalls Within»

(Weird Tales, septiembre 1931)