SOLOMON KANE SE APOYÓ en su bastón de extraña factura y contempló, perplejo y frunciendo el ceño, el silencioso misterio que se extendía ante él. Durante los meses que habían transcurrido desde que diese la espalda a la Coda de los Esclavos y se perdiese en los meandros de la jungla y del río, había visto muchos poblados desiertos, pero jamás ninguno como aquel.

No era el hambre lo que había obligado a sus habitantes a abandonarlo, porque el arroz silvestre aún crecía, exuberante y descuidado, en los campos incultos. No se trataba de una incursión de traficantes de esclavos árabes, que hubieran caído sobre aquella tierra sin nombre… sino que la devastación del poblado debía ser atribuida a alguna lucha tribal, pensó Kane, mientras contemplaba con mirada sombría los huesos desparramados y las calaveras de sonrisa burlona que alfombraban los claros que había en los campos y entre los matojos. Aquellos huesos estaban rotos y astillados, y Kane vio hienas y chacales moviéndose furtivamente entre las cabañas derruidas. Pero ¿por qué los asesinos no se habían llevado el botín? Había lanzas de guerra, cuyos astiles se desmoronaban por los ataques de las hormigas blancas; había escudos, arruinados por las lluvias y el sol; había cerámica de varios tipos, y alrededor de los huesos del cuello de un esqueleto destrozado brillaba una gargantilla de conchas y guijarros pintados con colores chillones… ciertamente, un raro botín para cualquier guerrero salvaje.

Miró las cabañas, preguntándose por qué motivo sus techos de paja habían sido arrancados por partes o rasgados, como si unos seres provistos de garras se hubiesen abierto camino a través de ellos. Pero algo le obligó a entornar los ojos de helada mirada a causa del estupor y la incredulidad. Justo fuera del derruido montón de maderas que antes fuera la valla que rodeaba el poblado, se levantaba un gigantesco baobab, desprovisto de ramas en sus primeros sesenta pies de altura, cuyo tronco era demasiado imponente para subirse a él y escalarlo. Sin embargo, sobre su copa se bamboleaba un esqueleto, al parecer, empalado en una rama rota.

La fría mano del misterio rozó los hombros de Solomon Kane. ¿Cómo habrían llegado hasta el árbol aquellos tristes despojos? ¿Acaso los había lanzado hasta allí la mano de algún ogro inhumano?

El inglés se encogió de hombros, mientras sus manos rozaban inconscientemente las negras empuñaduras de sus pesadas pistolas, la vaina de su largo estoque y el puñal que llevaba atravesado al cinto. No sintió el miedo que cualquier hombre normal habría experimentado en aquella situación, al enfrentarse con lo desconocido y lo innominado. Años de vagabundeo por tierras extrañas y de guerrear contra criaturas desconocidas habían hecho desaparecer de su mente, de su alma y de su cuerpo todo aquello que no poseyera la naturaleza del acero y de los resortes de ballena. Era alto y nervudo, casi delgado, y su complexión poseía la sobriedad salvaje del lobo. Ancho de espaldas, de largos brazos, con nervios de hielo y tendones como muelles de acero, era la naturaleza convertida en máquina de matar… un espadachín nato.

Las zarzas y espinas de la jungla le habían maltratado cruelmente, sus ropas colgaban hechas jirones, su sombrero flexible sin plumas tenía varios rotos y sus botas de cuero cordobés estaban llenas de arañazos y muy desgastadas. El sol le había tostado pecho y brazos hasta darles un profundo tono bronceado, pero su rostro de ascética delgadez era impenetrable a sus rayos. Sus rasgos seguían teniendo aquella palidez extraña y sombría que le daba una apariencia casi cadavérica, sólo desmentida por sus fríos ojos claros.

En aquellos momentos, Kane, que no había dejado de escrutar el poblado con su penetrante mirada, ajustó su cinturón en una posición más cómoda, desplazó su mano izquierda hasta tocar la vara terminada en una cabeza de gato que le entregara N’Longa, y prosiguió su camino.

Hacia el Oeste se extendía una banda de bosques poco tupidos, que iban bajando poco a poco hasta llegar a un amplio cinturón de sabanas, un mar ondulante de hierba muy crecida. A lo lejos aparecía otra banda estrecha de bosques, que se iban convirtiendo rápidamente en una espesa jungla. De allí era de donde Kane había salido huyendo como un lobo, perseguido por aquellos hombres de dientes afilados en punta. Incluso entonces la brisa viajera llevaba hasta sus oídos el latido apagado de un tambor que susurraba su obsceno relato de odio, de sed de sangre y de bajos placeres, a través de muchas millas de junglas y sabanas.

El recuerdo de su fuga y de haber conseguido escapar por muy poco aún estaba vivo en la mente de Kane, pues sólo un día antes había comprendido, aunque demasiado tarde, que se hallaba en tierra de caníbales. Durante todo el atardecer, en el asfixiante calor de la espesa jungla, había reptado y echado a correr, se había escondido, había vuelto sobre sus pasos y duplicado su rastro… Siempre con aquellos feroces cazadores muy cerca, hasta que anocheció y pudo ganar la pradera y cruzarla, cubierto por las sombras.

En aquellos momentos en que finalizaba la mañana, no había visto ni oído a sus perseguidores, aunque no tenía motivos para creer que hubieran abandonado la caza. Debían estar pisándole los talones al entrar en la sabana.

Así pues, Kane estudió el terreno que se extendía ante él. Hacia el Este, curvándose de Norte a Sur, corría una cadena irregular de colinas, en su mayor parte áridas y sin vegetación, que se convertían, más al Sur, en un horizonte negro y mellado que le recordó las oscuras colinas de Negari. Entre él y aquellas colinas se extendía una amplia zona de terreno suavemente ondulado, con gran abundancia de árboles, pero sin alcanzar la densidad de la jungla. Kane tuvo la impresión de que se trataba de una vasta llanura, limitada al Este por las colinas redondeadas y al Oeste por las sabanas.

Echó a andar hacia las colinas con su característico paso largo, elástico y descansado. Con toda seguridad, más atrás los salvajes demonios lo seguían a escondidas, pero él no tenía ninguna intención de dejar que le cogieran. Un disparo quizá conseguiría que saliesen huyendo, presa de súbito espanto; pero, por otra parte, como estaban tan bajo en la escala de la humanidad quizá no habría bastado para transmitir miedo sobrenatural a sus mentes obtusas. Ni siquiera Solomon Kane, a quien sir Francis Drake llamara «El Rey de Espadas de Devon», podría salir victorioso en una batalla campal contra toda una tribu.

El poblado silencioso, con su carga de muerte y de misterio, se desvaneció tras él. Un silencio absoluto reinaba en aquel altiplano misterioso, donde no cantaba ningún pájaro, y donde un silencioso loro volaba de uno a otro de los grandes árboles. Los únicos sonidos eran los pasos felinos de Kane y el susurro de la brisa que llevaba el canto de los tambores.

En aquel momento, Kane vislumbró algo entre los árboles que hizo estremecerse su corazón con un horror súbito e innominado. Poco después se detenía ante el mismísimo Horror, sin paliativos y macabro. Había remado encadenado al banco de una galera turca y sufrido todo tipo de fatigas en los viñedos de Berbería; había luchado contra los indios de los nuevos territorios y había languidecido en las mazmorras de la Inquisición española. Y aunque conocía bien el lado diabólico de la inhumanidad del hombre, sintió náuseas. Sin embargo, no fue lo espantoso de aquellas mutilaciones, realmente horribles, lo que sobrecogió el alma de Kane, sino el saber que el desventurado que las había sufrido aún seguía vivo.

Cuando estuvo más cerca, la cabeza ensangrentada que colgaba flàccida sobre el pecho eviscerado se levantó y giró a uno y otro lado, salpicando sangre de los tocones en que se habían convertido sus orejas, mientras un gemido bestial y gorgoteante salía de sus labios llagados.

Kane habló a aquella cosa espantosa, que gritó de una manera horrible, a punto de dislocarse por las increíbles contorsiones, mientras su cabeza subía y bajaba entre sacudidas, por las contracciones de unos nervios destrozados, y sus vacías órbitas parecían esforzarse en ver, a pesar de su ceguera. Con un lamento tan profundo que taladraba el cerebro, hizo fuerza contra el poste al que había sido atada, y levantó la cabeza en una espantosa actitud de escucha, como si esperase que algo bajase de los cielos.

—Atiende a mis palabras —dijo Kane, en el dialecto de las tribus del rio—. No temas… no te haré daño, nadie volverá a hacértelo. Voy a soltarte.

Mientras hablaba, el puritano se sintió amargado por la vaciedad que encerraban aquellas palabras. Pero su voz había llegado vagamente hasta el desfalleciente cerebro, tocado por la agonía, del hombre que se hallaba ante él. De aquellos dientes destrozados brotaron algunas palabras, titubeantes e inciertas, mezcladas y salpicadas con las babeantes incoherencias de la imbecilidad. Hablaba un lenguaje similar a los dialectos que, a lo largo de sus vagabundeos, Kane había aprendido del amistoso pueblo del río, y supuso que debía llevar atado al poste mucho tiempo… Durante muchas lunas, susurró el desgraciado, en el delirio de la muerte que se aproximaba, unos seres diabólicos e inhumanos habían hecho en él su monstruosa voluntad. Los mencionó por su nombre, pero a Kane no le dijo nada, ya que usó un término en absoluto familiar que le sonó parecido a Akmna. Pero no habían sido aquellos seres quienes le habían atado al poste, pues el mísero despojo balbució el nombre de Goru, el sacerdote que amarró sus piernas con una cuerda demasiado prieta… A Kane le sorprendió que el recuerdo de un detalle tan poco relevante pudiese persistir a través de los rojos dédalos de agonía que el moribundo había tenido que recorrer.

Para espanto de Kane, aquel hombre dijo que su propio hermano había ayudado a atarle, y se deshizo en sollozos infantiles. La humedad se concentró en las vacías cuencas de sus ojos y sus lágrimas fueron de sangre. También musitó algo acerca de una lanza, rota hacía mucho tiempo en alguna oscura caza; y mientras balbucía en su delirio, Kane cortó delicadamente sus ligaduras y acomodó su cuerpo roto sobre la hierba. Pero aunque le cogió con sumo cuidado, el pobre desgraciado se retorció y aulló como un perro moribundo, mientras la sangre le brotaba de nuevo de veinte oquedades espantosas, que, según observó Kane, más parecían heridas hechas por garras y zarpas que por cuchillos o lanzas. Finalmente, aquella cosa ensangrentada y rota descansó sobre la suave hierba, con el viejo sombrero de Kane debajo de su casi calavera, que respiraba con enormes boqueadas ruidosas.

El puritano vertió un poco del agua de su cantimplora en aquellos labios destrozados e inclinándose, dijo:

—Cuéntame más cosas de esos diablos, pues, por el Dios de mi gente, sus infamias no quedarán sin venganza, aunque el propio Satanás se me atraviese en el camino.

Es poco probable que el moribundo oyera aquellas palabras. Pero lo que sí oyó fue otra cosa. El loro, con la curiosidad propia de su especie, bajó volando desde un bosquecillo cercano, y pasó tan cerca que abanicó con sus grandes alas el cabello de Kane. Al sonido de aquellas alas, el hombre que había sufrido aquella carnicería se levantó y gritó con una voz que obsesionaría los sueños de Kane hasta el día de su muerte:

—¡Las alas! ¡Las alas! ¡Vuelven! ¡Ahhh, piedad, las alas!

La sangre brotó como un torrente de sus labios, y murió.

* * *

Kane se levantó y secó el sudor frío de su frente. La foresta del altiplano rielaba por el calor del mediodía. El silencio caía sobre la tierra como un encantamiento de sueño. Los pensativos ojos de Kane miraron hacia las colinas, negras y de aspecto maligno, agazapadas a lo lejos, y después a las lejanas sabanas. Una antigua maldición pendía sobre aquella tierra misteriosa, y su sombra caía sobre el alma de Solomon Kane.

Con delicadeza, levantó del suelo la roja ruina que antaño había latido de vida, juventud y vitalidad y la llevó hasta el borde del claro, donde ordenó los fríos miembros como mejor pudo. Sin poder evitar un nuevo estremecimiento al contemplar las innumerables mutilaciones, apiló encima del cadáver tantas rocas que hasta al depredador chacal le habría resultado difícil quitarlas para conseguir la carne que protegía.

Apenas había terminado cuando algo le hizo volver bruscamente de sus sombrías reflexiones, recordándole el lugar donde se encontraba. Un levísimo sonido —a menos que fuese su propio instinto de lobo— le obligó a volverse.

Al otro lado del claro captó un movimiento entre la hierba crecida… un rostro horrible, con un aro de marfil en su nariz plana, labios delgados y entreabiertos, que mostraban unos dientes puntiagudos, visibles hasta a aquella distancia, ojos vítreos y una frente baja y huidiza, rematada por una mata de cabellos crespos. Mientras aquel rostro se ocultaba de nuevo, Kane saltó hacia atrás, amparándose en la masa de árboles que rodeaban el claro, y echó a correr como un perro de caza, pasando de la protección de un árbol a otro y esperando a cada momento oír el clamor exultante de los guerreros y verlos aparecer a su espalda.

No tardó en comprender que se contentaban con acosarlo, como algunas fieras hacen con sus presas, lenta e inevitablemente. Mientras atravesaba la foresta del altiplano no desaprovechó las ventajas que le ofrecía cualquier abrigo, no tardando en perder de vista a sus perseguidores; sin embargo, sabía, lo mismo que el lobo cuando huye, que rondaban cerca, esperando el momento de caer sobre él sin riesgo para su propia piel.

Kane sonrió duramente, sin alegría. Si se trataba de una prueba de residencia, habría que ver si la energía de aquellos salvajes era comparable a su propia elasticidad, parecida a la de un resorte de acero. Cuando cayera la noche podría intentar burlarlos de nuevo. Si no… sabía en lo más hondo de su corazón que la naturaleza salvaje de su propia condición, cansada de tanta huida, no tardaría en obligarle a enfrentarse con los que le perseguían, aunque le superasen en una proporción de cien a uno.

El sol iba cayendo por el Oeste. Kane estaba hambriento, porque no había comido nada desde las primeras horas de la mañana, cuando había despachado con avidez de lobo el último trozo de carne seca que le quedaba. Una fuente que encontró por casualidad le ofreció su agua, y, en cierta ocasión, le había parecido ver a lo lejos una larga cabaña entre los árboles. Pero había pasado de largo. Era difícil creer que aquella meseta estuviese habitada, pero si lo estaba, sus habitantes serían, sin duda, tan feroces como los que le daban caza.

Delante de él, el terreno se iba haciendo más accidentado, con roquedales erosionados y fuertes pendientes, a medida que se acercaba a las estribaciones de las siniestras colinas. Seguía sin ver rastro alguno de sus perseguidores, aunque en varias ocasiones le pareció distinguir al mirar hacia atrás una sombra que desaparecía, la hierba que se doblaba, el súbito crujido de una rama al partirse, un rumor de hojas. ¿Por qué se tomarían tantas precauciones? ¿Por qué no se acercaban más y terminaban de una vez?

Cayó la noche, y Kane llegó hasta las laderas, bastante empinadas, de las estribaciones de las colinas, que se elevaban negras y amenazantes sobre él. Aquella era su meta, y allí esperaba poder librarse de una vez por todas de sus contumaces enemigos; sin embargo, una aversión inexplicable le decía que se mantuviese apartado de ellas. Estaban preñadas de oculta maldad, tan repelente como los anillos de una gran serpiente dormida que se acaba de vislumbrar entre la hierba alta.

En seguida se hizo de noche. Las estrellas parpadeaban rojizas en el intenso calor de la noche tropical. Y Kane, deteniéndose durante unos momentos en un bosquecillo inusualmente tupido, a partir del cual los árboles comenzaban a escasear a medida que subían por las laderas de las colinas, oyó un movimiento furtivo que no era el del viento nocturno… pues ni un soplo de aire movía las pesadas hojas. Mientras se volvía, escuchó en medio de la oscuridad el sonido de algo que se movía entre los árboles.

Una sombra que se fundía con las demás se abalanzó sobre Kane, con un grito bestial y un estruendo de hierro; el inglés, parando el arma, advertido por las estrellas que se reflejaban en ella, comprobó que su atacante se acercaba más e intentaba entablar un combate cuerpo a cuerpo. Unos brazos largos y musculosos le rodearon, y unos dientes puntiagudos rechinaron cuando Kane se zafó del abrazo. Su destrozada camisa se rompió por la acción de una hoja mellada, y sólo de casualidad encontró y retorció la mano que empuñaba el cuchillo de hierro, al tiempo que sacaba su puñal y sentía ponérsele la carne de gallina al pensar que de un momento a otro podrían clavarle una lanza por la espalda.

Mientras se preguntaba por qué los demás salvajes no acudían a ayudar a su camarada, empeñó todo el esfuerzo de sus músculos de hierro en la lucha. Unidos en un abrazo mortal, ambos contendientes tropezaron y cayeron entre tinieblas, intentando clavar las respectivas hojas en la carne del contrario. Como la superior fuerza del puritano comenzaba a imponerse, el caníbal aulló como un perro rabioso, arañando y mordiendo.

Con una violenta contorsión que les hizo dar varias vueltas, acabaron en medio del claro iluminado por la luz de las estrellas, y Kane vio el aro de marfil en la nariz y los dientes puntiagudos que buscaban su cuello como lo haría una fiera. En aquel instante, echó hacia atrás y hacia abajo la mano que le apretaba el brazo derecho y hundió profundamente su cuchillo en una de las muñecas del salvaje. El guerrero gritó, y el crudo y acre olor de la sangre inundó el aire de la noche. En aquel instante, Kane apenas tuvo tiempo de sorprenderse por el estruendo súbito y salvaje de unas alas poderosas que le arrojaron al suelo y le arrebataron al caníbal, que desapareció con un grito de agonía mortal. Kane se levantó, profundamente conmovido. El apagado grito del desgraciado salvaje aún sonaba débilmente por encima de él.

Forzando la vista al mirar hacia el cielo, le pareció vislumbrar una cosa informe y terrorífica que pasaba entre las inciertas estrellas —y en la que los temblorosos miembros de un ser humano se fundían, de manera inconcebible, con unas grandes alas y una forma tenebrosa—, pero como desapareció tan rápidamente, no pudo estar seguro de nada.

Se preguntó si todo aquello no habría sido una pesadilla. Pero al buscar a tientas en el bosquecillo, encontró la vara ju-ju con que había parado el golpe de la lanza corta que estaba a su lado. Y por si aquello no bastase, acababa de ver su largo puñal, que todavía seguía manchado de sangre.

¡Alas! ¡Alas en la noche! El esqueleto del poblado con los techos hundidos… el guerrero mutilado, cuyas heridas no eran de cuchillo ni de lanza, que murió balbuciendo algo relacionado con alas. Seguramente, aquellas colinas estaban frecuentadas por aves gigantescas que habían convertido a los hombres en su presa. Pero, si eran aves, ¿por qué no habían devorado completamente al hombre que estaba atado al poste? Y Kane supo en lo más profundo de su corazón que ninguna ave auténtica arrojaría una sombra como la que él había visto volando entre las estrellas.

Se encogió de hombros, extrañado. La noche estaba en silencio. ¿Dónde se encontraban los demás caníbales que le seguían desde la distante jungla? ¿La suerte de su camarada les había asustado tanto que se habían decidido a emprender la huida? Kane miró sus pistolas. Con caníbales o sin ellos, aquella noche no seguiría caminando hacia aquellas tenebrosas colinas.

Necesitaba dormir, aunque todos los diablos del Viejo Mundo estuviesen tras su pista. Como un profundo rugido que se oía por el Oeste le anunció que los animales de presa estaban cazando, descendió rápidamente de las estribaciones de las colinas hasta llegar a un bosquecillo bastante denso y suficientemente apartado de aquel otro donde luchara contra el caníbal. Subió a uno de sus árboles y comenzó a escalarlo, hasta que encontró una rama ahorquillada lo bastante grande y residente para acomodarse en ella. Las ramas superiores le protegían de cualquier ataque por sorpresa de aquellas cosas aladas, y si los salvajes seguían acechándole de cerca, al subir por el árbol le despertarían, porque tenía el sueño ligero como los gatos. En lo referente a las serpientes y a los leopardos… se trataba de un riesgo que había corrido miles de veces.

Así que se quedó dormido y sus sueños fueron vagos y caóticos y estuvieron dominados por la presencia de una maldad prehumana, aunque al final se fundieron en una visión tan real como la vida misma. Solomon soñó que se desertaba con una sacudida y que sacaba una pistola… pues, como su vida había sido durante tanto tiempo la de un lobo, coger el arma era una reacción natural ante un súbito despertar.

Su sueño trataba de una cosa extraña y arropada en sombras que se inclinaba sobre una gran rama cerca de él y le miraba con unos ojos amarillos, ávidos y luminosos que le quemaban el cerebro. La cosa del sueño era alta, delgada y extrañamente deforme, y tanto se mezclaba con las sombras que parecía una sombra en sí misma, sólo distinguible por aquellos estrechos ojos amarillos. Y Kane soñó que la miraba, fascinado, mientras la incertidumbre se abría paso en aquellos ojos, y que, después, la criatura caminó por la rama como un hombre, extendió unas grandes alas sombrías, se arrojó al espacio y desapareció.

Kane se despertó sobresaltado, mientras se desvanecían las brumas del sueño. Bajo la incierta luz de las estrellas, bajo las arcadas góticas de las ramas, el árbol estaba vacío de cualquier presencia, salvo la suya. Así que, después de todo, sólo había sido un sueño —aunque muy vívido y cargado de inhumana blasfemia—; no obstante, un leve olor, como el que exudan las aves de presa, parecía persistir en el aire. Kane aguzó los oídos. Oyó el suspirar del viento nocturno, el susurro de las hojas, el lejano rugido del león… pero nada más. Volvió a dormirse nuevamente… mientras muy alto, encima de él, una sombra giraba y se recortaba contra las estrellas, volando en círculos una y otra vez, como un buitre alrededor de un lobo moribundo.

La aurora se derramaba, blanca, sobre las colinas de Naciente cuando Kane se despertó. El recuerdo de su pesadilla le asaltó nuevamente, haciendo que se maravillara al pensar en lo vivida que le había parecido. Una fuente cercana aplacó su sed y algunos frutos, raros en aquellas tierras altas, calmaron su hambre.

Después volvió su mirada hacia las colinas. Kane era un luchador consumado. A lo largo del siniestro horizonte moraba alguna maldad, dañina para los hijos de los hombres, y aquel simple hecho era un desafío para el puritano, lo mismo que si cualquier espadachín atolondrado de Devon le hubiese arrojado un guante a la cara.

Más descansado por el sueño, echó a andar con su paso largo y tranquilo, tan característico, y dejó atrás el bosquecillo que fuese testigo de su batalla nocturna, llegando a la región donde los árboles iban escaseando a medida que se acercaban a las laderas de las colinas. Se aventuró por una de ellas y se detuvo un momento para mirar hacia atrás. Como se encontraba encima de la meseta, pudo ver a lo lejos un poblado… un cúmulo de cabañas de adobes con techo de cañas, una de las cuales, inusualmente grande y alejada de las demás, se elevaba sobre una especie de mota.

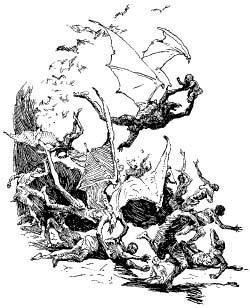

Mientras miraba, escuchó el súbito rumor de unas siniestras alas… ¡y el terror se le echó encima! Kane se volvió, galvanizado. Como todos los indicios apuntaban a una cosa alada que cazaba de noche, no se esperaba un ataque a la luz del día. Un monstruo con aspecto de murciélago descendía hacia él, como si saliese del mismísimo ojo del sol naciente. Kane vio la envergadura de las poderosas alas, entre las que aparecía un rostro terriblemente humano, y sacó su pistola, que disparó con puntería certera. El monstruo viró salvajemente en el aire y cayó del cielo dando vueltas, para estrellarse a sus pies.

Kane avanzó con la pistola aún humeante, y se quedó atónito. La sombría mente del puritano dedujo que, sin duda, aquella cosa era un demonio salido de los pozos del Infierno; sin embargo, una bala de plomo había acabado con ella. Kane se encogió de hombros, perplejo; jamás había visto nada que se le pareciese, por más que a lo largo de su vida se hubiese movido por caminos extraños.

La cosa era como un hombre, pero inhumanamente alta e inhumanamente delgada; la cabeza era larga, estrecha y sin cabello… como la de una criatura depredadora. Las orejas eran pequeñas, muy juntas y curiosamente puntiagudas. Los ojos, abiertos en la muerte, eran estrechos, oblicuos y de un extraño color ambarino. La nariz era sutil y aguileña, como el pico de un ave de presa; la boca, una hendidura amplia y cruel cuyos delgados labios, contraídos en la mueca de la muerte y cubiertos de espuma, mostraban colmillos de lobo.

La criatura, que estaba desnuda y desprovista de pelo, no era diferente de los seres humanos en otros aspectos. Los hombros eran anchos y poderosos; el cuello largo y delgado; los brazos largos y musculosos; el pulgar de sus manos oponible, a la manera de los grandes monos. Los dedos estaban armados con pesadas garras ganchudas. Del pecho, curiosamente deforme, sobresalía el esternón, como la quilla de un barco, bajo el cual se curvaban las costillas. Las piernas eran largas y fuertes, con enormes pies prensiles, parecidos a las manos, cuyo gran pulgar era oponible a los demás dedos, que eran como los humanos. Las garras de los pies no eran más que simples uñas largas.

Pero el rasgo más curioso de aquella criatura singular se daba en la espalda. Un par de grandes alas, muy parecidas a las de las mariposas, pero formadas por un armazón de huesos y cartílagos, crecían de sus hombros, justo detrás de los omóplatos, y bajaban hasta un poco antes de la cintura. Aquellas alas, supuso Kane, medirían unos dieciocho pies de envergadura.

Cogió a la criatura, estremeciéndose de manera involuntaria ante el contacto de aquella piel fría, tan dura como el cuero, y la levantó. Pesaba mucho menos de la mitad de lo que habría pesado un hombre de la misma estatura… de unos seis pies y medio. Era evidente que los huesos tenían que poseer la estructura típica de las aves y que su carne debía consistir, casi exclusivamente, en fuertes músculos.

Kane retrocedió para contemplar nuevamente al ser. ¡Así que, después de todo, no había soñado! Aquella cosa blasfema o cualquier otra como ella se había posado en el árbol, cerca de él.

De repente, escuchó… ¡el aleteo de un par de alas poderosas! ¡Un súbito rumor que llegaba del cielo! Mientras se volvía rápidamente, Kane comprendió que había cometido el error más imperdonable de quien viaja por la jungla… permitir que la perplejidad o la curiosidad le hagan bajar a uno la guardia. Un demonio alado estaba muy cerca de su garganta, y él no tenía tiempo para sacar y disparar la otra pistola. En un frenesí de alas que se agitaban, Kane vio un rostro diabólico y semihumano… sintió aquellas alas caer sobre él… sintió las crueles garras hundiéndose profundamente en su pecho y sintió que se lo llevaban en volandas y que bajo él se abría el vacío.

El hombre alado mantenía sujetas con las suyas las piernas del inglés, y las zarpas que había clavado en los pectorales de Kane eran sólidas como grapas de acero. Los dientes de lobo se acercaron a la garganta de Kane, pero el puritano aferró el huesudo cuello de su adversario y mantuvo hacia atrás la pavorosa cabeza, mientras intentaba desenvainar su puñal con la mano derecha. Lentamente, el hombre-pájaro iba tomando altura, y un rápido vistazo mostró a Kane que ya estaban muy por encima de los árboles. El inglés no esperaba sobrevivir a aquella batalla en los cielos, pues, aunque llegase a matar a su enemigo, moriría al estrellarse en el suelo. Pero con la innata ferocidad del luchador decidió, mientras esbozaba una mueca siniestra, llevarse consigo a su captor.

Manteniendo lejos de sí aquellos colmillos, Kane consiguió extraer su puñal y plantarlo profundamente en el cuerpo del monstruo. El hombre-murciélago comenzó a dar frenéticas vueltas, y un quejido ronco y cavernoso brotó de su desfallecida garganta. Se contorsionó salvajemente, agitando frenéticamente sus grandes alas, arqueando la espalda y girando a ambos lados la cabeza, en un vano esfuerzo para librarse del puñal y clavar sus mortales colmillos. Hundió una de sus garras aún más profundamente en los pectorales de Kane, mientras que con la otra intentaba desgarrar la cabeza y el cuerpo de su enemigo. Pero el inglés, lleno de heridas y sangrando, con el salvajismo silencioso y tenaz de un buldog, clavó sus dedos con más fuerza en el delgado cuello y sepultó su puñal una y otra vez en aquel cuerpo, mientras, mucho más abajo, unos ojos asuntados observaban la diabólica batalla que hacía estragos en aquella vertiginosa altura.

Se encontraban sobre la meseta, y las alas, cada vez más fatigadas, del hombre-murciélago soportaban a duras penas el peso de ambos. Cayeron rápidamente hacia el suelo, pero Kane, cegado por la sangre y la furia de la batalla, ni se enteró. Con buena parte del cuero cabelludo arrancado, pecho y hombros llenos de cortes y desgarrones, el mundo se había convertido para él en una cosa ciega y roja en la que sólo era consciente de una sensación… la necesidad que tiene el buldog de matar a su adversario.

En aquellos momentos, el débil y espasmódico aleteo de las alas del monstruo moribundo se detuvo por un infante sobre un tupido cúmulo de árboles gigantescos, mientras Kane sentía cómo se iba debilitando la presa de las garras de la criatura y el ataque de las garras de sus extremidades inferiores se convertía en un mero roce.

Con un último estallido de energía, dirigió el ensangrentado cuchillo a través del esternón y sintió que una convulsión recorría todo el cuerpo de aquel ser. Las grandes alas quedaron inertes… y vencedor y vencido, sin soltarse, cayeron a plomo hacia el suelo.

A través de una ola roja, Kane vio cómo las oscilantes ramas iban a su encuentro… y sintió cómo azotaban su rostro y desgarraban sus ropas, mientras que, aún preso en un abrazo mortal, iba cayendo entre ellas, a pesar de que intentase evitarlas en vano extendiendo una mano; después, su cabeza se estrelló contra una gran rama y un abismo interminable de negrura le engulló.

A través de los colosales corredores del negro basalto de la noche, Solomon Kane estuvo huyendo durante mil años. Gigantescos demonios alados, terribles en la negrura total, volaban sobre él, batiendo sus grandes alas de murciélago, y él luchó contra ellos, como haría una rata arrinconada contra un vampiro, mientras unas mandíbulas descarnadas derramaban en sus oídos blasfemias espantosas y hórridos secretos y las calaveras humanas rodaban bajo sus apresurados pies.

Solomon Kane regresó repentinamente del país del delirio y lo primero que vio, ya recobrada la cordura, fue el rostro grueso y amable de un indígena inclinándose sobre él. Kane observó que se hallaba en una cabaña espaciosa, limpia y bien ventilada, donde una olla hirviente difundía por el aire unos aromas apetitosos. Comprobó que tenía un hambre de cuervo y que sentía una debilidad extraña. La mano que se llevó a la vendada cabeza temblaba, y su bronceado comenzaba a perderse.

El hombre grueso y otro alto y delgado, un guerrero de expresión torva, se inclinaron sobre él. Y el primero dijo:

—Está despierto, Kuroba, y sano de mente.

El hombre delgado asintió y dijo algo a gritos, que fue respondido por quienes se encontraban fuera.

—¿Qué sitio es este? —preguntó Kane en un lenguaje similar al dialecto que los otros acababan de utilizar—. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?

—Estás en el último poblado de Bogonda —dijo el más grueso, aplicando unas manos tan suaves como las de una mujer sobre su cuerpo, mientras le obligaba a recortarse—. Te encontramos debajo de los árboles de las laderas, herido gravemente y sin sentido. Te has debatido en el delirio durante muchos días. Ahora come.

Un joven guerrero delgado entró con un cuenco de madera lleno de comida humeante, y Kane comió vorazmente de él.

—Es como un leopardo, Kuroba —dijo el obeso, en un tono de admiración—. Nadie más entre mil habría sobrevivido a sus heridas.

—En efecto —replicó el otro—. Y mató al Akaana que le había destrozado, Goru.

Kane se incorporó con dificultad sobre sus codos.

—¿Goru? —exclamó airado—. ¿El sacerdote que ata a los hombres al poste para que se los coman los diablos?

Intentó levantarse para ver si era capaz de estrangular al hombre grueso, pero su debilidad cayó sobre él como una ola, la cabaña comenzó a girar a su alrededor y él se derrumbó sobre la cama, donde no tardó en quedarse dormido, en aquella ocasión de un modo natural y reparador.

Cuando despertó más tarde, se encontró con una joven delgada, llamada Nayela, que había estado velándole. Después de que le diera de comer y se sintiera mucho más fuerte, le hizo varias preguntas que ella contestó con timidez, aunque inteligentemente.

Se encontraba en la tierra de Bogonda, gobernada por el jefe Kuroba y el hechicero Goru. Nadie de los Bogondi había visto con anterioridad a un hombre blanco, ni siquiera habían oído hablar de ellos. Le dijo el número de días que había permanecido sin recobrar el conocimiento y él se extrañó. Pero una batalla como la que había librado habría bastado para acabar con cualquier hombre ordinario. Se maravilló de no tener roto ningún hueso. La joven le explicó que las ramas habían frenado su descenso y que, además, había caído encima del cuerpo del Akaana. Preguntó por Goru, y el grueso sacerdote acudió a verle, trayendo sus armas.

—Algunas las llevabas encima —dijo Goru—, otras estaban cerca del cuerpo del Akaana que mataste con el arma que habla con fuego y humo. Debes de ser un dios… pero los dioses no sangran, y tú has estado a punto de morir. ¿Quién eres?

—No soy un dios —contestó Kane—, sino un hombre como tú. Vengo de un país lejano, en medio del mar, cuya tierra, al menos para mí, es la más bella y noble de todas. Me llamo Solomon Kane y soy un vagabundo sin tierra. La primera vez que oí tu nombre fue de los labios de un moribundo. Sin embargo, tu rostro parece bondadoso.

Una sombra cruzó por los ojos del hechicero, que inclinó la cabeza.

—Quédate entre nosotros y reponte, ¡oh, hombre!, o dios, o lo que seas —dijo—, y no tardarás en conocer la antigua maldición que pesa sobre esta antigua tierra.

Y en los días que siguieron, mientras Kane recobraba e iba incrementando la vitalidad de bestia salvaje que siempre había tenido, Goru y Kuroba se sentaron junto a él y hablaron largo y tendido, contándole muchas cosas curiosas.

Aquella tribu no era autóctona, sino que había llegado a la meseta ciento cincuenta años antes, dándole el nombre de su antigua patria. Antaño habían sido una tribu poderosa en la antigua Bogonda, situada más al Sur, a orillas de un gran río. Pero las guerras tribales acabaron con su poderío, hasta que, después de una insurrección generalizada, la tribu entera no tuvo más remedio que escapar; Goru le narró leyendas de la gran migración a lo largo de más de mil millas de junglas y pantanos, perseguidos a cada paso por crueles enemigos.

Finalmente, después de abrirse camino a través de una región de feroces caníbales, estuvieron a salvo de los ataques de los hombres… pero se encontraron prisioneros de una trampa de la que ni ellos ni sus descendientes pudieron escapar. Habían ido a parar a la terrible tierra de los Akaanas, y Goru dijo que sus antepasados no tardaron en comprender la feroz risotada de los comedores de hombres que los habían perseguido hasta los mismísimos límites de la meseta.

Los Bogondi encontraron un valle fértil con agua potable y lleno de caza. Había gran número de cabras y de cerdos salvajes que crecían en abundancia. Al principio comieron de aquellos cerdos, pero más tarde cambiaron de parecer por una buena razón. Las sabanas que se extendían entre el altiplano y la jungla hervían de antílopes, búfalos y otras especies, y, también, muchos leones. Estos últimos también se aventuraban por la meseta, pero, como Bogonda significa en su propia lengua «matador de leones», no pasaron muchas lunas antes de que la excesiva población de leones alcanzase sus niveles más bajos. Mas no sería de los leones de lo que acabarían teniendo miedo, como los antepasados de Goru no tardarían en saber.

Al ver que los caníbales no habían penetrado en las sabanas, descansaron de su largo viaje y levantaron dos poblados… Bogonda de Arriba y Bogonda de Abajo. Kane se encontraba en Bogonda de Arriba; las ruinas que había visto eran del poblado del valle. No tardarían en descubrir que se habían adentrado en un territorio habitado por unas pesadillas armadas de colmillos y garras. Oyeron el batir de las poderosas alas en la noche y vieron sombras terribles cruzando las estrellas y perfilándose bajo la luna. Los niños comenzaron a desaparecer y, finalmente, un joven cazador se perdió entre las colinas y allí se le hizo de noche. En la luz gris de la aurora, un cadáver mutilado y devorado a medias cayó desde los cielos en medio de la calle central del poblado, y el susurro en que se había convertido la risotada de ogro que les llegaba de las alturas dejó helados a quienes lo encontraron. Los Bogondi no tardarían en ser plenamente conscientes de lo terrible de su situación.

Al principio, los hombres alados tenían miedo de los recién llegados. Se ocultaban y sólo se aventuraban a salir de sus cavernas por la noche. Después, fueron haciéndose más osados. A plena luz del día, un guerrero alcanzó a uno con una flecha; pero como los demonios habían comprobado que podían matar a un ser humano, el grito de muerte del herido atrajo a una veintena de demonios que bajaron de los cielos para descuartizar al asesino delante de toda la tribu.

Después de lo sucedido, los Bogondi se prepararon a abandonar aquella comarca diabólica y cien de sus guerreros se precipitaron hacia las colinas en busca de un paso. Encontraron paredes empinadas, que un hombre sólo podía escalar con mucha fatiga, y también que estaban agujereadas de cuevas donde vivían los hombres alados.

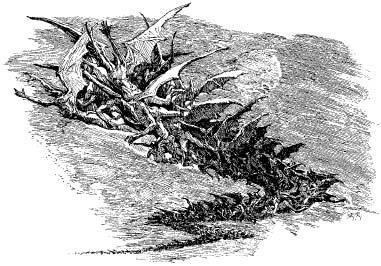

Y así tuvo lugar la primera batalla campal entre hombres y criaturas aladas, que se concluyó con una victoria aplastante de los monstruos. Los arcos y lanzas de los Bogondi resultaron inútiles contra los asaltos de los demonios alados. Del centenar de hombres que se dirigió hacia las colinas no sobrevivió ni uno solo, pues los Akaanas persiguieron a los que huían. El último fue cazado a un tiro de flecha del poblado de la meseta.

Tras aquello, los Bogondi, viendo que no tenían ninguna esperanza de atravesar las colinas, intentaron abrirse camino por donde habían venido. Pero una gran horda de caníbales se encontró con ellos en las sabanas y, en una gran batalla que duró casi todo el día, les hizo retroceder, rotos y vencidos. Goru dijo que cuando la batalla estaba en su apogeo, los cielos se atestaron de formas repugnantes, que volaban en círculo y reían con espantosa alegría al ver que los hombres se mataban a gran escala.

Así pues, los sobrevivientes de aquellos combates, lamiéndose las heridas, se plegaron a lo inevitable con la filosofía fatalista del salvaje. Cerca de mil quinientos hombres, mujeres y niños se quedaron y construyeron sus cabañas, cultivaron los campos y vivieron impasibles bajo la sombra de la pesadilla.

En aquellos días, los hombres alados eran muy numerosos y habrían podido aniquilar completamente a los Bogondi si hubiesen querido. Ningún guerrero podía plantar cara a los Akaanas, ya que eran más fuertes que los seres humanos, atacaban como los halcones y, si fallaban, podían confiar en sus alas para huir del contraataque.

En aquel punto, Kane interrumpió la narración para preguntar por qué los Bogondi no habían utilizado flechas contra los demonios. Pero Goru le contestó que sólo un arquero de excelente puntería habría sido capaz de acertar en el aire a un Akaana y que como tenían la piel demasiado dura, a no ser que la flecha le alcanzase de forma certera, no conseguiría atravesarlo. Kane sabía que los indígenas eran unos arqueros mediocres y que para las puntas de sus flechas utilizaban piedra tallada, hueso o hierro batido, casi tan blando como el cobre; se acordó de Poitiers y de Azincourt[1], y echó de menos un puñado de robustos arqueros ingleses… o unos cuantos mosqueteros dispuestos en línea.

Pero Goru dijo que los Akaanas no parecían tener intenciones de aniquilar a los Bogondi. Su principal alimento consistía en los pequeños cerdos y cabras que crecían en el altiplano. En ocasiones, llegaban hasta las sabanas para cazar algún antílope, pero desconfiaban de los lugares abiertos y temían a los leones. Jamás se aventuraban en las junglas y regiones boscosas, porque los árboles crecían tan juntos que no podían desplegar sus alas. Así que se mantenían cerca de la meseta y de las colinas… Nadie de los Bogondi sabía lo que había más allá.

Los Akaanas dejaban a los Bogondi vivir en aquel lugar por la misma razón que impulsa a los hombres a dejar vivir a los animales salvajes, o a llenar los lagos de peces… para su propio placer. El pueblo alado, según decía Goru, tenía un extraño y siniestro sentido del humor que se complacía en los gritos de sufrimiento de los seres humanos. Los gritos que habían repercutido entre aquellas funestas colinas le habrían helado el corazón a cualquiera.

Pero durante muchos años, decía Goru, después de que los Bogondi aprendieran a no resistirse a sus amos, los Akaanas se habían contentado con raptar de vez en cuando a algún niño, o a cualquier joven que por la noche se hubiese aventurado fuera de la valla que rodeaba al poblado. A los del pueblo alado no les gustaba el poblado; volaban alto, dando vueltas a su alrededor y no se aventuraban dentro, por lo que los Bogondi habían vivido seguros durante los últimos años.

Goru dijo que los Akaanas se estaban extinguiendo rápidamente; si se daba el caso de que los hombres que quedaban de su raza consiguiesen acabar con ellos… entonces, dijo con fatalismo, los caníbales volverían sin duda de la jungla y meterían a los sobrevivientes en sus cazuelas. En aquellos momentos no creía que quedasen vivos más de ciento cincuenta Akaanas. Kane le preguntó por qué no realizaban una incursión violenta y aniquilaban a los diablos, y Goru tuvo una sonrisa amarga y repitió sus observaciones respecto a las proezas que el pueblo alado solía realizar luchando. Además, dado que la tribu de los Bogondi sólo contaba entonces al completo con cuatrocientas almas, el pueblo alado era su única protección contra los caníbales del Oeste.

Y añadió que la tribu había menguado más en los últimos treinta años que en todos los anteriores. A medida que el número de Akaanas disminuía, su salvajismo infernal aumentaba. Cada vez capturaban a más gente de los Bogondi para torturarla y devorarla en sus siniestras cuevas en lo alto de las colinas, y Goru habló de incursiones por sorpresa contra partidas de cazadores y grupos de agricultores en los campos de llantén, y de noches que resultaban espantosas por los gritos terribles y el rumor de conversaciones que llegaban de las colinas oscuras, y por una risa semihumana capaz de helarle a uno la sangre; y de miembros arrancados y de cabezas ensangrentadas, congeladas en una mueca espantosa, que caían del cielo sobre el asustado poblado, y de fiestas impías entre las estrellas.

Entonces llegó la sequía, dijo Goru, y una gran hambruna. Muchas de las fuentes se secaron y los cultivos de arroz, ñame y llantén se arruinaron. Los ñus, los antílopes y los búfalos que representaban la mayor parte de la dieta cárnica de los Bogondi huyeron a la jungla en busca de agua, y los leones, una vez que su hambre venció al miedo que tenían del hombre, se dirigieron a las tierras altas. Murieron muchos de la tribu, y los demás se vieron obligados a comerse los cerdos que eran la presa natural del pueblo alado. Aquello enfureció a los Akaanas y diezmó a los cerdos. La sequía, los Bogondi y los leones terminaron con todas las cabras y con la mitad de los cerdos.

Finalmente, la hambruna pasó, pero el mal ya estaba hecho. De tantos bosquecillos como antes poblaban la meseta, sólo quedaban unos pocos, que no servían para ocultarse en ellos. Como los Bogondi se habían comido los cerdos, los Akaanas se comieron a los Bogondi. La vida se convirtió en un infierno para los seres humanos, y el poblado del valle, que sólo albergaba unas ciento cincuenta almas, se rebeló. Empujados al paroxismo por los repetidos ultrajes, se volvieron contra sus amos. Un Akaana que se estaba posando en un paseo para robar un niño fue asaeteado y muerto. Después de aquello, los habitantes de Bogonda de Abajo se retiraron a sus cabañas y aguardaron su destino.

Y este llegó de noche, según contaba Goru. Los Akaanas habían superado la desconfianza que sentían por los lugares habitados. La bandada entera llegó volando desde las colinas, y Bogonda de Arriba se despertó a tiempo de escuchar el espantoso cataclismo de gritos y blasfemias que marcaba el fin del otro poblado. Durante toda la noche, la gente de Goru había estado sudando de miedo, sin atreverse a moverse, escuchando los aullidos y los gemidos que desgarraban la oscuridad. Finalmente, aquellos sonidos cesaron, seguía diciendo Goru mientras secaba el sudor frío que perlaba su frente, pero los otros sonidos, fruto de un festín infame y espantoso, siguieron poblando la noche con demoníaca obscenidad.

Al despuntar la aurora, la gente de Goru vio que la bandada infernal regresaba volando a las colinas, como demonios que volvieran al Infierno al despuntar el día. Volaron lenta y pesadamente, como buitres ahítos. Más tarde, la gente se atrevió a bajar hasta el poblado maldito, y lo que en él encontraron les hizo salir corriendo entre aullidos. Y hasta aquel día, según decía Goru, ningún hombre pasaba a menos de un tiro de arco de aquel silencioso horror. Kane asintió y comprendió, y sus fríos ojos parecieron más sombríos que nunca.

Después de aquello, la gente aún permaneció a la expectativa durante muchos días, temblando aterrorizada. Finalmente, con la desesperación que da el miedo y que es capaz de generar una indecible crueldad, echaron a suerte quién debía ser atado al poste que se levantaba entre los dos poblados. Tenían la esperanza de que los Akaanas reconocieran aquello como un signo de sumisión y que el poblado que aún quedaba en pie pudiese sustraerse a la suerte sufrida por el otro. La costumbre, apuntó Goru, había sido tomada de los caníbales que antaño adoraban a los Akaanas, a los que ofrecían un sacrificio humano cada novilunio. Pero como el azar les había demostrado que los Akaanas podían morir, por eso habían dejado de adorarlos… al menos esa era la deducción de Goru, quien explicó profusamente que ninguna cosa mortal merece adoración, por malvada o poderosa que pueda ser.

Sus propios antepasados habían hecho sacrificios ocasionales para aplacar a los demonios alados, pero sólo en los últimos tiempos aquello se había convertido en una costumbre regular. Y necesaria. Y como los Akaanas la aguardaban, en cada novilunio los Bogondi escogían entre su menguada población a un joven fuerte, o a una muchacha, que ataban al poste.

Kane observó atentamente el rostro de Goru mientras le hablaba de lo terrible que todo aquello había sido para él, y supo que el sacerdote era sincero. Sintió un escalofrío al pensar que toda una tribu de seres humanos iba a acabar, lenta pero inexorablemente, entre las fauces de una raza de monstruos.

Les habló del desgraciado que había visto, y Goru asintió, con la mirada llena de dolor. Había estado atado al poste durante un día y una noche, mientras los Akaanas saciaban sus abominables ansias de tortura en su carne estremecida y agonizante. Hasta entonces, los sacrificios habían mantenido alejado al poblado de su destino. Los cerdos que quedaban proveían de sustento a los pocos Akaanas sobrevivientes, junto con algún niño que raptaban de vez en cuando; al parecer se sentían contentos por tener garantizada su inconfesable diversión gracias a la víctima que sacrificaban en cada luna nueva.

Kane tuvo una idea.

—¿Los caníbales nunca suben a la meseta?

Goru negó con la cabeza; a salvo en su jungla, jamás realizaban incursiones en la sabana.

—Pero me estuvieron persiguiendo hasta las mismísimas estribaciones de las colinas.

Goru negó nuevamente con la cabeza. Sólo se había tratado de un caníbal; ellos habían encontrado sus huellas. Al parecer, un único guerrero, más osado que los demás, había permitido que su pasión por la caza venciera el miedo que sentía por la siniestra meseta, y había pagado su error. Kane cerró violentamente la boca, haciendo sonar los dientes, lo que en él equivalía a una palabrota. Se sintió irritado al pensar que había estado huyendo durante tanto tiempo de un único enemigo. No era de extrañar que le hubiese seguido con tanta precaución y que esperase a que anocheciese para atacar. Pero no comprendía, y así se lo hizo saber a sus interlocutores, por qué el Akaana había cogido al caníbal y no a él… Y por qué no había sido atacado por el hombre-murciélago que se posó en su árbol aquella noche.

El caníbal sangraba, le explicó Goru. Y el olor de la sangre debió incitar a los demonios alados a atacar, porque ellos la percibían de lejos, como los buitres. Por otra parte, se mostraron muy precavidos, ya que jamás habían visto a un hombre como Kane, que no parecía tener miedo. Posiblemente decidieron espiarle y aprovechar cuando estuviese distraído para atacar.

¿Qué eran esos seres? Goru se encogió de hombros al oír la pregunta de Kane. Ya estaban allí cuando llegaron sus antepasados, que nunca habían oído hablar de ellos. Como no se relacionaban con los caníbales, estos no les habían podido contar nada al respeto. Vivían en cuevas, desnudos como animales; no conocían el fuego y sólo comían carne fresca. Pero tenían una especie de lenguaje y reconocían un rey entre ellos. Muchos habían muerto durante la gran hambruna, porque los más fuertes se comieron a los más débiles. Se estaban extinguiendo rápidamente: en los últimos años no se había visto entre ellos hembras ni jóvenes. Cuando aquellos machos muriesen, se acabarían los Akaanas; pero Bogonda, según pensaba Goru, habría desaparecido antes, a menos que… Y entonces miró a Kane de una manera extraña y melancólica. Pero el puritano estaba absorto en sus pensamientos.

Entre las numerosas leyendas de los indígenas que había oído durante sus vagabundeos, recordó una. Hacía tiempo, mucho tiempo, como le contara un viejo hombre ju-ju, unos demonios alados llegaron volando del Norte y pasaron sobre su territorio, perdiéndose en el laberinto de junglas que se extendía hacia el Sur. Y el hombre ju-ju relató una leyenda antigua, más bien antiquísima, que tenía que ver con aquellas criaturas… que antaño habían sido miríadas, cuando vivían más allá de un gran lago de agua amarga, a muchas lunas hacia el Norte, hasta que, hacía muchas eras de aquello, un jefe guerrero y sus hombres habían luchado contra ellas con arcos y flechas, y matado a muchas, expulsando a las demás hacia el Sur. El nombre de aquel jefe era N’Yasunna, y poseía una gran canoa de guerra con muchos remos que la impulsaban velozmente sobre el agua salada.

Al recordar aquello, un gélido viento sacudió de improviso el corazón de Solomon Kane, como si se acabase de abrir violentamente una puerta que diese a los abismos exteriores del Tiempo y del Espacio. Acababa de comprender el sentido de aquel mito falseado y la verdad de una leyenda, aún más antigua y terrible. El gran lago amargo debía ser el mar Mediterráneo, y el jefe N’Yasunna no era otro que el héroe Jasón, que venció a las harpías y las expulsó… no sólo hacia las islas Estrófades, sino hacia el interior de África. Así que el viejo cuento pagano era cierto, se dijo Kane, todavía desconcertado, porque aquello le abría la puerta de un extraño reino de sobrecogedoras posibilidades. Si el mito de las harpías era una realidad… ¿también lo serían las demás leyendas, la Hidra, los centauros, la Quimera, la Medusa, Pan, los sátiros…?

Tras aquellos mitos de la antigüedad… ¿no estarían agazapadas realidades de pesadilla, con colmillos llenos de baba y zarpas manchadas de una espantosa maldad? África, el Continente Negro, tierra de sombras y de horror, de embrujamiento y brujería, adonde habían sido desterrados los seres diabólicos antes que comenzase a despuntar la luz en el mundo occidental…

Kane se libró de sus ensoñaciones con un sobresalto. Goru le estaba tirando, suave y tímidamente, de la manga.

—¡Sálvanos de los Akaanas! —dijo Goru—. ¡Aunque no seas un dios, llevas sobre ti su poder! Empuñas el poderoso bastón ju-ju que antaño fuera el cetro de los imperios caídos y la vara de los sacerdotes poderosos. Además, posees armas que hablan de muerte con fuego y humo… pues nuestros jóvenes te vigilaban y vieron cómo matabas a dos Akaanas. Te haremos nuestro rey… nuestro dios… ¡lo que tú quieras! Ha transcurrido más de una luna desde que llegaste a Bogonda y ya ha pasado el tiempo del sacrificio, pero el poste ensangrentado sigue vacío. Los Akaanas no han venido por el poblado desde que estás en él y ya no roban niños. ¡Nos hemos podido librar de su yugo porque creemos en ti!

Kane se llevó las manos a las sienes.

—¡No sabes lo que me pides! —exclamó—. ¡Bien sabe Dios que mi más profundo deseo es liberar esta tierra de su maldición, pero no soy un dios! Con mis pistolas puedo matar a unos cuantos demonios, pero me queda muy poca pólvora. Si tuviese una buena provisión de pólvora y balas, y el mosquete que destrocé en las Colinas de los Muertos, que estaban infestadas de vampiros, sí que haría una buena caza. Pero, aunque matase a todos esos demonios… ¿qué pasaría con los caníbales?

—¡También se asustarían de ti! —exclamó el viejo Kuroba, mientras su hijo Loga, que tenía que ser la próxima víctima, y la joven Nayela le miraban desde lo más profundo de su alma. Kane apoyó el mentón en uno de sus puños y reflexionó.

—Me quedaré en Bogonda lo que me queda de vida, si pensáis que con ello puedo proteger a vuestra gente.

* * *

De tal suerte, Solomon Kane se quedó en el poblado de Bogonda de Arriba, más bien Bogonda de la Sombra. Sus habitantes eran gente amable, cuya vivacidad natural y ganas de vivir estaban apagadas y tenían un toque de tristeza por llevar tanto tiempo viviendo bajo la Sombra. Pero se habían animado muchísimo desde la llegada del inglés, haciendo que a Kane se le encogiese el corazón al sentir la patética confianza que habían depositado en él. Cantaban en los campos de llantén, bailaban alrededor del fuego y no dejaban de mirarle con ojos llenos de fe y de adoración. Pero Kane, maldiciendo su propia impotencia, sabía cuán fútil sería su imaginaria protección si los demonios alados aparecieran de improviso en el cielo.

No obstante, se quedó en el poblado. En sus sueños, las gaviotas evolucionaban alrededor de los acantilados del querido Devon, recortándose sobre los límpidos cielos azules, azotados por el viento; pero durante el día, la llamada de las tierras desconocidas que se extendían más allá de Bogonda se clavaba como una garra en su corazón, embargándole de feroz anhelo. A pesar de todo, siguió en Bogonda y se estrujó el cerebro para encontrar un plan. Se quedaba sentado, mirando durante horas el bastón ju-ju, esperando en su desesperación que la magia negra le ayudase donde su mente había fracasado. Pero el antiguo regalo de N’Longa no le ayudó. En una ocasión había evocado al hechicero de la Costa de los Esclavos, a pesar de tantas leguas como les separaban… pero N’Longa sólo podía acudir en su ayuda cuando estaban en juego fuerzas sobrenaturales, y era evidente que aquellas harpías no eran sobrenaturales.

El germen de una idea comenzó a crecer en el fondo de la mente de Kane, pero la descartó. Tenía que ver con una gran trampa… ¿Cómo podría atrapar a los Akaanas?

El rugido de los leones supuso un lúgubre acompañamiento a sus deprimentes meditaciones. A medida que los hombres escaseaban en la meseta, las bestias salvajes, que sólo tenían miedo de las lanzas de los cazadores, comenzaron a aparecer por ella. Kane rio amargamente, pues lo que le preocupaba no eran los leones, que podían ser perseguidos y muertos uno a uno.

A poca distancia del poblado se levantaba la gran cabaña de Goru, antaño sala del consejo. Aquella cabaña estaba llena de fetiches extraños, llenos de magia poderosa con la que vencer a los malos espíritus, según decía Goru, agitando sus gordezuelas manos en un gesto de impotencia, pero que ofrecían escasa protección contra demonios alados hechos de cartílago, carne y hueso.

Kane dormía tranquilamente, sin soñar, y, de repente, se despertó. Una espantosa mezcolanza de gritos había irrumpido en su cerebro. Fuera de su cabaña, la gente moría en medio de la noche, de forma espantosa, como ganado en el matadero. Se había ido a dormir como siempre, vestido y con sus armas. Al ir hacia la puerta, algo cayó a sus pies, balbuciendo y gimoteando, para agarrarse a sus rodillas con una mueca convulsa y una súplica incoherente.

Bajo la débil luz de un fuego que agonizaba cerca, Kane reconoció con un estremecimiento el rostro del joven Loga, espantosamente descuartizado y manchado de sangre, que comenzaba a fijarse en una máscara de muerte. La noche estaba llena de sonidos aterradores: aullidos inhumanos que se mezclaban con el rumor de poderosas alas, el ruido de la paja de los techos al ser rasgada, y una horrible risotada demoníaca. Kane se liberó del abrazo de los brazos muertos y corrió hacia el fuego agonizante. Sólo pudo ver un caos vago y confuso de formas que huían y de siluetas en rápido movimiento, un borrón confuso de alas oscuras recortándose contra las estrellas.

Cogió un madero que ardía y lo aplicó al techo de su cabaña; cuando comenzó a arder y las llamas le mostraron lo que ocurría, Kane se quedó atónito por tanto horror. El destino, rojo y aullador, había caído sobre Bogonda. Los monstruos alados recorrían gritando sus calles, volando por encima de las cabezas de la gente que huía, levantando los techos de paja de las cabañas para atrapar a las llorosas víctimas que estaban dentro de ellas.

Con un grito estrangulado, el inglés se liberó de aquel trance de horror en que había caído, sacó una pistola y disparó hacia una veloz sombra de ojos llameantes, que cayó a sus pies con el cráneo partido. Kane lanzó un fiero y profundo rugido y se arrojó en medio del pandemónium, y toda la furia de berserkr[2] de sus antepasados paganos, los sajones, explotó en él.

Aturdidos y desconcertados por el súbito ataque, acobardados por largos años de sumisión, los Bogondi fueron incapaces de ofrecer resistencia, y la mayor parte murieron como borregos. Algunos, enloquecidos de desesperación, lucharon, pero sus flechas cayeron al azar o rebotaron en las durísimas alas, aparte del hecho de que la diabólica agilidad de aquellas criaturas convertía en inciertos los lanzazos y hachazos. Saltando por el terreno, eludían los golpes de sus víctimas y, cayendo sobre sus hombros, las derribaban en el suelo, donde colmillos y zarpas terminaban su macabra faena.

Kane vio al viejo Kuroba, enjuto y manchado de sangre, apoyado contra la pared de una cabaña, con los pies encima del cuello de un monstruo que no había sido lo suficientemente rápido. El viejo jefe de rostro lúgubre empuñaba con ambas manos un hacha de guerra, lanzando fortísimos golpes que, al menos durante unos momentos, habían detenido el espeluznante avance de media docena de diablos. Cuando Kane se disponía a ir corriendo para ayudarle, escuchó un débil gemido, henchido de dolor. La joven Nayela se debatía débilmente boca abajo en un charco de sangre, con una cosa parecida a un buitre en la espalda, que la estaba destrozando. Sus ojos vítreos buscaron el rostro del inglés en una angustiosa súplica.

Kane lanzó un amargo juramento y disparó a quemarropa. El diablo alado cayó hacia atrás con un chillido aborrecible y un agitar salvaje de alas muertas, y Kane se acercó a la moribunda. Ella gimió y besó sus manos con labios estremecidos, mientras él acunaba su cabeza entre sus brazos. Poco después cerró los ojos.

Kane dejó suavemente el cadáver y miró hacia donde estaba Kuroba. Sólo vio un montón compacto de siluetas espantosas que chupaban y rasgaban algo que ocultaban con sus cuerpos. Entonces enloqueció. Con un aullido que pudo oírse en el Infierno, se arrojó contra ellas, comenzando a matar desde aquel mismo momento. Mientras se ponía de pie de un salto, pues estaba arrodillado, sacó el puñal y con él traspasó la garganta de una cosa que parecía un buitre. Acto seguido, desenvainó su estoque y, mientras aquella cosa se derrumbaba y se debatía en la agonía, el enfurecido puritano cargó hacia delante buscando nuevas víctimas.

A su alrededor, la gente de Bogonda moría de forma espantosa. Luchaban fútilmente o escapaban, y los demonios les daban caza, como un halcón a una liebre. Corrían hacia las cabañas, y entonces los demonios abrían el techo de paja o echaban abajo la puerta, y lo que ocurría en el interior no era contemplado, afortunadamente, por los ojos de Kane.

Para este, o mejor para su mente conmovida por tanto horror, él era el único responsable. Los Bogondi habían confiado en que él los salvaría. Habían desatendido el sacrificio y desafiado a sus siniestros amos. En aquellos momentos pagaban un precio horrible por ello, y él era incapaz de salvarlos. En los ojos nublados por la agonía que se volvían hacia él, Kane apuró los posos negros de su amarga copa. No era cólera, ni tampoco el odio que genera el miedo. Era dolor y reproche por algo que no comprendían. Él era su dios, y les había fallado.

Se hundió en la masacre, pero los demonios le evitaron y fueron en busca de presas más fáciles. Era imposible ignorar a Kane. En una niebla roja, que nada tenía que ver con la cabaña que ardía, contempló el culmen del horror: una harpía tenía una cosa desnuda y palpitante que había sido una mujer y ahondaba con sus colmillos lobunos en sus carnes. Mientras Kane se arrojaba sobre ella, precedido por su espada, el hombre-murciélago dejó caer su temblorosa y gemebunda presa y emprendió el vuelo. Pero Kane soltó el estoque y con el salto de una pantera sedienta de sangre aferró la garganta del demonio y rodeó con sus piernas de acero sus extremidades inferiores.

De nuevo se encontró luchando en el aire, pero en aquella ocasión a poca altura por encima de las techumbres de las cabañas. El terror había penetrado en el frío cerebro de la harpía. Ya no se debatía para inmovilizarlo y matarlo, sino sólo para librarse de aquel ser silencioso que se aferraba a ella y que luchaba con tanto ardor por su vida. Se contorsionó salvajemente, gritando cosas aborrecibles y dando aletazos; pero cuando el puñal de Kane la mordió más profundamente, se inclinó bruscamente hacia un lado y cayó en picado.

El techo de paja de una cabaña interrumpió su caída, y Kane y la harpía moribunda se desplomaron sobre una masa que se retorcía en el suelo. Bajo la espantosa y titubeante luz de la cabaña que ardía, en cuyo interior habían ido a parar, Kane contempló una escena capaz de producir una conmoción cerebral a quien la contemplase: unos colmillos que goteaban sangre en la descomunal oquedad de una boca, y un simulacro carmesí de forma humana, todavía animado con una vida que agonizaba. Después de aquello, en el laberinto de locura que había comenzado a recorrer, sus dedos de acero apretaron la garganta del demonio con una presa que no pudieron soltar los desgarrones de las zarpas ni los martillazos de las alas, hasta que Kane sintió la hórrida vida fluir por sus dedos y el óseo cuello se partió con un crujido.

Fuera proseguía la roja locura de la carnicería. Kane se levantó de un salto y su mano se cerró sobre la primera arma que encontró. Al salir corriendo de la cabaña, una harpía se le echó prácticamente encima. Lo que había cogido era un hacha, que descargó encima del demonio, con un tremendo golpe que hizo que sus sesos saltasen por el aire como si fuesen agua. Se lanzó hacia delante, tropezando con cadáveres y miembros mutilados, perdiendo sangre por una docena de heridas, y se detuvo, desconcertado y gritando de rabia.

El pueblo alado había comenzado a levantar el vuelo. No querían enfrentarse por más tiempo con aquel extraño loco que, en su demencia, era más terrible que ellos. Pero no se iban solos a las regiones superiores. Entre sus ávidas zarpas se debatían unas formas que se retorcían y gritaban; y Kane, que corría de un lado a otro con su hacha que goteaba sangre, se encontró solo en un poblado lleno de cadáveres.

Echó hacia atrás la cabeza para dar a conocer a gritos el odio que sentía por aquellos demonios, y entonces sintió que unas gotas cálidas y espesas le caían por el rostro, al tiempo que los cielos cubiertos de sombras se llenaban con los gritos de agonía y la risa de los monstruos.

Mientras los sonidos de aquel horrendo festín que se celebraba en los cielos llenaban la noche, y la sangre que llovía de las estrellas le caía en el rostro, el último vestigio de razón que le quedaba a Kane se esfumó. Y comenzó a moverse de un lado para otro, gritando blasfemias caóticas.

Pero ¿acaso no era él un símbolo del hombre, titubeando entre huesos con señales de dientes y cabezas humanas separadas de sus troncos, en una mueca espantosa, y blandiendo una fútil hacha, mientras profería palabras incoherentes de odio a las tremendas y aladas siluetas de la noche que habían hecho de él su presa, y que reían entre dientes con demoníaco triunfo, volando sobre él y tirando sobre sus ojos enloquecidos la lastimosa sangre de sus víctimas humanas?

El trémulo y blanco rostro de la aurora se deslizó sobre las negras colinas para rielar sobre los rojos despojos de lo que había sido el poblado de Bogonda. Las cabañas estaban intactas, excepto la que se había convertido en cenizas humeantes, pero los techos de paja de muchas de ellas estaban hundidos. Miembros mutilados, total o parcialmente desprovistos de carne, alfombraban las calles y algunos aparecían dislocados, como si hubiesen caído desde gran altura.

Era un reino de muerte, donde sólo había una señal de vida. Solomon Kane se apoyó en el hacha manchada de cuajarones de sangre seca y contempló la escena con ojos cansados y enloquecidos. Estaba lleno de mugre y de grumos de la sangre que había manado de las largas heridas que le cubrían pecho, rostro y hombros, pero no se molestó en pensar en ellas.

La gente de Bogonda no había muerto sola. Diecisiete harpías yacían entre sus restos. Kane había matado a seis de ellas. El resto eran el resultado de la frenética desesperación de los Bogondi ante la muerte. Pero era una venganza bastante pobre. De los más de cuatrocientos habitantes de Bogonda de Arriba, ninguno había vivido para ver el nuevo día. Y las harpías habían regresado a sus cuevas en las colinas negras, saciadas hasta reventar.

Con pasos lentos y mecánicos, Kane comenzó a recoger sus armas. Encontró la espada, el puñal, las pistolas y el bastón ju-ju. Salió del recinto de la ciudad y se dirigió a la gran cabaña de Goru. Allí se detuvo, presa de un nuevo horror. El espantoso humor de las harpías les había sugerido una broma deliciosa. Desde encima de la puerta de la cabaña, la cabeza cortada de Goru le miraba fijamente. Las mejillas regordetas estaban contraídas, los labios pendían, dándole un aspecto de idiotez horrorizada, y los ojos abiertos al máximo parecían los de un niño herido. En aquellos ojos, Kane vio estupor y reproche.

El inglés contempló la masacre en que se había convertido Bogonda y la máscara de muerte de Goru. Y levantó sus apretados puños sobre su cabeza y, con ojos desorbitados y labios temblorosos y espumeantes de saliva, maldijo al cielo y a la tierra, y a las esferas superiores e inferiores. Maldijo a las frías estrellas, al sol llameante, a la luna burlona y al murmullo del viento. Maldijo a todos los hados y destinos, a todo lo que había amado y odiado, a las ciudades silenciosas bajo los mares, a las eras pasadas y a los eones futuros. En una explosión desordenada de impiedad, maldijo a dioses y diablos, que juegan con la humanidad, y maldijo al hombre, porque vive ciegamente, y ciegamente ofrece su espinazo a los herrados pies de sus dioses.

Después, cuando se quedó sin resuello, se detuvo, jadeante. Desde más abajo le llegó el profundo rugido de un león, y en los ojos de Kane apareció un destello de astucia. Permaneció quieto, como si se hubiese quedado congelado, y de lo más profundo de su locura surgió un plan desesperado. En silencio, comenzó a retractarse de su blasfemia de antes, pues, aunque los dioses de pies de hierro hicieran al hombre para que les sirviese de diversión y entretenimiento, también le dieron un cerebro capaz de pergeñar astucias y crueldades mayores que las que puedan realizar los demás seres vivos.

—Tú te quedarás aquí —dijo Solomon Kane a la cabeza de Goru—. El sol secará tu piel y los fríos rocíos de la noche harán que te encojas. Pero yo apartaré de ti a los milanos, y tus ojos podrán contemplar la caída de vuestros asesinos. Es cierto que no pude salvar a la gente de Bogonda, pero, por el Dios de mi raza, juro que la vengaré. El hombre es el juguete y el sustento de las titánicas criaturas de la noche y del horror, cuyas alas gigantescas siempre se encuentran sobre él. Pero incluso a las criaturas del mal puede llegarles su fin… y tú lo verás, Goru.

En los días que siguieron, Kane trabajó arduamente, desde la primera luz gris de la aurora hasta después de ponerse el sol, bajo la blanca luz de la luna, hasta que caía y se quedaba dormido, completamente agotado. Comía a ratos mientras trabajaba y no se preocupaba de sus heridas, por lo que apenas se dio cuenta de que habían sanado por sí solas. Bajaba por la pendiente y recogía cañas similares al bambú, que cortaba en trozos largos, aunque resistentes. También cortaba grandes ramas de los árboles y lianas, que usaría como cuerdas.

Con aquel material reforzó las paredes y el techo de la cabaña de Goru. Clavó las cañas profundamente en la tierra, a lo largo de las paredes, y las entrelazó, atándolas después fuertemente con las lianas, que eran tan resistentes y flexibles como cuerdas. Extendió sobre el techo las ramas de los árboles, fijándolas fuertemente. Cuando hubo terminado, hasta a un elefante le habría costado trabajo tirar abajo las paredes.

Los leones habían llegado a la meseta en gran número, por lo que las piaras de cerdos salvajes comenzaron rápidamente a disminuir. A los que no mataban los leones, los mataba Kane, y después los arrojaba a los leones. Aquello atormentó su corazón, pues era hombre de naturaleza amable, y aquella matanza generalizada, aunque fuese de cerdos, que bien habrían podido caer ante otros depredadores, le causó dolor. Pero como formaba parte de su plan de venganza, tuvo que reprimir sus sentimientos.

Los días se convirtieron en semanas. Kane trabajó día y noche, sin dejar de hablar a la cabeza marchita y momificada de Goru, cuyos ojos, de manera extraña y a pesar del ardor del sol y del hechizo de la luna, no se habían apagado, sino que aún retenían una chispa de vida. Mucho después, cuando la memoria de aquellos días lunáticos se había convertido en una vaga pesadilla, Kane se preguntó si, tal y como entonces le pareciera, los resecos labios de Goru se habían movido para contestarle, hablándole de cosas extrañas y misteriosas.

Kane veía a los Akaanas volar a lo lejos, recortándose en el cielo, pero no se acercaban ni siquiera cuando dormía en la gran cabaña, con las pistolas al alcance de la mano. Temían su poder, que le permitía dar la muerte con el humo y el trueno.

Al principio, notó que volaban torpes, saciados por la carne fresca que habían comido durante aquella noche roja y por los cuerpos que se habían llevado a sus cuevas. Pero a medida que fueron pasando las semanas, parecían cada vez más flacos, cada vez se aventuraban más lejos en busca de alimento. Y Kane se reía en voz alta, como un loco.

Su plan no podría haberse realizado antes; pero dadas las circunstancias de aquel entonces, ya no había seres humanos para llenar las barrigas de las harpías. Ni tampoco cerdos. En toda la meseta no quedaban criaturas que pudiesen alimentar al pueblo alado. Podrían haberse ido al Este de las colinas, pero Kane creía saber el motivo que se lo impedía. Debía ser una región de jungla espesa, como la que se encontraba al Oeste. Los vio volar sobre la sabana para cazar antílopes y comprobó que los leones se cobraban tributo. Después de todo, los Akaanas eran débiles comparados con los depredadores; su fuerza sólo les permitía cazar cerdos, antílopes… y hombres.

Al final acabaron por acercarse de noche hasta él, y pudo ver cómo le miraban en medio de la oscuridad sus ávidos y relucientes ojos. Juzgó que había llegado el momento. Los enormes búfalos, demasiado grandes y feroces para que el pueblo alado se atreviese a matarlos, habían entrado en la meseta para pastar en los campos que quedaran desiertos tras la extinción de los Bogondi. Kane consiguió separar de su manada a uno de ellos y conducirlo, con gritos y pedradas, hasta la cabaña de Goru. Fue una tarea pesada y peligrosa, y en varias ocasiones Kane escapó de milagro a las súbitas cargas del búfalo, pero perseveró y, finalmente, delante de la cabaña, lo abatió de un tiro.

Había comenzado a levantarse un fuerte viento del Este, por lo que Kane arrojó al aire grandes cantidades de sangre para que su olor se propagase hasta las colinas, donde estaban las harpías. Despedazó el búfalo y llevó los cuartos a la cabaña, y después consiguió llevar a su interior el enorme tronco. Entonces se retiró a la espesura de los árboles de un bosquecillo cercano y aguardó.

No tuvo que esperar mucho. El aire de la mañana se llenó repentinamente con los batidos de muchas alas, y una espantosa bandada aleteó encima de la cabaña de Goru. Tuvo la impresión de que todos aquellos animales —a menos que fuesen hombres— estaban allí, y se extasió al contemplar aquellas criaturas altas y extrañas, tan parecidas al hombre y, sin embargo, tan diferentes… los verdaderos demonios de las leyendas que contaban los curas papistas. Plegaban sus alas como si fuesen una capa y caminaban erguidas, hablándose unas a otras con voz estridente y crepitante, que nada tenía de humana.

No, pensó Kane, aquellas cosas no eran hombres. Quizá fueran la materialización de alguna broma macabra de la Naturaleza… alguna parodia de la infancia del mundo, cuando la creación era un experimento. Quizá fuesen el resultado de un acoplamiento obsceno y prohibido entre hombre y bestia; pero lo más posible es que se tratase de una excrecencia monstruosa del árbol de la evolución… Porque ya hacía tiempo que Kane había intuido la verdad en las heréticas teorías de los filósofos antiguos, para quienes el hombre no era más que un animal superior. Y si la Naturaleza había creado muchas bestias extrañas en épocas pasadas, ¿por qué no iba a haber experimentado con formas monstruosas de humanidad? Seguramente, el hombre, tal y como Kane lo entendía, no había sido el primero de su especie en caminar sobre la tierra, y no sería el último.

Las harpías dudaron, con su natural desconfianza por las viviendas, y algunas volaron hasta el techo y quitaron algo de paja. Pero Kane había trabajado a conciencia. Terminaron por bajar al suelo y, finalmente, impelida más allá de lo que podía resistir por el olor de la sangre y la vista de la carne, una de ellas se aventuró dentro de la cabaña. En un instante, todas se agolparon en el interior, atacando vorazmente la carne. Cuando entró la última, Kane alargó un brazo y tiró de una larga liana que hacía caer el gancho que mantenía abierta la puerta de la cabaña que había construido. Esta cayó con un fuerte ruido, y la barra que la cerraba quedó en su sitio. Aquella puerta habría resistido la carga de un toro salvaje.

Kane salió de su escondite y observó el cielo. Cerca de unas ciento cincuenta harpías habían entrado en la cabaña. Como no vio a ninguna más volando por el cielo, tuvo la certeza de que había atrapado a toda la bandada. Entonces, con una sonrisa cruel y premeditada, aplicó pedernal y eslabón a una pila de hojas secas que había amontonado cerca de uno de los muros. Dentro se escuchó un parloteo de inquietud, pues las criaturas acababan de darse cuenta de que estaban encerradas. Un débil rizo de humo se agitó, seguido de un parpadeo rojo; el montón de hojas secas comenzó a arder y su fuego prendió en las cañas secas.

Instantes después, todo el muro estaba ardiendo. Los demonios que estaban dentro olieron el humo y comenzaron a inquietarse. Kane los oyó parlotear alocadamente y clavar sus garras en las paredes. Su mueca fue salvaje, fría y desprovista de alegría. Una racha de viento hizo que las llamas rodeasen la cabaña y saltasen a la techumbre… y, con un rugido, toda la cabaña quedó envuelta en llamas.

En el interior sonó un espantoso pandemónium. Kane oyó el aplastarse de los cuerpos contra las paredes, que acusaron los impactos y resistieron. Los horribles gritos eran música para su alma; levantando al cielo los brazos, los saludó con unas espantosas risotadas que calaban hasta los tuétanos. El cataclismo de horror fue creciendo hasta hacerse insoportable y vencer el tumulto de las llamas. Después, a medida que las llamas mordían el interior y el humo se espesaba, se redujo a una mezcolanza de balbuceos estrangulados y jadeos. Un intolerable olor de carne quemada inundó la atmósfera y, si en la mente de Kane hubiese quedado espacio para otra cosa que no fuese un insano triunfo, se habría estremecido al pensar que aquel olor nauseabundo e indescriptible era el que desprende la carne humana cuando arde.

Entre la espesa nube de humo, Kane vio una cosa que, entre gemidos y sonidos angustiosos, emergía del techo destrozado y comenzaba a elevarse, batiendo de manera lenta y agonizante unas alas que estaban terriblemente quemadas. Apuntó tranquilamente y disparó. La criatura ciega y abrasada se precipitó en la masa llameante, justo en el momento en que las paredes se desplomaban hacia dentro. A Kane le pareció que el rostro de Goru, poco antes de caer y desaparecer en el humo, esbozaba de improviso una tremenda mueca, y que una risotada de alegría se mezclaba insólitamente con el rugido de las llamas. Pero el humo y la locura suelen jugar extrañas bromas.

* * *

Kane seguía inmóvil, con el bastón ju-ju en una mano y la humeante pistola en la otra, encima de las humeantes ruinas que ocultaban para siempre de la vista del hombre los últimos restos de aquellos monstruos terribles y semihumanos que otro héroe había expulsado de Europa en una era desconocida. Kane seguía inmóvil, sin ser consciente de que era como una estatua triunfal de fría mirada, dominante… el combatiente supremo.