EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, Solomon Kane se levantó de un salto y comenzó a recoger sus armas de encima del montón de pieles que le servían de rudimentario lecho. Lo que le había despertado no era el tamborileo frenético de la lluvia del trópico sobre las hojas del techo de la cabaña, ni tampoco el retumbar del trueno. Eran los gritos de agonía, el clamor del acero que hendía el tumulto de la tormenta tropical. Algo estaba sucediendo en el poblado indígena donde se había refugiado de la tormenta, y todo parecía indicar que se trataba de una incursión violenta. Mientras buscaba a tientas su espada, se preguntó qué tipo de hombres se atreverían a realizar un ataque en plena noche y en medio de una tormenta como aquella. Sus pistolas estaban junto a la espada, pero no las cogió, ya que dejarían de funcionar bajo aquel diluvio en cuanto el agua mojara sus mecanismos.

Como se había acostado sin quitarse la ropa, excepto el sombrero de ala ancha y la capa, salió corriendo hacia la puerta de la cabaña sin detenerse a buscarlos. La desigual cicatriz de un rayo, que pareció abrir los cielos, le mostró la visión caótica de unas formas que se batían entre las cabañas, entre el sorprendente destellar de los relampagueantes aceros. Sobre el fragor de la tormenta pudo oír con claridad los chillidos de los indígenas y otras exclamaciones más graves y profundas, en una lengua desconocida. Al salir de sopetón fuera de la cabaña sintió la presencia de alguien frente a él; en aquel momento, otro atronador exabrupto de fuego hendió el cielo, inundándolo todo con una extraña luz azul. Solomon se lanzó salvajemente a fondo, sintió que la hoja de su estoque parecía doblarse al chocar contra su oponente y vio una pesada espada abatiéndose sobre su cabeza. Una lluvia de chismas, más brillantes que el relámpago, explotó ante sus ojos; después, una negrura más oscura que la noche de la jungla se lo tragó.

* * *

La aurora ya derramaba su palidez sobre la húmeda extensión de la jungla cuando Solomon Kane se desperezó y se encontró en el fango, delante de la cabaña. La sangre se había secado sobre su cuero cabelludo, y la cabeza le dolía un poco. Despejándose del ligero aturdimiento que aún le dominaba, se levantó. Había dejado de llover desde hacía bastante tiempo. El cielo estaba despejado. El silencio reinaba sobre el poblado… En verdad era un poblado de muertos, se dijo Kane. Cadáveres de hombres, mujeres y niños aparecían tirados por todas partes… en las calles, a la puerta de las cabañas, dentro de ellas; algunas de las viviendas habían sido literalmente destrozadas, ya fuese porque buscaran en su interior víctimas escondidas o por simple afán de destrucción. No habían tocado las lanzas, hachas y tocados de plumas de las víctimas, ni tampoco sus utensilios de cocina, lo que parecía abonar la hipótesis de una incursión llevada a cabo por gente de cultura y artesanía superiores a las de los habitantes del poblado. Pero sí se habían llevado todo el marfil que habían podido encontrar y también, como Kane no tardaría en descubrir, su estoque y su puñal, las pistolas, las bolsas con la pólvora y las balas, su sombrero y su capa, además del bastón, la vara de punta aguzada, extrañamente labrada y adornada con una cabeza de gato, que su amigo N’Longa, el brujo de la Costa Oeste, le había entregado.

Kane se detuvo en el centro del poblado devastado y reflexionó sobre lo sucedido. Unas extrañas especulaciones recorrieron al azar su mente. Su conversación la noche anterior con los habitantes del poblado, adonde había dirigido sus pasos, huyendo de la jungla azotada por la tormenta, no le había proporcionado ningún indicio acerca de quiénes pudieran ser los atacantes. Los propios indígenas no conocían mucho de la región, pues habían llegado a ella no hacía mucho, después de huir de su tierra natal ante el empuje de una tribu rival más poderosa que la suya. Eran gente buena y sencilla, que le habían acogido en sus cabañas y habían compartido amablemente con él su humilde comida. El corazón de Kane ardía de ira contra los desconocidos que los habían aniquilado, pero también por la llama de esa curiosidad insaciable que es el azote de los hombres inteligentes.

Porque aquella noche Kane había contemplado un misterio. Y la tormenta —el vivido resplandor de aquel relámpago— le había mostrado, recortándose momentáneamente sobre su fulgor, un rostro fiero, de barba negra… el de un hombre blanco. Pero de acuerdo con la lógica, no podía haber hombres blancos —ni siquiera negreros árabes— en muchos cientos de millas a la redonda. Sin tiempo para observar las ropas del hombre, había conservado la vaga impresión de que iba vestido de manera extraña. Y aquella espada con la que su contrincante le golpeara de plano, haciéndole perder el sentido… no había sido, con toda seguridad, la grosera arma de un indígena.

Kane contempló el tosco muro de barro secado al sol que rodeaba el poblado y las puertas de cañas arrancadas de sus goznes por los atacantes. Al parecer, la tormenta se había calmado después de que se fueran, ya que en la tierra húmeda se distinguía una pista inconfundible que salía de todas y cada una de las puertas violentadas y se perdía en la jungla.

Kane recogió un hacha primitiva que vio cerca. Nada había quedado de los misteriosos asaltantes, como si estos se hubiesen llevado los cuerpos de sus caídos. Con unas cuantas hojas y ramas se fabricó un sombrero rudimentario para protegerse del sol. Después franqueó la destrozada puerta del poblado y se adentró en la jungla que rezumaba agua, siguiendo la pista de los desconocidos.

* * *

Bajo los árboles gigantescos, el rastro se hizo más claro, por lo que Kane pudo comprobar que la mayor parte de las huellas procedían de sandalias… de un tipo desconocido. Las demás eran de pies descalzos, lo que indicaba que los atacantes habían hecho prisioneros. Al parecer le llevaban mucha delantera, pues a pesar de que caminó sin pausa y con paso largo y desahogado se le hizo de noche sin que consiguiera avistar la columna.

Comió de los alimentos que había recogido del poblado en ruinas y prosiguió su avance sin detenerse, consumido por la cólera y el deseo de resolver el misterio de aquel rostro vislumbrado a la luz de un relámpago; además, los atacantes se habían llevado sus armas, y en aquella tierra sombría las armas de un hombre eran su vida. A medida que el sol se fue acercando al horizonte, la jungla dio paso a una región boscosa; al atardecer, Kane se encontraba ante una llanura ondulada, cubierta de hierba y salpicada de árboles, y veía a lo lejos lo que parecía una cadena de colinas bajas y homogéneas; como las huellas cruzaban en línea recta la llanura, supuso que la meta de sus enemigos debía encontrarse entre las colinas.

Se detuvo mientras tomaba una decisión. A través de la pradera llegaron a sus oídos los atronadores rugidos de los leones, llamándose y contestándose unos a otros desde una veintena de puntos diferentes. Los grandes felinos acababan de abrir la veda. Habría sido un suicidio aventurarse a través de un espacio abierto tan grande, armado sólo con un hacha. Por eso, nada más ver un árbol gigantesco, Kane gateó por él y se acomodó lo mejor que pudo en una de sus ramas, que tenía forma de horquilla. A lo lejos, en el extremo de la llanura, entre las colinas, distinguió un punto luminoso, seguido, después, por una línea serpenteante de luces titilantes que se dirigía hacia las colinas, escasamente visibles al recortarse contra el horizonte que comenzaba a cuajarse de estrellas. Supuso que se trataba de la columna formada por los atacantes del poblado y sus cautivos. Llevaban antorchas y avanzaban deprisa. Posiblemente, las antorchas servían para mantener alejados a los leones, y Kane pensó que su meta debía estar muy cerca para arriesgarse a viajar de noche por aquellas praderas infestadas de depredadores.

Mientras vigilaba, vio cómo subían unos puntos luminosos para brillar durante unos instantes entre las colinas y después desaparecer.

Sin dejar de especular sobre el misterio que encerraba todo aquello, Kane se quedó dormido. Durante su sueño, los vientos de la noche susurraron entre las hojas del árbol los extraños secretos del África antigua y los leones rugieron debajo de él, agitando sus peludas colas mientras miraban hacia arriba con ojos hambrientos.

Una vez más, la aurora iluminó la región de rosa y oro, y Solomon bajó de su asiento y reemprendió el camino. Comió lo que quedaba de las provisiones que había cogido, bebió de un arroyo que le pareció de aguas muy claras y especuló con la posibilidad de ir a buscar comida entre las colinas. Si no la conseguía, podría encontrarse en una posición muy precaria; pero no era la primera vez que pasaba hambre… Además, ya había estado a punto de morirse en otras ocasiones de agotamiento, de frío y de cansancio. Su delgado cuerpo de anchas espaldas era tan duro como el hierro, tan elástico como el acero.

Avanzó con decisión a través de la sabana, mirando a su alrededor por si había algún león al acecho, pero sin aflojar el paso. El sol ya había llegado a su cénit y comenzaba a hundirse tras el horizonte por Poniente. A medida que el inglés se acercaba a la cadena de colinas bajas, comenzaba a verlas con más nitidez. En lugar de encontrarse con unas elevaciones más o menos similares, lo que tenía ante sí era una meseta baja que se levantaba abruptamente de la llanura circundante y que parecía lisa. En sus extremos vio árboles y una hierba muy alta, pero sus paredes parecían áridas y accidentadas. Sin embargo, no tenían más de setenta u ochenta pies, como no tardó en comprobar, y no parecía que fuesen difíciles de escalar.

Al acercarse, vio que eran de roca sólida, aunque recubierta por una gruesa capa de tierra. Esparcidas por el terreno había muchas rocas enormes, que debían de haberse desplomado de las alturas; pensó que un hombre decidido no tendría dificultad para escalar las paredes en más de un punto. Pero también vio otra cosa… una ancha rampa que subía por la empinada pendiente del precipicio adonde se dirigían las huellas que él estaba siguiendo.

Kane se acercó hasta la rampa y observó la perfección de la técnica empleada en ella… ciertamente no era el resultado del paso cotidiano de los animales. Tampoco era obra de los indígenas. Había sido tallada en la roca con consumada maestría y estaba pavimentada con bloques de piedra hábilmente encajados entre sí.

Tan prudente como un lobo, la evitó; un poco más lejos, encontró una pendiente menos escarpada y comenzó a escalarla. Los asideros eran inestables y las rocas, que daban la impresión de estar simplemente apoyadas en la pared, parecían a punto de deslomarse sobre él en cualquier momento; no obstante, consiguió su objetivo sin demasiados riesgos y llegó hasta el borde de la pared.

Se encontró sobre un declive accidentado, sembrado de roquedales, que descendía abruptamente hacia una extensión plana. Desde donde estaba, vio una amplia llanura extenderse a sus pies, tapizada de abundante hierba verde. Y en el centro… Parpadeó y sacudió la cabeza, de un lado a otro, pensando que contemplaba un espejismo, una alucinación. ¡No! Todavía seguía allí: era una enorme ciudad amurallada, que se levantaba en medio de la llanura herbosa. Veía sus edificios y más allá sus torres, con pequeñas figuras que se movían alrededor. Al otro extremo de la ciudad divisó un pequeño lago, en cuyas márgenes se extendían jardines y campos lujuriantes y una especie de pradera llena de rebaños que pastaban.

Estupefacto por lo que veía, el puritano se quedó pasmado durante unos instantes, hasta que el sonido metálico de un talón de hierro al pisar sobre una piedra le hizo volverse rápidamente, para encontrarse con un hombre que había salido de entre las rocas. Era de constitución robusta y muy fuerte, casi tan alto como Kane, pero más pesado. Sus brazos desnudos mostraban unos músculos poderosos, y sus piernas eran como columnas. Su rostro era un duplicado del que Kane viera a la luz del relámpago… fiero y barbado, el rostro de un hombre blanco con ojos arrogantes y nariz ganchuda de ave de presa. Desde el cuello de toro hasta las rodillas llevaba una loriga de láminas de hierro y en la cabeza un yelmo de acero. Un escudo hecho de madera endurecida y cuero se encontraba en su brazo izquierdo; en su cinturón podía verse un cuchillo, y en la mano derecha blandía una corta maza de hierro, bastante pesada.

Kane vio todo aquello en un instante, mientras el guerrero daba un rugido y atacaba. Y, también en un instante, comprendió que no habría lugar para conversaciones de ningún tipo. Era una batalla a muerte. Como un tigre, saltó a su encuentro y golpeó con su hacha, empeñando toda la fuerza que le permitía su robusto cuerpo. El guerrero paró el golpe con su escudo. El extremo del hacha siguió la trayectoria de este último, y Kane se quedó con su empuñadura en la mano, mientras que el escudo se hacía pedazos.

Arrastrado por el impulso de su salvaje ataque, el cuerpo de Kane chocó contra su contrincante, que dejó caer el escudo inservible y, a punto de perder el equilibrio, agarró al inglés. Con los músculos en tensión y sin resuello, ambos oscilaron sobre sus pies, mientras intentaban no perder el contacto con el suelo. Kane aulló como un lobo cuando sintió la fuerza de su enemigo. El guerrero apretaba con más fuerza la empuñadura de su maza de hierro, para descargarla con ferocidad sobre la cabeza desnuda de su contrincante, y su loriga hacía inefectivos los esfuerzos de Kane.

El inglés intentó inmovilizar el brazo del guerrero, pero sus dedos perdieron su presa y la maza se abatió dolorosamente contra su cabeza. Cayó nuevamente, y una bruma surcada de estrías rojas nubló su vista; no obstante, al echarse rápidamente hacia un lado, pudo esquivar en gran parte el golpe, que dejó medio insensible y en carne viva uno de sus hombros, haciendo manar sangre de la herida.

Enloquecido, Kane se lanzó ferozmente contra el robusto cuerpo del enemigo que le castigaba con su maza, y una de sus manos encontró a ciegas la empuñadura del cuchillo que su oponente llevaba al cinto. Lo extrajo de su vaina y se lo clavó, ciega y salvajemente.

Fundidos en un abrazo, ambos luchadores retrocedieron vacilando; el uno golpeando en silencio con el cuchillo, el otro intentando liberar alguno de sus brazos para poder aplastar a su contrincante con un golpe definitivo. Los embates cortos, y por ello imprecisos, del guerrero caían, aunque no de lleno, sobre la cabeza y los hombros de Kane, lacerando su piel y haciendo manar su sangre a borbotones. Rojas lanzas de sufrimiento traspasaban el obnubilado cerebro del inglés. Pero el cuchillo que tenía en la mano que arremetía se veía desviado por las láminas de hierro que guardaban el cuerpo de su adversario.

Cegado, aturdido, luchando por instinto, como sólo lucha un lobo herido, Kane chasqueó los dientes y los hundió como si fuese una fiera en el grueso cuello de toro de su adversario. La carne lacerada y un espeso chorro de sangre arrancaron un rugido de agonía del cuerpo poderoso. La maza golpeó con menos fuerza y el guerrero cayó hacia atrás. Ambos guerreros titubearon durante un instante al borde de un precipicio poco profundo y cayeron por él rodando, pero sin soltarse. Finalmente, cuando llegaron abajo, se detuvieron. Kane había quedado encima de su adversario. El puñal que llevaba en la mano brilló sobre su cabeza y cayó tan rápido como un relámpago, hundiéndose hasta la empuñadura en la garganta del guerrero. El cuerpo de Kane fue hacia delante, siguiendo la trayectoria del cuchillo, y se detuvo, inerte, encima de su enemigo muerto.

Los contendientes quedaron inmóviles, yaciendo en un extenso charco de sangre. En el cielo aparecieron unas pequeñas manchas, negras sobre el azul, que volaban en círculo, cada vez más bajas.

En aquel momento, surgiendo del desfiladero, aparecieron unos hombres similares en aspecto y atavío al que yacía muerto bajo el cuerpo desvanecido de Kane. Atraídos por el sonido de la batalla, se habían detenido después de discutir con palabras ásperas y guturales qué debían hacer. Ligeramente apartados de ellos, unos esclavos se mantenían en el más completo silencio.

Movieron los cuerpos y descubrieron que uno de los hombres había muerto y que el otro, probablemente, no tardaría en seguirle. Tras nuevas discusiones, improvisaron una litera con sus lanzas y tahalíes y ordenaron a sus esclavos que levantasen los cuerpos y que cargasen con ellos. La partida se puso en camino hacia la ciudad que relucía extrañamente en medio de la llanura herbosa.

Solomon Kane recuperó el conocimiento. Estaba echado en un diván cubierto de pieles finamente trabajadas, en medio de una espaciosa habitación, cuyo suelo, paredes y techo eran de piedra. Había una ventana con muchos barrotes y una única puerta. Fuera montaba guardia un robusto guerrero, muy parecido al hombre a quien había matado.

Kane descubrió otra cosa, que en muñecas, cuello y tobillos tenía unas cadenas de oro. Se unían entre sí de manera complicada, sujetándose a un grillete sólidamente anclado en la pared con un robusto candado de plata.

El puritano comprobó que sus heridas habían sido vendadas. Mientras ponderaba su situación, entró un esclavo, con alimentos y una especie de vino púrpura. Kane no intentó entablar conversación, sino que comió y bebió abundantemente. El vino estaba drogado, y no tardó en quedarse profundamente dormido. Muchas horas después, cuando desertó, vio que le habían cambiado los vendajes. Otro guardia que no era el de antes, vigilaba fuera —aunque, no obstante, era de su mismo tipo físico—, musculoso, con barba y cubierto de hierro.

Al fondo se encontraba el esclavo que anteriormente le diera de comer. Delante de él se habían reunido varios hombres. Se vestían con largas túnicas y sus rostros eran inescrutables. Llevaban afeitados cabeza y rostro. Ligeramente apartado de ellos se encontraba otro hombre, cuya figura dominaba la escena. Era alto, con ropajes de seda sostenidos en la cintura por un ceñidor de escamas de oro. Su cabello y barba negro-azulados estaban curiosamente rizados; su rostro de nariz de halcón era tan cruel como el de un depredador. La arrogancia de sus ojos, que Kane ya había definido como una de las características de aquella raza desconocida, era en él mucho más evidente que en los demás. Llevaba una diadema de oro extrañamente cincelada en la cabeza y un cetro de oro en la mano. La actitud del resto de los hombres hacia él era del más puro servilismo, y Kane supuso que debía de encontrarse ante el rey o el sumo sacerdote de la ciudad.

Junto a aquel personaje se encontraba un hombre bajo y rechoncho, afeitado como los demás y vestido con ropas similares, pero mucho más costosas. Tenía en la mano un látigo formado por siete tiras de cuero que se unían en un mango salpicado de joyas. Las tiras terminaban en pequeños remates triangulares de metal, formando en su conjunto el instrumento de castigo más salvaje que Kane jamás hubiera visto. Aquel individuo poseía unos ojillos inquietos y astutos, y toda su actitud era una mezcla de servilismo adulador hacia el hombre que asía el cetro y de intolerable despotismo hacia sus inferiores.

Kane sostuvo las miradas de aquella gente mientras intentaba recordar a qué podría ser debida la sensación de familiaridad que le asaltaba. Había algo en sus rasgos que le recordaba vagamente a los árabes, aunque eran muy diferentes de todos los árabes que había visto. Hablaban entre sí, y algunas de sus palabras le sonaron familiares en más de una ocasión. Pero no consiguió concretar aquellos vagos sobresaltos que acudían a su memorias.

Finalmente, el hombre alto del centro le dio la espalda y se fue con paso majestuoso, seguido de sus serviles acompañantes. Kane volvió a quedarse solo. Después de algún tiempo, el rollizo lugarteniente regresó con media docena de soldados y de acólitos. Entre ellos se encontraba el joven esclavo que diera de comer a Kane, y una figura alta y sombría, desnuda, con excepción de un paño de seda a la cintura, del que pendía una gran llave. Los soldados rodearon a Kane, apuntándole con sus jabalinas, mientras el gigante soltaba las cadenas del grillete de la pared. Los soldados las mantuvieron en alto y le indicaron por señas que los acompañase. Rodeado por sus captores, Kane salió de la cámara y penetró en lo que parecía ser una serie de grandes galerías que recorrían el interior del vado edificio. Subieron peldaño a peldaño y llegaron finalmente a una cámara muy parecida a la que habían dejado, amueblada de forma similar. Las cadenas de Kane fueron enganchadas al grillete encajado en la pared de piedra, cerca de la única ventana. Podía estar de pie, echarse o sentarse en el diván cubierto de pieles, pero le resultaba imposible desplazarse más de media docena de pasos en cualquier dirección. Al poco tiempo le llevaron vino y alimentos.

Cuando sus captores se fueron, Kane observó que no cerraban la puerta ni dejaban ningún guardia en la entrada, por lo que supuso que debían confiar en que sus cadenas le mantenían a buen recaudo; después de tirar de ellas tuvo que darles la razón. Pero había otra razón más para su aparente despreocupación, como no iba a tardar en conocer.

Miró por la ventana, que era mayor que la de su anterior habitación y tenía menos barrotes, y descubrió que veía la ciudad a una altura considerable. Bajo él se extendían calles estrechas, anchas avenidas flanqueadas por lo que parecían columnas y leones de piedra tallada, y vastas perspectivas de casas de tejado plano. Muchos de los edificios eran de piedra, y los demás de adobe. Aquella arquitectura tenía un colosalismo que le resultaba vagamente repelente… era una constante sombría y opresiva que parecía sugerir el carácter torvo y un tanto inhumano de sus constructores.

La muralla que rodeaba la ciudad era alta y de notable espesor, con torres espaciadas a intervalos regulares. Vio figuras cubiertas con corazas moviéndose como si fueran centinelas en lo alto de la muralla, y meditó sobre el aspecto guerrero de aquel pueblo. Las calles y plazas de los mercados le mostraban un laberinto de colores, donde la gente, ricamente vestida, creaba al desplazarse un panorama siempre cambiante.

En lo referente al edificio donde se encontraba prisionero, Kane apenas podía adivinar su naturaleza. Sin embargo, casi debajo de donde se encontraba vio una serie de peldaños enormes que descendían, como si perteneciesen a una escalera gigantesca. Debía estar construido, pensó, mientras sentía una sensación bastante desagradable, como la fabulosa Torre de Babel, con peldaños unos encima de otros.

Decidió examinar la habitación donde se encontraba. Las paredes tenían gran abundancia de decoraciones murales y bajorrelieves policromos, con colores firmes y bien repartidos. Realmente, la calidad de su arte era tan buena como la de cualquier otro que hubiese visto en Asia o en Europa. La mayor parte de las escenas eran de guerra o de caza… hombres poderosos de barba negra, frecuentemente rizada, cubiertos de coraza, que mataban leones o perseguían a otros guerreros. Algunos de estos eran de raza negra, y estaban completamente desnudos; otros se parecían curiosamente a sus perseguidores.

Las figuras humanas no estaban tan logradas como las de los animales; eran tan convencionales que parecían de madera. Pero los leones habían sido representados con un realismo sorprendente. Algunas de las escenas mostraban a los guerreros de negra barba subidos en carros tirados por fogosos corceles. Kane volvió a sentir una vez más aquella extraña sensación de familiaridad, como si no fuese la primera vez que las veía. Le pareció que los carros y los caballos estaban menos vivos que los leones. Y al ver algunos errores que parecían incongruentes con la maestría con que habían sido realizadas algunas escenas, pensó que no debían achacarse al manierismo de la representación, sino al desconocimiento del artista sobre la materia.

* * *

El tiempo pasó rápidamente mientras Kane contemplaba los bajorrelieves, por lo que le sorprendió ver que el silencioso esclavo entraba con comida y vino.

Cuando dejó las viandas, Solomon le habló en un dialecto de las tribus de la pradera. Como su rostro presentaba ciertas cicatrices rituales que le eran conocidas, había supuesto, acertadamente, que debía pertenecer a alguna de ellas. Aquel rostro apagado se iluminó débilmente, y el hombre contestó en una lengua lo suficientemente parecida a la que Kane había empleado para que pudiese comprenderle.

—¿Qué ciudad es esta?

—Ninn, bwana.

—¿Quién es esa gente?

El esclavo negó con la cabeza, sin saber qué decir.

—Un pueblo muy antiguo, bwana. Llevan viviendo aquí desde hace muchísimo tiempo.

—¿El que llegó a mi cámara, acompañado por otros hombres, es su rey?

—Sí, bwana. Era el rey Asshur-ras-Arib.

—¿Y el hombre del látigo?

—Yamen, el sumo sacerdote, bwana persa.

—¿Por qué me llamas así? —preguntó Kane, atónito.

—Porque así te llaman los amos, bwana…

El esclavo dio un paso atrás, y su rostro se volvió del color de la ceniza cuando la sombra de una figura alta cruzó el umbral. Era la de un gigante semidesnudo de cabeza afeitada que acababa de entrar en la habitación. El esclavo cayó de rodillas, temblando de terror. Unos dedos poderosos se cerraron alrededor de la atemorizada garganta. Kane vio los ojos del desgraciado salirse de sus órbitas y su lengua colgar de una boca descomunalmente abierta. Su cuerpo se retorció y se debatió en vano; sus manos intentaron agarrar aquellas zarpas de hierro, pero cada vez con menos fuerza. Después su cuerpo quedó inerte entre las manos de su asesino. Cuando el guerrero de cabeza afeitada lo soltó, el cadáver cayó desmadejado sobre el pavimento. El guerrero batió palmas y entraron dos esclavos. Sus rostros se quedaron tan blancos como la ceniza al ver el cadáver de su compañero, pero, a un gesto del gigante, lo cogieron de los pies y lo sacaron fuera.

El guerrero se volvió hacia la puerta, y sus ojos turbios e implacables se encontraron en un gesto de advertencia con los de Kane. Pero el odio tamborileaba en las sienes del inglés, y la torva mirada del asesino no tardó en apartarse de la fría furia que ardía silenciosamente en sus ojos. El esbirro se retiró sin hacer ruido, dejando al prisionero entregado a sus meditaciones.

Cuando llegó la hora de la comida, el encargado de llevársela fue un joven esclavo, de complexión delgada y apariencia despierta e inteligente. Kane no hizo ningún intento de hablar con él; al parecer, por el motivo que fuese, los señores de la ciudad no deseaban que su cautivo se enterase de nada de lo que les concernía.

El puritano jamás supo los días que permaneció en aquella habitación. Como cada día era exactamente igual que el anterior, acabó perdiendo la noción del tiempo. Yamen, el sacerdote, acudía a visitarle con frecuencia, y le miraba con aire satisfecho, lo que tenía la virtud de convertir su mirada en una llamarada roja, por las ganas de matarle que le entraban; en otras, era el gigantesco asesino el que aparecía sin hacer ruido, marchándose después igual de silencioso.

Los ojos de Kane sólo estaban pendientes de la llave que se balanceaba en la cintura del silencioso gigante. Si aquel individuo se pusiese a su alcance… Pero su carcelero tenía buen cuidado de permanecer lejos de él, a menos que Kane estuviese rodeado de guerreros que le apuntaban con sus jabalinas.

Cierta noche, el sacerdote Yamen, acompañado del silencioso gigante, que se llamaba Shem, llegó a su habitación, escoltado por cerca de cincuenta acólitos y soldados. Fue Shem el que soltó de la pared las cadenas de Kane, quien, flanqueado por dos columnas de soldados y sacerdotes, fue escoltado a lo largo de unas galerías tortuosas, iluminadas por unas antorchas resplandecientes colocadas en nichos a lo largo de las paredes, además de las que llevaban los sacerdotes.

Gracias a aquella iluminación, Kane observó los bajorrelieves que adornaban las ciclópeas paredes de las galerías. Muchos eran de tamaño natural y algunos aparecían poco nítidos, como si se hubiesen borrado o alterado por el tiempo. La mayor parte, como pudo comprobar, representaban hombres montados en carros tirados por caballos. Aquello le hizo pensar que las figuras imperfectas de jinetes y corceles que había visto en su habitación debían de haber sido copiadas de aquellos antiguos bajorrelieves, pues ya no debían de quedar en Ninn carros ni caballos. En las figuras humanas se apreciaban varias diferencias raciales… las narices ganchudas y las barbas negras y rizadas de la raza dominante eran claramente distinguibles. En ocasiones, sus oponentes eran gente de raza negra, en otras hombres como ellos, y, en casos más raros, individuos de gran estatura, con rasgos inconfundiblemente árabes.

Kane se sorprendió al observar que, en algunas de las escenas más antiguas, aparecían hombres cuyos rasgos y atavío eran totalmente diferentes de los que caracterizaban a los Ninnitas. Aquellos extranjeros siempre eran representados en escenas de batalla y, hecho importante, se dijo Kane, no siempre en retirada. Con mucha frecuencia aparecían como vencedores; de cualquier modo, no consiguió verlos representados como esclavos. Pero lo que más le llamó la atención fue cierto aire de familia… Mirar aquellos rasgos esculpidos en la piedra era como encontrar a un amigo en tierra extranjera. Dejando a un lado lo extraño y bárbaro de sus armas y atavío, podrían haber pasado por ingleses, por sus rasgos de europeo y sus cabellos rubios.

En algún lugar, y hacía tiempo, mucho tiempo, los antepasados de los Ninnitas habían guerreado contra hombres muy parecidos a sus propios antepasados. Pero ¿cuándo y dónde? Ciertamente, aquellas escenas no habían tenido lugar en la región que ocupaban por aquel tiempo los Ninnitas, ya que en ellas se observaban llanuras fértiles, colinas herbosas y ríos caudalosos. Y también ciudades populosas como Ninn, aunque con una sutil nota de diferencia.

De repente, Kane recordó dónde había visto unos bajorrelieves similares, con reyes de barba negra y rizada esculpidos en ellos que mataban leones subidos en sus carros… en los muros en ruinas que señalaban el antiguo lugar de una ciudad de Mesopotamia, olvidada desde hacía mucho tiempo. La gente que merodeaba por los alrededores le había dicho que aquellas ruinas eran todo lo que quedaba de Nínive la Sangrienta, la maldita de Dios.

El inglés y su escolta llegaron finalmente al piso inferior del gran templo, y franquearon unas grandes columnas, excesivamente anchas y con bajorrelieves, como las paredes. A continuación, llegaron a un vasto espacio circular, situado entre el espeso muro y las columnas que lo flanqueaban. Tallado en la piedra del poderoso muro, pudo distinguir un colosal ídolo sentado, cuyos rasgos faciales parecían tan carentes de debilidad y gentileza humanas como los de un ídolo de la edad de piedra.

Debajo del ídolo, sobre un trono de piedra a la sombra de las columnas, se sentaba el rey Asshur-ras-Arib. El resplandor de las antorchas reflejándose en su rostro, de rasgos durísimos, indujo a pensar a Kane que había otro ídolo sentado en el trono.

Ante el dios y enfrente del rey había otro trono más pequeño. A su lado podía verse un brasero que descansaba sobre un trípode de oro; las brasas que ardían en él deprendían un humo que se retorcía lánguidamente mientras ascendía.

Un vestido vaporoso de seda verde, que creaba mil irisaciones, cayó sobre los hombros de Kane para ocultar sus ropas sucias, en jirones, y sus cadenas de oro. Por señas le indicaron que se sentase en el trono junto al brasero, lo que él hizo sin despegar los labios. Las cadenas de sus muñecas y tobillos quedaron enganchadas al trono de manera ingeniosa, disimuladas bajo los pliegues de su túnica de seda.

Los sacerdotes menores y los soldados se retiraron, dejando solos a Kane, al sacerdote Yamen y al rey en su trono. A su espalda, entre las sombras que rodeaban las columnas que parecían árboles, Kane distinguía, de vez en cuando, el destello del metal, como si la oscuridad estuviese llena de luciérnagas. Los guerreros acechaban tras ellas, ocultos. Presintió que todo aquello formaba parte de alguna puesta en escena, y le pareció percibir un asomo de montaje.

Asshur-ras-Arib alzó el cetro de oro y golpeó el gong que pendía cerca de su trono. Una nota plena y dulce como la de una campana lejana resonó, despertando mil ecos entre las imponentes sombras del templo. A lo largo de la avenida sumida en penumbras que se levantaba en medio de las columnas, avanzó un grupo de hombres que debían ser, según supuso Kane, los nobles de aquella ciudad fantástica. Eran altos, de barba negra y porte altanero, vestidos con seda espejeante y oro resplandeciente. Entre ellos caminaba una persona cargada de cadenas doradas, un joven cuya actitud parecía una mezcla de aprensión y desafío.

La asamblea se arrodilló delante del rey, prosternándose en el suelo. A una palabra suya, quienes la componían se levantaron y miraron al inglés y al dios que estaba a su espalda. Yamen, con el resplandor de las antorchas brillando sobre su cabeza afeitada y sus malignos ojos, lo que le daba la apariencia de un demonio panzudo, comenzó a entonar una extraña melopea y arrojó al brasero un puñado de polvo. Instantáneamente, un humo verdoso se elevó hacia el techo, velando parcialmente el rostro de Kane, quien se sintió sofocado, pues el olor y el sabor que dejaba en los labios eran extremadamente desagradables. Mareado y medio drogado, el cerebro comenzó a darle vueltas, como si estuviese ebrio, por lo que tiró salvajemente de sus cadenas. Escasamente consciente de lo que decía, de sus labios brotó un torrente de juramentos, algo impropio en él.

Tuvo la vaga noción de que Yamen contestaba a sus exabruptos con una avalancha de gritos, mientras se inclinaba hacia él como si estuviese atento a lo que decía. Después el polvo se consumió, el humo se desvaneció, y Kane se quedó aturdido y desconcertado en su trono.

Yamen se volvió hacia el rey y se prosternó. Levantándose acto seguido, extendió los brazos y habló con voz fuerte. El rey repitió solemnemente sus palabras y Kane vio que el rostro del noble prisionero se volvía blanco. En aquel momento, sus captores le cogieron de los brazos, y la comitiva prosiguió su camino; el ruido de sus pasos resonó de manera extraña en la inmensidad sombría.

Como fantasmas silenciosos, los soldados regresaron de las sombras y soltaron sus cadenas. Volvieron a formar a derecha e izquierda de Kane y le condujeron a través de galerías poco iluminadas hasta su cámara, donde nuevamente Shem aseguró sus cadenas en la pared. Kane se sentó en la cama, con el mentón apoyado en uno de sus puños, mientras intentaba encontrar alguna explicación a los sucesos tan extraños que había presenciado. Pero no lo consiguió, pues había una agitación anormal en las calles.

Miró por la ventana. En la plaza del mercado ardían unos grandes fuegos, y unas figuras de hombres, curiosamente empequeñecidas, iban y venían. Parecían rodear a alguien que se hallaba en el centro de la plaza, pero tanto se agolpaban a su alrededor que no pudo verlo bien. Un grupo de soldados rodeaba a los asistentes; la luz de los fuegos se reflejaba en sus corazas. A su alrededor todo era algarabía desordenada de gente que chillaba.

De repente, un grito de espantosa agonía resonó a través de tanto estruendo, que murió durante unos instantes para renacer después con más fuerza. La mayoría de aquellos gritos eran de protesta, según le pareció a Kane, pero mezclados con ellos pudo distinguir risotadas crueles, invectivas sarcásticas y carcajadas demoníacas. Sin embargo, por encima de todo aquel estruendo siguieron resonando los chillidos espantosos e intolerablemente sobreagudos de antes.

Un rápido ruido de pasos sonó en el pavimento, y un joven esclavo llamado Sula entró rápidamente en la habitación, sin resuello, y sacó la cabeza por la ventana. Las luces de fuera brillaron en su rostro contorsionado.

—¡La gente se pelea con los lanceros! —exclamó, olvidando en su excitación la orden recibida de no conversar con aquel extraño cautivo—. Gran parte del pueblo adoraba al joven príncipe Bel-lardath… ¡Oh, bwana, en él no habita el mal! ¿Por qué permitiste que el rey le desollase vivo?

—¡Yo! —exclamó Kane, atónito, sin saber qué decir—. ¡Pero si yo no he dicho nada! ¡Si no sé quién es ese príncipe! ¡Si jamás le vi!

Sula volvió la cabeza y miró intensamente el rostro de Kane.

—Ahora sé que lo que había pensado en secreto, bwana, era cierto —dijo, en la lengua bantú que Kane conocía—. No eres un dios, ni el portavoz de un dios, sino un hombre, como los que vi en una ocasión, antes de que la gente de Ninn me llevase cautivo. Antaño, cuando era pequeño, vi a unos hombres, salidos del mismo molde que tú, llegar con criados indígenas y matar a nuestros guerreros con armas que hablan con fuego y trueno.

—Es cierto que sólo soy un hombre —contestó Kane, turbado—. Pero… no lo comprendo, ¿qué están haciendo ahí abajo, en la plaza del mercado?

—Están desollando vivo al príncipe Bel-lardath —contestó Sula—. En la plaza del mercado se dice que el rey y Yamen odian al príncipe, que es de la sangre de Idibail[1]. Pero como tiene muchos seguidores entre el pueblo, especialmente entre los Aribi, el rey nunca se atrevió a sentenciarle a muerte. Cuando tú fuiste llevado al templo en secreto, sin que nadie en toda la ciudad lo supiese, Yamen dijo que eras portavoz de los dioses. Y añadió que Baal le había revelado que el príncipe Bel-lardath era el culpable de provocar la cólera de los dioses. Por eso le llevaron ante su oráculo…

Kane juró, asqueado. Cuán increíble —cuán espantoso— se le hacía pensar que unas cuantas palabrotas en inglés hubiesen condenado a aquel hombre a una muerte tan horrible. Realmente, el astuto Yamen había interpretado según sus intereses sus palabras dichas al azar. Por eso, el príncipe, a quien Kane jamás había visto antes, se retorcía ante los cuchillos de desollar de sus verdugos en la plaza del mercado bajo la que se encontraban, mientras el populacho gritaba o se burlaba.

—Sula —dijo—, ¿cómo se llaman estos hombres a sí mismos?

—Asirios, bwana —contestó el esclavo, de manera ausente, mientras contemplaba con horrorizada fascinación la espantosa escena que tenía lugar abajo.

Durante los días siguientes, Sula aprovechó todas las ocasiones que se le presentaron para hablar con Kane. Poco pudo contar al inglés del origen de los hombres de Ninn. Sólo sabía que habían venido del Este hacía mucho, muchísimo tiempo, y que habían construido su enorme ciudad en la meseta. Unas pocas leyendas de su tribu, por lo demás inciertas, hablaban de ellos. Los suyos vivían en las llanuras onduladas que se encontraban lejos, al Sur, y habían hecho la guerra contra la gente de la ciudad a lo largo de los siglos. Era la tribu de los Sulas, fuerte y belicosa, según dijo. De vez en cuando realizaban incursiones contra los Ninnitas, quienes ocasionalmente se las devolvían, ya que no se aventuraban con mucha frecuencia lejos de la meseta. Precisamente en una de ellas, Sula había caído prisionero. En los últimos tiempos, los Ninnitas se habían visto obligados a aventurarse hasta mucho más lejos para buscar esclavos, a medida que las tribus circundantes evitaban la lúgubre meseta, de suerte que, generación tras generación, llegaban a territorios cada vez más alejados.

La vida de un esclavo era muy dura en Ninn, según contaba Sula, y Kane le creyó, al ver las señales dejadas en su joven cuerpo por el látigo, la rueda y las quemaduras. El paso del tiempo no había ablandado el espíritu de los asirios, ni modificado su fiereza, proverbial en el antiguo Oriente.

Kane estaba muy intrigado por la presencia del pueblo de la antigüedad en aquella región desconocida, pero Sula no pudo contarle nada más. Que habían llegado del Este hacía muchísimo tiempo… era todo lo que sabía. El inglés comenzó a comprender por qué sus rasgos y su lenguaje le habían parecido remotamente familiares. Sus rasgos eran los de los semitas originales, que en su época, la de Kane, se habían visto alterados por las aportaciones de los modernos habitantes de Mesopotamia. Muchas de sus palabras tenían una inconfundible similitud con algunas frases y expresiones hebraicas.

Gracias a Sula, Kane supo que no todos los habitantes de Ninn eran de la misma sangre. No se unían con sus esclavos, pero si lo hacían, los hijos de tales uniones recibían instantáneamente la muerte. La estirpe dominante, seguía diciendo Sula, eran los asirios; pero también había otro grupo, cuyos miembros pertenecían al pueblo llano y a la nobleza, que eran llamados Aribi. Muy parecidos a los asirios, presentaban, no obstante, ciertas diferencias entre ellos.

Otro grupo era el de los Kaldii… magos y adivinos, que no eran tenidos en gran estima por los auténticos asirios. Shem, según dijo Sula, y los suyos eran elamitas. Kane se sobresalto al oír el término bíblico. Sin ser muy numerosos, se habían convertido en el instrumento de los sacerdotes… asesinos y responsables de actos extraños y fuera de lo corriente. Sula había sufrido a manos de Shem, lo mismo que los demás esclavos del templo.

Un día tras otro, los ojos de Kane seguían posándose en el tal Shem, sobre todo en la llave dorada que llevaba a la cintura y que significaba su libertad. Pero como si leyera en los ojos del inglés lo que se proponía, Shem iba y venía con suma prudencia… Siniestro y sombrío gigante de rostro tallado en una mueca, jamás se ponía a tiro de los largos y acerados brazos del cautivo, a menos que fuese acompañado de guardias armados.

No pasaba un día sin que Kane oyese el restallido del látigo y los gritos de los esclavos marcados a fuego o despellejados. Ninn era un verdadero infierno, se dijo, gobernado por el demoníaco Asshur-ras-Arib y por su astuto y lascivo satélite, el sacerdote Yamen. También el rey era el sumo sacerdote de la ciudad, al igual que sus regios antepasados de la antigua Nínive. Y Kane comprendió por qué le llamaban «persa». Era indudable que debían ver en él un gran parecido con aquellos salvajes de las antiguas tribus indoeuropeas que habían bajado de sus montañas para borrar al imperio asirio de la faz de la tierra. Casi con toda seguridad, la gente de Ninn había llegado a África huyendo de aquellos conquistadores de cabellos rubios.

El tiempo fue transcurriendo y Kane siguió cautivo en la ciudad de Ninn. Pero no le llevaron más veces como oráculo al templo.

Cierto día hubo gran confusión en la ciudad. Kane oyó el atronar de las trompetas desde lo alto de las murallas y el batir de los tambores. El acero dejaba oír su estruendo por las calles, y el sonido de hombres marcando el paso subió hasta él. Mirando hacia el otro lado de las murallas, vio que una horda de guerreros de raza negra, desnudos, se acercaba a la ciudad en formación abierta, llegando a la meseta. Sus lanzas relucían al sol, sus tocados de plumas de avestruz flotaban en la brisa y sus gritos llegaban débilmente a sus oídos.

Sula entró en la habitación, con ojos llameantes.

—¡Los míos! —exclamó—. Vienen contra los hombres de Ninn. ¡Los míos son guerreros! Bogaga es el jefe guerrero… y Katayo su rey. Los jefes guerreros de los Sulas obtienen tal honor por el poder de sus manos, pues cualquier hombre que tenga la fuerza suficiente para matarlos a su vez con las manos desnudas ocupará su puesto. Por eso Bogaga ahora tiene el mando de la guerra, y lo tendrá por mucho tiempo antes de que otro acabe con él, pues es el más fuerte de todos.

La ventana de Kane ofrecía mejores vistas que las demás, porque su habitación era la más alta del templo de Baal. Yamen, acompañado de su siniestra escolta, Shem, y otro elamita no se hicieron esperar. Los tres se mantuvieron fuera del alcance de Kane, mientras miraban por la ventana.

Las poderosas puertas de la ciudad se abrieron lentamente y los asidos marcharon al encuentro de sus enemigos. Kane calculó que el número de guerreros armados era de unos mil quinientos; en la ciudad quedaban trescientos, además de la guardia del rey, los centinelas y las tropas personales de varias familias nobles.

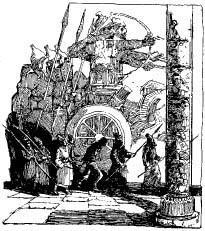

La hueste, como observó Kane, estaba repartida en cuatro divisiones. El centro iba delante, con seiscientos hombres, y cada uno de sus flancos o alas se componía de trescientos. Los trescientos restantes marchaban en formación compacta detrás del centro y entre las alas, de forma que en conjunto adoptaba el siguiente aspecto:

Los guerreros iban armados con jabalinas, espadas, mazas y pequeños arcos compuestos. A la espalda llevaban aljabas que rebosaban de flechas.

Los Ninnitas se desplegaron en la llanura, guardando un orden perfecto, y tomaron posiciones como si esperasen el ataque. Este no tardó en producirse. Kane estimó que el número de asaltantes ascendía por lo menos a tres mil, e incluso a aquella distancia pudo apreciar su espléndida estatura y coraje. Pero hacían la guerra sin método ni orden. Lo que avanzaba era una gran masa discontinua y desordenada, que fue recibida con una furiosa lluvia de flechas que penetró a través de los escudos de piel de búfalo como si fuesen de papel.

Los asirios se habían colgado el escudo del cuello y lanzaban flechas a discreción, no en salvas escalonadas, como hicieron los arqueros de Crécy y de Azincourt[2], sino continuamente y sin pausa. Con un coraje a toda prueba, los Sulas se lanzaron contra aquellas salvas mortales. Kane vio líneas enteras morder el polvo, y la llanura quedó cubierta de cadáveres. Pero los atacantes siguieron avanzando, malgastando sus vidas como el que derrama el agua. Kane se maravilló de la perfecta disciplina de los soldados semitas que ejecutaban los diferentes movimientos de orden cerrado con la misma frialdad que si estuviesen realizando un ejercicio. Las alas se habían desplazado hacia delante, para que sus extremos entrasen en contado con el centro y formaran de tal suerte un frente compacto. Los hombres de la reserva que se encontraban entre las alas seguían sin moverse, manteniendo su posición sin tomar parte aún en la batalla.

La horda de invasores, ya rota, fue obligada a retroceder bajo el fuego mortal que no podía resistir ningún ser de carne y hueso. La gran media luna irregular había sido hecha añicos, y, a causa del tiro cruzado del flanco derecho y del frente, los Sulas habían comenzado a huir en desorden, seguidos por las flechas de los guerreros Ninnitas. Pero en el flanco izquierdo, un grupo de unos cuatrocientos indígenas había superado, gracias a su ímpetu, la barrera de las flechas y, aullando como demonios, se lanzaba contra el ala asiría. Antes de que las lanzas llegasen a encontrarse, Kane vio que la reserva que se encontraba entre las alas giraba hacia la izquierda y marchaba a paso ligero para apuntalar el ala amenazada. Contra aquella doble barrera de seiscientos guerreros cubiertos de cota de malla, el asalto flaqueó y terminó en repliegue.

Las espadas relampaguearon entre las lanzas, y Kane vio a los guerreros desnudos caer como grano maduro ante el segador, a medida que las jabalinas y espadas de los asirios hacían su sangrienta cosecha. No todos los cadáveres que yacían en el suelo eran de los atacantes, pero por cada asirio muerto o herido había diez indígenas muertos.

Los guerreros negros habían emprendido una fuga desordenada a través de la llanura. Las filas de hierro prosiguieron su avance a paso ligero, pero ordenado, lanzando flechas a cada paso, persiguiendo a los vencidos a través de la meseta, dando el golpe de gracia a los heridos. No hicieron prisioneros, pues los Sulas no eran buenos esclavos, como Solomon no tardaría en comprobar.

En la habitación de Kane, los espectadores se agolpaban en la ventana, sin poder apartar los ojos de la fascinación que suponía aquel espectáculo sangriento y salvaje. El pecho de Sula se agitaba con pasión, y sus ojos llameaban con la sed de sangre del salvaje, a medida que los gritos, la carnicería y las lanzas de los suyos despertaban la ferocidad que dormitaba en su alma de guerrero.

Con un maullido de pantera sedienta de sangre, saltó sobre la espalda de quienes le habían esclavizado. Antes de que nadie pudiese hacer el menor gesto, cogió el puñal que Shem llevaba a la cintura y lo clavó hasta la empuñadura entre los omóplatos de Yamen. El sacerdote chilló como una mujer herida y cayó de rodillas, escupiendo sangre, mientras los elamitas rodeaban al enfurecido esclavo. Shem intentó cogerle de la muñeca, pero el otro elamita y Sula se trabaron en un abrazo mortal, clavándose mutuamente sus cuchillos, que en un instante se mancharon de sangre hasta la empuñadura.

Con la mirada enloquecida y la boca llena de espuma, siguieron dando vueltas, tambaleándose y apuñalándose. Shem, que intentaba coger a Sula de la muñeca, fue golpeado por el movimiento brusco de ambos cuerpos y lanzado violentamente hacia un lado. Perdió el equilibrio y cayó sobre el lecho de Kane.

Antes de que pudiera moverse, el inglés encadenado se lanzaba sobre él con la elegancia de un gran felino. ¡Por fin había llegado el momento que tanto esmeraba! Shem se encontraba al alcance de su mano. Mientras intentaba levantarse, la rodilla de Kane le golpeó el pecho, rompiéndole las costillas. Los dedos de hierro del puritano se cerraron sobre su garganta. Solomon apenas fue consciente de las terribles y bestiales contorsiones que el elamita hacía para librarse de su presa. Una bruma roja veló la vista del inglés, quien a través de ella vio cómo crecía el horror en los inhumanos ojos de Shem, a medida que se iban dilatando, inyectándose en sangre; y también vio cómo abría la boca y sacaba fuera la lengua, que quedaba colgando de ella, mientras su cabeza afeitada caía hacia atrás en un ángulo imposible, hasta que su cuello crujió como una rama gruesa al partirse, y su cuerpo quedó inerte entre sus manos.

Kane se apoderó de la llave que el muerto llevaba a la cintura, e instantes después estaba en libertad, sintiendo una salvaje ola de exultación que le subía por el cuerpo a medida que flexionaba sus miembros. Echó un vistazo por la habitación. Yamen estaba exhalando su último suspiro, tirado en el suelo, y Sula y el otro elamita yacían muertos, atravesado cada uno por el arma del contrario, literalmente cosidos a puñaladas.

Salió rápidamente de la habitación. No tenía ningún plan, excepto escapar del templo que había llegado a odiar tanto como al Infierno. Bajó corriendo por galerías sinuosas, sin encontrar a nadie. Era evidente que los sirvientes del templo se habían agolpado en lo alto de las murallas para ver la batalla. Pero en el nivel inferior se topó con uno de los guardias del templo. El hombre se quedó mirándole boquiabierto, de manera estúpida, y el puñetazo de Kane se aplastó contra su mejilla cubierta de negra barba, dejándole sin sentido. El inglés cogió su pesada jabalina. Había pensado que, si todos contemplaban ensimismados la batalla, las calles estarían desiertas y podría cruzar la ciudad y escalar la parte de muralla que le separaba del lago.

Corrió a través del bosque de columnas del templo y franqueó su imponente portal. Algunas personas gritaron, para salir después huyendo, al ver la extraña figura que emergía del siniestro templo. Kane tomó sin perder tiempo la calle que conducía hacia una de las puertas, encontrándose con muy poca gente. Pero cuando dobló hacia una calle lateral, pensando acortar así su recorrido, escuchó un rugido atronador.

Ante él se encontraban cuatro esclavos que transportaban una litera ricamente adornada, de las utilizadas por los nobles de la ciudad. Su ocupante era una joven de alta alcurnia, a juzgar por sus ropajes enjoyados. En aquel momento, una enorme forma parda apareció por la esquina… ¡un león en libertad por las calles de la ciudad!

Los esclavos dejaron caer la litera y salieron huyendo entre chillidos, mientras la gente de los edificios circundantes ponía el grito en el cielo. La joven también chilló, titubeando, pues se encontraba en el camino del monstruo que cargaba. Se quedó mirándolo, inmovilizada de terror.

Solomon Kane, nada más oír el primer rugido de la bestia, experimentó una feroz satisfacción. Tan odiosa había llegado a hacérsele aquella ciudad que el pensamiento de una fiera salvaje correteando por sus calles y devorando a sus crueles habitantes suscitaba en él una innegable satisfacción. Pero después, al ver la triste figura de la joven enfrentándose al devorador de hombres, se apiadó de ella y actuó.

Mientras el león saltaba por el aire, Kane lanzó su jabalina con toda la fuerza de su cuerpo de acero, de suerte que, alcanzándolo justo entre los poderosos omóplatos, atravesó aquel cuerpo de pelaje parduzco. Un rugido ensordecedor brotó de la bestia, que en mitad de su trayectoria giró de lado, como si hubiese golpeado una pared sólida. Así se explica que en lugar de sus aceradas garras fuera su pesado rostro peludo lo que chocó contra su temblorosa víctima, lanzándola hacia un lado mientras la enorme fiera se estrellaba en el suelo.

Kane, olvidando su situación personal, corrió hacia la joven y la levantó con suavidad para comprobar que no estaba herida. Aquello no fue una tarea difícil, ya que sus vestidos, como los de la mayor parte de las nobles asirías, eran tan sutiles que más servían para realzar que para ocultar. Kane se cercioró de que sólo se encontraba contusionada, a pesar de que aún se hallase bajo los efectos del susto.

La ayudó a ponerse en pie, consciente de que una muchedumbre de curiosos le rodeaba. Se volvió para abrirse paso entre ellos, y nadie intentó retenerle. De repente, apareció un sacerdote y dijo algo a gritos, mientras le señalaba. La gente retrocedió instantáneamente, y media docena de guardias cubiertos de hierro salieron a su encuentro, amenazándole con sus jabalinas. Kane miró de frente al sacerdote, con la furia devorándole el alma. Cuando estaba preparándose para saltar en medio de ellos y hacer el máximo daño que pudiese con las manos desnudas antes de que le matasen, el empedrado de la calle transmitió el sonido rítmico de muchos hombres marcando el paso. No tardó en aparecer una centuria de guerreros con las lanzas aún rojas de la batalla reciente.

La joven lanzó un grito y salió corriendo para colgarse del cuello del joven oficial que la mandaba. Siguió una rápida conversación entre ambos, que Kane no pudo comprender. Después, el oficial dio una orden seca a los guardias, que retrocedieron, y avanzó hacia el inglés, extendiendo los brazos a ambos lados del cuerpo y mostrándole las palmas vacías, con una sonrisa en los labios. Sus maneras eran extremadamente amistosas, y Kane comprendió que estaba intentando expresarle su gratitud por rescatar a la joven, que, sin duda, debía ser su hermana o su enamorada. El sacerdote protestó y rezongó, pero el joven noble le contestó secamente, mientras indicaba por señas a Kane que le acompañase. Como el inglés diese muestras de desconfianza, desenvainó su propia espada y se la tendió por la empuñadura. Kane tomó el arma; quizá no aceptarla hubiera sido la forma correcta de cortesía, pero ya había corrido demasiados riesgos y se sentía mucho más seguro con un arma en la mano.

Título original:

«The Children of Asshur»

(Red Shadows, 1968)

Recorrieron rápidamente la parte baja de la ciudadela, que se hallaba alborozada por la victoria conseguida sobre los indígenas, por lo que nadie les prestó atención. Durante aquel breve trayecto, Kane no perdió de vista el zigurat del templo, que situado en la parte alta de la ciudadela, dominaba toda Ninn. Finalmente llegaron a un edificio imponente, cuya puerta, rematada en su parte superior por un friso de escenas de caza, se abría entre dos altas palmeras pintadas de oro. Dos sirvientes armados, de guardia a la puerta, saludaron al oficial, y este, tras despedir a sus hombres, entró, junto con sus dos acompañantes, al interior de la vivienda. Tras recorrer un ancho pasillo flanqueado por extraños animales quiméricos, unos toros alados que poseían el mismo rostro barbudo que los hombres de aquel pueblo, llegaron a una habitación enorme. Estaba decorada con bajorrelieves policromos de animales, sobre todo leones y una especie de dragón que a Kane le llamó muchísimo la atención. Su anfitrión le indicó con un gesto que tomase asiento, mientras él y su enamorada, pues la forma en que la miraba, aunque llena de afecto, descartaba cualquier posible parentesco, hacían lo propio.

Inmediatamente después comenzaron los intentos del asirio para hacerse comprender por el «persa». Comenzó por un antiguo dialecto medo, que a Kane le sonó musical, pero que no comprendió. Después fue pasando al nesita, al hurrita, a una lengua que poseía la sonoridad del griego, pero de la que Kane sólo pudo comprender muy pocas palabras, y al arameo. Finalmente, a un dialecto bantú, no tan armónico como las anteriores lenguas, pero mucho más efectivo, pues era el utilizado por Kane para entenderse con Sula: sin lugar a dudas debía ser la lengua franca de la región.

El oficial dijo llamarse Asshur-bel-kala, que era el nombre de un antiguo monarca asirio, y su enamorada, Ishtar, como la diosa protectora de la antigua Nínive, divinidad del amor y de la guerra limpia, ya que Nergal, señor de los Infiernos, atendía a sus afectos tenebrosos e infamantes, por desgracia los más usuales.

—Te agradezco, ¡oh, Parsu!, que salvaras del devorador de hombres a mi enamorada —y miró a la joven—. Mi reconocimiento hacia ti es infinito, pues ello te impidió huir, como presumo que era tu intención.

—En efecto, vine hasta aquí para recuperar mis armas, y también saciar mi sed, no sólo de venganza, por la destrucción de todo un poblado de gente que me había acogido como a uno de ellos, sino de conocimiento. No podía creer que hubiese hombres blancos tan dentro de África. Pero fui capturado y encerrado. Por mi culpa murió el príncipe Bel-lardath.

No dije nada inconveniente contra él, sino, simplemente, unas palabras malsonantes en mi lengua materna, producidas por un humo diabólico que me hicieron respirar, y que el infame Yamen, que en este momento arde en los Infiernos, interpretó para su provecho. Tras su muerte, que tuvo lugar mientras duraba vuestro valiente combate contra los salvajes, conseguí huir de la torre escalonada del templo.

—Sin duda, ahora estará entrando en el arallu. ¡Que su alimento no sea más que el polvo y el olvido! —masculló Asshur-bel-kala—. Pero dinos, ¡oh, héroe tan esforzado como Gilgamesh!, que pareces ignorar el lenguaje de Parsua y de Madai, las tierras bárbaras del Este, así como de las del Oeste, ¿de qué país procedes? Sin embargo, tus rasgos… —hizo una pausa y prosiguió—. ¿Acaso los descendientes de Umakishtar, quien se llamaba a sí mismo Uvarkhsattra[3], han conquistado todo el mundo?

—Contestaré con sumo gusto a tu pregunta, pero antes debes decirme cómo llegasteis hasta aquí desde la lejana Nínive —dijo Kane.

—Oír es obedecer, ¡oh, salvador de mi amada! —concedió el asirio—. Cuando en el decimosexto año del reinado de nuestro rey Asshurbanipal[4], los ribereños del Gran Río, al mando del traidor Psamtik, expulsaron a nuestro ejército expedicionario que castigaba sus tierras, no todos los asirios regresaron al hogar. Una fuerza importante se estableció en el curso medio del Gran Río, al Este de la ciudad de Tebas, y allí permaneció por espacio de varios años. De tal suerte, cuando mucho después[5] las fuerzas de Umakishtar se encontraron ante los muros de Ninua[6] y se dispusieron a arrasarla, un pequeño grupo de nuestros antepasados consiguió burlar el cerco y escapar. Su meta no era otra que reunirse con las tropas que habían quedado aisladas en el País del Gran Rio y lograr reconstruir en cualquier parte el esplendor de Asshur, o morir en el empeño. Tras muchas penalidades, fueron engrosando sus filas con gente que se les iba uniendo en su niga, como Kaldu y elamitas —a pesar de que los primeros se hubiesen aliado con la gente de Madai, y los segundos fuesen sus enemigos desde tiempo inmemorial—, además de un nutrido grupo de Aribi que les ayudó a cruzar sus desérticas tierras. De tal suerte, tras franquear el Gran Mar, pudieron llegar al País del Gran Río y reunirse con los nuestros. Después de sopesar la situación, decidieron avanzar hacia el interior de África, contorneando el norte de Nubia y adentrándose cada vez más en los territorios de los negros. Su avance fue penoso, pero la fuerza de sus armas, proverbial en el País-entre-los-dos-ríos, les permitió atacar con éxito a sus enemigos, y progresar hasta esta meseta natural que nuestros sacerdotes, tras la reiterada consulta de hígados de oveja, consideraron que se adaptaba a sus necesidades. Y aquí se quedaron y construyeron la ciudad-fortaleza, a imitación de Dur-Sharrukin, que el gran Sargón edificara al noroeste de la querida Ninua. Y aquella ciudad recibió el nombre de Ninru.

»Y ahora dime, ¿aún domina la gente de Parsua nuestra tierra?

Kane intentó explicarle a duras penas que muchos pueblos salidos del mismo molde que los persas se habían extendido hacia el Oeste, y que estos últimos habían sido vencidos por el gran Alejandro, un macedonio, un griego.

—¿Griego?

Asshur-bel-kala se sintió desorientado. Kane intentó hacerle comprender que algunas de las palabras con que había tanteado su don de lenguas sonaban parecidas al «griego». El asirio reflexionó y dijo:

—¡Ah! ¡Ahhiyawa! ¡Aqayawas! ¡Mushki!

Kane comprendió que debía referirse a los aqueos y asintió, omitiendo cualquier referencia a la palabra mushki[7], que le resultaba totalmente desconocida. Le habló de los romanos, de los escitas, de los cimerios, que su interlocutor acogió con la palabra gimirrai, y, finalmente, de los israelitas y de los Aribi, quienes se hallaban ocupando la tierra de sus antepasados. También le habló del poder que habían conseguido sobre medio mundo, gracias a una tribu que se les había unido, la de los turcos, que también había sometido a los persas. Y pudo ver cómo el asirio se iba emocionando y los ojos se le humedecían de emoción.

—Así que, a fin de cuentas…, no todo se perdió —dijo pensativo.

—Poco sabe el mundo del esplendor de la antigua Asshur, salvo a través de la Biblia, un libro sagrado que recoge la historia de esa tierra. Pero estoy por asegurarte que en los años venideros los sabios descubrirán, al fin, sus misterios —le aseguró Kane, con la mirada perdida y extrañadamente penetrante, como si contemplase un ejército de obreros excavando entre las inmemoriales arenas. Y pensó que las palabras del profeta Nahum refiriéndose a Nínive se habían cumplido en los habitantes de Ninn: «Y también tu irás en busca de un refugio contra el enemigo».

Kane contó parte de sus aventuras, adaptándolas en expresiones y situaciones a la mentalidad de su reducido auditorio, que quedó maravillado. También los primeros asirios que llegaron a África tuvieron que habérselas con todo tipo de enemigos y seres extraños. Sus hazañas habían sido consignadas en tablillas de arcilla, según comentó Asshur-bel-kala, quien contó al inglés que entre la gente de su familia y la de Ishtar, al igual que ocurría con buena parte de los dirigentes de Ninn, se contaban muchos partidarios del príncipe Bel-lardath, que había gozado del apoyo de los descendientes de los Aribi, mayoría en la ciudad. El sharr Asshur-ras-Arib sólo disponía del apoyo de elamitas y caldeos, así como de las demás familias asirías que no habían sostenido la causa de Bel-lardath. Pero el turtanu Salmanasar, al frente del ejército, le apoyaba, aunque casi en solitario, ya que los oficiales jóvenes, como Asshur-bel-kala, comprendían que el esplendor de Asshur ya sólo era un nombre, desde el momento en que la divinidad suprema de Ninn no era uno de los señores antiguos, sino Baal, un dios cananeo, ante quien Yamen y sus siniestros servidores inmolaban a los disidentes. Ya era tiempo de intentar hacer la paz con los pueblos de los alrededores antes de que estos decidieran borrarlos de la faz de la tierra.

Kane asintió a aquellas palabras, sin saber que resultarían proféticas.

—Habríamos conseguido deponer a Asshur-ras-Arib, a pesar de la muerte de Bel-lardath —proseguía el joven asirio—, si no hubiera sido por el ataque de los salvajes. Después de la victoria del ejército, Salmanasar y el rey han visto aumentado su prestigio. Creo, maryannu[8] S’hlomo —dijo Asshur-bel-kala, adaptando el nombre de Kane a su propia lengua—, que nuestras horas están contadas. Los tiranos no tardarán en ordenar que nos despellejen vivos.

—¿Con qué medios contamos? —prosiguió Kane.

No pensaba darse por vencido. Tampoco había recorrido media África, en pos de ese impulso que le llamaba insistentemente, para prosternarse a los pies de un espectro del pasado, del cabecilla de un pueblo extinguido hacía milenios, condenado, quizá irremisiblemente, a repetir los errores de antaño. Sus ojos refulgieron y sus anchas espaldas se arquearon bajo su poderosa respiración, mientras agarraba ferozmente la espada que no había soltado desde que entrase en la mansión señorial. El afilado borde se clavó en las palmas de sus manos, y unas gotas de sangre cayeron al suelo.

—¡Que Tammuz haga germinar esa sangre en su seno y la convierta en el árbol de la victoria! —exclamó la hermosa asiría por lo que creyó una ofrenda de sangre al dios del submundo, excitada por el aspecto sobrehumano de Kane, que ansiaba vengarse de los responsables de tanta injusticia. Y añadió—: Podemos contar con los guardias de nuestras familias y de las de nuestros amigos, además de la centuria de mi prometido y, posiblemente, con dos de las divisiones mejor pertrechadas, la Sargón y la Ishtar, es decir, con unos mil hombres. Contra nosotros tenemos la Nergal —que también es la más numerosa—, la Marduk y la Ea, además de los sicarios de Yamen y los guardias de los templos. En total unos mil quinientos hombres.

Kane se quedó pensativo durante unos instantes. Apenas había tiempo para organizarse. Podría asegurar que ya había corrido la voz de su fuga y de su rescate por el oficial asirio. Los acontecimientos se precipitaban. Debían ponerse en contado con los mandos de las divisiones, con los amigos… Sonrió para sí. Sería interesante comprobar si sus conocimientos del arte de la guerra moderna le servirían de algo en medio de una confrontación a la usanza del mundo antiguo.

En aquel momento, un tremendo griterío, seguido por el entrechocar de los aceros, inundó la estancia. Parecía provenir de la entrada.

—¡Deprisa! —ordenó Kane—. ¡Que Ishtar huya en seguida y avise a vuestros partidarios! ¡Nosotros le cubriremos la retirada! —y diciendo esto, entregó su espada al asirio, mientras descolgaba de una panoplia de la pared una jabalina, que pensaba utilizar como una larga estaca. Acostumbrado al estoque y al arte de la esgrima, la espada de acero asiría sólo le parecía un puñal largo, bueno para el combate cuerpo a cuerpo, pero no para mantener a raya a los enemigos. La joven se despidió con un beso del joven oficial y se deslizó bajo un tapiz que debía de disimular algún pasaje secreto.

Apenas hubo desaparecido, un grupo de veinte guerreros cubiertos de hierro de pies a cabeza, penetró en la amplia estancia. La sangre de los guardias de la entrada había quedado adherida a sus armas. Su mirada era hosca cuando se detuvieron para leer el siguiente mensaje, escrito sobre un pergamino:

Por el presente edicto de justicia, el traidor Asshur-bel-kala, que ampara bajo su techo al espía de Parsua que penetró en los sagrados muros de Ninn, es expulsado de la comunidad de gracias que le otorgan los dioses de Asshur, así como de la viña y presencia de sus hermanos, los hijos de la madre Ishtar y del padre Baal. Acompañará de grado o por fuerza al portador de este edicto, en espera de que el Consejo de Sacerdotes resuelva el modo en que habrá de unirse con su cómplice en el «arallu», ya sea tras la pérdida en vivo de toda la piel de su cuerpo o por inmersión en un baño sofocante de cenizas. Desde el momento de la lectura del presente edicto, sus bienes serán confiscados y administrados por los sacerdotes de Baal.

Garantiza lo escrito el sello de Asshur-ras-Arib, vicario del dios y rey poderoso de Ninn y de las Cuatro Regiones, en el decimocuarto día del mes de Tammuz del año 2120 del resurgir de Ninn.

Kane no necesitó que su aliado le tradujese las palabras que acababa de oír para saber que suponían la cárcel para ambos, si no su condena a muerte. Por eso mismo chasqueó los dientes y se lanzó contra sus enemigos. Moviendo hábilmente su lanza, golpeó primero con el extremo acerado y después con el otro, reforzado con una contera de acero, en los rostros de dos de ellos, produciéndoles terribles heridas. Al mismo tiempo, de una furiosa patada, le hundió el esternón a un tercero, que cayó al suelo escupiendo sangre. Girándose rápidamente, aún tuvo tiempo de clavar su lanza en el tórax de un cuarto enemigo, que se le aproximaba por la izquierda, aprovechando que había bajado el escudo. Con el rabillo del ojo derecho, pudo ver cómo Asshur-bel-kala había despachado a un enemigo y estaba enzarzado en un combate a muerte con otros tres, a los que conseguía mantener a raya a duras penas. En ese momento, varios de sus contendientes se echaron encima de Kane y la oscuridad se adueñó de su mente.

Aquel lugar estaba oscuro como boca de lobo. Quizá por ello, el insistente sonido de una gota de agua al caer en algún lugar impreciso de la celda parecía estruendoso. Entre una y otra gota, Kane y Asshur-bel-kala podían escuchar unos chillidos capaces de helarles la sangre en las venas. Los verdugos debían de estar cumpliendo su trabajo. Y a destajo, porque cada vez eran más numerosos, pensó Kane, quien, al despertarse, se había encontrado encadenado dentro de aquella lóbrega mazmorra. Tenía un sabor amargo en la boca, lo que le hizo pensar que debían haberle administrado alguna poción para que siguiera inconsciente, lo mismo que a su compañero de cautiverio. Apenas había intercambiado unas palabras con él, que le ratificaron en aquella observación, cuando se oyó un ruido rítmico de pasos, y el incierto llamear de unas antorchas se insinuó por la ventanilla llena de barrotes de la puerta. Al abrirse, entró por ella un individuo alto y moreno cubierto de hierro, flanqueado por otros cuatro del mismo tipo racial que al inglés le parecía haber visto ya repetido hasta la saciedad. Pero en sus ojos había una tremenda ansia de poder, y su boca, curvada en un rictus diabólico, parecía solazarse anticipadamente con los placeres que le depararía el tormento de aquellos prisioneros, a quienes, curiosamente, se dirigió en el dialecto que ambos usaban para comunicarse entre sí.

—¡Levantaos, chacales! —y los azotó con el látigo que llevaba, similar al que Kane contemplase en las manos del infame Yameru.

Asshur-bel-kala lanzó un juramento en su idioma, y Kane tiró con fuerza de las cadenas, en un intento por alcanzar a aquel individuo.

—Esto te divierte, ¿eh, Salmanasar? —dijo Asshur-bel-kala, mientras escupía con odio al esbirro del rey.

El turtanu se limpió con uno de los extremos de su capa y le miró fijamente.

—¡Deshazte de tu veneno, serpiente, antes de que me fabrique unas sandalias con tu piel! Nuestras reservas se hallan generosamente provistas, gracias a tus cómplices —comentó, sarcástico.

Como si quisiese darle la razón, otro chillido inhumano hizo estremecer aquella lóbrega oscuridad, aliviada tan sólo por las inciertas llamas de las antorchas.

Asshur-bel-kala se agitó, inquieto por la suerte que habría sufrido Ishtar. El general asirio pareció leer sus pensamientos.

—Esa mujerzuela a la que tanto aprecias y que se llama como la amante de los dioses —el hombre encadenado se encendió de ira al escuchar aquel insulto por partida doble, porque ofendía a su enamorada y también a la diosa— ha conseguido escapar. No sufras por ella, porque sólo con verla se encienden mis deseos. Aventará la soledad de mis noches de insomnio. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! —cesó en sus burlas, y prosiguió—. Pero no he venido aquí a presentarte mis cumplidos, sino para llevaros a ambos a presencia del sharr. ¡Liberadlos! —e hizo una seña a los soldados que habían entrado con él, quienes les desojaron de sus cadenas pero sólo para colocarles una especie de esposas que los mantenían unidos.

Ascendieron varios pisos, acompañados por un coro de lamentos y chillidos de los cautivos, que estaban siendo atormentados en las mazmorras, y salieron a la luz del día, que ya comenzaba a decaer. Habían debido permanecer en ellas casi un día. Así se explicaba el vacío que Kane sentía en el estómago. Por las calles de la ciudad amurallada no se veía ni un alma, claro indicio de la represión que Salmanasar y sus acólitos debían de estar aplicando con guante de hierro a los Ninnitas. El inglés miró hacia las murallas, que le parecieron anormalmente llenas de soldados y guardias armados, así como de balistas, catapultas y demás pertrechos pesados de guerra. Aquello le hizo pensar que la batalla de la víspera no había concluido. Todo indicaba que los asirios esperaban un ataque mucho más violento.

Finalmente, tras subir la empinada rampa que conducía a la parte alta de la ciudadela y cruzar una amplia plaza, la comitiva llegó a su destino: un palacio encalado en blanco, con dos toros alados de rostro humano en el portal de la entrada, sobre el que se elevaba una especie de muralla que contorneaba todo el recinto. Kane observó honderos y arqueros, además de los usuales lanceros. Los soldados que acompañaban a los cautivos y al general asirio regresaron a sus respectivos acuartelamientos, siendo reemplazados por otros de la escolta personal del soberano.

Como un duplicado del que había visto en el templo, pero mucho mayor, el salón del trono era amplio y se encontraba a oscuras, a pesar de estar iluminado por antorchas que, al igual que los soldados, lo recorrían a lo largo. La enorme estatua de Baal ocupaba un gigantesco nicho en la pared del fondo. Debajo de ella, como empequeñecido, se levantaba el trono ocupado por el monarca asirio. Su rostro no había perdido la expresión de fiereza que caracterizaba a aquel pueblo. A su lado se encontraba un intérprete. Era evidente que no quería rebajarse a hablar la única lengua en la que Kane podía comunicarse con él.

—¿Por qué vosotros, la gente de Parsua, habéis levantado a los salvajes contra nosotros? —dijo el intérprete.

—No sé de qué me hablas —contestó Kane—. Y entérate de una vez de que no soy persa, sino que vengo de las islas de más allá del mar que se halla al norte del País del Gran Río.

—¿El Mar Verde? ¿Tursha? ¿Shardanu? ¿Peleset? —preguntó el intérprete, pero aquellas palabras que se referían a pueblos que habían caído como lobos sobre el Próximo Oriente, nada dijeron a Kane, que se encogió de hombros.

—¡Mientes! —era la traducción del rugido gutural del monarca—. Nuestros exploradores han regresado a toda prisa a Ninn para decirnos que los salvajes se acercan como una nube de langosta. Antes de que tú llegaras siempre habían mantenido la distancia que inspira el miedo. Tú y la gente de Parsua los habéis incitado a venir. Queréis acabar con Ninn como acabasteis con Ninua. ¡Confiesa o morirás entre terribles tormentos!

—Os he dicho la verdad, nada sé de eso que decís. Pero si es cierto, el dios de Israel castigará por segunda vez vuestra insolencia. El vaso de iniquidad será derramado de nuevo.

Al traducir aquellas últimas palabras, entre los asistentes comenzó a oírse una palabra que el inglés pudo distinguir sin intérprete. Sonaba parecida a Habiru, por lo que Kane pensó que debía referirse a los hebreos.

—¿Qué relación mantienes con los infames Habiru? —dijo el intérprete.

—No mantengo ninguna relación con el pueblo de Abraham, pero mi gente ha desarrollado una religión que procede de la suya —intentó explicar Kane, pero fue interrumpido por los gritos de los asirios, que ya no sabían si se encontraban ante un persa o un hebreo.

El rey hizo acallar a los congregados. Parecía contrariado y se mesaba la larga barba, dispuesto a emitir su sentencia. ¿Era una ilusión producida por la luz de las antorchas al bailotear en medio de la imponente oscuridad del palacio, o la estatua del dios se había movido?

De repente, entró corriendo un soldado en el salón del trono y se postró a los pies del monarca. Comunicó su mensaje a toda prisa, sin levantar la mirada del suelo, como si temiese que el tirano fuese a descargar su ira sobre él.

—Los Sulas han regresado, tal y como esperábamos, y ahora rodean completamente la ciudad… Es el fin de Ninn. Nuestras horas están contadas —dijo Asshur-bel-kala. Y Kane no supo qué le sorprendía más, si aquella noticia o el comprobar que ese fatalismo que había observado en tantos árabes tenía raíces muy antiguas.

Asshur-ras-Arib meditó durante unos instantes y entonces habló.

—Ante la llegada de las fieras que infestan la sabana, el jefe Asshur-bel-kala podrá incorporarse a su unidad, y así recibir una muerte honorable. En cuanto al extranjero —e hizo una pausa efectista, que respetó el intérprete, mientras un grupo de sacerdotes salían de las sombras que rodeaban el trono y mantenían con él un breve conciliábulo—, morirá lapidado.

En ese momento se escuchó una voz femenina desde lo alto de la techumbre que se levantaba sobre la pared donde se encontraban trono e ídolo. Kane no tuvo necesidad de que nadie le tradujese lo que decía, puesto que volvió a oír repetidas algunas de las últimas palabras del monarca. Era Ishtar, que gritaba:

—¡Tú sí que morirás lapidado!

A una señal suya, varias sombras encapuchadas, ocultas en el nicho que albergaba la estatua del dios Baal, movieron las cuñas que la mantenían en precario equilibrio. La inmensa mole de piedra se desplomó sobre el monarca, aplastándole instantáneamente.

Con una agilidad que nadie hubiese supuesto en una mujer, Ishtar se descolgó por una soga y llegó hasta donde se encontraban los dos cautivos, que habían asistido, atónitos, a tan inesperado espectáculo.

La joven se despojó de su capa, revelando su esplendida figura y su vestido vaporoso que bien poco ocultaba. Como si estuviese habitada por la diosa cuyo nombre llevaba, se enfrentó a los soldados de la guardia.

—¿Seguiréis obedeciendo a los tiranos y a los sacerdotes del infame dios cananeo ansioso de sacrificios humanos, y cuyo poder de nada ha servido a su principal adorador, o volveréis al culto de la Madre y lucharéis por ella hasta la muerte… o hasta la victoria?