UNA GRAN SOMBRA NEGRA cruzaba la región, hendiendo la roja llama del ocaso. Para el hombre que ascendía penosamente a lo largo del sendero de la jungla, significaba un símbolo de muerte y de horror, una amenaza latente y terrible, como la sombra de un asesino furtivo proyectándose sobre una pared iluminada por las velas.

Pero sólo se trataba de la sombra de un gran pico que se elevaba ante él, la primera avanzadilla de las siniestras colinas que constituían su meta. Mientras mantenía una mano sobre sus ojos, a guisa de visera, le pareció observar un leve movimiento en su cima; pero como la luz que reflejaba le aturdía, no estaba seguro. ¿Era un hombre que se había escondido rápidamente? ¿Un hombre o…?

Se encogió de hombros y comenzó a estudiar el áspero sendero que conducía a su cima y después bajaba. A primera vista, daba la impresión de que sólo podría escalarlo una cabra montes; un examen más atento le mostró gran cantidad de asideros tallados en la roca sólida. Sería una empresa difícil en la que tendría que emplearse a fondo, pero no había recorrido mil millas para echarse atrás en aquel momento.

Dejó caer el gran saco que llevaba a la espalda, y lo aligeró de su pesado mosquete, dejando sólo el largo estoque, el puñal y una de las pistolas. Se echó todo aquello a la espalda y comenzó la penosa ascensión, sin dignarse a mirar el sendero que había seguido y que ya comenzaba a perderse en la oscuridad.

Era un hombre alto, de brazos largos y músculos de acero. De vez en cuando se veía obligado a detenerse unos instantes para descansar, lo que hacía adhiriéndose como una hormiga a la escarpada pared de la montaña. La noche cayó rápidamente y el pico que estaba encima de él se convirtió en una mancha de sombra a la que no tuvo más remedio que agarrarse a ciegas con los dedos, en busca de los asideros que le servían de precaria escala.

Más abajo comenzaron a elevarse los ruidos nocturnos de la jungla tropical. Le pareció que aquellos sonidos le llegaban con poca intensidad y de manera fragmentaria, como si las grandes colinas negras que se elevaban por encima hubiesen arrojado un encantamiento de silencio y de miedo que alcanzaba a las criaturas de la jungla.

Prosiguió la ascensión y no tardó en descubrir que comenzaba a hacerse aún más difícil. Cerca de la cumbre, la pared se curvaba hacia fuera, con lo que la tensión de nervios y de músculos le resultó insoportable. De vez en cuando, su mano se escurría de un asidero, lo que estaba a punto de precipitarle en el vacío. Pero todas las fibras de su cuerpo musculoso y nervudo estaban perfectamente coordinadas, y sus dedos eran garras de acero que no soltaban su presa. Su progresión fue haciéndose cada vez más lenta, hasta que, al fin, vio cómo la cumbre hendía el cielo estrellado a menos de veinte pies por encima de él.

De repente, distinguió una vaga silueta que vaciló en el reborde de la pendiente y se precipitó hacia él, produciendo una gran vaharada de aire. Con la carne de gallina, se aplastó contra la pared del risco y sintió un tremendo golpe en la espalda; aunque sólo se trató de un roce, a punto estuvo de hacer que se soltase. Mientras luchaba desesperadamente para incorporarse, escuchó las reverberaciones que aquello hacía al chocar contra las rocas del fondo. Con la frente bañada en sudor frío, miró hacia arriba. ¿Quién… o qué… había empujado aquel peñasco pendiente abajo? A pesar de su valor, atestiguado fehacientemente por los huesos que poblaban numerosos campos de batalla, la idea de morir como un animal sacrificado, inerme y sin posibilidad alguna de ofrecer resistencia, le helaba la sangre.

Una oleada de furia expulsó sus miedos, haciéndole proseguir la escalada con celeridad temeraria. Sin embargo, el segundo peñasco que esperaba de un momento a otro no llegó. Tampoco consiguió ver ninguna criatura viva cuando superó el borde y se puso en pie de un salto, suscitando un relámpago al desenvainar su espada.

Se encontraba en una especie de altiplano que desembocaba en un paisaje de colinas escarpadas, media milla hacia el Oeste. La pared que acababa de escalar sobresalía del resto de las cimas como un promontorio tétrico que dominaba el mar de verdor en movimiento, ya por entonces sombrío y misterioso en la noche tropical.

El silencio gobernaba allí como soberano absoluto. Ninguna brisa agitaba las sombrías profundidades que se abrían más abajo, ningún ruido de pasos se escuchaba entre los castigados matojos que cubrían el altiplano… y, sin embargo, la roca que había estado a punto de precipitarle en el vacío no había caído accidentalmente. ¿Qué seres se movían entre aquellas siniestras colinas?

Las tinieblas tropicales cayeron sobre el viajero solitario como un pesado velo, a través del cual parpadeasen, malignas, las amarillentas estrellas. Los vapores de la vegetación en descomposición de la jungla flotaban a su alrededor, tan tangibles como una niebla espesa. Con una mueca, el hombre se alejó del borde del precipicio y atravesó el altiplano con paso resuelto, la espada en una mano y la pistola en la otra.

En la atmósfera se palpaba la desagradable sensación de que alguien le estaba observando. El silencio seguía incólume, salvo por el ligero roce que delataba el felino avance del extranjero a través de la hierba del altiplano, considerablemente alta; pero aquel hombre presentía que cosas vivas se deslizaban delante de él, detrás… por todos lados. No sabía si quien le seguía era hombre o animal. Tampoco le preocupaba en exceso, pues estaba preparado para luchar contra cualquier ser, humano o diabólico, que se cruzase en su camino. De vez en cuando hacía un alto y miraba desafiante a su alrededor, pero nada se ofrecía a su mirada, excepto los arbustos, acurrucados como oscuros espectros de poca estatura que siguieran su pista, camuflados y confundidos en la espesa y cálida oscuridad, a través de la cual las parpadeantes estrellas parecían debatirse.

Por último, llegó al lugar donde el altiplano daba paso a las pendientes de las colinas. Un bosquecillo de árboles contrastaba de manera evidente con las sombras más pequeñas que lo circundaban. Se acercó a él con precaución y se detuvo cuando su mirada, habituándose progresivamente a la oscuridad, descubrió una forma vaga entre los sombríos troncos, que no formaba parte de ellos. Dudó. La figura no avanzó hacia él ni emprendió la fuga. Imprecisa forma de silenciosa amenaza, le acechaba como si le esperase. Horror sin nombre suspendido de aquel silencioso grupo de árboles.

El extranjero avanzó con precaución, con la espada por delante. Sus ojos escrutaban las sombras buscando el menor signo de amenaza. Sin lugar a dudas aquella forma era humana, aunque resultase intrigante. No tardó en dar con la clave del misterio. Se trataba del cadáver de un hombre negro. Las lanzas que atravesaban su cuerpo y se clavaban en los troncos de los árboles lo mantenían erguido. Tenía un brazo extendido hacia delante, fijado con un puñal que le taladraba la muñeca a una larga rama. Como si el cadáver quisiera indicar algo, su dedo índice apuntaba en la dirección por donde había venido el extranjero.

La intención era obvia; aquel poste indicador, mudo y siniestro, sólo podía tener un significado… más allá está la muerte. El hombre que seguía mirando fijamente aquella macabra advertencia rara vez reía, pero en aquella ocasión se permitió el lujo de una sonrisa sardónica. ¡Más de mil millas recorridas por tierra y mar —a través del océano y de la jungla— y alguien, no sabía quién, esperaba, con esa mascarada, que diera media vuelta y se marchase!

Se resistió a la tentación de saludar al cadáver, porque le parecía algo indecoroso, y atravesó valientemente el bosquecillo, esperando, de un momento a otro, un ataque por la retaguardia o una emboscada.

Sin embargo, no ocurrió nada parecido. Al salir de entre los árboles, se encontró al pie de una pendiente accidentada, la primera de una serie de laderas. En medio de la noche comenzó a escalarlas intrépidamente, sin detenerse a reflexionar lo extraño que su comportamiento le habría parecido a un individuo sensato, ya que cualquier persona en sus cabales habría acampado al pie de la pared y esperado a que amaneciera para escalarla. Pero él no era un hombre ordinario. En cuanto su objetivo estaba a la vista, seguía la línea más recta que le conducía hasta él, sin preocuparse de los obstáculos y si era de día o de noche. Siempre hacía lo que tenía que hacer. Como al atardecer había llegado a los límites de aquel reino del miedo, penetrar de noche hasta sus misterios más recónditos le parecía algo perfectamente lógico.

Mientras escalaba las accidentadas laderas, salió la luna, con su cortejo de ilusión. Bajo su luz, las colinas atormentadas que se encontraban más delante se asemejaron a los negros chapiteles de los castillos de los magos. El extranjero no apartaba los ojos del sendero impreciso que estaba siguiendo, pues no sabía cuándo podría precipitarse sobre él otro pedrusco, rodando laderas abajo. Y como esperaba un ataque, lo que aconteció le resultó totalmente inesperado.

Improvisadamente, por detrás de una gran roca salió un hombre… un gigante de ébano bajo la pálida luz de la luna. La larga hoja de la lanza que sostenía en la mano brillaba plateada, la diadema de plumas de avestruz flotaba sobre él como una nube blanca. Alzó la lanza en un ostentoso saludo y se expresó en el dialecto de las tribus del río.

—Esta no es la tierra del hombre blanco. ¿Quién es mi hermano blanco en su propio kraal[1] y por qué ha venido a la Tierra de las Calaveras?

—Me llamo Solomon Kane —contestó el hombre blanco en la misma lengua—, y busco a la reina vampira de Negari.

—Pocos la buscan. Pocos la encuentran. Ninguno regresa —comentó el otro, de modo críptico.

—¿Me conducirás hasta ella?

—Llevas un largo puñal en tu mano derecha. Aquí hay leones.

—Una serpiente dejó caer una piedra. Pensé que podría haber más entre los matorrales.

El gigante recibió aquel intercambio de sutilezas con una sonrisa torva, a la que siguió un breve silencio.

—Tu vida —prosiguió el hombre negro— está entre mis manos.

Kane sonrió levemente.

—Yo llevo entre las mías las de muchos guerreros.

La mirada del negro recorrió de arriba abajo, con incertidumbre, la rielante y longilínea espada del inglés. Acto seguido, encogió sus poderosos hombros y bajó la punta de su lanza hacia el suelo.

—No traes presentes —comentó—, pero sígueme y te conduciré hasta la Terrible, la Compañera de la Perdición, la Mujer Roja, Nakari, que gobierna en la tierra de Negari.

Se echó a un lado e hizo una seña a Kane para que fuese delante, pero el inglés se negó con la cabeza, al verse en su imaginación con una lanza clavada en la espalda.

—¿Por qué habría de marchar delante de mi hermano? Ambos somos jefes… Caminemos, pues, juntos.

En su fuero interno, Kane lamentaba verse obligado a tener que emplear tanta diplomacia con un guerrero salvaje, pero no lo dio a entender. El gigante se inclinó con cierta majestuosidad bárbara y ambos subieron juntos por el sendero de la colina, sin hablar. Kane fue consciente de que otros hombres salían de sus escondrijos y los seguían de cerca: una mirada subrepticia por encima del hombro le mostró una cuarentena de guerreros que marchaban tras ellos formando las dos líneas de una cuña. La luz de la luna relucía sobre sus cuerpos ágiles, sus tocados ondulantes y las largas y crueles puntas de sus lanzas.

—Mis hermanos son como leopardos —dijo Kane, con cortesía—. Se ocultan en los matorrales y ningún ojo los percibe; se deslizan entre la alta hierba y nadie les oye llegar.

El jefe negro recibió el cumplido con una inclinación cortés de su cabeza leonina, lo que provocó un murmullo de plumas.

—El leopardo de las montañas es nuestro hermano, ¡oh, conductor de hombres! Nuestros pies son como el humo llevado por el viento, pero nuestros brazos son como el hierro. Cuando hieren, la sangre mana roja y los hombres mueren.

A Kane le pareció percibir cierto tono de amenaza en su voz. No había nada preciso en qué poder basar sus sospechas, pero aquel tono siniestro persistió. No dijo nada más durante cierto tiempo y la extraña banda prosiguió silenciosamente su marcha hacia arriba, bañada por la luz de la luna, como una cabalgata de espectros.

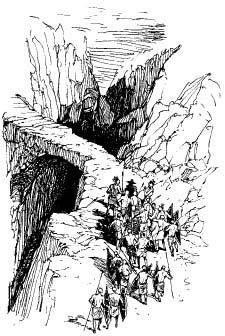

El sendero se fue haciendo más empinado y rocoso, y comenzó a serpentear entre riscos y rocas gigantescas. De improviso, un gran precipicio se abrió ante ellos, cabalgado por un puente natural de piedra, ante el cual se detuvieron.

Kane contempló el abismo con curiosidad. Su anchura era de unos cuarenta pies. Al mirar hacia abajo, su vista se perdió en una impenetrable negrura de cientos de pies de profundidad, según calculó. Al otro lado se erguían unos picachos sombríos y amenazantes.

—Aquí —dijo el jefe— comienza realmente el reino de Negari.

Kane fue consciente de que los guerreros se iban acercando discretamente a él. Sus dedos se crisparon, instintivamente, sobre la empuñadura de su estoque, que no había devuelto a su vaina. De repente, el aire se cargó de tensión.

—Y también aquí —prosiguió el cabecilla— quienes no traen presentes para Nakari… ¡mueren!

La última palabra se convirtió en un grito, como si aquella frase hubiese convertido a quien la pronunciaba en un demente. Mientras gritaba, echó su gran brazo hacia atrás y después hacia delante, con una contracción de sus poderosos músculos, y la larga lanza se dirigió hacia el pecho de Kane.

Sólo un luchador nato habría podido esquivar aquel golpe. El movimiento instintivo de Kane le salvó la vida… La enorme punta de la lanza arañó su costado mientras se echaba hacia un lado y devolvía el golpe con una estocada a fondo que acabó con un guerrero que se interponía entre él y el jefe.

Las lanzas relampaguearon a la luz de la luna, y Kane, parando una e inclinándose para eludir otra, saltó hacia el angosto puente, donde sólo podrían atacarle de uno en uno.

Nadie se apresuró a ser el primero. Los guerreros se quedaron al borde del abismo, mirándole mientras intentaban alcanzarle con sus lanzas, atacando cuando se retiraba, retrocediendo cuando avanzaba. Y aunque las lanzas eran más largas que su estoque, Kane pudo contrarrestar aquella desventaja, así como la gran diferencia numérica, gracias a su espléndida destreza y la fría ferocidad de sus ataques.

Se movían de atrás adelante. De repente, un gigante emergió del grupo de guerreros y cargó en dirección al puente como un búfalo enloquecido, con los hombros encogidos, la lanza baja y los ojos destellándole con un brillo anormal. Kane se echó hacia atrás para evitar el ataque. En un intento de escapar a la lanza que intentaba atravesarle y de encontrar un hueco para poder introducir por él su espada, dio un salto hacia un lado y resbaló hasta el borde del puente, con la boca de la eternidad bajo él. Los guerreros aullaron con exultación salvaje mientras vacilaba, intentando recuperar el equilibrio, y el gigante que había subido al puente rugió al abalanzarse sobre él.

Kane paró el golpe con todas sus fuerzas —proeza que muy pocos espadachines habrían podido realizar, faltos de equilibrio como él—, vio la cruel punta de la lanza relampaguear cerca de su mejilla… y comprendió que se hallaba a punto de caer de espaldas en el abismo. Con un esfuerzo desesperado, se agarró al astil de la lanza, se irguió y atravesó a su adversario. De la boca del gigante, que parecía una enorme caverna roja, brotó un chorro de sangre; con sus últimas fuerzas, se lanzó a ciegas contra su adversario. Kane, con los talones fuera del puente, no pudo evitarlo, y ambos cayeron juntos al abismo y desaparecieron silenciosamente en sus profundidades.

Había sucedido todo tan rápidamente que los guerreros no reaccionaron. Cuando apenas había muerto en los labios del gigante su rugido de triunfo, ambos contendientes desaparecieron en las tinieblas. Los indígenas subieron al puente para mirar con curiosidad hacia abajo, pero del oscuro vacío no subió hasta ellos ningún sonido.

Mientras caía, Kane siguió su instinto de luchador y se contorsionó en medio del aire, para que cuando tocara tierra, ya fuese a diez o a mil pies más abajo, lo hiciese encima del hombre que caía con él.

El final llegó repentinamente… más repentinamente de lo que el inglés había pensado. Permaneció un instante medio conmocionado. Después, al mirar hacia arriba, vio confusamente el delgado puente que hendía el cielo que se hallaba sobre su cabeza y las formas de los guerreros, perfilándose a la luz de la luna, grotescamente empequeñecidos al inclinarse desde el puente. Permaneció inmóvil, sabiendo que los rayos lunares no llegarían hasta aquella profundidad que le amparaba y que él era invisible para aquellos observadores. Sólo cuando desaparecieron de su vista comenzó a considerar su situación actual. Su oponente estaba muerto, y, si no hubiera sido por el hecho de que su cadáver había amortiguado su caída, también él lo estaría en aquellos momentos, pues se habían precipitado desde una altura considerable. A pesar de todo, el inglés se sentía entumecido y lleno de contusiones.

Extrajo su espada del cuerpo del indígena, musitando una muda plegaria porque no se hubiera roto, y comenzó a buscar a tientas a su alrededor, en medio de las tinieblas. Su mano encontró lo que parecía ser el borde de un precipicio. Creía que había caído hasta el fondo, pero en aquellos momentos comprendía que la impresión de hallarse a gran profundidad sólo era una ilusión. Un saliente de roca había interrumpido su caída, impidiéndole recorrer todo el camino. Dejó caer una piedra en el vacío y oyó el débil sonido que hacía al chocar contra el fondo, después de un tiempo que le pareció muy largo.

Sin estar seguro de lo que debía hacer, sacó pedernal y eslabón de su cinturón e hizo saltar unas cuantas chispas encima de un poco de yesca, formando una pantalla con las manos. La débil luz le permitió ver una larga cornisa que salía de uno de los lados del precipicio, en la parte de las colinas adonde quería ir. Había caído cerca de su borde. En aquellos momentos en que conocía su posición, comprobaba que sólo por un escasísimo margen no se había precipitado en el vacío.

Agachándose cerca del borde para que sus ojos se fueran acostumbrando a aquella penumbra abismal, descubrió entre las sombras de la pared lo que parecía una sombra más oscura. Al examinarla con más atención, comprobó que se trataba de una abertura lo suficientemente grande para poder pasar erguido por ella. «Una caverna», pensó, y entró en ella, a pesar de que su apariencia fuese siniestra y extremadamente inquietante. Cuando se quedó sin yesca, caminó a tientas.

Por supuesto que no tenía ni idea de adonde iba, pero cualquier tipo de acción era preferible a quedarse sentado en silencio hasta que los buitres de la montaña fuesen a roer sus huesos. Durante un buen trecho, el suelo de la cueva aumentó su pendiente —bajo sus pies había roca viva—, y a Kane le costó trabajo seguir adelante, ya que tropezaba o resbalaba a cada paso. La caverna parecía bastante grande, pues después de entrar en ella no pudo llegar a tocar en ningún momento su techo, ni tampoco abarcar su anchura con las manos.

Finalmente, el suelo volvió a ser horizontal, y Kane presintió que ello se debía a que la caverna era mucho mayor en aquel lugar. El aire parecía más puro, aunque la oscuridad seguía siendo impenetrable. Repentinamente, se detuvo. De algún punto delante de él, le llegaba un crujido extraño e indefinido. Sin previo aviso, algo le golpeó en el rostro y se debatió cruelmente a su alrededor. Se sintió rodeado por el irreal murmullo de una infinidad de pequeñas alas. Kane sonrió aviesamente, divertido, tranquilo y molesto al tiempo. Murciélagos, por supuesto. La cueva era un hervidero de ellos. Sin embargo, resultaba una experiencia desagradable. Mientras seguía avanzando y las alas susurraban a través de la inmensa oquedad de la gran caverna, la mente puritana de Kane se distrajo con un pensamiento singular. Por alguna inexplicable circunstancia, ¿no habría ido a parar al Infierno?… ¿Eran murciélagos o almas perdidas revoloteando en medio de la noche eterna?

«En ese caso —pensó Solomon Kane—, pronto me enfrentaré al mismísimo Satanás»… Y en el instante en que ese pensamiento pasaba por su mente, sus fosas nasales se vieron asaltadas por un horrible miasma, fétido y repelente. Aquella pestilencia aumentó a medida que Kane fue avanzando, hasta el punto que arrancó de sus labios un tibio juramento, y eso que el inglés no era amigo de palabrotas. Sentía que aquel hedor revelaba una presencia oculta, alguna malevolencia invisible, inhumana y letal, por lo que su mente sombría llegó a conclusiones sobrenaturales. Sin embargo, tenía perfecta confianza en su habilidad para enfrentarse con cualquier espíritu o diablo, acorazado como estaba con la inquebrantable fe en sus creencias y la certeza de lo acertada de su causas.

Todo sucedió rápidamente. Mientras que en medio de la oscuridad buscaba a tientas su camino, delante de él brillaron dos ojos hendidos y amarillos… fríos y sin expresión, repugnantes y demasiado juntos entre sí para ser humanos, aunque demasiado altos para pertenecer a un animal de cuatro patas. ¿Qué horror se erguía de aquel modo frente a él?

«Será Satanás», pensó Kane, en el momento en que los ojos comenzaron a oscilar sobre su cabeza. Instantes después luchaba para salvar su vida contra la tiniebla, que parecía haber asumido forma tangible y que retorcía alrededor de su tronco y de sus miembros unos grandes anillos viscosos. Aquellas espiras atenazaron el brazo que tenía la espada y lo dejaron sin fuerza; Kane buscó con la otra mano el puñal o la pistola y sintió que se le ponía la carne de gallina cuando sus dedos resbalaron sobre las lisas escamas y el silbido del monstruo llenó la caverna con un frío peán de terror.

Allí, en la negra oscuridad y acompañado por el membranoso batir de las alas de los murciélagos, Kane luchó como una rata entre los anillos de la serpiente ratonera y sintió cómo iban cediendo sus costillas y comenzaba a faltarle el resuello… En ese momento, su mano izquierda se cerró frenéticamente sobre la empuñadura del puñal.

Con una contorsión volcánica y una sacudida de su cuerpo de músculos de acero, consiguió liberar parcialmente su brazo izquierdo y hundir la afilada hoja, una y otra vez hasta la empuñadura, en el terror sinuoso y aplastante que le envolvía. Finalmente, las trémulas espiras aflojaron su presa y se deslizaron lentamente de sus miembros, para yacer a su pie como un montón de enormes cables.

La poderosa serpiente azotó salvajemente el aire en los estertores de la muerte. Evitando aquellos golpes capaces de romperle los huesos, Kane retrocedió en las tinieblas, mientras intentaba recuperar la respiración. Aunque su antagonista no hubiera sido el mismísimo Satanás, sí que había sido su satélite terrenal más próximo, se dijo Solomon, esperando devotamente no tener que volver a combatir con otro de su especie en medio de aquellas tinieblas.

Cuando tenía la impresión de llevar siglos caminando y comenzaba a preguntarse si aquella cueva terminaría alguna vez, un destello de luz taladró la negrura. Pensó que se trataba de una salida, aunque bastante alejada, y comenzó a andar rápidamente hacia ella. Sin embargo, para su estupor, después de dar unos pocos pasos tuvo que detenerse ante una pared lisa.

Entonces observó que la luz provenía de una estrecha hendidura en la pared. Al tocarla, comprobó que era de un material diferente al del resto de la cueva, pues, al parecer, estaba construida con bloques regulares de piedra, unidos mediante algún tipo de mortero… una pared levantada, sin duda alguna, por el hombre.

La luz se filtraba entre dos piedras que habían perdido el mortero que las mantenía unidas. Kane pasó los dedos sobre su superficie, con un interés que se encontraba más allá de sus necesidades más perentorias. La obra parecía muy antigua, y mejor hecha de lo que cabría esperar en una tribu de salvajes ignorantes.

Le asaltó ese escalofrío que suelen sentir exploradores y descubridores. Era evidente que ningún hombre blanco había visto aquel lugar y vivido después para contarlo, ya que, después de desembarcar en la húmeda Costa Oeste y de llevar meses preparando su incursión en las tierras del interior, jamás había oído hablar de un territorio como aquel. Los escasos hombres blancos con los que había hablado, porque conocían algo de África, jamás habían hecho ninguna referencia a la Tierra de las Calaveras, ni a la diablesa que gobernaba sus destinos.

Kane empujó la pared, con mucha precaución. La estructura parecía debilitada por el tiempo… Un fuerte empujón, y comenzó a moverse de forma perceptible. Se arrojó sobre ella con todas sus fuerzas y una sección de la pared cedió con un crujido, precipitándolo en un corredor escasamente iluminado, entre una lluvia de piedras, polvo y mortero.

Se levantó de un salto y miró a su alrededor, esperando que aquel ruido hubiese atraído hasta él una horda de feroces lanceros. Reinaba un silencio absoluto. El corredor parecía una cueva larga y estrecha, excepto que había sido hecha por la mano del hombre. Tenía varios pies de anchura y su techo se encontraba muy por encima de su cabeza. El polvo del suelo le llegaba hasta los tobillos, como si no hubiese entrado nadie desde hacía incontables siglos. La débil luz, supuso Kane, debía filtrarse de alguna manera a través del techo, ya que no veía por ningún sitio puertas o ventanas. Finalmente, decidió que la fuente luminosa era la misma bóveda, que poseía una singular cualidad fosforescente.

Se adentró en aquel pasadizo a disgusto, como si fuese un fantasma gris que recorriese las grises salas de la muerte y de la podredumbre. La evidente antigüedad de aquellos lugares le deprimía, haciéndole sentir vagamente lo breve y fútil de la existencia humana. Supuso que aún se encontraba sobre la superficie de la tierra, ya que la luz se filtraba hasta él, pero dónde… eso era algo que ni siquiera se prestaba a conjeturas. Aquella era una tierra de encantamientos, una tierra de horror y de misterios espantosos, como le habían dicho los indígenas de la jungla y del río; él mismo había podido oír sus murmullos dominados por el miedo, que hablaban de aquellos horrores, cuando había dado la espalda a la Costa de los Esclavos, para aventurarse en solitario por las tierras del interior.

Como, de vez en cuando, escuchaba un murmullo bajo e indistinto que parecía llegar hasta él a través de una de las paredes, acabó llegando a la conclusión de que había descubierto casualmente el pasadizo secreto de algún castillo o mansión. Los pocos indígenas que se habían atrevido a hablarle de Nagari habían mencionado, entre cuchicheos, una ciudad ju-ju de piedra, situada en lo alto de los siniestros picos negros de las colinas prohibidas.

«Entonces —se dijo Kane—, he ido a dar de pies a cabeza con lo que estaba buscando y debo de encontrarme en medio de esa ciudad de pesadilla».

Se detuvo y, eligiendo al azar un punto en la pared, comenzó a quitar el mortero con ayuda de su puñal. Mientras proseguía su actividad, volvió a escuchar aquel murmullo vago, que fue aumentando de intensidad a medida que perforaba la pared, hasta que, finalmente, la punta cayó en vacío; al mirar por la abertura que acababa de practicar, vio una escena tan extraña como fantástica.

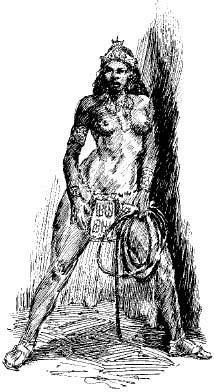

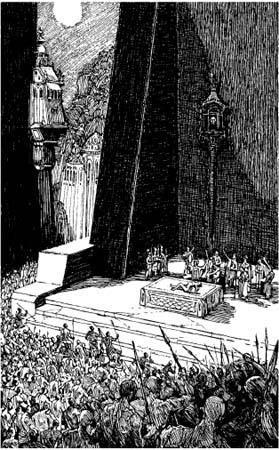

Estaba contemplando una habitación muy amplia, con paredes y suelos de piedra y una bóveda impresionante, apoyada en gigantescas columnas de piedra singularmente esculpidas. A lo largo de las paredes se alineaban gran número de guerreros negros, adornados con plumas; una doble fila de ellos, inmóviles como estatuas, se encontraba delante de un trono flanqueado por dos dragones de piedra, más grandes que elefantes. A juzgar por la manera como se vestían y por su apariencia general, aquellos hombres debían pertenecer a la misma tribu que los que habían luchado contra él al borde del abismo. Pero la mirada de Kane fue atraída irresistiblemente por aquel trono enorme y grotescamente decorado. En él, empequeñecida por el ostentoso esplendor que la rodeaba, estaba reclinada una mujer. Era joven y de melena leonada: tenía el donaire de una tigresa. Se encontraba desnuda, si exceptuamos un yelmo de plumas, los brazaletes, las ajorcas y el ceñidor de plumas de avestruz colorado, y yacía displicentemente sobre cojines de seda, con los labios entreabiertos en un voluptuoso abandono.

Incluso a aquella distancia, Kane pudo observar que sus rasgos eran regios, aunque bárbaros; altaneros e imperiosos, pero sensuales. Un toque de crueldad implacable la recorría cada vez que fruncía aquellos labios, rojos y carnosos. Kane sintió que su pulso se aceleraba. No podía tratarse de nadie más que de aquella cuyos crímenes habían llegado a ser casi míticos… Nakari de Negari, la demoníaca reina de una ciudad de demonios, cuya monstruosa sed de sangre había hecho estremecerse a medio continente.

Sin embargo, parecía lo suficientemente humana para darle el nombre de mujer. Como las consejas de las atemorizadas tribus del río le habían atribuido un aspecto sobrenatural, Kane había esperado encontrarse con un repelente monstruo semihumano salido de alguna demoníaca era del pasado.

El inglés se sentía fascinado y, al mismo tiempo, repelido. Ni siquiera había contemplado tanta grandiosidad en las cortes de Europa. La estancia y todos sus adornos, desde las serpientes esculpidas que se enroscaban alrededor de las basas de las columnas hasta los dragones apenas visibles del techo sumido en la penumbra, habían sido diseñados a escala gigantesca. El esplendor era inquietante, elefantino, inhumanamente exagerado, y podría llegar a embotar la mente de quien intentase medir o penetrar sus dimensiones. A Kane le pareció que todo aquello debía ser obra más de dioses que de hombres, pues la estancia habría hecho parecer minúsculos a la mayor parte de los castillos que había visto en Europa.

Los guerreros que se agolpaban en aquella inmensa sala parecían grotescamente incongruentes. No eran los arquitectos de aquel lugar antiguo.

Mientras Kane era consciente de aquel pensamiento, la siniestra importancia de la reina pareció desvanecerse. Echada en aquel augusto trono, en medio de la terrible gloria de otra era, parecía asumir sus auténticas proporciones… Una niña consentida y petulante, empeñada en el juego de las apariencias, que usaba por mero entretenimiento un juguete abandonado por sus mayores. Al mismo tiempo, un pensamiento se insinuó en la mente de Kane… ¿Quiénes eran sus mayores?

Pero el juego de aquella niña podría llegar a ser mortal, como no tardaría en comprobar el inglés.

Un guerrero alto y robusto avanzó entre las filas que se encontraban delante del trono. Después de postrarse cuatro veces seguidas ante él, permaneció arrodillado, como muestra evidente de que esperaba permiso para hablar. La reina abandonó sus aires de displicente indiferencia y se irguió con un movimiento rápido y ágil que a Kane le recordó el del leopardo. Comenzó a hablar, y sus palabras llegaron débilmente hasta sus oídos, por lo que aguzó sus sentidos. Hablaba en un lenguaje muy similar al utilizado por las tribus del río.

—¡Habla!

—¡Oh, Grande y Terrible! —dijo el guerrero arrodillado, y Kane reconoció en él al jefe que había salido a su encuentro en el altiplano… el jefe de los guardias de las colinas—, no permitas que el fuego de tu furia consuma a tu esclavo.

Los ojos de la joven se entornaron con perversidad.

—¿Sabes por qué has sido llamado a mi presencia, hijo de un buitre?

—Fuego de Belleza, el extranjero llamado Kane no traía presentes.

—¿Venía sin ellos? —escupió aquellas palabras—. ¿Y a mí qué me importan los presentes?

El jefe titubeó, al comprender que aquel extranjero revestía particular importancia.

—Gacela de Negari, llegó en medio de la noche, escalando la pared como un asesino, llevando en la mano un puñal tan largo como el brazo de un hombre. Como la roca que arrojamos sobre él no le alcanzó, fuimos a su encuentro en la meseta para conducirle al Puente-sobre-el-Cielo, donde, según lo acostumbrado, pensábamos acabar con él; pues, según tus propias palabras, estabas cansada de los hombres que venían a cortejarte.

—¡Necio! —exclamó la reina—. ¡Necio!

—Tu esclavo no lo sabía, oh, Reina de Belleza. El extranjero ha luchado como un leopardo de las montañas. Ha matado a dos hombres y se ha precipitado con un tercero en el precipicio, pereciendo de tal suerte, Estrella de Negari.

—Sí —el tono empleado por la reina rezumaba ponzoña—. ¡El primer hombre auténtico que llega a Negari! ¡El que podría…! ¡Álzate, necio!

El hombre se puso en pie.

—Poderosa Leona, ¿y si hubiese venido en busca de…?

Pero jamás consiguió completar la frase. Mientras se ponía en pie, Nakari hizo un rápido gesto con la mano. Dos guerreros abandonaron las silenciosas filas y dos lanzas traspasaron el cuerpo del jefe antes de que pudiese mirar hacia atrás. Un grito estrangulado brotó de sus labios, un surtidor de sangre surcó los aires, y el cadáver cayó de bruces al pie del gran trono.

Las filas ni se movieron, pero Kane captó el persistente relámpago de los ojos peculiarmente rojos y del roce involuntario de las lenguas sobre los carnosos labios. Nakari se había incorporado en su trono mientras las lanzas refulgían, para volver a abandonarse, con una expresión de satisfacción cruel en el hermoso rostro y el brillo de un pensamiento agazapado tras los chispeantes ojos.

Un gesto indiferente de su mano y el cadáver fue arrastrado por los pies y sacado de la sala. Mientras sus brazos fláccidos se revolcaban en la gran mancha de sangre que dejaba el cuerpo a su paso, Kane pudo distinguir otras manchas sobre el suelo de piedra, algunas claramente visibles, otras no tanto. ¿Cuántas escenas espantosas, dominadas por la sangre y el cruel frenesí, habían visto con sus ojos de piedra los grandes dragones del trono?

En aquellos momentos, no ponía en duda las historias que le habían contado las tribus del río. Aquella gente se había criado en la rapiña y en el horror. Sus acciones habían acabado por trastornar sus mentes. Vivían como si perteneciesen a alguna especie de bestia feroz, sólo para destruir. Extraños resplandores ardían bajo sus ojos, que, a veces, parecían encenderse con las inquietantes llamas y sombras del Infierno. ¿Qué decían las tribus del río de aquel pueblo de las montañas que las había saqueado durante incontables siglos? Que eran los secuaces de la muerte, que caminaba a su lado y a la que servían.

Pero un pensamiento no abandonaba la mente de Kane mientras miraba desde su escondrijo… ¿Quién había construido aquel lugar, y por qué esa gente se había apoderado de él? Un pueblo de guerreros como aquel no podía haber alcanzado el grado de cultura que reflejaban las esculturas que había visto. Sin embargo, las tribus del río no habían hablado de otros hombres aparte de los que se encontraban ante él.

* * *

El inglés consiguió librarse de la fascinación de aquella escena bárbara, aunque no sin esfuerzo. No tenía tiempo que perder; mientras le creyesen muerto tendría mayores probabilidades de eludir a los posibles guardias y de encontrar lo que había ido a buscar. Se volvió y comenzó a caminar por el pasadizo cubierto de sombras. No le venía a la mente ningún plan de acción preciso, y le daba lo mismo seguir cualquier dirección. El pasadizo no corría en línea recta, sino que torcía y doblaba según el perímetro de las paredes, como supuso Kane. En más de una ocasión llegó a maravillarse por el espesor, evidentemente enorme, de las mismas. Esperaba encontrarse en cualquier momento con algún guarda o esclavo, pero como los pasillos seguían extendiéndose vacíos ante él, manteniendo su polvoriento suelo exento de cualquier huella de pisadas, pensó que o bien aquellos pasadizos eran desconocidos por la gente de Negari o que por alguna razón jamás habían sido usados.

Comenzó a mirar atentamente las paredes para ver si encontraba una puerta secreta, hasta que dio con una, cerrada por aquel lado con un tosco pasador encajado en una ranura de la pared. Lo manipuló con precaución y la puerta se abrió hacia dentro, con un crujido que le pareció terroríficamente sonoro en aquel silencio. Miró a ambos lados del pasillo. Al no ver a nadie, entró cuidadosamente por ella, cerrándola tras sí y observando que formaba parte de un dibujo fantástico pintado en el muro. Como no sabía cuándo necesitaría usar nuevamente aquella entrada, hizo una marca con su puñal en el punto donde suponía que debía estar el resorte.

Se encontraba en una gran sala de columnas gigantescas, muy parecidas a las del salón del trono. Entre ellas se sintió como un niño en una inmensa foresta, aunque le dieran cierta sensación de seguridad, ya que pensaba que, deslizándose entre ellas como un fantasma por la jungla, podría eludir a los guerreros, por muy hábiles que fuesen.

Eligió una dirección al azar y progresó cuidadosamente por ella. En cierta ocasión, al oír unos murmullos de voces, se subió al capitel de una columna y se agazapó sobre ella, mientras dos mujeres pasaban directamente por debajo de él; después ya no se encontró con nadie. Aunque sabía que una gran muchedumbre podía hallarse oculta tras las columnas, Kane experimentó una sensación extraña al recorrer aquella vasta sala, que parecía despojada de vida.

Finalmente, después de continuar por aquel monstruoso laberinto en lo que a él le duró una eternidad, llegó hasta un muro enorme que debía formar parte de la sala o ser una pared medianera; lo siguió y no tardó en encontrar una puerta ante la que se hallaban dos lanceros, tan tiesos como estatuas negras.

Kane, subido al capitel de una columna, distinguió dos ventanas en lo alto del muro, una a cada lado de la puerta. Y como las paredes estaban cubiertas de esculturas, concibió un plan desesperado.

Sentía la necesidad imperiosa de ver qué había dentro de aquella habitación. Por encontrarse guardada, debía tratarse de la cámara de un tesoro o de una mazmorra. Tuvo la certeza de que Sería lo último.

Se retiró hasta un lugar donde los guardias no pudieran verle y comenzó a escalar la pared, usando sus profundos bajorrelieves para apoyar manos y pies. Aquello resultó más fácil de lo que había esperado. Después de llegar a la altura de las ventanas, se desplazó cuidadosamente siguiendo una línea horizontal, mientras se sentía como una hormiga en medio de una pared.

Los guardias, muy por debajo de él, no levantaron la vista en ningún momento, con lo que, finalmente, alcanzó la ventana más próxima y pudo apoyarse en su alféizar. La habitación, amplia y vacía, se hallaba amueblada con un gusto sensual y bárbaro. Divanes de seda y cojines de terciopelo cubrían profusamente el suelo, y pesados tapices recamados de oro colgaban de las paredes. El techo también estaba recubierto de oro.

Extrañamente incongruentes, unas toscas baratijas de marfil y de madera endurecida, de factura inconfundiblemente salvaje, estaban dispersas por la habitación, simbolizando con algún acierto aquel extraño reino, donde los indicios de la barbarie rivalizaban con una cultura desconocida. La puerta que daba al exterior seguía cerrada, lo mismo que otra puerta que se encontraba en la pared opuesta.

Kane bajó de la ventana, deslizándose por el borde de un tapiz como un marinero lo haría por la cuerda de una vela, y cruzó la estancia. Sin hacer ruido, sus pies se hundieron en el espeso tejido de la alfombra que cubría el suelo y que, como el resto del mobiliario, parecía muy antigua y a punto de convertirse en polvo.

Titubeó al llegar a la puerta. Entrar en la pieza contigua podría acarrearle consecuencias imprevistas; si estaba llena de guerreros, tendría cortada la retirada debido a los lanceros que se encontraban al otro lado de la puerta exterior. Pero como estaba acostumbrado a correr todo tipo de riesgos disparatados, abrió la puerta bruscamente, espada en mano, para sorprender, al menos durante un instante, a los adversarios que pudiesen encontrarse al otro lado.

Kane penetró rápidamente en el interior, dispuesto a todo… y se detuvo al instante, mudo e inmóvil durante un segundo. Había recorrido miles de millas buscando algo, y allí, delante de él, se encontraba el objeto de esa búsqueda.

Un diván ocupaba el centro de la habitación. Sobre su superficie de seda yacía una mujer… una mujer de piel clara y de cabellos de oro rojo que se derramaban sobre sus hombros desnudos. Se incorporó de un salto, con el espanto inundando sus hermosos ojos grises, y de sus labios partió un grito, que reprimió casi al instante.

—¡Vos! —exclamó—. ¿Cómo conseguisteis…?

Solomon Kane cerró la puerta tras sí y se dirigió a su encuentro, con una sonrisa inusual en su sombrío rostro.

—Supongo que no te habrás olvidado de mí, ¿eh, Marylin?

El miedo casi había desaparecido de sus ojos incluso antes de que hablase Kane, para ser reemplazado por una expresión de estupor increíble y de sorprendente contento.

—¡Capitán Kane! No consigo comprenderlo… pensé que jamás vendría nadie…

A punto de desmayarse, se pasó por la frente una de sus delicadas manos.

Kane la tomó entre sus brazos —para él sólo era una niña— y la depositó con delicadeza sobre el diván. Una vez en él, aplicó un suave masaje a sus muñecas y habló rápidamente en voz baja, mientras no perdía de vista la puerta, ya que parecía la única vía de entrada o de salida de la habitación. También consiguió echarle un vistazo a esta, que le pareció un duplicado de la otra habitación exterior, en lo concerniente a la tapicería y los muebles.

—Antes de abordar otras cuestiones —dijo—, debo saber si estás guardada estrechamente.

—Muy estrechamente, señor —murmuró ella, con desesperanza—. No sé cómo conseguisteis llegar hasta aquí, pero jamás podremos escapar.

—Te contaré de forma resumida cómo conseguí llegar, y quizá renazca en ti la esperanza cuando sepas cómo pude vencer todas las dificultades. Sigue descansando, Marylin, y te contaré cómo fui a buscar a una heredera inglesa en la diabólica ciudad de Negari.

»Maté en duelo a sir John Taferal. En lo que respecta al motivo, diré que por una calumnia y por una negra mentira. Pero antes de morir me confesó que pocos años antes había cometido un crimen abyecto. Supongo que no habrás olvidado el afecto que sentía por ti tu primo, el viejo lord Hildred Taferal, tío de sir John. Bueno, pues sir John tenía miedo de que el viejo señor, al morir sin herederos directos, te dejara en su testamento la inmensa fortuna de los Taferal.

»Hace algunos años desapareciste misteriosamente y sir John hizo correr el rumor de que te habías ahogado. Pero cuando agonizaba, después de haberle atravesado con mi estoque, me confesó entre estertores que te había secuestrado y vendido a un pirata de Berbería… cuyo nombre me reveló… Se trataba de un pirata sanguinario, conocido de antes en las costas de Inglaterra. Y así dio comienzo mi búsqueda, que fue larga y ardua y se extendió a lo largo de las leguas y de la amargura de los años.

»Lo primero que hice fue buscar a El Gar, que era el corsario berberisco al que se refirió sir John. Lo encontré entre el estruendo y el griterío de un combate naval; murió, pero mientras agonizaba me dijo que te había vendido, a su vez, a un mercader de Estambul. Así que me dirigí hacia Levante y allí tuve la suerte de encontrar a un marino griego a quien los moros habían crucificado en la playa por piratería. Le liberé y le hice la pregunta que hacía a todos los hombres: si en sus vagabundeos no habría visto a una joven cautiva inglesa, casi una niña, con bucles de oro. Y así supe que él había sido uno de los tripulantes del navio del mercader de Estambul, el cual, al regresar a puerto, había sido atacado y hundido por un traficante de esclavos español… Aquel renegado griego y la niña se encontraron entre los pocos supervivientes que fueron rescatados por su atacantes.

»Este, dirigiéndose al Sur en busca de marfil negro, fue víctima de una emboscada en una pequeña bahía de la costa occidental de África; pero nada supo decirme el griego respecto a ti, porque él consiguió escapar de la masacre general en un bote y llegar a mar abierto, donde fue recogido por el navío de unos filibusteros genoveses.

»Por consiguiente, me dirigí hacia la Costa Oeste, con la vaga esperanza de que aún estuvieses viva, y llegué a saber por los indígenas que, hacía algunos años, una niña blanca había sido recogida de un navío cuya tripulación había sido aniquilada, y enviada al interior como parte del tributo que las tribus de la costa pagaban a los jefes del curso superior del río.

»Allí se acabaron las pistas. Erré durante meses, sin la más leve indicación de dónde podrías estar y sin saber, siquiera, si aún te encontrabas con vida. Entonces, tuve la suerte de oír hablar entre las tribus del río de la ciudad demoníaca de Negari y de la malvada reina que tenía como esclava a una joven extranjera. Y vine hasta aquí.

El tono seguro de Kane, su narración desprovista de florituras, no hacían justicia al auténtico alcance de lo sucedido… de lo que subyacía bajo aquellas palabras tranquilas y mesuradas… las batallas por tierra y mar, los años de privación y de desánimo, el peligro incesante, la labor tediosa e ingrata de arrancar la información que buscaba a salvajes ignorantes, malhumorados y hostiles.

«Y vine hasta aquí», había dicho simplemente Kane; pero todo un mundo de coraje y esfuerzo estaba simbolizado por aquella frase. Una larga pista roja, donde sombras negras y carmesíes bailaban una danza diabólica, resaltada por espadas relampagueantes y el humo de la batalla, por palabras convulsas que caían como gotas de sangre de los labios de los moribundos.

Desde luego que Solomon Kane no era hombre dado al dramatismo. Había contado su historia del mismo modo en que había superado los obstáculos más terribles… con frialdad, laconismo y sin heroísmos vacuos.

—Como ves, Marylin —concluyó gentilmente—, no he llegado tan lejos ni he hecho tantas cosas para encontrarme ahora con una derrota. Anímate, jovencita. Ya verás cómo encontramos un modo de salir de este lugar espantoso.

—Sir John me montó en su silla —dijo la joven, de forma un tanto desmañada; y hablando despacio, como si su lengua materna volviese extrañamente a ella después de varios años sin utilizarla, fue describiendo con palabras entrecortadas un atardecer en la Inglaterra de hacía mucho tiempo—. Me llevó hasta la orilla del mar donde esperaba el bote de una galera, llena de hombres espantosos, oscuros y bigotudos, que tenían cimitarras y grandes anillos en los dedos. El capitán, un musulmán con rostro de halcón, me cogió, mientras yo lloraba de miedo, y me subió a su galera. Pero, a su manera, fue bueno conmigo; era poco más que una niña, y al final me vendió a un mercader turco, como os contó. Se encontró con ese mercader cerca de la costa sur de Francia, después de muchos días de viaje por mar.

»Aquel hombre no me trató mal, pero me daba mucho miedo, porque su aspecto era cruel y porque me dio a entender que sería vendida a un sultán negro de los moros. Sin embargo, en las Columnas de Hércules su barco fue atacado por un navío negrero de Cádiz y las cosas sucedieron como vos contasteis.

»El capitán del navío esclavista supuso que yo era la heredera de alguna rica familia inglesa y pensó devolverme tras un cuantioso rescate; pero en una siniestra bahía perdida en la costa africana pereció con todos sus hombres, excepto el griego a quien mencionasteis, y yo fui hecha cautiva por un cabecilla salvaje.

»Estaba terriblemente asustada y no hacía más que pensar que iba a matarme, pero no me hizo ningún daño y me envió al interior con una escolta, que también llevaba casi todo el botín del barco. Aquel botín, del que yo formaba parte, como bien sabéis, debía ser entregado a un poderoso rey de las tribus del río. Pero jamás lo recibió, puesto que una banda de saqueadores de Negari cayó sobre los guerreros de la playa y los exterminó. De ese modo fui traída a esta ciudad en la que he permanecido desde entonces, como esclava de la reina Nakari.

»Cómo he sobrevivido a tantas escenas terribles de batallas, crueldades y crímenes… es algo que ignoro.

—La Providencia velaba por ti, jovencita —dijo Kane—. La Potencia que cuida de las mujeres débiles y de los niños desamparados me condujo hasta ti, a pesar de todos los impedimentos, y también nos ayudará a abandonar este lugar, si Dios quiere.

—¡Los míos! —exclamó Marylin de repente, como si despertase de un sueño—. ¿Cómo están?

—Todos gozan de buena salud y fortuna, hija mía, aunque se hayan sentido apenados por ti durante todos estos largos años. Bueno, el viejo sir Hildred tiene gota y jura tanto que hay veces que llego a temer por la salvación de su alma. Pero creo que sólo con verte, Marylin, se curará en seguida.

—Sin embargo, capitán Kane —dijo la joven—, no puedo comprender por qué habéis venido solo.

—Tus hermanos querían venir conmigo, mi querida niña, pero yo no se lo permití porque no estaba seguro de que aún siguieses con vida y porque tampoco deseaba que muriesen en tierra extranjera. Había librado al buen suelo inglés de un Taferal malvado, y por eso debía devolverle otro Taferal bueno, si es que aún vivía… pero yo solo.

Kane creía realmente aquella explicación. Jamás intentaba analizar sus motivos y jamás tenía dudas después de tomar una decisión. Aunque siempre actuase por impulsos, creía firmemente que todas sus acciones estaban gobernadas por razonamientos fríos y lógicos. Era un hombre fuera de su tiempo… una extraña mezcla de puritano y caballero, con cierto matiz de filósofo y algo más de pagano; aunque esta última aserción le habría dejado sin habla. Era un atavismo de los días de la antigua caballería, un paladín errante bajo los austeros ropajes de un fanático. Un anhelo en lo más hondo de su alma le impulsaba a reparar todos los entuertos, a proteger a todos los seres débiles, a vengar todos los crímenes contra el derecho y la justicia. Viajero e inquieto como el viento, era consecuente consigo mismo por un único motivo… ser fiel a sus ideales de justicia. Así era Solomon Kane.

—Marylin —dijo amablemente, tomando sus delicadas manos entre sus dedos, callosos por el manejo de la espada—, me parece que has cambiado mucho con los años. Antaño, en la vieja Inglaterra, eras una pequeñaja coloradita y regordeta a la que yo llevaba a caballito sobre mis rodillas. Ahora pareces cansada y pálida de rostro, aunque seas tan hermosa como las ninfas de los libros paganos. Veo fantasmas al acecho en el fondo de tus ojos… Muchacha, ¿te han maltratado?

Ella se abandonó sobre el diván, y la sangre fue huyendo poco a poco de su rostro, de por sí ya pálido, hasta que quedó mortalmente blanco. Kane se inclinó sobre ella, sorprendido. La voz de la joven le llegó como un murmullo.

—No me hagáis más preguntas. Hay cosas que mejor será que queden ocultas en la negrura de la noche y en el olvido. Hay escenas que escocerían la vista y dejarían para siempre en el cerebro la cicatriz de su quemadura. Los muros de las antiguas ciudades que no fueron erigidas por el hombre han contemplado escenas de las que no se debe hablar, ni siquiera entre susurros.

Sus ojos se cerraron de cansancio, y la mirada sombría e inquieta de Kane siguió inconscientemente las sutiles líneas azuladas de sus venas, que resaltaban sobre la blancura anormal de su piel.

—Aquí hay algo demoníaco —musitó—. Un misterio…

—En efecto —murmuró la joven—, un misterio que ya era viejo cuando Egipto era joven. Una maldad innominada más antigua que la tenebrosa Babilonia… que nació de unas terribles ciudades negras cuando el mundo era joven y diferente.

Kane frunció el ceño, turbado. Al oír las extrañas palabras de la joven había sentido una irreal punzada de miedo en la base del cráneo, como si oscuros recuerdos ancestrales se agitasen en profundos abismos, más allá de los eones del tiempo, suscitando en él visiones caóticas, ilusorias y de pesadilla.

De repente, Marylin se incorporó en el diván, con los ojos abiertos por el miedo. Kane oyó el abrirse de una puerta en algún lugar*.

—¡Nakari! —susurró la joven, con un tono de alerta—. ¡Deprisa! ¡No debe encontraros aquí! —y mientras Kane se volvía, añadió—: ¡Ocultaos rápidamente y quedaos en silencio, pase lo que pase!

* * *

La joven se echó nuevamente en el diván, fingiendo que dormía. Kane cruzó la habitación y se ocultó detrás de unos tapices que colgaban de las paredes, tapando un nicho que antes debía de haber alojado algún tipo de escultura.

Apenas lo había hecho, la puerta de la habitación se abrió y una figura bárbara y extraña se recortó ante ella. Nakari, reina de Negari, hacía una visita a su esclava.

Estaba vestida como cuando la había visto en el salón del trono, y sus ajorcas y brazaletes de colores tintinearon al cerrar la puerta tras sí y entrar en la habitación. Se movía con la ágil ondulación de una pantera; a su pesar, Kane no pudo reprimir su admiración por aquella belleza felina. Pero, al mismo tiempo, un escalofrío de repugnancia le corrió por todo el cuerpo, pues sus ojos destellaban con una mirada vibrante y magnética, más vieja que el mundo.

«¡Lilith! —pensó Kane—. Es igual de bella y de terrible que el Purgatorio. Es Lilith… la mujer bella e impura de la antigua leyenda».

Nakari se detuvo junto al diván, mirando a su cautiva durante unos instantes y después, con sonrisa enigmática, se agachó y la zarandeó. Marylin abrió los ojos, se sentó, se deslizó del diván y se arrodilló ante su salvaje ama… obligando a Kane a maldecir para sus adentros. La reina se rio y se sentó en el diván, indicando con un gesto a la joven que se levantase. Después, le pasó un brazo por la cintura y la sentó en sus rodillas. Kane observó la escena, perplejo, mientras Nakari acariciaba a la joven con aire despreocupado y divertido. Aquello podría ser afecto, pero a Kane le parecía más el juego de una pantera ahita con su víctima. En todo aquel asunto había cierto aire de burla y de crueldad estudiada.

—Eres muy tierna y bonita, Mara —murmuró Nakari con languidez—, mucho más bonita que las demás jóvenes que me sirven. Se acerca el tiempo, pequeña, de tus nupcias. Jamás novia tan hermosa habrá caminado por la Escalera Negra.

Marylin comenzó a temblar, y Kane pensó que iba a desmayarse. Los ojos de Nakari relucieron de modo extraño bajo sus párpados entornados, cubiertos de largas pestañas, y sus labios rojos y plenos se curvaron en una sonrisa levemente sádica. Todas sus acciones parecían estudiadas con un fin preciso y siniestro. Kane comenzó a transpirar profusamente.

—Mara —dijo la reina—, has sido honrada por encima de las demás jóvenes y no estás contenta. Piensa en lo que te envidiarán todas las muchachas de Negari, Mara, cuando el sacerdote entone la canción nupcial y la Luna de las Calaveras aparezca sobre la negra cresta de la Torre de la Muerte. Piensa, pequeña Novia-del-Señor, cuántas darían su vida por ocupar tu puesto.

Y Nakari rio con esa forma odiosamente musical que le era propia, como si acabase de hacer un chiste. Pero, repentinamente, se detuvo. Sus ojos se convirtieron en tenues rendijas mientras recorrían rápidamente la estancia, y su cuerpo se tensionó. Deslizó una mano hasta el ceñidor y extrajo de él un largo estilete. Kane tomó puntería con su pistola y apoyó el dedo en el gatillo. Sólo una duda natural en él a disparar contra una mujer, le impidió enviar la muerte al salvaje corazón de Nakari, pues creía que maquinaba asesinar a la joven.

Entonces, con un movimiento felino, Nakari empujó al suelo a Marylin y atravesó la habitación, mirando con ardiente intensidad el tapiz detrás del cual se escondía Kane. ¿Le habrían descubierto aquellos ojos penetrantes? No tardaría en saberlo.

—¿Quién hay ahí? —preguntó, con voz feroz—. ¿Quién se oculta detrás de esas colgaduras? No te veo ni te oigo, pero sé que estás ahí.

Kane permaneció en silencio. El salvaje instinto bestial de Nakari le había descubierto, y no sabía qué solución adoptar. El resultado de sus posteriores acciones dependía de la reina.

—¡Mara! —la voz de Nakari resonó como un látigo—. ¿Quién está detrás de esas colgaduras? ¡Contéstame! ¿Tendré que hacerte probar de nuevo el sabor del látigo?

La joven parecía incapaz de hablar. Se acurrucaba en el mismo lugar en que había caído y sus hermosos ojos estaban llenos de terror. Nakari, cuya mirada llameante no había cedido en ningún momento, extendió hacia atrás la mano que tenía libre y aferró un cordón que pendía del muro. De repente, tiró de él. Kane sintió que los tapices comenzaban a subir a derecha e izquierda de donde se encontraba, y no tardó en quedar al descubierto.

Durante un instante, aquel extraño cuadro se mantuvo invariable… El enjuto aventurero, con las ropas hechas jirones y manchadas de sangre, que amartillaba ferozmente en su mano derecha una larga pistola… Al otro extremo de la habitación, la salvaje reina, con su bárbaro atavío, una de cuyas manos aún tiraba del cordón, mientras que la otra seguía esgrimiendo por delante de su cuerpo el estilete… La joven prisionera acuclillada en el suelo.

Entonces, Kane dijo:

—¡No grites, Nakari, o morirás!

La reina pareció quedarse confusa y sin habla ante aquella súbita aparición. Kane salió de entre la tapicería y lentamente se acercó a ella.

—¡Tú! —exclamó Nakari en cuanto recuperó la voz—. ¡Debes ser de quien hablaban los guardias! ¡No hay ningún otro hombre blanco en Negari! ¡Dijeron que te precipitaste hacia la muerte! Entonces, ¿cómo…?

—¡Silencio! —la voz de Kane interrumpió en seco aquellas palabras motivadas por la sorpresa; aunque sabía que la pistola no significaba nada para ella, sí que comprendía la amenaza de la larga hoja que llevaba en la mano izquierda—. Marylin —inconscientemente, habló en la lengua de las tribus del río—, coge los cordones de la tapicería y átala con ellos…

Se encontraba en medio de la habitación. El rostro de Nakari había perdido casi toda su expresión de extrañeza e indefensión, y en sus llameantes ojos se insinuaba un destello de astucia. Deliberadamente, dejó caer al suelo el estilete, como señal de rendición, pero, a continuación, estiró rápidamente las manos por encima de la cabeza y agarró otro cordón más grueso. Kane oyó gritar a Marylin, pero antes de que pudiera oprimir el gatillo, o incluso pensar en ello, el suelo desapareció bajo sus pies y se precipitó en una negrura abismal. Aquello duró poquísimo y cayó de pie; pero la fuerza del choque le hizo ponerse de rodillas; mientras caía de nuevo, sintió una presencia en aquella oscuridad, tras él, y algo se estrelló contra su cráneo, sumiéndole en el abismo aún más negro de la inconsciencia.

Lentamente, Kane fue emergiendo de los oscuros reinos adonde le había enviado el mazazo de su invisible asaltante. Algo le impedía mover las manos. Hubo un tintineo metálico cuando quiso llevárselas a la cabeza, que le palpitaba dolorosamente.

Yacía en la más completa negrura, aunque no podía determinar si ello era debido a la ausencia de luz o a que se había quedado ciego por el golpe. Todavía aturdido, fue haciendo acopio de sus facultades diversas y pudo comprobar que se encontraba sobre un húmedo pavimento de piedra, inmovilizado de pies y manos por unas pesadas cadenas de hierro, ásperas y oxidadas al tacto.

Durante cuánto tiempo permaneció allí… eso fue algo que jamás supo. El silencio sólo se veía roto por el tamborileo de su pulso en su dolorida cabeza y por el ruido y el trajín de las ratas. Finalmente, un brillo rojizo fue abriéndose paso en las tinieblas, creciendo ante sus ojos. Enmarcado por tan lúgubre resplandor, apareció el siniestro y sardónico rostro de Nakari. Kane movió la cabeza, en un intento de borrar aquella ilusión. Pero como la luz fue en aumento, cuando sus ojos se acostumbraron, vio que emanaba de una antorcha que la reina llevaba en la mano.

Gracias a aquella iluminación, Kane comprobó que se encontraba en una celda de reducidas dimensiones, cuyas paredes, techo y suelo eran de piedra. Las pesadas cadenas que le mantenían cautivo eran de sólidos eslabones de metal que se hundían profundamente en la pared. Sólo había una puerta, al parecer de bronce.

Nakari colocó la antorcha en un nicho que había cerca de la puerta y, adelantándose, se acercó hasta su cautivo, a quien miró de manera más especulativa que burlona.

—Tú eres el que luchó contra mis hombres sobre el precipicio —la observación era más una afirmación que una pregunta—. Dijeron que habías caído al abismo… ¿Mintieron? ¿Les pagaste para que mintieran? Si no, ¿cómo escapaste? ¿Eres un mago, y bajaste volando hasta el fondo del precipicio, y después hasta mi palacio? ¡Habla!

Kane permaneció en silencio. Nakari lanzó un juramento.

—¡Habla o haré que te saquen los ojos! ¡Te cortaré los dedos de las manos y te quemaré los pies!

Le lanzó un violento puntapié, pero Kane permaneció en silencio, escrutando su rostro con ojos profundamente sombríos, hasta que el destello bestial se desvaneció de los de ella y fue reemplazado por un interés invencible y lleno de estupor.

Se sentó sobre un banco de piedra y descansó los codos sobre las rodillas y el mentón en las manos.

—Jamás había visto antes un hombre blanco —dijo—. ¿Todos los hombres blancos son como tú? ¡Bah! ¡Seguro que no! La mayor parte de los hombres son imbéciles, ya sean blancos o negros. Sé que los hombres blancos no son dioses, como dicen las tribus del río… sino sólo hombres. Yo, que conozco todos los misterios antiguos, digo que sólo son hombres.

»Pero los hombres blancos también tienen misterios extraños… como me contaron los vagabundos de las tribus del río y Mara. Tienen mazas de guerra que hacen un ruido como de trueno y que matan a distancia… ¿Esa cosa que tenías en tu mano derecha era una de esas mazas?

Kane se permitió una sonrisa torva.

—¿Cómo voy a enseñar algo a Nakari, la conocedora de los antiguos misterios, que ella no sepa?

—¡Cuán profundos, fríos y extraños son tus ojos! —dijo la reina, como si pensase en voz alta—. ¡Cuán extraña es toda tu apariencia… y ese porte, que es el de un rey! ¡No me temes!… Jamás encontré un hombre que no me amase o me temiese. Creo que jamás me temerás, pero yo podría enseñarte a amarme. Mírame, oh, valiente… ¿No soy hermosa?

—Lo eres —contestó Kane.

Nakari sonrió, pero después frunció el ceño.

—De la forma en que lo dices no resulta un cumplido. Me odias, ¿no es así?

—Como un hombre odia a una serpiente —replicó Kane, brutalmente.

Los ojos de Nakari relampaguearon con furia demente. Apretó una mano contra otra, hasta que las largas uñas se hundieron en sus palmas; entonces, con la misma rapidez con que la había dominado, su cólera la abandonó.

—Tienes el corazón de un rey —dijo, ya calmada—, pues de lo contrario me tendrías miedo. ¿Eres rey en tu tierra?

—Sólo soy un vagabundo sin tierra.

—Aquí podrías ser rey —dijo lentamente Nakari.

Kane rio siniestramente.

—¿Me ofreces la vida?

—¡Te ofrezco más que eso!

Los ojos de Kane se convirtieron en poco más que una rendija cuando la reina se inclinó hacia él, vibrante de excitación reprimida.

—Kane, ¿qué es lo que deseas más que cualquier otra cosa en el mundo?

—Coger a la joven blanca a quien tú llamas Mara e irme.

Nakari retrocedió con una exclamación de impaciencia.

—No puedes tenerla; es la prometida del Señor. Ni siquiera yo podría salvarla, aunque lo desease. Olvídala. ¡Mira, presta atención a las palabras de Nakari, reina de Negari! Dices que eres un hombre sin tierra… ¡Yo haré de ti un rey! ¡Te regalaré el mundo entero!

»¡No, no! No digas nada hasta que no haya terminado —prosiguió precipitadamente, atropellando las palabras. Le ardían los ojos y todo su cuerpo se estremecía de dinámica pasión—. He hablado con viajeros, cautivos y esclavos, hombres todos ellos de lejanos países. Sé que esta tierra de montañas, ríos y jungla no es todo el mundo. Más allá hay naciones y ciudades, y reyes y reinas a los que vencer y destruir.

»Negari está desapareciendo, su poder se derrumba, pero un hombre fuerte al lado de su reina podría invertir ese proceso, podría restaurar toda esa gloria que se desvanece. ¡Escucha, Kane! ¡Siéntate junto a mí en el trono de Negari! ¡Haz traer de tu tierra mazas de trueno para armar a mis guerreros! Mi nación aún es la dueña de África Central. ¡Juntos uniremos las tribus sojuzgadas… como antaño, cuando el reino de la antigua Negari se extendía de mar a mar! ¡Subyugaremos a todas las tribus del río, de la llanura y de la costa, y, en lugar de acabar con ellas, las convertiremos en un ejército poderoso! Entonces, cuando toda África se encuentre bajo nuestro talón… ¡caeremos sobre el mundo, como un león furioso, para lacerarlo, desgarrarlo y destruirlo!

Solomon comenzó a sentir que el cerebro le daba vueltas. Quizá fuese debido a la personalidad increíblemente magnética de aquella mujer, al dinamismo que imprimía a sus palabras ardientes; la cuestión era que, en aquellos momentos, su insensato plan no le parecía tan disparatado o imposible como se podría esperar. Visiones espeluznantes y caóticas atravesaron como un hierro al rojo la imaginación del puritano… Europa estaba desgarrada por guerras civiles y religiosas y se tambaleaba… En efecto, Europa se encontraba en una situación desesperada y podría ser víctima fácil para cualquier raza de conquistadores salvajes y fuertes. ¿Qué hombre podría afirmar sinceramente que en su corazón no anidan sentimientos de poder y de conquista?

Durante un momento, el Diablo tentó a Solomon Kane. Pero, después, cuando en su imaginación surgió el rostro triste y cansado de Marylin Taferal, el puritano lanzó un improperio.

—¡Fuera de aquí, hija de Satanás! Vade retro! ¿Acaso soy una fiera selvática para conducir a tus feroces diablos contra mi propia gente? No, ni siquiera una fiera haría tal cosa. ¡Vete! Si deseas mi amistad, libérame y deja que me vaya con la joven.

Nakari se puso en pie de un salto, como una tigresa, con los ojos llameantes de furia y de pasión. En su mano brilló un puñal, que blandió sobre el pecho de Kane con un grito felino de odio. Durante un instante, estuvo inclinada sobre él, como una sombra de muerte; después, bajó el brazo y estalló en una risa.

—¿La libertad? La tendrá cuando la Luna de las Calaveras brille desde lo alto del Altar Negro. En cuanto a ti, te pudrirás en esta mazmorra. Eres un necio; la reina más importante de África te ha ofrecido su amor y el imperio del mundo… ¡y tú la deprecias! ¿Amas, quizás, a la esclava? Hasta que llegue la Luna de las Calaveras es mía… piensa en esto: será castigada igual que en otras ocasiones… colgada de las muñecas, desnuda y azotada hasta que pierda el conocimiento.

Nakari rio mientras Kane intentaba librarse de sus cadenas con todas sus fuerzas. Fue hasta la puerta, la abrió, pareció dudar y se volvió para decir una última palabra.

—Este es un lugar abyecto, oh, valiente, y posiblemente llegues a odiarme más por encadenarte en él. Pero quizá en la esplendida sala del trono de Nakari, con lujo y opulencia rodeándote, consigas verme de manera más indulgente. Muy pronto enviaré a por ti, pero antes debes quedarte aquí para reflexionar. Recuerda… ama a Nakari y tuyo será el reino de este mundo; ódiala… y esta celda será tu único imperio.

La puerta de bronce se cerró con un sonido desagradable, pero más desagradable aún le pareció al inglés cautivo la emponzoñada risa argentina de Nakari.

* * *

El tiempo pasaba lentamente en la oscuridad. Después de lo que pareció un largo momento, la puerta se abrió de nuevo, en aquella ocasión para dejar pasar a un guerrero enorme que traía un guisado y una especie de vino joven. Kane comió y bebió vorazmente y después se quedó dormido. La tensión de los últimos días le había agotado mucho, tanto en lo físico como en lo moral; cuando se despertó se encontró descansado y con nuevas fuerzas.

La puerta volvió a abrirse y dos robustos guerreros salvajes entraron por ella. A la luz de las antorchas que llevaban, Kane vio que eran gigantes vestidos con telas de paño, que llevaban plumas de avestruz en la cabeza y una larga lanza en la mano.

—Nakari desea que vayas a verla, hombre blanco —fue todo lo que dijeron, mientras le quitaban las cadenas. Él se levantó, exultante por su breve libertad, y su ágil cerebro comenzó a buscar desesperadamente una escapatoria.

Era evidente que la fama de sus proezas se había extendido, pues ambos guerreros mostraban por él gran respeto. Le indicaron con un gesto que fuese delante de ellos y se mantuvieron precavidamente a su espalda, apuntándole con sus lanzas. Aunque eran dos contra uno, y él estaba desarmado, no querían correr ningún riesgo. Las miradas que le dirigían citaban llenas de temor y desconfianza.

Siguieron un largo corredor a oscuras; los guardias guiaron a Kane, empujándole ligeramente con sus lanzas, hasta llegar a una escalera de caracol muy angosta, y después a otro pasillo y a otra escalera, para salir, finalmente, al vasto laberinto de columnas gigantescas por el que Kane había pasado anteriormente. Conforme atravesaban la descomunal sala, los ojos de Kane repararon súbitamente en el fantástico y extraño fresco pintado en la pared de enfrente. El corazón le dio un vuelco al reconocerlo. Se acercó imperceptiblemente hacia él, hasta que los tres estuvieron más cerca. En aquellos momentos pudo distinguir la marca que había dejado su puñal.

Los guerreros que seguían a Kane se quedaron estupefactos al oírle gemir de repente, lo mismo que si hubiese sido alcanzado por una lanza. El inglés titubeó y extendió un brazo, como si buscase un sitio donde apoyarse.

Se intercambiaron una mirada llena de desconfianza y le empujaron con las lanzas, pero él gritó como si estuviese agonizando y se deslizó lentamente hacia el suelo, donde permaneció en una postura extraña y poco natural, con una pierna doblada bajo el cuerpo y un brazo que se aferraba a su tronco, privado de fuerza.

Los guardias le miraron asustados. Todo parecía indicar que se estaba muriendo, aunque no presentaba ninguna herida. Le amenazaron con las lanzas, pero él no respondió. Entonces las bajaron, desconcertados, y uno de ellos se inclinó sobre él.

Todo sucedió en un instante. Cuando el guardia se agachaba, Kane saltó como un resorte de acero. Su puño derecho, siguiendo una trayectoria inversa a la del guerrero, salió disparado desde su costado hasta la mandíbula del guardia, aplastándose contra ella, tras describir un semicírculo. Asestado con toda la fuerza del brazo y del hombro, y sostenido por el movimiento ascendente de sus poderosas piernas, mientras Kane se incorporaba de un salto, el impacto fue tan poderoso como el de una honda. El guardia se derrumbó en el suelo, inconsciente antes de caer.

El otro guerrero se lanzó hacia él con un grito. Mientras su víctima caía, Kane se echó hacia un lado y su mano, moviéndose lo más deprisa que podía, encontró el resorte escondido en el fresco y lo pulsó.

Apenas duró un segundo. Si el guerrero era rápido, Kane lo era aún más, porque se movía con la celeridad de un lobo hambriento. Durante un instante, el cuerpo del guardia inconsciente, que caía, obstaculizó los movimientos del que quedaba en pie, justamente cuando Kane sentía que la puerta iba cediendo. Con el rabillo del ojo vio el largo brillo del acero que se dirigía hacia su corazón. Se apartó hacia un lado y se lanzó hacia la puerta, desapareciendo por ella en el mismo instante en que la lanza le alcanzaba de refilón en un hombro.

Al guerrero, que atónito y estupefacto permanecía de pie con el arma dispuesta para herir de nuevo, le dio la impresión de que su prisionero se había desvanecido simplemente a través de la sólida pared, ya que ante él sólo había un fresco que representaba un tema fantástico, que no cedió a pesar de todos sus esfuerzos.

Kane cerró la puerta secreta violentamente tras de sí, bloqueando el resorte. Durante un instante hizo fuerza contra ella, tensionando todos los músculos de su cuerpo, en espera de tener que contrarrestar los esfuerzos de una horda de lanceros. Pero no ocurrió nada de eso. El guardia seguía hurgando fuera; al cabo de un rato, dejó de oír el sonido que hacía. Le pareció imposible que aquella gente llevase viviendo tanto tiempo en el palacio y no hubiese llegado a descubrir la puerta secreta y los pasadizos, pero no tuvo más remedio que admitirlo.

Tras comprender que, por el momento, se encontraba a salvo de sus perseguidores, Kane se volvió y echó a andar por el largo y estrecho corredor, con su polvo de eones y su débil luz gris. Se sentía chasqueado y furibundo, a pesar de haberse librado de las cadenas de Nakari. No tenía ni idea del tiempo que llevaba en el palacio. Debía ser de día, porque se veía luz en las salas exteriores y no había encontrado ninguna antorcha después de salir de los calabozos subterráneos.

Se preguntó si Nakari habría puesto en práctica su venganza en la persona de la joven indefensa, y lanzó un juramento apasionado. Sí, libre por el momento; pero desarmado y perseguido a lo largo de todo aquel palacio infernal, como una rata. ¿Cómo podía ayudar a Marylin o, siquiera, a sí mismo? Sin embargo, su confianza jamás flaqueaba. Como hacía lo que debía, no tardaría en encontrar alguna salida.

De repente, del corredor que estaba siguiendo nació una estrecha escalera; sin pensarlo dos veces, subió por ella. A medida que ascendía, la luz se fue haciendo más intensa, hasta convertirse en la rotunda claridad del sol africano. La escalera terminaba en una especie de plataforma pequeña, enfrente de la cual había una diminuta ventana provista de gruesos barrotes. A través de ella contempló el cielo azul, teñido de oro por un sol resplandeciente. Aquella vista le hizo el mismo efecto que el vino, mientras aspiraba a grandes bocanadas el aire fresco y puro, como si quisiera liberar sus pulmones del aura de polvo y de decadente grandeza que había atravesado.

Contempló un paisaje irreal y nunca visto. Lejos, a derecha e izquierda, se erguían grandes picos sombríos, y bajo ellos se levantaban castillos y torres de piedra, de una arquitectura extraña… como si unos gigantes llegados de otro planeta los hubiesen construido en medio de alguna orgía caótica. Aquellos edificios parecían surgir de las caras internas de los precipicios, y Kane supuso que al palacio de Nakari debía ocurrirle lo mismo. En aquellos momentos, debía de encontrarse en la fachada exterior de aquel palacio, en una especie de minarete construido sobre la pared externa. Pero sólo tenía una ventana y su vista era muy limitada.

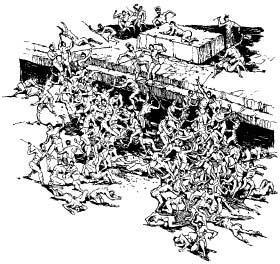

Por debajo de él, a lo lejos, corrían las calles, angostas y sinuosas, de aquella extraña ciudad, surcadas por una muchedumbre que iba y venía, como hormigas. Al Este, al Norte y al Sur, los precipicios formaban un baluarte natural; sólo al Oeste habían construido una muralla.

El sol comenzaba a ponerse. Kane se apartó con desgana de la ventana y bajó nuevamente las escaleras. Una vez más caminó a lo largo del estrecho pasillo gris, sin ningún fin ni plan establecido, durante muchas millas, o al menos eso le pareció. Cada vez iba bajando más, siguiendo pasadizos que desembocaban en otros pasadizos. La luz se hizo más incierta y una materia viscosa comenzó a rezumar de las paredes. Entonces, Kane se detuvo, pues le había parecido escuchar un leve sonido que procedía del otro lado de la pared. ¿Qué era aquello? Un leve tintineo… el de unas cadenas.

Se acercó al muro, y en la semioscuridad su mano encontró un resorte oxidado. Lo manipuló con precaución y comprobó que la puerta secreta cedía hacia dentro. Miró al interior, alerta.

Lo que veía era una celda, réplica de aquella en la que fuera encerrado. Había una antorcha en el nicho de una de las paredes, y a la luz débil e incierta de sus brasas distinguió una forma en el suelo, encadenada de manos y pies, lo mismo que él antes.

Un hombre. En un principio, Kane pensó que se trataba de un indígena, pero una segunda mirada le hizo dudar. Aunque su piel era oscura, sus rasgos estaban finamente cincelados, su frente era alta y magnífica, sus ojos, duros y vibrantes, y su cabello, negro y liso.

El hombre habló en una lengua desconocida, curiosamente diferente de la jerga gutural de los indígenas que a Kane le resultaba familiar, y en claro contraste con ella. El inglés le respondió en su propia lengua y después en la de las tribus del río.

—¿Quién eres tú, que acabas de entrar por la antigua puerta? —preguntó aquel hombre en aquella última lengua—. No eres un salvaje… Lo primero que pensé es que eras de la Antigua Raza, pero ahora veo que no eres como ellos. ¿De dónde vienes?

—Soy Solomon Kane —dijo el puritano—, y me hallo prisionero de esta ciudad diabólica. Vengo de muy lejos, del otro lado de las azules aguas del mar salado.

Los ojos del cautivo se iluminaron al oír aquella palabra.

—¡El mar! ¡Antiguo y eterno! ¡El mar que jamás llegué a ver, pero que engendró la gloria de mis antepasados! Dime, extranjero, ¿navegaste como ellos en el seno del gran monstruo azul y viste con tus ojos los chapiteles dorados de la Atlántida y las murallas carmesíes de Mu?

—En verdad —contestó Solomon Kane, dudando—, he recorrido los mares, hasta el Indostán y Cathay, pero jamás oí hablar de los países que mencionas.

—No —suspiró el otro—. Soñaba… soñaba. La sombra de la gran noche comienza a caer sobre mi mente y mis palabras se extravían. Extranjero, hay ocasiones en que estas frías paredes y este áspero suelo parecen mudarse en verdes profundidades ondeantes, y mi alma se llena con el hondo rugido del mar eterno. ¡Yo, que jamás contemplé el mar!

Kane tuvo un sobresalto involuntario. Sin duda, aquel hombre estaba loco. De repente, el otro extendió una mano apergaminada, como una garra, y aferró su brazo, a pesar de la cadena que impedía sus movimientos.

—¡Oh, tú que tienes la piel tan extrañamente clara! ¿Has visto a Nakari, la diablesa que reina sobre esta ciudad que se tambalea?

—La he visto —dijo Kane, con tono siniestro—, y ahora huyo como una rata, perseguido por sus sicarios.

—¡La odias! —exclamó el otro—. ¡Ja, ya veo! ¿Buscas a Mara, la joven blanca que es su esclava?

—En efecto.

—Escucha —dijo el encadenado, con extraña solemnidad—. Me estoy muriendo. Los tormentos de Nakari han hecho bien su trabajo. Conmigo muere la sombra de la gloria que fue mi nación. Pues soy el último de mi raza. En todo el mundo no queda nadie como yo. Escucha ahora la voz de una raza que agoniza.