LA LUZ DE LA LUNA brillaba débilmente, creando plateadas brumas de ilusión entre los sombríos árboles. Una tímida brisa susurraba en el fondo del valle, trayendo una sombra que nada tenía que ver con las brumas lunares. Podía olerse un leve aroma de humo.

El hombre, cuyos largos pasos, por lo demás, regulares, tranquilos y en absoluto apresurados, le habían permitido recorrer bastantes millas desde la salida del sol, se detuvo súbitamente. Un movimiento en los árboles atrajo su atención, obligándole a moverse silenciosamente hacia las sombras, mientras acariciaba con una de sus manos la vaina de su largo y delgado estoque.

Avanzaba con prudencia, esforzándose en penetrar con su mirada las tinieblas que se agazapaban bajo los árboles. Aquella era una comarca salvaje y hostil; la muerte podría estar acechándole entre la foresta. Apartó la mano de la vaina y avanzó. Efectivamente, la muerte estaba allí, pero no con una forma que pudiese causarle miedo.

—¡Por los fuegos del Hades! —murmuró—. ¡Una joven! ¿Quién te ha atacado, pequeña? No tengas miedo de mí.

La muchacha le miró, y su rostro se asemejó a una rosa blanca, indistinta en medio de la oscuridad.

—¿Vos… quién sois… vos? —preguntó, con voz entrecortada.

—Sólo un viajero errante, un hombre sin tierra, pero un amigo de todos aquellos que están en la adversidad —dijo, y su gentil voz sonó un tanto incongruente, proviniendo de un hombre como él.

La joven intentó levantarse, apoyándose en un codo. Él se arrodilló a su lado y la ayudó a sentarse, dejando que su cabeza reposase sobre sus propios hombros. Su mano rozó el pecho de la joven y quedó manchada de sangre húmeda.

—Cuéntamelo —su voz era suave y tranquilizadora, como si se dirigiese a una niña.

—Le Loup[1] —dijo ella, entre jadeos, mientras su voz se iba debilitando rápidamente—. Él y sus hombres… bajaron hasta nuestra aldea… a una milla, en el valle. Saquearon… mataron… quemaron…

—A eso se debía el olor a humo —murmuró el hombre—. Continúa, pequeña.

—Eché a correr. Él, Le Loup, me persiguió… y… me alcanzó… —sus palabras murieron en un silencio expectante.

—Comprendo, pequeña. ¿Y entonces…?

—Entonces… él… él… me hirió… con su puñal… ¡Oh, santos del Paraíso, apiadaos de mí…!

De repente, aquella forma delicada quedó en silencio. El hombre la dejó en el suelo y tocó suavemente su frente.

—¡Muerta! —musitó.

Se levantó con calma, secándose maquinalmente las manos en su capa. Sobre su sombría frente podía verse una expresión amenazante. Sin embargo, no profirió ningún juramento destemplado ni impetuoso, ni juró por santos ni demonios.

—Algunos hombres morirán por esto —dijo fríamente.

—¡Eres un cretino!

Las palabras sonaron como un latigazo que dejó helados a quienes las escucharon.

El hombre a quien iban dirigidas bajó silenciosamente los ojos y no contestó.

—¡Y también los demás!

Quien así hablaba se inclinó hacia delante, golpeando enfáticamente con el puño la grosera mesa que le separaba de su auditorio. Era un hombre alto, de complexión robusta y rostro de depredador. Sus ojos no dejaban de moverse y de relucir con un punto de burla y de temeridad.

El individuo a quien se dirigiera le replicó de malos modos:

—¡Te aseguro que el tal Solomon Kane es un demonio salido del Infierno!

—¡Bah! ¡Zopenco! Sólo es un hombre… que puede morir de una bala de pistola o de un buen palmo de acero.

—Eso pensaban Jean, Juan y La Costa —replicó el otro, sombrío—. ¿Y dónde están ahora? Pregúntaselo a los lobos de la montaña que se llevaron a mordiscos la carne que cubría sus fríos huesos. ¿Dónde se oculta ese Kane? Le hemos buscado por valles y montañas, en varias leguas a la redonda y no hemos encontrado ni rastro de él. Te digo, Le Loup, que ha salido del Infierno. Ya sabía yo que colgar a ese monje, hace de esto ya un mes, acabaría trayéndonos mala suerte.

Le Loup tamborileó impaciente con los dedos encima de la mesa. Su fino rostro, a pesar de las marcas dejadas por una vida desenfrenada y disoluta, era el de un pensador. Las supersticiones de sus seguidores no le afectaban lo más mínimo.

—¡Bah! Os repito que ese individuo ha encontrado alguna caverna o valle secreto, que nosotros no conocemos, y que se oculta allí durante el día.

—Y por la noche, lo abandona para venir a matarnos —comentó siniestramente su interlocutor—. Baja para cazarnos como hace el lobo con el venado… ¡Por Dios, Le Loup, te has puesto ese apodo, pero creo que, finalmente, has acabado encontrándote con un lobo más feroz y astuto que tú! La primera vez que supimos de él fue después de encontrar a Jean, el peor de los Bandidos, clavado en un árbol con su propio puñal, que le atravesaba el pecho, y las letras S. L. K. grabadas en sus mejillas muertas.

»Después, Juan, el español, recibió una herida mortal, aunque vivió lo suficiente para decirnos, cuando lo encontramos, que quien le había matado era un inglés, Solomon Kane, que había jurado aniquilar a nuestra banda. ¿Y quién fue el siguiente? La Costa, un espadachín sólo superado por ti, se fue, jurando entre dientes que iba a medirse con Kane. ¡Por los demonios de la condenación, parece que acabó encontrándole, pues descubrimos su cadáver, lleno de estocadas, al borde de un acantilado! ¿Y ahora? ¿Vamos a sucumbir todos ante ese diablo inglés?

—Es cierto que ha acabado con nuestros mejores hombres —dijo, pensativo, el jefe de los bandidos—. Dentro de poco, el resto de nuestra banda regresará de la breve visita que ha hecho al ermitaño; entonces veremos. Kane no puede ocultarse eternamente. Y… ¿eh, qué ocurre?

Ambos se volvieron rápidamente cuando una sombra cayó sobre la mesa. Un hombre apareció vacilante a la entrada de la cueva que se había convertido en la madriguera de los bandidos. Sus ojos, exageradamente abiertos, miraban fijamente; vacilaba, sostenido por unas piernas prontas a ceder, y una mancha de color rojo oscuro manchaba su capa. Dio unos cuantos pasos tambaleantes hacia delante y se derrumbó sobre la mesa, antes de deslizarse hasta el suelo.

—¡Por los diablos del Infierno! —masculló Le Loup, levantándolo y sentándolo en una silla—. ¿Dónde están los demás, maldito?

—¡Muertos! ¡Todos están muertos!

—¿Cómo? ¡Que Satán te maldiga, habla! —Le Loup zarandeó salvajemente al hombre, mientras el otro bandido le miraba con ojos dilatados por el terror.

—Llegamos a la cabaña del ermitaño justo al salir la luna —murmuró el hombre—. Yo me quedé fuera, vigilando, mientras los otros entraban… para torturar al ermitaño… para hacerle confesar… el lugar donde escondía… el oro.

—¡Sí, sí! ¿Y después? —Le Loup rabiaba de impaciencia.

—Entonces, el mundo se volvió rojo… la cabaña desapareció en medio de un bramido y una lluvia roja inundó el valle… A través de ella, vi… al ermitaño y a un hombre alto vestido todo de negro… que salían de los árboles…

—¡Solomon Kane! —dijo, entrecortado, el bandido—. ¡Lo sabía! ¡Yo…!

—¡Silencio, imbécil! —exclamó el jefe, con un aullido—. ¡Continúa!

—Salí huyendo… Kane me persiguió… me hirió… pero conseguí escapar… de él… y llegar… aquí… antes…

El hombre se derrumbó sobre la mesa.

—¡Por todos los santos y los diablos reunidos! —dijo, rabioso, Le Loup—. ¿A quién se parece el tal Solomon Kane?

—Se parece… a Satanás.

La voz quedó en silencio. El muerto se deslizó de la mesa y cayó al suelo, donde quedó desmadejado y cubierto de sangre.

—¡Se parece a Satanás! —balbució el otro bandido—. ¡Te lo dije! ¡Es el mismísimo Cornudo! Ya te dije…

Se calló cuando un rostro asustado se asomó a la entrada de la cueva.

—¿Kane?

—En efecto —Le Loup estaba demasiado desconcertado para mentir—. No descuides la guardia, La Mon; dentro de un momento, La Rata y yo nos reuniremos contigo.

El rostro desapareció y Le Loup se volvió hacia el otro bandido.

—Es el fin de nuestra banda —comentó—. Tú, yo y ese ladrón de La Mon somos lo único que queda de ella. ¿Se te ocurre algo?

Los pálidos labios de La Rata apenas esbozaron una palabra:

—¡Huir!

—Tienes razón. Cojamos las gemas y el oro de los cofres y escapemos por el pasaje secreto.

—¿Y La Mon?

—Montará guardia hasta que estemos listos para huir. Y entonces… ¿por qué repartir el tesoro entre tres?

Una leve sonrisa alteró los malvados rasgos de La Rata. En aquel momento tuvo una idea.

—Él dijo —y señaló el cadáver que yacía en el suelo— que había conseguido llegar antes. ¿Significa eso que Kane le ha perseguido hasta aquí? —y cuando Le Loup asintió con impaciencia, se volvió hacia los cofres con febril apresuramiento.

La vacilante llama de la vela que reposaba sobre la rústica mesa iluminó una escena extraña y, por lo demás, turbulenta. La luz, incierta y fluctuante, se reflejaba con resplandor rojizo en el lago de sangre, que iba creciendo lentamente, donde se bañaba el muerto; bailaba sobre los montones de gemas y de monedas que descansaban en el suelo, sacadas a toda prisa de los cofres reforzados con hierro apoyados contra las paredes, y relucía en los ojos de Le Loup con el mismo brillo que chispeaba en su puñal desenvainado.

Los cofres ya estaban vacíos y su contenido yacía en una alfombra resplandeciente que cubría el suelo de la cueva, manchado de sangre. Le Loup se detuvo y escuchó. Fuera todo estaba en silencio. No había luna. La fértil imaginación de Le Loup dio vida al sombrío verdugo, Solomon Kane, deslizándose a través de la negrura, una sombra entre las sombras. Enseñó los dientes en una mueca: en aquella ocasión, el inglés no se saldría con la suya.

—Todavía queda un cofre sin abrir —dijo, señalando hacia él.

La Rata, con una sorda exclamación de sorpresa, se inclinó hacia el cofre que su jefe le indicaba. Entonces, con un simple movimiento, casi felino, Le Loup saltó sobre él y le clavó su puñal en la espalda hasta la empuñadura, justo en medio de los omóplatos. La Rata se derrumbó en el suelo, sin emitir un grito.

—¿Por qué repartir el tesoro entre dos? —murmuró Le Loup, limpiando la hoja en el jubón del muerto—. Y ahora, a por La Mon.

Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y comenzó a retroceder.

* * *

Lo primero que pensó fue que la sombra de un hombre tapaba la entrada; pero después comprobó que se trataba del propio hombre, aunque lo veía tan oscuro y tan inmóvil que a la luz de la vela tenía una fantástica similitud con una sombra.

Era un hombre alto, tanto como Le Loup, vestido de negro de pies a cabeza: su severa ropa iba extrañamente a tono con su tenebroso rostro. Los largos brazos y los anchos hombros delataban al espadachín, así como la larga hoja que llevaba en la mano. Sus rasgos eran saturnales y tétricos. Bajo aquella luz incierta, la sombría palidez de su rostro le daba una apariencia fantasmal, efecto que era realzado por la satánica negrura de sus amenazantes cejas.

Sus ojos, grandes y profundamente entornados, observaban al bandido sin pestañear, escrutándole. Al mirarse en ellos, Le Loup no supo a ciencia cierta de qué color eran. Por otra parte, el aspecto mefistofélico de su rostro y barbilla era desmentido, curiosamente, por una frente ancha y amplia, escondida, en parte, por un sombrero sin pluma.

Pero mientras que aquella frente pertenecía a un soñador, idealista e introvertido, los ojos y la nariz, estrecha y recta, eran los del fanático. Cualquier observador se habría asombrado al contemplar los ojos de los dos hombres que se enfrentaban en aquella caverna, pues, aunque escondiesen insospechados abismos de poder, ahí acababa cualquier parecido.

Los ojos del bandido eran duros, casi opacos, con un curioso brillo en su superficie que reflejaba, como una extraña gema, mil luces y resplandores cambiantes; en ellos había burla, crueldad y temeridad inconsciente.

Los ojos del hombre de negro, hundidos en sus órbitas, que miraban fijamente bajo unas cejas prominentes, eran fríos, pero profundos; al contemplarlos se tenía la impresión de estar mirando desde insondables profundidades heladas.

Se cruzaron con la mirada. Le Loup, que estaba acostumbrado a que le temieran, sintió que un frío le recorría la espina dorsal. Aquella sensación era nueva para él… un nuevo escalofrío que añadir a quien vivía inmerso en ellos. De repente, se rio.

—A lo que parece, vos debéis ser Solomon Kane —dijo, en tono de pregunta, intentando que sus palabras sonasen educadas y carentes de curiosidad.

—Soy Solomon Kane —la voz era tonante y poderosa—. ¿Estáis preparado para encontraros con vuestro Dios?

—Pero, monsieur —contestó Le Loup, esbozando una reverencia—, os aseguro que lo estoy más que nunca. Podría haceros la misma pregunta.

—Sin duda me expresé mal —dijo Kane, en tono siniestro—. Os lo preguntaré de otra manera: ¿Estáis preparado para encontraros con vuestro amo, el Diablo?

—En cuanto a eso, monsieur —Le Loup examinó las uñas de sus dedos con una indiferencia bien estudiada—, debo deciros que en este momento podría rendir unas excelentes cuentas a su Excelencia Cornuda, pero que, realmente, no tengo intención de hacerlo… al menos por ahora.

Le Loup no se preocupó en preguntarle por la suerte que había corrido La Mon; la presencia de Kane en la cueva era una respuesta tan evidente que hacía innecesario que buscase señales de sangre en su estoque.

—Quisiera saber, monsieur— dijo el bandido—, por qué diablos habéis perseguido a mi banda de esta manera y, también, cómo conseguisteis acabar con el puñado de idiotas de que aún disponía.

—Es fácil responder a vuestra pregunta, señor —replicó Kane—. Yo mismo hice correr el bulo de que el ermitaño poseía un escondrijo de oro, sabiendo que atraería a vuestra chusma como la carroña a los buitres.

»Durante días y noches no hice otra cosa que vigilar la cabaña. Esta noche, al ver que vuestros rufianes se acercaban, he avisado al ermitaño y juntos nos hemos escondido entre los árboles que hay detrás de la cabaña. Cuando los rufianes estaban dentro, he golpeado eslabón sobre pedernal y he prendido la mecha que había colocado al efecto. La llama ha corrido entre los árboles como una serpiente roja, hasta alcanzar la pólvora que antes había enterrado debajo de la cabaña. De tal suerte, esta y los trece pecadores que estaban en ella se han ido al Infierno, entre un gran bramido de llamas y humo. Es cierto que uno consiguió huir. Habría podido matarle en el bosque si no llego a tropezar con una raíz y caer al suelo, lo que le permitió escapar de mí.

—Monsieur —dijo Le Loup, con una nueva reverencia—, permitidme testimoniaros la admiración que merece tan bravo y astuto contendiente. Pero contestadme a esto: ¿Por qué me seguís como el lobo al venado?

—Hace algunos meses —prosiguió Kane, y su talante se hizo más amenazante—, vos y vuestros amigos asaltasteis una pequeña aldea del valle. Conocéis los detalles mejor que yo. En ella vivía una joven, casi una niña, la cual, con la esperanza de escapar a vuestra lujuria, huyó del valle; pero vos, vos, chacal del Infierno, la alcanzasteis y posteriormente la abandonasteis, después de violarla y dejarla moribunda. Allí la encontré, y sobre su cadáver tomé la determinación de perseguiros y mataros.

—¡Hum! —dijo Le Loup—, Sí, me acuerdo de la muchacha. Mon Dieu… ¡no sabía que en este asunto tomasen carta tan tiernos sentimientos! Monsieur, no suponía que fueseis dado a amoríos; no estéis celoso, buen amigo… Mujeres, las hay a cientos.

—¡Cuidado, Le Loup! —exclamó Kane, con una terrible amenaza en su voz—. Jamás he dado la muerte a un hombre mediante la tortura, pero… ¡por Dios, señor, que vos me tentáis a ello!

El tono y, sobre todo, aquel exabrupto, inesperado por provenir de Kane, movieron a cautela a Le Loup, sus párpados se cerraron hasta formar una rendija y su mano se movió hacia el estoque. La atmósfera estuvo en tensión durante un instante; después, Le Loup intentó calmar los ánimos.

—¿Quién era la joven? —preguntó, queriendo quitar importancia al asunto—. ¿Vuestra esposa?

—Jamás la había visto antes —contestó Kane.

—Nom d’un nom![2] —exclamó el bandido—. ¿Qué clase de hombre sois, monsieur, capaz de seguir adelante con vuestros planes para vengar, sin más, a una muchacha que os era desconocida?

—Eso, señor, sólo a mí incumbe; y basta con que obre de esa manera.

Pero Kane no habría podido explicar su conducta, ni siquiera a sí mismo, pues su conciencia jamás buscaba explicaciones para sus actos. Como un auténtico fanático, los impulsos que sentía eran razones suficientes para sus acciones.

—Tenéis razón, monsieur —era evidente que Le Loup intentaba ganar tiempo; poco a poco fue retrocediendo pulgada a pulgada, con tan consumada habilidad que no despertó siquiera sospechas en el halcón que le vigilaba.

—Monsieur —dijo—, posiblemente penséis de vos mismo que sois un noble caballero errante, como un auténtico Galahad, protector de los débiles; pero vos y yo sabemos la verdad. En el suelo de esta cueva se encuentra lo equivalente al rescate de un emperador. Repartámoslo en paz; y después, si no os agrada mi compañía… ¡no sé por qué, nom d’un nom!… nos marcharemos por caminos diferentes.

Kane se inclinó hacia él, incubando una terrible amenaza tras sus fríos ojos. Parecía un enorme cóndor dispuesto a lanzarse sobre su víctima.

—¿Suponéis, señor, que soy igual de villano que vos?

Súbitamente, Le Loup echó la cabeza hacia atrás y sus ojos bailotearon, chispeantes de mofa salvaje y temeridad demente. Su risotada suscitó innumerables ecos.

—¡Dioses del Infierno! ¡No, loco, no os sitúo en mi misma categoría! ¡Mon Dieu, monsieur Kane, vuestra tarea es inmensa si intentáis vengar a todas las mujerzuelas que han conocido mis favores!

—¡Sombras de la Muerte! ¿Debo gastar el tiempo parloteando con tan bajo rufián? —rugió Kane, con voz repentinamente sedienta de sangre, y su delgada silueta relampagueó al lanzarse hacia delante, como la cuerda de un arco al distenderse en el disparo.

En el mismo instante, Le Loup se echó a un lado con una risotada salvaje, tan rápido como Kane. La sincronización de sus movimientos fue perfecta; sus manos, proyectándose hacia atrás, empujaron la mesa y la volcaron, sumiendo la cueva en tinieblas, al caer la vela al suelo y apagarse.

En la oscuridad, la espada de Kane cantó como una flecha, mientras lanzaba furiosas estocadas a ciegas.

—Adieu, monsieur Galahad!

Aquellas palabras, dichas en tono de sorna, provenían de algún lugar delante de él; pero Kane, lanzándose a fondo hacia aquella dirección, con el furor salvaje de la cólera frustrada, se topó con una pared desnuda que no cedió a sus golpes. Como si llegase de algún lugar lejano, le pareció escuchar el eco de una risa burlona.

Kane se volvió rápidamente, con los ojos fijos en la entrada débilmente iluminada, en cuanto pensó que su contrincante intentaría deslizarse por ella para salir de la cueva; pero ninguna forma se recortó contra el cielo. Cuando sus manos encontraron a tientas la vela y la encendieron, la cueva estaba vacía, a excepción de él mismo y de los cadáveres esparcidos por el suelo.

El susurro llegaba a través de las aguas cubiertas por la penumbra: ¡bum, bum, bum!… con obsesiva reiteración. Alo lejos, y más débilmente, sonaba un susurro, de timbre muy diferente: ¡tam, tam, tam! Las vibraciones iban de atrás adelante, como si los vibrantes tambores se hablaran entre sí. ¿Qué historias se estarían contando? ¿Qué secretos monstruosos se susurrarían a través de las lúgubres y sombrías extensiones de la jungla inexplorada?

* * *

—¿Estáis seguro de que es la bahía donde atracó el navío español?

—Sí, senhor[3]; el negro jura que se trata de la bahía donde el hombre blanco bajó solo del navío y se internó en la jungla.

Kane asintió sombríamente.

—Entonces, conducidme a tierra. Esperadme durante siete días; después de ese plazo, si no he regresado ni habéis tenido ninguna noticia mía, podréis partir a donde deseéis.

—Sí, senhor.

Las olas chocaban perezosamente contra el casco de la chalupa que conducía a Kane a la orilla. El poblado que buscaba se encontraba cerca de ella, pero tierra adentro, y debido a la jungla que lo ocultaba no podía divisarse desde el navío.

Al desembarcar de noche, Kane había puesto en práctica lo que, al parecer, era el plan más arriesgado. Por razones que le eran sobradamente conocidas, si el nombre al que estaba buscando se encontraba en el poblado, jamás daría con él desembarcando de día. En efecto, realizaba un esfuerzo desesperado al arriesgarse de noche en la jungla, pero toda su vida constituía un cúmulo de esfuerzos desesperados. En aquellos momentos, su vida dependía de la incierta posibilidad de llegar al poblado de los indígenas al amparo de la oscuridad, sin que sus habitantes le vieran.

Al llegar a la playa salió de la chalupa, aunque no sin dar antes algunas órdenes a los remeros, que regresaron al barco anclado cerca de la bahía; acto seguido, les dio la espalda y se hundió en la negrura de la jungla. Con la espada en una mano y el puñal en otra, avanzó hacia delante, intentando seguir la dirección desde donde sonaban los murmullos y gruñidos de los tambores.

Marchaba con la flexibilidad y agilidad de movimientos del leopardo, buscando precavidamente el camino, con los nervios alerta y en tensión, pues no era fácil de distinguir.

Las lianas le hacían tropezar, golpeándole en el rostro y dificultando su avance; se veía obligado a buscar a tientas el camino en medio de los enormes troncos de los altísimos árboles, mientras que entre el sotobosque que le rodeaba seguían acechándole todo tipo de sonidos vagos y amenazantes y de sombras en movimiento, escasamente vislumbradas. En tres ocasiones, sus pies tocaron algo que se movía y que se sustrajo a su pisada, retorciéndose, y en otra, vislumbró entre los árboles el siniestro relumbrón de unos ojos felinos. Sin embargo, se desvanecieron cuando siguió avanzando.

Tam, tam, tam… seguían cantando los tambores de manera repetitiva y monótona: guerra y muerte, decían; sangre y deseo; sacrificio humano y festín caníbal; hablaban del alma de África, del espíritu de la jungla, de los dioses de las tinieblas exteriores, los dioses que rugen y murmuran, los dioses que ya conocían los hombres cuando las auroras eran jóvenes, los dioses con ojos de fiera, con bocas descomunales, con enormes panzas, con sangre en las manos, los Dioses Negros… de ellos hablaban los tambores.

Hablaban de todo eso y de muchas cosas más, entre rugidos y bramidos, mientras Kane se abría paso en medio de la selva. En algún lugar de su alma vibró una cuerda, como respuesta a aquellos cánticos.

«También tú perteneces a la noche —decían los tambores—; en ti reside la fuerza de las tinieblas, la fuerza del primitivo; retrocede hasta antiguas eras; déjanos que te enseñemos, déjanos», insistían los tambores.

Kane salió de la espesa jungla y llegó hasta un sendero claramente marcado. A lo lejos, a través de los árboles, le llegó el resplandor de los fuegos del poblado, cuyas llamas superaban la barrera de la empalizada. Kane avanzó rápidamente.

Marchaba en silencio y con suma precaución, manteniendo la espada desenvainada ante sí, esforzándose en distinguir cualquier movimiento en las tinieblas que le rodeaban. Los árboles le parecían gigantes malhumorados que surgían a cada lado, entrelazando en ocasiones sus grandes ramas por encima del sendero, lo que reducía su visibilidad a unos pocos pasos.

Como un fantasma sombrío, Kane avanzó a lo largo del sendero cubierto de sombras, aguzando el oído y escrutando con la vista; pero tantas precauciones no le sirvieron de nada, pues una forma vaga y enorme surgió repentinamente de las tinieblas y le golpeó en silencio.

¡Tam, tam, tam! En algún lugar, con una monotonía que llegaba a ensordecer, se repetía el mismo tema una y otra vez, que siempre parecía decir: «¡Loco… loco… loco!» Ora sonaba muy lejos, ora le parecía a Kane que estaba al alcance de su mano. En aquellos momentos se mezclaba con los latidos de sus sienes, hasta que las dos vibraciones se convertían en una: «Loco… loco… loco… loco…»

Las brumas de su cabeza se atenuaron y desaparecieron. Kane intentó llevarse una mano a la frente, pero no pudo, porque estaba atado de pies y manos. Yacía en el suelo de una cabaña… ¿solo? Se echó sobre un costado para infeccionar el lugar. No. En aquella tiniebla, dos ojos relucieron cuando le miraron. Poco a poco, una forma fue tomando consistencia. Kane, todavía aturdido, creyó que estaba mirando al hombre que le había dejado inconsciente. Pero no; aquel hombre no habría podido golpearle de ninguna manera. Estaba enflaquecido, marchito y arrugado. Lo único que parecía vivo en él eran sus ojos, que parecían los de una serpiente.

Aquel hombre estaba acurrucado en el suelo de la cabaña, cerca de la entrada, desnudo, salvo por un breve paño y la usual parafernalia de brazaletes, ajorcas y pulseras. Unos fetiches mágicos de marfil, hueso y cuero, tanto humano como animal, adornaban sus brazos y sus piernas. Súbitamente, y sin que nadie lo esperase, habló en inglés:

—¡Eh! ¿Tú despierto? ¡Eh! ¿Tú por qué venir aquí?

Kane hizo la inevitable pregunta.

—Hablas mi lengua… ¿Cómo es eso?

El indígena esbozó una mueca:

—Yo esclavo… mucho tiempo, yo niño. N’Longa, hombre ju-ju[4], gran fetiche. ¡Ningún hombre como yo! ¿Tú… cazar hermano?

Kane dijo con un gruñido:

—¿Yo? ¿Hermano…? Sí, busco a un hombre.

El indígena asintió.

—Quizá encontrarlo, hum, ¿y…?

—Entonces… ¡morirá!

El indígena repitió su mueca.

—Yo poderoso hombre ju-ju —dijo, sin que viniese a cuento. Y se inclinó sobre Kane—. Tú cazar hombre blanco, con ojos como leopardo, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Escuchar: hombre-con-ojos-de-leopardo, él y jefe Songa hacer poderoso trato; ellos hermanos de sangre ahora. No decir nada, yo ayudarte; tú ayudar a mí, ¿eh?

—¿Por qué ibas a ayudarme? —preguntó Kane, con desconfianza.

El hombre ju-ju se inclinó aún más y susurró:

—Hombre blanco, mano derecha de Songa; Songa más poderoso que N’Longa. ¡Hombre blanco, poderoso ju-ju! Hermano blanco de N’Longa matar hombre-con-ojos-de-leopardo, ser hermano de sangre de N’Longa. N’Longa ser más poderoso que Songa; trato acordado.

Al acabar de hablar, desapareció de la cabaña como un fantasma entre penumbras, con tanta rapidez que Kane comenzó a dudar si todo aquel asunto no habría sido un sueño.

Kane podía ver el resplandor de los fuegos del poblado. Los tambores aún retumbaban; sin embargo, estando tan cerca de él, interferían entre sí, confundiendo sus sonidos, con lo que las vibraciones que habían tocado su alma ya no se producían. Aquello parecía un clamor bárbaro, sin orden ni concierto, pero aún contenía un tono de sorna, salvaje y amenazante.

«Todo mentiras —pensó Kane, a quien todavía le daba vueltas la cabeza—. La jungla es igual de engañosa que sus mujeres, que llevan a los hombres a la perdición».

Dos guerreros entraron en la cabaña… gigantes de aspecto salvaje, cubiertos con pinturas espantosas y armados con lanzas rudimentarias. Levantaron en vilo al inglés y lo sacaron fuera de la cabaña. Lo llevaron hasta un espacio abierto, hicieron que se pusiese de pie y que se apoyase en un poste, y lo ataron a él. A su alrededor, un gran semicírculo de rostros oscuros le miraba, apareciendo y desapareciendo en la luz producida por el fuego, a medida que sus llamas subían y bajaban. Enfrente de él distinguió unos contornos repugnantes y obscenos… una cosa negra e informe, grotesca parodia de lo humano. Inmóvil, agazapado, manchado de sangre, como el alma informe de África, se encontraba el Dios Negro.

Enfrente de él, y a ambos lados, sobre unos troncos de madera de teca, toscamente esculpidos, se sentaban dos hombres. El que estaba en el de la derecha era un indígena; enorme, torpe, una masa gigantesca y desagradable de carne y músculos. Unos pequeños ojos porcinos parpadeaban en sus mejillas marcadas por el pecado; sus descomunales y fláccidos labios rojos estaban fruncidos con carnal arrogancia.

El otro…

—¡Ah, monsieur, nos encontramos de nuevo!

El hombre que había hablado se hallaba bien lejos del villano de maneras amables que se había burlado de Kane en la cueva perdida entre las montañas. Sus ropas estaban hechas jirones; había más arrugas en su rostro, a medida que en el curso de los años había ido cayendo más bajo. Pero sus ojos todavía brillaban y se movían inquietos, con la antigua chipa de loca temeridad, y su voz aún conservaba el mismo timbre burlón.

—La última vez que oí esa voz maldita —dijo Kane, con aplomo— fue en una cueva, entre tinieblas, cuando salisteis huyendo como una rata asustada.

—Sí, las condiciones eran un tanto diferentes —contestó, imperturbable, Le Loup—. ¿Qué hicisteis después de buscarme con la misma elegancia que un elefante en la oscuridad?

Kane dudó y dijo:

—Me fui de la cueva…

—¿Por la entrada del frente? ¿Sí? Claro, debía haberme imaginado que erais demasiado estúpido para encontrar la puerta secreta. ¡Por las pezuñas del Diablo! ¡Si sólo hubieseis hecho presión en el cofre que tenía la cerradura de oro y que estaba apoyado contra la pared, la puerta se habría abierto, revelándoos el pasaje secreto por el que salí!

—Seguí vuestro rastro hasta el puerto más cercano. Allí tomé un barco y os seguí en él hasta Italia, adonde sabía que os habíais dirigido —dijo Kane.

—¡Muy cierto, por todos los santos, poco os faltó para arrinconarme en Florencia! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Salí por una de las ventanas traseras de la posada mientras monsieur Galahad echaba abajo la puerta principal! Y si vuestro caballo no hubiese comenzado a cojear, seguro que me habríais atrapado camino de Roma.

»Más tarde, cuando el navío en que me encontraba apenas había zarpado de España, monsieur Galahad llegaba a los muelles al galope. ¿Por qué me perseguíais de esa manera? No lo comprendo.

—Porque sois un criminal y porque mi destino es mataros —contestó Kane, con frialdad.

Pero él tampoco lo comprendía. Durante toda su vida había vagado por el mundo, ayudando al débil y combatiendo la opresión; jamás se había preguntado por qué. Esa era su obsesión, la fuerza motriz de su vida. La crueldad y tiranía ejercidas contra el débil encendían en su alma una roja llama de furia, feroz y perdurable. Cuando la vivida llamarada del odio se desertaba y se liberaba de sus cadenas, no había paz para él hasta no haber consumado por completo su venganza. Y si acaso en alguna ocasión llegó a pensar en ello, fue para considerarse un ejecutor de la voluntad divina, un vaso de ira que debía ser derramado sobre las almas de los impíos. Pero, sin embargo, Solomon Kane no era realmente un puritano, en el sentido exacto de la palabra, aunque él se tuviera por tal.

Le Loup se encogió de hombros.

—Lo comprendería si os hubiese ofendido en persona. Mon Dieu! Yo también habría sido capaz de perseguir a un enemigo de un extremo a otro del mundo. Y aunque creo que habría podido daros muerte y después robaros sin ningún remordimiento, no había oído hablar de vos hasta que me declarasteis la guerra.

Kane permaneció en silencio, mientras una furia silenciosa recorría su cuerpo. Aunque no fuese consciente de ello, El Lobo era para él algo más que un simple enemigo; el bandido simbolizaba para Kane ese cúmulo de cosas contra las que había luchado durante toda su vida: crueldad, ultraje, opresión y tiranía.

Le Loup interrumpió sus meditaciones teñidas de venganza:

—¡Por los dioses del Hades! ¿Qué hicisteis con el tesoro que tantos años tardé en acumular? Que el Diablo me lleve… Apenas tuve tiempo de coger un puñado de monedas y unas cuantas baratijas antes de huir.

—Tomé lo que necesitaba para perseguiros. El resto lo devolví a la gente de las aldeas que habíais saqueado.

—¡Por el Diablo y todos los santos! —juró Le Loup—. Monsieur, sois el hombre más tonto que jamás haya conocido. Dilapidar así tan gran tesoro… ¡Por Satanás! ¡Me pongo rabioso al pensar en él, en manos de los bajos campesinos y los viles aldeanos! ¿No pensasteis —¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!— que para conseguirlo acabarían robando y matándose unos a otros? Así es la naturaleza humana.

—¡Sí! ¡Maldito seáis! —Kane se inflamó súbitamente, revelando que no tenía la conciencia tranquila—. Sin duda lo hicieron… siendo estúpidos. Pero ¿qué queríais que hiciera? Si lo hubiese dejado allí, la gente habría acabado muriéndose de hambre, y el robo y la matanza habrían sobrevenido de cualquier modo. Vos sois el responsable, pues, si esas riquezas hubiesen quedado en poder de sus legítimos propietarios, nada malo habría ocurrido.

Le Loup hizo una mueca y no contestó. Dado que Kane no era un hombre mal hablado, sus escasas maldiciones tenían un efecto sorprendente y siempre intimidaban a quienes las oían, por muy dados al vicio o encallecidos por la vida que estuvieran.

A continuación, habló Kane:

—¿Por qué habéis cruzado medio mundo huyendo de mí? En realidad no me temíais.

—No, estáis en lo cierto. Realmente, no lo sé; quizá porque salir huyendo sea un hábito difícil de abandonar. Cometí un error cuando no os maté aquella noche, en medio de las montañas. Estoy seguro de que podría haberos matado en combate leal; sin embargo, hasta el día de hoy, jamás se me había ocurrido tenderos una emboscada. Es muy posible que no tuviese ningún deseo de volver a veros, monsieur… Un capricho por mi parte, un simple capricho. Después… mon Dieu!… quizá llegué a sentir una nueva sensación… ¡yo, que pensé que las había agotado todas! En fin, monsieur, un nombre debe ser el cazador o el cazado. Hasta ahora había sido el cazado, pero como estaba comenzando a cansarme de ese papel… pensé que tenía que quitaros de en medio.

—Un esclavo —rompió a hablar Kane, interrumpiéndole—, que procedía de esta región, le contó al capitán de un navío portugués que un blanco había desembarcado de un barco español y se había adentrado en la jungla. Al enterarme, fleté la nave y pagué a su capitán para que me trajera hasta aquí.

—¡Monsieur, admiro vuestro empeño, pero también debéis hacer lo propio conmigo! Llegué a esta aldea solo, rodeado de salvajes y caníbales, y solamente con un leve conocimiento de su lengua, que había aprendido de uno de los esclavos del barco, gané la confianza del rey Songa, suplantando a ese histrión de N’Longa. Soy más valiente que vos, monsieur, pues no dispongo de barco adonde replegarme, como es vuestro caso.

—Admiro vuestro coraje —dijo Kane—, aunque os sintáis a gusto reinando entre caníbales… ¡vos, que tenéis el alma más vil que las suyas! Por mi parte, intento regresar con mi propia gente en cuanto os haya matado.

—¡Vuestra confianza sería admirable si no moviese a risa! ¡Eh, Gulka!

Un salvaje gigantesco surgió entre ellos. A Kane le pareció el hombre más colosal que jamás había visto; sin embargo, se movía con la agilidad y la sencillez de un gato. Sus brazos y piernas eran como árboles, y unos músculos grandes y sinuosos se marcaban en ellos a cada movimiento. Su cabeza simiesca estaba encajonada entre sus hombros gigantescos. Sus manos grandes y oscuras eran como las garras de un mono, y su frente huidiza hacía resaltar sus ojos de animal. Una nariz plana y grande y unos labios rojos y carnosos completaban aquella muestra de salvajismo primitivo y lujurioso.

—Ese es Gulka, el Matador de Gorilas —dijo Le Loup—, Estaba apostado en el camino que seguíais… Él fue quien os golpeó. Os movíais como un lobo, monsieur Kane, pero, desde que vuestro navío fue avistado, muchos ojos han estado acechándoos, y, aunque hubieseis poseído todos los atributos del leopardo, no habríais llegado a ver a Gulka ni a oírle. Suele ir a cazar a sus bosques naturales, lejos, hacia el Norte, las bestias más terribles y poderosas de todas, las bestias que-caminan-como-hombres, como esa que veis ahí, que mató hace algunos días.

Al mirar en la dirección que indicaba Le Loup, Kane observó una cosa extraña, parecida a una criatura humana, que colgaba del poste de una cabaña, sujeta por la extremidad apuntada que la traspasaba. Aunque a la luz del fuego no podía distinguir claramente sus peculiaridades, observó que existía un fantástico parecido entre aquella cosa horrible y peluda y la especie humana.

—Una hembra de gorila que Gulka mató y trajo a la aldea —dijo Le Loup.

El gigante se acercó a Kane con su poderoso andar y se le quedó mirando fijamente a los ojos. El inglés le devolvió la mirada con aire sombrío, y el salvaje apartó súbitamente sus ojos de los suyos, retrocediendo algunos pasos. La mirada de los funestos ojos del puritano habían traspasado las brumas primitivas del alma del Matador de Gorilas, quien, por primera vez en su vida, sintió miedo. Para librarse de él, lanzó una mirada de desafío a su alrededor; entonces, con una bestialidad insospechada, golpeó su descomunal pecho, que resonó, hizo una mueca cavernosa y flexionó sus poderosos brazos. Nadie habló. La bestialidad primordial dominaba la escena, de suerte que los individuos más evolucionados sólo pudieron contemplarla con diferentes grados de diversión, tolerancia o deprecio.

Gulka miró furtivamente a Kane, para ver si el inglés le vigilaba; luego, con un rugido animal, se lanzó súbitamente hacia el semicírculo de espectadores y se apoderó de uno de ellos. Mientras la temblorosa víctima gritaba desgarradoramente, implorando piedad, el gigante la lanzó sobre el tosco altar que se encontraba delante del sombrío ídolo. Relampagueó una lanza y los gritos cesaron. El Dios Negro contemplaba la escena, mientras sus rasgos monstruosos parecían animarse en la vacilante luz de las llamas. Había bebido. Estaba satisfecho el Dios Negro con aquella muestra… con el sacrificio.

Gulka volvió sobre sus pasos y deteniéndose junto a Kane esgrimió ante su rostro la lanza ensangrentada.

Le Loup rio. En aquel momento, N’Longa apareció súbitamente. Parecía no venir de ningún sitio en particular; de repente, estaba allí de pie, cerca del poste al que Kane se hallaba atado. Toda una vida dedicada al estudio del arte de la ilusión había dado al hombre ju-ju un conocimiento altamente cualificado para aparecer y desaparecer… lo que, después de todo, consistía solamente en llamar, o no, la atención de su auditorio.

Se acercó a Gulka y consiguió que se hiciese a un lado con un gesto teatral de la mano. El hombre-gorila retrocedió, aparentemente para alejarse de la mirada de N’Longa… pero regresó con increíble rapidez y lanzó al hombre ju-ju un golpe terrorífico con el canto de la mano abierta, que le alcanzó en una de las sienes. N’Longa se derrumbó como un buey apuntillado y, en un instante, fue apresado y atado a un poste próximo al que ocupaba Kane. Un murmullo de incertidumbre surgió entre los hombres de la tribu, que murió en cuanto el rey Songa paseó sobre ellos su mirada airada.

Le Loup se echó hacia atrás en su trono y rio sonoramente.

—Aquí se termina el rastro, monsieur Galahad. ¡Ese viejo loco debía pensar que no conocía sus maquinaciones! Oculto fuera de la cabaña, pude oír la interesante conversación que ambos mantuvisteis. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Aunque el Dios Negro deba saciar su sed, monsieur, he convencido a Songa para que os queme. Será mucho más divertido, aunque me temo que nos prive del consabido festín, ya que, después de que el fuego alumbre vuestros pies, ni siquiera el Diablo podrá impedir que vuestras carcasas se conviertan en un montón de huesos chamuscados.

Songa dijo algo a gritos que sonó imperiosamente y los hombres de la tribu se acercaron, trayendo madera que apilaron a los pies de N’Longa y de Kane. El hombre ju-ju había recobrado el conocimiento y gritaba algo en su lengua materna. De nuevo creció el murmullo entre la muchedumbre que permanecía en las sombras. Songa rezongó con un gruñido.

Kane observaba la escena de manera prácticamente impersonal. De nuevo, en algún lugar de su alma, las sombrías profundidades primigenias se agitaban, y subían a la superficie los recuerdos de antiguas eras, velados por las tinieblas de eones perdidos.

«Ya había estado antes aquí —pensó Kane—, ya conocía esto de antes… las lívidas llamas luchando contra la lobreguez de la noche, los rostros bestiales, atentos y expectantes, y el dios, el Dios Negro, agazapado entre las sombras. ¡Siempre el Dios Negro acechando entre las sombras! Ya había oído aquellos gritos, el canto frenético de los adoradores… antaño, en la aurora gris del mundo, el lenguaje de los retumbantes tambores, los cánticos de los sacerdotes, el repelente, avasallador y penetrante aroma de la sangre recién derramada. Ya conocí todo esto en otro lugar, en otro tiempo —concluyó Kane—, y ahora soy el actor principal…»

Fue consciente de que oía una voz que le hablaba a través del resonar de los tambores; no se había dado cuenta de que estos habían comenzado nuevamente su canción. Quien hablaba era N’Longa:

—¡Yo poderoso hombre ju-ju! Mirar ahora: yo hago poderosa magia. ¡Songa! —dijo, y su voz se elevó en un chirrido que sobrepasó el salvaje clamor de los tambores.

Songa hizo una mueca al escuchar las palabras que N’Longa le dirigía a gritos. El canto de los tambores se había reducido a un ritmo bajo, siniestramente monótono, por lo que Kane pudo escuchar perfectamente a Le Loup cuando comentó:

—N’Longa dice que se dispone a realizar ese tipo de magia de la que no se puede hablar bajo pena de muerte. Jamás ha sido realizada anteriormente en presencia de los vivos; es la magia ju-ju, que no tiene nombre. Mire atentamente, monsieur; quizá resulte entretenido —El Lobo se rio en sordina, con aire sardónico.

Un salvaje se agachó y aplicó una antorcha a la madera que rodeaba los pies de Kane. Pequeños brotes de llamas comenzaron a crecer y a extenderse. Otro individuo se agachó para hacer lo propio con N’Longa, y después dudó. El hombre ju-ju sólo estaba sujeto por sus ligaduras; la cabeza le pendía sobre el pecho. Parecía estar agonizando.

Le Loup se inclinó hacia delante, maldiciendo:

—¡Por las pezuñas del Diablo! ¡No querrá quitarnos ese bribón el placer de ver cómo se retuerce entre las llamas!

El guerrero tocó cuidadosamente al brujo y dijo algo en su propia lengua.

Le Loup se echó a reír:

—¡Ha muerto de miedo! ¡Un gran brujo, por…!

Su voz se quebró súbitamente. Los tambores se detuvieron, como si quienes los tocaban se hubiesen muerto al mismo tiempo. El silencio cayó como la niebla sobre el poblado y, en aquella calma, Kane sólo pudo oír el nítido crepitar de las llamas cuyo calor estaba comenzando a sentir.

Todos los ojos se habían vuelto hacia el muerto que yacía sobre el altar… ¡porque su cadáver había comenzado a moverse!

Primero fue una contracción de la mano, después el movimiento brusco de un brazo, movimiento que, gradualmente, fue extendiéndose al cuerpo y a los demás miembros. Lentamente, con gestos ciegos y desafortunados, el muerto se volvió hacia un costado y sus extremidades tocaron el suelo. Entonces, presentando una horrible similitud con alguien que acabara de nacer, como si fuera una cosa reptiliana y espantosa que acabase de romper el cascarón de la no existencia, el cadáver vaciló y se puso de pie, manteniendo sus piernas muy separadas entre sí y muy rígidas, mientras sus brazos persistían en sus movimientos inútiles e infantiles. Se hizo un silencio opresivo, roto solamente por la rápida respiración de un hombre, que se escuchaba perfectamente en aquella calma.

Kane tenía la mirada fija y, por primera vez en su vida, se había quedado sin habla ni pensamientos. Para su mente de puritano, aquello era una manifestación de la mano de Satanás.

Le Loup seguía sentado en su trono, con los ojos muy abiertos, la mirada fija y la mano medio levantada en un gesto displicente que estaba haciendo cuando se quedó helado de estupor al contemplar lo inconcebible. Songa estaba sentado a su lado, con la boca y los ojos igual de abiertos, mientras sus dedos hacían unos curiosos gestos inconscientes en los brazos tallados de su trono.

El cadáver seguía de pie, balanceándose sobre unas piernas que más parecían zancos, con el cuerpo inclinado hacia atrás, hasta el momento en que sus ojos ciegos parecieron mirar la luna roja que, en ese momento, salía sobre la negra jungla. La cosa se movió, incierta, describiendo una amplia y errática semicircunferencia, con los brazos grotescamente echados hacia los lados, como si le sirvieran de balancines, y giró lentamente para dirigirse hacia los dos troncos… y hacia el Dios Negro.

—¡Ah-h! —dijo alguien con un tremendo suspiro, posiblemente desde el semicírculo cubierto por la penumbra, formado por los adoradores fascinados por el terror.

El siniestro espectro siguió avanzando. Cuando ya se hallaba a tres pasos de los tronos, Le Loup, enfrentándose al miedo por primera vez en su sanguinaria vida, se aferró al asiento, mientras que Songa, con esfuerzo sobrehumano, rompía las cadenas del horror que le mantenían inmovilizado y, lanzando en la noche un grito salvaje, se levantaba de un salto y esgrimía una lanza, farfullando amenazas y despropósitos. Después, cuando aquella cosa espantosa no cejó en su avance, lanzó el venablo con toda la fuerza de sus músculos, que pasó a través del pecho del cadáver arrancando carne y huesos. Sin embargo, este no se detuvo ni un instante —pues los muertos no pueden morir— y el rey Songa se quedó helado de miedo, con los brazos echados hacia delante, como si quisiera alejar aquel espanto.

Todo quedó así durante un instante, mientras la oscilante luz del fuego y el sobrenatural claro de luna grababan para siempre aquella escena en la memoria de todos los presentes. La inmutable mirada fija del cadáver se abismó en los abultados ojos de Songa, en donde se reflejaban todos los infiernos del horror.

En aquel momento, con un movimiento espasmódico, los brazos de la cosa se proyectaron hacia delante y hacia arriba. Las manos muertas cayeron sobre los hombros de Songa. Al primer contacto, el rey pareció encogerse y marchitarse; con un grito que obsesionaría los sueños de todos los presentes para el resto de sus vidas, Songa se derrumbó y cayó al suelo, y el muerto se quedó rígido y se desplomó con él. Ambos quedaron inertes a los pies del Dios Negro, y a la ofuscada mente de Kane le pareció que los grandes e inhumanos ojos del ídolo se fijaban sobre ellos, con una risotada espantosa e inaudible.

En el instante en que el rey se desplomaba, se escuchó un fuerte grito por la parte donde se encontraban los indígenas. Kane, con la claridad que había aflorado a su mente subconsciente desde las profundidades de su odio, miró hacia Le Loup y vio cómo saltaba de su trono y se perdía en la oscuridad. Después, aquella visión quedó interrumpida por un trajín de figuras que se precipitaban en el espacio libre que había delante del dios. A patadas, los hombres apartaron las ardientes brasas cuyo calor Kane había olvidado, y unas manos ágiles le liberaron; otros hicieron lo mismo con el cuerpo del brujo y lo depositaron en tierra.

Kane comprendió vagamente que los hombres de la tribu creían que lo sucedido había sido obra de N’Longa, y que le relacionaban a él, Kane, con la venganza del brujo. Se inclinó y puso una mano sobre los hombros del hombre ju-ju. No había ninguna duda: estaba muerto, la carne ya estaba fría. Miró los restantes cadáveres. Songa también estaba muerto, y la cosa que le había matado yacía inerte.

Kane intentó levantarse, pero se detuvo. ¿Estaba soñando o realmente sentía una súbita tibieza en la carne muerta que tocaba? Confuso, se inclinó nuevamente sobre el cuerpo del brujo y poco a poco fue sintiendo que el calor subía por sus miembros y que la sangre comenzaba a fluir rápidamente por sus venas.

Entonces, N’Longa abrió los ojos y se quedó mirando fijamente a Kane, con la expresión vacua de un recién nacido. Kane esperó, sintiendo que se le ponía carne de gallina, y vio cómo regresaba nuevamente a sus ojos aquel brillo reptiliano tan característico, mientras sus gordezuelos labios se cerraban en una amplia sonrisa burlona. N’Longa se levantó y de los hombres de la tribu se elevó un extraño cántico.

Kane miró a su alrededor. Todos los guerreros se habían puesto de rodillas e imprimían una ondulación a sus cuerpos; Kane captó la palabra «¡N’Longa!», repetida una y mil veces en una especie de espantosa letanía extática de terror y adoración. Cuando el mago se levantó, todos se postraron.

N’Longa asintió, como si le agradase.

—¡Gran ju-ju… yo gran fetiche! —anunció a Kane—. ¿Tú ver? ¡Mi espíritu salir fuera… matar a Songa… y volver a mí! ¡Gran magia! ¡Yo, gran fetiche!

Kane echó un vistazo al Dios Negro, que se agazapaba entre las sombras, y a N’Longa, quien ahora dirigía sus brazos hacia el ídolo, como si estuviese invocándolo.

«Soy eterno —le pareció a Kane que decía el Dios Negro—, siempre bebo, no importa quién mande; jefes, asesinos, brujos… pasan como los espectros de los muertos a través de la jungla gris; yo permanezco y gobierno; soy el alma de la jungla».

De repente, Kane salió de las ilusorias brumas por las que había estado vagando.

—¡Le Loup! ¿Por qué parte ha huido?

N’Longa dijo algo a gritos. Una veintena de manos señalaron al unísono; alguien le llevó a Kane su estoque. Las nieblas se disolvieron y acabaron disipándose; nuevamente era el vengador, el azote de los impíos. Y con la violenta y volcánica velocidad de un tigre aferró su espada y se fue.

Las ramas y las lianas golpeaban a Kane en el rostro. Los opresivos relentes de la noche de los trópicos le rodearon como la bruma. La luna, que en aquellos momentos flotaba alta sobre la jungla, aureolaba las negras sombras de blanco resplandor y sembraba el suelo de la jungla de extraños dibujos. Kane no sabía si el hombre al que buscaba iba por delante de él, pero las ramas rotas y el sotobosque pisoteado le mostraban que alguien había tomado aquel camino, alguien que huía precipitadamente, sin detenerse a comprobar adonde se dirigía.

Siguió aquel rastro sin vacilar. Convencido de lo justo de su venganza, no ponía en duda que los tenebrosos seres que gobiernan los destinos de los hombres le llevarían, finalmente, a encontrarse cara a cara con Le Loup.

Tras él, los tambores retumbaban y murmuraban. ¡No era poco lo que tenían que contar aquella noche! El triunfo de N’Longa, la muerte del rey Songa, la caída del hombre-con-ojos-de-leopardo y un asunto mucho más tenebroso, digno de ser contado en voz baja, entre susurros trémulos: el espantoso ju-ju.

Mientras avanzaba sin perder tiempo, Kane se preguntó si no habría estado soñando, si todo aquello no habría formado parte de algún sueño demencial. Había visto a un muerto levantarse, matar y volver a morirse. ¿Realmente, N’Longa había enviado su fantasma, su alma, su esencia vital, a través del vacío, para dominar a un cadáver y obligarle a hacer su voluntad? Sí. N’Longa había muerto realmente, poco después de atarle al poste de la tortura, y lo que yacía muerto en el altar se había levantado para realizar lo que N’Longa habría hecho de estar libre. Después, cuando la fuerza invisible que animaba al muerto se desvaneció, N’Longa había vuelto a la vida.

Kane pensó que debía admitir la realidad. En algún lugar de los oscuros recovecos de la jungla y del río, N’Longa había dado con el Secreto… el Secreto que permite controlar la vida y la muerte y trascender las limitaciones y trabas de la carne. ¿Cómo había sido posible que el brujo poseyese aquella siniestra sabiduría, nacida entre las negras sombras manchadas de sangre de aquella tierra espantosa? ¿Qué tipo de sacrificio habría podido agradar a los Dioses Negros, qué ritual monstruoso, para que se dignasen revelar la esencia de su magia? Y, ¿qué tipo de viajes, más allá de la imaginación y del tiempo, había emprendido N’Longa al decidirse a enviar su yo, su espíritu, a través de las lejanas y brumosas regiones a las que sólo se llega tras la muerte?

«Hay sabiduría en las sombras —decían, melancólicos, los tambores—, sabiduría y magia; entra en las tinieblas para aprenderla; la antigua magia evita la luz; traemos el recuerdo de las eras perdidas —susurraban—, antes de que el hombre llegase a ser sabio y loco; traemos el recuerdo de los dioses con aspecto de animal… los dioses-serpiente, los dioses-mono y los dioses innominados, los Dioses Negros, que beben sangre, cuyas voces rugían entre umbrosas colinas que celebraban festines y orgías. Los secretos de la vida y de la muerte son suyos; recordamos… rememoramos…», cantaban los tambores.

Kane los oía mientras apretaba el paso. No conseguía entender lo que contaban a los emplumados guerreros que se encontraban río arriba, pero sí lo que le decían a él, para que lo comprendiera, porque entonces utilizaban un lenguaje más vivido, más primario.

La luna, alta en los cielos de azul oscuro, iluminaba su camino. Su visibilidad era excelente cuando, finalmente, llegó a un claro y vio en él a Le Loup, que estaba aguardándole. La desnuda hoja de Le Loup era un largo destello de plata bajo la luna mientras echaba el pecho hacia delante y la antigua sonrisa desafiante aparecía en su rostro.

—Un largo rastro, monsieur —dijo—. Comienza en las montañas de Francia y acaba aquí, en una jungla africana. El juego ha terminado por aburrirme… Por eso vais a morir. No habría huido del poblado si no hubiera sido —y es algo que admito sinceramente— por esa maldita brujería de N’Longa, que fue capaz de acabar con mis nervios. Además, comprendí que la tribu entera no tardaría en rebelarse contra mí.

Kane avanzó con cautela, preguntándose a qué vago y olvidado amago de caballerosidad presente en el alma del bandido se debía que se enfrentase a él en terreno descubierto. No descartaba enteramente una traición, pero su aguda mirada no detectó sombra alguna en movimiento en la jungla o en las márgenes del claro.

—¡Monsieur, en guardia! —la voz de Le Loup sonó crispada—. Ya es tiempo de que terminemos esta alocada danza alrededor del mundo. Aquí estamos solos.

* * *

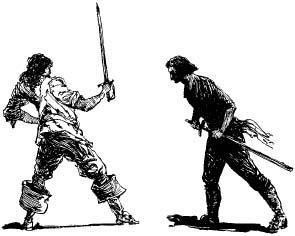

Ciertamente, ambos hombres estaban cada uno al alcance del otro; de improviso, mientras aún no había acabado su frase, Le Loup se echó hacia delante, con la celeridad de la luz, en una estocada peligrosísima. Cualquier hombre con menos reflejos habría resultado muerto, pero no Solomon Kane, que lo paró, moviendo su propia hoja en un relámpago de plata que alcanzó la casaca de Le Loup mientras este retrocedía. El francés reconoció el fracaso de su truco con una carcajada feroz y se adelantó con la velocidad pasmosa y la furia de un tigre, mientras su hoja formaba a su alrededor un blanco abanico de acero.

Los estoques chocaron entre sí cuando ambos espadachines se enfrentaron. Era como si lo hicieran el fuego y el hielo. Le Loup luchaba salvajemente, pero con astucia, sin dejar huecos, aprovechando todas las oportunidades. Era una llama viva, retrocediendo, adelantándose, haciendo fintas, lanzándose a fondo, parando, golpeando… riéndose como un loco, profiriendo insultos y juramentos.

La habilidad de Kane era fría, calculada, brillante. No hacía ningún gesto ni movimiento que no fuese absolutamente necesario. Parecía dedicar a la defensa más tiempo y empeño que Le Loup, aunque no había incertidumbre alguna en sus ataques, y, cuando se empleaba a fondo, su hoja salía disparada con la velocidad de una serpiente dispuesta a matar.

En lo que a estatura, peso y envergadura se refiere había poco que diferenciase a ambos adversarios. Le Loup era el más rápido por un margen pequeñísimo y casi imperceptible, pero la habilidad de Kane alcanzaba un punto de mayor perfección. La esgrima de Le Loup era ardiente, dinámica, como el llamear de un horno. Kane era más regular —cuando menos se deja a los instintos más reflexiona el luchador, pensaba de sí—, aunque también fuese un cazador nato, con la coordinación que posee el luchador acostumbrado a ello.

Tirar a fondo, parar, hacer una finta, un súbito torbellino de hojas…

—¡Ja! —Le Loup dejó oír una risotada feroz mientras la sangre manaba de un corte en la mejilla de Kane. Como si el verlo diese alas a su furia, atacó como la fiera que era su apodo. Kane se vio obligado a retroceder ante aquel empuje sanguinario, pero la expresión del rostro del puritano no se alteró por ello.

Los minutos volaron; el estruendo y el choque del acero no disminuyeron. En aquellos momentos los dos hombres se encontraban en el centro del claro. Le Loup intacto, las ropas de Kane, rojas por la sangre que manaba de sus heridas en mejilla, pecho, brazo y muslo. Pero aunque esbozara una mueca salvaje y burlona a la luz de la luna, Le Loup había comenzado a sentir serias dudas.

Su respiración se iba haciendo cada vez más rápida y ahogada, y el brazo comenzaba a pesarle: ¿quién era aquel hombre de acero y de hielo que jamás daba muestras de cansancio? Le Loup sabía que las heridas que había infligido a Kane no eran profundas, pero incluso así, el constante flujo de sangre ya debía haber minado la fortaleza o la velocidad de aquel hombre. No obstante, si Kane sentía que Saqueaban sus fuerzas no daba muestras de ello. Su reconcentrado semblante no acusaba ningún cambio, mientras seguía batiéndose con la misma furia helada que demostrara desde el principio.

Le Loup sintió que sus fuerzas iban menguando, y, con un último y desesperado esfuerzo, concentró toda su furia y su energía en un único asalto. Un ataque súbito e inesperado, demasiado violento y rápido para poderlo seguir a simple vista, un exabrupto dinámico de velocidad y furia que ningún hombre habría podido resistir, y Solomon Kane vaciló por primera vez, al sentir el frío acero rasgar su cuerpo. Retrocedió, titubeando, y Le Loup, con un grito salvaje, se lanzó tras él, liberando su espada ensangrentada, con una burla a flor de labios.

La espada de Kane, sostenida por la fuerza de la desesperación, se encontró con la de Le Loup a mitad de camino; se enfrentó con ella, la contuvo y la envió por los aires. El alarido de triunfo de Le Loup murió en sus labios mientras la espada volaba de su mano, con una canción.

Durante un instante fugaz se quedó inmóvil, con los brazos abiertos, como los de un crucifijo, y Kane escuchó por última vez su risotada salvaje y burlona, mientras el estoque del inglés trazaba una línea de plata bajo la luz de la luna.

* * *

De bastante lejos le llegó el murmullo de los tambores. Mecánicamente, Kane limpió su espada en sus ropas hechas jirones. Allí acababa el rastro, y el inglés fue consciente de una extraña sensación de futilidad. Siempre la había sentido después de matar a un enemigo. Y siempre le parecía que no cumplía un auténtico acto de justicia, como si, después de todo, su contrincante escapase a su justa venganza.

Encogiéndose de hombros, Kane volcó su atención en sus necesidades corporales. Ahora que ya había muerto el ardor de la batalla, comenzaba a sentirse débil y medio mareado por la pérdida de sangre. Aquella última estocada había estado bien cerca; si no hubiese conseguido evitarla de lleno con una finta de su cuerpo, la hoja le habría atravesado. En su lugar, la espada le había golpeado de refilón, rozando las costillas y clavándose en los músculos que se encuentran debajo de los omóplatos, infligiéndole una herida longitudinal y superficial.

Kane miró a su alrededor y vio una pequeña corriente que corría por una de las márgenes del claro. Allí estaría a punto de cometer el error más grave de todos los de su vida. Quizá se sintiera aturdido por la pérdida de sangre y todavía trastornado por los irreales acontecimientos de la noche; lo cierto es que dejó su estoque en el suelo y se dirigió, desarmado, hacia el arroyuelo. Se lavó las heridas y las vendó como mejor pudo, con tiras que sacó de su ropa.

Después se levantó, y cuando estaba a punto de volver sobre sus pasos, un movimiento entre los árboles, cerca del lugar donde antes se encontrase, llamó su atención. Una figura enorme salió de la jungla y Kane vio, y reconoció, en ella su perdición. Era Gulka, el Matador de Gorilas. Recordó que Gulka no se había encontrado entre aquellos que rindieron homenaje a N’Longa. ¿Cómo podía imaginarse la astucia y el odio que se incubaban en aquel cráneo huidizo, al punto de obligar al guerrero selvático a escapar a la venganza de los hombres de su tribu y a seguir el rastro del único hombre a quien había temido?

El Dios Negro había sido amable con su neófito, pues le había conducido hasta su víctima cuando esta se hallaba indefensa y desarmada. Ahora, Gulka podría matar abiertamente a su hombre… lentamente, como un leopardo, y no cayendo sobre él en una emboscada, silenciosa y súbitamente, como había planeado.

Una profunda mueca pareció dividir en dos el rostro del gigante, al humedecerse los labios. Mientras aguardaba, Kane comenzó a sopesar, fría y deliberadamente, sus posibilidades. Gulka había estado espiando a los espadachines. Y debía haber estado más cerca de ellos de lo que él se imaginaba. El inglés supo que una súbita carrera para ir a coger su espada no le serviría de nada.

Una rabia lenta y mortal comenzó a insinuarse en él… la furia de la impotencia. La sangre se agolpó en sus sienes y sus ojos refulgieron como brasas, con un destello espantoso, mientras miraba al guerrero. Sus dedos se abrieron y cerraron como garras. Aquellas manos eran fuertes; muchos eran los hombres que habían muerto entre ellas. Incluso podrían romper las vértebras cervicales de un cuello tan grande como el de Gulka… Una onda de debilidad puso en evidencia la futilidad de aquel pensamiento, hasta el punto de que el reflejo de la luz de la luna en la punta de la lanza que empuñaba Gulka hizo innecesaria su verificación. Kane no habría podido huir aunque se lo hubiese propuesto… lo que nunca había hecho ante un único contendiente.

El Matador de Gorilas avanzó en el claro. Imponente, terrible, era la personificación de lo primitivo, de la edad de piedra. Al esbozar una mueca, su boca se convirtió en una caverna roja; se movía con la altanera arrogancia de la fuerza bruta.

Kane entró en tensión, preparándose para la confrontación que sólo podría tener un final. Intentó hacer acopio de todas sus fuerzas antes de que le abandonaran. Resultó inútil, pues había perdido demasiada sangre. Al menos se enfrentaría erguido a la muerte, pensó, mientras se afianzaba sobre sus titubeantes rodillas, en un esfuerzo por mantenerse derecho. El claro fluctuaba ante su vista y la luz de la luna parecía haberse transformado en una niebla roja, a través de la cual podía vislumbrar vagamente al hombre que se aproximaba.

Kane cesó en su empeño, pues estuvo a punto de perder el equilibrio. Agachándose, recogió agua en sus manos, que había unido formando un cuenco, y salpicó con ella su rostro. Aquello le reanimó y le dio fuerzas. Ya sólo esperó que Gulka se decidiese a atacarle de una vez, para que todo hubiese acabado antes de que su debilidad le hiciese caer al suelo.

En aquellos momentos, Gulka casi había llegado al centro del calvero y se movía con el paso lento y cómodo del gran felino que se acerca a su presa. No parecía, en absoluto, tener prisa en consumar su propósito. Intentaba jugar con su víctima, ver cómo el miedo se apoderaba de aquellos ojos siniestros que le habían obligado a huir al fijarse en él, a pesar de que aquel a quien pertenecieran se encontrase atado al poste de la muerte. Finalmente, quería matarle, pero lentamente, para saciar lo más posible sus ansias felinas de sangre y de tortura.

Se detuvo de improviso y se volvió rápidamente, mirando hacia la otra parte del claro. Kane, extrañado, siguió la dirección de su mirada.

* * *

Al principio pensó que se trataba de una sombra más negra que las demás que le rodeaban. No había movimiento ni sonido, pero Kane supo, instintivamente, que alguna amenaza terrible se agazapaba en la tiniebla que enmascaraba y confundía los árboles silenciosos. Allí se escondía un horror espantoso, y Kane sintió como si dentro de aquella sombra monstruosa unos ojos inhumanos abrasasen su mismísima alma. Entonces, al mismo tiempo, tuvo la fantástica sensación de que aquellos ojos no le buscaban a él. Y miró al Matador de Gorilas.

Al parecer, el gigante se había olvidado de él; permanecía inmóvil, casi en cuclillas, con la lanza en alto, mirando fijamente el cúmulo de negrura. Kane volvió a mirar. En aquel momento las sombras se movían; se fundieron de una manera irreal y avanzaron en el claro, llegando más cerca de él de lo que estaba Gulka. Kane parpadeó. ¿Estaría viendo las ilusiones que preceden a la muerte? La forma que contemplaba era parecida a las que había visto en sus pesadillas más atroces, cuando los vientos del sueño le llevaban hacia atrás en el tiempo, a través de eras perdidas.

Lo primero que pensó fue que se trataba de una blasfema imitación de hombre, pues caminaba erecta y era tan alta como un varón de estatura elevada, aunque fuera inhumanamente ancha y gruesa, y sus brazos gigantescos y colgantes casi llegasen a tocar sus pies deformes.

Pero cuando la luz de la luna dio de lleno en su rostro bestial, la aturdida mente de Kane pensó que aquella cosa no era sino el Dios Negro, que salía de las sombras, lleno de vida y sediento de sangre. Entonces vio que estaba cubierta de pelo y recordó el ser medio humano que había visto colgado de un poste en el poblado indígena. Miró a Gulka.

El guerrero estaba observando de frente al gorila, dispuesto a atacarle con la lanza. No estaba asustado, pero su mente perezosa se preguntaba a qué podría deberse el milagro de que aquella fiera se encontrase tan lejos de sus junglas nativas.

El poderoso mono penetró en la zona bañada por el claro de luna, de suerte que pudo apreciarse la terrible majestad de sus movimientos. Estaba más cerca de Kane que de Gulka, pero no parecía reparar en la presencia del puritano. Sus ojos, pequeños y relucientes, miraban fijamente al indígena, con una intensidad terrible. Avanzó con un paso curiosamente elástico.

A lo lejos, los tambores susurraron a la noche, como un acompañamiento a aquel siniestro drama de la edad de piedra. El salvaje estaba en mitad del claro, mientras el ser primitivo salía de la jungla con los ojos inyectados en sangre, sedientos de sangre. El guerrero se enfrentaba cara a cara con algo que era más primitivo que él. De nuevo, los recuerdos espectrales hablaron a Kane entre susurros.

«Ya has visto antes estas cosas —murmuraron— en los días inciertos, en los días del amanecer de los tiempos, cuando bestias y hombres-bestias luchaban entre sí por la supremacía».

Gulka escapó del mono moviéndose agachado alrededor de él, con la lanza a punto. Poniendo en práctica toda su astucia, intentaba engañar al gorila para poder matarlo rápidamente, pues jamás se había enfrentado anteriormente con un monstruo como aquel. Aunque no tuviese miedo, había comenzado a sentir dudas. El mono no hizo ademán alguno de moverse en círculo, sino que avanzó derecho hacia Gulka.

El poderoso guerrero que se enfrentaba a él y el inglés que contemplaba la escena nada podían saber del amor o del odio animal que habían impelido al monstruo a abandonar las colinas bajas y cubiertas de bosques del Norte, para seguir durante leguas el rastro de quien era el azote de su especie… el asesino de su compañera, cuyo cadáver colgaba del poste de una de las cabañas del poblado indígena.

El final llegó rápidamente, como con un gesto improvisado. En aquellos momentos, bestia y hombre-bestia estaban muy cerca la una del otro; de repente, con un rugido capaz de estremecer la tierra, el gorila cargó. Un enorme brazo peludo desvió hacia un lado la lanza que le atacaba, y el mono se lanzó hacia el guerrero. Hubo un sonido de algo rompiéndose, como el de muchas ramas desgajándose simultáneamente, y Gulka cayó pesadamente al suelo con piernas, brazos y tronco en posiciones forzadas, en absoluto naturales. El mono lo miró durante unos instantes, como si fuera una estatua triunfal del mundo primitivo.

Kane oyó que los tambores retumbaban a lo lejos.

«El alma de la jungla, el alma de la jungla», fue la frase que apareció en su mente con obsesiva reiteración.

¿En qué habían acabado aquella noche las tres personas que se habían levantado, poderosas, ante el Dios Negro? Atrás, en el poblado, donde sonaban los tambores, yacía Songa… el rey Songa, antaño señor de la vida y de la muerte, y, en aquellos momentos, cadáver marchito, con el rostro convertido en una máscara de horror. Boca arriba en medio del claro yacía aquel a quien Kane había seguido a lo largo de muchas leguas por tierra y por mar. Y Gulka, el Matador de Gorilas, yacía a los pies de su verdugo, descoyuntado, finalmente, por la misma fuerza bruta que había hecho de él un auténtico hijo de su siniestra tierra y que, finalmente, había acabado por desbordarle.

Pero el Dios Negro seguía reinando, se dijo Kane aún aturdido, agazapado entre la oscuridad de aquella tierra sombría, bestial, sedienta de sangre, que no se preocupaba de si quienes la ocupaban vivían o morían, sino sólo de beber de ellos.

Kane vigiló al poderoso mono, preguntándose cuánto tendría que esperar antes de que el colosal simio fuese consciente de su presencia y cargase contra él. Pero el gorila siguió sin dar muestras de haberlo visto. Todavía debía sentir algún impulso de venganza, porque se inclinó y levantó al guerrero. Entonces se dirigió con su andar zambo hacia la jungla, mientras los miembros de Gulka se agitaban inertes y grotescos. Al llegar a los árboles, el mono se detuvo y, aparentemente sin esfuerzo, lanzó en el aire la gigantesca forma, que subió dando vueltas y cayó encima de unas ramas. Se escuchó un sonido espantoso cuando una rama partida y muy afilada atravesó brutalmente el cadáver, y los despojos del Matador de Gorilas quedaron colgados de ella, bamboleándose de manera atroz.

Durante un momento, la claridad de la luna iluminó en su esplendor al gran mono, que se había quedado absorto contemplando a su víctima; después, como una oscura sombra, se confundió sin hacer ruido con la jungla.

Kane caminó lentamente hasta el centro del claro y recogió su estoque. La sangre había cesado de manar de sus heridas, y parte de sus energías estaban volviendo, o, al menos, las suficientes para permitirle alcanzar la costa donde le aguardaba el barco. Se detuvo en la linde del claro para echar una última ojeada a la forma inmóvil de Le Loup, cuyo rostro, blanco bajo la luz de la luna, parecía mirar el cielo, y a la oscura sombra entre los árboles que fuera Gulka, quien, por un capricho bestial, había quedado colgado igual que la hembra de gorila en el poblado.

A lo lejos, los tambores murmuraron.

«La sabiduría de nuestra tierra es antigua; destruimos a quien servimos. Huye si quieres vivir, aunque jamás olvidarás nuestro canto. Jamás, jamás», dijeron los tambores.

Kane se volvió hacia el rastro que conducía hacia la playa y al barco que esperaba en ellas.

Título original:

«Red Shadows»

(Weird Tales, agosto 19289)