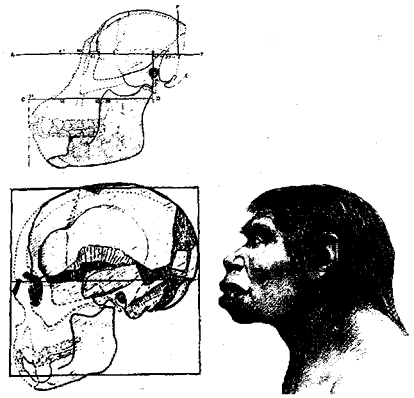

Arriba: cráneo de orangután. Abajo: cráneo falsificado de Píltdown (según la Eyewitness Encycfopedia).

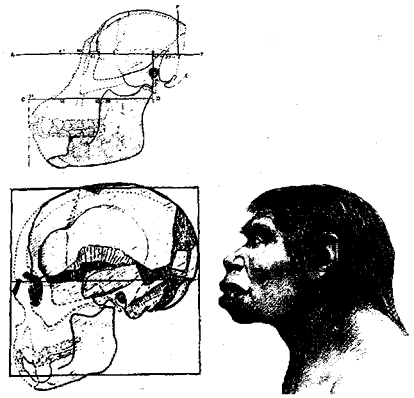

Aspecto del hombre de Piltdown, según reconstrucción de la época (Eyewitness Encycfopedia).

LOS FRAUDES ARQUEOLÓGICOS

Si usted acude a uno de los múltiples rastros o mercadillos dominicales que últimamente afloran por las plazas y ramblas de cualquier ciudad española, por sólo unas pocas pesetas, podrá volver a su casa convertido en satisfecho propietario de un flamante denario de plata. La moneda fue acuñada en los tiempos de Cristo, incluso puede soñar que se trata de una de las treinta con que pagaron la traición de Judas, y ha dormido el tranquilo sueño de los justos durante dos mil años en espera de que una anónima mano la rescatase de la tierra y la hiciese llegar a su bolsillo. Eso es lo que usted cree. En realidad esa moneda que aún conserva las sucias adherencias que delatan su origen sepulcral fue acuñada anteayer a pocos metros de donde usted la compró. Es concienzudamente falsa. El vendedor lo ha timado aprovechándose de su buena fe y de su desconocimiento de la numismática. Pero, por si le sirve de consuelo, en grandes colecciones avaladas por prestigiosos peritos numismáticos también se deslizan a veces monedas falsas.

Si usted ha comprado a precio de oro un mueble antiguo y un buen día descubre la cabeza de un clavo en una desconchadura del barniz, no se apure: es que compró una imitación moderna de las muchas que circulan por el mundo, pero el mueble es bello en sí y continuará suscitando la envidia de sus amigos y conocidos.

Lo que ocurre es, sencillamente, que desde el siglo pasado los grandes descubrimientos arqueológicos y la valoración culturalista de lo antiguo ha creado un ávido mercado en el que la demanda sobrepasa con mucho a la oferta. Si existen cincuenta mil compradores potenciales de denarios romanos pero las existencias de estas monedas sólo alcanzan a diez mil, es claro que pronto surgirán avispados comerciantes que fabricarán los cuarenta mil restantes para que nadie se quede sin su denario.

Claro, usted puede ser un nuevo rico que no se conforma con una monedita sino que aspira a colgar en el salón de su casa, o en el santuario que dedica a su colección privada, una joya exclusiva, un cuadro de firma famosa. Entonces le puede ocurrir lo que sucedió a aquellos seis millonarios norteamericanos que en 1911 pagaron una fortuna por sendas Gioconda. Cada cual estaba convencido de que la suya era la buena, la que había sido robada meses antes del Museo del Louvre pero los cuadros eran, en realidad, excelentes copias del famoso retrato ejecutadas por un hábil falsificador llamado Yves Chaudron. Cuando, tiempo después, apareció el original y fue devuelto al museo, los seis millonarios supieron por los periódicos que habían hecho el peor negocio de su vida. Algo parecido acaeció al flamante mariscal del Aire alemán Hermann Goering, aunque su temprana muerte le evitó el disgusto de saberse estafado. Cuando estaba en la cumbre de su poder y se dedicaba a formar una espléndida pinacoteca privada con cuadros confiscados en la Europa ocupada, adquirió honradamente, por la fabulosa suma de 365000 dólares, un lienzo de Vermeer titulado La adúltera. Después de la guerra se supo que era una obra moderna falsificada por un tal Hans Van Meegeren que se dedicaba a producir falsos Vermeer para que los críticos de arte que habían despreciado su obra original los tomaran por auténticos.

Intentar un catálogo de falsificaciones en arte y restos arqueológicos sería labor de nunca acabar. Así es que nos limitaremos a comentar las más famosas falsificaciones arqueológicas de nuestro tiempo.

EL CASO DE LA VASIJA ROTA

Durante mucho tiempo valiosos objetos arqueológicos han estado saliendo subrepticiamente de los países mediterráneos rumbo a colecciones particulares o incluso a museos del extranjero. Hace unos cuantos años circuló en medios arqueológicos españoles la historia de un rico coleccionista del Norte de Europa que estaba adquiriendo cerámica procedente de una excavación clandestina localizada, vagamente, en la provincia de Almería. El coleccionista, persona de pocos escrúpulos, aceptaba las piezas aun conociendo la ilegalidad de su origen. Pero un buen día, al colocar una de ellas en la vitrina correspondiente, la dejó caer por descuido y la pieza se rompió. En el borde de uno de los pedazos apareció un minúsculo pedacito de plástico que puso al descubierto el fraude: a sus proveedores se les había agotado el yacimiento hacía ya mucho tiempo pero eran gente industriosa, a pesar de ser analfabetos, y se las habían ingeniado para seguir suministrándole piezas cada vez más perfectas.

EL HOMBRE DE PILTDOWN

Desde que en 1859 Charles Darwin anunció que el hombre es el último resultado de una evolución, la palestra científica internacional se animó con una controversia de tal magnitud que el asunto acabó interesando al gran público y siendo debatido en la prensa sensación alista de muchos países. Rápidamente se formaron dos bandos: los que, fieles a la tradición fundada en la Biblia, defendían que Dios creó al hombre totalmente evolucionado y los que, aceptando las teorías de Darwin, apoyaban la idea de la evolución, es decir, que el hombre desciende del mono según se enuncia en términos simplistas. Hoy tal polémica es una anécdota del pasado puesto que toda la comunidad científica acepta que Darwin tenía razón, pero a principios de siglo las cosas no estaban tan claras.

Fue entonces cuando un abogado y agente de la propiedad aficionado a la antropología y a la arqueología, el británico Charles Dawson (1864-1916), de Lewes, en East Sussex, hizo un descubrimiento sensacional. Dawson había estado excavando en unas terrazas fluviales cercanas a su casa. Allí, en 1908, encontró un fragmento de parietal humano y dos años después un hueso frontal. Estos hallazgos suscitaron el interés de Arthur Smith Woodward, geólogo y conservador del Museo Británico. Dawson continuó buscando con la esperanza de hallar restos más concluyentes. En 1912 sus desvelos se vieron por fin recompensados cuando en presencia de Woodward, Dawson desenterró una mandíbula enorme y simiesca que encajó perfectamente en el cráneo de un hombre descubierto poco después.

El descubrimiento fue presentado al mundo científico a principios de diciembre de 1912. La prensa echó las campanas al vuelo: se había descubierto, precisamente en Inglaterra, el eslabón perdido, el estadio intermedio entre el hombre y el simio que demostraba el acierto de las teorías evolucionistas. Para terminar de convencer a los posibles escépticos, a poco se descubrieron en el mismo yacimiento las toscas herramientas de piedra que usaron aquellos seres. Se calculaba que el cráneo del Eoanthropus Dawsoni (así llamado en honor a su descubridor) tenía una antigüedad de al menos 900 000 años. Nadie prestó atención a la débil voz de algunos escépticos, como un catedrático de anatomía de Oxford, al que aquella mandíbula le parecía totalmente de chimpancé aunque el resto del cráneo fuera, evidentemente, humano. Los escépticos argumentaban que a la mandíbula le faltaban los colmillos y en esas circunstancias no se podía asegurar que fuese humana dado que la diferencia esencial entre la mandíbula humana y la simiesca radica precisamente en la manera de morder de uno y otro reflejada en los colmillos. En tales circunstancias fue providencial que al año siguiente Theilhard de Chardin encontrase en Piltdown un flamante colmillo de Eoanthropus que «tanto práctica como teóricamente se adaptaba exactamente a la mandíbula y venía a representar una fase de transición en el paso del modo de morder del mono al modo de morder del hombre». El Eoanthropus Dawsoni conquistó su puesto en la galería de grandes hallazgos científicos de la época y toda la gloria fue para Dawson. Una gloria breve, cierto es, puesto que falleció a los cuatro años. Y, cosa extraña, después de su fallecimiento cesaron los hallazgos en Piltdown. Sus colaboradores siguieron excavando durante un tiempo pero sin resultado, así que, decepcionados, abandonaron la empresa. Pero ya Piltdown había conquistado un lugar en los textos científicos y en los manuales de las escuelas.

Pasó el tiempo y la tecnología avanzó lo suficiente como para confirmar plenamente las sospechas de fraude que algunos científicos albergaban. El dentista y antropólogo A. T. Marston, al que el famoso colmillo nunca había convencido, consiguió en 1949 que el cráneo de Piltdown fuese sometido a examen por radiocarbono. La superchería puso de manifiesto: el famoso cráneo resultó ser una falsificación deliberada, una «tergiversación irresponsable e inexplicable que no tiene parangón en la historia de la paleontología». El cráneo no tenía novecientos mil años, ni siquiera quinientos mil como creían otros, sino, como mucho, cincuenta mil, que es la edad del Homo Sapiens, Además, la mandíbula resultó ser, en efecto, de orangután o chimpancé, aunque había sido hábilmente limada para que encajase en el conjunto y luego envejecida con bicromato potásico. Y lo que es más, un examen exhaustivo de las pruebas involucraba en la falsificación al mismísimo Teilhard de Chardin. Resulta que en el nivel del hombre de Piltdown se habían encontrado huesos de hipopótamo y elefante que sirvieron para fechar el conjunto. Estos huesos los trajo Teilhard de Chardin de Malta y Túnez, donde había estado excavando con anterioridad. El epistolario del sabio jesuita no dejaba lugar a dudas. Entre 1914 y 1918 combatió en la primera guerra mundial. Pero una carta suya anterior a 1914 relata el hallazgo del segundo hombre de Piltdown que sólo fue descubierto oficialmente en 1915. Por lo tanto se deduce que pudo ser cierto el rumor, nunca aclarado, de que un científico había sorprendido a Dawson cuando estaba envejeciendo los huesos en una pileta de su laboratorio. Así fue como aquel dolo premeditado salió a la luz medio siglo después de haber sido perpetrado con aparente éxito.

Arriba: cráneo de orangután. Abajo: cráneo falsificado de Píltdown (según la Eyewitness Encycfopedia).

Aspecto del hombre de Piltdown, según reconstrucción de la época (Eyewitness Encycfopedia).

El broche de Preneste (dibujo de A. Ferrer Morales).

EL MAPA DE VINLANDIA

Hace ya mucho tiempo que se tiene por cierto y comprobado que América fue descubierta por Cristóbal Colón. No obstante, se ha especulado con la posibilidad de que otros navegantes llegaran a las costas americanas antes que el genovés. Se ha hablado de fenicios, de monjes irlandeses, de vikingos e incluso de templarios. Pero eran meras hipótesis. No había pruebas de que ningún europeo anterior a Colón hubiese llegado al continente americano.

Así estaban las cosas cuando en 1957 un librero de viejo ofreció al bibliotecario de la Universidad de Yale un pequeño tomo en pergamino que contenía una versión de la Historia Mongolarum de Benito de Polonia. El manuscrito fue adquirido por un millón de dólares por un mecenas que lo regaló a la universidad en 1965. Al final del tomito había un mapamundi desplegable de veinticinco por cuarenta centímetros que parecía formar parte de la misma obra puesto que estaba cosido a ella. En aquel mapa aparecían claramente dibujadas Europa, Asia y América, esta última denominada ínsula Vinlandia. Además, entre las leyendas del margen había una, escrita en latín, que decía: Por voluntad de Dios, después de un largo viaje hasta los confines del océano occidental entre hielos, Bjarni y Leif Ericson descubrieron una nueva tierra sumamente fértil donde encontraron vides por lo que la llamaron «Vinlandia». La aparición de América en un mapa anterior a Colón llamó poderosamente la atención de los estudiosos y la universidad nombró una comisión de expertos de la Universidad de Yale y del Museo Británico para que examinase el asunto y dictaminase sobre la autenticidad del documento. Había ciertos elementos que movían a sospechar que podía tratarse de una falsificación. Por una parte las tintas en el tiempo en que se suponía se hizo el mapa se hacían con agallas y por lo tanto contenían tanino y sales de hierro. Estos productos aparecían en las tintas del manuscrito pero no en las del mapa. Por otra parte, el mapa dibujaba claramente el contorno de Groenlandia, cuya insularidad no se había demostrado hasta 1901. Absurdamente los científicos encontraron modos de justificar estas rarezas y acabaron certificando la autenticidad del documento.

Este mapa causó conmoción. Por fin se confirmaba que los primeros descubridores de América habían sido los vikingos.

El mapa parecía haber sido dibujado en 1440, aunque las exploraciones a que hacía referencia habían ocurrido siglos antes.

A pesar de ello la comunidad científica lo acogió con reservas e incluso algunos lo tomaron por un fraude. No obstante, quedó expuesto entre las joyas cartográficas de la Biblioteca de la Universidad de Yale hasta que en 1974 su tinta fue objeto de un nuevo análisis en un moderno laboratorio de Chicago. El microscopio de polarización y la microdifracción de rayos X revelaron trazas de óxido de titanio, lo que demostraba sin lugar a dudas que aquella tinta se había fabricado después de 1920. Por consiguiente el mapa de Vinlandia era falso. Los huesos de Colón se removerían en su tumba, o en sus tumbas, con íntimo regocijo.

La última cuestión que se planteó fue ¿Quién falsificó el mapa? Era evidente que tuvo que ser una persona muy cualificada pues su trabajo es tan fino que llegó a engañar a los expertos. Se han manejado varios posibles candidatos, pero el más probable parece ser un profesor yugoslavo experto en derecho canónico, el doctor Luka Zelic, que había fallecido en 1922. ¿Qué motivos pudo tener para falsificar el mapa? Posiblemente probar una peregrina teoría suya que se obstinaba en exponer en congresos internacionales católicos sin que nadie le hiciera demasiado caso: América había sido evangelizada por vikingos católicos antes de la llegada de Colón. Este caso, unido al del cráneo de Piltdown, demuestra que algunos científicos son capaces de cualquier cosa con tal de tener razón.

LAS PLANCHAS DE ORO QUE DESCUBRIÓ JOSÉ SMITH

Un caso curioso de posible falsificación es el de las planchas de oro del llamado Libro del Mormón. Y decimos posible porque estas planchas no pueden ser hoy analizadas. Ni siquiera sabemos si realmente existieron. Para los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los llamados mormones, las planchas existieron y su profeta José Smith las examinó y tradujo por especial concesión divina. Para otros, todo el asunto no pasó de ser una falsificación decimonónica que hoy sigue embaucando a algunos miles de ilusos.

La historia es compleja: José Smith, un norteamericano nacido en 1805, vivió en sus años de juventud las polémicas religiosas suscitadas entre las distintas sectas cristianas implantadas en los Estados Unidos, principalmente metodistas, presbiterianos y bautistas. Aunque el muchacho tenía grandes preocupaciones religiosas no sabía por cuál de estas sectas inclinarse. En 1823 se le apareció un enviado del Señor llamado Moroni que le reveló el escondite de un libro sagrado escrito por el profeta Mormón. Este libro recogía «la historia sagrada de las antiguas Américas» y en él se contenían «varios miles de años de historia religiosa acerca de los primeros colonizadores de las Américas y cómo Dios los guió desde Tierra Santa». Para traducir el libro, José Smith encontraría, en el mismo escondrijo, «dos piedras, engastadas en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim; la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes de los días antiguos y que Dios las había preparado para la traducción del libro».

En efecto, José Smith encontró el libro donde el ángel le indicara, es decir, en una colina cercana a Manchester, Ontario, estado de Nueva York. El libro y el utilísimo artilugio traductor estaban ocultos dentro de una soterrada cista de piedra.

Más adelante otros ocho testigos pudieron contemplar las planchas doradas y firmaron un documento testificándolo, en el que podemos leer: «Hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas el referido José Smith ha traducido; y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita».

Según la historia oficial de los mormones, un colaborador de José Smith sometió al examen de un entendido una copia de los textos de las planchas así como su traducción: «El profesor Anthon manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquier otra que hasta entonces hubiera visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirlos y árabes, y que eran caracteres auténticos».

Desafortunadamente para la ciencia el divino mensajero que había facilitado las planchas a José Smith volvió a recogerlas en cuanto las hubo traducido. Así es que la cuestión de si eran falsas o no queda al arbitrio del lector.

LA TIARA DE SAITAFERNES

El primero de abril de 1896, el Museo del Louvre expuso a la admiración de sus visitantes su adquisición más notable de los últimos tiempos. Se trataba de una tiara de oro que el pueblo ruso de Olbia había ofrecido al «gran e invencible Saitafernes» tres siglos antes de Cristo. O al menos esto era lo que declaraba la inscripción de su orla. La tiara era, en verdad, el exquisito trabajo de un hábil orfebre y, fuera de unas cuantas abolladuras que apenas le restaban belleza, su conservación era notablemente buena si se tiene en cuenta que ya habían pasado por ella más de dos mil años, largas colas de personas se agolparon frente a la vitrina donde se exhibía el tesoro. El Louvre había añadido una joya única a la diadema de su colección de antigüedades, por decirlo como lo dijo un periódico de la época.

Pero a los pocos días estalló el escándalo. Un pintor de poca monta denunció que aquella tiara era obra de un conocido suyo, el orfebre ruso Ruchomovsky. Él mismo la había visto cuando todavía no estaba acabada. Las investigaciones le díeron la razón. El tal Ruchomovsky la había vendido por dos mil rublos a un tal Schapschelle Hochmann, un rumano tratante en granos, y éste la había vendido al Louvre como pieza legítima.

EL BROCHE DE PRENESTE

A las falsificaciones de obras etruscas habría que dedicarles un capítulo aparte porque seguramente ninguna otra cultura de la Antigüedad se ha visto tan frecuentada por excavadores clandestinos y falsificadores. Este fenómeno se podría achacar a causas muy diversas: la temprana irrupción de lo etrusco en el panorama de la arqueología occidental, la fácil detección de las tumbas etruscas, que constituyen la gran reserva de objetos arqueológicos de esta cultura, e incluso la belleza y el amor a la vida que los artistas etruscos plasmaron en los objetos que producían. La misma relativa libertad con que estos artistas creaban y la casi interminable diversidad de sus modelos, favorece, por otra parte, la labor de los falsificadores.

El famoso broche de Preneste no era etrusco sino latino. Se descubrió en 1887. A primera vista no es más que un broche antiguo de los que tanto abundan en cualquier museo de provincias, pero inspeccionado más cuidadosamente revelaba algo singular que lo hacía obra única y le otorgaba una inmensa importancia: a lo largo de su aguja presentaba una curiosa inscripción en la que la propia joya declaraba que: Manios mea fhefhaked Numasioi (Manió me hizo para Numerio). El afortunado descubridor de la fíbula la había hallado en una tumba del siglo VI a. de C. Por lo tanto venía a demostrar palpablemente que el latín escrito era ya cosa común en tan temprana época.

El descubridor de la fíbula no era otro que Helbig, un conocido científico alemán, reputado especialista en arqueología romana. Procediendo de él la noticia, pocos se atrevieron a formular objeciones. Por cierto que el sensacional hallazgo venía muy a propósito para promocionar a Helbig a la dirección del Instituto Alemán en Roma, del que había sido vicedirector hasta entonces, y para disipar las dudas del maestro Momsen sobre la antigüedad del latín escrito.

Helbig es un curioso personaje. Era ya uno de los más prestigiosos arqueólogos de Europa cuando sucumbió a la tentación de enriquecerse traficando con los venerables objetos de los museos, a pesar de lo cual los honores llovían sobre él. Incluso se le permitió permanecer en Roma, por deseo expreso de la familia real, cuando el gobierno italiano expulsó de Italia a los súbditos alemanes al inicio de la primera guerra mundial.

En el caso de la falsificación del broche de Preneste, Helbig tuvo un cómplice igualmente cualificado: el comerciante Martinetti, un antiguo restaurador enriquecido con el tráfico de obras de arte clásicas. Se cree que fue Martinetti el que facilitó el broche y Helbig el que añadió la arcaica inscripción que lo haría famoso. Martinetti moriría a los ocho años del «descubrimiento» dejando a sus herederos un extraño legado: la casa luego llamada «de los Milagros» donde, ocultos en muros, suelos y muebles, fueron apareciendo pequeños tesoros de monedas de oro y joyas, el último y más valioso de ellos en 1933, cuando se demolió el edificio.

Helbig murió en 1915. Ha tenido que pasar más de medio siglo para que su falsificación fuese desenmascarada definitivamente gracias al exhaustivo estudio que la profesora Margarita Guardicci hizo de la famosa fíbula.

LOS TRES GUERREROS ETRUSCOS

En 1915 el director del Museo Metropolitano de Nueva York recibió una carta urgente que le enviaba desde Roma John Marshall, su comisionado en Italia para la adquisición de objetos con destino al Museo. «He encontrado algo —informaba Marshall— que le hará estremecerse: la mayor terracota jamás vista». Se trataba de la estatua que luego sería conocida como El guerrero viejo: la estilizada figura de un hombre de edad ya avanzada cuyo torso estaba protegido por una coraza en tanto que un casco de esbelto penacho le cubría la cabeza. Aunque algo deteriorada y hecha pedazos, la estatua estaba entera a falta del brazo derecho que no se pudo encontrar.

Marshall estaba de enhorabuena. A los dos años del hallazgo consiguió hacerse con otra pieza excepcional, la llamada Cabeza con Casco, otra obra de terracota que alcanzaba 1,40 metros de altura. Debía haber pertenecido a una estatua gigantesca de la que, desgraciadamente, no quedaron otros vestigios. Pero la obra cumbre del arte etrusco estaba por aparecer todavía. En 1912 el Metropolitano pudo completar su colección con el Gran guerrero, una monumental estatua de 2,45 metros de altura que muestra a un guerrero armado de modo parecido a El guerrero viejo pero en la plenitud de su forma física. El Gran guerrero adelanta resueltamente una pierna y se nos muestra en ademán de lanzar una jabalina o tirar un tajo con el arma invisible, por desaparecida, que su alzada mano diestra sostiene. Una espléndida obra a la que el tiempo había maltratado como a las anteriores pero que, afortunadamente, pudo recomponerse del todo puesto que se encontraron todos los pedazos. O quizá no todos, ya que le faltaba el dedo pulgar de la mano izquierda. El Museo Metropolitano de Nueva York había pagado una suma fabulosa, quizá cuarenta mil dólares de entonces, pero ahora podía enorgullecerse de poseer una colección etrusca superior a la de los mejores museos de Europa.

Los restauradores del Metropolitano aderezaron primorosamente aquellas joyas excepcionales y en 1933 se expusieron al público en un lugar de honor de la sala etrusca. Fue todo un acontecimiento del que la prensa se hizo amplio eco. Miles de personas desfilaron para contemplarlas. La noticia llegó a Europa y con ella fotografías de las estatuas. En seguida se extendió el rumor de que se trataba de una falsificación. ¿Sería la reacción envidiosa de ciertos museos europeos que habían dejado escapar la oportunidad de adquirir aquellas obras maestras? Posiblemente. No obstante, los rumores arreciaron con el tiempo y en 1937 el etruscólogo Mássimo Pallottino declaró abiertamente en un artículo que, a su juicio, aquellas terracotas eran falsas. Pero todavía no era Pallottino la reputada autoridad que después sería, así que su observación no fue tenida en cuenta. En 1940 otra autoridad en la materia, Harold W. Parsons, apoyaba la tesis de la falsificación. Ya no eran sólo rumores. Había nombres y apellidos. Un tal Fioravanti se vanagloriaba de haber colocado una terracota etrusca, salida de su taller, en el museo de cierta capital europea. Había además un dato difícilmente discutible: los etruscos, maestros en el arte de cocer barro, practicaban grandes agujeros en las partes menos visibles de sus estatuas de terracota para permitir la circulación del calor por el interior, de modo que el barro se cociese uniformemente por dentro y por fuera y no se resquebrajara. Pero las estatuas del Metropolitano no presentaban huella de tales orificios. ¿Cómo se explicaba esto?

El director del Museo Metropolitano empezó a preocuparse. Se hicieron investigaciones y finalmente todo quedó satisfactoriamente aclarado, Las famosas estatuas eran obra de una banda de falsificadores profesionales integrada por los ceramistas Teodoro y Virgilio Angelino, Ricardo Ricciardi y el ya mencionado Alfredo Fioravanti, un antiguo aprendiz de sastre que se metió en el negocio de la restauración y la falsificación. En 1961 Fioravanti, ya anciano y único superviviente de la antigua banda, recibió al director del Metropolitano y, después de dar fe de la falsificación, le explicó una serie de detalles que durante muchos años habían intrigado a los eruditos. ¿Qué postura tenía el brazo desaparecido de El guerrero viejo? Ninguna, porque los falsificadores no se pusieron de acuerdo sobre cómo colocárselo y al final decidieron que no tuviera brazo. ¿Cómo se explicaba que las estatuas no tuvieran agujeros de ventilación? Porque no los necesitaban, ya que los falsificadores tuvieron que romperlas para cocer los pedazos por separado. Ellos sólo disponían de un horno de modestas proporciones, no de aquellos grandes hornos en los que los etruscos cocían sus terracotas. ¿A qué se debía la desproporción observable en el cuerpo del Gran guerrero? A la falta de perspectiva, puesto que lo hicieron en una habitación muy pequeña y cuando lo tenían hecho a la altura del pecho vieron que la cabeza no les iba a caber. Había además una prueba definitiva. El viejo Fioravanti, encariñado con aquella obra de juventud, había conservado, durante toda su vida, el dedo pulgar que faltaba a la estatua. El director del museo, advertido de este hecho, llevaba consigo un molde de escayola de la mano mutilada del Gran guerrero. Tomó el dedo que le mostraba Fioravanti y lo acopló a la mano. Encajaba perfectamente: era el suyo.

Así fue como quedó definitivamente aclarado el asunto de la falsificación de las terracotas etruscas del Metropolitano. En cualquier caso, y aunque no hubiese mediado la confesión de Fioravanti, las estatuas hubiesen sido dadas de todos modos por falsas puesto que los análisis químicos de su esmalte habían revelado que el color negro contenía manganeso, lo que delataba que se trataba de falsificaciones modernas.

Pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Por la misma época en que se revelaba el asunto de la falsificación de Fioravanti, se pusieron en circulación, vía Suiza, treinta y cuatro pinakes o placas de cerámica pretendidamente etruscas, decoradas con pinturas diversas. Rápidamente fueron adquiridas por coleccionistas y museos poco escrupulosos. En 1963, empezaron a circular estudios y fotografías de las piezas y algunos etruscólogos, ya muy escaldados por anteriores experiencias, empezaron a sugerir que las pinakes podían ser falsas. La ausencia de restos de un trazado previo, que es una de las características de las obras auténticas, era reveladora. En efecto, sometidas a pruebas de laboratorio, se reveló que eran completamente falsas.

LAS PINTURAS RUPESTRES DE ZUBIALDE

En diciembre de 1990 un excursionista llamado Serafín Ruiz Selfa descubrió pinturas rupestres prehistóricas en una cueva de Zigoitia, en Álava. Eran veinte figuras de animales, medio centenar de signos y algunas manchas de difícil interpretación. Por las trazas, las pinturas podían fecharse hacia el año 10000 a. de C. La prensa echó las campanas al vuelo y se comenzó a hablar de la capilla sixtina del arte rupestre, un título que antes se reservaba a las maltratadas cuevas de Altamira. Lógicamente la comunidad científica internacional se interesó por la cueva y dos expertos del Museo Británico, Jill Cook y Peter Ucko, pusieron en duda su autenticidad, como en su tiempo otros especialistas franceses habían dudado de la de las pinturas de Altamira. Se decidió someter el hallazgo a exhaustivos análisis tipológicos, artísticos, físicos, químicos, geológicos, sedimentológicos y de pigmentos con la colaboración de distintos equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del laboratorio del Louvre, de la Universidad de Zaragoza y del laboratorio de la Policía Vasca. Puede decirse que los mejores especialistas de Europa pertrechados con los medios más modernos, microfotografía computerizada incluida, se pusieron al servicio de la verdad.

Las pinturas de Zubialde resultaron ser tan falsas como una moneda de corcho. La falsificación se delataba por ciertos errores y arrepentimientos de las pinturas, por vestigios de esponjas sintéticas encontrados en ellas y por el uso de nueve clases de pigmentos rojos y negros. Además Serafín Ruiz, el presunto descubridor, había realizado dos series de diapositivas de las pinturas con siete meses de diferencia y en la segunda serie aparecían retoques y signos que no figuraban en la primera.

En total se habían invertido veintiún millones de pesetas en descubrir la falsificación. Con todo, el diputado de cultura responsable de la operación se mostraba satisfecho puesto que «no nos han engañado gracias a un estudio que marca un antes y un después en las investigaciones de arte rupestre». El que no se conforma es porque no quiere.

DETECTIVES ARQUEOLÓGICOS.

Los casos de falsificaciones famosas que hemos expuesto hasta ahora tienen algo en común: que a pesar de la pericia de los falsificadores acabaron siendo descubiertos. Pero el tema nos plantea un interrogante de difícil respuesta: ¿cuántas falsificaciones no descubiertas habrán sentado plaza de obras originales en nuestros museos y colecciones?

En cualquier caso la era dorada del falsificador ha pasado ya. Hoy día es punto menos que imposible estafar a un museo con una pieza de origen sospechoso. Si el Metropolitano de Nueva Cork hubiese dispuesto a principios de siglo de un laboratorio equipado para pruebas de termoluminiscencia, nunca le habrían dado gato por liebre con las terracotas etruscas. El proceso para la detección de fraudes es sencillo. Recordemos que la arcilla pierde sus isótopos radiactivos al ser cocida, pero después, con el tiempo, los va recuperando. Tengamos ahora una terracota pretendidamente etrusca. El laboratorio toma un fragmento minúsculo y lo calienta a cuatrocientos grados centígrados. Después mide su grado de radiactividad y, a partir de éste, calcula la edad en que fue cocida la obra en cuestión. Claro que un falsificador que tuviese los medios adecuados podría irradiar su obra la hacerla pasar por mucho más antigua de lo que realidad es.

También existen los rayos X. Valiéndose de ellos se descubrió, en 1927, que la famosa Virgen con Niño de Giovanni Pisano, un artista del siglo XIII, había sido fabricada en 1916 por un tal Alceo Dossena. ¿Qué ocurrió? Sencillamente que los rayos X revelaron la presencia de clavos de hierro enteramente modernos en el interior de la escultura.

Hoy día los laboratorios equipados con todos los adelantos de la ciencia moderna empiezan a ver sus servicios cada vez más requeridos por los museos. Algunos museos disponen de laboratorio propio con toda una tradición en este campo. En este sentido goza de justa fama el Centro de Investigaciones de Arqueología y Arte de la Universidad de Oxford, fundado en 1954.

Lo que quizá no consigan evitar estos laboratorios sea la actuación de los falsificadores legales, que también los hay. Nos referimos a los restauradores aficionados que actúan sobre los monumentos del pasado a la luz del día y con absoluta impunidad.