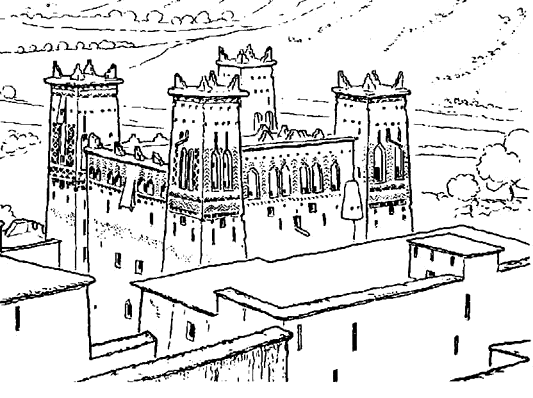

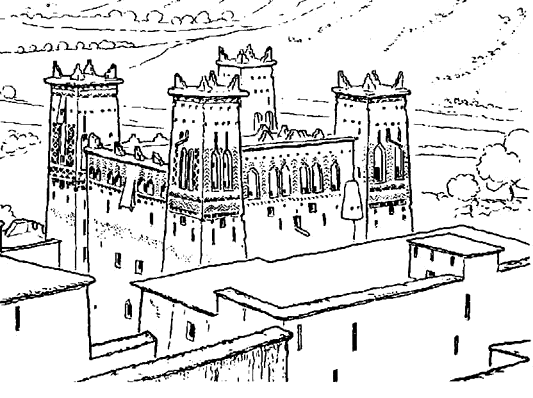

Este modelo de castillo beréber fue muy utilizado por los almorávides.

LOS CONQUISTADORES QUE VINIERON DEL DESIERTO

En 1038 peregrinaron a la Meca varios bereberes saharianos de la estirpe Lamtuna. Después de orar ante la Kaaba y besar la Piedra Negra los peregrinos decidieron dirigirse a Cairuan para asistir a los sermones del célebre predicador malikí Ibn Yasin. Durante el viaje habían conocido a muchos peregrinos procedentes de los más remotos rincones del mundo islámico y se habían percatado de la tremenda ignorancia religiosa en que vivía el pueblo beréber. El apasionado verbo de Ibn Yasin fue para aquellos rústicos una revelación. Tan impresionados quedaron que insistieron en que los acompañara a predicar entre los Lamtuna y no cejaron en su empeño hasta que accedió.

Al principio las predicaciones de Ibn Yasin entre los bereberes no cosecharon gran éxito. Aunque algunos lo seguían deslumbrados por su ascetismo y virtud —cualidades éstas que, por cierto, no le impedían casarse y divorciarse varias veces al mes—, otros no lo entendieron o, incluso, le dieron con la puerta en las narices, como hizo el primer grupo beréber al que intentó catequizar. «En lo que concierne a la oración y al diezmo —le replicaron— no hay dificultad, pero en cuanto a lo que dices de que el homicida debe ser muerto; el ladrón, mutilado; el fornicador flagelado o lapidado, éstas son reglas que no admitimos. Dirígete a otros». El historiador árabe que nos narra la anécdota añade que cuando, después del primer fracaso, Ibn Yasin se alejaba cabizbajo seguido de sus fieles, un anciano que lo había estado escuchando en silencio sentenció: «Si ese camello tiene algún éxito en el desierto, se hablará de él en todo el mundo».

Proféticas palabras. Ibn Yasin no se desanimó por este fracaso inicial. Poco a poco fue ganando adeptos entre las tribus de Marruecos y el Sur, y muy pronto lo seguía una multitud de fanatizados discípulos. A estos discípulos de Ibn Yasin se les llamaría almorávides en la España cristiana. Contra lo tradicionalmente admitido, hoy se piensa que la denominación no deriva de la palabra ribat (convento fortificado). La marca distintiva que popularizó a los almorávides fue el uso de un velo (lizam) que lucían los hombres. Sobre el origen de este velo que les cubría el rostro se han formulado diversas hipótesis. Según algunos sería el resto de un embozo con el que los primeros almorávides se protegían del polvo del desierto. Según otros, tiene una causa histórica: en una ocasión habían salido de expedición casi todos los guerreros Lamtuna dejando en el campamento sólo viejos y mujeres cuando, de improviso, se acercó un destacamento enemigo. Las mujeres, al percatarse del peligro que corrían, se vistieron y armaron como hombres, ocultando sus rostros imberbes con velos, y consiguieron que los merodeadores las tomaran por guerreros y desistiesen de atacar el campamento. «De entonces arranca —dice un cronista— el uso del velo al que tales pueblos han permanecido fieles: no se lo quitan ni de día ni de noche y no se puede distinguir al viejo del joven». En algún momento el uso del velo se prestó a abusos porque, según dice otra fuente de la época, «los milicianos bereberes o los mercenarios cambian su apariencia usando el lisam y son tomados por personas distintas, lo que mueve a la gente a tenerlos en alta estima y a agasajarlos sin que lo merezcan».

Los guerreros del velo fueron pronto muy conocidos en todo el Norte de África. Cuando tuvieron fuerza suficiente para pasar a la acción armada, atacaron y destruyeron los centros caravaneros de la región que, desde épocas muy remotas, habían encauzado y controlado el activo comercio entre el mundo mediterráneo y los territorios al sur del Sahara. De este modo, los almorávides pudieron controlar este importante comercio, particularmente el del oro africano del que Occidente estaba ávido. Para entonces habían alcanzado una cohesión supratribal y los jeques admitían la jefatura temporal del fanático Yahya Ibn’Umar. La espiritual continuaba en manos de Ibn Yasin, tan divinizado en su papel que, en una ocasión, dio de latigazos a Ibn’Umar para castigarlo por haberse expuesto personalmente en un combate, sin que lo arredrara su condición de jefe de los almorávides.

Los almorávides se habían convertido en la primera potencia del África islámica y se sintieron suficientemente fuertes para abandonar el desierto y extender su dominio por las fértiles tierras del Norte. Les favoreció en su empresa el hecho de que estos territorios estuvieran muy fragmentados políticamente y enzarzados en banderías y luchas tribales. A algunos caudillos los derrotaron por las armas a otros se los ganaron con hábil diplomacia e incluso acudiendo a pactos matrimoniales: Abu Bakr, el nuevo jefe almorávide, se apoderó de la ciudad de Agamati casándose con Zaynab, esposa del anterior rey de la ciudad.

Abu Bakr no se durmió en los laureles. Continuó conquistando reinos y ciudades hasta que consiguió extender sus dominios al Mediterráneo. Entre los grandes generales que crecieron a su sombra destacaba su primo Ibn Tashufin. Este gran conductor de hombres heredó la esposa de Abu Bakr, la reina Zaynab, de la que el caudillo se había divorciado; y luego, mediante un golpe de Estado, el mando de los almorávides.

EL ORO DEL SUR

Ibn Tashufin fundó en 1062 la ciudad de Marraquech, que sería la capital de sucesivos imperios bereberes, a la entrada del desierto, precisamente al pie de la montaña que habitaban los belicosos Masmudas. Ibn Tashufin fue el más glorioso sultán almorávide. Su fina inteligencia se aplicó primero a la formación de un poderoso ejército regular, compuesto de unos cuarenta mil hombres, esclavos en su mayor parte. De este modo se aseguraba que la fuerza militar antepondría siempre los intereses de la dinastía a los familiares o tribales. Este ejército también admitiría mercenarios, algunos de ellos cristianos procedentes de diversos países de Europa. Con ellos, Ibn Tashufin conquistó el resto del Magreb, el estrecho de Gibraltar, Ceuta, Tánger y Sale.

Mantener y equipar un ejército tan potente y dotar de infraestructura funcionarial a un imperio tan extenso acarreaba cuantiosos gastos. ¿De dónde obtenían los almorávides el dinero necesario? Parece que del oro de Ghana, al sur del Sahara, cuyas ricas minas de oro se explotaban desde el siglo IX. El oro llegaba a sus ávidos mercados mediterráneos después de cruzar el Sahara en rutas regulares de caravanas (entre ellas la famosa de «la Kasba en el Marruecos actual. Sed y del espanto»). Los almorávides, después de acabar con los centros caravaneros, se hicieron con el control de este comercio. Dueños de las rutas del oro, pudieron crear una sólida moneda cuyo prestigio internacional sobrevivió al imperio almorávide e incluso al almohade, su sucesor.

Este modelo de castillo beréber fue muy utilizado por los almorávides.

LOS ALMORÁVIDES EN ESPAÑA

Después del esplendor del califato de Córdoba, la España musulmana (al-Ándalus) había sufrido un rápido proceso de decadencia política y militar que la dejó fragmentada en una serie de pequeños estados, los llamados «reinos de taifas», cuyos reyezuelos prosiguieron las refinadas formas culturales de la Córdoba califal y rivalizaron por rodearse de cortes en las que destacaban los poetas, los científicos y los artistas. Curiosamente a la decadencia política y militar sucedía el auge cultural. Estos reyezuelos eran, por otra parte, poco observantes de la ley islámica. La jerarquía religiosa se escandalizaba de que en aquellas cortes se consumiese vino en grandes cantidades, y que los poetas cantaran continuamente los goces del amor. Los nacientes reinos cristianos del Norte se aprovecharon de la debilidad militar de los reyes de taifas para imponerles tributos o parias. Las parias llegaron a convertirse en un ingreso regular, a manera de impuesto, con el que contaba la Hacienda real. Algunos reyes cristianos incluso las incluían en sus testamentos. Por ejemplo, Fernando I (1037-1065) dejaba a su hijo Sancho el reino de Castilla y las parias del rey moro de Zaragoza; a Alfonso, su segundo hijo, le daba León y las parias de Toledo, y a García, el hijo tercero, le otorgaba Galicia y las parias de Sevilla y Badajoz. La jugosa cobranza de las parias explica que algunos reyes cristianos no manifestaran prisa alguna por continuar la Reconquista.

Ésta era la situación, y parecía que podía perpetuarse indefinidamente, cuando la excesiva ambición de unos o la prematura alarma de los otros vino a perturbar el equilibrio. Después de la conquista de Toledo por Alfonso VI, algunos reyes musulmanes dieron en pensar que, en el futuro, sus belicosos colegas cristianos no se iban a conformar con las parias anuales. Tenían motivos para sospechar que codiciaban sus estados. Uno de ellos, al-Mutamid, rey de Sevilla, esquilmado por los recaudadores de Alfonso VI, no veía más solución a su problema que llamar en su ayuda a los almorávides.

La chispa que desencadenó el conflicto fue la ejecución de un funcionario cristiano por al-Mutamid. Después de esto no había posible reconciliación con el rey cristiano y al-Mutamid, desoyendo las advertencias de algunos colegas suyos que intentaban hacerle ver el peligro en que los ponía a todos, llamó en su auxilio a los almorávides. Si los bereberes cruzaban el estrecho y ponían pie en las fértiles tierras de al-Ándalus, ¿quién podía garantizar que no decidieran apoderarse del territorio que venían a defender? En tal caso los reyezuelos de al-Ándalus no perderían sus estados a manos de cristianos, pero los perderían de todos modos. A esta objeción, se dice que al-Mutamid replicó: «Prefiero ser camellero en África a ser porquero en Castilla».

LA SUERTE ESTABA ECHADA

Las delegaciones de al-Ándalus discutieron con Ibn Tashufin las condiciones de su ayuda y alcanzaron rápidamente un acuerdo. En 1086 el ejército almorávide desembarcó en Algeciras y unos días después llegó a Sevilla, donde se le dispensó un apoteósico recibimiento. Allí se le unieron contingentes de tropas enviados por Málaga, Granada, Badajoz y otros estados musulmanes, El veintitrés de octubre de 1086, el ejército almorávide se enfrentó con el castellano de Alfonso VI en Sagrajas o Zalaca, unos kilómetros al norte Badajoz. En la primera parte de la batalla la iniciativa fue de los cristianos, cuyo ataque no se esperaba hasta más tarde. La vanguardia del ejército musulmán, formada por los contingentes andalusíes, no pudo resistir la embestida y se deshizo, Cundió el pánico y al-Mutamid, gravemente herido, fue incapaz de contener la desbandada de los suyos. Al ver al enemigo en fuga los cristianos creyeron que la batalla estaba ganada, se confiaron y avanzaron en desordenado tropel espoleados por la codicia de saquear el campamento musulmán, No advirtieron que la reserva almorávide, mandada por Ibn Tashufin en persona, estaba intacta y esperaba disciplinadamente su turno para intervenir. El primer ataque almorávide se anunció con un ronco retumbar de tambores, arma psicológica hasta entonces desconocida en España que se mostró bastante eficaz para minar la moral del adversario. Los aguerridos y bien entrenados efectivos africanos entraron en liza. De pronto cambiaron las tornas, los almorávides avanzaban arrollándolo todo y el campamento cristiano estaba en peligro. Para colmo el rey castellano, que había resultado herido, bebió vino y sufrió un síncope, Todo se confabulaba para que el desastre cristiano fuera completo. La cifra de quinientos supervivientes cristianos, resto de un ejército de unos cincuenta mil, es seguramente exagerada, pero resulta muy indicativa del desastre sin precedentes que fue para los cristianos la batalla de Sagrajas, Por suerte para ellos Ibn Tashufin no supo explotar su victoria sino que, ateniéndose a los términos de lo tratado con los reyezuelos andalusíes, regresó a Marruecos.

EL CID

En el contexto de la intervención almorávide en al-Ándalus hay que situar la figura legendaria de Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe por excelencia de nuestra Edad Media. Rodrigo Díaz no estaba en buenos términos con el rey de Castilla, pero después de la derrota en Sagrajas se reconcilió con él. Hasta entonces había cosechado notables éxitos actuando como mercenario al servicio de distintos reyes de taifas. Nuevamente al servicio de Alfonso VI, su actuación en la disputada zona de Levante fue decisiva.

Alfonso VI no tardó en reponerse de su derrota y construyó un fuerte castillo en Aledo, entre Valencia y Murcia, como base estratégica para lanzar expediciones de saqueo sobre los territorios musulmanes. Inmediatamente volvió al hostigamiento de al-Ándalus, y llegó en sus correrías hasta la misma capital de al-Mutamid. El rey de Sevilla no tuvo más remedio que solicitar nuevamente ayuda de los almorávides.

Ibn Tashufin cruzó nuevamente el estrecho, y puso sitio al castillo de Aledo. En el curso de este asedio el soberano beréber pudo percatarse del verdadero estado de las cosas en al-Ándalus. Los distintos reyes de taifas intrigaban unos en contra de los otros, atentos sólo al medro personal. Muchos estaban implicados, además, en negociaciones paralelas, más o menos secretas, con los reyes cristianos. Ninguno parecía tener excesiva fe en la empresa común. Ibn Tashufin quedó tan asquea do de ellos que regresó al Magreb antes de lo previsto.

También para el bando cristiano tuvo consecuencias el cerco de Aledo. Alfonso VI había procurado reunir la mayor cantidad de tropas posible para auxiliar a la fortaleza. Entre los nobles, cuya asistencia requirió, se contaba, naturalmente, el Cid. Sin embargo, Rodrigo Díaz no acudió a tiempo de reunirse con la hueste real. Alfonso VI reaccionó airadamente contra lo que estimaba soberbia desobediente de su vasallo y lo desterró de nuevo confiscando sus bienes y encarcelando a su familia. El Cid regresó a tierras levantinas y continuó en solitario la lucha.

AL-ÁNDALUS ALMORÁVIDE

Las autoridades religiosas de al-Ándalus o, por decirlo de otro modo, el clero musulmán, nunca había visto con buenos ojos el mundano esplendor de las cortes de aquellos reyes de taifas pésimos observantes de los preceptos islámicos. Por el contrario, habían quedado impresionados por la acendrada fe, incluso fanatismo religioso, demostrado por los almorávides. Después de la segunda visita de Ibn Tashufin a al-Ándalus, le enviaron delegaciones para hacerle saber que lo apoyarían incondicionalmente y pondrían a su servicio toda su in-fluencia sobre el pueblo llano si se decidía a anexionar al-Ándalus a su imperio. Ibn Tashufin aceptó. En 1090 desembarcó, por tercera vez, en al-Ándalus. El primer reino de taifas del que se apropió fue el de Granada, cuyo reyezuelo era tributario de Alfonso VI. Sus captores llegaron a desnudarlo junto con su madre para asegurarse de que no ocultaba joyas. En vista de la suerte que había corrido su vecino, el rey de Sevilla, al-Mutamid, se vio obligado a mendigar la ayuda de Alfonso VI, su gran enemigo. No le sirvió de nada: después de un breve asedio, Sevilla capituló también y al-Mutamid, encadenado, fue enviado a Marruecos, donde vivió en gran pobreza sus últimos años y murió en Agamati. La triste suerte de este rey-poeta todavía nos conmueve cuando leemos en las crónicas las circunstancias de su desgracia. El poeta de Denia, Ibn al-Labbana, dedicó estos versos a la partida del rey de Sevilla hacia el destierro:

«Todo lo olvidaré menos aquella madrugada junto al Guadalquivir, cuando estaban las naves como muertos en sus fosas. Las gentes se agolpaban en las dos orillas, mirando cómo flotaban aquellas perlas sobre las espumas del río. Caían los velos porque las vírgenes no se cuidaban de cubrirse, y se desgarraban los rostros como otras veces los mantos. Llegó el momento y ¡qué tumulto de adioses, qué clamor de doncellas y galanes! Partieron los navíos, acompañados de sollozos, como una perezosa caravana que el camellero arrea con su canción. ¡Ay, cuántas lágrimas caían al agua! ¡Ay, cuántos corazones rotos se llevaban aquellas galeras insensibles!»

Después de la caída de Sevilla, los almorávides se extendieron rápidamente por todo al-Ándalus. Pronto dominaron Zaragoza, Valencia y Lisboa. Solamente se les resistió Toledo.

Entre 1090 y 1145 al-Ándalus quedaría incorporada al imperio norteafricano beréber con capital en Marraquech. Los rigurosos almorávides (hoy los llamaríamos fundamentalistas) fueron bien recibidos por el clero musulmán y por el pueblo bajo, que de este modo saludaba la caída y desgracia de la opulenta y regalada aristocracia andalusí. El clero cooperó activamente en la labor de restaurar las costumbres islámicas a su primitiva pureza y se mantuvo en buenos términos con los africanos. El pueblo, sin embargo, no tardó en comprobar, decepcionado, que las cosas no habían cambiado tan radicalmente como pensaron, o quizá que, poco a poco, volvían a ser como antes. Lo que sucedió fue que al contacto con la brillante y refinada cultura andalusí, los almorávides comenzaron a perder el pelo de la dehesa africana y fueron dejándose conquistar por los conquistados, como sucede siempre en la historia. Al cabo de un tiempo habían dado entrada al lujo y al refinamiento, habían descubierto que en la vida hay otros placeres aparte de dejarse matar por imponer al prójimo una idea religiosa, y habían llegado a parecerse vergonzosamente a aquella aristocracia viciosa a la que tanto despreciaban. Paralelamente, como es natural, se relajó el fanatismo político, se atemperó el ardor militar, los feroces guerreros del desierto dejaron de oler a cabra para oler a perfume y se aficionaron más a dormir en cama suave que en la dura tarima del cuartel. Como, al propio tiempo, la España cristiana no había dejado de fortalecerse, llegó un momento en que la balanza de la fuerza se inclinó otra vez del lado cristiano.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL IMPERIO

En 1118, Alfonso I, rey de Aragón, conquistó Zaragoza. Siete años más tarde una expedición cristiana que apuntaba a Granada bajó por Levante y Murcia, sin encontrar gran oposición. Los cristianos se percataron de que los almorávides no eran ya tan fieros como solían ser.

Los asuntos en África tampoco marchaban bien. En 1076 los almorávides habían cruzado el desierto, habían conquistado Ghana, habían destruido su capital y habían arrasado sus recursos agrícolas, pero nunca consiguieron controlar las fuentes del oro, objetivo principal de la expedición. Al poco tiempo aquel lejano dominio se fue desvaneciendo y un poder local renació en Ghana, aunque fue efímero.

En otras provincias del imperio empezaban a insinuarse problemas de toda índole. El mosaico de tribus que se aglutinó en la primera hora bajo el pabellón almorávide comenzaba a disgregarse. Nuevamente las tensiones internas pugnaban por prevalecer sobre los aspectos doctrinales.

Es un hecho constantemente observado a lo largo de la Historia que cuando un gran imperio cobra conciencia de su propia debilidad, se aplica a fortificarse, De este modo se intenta sustituir el declinar de las virtudes guerreras por una defensa pasiva que resguarde el territorio de potenciales enemigos. Los almorávides tenían buenos ejemplos de las técnicas de fortificación de Roma y de Bizancio en los antiguos fuertes y castillos diseminados por sus tierras africanas y además contaban con dinero suficiente para contratar arquitectos militares en Oriente. Por lo tanto se aplicaron activamente a fortificar sus fronteras más amenazadas, especialmente las de al-Ándalus siguiendo el sistema de las marcas militares usado por los romanos en la Antigüedad. Las ciudades más importantes se rodeaban de un cinturón de murallas y en los lugares estratégicos se emplazaban fortalezas que controlaran caminos, vados fluviales y puertos de mar o de montaña. Finalmente todo este sistema se intercomunicaba por medio de atalayas. Si una fuerza enemiga invadía el territorio, el dispositivo defensivo funcionaba automáticamente: las guarniciones del entorno quedaban alertadas, se concentraban tropas y pertrechos, y se acudía a atajar la invasión en los lugares amenazados. Con todo, estas prevenciones se mostraron tardías e insuficientes. El peligro principal no estaba en las fronteras cristianas, sino dentro del propio territorio almorávide. Sus descontentos súbditos andalusíes comenzaron a rebelarse. Hacia 145 el clima de rebelión era general y empezaban a surgir poderes locales en el Algarve, en Niebla, en Santarem, en Jerez, en Cádiz, en Badajoz, en Córdoba, en Málaga, en Valencia y en otros lugares de menor entidad.

El proceso de descomposición política que diera al traste con el califato de Córdoba se reprodujo. Nuevas taifas aparecieron dando forma a un caos de ciudades-estado que, sin duda, serían fácil presa de los reyes cristianos. Entre los rebeldes destacaron Xbn Iyad e Ibn Mardanish, que logró imponer su autoridad por Levante y Jaén e intentó extenderse por el Guadalquivir y Granada. Marraquech no podía ya, como antaño, enviar poderosos ejércitos al otro lado del estrecho. La verdad es que no le quedaban fuerzas ni para mantener su autoridad en su propia casa, en el Norte de África. En el seno de las tribus bereberes había surgido, consecuencia de otra peregrinación a La Meca, un nuevo reformador y una nueva doctrina que iban a sustituir a las caducas concepciones almorávides: los almohades.

Ibn Tumart y sus almohades predicaban la relación de las costumbres y la vuelta a la pureza de la fe islámica. Al principio, no los habían tomado en serio ni siquiera cuando, en una plaza pública de Marraquech, amonestaron a la hermana del sultán porque ella y sus damas acompañantes se exhibían con el rostro descubierto, mientras que los hombres llevaban el suyo oculto tras el velo. Al poco tiempo los almohades se habían alzado con el poder y habían ocupado el solar del antiguo imperio almorávide, incluyendo las tierras al otro lado del estrecho. Pero ésta es ya otra historia.

ESPAÑOLES EN AUSTRALIA: EL LIBRO DE PIEDRA

A principios de siglo se puso de moda, entre los excursionistas domingueros de la ciudad australiana de Sydney, ir a ver las enigmáticas figuras que aparecían cinceladas en las rocas, no lejos del mar en Point Piper y Wollahra Point. Había centenares de ellas. Los historiadores locales las atribuían a los aborígenes pero a Lawrence Hargrave (1850-1915), un héroe popular australiano conocido por su contribución al desarrollo de la aviación (motivo por el cual su efigie aparece en los billetes de banco), esta explicación le resultaba enteramente insatisfactoria, por lo menos a lo que se refiere a buena parte de las insculturas. Él sostenía que eran obras de antiguos conquistadores españoles que habían intentado transmitir algún mensaje por medio de aquellas marcas.

Cuando falleció Hargrave en 1915 dejó una completa colección de fotografías y dibujos de las insculturas que hoy resulta especialmente valiosa puesto que los originales han desaparecido ya, en su mayoría destruidos por desaprensivos coleccionistas. Recientemente la polémica entre sus partidarios y sus detractores se ha avivado. Para unos era un mitómano arrastrado por su desbocada imaginación; para otros fue el genial descubridor de las primeras exploraciones europeas en Australia. No estará de más, por lo tanto, que echemos un vistazo al asunto del descubrimiento de Australia.

EL MITO

Al principio fue el mito estimulado por una intuición antigua. Australia ha sido el rincón del planeta más tardíamente explorado. Sin embargo, la noción de su existencia se remonta a la Antigüedad clásica y es intuición pitagórica. Los pitagóricos, imaginaban un universo simétrico; por lo tanto necesitaban masas de tierra en el hemisferio Sur que se correspondieran con las del mundo ya conocido, en el hemisferio Norte. Hiparco imaginó el océano índico rodeado de continentes, como una especie de Mediterráneo, y Tolomeo, en su célebre mapa, supuso que África era un simple apéndice de la tierra Austral. Sobre estas frágiles bases se levantó la teoría de un nuevo continente, que sería bautizado Terra Australis Incógnita. La idea de Tolomeo hizo fortuna y el geógrafo árabe al-Idrisi la transmitió al mundo medieval. Para él la costa oriental africana se prolongaba por el Este y constituía la parte Norte del continente Austral. Es lo que se aceptó como dogma geográfico hasta que las exploraciones portuguesas de Bartolomé Díaz (1487) y Vasco de Gama (1497) demostraron que África era redonda y aislada excepto por el pezón asiático de la península del Sinaí. Para algunos, Australia dejó de existir entonces, pero otros se aferraron a la idea de que había una tierra desconocida que estaba esperando a sus descubridores enfrente de las costas meridionales de África, separada de ella por un estrecho canal.

África, por lo tanto, no sería una península de Australia sino una isla cercana. En 1567, la expedición española de Álvaro de Mendaña descubrió el archipiélago de las Salomón. Una segunda expedición de Mendaña, en 1595, no pudo dar de nuevo con aquellas islas, pero uno de sus pilotos, Pedro Fernández de Quirós, prosiguió las exploraciones en 1603 y dos años más tarde llegó a las Nuevas Hébridas. Creyéndolas dilatado continente, tomó posesión de ellas en nombre de la corona española y las bautizó, un tanto enfáticamente, como Australia (sic) del Espíritu Santo. Este nombre unía el de la región Austral al de la dinastía española reinante, los Austrias.

Un barco de esta expedición, al mando de Luis de Torres, atravesó el actualmente denominado estrecho de Torres y es posible que columbrara a babor la costa norte australiana, por la parte del apéndice del cabo York. Aunque aquel estrecho lleve el nombre de Torres parece cosa probada que el holandés Willem Jansz había surcado aquellas aguas con anterioridad, en el mismo año de 1605, y que llamó cabo Keer Weer a la tierra australiana que divisó.

Mientras tanto Quirós regresó a España y, obsesionado por las posibilidades coloniales de los territorios descubiertos, intentó interesar al rey en la empresa y le envió diversos memoriales entre 1607 y 1610. Quirós no tuvo éxito pero uno de sus memoriales, el octavo, fue impreso en 1610 y circuló ampliamente por Europa, traducido en Alemania en 1611, en Holanda en 1612 y en París y Londres en 1617. Éste fue, según Carlos Sanz, el agente exclusivo que propagó por Europa las noticias del descubrimiento de Australia. Un poco exagerada nos parece esta afirmación puesto que está comprobado que desde 1611 expediciones holandesas, enviadas desde el cabo de Buena Esperanza a Java se desviaron y tocaron tierra en Australia. Suele admitirse, por ejemplo, que Dick Hartog desembarcó en la bahía de Chark en octubre de 1616.

En honor a la verdad hay que decir que tampoco los holandeses fueron los primeros en desembarcar en Australia. Hay razones de peso que apoyan la posibilidad de un desembarco de chinos en 1432 cerca de la zona de Darwin. La noticia, transmitida a los árabes y a otros pueblos, dio lugar a la aparición de una fantasmal Java la Grande, gran isla de imaginarios contornos, en ciertos mapas del siglo XVI. Empero, la gloria de explorar Australia estaba reservada al capitán James Cook, que estudió aquellas costas, comisionado por el almirantazgo británico, entre 1768 y 1779.

EL GRAN LIBRO DE PIEDRA

Hasta ahora nos hemos referido a la historia más o menos aceptada del descubrimiento y exploración de Australia. Pero Hargrave y sus seguidores añaden algunos datos más. Sostienen que unos expedicionarios españoles anduvieron por el puerto de Sidney hacia 1597 y que permanecieron allí por espacio de cinco años al menos. La historia de su aventura fue ignorada en Europa, quizá porque jamás regresaron para contarla. Todo empezó cuando un tal Pedro Sarmiento de Gamba, que había estado curioseando en los archivos aztecas e incas, supo que el Jupuc Yanaqui había hecho un viaje a unas tierras por la parte por donde se pone el Sol. De Gamba salió con la expedición de Mendaña, que descubrió las Salomón en 1567.

Lawrence Hargrave, el defensor del descubrimiento de Australia por los españoles.

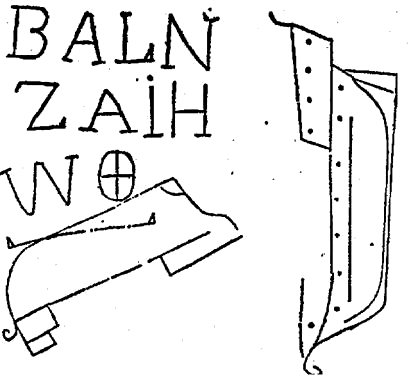

Insculturas de posible origen español encontradas por Hargrave en la costa australiana

En la segunda expedición de Mendaña, en 1593, el barco Santa Isabel, mandado por un tal Lope de Vega, se separó del resto de las naves expedicionarias cerca de las islas Marquesas, el día 7 de septiembre de 1595, y fue arrastrado por los vientos primero hasta las inmediaciones de Port Macquarie, en la costa Este de Australia, y posteriormente más al Sur, en la zona de Sydney.

Allí desembarcaron los españoles y durante el tiempo que permanecieron en el lugar fueron dejando su testimonio de lo que Hargrave denomina «nuestro gran libro de piedra»: todo un corpus de inscripciones y dibujos en las rocas. Letras de alfabeto latino, un crucifijo dentro de la elipse «que es el símbolo español de la victoria» según Hargrave, siluetas de galeones, una insignia o algo parecido en forma de corazón, ancla y espada superpuesta… en el lugar conocido como Woolahra había una roca con restos de argollas que en su día fueron clavadas a regular distancia unas de otras y que serían usadas para amarrar las embarcaciones.

Otro lugar se conoce aún hoy como Dee Why por la inscripción de las letras D, Y (¿quizá D, V, aludiendo a De Vega?). No serían ésos todos los restos de la pretendida visita española a Australia. En 1855, W. D. Campbell afirmó haber encontrado en Port Curtiss los vestigios de un naufragio antiguo con restos de grandes árboles creciendo entre las cuadernas. Pudo examinar un cañón de hierro y un falconete de bronce con la inscripción Santa Bárbara, 1596. Hargrave pensaba que este barco Santa Bárbara acompañaría al Santa Isabel y sería otra de las naves del grupo de Mendaña.

Toda la historia de los españoles de Hargrave tiene, quizá, un valor anecdótico, aunque los que la aceptan constituyen legión muy militante. A muchos australianos les atrae la idea de la existencia de esta ignorada comunidad española que pudo, durante un breve periodo de tiempo, habitar Sydney e imaginan, románticos, que el conquistador De Vega pudo tener allí hijos y que estos mozalbetes pudieron ser los primeros australianos de origen europeo.