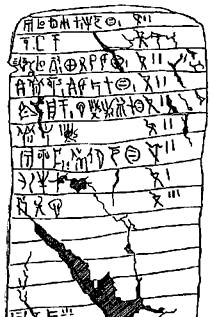

Escritura pictográfica en un jeroglífico egipcio (según Geraldine Harria).

EL DESCIFRAMIENTO DE LAS ESCRITURAS ANTIGUAS

¿C ómo nació la escritura? Se supone que en su primer balbuceo fue el dibujo o pictograma que valía por lo que representaba: hombre, barca, sol, etc. El hombre moderno utiliza todavía algunos pictogramas, por ejemplo esas siluetas decimonónicas de una señora o de un caballero pintadas sobre las puertas de los retretes públicos.

Con el tiempo, los pictogramas se esquematizaron y nació el ideograma, de significado más extenso: el ideograma del Sol, un circulito, significaría varios conceptos asociados al astro rey: calor, luz, día, etc. Todavía usamos muchos ideogramas en las señales de tráfico.

La escritura ideogramática no resultó nada práctica porque el sistema requería un enorme número de signos para expresar un mensaje algo complejo. Figúrense: el chino, un arcaico sistema ideogramático desarrollado en el siglo II a. de C, consta de unos 49000 caracteres distintos.

Cuando la progresiva esquematización despojó al dibujo de todo parecido con la cosa representada el proceso estuvo maduro para que el ideograma diera paso al fonograma, es decir, la valoración no del objeto representado sino del sonido de la palabra que lo designa. Fue un gran avance en la simplificación de los sistemas de escritura. Vamos a suponer que nos estamos inventando una escritura y que hemos comenzado por asociar el concepto «piso», es decir, la vivienda del hombre moderno, al pictograma de la planta de un piso tomado de un folleto de promoción inmobiliaria. En él distinguimos el piso con su entrada, su baño provisto de los correspondientes sanitarios, su cocina, su cuarto de estar y sus dormitorios. Como es demasiado complicado de dibujar, en seguida lo reducimos a un ideograma en el que sólo se aprecia un rectángulo con tres o cuatro arbitrarias divisiones internas. El paso siguiente es la valoración fonética, es decir, hacer que ese garabato signifique las consonantes de la palabra piso, el grupo p-s. Cada signo representa una sílaba o combinación de consonante con vocal (ejemplos: pa, pe, pi, po, pu), o una vocal pura. Siendo así, nuestro garabato podrá servir, además, en diferentes contextos, para escribir nuevas palabras: poso, paso, peso, puso. Ya tenemos lo que se llama un silabario. Silabarios actuales son el japonés y el etíope.

Si las escrituras ideogramáticas tenían miles de signos distintos, los silabarios redujeron sus signos a un número mucho más manejable, entre 50 y 100. El sistema seguía siendo todavía bastante complicado. El paso siguiente consistió en que el signo solamente designara una consonante, la inicial del grupo silábico. De este modo el código se simplificó y se redujo a menos de la mitad de los signos, entre 20 y 35. Con ellos se podía consignar el valor fonético de todas las posibles palabras del idioma. Así nació el alfabeto y sólo hubo que añadirle nuevos signos que representaran las vocales para alcanzar el final de la evolución.

Otro ejemplo: la palabra egipcia casa, es decir, peri, es, en su origen, un pictograma que representa un rectángulo abierto. En un estadio posterior este dibujo equivale a las consonantes de la palabra, es decir, p-r y se puede usar para cualquier palabra que las contenga. Más adelante se usa solamente para la primera consonante, la p. De este modo el signario se reduce a las veinticuatro consonantes del egipcio y podemos componer con ellas cualquier palabra.

Remontando el proceso a la inversa se han identificado los pictogramas que subyacen detrás de nuestras familiares letras. La a fue, en su remoto origen, el dibujo de una cabeza de buey; la b, el de un rectángulo abierto que representaba la planta de una casa; la d, el dibujo de un pez; la e, una figura humana con los brazos alzados en actitud de orar; la o, fue un ojo…

UN INVENTO PARA LOS CONTABLES

El primer sistema de escritura nació en Sumer (donde hoy está Iraq) hacia el año 3500 a. de C. El desarrollo agrícola y urbano de aquella zona produjo unas relaciones económicas y administrativas de tal complejidad que requirieron escritura y contabilidad. La escritura de los sumerios era todavía bastante complicada pues usaba más de dos mil signos, algunos de los cuales representaban palabras completas y otros sílabas. Esta escritura es llamada cuneiforme porque sus letras se dibujaban con trazos rectos sobre ladrillos blandos con ayuda de un punzón. Estos ladrillos, convenientemente cocidos y archivados, formaron las primeras bibliotecas del mundo que los arqueólogos han encontrado, prácticamente intactas, en Uruk (hoy Warka) y Kish (hoy Tell al-Ohemir) en Iraq. Su estudio nos ha suministrado datos preciosos para conocer las sociedades mesopotámicas.

La escritura cuneiforme sumeria fue imitada por otros pueblos de la región: acadios, babilonios, asidos, huritas, elamitas e hititas. Allí y en otros lugares del mundo, a medida que se desarrollaban las sociedades, fueron surgiendo distintos sistemas de escritura: el protoelamita y el egipcio (hacia el 3000 a. de C), el protoíndico (2200 a. de C), el cretense (2000 a. de C.) el hitita (1500 a. de C.) y el chino (1300 a. de C).

De todas estas escrituras, quizá la más conocida, por lo que tiene de decorativa, sea la jeroglífica egipcia, una escritura pictográfica que, aunque evolucionó hacia otra más esquematizada, la llamada hierática, nunca cayó en desuso debido al carácter conservador de la casta sacerdotal egipcia que la empleaba. Incluso esta hierática evolucionó y se simplificó para dar lugar, hacia el 500 a. de C, a la escritura demótica o egipcia popular.

Los egipcios usaban papiro, una especie de papel grueso obtenido de cierta paja abierta y prensada. (El papel propiamente dicho fue un invento chino que no se conoció en Europa hasta la Edad Media).

Muchos aparentes ideogramas del jeroglífico egipcio son, en realidad, fonogramas (sílabas y consonantes) que coexisten con ideogramas propiamente dichos. La palabra egipcia escrita suele constar de varios fonogramas seguidos de un ideograma que completa el sentido de lo expresado. Por ejemplo «día» o «claridad» contienen una serie de dibujos que se leen fonéticamente, seguidos de otro, un círculo solar, que representa el ideograma «Sol». Otro ejemplo: el pictograma del rectángulo abierto que significaba piri «casa», citado más arriba, puede actuar unas veces como ideograma en su significado completo de «casa», reforzando la escritura fonética de palabras como mnw «fortaleza», pero otras veces representa simplemente al fonograma p-r. Lo cual quiere decir que distintos estadios de desarrollo coexisten y se complementan utilizando los mismos signos.

Escritura pictográfica en un jeroglífico egipcio (según Geraldine Harria).

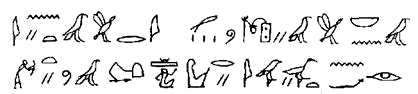

Tablilla cuneiforme TC 33332 del Museo Británico que contiene el catálogo de los Reyes de Babilonia (según James).

En el Mediterráneo oriental del segundo milenio a. de C, cuna de la civilización occidental, existían cuatro sistemas de escritura: el hitita pictográfico, el jeroglífico egipcio, el micénico y el sumerio. A todos ellos les quedaba mucho por evolucionar. Tenían tantos signos que su aprendizaje resultaba difícil. Sólo unas pocas personas pertenecientes a la casta sacerdotal y administrativa sabían escribir o leer. Pero el número de signos se fue reduciendo con la aparición de los primeros silabarios, de los que a su vez derivarían los alfabetos.

LOS ALFABETIZADORES FENICIOS

No está muy claro dónde surgió el primer alfabeto. Se apunta a dos posibles orígenes: el llamado protosinaítico, que se manifiesta en una serie de inscripciones de la península del Sinaí datadas hacia 1500 a. de C; y el alfabeto ugarítico, usado en la ciudad cananea de Ugarit, hoy Ras Schambra, Siria, hacia 1400 a. de C.

Este alfabeto cananeo se propagó por la región y fue adoptado por las ciudades fenicias de la costa. Los fenicios, activos comerciantes con todo el Mediterráneo, lo extendieron por el mundo conocido. De su versión del alfabeto se derivaron los de muchas otras lenguas, tanto semitas como indoeuropeas: el hebreo, el árabe, el sirio, el griego (que a su vez produjo el latino y el cirílico, usado hoy en Rusia y aledaños). Solamente algunas culturas asiáticas resistieron la alfabetización de sus lenguas. Ya hemos visto que China y Japón siguen siendo pictográficas aunque hoy el progreso les impone el uso de alfabetos occidentales.

El alfabeto más antiguo, el protosinaítico, contenía entre veinticinco y treinta signos pictográficos. El canaanita en su versión más influyente, la fenicia, se reduce ya a veintidós letras.

Todos estos sistemas de escritura evolucionaron con los pueblos que los usaban y muchos desaparecieron con ellos. El torbellino de la historia lo aventó todo y al final solamente quedó un Mediterráneo romano en el que pervivieron dos sistemas de escritura derivados del fenicio: el latino y el griego. A un nivel más restringido continuaron existiendo el hebreo y otros de menor entidad.

LA ERA DE LOS DESCIFRADORES

Fue a partir del siglo XVIII cuando los arqueólogos se plantearon la necesidad de descifrar los numerosos textos escritos que aparecían en las excavaciones. El temprano ejemplo de Champollión animó a muchos científicos que desde entonces han dedicado sus vigilias, incluso vidas enteras, a la ardua tarea de descifrar las lenguas del pasado, a veces con resultados descorazonadores.

Jean François Champollión (1790-1832) fue uno de los sabios que acompañaron a Napoleón en su campaña de Egipto. Champollión advirtió que el jeroglífico egipcio, al igual que sus derivados, la escritura hierática y la demótica, era fonético y no simbólico (por eso constaba solamente de unos setecientos signos en lugar de muchos miles). Los sacerdotes, que eran los principales usuarios del jeroglífico, lo habrían podido simplificar, pero parece que lo mantuvieron deliberadamente complicado para evitar su difusión.

LA PIEDRA DE ROSETTA

En 1799, unos zapadores del ejército napoleónico que estaban construyendo parapetos en la antigua fortaleza de Rachid, cerca de la localidad de Rosetta, en el delta del Nilo, encontraron casualmente una lápida basáltica, sobre la que se había cincelado una misma inscripción en jeroglífico, en demótico y en griego. El texto conmemoraba las donaciones que el rey Tolomeo V Epífanes, del siglo a. de C, hacía a cierto templo.

La famosa piedra de Rosetta sería la clave para descifrar la escritura egipcia. Hoy es una de las más preciadas joyas del Museo Británico.

Después de la derrota de Napoleón, los ingleses confiscaron y trasladaron a Londres múltiples objetos arqueológicos que el ejército francés había rapiñado en su campaña egipcia, entre ellos la piedra de Rosetta que hoy se exhibe a la entrada de las salas egipcias del Museo Británico.

De regreso en París, Champollión siguió sus trabajos sobre el molde en escayola que previsoramente había sacado de la inscripción de Rosetta. En Londres otros colegas suyos que disponían de la piedra original tuvieron menos suerte.

Champollión dedujo que aunque el jeroglífico egipcio conservara el aspecto externo de un pictograma, sus signos eran, en realidad, letras, es decir, signos fonéticos. Prestó atención particularmente a dos palabras que aparecían en la inscripción griega, los nombres de los reyes Tolomeo y Cleopatra. En la escritura jeroglífica ciertas palabras aparecían encerradas dentro de un rectángulo de redondeadas aristas, un cartucho, como él lo denominó. ¿No serían éstos los nombres reales? Hizo una comparación entre sus dibujos componentes teniendo en cuenta el orden de las letras en los nombres griegos equivalentes y descubrió que coincidían. ¡Había encontrado el cabo del ovillo! A partir de este punto su trabajo se simplificó bastante. Consistió en descifrar los valores fonéticos de cada signo jeroglífico a partir del egipcio tardío, que se escribía con letras griegas.

EL ARQUITECTO QUE DESCIFRÓ UN ENIGMA

De todos los admiradores de Champollión que han aceptado desde entonces el desafío de descifrar una lengua antigua, quizá el más famoso sea el joven Michael Ventris, descifrador del Lineal B. Leer el Lineal B ha sido el desafío intelectual que más ha fascinado al mundo científico en lo que va de siglo. No deja de ser paradójico que el éxito estuviera reservado a Ventris, un simple aficionado que no era historiador ni especialista en lenguas antiguas.

Los historiadores de finales del siglo XIX se enfrentaban a un enigma. Las excavaciones de Troya y Micenas habían sacado a la luz una sociedad muy desarrollada en la prehistoria griega. Sin embargo, no había rastro de ningún sistema de escritura. El alfabeto griego llegó de Fenicia varios siglos después de la caída de Micenas. ¿Es posible que una sociedad tan desarrollada como la micénica no conociera la escritura? La idea resultaba difícil de aceptar a Arthur Evans, director del Museo Ashmolean de Oxford (Inglaterra). Por eso, cuando llegaron a su museo algunos sellos egeos inscritos con signos desconocidos comenzó a sospechar que aquellos pictogramas podían ser indicio de una escritura micénica. Solamente había una manera de confirmarlo: buscando pruebas más concluyentes en la propia Grecia. En 1893 se trasladó a Grecia y se dedicó a comprar todos los sellos con pictogramas que pudo hallar en los tenderetes de los anticuarios atenienses. Según los vendedores, aquellos sellos procedían de Creta. Fue a Creta en pos de los sellos. Las campesinas cretenses los llamaban «piedras de leche» y los usaban como amuletos contra el mal de ojo cuando estaban amamantando a un hijo.

Finalmente, Evans adquirió una parcela de tierra en cierto lugar donde, según todos los indicios, había existido un poblado antiguo. Luego contrató obreros, se puso a excavar y desenterró el palacio de Cnosos: había encontrado no sólo lo que buscaba sino también los restos de la cultura cretense o minoica que floreció unos 2000 años antes de nuestra era, primero en Creta y luego en Micenas. La opinión tradicional aseguraba que esta civilización procedía, por migración o difusión, del cercano Oriente, pero hoy día se postula un origen autóctono, fruto de procesos locales no ajenos, por supuesto, a ciertas influencias del Mediterráneo oriental.

Regresemos ahora a las excavaciones de Cnosos. El 30 de marzo de 1900, Evans topó con algunas tablillas de arcilla semejantes en forma y dimensiones a las hojas de palma que los antiguos cretenses usaban para escribir, según el testimonio de Plinio el Viejo, como los egipcios usaban el papiro. Evans dedujo, acertadamente, que aquellas tablillas reflejaban la contabilidad de los almacenes reales, Evans distinguió en las tablillas unos setenta signos distintos. Diez de ellos eran idénticos a otros del silabario chipriota y otros diez presentaban cierta similitud con algunas letras del alfabeto griego. En 1901 publicó sus primeras conclusiones: los pictogramas de las piedras de la leche eran muestra de una escritura jeroglífica formada por dibujos de manos, estrellas, flechas y otros objetos semejantes datable entre el 2000 y el 1650 a. de C. En una segunda fase, entre 1750 y 1450 a. de C. (o más antigua), los pictogramas se reducen y esquematizan y dan lugar a un probable silabario que denominó Lineal A. Una tercera fase, datable desde 1400 a. de C hasta la destrucción de la cultura micénica, hacia 1200 a. de C, fue denominada Lineal B.

Hoy los micenólogos han corregido los cálculos de Evans. Los sellos minoicos fueron producidos entre 1850 y 1650 a. de C. Son prácticamente indescifrables. Luego está lo que Evans denominó Lineal A, un silabario escrito en un idioma desconocido que dejó testimonios en Creta, en Cnosos y algunas islas pertenecientes al imperio minoico. El Lineal A se usó entre 1650 y 1450 a. de C, es decir, hasta la abrupta decadencia de la talasocracia minoica causada por la erupción del volcán de Thera a la que nos referimos páginas atrás. Parece que, después de la catástrofe, las islas cayeron en poder de los caudillos micénicos de Grecia. Los antiguos escribas cretenses del Lineal A se mantuvieron al servicio de los nuevos amos pero escribiendo en la lengua de los conquistadores, que era griego arcaico, y el resultado fue lo que se ha llamado Lineal B. Así que el famoso Lineal B es una mera adaptación del Lineal A cretense, cuyo idioma no es griego, al griego arcaico que hablaban los micénicos. Algunos creen que la lengua del Lineal A era semítica, otros opinan que era indoeuropea y procedía de Asia Menor (¿hitita, o luvita?).

Las excavaciones de Cnosos, Pilo y otros lugares han suministrado más de seis mil tablillas escritas en Lineal B. Los textos contenidos en estas tablillas no son religiosos ni literarios, como los de las bibliotecas mesopotámicas. Lo que nos ofrece el Lineal B, después de tantos esfuerzos por descifrarlo, son libros de cuentas del palacio, inventarios, listas de gastos o de ingresos, prosaicos documentos contables. Las tablillas eran grabadas con un punzón y se guardaban en cestos que eran precintados. Se supone que al final de cada año se hacía arqueo y se sacaba en limpio lo esencial. El resto de las tablillas se reciclaban borrando lo escrito con un trapo húmedo. Así quedaban listas para ser usadas de nuevo.

El Lineal B sólo fue usado durante un par de siglos. Hacia 1200 nuevas invasiones (¿dorios, «pueblos del mar»?), destruyeron los centros micénicos cretenses y la escritura palatina que usaban los vencidos no volvió a emplearse. Cuando los palacios fueron incendiados, el fuego horneó las tablillas en los archivos y las endureció dándoles consistencia de ladrillo, gracias a lo cual se han conservado.

Luego el mundo griego dejó de escribir y se analfabetizó (excepto en el mínimo reducto de la isla de Chipre, donde se desarrolló un silabario que se seguiría usando hasta el siglo ni a. de C). Tuvieron que transcurrir otros tres siglos para que los griegos aprendieran nuevamente a escribir su lengua, esta vez usando el alfabeto fenicio.

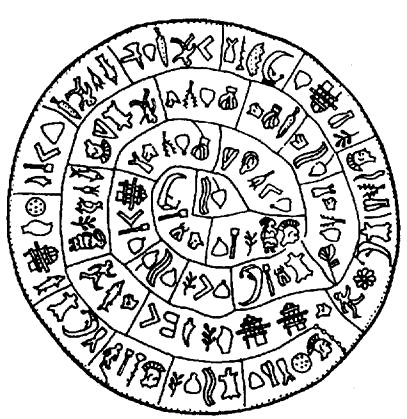

¿Y el disco de Festo? Cuando se habla de escrituras minoicas y micénicas la referencia al dichoso disco de Festo es obligada. Se trata de una placa cerámica de pequeño tamaño en la que se imprimió, mediante cuños de madera, por un procedimiento tipográfico, una serie de ideogramas. La leyenda tiene forma de espiral y ocupa las dos caras del disco. El enigmático objeto se encontró en 1908, y desde entonces todas las tentativas de descifrar su escritura han fracasado. No se sabe absolutamente nada de él, ni siquiera si es cretense, pues también podría proceder de Asia Menor. Parece lógico que sea anterior a los Lineales A y B pero algunos autores apuntan una cronología más reciente, quizá hacia 1650 a. de C. No faltan los imaginativos que lo suponen reliquia de la escritura atlante o talismán dejado por visitantes extraterrestres. Vaya usted a saber.

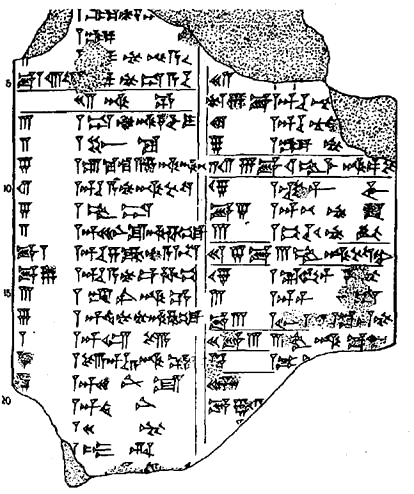

Tablilla cretense escrita en Lineal A (según Kurt Benesch).

Tablilla cretense escrita en Lineal B (según Bell).

En 1909, Evans publicó sus Scripta Minoa I, primer volumen de inscripciones, dedicado principalmente a los jeroglíficos. Quería dedicar otros los volúmenes al Lineal A y el B respectivamente, pero circunstancias personales y dos guerras mundiales se lo impidieron. En 1935 sólo se habían publicado ciento veinte tablillas, Evans falleció en 1941. Cuatro años después Cartatelli publicó los textos más importantes del Lineal A. Las notas que Evans había dejado para los proyectados Scripta Minoa aparecieron en 1952 revisadas por su amigo sir John Myres, Las conclusiones de Evans sobre el lenguaje que contenían las tablillas cretenses tienen hoy sólo un interés parcial, Evans era demasiado subjetivo, como todos los arqueólogos de la época. En su clasificación, un jeroglífico se diferenciaba de un pictograma por lo convencional que a él le pareciera el dibujo representado; un signo jeroglífico se diferenciaba de otro Lineal según distinguiese o no un dibujo en el signo.

Al promediar el siglo, los estudiosos contaban ya con un corpus suficiente para poner manos a la obra de descifrar el Lineal B. Desde el principio se catalogaron unos ochenta y nueve signos. Como las escrituras alfabéticas no suelen pasar de la treintena, se dedujo que era una escritura silábica. Aparte de los signos silábicos y de los correspondientes a numerales y medidas, había un tercer grupo de signos: ideogramas que representaban objetos, animales o personas mencionados en el texto.

Averiguar el funcionamiento de los sistemas numerales y de medidas del Lineal B fue relativa mente simple. Sus usuarios se basaban en un sistema decimal, seguramente porque la primera contabilidad se hizo con los dedos de las manos.

EL SILABARIO CHIFRIOTA

Ya hemos mencionado el silabario chipriota clásico que fue usado para escribir griego hasta el siglo III a. de C. El chipriota clásico había sido descifrado en el último tercio del pasado siglo con ayuda de inscripciones bilingües fenicio-chipriotas y greco-chipriotas. Diez signos de este silabario eran similares a los del Lineal B; otros eran parecidos. Esta similitud despistó a los estudiosos del Lineal B pues casi todos tomaron estas coincidencias como base de partida y comenzaron sustituyendo los valores fonéticos de los correspondientes signos chipriotas. Nadie se detuvo a pensar que en distintos lenguajes un mismo signo puede equivaler a dos sonidos distintos. De esta premisa errónea se dedujo una conclusión igualmente errónea: el Lineal B no podía ser griego. Ésta era la teoría de Evans que todo el mundo aceptó sin objeción. Durante decenios casi nadie se atrevió a contradecir al patriarca de los estudios minoicos. Al arqueólogo A. J. Wace, que sostuvo la opinión contraria, se le impidió excavar en Grecia durante mucho tiempo. Así de quisquilloso y mezquino es, a veces, el mundo científico.

Hubo otros errores. Algunos estudiosos mezclaron el Lineal A con el B sin advertir que se trataba de idiomas distintos, e incluso barajaron los signos del famoso disco de Fastos, como si todo perteneciese al mismo lenguaje. Se dieron infinitos palos de ciego sin avanzar un paso: en 1931, F. G. Gordon relacionó el Lineal B con el vasco en su obra Through Basque to Minoan y tradujo algunas tablillas leyéndolas unas veces de izquierda a derecha, otras de derecha a izquierda y otras invirtiéndolas. Iba bastante descaminado pues tomó los prosaicos inventarios de los almacenes de Cnosos por poemas elegiacos. Por la misma época miss F. Melian Stawell publicó A Clue to the Cretan Scripts y propuso que el Lineal B era griego. En el fondo llevaba razón, pero el griego resultante de sus traducciones era tan disparatado que provocó la hilaridad de los especialistas en lenguas clásicas y la condujo a un callejón sin salida. Algo parecido ocurrió al sueco Axel Persson en 1932, otro partidario del griego, cuya labor se vio malograda quizá porque manejó un número de inscripciones demasiado reducido. El checo Bedrich Hrozny publicó en 1949 Les Inscriptions Crétoises, Essai de déchifferement, donde comparando el Lineal B con otras escrituras de la Antigüedad llegaba a la conclusión de que se trataba de un lenguaje indoeuropeo emparentado con el hitita que él había descifrado en su juventud. En 1950, el alemán Ernst Sitting abordó el problema desde otro ángulo, presentando un cálculo de frecuencia de signos. Era una buena idea, pero fracasó por partir de la errónea premisa del parentesco chipriota. De los catorce signos que identificaba inequívocamente, sólo tres eran correctos.

Hubo otras propuestas igualmente descaminadas que intentaron emparentar el Lineal B con el sumerio, el finlandés, el etrusco e incluso con un lenguaje hipotético, el pelásgico. Todo en vano: a pesar de los esfuerzos de tantos científicos y aficionados, el Lineal B se resistía y continuaba guardando celosamente su secreto. Medio siglo después del descubrimiento de las tablillas cretenses, el estado de la investigación era caótico y desalentador.

Así estaban las cosas cuando alguien dio unos pasos en la dirección adecuada. En 1943 la doctora Alice E. Kober publicó el primer intento metódico de análisis de textos que ponía de manifiesto que el idioma del Lineal B hacía distinción de géneros y presentaba, en algunas palabras, dos variantes distintas de la forma básica (los llamados «tríos de Kober»), lo que denotaba la existencia de declinaciones. Kober demostró también que el Lineal A y el B eran lenguajes distintos y que, debido a la presencia de inflexiones, el B sería más fácil de descifrar.

EL NIÑO QUE QUISO LEER LAS TABLILLAS

En 1936 el ya anciano Arthur Evans (que acababa de obtener el título de Sir en reconocimiento a su labor científica) pronunció una conferencia en Londres. Entre los asistentes había un colegial de catorce años de edad, Michael Ventris, que al finalizar la conferencia se aproximó a ver de cerca las tablillas cretenses con las que el sabio había ilustrado su charla. El anciano arqueólogo no podía imaginar que aquel tímido colegial que tenía delante descifraría algún día el Lineal B, una empresa en la que él había fracasado.

Cuatro años más tarde, Michael Ventris, ya estudiante de arquitectura, envió al director de la prestigiosa revista American Journal of Archeoíogy un artículo titulado «Introducción al lenguaje minoico» en el que relacionaba el Lineal B con el etrusco y algunos dialectos asiáticos. La revista publicó el trabajo sin sospechar que procedía de un joven de dieciocho años que estudiaba el silabario minoico por hobby. Corrían los tiempos de la segunda guerra mundial y el joven Ventris se entrenaba para ser navegante de bombardero. Tan entregado estaba a sus investigaciones sobre el lenguaje cretense que, ya enrolado en la RAF, llevaba consigo sus notas en las misiones sobre Alemania para seguir trabajando en el Lineal B cuando el avión regresaba a la base.

En 1950 Ventris envió un cuestionario a doce especialistas que trabajaban sobre aspectos de la escritura cretense. ¿Qué tipo de lenguaje puede ser el cretense? ¿Qué relaciones pueden existir entre el Lineal B y el chipriota? ¿Cuáles entre el Lineal A y el B? ¿Qué estructura gramatical puede tener el Lineal B? Diez de los encuestados respondieron: el americano Bennett, los alemanes Bossert y Grumach, el austríaco Schachermeyr, los italianos Cartatelli y Peruzzi, el búlgaro Georgiev, el griego Ktistopoulos, el finlandés Sundwall y el inglés Myres. Eludieron la respuesta el checo Hrozny, ya anciano, para quien el cuestionario no tenía objeto, puesto que ya creía haber descifrado el Lineal B, y la doctora Alice Kober que en breve carta se excusó: no creía que aquel cuestionario sirviera para nada.

Ventris ordenó las respuestas recibidas, las tradujo al inglés y, uniéndolas a sus propias conclusiones sobre el tema, las devolvió a los especialistas encuestados en un informe que tituló The languages of the Minoan and Mycenaean Civilizations (más conocido hoy como Mid-Century Report), Sí algo probaba la encuesta era que los estudiosos no se ponían de acuerdo sobre las características fundamentales del Lineal B. Ventris era partidario de establecer relaciones entre los signos del silabario antes de intentar deducir sus valores fonéticos. Todos los científicos encuestados habían comenzado por estudiar los posibles valores fonéticos, siempre a partir del silabario chipriota, a excepción de la doctora Kober.

Ventris abordó el problema del desciframiento desde una óptica criptográfica. La criptografía, o ciencia de descifrar los mensajes cifrados, había avanzado mucho durante la guerra mundial. En 1951, Bennett —con el que Ventris mantenía correspondencia— publicó las tablillas de Pilos (encontradas en 1939), y con ellas la última confirmación de que el Lineal A y el B representan, ciertamente, lenguajes distintos.

Entre 1950 y 1952 el joven arquitecto hizo circular periódicamente el resultado de sus investigaciones entre un reducido número de científicos interesados en el problema. Del examen de estas veinte «Notas de Trabajo» (176 folios en total), se deduce el sistema usado por Ventris para descifrar el Lineal B. Sería prolijo examinar en detalle la trayectoria de estas notas: en ellas se reflejan las pistas falsas que a veces lo encandilaron y los errores que cometió, junto a los aciertos y deducciones que lentamente le fueron desvelando el secreto. El sistema de Ventris se basaba en la determinación de una tabla en la que se reflejaban los signos que usaban una determinada consonante y una determinada vocal. Básicamente se trataba de distribuir cinco vocales y doce consonantes en una cuadrícula de la que se pudiesen deducir los valores fonéticos de los signos atendiendo a su incidencia ortográfica. El sistema no era nuevo. Había sido usado ya por Schmidt para descifrar el silabario chipriota; pero Ventris, siguiendo a Kober, lo construyó empíricamente con valores abstractos, esto es, sin identificar en principio a qué valores fonéticos correspondían los signos del silabario.

Ventris avanzaba lentamente en sus investigaciones siguiendo diversos métodos combinatorios y estadísticos que tenían en cuenta la frecuencia de los signos y sus posiciones relativas (inicial, medial o final), así como las posibles asociaciones entre signos. Tres signos predominaban en posición inicial, los que Ventris había catalogado con los números 08, 61 y 38. El 61 aparecía también, a veces, en posición final. El 78 debía ser una conjunción que significase «y» y apareciera a final de palabra (como el que latino). Luego logró identificar algunos prefijos: 61-, 36-, 39-, 08-. Algunos de ellos podían alternarse. También comparó palabras similares que se diferenciaban tan sólo en una parte de sus letras: podían ser la misma palabra con distinto final (declinaciones o conjugaciones). «Es arriesgado adivinar —escribía— cuáles son las consonantes o vocales, pero se puede predecir que cuando por lo menos la mitad de los signos del silabario se hayan fijado con seguridad en la tabla, necesitaremos un número limitado de deducciones lingüísticas para resolver toda esta ecuación simultánea». Las Notas de Trabajo contienen tres tablas experimentales que representan otros tantos estadios de trabajo.

A veces una circunstancia fortuita ayudaba: el escriba había cometido un error y había raspado superficialmente el signo equivocado para escribir encima el correcto, pero ambos eran legibles. Esto sugería posibles relaciones entre pares de signos: 38 y 28, 03 y 11.

El mayor número de variaciones estaba en los finales de palabra. La doctora Kober había identificado algunas inflexiones como las que suelen aparecer en cualquier idioma (por ejemplo en español: continuar, continuaban, continuando, continuaremos). Como era evidente que las tablillas contenían casi exclusivamente nombres, el problema de la inflexión del verbo no se mezclaba con el de las declinaciones del sustantivo. Ventris se esforzaba en aislar las partículas conjuntivas y las flexiones por declinación de las palabras. Así pudo inferir algunos rasgos gramaticales: había, por lo menos, tres casos, dos números y dos géneros. También se pudieron dividir los nombres en cuatro categorías: de lugar, de persona, de oficios y generales. Del estudio y comparación de las flexiones dedujo la posibilidad de establecer cuándo ciertos nombres usaban diferente vocal con la misma consonante. Se iba revelando una escritura emparentada con el griego clásico.

El disco de Festo (según Kurt Benesch).

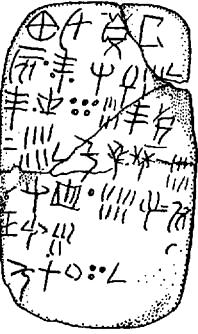

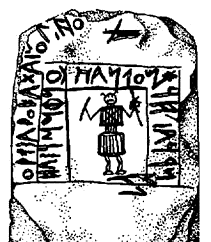

Lápida con inscripción tartésica (según James).

En agosto de 1951, Ventris preparó una lista de ciento cincuenta y nueve palabras que demostraban una variación inflexional. De ésta y otras listas dedujo posibles vínculos entre signos que compartían la misma consonante. Luego, comparando algunas inflexiones que podían ser de género más que de caso, según ocurrieran con el ideograma de hombre o con el de mujer, dedujo cuáles expresaban el masculino y cuáles el femenino. Cuando envió su Nota de Trabajo número 19 (marzo de 1952), Ventris había hecho progresos en la reconstrucción del sistema de flexiones del Lineal B. A pesar de ello seguía buscando paralelos etruscos y no sospechaba que lo que hablaban los antiguos cretenses fuera griego.

CULANTRO: LA PALABRA MÁGICA

La Nota de Trabajo número 20 llevaba un título desconcertante: ¿Están escritas en griego las tablillas de Cnosos y Pilos? A él mismo le escandalizaba la hipótesis y parte del texto lo dedicaba a excusarse por haberla sugerido. Había una palabra que se relacionaba con el ideograma de una especie de puchero con su tapadera. Esta palabra aparecía en contextos similares y presentaba una grafía en Cnosos y otra distinta en Pilos:

Cnosos: 70 − 53 − 57 − 14-52

Pilos: 70- 53- 25- 01 − 00.

Sin embargo, la deducción lógica apuntaba a una identidad formal de las consonantes contenidas en las dos grafías. La palabra se podía leer:

lo que guarda una cierta similitud con la palabra griega koriannon o koliandron (la especia «culantro»). Ventris tenía buenas razones para rechazar esta palabra como prueba decisiva. Podía tratarse de un préstamo cretense introducido en el griego, fenómeno muy corriente entre lenguas vecinas. Pero otros descubrimientos devolvieron a Ventris al verdadero camino que conducía a la resolución del enigma.

Las palabras que designaban muchacho (170 −42), y muchacha (70 − 54), empezaban por ko. En griego una de las palabras que significan muchacho empieza por ko: koros y muchacha se dice kore. Esto en el dialecto ático (griego clásico). Homero, que escribe en jónico, usa la forma kouros. Los dialectos usan koros. La forma hipotética original, reconstruible a partir de las diversas variedades dialectales, es korwos para muchacho y kowa para muchacha. Ventris observó que el cretense 70− 42 y 70−54 podía coincidir con estas formas siempre que se sobreentendiera alguna abreviación en la escritura:

| Singular | Plural | |

| Masculino | ko(r)-wo(s) | ko(r)-wo(i) |

| Femenino | ko(r)-wa | ko(r)-wa(i) |

La fijación del valor w y su identificación posibilitó la corrección de una serie de valores en las Notas de Trabajo. Otras palabras sugerían cierto parentesco con el griego:

08-60-02-15-+04-13-06

podía leerse:

a -l /r. - m. - t ……

lo que sugería la palabra griega (h) armata (carros).

Con los nombres propios sucedía otro tanto: Ko-no-so era Cnosos; pu-ro era Pilos; ak-a-i-re-u era Aquiles; po-se-da-o era Poseidón. Así, pues, el lenguaje se iba revelando como griego. En junio de 1952, Ventris ofreció una charla por la BBC con motivo de la publicación de Scripta Minoa II y aprovechó la ocasión para anunciar su descubrimiento; «He llegado a la conclusión de que las tablillas de Cnosos y Pilos deben estar éstas en griego, después de todo. Un griego difícil y arcaico, considerando que es quinientos años más antiguo que el de Homero y que está escrito en una forma abreviada, pero griego al fin y al cabo». Para ilustrar su descubrimiento citó cuatro palabras griegas de las que había identificado recientemente:

poimen (pastor).

kerameus (alfarero).

khalkeus (herrero de bronce).

Khrusoworgos (platero).

y después tradujo varias frases completas. John Chadwick, un especialista en fonología clásica, estaba escuchando la emisión con cierto escéptico interés porque la hipótesis del aficionado no le inspiraba gran confianza. De repente algo le llamó la atención: Ventris había mencionado la palabra khrusoworgos: el sonido w no existía en casi ninguna forma del griego clásico, pero él sabía que debía aparecer en un dialecto arcaico puesto que su pérdida estaba todavía reciente en época homérica. Chadwick no tardó en comprobar por sus medios las aseveraciones de Ventris, al que no conocía personalmente, y su asombro fue mayúsculo cuando comprendió que el joven arquitecto estaba en lo cierto.

A pesar de ello, el desciframiento del Lineal B pasó desapercibido al principio. Por otra parte, como el propio Ventris admitía, quedaba aún mucho camino por recorrer para que este desciframiento pudiese considerarse satisfactorio.

LA PIEDRA DE ROSETTA DEL LINEAL B

Chadwick comunicó a Ventris el resultado positivo de sus comprobaciones. De aquí nació una buena amistad entre los dos estudiosos que en adelante unieron sus esfuerzos en la investigación y desciframiento del Lineal B. La primera publicación conjunta fue un artículo en el número LXXIII (1953) del Journal of Hellenic Studies bajo el modesto título «Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives». En él presentaban sesenta y cinco signos del silabario con sus valores fonéticos. Desde entonces seis de ellos han sido modificados y sólo otros pocos han sido descifrados. Mientras este artículo estaba en la imprenta un hallazgo fortuito vino a confirmar el valor y el alcance del desciframiento: una tablilla desenterrada por Blegen en Pilos, en cuyo texto se incluían las palabras:

ti-ri-po

ti-ri-po-de

que en griego serían tripous y trípodes (= trípode, trípodes). El descubrimiento causó sensación en los medios científicos. Muchos estudiosos que hasta entonces se habían resistido a admitir el éxito de Ventris cambiaron de opinión. A esta tablilla, la más famosa de las cuatro o cinco mil que han llegado a nosotros en micénico, se la ha llamado la Piedra de Rosetta del Lineal B. Ventris fue aclamado universalmente como el descifrador del Lineal B y recibió la Orden del Imperio Británico «por servicios a la paleografía micénica». Sin embargo, quedaba mucho trabajo por hacer. De su colaboración con Chadwick nació un nuevo título: Documentos in Mycenaean Greek (1956) que, a través de quinientas páginas de complicadas demostraciones, logró convencer a casi todos los interesados. Desgraciadamente Michael Ventris murió en accidente de automóvil aquel mismo año, cuando contaba treinta y cuatro de edad. Su prematura muerte truncó la esperanza de una satisfactoria solución para muchas incógnitas que aún presentaba el Lineal B.

John Chadwick continuó en solitario la empresa de desentrañar el sentido de las tablillas micénicas. Después de veinte años de trabajo ininterrumpido, su penosa labor se nos presenta como una de las más meritorias empresas intelectuales de nuestro tiempo, y como una obra modelo de rigor científico e interpretativo. En su obra de 1976, aparecida en versión española bajo el título El inundo micénico, nos ofrece una síntesis de lo que debió ser la sociedad micénica a la luz contrastada del dato arqueológico y del lingüístico que ofrece la lectura del Lineal B. En ella volvemos a encontrar convincentes identificaciones:

| Lineal B | Griego clásico | |

| Arakateja (hilanderas) | Elakateíai | |

| kowa (muchachas) | kórai | |

| kowo (muchachos) | koúroi | |

| ta(mia) (encargada) | tamía |

Incluso estando convencidos de que la lectura del Lineal B es válida, debemos señalar que esta opinión no es universal. Durante la década de los años cincuenta se produjo un entusiasta reconocimiento del éxito de Ventris y Chadwick en el desciframiento del Lineal B, pero andando el tiempo este entusiasmo decreció sensiblemente cuando muchos estudiosos fracasaron al intentar descifrar textos cretenses siguiendo el método de Ventris. Entonces las opiniones de los que dudaban del desciframiento empezaron a ser tenidas en cuenta y algunas de ellas procedían de personas tan autorizadas como Brice, Hood (director de excavaciones en Cnosos), Sundwall, Grumash, Bengson y otros. Klaffenbach, que había aceptado el desciframiento al principio, cambió luego de opinión. Algunos siguieron convencidos de que Ventris tenía razón al opinar que el Lineal B era griego arcaico, pero aun así dudaban de que la interpretación de Ventris y Chadwick fuese la correcta. Los textos de las tablillas les parecían demasiado ambiguos y su interpretación demasiado libre.

El hecho cierto es que hasta ahora no se ha encontrado un texto bilingüe que pueda sacarnos de dudas. ¿Quiere esto decir que Ventris estaba equivocado? En modo alguno. Para hacer justicia al griego que aparece en sus lecturas hemos de tener en cuenta diversos factores. Primero, que es anterior, en siglos, al primer griego alfabético con el que podemos compararlo y que en este periodo de tiempo el idioma pudo evolucionar más de lo que muchos especialistas estarían dispuestos a admitir. Por otra parte, el Lineal B nos presenta contabilidad comercial y el griego alfabético más antiguo recoge poesía épica, dos actividades humanas muy distintas que dificultan aún más la identificación de un mismo idioma si creemos en la hipótesis de la identidad griega de estos hallazgos micénicos. La opinión de Maurice Pope es que, hasta que se encuentre una prueba externa suficiente que confirme el desciframiento, «es mejor considerarlo como una teoría en el sentido de un razonamiento sólidamente construido que todavía no puede probarse de modo lógicamente convincente».

Esa prueba externa sería un texto bilingüe que contrastara el micénico con otro idioma conocido o, en su defecto, toda la riqueza documental que el último trabajo de Chadwick nos presenta.

LAS ESCRITURAS DE LOS ANTIGUOS IBEROS

Paginas atrás hemos mencionado a la doctora Alice Kober, la filóloga que profundizó en el conocimiento del Lineal B. La doctora Kober formula la siguiente ley: «Es imposible descifrar una lengua desconocida escrita en una escritura desconocida». El Lineal B pudo descifrarse porque era una forma arcaica del griego y los investigadores partían de un conocimiento del griego clásico. Por eso el Lineal A, que no es griego, no ha podido ser descifrado. Es también el caso del etrusco. Su alfabeto, derivado del griego, no ofrece dificultad alguna, pero una vez leídas sus palabras no sabemos qué significan. Es como dar un texto en inglés a un español que no tiene ni idea de ese idioma. Reconoce las letras, puede leer, a su manera, la palabra table, pero nunca sabrá que significa «mesa».

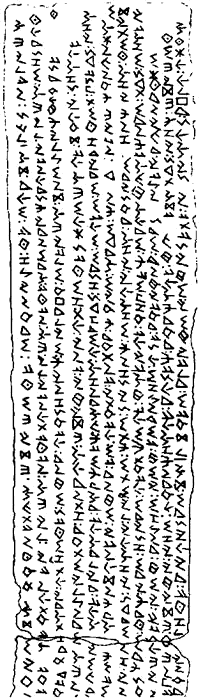

Inscripción de Cotorrita (según Antonio Beltrán).

A la llegada de los romanos, la península Ibérica era un conglomerado de tribus de distintos orígenes que hablaban dialectos o idiomas distintos y escribían, cuando escribían, con distintos aunque relacionados sistemas de signos. Dentro de este conglomerado podían distinguirse grosso modo dos regiones: la interior, desde el sur de Portugal hasta Aragón y Vasconia, que hablaba lenguas europeas; y la mediterránea, entre Cádiz y Cataluña, abierta desde antiguo a la influencia de fenicios y griegos. La mayor parte de la península hablaba celtibérico, una lengua céltica indoeuropea algo distinta de las que hablaban sus hermanos de la otra parte de los Pirineos pero en cualquier caso emparentada con las lenguas de Europa, incluidas griego y latín (del que proceden a su vez el castellano, el catalán y el gallego).

Las escrituras ibéricas han sido descifradas, unas mejor que otras, y podemos identificar aproximadamente sus sonidos, pero seguimos sin entender lo que dicen las palabras formadas con ellos. También podemos identificar algunos nombres propios, particularmente nombres de ciudades, pero eso no ayuda mucho.

En esta dificultad tiene algo que ver la pobreza de las fuentes. No hay bibliotecas, ni grandes ni pequeñas, no hay palacios o santuarios con archivos de contabilidad. Lo único que tenemos son unos cientos de inscripciones muy cortas y un par de bronces o vasos con algunas líneas. Algunas están escritas con letras latinas pero las palabras son indígenas. Otras están escritas en los distintos sistemas de signos utilizados en la península. Poco material y pobre para abordar una tarea tan compleja. Aparte de esto hay algunas docenas de nombres de ciudades, de lugares o de personas que aparecen en autores clásicos, griegos y latinos, que escriben sobre la península y sus gentes.

EL ESPEJISMO DEL VASCOIBERO

Desde el siglo XVI, debido al amor que despertó el Renacimiento por las cosas antiguas, algunos eruditos se esforzaron por descifrar las inscripciones prelatinas que aparecían en monedas y monumentos de la península Ibérica y sur de Francia. Hasta el siglo XIX, los avances fueron lentos: sólo se consiguió identificar algunas inscripciones en monedas con leyenda bilingüe. Después se avanzó más aprisa, aunque al principio por un camino equivocado, cuando se abrió paso la tesis del vascoiberismo también conocida como tesis alemana. El primero en formularla fue el filólogo Guillermo de Humboldt quien, después de estudiar el vasco in situ, anunció, en 1821, que los antiguos pobladores de la península habían hablado una lengua no indoeuropea de la que descendía el vasco. El método seguido por Humboldt para llegar a esta sorprendente conclusión era dudosamente científico: se basaba en la comparación de topónimos antiguos con modernas palabras vascas. Su congénita deficiencia estribaba en que pretendía comparar una lengua desaparecida en el siglo I con otra cuyos primeros testimonios de cierta entidad aparecen en el siglo XV y que, además, cuenta con varios dialectos. Humboldt establecía sus conclusiones a partir de la comparación arbitraria entre parecidos fonéticos. Si Granada se llamó, en lenguaje ibérico, Iliberris, su nombre estaría emparentado con las palabras vascas hiri, «ciudad», y berri o barri, «nuevo», es decir, sería «ciudad nueva». Las conclusiones de Humboldt fueron aceptadas sin mayor crítica y pasaron a otros investigadores alemanes posteriores hasta llegar a Hübner, el compilador del corpus de inscripciones ibéricas. Los sucesores del sabio alemán se lanzaron a las más aventuradas interpretaciones. En el famoso vaso pintado de Liria que muestra unos guerreros luchando hay una inscripción para la que propusieron la lectura gudua deisdea que partiendo del vasco gudu, «lucha» y deistu, «llamar», tradujeron «llamada a la guerra». Hoy con la nueva lectura de untermann se lee «kutur oisor» que no se parece nada a las palabras vascas propuestas. Así estaban las cosas cuando el profesor Gómez Moreno abordó el desciframiento de la escritura ibérica desde otra perspectiva y logró lo que Tovar ha llamado «una de las grandes hazañas intelectuales de nuestro tiempo». Gómez Moreno estudió las monedas que en una cara presentaban el nombre de la ceca emisora escrito en ibérico y en la otra en letras latinas. Cotejando estos nombres otras lecturas descubrió que la escritura ibérica es en parte silábica y en parte alfabética y que se remonta por lo menos al siglo VI a. de C. Para Gómez Moreno, la «escritura ibérica del Nordeste peninsular procede de la tartesia del Sur. Ésta, a su vez, nació de lo Oriental Mediterráneo». Para Tovar, «existen dos polos o centros de lenguas indoeuropeas: los celtíberos en la divisoria Ebro y del Duero y el Tajo; y los lusitanos en el centro de Portugal. Parece que cántabros, astures galaicos van más con el polo lusitano que con el celtibérico».

El alfabeto grecoibérico y el hispanocelta se conocen mejor que el tartesio. De hecho el alfabeto tartesio no debe considerarse todavía satisfactoriamente descifrado. Es un silabario de treinta y dos signos del que conocemos muy poco debido a la falta de monedas bilingües en su zona de expansión, y por lo tanto sólo se hacen lecturas dudosas. Sus signos se asemejan a los del alfabeto fenicio. Si damos crédito a las pruebas arqueológicas pare ce que este alfabeto se introdujo hacia el 700 a. de C. por la Baja Andalucía y luego se extendió por Extremadura, Estrabón escribe: «Los turdetanos son los más cultos de los iberos y tienen escrituras y crónicas en prosa y verso y leyes versificadas que se dice que datan de seis mil años»(III, 139). Hasta ahora no se han encontrado inscripciones tan antiguas.

Ya vemos que el panorama es complejo porque implica desentrañar distintos sistemas de escritura que, aunque estén emparentados, presentan multitud de variantes regionales y además reflejan distintos idiomas o dialectos usados por el mosaico de tribus y pueblos ibéricos. Lo que parece probado es que la escritura peninsular más primitiva se dio en la región tartésica y tiene sus inscripciones más antiguas en las estelas funerarias halladas en el sur de Portugal y Huelva (grupo del Suroeste). De allí se transmitiría a la tartésico-turdetana (grupo meridional), que suele aparecer en plomos escritos, y a la levantina u oriental (grupo ibérico) que aparece en monedas y cerámica. Los valores descifrados por Gómez Moreno eran los del Levante. Antonio Tovar señaló después la existencia de una lengua celtibérica testimoniada en inscripciones ibéricas. Por si ello fuera poco, en la zona de Alicante y Murcia, el ibérico coexiste con otra escritura grecojónica emanada de las colonias griegas de aquel litoral. A esto debemos sumar que el ibérico levantino puede estar trufado de préstamos del cartaginés. Sin embargo, no parece que sea lengua semítica. En cuanto a los elementos indoeuropeos que contiene (que podrían relacionarla con otros idiomas indoeuropeos conocidos como el griego o el latín) sólo puede decirse que son escasos.

GÓMEZ MORENO Y LOS VASCOIBERISTAS

En 1922 y 1925 Gómez Moreno publicó dos densos artículos sobre el tema en los que, además de proponer una nueva transcripción para los signos ibéricos, se atrevía a afirmar que el vasco y el ibérico eran lenguas completamente distintas, con escasa relación entre ellas. Esto desautorizaba abiertamente la tesis del vascoiberismo. Gómez Moreno señaló que se trataba de una escritura semisilábica en la que algunos signos representaban sonidos alfabéticos y otros signos vocálicos. Incluso logró distinguir entre dos alfabetos distintos, el tartésico y el ibérico propiamente dicho. Los dos estaban relacionados con el silabario grecochipriota y con el alfabeto griego arcaico. Entre los vascoiberistas que descalificaron el trabajo de Gómez Moreno destacó por su virulencia el prestigioso romanista Hugo Schuchardt que en su ancianidad veía poner en entredicho el trabajo de toda una vida.

Pero la tesis de Gómez Moreno era acertada e inevitablemente se fue abriendo camino entre los estudiosos: el alemán G. Bähr (1941) y los españoles Caro Baroja (1942) y Antonio Tovar (1946) basaron en ella sus estudios sobre lenguas prerromanas. Después de estos avances los continuadores de la tradición alemana, Ulrich Schmoll y Jürgen Untermann, profesor de la Universidad de Colonia (que ha revisado y completado el corpus de inscripciones de Hübner) aceptan unánimemente la tesis de Gómez Moreno y sus discípulos.

EL BRONCE DE BOTORRITA

El texto celtibérico más importante se encontró en Botorrita, pueblecito cercano a Zaragoza. Se trata de una placa de bronce que contiene once líneas de signos en lengua celtibérica. Antonio Beltrán cree que contiene un breve tratado de agricultura; Lejeune y otros investigadores consideran que se trata de un texto religioso procedente de algún santuario. Lo cierto es que el bronce de Botorrita no ha podido descifrarse satisfactoriamente aunque se conozca el significado de algunas de sus palabras: kantom, cien, tekametinas tat, pague diezmos, cominom, porqueriza. La prensa sensacionalista divulgó hace años la opinión del ingeniero e historiador aficionado georgiano Chota Vasilevich Hvelidze que, comparándolo con otro texto del antiguo alfabeto georgiano mrglovani (hacia 493), lo traduce: «Durante el año 4100 la tierra comenzó a temblar estrepitosamente. El sabio Rio recordó a sus seguidores que ya había sucedido esto otra vez y que entonces la tierra de los iberos había resultado devastada. Tenían por tanto que abandonar el país y emprender el camino siguiendo el Sol para encontrar una tierra prometida. El sabio y sus seguidores se dirigieron a donde se pone el Sol».

Esta interpretación del texto sostiene la procedencia caucásica de los vascos, una vieja teoría planteada por los grandes estudiosos del pasado, entre ellos el padre Fita y Humboldt, que se apoya en las curiosas coincidencias léxicas observables entre algunas lenguas caucásicas y el vasco. Es una hipótesis bastante aventurada: Estrabón señalaba que en el Cáucaso se hablaban unas setenta lenguas distintas y los árabes llamaron a la región «la montaña de las lenguas». Con esos precedentes parece natural que resulten muchas coincidencias comparando con el vasco. Antonio Tovar aplicó un método estadístico y dedujo que las coincidencias son «escasamente significantes». Esto quiere decir que el misterio continúa.

BIBLIOGRAFÍA

Cottrell, Leonard, Reading the Past, Londres, 1971.

Chadwick, John, The Decipherement of Linear B, Cambridge University Press, 1970.

—El mundo micénico, Alianza Ed., Madrid, 1978.

Harris, Geraldine, Dioses y faraones de la mitología egipcia, Anaya Ed., Madrid, 1990.

Lara Peinado, Federico, «Las primeras bibliotecas de la historia», Historia 16, núm. 149, Madrid, septiembre de 1988, pp. 121-128.

Pope, Maurice, The Story of the Decipherement, Londres, 1975.

Ruipérez, Martín S., «Los archivos micénicos», Historia 16, núm. 88, Madrid, agosto de 1983, pp. 60-65.

Tovar, Antonio, «Lenguas antiguas de España», Historia y Vida, núm. 87, Barcelona, junio de 1975, pp. 98-103.

Velaza, Javier, «La lengua de los iberos», Historia y Vida, núm. 294, Barcelona, septiembre de 1992, pp. 102-110.