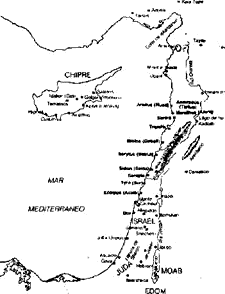

Las ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo oriental (según Blanco).

LOS FENICIOS

Fenicios, «los de la púrpura» los llamaron los griegos. Los tejidos teñidos con púrpura eran, en la Antigüedad, un artículo de lujo que sólo los potentados podían costearse. El tinte se extraía del molusco murex, que abundaba en las costas fenicias. De hecho la bíblica Canaán no es otra cosa que el «país de la púrpura».

Para los griegos, a cuyos textos tendremos que acudir reiteradamente, pues son los grandes cronistas de esta historia, la prosperidad fenicia, que en su día fue envidiada por todo el Mediterráneo, procedía del humilde murex a partir del cual se fueron amasando las primeras grandes fortunas que luego se invertirían en fletar orondos cargueros con los que los fenicios comerciaron por todo el mundo conocido e incluso por el todavía desconocido.

Pero el molusco murex no puede explicarlo todo. Además estaba la geografía. El fenicio, dice Heródoto, era un pueblo «botado al mar por su geografía». Podemos comprobarlo echando una leve ojeada al mapa. Los fenicios vivían en la fachada oriental del Mediterráneo, donde hoy está el Líbano. Su país era una débil franja costera aislada del continente por una cadena de montañas, los montes del Líbano, cubiertas entonces por espesos bosques de cedros. Lo que los fenicios necesitaban para construir sus excelentes naves, e incluso para suministrar madera de alta calidad y precio al Egipto faraónico, siempre tan necesitado de materiales de construcción. Por cierto que el símbolo del Líbano actual sigue siendo el cedro de sus montes, aunque de los bosques de la Antigüedad queda poco más que el recuerdo.

Doce siglos antes de Cristo, los países costeros del Mediterráneo oriental sufrieron la invasión de unos misteriosos «pueblos del mar». Reinos centenarios que parecían establecidos para la eternidad se vinieron abajo estrepitosamente en el plazo de unos años. La desaparición del imperio hitita por el Norte y el debilitamiento de Egipto por el Sur creó un vacío de poder en toda la fachada oriental del Mediterráneo, donde ahora están Israel, Líbano y Siria. En esta franja costera fueron germinando débilmente, a lo largo del siglo XI a. de C, una serie de estados independientes: al Norte, los fenicios; al Sur, los filisteos, y tierra adentro, arameos y hebreos.

LAS CIUDADES DEL MAR

Fenicia nunca fue un Estado unificado en la moderna acepción del término. Era, simplemente, un conjunto de ciudades más o menos importantes cuyos habitantes vivían del comercio marítimo y de la industria relacionada con él, es decir, astilleros, factorías de artículos manufacturados y de elaboración de las materias primas que los barcos suministraban. Si pensamos en el papel del comercio inglés de la época victoriana, aspirante a monopolizar y explotar las fuentes de riqueza allá donde se encontraran, podríamos atrevernos a decir que los fenicios fueron los ingleses de la Antigüedad. «Fenicia fue ilustre —escribe Pomponio Mela— por los fenicios, raza de hombres hábiles y bien dotados para los oficios de la guerra y de la paz; ellos inventaron las letras y otras obras de la literatura y de las artes, como recorrer los mares con naves, combatir con escuadras y gobernar a los pueblos, así como el despotismo y la guerra». Para otro escritor clásico, Diodoros, «los fenicios allegaron grandes riquezas en el comercio de la plata. Gracias a este comercio, que realizaron durante mucho tiempo, crecieron hasta el punto de poder fundar colonias en Sicilia e islas cercanas, en África y Cerdeña y en Iberia». Incluso en su emplazamiento mostraban vocación marinera las ciudades fenicias. Procuraban construirlas sobre islas (Tiro, Arados) y, cuando no había isla, sobre penínsulas (Biblos, Sidón, Beritos —la moderna Beirut—). Podríamos añadir Cádiz a la lista, puesto que, aunque es probable que estuviera poblada antes de la llegada de los fenicios, allí establecieron ellos su principal colonia de Occidente.

Las ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo oriental (según Blanco).

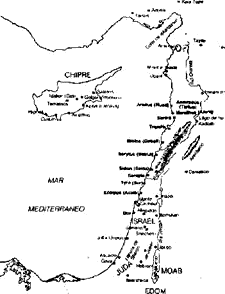

Naves fenicias dotadas de espolón, según un relieve asirio del Siglo VII a. de C.

En ciertos aspectos estas ciudades eran sorprendentemente modernas. Como la condición insular limitaba la expansión del casco urbano, las ciudades tenían que crecer en altura a base de construir edificios de pisos rematados en terrazas. Algunos de ellos, probablemente los de las familias más pudientes, estaban dotados de esbeltas torrecillas desde las que se podía atalayar el mar, fuente de toda prosperidad. Estas terrazas estaban adornadas con plantas y emparrados, a usanza mesopotámica.

El emplazamiento insular de los fenicios no se explica sólo por su apego al mar. Era también una precaución: la ciudad marinera era fácil de defender de enemigos externos, particularmente si además contaba con una formidable escuadra. Por que Fenicia tenía la desgracia de estar rodeada de poderosos vecinos que envidiaban su riqueza y la esquilmaban periódicamente: Asiría, Babilonia, Egipto, Israel, griegos y filisteos.

El gobierno de la ciudad estaba en manos de una oligarquía adinerada, un consejo de ancianos que no era otra cosa que un consejo de administración, aunque la cabeza visible fuera un rey representante de la familia más poderosa, erigida en dinastía a la usanza oriental.

Para el hombre mediterráneo de su tiempo, fenicio era sinónimo de excelente navegante, de comerciante astuto y sin escrúpulos e incluso de pirata. La piratería estaba considerada otra forma de lucro relacionada con el mar. De todas esas actividades existía una tradición sólidamente establecida en el Mediterráneo oriental desde las talasocracias que precedieron a los fenicios, principalmente Creta y Micenas.

Los fenicios nunca alistaron grandes ejércitos en tierra. A menudo se contentaban con pagar mercenarios que hiciesen el trabajo sucio. Pero en el mar procuraron contar siempre, junto a la flota comercial más potente de su tiempo, con otra flota de guerra que la protegiera. Eran barcos de estilizada línea, muy veloces y marineros, y dotados de un temible espolón de proa, que actuaba como ariete y servía para abrir grandes vías de agua y echar a pique las naves enemigas. Por cierto que este revolucionario invento, al que se atribuyó la supremacía naval fenicia, se continuaría usando en el Mediterráneo hasta después de la batalla de Lepanto, casi dos milenios y medio más tarde.

LA TIERRA DE PASO

La desgracia de Fenicia, y probablemente la del resto de los inquilinos que ha ocupado su privilegiado solar a lo largo de la historia, residía en la indefinición de sus fronteras y en su condición de tierra de paso estratégicamente situada entre tres continentes.

La potencia de Fenicia estaba en el mar; su debilidad en tierra. Las ciudades fenicias nunca supieron defenderse de sus belicosos vecinos. A la postre, su carencia de insularidad les dejaba a merced de las grandes potencias que se sucedían en el control de la región. En el siglo VIII a. de C. tuvieron que reconocer la autoridad de Asiría. A pesar de ello el comercio mediterráneo era tan boyante que las riquezas de las ciudades fenicias no dejaron de aumentar. En 701 a. de C, Senaquerib las conquistó, a excepción de Tiro. En 586 a. de C, fueron sojuzgadas por Babilonia. Otra vez la poderosa Tiro se resistió, pero acabaría sucumbiendo en el año 573 a. de C, después de un asedio de trece años. Cuando Nabucodonosor II terminó sus conquistas, el imperio babilónico entró en franca decadencia. En 539 a. de C. Ciro II conquistó Babilonia y la añadió a su imperio, junto con todas sus posesiones, ciudades fenicias incluidas. Dos siglos más tarde este floreciente imperio se incorporó al de Alejandro Magno. Toda Fenicia se entregó sin resistencia al nuevo señor de Oriente, excepto, lógicamente, Tiro. Pero Tiro sucumbiría en el año 332 a. de C, después de un asedio de siete meses del que hablaremos más adelante.

EL TEMPLO DE JERUSALÉN

Uno de los vecinos de Fenicia, Israel, había llegado a ser muy poderoso. Su rey David, en su origen un simple pastor, deseaba construir un palacio que estuviese a la altura de su condición de nuevo rico y prestase brillo a la dinastía que quería fundar. Pero Israel, pueblo nómada hecho a ir de un lado a otro en busca de pastos y pozos para sus rebaños, no poseía tradición constructiva alguna. Faltaban, por tanto, arquitectos y artesanos. El rey de Tiro, Hiram, no tuvo inconveniente en facilitárselos. Así pues los fenicios construyeron el palacio de David. Esta colaboración se prolongaría e intensificaría durante el reinado de Salomón, hijo y sucesor de David. Cuando Salomón (961-923 a. de C.) quiso levantar una digna morada para el exigente Jehová, Hiram le envió los mejores arquitectos y artífices de su ciudad.

El templo que levantaron los fenicios en Jerusalén seguiría el modelo de los hilanis o palacios hititas, un trazado que estuvo muy divulgado por Oriente Medio. Estaba precedido por dos imponentes columnas tan singulares que incluso tenían nombre propio: Joaquín y Boaz. Éstas y otros elementos del templo, del que sólo se conoce su descripción en uno de los libros de la Biblia, han suministrado durante siglos un ilustre origen a ciertas sociedades secretas que se proclaman herederas de los saberes de los constructores del templo de Salomón, entre ellas la Masonería. Por cierto que en otros templos fenicios seguimos encontrando las mismas notables columnas. Cuando Heródoto habla del templo erigido a Melkart en Tiro, escribe: «Entre las ricas ofrendas había dos columnas, la una de oro acendrado; la otra, de piedra esmeralda que de noche resplandecía sobremanera».

Pero esto no fue todo. Salomón, rey de tierra adentro pero dotado de aspiraciones imperiales, anhelaba poseer una flota propia con la que comerciar con lejanas tierras. Hiram le facilitó técnicos que construyeran las naves y marinos que adiestraran a los suyos en las artes de la mar. La flota de Ofir regresó a Israel con casi quinientos talentos de oro; la de Tarsis regresaba cada tres años cargada de productos exóticos, de metales preciosos, de monos y pavos reales. Conociendo lo celosamente que los fenicios procuraban proteger sus monopolios, se hace difícil creer que el naviero fuera Salomón, aunque lo sostenga la Biblia.

LA VUELTA A ÁFRICA

Hacia el año 600 a. de C, el faraón Nekko II (también se escribe Necao) quiso hacer un viaje experimental para averiguar la extensión del continente que contenía las fuentes del Nilo. Se trataba de que una escuadra partiera de sus puertos del mar Rojo con rumbo Sur y circunnavegara África regresando por el Mediterráneo. Veamos lo que nos cuenta Heródoto: «Despachó en unas naves a ciertos fenicios con orden de que a la vuelta navegaran a través de las Columnas de Hércules (es decir, el estrecho de Gibraltar) y regresaran a Egipto por el Mediterráneo. Partieron, pues, los fenicios del mar Eritreo e iban navegando por el mar del Sur; cuando llegaba el otoño desembarcaban en cualquier punto de África, sembraban y aguardaban el tiempo de la siega. Recogida la cosecha, se hacían nuevamente a la mar de suerte que, pasados dos años, al tercero doblaron las Columnas de Hércules y llegaron a Egipto. Y contaban lo que para mí no es creíble, aunque para otros quizá sí: que navegando alrededor de África habían tenido el sol a la derecha».

Conmovedora prudencia la de Heródoto al comunicarnos sus reservas sobre este curioso dato que, paradójicamente, es el que acaba de confirmarnos la veracidad de la hazaña fenicia. En efecto, al subir por las costas atlánticas de África debieron tener el sol a la derecha, lo que, a unos marinos que desconocían la brújula y nunca se habían arriesgado fuera del Mediterráneo, les debió parecer cosa maravillosa.

Tiempo después, en el siglo V a. de C. otro explorador fenicio (en puridad cartaginés, pero Cartago era colonia fenicia) volvió a explorar las costas africanas y dejó escrita una narración de su experiencia, El periplo de Hannon. El objeto de esta expedición era fundar colonias cartaginesas en las costas del misterioso continente. Para ello fletaron sesenta navíos pesados, de los denominados penteconteras, en los que embarcaron tres mil colonos de uno y otro sexo con abundantes pertrechos y provisiones. La flotilla descendió por las costas atlánticas hasta el Senegal pero fracasó en su propósito y hubo de regresar a Cartago cuando se acabaron las provisiones llevando, entre otros recuerdos de África, las pieles de algunos gorilas que habían cazado creyendo que se trataba de mujeres nativas.

Las navegaciones de los fenicios no eran tan arriesgadas como serían, muchos siglos después, las de los exploradores portugueses y españoles. Los fenicios practicaban una navegación de cabotaje, es decir, siguiendo la costa y procurando no perderla de vista. Incluso solían pernoctar en tierra, al abrigo de puertos o refugios naturales. Por este motivo muchas de sus factorías y colonias distaban entre ellas sólo un día de navegación.

LOS BUHONEROS DEL MEDITERRÁNEO

Al margen de las anecdóticas incursiones por el índico y el Atlántico, que estudiaremos más adelante, el dominio propio de las naves fenicias fue el mar Mediterráneo en cuyas costas no dejaron rincón por explorar. ¿Qué buscaban? En un principio plata, estaño y oro, los metales que escaseaban en los países de Oriente. Los mejores yacimientos de plata estaban en el sur de la península Ibérica; los de estaño, en Galicia y las Casitérides (islas Británicas); los de oro y marfil, en África. Más adelante la actividad comercial fenicia se diversificó para abarcar otros productos tales como conservas de pescados y esparto.

En un principio este comercio se ejercía según el rudimentario procedimiento del trueque. Llegaban las naves fenicias a una playa e intercambiaban sus baratijas y productos manufacturados por los metales preciosos que les traían los indígenas en forma de lingotes. Un cuadro que, por cierto, se repetiría con escasas variantes en el comercio entre europeos e indígenas americanos muchos siglos después.

Andando el tiempo, hacia el siglo V a. de C, los púnicos acuñaron moneda, lo que agilizaría extraordinariamente el intercambio comercial. Para entonces se habían establecido firmemente en los territorios mineros y explotaban casi directamente los yacimientos.

LA CAÍDA DE TIRO

El golpe de gracia que arrastró a Fenicia a su decadencia fue la pérdida de la hegemonía de Tiro, su ciudad más poderosa. Hay un memorable episodio que ilustra la tenacidad de la ciudad y la de su más famoso conquistador. Alejandro Magno, el caudillo griego, apenas había cumplido veinticuatro años y, no conforme con ser el hombre más poderoso de su tiempo, aspiraba al dominio del mundo conocido, ambición que, de no haber muerto prematuramente, a la temprana edad de treinta y tres años, es posible que hubiese logrado. Cuando Alejandro se dirigió a la conquista de Egipto, al frente de un ejército de cuarenta mil hombres, al que seguía por mar una escuadra de ciento sesenta naves, la única ciudad del camino que se negó a abrirle sus puertas fue Tiro. El joven Alejandro decidió aplazar su empresa egipcia hasta que conquistase aquel emporio desde el que se controlaba buena parte del comercio mediterráneo. No era tarea fácil. Tiro era una isla enfrente de las playas del continente. Todo su entorno estaba amurallado hasta el borde del mar, de modo que ni siquiera quedaba espacio para intentar un desembarco de tropas. A los poderosos babilonios les había llevado nada menos que trece años rendir aquella ciudad. Pero Alejandro no se arredró por las dificultades. ¿Acaso no disponía de los mejores ingenieros militares del mundo? Decidió construir un istmo artificial de seiscientos metros de largo que convirtiese aquella isla en península y le permitiese atacarla por tierra.

Pasaron los meses y las obras del istmo progresaban fatigosamente pues los habitantes de la ciudad hacían todo lo posible por entorpecerlas hostigando con sus flechas a los obreros. Cuando el dique estuvo por fin construido, grandes torres de madera rodaron por su calzada camino de la ciudad. Aquellos artilugios, llamados helepolos, constaban de una serie de pisos superpuestos desde cuyas plataformas los arqueros de Alejandro hostigaban a los defensores de la muralla. Si concedemos crédito a los autores antiguos, tendrían unos cincuenta metros de altura, con lo que dominarían sobradamente las defensas fenicias.

Tiro cayó fatalmente en manos de Alejandro Magno y el dique que construyeron los griegos alteró la geografía del litoral. A lo largo de dos milenios las mareas han ido acumulando arena a uno y otro lado y hoy la antigua isla es una península unida a la costa por un amplío istmo, cuyo origen artificial nadie sospecharía a primera vista.

SACRIFICIOS HUMANOS

La religión fenicia es, en su origen, una típica religión mediterránea cuyos mitos reproducen la alternancia anual propiciatoria de las cosechas. Esto nos indica que aquella sociedad fue agrícola antes que marinera, como todos sus vecinos del Oriente Próximo.

La religión se organizaba en torno a una tríada de dioses: el dios mayor, su esposa y un dios joven. El dios máximo o Él gobernaba sobre una serie de divinidades que vienen a ser manifestaciones locales de la tríada, entre ellos Baal o «señor», dios de los fenómenos atmosféricos; Dagon, dios de los cereales y las cosechas, y Aliyan-Baal, de las aguas subterráneas y manantiales.

Melkart, dios mayor de Tiro, se identificó, en los autores clásicos, con el Heracles griego, y su pareja, Astarté, primitiva diosa de la fecundidad equivalente a la Ishtar babilónica, con Afrodita, la diosa del amor. Estos dioses, implantados en las colonias de Iberia, ejercerían profunda influencia en el sur de nuestra península. Algunos autores han querido relacionar ciertos aspectos de la moderna devoción popular a la Virgen María con per vivencias del culto a la deidad femenina fenicia. En cualquier caso, la religión constituye uno de los más sólidos valores culturales aportados por los fenicios a nuestra península. Representaciones de estos dioses y objetos de culto a ellos asociados aparecen en los yacimientos ibéricos incluso en niveles de época ya plenamente romana.

Un terrible aspecto de la religión fenicia fueron los sacrificios humanos con los que, cuando la comunidad se sentía en peligro, se intentaba aplacar la cólera de la divinidad. El historiador Diodoros se refirió a estos sacrificios en un pasaje de su obra: «Decidieron sacrificar en una gran fiesta a doscientos niños de las familias más importantes de la ciudad». Otro escritor antiguo. Tertuliano, transmite la terrible escena en que los padres «ahogaban en besos y caricias los alaridos de los niños» cuando los llevaban al sacrificio. Durante mucho tiempo, la posteridad, horrorizada, se negó a dar crédito a estos testimonios y los consideró mero infundio urdido por la propaganda del enemigo romano. No obstante, a principios de los años veinte de nuestro siglo, un descubrimiento arqueológico vino a confirmar los horrores de aquella práctica: en el solar de la antigua Cartago apareció una lápida en la que figuraba un sacerdote llevando en brazos a un niño. Sus descubridores excavaron en el lugar donde había aparecido la piedra y a seis metros de profundidad dieron con un subterráneo. Se trata de un templo, hoy conocido como «santuario de Baal» o «de Tanit», donde se han encontrado miles de urnas funerarias que contienen restos humanos carbonizados. Estas urnas aparecen a distintos niveles que van del siglo VIII a. de C. hasta la destrucción de Cartago en el III. Un examen de los huesos confirma que se trataba de niños, los más jóvenes de tan sólo unos meses de edad y los mayores de apenas diez años.

LA CULTURA FENICIA

Es casi inevitable que asociemos a los pueblos de la Antigüedad con sus creaciones materiales y, a ser posible, artísticas, que hoy rescatan los arqueólogos y exhiben los museos. A los egipcios los relacionamos con las pirámides; a los griegos con los templos columnados y las hermosas estatuas; a los romanos, con las grandes obras públicas. Pero a los fenicios no los podemos identificar con ninguna creación original. Lo más característico que produjeron, su flota, desapareció con ellos. En lo que se refiere a sus manifestaciones artísticas, sólo cabe indicar que su eclecticismo les restó originalidad. Como en un Tafwan de la época, no intentaban ser originales sino fabricar aceptables imitaciones de todo lo que se vendiera bien. Gente más proclive a la obtención de beneficios que a la pura recreación estética, no produjeron grandes obras destinadas a concitar la admiración de la posteridad, sino creaciones artesanas, a ser posible fabricadas en serie, pequeñas y fáciles de transportar y comercializar. El mérito fenicio fue servir de vehículo de intercambio cultural. Gracias a ellos entraron en contacto las más distantes riberas del Mediterráneo.

Lo que podríamos denominar arte fenicio, más artesanía que arte, se reduce a placas de marfil, joyas, máscaras, sarcófagos, estelas, orfebrería y cerámica. En ellas armonizan estilos tan dispares como los de Grecia, Asia Menor, Egipto y Mesopotamia. Es de esperar que, cuando se intensifiquen las excavaciones, los yacimientos del sur de nuestra península rendirán todo un tesoro de manifestaciones de este arte fenicio. Mientras tanto, hemos de conformarnos con admirar obras tan acabadas y perfectas como los sarcófagos antropoides de Cádiz. El del varón fue tallado en alabastro por un escultor chipriota, probablemente hacia mediados del siglo V a. de C; el de la mujer, data del siglo IV a. de C.

Muchas de las obras fenicias a las que hemos aludido son creaciones de artesanos chipriotas. En Chipre existía, desde época antigua, una intensa tradición artesanal en la que se acusaban influencias tanto griegas como orientales.

EL ALFABETO

Probablemente la mayor contribución de los fenicios a la humanidad fuera el desarrollo del alfabeto. Este alfabeto parte de ciertos precursores, entre los que cabe citar el protocananeo y el cuneiforme alfabético (cuyo número de signos oscila entre 27 y 30). Hacia el siglo XIII a. de C. las letras del protocananeo eran ya veintidós. A poco, el trazado de estas letras se regularizó, así como el sentido horizontal de la escritura y la correspondencia de un signo por letra representada. Este nuevo estadio de evolución recibe el nombre de Fenicio. Sus inscripciones más antiguas se datan hacia el año 1000 a. de C. Una de las más notables se encuentra en el sarcófago de un rey de la ciudad de Biblos llamado Agram que se había hecho sepultar con el solemne ceremonial de un faraón egipcio. Tres siglos después, este alfabeto era ya conocido en Mesopotamia y en la península Ibérica como veremos en otros lugares de este libro.

LOS FENICIOS EN ESPAÑA

Mil años antes de Cristo ya habían llegado los fenicios a las costas del sur de la península Ibérica. Andando el tiempo, gentes de Tiro fundaron allí una serie de colonias: Gades, Malaka, Sexi, Abdera; y factorías o fábricas: Aljaraque, Toscanos, Morro de las Mezquitillas y Guadalhorce.

Mencionamos, por supuesto, las que aparecen en las fuentes o las que modernamente han descubierto los arqueólogos, pero es seguro que existen otras muchas cuyos nombres y situación no conocemos todavía. La luminosa Cádiz se hace ciudad —próspera ciudad, la más antigua de Europa— con los fenicios, sea o no fenicio su origen, que eso está por aclarar. «Sobre la fundación de Cádiz —cuenta Estrabón— ve aquí lo que dicen recordar sus habitantes: un oráculo ordenó a las gentes de Tiro que fundaran una colonia en las Columnas de Hércules. Los exploradores enviados llegaron hasta el estrecho que hay junto a Kalpe y creyeron que sus promontorios eran los límites de la tierra habitada y el término de los trabajos de Hércules, suponiendo que allí estaban las columnas mencionadas por el oráculo (…) pero, como en este lugar de la costa ofreciesen un sacrificio y las víctimas no se mostraran propicias, regresaron. (A otra expedición enviada le sucedió de forma parecida). En la tercera expedición fundaron Cádiz y alzaron el santuario a Oriente de la isla y la ciudad a Occidente».

El santuario de Melkart en Cádiz se haría famoso con el tiempo y perduraría en época romana bajo la advocación de Hércules, cuyas cenizas se custodiaban allí, según Pomponio Mela. La pureza del culto fenicio se mantendría hasta el punto de que los romanos tuvieron que prohibir la práctica de sacrificios humanos. Naturalmente el caso de Cádiz fue excepcional. Las restantes colonias y factorías fenicias fueron mucho más modestas. Por lo general se trataba de pequeños poblados situados en la costa o junto a la desembocadura de un río. A veces se encuentran necrópolis emplazadas en las colinas vecinas, como en los casos de Trayamar y Almuñécar. Por cierto que en esta última se ha producido un interesante hallazgo: urnas egipcias de alabastro con sus correspondientes cartelas jeroglíficas, que sirvieron como urnas funerarias para alojar las cenizas de los muertos después de la cremación. ¿Cómo han llegado hasta aquí? La explicación es simple: ya en la Antigüedad existía un activo comercio de objetos de lujo egipcios procedentes del saqueo de las tumbas del valle del Nilo.

Entre el 1000 y el 500 a. de C. se multiplicaron las colonias fenicias en las costas meridionales de España y en las Baleares. Algunas crecieron hasta convertirse en ciudades: Malaka (Málaga), Sexi (Almuñécar), Abdera (Adra). Desde ellas, los fenicios encauzaban el comercio de los metales que tanto abundaban en el Sur. Sobre esta base mantendrían activo comercio con los tartesios y demás poderes indígenas. Pero, como hemos visto, en 573 a. de C. Nabucodonosor conquistó la lejana metrópoli de Tiro y este desastre favoreció indirectamente a Cartago, la floreciente colonia africana, que muy pronto vino a sustituir a Tiro en el comercio púnico occidental.

Eran tiempos de creciente competencia. También los griegos foceos y los etruscos pugnaban por obtener su cuota de mercado en Iberia y el Mediterráneo occidental. La rivalidad fue creciendo hasta que finalmente hizo crisis en la batalla naval de Alalia (535 a. de C.) donde la escuadra griega fue derrotada por la cartaginesa. Después de este episodio, el mar se repartió en zonas de influencia y los cartagineses pudieron disfrutar del monopolio del comercio con las costas levantinas y andaluzas hasta su derrota y sustitución por Roma.

¿FENICIOS EN AMÉRICA?

Para los griegos y los romanos, que informan la Antigüedad clásica de Occidente, el mundo se circunscribía al Mediterráneo y terminaba en las míticas Columnas de Hércules, es decir, en el estrecho de Gibraltar. Más allá, todo era misterio. No obstante, las costas atlánticas debieron ser conocidas para ciertos comerciantes mediterráneos del primer milenio a. de C. Estas navegaciones constituían un secreto celosamente guardado por los fenicios y las otras potencias marítimas que se aventuraron por aquellas aguas. La política de sigilo estaba destinada a disuadir a los posibles competidores y asegurarse el monopolio de la explotación de productos exóticos.

Los fenicios establecieron dos rutas: una circunnavegaba Europa; la otra descendía por la costa africana. Sus intereses atlánticos eran variados: estaño de las islas Casitérides (Británicas); ámbar del mar del Norte; y un sucedáneo de púrpura obtenido de la sangre de un lagarto que abundaba en las islas Canarias. También explotaban las ricas pesquerías del litoral africano. Posiblemente fueron los propios fenicios los que difundieron la imagen de un inhóspito océano poblado de terribles monstruos, arteras corrientes e insondables remolinos. Así salvaguardaban los secretos de sus exploraciones y descubrimientos. El océano se convirtió, en las mitologías antiguas, en el lugar misterioso donde se situaban los Campos Elíseos y el Jardín de las Hespérides.

Las escasas noticias geográficas filtradas por la censura fenicia y desvirtuadas al transmitirse de un autor a otro conformaron la creencia en la existencia de islas o tierras al otro lado del Atlántico. Los antiguos no tenían la certeza de que existiera América pero quizá lo sospechaban. Plutarco, en el siglo I, sitúa el reino de Merope en un continente al otro lado del Atlántico. Un personaje de Claudio Elíen, griego del siglo III, sostiene que el Viejo Mundo es una isla y que al otro lado del océano existe un gran continente rico en oro y plata. Ya vimos, páginas atrás, que Platón hablaba asimismo de un continente desconocido que se extiende al otro lado de la isla Atlántida. Aristóteles y Plinio mencionan islas atlánticas, quizá espacios concretos distintos del mítico Jardín de las Hespérides. Plinio {Historia Natural, IV, 31) es sorprendentemente preciso: «A cuarenta días de navegación de las islas Borgadas (¿Cabo Verde?), están las Hespérides (¿Antillas?).» ¿Se trata de una simple coincidencia o está relatando noticias que ha obtenido de alguna fuente fenicia?

Las menciones clásicas directas o indirectas del mar de los Sargazos son igualmente abundantes. Las encontramos en Timaios, en el periplo de Scylax y en el llamado Pseudo Aristóteles. Con notable precisión señalan que este mar se encuentra a cuatro días de navegación de Cádiz. Los romanos lo denominaban mare yadosum.

Existen, además, indicios de otras exploraciones fenicias. Una nave gaditana fletada por el griego Eudoxo alcanzó la isla Madera (isla de Eudoxos). Puestos a imaginar otras exploraciones fenicias de las costas atlánticas, es posible que llegados a la costa occidental del África Austral, tomasen la corriente ecuatorial que los llevaría a Brasil y las Guayanas. Decisión y pericia no faltaron a los fenicios. Pensemos que la circunnavegación de África que ellos completaron en sólo tres años costaría a los portugueses casi un siglo en tiempos de Colón. No obstante, la proeza de cruzar el Atlántico aprovechando los alisios entraña, necesariamente, un conocimiento de estos vientos que no sabemos si los fenicios poseyeron.

La hipótesis del descubrimiento de América por los fenicios es muy antigua. El propio Colón estaba convencido de que la flota fenicia que cada tres años llevaba oro y productos exóticos a Salomón anclaba frente a las costas de Veragua. Hornio, en 1652, y un siglo más tarde Alejandro Vanegas señalaron exploraciones fenicias en Haití, Cuba y Centroamérica. Fernández de Oviedo relaciona, por su parte, el mito platónico de la Atlántida con las navegaciones cartaginesas a través del océano. Más recientemente, M. Boland establece que las exploraciones púnicas de América se produjeron en tres periodos en torno a los años 480, 310 y 146 a. de C. Esta última fecha correspondería a la destrucción de Cartago por los romanos. Una parte de la flota púnica atravesaría el Atlántico perseguida por otra flota romana (lo que explicaría el hallazgo de monedas y clavos de barco romanos en las costas de Venezuela).

FANTASÍAS CRIOLLAS

Desde mediados del siglo pasado, la hipótesis de las navegaciones salomónicas en América ha recibido nuevo impulso de la mano de autores como Brasseur de Bourgbourg y el excéntrico lord Kingsborough, que encuentran en la Biblia menciones de América que habían pasado desapercibidas a muchas generaciones de exegetas. Por ejemplo: «A todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, y a los reyes de las islas que están más allá de los mares», como leemos en Jeremías 25, 22. Ya dijimos, páginas atrás, que la flota salomónica, manejada por nautas fenicios, empleaba tres años en cada viaje a Tarsis y regresaba con un cargamento de oro, plata, colmillos de elefante, monos y pavos. Tradicionalmente se ha identificado el Tarsis bíblico con Tartessos, ciudad o reino situado en la Baja Andalucía. Ofir, por su parte, podría ser algún punto del litoral etíope o quizá Malasia. Pero los partidarios de las antiguas navegaciones transatlánticas fenicias insisten en que los topónimos de Parvaim, Ofir y Tarsis corresponden a tierras americanas. Con meritoria paciencia, Onffroy de Thoron examinó los mapas de Perú hasta encontrar dos ríos llamados Paru, cuyo plural hebreo, Paruim, correspondería al Parvaim bíblico. En otro notable esfuerzo de imaginación descubrió que la famosa puerta del sol de Tiahuanaco está inspirada en la Puerta de Ishtar de las murallas de Babilonia. Pero esto va entrando ya en el terreno de la ficción histórica, género que los fenicios, siempre tan apegados a la realidad, hubiesen seguramente reprobado.

EL ENIGMA DE LAS CRONOLOGÍAS

Dios creó el mundo exactamente a las nueve de la mañana del veintitrés de octubre del año 4004 a. de C, si admitimos las conclusiones del arzobispo Ussher y otros sabios ingleses del siglo XVII. Hoy cualquier alumno de básica, no necesariamente aplicado, está en condiciones de rebatir esta dogmática afirmación, pero en su tiempo fue universalmente aceptada, incluso por inteligencias tan preclaras como la de Isaac Newton.

Casi nadie reparó en los estudios del erudito José Justo Escalígero (1540-1609) que basándose en la Historia de Egipto de Manetón, un estudioso alejandrino del siglo II a. de C, dedujo que la primera dinastía egipcia se remontaba al año 5285 a. de C. Según este cómputo, la monarquía egipcia resultaba ser anterior a la creación del mundo calculada por el arzobispo Ussher. ¿Cómo resolver el conflicto? En una época que supeditaba la ciencia a la religión nadie se atrevía a poner en entredicho la autoridad de la Biblia. Por lo tanto Escalígero y sus discípulos tuvieron que inventarse un absurdo Periodo «proléptico» o de historia anticipada, anterior a la Creación, e incluso decidieron que las dinastías egipcias enumeradas por Manetón no fueron sucesivas sino simultáneas, que Egipto es muy grande, con lo cual se salvaba airosamente el problema.

En el Siglo de las Luces, el XVIII, todavía se mantenían las dudosas cronologías heredadas de la época anterior, pero, a partir del desciframiento de los jeroglíficos egipcios, en 1822, no hubo más remedio que ir aceptando que la historia del hombre era mucho más antigua de lo que hasta entonces se había mantenido. En 1859, la divulgación de las teorías evolucionistas de Darwin desacreditó definitivamente la cronología bíblica y obligó a los más reticentes científicos a aceptar los antiquísimos orígenes del hombre. Desde entonces se hizo dogma la creencia en el constante progreso de la especie humana desde un estadio semianimal hasta el autocomplaciente desarrollo científico y técnico del siglo XIX.

La arqueología es una ciencia joven y, por consiguiente, relativamente vulnerable. Un nuevo hallazgo puede, teóricamente, echar por tierra largos años de ardua labor e hipótesis pacientemente construidas. Esto no es nada nuevo. Por las frecuentes revisiones parciales a que se ve sometida, casi podemos afirmar que la arqueología es una ciencia en permanente estado de crisis.

Cuando el historiador del siglo XIX se asomaba al abismo de los milenios de evolución humana se planteaba un arduo problema: ¿cómo fechar los estigios que los arqueólogos desenterraban por todas partes? Cuando existen testimonios escritos, periodización de la historia viene dada en las feas contenidas en anales, crónicas, y listas dinásticas reales, pero la escritura se desarrolló muy tardíamente. ¿Y los milenios de lenta evolución humana que la precedieron? Los primeros arqueólogos, sin otro auxilio que el del sentido común, observaron que los estratos o niveles de un yacimiento presentan una ordenación cronológica natural: los restos o piezas más profundos son más antiguos que los que están por encima de ellos, más cercanos a la superficie, en niveles que se han sedimentado posteriormente. Cuando se excava un yacimiento importante, por ejemplo una ciudad, no es infrecuente que aparezcan hasta nueve niveles sucesivos, es decir, nueve ciudades superpuestas, como ocurrió en Troya, las nueve Troyas que se fueron sucediendo en aquel estratégico solar desde la prehistoria hasta la época romana. Esto se debe a que hasta época relativamente reciente la nueva casa se construía sobre los escombros de la antigua, dado que transportar los escombros a un terreno improductivo fuera de la población resultaba prohibitivo.

La división de la prehistoria en tres edades, debida al danés Christian Thomsen (1788-1865), ofreció una sucesión cronológicamente válida que todavía mantiene su vigencia: la piedra tallada es la más antigua (Paleolítico); la pulimentada es más moderna (Neolítico), y los metales (Bronce y Hierro), más recientes aún. El gran problema de la arqueología no era determinar el orden cronológico relativo de los hallazgos, sino las fechas aproximadas, la cronología precisa de cada periodo.

En 1885, el erudito sueco Oscar Montellius propuso una secuencia de culturas que relacionaba distintos países del área mediterránea con Grecia y Oriente Medio, donde existían cronologías antiguas. Las innovaciones culturales observadas en la prehistoria europea se explicaban como influjo cultural de los países del Creciente Fértil. Se suponía que todo progreso procedía de Oriente. Por lo tanto, las cronologías relativas se calculaban sobre la base de una irradiación gradual de estas influencias, más tardía cuanto más lejana.

CRONOLOGÍAS ANTIGUAS

Ya hemos dicho que algunas civilizaciones antiguas (súmenos, egipcios, asidos, griegos, etc.) establecieron sus propias cronologías, o, al menos, transmitieron datos cronológicamente aprovechables tales como anales, listas de reyes, inscripciones conmemorativas y obras de astronomía. Los egipcios se remontaban al menos al año 3000 a. de C. Las estrechas relaciones comerciales y políticas existentes entre los pueblos de la zona favorecieron la exportación de documentos y objetos que, encontrados en yacimientos de la cultura vecina, constituían indicadores fiables de la época en que se habían compuesto. Por ejemplo, el hallazgo de cerámica cretense en un contexto egipcio datable con seguridad, o del texto de un tratado de paz entre un determinado faraón y un rey hitita. El paciente estudio de estos datos ha permitido obtener cronologías bastante exactas de las civilizaciones del llamado Creciente Fértil y otras del vecino Mediterráneo oriental.

Si los objetos egipcios (o griegos, o cretenses), testigos de este activo comercio, hubiesen aparecido también en número conveniente por todo el Mediterráneo occidental y resto de Europa, la fijación de cronologías para la prehistoria de estas latitudes hubiese sido tarea simple. Pero no ocurrió así. En estas circunstancias se revelaba que el único modo de poner fechas, siempre aproximadas, a la prehistoria europea era estableciendo laboriosas comparaciones entre objetos orientales (fechables), y sus probables paralelos occidentales. Ahora bien, el mero parecido de estos objetos ¿no sugería un origen común o, al menos, un contacto entre el bien fechado y civilizado Oriente y el mudo y atrasado Occidente? Pongámoslo en palabras de Colin Renfrew: «La presunción fue que las principales innovaciones de la Europa prehistórica eran el resultado de influencias del Cercano Oriente, traídas por oleadas emigratorias de aquellos pueblos o bien por el pacífico proceso conocido como difusión, de acuerdo con el cual el contacto entre regiones adyacentes es acompañado por la transmisión de nuevas ideas y descubrimientos (…) La labor del arqueólogo se reducía a trazar las vías por las que la influencia de las nuevas ideas se transmitió». A esto se llamó difusionismo.

En la coordenada de pensamiento difusionista hay que situar las dudosas demostraciones prácticas de un Thor Heyerdahl cruzando océanos en temerarias reconstrucciones de embarcaciones antiguas, para demostrar las fantásticas correrías de antiguas civilizaciones. Cierta pseudociencia de cuño reciente se ha apoderado también de las teorías difusionistas y se esfuerza hoy en demostrar que el florecimiento de antiguas civilizaciones respondió a colonizaciones extraterrestres. Lo cual es ya rizar el rizo.

El difusionismo triunfó en el último cuarto del siglo XIX. Es, por lo tanto, casi tan antiguo como la propia arqueología científica. Todos los prehistoriadores clásicos, Thomsen, Worsaae y, particularmente, Oscar Montelius (1903), fueron difusionistas pero el que creó escuela e influyó más poderosamente fue Gordon Childe (1925). Desde principios del siglo XX, las teorías difusionistas sirvieron, además, para apoyar las tesis nacionalistas y racistas de la escuela alemana de Gustaf Kossina. Para los sabios germanos, las culturas arqueológicas eran reflejo de las etnias. El progreso es obra de los pueblos de raza superior, aria, que emigran y entran en contacto con razas inferiores, se imponen a ellas y las colonizan. Como es natural, según esta influyente escuela, casi todas las innovaciones positivas se debían a la raza alemana. A Himmler se atribuye esta peregrina definición de prehistoria: «Es la doctrina de la eminencia de los germanos en el amanecer de la civilización».

Después de la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial las tesis arias y difusionistas que habían defendido sus científicos quedaron bastante desacreditadas y comenzó a postularse un difusionismo menos radical. Se pensó que las innovaciones técnicas del pasado se debieron a la labor de pequeños grupos de comerciantes o prospectores que entran en contacto, como misioneros culturales, con pueblos más atrasados. Era, en suma, lo que el hombre blanco procedente de Europa había estado haciendo con el resto del mundo ya en época plenamente histórica.

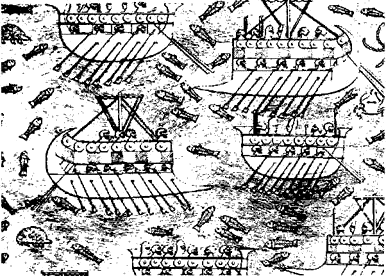

Un buen ejemplo práctico de secuencia difusionista es el que se ideó en los años veinte para fechar las culturas prehistóricas de Europa occidental con ayuda de las cronologías conocidas del Mediterráneo oriental. Gordon Childe dictaminó que la arquitectura megalítica llegó a la península Ibérica desde el Mediterráneo oriental y de aquí pasó a las islas Británicas y norte de Europa. Hacia el 2500 antes de nuestra era, colonos orientales introdujeron la metalurgia y las tumbas de cúpula en la península Ibérica. De este modo, Childe pudo extender a Iberia la cronología establecida para Creta, que a su vez se basaba en la egipcia. Las primeras tumbas de corredor de Iberia se dataron después del 2100 a. de C, que era la fecha calculada a las tumbas colectivas más antiguas en la Creta minoica. Del mismo modo el difusionismo sostenía que la primera industria del cobre apareció en Sumer y Egipto hacia el 3500 a. de C. y de allí irradió al Mediterráneo y a los Balcanes. Ahora se han encontrado en los Balcanes fundiciones de cobre unos mil años anteriores a las de Oriente, lo que invalida toda la teoría.

Así fue como las prehistorias de la península Ibérica y, de modo parecido, la de los Balcanes, se dataron a partir de supuestos contactos con el Egeo. La conclusión fue que el primer Bronce europeo dependía de la civilización micénica y era posterior a ella y que estas influencias orientales se extendieron por el resto de Europa a partir de los polos culturales de la península Ibérica y de los Balcanes.

La cronología de Gordon Childe ha sido aceptada por casi todos los prehistoriadores hasta hoy. En el cañamazo de esta cronología y de estas ideas se tejieron, y se tejen, la mayoría de las obras fundamentales sobre prehistoria.

En el ambiente difusionista que estamos describiendo no era una propuesta inocente: también servía como vehículo y coartada para divulgar y justificar las teorías racistas decimonónicas. Los antiguos griegos pertenecían a la raza aria y, por lo tanto, el difusionismo los ensalzaba aunque fuera a costa de menospreciar a los otros pueblos mediterráneos, particularmente a los fenicios, a los cartagineses y a otros pueblos de raza semita. Esto explica que Adolf Schulten, acérrimo difusionista, se esforzara en demostrar que su querido Tartesos no era semita. Primero declaró que fue fundado por arios cretenses; luego que por tirsenos, igualmente arios.

LA REVOLUCIÓN DEL RADIOCARBONO

En 1949, el profesor Willard F. Libby, de la Universidad de Chicago, que recibiría el premio Nobel de Química en 1960, publicó las primeras dataciones realizadas por el revolucionario método del carbono 14 (o radiocarbono o, simplemente, C14). Para explicar brevemente en qué consiste este método hemos de entender primero qué es un isótopo, Los isótopos son átomos pesados que componen un mismo núcleo. Entre los isótopos naturales se encuentra el llamado carbono 14 que se produce cuando los rayos cósmicos inciden sobre átomos de nitrógeno en la atmósfera terrestre. Los átomos de carbono 14, combinados químicamente con el oxígeno, son asimilados por las plantas y por los animales que consumen estas plantas. En todos ellos se encuentra en una proporción regular y fija. Ahora bien, este carbono 14 es radiactivo, por lo que constantemente se degrada perdiendo electrones y convirtiéndose en nitrógeno. Cuando el ser vivo muere deja de alimentarse y, por tanto, de ingerir carbono 14. Automáticamente se cierra el circuito, se rompe el equilibrio y sus restos comienzan a perder gradualmente sustancia radiactiva a un ritmo calculable. Cualquier resto de materia orgánica (dientes, huesos, semillas, madera, etc.) puede, en el laboratorio, revelar la fecha aproximada en que se detuvo la vida que la sustentaba. Basta calcular la cantidad de radiocarbono que ha perdido desde entonces. El único límite se establece para huesos o restos vegetales de más de 60000 años de antigüedad en los que la proporción de radiocarbono es ya insignificante.

Para restos de mayor antigüedad se puede acudir a otro método, el llamado potasio-argón o K-Ar, que tiene como base el K 40 o potasio radioactivo que al desintegrarse produce argón, o Ar 40, cuya medición indica fechas de hasta 1310000 años. Es el que ha senado para datar los restos de homínidos encontrados en Olduvai.

En un principio, el método de medición del radiocarbono no estaba perfeccionado y admitía un error de hasta doscientos años. Esta cifra se ha reducido considerablemente después de constantes perfeccionamientos. Cuando se suministran fechas calculadas por radiocarbono la posibilidad de error se expresa añadiendo una cifra que puede sumarse o restarse a la propuesta. Por ejemplo: si un análisis arrojara la fecha 3650 ± 60, ello significaría que la datación oscila entre el año 3590 y el 3710 aunque el mayor índice de probabilidad se sitúe en el punto medio, es decir hacia el año 3650.

Hasta hace unos años toda la teoría del análisis por radiocarbono descansaba en unas premisas fundamentales que se suponían inalterables: que la eliminación de radiocarbono en los restos orgánicos es regular y constante y no se acelera o retarda dependiendo de las condiciones del entorno; que la proporción de radiocarbono es la misma en todos los restos orgánicos y no varía dependiendo de la zona o la especie animal o vegetal de procedencia, y que la proporción de radiocarbono en la atmósfera terrestre ha sido siempre la misma. Esto último se probaría muy pronto erróneo pero, al principio, no había razón para dudar de que estas condiciones se cumplieran puesto que, como el análisis no estaba perfeccionado, el índice de variación admitido era suficientemente amplio como para disimular grandes discrepancias entre fecha histórica y fecha de laboratorio.

Con el perfeccionamiento de las técnicas de análisis y la introducción de nuevos factores se reveló, después de 1966, que la última premisa no se cumplía, es decir, que el nivel de radiocarbono existente en la atmósfera fue sensiblemente mayor en la Antigüedad. Esto hacía que los restos de una época determinada pareciesen más recientes de lo que en realidad eran.

El primer conflicto serio entre fechas históricas y fechas de laboratorio surgió del análisis del material egipcio, al principio de los años sesenta. En palabras del propio Libby: las fechas del radiocarbono para Egipto en el periodo comprendido entre los años 3000 y 2000 a. de C. pudieran ser demasiado recientes en comparación con los datos históricos, aunque unos y otros coincidan sustancialmente hasta el segundo milenio a. de C, Los granas defensores del análisis por radiocarbono pensaron que si existía esta discrepancia era porque los egiptólogos se habían equivocado en sus cuentas atrasando excesivamente las fechas anteriores al segundo milenio. Posteriormente se demostró que el error no era de los historiadores sino de los laboratorios. Resultaba, simplemente, que en muestras orgánicas anteriores al año 2000 a. de C. había una proporción de radiocarbono superior en un 5% a la prevista y esta anomalía determinaba que las muestras analizadas pareciesen pertenecer a épocas más recientes.

LAS FECHAS ESCRITAS EN LOS ÁRBOLES

Una ciencia nueva, la dendrocronología, puso a los físicos sobre la pista de este error. La dendrocronología basa sus conclusiones en el análisis de los anillos de los árboles. Cada año los árboles engrasan su tronco, por primavera, con uno o varios anillos de variable espesor que son visibles cuando el tronco se corta. El árbol más viejo del mundo, de la especie Pinus longaevia californiana, alcanza la impresionante edad de 4900 años.

Después de analizar numerosos ejemplares de este árbol, tanto vivos como muertos, se ha podido reconstruir una secuencia de datos que se remonta a unos 6200 años a. de C, Entre 1966 y 1967 se analizaron muestras de madera procedentes de anillos arbóreos de edades previamente determinadas por la dendrocronología y resultó que las edades del radiocarbono anteriores a, aproximadamente, el año 1200 a. de C. aparecían como demasiado jóvenes en relación a su edad verdadera. El siguiente paso fue calcular una tabla de conversiones que permitiese corregir el error y ajustar convenientemente estas fechas desfasadas. De este modo la historia de las venturas y desventuras del radiocarbono tuvo un final feliz. En 1969 una conferencia reunió en Upsala a los científicos más representativos de las ramas afectadas bajo el tema «Variaciones del radiocarbono y cronología absoluta». Las correcciones fueron aprobadas y el análisis por radiocarbono unánimemente ratificado. Los análisis antiguos que dieran como resultado fechas anteriores al año 1200 a. de C. debían ser convenientemente reajustados sumándoles años de acuerdo con los valores establecidos en una tabla de variantes. Si la fecha se remonta al 3000 a. de C. hay que añadir hasta 800 años. Al final resultó que los egiptólogos habían establecido una cronología histórica exacta. Con el nuevo reajuste, las cronologías del radiocarbono y la historia coincidían sustancialmente y cada uno probaba la validez del otro.

¿CATACLISMO DE CRONOLOGÍAS?

Después de la corrección del radiocarbono, las fechas históricas que atribuimos a las civilizaciones anteriores a 1200 a. de C. (Egipto, Mesopotamia, Creta y Grecia) siguen siendo válidas, pero las del resto del Mediterráneo y Europa resultan ser bastantes siglos más antiguas de lo que se pensaba. Esta conclusión ha terminado por hacer trizas la teoría difusionista al demostrar que, a veces, los desarrollos técnicos más espectaculares se producen primero en los pueblos que tradicionalmente se habían venido considerando receptores de civilización, no difusores.

Hoy se ha desmantelado la teoría difusionista, particularmente después del descubrimiento de la llamada falla cronológica de Renfrew. Este arqueólogo inglés ha rebatido la teoría tradicional que derivaba los monumentos megalíticos de Europa occidental de otros monumentos de Oriente, sencillamente demostrando su mayor antigüedad. Renfrew establece que las culturas neolíticas tardías de Iberia y de los Balcanes resultan ahora mucho más antiguas de lo que se creía, y desde luego anteriores a sus supuestos antepasados del Mediterráneo oriental. «Hay una línea de falla que corre alrededor del Egeo y del Mediterráneo oriental. Dentro de este arco los datos del tercer milenio a. de C. no son sustancialmente alterados por la cronología del radiocarbono y su reajuste. Pero fuera de esta línea (…) todo da un salto atrás de varios siglos».

El esquema propuesto se parece bastante a la formación de una línea de falla en geología. A uno y otro lado de la línea hay una secuencia de niveles (los estratos geológicos o, en el caso que nos ocupa, la sucesión de culturas observable en cada región). Pero ahora, de repente, toda la parte de la izquierda de la falla se hunde dejando inalterada la parte de la derecha. Estratos o culturas que estaban en el mismo nivel se han desplazado y los de Europa oriental, central y del Norte se han hundido y resultan ser anteriores. Donde las culturas neolíticas tardías de Iberia y los Balcanes estaban antes niveladas con el primer Bronce egeo, éstas se hunden y se nivelan ahora con el neolítico egeo.

La falla cronológica de la prehistoria europea (Según Colin Renfrew, 1973).

EL CASO ESPAÑOL

Los primeros arqueólogos científicos españoles fueron inevitablemente difusionistas, puesto que eran discípulos de Bosch Gimpera, que se había formado en Alemania. No es extraño, por lo tanto, que la arqueología de la península Ibérica y particularmente el yacimiento de Los Millares (Almería) constituyeran una de las claves del difusionismo en Europa. En Los Millares se excavó una población datable en época neolítica tardía (a veces llamada Edad del Cobre). Una tesis autorizada, la de Beatrice Blance, sostenía que Los Millares fue una verdadera colonia establecida por gente que procedía directamente del Egeo.

La primera datación (no corregida) de radiocarbono para Los Millares situó hacia el año 2345 ± 85 a. de C. la fase decadente de la población (desplome de la muralla del poblado), y para la tumba de corredor número 19, el año 2430±120. La colonización se situaba cómodamente entre 2700 y 2400 a. de C. Hoy, después de su corrección, las fechas del radiocarbono se retrasan hasta el año 1950 a. de C. (muralla), y el periodo 3300-3000 a. de C. (tumba). Los Millares y sus sepulcros de corredor resultan entonces anteriores a sus pretendidos prototipos egeos. Así la tradición megalítica ibérica se desvincula de sus orígenes mediterráneos y la metalurgia del cobre, a la que se daba el mismo origen, queda en entredicho.

«El panorama arqueológico del litoral de la península a finales del cuarto milenio a. de C. —escribe Blanco Freijeiro— hace pensar que la sociedad prehistórica (tuvo) su propia dinámica sin necesidad de recurrir a la tesis difusionista y menos aún a una invasión de colonizadores».

De este cataclismo de las cronologías europeas tradicionales pueden salvarse algunas conclusiones, aunque es evidente que habrá que renovar gran parte de la estructura difusionista tradicional. La sucesión de culturas en un área determinada (cronología relativa) se puede establecer a partir de la estratigrafía de las excavaciones y de los estudios tipológicos. Lo que los datos del radiocarbono alteran o invalidan es la relación entre determinadas culturas de áreas distintas.

La nueva prehistoria admite, no obstante, una explicación difusionista para algunos episodios de la prehistoria europea convencional.

OTRAS MEDICIONES

Otros sistemas de medición del tiempo han venido a completar los del radiocarbono 14. La termoluminiscencia se basa en el estudio de la cerámica. Cualquier resto de arcilla cocida sometido a una temperatura similar a la de su fabricación desprende cierta cantidad de energía en forma de luz cuya intensidad varía en proporción directa al tiempo transcurrido desde su primera cochura. Esto nos permite calcular el tiempo transcurrido desde que la pieza salió del horno del alfarero.

Otro procedimiento se basa en el paleomagnetismo. Un objeto o un fósil se encuentra, por lo general, en un determinado estrato del subsuelo. Este estrato pertenece a una capa geológica formada en un momento de la vida de la tierra dominado por un magnetismo positivo o negativo. Ya existe un calendario de la cronología de estas fases que ayuda a calcular la época del objeto.

Y, finalmente, existe un procedimiento de datación que se basa en las varvas o capas anuales de sedimento que fueron quedando en el fondo de los lagos glaciares y permiten calcular las fechas de fundición del hielo después de la glaciación.

BIBLIOGRAFÍA

James, Peter, Siglos de oscuridad. Desafío a la cronología tradicional del mundo antiguo, Crítica, Barcelona, 1993.

Libby, Willard, «The Accuracy of Radiocarbon Dates», Science, vol. 140, 1963, pp. 278-279.

Renfrew, Colin, Befare Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, Penguin Books, Ltd., Londres, 1976.