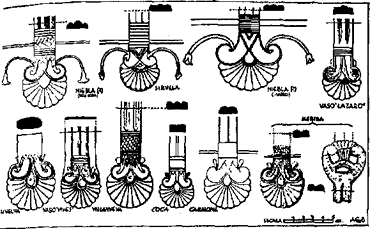

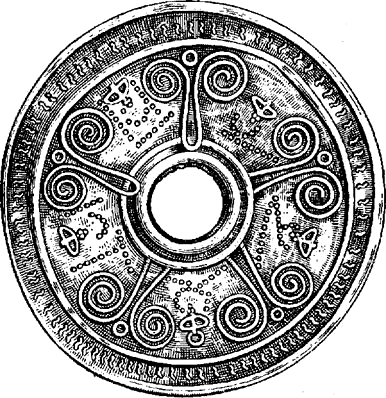

Palmetas decorativas de asas de vasijas da bronce tartésicas (según García Bellido).

EL ENIGMA DE TARTESSOS

«L os habitantes de Focea fueron los primeros griegos que llevaron a cabo navegaciones lejanas; fueron ellos quienes descubrieron Iberia y Tartessos. Los foceos no navegaban en barcos redondos sino en penteconteras. Una vez llegados a Tartessos, hicieron amistad con el rey de los tartesios, llamado Argantonio. Este hombre reinó en Tartessos durante ochenta años y vivió un total de ciento veinte. Los focenses ganaron de tal forma su amistad que inmediatamente los invitó a dejar Jonia para establecerse en la región de su país que desearan. Además, cuando le contaron la presión que los persas ejercían sobre su territorio, les dio dinero para que fortificaran su ciudad con una muralla». Así nos da noticia Heródoto de los legendarios tartesios y de su magnífico rey. El mismo historiador cuenta que un notable antecesor griego de Cristóbal Colón descubrió por casualidad la existencia de Tartessos: «Una nave samia, cuyo capitán se llamaba Coleo, navegando con rumbo a Egipto fue desviada hacia Platea… y llevados por un viento afeliota que no cesó durante todo el viaje fueron arrastrados más allá de las Columnas de Hércules, y por providencia divina llegaron a Tartessos. En aquel tiempo, este mercado estaba intacto todavía; por eso los samios, al llegar a su país, obtuvieron por su cargamento mayores ganancias que ninguno de los griegos de quienes tengamos noticia cierta… Los samios tomaron seis talentos, la décima parte de sus beneficios, y construyeron en bronce una especie de crátera de Argos y la consagraron en el templo de Hera».

Heródoto escribió estas palabras hace dos mil quinientos años. Desde entonces su eco no ha dejado de alimentar el mito de una posible Edad de Oro, en una tierra privilegiada regida por un rey venerable, hospitalario, rico y generoso.

Pero no son éstos los únicos textos antiguos que nos hablan de Tartessos. En realidad podemos decir que es poco lo que tenemos de Tartessos, aparte de palabras. Trescientos años antes de que el griego redactara su obra, otro hombre de aquel extremo del Mediterráneo, esta vez judío, escribía: «Toda la vajilla de la casa del Bosque del Líbano era de oro fino; la plata no se estimaba en nada en tiempos del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar y cada tres años venía la flota trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales» (Reyes I; 10, 21-22). Cabe formular una posible objeción a este texto bíblico: ¿Era Tartessos la Tarsis que menciona? ¿No será la nave de Tarsis un tipo de embarcación más que un destino? Si fuera así, las naves no tenían que ir necesariamente a Tarsis. Es más, según todos los indicios, el puerto del que partían estaba en el golfo de Eliat, no en el Mediterráneo, y su destino, por los productos que enumera, parece más África que la península Ibérica.

El profeta Ezequiel vuelve a mencionar una Tarsis hacia 586. Esta vez sí parece que se trata de Tartessos, pero un texto tan tardío no añade nada a las fuentes griegas más antiguas.

Sea como fuera, el nombre de Tartessos resonaba en los oídos de los mediterráneos orientales y ellos la tenían por la tierra de la abundancia, el país de la plata y del oro que tanto fascinaba, ya entonces, a los hombres.

Éstas y otras noticias de Tartessos han encendido durante los últimos siglos la imaginación de arqueólogos e historiadores. Con todo, la fiebre tartésica no hizo crisis hasta el siglo XIX cuando, en el breve plazo de unos pocos años, se sucedieron sensacionales descubrimientos arqueológicos. Inauguró la serie Schliemann, al que los arqueólogos profesionales tildaban de loco y charlatán, y sin embargo descubrió la legendaria Troya de los poemas homéricos. Unos años más tarde, lo siguió Evans al desenterrar los palacios de la legendaria talasocracia cretense. Con estos brillantes precedentes se imponía pensar que en alguna parte del sur de España tenía que dormir sepultada la antigua capital del rey Argantonio en espera de que otro afortunado arqueólogo la descubriese y rescatase para la posteridad. Ésta fue la meta que se propuso Adolf Schulten (1870-1960), un alemán que había consagrado su vida al estudio de los antiguos habitantes de la península Ibérica (por los que, quizá convenga añadir, sentía una mezcla de atracción y repulsión pues aunque, desde su mentalidad cerrilmente teutona, admiraba el valor y la frugalidad que los hizo famosos, por otra parte abominaba de su indisciplina, de su rapacidad y de su inconstancia, defectos que —¡ay!— veía prolongados en los españoles de su tiempo).

Schulten estaba firmemente convencido de que los hados le habían reservado la gloria de enconar una ciudad como Troya o un conjunto palaciego como Cnosos y de que, si perseveraba en su tarea, acabaría obteniendo los mismos halagüeños resultados de su compatriota Schliemann. Su otra ilusión era recibir la Gran Cruz de manos de Alfonso XIII.

Schulten era un hombre irascible, algo petulante y bastante interesado. Tuvo pocos amigos entre sus colegas y aun estos pocos no se atrevieron a contrariarlo en lo tocante a Tartessos. Basándose en las conclusiones del arqueólogo Gómez Moreno (1870-1970), que se había referido al pueblo tartesio pero nunca a Tartessos como ciudad capital de un reino, Schulten se lanzó a la búsqueda de la ciudad sin más base que una interpretación de textos tardíos de Avieno (siglo V a. de C).

Entre 1923 y 1925, el alemán estuvo excavando en el coto de Doñana, cerca de la desembocadura del Guadalquivir. Fracasó estrepitosamente y murió sin resolver el enigma al que consagrara buena parte de su vida. Su libro sobre Tartessos es hoy casi unánimemente menospreciado. Blanco Freijeiro lo llama «libro fantasioso (…) pero sugerente y atractivo para los dados a la novelería histórica». Con todo, este libro tuvo la virtud de divulgar el estudio de Tartessos hasta el punto de que a lo mejor hoy estamos cayendo en el error de tomar por «tartésico» cualquier cachivache oriental —y especialmente si se trata de objetos de bronce o joyas— que se desentierra en Andalucía. Schulten fue víctima del error contrario: no descubrió las huellas materiales tartésicas porque, debido a sus prejuicios difusionistas, cuando algún objeto refinado llegaba a sus manos, era incapaz de aceptar que fuera obra indígena e inevitablemente lo clasificaba como importación fenicia o cartaginesa.

El panorama cambió cuando J. M. Blázquez publicó, en 1968, su Tartessos: desde entonces han menudeado las excavaciones y se han publicado algunas monografías que han divulgado distintos aspectos de la cultura material tartesia. Esto quiere decir que los tartesios no continuaran importando objetos de lujo como, por ejemplo, los vasos egipcios de alabastro que aparecieron en los hipogeos de Almuñécar.

Puestos a revisar las teorías de Schulten lo primero que conviene preguntarse es si realmente existió una ciudad floreciente llamada Tartessos. Los textos más antiguos hablan de un río que desemboca «casi enfrente de la ilustre Erytheia» (es decir, de Cádiz). Un río cercano a Cádiz sólo puede ser el Guadalete o el Guadalquivir, pero también hay autores que sugieren el Tinto. Más tarde, Tartessos aparece como reino y como nombre de una región, nunca como ciudad en las fuentes contemporáneas. Sólo siglos después, desde el II a. de C, comienza a hablarse de la ciudad vagamente situada en la desembocadura del Guadalquivir o en la misma Cádiz o a dos días de Cádiz por barco (¿Huelva, Sevilla, Carteia, en la bahía de Algeciras?). Por esta zona del Bajo Guadalquivir sitúan el principal núcleo tartésico casi todos los modernos historiadores, pero la investigadora Nuria Sureda insiste en ubicarlo en la provincia de Murcia.

LAS COLONIZACIONES

Para comprender cabalmente el fenómeno de Tartessos hay que hablar primero de los metales y de las colonizaciones orientales, principalmente de la fenicia. De todos es sabido que las primeras civilizaciones surgieron en el Fértil Creciente (el dibujo de una luna en creciente que, idealmente proyectado sobre el mapa de Oriente Medio, ocuparía las regiones fluviales de Mesopotamia, Palestina y Egipto; es decir, las cuencas del Tigris, el Éufrates y el Nilo). Estas civilizaciones se asentaban en regiones de rica agricultura pero pobres en metales. Estando ligado el progreso industrial y económico la obtención de metales, aquellas comunidades no tuvieron más remedio que desarrollar un activo comercio en torno a la prospección, explotación y transporte de los metales desde tierras muy lejanas. Con este comercio, el sur de la península Ibérica recibe de Oriente, desde el tercer milenio a. de C, un constante estímulo técnico y espiritual.

El principal atractivo de Tartessos y el principal motivo de su riqueza residía precisamente en su riqueza metalúrgica. Hoy día el despegue económico de un país desarrollado está íntimamente unido a su consumo de petróleo. Pero los países desarrollados son pobres en petróleo, y se ven obligados a adquirirlo de los productores, principalmente los países de Oriente Medio. Para las civilizaciones que se desarrollaron en el Fértil Creciente, los metales eran el petróleo de su progreso. Primero buscaron ávidamente plata y bronce (aleación de cobre y estaño); más tarde buscarían hierro y, en todas las épocas, lógicamente, oro. Tartessos era rico en metales. Producía gran cantidad de plata en Huelva, en Sierra Morena y en Cartagena; cobre en Huelva; estaño en Sierra Morena (aunque casi todo su estaño vendría de Galicia y de las islas Británicas, por vía marítima y terrestre).

Apurando el símil petrolífero, podríamos equiparar la aristocracia de Tartessos con los nuevos ricos que el petróleo produce en Oriente. Esos jeques, que no saben en qué gastar sus prodigiosos ingresos y que, en el espacio de una generación, han pasado directamente de las incomodidades de la jaima y el camello a la ostentación de palacios y fabulosos automóviles y yates, constituyen la réplica lejana de los aristócratas tartesios que posiblemente vivían en viviendas modestas, poco más que chozas, pero perdían la cabeza por los adornos lujosos y atesoraban kilos de preciosas joyas barroquizantes (petos, collares, brazaletes, pendientes) y se hacían importar lujosas vajillas orientales (jarros cincelados, páteras, objetos exóticos, adornos de marfil) desde los mejores talleres chipriotas o inspiradas en los modelos de estos talleres.

Palmetas decorativas de asas de vasijas da bronce tartésicas (según García Bellido).

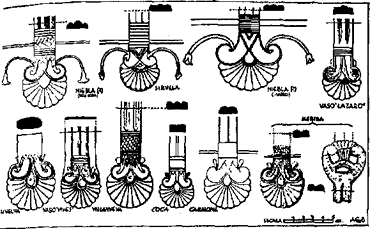

Detalle del arranque del asa, con temas de serpiente, en vasijas de bronce tartésicas (según García Bellido).

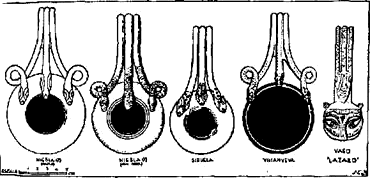

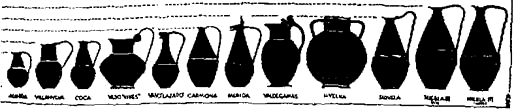

Detalles decorativos de la orfebrería tartésica (según García Bellido). Tipología de los jarros de bronce típicos de la metalurgia tartésica (según García Bellido).

En vista de la estrechísima vinculación existente entre los tartesios y Oriente algunos historiadores se han preguntado si no serían estos pueblos el resultado de alguna emigración venida de aquellas tierras. De hecho es una cosa probada que el sufijo «ssos» procede de Asia Menor y también es cierto que muchos nombres de lugar de la costa andaluza parecen derivar de otros orientales. Se ha sugerido que quizá algunos contingentes de griegos micénicos huidos de la invasión de los llamados «pueblos del mar», hacia 1200 a. de C, pudieron establecerse en las zonas mineras de Huelva, o en Sevilla y dar origen a Tartessos. La amistad de Argantonio con los griegos ha llevado a sospechar la existencia de algún parentesco racial entre tartesios y griegos. Otra explicación sería que los tartesios se inclinaban hacia los griegos para equilibrar la creciente intromisión fenicia en sus fuentes de riqueza.

Para Schulten, los tartesios eran producto de una conjunción de cretenses y etruscos (los tirsenos). Estos últimos habrían fundado la ciudad de Tartessos hacia el año 1200 a. de C. Un siglo más tarde llegarían los fenicios olfateando fáciles ganancias y fundarían Cádiz expresamente para comerciar con Tartessos.

Otros historiadores creen que Tartessos es el resultado de la mutua incidencia de elementos foráneos y población aborigen. Los extranjeros pudieron ser algunos de aquellos «pueblos del mar», especialmente los mastienos, que guerreaban por Egipto y Palestina. Bruscamente, hacia el 1200 a. de C., se pierde su pista. Es posible que algunos grupos emigraran al sur de la península. Para otros autores esta explicación tampoco es satisfactoria: Tartessos es enteramente una creación indígena y prueba de ello son los ilustres precedentes a los que sucede. Para Gómez Moreno, Tartessos fue la continuidad de las herencias megalítica y argárica, y sus dignos sucesores fueron los turdetanos, un grupo étnico con memoria histórica. Nuria Sureda habla de la cultura mastiena del Algar, que corresponde a la Edad del Bronce micénica. No hay que olvidar que en la región tartésica se habían producido durante los milenios tercero y segundo a. de C, importantes focos culturales. Son los que se denominan Cultura de los Millares y Cultura del Algar (por dos núcleos excavados en la provincia de Almería). Éstos, que también se atribuyen en parte a la influencia de colonizadores procedentes de Oriente, consiguieron un notable desarrollo agrícola y minero. Sobre este sustrato indígena continúan incidiendo diversos colonizadores orientales (fenicios, griegos micénicos, mastienos, tirsenos…), y de la amalgama de todos esos elementos autóctonos y foráneos nacería, en el primer milenio, la cultura tartesia. Ésta es la opinión de Maluquer y Pierre Cintas.

MÍSERAS CHOZAS, AJUARES FABULOSOS

Otro misterio que plantea Tartessos, y no el menor, es el hecho de que no haya dejado rastro arquitectónico de alguna importancia. Al margen de la hipotética ciudad, que probablemente ni siquiera existió, lo que parece fuera de toda duda es que hubo un reino extenso y rico. Una entidad política de tal magnitud debiera haber dejado algún rastro monumental que atestiguara su prosperidad y grandeza. Pero no. Los únicos constructores conocidos en esa región antes de los romanos son anteriores a Tartessos (sepulcros megalíticos de Antequera, Málaga), o son posteriores (cámara sepulcral de Toya, Jaén). De la época tartésica propiamente dicha, que podemos situar entre principios del milenio y el siglo V, no hay rastro. Esta pobreza ornamental contrasta con los otros vestigios materiales que reflejan la riqueza y el refinamiento alcanzados por los habitantes de aquel reino.

El primer tesoro tartésico apareció en los años veinte. Desde entonces se han multiplicado los hallazgos. Especialmente famoso es el de El Carambolo, hallado a las afueras de Sevilla. Se compone de un conjunto de joyas de oro que pesa tres kilos. Su valor artístico supera en mucho al material: magníficos brazaletes, cinturones, pectorales y joyas de preciosa y barroca orfebrería. Otro tesoro similar se encontró en el cortijo de Ébora (Cádiz). Éste estaba compuesto por noventa y tres piezas de oro y algunas de cornalina.

Como vemos, la arqueología delata la existencia de una aristocracia enriquecida por la explotación y comercio de metales, aficionada al lujo y suficientemente refinada como para rodearse de estos sólidos testigos de su prosperidad y opulencia. Una aristocracia que, al principio, importa del oriente fenicio rica cerámica barnizada de color rojo, y luego consigue que los talleres indígenas fabriquen muy aceptables imitaciones tanto de esa cerámica como de algunos productos de orfebrería cuyos cercanos modelos están en el arte chipriota, en el hitita y en el asirio. El recurrente hallazgo de objetos de bronce suntuosos tales como braserillos, páteras y jarros testimonia claramente el refinamiento que alcanzaron.

En el siglo V a. de C, Tartessos desaparece del mapa un tanto bruscamente. Schulten imaginó que la ciudad fue conquistada y arrasada por los cartagineses. Después de la conquista de Tiro por los persas y el desplome de Fenicia, el comercio fenicio de Occidente había quedado principalmente en manos de Cartago, antigua colonia tiria. Los cartagineses no se contentaban con ejercer un colonialismo económico como los fenicios. Ellos aspiraban, además, al dominio de la tierra. Otros autores creen que el fin de Tartessos lejos de ser tan espectacular y desastrado se debió a una decadencia gradual. El sur de la península Ibérica había sufrido un proceso de orientalización bastante profundo en la época tartésica. Los fenicios se introdujeron en la vida económica de la región y controlaron su comercio e industria arrinconando al elemento indígena y relegando a sus individuos al estatus de obreros y campesinos. Quizá Argantonio quiso mitigar esta dependencia y diversificar sus proveedores liberando su economía del monopolio fenicio. Para conseguirlo procuraría pactar con los griegos de Kolaios de Samos. Los que postulan la destrucción de Tartessos por las armas creen que esta política progriega provocó el ataque de fenicios o cartagineses, cuando vieron amenazados sus intereses económicos. Pero también es cierto que toda la explicación del arrasamiento de Tartessos por una guerra desprende un tufillo sospechoso. En los años en que esta hipótesis se incuba, estaba de moda en Europa considerar la idea de la catástrofe como elemento decisivo en la historia de las civilizaciones, tal como lo había formulado Oswald Spengler. El arqueólogo e historiador Evans aceptó para la civilización cretense la seducción de un desastrado final no exento de acentos wagnerianos. Por otra parte, ¿no sucumbió así Troya, incendiada y arrasada por los griegos después de que Ulises y sus compañeros abrieran las puertas? Con estos precedentes no debe extrañarnos que Schulten y otros se hayan dejado seducir al son de la misma música.

Ya hemos visto que el examen atento de los textos antiguos nos muestra que sólo muy tardíamente aparece la mención de Tartessos como referida a una ciudad. En los primeros testimonios, lo único que queda claro es que Tartessos es un reino y un río de «raíces argénteas» porque desciende de los montes de la Plata. La ciudad, si la hubo, y su reino se esfumaron por completo un tanto abrupta y misteriosamente y sólo quedaba rastro de ellos en la infiel memoria de los hombres. En otro lugar de este libro queda explicado que de sus cenizas, aún calientes, pudo Platón crear el mito de la Atlántida.

¿DÓNDE ESTABA TARTESOS?

Schulten situaba la capital de Tartessos en algún lugar del Coto de Doñana, ese privilegiado parque natural que se extiende por la desembocadura del Guadalquivir, entre Huelva y Cádiz. Pero hoy las teorías de Schulten han sido rebatidas por otros arqueólogos. Algunos coinciden en señalar la ría de Huelva como el lugar más probable del emplazamiento de la fabulosa ciudad. Ciertamente, en torno a esta ría se agrupan muchos yacimientos de lo que podríamos denominar mundo tartésico, entre ellos el barco naufragado con un cargamento de armas de bronce que apareció en el fondo de esa ría; además, en esta región estarían las principales minas tartésicas. Pero igualmente se podrían acumular argumentos a favor de otras candidaturas. Algunos lo han señalado en Sevilla, otros en la zona de Murcia, en Algeciras, en Tortosa, en Jerez, incluso en Túnez o en la costa atlántica marroquí. La identificación de Tartessos con la Baja Andalucía, iniciada en 1598, procede del hecho de que Estrabón llame también turdetanos a los pobladores de esta región. Para Nuria Sureda debe valorarse más la zona oriental de la Turdetania, entre los ríos Almanzora y Segura. «El Monte de la Plata —escribe— debe situarse más cerca de la osta mastiena, tal vez en el Cabezo Negro de Mazarrón». Esta hipótesis, asegura la autora citada, «muestra en conjunto una historia de Tartessos coherente, apoyada por las fuentes escritas».

Disco áureo tartésico procedente del sur de Portugal (según Maluquer).

Con los datos que la arqueología y la historia han aportado hasta ahora, nada concluyente se puede afirmar sobre la existencia de una ciudad de Tartessos. Lo único que parece libre de toda duda es que Tartessos fue un reino nacido de la aceptación, por una serie de pueblos distintos, de una autoridad central necesaria para coordinar la explotación y comercio de la riqueza mineral y también agrícola de una amplia zona comprendida entre las cuencas fluviales del Guadiana y el Segura, es decir, Andalucía y Levante desde Huelva a Cartagena. Después de la época tartésica aquella tierra estuvo poblada por diversos pueblos iberos, entre ellos los turdetanos, asentados en el valle del Guadalquivir. Sí damos crédito a lo que Estrabón dice de ellos, concluiremos que sin duda merecen el título de herederos de la cultura tartésica: «Tienen fama de ser los más cultos de los iberos, poseen una gramática y tienen escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso que ellos dicen de seis mil años. Los demás iberos tienen también su gramática, pero menos uniforme». Esta «gramática» debe interpretarse como sistema de escritura. Pero el tema de la escritura ibérica será tratado más extensamente en el capítulo sexto de este libro. Aquí sólo cabe añadir que quizá del hallazgo de inscripciones reveladoras o incluso de verdaderos archivos —que todo ello puede depararnos el futuro, como ya deparó el pasado a muchas civilizaciones de Oriente— dependa el definitivo y satisfactorio esclarecimiento de ese enigma que se llama Tartessos.

BIBLIOGRAFÍA

Alvar, Jaime, y José María Blázquez (eds.), Los enigmas de Tartesos, Ed. Cátedra, Madrid, 1993.

Alvarado, Javier, Tartessos, Gárgoris y Habis, Ed. Nueva Acrópolis, Madrid, 1984.

Maluquer de Motes, Juan, Tartessos, la ciudad sin historia, Destino, Barcelona, 1984.

Schulten, Adolf, Tartessos, Espasa Calpe, Madrid, 1972.

Sureda, Nuria, Las fuentes sobre Tartessos y su relación con el sureste peninsular, Universidad de Murcia, 1979.