LA REPRESIÓN EN BADAJOZ EN 1936 SEGÚN LOS ARCHIVOS

DEL CEMENTERIO Y DEL JUZGADO

5

EL 14 DE AGOSTO EN BADAJOZ,

ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA

Continuamente le preguntaba a mi tío por las cosas que habían pasado en la guerra civil; me daba cuenta de que gracias a la guerra civil, mi abuelo y mi familia y los que en el pueblo eran como ellos habían conservado no sólo sus propiedades, sino también su modo de vida, sus hábitos y costumbres convertidos en normas morales, para ellos sagradas; y pensaba que el reparto de la propiedad de la tierra dejaba fuera de una forma de vida y de unas posibilidades, que eran las mías, a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres extremeños, los mismos que todas las mañanas esperaban de pie en la plaza del mercado a que alguien les diera trabajo para ganar un jornal.

ALBERTO OLIART,

Contra el olvido, pp. 188-189.

Badajoz: una matanza con testigos

Las únicas pruebas de que disponemos de lo ocurrido en Badajoz en los días que siguieron a su ocupación —teniendo en cuenta que a los que acompañaban a las columnas se les prohibió entrar en la ciudad— se deben a varios periodistas extranjeros, casi todos procedentes de Portugal, y que ya desde entonces —especialmente el portugués Mario Neves, del Diário de Lisboa, cuya última crónica del 17 de agosto fue prohibida por la censura portuguesa— sufrieron las iras de los sectores progolpistas, empeñados en censurar la labor de quienes habían puesto al descubierto de manera incontrolada el tipo de guerra que se había iniciado en España. La importancia de las informaciones de los periodistas extranjeros radicaba en que de un solo golpe habían hecho caer dos mitos: el de la guerra civilizada y el de la neutralidad portuguesa. Lo que los periodistas cercanos a los golpistas se limitaban a comentar como hechos relacionados con «la aplicación inexorable de la justicia»[477]. se mostró como lo que en realidad era: una más, quizá la mayor y más efectiva, de las salvajes matanzas que venían produciéndose de sur a norte desde el inicio del golpe militar. De paso, Europa y América se enteraron de que el gobierno portugués estaba entregando los refugiados a los golpistas españoles, lo que derivó en un deterioro de la imagen de ambos ante la opinión pública y, especialmente, ante los sectores católicos. Para los sublevados, y también para los periodistas a su servicio, no existía diferencia alguna entre una batalla y una matanza; todo valía y todo cabía en la campaña contra el marxismo.

Además de Neves, un joven de veinticuatro años del que no hay que olvidar que aparte de periodista tenía estudios de Derecho y cuyas crónicas son imprescindibles para saber qué pasó en Badajoz[478], hay que mencionar a los periodistas franceses Marcel Dany, representante de la Agencia Havas en Lisboa[479], y Jacques Berthet, corresponsal de Le Temps[480]. Estos tres periodistas entraron en Badajoz a las nueve y media de la mañana del día 15 de agosto. Otros dos personajes relevantes en esta historia, que llegan por otra vía a Badajoz dos días después tras obtener el permiso en Sevilla el día 15 serán Jean d’Esme, de L’intrasigeant[481], y René Brut, fotógrafo de la Casa Pathé Newsreels[482], al que debemos las únicas imágenes existentes de las víctimas de las matanzas, salvadas milagrosamente a pesar de cuanto hizo por evitarlo Luis Bolín, encargado de la Prensa y Propaganda de los golpistas, quien organizó una cacería en toda regla cuando las noticias de lo ocurrido en Badajoz se divulgaron por Europa y Estados Unidos. Finalmente, hay que mencionar a los periodistas norteamericanos Jay Allen, corresponsal del Chicago Tribune y del London News Chronicle[483], y John T. Whitaker, del New York Herald Tribune[484], autores de algunos de los artículos y entrevistas que más han influido posteriormente. Estas siete personas constituyen la base de lo que conocemos como la matanza de Badajoz, y contra ellas y sus agencias actuaron los sublevados cuando se concienciaron de la repercusión de las informaciones que habían proporcionado[485]. La importancia que los sublevados dieron a este desliz —bien por no haber desarrollado aún los filtros convenientes o por suponer que los periodistas procedentes de Portugal estaban de su parte— muestra por sí sola la gravedad de lo acontecido. Confiar en la discreción de los corresponsales, a la que Cuesta había aludido en Sevilla, había sido un grave error. ¿Qué pensarían fuera de España después de leer las crónicas de Dany y Berthet, o las que llegaron a otros medios importantes como The Times o The New York Times extraídas del testimonio de Neves? ¿Qué pensarían en París cuando vieron la película enviada por Brut con los muertos en los paredones y las hileras de cadáveres calcinados o esperando serlo en el cementerio de Badajoz? Como escribió el periodista Peter Wyden mucho después, esas imágenes eran la premonición de Auschwitz[486]. Los golpistas reaccionaron de inmediato. El 27 de agosto —estamos en los orígenes de la Causa General— el capitán Luis Bolín Bidwell escribe las pautas para el «Folleto sobre crímenes marxistas en Andalucía»:

… Este folleto se limitará a dar cuenta de las principales atrocidades, por cuyo motivo sólo hará referencia [a] aquellos pueblos donde éstas se han cometido en mayor número y con mayor [ilegible] y crueldad, y es por tanto enteramente independiente de otra encuesta más amplia y detallada de acuerdo con normas distintas [que] deberá verificarse en cada uno de los pueblos de España donde los rojos han cometido desmanes.

… Cada uno de estos pueblos deberá ser visitado por la persona encargada de hacer esta breve encuesta, quien irá acompañada por un taquígrafo al objeto de que las declaraciones puedan anotarse sin pérdida de tiempo … A [sic] llegar a cada pueblo, conviene dirigirse, al alcalde o comandante militar del mismo y pedirle que presente inmediatamente a dos o tres vecinos dignos de crédito que habitaban en el pueblo al tiempo de cometerse los crímenes y que lo han presenciado o tienen noticia fidelina [sic] de ella … Es ABSOLUTAMENTE necesario que acerca de los hechos relatados no exista la menor duda, que sean auténticos y que en ningún caso pueda resultar que la imaginación o el buen deseo o la pasión exagere un solo detalle.

… Hasta ahora se han visitado en los alrededores de Sevilla los siguientes pueblo [sic]: Carmona, La Campana, Lora del Río, Constantina, El Arahal, La Palma del Condado, y Moguer.

Las declaraciones prestadas en cada uno de estos pueblos obran en poder del funcionario de la Asesoría Jurídica del ayuntamiento de Sevilla D. Carlos Bendito, taquígrafo que por su relevantes dotes debe ser el encargado de prestar sus servicios en cuantas encuestas queden por realizar en la región vecina a Sevilla.

A la persona encargada de realizar la encuesta deberá facilitarse un automóvil para los objetos de la misión que se le encarga [sic]. Los pequeños gastos a que dé lugar la misma podrán someterse para su pago a la 2.ª División …

Sevilla a 27 de agosto de 1936

EL CAPITÁN (LUIS A. BOLÍN)[487].

He ahí el origen de la campaña de propaganda de los sublevados: había que tapar la violencia propia con la violencia ajena, por más desproporcionada que fuera la comparación. La razón de fondo: la matanza de Badajoz; el lugar idóneo para iniciar la campaña: la Sevilla de Queipo. Sin todavía tener muy claro qué harían con el escándalo de Badajoz, los sublevados comienzan por silenciar el asunto y evitar que pueda volver a repetirse. El terror rojo en Badajoz no permitía lanzar una contracampaña. Aquí concluiría la primera fase de esta historia[488]. A partir de entonces ningún periodista pudo acceder a una localidad en las cuarenta y ocho horas siguientes a su ocupación, es decir, con cierto tiempo para preparar el escenario. El siete de septiembre del 36 el comandante Cuesta Monereo da a conocer las instrucciones para la censura de prensa, cuyo punto noveno dice:

En las medidas represivas se procurará no revestirlas de frases o términos aterradores, expresando solamente «se cumplió la justicia», «le llevaron al castigo merecido», «se cumplió la ley», etc[489].

En consecuencia, para saber qué pasó en Badajoz en agosto del 36 hay que acudir a la obra de Mário Neves, La matanza de Badajoz, en la que se reproducen todas sus crónicas además de las controversias y aclaraciones posteriores a que dio lugar la campaña montada para descalificarlo, especialmente por lo que se refiere al comandante inglés McNeill-Moss y su The legend of Badajoz (Londres, 1937) —origen del mito de la leyenda de Badojoz—, versión que niega la matanza en base a la descalificación de los relatos de los periodistas, y que ha hecho suya la historiografía profranquista hasta nuestros días. El primero que puso al descubierto las fallas de Geoffrey McNeill-Moss fue Arthur Koestler en su Spanish Testament (Londres, 1937), Como se encontraba en agosto del 36 en Portugal se hizo con toda la prensa del momento y leyó los relatos de Mário Neves en el Diário de Lisboa. Así, luego pudo demostrar que McNeill-Moss había manipulado a su antojo la información suministrada por los periodistas Berthet, Dany y Neves. El engaño de The legend of Badajoz se sustentaba en que muy pocos ingleses conocían la prensa portuguesa. Pero antes de que esto ocurriera, Koestler pasaría tras la caída de Málaga en febrero de 1937 a poder de Bolín, quien no le había perdonado sus crónicas del verano del 36 en el News Chronicle después de franquearle la entrada. Entonces lo trasladaron a la prisión provincial de Sevilla, donde pasó varios meses hasta que por presiones diversas pudo escapar de la pesadilla[490]. Después de todo, ¿cómo no iban a diferir los relatos de los periodistas? El mismo Neves aludía en la introducción a La matanza de Badajoz a que el hecho de que no todos vieran y contaran lo mismo no equivalía a que mintieran. Ocurrió simplemente que cada uno, en medio de aquel caos, aportó la parte de la realidad que percibió:

[de sus constantes viajes a Elvas para enviar sus crónicas] …puede resultar que algunos hechos observados por mí no coincidiesen con otros descritos por los demás corresponsales que circulaban por la ciudad a otras horas, con idéntico ambiente de confusión y de pavor. Esto explica, por ejemplo, ciertas discrepancias en los relatos, de los que trataron de sacar partido los observadores parciales que quisieron presentar aparentes divergencias en determinados detalles de los reportajes en los que se daba, sin embargo, una perfecta unanimidad por lo que se refiere a aspectos flagrantes de la violencia practicada por los rebeldes victoriosos. Algunos periodistas que se desplazaron desde Lisboa —tanto los franceses que conmigo entraron en Badajoz, como los que acudieron después de mis primeros artículos— quedaron profundamente agraviados con la visión atroz de los cuerpos extendidos en la plaza de toros y se refirieron más tarde, horrorizados, a la presencia de los desgraciados que aguardaban en los chiqueros el momento de su próxima e inevitable ejecución. En cuanto a mí, aunque había visitado en otras ocasiones, con idéntico pavor, aquel lugar siniestro, tal vez me haya dejado más impresionado todavía el elevado número de milicianos fusilados en muchos lugares dispersos de la ciudad, bien como montañas de cuerpos apiñados en posiciones macabras en una hondonada, especie de río seco, a la entrada de Badajoz, o bien alineados en extensas filas dentro del cementerio para ser más tarde incinerados con gasolina. Este terrible aspecto constituyó, sin duda, la más cabal demostración de la violencia que inspiraba la acción represiva de los invasores, que, por otro lado, no lo ocultaban, como quedó patente en las impresionantes imágenes del cineasta René Brut[491].

Hubo también otros periodistas portugueses que, aunque llegaran unos días después, informaron de lo ocurrido en la ciudad. Uno de ellos fue Mário Pires, del Diário de Notícias, al que en ocasiones se ha confundido con Neves. Éste fue el periodista que con motivo de su experiencia en Badajoz sufrió un ataque de locura y hubo de ser internado en un centro especial. Su crónica del 16 de agosto decía:

En la Plaza de Toros el sol bate de lleno en el ruedo y sobre las formas siniestras de dos marxistas fusilados. Aquí se hace la concentración de presos. Entran dos grupos de «manos arriba». Quinientos o tal vez seiscientos. No hablan. No protestan. Ninguno de ellos grita su inocencia. Miran apenas, despavoridos, para las mujeres, que desde fuera intentan atisbarlos. Unos amigos prueban la no culpabilidad de uno de los detenidos. Lo devuelven a la libertad; a la vida. Nunca vi, ni espero ver, expresión como la de ese hombre, en el momento de salir de la Plaza de Toros. Nunca vi ojos más brillantes, más expresivos, más dolidos. Ni jamás oí, en estos días de gloria y de muerte, un «Viva España» tan salido del fondo del alma como el que gritó[492].

Según Alberto Pena, otro de los periodistas portugueses que informaron crudamente de lo ocurrido en Badajoz fue Jorge Simoes, del Diário da Manha, quien en su crónica del día 16 escribe:

Vienen amarrados con cuerdas unos a otros, en sucesivas tandas, cientos de marxistas. La Guardia Civil los identificaba y aquellos que habían sido apresados por equivocación seguían para sus casas. Los otros quedaban entregados a la Legión Extranjera. Dicen que hasta ahora habrá 1300 muertos[493].

Veamos qué fue de los periodistas que informaron de la matanza de Badajoz. Marcel Dany y Jean d’Esme pudieron salir de España sin grandes problemas, marchando este último a Tánger, desde donde intentó ayudar a su compañero René Brut. Éste, tras su regreso a Sevilla el día 18 de agosto y después de algunas salidas más, fue denunciado por un colega —celoso de su incursión fotográfica en la ciudad— y detenido finalmente por orden de Bolín el día ocho de septiembre. Brut había dicho a los compañeros que le preguntaron: «La toma de Badajoz quedará como el colmo del horror». Al cabo de varios días, después de temer por su vida, fue puesto en libertad y expulsado del país rumbo a Tánger. A cambio la Casa Pathé devolvió la película a Sevilla convenientemente retocada. Por su parte, Jacques Berthet también tuvo problemas en Portugal, hasta el extremo de ser encarcelado y expulsado de allí a causa de un despacho enviado al Le Temps de 19 de agosto de 1936 donde narraba la entrega de 59 civiles españoles por las autoridades portuguesas a los regulares de Yagüe en el puesto fronterizo de Caya. Finalmente, también Mário Neves fue detenido e interrogado por la policía salazarista el día nueve de septiembre, viéndose obligado a responder a todo tipo de preguntas sobre sus visitas a Badajoz. Todo esto tuvo graves consecuencias para la prensa extranjera en meses sucesivos, ya que se amenazó con la pérdida de la corresponsalía a los periódicos que contaran entre sus hombres con elementos indeseables. Por supuesto las fotografías de la matanza fueron retiradas de circulación[494].

La matanza de Badajoz tuvo otra derivación que hay que comentar. Las declaraciones de los huidos de la ciudad, que fueron llegando a Madrid en los días siguientes, tuvieron dos consecuencias: por un lado, es indudable, como ya se ha comentado en ocasiones, su incidencia en los primeros asesinatos de derechistas que se dieron en Madrid a partir del 22 de agosto —sólo una semana después de los hechos, en los días 20 y 21 de agosto, ya se comentaba en Madrid «lo de Badajoz»[495]— por otro lado, los sucesos de la capital extremeña sirvieron de base a un conocido artículo publicado en La Voz el 27 de octubre que por su influencia posterior conviene mencionar, y que tuvo dos antecedentes en el mismo periódico. En la edición del 17 de septiembre La Voz recogió la llegada de René Brut a Casablanca. Allí contaba que gracias al general Queipo obtuvo permiso para acceder a Badajoz en compañía de Jean d’Esme y cómo fotografió las hileras de cadáveres en el cementerio y envió el material a Francia con la ayuda de Mário Neves. Luego narraba sus desgracias desde su llegada a Sevilla hasta el 13 de septiembre cuando, liberado de la cárcel de Carmona, pudo pasar de España a Tánger. Unos días después, el 22, un artículo titulado «De Badajoz a Ginebra» aludía ya claramente a Yagüe, la «bestia carnicera», y a la matanza de 1500 personas en la plaza de toros de Badajoz[496]. Este último artículo se relaciona sin duda con un conocido informe del Colegio de Abogados de Madrid, firmado por Eduardo Ortega Gasset, que circuló por aquellos días finales de septiembre y primeros de octubre por la prensa madrileña y que alcanzó gran repercusión. El informe, bien documentado sobre lo ocurrido en muchas provincias, ponía nombres y apellidos a las denuncias que hasta ese momento se venían haciendo en tono general de las prácticas de los golpistas en la zona ocupada. Contenía una breve mención a Badajoz:

En Badajoz, al entrar las fuerzas fascistas, encerraron en los corrales de la plaza de toros a 1500 obreros. Colocaron ametralladoras en los tendidos de la plaza y haciendo salir a aquellos a la arena los ametrallaron impíamente. En terrible amontonamiento permanecieron los cadáveres en el ruedo. Algunos obreros quedaron heridos y nadie atendió los lamentos de su agonía[497].

Sería sin embargo en un artículo de la edición de 27 de octubre —muy bien escrito, por cierto— donde se recreaba la matanza de Badajoz como una gran fiesta presidida por los jefes militares ocupantes, a la que se había invitado a toda la gente de orden de la ciudad, y en la que, a un gesto de la presidencia, todos los izquierdistas detenidos eran ametrallados en el ruedo en una orgía de sangre y en medio de los aplausos frenéticos del público[498]. Y si la primera vez, en agosto, influyeron por sí mismas en la gente las historias de matanzas contadas por los que las conocieron, en esta segunda ocasión resulta evidente que los sucesos de Badajoz se convirtieron en simple pretexto para mover a la población a la defensa de la capital, a cuyas puertas se encontraban ya las banderas y tabores de la columna Madrid. Igual podía haber servido la matanza de Sevilla que la de Zaragoza o la de Santiago, pero había una diferencia: la de Badajoz había trascendido y se había convertido en paradigma de lo que el fascismo representaba. La diferencia entre la matanza de Badajoz y las demás, aparte de su mayor intensidad a causa de la resistencia, consistía simplemente en que en aquélla hubo periodistas y fotógrafos demócratas. No hay duda, pues, de que tras la férrea resistencia que la capital de España opuso a Franco en los primeros días de noviembre se hallaba el fantasma de la matanza de Badajoz, igualmente presente en esos dos momentos cruciales de violencia revolucionaria que fueron las matanzas de la cárcel Modelo y las grandes sacas de noviembre[499]. Por más que lo negaran, esa cadena de violencia favorecía los intereses de los golpistas, que así podían justificar su plan de exterminio y al mismo tiempo mostrar al mundo las pruebas del terror rojo. De ahí esos Avances de la Causa General ideados por Bolín y olvidados una vez cumplida su función: nunca se publicarían los resultados de la Causa por la sencilla razón de que ponían al descubierto la verdad de lo ocurrido.

Como era previsible, aunque el objetivo del artículo de La Voz no era otro que la movilización de la población contra el terror que venía, su utilización desbordó este propósito, convirtiéndose de inmediato en un hecho probado que no ha dejado de utilizarse desde entonces. La historia de la sangrienta fiesta presidida por Yagüe y Castejón dio la vuelta al mundo y su influencia llega hasta hoy mismo incluso enriquecida con detalles de todo tipo[500]. Y hay que decir que tal fiesta, por más que muchos de los ingredientes del relato fuesen reales, nunca existió como tal. Fueron reales las matanzas de la plaza de toros, como también lo fue el acto patriotero, con desfile, banda y misa de campaña, que tuvo lugar el día 20 de agosto en la Avenida de Huelva, al que se invitó a la población y en el que como colofón fueron asesinados dos alcaldes republicanos de Badajoz, Juan Antonio Rodríguez Machín y Sinforiano Madroñero Madroñero[501], y el diputado socialista Nicolás de Pablo Hernández en unión de otros compañeros y de varios izquierdistas portugueses entregados por la policía salazarista. El cónsul Vasco Manuel Sousa Pereira no informó de estas muertes pero unos días después, el 17 de agosto, comunicó a sus superiores que

fueron fusilados siete portugueses, de los cuales dos menores de dieciséis años, naturales de Elvas y otros dos desertores de un regimiento de esta ciudad todos a excepción de estos dos últimos contrabandistas de profesión[502].

También fue real el saqueo de la ciudad, entregada durante varias horas al capricho de moros y legionarios, pero no hubo tal fiesta[503]. Lo que ocurre, dado lo que se vino encima de Badajoz a partir del 14 de agosto, es que un hecho como ése pudo ser posible y también que muchas de las pequeñas historias que se produjeron en los días, semanas, meses y años posteriores, fueron mucho más horribles que esa fábula. Pero la fiesta, como toda reducción, colmó el imaginario colectivo por contener todos los ingredientes necesarios. Al fin y al cabo, ¿qué sino una gran orgía de sangre fue lo que los grupos sociales y económicos amenazados por las reformas republicanas —los que llenaban los tendidos en el artículo— hicieron con esa izquierda extremeña eliminada en masa? Orgía, por supuesto, iniciada y preparada por las fuerzas de élite del ejército español al mando de individuos como Yagüe, Castejón y Asensio, capaces de presidir cosas mucho peores que aquella corrida y que sin duda hubieran ocupado lugar preferente en un posible Nuremberg español. De ahí quizá el arraigo de una historia como la fiesta.

Southworth y los mitos de la cruzada

Si queremos saber qué pasó realmente con la leyenda de Badajoz —segunda fase de esta historia—, además de a Neves, tendremos que recurrir a El mito de la cruzada de Franco, del investigador norteamericano Herbert R. Southworth[504], donde con la demoledora fuerza y convicción que le caracterizaba —aunque no con la extensión y profundidad que dedicó a Guernica— analizó el tratamiento dado a la matanza de Badajoz desde los primeros despachos del día 15 de agosto hasta el libro de Juan José Calleja sobre Yagüe aparecido en 1963[505]. Southworth, para empezar, consciente de la importancia de los sucesos de Badajoz, se tomó el trabajo de localizar a los protagonistas de la historia (Mário Neves, Marcel Dany y Jay Allen), con los que pudo contactar, que le confirmaron la veracidad de sus crónicas del 36[506]. Desde entonces cualquier investigador sabe que la leyenda de Badajoz fue un montaje destinado a ocultar la matanza ocurrida en la ciudad extremeña. Sin embargo —pese a todo y tal como era previsible—, dado el curso de los acontecimientos internacionales a partir de la derrota del fascismo, con el espaldarazo aliado a las dictaduras ibéricas a causa de la rápida transformación del antifascismo en anticomunismo, los vientos corrieron más a favor de la leyenda que de la matanza y, como el propio Southworth se encargó de destacar, la temprana negación de la segunda a base de desacreditar a los periodistas fue aceptada con el tiempo, en mayor o menor grado, por los diversos historiadores extranjeros que a partir de entonces trataron el asunto[507]. De ese modo, una estrategia surgida en momento tan delicado para las democracias como el período 1936-1937 —consistente en amparar el golpe militar de Franco presentando sus procedimientos como simples calumnias marxistas— fue ahora convenientemente aprovechada por quienes dentro del espíritu de la guerra fría se propusieron blanquear la fachada del franquismo. Sólo así se explica que una y otra vez se siguiera recurriendo al viejo cuento de que ningún periodista extranjero estuvo realmente en Badajoz y, por tanto, todos aquellos despachos eran falsos. Las páginas que Southworth dedicó a Badajoz —como más tarde ocurriría con las que Gibson realizó sobre la Granada de Lorca— tuvieron inevitablemente el efecto negativo de poner sobre aviso a los amos de la memoria, que dispusieron de largos años para borrar en los archivos toda huella visible sobre lo ocurrido en Badajoz en 1936. En la actualidad, si nos atenemos a la documentación existente en la ciudad, parece que, además de no existir matanza alguna, no pasó prácticamente nada entre 1936 y 1945. Dada la criba documental la pregunta que surge es si el Ayuntamiento funcionó aquellos años.

En España, por supuesto, desde que se acallaron los ecos de la Cruzada no se hablaba de nada de lo ocurrido en Badajoz, una ciudad triste y olvidada —sin duda una ciudad maldita para el franquismo por su izquierdismo manifiesto— que había quedado simplemente como uno más de los lugares de memoria para los vencedores[508]. Los historiadores franquistas —por ejemplo Manuel Aznar en su Historia militar de la guerra de España, con varias ediciones a cargo de la Editora Nacional a partir de 1940— pasaban por lo de Badajoz como si nada hubiese ocurrido o, en todo caso, como una meritoria operación de guerra —«truenan los cañones a la aurora …», dejó escrito Aznar— en la que el hecho militar absorbía el hecho criminal. En la Historia de la Cruzada se cita a Luis María de Lojendio, quien en sus Operaciones militares de la guerra de España (1940) había escrito: «Badajoz quedó materialmente sembrado de cadáveres. De ahí arrancaba sin duda la trágica leyenda de Badajoz». La propia Historia de la Cruzada aludió tímidamente a aquellos milicianos que «necesitaban justificar su huida, y para ello comenzaron a inventar verdaderas leyendas de ferocidad y de terror, a fin de soliviantar los ánimos y buscar una fácil compensación a los desastres militares»[509]. Pero, aunque todos la mencionaban, nadie explicaba nunca en qué consistía la leyenda.

Cuando Juan José Calleja realizó su biografía de Juan Yagüe Blanco en 1963 ya habían sido publicadas dos obras que traerían de cabeza durante bastante tiempo a las autoridades franquistas encargadas de controlar la memoria histórica de los españoles. Tanto La guerra civil española, de Hugh Thomas, como El laberinto español, de Gerard Brenan, ambos editados poco antes que el libro de Calleja, abordaban los sucesos de Badajoz sacando de nuevo a la luz aquellas acciones y otorgándoles una gravedad nunca reconocida por los franquistas[510]. Ambos autores extrajeron sus conclusiones de algo que, a diferencia de toda la documentación interna, los servicios de información de la dictadura no podían controlar: las crónicas de los periodistas extranjeros que siguieron de cerca los acontecimientos. Relatos muy duros que, libres de una censura de prensa todavía por desarrollar cuando se redactaron, exponían crudamente los métodos empleados por los golpistas. Leer en 1962, veinticinco años después de los acontecimientos, que «la famosa matanza de Badajoz fue simplemente el acto culminante de un ritual que había sido representado en cada ciudad y pueblo del suroeste de España», tal como escribió Brenan —quien aludía además a un dossier de prensa portuguesa que probaba lo que decía—, enervaba sobremanera a los propagandistas del régimen franquista, que no veían la manera de quitarse de encima la matanza de Badajoz[511]. Es lógico por ello que Calleja, en 1963, acabara su capítulo dedicado a la hazaña de Yagüe con estas palabras:

Allí, al igual que en otros lugares y por ambos lados, al principio de la guerra no pudieron evitarse represiones, de las que se hicieron eco, con pasión u objetividad —según criterios— los corresponsales de prensa y radio extranjeros que se personaron en la limítrofe ciudad portuguesa de Elvas a la busca de noticias, las cuales se basaban, generalmente, en los informes que les suministraban los republicanos huidos de Badajoz. Así se explica que todos los despachos informativos fueran fechados en Elvas.

Falseando el hecho, desgraciadamente cierto, de la represión —triste secuela de toda guerra civil— la propaganda roja prefabricó a su antojo en España e hizo circular una calumniosa versión que presentaba al castellano presidiendo en la plaza de toros un acto horrendo …

Nótense los síntomas del cambio de los tiempos en el reconocimiento del fenómeno represivo «por ambos lados» y en la aceptación —por más que fuera como «triste secuela de toda guerra civil»— de que en Badajoz habían ocurrido hechos muy graves. Por otra parte, el invento de la fiesta sangrienta —como era previsible— acababa volviéndose contra sus autores, permitiendo ahora a los franquistas negar el todo por la parte. La intención fue clara: lo ocurrido en Badajoz era un hecho bélico lamentable del que no cabía responsabilizar a nadie y ésa debía ser su consideración:

Está fuera de duda que, en aquellos confusos momentos, de haber podido evitar los primeros excesos —durante su breve estancia en Badajoz— Yagüe lo hubiera hecho con la misma energía y humanitarismo con que cortó ensañamientos y saqueos, pero, desgraciadamente, no estuvo en su mano el poder impedirlo.

En este caso vemos a Calleja reaprovechando las viejas mentiras. Una, la de que Yagüe cortó los ensañamientos, la había sacado de algún sitio ignorado Hugh Thomas, con su táctica habitual de dar una de cal y otra de arena, al afirmar en nota a pie de página que el militar, aunque no impidió la matanza, «por orden de Franco, generalmente prohibió a los moros que castraran los cadáveres de sus víctimas (un rito de guerra moro)»[512]. «Lo mejor, sin duda, era el generalmente». Lo que quizá preocupara a Franco y a su Servicio de Propaganda desde que sus fuerzas africanas iniciaron su actuación el 17 de julio era la posibilidad de que empezaran a circular por el mundo fotografías de rojos castrados y de moros mostrando sus trofeos. La otra mentira, la de que acabó con los saqueos, es una muestra perfecta de hasta dónde puede llegar la manipulación histórica. Efectivamente Yagüe, antes de partir de Badajoz, dictó un bando por el que se ordenaba la devolución de géneros robados, pero lo que no exponía el bando era que dichos géneros habían sido robados por sus hombres y vendidos a aquellos vecinos que se prestaron a comprarlos en calles y plazas en los días previos a la partida de moros y legionarios. Ésos eran los méritos de Yagüe.

No obstante, el espacio dedicado al asunto mostraba que aquella vieja historia heroica —al igual que el asesinato de Federico García Lorca o el bombardeo de Guernica, hechos nunca admitidos por el franquismo— seguía formando parte de la guerra de propaganda surgida al mismo tiempo que el golpe militar, pero de mucha más larga vida que la guerra y la dictadura que le siguió. Paralelamente a esto, la lucha propagandística que se libraba también abarcó al carnicero de Badajoz, al general Juan Yagüe Blanco, sobre el que muy pronto surgió una leyenda, que también llega a nuestros días y que —lejos del militar africanista y fascista que debería de constituir nuestro punto de partida— nos lo presenta como un falangista crítico, rebelde e incómodo para la jerarquía militar golpista y como hombre bueno y generoso en el fondo que hasta se permite tener gestos para con los rojos, por quienes se preocupa; un hombre que, con el tiempo, incluso siente «lo de Badajoz»[513]. A ello ha contribuido no poco la entrada correspondiente al personaje en el conocido Diccionario de la Guerra Civil Española de Manuel Rubio Cabeza, donde se dedica más espacio —nada menos que una cuarta parte del artículo— a las declaraciones de abril de 1938 que a los tres hitos de la carrera militar del personaje: Asturias (1934), Badajoz (1936) y Barcelona (1939). Realmente, no Parece muy coherente abogar por esos rojos —«españoles y por tanto valientes», decía en el inevitable tono patriotero y machote— en abril de 1938 cuando solamente seis meses antes, con motivo de la onomástica de Franco, había manifestado públicamente en San Leonardo, su pueblo burgalés:

… y al que resista, ya sabéis lo que tenéis que hacer: a la cárcel o al paredón, lo mismo da (risas y aplausos). Nosotros nos hemos propuesto redimiros, queráis o no queráis. Necesitaros, no os necesitamos para nada, elecciones, no volverá a haber jamás, ¿para qué queremos vuestros votos? Primero vamos a redimir a los del otro lado; vamos a imponerles nuestra Civilización, ya que no quieren por las buenas, por las malas, venciéndoles de la misma manera que vencimos a los moros, cuando se resistían a aceptar nuestras carreteras, nuestros médicos y nuestras vacunas, nuestra civilización, en una palabra[514].

Este discurso nos devuelve al Yagüe de la matanza de Badajoz, un Yagüe paternalista, redentor y exterminador. De paso, este discurso lo hermana con su conmilitón Queipo cuando decía, con su desparpajo habitual y quién sabe si un tanto ebrio, que puesto que su cargo no dependía del voto de nadie no tenía por qué andar halagando a unos y otros[515]; y también —inevitablemente les salía la comparación— con el Sanjurjo que con motivo de los sucesos de Castilblanco (Badajoz) veía a los vecinos como rifeños[516]. La leyenda de Yagüe forma parte de la leyenda de Badajoz y en ella, como nos ha contado Alberto Reig Tapia, interviene incluso su propio hijo, Juan Yagüe Martínez del Campo, quien en 1979 —tras ver cómo José Antonio Gabriel y Galán responsabilizaba a su padre de dos mil fusilamientos en Badajoz— mantuvo públicamente que lo ocurrido en esa ciudad después de su ocupación debería recaer sobre las nuevas autoridades y no sobre su padre, de quien por supuesto refirió el inevitable discurso de abril de 1938 en pro de los vencidos, que vendría a representar lo que la salvación del exministro cedista Manuel Jiménez Fernández por parte de Queipo para sus familiares y adictos, es decir, la buena acción redentora. Sin embargo, esa responsabilidad que para el hijo de Yagüe finalizó «prácticamente a las veinticuatro horas de haber sido conquistada la ciudad», no sólo existió hasta el momento de su partida a Mérida el día 18, tras las matanzas de los días 14 y 17 —recordemos que sólo después de la salida de Yagüe se permite a la gente moverse por la ciudad a partir de las nueve de la tarde y hasta las doce de la noche— sino que no cabe disociarla del personaje que crea la situación[517]. Además, es la propia hoja de servicios del militar golpista la que nos informa de que en los días siguientes al 14 «se procede a continuar la limpieza, organización y defensa de la Plaza de Badajoz»[518].

Otra anécdota ilustrará cómo era el Yagüe anterior a la supuesta conversión. Uno de los días que estuvo en Badajoz, mientras desayunaba en la casa del doctor Pinna, apareció el obispo Alcaraz; Yagüe —quizá suponiendo el motivo de la visita— ni se inmutó. «¿Qué quiere usted, sr. Obispo?», preguntó el militar. «Vengo a interceder por los hermanos Pla, que los van a fusilar», dijo el obispo. A lo que Yagüe respondió: «Para que otros como usted vivan hay que fusilar a gente como ésta». Estamos ante un anecdotario que siempre favorece a los mismos, fabricado a su medida, y no faltará quien colija el carácter justiciero y ecuánime del general falangista frente a la petición del obispo, otro que acomete su buena acción en medio de aquel baño de sangre. De todo ello parece deducirse que tanto el militar como el cura hubieran deseado en su fuero interno salvar la vida de los Pla, pero que, conscientes de lo que estaba en juego, de sus sagrados deberes, supieron sacrificar sus intereses personales en pro del bien común. Como decía el fanático cura carlista Santa Cruz: «Yo perdono, pero la Causa no». Desde esta perspectiva el hecho de que Yagüe se adueñara para su uso personal del coche particular de Pla puede ser interpretado no como un vulgar robo fruto del botín de guerra —unos roban máquinas de coser y otros coches— sino como un sacrificio más de los que hubo que hacer a lo largo de la ruta antes de que su entrega a la Patria minase supuestamente su salud[519].

Para terminar con la hagiografía de Calleja bastará con reproducir el final del capítulo dedicado a la toma de la ciudad extremeña, texto que cobra todo su valor si tenemos en cuenta que fue escrito cuando ya se había iniciado el éxodo de más de un Millán de extremeños:

Hoy, al cabo de un cuarto de siglo y en tanto se prepara una total y ambiciosa reforma agraria, florecen en Badajoz, como un hermoso y cristiano símbolo, los ubérrimos frutos de la paz en las bajas vegas del Guadiana, otrora sedientas y resecas, donde comienzan a cantar un himno de ilusión, de trabajo y de riqueza el susurro cristalino de los regatos, los copos blancos de los algodonales, las hojas verdiolorosas de los tabacales y de los alfalfares y nuevos poblados de albas y risueñas casas, habitadas por una nueva generación, que quiere el olvido, la paz, el amor y la justicia, sublimes ideales que Yagüe y su ejército defendieron al precio de la vida y de la sangre[520].

Finalmente, como una muestra más del tratamiento que el franquismo permitía dar a la matanza de Badajoz en los años sesenta, es interesante —frente a la actividad exterior de la editorial Ruedo Ibérico— la reedición en 1966 de Historia de la guerra de España, de Brasillach y Bardèche[521], lanzada, como se reconocía en el prólogo del traductor, Adolfo Porcar Gil, frente al

parcialísimo modo de ver y enjuiciar de algunos de quienes se llaman historiadores de nuestra contienda y que, bajo mal falseada capa de neutralidad e imparcialidad, deslizan tan hipócrita como cobardemente la insidia y el error[522].

La alusión a las obras de Ruedo Ibérico —todas prohibidas en España— era evidente. La cuestión de Badajoz se resolvía de la siguiente manera:

En veinticuatro horas, los últimos núcleos de resistencia son reducidos. Los coroneles Pastor Palacios y Cantero, y el comandante Alonso fueron juzgados sumarísimamente. Fue con este motivo que se lanzaron las primeras campañas internacionales contra la represión organizada por los nacionales y, concretamente, por los Regulares. Es una de las razones por las que cobra importancia esta jornada del 14 de agosto. Se contó que los milicianos apresados con las armas fueron ejecutados sin juicio, y que los moros saquearon la ciudad sin consideraciones a mujeres ni a niños … ¿Qué ocurrió en realidad? Si se examinan los hechos con desapasionamiento se ve cómo los relatos de las atrocidades de Badajoz fueron publicados al tiempo que los periódicos nacionales relataban con minuciosidad de detalles las atrocidades, desgraciadamente ciertas, de los marxistas en Madrid y Barcelona. Era, ante todo, un contraataque diplomático[523].

Una vez más, treinta años después, se recurría al mayor MacNeill-Moss y a su vieja historia de que todos los periodistas mintieron. Pero incluso en este caso se notaba el cambio de los tiempos:

Ciertamente, las pérdidas fueron grandes, particularmente en los combates habidos en las calles. La ciudad era un reducto que hubo que tomar casa por casa en lucha particularmente violenta. Los juicios sumarísimos que siguieron condenaron a hombres culpables de abuso de poder, de asesinatos, de ejecuciones arbitrarias … Lejos del fragor del combate, de la rudeza de los frentes y de la severidad de los juicios sumarísimos, estaban las matanzas crueles, a sangre fría, de las que hablaban los despachos de prensa extranjera procedentes de Barcelona y Valencia[524].

Se pretendía reducir la matanza de Badajoz a los resultados del combate callejero y a los «juicios sumarísimos». La matanza nunca había existido; sólo la leyenda creada en lejanos despachos de prensa. La edición de la obra de Brasillach y Bardèche, veintisiete años después de su aparición en Francia, mostraba el enorme retraso que llevaba el franquismo, dispuesto a recurrir ahora a una obra que en su momento no fue de su agrado. Ya señaló Southworth que esta obra era algo más que mera propaganda. En su conclusión, por ejemplo, se leía:

España tiene también necesidad de paz consigo misma, para acallar los odios, reconciliar a los hermanos separados, impedir las luchas entre las diversas facciones de los vencedores, y es en ella misma donde deben buscarse los medios y los remedios[525].

Pues bien, ni siquiera este mensaje tan básico, de carácter conciliador y procedente de un profranquista declarado como Brasillach, pudo ser asimilado por la dictadura veintisiete años después. La frase desapareció, siendo sustituida por otra que decía:

Todos se reconciliaron en el amor a España, quienes eran partidarios de la verdad y quienes profesaban en el error. Quedaba ahora a España la paz por construir. Es preciso que ahora prosiga la unión ante el peligro[526] …

La larga lucha de la memoria

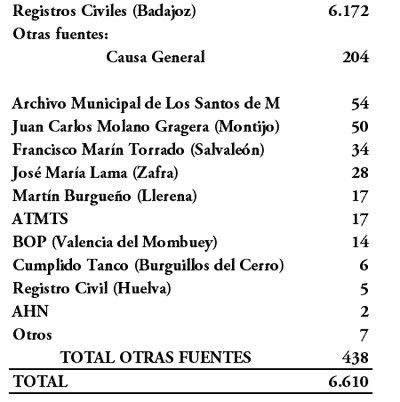

El tránsito entre el franquismo y el retorno al sistema democrático, con todas sus luces y sombras —luces por las libertades recobradas y sombras por la negación de la memoria—, estaría representado por el general Ramón Salas Larrazábal y sus Pérdidas de guerra, un meditado intento de dejar todo atado y bien atado en una cuestión clave como la represión, que oculta una de las mayores supercherías de nuestra historiografía reciente. Según Salas, entre ejecuciones irregulares (139) y ejecuciones judiciales (37), en la provincia de Badajoz perdieron la vida 176 personas desde 1936 hasta 1940: 91 en 1936, 26 en 1937, seis en 1938 y 53 en 1939. Eso es todo[527]. Estamos ante las cifras exactas del general. La obra de Salas recuerda a esas patrañas que tanto gustaban a Goebbels: la patraña científica, en la que la mentira aparece tan envuelta en números, cuadros, operaciones y detalles que parece una verdad. En definitiva, la fascinación por los números[528]. Que estas cifras fueran además acompañadas por una alusión a las «duras represalias que, según todos los testimonios, ejercieron los ocupantes de Badajoz en 1936», para añadir, a renglón seguido, que «sin duda alguna el alcance de éstas ha sido notablemente exagerado, pero parecen muy pocas las 91 ejecuciones de civiles que se inscriben en 1936 y las 26 que se anotan en 1937», prueba cómo se puede tergiversar la realidad y falsificar la historia. Así, no es de extrañar que antes de las famosas «rectificaciones finales», Salas afirmara que en Badajoz-provincia los gubernamentales acabaron con la vida de 1466 personas[529]. y sus contrarios 989, un número que si realmente hubiera estudiado los datos de los Registros Civiles habría sabido que se superaba sólo con los inscritos en la ciudad de Badajoz. Finalmente, hechas las oportunas correcciones con apropiadas técnicas de voleo y progresión —chistera en mano— lo convirtió en 2964.

Después de comprobar por nuestra parte que sólo con la mortalidad registrada en el oeste de la provincia se llega al doble de la cifra dada por Salas para toda ella —y esto sin tener en cuenta a los que nunca fueron inscritos—, sólo cabe a estas alturas plantearse las verdaderas intenciones de la obra del general franquista y, de paso, las de sus seguidores[530]. Estas intenciones, que ya eran visibles entonces para los que se habían adentrado en el mundo de la represión, fueron asumidas por casi todos y además, poco después, en 1979, Hugh Thomas —pese a que con cuya obra había iniciado su andadura Ruedo Ibérico en 1961— recogió y avaló al general Salas y a sus cifras en su nueva y fasciculera edición de La guerra civil española de 1979 (hecha ya fuera de la pequeña editorial que la lanzara veinte años antes), dando una dimensión a su montaje que su autor nunca hubiera podido imaginar. Lo cual vino a demostrar dos cosas: que la historiografía franquista estaba dispuesta a esas alturas a asumir la obra de Thomas —un mal menor con Southworth todavía activo y cuando ya asomaba Preston por el horizonte, y que a su vez Hugh Thomas, al que la cerrazón franquista había hecho pasar por lo que no era, no tenía problema en integrar en su obra a los últimos reductos de la historiografía franquista[531]. El resultado de la operación, abandonada ya definitivamente la culpabilización exclusiva de los rojos, se podría haber resumido así: ambos bandos cometieron excesos, pero los rojos más. La fusión de ambas corrientes, aparte de «beneficiosa» para Thomas, fue muy útil para los neofranquistas, agarrados desde entonces y hasta hoy a las cifras de Salas como si del último tablón del barco hundido se tratase. Sin embargo, las investigaciones realizadas desde entonces con el consiguiente derrumbe de las cifras de Salas, les han obligado a afirmarse en un nuevo mensaje que querrían definitivo: todos fueron iguales.

Para este recorrido por la leyenda de Badajoz es también significativa la opinión de Martínez Bande en La marcha sobre Madrid, de 1982, reedición de la publicada en 1968. En este período de catorce años el Servicio Histórico Militar pasó de la «Guerra de Liberación» a la «Guerra Civil», en un complejo ejercicio de constante reescritura de la historia. Cuando hubo que tratar lo de Badajoz no se complicaron la vida y aunaron en breve espacio todos los tópicos del pasado, desde la fantástica leyenda montada por la propaganda hasta el encubrimiento de la matanza bajo formales juicios sumarísimos:

Sobre la ocupación de Badajoz la propaganda montó toda una fantástica leyenda, en la que la crueldad y el frío sadismo de las fuerzas nacionales alcanzaban las más altas cimas. Resulta indudable que las bajas experimentadas por una y otra parte fueron cuantiosas, así como las ejecuciones llevadas a cabo tras la ocupación de la ciudad, luego de juicios sumarísimos[532].

No se podía decir menos y ocultar más en tan poco espacio. El caso es que nada menos que en 1982 se seguía negando la matanza y se aseguraba que la represión que siguió a la ocupación fue represión legal. Desde luego había que estar muy seguro de que la documentación sobre el golpe del 36 había sido destruida, o estaba a buen recaudo, para mantener tales aseveraciones cuando ya los investigadores empezábamos a adentramos en el oscuro mundo de la represión fascista.

En 1983 apareció Extremadura: la guerra civil, de Justo Vila, que todavía al cabo de ¡20 años!, sigue siendo un libro de referencia. Asimismo hay que destacar el trabajo de los profesores de la Universidad de Extremadura Fernando Sánchez Marroyo y Juan García Pérez, primero dentro de una historia general de la región y luego en fascículos que el diario Hoy publicó en 1986[533]. En su momento el trabajo de Vila —muy limitado tanto por la ausencia casi total de fuentes de primarias como por la dependencia casi absoluta de la bibliografía heredada del franquismo— constituyó una novedad e incluso cierto revulsivo para una sociedad labrada por cuatro décadas de franquismo, y para la que lo de Badajoz formaba parte del pasado oculto[534]. El mérito de Vila consistió indudablemente en transmitir la memoria de la barbarie a pesar de las limitaciones existentes de todo signo. Pero era tal la necesidad de saber, que esta pequeña y valiente obra fue absorbida de inmediato convirtiéndose en libro de lectura obligada para los interesados. De este modo, la matanza de Badajoz, a la que se dedicaba buena parte del libro, volvía a la palestra, esta vez desde el punto de vista de los vencidos. Tuvieron además Vila y su libro la virtud de animar a Mario Neves —impresionado por el interés suscitado y por un programa de la Granada Televisión en que participó a fines del 1982— a publicar en 1986 su testimonio personal de la matanza de Badajoz, documento imprescindible y verdadero hito en el proceso de recuperación de la memoria histórica de Badajoz. La matanza de Badajoz fue publicada por la Junta de Extremadura medio siglo después de que ocurriera[535].

La superación de la historiografía militante —y me refiero a Vila, del que hay que decir que tanto Extremadura: la guerra civil como el trabajo que dedicó a la guerrilla extremeña constituyen una excepción dentro de su interesante obra literaria— y el paso a un tratamiento más académico estaría representado por la Historia de Extremadura realizada por la Universidad de Extremadura en 1985; interesante por su intento de clarificar pero muy limitada en sus resultados —por lo que al ciclo República y guerra civil en Badajoz se refiere— debido a la carencia de investigaciones previas y por depender, por tanto, una vez más, de la historiografía franquista. Los mismos autores de esta obra, los profesores Juan García Pérez y Fernando Sánchez Marroyo, prolongaron su estudio mediante La guerra civil en Extremadura (1936-1986), publicada en fascículos por Hoy en 1986. Es un trabajo de indudable interés, con alguna novedad como los testimonios orales debidos a José María Pagador Otero y a Juan Domingo García Fernández. No obstante la obra está marcada por el espíritu salomónico propio de un medio como el diario Hoy, uno de los periódicos creados contra la República en 1933 y que se volcaría totalmente en apoyo del golpe militar del 36, del que saldría, ya para siempre, como medio de prensa vencedor: «Punta de vanguardia de los que con gallardía lucharon en Extremadura por Dios y por la Patria fue el Hoy», se leyó en el número del primer aniversario de la ocupación de la ciudad[536]. Ya decía en el prólogo del 86 su director, Teresiano Rodríguez, que «al recopilar dichos testimonios, hemos querido mantener cierto equilibrio entre los de uno y otro bando», equilibrio que se veía reforzado líneas después al concluir en que «nadie crea que tratamos aquí de distribuir responsabilidades, ni de juzgar conductas». Este espíritu penetraba luego en la obra, donde se llegaba a decir sobre la represión:

De entrada, se puede afirmar que la eliminación de los adversarios fue en la Extremadura nacional … una tarea más sistemática, más intensa y que originó un montón de víctimas cuantitativamente muy superior. No se quiere con esto justificar conductas o exculpar crímenes, sino poner simplemente las cosas en su sitio. Una guerra de cifras no conduciría, con sus macabras contabilidades, más que a perpetuar inútiles polémicas. De un bando o de otro, en Extremadura, como en otras partes de España, se mató a mucha gente inocente hubo demasiado odio y muy poca piedad[537].

También de 1986 es un curioso y desconocido avance-resumen de un trabajo de Josefina Becerra Santos y Pilar Guerrero Ruiz sobre la mortalidad en Badajoz durante la guerra civil. Se trata probablemente del primer estudio sobre la represión en Badajoz en que se utilizaron el Registro Civil y el Archivo del cementerio. Aunque errado en algunos aspectos, como la valoración de las víctimas anteriores al 14 de agosto, por desconocer lo ocurrido en la ciudad, el trabajo de estas investigadoras —la primera de las cuales, al menos, pertenecía a un grupo de trabajo creado por el profesor Fernando Sánchez Marroyo— acertó de lleno en su crítica a la entonces omnipresente Pérdidas de guerra de Salas Larrazábal y planteó ya en fecha tan temprana el problema de los no inscritos y la importancia de las inscripciones practicadas entre 1978 y 1985. Sin embargo, pese a lo prometedor del proyecto, no se llegó a nada[538].

Finalmente —y en este caso al pasar por la matanza como si nunca hubiera existido, hecho reseñable después de los trabajos mencionados— también de 1986 es el apartado que Francisca Rosique Navarro cubrió dentro de esa particular Historia de la Baja Extremadura que concluía precisamente en 1936. Rosique, que repetía lo ya expuesto en su trabajo sobre la reforma agraria en Badajoz, sin mencionar el golpe militar, iba directamente de las elecciones de febrero a la clausura de Hoy y de ésta al nombramiento de las nuevas autoridades por Yagüe. La matanza de Badajoz había desaparecido. Una alusión a los «asesinatos —algunos con ensañamiento— con las gentes de orden», basada en los escritos de Díaz de Entresotos, y un final de antología para la fecha en que fue escrito:

La ideología se estaba convirtiendo en un paraguas que cubría odios y resentimientos ancestrales, que harían de la Baja Extremadura un caos, un movimiento de ida y vuelta a medida que el Ejército de la Legión, requetés y falangistas fueran avanzando y depuraran el terreno a la inversa[539].

A vueltas con la batalla de la propaganda

La inexistencia de una investigación definitiva sobre el golpe del 36 en Badajoz y los profundos cambios ideológicos acaecidos tanto en España como en el resto del mundo en la década de los noventa permitieron la recuperación de ciertas líneas historiográficas que parecían ya abandonadas, al mismo tiempo que el afianzamiento de esa tendencia —hija de la transición— para la que la guerra civil fue un desastre colectivo cuyas responsabilidades debían recaer sobre toda la sociedad española. Así, a mediados de los noventa, en el contexto de los procesos de beatificación reabiertos por la Iglesia española al amparo del papa Carol Woytila, y en la senda de las publicaciones del vicario episcopal Vicente Cárcel Ortí, verá la luz la tesis de licenciatura del sacerdote falangista —exjefe territorial de la Falange extremeña— Ángel David Martín Rubio, titulado La represión roja en Badajoz, un producto híbrido entre la Causa General, los martirologios de la Iglesia de la Cruzada, las «cifras exactas» del general Salas y la escuela neofranquista representada por Ricardo de la Cierva. Martín Rubio, que dedicó la obra a la investigación sobre las víctimas de derechas, abordó a finales de los años noventa en Paz, piedad, perdón… y verdad, y en Salvar la memoria la matanza de Badajoz, pero en su obsesión por negar su existencia ni aprovechó la documentación existente ni captó, tal como se verá posteriormente, las particulares relaciones entre las fuentes disponibles para su estudio[540]. Una visible carga ideológica y propagandística lastra estos trabajos, en los que incluso se falsean y ocultan datos para defender las tesis mantenidas[541].

Julián Chaves Palacios era ya un especialista en guerra civil-represión —destaquemos La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil— cuando en 1997 publicó La guerra civil en Extremadura: operaciones militares (1936-1939). Esta obra —casi ajena a la cuestión de la matanza de Badajoz, por la que sobrevuela, y en la línea académica abierta en la década anterior desde la Universidad de Extremadura— sigue un curioso planteamiento metodológico, al estilo de Manuel Aznar o Martínez Bande, al separar las «operaciones militares» —la guerra, por así decirlo— de las operaciones de castigo mediante las que el golpe se implanta —la represión pura y dura, en la que o no se entra o se pasa de corrido[542]. El golpe militar más brutal de nuestra historia contemporánea quedaba reducido finalmente a una serie de «operaciones militares» dentro de una «guerra civil» con sus inevitables secuelas. Sobre este asunto ha escrito el historiador Gabriel Cardona:

Difícilmente podían identificarse como operaciones militares los movimientos de las columnas en Extremadura … Las columnas que partieron de Sevilla lo hicieron con dos batallones, uno de moros y otro de legionarios, lo que era un dislate técnico, pero expresaba la prisa y la confianza con que actuaban: les interesaba llegar lo más rápido posible a sus objetivos y no esperaban encontrar un enemigo bastante fuerte para desarrollar verdaderas batallas. Todo se hizo con la misma improvisación que las campañas de Marruecos, ante un enemigo del que se esperaba una inferioridad parecida a la de los rifeños[543].

El escaso tratamiento de la cuestión y la falta de interés de la universidad extremeña casi desde su creación hace poco más de veinticinco años por la matanza de Badajoz y, por extensión, por el período 1931-1945 —en general sólo cabría referirnos al grupo antes mencionado en torno al profesor Sánchez Marroyo y a un conjunto de trabajos en su mayor parte no concluidos o no publicados[544]— han propiciado, por ejemplo, la insólita reedición de El fascismo sobre Extremadura, un folleto de carácter propagandístico fechado en diciembre de 1937 —publicado en Madrid en 1938— y que sesenta años después, en 1997, ha sido editado por la Federación Socialista de Badajoz con una introducción del Secretario Provincial del PSOE, Francisco Fuentes, y unos obligados encuadres y toques correctores de Justo Vila y de Luis Pla Ortiz de Urbina. Aunque no fuera éste el tratamiento que la matanza de Badajoz requería a finales de los noventa, hay que reconocer que gracias a esta publicación pudimos contar con las valiosas acotaciones de Luis Pla. En todo caso, el folleto —de indudable interés pese a que adolece de un fuerte desequilibrio entre información y propaganda— hubiera requerido una edición crítica[545].

En este contexto, la corriente contraria, la que suaviza, relativiza o justifica de una u otra manera la matanza de Badajoz, pasó a recuperar abiertamente —esta vez sin acotaciones— las viejas historias. Al pasado más rancio nos remonta el apartado titulado de manera significativa «La controvertida represión», que el cronista oficial de la ciudad, Alberto González Rodríguez, ofreció en 1999 en su Historia de Badajoz, compendio por lo que a esta cuestión respecta de todos los tópicos reaccionarios al uso, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta no sólo que prescindió de toda fuente primaria sino que siguió los pasos de Martín Rubio. González establece tres corrientes sobre la represión en Badajoz: las representadas por Martín Rubio y Justo Vila, y, como «versiones intermedias de óptica general», las de Sánchez Marroyo, García Pérez y Chaves Palacios. El hecho de que ninguno de ellos haya investigado a fondo (desde 1936 hasta bien entrados los años ochenta) el Registro Civil de la ciudad parece ser un factor irrelevante para el cronista oficial[546].

Mayor importancia habrá que dar por su significación a otro pequeño trabajo publicado ese mismo año por la editorial carlista Actas con motivo del setenta aniversario del final de la guerra civil. Se trata de «Los sucesos de Badajoz: entre la realidad y la propaganda», del mencionado profesor de la Universidad de Extremadura Fernando Sánchez Marroyo. Estamos una vez más en la línea académica abierta en los ochenta. Ya en la presentación de Miguel Alonso Baquer se podía leer:

Tiene [Sánchez Marroyo] el acierto fundamental de subrayar la diferencia entre el alcance de la represión nacional en Cáceres y el de la provincia de Badajoz, ya que este contraste devuelve el problema de las ejecuciones decididas por parte de los nacionales al contexto de la urgencia por reanudar la marcha sobre Madrid que presionó sobre el general [sic] Yagüe y sus gentes más allá de sus habituales sentimientos.

Ahí tenemos de nuevo a Yagüe afrontando el problema de las ejecuciones entre el contexto de urgencia y sus habituales sentimientos. En este artículo Sánchez Marroyo —quizá por haber sido su director— avala de entrada la «valiosa aportación» de Ángel David Martín Rubio en su tesis de licenciatura sobre La represión roja en Badajoz. Sánchez Marroyo —por más que parezca estar hablando de un hecho sobrenatural— reconoce la gravedad de los hechos: «A estas alturas nadie niega que la ciudad de Badajoz conoció en los primeros momentos que siguieron a su conquista el desarrollo de un brutal cuadro de violencia sobre las personas», y añade: «Obviamente no han quedado restos documentales directos, pero los testimonios son abundantes». Observemos que el sujeto agente, el que genera el brutal cuadro de violencia y el que no deja restos documentales, no ha aparecido por ahora. Pero he aquí que cuando poco después se dice que la responsabilidad «recayó sobre Yagüe», dado que «nada se hacía sin la autoridad del comandante militar», se aclara inmediatamente —para que no haya la menor duda— que «la acción represiva fue protagonizada, pasados los primeros momentos, sobre todo por los conversos, muchos de ellos deseosos de ocultar pasadas responsabilidades y nada menos que por esta vía que permitía además eliminar pruebas». Es decir, que fueron los propios rojos, ahora pasados a las filas de los sublevados, quienes llevaron a cabo la matanza de Badajoz. Y esto debido a que «los falangistas originarios, gente muy aguerrida, eran pocos», o sea, que los falangistas —el diccionario define aguerrido como valiente y esforzado— no tuvieron que ver gran cosa con la represión, que además —como ya dijo nada menos que Agustín Carande— no fue tanta, «ni siquiera llegaron a cientos». Pero no acaban aquí las sorprendentes revelaciones de Sánchez Marroyo.

Según parece, «contra lo que se ha dicho tradicionalmente, los militares, aunque por su propia debilidad inicial dejaban hacer, se plantearon desde el principio llevar a cabo un control estricto de la acción represiva», lo que según el profesor de la UNEX «no fue posible hasta que la situación no estuvo suficientemente consolidada». ¿Qué situación? ¿Se refiere al golpe militar? ¿Quiere decir que el propio golpe militar, supremo ejercicio represivo, les impedía controlar la represión? En Badajoz —dice— hubo «arbitrariedad y violencia» fruto del bando de guerra, pero «se explican en función de la propia debilidad numérica de los atacantes, obligados además a una marcha contra reloj». Es decir, que todo tenía su porqué. Ya lo reconoció el mismo Yagüe, afirma Sánchez Marroyo. Además, ¿cómo seguir adelante dejando allí aquella masa de rojos? Hubo una posibilidad pero no se pudo llevar a efecto:

Un escrupuloso y auténtico ejercicio penal hubiese debido seleccionar cuidadosamente, a fin de exigir las máximas responsabilidades, a los que tenían delitos de sangre. Pero no había tiempo y era preciso, además, imponerse por el terror, lo que explica la exposición pública de los cadáveres en los primeros momentos.

Cualquiera diría que se están justificando las acciones de Yagüe: hubiese debido, era preciso, explica… Así que los golpistas pudieron hacer las cosas mejor y limitarse a castigar a los verdaderos culpables, pero no pudieron por las prisas y porque eran pocos, viéndose pues obligados a imponerse por el terror y a hacer cosas como dejar los cadáveres al aire libre. Si hubieran dispuesto de más tiempo y hubieran sido más, habrían podido efectuar un ejercicio penal escrupuloso y auténtico. ¿Y quién era Yagüe, fuera de la ley desde el 17 de julio, para exigir responsabilidades a nadie o para decidir sobre la vida de las personas? ¿O qué ejercicio penal cabía esperar de unos militares golpistas lanzados por la pendiente de la violencia y del terror desde el primer momento?

Según Sánchez Marroyo, quien mantiene que el número de víctimas inscritas en el Registro Civil entre 1936 y 1945 es de 518, «los estudios más rigurosos sobre otros ámbitos territoriales consideran que a lo más las cifras registrales suponen un tercio de las ejecuciones realizadas en los meses del verano del 36», de forma que para Badajoz habría que hablar de «un mínimo de 1500 personas». Todas estas víctimas serían «ejecutadas» o «fusiladas», destacando la represión sobre los militares, ya que «a los pocos días de tomada la ciudad se habían pues depurado las responsabilidades de los miembros de las fuerzas armadas adictos al Gobierno de la República». Aquí otra vez se está justificando a Yagüe y a su camarilla. ¿Desde cuándo unos militares golpistas depuran responsabilidades de quienes se mantienen fieles a la legalidad? ¿Qué responsabilidades cabían en quienes no habían hecho sino acatar las órdenes del Gobierno legal? Seguro que debe haber otra manera de decirlo en la que se perciba quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos. ¿Por qué cuando se trata del «destacado falangista» Feliciano Sánchez Barriga y de las otras diez víctimas de los días rojos nuestro autor habla claramente de asesinatos y sin embargo cuando se refiere al coronel Cantero, o al diputado Nicolás de Pablo, o a los alcaldes Madroñero y Rodríguez Machin, habla de ejecuciones o fusilamientos? Los que están fuera de la ley ¿ejecutan, fusilan o asesinan? Para Sánchez Marroyo estas «ejecuciones» de los dirigentes políticos de Badajoz tienen lugar «es de suponer tras consejo de guerra sumarísimo», o sea que no debemos pensar que fueron ejecuciones «incontroladas» sino ajustadas a la ley, es decir, dentro —esta vez sí— de un «escrupuloso y auténtico ejercicio penal». En esta ceremonia de confusión todas las palabras están marcadas y todas llevan la dirección indicada en la presentación: justificar los sucesos de Badajoz en el «contexto de urgencia por reanudar la marcha sobre Madrid que presionó sobre Yagüe y sobre sus gentes más allá de sus habituales sentimientos». Desde luego, nunca la línea académica que representa Sánchez Marroyo —la «versión intermedia», como diría el cronista de Badajoz— se había expresado tan claramente sobre el golpe militar de julio del 36 y sobre la matanza de Badajoz. Curiosamente viene coincidir en lo esencial con Martín Rubio[547].

Recientemente —una vez más desde fuera de los centros encargados de la transmisión de la memoria—, como una prueba más del ansia de saber sobre aquella historia, han aparecido los trabajos de Francisco Pilo Ortiz sobre la toma de Badajoz y la represión posterior, muy desiguales pero con sobrados elementos de interés para el conocimiento de algunas cuestiones. Entre ellos habría que destacar los valiosos testimonios orales que el autor ha podido reunir sobre el 14 de agosto y, sobre todo, de la represión[548].

Lugar aparte merece sin duda la obra de Alberto Reig Tapia Memoria de la Guerra Civil, en la que se dedica un capítulo a la matanza, titulado «Los mitos de la sangre: la Plaza de Badajoz». El trabajo de este experto en mitología franquista es el fruto de largos años de reflexión. No en vano realizó su primera aportación sobre la represión franquista veinte años antes, a finales de los años setenta[549]. Dos fueron los principales problemas, ambos estrechamente relacionados, que afrontó Reig Tapia para profundizar en el mito: la falta de verdaderas investigaciones y el inevitable recurso a datos y dichos carentes de fundamento alguno que han ido pasando de trabajo en trabajo hasta la actualidad (las 40 víctimas derechistas de Almendralejo, los 600 izquierdistas fusilados en Talavera la Real, el sacrificio de la 16.ª Compañía, las 285 bajas de las fuerzas de Yagüe, etc.). Sin embargo, el estudio de Reig, al que hay que agradecer su retorno a las fuentes, es tan rico y sugerente que sin duda alguna merecería ser considerado como heredero de los métodos de Herbert Southworth. Reig va directamente a las claves de la historia: las noticias de la matanza y la creación de la leyenda. Sus conclusiones son incontrovertibles: 1) la represión se cebó en Badajoz; 2) durante veinticuatro horas los ocupantes actuaron a capricho y sin testigos; 3) se permitió el saqueo de la ciudad; 4 y 5) hubo fusilamientos (asesinatos) masivos y sin instrucción de causa; 6) se quemaron cadáveres que acabaron en fosas comunes; 7) a la represión militar siguió otra paramilitar; y 8) se ha intentado negar, ocultar y silenciar la matanza con la «leyenda». Efectivamente, como dice Reig Tapia, «la auténtica leyenda de Badajoz no es otra que la puesta en circulación por la propaganda franquista y su pretendida historiografía»[550].

Hasta el momento éste es el panorama sobre la matanza de Badajoz. Ignoramos, sin embargo, lo principal: el proceso de ocultación, cómo y cuándo se destruyó o dónde se encuentra actualmente la documentación generada por los diversos organismos civiles y militares que tuvieron relación con los hechos en un momento u otro a partir de agosto del 36 y hasta el final de la dictadura. Sabemos que las delegaciones de Orden Público, la Guardia Civil y los Servicios de Investigación y Vigilancia de Falange —verdaderas fábricas de informes— contaron con información completa y detallada de todo lo relativo a la represión; lo que ignoramos en el caso de Badajoz es si esa documentación se destruyó durante el franquismo, en la transición o si permanece dormida en los sótanos de alguna dependencia militar o de un ministerio. Puede pasar como con el Archivo del Movimiento de Huelva, que apareció en el Museo Arqueológico de la ciudad o quién sabe si serán los archivos eclesiásticos los que nos descubrirán la realidad de la represión. Conocemos por otras ciudades, por ejemplo, que en los cementerios se anotaba minuciosamente el movimiento de la fosa común, pero en Badajoz no consta documento alguno. Sin embargo, algún rastro debe quedar en alguna parte. Aunque lo normal es que todo fuera destruido, no hay que perder la esperanza de que en cualquier momento aparezca documentación, pública o privada, de interés. Sería el caso de los fondos de la Auditoría de Guerra de la II División, conservados milagrosamente gracias a que, por motivos de espacio, fueron alejados del alcance de quienes acabaron con el Archivo de la II División. Mientras tanto tal cosa ocurra, deberemos conformarnos con lo que hay.

La matanza de Badajoz

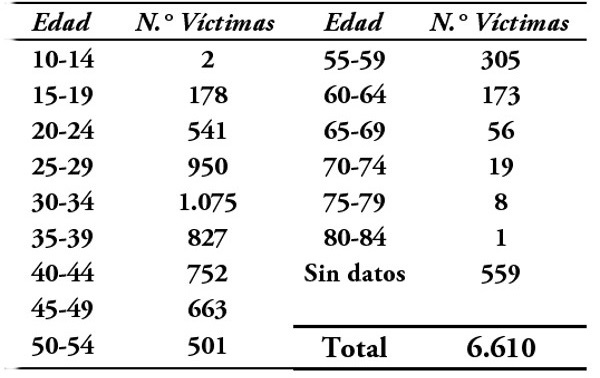

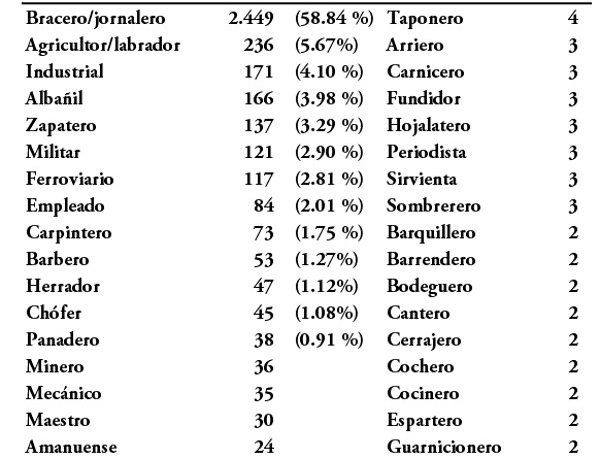

Las cifras de la matanza de Badajoz, como hemos visto en los diferentes testimonios, han mantenido a lo largo del tiempo cierta extraña coherencia, consecuencia más bien de la inercia que del trabajo investigador. Por eso es necesario volver al principio. Los periodistas Berthet y Dany hablaron de 600 a 800 bajas durante la toma de la ciudad y de otras 1200 —que serían finalmente cifradas en más de 4000— a consecuencia de la represión en los días siguientes, en la que caerían no sólo vecinos de Badajoz sino de muchos pueblos de la provincia que, en su mayoría, nunca serían inscritos en registro alguno, por serles rechazados a los familiares los expedientes de inscripción fuera de plazo o porque ni siquiera lo intentaron. Estas cifras, como luego se comprobará, son bastante razonables. Justo Vila, sin citar fuente alguna aunque haciéndose eco de la tradición oral, mantuvo en 1983 que la represión en la ciudad de Badajoz acabó con la vida de unas 9000 personas, de las que más de 4000 habrían perecido en la plaza de toros, cifras que además de carecer de respaldo alguno son a todas luces excesivas[551] Luis Pla sostiene, por su parte, sin tampoco especificar fuente, que sólo en la capital y en el período que va desde 1936 a 1941 cayeron 8000 personas, de las que 5000 serían vecinos y 3000 forasteros, cantidad no muy diferente a la de Justo Vila. Lo cierto es que carecemos de documentos que confirmen estas cantidades. De ahí que la derecha siga negando la matanza y hablando de la leyenda. O que autores como Martín Rubio o Sánchez Marroyo, como hemos visto, se limiten a decir que fueron unos 1000 o 1500. Recordemos lo que dijo un testigo y actor privilegiado, el jefe falangista Agustín Carande Uribe:

Sobre esto puedo decir que se ha exagerado el tema de la represión. Por ejemplo, se ha exagerado mucho sobre lo que pasó en la plaza de toros. De los fusilados allí no recuerdo cifras exactas, pero exclusivamente cayeron los que fueron encontrados con armas en la mano y, desde luego, fueron bastantes menos de mil, ni siquiera llegaron a cientos[552]

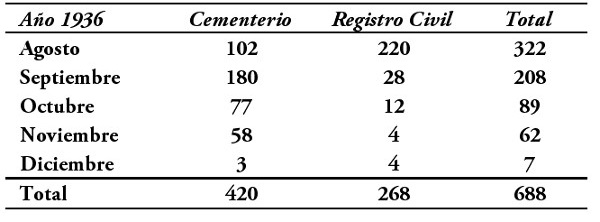

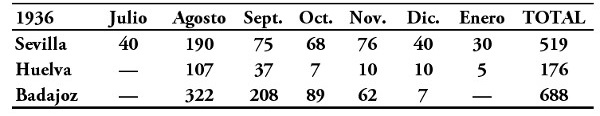

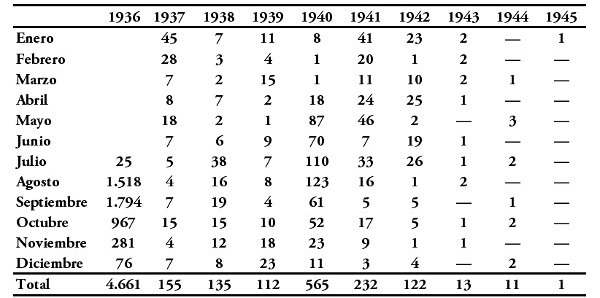

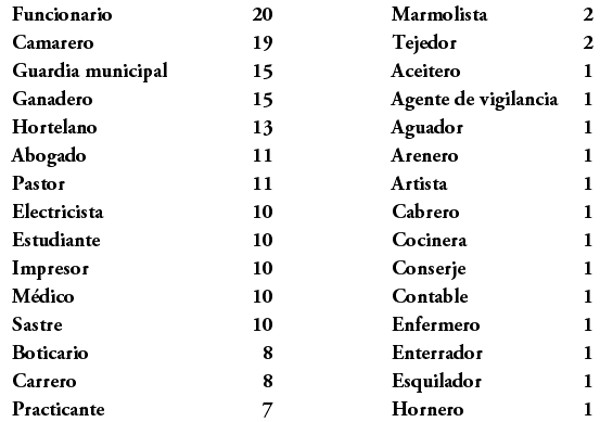

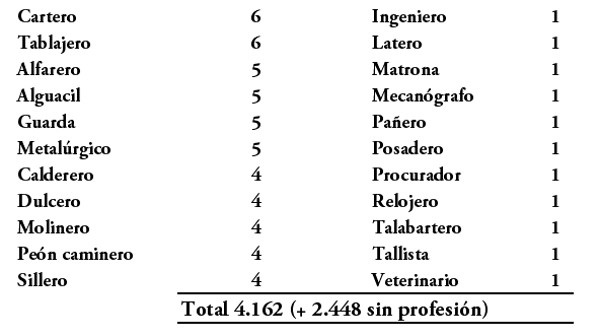

Las dos fuentes principales —extrañamente relacionadas, como veremos— con las que contamos para calibrar la matanza son el Libro de Registro de Entradas del Cementerio y los libros de Registro de Defunciones del Juzgado de Badajoz. Por el primero de ellos sabemos que se permitió a algunos familiares —en los primeros días casi todos de militares— recoger los cadáveres y darles sepultura. Estas entradas están diferenciadas de los fallecimientos habituales. Así, por ejemplo, el 15 de agosto fueron registrados cuatro de estos casos, entre ellos el del propietario derechista Joaquín Thomas Thomas, asesinado cuando salía al encuentro de los ocupantes para celebrar su entrada, y el del comandante Enrique Alonso García; el día 16, varios militares como José Cantero Ortega o José Vega Rodríguez —hijo de Vega Cornejo—, que aparece registrado con otros compañeros al día siguiente; el día 19 los hermanos Luis y Carlos Pla; el día 20, Sinforiano Madroñero, Manuel Mata Alburquerque y Juan Antonio Rodríguez Machin; etc. Ya sabemos que son cifras más que insuficientes con sólo repasar el listado final de los primeros días, pues, de creer al archivo del cementerio, la ocupación de Badajoz y la represión inicial, entre el 15 y el 18 de agosto, habría causado 20 víctimas. No obstante, ante la inexistencia de otras fuentes, hay que tenerlo en cuenta. La distribución mensual y el número total de personas, víctimas de la represión, que pudieron ser registradas por sus familiares en el cementerio entre el 15 de agosto y el primero de diciembre del 36 son los siguientes:

| Agosto | 102 |

| Septiembre | 180 |

| Octubre | 77 |

| Noviembre | 58 |

| Diciembre | 3 |

| TOTAL | 420 |

Estos casos, con objeto de que pueda saberse quiénes fueron y ver lo que representan, han sido resaltados en negrita o cursiva —dependiendo de si llegaron a ser inscritos en el Registro Civil o no— en la lista de represaliados de Badajoz. Pero no sólo es éste el motivo. Hay otros. Nos hallamos ante uno de los pocos deslices cometidos por los golpistas en su propósito de que no quedara huella alguna de la matanza. Es de temer que de no ser por este registro del cementerio nunca hubiéramos tenido noticia de la desaparición de la mayoría de estas personas, pero debe quedar claro que la posibilidad de recoger los cadáveres, en aquella situación, era un privilegio que no estaba al alcance de la mayoría. Sabemos, por ejemplo, que el favor personal que Franco concede a la familia del general Miguel Campins Aura, asesinado el 16 de agosto en las murallas de La Macarena de Sevilla, es precisamente el de poder recoger su cadáver[553] En ese mismo período de agosto a diciembre del 36 —salvo rara excepción, como la del comandante Enrique Alonso García— no se inscribirá en el Registro Civil a ninguna de las personas asesinadas hasta el momento, lo que se mantendrá hasta el 24 de diciembre, cuando se registran los primeros casos al amparo del decreto 67, de diez de noviembre, sobre inscripción de desaparecidos, alguno tan llamativo como el de Ángel Joven Nieto, desaparecido un mes antes. Pues bien, todavía en esa época se registra a gente en el cementerio sin pasar por el Juzgado, como el músico Francisco Cervantes de la Vega, nunca inscrito y víctima —como Ángel Joven— de la furia antimasónica. Lo cierto es que cuando concluyó a comienzos de 1937 la primera etapa represiva, los libros del cementerio registraban 420 fallecimientos que no se habían inscrito legalmente en el Juzgado. Como el Decreto de noviembre del 36 abrió la posibilidad de registrar a los desaparecidos[554] los sublevados se encontraron con que había gente que no necesitaba iniciar el expediente de inscripción fuera de plazo exigido, sino simplemente mostrar el documento de ingreso del cadáver en el cementerio. Ante esta flagrante contradicción entre dos instancias oficiales, que vulneraba la normativa legal, se decidió que al menos las personas registradas en el cementerio fueran inscritas en el Registro Civil. Había que armonizar los datos del Ayuntamiento y del Juzgado. Así, a partir de marzo, pero sobre todo entre julio y noviembre de 1937, 398 de los 420 casos del cementerio fueron inscritos en los Libros de Defunciones del Juzgado por orden del Juzgado de Instrucción[555] Se hizo por tandas: 21 en marzo, 15 en mayo, 61 en julio, 60 en agosto, 90 en septiembre, 74 en octubre, 55 en noviembre, … Se utilizaron las fichas del cementerio, de forma que en ocasiones hay notas que indican: «sin circunstancias personales», «por ser persona desconocida no han podido averiguarse sus circunstancias personales» o «no ha podido averiguarse nada por desconocer el paradero de su familia»[556]. En estos casos sólo aparecen nombre y fecha, lo que se debía con frecuencia a que los cadáveres eran recogidos y llevados al cementerio por personas cercanas a la familia que no sabían completar el formulario del registro de entrada y que se contentaban con dar el nombre. Hay que tener en cuenta que, al igual que lo ocurrido en las localidades donde se registró la represión, la mayoría de las familias de las víctimas ni se enteró de ese trasvase de datos operado en el Juzgado.

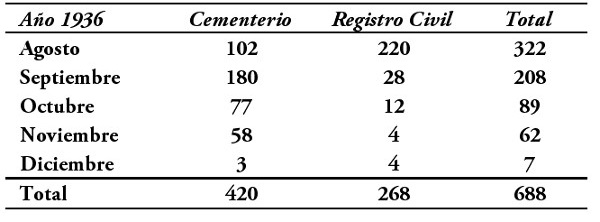

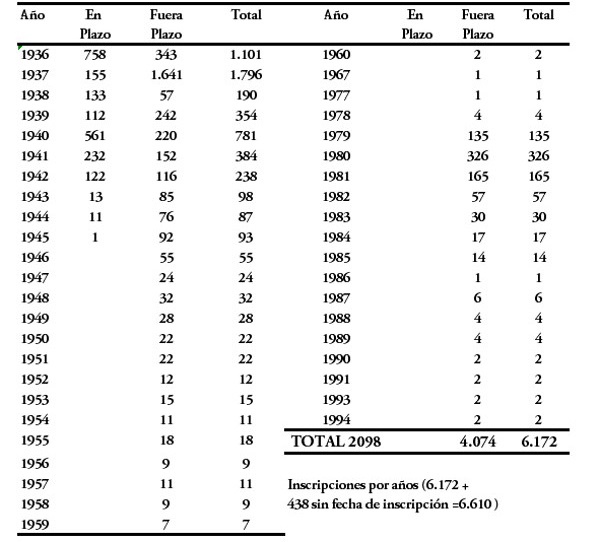

Una vez inscritas estas 398 personas, sólo se admitieron, ya a partir de 1937, los casos procedentes de consejo de guerra —el primero de ellos el 22 de marzo de dicho año «por oficio del sr. Juez Capitán Máximo Trigueros»— y algunas de las solicitudes fuera de plazo realizadas al amparo del decreto diez de noviembre —durante la dictadura— o, en tiempos recientes, a consecuencia de la Ley de Pensiones de Guerra desde 1979. Las muertes por represión ocurridas desde el 14 de agosto al 31 de diciembre del 36 que se inscriben a lo largo del tiempo son:

| Agosto | 220 |

| Septiembre | 28 |

| Octubre | 12 |

| Noviembre | 4 |

| Diciembre | 4 |

| TOTAL | 268 |

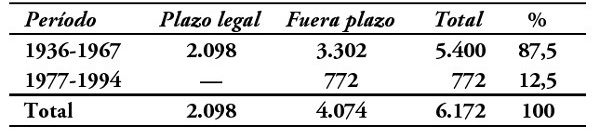

Por supuesto, ninguna de estas 268 personas aparecen en el libro del cementerio, tal como hubiese sido preceptivo por estar allí enterradas. Estamos ante parte de las víctimas quemadas en los primeros días, o sepultadas en fosas comunes en las semanas siguientes. Estas 268 son las únicas que el franquismo (y la democracia) va a admitir. Partiendo de la actitud de frontal rechazo que existió a la inscripción de represaliados, tenemos que sólo para la segunda quincena de agosto han llegado a inscribirse 220 personas entre 1936 y 1994. De modo que sumando ambas fuentes, cementerio y Juzgado —sin contar los datos del primero trasvasados al segundo en 1937— obtenemos:

LA REPRESIÓN EN BADAJOZ EN 1936 SEGÚN LOS ARCHIVOS

DEL CEMENTERIO Y DEL JUZGADO