Llegué hasta las cataratas del Niágara en un “Pullman con puerta lateral”, o dicho en lenguaje más corriente, en un furgón. Y por cierto, sepan también que una batea se conoce en la hermandad como una “gondola”, con la segunda sílaba enfatizada y alargada. Pero volviendo al asunto que nos ocupa: llegué por la tarde y fui directamente del mercancías a las cataratas. En cuanto la maravillosa visión del agua precipitándose al vacío colmó mis ojos, estuve perdido. Fui incapaz de alejarme de ella lo suficiente como para llamar a unas cuantas puertas y conseguirme una cena. Ni siquiera una “colación” me habría tentado. Cayó la noche, una bella noche de luna, y me quedé junto a las cataratas hasta pasadas las once. A esa hora ya sólo me quedaba encontrar un lugar donde echarme.

Echarse, hacer noche, planchar la oreja, sacar la manta, todo significa lo mismo: dormir. De algún modo, tuve la corazonada de que Niagara Falls era una mala vecindad para los vagabundos, y me fui hacia el campo. Salté una valla y aterricé en un campo. John Law no me encontraría nunca allí, me dije. Me tumbé de espaldas sobre la hierba y dormí como un niño. El ambiente era tan cálido y apacible que no me desperté en toda la noche. Pero mis ojos se abrieron con las primeras luces grises del día, y recordé las maravillosas cataratas. Salté la valla y deshice el camino para contemplarlas de nuevo. Era temprano —no más de las cinco— y no podía comenzar a pedir para el desayuno hasta las ocho. Podría pasarme al menos tres horas junto al río. ¡Pero ay! Estaba destinado a no volver a ver ni el río ni las cataratas.

El pueblo estaba dormido cuando entré. Al avanzar por la calle silenciosa vi a tres hombres que venían hacia mí por la acera. Iban en formación. Vagabundos que se habían levantado temprano como yo, decidí. No estuve muy acertado en esa suposición. Era sólo un sesenta y seis coma seis por ciento correcta. Era cierto que los dos hombres de los extremos eran vagabundos, pero el hombre del medio no lo era. Yo orienté mis pasos hacia el borde de la acera para dejar pasar al trío. Pero no pasó. Siguiendo alguna indicación del hombre del centro, los tres se detuvieron, y el del centro se dirigió a mí.

Al momento entendí lo que ocurría. Era un poli de civil y los dos vagabundos eran sus detenidos. John Law se había levantado temprano e iba a la caza de presas madrugadoras. Yo era una de estas presas. Si hubiera podido contar entonces con las experiencias que iban a abatirse sobre mí en los meses siguientes, habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. Tal vez el poli me hubiera pegado un tiro, pero tendría que haberme dado para pillarme. En ningún caso habría corrido detrás de mí, pues dos vagabundos en mano valen más que uno volando. Pero me detuve como un autómata cuando me dio el alto. Nuestra conversación fue breve.

—¿En qué hotel te alojas? —preguntó.

Me había pillado: no me alojaba en ningún hotel, y como no conocía el nombre de ninguno en aquel lugar tampoco podía pretender alojarme en ninguno. Por otro lado, estaba levantado demasiado temprano. Todo estaba contra mí.

—Acabo de llegar —dije.

—Bien, date la vuelta y camina delante de mí, y cerquita. Hay alguien que quiere verte.

Me habían cazado. Ya sabía quién quería verme. Con el poli y los dos vagabundos tras mis talones, encabecé la comitiva hasta la prisión municipal. Allí nos cachearon y tomaron nuestros nombres. He olvidado con qué nombre fui registrado. Di el nombre de Jack Drake, pero cuando me cachearon encontraron cartas dirigidas a Jack London. Eso complicaba las cosas y requería una explicación, pero se me ha ido de la cabeza cuál fue la que di y a día de hoy no sé si me registraron como Jack Drake o como Jack London. Pero uno u otro debe estar todavía ahí en el registro policial de Niagara Falls. Tal vez una referencia haría más fácil su localización: fue a finales de junio de 1894. La gran huelga del ferrocarril comenzó sólo unos días después de mi arresto.

De la oficina fuimos conducidos hasta la “Vagabunda” y encerrados allí. La “Vagabunda” es esa sección de una prisión donde se encuentran confinados todos los delincuentes menores en una gran jaula de hierro. Como los vagabundos constituyen la principal categoría de los delincuentes menores, la mencionada jaula de hierro se conoce como la Vagabunda. Allí encontramos a varios vagabundos a los que habían pescado aquella mañana, y a cada rato se abría la puerta y metían a uno o dos más. Finalmente, cuando alcanzamos el número de dieciséis, nos llevaron al piso de arriba, a la sala del tribunal. Y en este punto debo describir fielmente lo que ocurrió en la sala del tribunal, pues sepan que mi patriótica ciudadanía americana recibió allí un golpe del que nunca se ha recuperado del todo.

En el tribunal había dieciséis prisioneros, el juez y dos alguaciles. El juez parecía ejercer también las funciones de secretario. No había testigos. No había ningún ciudadano de Niagara Falls presente para ver cómo se administraba la justicia en su comunidad. El juez echó una ojeada a la lista de casos que tenía delante y dijo un nombre. Un vagabundo se puso en pie. El juez echó una mirada a un alguacil.

—Vagabundeo, su Señoría —dijo el alguacil.

—Treinta días —dijo su Señoría. El vagabundo se sentó, y el juez ya estaba cantando otro nombre y otro vagabundo se ponía en pie.

Figura 22. Nos llevaron a la sala del tribunal

El juicio de aquel vagabundo había durado unos quince segundos. El juicio del siguiente fue instruido con parecida celeridad. El alguacil dijo:

—Vagabundeo, su Señoría.

Y su Señoría dijo:

—Treinta días.

Y así siguió, como un mecanismo de relojería: quince segundos por vagabundo y treinta días para cada uno.

Son como ovejas, pensé para mí. Pero espera a que llegue mi turno; tendré una “charla” con su Señoría. Hacia la mitad del proceso, su Señoría, obedeciendo a algún capricho suyo, dio a uno de los nuestros la oportunidad de hablar. El azar quiso que ese hombre no fuera un vagabundo genuino. No tenía ninguna de las marcas características. Si se hubiera acercado a nosotros mientras esperábamos un mercancías en un depósito de agua, le habríamos clasificado sin dudarlo como un gay-cat. Gay-cat es sinónimo de novato en la jerga de los vagabundos. Este novato tenía ya unos cuantos años, yo diría que alrededor de cuarenta y cinco. Iba algo encorvado y su rostro estaba surcado por las inclemencias.

Según su relato, había hecho de cochero durante muchos años para una empresa de (si recuerdo bien). Lockport, Nueva York. La empresa había comenzado a ir mal hasta que en la crisis de 1893 había tenido que cerrar. Lo habían mantenido hasta el último momento, aunque hacia el final su trabajo había sido muy irregular. El hombre siguió con su relato y se extendió acerca de sus dificultades para encontrar trabajo (en una época en la que había mucha gente sin trabajo) durante los meses siguientes. Al final, pensando que encontraría mejores oportunidades para trabajar en los Lagos, había partido hacia Buffalo. Naturalmente no tenía un centavo y no había podido llegar más lejos. Eso era todo.

—Treinta días —dijo su Señoría, y cantó el nombre de otro vagabundo.

El mencionado vagabundo se puso en pie.

—Vagabundeo, su Señoría —dijo el alguacil.

—Treinta días —dijo su Señoría.

Y así siguió, quince segundos y treinta días por vagabundo. La máquina de la justicia estaba perfectamente engrasada. Lo más probable, considerando la temprana hora de la mañana, era que su Señoría todavía no hubiera tomado su desayuno y tuviera prisa.

Pero mi sangre americana estaba inflamada. Detrás de mí estaban todas las generaciones de nuestros antepasados. Una de las formas de libertad por las que habían luchado y muerto aquellos antepasados era el derecho a un juicio con jurado. Esa era mi herencia, sagrada por la sangre derramada, y mi deber era defenderla. Muy bien, amenacé para mis adentros; espera a que me llegue el turno.

Llegó mi turno. Se oyó mi nombre, fuera el que fuera, y me puse en pie. El alguacil dijo:

—Vagabundeo, su Señoría.

En ese momento yo me puse a hablar. Pero el juez abrió la boca al mismo tiempo que yo y dijo:

—Treinta días.

Comencé a protestar, pero su Señoría ya estaba cantando el nombre del siguiente vagabundo de la lista. Su Señoría se detuvo el tiempo justo para decirme:

—¡Cállese!

El alguacil me obligó a sentarme y un momento después el siguiente vagabundo había recibido sus treinta días y otro estaba a punto de recibir los suyos.

Ya nos había despachado a todos, a treinta días por barba, y estaba a punto de ordenar que nos fuéramos cuando su Señoría se giró de repente hacia el cochero de Lockport (el único hombre al que había permitido hablar).

—¿Por qué abandonó su trabajo? —preguntó su Señoría.

El transportista había explicado ya que su trabajo le había abandonado a él, y la pregunta lo dejó perplejo.

—Su Señoría —masculló confuso—, ¿no es un poco raro que me pregunte…?

—Treinta días más por abandonar su trabajo —dijo su Señoría, y el juicio quedó cerrado. Ése fue el resultado: el cochero obtuvo sesenta días para él solo, y los demás treinta.

Nos llevaron abajo, nos encerraron y nos dieron desayuno. Fue un desayuno bastante bueno para lo que son los desayunos en prisión, el mejor que iba a recibir en todo el mes siguiente.

Yo estaba aturdido. Ahí estaba, condenado después de una farsa de juicio en el que me fue negado no sólo mi derecho a un juicio con jurado, sino mi derecho a declararme inocente o culpable. Me vino a la cabeza otra cosa por la que habían luchado mis padres: el habeas corpus. Se iban a enterar. Pero cuando pedí un abogado se rieron de mí. El habeas corpus estaba muy bien, ¿pero de qué me servía si no podía comunicarme con nadie de fuera de la prisión? Se iban a enterar. No podían mantenerme indefinidamente en prisión. Esperen a que salga, ya verán. Los iba a poner en su lugar. Sabía algo de leyes y de mis derechos, y sacaría a la luz su prevaricación. Ante mis ojos bailaban visiones de pleitos por daños y perjuicios y sensacionales titulares de prensa cuando entraron los carceleros y nos hicieron pasar a empujones a la oficina principal.

Un policía me puso una manilla en la muñeca derecha. (Ah, otra indignidad, pensé yo. Esperad a que salga). La otra manilla la puso en la muñeca izquierda de un negro. Era un negro muy alto, de casi dos metros; era tan alto que cuando nos poníamos en pie uno al lado del otro su mano levantaba un poco la mía con las manillas. También era el negro más andrajoso y jovial que hubiera visto nunca.

Nos enmanillaron a todos del mismo modo, por parejas. Una vez hecho esto, trajeron una brillante cadena de níquel, la hicieron pasar por las cadenas de todas las manillas y la engancharon con candado a los extremos anterior y posterior de la doble línea. Estábamos ahora encadenados en grupo. Nos dieron la orden de caminar y salimos a la calle, vigilados por dos agentes. El negro alto y yo ocupábamos la posición de honor: encabezábamos la procesión.

Después de la penumbra sepulcral de la prisión, la luz del sol resultaba cegadora. Nunca me había parecido tan dulce hasta aquel momento en que, convertido en un preso encadenado, sabía que pronto iba a verla por última vez durante treinta días. Recorrimos a pie las calles de Niagara Falls hasta la estación de ferrocarril, bajo la mirada curiosa de los transeúntes, sobre todo la de un grupo de turistas en la terraza de un hotel frente al que pasamos.

Sobraba mucha cadena, y con gran tintineo y repiqueteo nos sentamos, de dos en dos, en los asientos del vagón de fumadores. Por más que me indignara el ultraje que se había perpetrado contra mí y contra mis antepasados, seguía siendo demasiado prosaico y práctico como para perder la cabeza por ello. Todo aquello era nuevo para mí. Tenía delante treinta días de misterio, y miré a mi alrededor en busca de alguien con experiencia en el asunto. Ya sabía que no estábamos destinados a una pequeña prisión de un centenar de presos o así, sino a un gran centro penitenciario con un par de miles de presos que cumplían penas de entre diez días y diez años.

En el asiento de detrás, enganchado a la cadena por la muñeca, había un hombre achaparrado, corpulento y musculoso. Estaba entre los treinta y cinco y los cuarenta años. Lo estudié con la mirada. En las comisuras de sus ojos vi humor, risa fácil y amabilidad. En cuanto al resto, era una bestia, totalmente inmoral, con toda la pasión y la túrgida violencia de la bestia. Lo que le redimía, lo que hacía que fuera una opción para mí, eran las comisuras de sus ojos: el humor y la risa fácil y la amabilidad de la bestia cuando no está excitada.

Era mi tipo. De modo que me esforcé por hacer migas con él. Mientras mi compañero de manillas, el negro alto, se lamentaba entre murmullos y carcajadas por cierta colada que iba a perder por culpa de su arresto, y mientras el tren avanzaba hacia Buffalo, yo estuve hablando con el hombre del asiento de atrás. Tenía una pipa vacía. Se la llené con mi precioso tabaco (una sola pipa habría bastado para una docena de cigarrillos). Cuanto más hablábamos más seguro estaba yo de que era mi tipo, y terminé por partirme todo mi tabaco con él.

Resulta que soy un organismo bastante fluido, con la suficiente congenialidad con la vida como para encajar en prácticamente cualquier lugar. Así que me dispuse a encajar con aquel hombre, aunque poco podía sospechar lo bien orientados que estaban mis esfuerzos. El hombre nunca había estado en la cárcel hacia la que nos dirigíamos, pero había cumplido “uno”, “dos” y “cinco puntos” en diversas cárceles (un “punto” es un año), y era un pozo de sabiduría. Nos hicimos bastante colegas, y mi corazón saltó de alegría cuando me previno de que hiciera todo lo que me dijera. Los dos nos tratábamos ahora de “socios”.

El tren se detuvo en una estación a cinco millas de Buffalo, y allí fue donde nos apeamos los de la cadena. No recuerdo el nombre de la estación, pero estoy seguro de que es una de las siguientes: Rocklyn, Rockwood, Black Rock, Rock-Castle o Newcastle. Fuera cual fuera el nombre del lugar, caminamos un corto trecho y luego nos metieron en un tranvía. Era un vehículo anticuado, con un banco a lado y lado. Pidieron a todos los pasajeros que iban sentados a un lado que se pasaran al otro y nosotros ocupamos sus lugares, con gran repicar de cadenas. Recuerdo que nos sentamos de cara a ellos, y recuerdo también la expresión de temor en la cara de las mujeres, que nos tomaban sin duda por asesinos y ladrones de bancos. Traté de adoptar el aspecto más fiero posible, pero mi compañero de manillas, aquel negro tan jovial, insistía en poner los ojos en blanco entre risas y repetir:

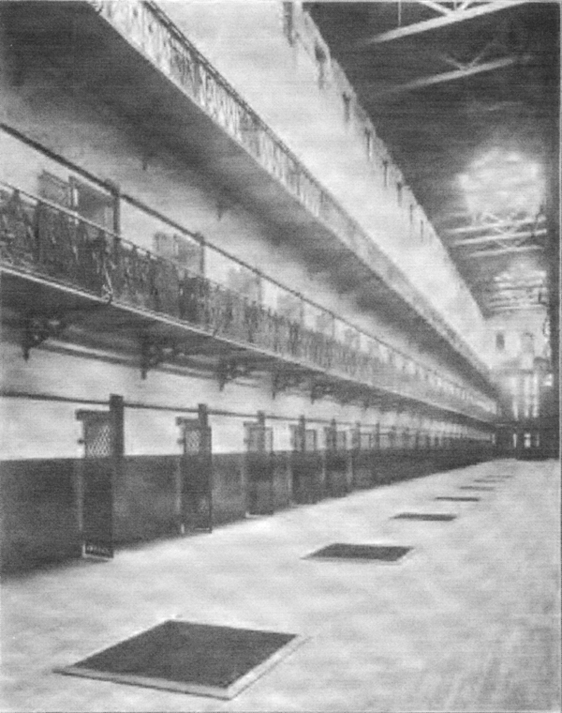

Figura 23. Una fila de celdas en cada piso

—¡Ay seeñora! ¡Seeñora!

Bajamos del vehículo, caminamos un trecho más y nos hicieron entrar en la oficina del Centro Penitenciario del Condado de Erie. Allí debíamos registrarnos, y en ese registro podrán encontrar alguno de mis nombres. También nos informaron de que debíamos dejar en la oficina todos nuestros objetos de valor: dinero, tabaco, cerillas, navajas y demás.

Mi nuevo colega me hizo un gesto negativo con la cabeza.

—Si no dejan sus cosas aquí, se las confiscarán dentro —advirtió el funcionario.

Mi colega volvió a hacer un gesto negativo con la cabeza. Tenía las manos ocupadas y ocultaba sus movimientos detrás de los demás. (Nos habían quitado las esposas). Yo le observé e hice lo mismo que él: juntar en un hatillo con mi pañuelo todas las cosas que quisiera conservar. Los dos introdujimos esos hatillos en nuestras camisas. Observé que nuestros compañeros, a excepción de uno o dos que tenían relojes, no entregaban sus pertenencias al hombre que había en la oficina. Estaban resueltos a introducirlas como pudieran, confiando en la suerte; pero no eran tan listos como mi colega, pues no juntaron sus cosas en hatillos.

Nuestros guardias anteriores recogieron la manillas y la cadena y regresaron a Niagara Falls, mientras nosotros éramos llevados por nuestros nuevos guardianes hacia la cárcel. Mientras estábamos en las oficinas se habían ido sumando a nuestro grupo otras cuadrillas de presos recién llegados, de modo que ahora éramos una procesión de unos cuarenta o cincuenta.

Sepan los que no han estado nunca encarcelados que el tráfico está tan restringido dentro de una gran prisión como el comercio en la Edad Media. Una vez dentro de la cárcel, uno no puede moverse a voluntad. Cada pocos pasos te encuentras con unos portones de hierro que siempre permanecen cerrados. Íbamos camino de la barbería, pero la apertura de las puertas provocó sucesivos retrasos. Uno de los retrasos se produjo en la primera “sala” donde entramos. Una sala no es ningún vestíbulo. Imaginen ustedes un cubo alargado, hecho de ladrillo y de seis pisos de altura, con una fila de celdas en cada piso, pongamos que cincuenta celdas por fila, en otras palabras, imaginen un cubo como un inmenso panal. Sitúen este cubo en el suelo y enciérrenlo en un edificio con un techo encima y paredes alrededor. Tal cubo y el edificio que lo rodea es una “sala” en el Penitenciario del Condado de Erie. Para completar el cuadro, imaginen una estrecha galería, con pasamanos de hierro, que recorriera toda la longitud de cada fila de celdas y al final de cada cubo alargado imaginen que todas estas galerías, a un lado y otro, queden conectadas por un sistema de salida de emergencia compuesto por estrechas escaleras metálicas.

Nos hicieron detener en la primera sala, esperando a que algún guardia abriera la puerta. Aquí y allá había convictos que deambulaban por el lugar, con las cabezas rapadas y los rostros afeitados, y ataviados con las rayas carcelarias. Me fijé en uno de los convictos en la galería de la tercera fila de celdas. Estaba de pie en la galería e inclinado hacia delante, con los brazos sobre la barandilla, aparentemente indiferente a nuestra presencia. Parecía mirar al vacío. Mi colega dio un pequeño silbido. El convicto miró hacia abajo. Ambos intercambiaron señales con gestos. Acto seguido el hatillo de mi colega subió volando. El convicto lo atrapó, y en un instante lo había hecho desaparecer en el interior su camisa y volvía a mirar al vacío. Mi colega me dijo que hiciera lo mismo. Encontré mi ocasión en el momento en que el guardia me dio la espalda, y mi hatillo siguió el mismo camino que el otro hacia el interior de la camisa del convicto.

Un minuto más tarde se abrió la puerta y pasamos a la barbería. Allí había más hombres vestidos con la ropa rayada de los convictos. Eran los barberos de la cárcel. También había duchas, agua caliente, jabón y cepillos. Nos ordenaron quitarnos la ropa y bañarnos, cada hombre frotando la espalda de su vecino: una precaución innecesaria, pues la cárcel estaba infestada de bichos. Después del baño, nos dieron a cada uno una bolsa de tela para la ropa.

—Poned toda vuestra ropa en las bolsas —dijo el guardián—. Ni se os ocurra intentar colar nada. Tenéis que poneros en fila y desnudaros para pasar una inspección. Los que están para treinta días o menos pueden quedarse con los zapatos y los calcetines puestos. Los que están para más se lo quitan todo.

El anuncio fue recibido con consternación. ¿Cómo podía un hombre desnudo colar algo en una inspección? Sólo mi colega y yo estábamos a salvo. En aquel momento entraron en acción los barberos convictos. Fueron pasando entre los infelices recién llegados, ofreciéndose amablemente a ocuparse de sus preciosas pertenencias y prometiéndoles que se las devolverían al final del día. Oyéndolos hablar, se habría dicho que aquellos barberos eran unos filántropos. Desde Fra Lippo Lippi no se había visto un abandono tan rápido de posesiones. Cerillas, tabaco, papel de arroz, pipas, navajas, dinero, todo pasó a las espaciosas camisas de los barberos, que estaban bastante abultadas con el botín, pero los guardias hacían como si no vieran nada. Para no alargar la historia, diré que no se devolvió nada de todo aquello. Los barberos nunca tuvieron ninguna intención de devolver lo que habían pescado. Lo consideraban legítimamente suyo. Lo consideraban la prebenda de la barbería. Había muchas prebendas de este tipo en la prisión, como iba a descubrir; y yo también me iba a convertir en beneficiario, gracias a mi nuevo colega.

Había varias sillas y los barberos trabajaban a gran velocidad. En aquel local vi hacer los afeites y los cortes de pelo más rápidos que he visto jamás. Los hombres se enjabonaban ellos mismos y los barberos los afeitaban a ritmo de un hombre por minuto. El corte de pelo tomaba algo más de tiempo. En tres minutos desapareció de mi rostro la barbita de los dieciocho y mi cabeza estaba tan lisa como una bola de billar, a excepción de un par de mechones. Barbas, mostachos, todo desapareció, igual que nuestras ropas y todo lo demás. Les aseguro que cuando terminaron con nosotros sí que teníamos aspecto de criminales. No me había dado cuenta hasta entonces de lo realmente malos que éramos.

Luego nos hicieron poner en fila, a los cuarenta o cincuenta que éramos, desnudos como los héroes de Kipling que asaltaron Lungtungpen. El registro era sencillo. Sólo estábamos nosotros y nuestros zapatos. A dos o tres espíritus temerarios, que no habían creído la palabra de los barberos, los pillaron con sus pertenencias encima: unas pertenencias (a saber, tabaco, pipas, cerillas y calderilla) que fueron rápidamente confiscadas. Terminado esto, nos trajeron nuestras nuevas ropas: tiesas camisas carcelarias y chaquetas y pantalones ostentosamente rayados. Siempre había pensado que las rayas de convicto sólo le eran impuestas a un hombre después de ser declarado culpable de una felonía. No pensé más, me puse la insignia de la vergüenza y probé por primera vez los encantos del lockstep.

En fila de uno, prácticamente pegados unos a otros, cada hombre con las manos sobre los hombros del de delante, fuimos hasta otra sala. Allí nos alinearon frente a la pared en una larga fila y nos ordenaron descubrir nuestro brazo izquierdo. Un joven, un estudiante de medicina que hacía sus prácticas con nosotros de cobayas, fue pasando por la fila. Aplicaba las vacunas unas cuatro veces más rápido de lo que afeitaban los barberos. Con la advertencia final de que no frotáramos el brazo contra nada y de que dejáramos que la sangre se secara para que formara costra, nos enviaron a nuestras celdas. Aquí nos separamos mi colega y yo, pero antes aún tuvo tiempo de susurrarme: «chúpatelo».

Figura 24. Nuestras literas

Tan pronto como estuve encerrado, me chupé el brazo hasta dejarlo limpio. Y después vi a hombres que no se lo habían chupado y que tenían agujeros horribles en el brazo, del tamaño de mi puño. Era culpa suya, tendrían que habérselo chupado.

Había otro hombre en mi celda. Íbamos a ser compañeros. Era un tipo joven y viril, no demasiado hablador pero muy capaz, un tipo de los que no abundan, y eso a pesar de que hacía poco había cumplido otra condena de dos años en una penitenciaría de Ohio.

Apenas llevábamos media hora en la celda cuando un convicto vino paseando tranquilamente por la galería y echó una mirada entre los barrotes. Era mi colega. Tenía libertad de sala, explicó. Le abrían la celda a las seis de la mañana y no volvían a encerrarlo hasta las nueve de la noche. Se había ganado a los que cortaban el bacalao en aquella sala y había sido declarado al momento hombre de confianza de la clase conocida técnicamente como “encargado de sala”. El hombre que lo había recomendado era otro prisionero y hombre de confianza, conocido como el “primer encargado de sala”. Había trece encargados de sala en aquella sala. Diez de ellos tenían a su cargo una galería de celdas, y por encima estaban el Primer, el Segundo y el Tercer Encargado de Sala.

Los recién llegados debían quedarse en sus celdas el resto del día, me informó mi colega, para que la vacuna tuviera tiempo de actuar. A la mañana siguiente nos pondrían a trabajar en el patio de la prisión.

—Pero te sacaré de ahí tan pronto como pueda —me prometió—. Haré que echen a uno de los encargados de sala y que te pongan a ti en su lugar.

Se puso la mano dentro de la camisa, sacó el pañuelo que contenía mis preciosas pertenencias, me lo pasó entre los barrotes y siguió andando por la galería.

Abrí el hatillo. Estaba todo. No faltaba ni una cerilla. Preparé un cigarro con mi compañero de celda, pero cuando iba a prender una cerilla para encenderlo me detuvo. En cada una de nuestras literas había un edredón delgado y sucio. Rompió una estrecha tira de aquella tela y la enrolló con fuerza y en forma telescópica hasta formar un delgado cilindro. Esto fue lo que encendió con la preciosa cerilla. El cilindro de algodón apretado no hizo llama, pero en uno de sus extremos comenzó a formarse brasa. Aquella brasa duraría horas; mi compañero de celda lo llamaba “mecha”. Y cuando faltaba poco para que se acabara, sólo había que preparar otra mecha, poner el extremo contra el viejo y soplar para que la brasa pasara del uno al otro. Le podríamos haber dado lecciones a Prometeo acerca de la conservación del calor.

A las doce se sirvió la comida. En la base de la puerta de nuestra celda había una pequeña apertura, como la entrada de un gallinero. Por ahí nos arrojaron dos pedazos de pan seco y dos tazones de “sopa”. Una ración de sopa consistía en un litro más o menos de agua caliente con una solitaria gota de grasa flotando en la superficie. También tenía un poco de sal.

Bebimos la sopa, pero no nos comimos el pan. No era que no tuviéramos hambre, ni que el pan fuera incomible. Era un pan bastante bueno. Pero teníamos nuestras razones. Mi compañero de celda había descubierto que nuestra celda estaba infestada de bichos. En todas las grietas e intersticios entre los ladrillos donde el mortero había caído habían florecido grandes colonias. Aquellos nativos se atrevían incluso a salir en pleno día y llenaban las paredes y los techos a centenares. Mi compañero de celda era un experto en estas bestias. Igual que Childe Roland, se llevó valientemente el cuerno a los labios. Nunca se había visto una batalla parecida. Duró horas. Fue un caos. Y cuando los últimos supervivientes huyeron a sus refugios de ladrillo y mortero, nuestro trabajo había llegado sólo a la mitad. Masticábamos bocados del pan hasta reducirlo a la consistencia de una masilla. Cuando un bicho volador beligerante escapaba hacia una grieta entre los ladrillos, al momento lo emparedábamos con un empaste de pan masticado. Seguimos trabajando hasta que la luz comenzó a enturbiarse y hasta que todos los agujeros, rincones y ranuras estuvieron sellados. Me estremezco al pensar en las tragedias de inanición y canibalismo que debieron vivirse en el interior de aquellos muros revocados con pan.

Nos dejamos caer sobre nuestras literas, agotados y hambrientos, esperando la cena. Era un día de trabajo bien hecho. En las próximas semanas por lo menos no tendríamos que soportar aquellos ejércitos de bichos. Habíamos renunciado a nuestra comida, salvado nuestra guarida a costa de nuestros estómagos; pero estábamos satisfechos. ¡Cuán fútiles son los esfuerzos humanos! Apenas habíamos terminado la tarea cuando un guardia abrió el cerrojo de nuestra puerta. Se estaba llevando a cabo una redistribución de prisioneros, nos iban a trasladar a otra celda dos galerías más arriba.

A primera hora de la mañana siguiente abrieron nuestras celdas y abajo en la sala nos reunimos varios cientos de presos, formamos el lockstep y salimos al patio de la prisión a trabajar. El Canal Erie corre junto al patio trasero de la Penitenciaría de Erie County. Nuestra tarea consistía en descargar las chalanas del canal y llevar a hombros pesadas piezas metálicas, como enganches ferroviarios, hasta el interior de la penitenciaría. Mientras trabajaba me dediqué a evaluar mi situación y a estudiar las posibilidades de huida. No había ninguna opción. Había guardias que recorrían la parte superior de los muros armados con rifles de repetición, y además me dijeron que en las torres de los centinelas había ametralladoras.

No me preocupó demasiado. Treinta días no es tanto tiempo. Me quedaría allí los treinta días y acumularía material contra las harpías de la justicia. Yo les enseñaría lo que podía hacer un chico americano cuando sus derechos y sus privilegios eran pisoteados como lo habían sido los míos. Me habían negado el derecho a un juicio con jurado; me habían negado el derecho a declararme culpable o inocente; me habían negado incluso un juicio (pues lo de Niagara Falls no podía considerarse un juicio); no me habían permitido comunicarme con un abogado ni con nadie, y por lo tanto me habían negado el derecho a reclamar el habeas corpus; me habían afeitado la cara, rapado el pelo, me habían cubierto el cuerpo con rayas de convicto; me obligaban a trabajar duramente con una dieta de pan y agua, y a caminar en la vergonzosa formación del lockstep vigilado por guardias armados: ¿y todo eso por qué? ¿Qué había hecho yo? ¿Qué crimen había cometido contra los buenos ciudadanos de Niagara Falls que justificara que se abatiera sobre mí tal venganza? No había violado siquiera su ordenanza acerca de “dormir en la calle”. Aquella noche había dormido fuera de su jurisdicción, en el campo. Ni siquiera había mendigado comida ni dinero por sus calles. Todo cuanto había hecho era caminar por sus aceras y admirar su miserable cascada. ¿Y qué crimen había en eso? Técnicamente no era culpable de ninguna falta. Muy bien, ya les enseñaría cuando saliera.

Al día siguiente hablé con un guardia. Quería ponerme en contacto con un abogado. El guardia se rió de mí. Lo mismo hicieron los demás guardias. Estaba realmente incomunicado con el mundo exterior. Traté de mandar una carta, pero me enteré de que las autoridades carcelarias leían todas las cartas y después las censuraban o las confiscaban, y que los presos de “estancia breve” no podían escribir cartas en ningún caso. Más tarde traté de sacar alguna carta a través de los hombres que eran liberados, pero me enteré de que los registraban y de que las cartas localizadas eran destruidas. No importaba. Todo eso no hacía sino darme más argumentos para cuando finalmente saliera.

Pero a medida que fueron pasando los días en la cárcel (que describiré en el próximo capítulo), “aprendí un par de cosas”. Oí historias increíbles y monstruosas acerca de la policía, de los tribunales policiales y de los abogados. Algunos presos me contaron horribles experiencias personales con la policía de grandes ciudades. Y aún peores eran las historias de segunda mano acerca de hombres que habían muerto a manos de la policía y que por lo tanto no podían dar testimonio por sí mismos. Años más tarde, en el informe del Comité Lexow, leería algunas historias verdaderas y más horribles que las que me habían contado a mí. Pero entretanto, durante los primeros días de mi encarcelamiento, me burlaba de todo lo que oía.

A medida que fueron pasando los días, sin embargo, comencé a convencerme. Vi con mis propios ojos, en aquella prisión, cosas increíbles y monstruosas. Y cuanto más me convencía, más profundo era mi respeto por los sabuesos de la ley y por toda la institución de la justicia criminal.

Mi indignación se esfumó y en su lugar irrumpió el miedo, a oleadas. Por fin veía claramente a qué me enfrentaba. Me volví dócil y sumiso. Cada día estaba más resuelto a no montar ningún escándalo cuando saliera. Todo cuanto pedía, al salir, era la posibilidad de salir de escena. Y eso es justo lo que hice cuando me soltaron. Mantuve la boca cerrada, caminé sin hacer ruido, y me escabullí hacia Pensilvania convertido en un hombre más sabio y más humilde.

Figura 25. El patio de la prisión