Salvo accidente, un vagabundo joven y ágil puede resistir en un tren a pesar de todos los esfuerzos del personal por echarle (asumiendo por supuesto que es de noche, condición esencial). Cuando un vagabundo de estas características y en tales condiciones se resuelve firmemente a resistir en un tren, o bien lo consigue o bien la suerte le juega una mala pasada. El personal no tiene forma legítima de echarle, como no sea el asesinato. Que el personal de los trenes no ha tenido reparo en llegar hasta el asesinato es una creencia común en el mundo de los vagabundos. Al no haber vivido esa experiencia en particular en mis días de vagabundo, no puedo confirmarla personalmente.

Pero sí oí hablar acerca de las “malas” rutas. Cuando un vagabundo se mete “por debajo” —es decir, directamente sobre las vías— con el tren en movimiento, no parece que haya forma de desalojarlo hasta que el tren se detiene. El vagabundo, cómodamente instalado en el interior del carretón, con las cuatro ruedas y toda la estructura de los ejes a su alrededor, puede reírse del personal del tren… o eso piensa, hasta que un día le toca una mala ruta. Una mala ruta es por lo general una ruta donde poco antes los vagabundos han causado la muerte de uno o varios empleados ferroviarios. Dios se apiade del vagabundo que queda atrapado “debajo” en una ruta así: pues queda atrapado efectivamente, aunque el tren vaya a cien quilómetros por hora.

El guardafrenos toma un pasador y un cierto largo de cable del que se usa para la alarma y se va con ellos a la plataforma anterior al vagón donde se encuentra el vagabundo. El empleado ata el pasador al cable, deja caer el primero entre las dos plataformas y va soltando el segundo. El perno golpea las traviesas entre los raíles, rebota contra los bajos del vagón y vuelve a golpear las traviesas. El guardafrenos lo mueve hacia delante y hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, suelta un poco y recupera un poco, dando oportunidad a su arma para toda clase de impacto y rebote. Cada golpe de aquel pasador volante lleva la muerte, y a cien quilómetros por hora ejecuta una verdadera danza macabra. Al día siguiente encuentran los restos del vagabundo junto a la vía y una línea en el periódico local menciona el caso de un hombre desconocido, sin duda un vagabundo, cabe suponer que borracho, el cual probablemente se durmió y cayó a la vía.

Para ilustrar cómo un vagabundo competente puede evitar que le echen de un tren, os contaré una experiencia personal. Me encontraba en Ottawa, en ruta hacia el oeste por la Canadian Pacific. Me quedaban cinco mil quilómetros por recorrer; era otoño y todavía debía cruzar Manitoba y las Montañas Rocosas. Era de esperar que el tiempo empeorara, y cada retraso aumentaba aún más las frígidas penalidades del viaje. Por otro lado, yo estaba de mal humor. La distancia entre Montreal y Ottawa es de doscientos quilómetros. Nadie mejor que yo para saberlo, pues acababa de hacer esa ruta y me había llevado seis días. Por error me había salido de la vía principal y había ido a parar a un ramal por donde sólo pasaban dos trenes locales al día. Y durante esos seis días había vivido de mendrugos secos, y pocos además, que había conseguido de los campesinos franceses.

Además, el día completo que había pasado en Ottawa tratando de conseguir ropa para mi largo viaje aumentaba mi mal humor. Permítanme que deje claro desde este momento que Ottawa es la peor ciudad de todo Estados Unidos y Canadá para pedir ropa, con una sola excepción; la excepción es Washington, D. C. Esta encantadora ciudad bate todos los récords. Pasé allí dos semanas tratando de obtener un par de zapatos y tuve que ir hasta Jersey City para conseguirlos.

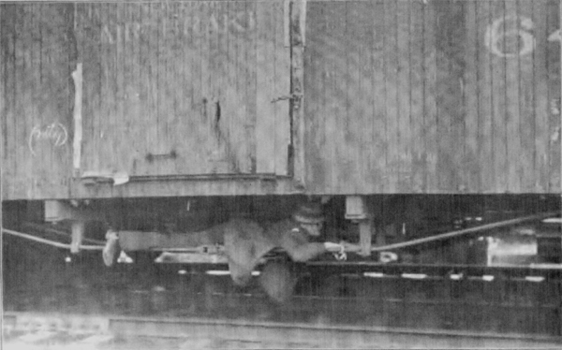

Figura 7. En las ruedas

Pero volvamos a Ottawa. A las ocho de la mañana inicié mi búsqueda de ropa. Trabajé enérgicamente durante todo el día. Juro que caminé sesenta quilómetros. Hablé con las esposas de mil hombres. Ni siquiera hice un descanso para el almuerzo. Y a las seis de la tarde, tras diez horas de esfuerzo deprimente y sin descanso, seguía faltándome una camisa, y los pantalones que había logrado me iban estrechos y mostraban todos los signos de una próxima desintegración.

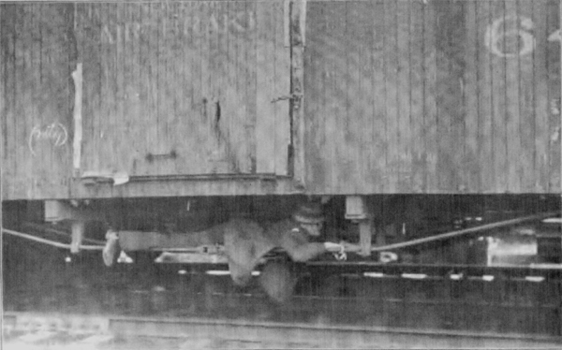

A las seis abandoné el trabajo y me dirigí a la estación con la intención de conseguir algo de comer por el camino. Pero la mala suerte me seguía persiguiendo. Me negaron la comida en una casa tras otra. Luego conseguí una limosna. Mi corazón saltó de entusiasmo, pues era la mayor limosna que había visto nunca, tras una dilatada y variada experiencia. Era un paquete envuelto en periódicos y tan grande como una maleta. Fui corriendo hasta un descampado y lo abrí. Dentro había pasteles, más pasteles, todas las clases y variedades de pasteles, y un poco más de pastel por si faltaba. Sólo había pasteles. Nada de pan con mantequilla y un grueso filete de carne en medio, sólo pasteles; ¡y de todas las cosas del mundo el pastel era la que más odiaba! En otros tiempos y climas los hombres se sentaban junto a algún río de Babilonia y lloraban. En un descampado de la orgullosa capital de Canadá, yo también me senté y lloré… sobre una montaña de pastel. Miraba toda esa abundancia de pastelería del mismo modo que otro mira el rostro de su hijo muerto. Supongo que estaba siendo un vagabundo ingrato, pues me negué a aceptar la generosidad de la casa que había dado una fiesta la noche anterior. Es evidente que a los invitados tampoco les gustaba el pastel.

Toda aquella pastelería marcó el punto álgido de mi desventura. Nada podía ser peor que eso; o sea que las cosas debían empezar a mejorar. Y así fue. En la siguiente casa me ofrecieron una colación. Y una colación es la cima de la felicidad. Te hacen pasar adentro de la casa, suelen ofrecerte la oportunidad de lavarte y luego te sientan a la mesa. A un vagabundo le encanta estirar las piernas bajo una mesa. La casa era grande y confortable, en medio de amplios terrenos y magníficos árboles, y quedaba bastante apartada de la calle. Se acababan de levantar de la mesa y me llevaron directamente al comedor, lo cual era un hecho de lo más inusual, pues cuando se le ofrece una colación a un vagabundo normalmente se le sirve en la cocina. Un elegante y canoso inglés, su gorda esposa y una bella y joven francesa me dieron conversación mientras comía.

Me pregunto si aquella bella francesa recordará aún cómo la hice reír cuando solté la bárbara expresión “two-bits[3]”. Verán, yo estaba intentando prepararlos sutilmente para que soltaran alguna moneda. Fue así como entró en la conversación aquella suma de dinero.

—¿Qué? —dijo ella.

—Two-bits —dije yo.

Había un leve temblor en su boca cuando volvió a preguntar:

—¿Qué?

—Two-bits —respondí yo.

Y en ese momento ella estalló en una carcajada.

—¿Querría usted repetirlo? —dijo ella cuando recuperó el control de sí misma.

—Two-bits —dije yo. Y a ella le dio otro ataque de risa plateada.

—Ruego que me disculpe —dijo ella—, pero ¿qué… qué es lo que dice?

—Two-bits —dije yo—, ¿hay algo de malo en eso?

—No que yo sepa —balbuceó ella entre jadeos— pero ¿qué significa?

Se lo expliqué, aunque no recuerdo si conseguí los two-bits; sin embargo, a menudo me he preguntado cuál de los dos era el provinciano.

Figura 8. Era la mayor limosna que había visto nunca

Cuando llegué a la estación, descubrí para mi disgusto que había una banda de al menos veinte vagabundos esperando para subir a los furgones postales del tren. Y una cosa son dos o tres vagabundos en el vagón, eso no llama la atención. ¡Pero toda una banda! Eso quería decir problemas. Ningún personal de tren nos dejaría viajar a todos.

Tal vez convendría explicar aquí qué es un furgón postal. Algunos vagones de correo no tienen puertas en los extremos; en este sentido se dice de esos vagones que son “ciegos”. Los vagones de correos que tienen puertas en los extremos las llevan siempre cerradas. Supongamos que un vagabundo sube a la plataforma de uno de esos vagones ciegos cuando el tren ya ha arrancado. No hay puerta, o la puerta está cerrada. Ningún revisor ni ningún guardafrenos puede llegar hasta él para cobrarle el billete o para echarle. Queda claro que el vagabundo está a salvo hasta la siguiente parada. Y cuando llega allí debe saltar, correr en la oscuridad y montarse otra vez en el furgón cuando el tren vuelva a ponerse en marcha. Pero hay formas y formas de hacerlo, como verán.

Cuando el tren se puso en marcha, los veinte vagabundos se agolparon en los tres vagones ciegos. Algunos montaron antes incluso de que el tren hubiera avanzado la longitud de un vagón. Eran los más torpes, y pronto presencié su final. Por supuesto, el personal del tren estaba al tanto y en la primera parada comenzaron los problemas. Yo salté del tren y corrí hacia adelante a lo largo de las vías. Me di cuenta de que me acompañaban algunos de los vagabundos. Evidentemente sabían de qué iba la cosa. Si uno quiere resistir en un expreso, es importante que se adelante mucho en cada parada. Yo seguí corriendo y uno tras otro mis compañeros se fueron quedando por el camino. Este abandono daba la medida de su valor y de su habilidad abordando un tren.

He aquí cómo funciona el asunto. Cuando el expreso se pone en marcha, el guardafrenos va montado en el furgón. No tiene forma de volver al tren propiamente dicho si no es saltando del furgón y pescando la plataforma de un vagón que no sea “ciego”. Cuando el tren alcanza una velocidad que comienza a parecerle excesiva, el guardafrenos salta del tren, deja pasar varios vagones y vuelve a subir. De modo que el vagabundo debe correr lo bastante lejos como para que el guardafrenos haya abandonado el furgón antes de que pase por delante suyo.

Gané unos quince metros más respecto al último vagabundo y esperé. El tren se puso en marcha. Vi la linterna del guardafrenos en el primer furgón. Iba en el exterior del vagón. Y vi cómo los torpes se quedaban tristemente junto a la vía mientras el furgón pasaba de largo. No intentaron montarse. Su propia incompetencia los había derrotado a las primeras de cambio. Después venían los vagabundos que sabían un poco más de qué iba el juego. Dejaron pasar el primer furgón, ocupado por el guardafrenos, y saltaron sobre el segundo y el tercero. Por supuesto, el operario bajó del primer furgón en marcha y cuando pasó el segundo montó y echó a patadas a todos los que se habían colado allí. Pero la cosa es que yo estaba tan adelantado que cuando el primer furgón llegó a mi altura el guardafrenos se había bajado ya y estaba ocupado con los vagabundos del segundo. Media docena de vagabundos más experimentados, que habían corrido lo bastante lejos, lograron montarse también en el primer furgón.

En la siguiente parada sólo conté a quince de los nuestros corriendo a lo largo de la vía. Habían echado a cinco. El proceso de eliminación había comenzado en toda regla, y continuó de estación en estación. Ahora éramos catorce, ahora doce, ahora once, ahora nueve, ahora ocho. Me recordaba los diez negritos de la canción de guardería. Resolví ser el último negrito. ¿Por qué no? ¿Acaso no estaba bendecido por la fuerza, la agilidad y la salud? (Tenía dieciocho años y estaba en plena forma). ¿Y acaso no podía contar con mi audacia? ¿No era yo uno de los mejores? ¿Acaso no eran todos los demás unos inútiles, unos aficionados, unos novatos al lado mío? Si no conseguía ser el último negrito, mejor renunciaba al juego y me iba a buscar un trabajo en una granja de alfalfa cualquiera.

Figura 9. Es evidente que a los invitados tampoco les gustaba el pastel

Para cuando nuestro número había quedado reducido a cuatro, todo el personal del tren estaba pendiente del asunto. A partir de entonces fue una competición de habilidad e ingenio, con todas las ventajas para el personal. Uno tras otro fueron cayendo los otros tres supervivientes, hasta que sólo quedé yo. ¡Qué orgulloso estaba de mí mismo! Ni Creso estuvo más orgulloso de su primer millón. Estaba resistiendo a pesar de los esfuerzos de dos guardafrenos, un revisor, un fogonero y un maquinista.

He aquí algunas de mis tácticas para resistir. Lejos, en la oscuridad —tan lejos que el guardafrenos que va fuera del furgón debe saltar por fuerza antes de que llegue a mi altura— me subo al tren. Muy bien. Estoy a salvo hasta la siguiente estación. Cuando llegamos a la estación, me adelanto de nuevo para repetir la maniobra. El tren se pone en marcha. Sobre el furgón no se ve la luz de ninguna linterna. ¿Es posible que hayan abandonado? No lo sé. Nunca se sabe, y uno debe estar preparado para cualquier cosa. Cuando el primer furgón llega a mi altura y empiezo a correr para montarme, voy con los ojos muy abiertos para ver si el guardafrenos está en la plataforma. Bien podría ser que estuviera allí con la linterna apagada, y esa linterna podría caer sobre mi cabeza en el momento en que saltara a la escalera. Que me lo digan a mí. He recibido ya dos o tres golpes de linterna.

Pero no, el primer furgón está vacío. El tren comienza a tomar velocidad. Estoy seguro hasta la próxima estación. ¿Pero es realmente así? Noto que el tren reduce la marcha. Al momento me pongo en alerta. La maniobra va dirigida contra mí, y no sé cuál es. Trato de vigilar hacia ambos lados a la vez, sin olvidarme del ténder que hay delante. El ataque podría llegar desde cualquiera de estas tres direcciones, o desde las tres.

Ah, ahí está. El guardafrenos iba en la locomotora. Recibo el primer aviso cuando sus pies golpean los peldaños del lado derecho del furgón. Como un relámpago bajo por el lado izquierdo del furgón y me pongo a correr para adelantar a la máquina. Me pierdo en la oscuridad. La situación vuelve a ser la misma que ha sido desde que el tren salió de Ottawa. Voy por delante, y el tren debe pasar frente a mí si quiere proseguir su viaje. Tengo tantos números como antes de poder montarme.

Observo atentamente. Veo que la linterna avanza hasta la locomotora, y no veo que vuelva. Tiene que seguir pues en la locomotora, y es razonable suponer que pegado a la linterna está el guardafrenos. Era un tipo perezoso, pues de otro modo habría apagado su linterna en lugar de intentar taparla mientras iba hacia la parte delantera. El tren se pone en marcha. El primer furgón está vacío, y monto en él. Antes de que el tren reduzca la marcha, el guardafrenos de la locomotora sube al furgón por un lado, yo bajo por el otro y corro para adelantarme.

Mientras espero en la oscuridad siento un gran orgullo. El tren se ha detenido dos veces por mí: por mí, un pobre vagabundo sin oficio ni beneficio. Yo solo he hecho que se detenga el expreso dos veces con todos sus pasajeros y sus vagones, su correo gubernamental y sus dos mil caballos de vapor empujando la máquina. ¡Y sólo peso ochenta quilos, y no llevo ni una moneda de cinco centavos en el bolsillo!

De nuevo veo que la linterna avanza hacia la locomotora. Pero esta vez lo hace de forma muy ostensible. Un poco demasiado para mi gusto, y me pregunto qué estarán tramando. En cualquier caso el guardafrenos de la locomotora no es lo único que debería preocuparme. El tren se pone en marcha. En el último instante antes de saltar veo la forma oscura de un guardafrenos, sin linterna, en el primer furgón. Dejo que pase y me preparo para montarme en el segundo. Pero el guardafrenos del primero ha saltado del tren y me viene pisando los talones. Veo también un destello de la linterna del guardafrenos que iba en la locomotora. Ha saltado también y ahora ambos están en el suelo y en el mismo lado del tren que yo. Al cabo de un momento pasa el segundo furgón y me monto en él. Pero no me detengo ni un momento. Ya he planeado mi jugada. Mientras cruzo rápidamente la plataforma oigo el impacto de los pies del guardafrenos sobre las escaleras. Yo salto por el otro lado y corro hacia adelante junto al tren. Mi plan es correr y subir en el primer furgón. Pero el resultado es incierto, porque el tren comienza a tomar velocidad. Además, un guardafrenos me viene pisando los talones. Debo ser el más rápido de los dos, pues puedo llegar hasta el primer furgón, subirme a los primeros peldaños y mirar atrás a mi perseguidor. Lo tengo sólo a tres metros y corre con todas sus fuerzas; pero el tren ha alcanzado ya su misma velocidad y en relación conmigo es como si estuviera quieto. Le animo, le ofrezco mi mano; pero él suelta un sonoro juramento, abandona y sube al tren varios vagones atrás.

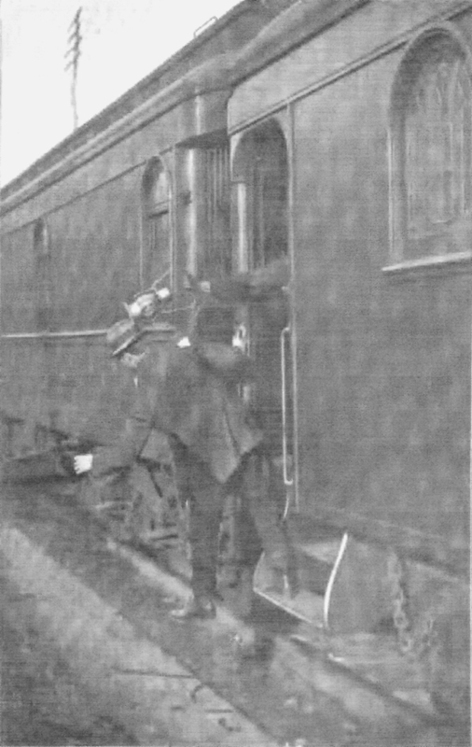

Figura 10. Un convite

El tren sigue tomando velocidad y yo todavía estoy riendo cuando, sin advertencia previa, me cae encima un chorro de agua. El fogonero me está regando con la manguera desde la locomotora. Avanzo desde la plataforma hasta la parte trasera del ténder, donde estoy protegido por el saliente. El agua pasa inofensivamente por encima de mi cabeza. Me muero de ganas de encaramarme al ténder y darle al fogonero con un pedazo de carbón; pero sé que si lo hago me va a masacrar con la ayuda del maquinista, o sea que me contengo.

En la siguiente parada vuelvo a correr en la oscuridad. Esta vez, cuando el tren se pone en marcha, ambos guardafrenos van en el primer furgón. Ya veo venir cuál será su táctica. Han bloqueado la posibilidad de que repita mi jugada anterior. No puedo tomar otra vez el segundo furgón, cambiar de lado y correr hasta el primero. Pongamos que el primer furgón pasa sin que yo suba: ellos saltan uno por cada lado del tren y cuando me monte en el segundo puedo estar seguro de que un momento después llegarán los dos operarios, uno por cada lado. Es como una trampa. Las dos vías de acceso están cerradas. Pero queda aún otra vía de acceso, por arriba.

No espero a que lleguen mis perseguidores. Trepo por la estructura metálica de la plataforma y me pongo de pie sobre la rueda del freno de mano. Esta maniobra ha consumido los pocos instantes de gracia que tenía y oigo como los dos guardafrenos golpean los peldaños, uno por cada lado. No me detengo a mirar. Levanto los brazos hasta poner las manos sobre los extremos curvados de los dos vagones. Apoyo una mano sobre el techo curvado de un vagón, la otra mano sobre el techo curvado de otro vagón. Para cuando llega este momento ambos guardafrenos están subiendo por las escaleras. Lo sé, aunque estoy demasiado ocupado para verlos. Todo esto ocurre en segundos. Salto con las piernas y me elevo “a músculo” con los brazos. Justo cuando levanto los pies, ambos guardafrenos llegan hasta mí y dan con sus brazos en el aire. Puedo verlo, porque estoy mirando hacia abajo. También oigo sus juramentos.

Me encuentro ahora en una situación precaria, apoyado sobre los extremos de los techos curvados de dos vagones. Con un movimiento rápido y tenso transfiero ambas piernas a la curva de un techo y ambas manos a la curva del otro. Luego me agarro al borde de ese techo curvado y me encaramo por la curva hasta la parte plana del techo, donde me siento a tomar aliento, sin soltarme ni un instante de un ventilador que sobresale. Estoy encima del tren (en la “cubierta”, como dicen los vagabundos, y el procedimiento que acabo de describir se conoce como “subir a cubierta”). Permítanme aprovechar para decir que sólo un vagabundo joven y vigoroso es capaz de subir a cubierta en un tren de pasajeros, y también que este vagabundo joven y vigoroso tiene que ser valiente.

Figura 11. He recibido ya dos o tres golpes de linterna

El tren sigue tomando velocidad, y sé que estoy seguro hasta la próxima estación, pero sólo hasta la próxima estación. Si permanezco en el techo después de que el tren se detenga, sé que esos guardafrenos me echarán a pedradas. Un guardafrenos en buena forma es capaz de arrojar una piedra de tamaño bastante considerable sobre el techo de un vagón, digamos que cualquier cosa entre tres y diez quilos. Por otro lado, hay muchas probabilidades de que en la próxima estación estén esperando a que baje por el mismo lugar por el que he subido. Me toca pues bajar en alguna otra plataforma.

Rezando para que no haya túneles en el medio quilómetro siguiente, me pongo en pie y camino sobre el tren algo así como media docena de vagones. Y permítanme decir que para un paseo de este tipo hay que estar bien preparado. Los techos de los vagones de pasajeros no están hechos para los paseos nocturnos. Si alguien piensa otra cosa, le recomiendo que haga la prueba. Que trate de caminar por el techo de un vagón que va dando sacudidas y bandazos, sin nada a lo que agarrarse aparte del aire negro y vacío, y cuando llegue a la curva inclinada del final del vagón, toda húmeda y resbaladiza por el rocío, que acelere el paso para saltar al siguiente vagón, también curvado, húmedo y resbaladizo. Créanme, ahí se ve quién tiene el corazón fuerte y la cabeza clara.

Cuando el tren ralentiza la marcha para realizar una parada, bajo a media docena de plataformas de aquella en la que había subido. No hay nadie en la plataforma. Cuando el tren se detiene totalmente, me deslizo al suelo. Delante de mí, entre el lugar donde me encuentro y la locomotora, hay dos lámparas que se mueven. Los guardafrenos me están buscando por los techos de los vagones. Me fijo en que el vagón que tengo al lado es un “cuatro ruedas”, es decir, que sólo tiene cuatro ruedas por bogie. (Si alguna vez viajan ustedes bajo el tren, asegúrense de que no se trata de un “seis ruedas”, traen toda clase de desgracias).

Me cuelo bajo el tren y trato de llegar hasta las bielas, y les aseguro que me alegro mucho de que el tren esté detenido. Es la primera vez que me meto por debajo en la Canadian Pacific y la disposición interna es nueva para mí. Trato de pasar por encima del bogie, entre éste y el suelo del vagón. Pero el espacio es demasiado estrecho. Esto es nuevo para mí. En Estados Unidos estoy acostumbrado a meterme por debajo de trenes que van a gran velocidad: me agarro a un larguero, deslizo los pies hasta la barra del freno y me cuelo por encima del bogie hasta el interior, donde me instalo encima de la cruceta.

Palpando con las manos en la oscuridad me doy cuenta de que hay espacio entre la barra del freno y el suelo. Es un espacio reducido. Tengo que tumbarme del todo y avanzar como un gusano. Una vez en el interior del bogie, me siento sobre la biela y me pregunto qué pensarán los guardafrenos que ha sido de mí. El tren se pone en marcha. Por fin lo han dejado correr.

¿Seguro? En la siguiente parada, veo una linterna que asoma por debajo del bogie de al lado, por el otro extremo del vagón. Me están buscando entre las bielas. Tengo que salir de ahí a toda prisa. Me arrastro sobre el estómago por debajo de la barra del freno. Me ven y corren tras de mí, pero cruzo la vía a gatas hasta el otro lado, me pongo de pie y salgo disparado hacia la cabeza del convoy. Corro hasta superar la locomotora y me oculto en la oscuridad. Es la misma situación de antes. Estoy por delante del tren, y el tren debe pasar ante mí.

El tren se pone en marcha. Hay una linterna en el primer furgón. Me agacho y veo pasar al guardafrenos, con los ojos atentos para encontrarme. Pero también hay una linterna en el segundo furgón. Este guardafrenos me descubre y llama al que ha pasado en el primero. Los dos saltan del tren. No importa, me subiré al tercer furgón. Pero ¡diablos, hay una linterna en el tercero también! Es el revisor. Lo dejo pasar. En todo caso ahora puedo estar seguro de que tengo por delante a todo el personal del tren. Me giro y corro en dirección contraria a la que avanza el tren. Miro por encima de mi hombro. Las tres linternas están en el suelo y se agitan con la persecución. Acelero mi carrera. Ha pasado ya medio tren y va ya bastante deprisa cuando subo. Sé que los dos guardafrenos y el revisor llegarán como una jauría de perros en dos segundos como mucho. Salto sobre la rueda del freno manual, pongo las manos sobre los extremos curvados de los techos y me subo a fuerza de brazos; mientras tanto, mis frustrados perseguidores se apiñan debajo de mí en la plataforma como perros que han perseguido a un gato hasta un árbol, sueltan juramentos y dicen cosas poco amables acerca de mis antepasados.

Figura 12. Salto con las piernas y me elevo “a músculo” con los brazos

¿Pero qué más da? Son cinco contra uno, incluyendo al maquinista y al fogonero, tienen a su lado toda la majestad de la ley y toda la fuerza de una gran corporación, y sin embargo les estoy derrotando. Estoy demasiado a la cola del tren, y corro adelante sobre los techos de los vagones hasta que estoy en la quinta o sexta plataforma contando desde la locomotora. Miro abajo cautelosamente. Hay un guardafrenos en la plataforma. Sé qué me ha visto porque se desliza rápidamente al interior del vagón; y sé también que está esperando al otro lado de la puerta, listo para saltar sobre mí en cuanto baje. Pero hago ver que no lo sé, y me quedo allí para que se confíe en su error. No lo veo, pero sé que abre la puerta una vez y mira por la rendija para asegurarse de que sigo allí.

El tren reduce su velocidad al llegar a una estación. Yo balanceo las piernas en el aire, como si estuviera a punto de saltar. El tren se detiene. Mis piernas siguen balanceándose. Oigo como se levanta lentamente el pestillo de la puerta. Está preparado para saltar sobre mí. De repente me pongo en pie y corro por el techo hacia la parte delantera del vagón. Es decir, justo por encima de su cabeza, del lugar donde se esconde detrás de la puerta. El tren está detenido; la noche es tranquila y me aseguro de hacer mucho ruido en el techo metálico con los pies. No puedo saberlo, pero supongo que está corriendo hacia la parte delantera para atraparme cuando baje en la siguiente plataforma. Pero no bajo allí. A mitad del techo del vagón, me doy la vuelta, vuelvo sobre mis pasos rápida y sigilosamente hasta la plataforma que ambos acabamos de abandonar. No hay moros en la costa. Desciendo hasta el suelo por el lado exterior del tren y me oculto en la oscuridad. Nadie me ha visto.

Voy hasta la valla que bordea la vía y miro. ¡Ajá! ¿Qué veo? Una linterna en lo alto del tren que se mueve de delante hacia atrás. Piensan que no he bajado y me están buscando por los techos. Mejor aún: en el suelo, a lado y lado del tren y avanzando al mismo paso de la linterna del techo, hay dos linternas más. Es una batida en toda regla, y yo soy el conejo. Cuando el guardafrenos de arriba me ilumine con su linterna, los que hay a los lados saltarán sobre mí. Lío un cigarrillo y contemplo el avance de la procesión. Una vez que han pasado de largo, puedo dirigirme sin peligro hacia la parte delantera del tren. Éste se pone en marcha y yo subo al primer furgón sin oposición. Pero antes de que tome velocidad del todo y justo cuando me estoy encendiendo el cigarrillo, me doy cuenta de que el fogonero se ha encaramado por encima del carbón hasta la parte trasera del ténder y me está mirando. Me asalta una viva aprensión. Desde su posición puede machacarme arrojándome bloques de carbón. Pero en vez de eso habla conmigo y noto con alivio que hay admiración en su voz.

—Hijo de tu madre —me dice.

Es un gran elogio, y siento un escalofrío como el de cualquier escolar al recibir un premio.

—¿Qué tal si me ahorras la manguera? —le digo.

—De acuerdo —responde él, y vuelve a su trabajo.

Ahora he hecho amigos en la locomotora, pero los guardafrenos siguen tras de mí. En la siguiente parada, los guardafrenos van en el exterior de los tres furgones, e igual que antes los dejo pasar y monto en mitad del tren. A estas alturas está ya en juego el honor del personal, y el tren se detiene. Los guardafrenos están decididos a echarme a toda costa. Tres veces se detiene el potente tren en esta estación, y cada vez logro esquivar a los guardafrenos y llegar hasta los techos. Pero no va a servirme de nada, porque finalmente han comprendido que no pueden defender el tren de mí. Deben hacer otra cosa.

Figura 13. Puedo verlos porque estoy mirando hacia abajo

Y lo hacen. Cuando el tren se detiene por última vez, se lanzan en mi persecución. Ah, ya veo cuál es su plan. Tratan de hacerme correr. Al principio me pastorean hacia la parte trasera del tren. Sé cuál es el riesgo que corro. Una vez esté a la cola del tren, éste se pondrá en marcha dejándome atrás. De modo que me doy la vuelta, me revuelvo, regateo a mis perseguidores y gano la parte delantera del tren. Uno de los guardafrenos aún sigue detrás de mí. Como tengo buenos pulmones le daré la carrera de su vida. Corro hacia adelante a lo largo de las vías. No importa. Aunque me siga durante quince quilómetros, también tendrá que montar en el tren, pero yo soy capaz de montar a cualquier velocidad a la que pueda hacerlo él.

De modo que sigo corriendo, manteniendo una cómoda distancia respecto a él y atento a posibles vigilantes de ganado o cambios de agujas que puedan causarme problemas. ¡Oh, no! Voy tan preocupado mirando a lo lejos que tropiezo con algo que tengo bajo los pies, no sé qué, algo pequeño, y voy por el suelo en una larga y accidentada caída. Un momento después vuelvo a estar en pie, pero el guardafrenos me tiene agarrado del cuello del abrigo. No lucho. Estoy ocupado respirando hondo y tomándole la medida. Es estrecho de hombros y le saco al menos quince quilos de peso. Además, está tan cansado como yo y si trata de sacudirme le voy a enseñar unas cuantas cosas.

Pero no hace ademán de golpearme, de modo que al menos ese problema está resuelto. En lugar de eso empieza a conducirme de vuelta hacia el tren, y se plantea otro posible problema. Veo las linternas del revisor y del otro guardafrenos. Nos estamos acercando a ellos. Y yo ya había tenido ocasión de probar la medicina de la policía de Nueva York. También había escuchado relatos sangrientos de palizas en vagones cerrados, en tanques de agua y en celdas. ¿Qué pasa si esos hombres se disponen a darme una paliza? Dios sabe que les he dado motivo suficiente. Pienso a toda prisa. Nos estamos acercando a los otros dos empleados del tren. Mido la distancia que me separa del estómago y la mandíbula de mi captor, y planeo los golpes de izquierda y de derecha que le soltaré al menor signo de problemas.

¡Ey! Sé otro truco que estaría encantado de probar con él, y casi lamento no haberlo hecho en el momento mismo en que me capturó. Puedo hacerle daño aprovechando que me tiene agarrado del cuello de mi abrigo. Sus dedos, fuertemente apretados, están hundidos en el cuello. Mi abrigo está totalmente abrochado. ¿Han visto alguna vez un torniquete? Pues bien, ahí tienen uno. Todo cuanto tengo que hacer es pasar la cabeza por debajo de su brazo y comenzar a dar vueltas. Debo girar muy, muy deprisa. Sé cómo hacerlo; hay que girar violentamente, a sacudidas, pasando la cabeza por debajo de su brazo en cada vuelta. Antes de que se dé cuenta, esos dedos que me tienen atrapado estarán también atrapados. No podrá sacarlos de ahí. Es una presa potente. Veinte segundos después de ponerme a dar vueltas, saldrá sangre de la punta de sus dedos, se romperán sus delicados tendones y todos los músculos y los nervios estarán crujiendo en una masa doliente. Pruébenlo cuando alguien los tenga cogidos por el cuello. Pero hay que ser rápido, como el rayo. Asegúrense también de cubrirse mientras: el rostro con el brazo izquierdo y el abdomen con el derecho. Claro está, podría ser que el tipo intentara detenerles con un puñetazo de su brazo libre. También sería una buena idea girar en dirección opuesta a ese brazo en lugar de hacerlo hacia él. Un puñetazo mientras te alejas nunca es tan malo como un puñetazo mientras te acercas.

Figura 14. Camino sobre el tren unos seis vagones

Aquel guardafrenos no sabrá nunca lo cerca que estuvo de que le hiciera mucho, mucho daño. Lo que le salva es que su intención no es darme una paliza. Cuando nos acercamos lo suficiente, les grita a los otros que me ha cogido y ellos hacen señas al tren para que se ponga en marcha. La locomotora y los tres furgones pasan de largo. Entonces, el revisor y el otro guardafrenos montan en el tren. Pero mi captor no me suelta. Ya veo cuál es su plan. No piensa soltarme hasta que pase la cola del tren. Entonces saltará a bordo y yo me quedaré atrás: me habrán echado.

Pero el maquinista tiene ganas de recuperar el tiempo perdido y el tren arranca a toda prisa. Es un tren largo, además. Ya va bastante lanzado, y sé que el guardafrenos observa su velocidad con creciente aprensión.

—¿Crees que puedes hacerlo? —le pregunto inocentemente.

El guardafrenos suelta el cuello de mi abrigo, da una rápida carrera y salta a bordo. Todavía quedan unos cuantos vagones por pasar. Él lo sabe y se queda parado en los peldaños, con la cabeza afuera y mirando hacia mí. En ese momento sé cuál va a ser mi próximo movimiento. Subiré a la última plataforma. Sé que va cada vez más deprisa, pero si fallo sólo sufriré una caída en el barro, y tengo a mi favor el optimismo de la juventud. No revelo mis intenciones. Me quedo plantado y con los hombros caídos, proclamando a los cuatro vientos que he abandonado toda esperanza. Pero al mismo tiempo estoy tanteando la gravilla con el pie: una pista perfecta. También estoy mirando la cabeza del guardafrenos que sale del vagón. Veo que se retira. Está seguro de que el tren va demasiado deprisa para que pueda alcanzarlo.

Y el tren va realmente rápido, más que ningún otro tren al que haya montado nunca. Cuando se acerca el último vagón me pongo a correr en la dirección de la marcha. Una carrera rápida y corta. No puedo ni soñar en igualar la velocidad del tren, pero puedo al menos reducir la diferencia entre nuestras velocidades al mínimo y de este modo reducir la fuerza del impacto cuando salte a bordo. En ese brevísimo instante de oscuridad no veo el pasamano metálico de la última plataforma; tampoco tengo tiempo de localizarlo. Alargo la mano hacia el lugar donde creo que debería estar, al tiempo que mis pies se levantan del suelo. Es todo o nada. Un momento después podría estar rodando en la gravilla con las costillas, los brazos o la cabeza rota. Pero mis dedos agarran el pasamano, mis brazos reciben una sacudida que hace girar ligeramente mi cuerpo y mis pies aterrizan violentamente sobre los peldaños.

Me siento en la plataforma, muy orgulloso de mí mismo. Es el mejor embarque en un tren que he hecho en toda mi carrera de vagabundo. Sé que a altas horas de la noche se puede estar tranquilo durante varias estaciones en la última plataforma, pero no quiero dormirme en los laureles en la cola del tren. En la primera parada avanzo corriendo por el lado exterior del tren, paso los Pullmans, me cuelo por debajo de un vagón de día y ocupo mi posición sobre una biela. En la siguiente parada vuelvo a correr hacia adelante y me instalo sobre otra biela.

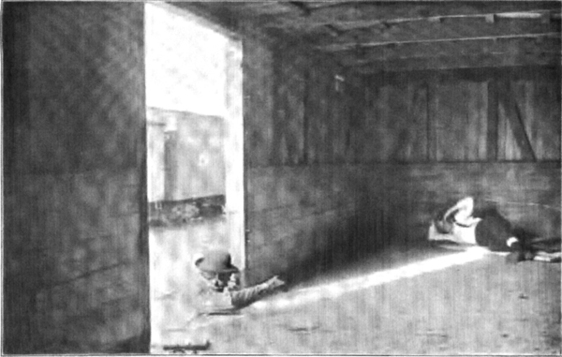

Estoy comparativamente seguro. Los guardafrenos piensan que me han echado. Pero el largo día y la agotadora noche comienzan a pesar sobre mí. Además, allí abajo no hace tanto viento ni tanto frío, y comienzo a echar cabezadas. Eso nunca es una buena idea. Dormirse sobre las vías es una muerte segura, de modo que salgo en una estación y me adelanto hasta el segundo furgón. Allí sí puedo tumbarme y dormir; y allí sí que duermo —no sé durante cuánto tiempo—, pues me despierta una linterna que me apunta a la cara. Los dos guardafrenos me están mirando. Me pongo rápidamente en guardia, preguntándome cuál de los dos será el primero en darme un “repaso”. Pero no es pegarme lo que tienen en la cabeza.

Figura 15. Mis dedos agarran el pasamano, mis brazos reciben una sacudida que hace girar ligeramente mi cuerpo y mis pies aterrizan violentamente sobre los peldaños

—Pensaba que te habíamos echado —dijo el guardafrenos que me había agarrado por el abrigo.

—Si no me hubieras soltado cuando lo hiciste, tú también te habrías quedado en la gravilla —respondí.

—¿Y cómo es eso? —preguntó.

—Me habría agarrado a ti, eso es todo —fue mi respuesta.

Deliberaron un momento entre ellos y su veredicto se resumió en:

—Bueno, supongo que puedes ir en el tren. No sirve de nada intentar evitarlo.

Tras lo cual se fueron y me dejaron en paz hasta el final de su división.

He contado esta anécdota como muestra de lo que significa resistir en un tren. Por supuesto, he seleccionado una noche especialmente afortunada entre todas mis experiencias, y no he dicho nada de las noches —y fueron muchas— en las que algo salió mal y me echaron del tren.

A modo de conclusión, me gustaría comentar lo que ocurrió cuando llegué al final de la división. En las líneas transcontinentales de vía única, los trenes de mercancías esperan en las divisiones para dejar que pasen delante los trenes de pasajeros. Cuando llegamos a la división, bajé de mi tren y busqué el mercancías que iría detrás suyo. Lo encontré esperando en una vía lateral. Me subí a un furgón medio lleno de carbón y me tumbé. En un momento estaba dormido.

Me despertó la puerta corredera al abrirse. Salía el sol, frío y gris, y el mercancías aún no se había puesto en marcha. Un revisor sacaba la cabeza por la puerta.

—¡Sal de ahí, pordiosero! —rugió.

Lo hice, y una vez fuera me quedé mirándolo mientras inspeccionaba toda la línea de vagones del tren. Cuando desapareció de mi vista pensé que nunca se le ocurriría que tuviera la desfachatez de subir al mismo vagón del que me había echado. De modo que volví a subir y me tumbé otra vez.

Pero los procesos mentales del revisor debían ir en paralelo con los míos, pues razonó que eso era justamente lo que iba a hacer. De modo que volvió y me echó de nuevo.

Ahora sí que ni se le pasará por la cabeza que lo haga una tercera vez, me dije. Así que volví a subir en el mismo vagón. Pero esta vez decidí tomar precauciones. Sólo podía abrirse la puerta de uno de los dos lados. La otra estaba atrancada con clavos. Me encaramé hasta lo alto de la montaña de carbón, cavé una zanja junto a esa puerta y me tumbé en ella. Oí como se abría la otra puerta. El revisor subió al furgón y examinó la montaña de carbón. No podía verme. Me llamó para que saliera. Traté de engañarle quedándome quieto. Pero cuando comenzó a tirarme pedazos de carbón al agujero, abandoné y me expulsó por tercera vez. También me informó en términos calurosos de lo que me ocurriría si me pescaba ahí una vez más.

Cambié de táctica. Cuando un hombre parece estar dentro de tu cabeza, es preciso echarle de ahí. Debes romper abruptamente con tu línea de razonamiento y pasar a otra. Es lo que hice. Me escondí entre unos vagones de una vía adyacente y me quedé observando. Obviamente, el revisor volvió al vagón. Abrió la puerta, subió, me llamó y tiró carbón a la zanja. Incluso se arrastró por encima del carbón y miró en la zanja. Eso le dejó satisfecho. Cinco minutos después el mercancías se ponía en marcha, y el revisor no estaba a la vista. Corrí junto al vagón, abrí la puerta y subí a bordo. No volvió a comprobar si estaba ahí y fui en el vagón de carbón exactamente mil seiscientos treinta y cinco quilómetros, la mayor parte del tiempo durmiendo y bajando sólo en las divisiones (donde los mercancías siempre paran durante una hora más o menos) para pedir comida. Al término de esos mil seiscientos treinta y cinco quilómetros perdí el vagón por un feliz incidente. Conseguí un convite, y no hay ningún vagabundo vivo que no esté dispuesto a perder un tren por un convite, sea cuando sea.

Figura 16. El guardafrenos me está mirando