Hay una mujer en el estado de Nevada a quien mentí una vez de forma continuada, consistente y descarada, durante un par de horas más o menos. No pretendo disculparme ante ella. Lejos de mí esa idea. Pero sí quisiera explicarme. Por desgracia, no conozco su nombre y menos aún su dirección actual. Si sus ojos van a parar casualmente sobre estas líneas, espero que me escriba.

Fue en Reno, Nevada, en el verano de 1892. Eran días de feria y la ciudad estaba llena de sinvergüenzas y de fulleros, por no hablar de la inmensa horda hambrienta de vagabundos. Fueron esos vagabundos hambrientos los que convirtieron la ciudad en un lugar poco hospitalario. Llamaron a las puertas traseras de los hogares de los ciudadanos hasta que dejaron de abrirse.

Una mala ciudad para llenar la tripa, eso es lo que decían de Reno los vagabundos por entonces. Recuerdo que me perdí más de una comida, a pesar de que estaba tan dispuesto a buscarme la vida como cualquier otro si se trataba de llamar a las puertas en busca de una limosna o de una colación, o de pedir alguna moneda en la calle. Un día me vi tan apurado que me escabullí del portero para invadir el vagón privado de un millonario itinerante. El tren se puso en marcha en cuanto llegué a la plataforma y me fui hacia el susodicho millonario con el portero pisándome los talones. La carrera terminó en empate porque alcancé al millonario al mismo tiempo que el portero me alcanzaba a mí. No tenía tiempo para formalidades.

—Deme un cuarto para comer —balbucí.

Y por mi vida que aquel millonario hundió la mano en su bolsillo y me dio… solamente… exactamente… un cuarto de dólar. Estoy convendido de que estaba tan estupefacto que obedeció de forma automática, y desde entonces siempre me he arrepentido de no haberle pedido un dólar: seguro que me lo habría dado. Salté de la plataforma de aquel vagón privado mientras el portero preparaba el pie para darme en la cara. Falló. Uno se encuentra en una terrible desventaja cuando trata de saltar del último escalón de un vagón sin partirse la crisma en la vía, al tiempo que un airado etíope trata de darle a uno en la cara desde arriba de la plataforma con un zapato del cuarenta y cinco.

Pero volviendo a esa mujer a quien mentí de forma tan descarada. Fue la noche de mi último día en Reno. Yo me había ido al hipódromo para ver correr a los ponis y me había saltado la comida (esto es, la comida del mediodía). Tenía hambre, y por si fuera poco se acababa de organizar un comité de seguridad pública para limpiar la ciudad de mortales hambrientos como un servidor. John Law había echado el guante ya a un buen número de mis hermanos vagabundos, y yo comenzaba a oír la llamada de los soleados valles de California por encima de las frías crestas de las Sierras. Sólo me quedaban dos cosas por hacer antes de sacudirme el polvo de Reno de los pies. Una era pillar un furgón de equipajes en el expreso de aquella noche con destino al oeste. La otra era conseguir algo que comer. Incluso alguien en la flor de su juventud duda antes de afrontar con el estómago vacío un viaje de toda la noche en el exterior de un tren que corta la atmósfera entre túneles, protecciones contra aludes y las nieves eternas de unas montañas que se elevan hacia el cielo.

Pero eso de conseguir algo para comer era un tema complicado. En una docena de casas me dieron calabazas. En algunas me soltaron comentarios insultantes y me informaron acerca de la residencia con barrotes que iba a ocupar si me daban lo que me merecía. Lo peor de todo era que esa clase de afirmaciones eran totalmente ciertas. Por eso me iba al Oeste aquella misma noche. John Law había salido a la calle en busca de los hambrientos y los sin techo, es decir, de los inquilinos habituales de la residencia con barrotes.

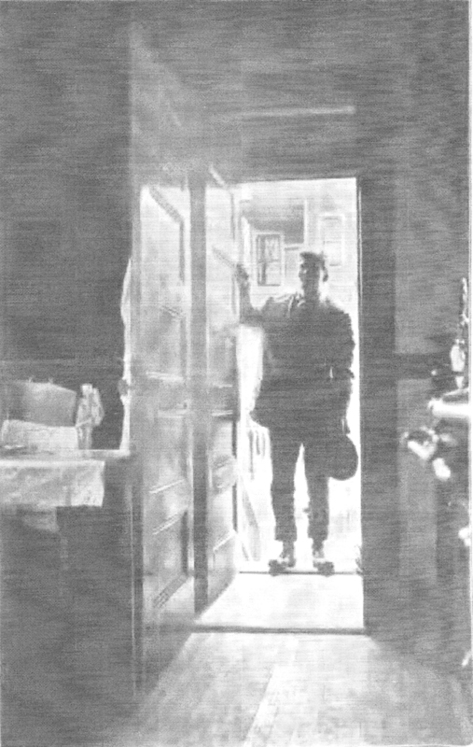

Figura 1. Me cerraron las puertas en las narices

En otras casas me cerraron la puerta en las narices, cortando en seco mi educada y humilde demanda de algo para comer. En una casa no abrieron la puerta. Yo llamaba a la puerta desde el porche y ellos me miraban por la ventana. Incluso auparon a un fornido chiquillo para que pudiera ver desde los hombros de sus mayores al vagabundo que no iba a conseguir nada de comer de su casa.

Comencé a pensar que me vería obligado a buscar comida entre los muy pobres. Los muy pobres son el último recurso seguro del vagabundo hambriento. Siempre se puede contar con los muy pobres. Ellos nunca niegan la comida a los hambrientos. Una y otra vez, por todos los Estados Unidos, me han negado la comida en la casa grande de la colina; y siempre he recibido algo en la pequeña cabaña del barranco o del pantano, con sus ventanas rotas y tapadas con harapos y con su madre de rostro cansado y castigado por el trabajo. ¡Oh, vosotros que habláis tanto de caridad! Id a ver a los pobres y aprended de ellos, pues el pobre es el único que es caritativo: no da ni se guarda nada de lo que le sobra; no le sobra nada; da, sin guardarse nunca nada, de lo mismo que necesita para sí, a menudo de lo que necesita desesperadamente. Darle un hueso al perro no es caridad. Caridad es compartir el hueso con el perro cuando estás tan hambriento como él.

En una de las casas donde fui rechazado aquella noche las ventanas del porche daban al comedor y a través de ellas se veía a un hombre comiendo un gran pastel de carne. Me planté en el umbral de la puerta, que estaba abierta, y el hombre siguió comiendo mientras hablaba conmigo. Era un hombre próspero, y su prosperidad había alimentado su resentimiento hacia sus semejantes menos afortunados.

El hombre cortó en seco mi demanda de algo para comer con la réplica:

—No creo que estés dispuesto a trabajar.

Bueno, eso era irrelevante. Yo no había hablado para nada de trabajo. El tema de conversación que había introducido era “comida”. En realidad, yo no quería trabajar. Quería tomar el expreso hacia el oeste aquella misma noche.

—No trabajarías aunque tuvieras la ocasión —insistió.

Yo le eché una mirada a su esposa de rostro sumiso y supe que si no fuera por la presencia de ese Cerbero me caería un pedazo de pastel de carne. Pero Cerbero estaba literalmente metido en la tarta y comprendí que si quería un pedazo tenía que aplacarle primero a él. De modo que solté un suspiro para mí mismo y acepté su moral del trabajo.

—Por supuesto que quiero trabajar —faroleé.

—No te creo —resopló.

—Póngame a prueba —respondí, dejándome llevar por el farol.

—De acuerdo —dijo él—. Ven a la esquina de tal y tal calle —he olvidado la dirección— mañana por la mañana. Ya sabes dónde está ese edificio quemado. Te daré trabajo cargando ladrillos.

—Muy bien, señor; allí estaré.

Soltó un gruñido y siguió comiendo. Esperé. Tras un par de minutos volvió a levantar la mirada con una expresión de “pensé que ya te habías ido” en la cara, y preguntó:

—¿Y bien?

—Yo… estoy esperando algo para comer —dije amablemente.

Figura 2. Llamaba a la puerta desde el porche

—¡Sabía que no querías trabajar! —gritó.

Naturalmente, tenía razón; pero debió llegar a su conclusión de manera telepática, pues su lógica no se sostenía. Sin embargo, el mendigo debe ser humilde cuando se presenta a una puerta, de modo que acepté su lógica del mismo modo que había aceptado su moral.

—Verá usted, ahora tengo hambre —dije conservando el tono amable—. Mañana por la mañana aún tendré más hambre. Piense lo hambriento que estaré después de cargar ladrillos todo el día sin comer nada. Ahora bien, si me da algo para comer, estaré en perfecta forma para cargar esos ladrillos.

Él consideró gravemente mi alegato, sin dejar en ningún momento de comer, mientras su esposa casi temblaba de las ganas de hablar, pero se contenía.

—Te digo lo que voy a hacer —dijo él entre dos bocados—. Tú vienes a trabajar mañana y a media jornada yo te adelanto lo suficiente para comer. De ese modo quedará claro si hablas en serio o no.

—Pero entretanto —comencé; pero me interrumpió.

—Si te diera algo para comer ahora, no volvería a verte más. Ah, conozco muy bien a los de tu calaña. Mírame a mí. No le debo nada a nadie. Nunca he caído tan bajo como para pedirle comida a nadie. Siempre me he ganado mi propia comida. El problema con vosotros es que sois vagos y disolutos. Puedo verlo en tu cara. Yo he trabajado y he sido honesto. He hecho de mí mismo lo que soy. Y tú puedes hacerlo también, si trabajas y eres honesto.

—¿Igual que usted? —pregunté.

Por desgracia, ni un solo rayo de humor había penetrado jamás en la sombría alma obsesionada por el trabajo de aquel hombre.

—Sí, igual que yo —respondió.

—¿Todos nosotros? —pregunté.

—Sí, todos vosotros —respondió, con voz vibrante de convicción.

—Pero si todos fuéramos iguales que usted —dije yo—, permítame observar que no habría nadie para cargar los ladrillos en su lugar.

Juro que la sombra de una sonrisa cruzó por el rostro de la esposa. En cuanto al hombre, estaba estupefacto, aunque nunca sabré si era ante la terrible posibilidad de una humanidad reformada que no le permitiera encontrar a nadie para cargar ladrillos en su lugar, o ante mi descaro.

—No gastaré más saliva contigo —gritó—. ¡Sal de aquí, niñato desagradecido!

Rasqué el suelo con los pies para anunciar mi intención de marchar, y pregunté:

—¿Y no me da nada de comer?

De repente se puso de pie. Era un hombre corpulento. Yo era un extraño en tierra extraña y John Law iba a por mí. Me fui a toda prisa. «¿Pero por qué desagradecido?», me preguntaba mientras cerraba de golpe la puerta de su jardín. «¿Qué narices me ha dado él para que le esté agradecido?». Miré atrás. Todavía podía verle por la ventana. Había vuelto a su pastel.

A estas alturas había perdido ya el ánimo. Pasé frente a unas cuantas casas sin aventurarme a llamar. Todas parecían iguales, y ninguna parecía “buena”. Tras caminar media docena de manzanas me sacudí de encima el abatimiento y recuperé el nervio. Todo el asunto de pedir comida era un juego, y si no me gustaban las cartas siempre podía pedir un nuevo reparto. Me decidí a probar suerte en la casa siguiente. Me acerqué a ella cuando ya caía la noche, dando la vuelta para llamar a la puerta de la cocina.

Llamé con suavidad, y cuando vi el amable rostro de la mujer de mediana edad que salió a responder me vino como una inspiración la “historia” que iba a contar. Pues sepan ustedes que el éxito del mendigo depende de su capacidad para contar una buena historia. Antes que nada, en el primer instante, el mendigo debe “tomarle la medida” a su víctima. Después de eso, debe contar una historia que apele a la peculiar personalidad y temperamento de esa víctima en particular. Y ahí reside justamente la mayor dificultad: en el instante mismo en que le está tomando la medida debe empezar a contar su historia. No se permite un solo minuto de preparación. En un golpe de inspiración debe adivinar la naturaleza de la víctima y concebir una historia que pueda conmoverle. El vagabundo que triunfa debe ser un artista. Debe crear de forma espontánea e instantánea, y no a partir de un tema seleccionado entre todo el repertorio de su imaginación sino del tema que lee en el rostro de la persona que abre la puerta, ya sea un hombre, una mujer o un niño, una persona dulce o malhumorada, generosa o mezquina, de buen carácter o irascible, judía o gentil, blanca o negra, racista o fraternal, provinciana o universal, o lo que sea. A menudo he pensado que a este entrenamiento de mis días de vagabundo se debe buena parte de mi éxito como escritor de relatos. Para conseguir la comida necesaria para vivir, me veía obligado a contar historias que sonaran verdaderas. En la puerta trasera uno desarrolla, empujado por una necesidad inexorable, la capacidad de convicción y la sinceridad que han exhibido todas las grandes figuras del arte del relato corto. También creo que fue mi aprendizaje como vagabundo el que me convirtió en un escritor realista. El realismo es la única mercancía que uno puede intercambiar en la puerta de una cocina por un bocado.

Después de todo el arte no es sino habilidad consumada, y la habilidad es lo que salva a muchas “historias”. Recuerdo que una vez conté unas cuantas mentiras en una comisaría de Winnipeg, Manitoba. Yo iba al oeste por la Canadian Pacific. Por supuesto, la policía quería saber cuál era mi historia, de modo que se la conté, siguiendo la inspiración del momento. Eran hombres de tierra, del interior del continente, ¿qué mejor historia para ellos que un relato de mar? Nunca lograrían pescarme en eso. Así que conté la patética historia de mi vida en el infernal barco llamado Glenmore. (Una vez había visto el Glenmore anclado en la Bahía de San Francisco).

Yo era un grumete inglés, comencé. Ellos dijeron que no hablaba como un chico inglés. Me tocaba inventar algo al instante. Había nacido y me había criado en los Estados Unidos. A la muerte de mis padres, había sido enviado a Inglaterra con mis abuelos. Fueron ellos los que me enrolaron como grumete en el Glenmore. Espero que el capitán del Glenmore pueda perdonarme, pues le di toda una personalidad aquella noche en la comisaría de Winnipeg. ¡Qué crueldad! ¡Qué brutalidad! ¡Qué diabólico ingenio para la tortura! Eso explicaba por qué había desertado del Glenmore en Montreal.

¿Pero por qué me encontraba en medio de Canadá y viajando hacia el oeste, cuando mis abuelos vivían en Inglaterra? Al momento creé a una hermana casada que vivía en California. Ella se haría cargo de mí. Me extendí mucho sobre su amorosa naturaleza. Pero esos policías de corazón duro no habían terminado conmigo. Me había enrolado en el Glenmore en Inglaterra; ¿qué había hecho el Glenmore y dónde había estado en los dos años que pasaron antes de mi deserción en Montreal? Entonces llevé a esos hombres de tierra firme a dar la vuelta al mundo conmigo. Zarandeados por mares encrespados y flagelados por espuma, lucharon conmigo contra un tifón en la costa de Japón. Cargaron y descargaron mercancías a mi lado en los puertos de los Siete Mares. Los llevé a India, a Rangún y a China, y les hice picar hielo conmigo en el cabo de Hornos hasta que llegaron finalmente al amarradero de Montreal.

Figura 3. Darle un hueso al perro no es caridad

Entonces me dijeron que esperase un momento y uno de los policías salió en plena noche mientras yo me calentaba en la estufa, devanándome los sesos todo el tiempo para tratar de descubrir qué trampa me habían tendido.

Gemí para mis adentros cuando le vi cruzar la puerta detrás del policía. No era ningún gitano de pega el que le había puesto esos aros de oro en las orejas; no eran vientos de la pradera los que habían azotado aquella piel hasta convertirla en cuero agrietado; no era el desplazamiento de la nieve ni la pendiente de las montañas lo que había dado ese vaivén característico a sus andares. Y cuando esos ojos me miraron reconocí en ellos el inconfundible baño de sol del mar. He aquí el tema que debía desarrollar ante media docena de policías… yo, que nunca había navegado por los mares de la China, ni doblado el cabo de Hornos, ni puesto los ojos sobre India y Rangún.

Yo estaba desesperado. El desastre se cernía sobre mí bajo la forma de aquel hijo del mar con pendientes de oro y maltratado por el clima. ¿Quién era? ¿Qué era? Tenía que descubrirle si no quería que él me descubriera a mí. Debía dar un giro a la situación, o esos infames policías darían un giro a la mía en dirección hacia una celda, un tribunal policial y más celdas. Si dejaba que preguntara él primero, antes de que yo pudiera saber cuánto sabía él, estaba perdido.

¿Pero acaso dejé entrever mi desesperada situación ante los ojos atentos de los guardianes del bienestar público de Winnipeg? Ni mucho menos. Recibí al viejo marino con los ojos brillantes de alegría, simulando todo el alivio de un hombre que se ahoga al encontrar un salvavidas en su último movimiento desesperado. He aquí a un hombre que sabía del asunto y podría verificar la verdad de mi historia ante aquellos sabuesos que no sabían nada, o al menos eso era lo que trataba de dar a entender yo con mi actuación. Me lancé sobre él; lo bombardeé a preguntas. Probaría ante mis jueces el carácter de mi salvador antes de que él me salvara a mí.

Era un marinero amable: un “blanco fácil”. Los policías se fueron impacientando a medida que yo le hacía preguntas. Al final uno me dijo que callara. Yo callé; pero mientras me callaba estaba ocupado creando, urdiendo las líneas maestras del guión del acto siguiente. Me había enterado de lo suficiente para proseguir. Era francés. Había navegado siempre en barcos mercantes franceses, con la única excepción de un viaje en un carguero inglés. Y por último —¡alabado sea Dios!— llevaba veinte años sin hacerse al mar.

El policía le instigó a examinarme.

—¿Hiciste escala en Rangún? —preguntó él.

Yo asentí.

—Desembarcamos a nuestro tercer oficial. Fiebre.

Si me hubiera preguntado qué clase de fiebre, había respondido “entérica”, aunque juro por mi vida que no tenía ni idea de lo que significaba. Pero no me lo preguntó. En lugar de eso, su siguiente pregunta fue:

—¿Y cómo es Rangún?

—Bueno, llovió mucho mientras estuvimos allí.

—¿Te dieron permiso de tierra?

—Claro que sí —respondí—. Los tres grumetes bajamos a tierra juntos.

—¿Recuerdas el templo?

—¿Qué templo? —me puse a la defensiva.

—El grande, en lo alto de la escalinata.

Si recordaba el templo, sabía que me tocaría describirlo. El abismo se abría ante mí.

Negué con la cabeza.

—Se ve desde todo el puerto —me informó—. No hace falta permiso de tierra para ver el templo.

Figura 4. Llamé suavemente a la puerta de la cocina

Jamás en mi vida había detestado tanto un templo. Pero logré zafarme de ese templo de Rangún en particular.

—No se ve desde el puerto —le contradije—. No se ve desde la ciudad. No se ve tampoco desde lo alto de la escalinata. Porque —hice una pausa dramática— no hay ningún templo ahí.

—¡Pero lo vi con mis propios ojos! —exclamó él.

—¿Eso fue…? —pregunté.

—En el setenta y uno.

—Fue destruido en el gran terremoto de 1887 —expliqué—. Era muy viejo.

Hubo una pausa. El marino estaba ocupado reconstruyendo ante sus viejos ojos la visión juvenil de aquel bello templo junto al mar.

—La escalinata sigue ahí —le ayudé—. Puedes verla desde todo el puerto. ¿Y recuerdas la pequeña isla de la derecha a la entrada del puerto? —supuse que debía haber una (estaba preparado para cambiarla a la izquierda), pues asintió—. Ya no está —dije yo—. Ahora hay siete brazas de agua en ese lugar.

Me había ganado un respiro. Mientras el marino ponderaba los cambios que produce el tiempo, yo di los toques finales a mi relato.

—¿Recuerdas la casa de aduanas de Bombay?

La recordaba.

—Quemada hasta los cimientos —anuncié.

—¿Recuerdas a Jim Wan? —me preguntó él a mí.

—Muerto —dije yo; aunque no tengo la menor idea de quién diablos era el tal Jim Wan.

Volvía a estar en la cuerda floja.

—¿Recuerdas a Billy Harper, en Shangai? —le pregunté rápidamente.

El viejo marino se esforzó por recordar, pero el Billy Harper de mi imaginación estaba más allá de su desvaída memoria.

—Por supuesto que recuerdas a Billy Harper —insistí—. Todo el mundo le conoce. Lleva cuarenta años allí. Bueno, sigue allí, eso es todo.

Y entonces se produjo el milagro. El marino recordó a Billy Harper. Tal vez existiera un Billy Harper, y tal vez llevara cuarenta años en Shangai y todavía estuviera allí; pero también sería noticia para mí.

El marino y yo seguimos hablando media hora más en el mismo plan. Al final les dijo a los policías que yo era quien pretendía ser y me autorizaron a proseguir mi camino al Oeste para encontrarme con mi hermana casada de San Francisco, no sin obtener antes alojamiento para la noche y desayuno.

Pero volviendo a la mujer de Reno que me abrió la puerta al caer la noche. Todo fue ver su amable rostro y me vino la idea. Me convertí en un chico dulce, inocente y desafortunado. Era incapaz de hablar. Abría la boca y la volvía a cerrar. En toda mi vida había pedido comida a nadie. Mi incomodidad era dolorosa, extrema. Estaba avergonzado. Yo, que veía la mendicidad como un delicioso capricho, me convertí en un perfecto hijo de la señora Grundy[2], con toda su moral burguesa a cuestas. Sólo las terribles punzadas de la barriga habían podido empujarme a hacer algo tan innoble y degradante como pedir comida. Y me esforcé por trasladar a mi rostro toda la melancolía de un joven inteligente y hambriento que no está acostumbrado a pedir.

—Tienes hambre, pobrecito mío —dijo.

Había logrado que hablara ella primero.

Asentí con la cabeza y tragué saliva.

—Es la primera vez que… pido —balbuceé.

Figura 5. Cuando me tuvo bajo la luz me miró con atención

—Entra. —La puerta se abrió—. Ya hemos terminado de comer, pero el fuego está encendido y puedo prepararte algo.

Cuando me tuvo bajo la luz me miró con atención.

—Desearía que mi niño fuera tan fuerte y saludable como tú —dijo—. Pero no es fuerte. A veces se cae. Esta misma tarde se cayó y se hizo daño, el pobre.

Su voz era maternal cuando hablaba de él, una voz de una ternura inefable de la que yo deseaba apropiarme. Le eché una mirada. Su hijo estaba sentado al otro lado de la mesa, delgado y pálido, con la cabeza envuelta en vendas. No se movió, pero sus ojos, brillantes bajo la luz de la lámpara, estaban fijos en mí y su mirada era persistente y recelosa.

—Igual que mi pobre padre —dije yo—. Tenía la enfermedad de las caídas. Algún tipo de vértigo. Los médicos no sabían qué hacer. Nunca sacaron en claro qué era lo que le ocurría.

—¿Está muerto? —preguntó ella suavemente, mientras ponía ante mí media docena de huevos pasados por agua.

—Muerto —tragué saliva—. Hace dos semanas. Estaba con él cuando ocurrió. Íbamos a cruzar la calle. Se cayó. Ya no recuperó la conciencia. Lo llevamos hasta un quiosco. Murió allí.

Y allí mismo desplegué la triste historia de mi padre: cómo, tras la muerte de mi madre, habíamos ido juntos desde el rancho hasta San Francisco; cómo su pensión (era un antiguo soldado) y sus escasos ahorros no alcanzaban para nosotros dos; cómo había probado fortuna vendiendo libros de puerta en puerta. También relaté mis propios males durante los pocos días que había pasado después de su muerte, solo y desamparado por las calles de San Francisco. Mientras tanto aquella buena mujer recalentaba unos panecillos, freía un poco de panceta y cocinaba más huevos, y yo seguía su ritmo dando cuenta de todo lo que me ponía delante, sin dejar por ello de ampliar el cuadro de aquel pobre chico huérfano y añadirle nuevos detalles. Me convertí en aquel pobre chico. Creía en él igual que en los preciosos huevos que estaba devorando. Habría sido capaz de llorar por mí mismo. De hecho, las lágrimas me empañaron la voz por momentos. Fue muy efectivo.

Y así, por cada toque que añadía al cuadro aquella alma amable me daba algo a cambio. Preparó un almuerzo para que me lo llevara. Puso muchos huevos cocidos, sal, pimienta y más cosas, y una gran manzana. Me equipó con tres pares de calcetines gruesos de lana, de color rojo. Me dio pañuelos limpios y otras cosas que he olvidado. Y seguía cocinando más y más, y yo comía más y más. Engullía como un salvaje; me esperaba un largo viaje a través de las Sierras en un furgón, y no sabía cuándo o dónde iba a conseguir la próxima comida. A todo esto el infeliz de su hijo permanecía sentado y me miraba desde el otro lado de la mesa, silencioso y sin moverse, como un convidado de piedra en el festín. Supongo que yo representaba para él el misterio, el romanticismo, la aventura: todo lo que le había sido negado a la tenue llama de vida que había en él. Y sin embargo no pude evitar preguntarme, una o dos veces, si no era capaz de penetrar con su mirada hasta las profundidades de mi corazón mentiroso.

—¿Y adónde vas? —me preguntó ella.

—Salt Lake City —dije yo—. Tengo una hermana allí, una hermana casada.—(Dudé si convertirla en una mormona, y decidí que no.)— Su marido es fontanero, contratista.

Yo sabía que por lo general se consideraba que los contratistas de fontanería ganaban mucho dinero. Pero ya lo había dicho. Me tocaba introducir los matices.

—Me habrían mandado el dinero del billete si lo hubiera pedido —expliqué—, pero han tenido problemas de salud y de negocios. Su socio le estafó. De modo que no quería escribir pidiéndole dinero. Yo sabía que podría llegar hasta allí por mi cuenta de algún modo. Dejé que pensaran que tenía lo suficiente para llegar hasta Salt Lake City. Ella es encantadora, y muy buena. Siempre fue buena conmigo. Supongo que entraré en la tienda y aprenderé el negocio. Tiene dos hijas. Son más jóvenes que yo. Una de ellas apenas es un bebé.

De todas las hermanas casadas que he distribuido por las ciudades de Estados Unidos, la de Salt Lake es mi preferida. También es bastante real. Cuando hablo de ella es como si la viera, y también a sus dos hijas, y al marido fontanero. Es una Es una mujer maternal y corpulenta, al filo de una benigna obesidad: ya saben, la clase de mujer que siempre cocina cosas buenas y que nunca se enfada. Es morena. Su marido es un tipo tranquilo y bonachón. A veces casi me parece conocerlo bastante bien. ¿Y quién sabe si alguna vez no llegaré a conocerlo? Si aquel viejo marino podía recordar a Billy Harper, no veo por qué no iba a conocer algún día al marido de mi hermana de Salt Lake City.

En cambio, tengo la certeza de que nunca me encontraré personalmente con ninguno de mis muchos padres y abuelos: como ven, los mato invariablemente. Las enfermedades cardíacas eran mi forma preferida de deshacerme de mi madre, aunque en ocasiones me libraba de ella por tuberculosis, neumonía y tifus. Es verdad que tengo unos abuelos vivos en Inglaterra, tal como confirmarán los policías de Winnipeg; pero eso fue hace mucho tiempo y es justo suponer que ya estarán muertos. En todo caso, no me han escrito nunca.

Espero que la mujer de Reno lea estas líneas y perdone mi descortesía y mi insinceridad. No me estoy disculpando, pues no me avergüenzo de lo que hice. Lo que me llevó hasta su puerta fue la juventud, la pasión por la vida, el afán de experiencia. Me hizo bien. Descubrí la bondad intrínseca de la naturaleza humana. Espero que le hiciera bien a ella. En cualquier caso, tal vez pueda reírse de todo cuando descubra la verdad del caso.

Para ella, mi historia era “verdad”. Ella creía en mí y en toda mi familia, y estaba muy preocupada por el peligroso viaje que me esperaba antes de llegar a Salt Lake City. Su solicitud casi termina por causarme problemas. Justo cuando me iba, con las manos cargadas con el almuerzo y los bolsillos hinchados con los gruesos calcetines de lana, pensó en un sobrino, o un tío, o algún pariente suyo que trabajaba en el servicio postal ferroviario, y que además vendría aquella noche en el mismo tren en el que yo tenía previsto viajar a hurtadillas. ¡Qué oportuno! Ella me llevaría hasta la estación, contaría mi historia y haría que me escondiera en el vagón del correo. De este modo iría directo hasta Ogden sin ningún peligro ni dificultad. Salt Lake City estaba sólo a unas millas de distancia de allí. Se me cayó el alma a los pies. Ella se iba entusiasmando a medida que elaboraba su plan, y a pesar de mi desánimo tuve que fingir una alegría y un entusiasmo desbordantes ante aquella solución de mis dificultades.

¡Menuda solución! Yo debía viajar al oeste aquella noche, y heme aquí atrapado y sin otra opción que viajar al este. Pero estaba atrapado, no tenía corazón para decirle que todo era una mentira. Y mientras le hacía creer que estaba encantado tenía la cabeza ocupada buscando frenéticamente una vía de escape. Pero no había ninguna. Ella me acompañaría hasta el vagón de correo —lo había dicho ella misma— y luego ese pariente suyo que trabajaba en correos me llevaría hasta Ogden. Y entonces me tocaría hacer todo el camino de vuelta a través de cientos de quilómetros de desierto.

Pero la suerte estaba conmigo aquella noche. Justo cuando la mujer se disponía a ponerse el sombrero para acompañarme, cayó en la cuenta de que se había equivocado. El pariente de correos no iba a pasar aquella noche. Le habían cambiado el turno. No vendría hasta dos noches más tarde. Lo cual significaba que yo estaba salvado, pues naturalmente mi juventud desbocada no me permitía en ningún caso esperar dos días. Le aseguré con todo mi optimismo que llegaría antes a Salt Lake City si partía inmediatamente, y me fui con sus bendiciones y sus mejores deseos resonando en mis oídos.

Aquellos calcetines de lana eran magníficos. Me puse un par aquella misma noche en el furgón del expreso, un expreso con destino al Oeste.

Figura 6. Me iba cargado con el almuerzo