LOS DOS HERMANOS

La situación era desesperada. ¿Cómo pasar? Un audaz nadador no hubiera podido hacerlo sin correr el riesgo de perder veinte veces la vida. ¿Que no había más que un centenar de pies desde una orilla a la otra…? Verdad, pero sin una barca era imposible franquearlos. Mil cabezas triangulares asomaban acá y allá entre las aguas, y las hierbas se agitaban, movidas por el rápido paso de los reptiles.

La pequeña Dy, en el colmo del espanto, se pegaba materialmente a Zermah. ¡Ah! Si para la salvación de la niña hubiese bastado arrojarse al fondo del canal, en medio de aquellos monstruos que la hubiesen enlazado como un gigantesco pulpo de mil tentáculos, la mestiza no hubiera vacilado un instante.

Pero para salvarla era precisa una circunstancia providencial. Esta circunstancia sólo Dios podía proporcionarla; Zermah no tenía más recurso que ÉL Arrodillada en la orilla del canal imploraba la misericordia del que dispone del azar, del cual Él hace muy a menudo el agente de sus voluntades.

Entretanto, de un momento a otro, aquel de los Texar que había permanecido en la isla, podía aparecer en la linde del bosque. Si de un momento a otro cualquiera de los compañeros de Texar volvía a la choza, y no encontraba en ella ni a Dy ni a Zermah, ¿no sería lo más natural el que se pusiera en seguida en su busca?

—¡Dios mío! —exclamó la desgraciada mujer—: ¡Tened piedad de nosotras!

De repente sus miradas se dirigieron hacia la derecha del canal. Una ligera corriente arrastraba las aguas hacia el Norte del lago, donde corren algunos afluentes del Caloosahatchee, uno de los pequeños ríos que desaguan en el golfo de México, y por el cual se alimenta el lago Okee-cho-bee en la época de las grandes mareas mensuales.

Un tronco de árbol que seguía la corriente por la derecha, acababa de tocar en la orilla. ¿No podría este tronco servir de barco para la travesía del canal, puesto que un recodo de la ribera, haciendo desviarse la corriente algunas varas más abajo, la empujaba hasta el lado del bosque de cipreses? Sí, evidentemente. Por el contrario, si por desgracia este tronco volviese hacia la isla, las fugitivas se verían más comprometidas de lo que se veían en aquel momento.

Sin reflexionar más, como por instinto, Zermah se precipitó hacia el árbol flotante. Si se hubiese tomado tiempo para reflexionar, acaso se hubiese dicho que cientos de reptiles pululaban bajo las aguas, o que las hierbas podían detener el tronco en medio del canal. Sí, esto podía ser, pero todo era preferible a permanecer un momento más en la isla. Zermah, pues, llevando a Dy en los brazos, después de haberse asegurado bien sobre el tronco, hizo un movimiento de empuje, y se apartó de la orilla.

En seguida el tronco volvió a enfilar la corriente, la cual tendía a conducirlo hacia la otra ribera.

Sin embargo, Zermah trataba de ocultarse entre el ramaje que en parte le cubría, no obstante que las dos orillas estaban absolutamente desiertas. Ningún ruido se oía, ni del lado de la isla ni por la parte del bosque. Una vez atravesado el canal, la mestiza se arreglaría para buscar un abrigo seguro hasta la noche esperando que pudiera internarse en el bosque sin correr el riesgo de ser descubierta. La esperanza había vuelto a su corazón. Apenas se cuidaba de los reptiles, cuyas asquerosas fauces se abrían a uno y otro lado del tronco del árbol.

La pobre niña había cerrado los ojos. Zermah, con una mano la tenía apretada contra su pecho, y con la otra estaba preparada para defenderse de los monstruos. Pero fuese que estos estuviesen asustados a la vista del cuchillo que les amenazaba, o que no fuesen temibles más que bajo las aguas, no se atrevieron a lanzarse sobre el tronco.

Este llegó lentamente al centro del canal, desde cuyo punto la corriente se dirigía en sentido oblicuo hacia la orilla del bosque. Antes de un cuarto de hora, si no se detenía entre las plantas acuáticas, debería haber llegado a la otra orilla, y entonces, por grandes que los peligros fuesen todavía, Zermah se creería fuera de las maniobras y del poder de Texar.

De repente, la mestiza apretó más fuertemente a la niña contra su pecho.

Furiosos aullidos se dejaron oír en la isla. Casi en seguida, un perro apareció a lo largo de la ribera, por la cual marchaba rápidamente, lanzando sordos gruñidos.

Zermah reconoció al lebrel que había quedado en la isla para la vigilancia de la choza, y que Texar no había llevado consigo.

Allí, con el pelo erizado, los ojos fulgurantes, se hallaba presto a lanzarse en medio de los reptiles que se agitaban en la superficie de las aguas.

En el mismo momento, un hombre apareció en la orilla.

Era uno de los hermanos Texar, el que había quedado en la isla. Puesto sobre aviso por los aullidos del perro, acababa de llegar al sitio en que este se encontraba.

Hasta qué grado llegó su cólera cuando descubrió a Dy y a Zermah sobre el árbol que seguía la corriente de las aguas, sería difícil imaginarlo. No podía lanzarse en su persecución, puesto que la barca se encontraba en la otra orilla del canal. Para detenerlas no había más que un medio: matar a Zermah, a riesgo de hacer morir a la niña con ella.

Texar, armado de su fusil, se lo echó a la cara y apuntó a la mestiza, que trataba de cubrir a la niña con su cuerpo.

De repente, el perro, presa de una excitación loca, se precipitó al canal. Texar pensó que era conveniente dejarle hacer.

El perro se aproximaba rápidamente al tronco. Zermah, con su cuchillo fuertemente asido, se preparaba para herirle. Pero esto no fue necesario.

Los reptiles enlazaron en un instante al animal, que después de haber respondido con feroces dentelladas a las venenosas mordeduras de aquellos, desapareció bien pronto bajo las hierbas.

Texar había asistido a la muerte del perro sin haber tenido tiempo ni medios de socorrerle. ¡Zermah iba a escapársele…!

—¡Muere, pues! —exclamó ebrio de cólera, disparando sobre ella.

Pero la improvisada embarcación alcanzaba entonces la otra orilla y la bala no hizo más que rozar el hombro de la mestiza.

Algunos momentos después, el tronco se detenía. Zermah, llevando siempre en brazos a la niña, poniendo el pie en tierra, desaparecía entre las cañas, donde un segundo tiro disparado por Texar no pudo alcanzarla, y se internaba bajo los primeros cipreses del bosque.

Sin embargo, si la mestiza no tenía nada que temer del Texar que había quedado en la isla, corría el riesgo todavía de caer entre las manos del otro Texar.

Así, su primera preocupación, y de lo primero que se cuidó, fue alejarse todo lo posible, y con toda la rapidez que le permitiera su estado, de la isla Carneral. Cuando llegara la noche, trataría de dirigirse hacia el lago Washington.

Empleando todo cuanto poseía de fuerza física y de energía moral, corrió más bien que anduvo, al azar, llevando en brazos a la niña, que no hubiera podido seguirla sin retrasar su marcha. Las endebles piernas de Dy se hubieran negado a correr por aquel suelo desigual, en medio del ramaje, que hería en el rostro, y detiene, como si fuera trampa de cazadores, entre aquellas largas raíces, cuyos cruces y enlazamientos oponían tantos obstáculos a su marcha, que eran para ella verdaderamente insuperables.

Zermah continuó, pues, llevando sobre sí su querida carga, de la cual parecía que ni siquiera sentía el peso. Algunas veces se detenía, menos para tomar aliento que para prestar atento oído a todos los ruidos del bosque. Tan pronto le parecía oír aullidos, que hubieran sido indudablemente del otro lebrel conducido por Texar, tan pronto algunos tiros de fusil, disparados a lo lejos. Entonces se preguntaba a sí misma si los partidarios sudistas estarían librando un combate con el destacamento federal. Después, cuando se convenció de que todos aquellos ruidos no eran más que los gritos del pájaro imitador, o la detonación de alguna rama seca cuyas fibras saltaban, produciendo una detonación como la de un tiro de pistola, volvía a emprender su marcha, interrumpida un instante.

En aquellos momentos, su corazón, lleno de esperanza, no quería ver los peligros que la amenazaban antes de haber alcanzado el curso del San Juan.

Durante una hora, se alejó así del lago Okee-cho-bee, yendo en dirección oblicua hacia el Este, a fin de aproximarse al litoral del Atlántico. Se decía, con razón, que los navíos de la escuadra debían cruzar por la costa de Florida, para esperar el destacamento enviado bajo las órdenes del capitán Howick. ¿Y no podía suceder que varias chalupas estuviesen en observación a lo largo de la ribera?

De repente, Zermah se detuvo. Esta vez no se engañaba. Un furioso aullido resonaba bajo los árboles y se aproximaba a ella sensiblemente. Zermah reconoció en este aullido el que había escuchado con tanta frecuencia mientras que los lebreles rondaban alrededor del fortín de la Bahía Negra.

—Este perro está sobre nuestra pista —dijo para sí—; por consiguiente, Texar no puede encontrarse muy lejos.

Su primer cuidado fue buscar un escondrijo donde meterse con la niña. Pero ¿podría escapar al olfato finísimo de un animal tan inteligente como feroz, adiestrado desde pequeño a perseguir los esclavos fugitivos y a descubrir sus huellas?

Los aullidos se aproximaban cada vez más, y ya hasta se podían oír algunos gritos lejanos.

A pocos pasos de allí se erguía un viejo ciprés, hueco ya y carcomido por la edad, sobre el cual las serpentarias y los bejucos habían echado una espesa red de follaje.

Zermah se metió en aquella cavidad, bastante grande para contener a ella y a la niña, quedando las dos cubiertas por la red de las plantas trepadoras.

Pero el lebrel estaba sobre sus huellas instantes después. Zermah le vio aparecer delante del árbol. Aullaba con furor creciente, y de un salto se lanzó sobre el ciprés.

Un fuerte golpe con el cuchillo le hizo retroceder, y después aullaba con más violencia.

Casi en seguida sonó un ruido de pasos. Varias voces se llamaban y se respondían mutuamente y entre ellas, las voces, tan fáciles de reconocer, de Texar y de Squambo.

Eran, en efecto, Texar y sus compañeros, que marchaban rápidamente hacia el lago, a fin de escapar del destacamento federal. Lo habían encontrado de improviso en el bosque, y no considerándose con fuerzas suficientes para hacerles frente, se alejaban de él a toda prisa. Texar procuraba llegar a la isla Carneral por el camino más corto, a fin de poner una barrera de agua entre los federales y él. Como aquellos no podrían franquear el canal sin una embarcación, se verían obligados a detenerse ante tal obstáculo. Entonces, durante aquellas horas de detención, los partidarios sudistas tratarían de alcanzar el otro lado de la isla, y llegada que fuese la noche intentarían utilizar la barca para desembarcar en la ribera meridional del lago.

Cuando Texar y Squambo llegaron enfrente del ciprés, ante el cual el perro aullaba todavía, vieron el suelo manchado con la sangre que corría por una ancha herida abierta en un costado del animal.

—¡Mirad, mirad! —exclamó el indio.

—¿Ha sido herido el perro? —preguntó Texar.

—¡Sí! Herido de una cuchillada, y no hace más que un instante, su sangre humea todavía.

—¿Quién ha podido…?

En aquel momento el perro se precipitó de nuevo sobre la pared de follaje, que Squambo apartó con su fusil.

—¡Zermah! —exclamó.

—¡Y la niña! —añadió Texar.

—¡Sí! ¿Cómo habrán podido huir?

—¡A muerte, Zermah, a muerte!

La mestiza, desarmada por Squambo en el momento en que iba a herir a Texar, fue sacada tan brutalmente de la cavidad del árbol, que la pobre Dy se le escapó de los brazos y rodó en medio de las gigantescas setas y de los hongos, que tan abundantes son en los bosques de cipreses.

Al choque, uno de aquellos hongos pecices estalló como un arma de fuego. El aire se llenó de un polvo luminoso. En el mismo instante otros pecices estallaron a su vez. Fue aquello un estruendo general, como si el bosque hubiera estado lleno de fuegos artificiales que se cruzaran en todos sentidos.

Ciego por aquellas miríadas de aporos, Texar se había visto obligado a soltar a Zermah, que ya tenía bajo su cuchillo, en tanto que Squambo se hallaba también ciego por aquel polvo luminoso y ardiente.

Por fortuna, la mestiza y la niña, tendidas en el suelo, no habían sido atacadas por aquellos átomos que oscilaban por encima de ellas.

Sin embargo, Zermah no podía escapar a la venganza de Texar. Ya después de una última serie de explosiones, el aire se había hecho respirable.

Nuevas detonaciones se oyeron entonces; pero esta vez eran detonaciones de armas de fuego.

Era el destacamento federal que se arrojaba contra los partidarios de Texar. Estos, rodeados instantáneamente por los marineros del capitán Howick, se vieron obligados a rendir las armas.

En el mismo momento, Texar, que había vuelto a coger a Zermah, la hirió en medio del pecho.

—¡La niña! ¡Coge la niña! —gritó a Squambo.

Ya el indio había cogido a la pequeña y corría con ella hacia el lago, cuando sonó un tiro y Squambo cayó muerto, atravesado el corazón por una bala que Gilbert acababa de dispararle.

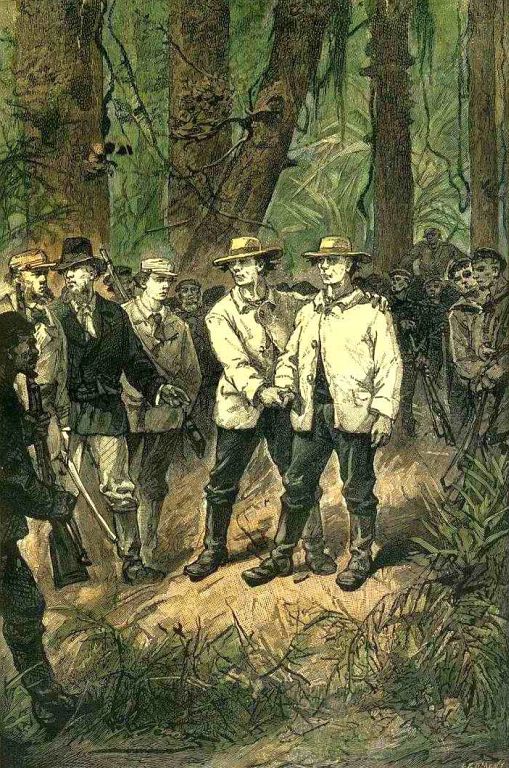

Ya estaban allí todos; James y Gilbert Burbank, Edward Carrol, Perry, Mars, los negros de Camdless-Bay y los marineros del capitán Howick, que tenían rodeados a los sudistas, entre los cuales estaba Texar en pie, cerca del cadáver de Squambo.

Pero ¿qué importaba? La pequeña Dy ya estaba en brazos de su padre, que la estrechaba febrilmente contra su corazón, como si temiese que se la hubieran de arrebatar de nuevo. Gilbert y Mars, inclinados sobre Zermah, intentaban reanimarla.

La pobre mujer aún respiraba, pero no podía hablar. Mars la sostenía por la cabeza, la llamaba, la besaba sin cesar.

Zermah abrió los ojos, vio a la niña en brazos de Mr. Burbank, reconoció a Mars, que la cubría de besos, y le sonrió. Después sus párpados se cerraron.

Mars, levantándose entonces, vio a Texar, y se lanzó sobre él, repitiendo estas palabras que tan a menudo habían salido de su boca:

—¡Yo mataré a Texar! ¡Yo mataré a Texar!

—¡Detente, Mars! —dijo el capitán Howick—. Déjanos hacer justicia a este miserable.

Y volviéndose hacia Texar, le preguntó:

—¿Sois vos Texar, el de la Bahía Negra?

—No tengo por qué responder —replicó Texar.

—James Burbank, el teniente Gilbert, Edward Carrol y Mars os conocen y os reconocen.

—Está bien.

—Vais a ser fusilado.

—Hacedlo.

Entonces, con extraordinaria sorpresa de todos los que lo escucharon, la pequeña Dy, dirigiéndose a James Burbank, dijo:

—Papá, son dos hermanos, dos hombres malos que se parecen.

—¿Dos hombres?

—Sí; mi querida Zermah me ha encargado mucho que te lo diga.

Hubiera sido difícil comprender lo que significaban estas singulares palabras de la niña; pero la explicación fue dada bien pronto, de una manera inesperada.

En efecto, Texar había sido conducido al pie de un árbol. Allí, mirando a James Burbank frente a frente, fumaba un cigarrillo que acababa de encender, cuando de repente, en el momento en que se alineaba el pelotón que había de fusilarle, un hombre salió del bosque y vino a colocarse cerca del condenado.

Era el segundo Texar, al cual los partidarios que habían podido llegar a la isla Carneral acababan de comunicar el apresamiento de sus compañeros y la muerte de Squambo.

La presencia de aquellos dos hombres tan parecidos, explicó lo que significaban las palabras de la niña. Se tuvo, por fin, la explicación de aquellas inexplicables coartadas, y ya el pasado de los Texar, reconstituido con su sola presencia, era claro para todos.

Sin embargo, la intervención del hermano iba a llevar cierta duda en el cumplimiento de las órdenes del comodoro. En efecto, la orden de ejecución inmediata, dada por Dupont, no concernía más que al autor de la emboscada, en la cual habían perecido los oficiales y los marineros de las chalupas federales. En cuanto al autor del pillaje de Camdless-Bay y del rapto, aquel debía ser conducido a San Agustín, donde sería juzgado de nuevo y condenado sin duda alguna.

Y, sin embargo, ¿no podía considerarse a los dos como igualmente responsables de aquella serie de crímenes que habían podido cometer impunemente gracias a su semejanza?

Sí, ciertamente; pero, sin embargo, por respeto a la legalidad, el capitán Howick creyó deber hacerles la siguiente pregunta:

—¿Cuál de los dos —les dijo—, se reconoce culpable del degüello de Kissimmee?

No obtuvo ninguna respuesta.

Evidentemente, los Texar estaban resueltos a guardar silencio a todas las preguntas que les fuesen hechas.

Solamente Zermah hubiera podido indicar la parte que a cada uno correspondía en aquellos crímenes. En efecto, el de los dos hermanos que se encontraba con ella en la Bahía Negra el día 22 de marzo, no podía ser el autor del degüello cometido aquel mismo día a cien millas hacia el sur de Florida. Luego, este era el verdadero autor del rapto, y Zermah hubiera tenido un medio de reconocerle. Pero… ¿no estaba muerta ya la pobre mestiza?

No; y sostenida por su marido, se la vio aparecer. Después, con una voz que apenas se entendía, dijo:

—El que es culpable del rapto tiene el brazo izquierdo marcado por el indio.

A estas palabras se pudo ver dibujada la misma sonrisa de desdén en los labios de los dos hermanos; y levantando su manga, mostraron cada cual sobre su brazo izquierdo una marca igual.

Ante esta nueva imposibilidad de distinguir el uno del otro, el capitán Howick se limitó a decir:

—El autor del degüello de Kissimmee debe ser fusilado. ¿Cuál de vosotros es?

—Yo —respondieron al mismo tiempo los dos hermanos.

Al oír esta respuesta, el oficial que había de ejecutar la sentencia puso frente a él a los hermanos, que se habían abrazado por última vez en la vida.

Se oyó el ruido de una descarga, y los dos, estrechándose las manos, cayeron muertos.

Así acabaron aquellos dos hombres, cargados de todos los crímenes que una extraordinaria semejanza les había permitido cometer impunemente desde hacía tantos años. El único sentimiento humano que habían sentido durante su vida, aquella feroz afección de hermano a hermano, les había seguido hasta la muerte.