DE CAMDLESS-BAY AL LAGO WASHINGTON

Aquella misma noche, un poco antes de las doce, Gilbert y Mars estaban de vuelta en Castle-House. ¡Qué dificultades habían tenido que vencer para salir de la Bahía Negra! En el momento en que dejaban el fuerte, la noche comenzaba a extenderse por todo el valle del San Juan. La oscuridad era ya completa bajo los árboles de la laguna. Sin una especie de instinto que guiaba a Mars a través de los canales y entre los islotes confundidos por la oscuridad de la noche, ni uno ni otro hubieran podido llegar al curso del río. Veinte veces su embarcación se había visto obligada a detenerse ante alguna barrera que no podía franquear, y a retroceder en su camino para buscar algún otro canal practicable. Fue preciso encender ramas resinosas y colocarlas en la proa de la lancha a fin de iluminar, siquiera fuese en un corto radio, el camino que seguían. Donde las dificultades llegaron a ser extremas fue precisamente cuando Mars trató de encontrar la única salida que permitía a las lagunas correr hacia el San Juan. El mestizo no reconocía ya la brecha abierta en el macizo de cañas, por la cual los dos habían pasado algunas horas antes. Felizmente, la marea descendía y la lancha pudo dejarse arrastrar por la corriente que se dirigía hacia su salida natural. Tres horas más tarde, después de haber franqueado rápidamente las veinte millas que separan la Bahía Negra de la plantación, Gilbert y Mars desembarcaban en el puertecillo de Camdless-Bay.

En Castle-House les esperaban ya con impaciencia. Ni James Burbank ni ninguno de la casa se había retirado a sus habitaciones. Estaban inquietos por aquella tardanza inesperada. Gilbert y Mars tenían costumbre de volver de sus excursiones al anochecer. ¿Por qué no estaban ya de vuelta aquel día? ¿Debía sacarse en consecuencia de su tardanza que habían encontrado una pista nueva y que sus investigaciones iban tal vez a dar resultado?

¡Qué de angustias durante aquellas largas horas de espera!

Por fin llegaron, y a su entrada en la habitación todos se precipitaron hacia ellos.

—¿Y bien, Gilbert…? —preguntó James Burbank.

—Padre mío —respondió el joven oficial—. Alicia no se había engañado: Texar es el que ha secuestrado a mi hermana y a Zermah.

—¿Tienes la prueba de ello?

—¡Leed!

Y Gilbert presentó el pedazo de papel arrugado que contenía escritas las breves palabras de la mestiza.

—¡Sí! —replicó—. ¡No hay duda posible, es Texar; y ha conducido o hecho conducir a sus víctimas al viejo fortín de la Bahía Negra! Allí es donde permanecía, ignorado de todos. Un pobre esclavo, al cual Zermah había confiado este papel, a fin de que lo hiciese llegar a Castle-House, y por quien ella sin duda ha sabido que Texar iba a conducirlas a la isla Carneral, ha pagado con su vida el haber querido favorecerla. Al desembarcar le hemos encontrado moribundo, herido por la mano de Texar, y a estas horas ha muerto. Pero si Dy y Zermah no están en la Bahía Negra, sabemos al menos a qué parte de Florida se las ha arrastrado. A los Everglades; es preciso ir a buscarlas. Mañana mismo, padre mío, mañana mismo partiremos.

—Dispuestos estamos todos, Gilbert.

—Hasta mañana, pues.

La esperanza había vuelto a renacer en Castle-House. Ya no había que perder el tiempo en investigaciones inútiles. La señora Burbank, puesta al corriente de la situación, se sintió revivir. Hasta tuvo fuerzas suficientes para levantarse y dar gracias a Dios.

Ya era cierto, por confesión de la misma Zermah, que Texar en persona había dirigido el secuestro de la niña y la mestiza en la Bahía Marino. Era él a quien Alicia había visto sobre la embarcación que se alejaba por el centro del río. Y, sin embargo, ¿cómo se podía conciliar este hecho con la coartada inexplicable alegada por Texar?

A la misma hora en que él cometía el crimen, ¿cómo podía estar prisionero de los federales, a bordo de uno de los buques de la escuadra? Evidentemente aquella coartada debía ser falsa, como las otras, sin duda. Pero ¿en qué consistía esta falsedad?

¿Se llegaría alguna vez a conocer este don de ubicuidad, del cual Texar daba pruebas tan repetidas?

Poco importaban, después de todo. Lo que se había conseguido ya era saber que la mestiza y la niña habían sido conducidas, primeramente al fortín de la Bahía Negra, después arrastradas a la isla Carneral. Allí era adonde se necesitaba ir a buscarlas y allí era preciso sorprender a Texar. Esta vez nada podría sustraerle al castigo que merecían desde tan largo tiempo sus criminales maniobras.

Por consiguiente, no había un día que perder. De Camdless-Bay a los Everglades la distancia es bastante considerable, y había necesidad de emplear varios días para recorrerla. Felizmente, conforme lo había dicho James Burbank, la expedición, organizada por él, estaba dispuesta para salir al día siguiente de Castle-House.

En cuanto a la isla Carneral, los mapas de la península floridiana indicaban su situación sobre el lago Okee-cho-bee.

Los Everglades son una región pantanosa que confina con el lago Okee-cho-bee, un poco más abajo del paralelo 27, en la parte meridional de Florida.

Entre Jacksonville y el lago hay una distancia de cerca de cuatrocientas millas, es decir, unas ciento ochenta leguas. Más allá se extiende un país deshabitado casi por completo, y que, por la época en que acontecían estos sucesos, era casi desconocido.

Si el San Juan hubiese sido navegable en todo su curso hasta sus fuentes, el trayecto seguramente hubiera podido recorrerse con rapidez, sin grandes dificultades; pero muy probablemente no se podría utilizar su curso más que en un trayecto de ciento siete millas aproximadamente, es decir, hasta el lago Jorge. Más lejos, sobre su curso, embarazado de islotes, interceptado por las plantas, sin canal suficientemente trazado, varias veces en seco, cuando la marea es muy baja, una embarcación, regularmente cargada, hubiese encontrado grandes obstáculos, o, a lo menos, hubiera tenido que retardar mucho su viaje. Sin embargo, se podía conseguir remontarlo hasta el lago Washington, poco más o menos a la altura del 28 de latitud; haciendo la travesía por el cabo Malabar, se habría adelantado mucho para el término del viaje. No obstante, valía más no contar con esta probabilidad. Lo mejor era prepararse para recorrer un trayecto de doscientas cincuenta millas por medio de una región casi abandonada, donde faltarían los medios de transporte y todos los recursos necesarios a una expedición que debía ser rápidamente ejecutada. Por consiguiente, teniendo en cuenta todas estas eventualidades, había organizado James Burbank la expedición.

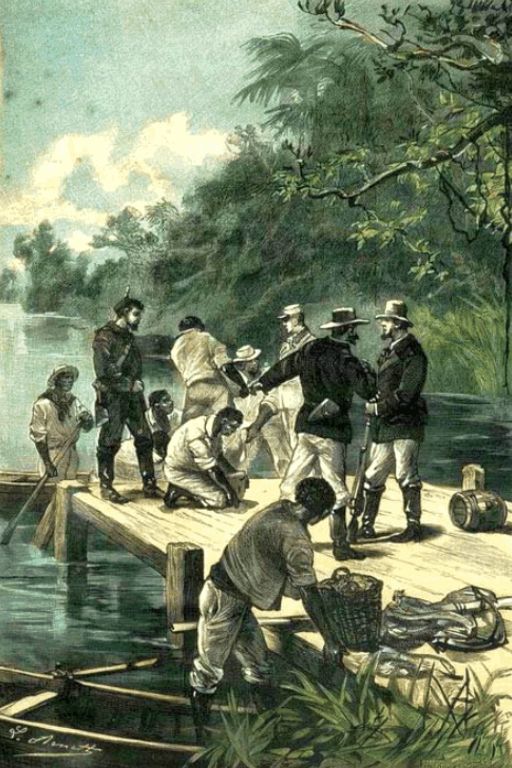

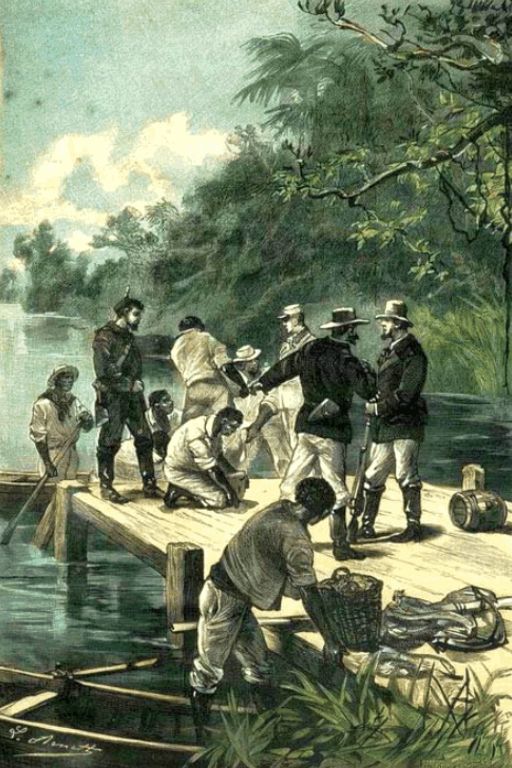

Al día siguiente, 20 de marzo, el personal de la expedición estaba reunido al pie del puerto de Camdless-Bay. James Burbank y Gilbert, no sin experimentar una viva emoción, habían abrazado a la señora Burbank, que aún no podía salir de su habitación. Alicia, Stannard y los sub-capataces los habían acompañado. El mismo Pig había acudido a despedirse de Perry, hacia el cual experimentaba cierta cariñosa afección. Se acordaba a menudo de las lecciones que de él había recibido, acerca de los inconvenientes de una libertad para la cual no se hallaba preparado.

La expedición estaba compuesta del modo siguiente:

James Burbank, su cuñado Edward Carrol, ya curado de su herida; su hijo Gilbert, el capataz Perry, Mars, y además, una docena de negros escogidos entre los más bravos y fieles de la plantación; en conjunto, diecisiete personas. Mars conocía bastante el curso del San Juan para servir de piloto en tanto que la navegación fuese posible, tanto del lado de acá como del lado de allá del lago Jorge. En cuanto a los negros, habituados a manejar el remo, iban bien dispuestos a demostrar su voluntad y su fuerza cuando la corriente y el viento les abandonaran.

La embarcación, una de las más grandes de Camdless-Bay, podía soportar una vela que, empujada por el viento, le permitiese seguir las sinuosidades de un canal algunas veces bastante peligroso. Llevaban armas y municiones en cantidad suficiente para que James Burbank y sus compañeros no tuviesen nada que temer de las bandas de semínolas de la Baja Florida ni de los compañeros de Texar, si es que a este se habían unido algunos de sus partidarios. En efecto, había sido preciso adelantarse a esta eventualidad, que podía dificultar el éxito de la expedición.

Por fin, llegó la hora de la despedida. Gilbert abrazó a Alicia y James Burbank la estrechó entre sus brazos, como si ya hubiese sido su hija.

—¡Padre mío! ¡Gilbert! —dijo la joven—. ¡Traed con vosotros a nuestra pobrecita Dy; traed a mi hermana…!

—Sí, querida Alicia —respondió el joven oficial—; sí. Creo que la traeremos. ¡Dios nos proteja!

Stannard y Alicia, los sub-capataces y Pig quedaron sobre el muelle en tanto que la embarcación se separaba. Todos enviaron a los expedicionarios un último adiós, en el momento mismo en que, empujada por el viento y arrastrada por la marea creciente, la barca desaparecía detrás de la pequeña punta de la Bahía Marino.

Eran aproximadamente las seis de la mañana. Una hora después, la embarcación pasaba por enfrente del caserío del Mandarín, y hacia las diez, sin que hubiese sido necesario hacer uso de los remos, se encontraba a la altura de la Bahía Negra en la plenitud de la selva.

El corazón latió a todos cuando pasaban por aquella parte de la orilla izquierda del río, a través de la cual penetraban las aguas de la creciente marea.

Detrás de aquellos macizos de cañas, de bambúes y de higueras silvestres, era adonde Zermah y Dy habían sido conducidas primeramente. Allí era donde, hacía más de quince días, Texar y sus compañeros las habían ocultado tan profundamente, que no había quedado la más insignificante huella de las secuestradas después del rapto. Diez veces James Burbank y Stannard, y después Gilbert y Mars, habían cruzado el río a la altura de aquella laguna, sin sospechar siquiera que el derruido fortín les sirviese de cárcel.

Esta vez ya no había necesidad de detenerse allí. Era preciso llevar las exploraciones a algunos centenares de millas más al Sur; y la embarcación pasó por delante de la Bahía Negra sin hacer alto.

La primera comida fue hecha en comunidad. Los baúles encerraban provisiones suficientes para una veintena de días, además de una provisión preparada en pequeños paquetes para que pudieran ser transportados cuando los viajeros se vieran obligados a seguir su camino por tierra. Algunos objetos de campaña llevaban también para cuando tuvieran necesidad de hacer alto, de día o de noche, en los espesos bosques de que están cubiertos los territorios ribereños del San Juan.

Hacia las once, cuando la marea empezó a descender, el viento continuó favorable; sin embargo, fue preciso auxiliarse de los remos para sostener la velocidad. Los negros se pusieron a su trabajo, y con el empuje de cinco vigorosas parejas, la embarcación continuó subiendo río arriba con rapidez extraordinaria.

Mars, silencioso, no se apartaba del timón, evolucionando con mano segura a través de los brazos de las islas y los islotes formados en medio del San Juan, y teniendo cuidado de seguir los pasos por los cuales la corriente se dirigía con menos violencia. Se lanzaba por ellos sin ninguna duda; jamás se aventuraba por error en un canal impracticable, jamás se ponía en peligro de chocar con algún bajo, que la marea descendente iba bien pronto a dejar en seco. Conocía el lecho del río hasta el bajo Jorge, como conocía las vueltas y revueltas de Jacksonville y dirigía la embarcación con tanta seguridad como los cañoneros del comandante Stevens, que él había conducido a través de las sinuosidades de la barra.

En esta parte de su curso el San Juan estaba desierto. El movimiento de bateleros que se producía allí de ordinario para el servicio de las embarcaciones, no existía desde la toma de Jacksonville. Si alguna embarcación subía o bajaba todavía por el río era únicamente para atender a las necesidades de las tropas federales, o para conducir las comunicaciones del comandante Stevens a los oficiales que estaban a sus órdenes, y aun acaso este mismo servicio sería absolutamente nulo más arriba de Picolata.

James Burbank llegó delante de esta pequeña aldea hacia las seis de la tarde. Un destacamento de nordistas ocupaba entonces el puentecillo que conducía a la escalera del puerto. La embarcación fue detenida y obligada a hacer alto cerca del muelle.

Allí, Gilbert Burbank se dio a conocer al oficial que mandaba la guarnición de Picolata, y provisto del pase que le había entregado el comandante Stevens, pudieron todos continuar su camino.

Esta parada no había durado más que algunos instantes.

Como la marea alta comenzaba a dejarse sentir, los remos volvieron a quedar en reposo, y la embarcación siguió rápidamente su camino por entre los bosques espesos que se extienden a ambas orillas del río. Sobre la ribera izquierda, el bosque iba bien pronto a ceder la plaza a los pantanos, algunas millas por encima de Picolata; en cuanto a las selvas de la ribera derecha, más espesas y más profundas, verdaderamente interminables, había que pasar todavía el lago Jorge sin poder verlas al fin. Verdad es que sobre esta ribera se apartan un poco del San Juan y dejan una ancha faja de terreno, sobre la cual la agricultura ha ejercido sus derechos. Por todos lados, vastos arrozales, campos de caña y de índigo, plantaciones de algodoneros, atestiguan la fertilidad extraordinaria de la península floridiana.

Un poco después de las seis, James Burbank y sus compañeros habían perdido de vista, detrás de un recodo del río, la torre rojiza del antiguo fuerte español, abandonado desde hacía más de un siglo, que domina las altas cimas de los extensos palmares de la orilla.

—Mars —preguntó James Burbank—, ¿no tienes miedo a extraviarte durante la noche en el San Juan?

—No, Mr. James —respondió Mars—. Además, no tenemos una hora que perder; puesto que la marea nos favorece, es preciso aprovecharla. Cuanto más arriba estemos, será menor su intensidad, tendrá menos fuerza y durará menos. Propongo, pues, navegar de noche y de día.

La proposición de Mars era dictada por las circunstancias. Puesto que él se comprometía a conducir la embarcación, era preciso confiarse a su destreza. Así se hizo, y no tuvieron motivo para arrepentirse de ello. Durante toda la noche, la embarcación subió por el curso del río sin dificultad. La marea le prestó su ayuda durante algunas horas todavía; después, los negros, manejando de nuevo los remos, pudieron ganar una quincena de millas hacia el Sur.

No se hizo alto durante esta noche ni en todo el día siguiente.

Toda la parte alta del curso del río estaba absolutamente desierta. Se navegaba, por decirlo así, por medio de un extenso bosque de viejos cedros, cuyas larguísimas y espesas ramas se unían a veces por encima de la corriente del San Juan, formando un tupido dosel de verdura. Aldeas y caseríos no se veían por ninguna parte; plantaciones, o habitaciones aisladas, tampoco. Las tierras ribereñas no se prestaban a ningún género de cultivo. No hubiera sido posible que a ningún colono se le ocurriese la idea de fundar allí un establecimiento agrícola.

El día 23, con las primeras luces del día, se observó que el río se desbordaba, formando una ancha sabana líquida, cuyas orillas se separaban, al fin, del interminable bosque. El terreno, muy llano, retrocedía hasta los límites de un horizonte que se alejaba varias millas. Era un lago: el lago Jorge, que el San Juan atraviesa de Sur a Norte, y del cual arrastra una parte de sus aguas.

—Sí; este es, efectivamente, el lago Jorge —dijo Mars—, que yo he visitado cuando acompañaba a la comisión encargada de levantar el plano del alto curso del río. Por ahora no estoy desorientado.

—¿Y a qué distancia —preguntó James Burbank—, nos encontramos ahora de Camdless-Bay?

—A cien millas, aproximadamente —repuso Mars.

—No es todavía la tercera parte de la distancia que tenemos que recorrer para llegar a los Everglades —observó Edward Carrol.

—Mars —preguntó Gilbert—, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Es preciso abandonar la embarcación a fin de seguir a lo largo de una de las orillas del río? Esto nos ocasionaría mucho trabajo, y un gran retraso. ¿No sería posible, una vez atravesado el lago Jorge, seguir este camino de agua hasta el punto en que el río cese de ser navegable? ¿No podríamos ensayarlo, a condición de desembarcar si encallamos y no podemos poner a flote la embarcación? Esto vale la pena intentarlo. ¿Qué te parece?

—Ensayemos, Mr. Gilbert —respondió Mars.

En efecto, era el mejor partido que podía tomarse.

Siempre habría tiempo de saltar a tierra. El viajar por agua les economizaba muchísimas fatigas y evitaba interminables y numerosos retrasos.

La embarcación se lanzó, pues, a través de la superficie del lago Jorge, siguiendo su ribera oriental.

Alrededor del lago, en aquellos terrenos sin relieve, la vegetación no es tan rica ni tan abundante como en las orillas del río. Vastas lagunas se extienden por uno y otro lado casi hasta perderse de vista. Algunas porciones del terreno, menos expuestas a las invasiones de las aguas, dejan ver sus tapices de líquenes negros, entre los cuales se destacaban los matices violáceos de las pequeñas setas que brotan allí por millares. Sería imprudente el fiarse de aquellas tierras movedizas que no ofrecen al caminante un punto de apoyo sólido donde fijar la planta.

Si James Burbank y sus compañeros se hubieran decidido a caminar a pie por aquella parte del territorio floridiano, no lo hubieran conseguido sino a costa de grandes esfuerzos, de las más extremas fatigas y de retrasos infinitamente prolongados, admitiendo que no se hubieran visto obligados a volver atrás. Solamente las aves acuáticas, la mayor parte palmípedas, pueden aventurarse a través de aquellos terrenos pantanosos donde se encuentran en número infinito los patos, los ánades y las becadas. Había allí de qué aprovisionarse sin trabajo si los viajeros se hubieran encontrado escasos de víveres. Por otra parte, para cazar en estas riberas hubiera sido necesario afrontar toda una legión de serpientes muy peligrosas, cuyos agudos y penetrantes silbidos se oían bajo el tapiz de verdura que cubría el suelo. Verdad es que estos reptiles encuentran enemigos encarnizados en las bandadas de pelícanos blancos, bien armados para esta guerra sin tregua, que pululan por las riberas malsanas del lago Jorge.

Entretanto, la embarcación se deslizaba con rapidez. Un viento del Norte empujaba su rizada vela en buena dirección. Gracias a esta fresca brisa, los remeros pudieron descansar durante todo el día, sin que se ocasionase ningún retraso. Así fue que, cuando llegó la noche, las treinta millas de longitud que el lago Jorge mide del Norte al Sur, habían sido rápidamente recorridas sin fatiga alguna.

Hacia las seis, James Burbank y su pequeña escolta se paraban enfrente del ángulo inferior, por el cual el San Juan se arroja en el lago.

Si se hizo alto (alto que no duró más que una media hora), fue porque en aquel sitio se veían agrupadas tres o cuatro casas. Estaban ocupadas por algunos de esos floridianos nómadas que se dedican más especialmente a la caza y a la pesca al principio de la primavera. A propuesta de Edward Carrol, pareció oportuno pedir algunas indicaciones relativas al paso de Texar por aquel sitio y luego se verá que hicieron muy bien en hacer tales preguntas.

Uno de los habitantes de dichas casas fue interrogado.

—Durante uno de los días precedentes —le preguntaron—, ¿habéis visto alguna embarcación que atravesara el lago Jorge, dirigiéndose hacia el lago Washington, embarcación que debía contener siete u ocho personas entre las cuales iban una mujer de color y una niña pequeña, blanca de origen?

—En efecto —respondió el hombre—; hace cuarenta y ocho horas he visto pasar una embarcación que debe ser la misma de que vos habláis.

—¿Ha hecho alto en este caserío? —preguntó Gilbert.

—No; por el contrario, se ha apresurado a ganar la parte alta del curso del río. He visto distintamente a bordo —añadió el floridiano—, a una mujer con una niña pequeña en brazos.

—¡Amigos míos! —gritó Gilbert—. ¡Buenas esperanzas! Estamos, efectivamente, sobre las huellas de Texar.

—Sí —respondió James Burbank—; no lleva sobre nosotros más que una ventaja de cuarenta y ocho horas, y si nuestra embarcación pudiera todavía conducirnos durante algunos días, nos acercaríamos mucho a él.

—¿Conocéis el curso del San Juan, más arriba del lago Jorge? —preguntó Edward Carrol al floridiano.

—Sí, señor —respondió este—, y aun he subido por él una distancia de más de cien millas.

—¿Pensáis que pueda ser navegable para una embarcación como la que nosotros llevamos?

—¿Qué calado tiene?

—Tres pies, como máximo —respondió Mars.

—¿Tres pies? —dijo el floridiano—. Vendrá justo en ciertos sitios; sin embargo, sondando los pasos, creo que podréis llegar hasta el mismo lago Washington.

—Y una vez allí, ¿a qué distancia estaremos del lago Okee-cho-bee?

—Cincuenta millas, aproximadamente.

—Gracias, amigo mío.

—Embarquémonos —exclamó Gilbert—, naveguemos hasta que el agua falte.

Cada uno de los viajeros volvió a ocupar en la barca su sitio. Habiéndose calmado el viento con la noche, fue necesario manejar los remos con fuerza y vigor. Las riberas del río, que ya se veían más próximas, desaparecieron rápidamente. Antes de que fuera de noche por completo se adelantó varias millas hacia el Sur. Nadie pensó un momento en detenerse, puesto que se podía dormir cómodamente a bordo. La luna estaba casi en su plenilunio; el tiempo, por lo tanto, continuaría todavía bastante claro para poder seguir navegando.

Gilbert había cogido la barra del timón. Mars se había colocado en la proa con un largo mástil en la mano, con el cual sondaba el río sin cesar, y cuando tocaba el fondo ordenaba que la embarcación virase a babor o a estribor. Esta apenas tocó el fondo cinco o seis veces durante aquella travesía nocturna y fue desencallada con facilidad y sin gran esfuerzo; hacia las cuatro de la mañana, en el momento en que el sol salía sobre el horizonte, Gilbert calculó que no se había recorrido menos de quince millas durante la noche.

¡Qué de probabilidades en favor de James Burbank y los suyos si el río, navegable algunos días más, los llevaba cerca del sitio deseado!

Sin embargo, durante la jornada de aquel día surgieron algunas dificultades materiales.

A consecuencia de la sinuosidad del río, se proyectaban frecuentemente algunas puntas a través de su curso. Las arenas acumuladas multiplicaban los bajos y escollos, que era preciso evitar cuidadosamente, haciendo virar la embarcación.

Todas estas maniobras eran otras tantas prolongaciones de cambio y, por tanto, originaban retrasos.

No se podía tampoco utilizar siempre el viento, que no hubiera cesado de ser favorable si los numerosos rodeos no hubiesen modificado la marcha que la embarcación seguía. Entonces los negros se encorvaban sobre sus remos y desplegaban tal vigor, que conseguían recobrar el tiempo perdido.

También se presentaban algunos obstáculos particulares al río San Juan. Eran islas flotantes, formadas por una prodigiosa acumulación de una planta exuberante, la pistia, que ciertos exploradores del río floridiano han comparado justamente a una gigantesca lechuga, abierta sobre la superficie de las aguas. Este tapiz herbáceo ofrece bastante solidez para que las nutrias y las aves palmípedas puedan establecer en él sus refugios haciendo aquella parte casi intransitable.

Importaba, por consiguiente, no embarcarse a través de aquellas masas vegetales, de cuyas redes no se hubiese salido sin gran trabajo. Cuando se alcanzaban a ver, Mars tomaba todas las precauciones posibles para evitar su encuentro.

En cuanto a las riberas del río, extensos y poblados bosques las cubrían de nuevo. No se veían ya aquellos innumerables cedros cuyas raíces baña el San Juan en la parte inferior de su curso. Allí crecen cantidades extraordinarias de juncos, de una altura de ciento cincuenta pies, pertenecientes a la especie de pino austral, que encuentran elementos favorables a su vegetación en medio de aquellos terrenos cuyos subsuelos están inundados de agua, recibiendo el nombre de barrens. El humus presenta allí una elasticidad muy sensible, hasta un grado tal, que en algunos puntos un peatón puede perder el equilibrio cuando marcha por su superficie. Felizmente, la pequeña escolta de James Burbank no tuvo necesidad de hacer la prueba. El San Juan continuaba transportándola a través de las regiones de la Florida inferior.

El día pasó sin incidente; la noche también. El río continuaba desierto. Ni una embarcación sobre sus aguas, ni una cabaña sobre sus riberas. Por otra parte, de esta circunstancia no tenían por qué quejarse los exploradores. Más valía no encontrar a nadie en aquel país lejano, donde los encuentros son generalmente malos, pues las gentes que recorren los bosques, los cazadores de profesión y los aventureros de toda especie, son personas más que sospechosas.

Debía temerse igualmente la presencia de las milicias de Jacksonville o de San Agustín que Dupont y Stevens habían obligado a retirarse hacia el Sur. Esta eventualidad hubiera sido más temible todavía. Entre esos destacamentos había seguramente partidarios de Texar que hubieran querido vengarse de James Burbank y de su hijo Gilbert. Como se ve, la reducida escolta debía evitar todo combate, a no ser con Texar, en el caso en que fuera necesario arrancarle sus prisioneros por la fuerza.

Felizmente, James Burbank y los suyos estuvieron tan bien servidos por las circunstancias, que el día 21 por la noche habían salvado ya la distancia que separa el lago Jorge del lago Washington.

Llegada a la orilla de aquel conjunto de aguas casi cenagosas, la embarcación se vio obligada a detenerse. Lo estrecho del río por aquella parte, la poca profundidad de su curso, le impedían subir más arriba, hacia el Sur.

En suma, las dos terceras partes del camino estaban recorridas. James Burbank y los suyos no se encontraban ya más que a ciento cuarenta millas de los Everglades.