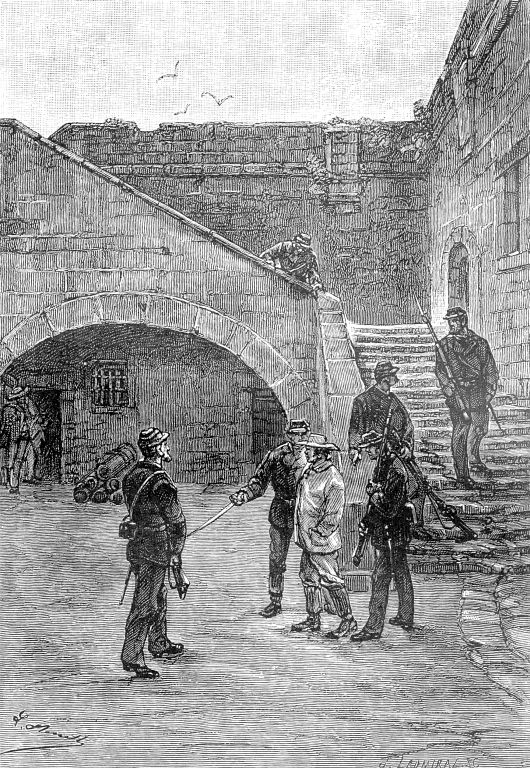

La puerta de San Agustín

SAN AGUSTÍN

Es esta una de las ciudades más antiguas de América del Norte, pues data del siglo XV. Es la capital del condado de San Juan, el cual, a pesar de lo vasto de su extensión, no cuenta ni siquiera con tres mil habitantes.

De origen español, San Agustín ha permanecido, poco más o menos, como era antes. Se eleva en la extremidad de uno de los islotes del litoral. Los buques de guerra o de comercio pueden encontrar un refugio seguro en su puerto, que está bastante bien protegido contra los vientos, incesantemente desencadenados en esta peligrosa costa de Florida. Sin embargo, para penetrar en él es preciso franquear la peligrosa barra que los remolinos del Gulf-Stream desenvuelven a su entrada.

Las calles de San Agustín son estrechas, como las de todas las poblaciones donde el sol hiere perpendicularmente con sus rayos. Gracias a su disposición y a las brisas marinas que vienen mañana y tarde a refrescar su atmósfera, el clima es muy suave en esta ciudad, que es en los Estados Unidos, lo que en Francia son Niza o Menton, bajo el cielo de Provenza.

La puerta de San Agustín

Hacia el distrito del puerto y las calles que a él se avecinan, es donde parece que la población ha querido concentrarse. Los arrabales, con algunas de sus casas cubiertas con hojas de palmera y sus chozas miserables, están en un estado de abandono, que sería completo sin los perros, los cerdos y las vacas que vagan libremente por allí.

La ciudad propiamente dicha ofrece un aspecto de estilo muy español. Las casas tienen ventanas con sólidas y fuertes rejas, y en el interior el patio tradicional, rodeado de esbeltas columnas con aleros de fantasía y balcones que parecen retablos de altar. Algunas veces, los domingos o días de fiesta, estas casas parece que vierten su contenido en las calles de la ciudad. Entonces se ve una mezcla rara: señoras, negras, mulatas, indias de sangre mezclada, negros, damas inglesas, gentlemen, frailes, beatas y sacerdotes católicos, casi todos con el cigarrillo en la boca, hasta cuándo van al Calvario, iglesia parroquial de San Agustín, cuyas campanas suenan a todo vuelo, casi sin interrupción, desde la mitad del siglo XVII.

No hay que olvidar los mercados, aprovisionados ricamente de legumbres, pescados, aves, cerdos, corderos, que son degollados «hic et nunc» a petición de los compradores; huevos, bananas cocidas, frijoles; en fin, de todos los frutos tropicales, anonas, dátiles, aceitunas, granadas, naranjas, guayabas, melocotones, higos, castañas, todo en buenas condiciones de precio, que hacen la vida agradable y fácil en esa parte del territorio floridiano.

El mercado de San Agustín

En cuanto al servicio de limpieza de las calles, corre generalmente a cargo no de barrenderos de profesión, sino de bandadas de buitres que la ley protege, prohibiendo matarlos, bajo pena de fuertes multas. Estos lo devoran todo, incluso las serpientes, cuyo número es muy considerable todavía, a pesar de la voracidad de estos preciosos volátiles.

No falta la verdura a este conjunto de casas que constituye el núcleo principal de la ciudad. En el cruce de las calles se encuentran con frecuencia grupos de árboles cuyo ramaje sobrepasa los tejados de las casas, ramaje animado con la incesante garrulería de los papagayos salvajes.

Lo que se ve más a menudo son grandes palmeras que balancean su follaje a impulsos de la brisa, semejantes a los grandes abanicos de las mujeres españolas, o a los pankas indios.

También pueden admirarse allí algunas encinas ceñidas por las lianas y las glicinias, y bouquets de cactus gigantescos, cuyo pie forma una valla impenetrable. Todo esto es alegre, y lo sería más todavía si los buitres hicieran más concienzudamente su servicio. Decididamente estos animales no valen lo que las barrederas mecánicas.

No se encuentran en San Agustín más que una o dos fábricas de vapor para aserrar maderas, una fábrica de cigarros y una destilería de trementina. La ciudad, más comercial que industrial, exporta e importa melazas, cereales, algodón, índigo, resinas, maderas de construcción, pescado y sal. En tiempo ordinario, el puerto está bastante animado por la entrada y salida de los buques empleados en el tráfico y en el transporte de viajeros para los diversos puertos del océano y del golfo de México.

En San Agustín tiene la sede uno de los seis tribunales superiores de justicia (Audiencias) que funcionan en Florida. En cuanto a los medios de defensa, no consisten más que en un fuerte, el fuerte Marion, o San Marcos, construido contra las agresiones del interior y los ataques que pudieran hacérsele por el exterior. Es una construcción del siglo XVII, al estilo castellano. Vauban o Cormontaigne, sin duda, hubieran hecho poco caso de él; pero se presta mucho a la admiración de los anticuarios y de los arqueólogos, con sus torres, sus viejas armas y sus viejos morteros, más peligrosos para los que los disparan que para aquellos contra quienes se dirigen.

Este fuerte era precisamente el que la guarnición confederada había abandonado tan precipitadamente a la aproximación de la flotilla federal, a pesar de que el Gobierno, algunos años antes de la guerra, lo había hecho más serio y respetable bajo el punto de vista de la defensa. Así fue que, después de la partida de las milicias, los habitantes de San Agustín lo habían entregado voluntariamente al comodoro Dupont, que lo hizo ocupar sin resistencia alguna.

Entretanto, las persecuciones intentadas contra Texar eran ya conocidas en el condado. Parecía que este debía ser el último acto de la lucha entre este sospechoso personaje y la familia Burbank. El secuestro de la pequeña Dy y de la mestiza Zermah era bastante para apasionar a la opinión pública, que, por otra parte, se pronunciaba vivamente en favor de los colonos de Camdless-Bay.

No ofrecía duda para nadie que Texar era el autor del atentado. Aun para los mismos indiferentes debía ser curioso el ver cómo este hombre saldría del atolladero, y si al fin iba a ser castigado por todos los delitos de que se le acusaba hacía largo tiempo.

La emoción prometía, pues, ser muy considerable en San Agustín. Los propietarios de las plantaciones próximas acudían a la ciudad. La cuestión era de naturaleza a propósito para interesarlos directamente, puesto que uno de los puntos capitales de la acusación se refería a la invasión y al saqueo del dominio de Camdless-Bay. Otros establecimientos habían sido igualmente saqueados por la banda de los sudistas.

Importaba, pues, conocer de qué manera trataría el Gobierno federal estos crímenes de derecho común, perpetrados bajo la bandera separatista.

El principal hotel de San Agustín, City Hotel, había recibido gran número de huéspedes, cuyas simpatías estaban todas al lado de la familia Burbank. Sin embargo, hubiera podido contener mucho mayor número todavía. Nada más apropiado para el uso a que se destinaba que aquel vasto edificio del siglo XVI, antigua vivienda del corregidor, con su puerta principal cubierta de escultura, su ancha sala, la sala de honor, su patio con columnas adornadas de guirnaldas y flores, su terraza, sobre la cual se abren las habitaciones interiores, cuyos techos de madera desaparecen bajo los colores más brillantes de la esmeralda y del amarillo de oro; sus miradores adosados a los muros, según la moda española, sus fuentes bullidoras, sus céspedes, y todo en un vasto recinto, dentro de un patio de elevadas paredes. Era, en resumen, una especie de caravansérail (posada donde pernoctan las caravanas) frecuentado solamente por ricos viajeros.

En este hotel era donde James y Gilbert Burbank, Stannard y su hija, acompañados de Mars, habían tomado habitación desde la víspera.

Después de su infructuosa visita a la prisión de Jacksonville, James Burbank y su hijo habían vuelto a Castle-House. Al saber que Texar había rehusado responder una sola palabra en lo que hacía referencia a la pequeña Dy y a Zermah, la familia había sentido desvanecerse sus últimas esperanzas. Sin embargo, la noticia de que Texar iba a ser llevado ante el tribunal militar por los hechos relativos a Camdless-Bay, ya fue consuelo para sus augurios. En presencia de una condena, a la cual seguramente no podría escapar, Texar no guardaría tan obstinado silencio, ya que entonces se trataría de rescatar su vida o su libertad.

En este asunto Alicia debía ser el principal testigo de cargo. En efecto, ella se encontraba en la Bahía Marino en el momento en que Zermah pronunciaba el nombre de Texar, y había reconocido perfectamente a este en la barca que le conducía. La joven se preparó, pues, a partir para San Agustín, y su padre quiso acompañarla, así como a sus amigos James y Gilbert Burbank, citados a petición del fiscal del consejo de guerra. Mars había suplicado también que le dejaran acompañarlos. El marido de Zermah quería estar allí cuando se arrancase a Texar aquel secreto que él solo podía decir. Entonces James Burbank, su hijo y Mars no tendrían más que hacer que ir a rescatar las dos prisioneras de entre las manos de los que por orden de Texar las retenían.

En la tarde del día 16 James Burbank y Gilbert, Stannard, su hija y Mars, se habían despedido de la señora Burbank y de Edward Carrol. Uno de los barcos que hacen el servicio del río San Juan les había tomado a bordo en el puerto de Camdless-Bay, dejándoles después en Picolata. Desde allí, una silla de postas les había conducido por el camino sinuoso abierto a través de los bosques de encinas, cipreses y plátanos que cubren aquella porción del territorio. Antes de medianoche estaban ya instalados en las habitaciones que se les tenían preparadas en el City Hotel.

No se imagine, sin embargo, que Texar había sido abandonado de todos los suyos. Al contrario, contaba con gran número, casi todos conocidos como esclavistas.

Por otra parte, sabiendo que no habían de ser perseguidos por los sucesos de Jacksonville, no habían querido sus compañeros abandonar a su antiguo jefe. Muchos de entre ellos se habían dado cita para aquel día en San Agustín.

Es verdad que no era en el patio del City Hotel donde hubiera sido preciso buscarlos. No faltan en la ciudad tabernas y tiendas, donde las mestizas venden un poco de todo lo que se come, se bebe y se fuma. En aquellos sitios era donde toda aquella gente de baja estofa se reunía y donde no se cansaba de protestar en favor de Texar.

En este momento, el comodoro Dupont no estaba en San Agustín. Se ocupaba entonces de bloquear con su escuadra los pasos del litoral, los cuales trataba de cerrar completamente al contrabando de guerra. Pero las tropas desembarcadas después de la rendición del fuerte de San Marcos custodiaban perfectamente la ciudad. No era, pues, de temer ningún movimiento de los sudistas ni de las milicias, que se batían en retirada, al otro lado del río. Si los partidarios de Texar hubieran querido intentar una sublevación para derrocar a las autoridades de los federales, hubieran sido inmediatamente aplastados.

En cuanto a Texar, uno de los cañoneros del comandante Stevens le había transportado desde Jacksonville a Picolata. Desde este punto a San Agustín había sido conducido con una buena escolta, y después encerrado en uno de los calabozos del fuerte, en donde le hubiera sido imposible escapar si lo hubiese intentado. Por otra parte, como él mismo había pedido sus jueces, era probable que no pensara en tal cosa. Sus partidarios no ignoraban esto. Si era condenado, entonces verían lo que convendría hacer para conseguir su evasión. Hasta entonces, permanecerían tranquilos.

En ausencia del comodoro Dupont desempeñaba las funciones de jefe militar de la ciudad el coronel Gardner. A él debía corresponder también la presidencia del consejo encargado de juzgar a Texar en una de las salas del fuerte Marion.

Este coronel era precisamente el que había asistido a la toma de Fernandina, y el que ordenó que los fugitivos hechos prisioneros en el ataque del tren por el cañonero Ottawa fuesen detenidos durante cuarenta y ocho horas; circunstancia que es necesario recordar aquí.

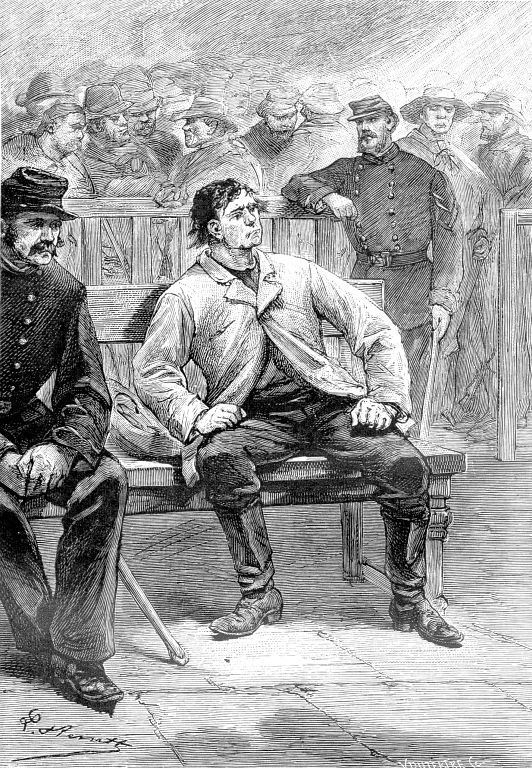

El Consejo se reunió en sesión a las once en punto de la mañana. Un público numeroso había invadido la sala de audiencias; allí se encontraban, sin duda, entre los más alborotadores, los amigos y partidarios del acusado.

James y Gilbert Burbank, Stannard, su hija y Mars, ocupaban los puestos reservados a los testigos. Lo que, desde luego se veía con extrañeza, era que no había ninguno por parte de la defensa. Parecía que Texar no se había cuidado de citar a nadie para que declarase en su favor. ¿Había, pues, desdeñado toda declaración que pudiese redundar en su beneficio, o es que se había encontrado en la imposibilidad de hallar uno siquiera? Bien pronto iba a saberse en lo que esto consistía. En todo caso, no parecía que pudiera haber duda posible acerca del resultado del asunto.

Sin embargo, un indefinible presentimiento se había apoderado de James Burbank. ¿No era precisamente en aquella misma ciudad de San Agustín donde él había presentado ya una demanda contra Texar? ¿Y no había sido allí donde este pudo escapar de las garras de la justicia inventando una incontestable y extraña coartada? Este mismo recuerdo debía presentarse con seguridad ante la mente del auditorio, pues este primer asunto no hacía aún seis semanas que había acaecido.

Texar, escoltado por dos agentes, apareció en la sala en el momento en que la sesión se declaró abierta. Se le designó el banco de los acusados, y se sentó en él tranquilamente. Parecía que aquel hombre no se turbaba nunca, ni en ninguna circunstancia, ni perdía jamás su impudencia natural. Una sonrisa de desdén para sus jueces, una mirada llena de seguridad para aquellos amigos suyos a quienes reconoció en la sala, y llena de odio cuando la dirigió hacia James Burbank; tal fue su actitud, mientras que el coronel Gardner procedía al interrogatorio.

En presencia del hombre que les había hecho tanto mal y que tanto podía hacerles todavía, James Burbank, Gilbert y Mars tenían que hacer grandes esfuerzos para contenerse.

El interrogatorio comenzó por las formalidades de costumbre, a fin de hacer constar la identidad del detenido.

—¿Vuestro nombre? —preguntó el coronel Gardner.

—Texar.

—¿Vuestra edad?

—Treinta y cinco años.

—¿Dónde vivís?

—En Jacksonville, tienda de Torillo.

—Os pregunto cuál es vuestro domicilio habitual.

—No lo tengo.

James Burbank y sus amigos sintieron latir violentamente su corazón cuando escucharon esta respuesta, hecha con una entonación que denotaba en el acusado la firme voluntad de no dar a conocer el lugar de su residencia.

Y, en efecto, a pesar de la insistencia del presidente, Texar persistió en decir que no tenía un domicilio fijo. Se hizo pasar por un nómada, un habitante de los bosques, un cazador de las inmensas selvas del territorio, que se acostaba en las cavernas y vivía con su fusil y sus reclamos a la ventura.

No se pudo sacar de él otra cosa.

—Sea —respondió el coronel Gardner—; después de todo, poco importa.

—Poco importa, en efecto —respondió descaradamente Texar—. Admitamos si queréis, mi coronel, que mi domicilio es por ahora el fuerte Marión, en San Agustín, donde se me detiene contra todo derecho. ¿De qué soy acusado? ¿Se puede saber? —añadió, como si hubiese querido desde el principio dirigir este interrogatorio.

—Texar —replicó el coronel Gardner—, no estáis acusado por los hechos que han tenido lugar en Jacksonville. Una proclama del comodoro Dupont declara que el Gobierno no se propone intervenir en las revoluciones locales que han sustituido a las autoridades regulares del condado, con magistrados nuevos, cualesquiera que estos fuesen. Florida ha entrado ya bajo el pabellón federal y el Gobierno del Norte procederá bien pronto a su nueva organización.

—Pues si no soy perseguido por haber derribado al municipio de Jacksonville, hecho que se llevó a cabo de acuerdo con la mayoría de la población —preguntó Texar—, ¿por qué se me ha traído ante este consejo de guerra?

—Voy a decíroslo, puesto que parece fingís ignorarlo —replicó el coronel Gardner—. Durante el tiempo que vos ejercíais el cargo de primer magistrado de la ciudad, se han cometido en ella varios crímenes de derecho común y se os acusa de haber excitado al partido violento de la población a cometerlos.

—¿Qué crímenes?

—Primeramente se trata del pillaje de la plantación de Camdless-Bay, sobre la cual cayó una banda de malhechores.

—Y una compañía de soldados, dirigidos por un oficial de la milicia —añadió vivamente el acusado.

—Sea, Texar. Pero ha habido pillaje, incendio y ataque a mano armada contra la casa de un colono, el cual estaba en su derecho de rechazar con la fuerza, como lo hizo, semejante agresión.

—¿El derecho? —respondió Texar—. El derecho no está de parte del que rehúsa obedecer las órdenes de un comité constituido. James Burbank, puesto que es de él de quien se trata, había dado libertad a sus esclavos, hiriendo con este hecho el sentimiento público, que es esclavista en Florida, como en la mayor parte de los Estados del Sur de la Unión. Este acto podía acarrear graves perturbaciones en las demás plantaciones del país, excitando a los negros a que se sublevaran. El comité de Jacksonville decidió entonces que, en vista de las circunstancias, debía intervenir en el asunto.

Si no anuló el acta de emancipación, tan imprudentemente llevada a cabo por James Burbank, quiso al menos que los emancipados recientemente fuesen arrojados del territorio. Como James Burbank se negó a obedecer esta orden, el comité se vio obligado a obrar por la fuerza; y ved aquí por qué la milicia, a la cual se unió voluntariamente una parte de la población, ha provocado la dispersión de los antiguos esclavos de Camdless-Bay.

—Texar —respondió el coronel Gardner—, vos explicáis estos actos de violencia bajo un punto de vista que el consejo no puede admitir. James Burbank, nordista de origen, había procedido con toda la plenitud de su derecho dando libertad a su personal; por consiguiente, no hay nada que pueda excusar los excesos de que ha sido teatro su dominio.

—Yo pienso —replicó Texar—, que perdería el tiempo inútilmente discutiendo mis opiniones delante del consejo. El comité de Jacksonville creyó prudente hacer lo que hizo. ¿Se me persigue como presidente de este comité, y se pretende hacer recaer sobre mi persona la responsabilidad de sus actos?

—Sí, Texar, sobre vos, que no solamente erais presidente de ese comité, sino que habéis conducido en persona las bandas de malhechores lanzadas sobre Camdless-Bay.

—Probadlo —respondió fríamente Texar—. ¿Hay siquiera un solo testigo que me haya visto en medio de los ciudadanos y de los soldados de la milicia, encargados de hacer ejecutar las órdenes del comité?

Después de esta respuesta, el coronel Gardner concedió la palabra a James Burbank para que hiciese su declaración.

James Burbank contó los hechos que se habían verificado desde el momento en que Texar y sus partidarios habían derribado a las autoridades regulares de Jacksonville, insistiendo principalmente acerca de la actitud del acusado, que había arrojado al populacho contra su dominio.

Sin embargo, a la pregunta que le hizo el coronel Gardner, relativa a la presencia de Texar entre los asaltantes, se vio obligado a responder que no le había visto por sí mismo. Se recordará, en efecto, que John Bruce, el emisario de Harvey, interrogado por James Burbank en el momento en que acababa de penetrar en Castle-House, no había podido decir si Texar se había puesto a la cabeza de aquella horda de malhechores.

—En todo caso, lo que no es dudoso para nadie —añadió James Burbank—, es que sobre él recae toda la responsabilidad de este crimen. Él es quien ha provocado a los asaltantes para que invadiesen a Camdless-Bay, y sólo por él ha faltado poco para que mi propia vivienda, entregada a las llamas, no hubiese sido destruida completamente con sus últimos defensores. Sí; su mano está en todo esto, como también vamos a encontrarla bien pronto en otro acto más criminal.

James Burbank guardó silencio entonces. Antes de llegar a lo relativo al secuestro, era conveniente acabar de una vez con la primera parte de la acusación, referente al ataque de Camdless-Bay.

—¿Es decir —replicó el coronel Gardner, digiriéndose a Texar—, que vos creéis no tener más que una parte de la responsabilidad, que incumbiría toda entera al comité, por la ejecución de sus órdenes?

—Absolutamente.

—¿Y persistís en sostener que no os hallabais a la cabeza de los asaltantes que han invadido Camdless-Bay?

—Persisto —respondió Texar—. No hay un solo testigo que pueda afirmar que me ha visto. No; no estaba yo entre los valerosos ciudadanos que quisieron hacer ejecutar las órdenes del comité de Jacksonville.

Y aún añado más: aquel día estaba yo ausente de la población.

—Sí, eso es muy posible después de todo —replicó James Burbank, que encontró llegado el momento de relacionar la primera parte de la acusación con la segunda.

—Eso es cierto —respondió Texar.

—Pero si no estabais entre los salteadores de Camdless-Bay —replicó James Burbank—, era porque esperabais en la Bahía Marino la ocasión de cometer otro crimen.

—Lo mismo estaba yo en la Bahía Marino —respondió imperturbablemente Texar—, que en medio de los asaltantes, que, lo repito, en la ciudad de Jacksonville aquel día.

No se habrá olvidado que John Bruce había dicho también a James Burbank que si Texar no se encontraba entre los asaltantes, tampoco había aparecido en Jacksonville durante cuarenta y ocho horas, es decir, del día 2 al 4 de marzo.

Esta circunstancia obligó al presidente del consejo de guerra a dirigir la siguiente pregunta:

—Pues si no estabais en Jacksonville aquel día, ¿queréis decimos dónde estabais?

—Ya lo diré cuando sea tiempo —respondió sencillamente Texar—. Me basta por ahora dejar establecido que no he tomado parte personalmente en el asalto de la plantación. Y ahora, coronel, ¿de qué me acusáis todavía?

Texar, con los brazos cruzados, arrojando unas miradas más impúdicas que nunca sobre sus acusadores, parecía desafiarlos.

La acusación no se hizo esperar. Fue el mismo coronel Gardner quien la formuló, y esta vez debía ser difícil responder a ella.

—Si no estabais en Jacksonville —dijo el coronel—, será fundada la creencia de que estabais en la Bahía Marino.

—¡En la Bahía Marino! ¡Vamos! ¿Qué iba a hacer yo allí?

—Habéis secuestrado o hecho secuestrar una niña, Diana Burbank, hija de James Burbank, y a Zermah, mujer del mestizo Mars, aquí presente, la cual acompañaba a dicha niña.

—¡Ah! ¿Es a mí a quien se acusa de este rapto? —dijo Texar con una entonación profundamente irónica.

—Sí, a vos —exclamaron a la vez James Burbank, Gilbert y Mars, que no habían podido contenerse.

—¿Y por qué había de ser yo, y no otro —respondió Texar—, el que llevara a cabo el secuestro?

—Porque sólo vos tenéis interés en cometer ese crinen —respondió el coronel.

—¿Qué interés?

—El de una venganza ejercida contra la familia Burbank. Más de una vez, ya James Burbank se ha visto obligado a quejarse de vos ante los tribunales. Si por medio de coartadas que invocabais muy a propósito, habéis podido lograr que no se os condene, en cambio habéis manifestado varias veces la intención de vengaros de vuestros acusadores.

—Está bien —respondió Texar—. Que entre James Burbank y yo exista un odio implacable, no lo niego; que yo haya tenido interés en destrozarle el corazón haciendo desaparecer a su hija, no lo niego tampoco; que yo lo haya hecho, esto es otra cosa. ¿Hay testigo que me haya visto?

—Sí —respondió el coronel Gardner.

Y en seguida rogó a Alicia Stannard que tuviese la bondad de hacer su declaración bajo juramento. Alicia refirió entonces lo que había pasado en la Bahía Marino, no sin que la emoción le cortase repetidas veces la palabra. La joven afirmó absolutamente todo lo relativo al hecho de que se trataba. Al salir del túnel la señora Burbank y ella habían escuchado un nombre, pronunciado por Zermah, y este nombre era el de Texar. Las dos mujeres, después de haber tropezado con los cadáveres de los negros asesinados, se habían precipitado rápidamente hacia la orilla del río. Dos embarcaciones se alejaban de ella en aquel momento; una, en la cual iban las víctimas; otra, en la que se veía a Texar en la popa. Y a la luz de los reflejos que el incendio de los talleres de Camdless-Bay enviaba hasta el San Juan, Alicia había reconocido perfectamente a Texar.

—¿Lo juráis? —dijo el coronel Gardner.

—Lo juro —respondió la joven.

Después de una declaración tan precisa, no podía quedar la más mínima duda sobre la culpabilidad de Texar; y, sin embargo, James Burbank y sus amigos, lo mismo que todo el auditorio, pudieron observar que el acusado no había perdido nada absolutamente de su audacia habitual.

—Texar, ¿qué tenéis que responder a esta declaración? —preguntó el presidente del consejo.

—Lo siguiente —replicó el acusado—. No tengo, en modo alguno, la intención de acusar a Miss Alicia de falso testimonio; no la acusaré tampoco de ser instrumento de los odios de la familia Burbank al afirmar bajo juramento que yo soy el autor de un secuestro del cual no he oído hablar una sola palabra hasta después de mi detención. Solamente afirmaré que se engaña por completo cuando dice que me ha visto en pie sobre una de las embarcaciones que se alejaban de la Bahía Marino.

—Sin embargo —replicó el coronel Gardner—, si Miss Alicia Stannard puede haberse equivocado acerca de este punto, no puede engañarse cuando dice que ella misma ha oído a Zermah gritar: «¡A mí, es Texar!».

—Bueno —respondió—, si no es Miss Alicia Stannard la que se ha engañado, es Zermah; esta es la sola diferencia.

—¿Cómo Zermah hubiera gritado: ¡es Texar! si no hubierais sido vos el que estuviera presente en el momento del secuestro?

—Pues es preciso que así haya sucedido, puesto que yo no estaba en la embarcación, y ni siquiera he ido a la Bahía Marino.

—Eso es lo que hay que probar.

—Aunque no sea a mí a quien corresponde hacer la prueba, sino a los que me acusan, nada me será más fácil.

—¡Todavía una coartada! —dijo el coronel Gardner.

—Todavía —respondió Texar, fríamente.

Al oír esta respuesta, se produjo en el público un movimiento de ironía, y se oyó un murmullo de duda, que no era favorable al acusado, ni mucho menos.

—Texar —preguntó el coronel Gardner—, puesto que habláis de una nueva coartada, ¿podéis establecerla?

—Muy fácil —respondió el reo—; y para ello me bastará dirigiros una pregunta, coronel.

—Hablad.

—Coronel Gardner, ¿no mandabais vos las tropas de desembarco en el momento de la toma de Fernandina y del fuerte Clinch por los federales?

—En efecto.

—Entonces no habréis olvidado, sin duda, que un tren, huyendo hacia Cedar-Keys, fue atacado por el cañonero Ottawa sobre el puente que une la isla Amelia al continente.

—Es verdad.

—Entonces recordaréis también que habiendo quedado destrozado sobre el puente el vagón de cola de este tren, un destacamento de las tropas federales se apoderó de todos los fugitivos que conducía; y que estos prisioneros, de los cuales se tomó el nombre y señas, no recobraron su libertad sino cuarenta y ocho horas más tarde.

—Es cierto —respondió el coronel Gardner.

—Pues bien, yo estaba entre esos prisioneros.

—¿Vos?

—Yo.

Un nuevo murmullo, más desaprobador todavía que el primero, acogió esta declaración tan inesperada.

—Por consiguiente —continuó Texar—, puesto que estos prisioneros han estado guardados con centinelas de vista desde el dos al cuatro de marzo y el ataque a la plantación, como el secuestro de que se me acusa, ha tenido lugar la noche del tres de marzo, es materialmente imposible que yo sea el autor de ninguno de ambos hechos. Luego, Alicia Stannard no puede haber oído a Zermah pronunciar mi nombre, ni puede tampoco haberme visto sobre la embarcación que se alejaba de la Bahía Marino, puesto que en aquel momento estaba yo detenido por autoridades federales.

—¡Eso es falso! —exclamó James Burbank—. Eso no puede ser.

—Y yo —añadió Miss Alicia—, yo juro que he visto a este hombre; que lo he reconocido.

—Consultad las pruebas —se contentó con responder Texar.

El coronel Gardner hizo buscar entre los documentos puestos a disposición del comodoro Dupont, en San Agustín, la lista de los prisioneros hechos el día de la toma de Fernandina en el tren de Cedar-Keys. Se la trajeron, y no hubo más remedio que convenir en que, en efecto, el nombre de Texar se encontraba allí, con su correspondiente filiación.

Por consiguiente, ya no había duda; Texar no podía ser acusado de aquel rapto. Era imposible que hubiera podido estar aquella noche en la Bahía Marino. Su ausencia de Jacksonville durante cuarenta y ocho horas se explicaba muy naturalmente: estaba entonces prisionero a bordo de uno de los buques de la escuadra.

Una vez más, una indiscutible coartada, apoyada sobre un documento oficial, venía a declarar inocente a Texar del crimen de que se le acusaba. Verdaderamente, era cosa de preguntarse si en las diversas demandas que anteriormente se habían entablado contra él no había habido error manifiesto, como era preciso reconocer entonces que lo había en lo referente al doble asunto de Camdless-Bay y de la Bahía Marino.

James Burbank, Gilbert, Mars y Alicia, quedaron agobiados ante el desenlace de este proceso. Texar se les escapaba una vez más, y con él toda probabilidad de conocer jamás qué había sido de Zermah y de la pequeña Dy.

En presencia de la coartada establecida por el acusado, la sentencia del consejo de guerra no podía ser dudosa. Texar fue absuelto libremente de la demanda entablada contra él acerca de los crímenes de pillaje y secuestro de que se le acusaba. Salió, pues, de la sala de la audiencia con la cabeza erguida, en medio de las aclamaciones entusiastas de sus amigos.

Aquella misma noche Texar había salido de San Agustín, y nadie hubiera podido decir a qué región de Florida se había dirigido para reanudar su misteriosa vida de aventurero.