LA VÍSPERA

El día 11 de marzo por la mañana había sido juzgado Gilbert Burbank por el comité de Jacksonville. En la noche de aquel mismo día fue arrestado su padre por orden de dicho comité. Al tercer día de esta sentencia el joven oficial debía ser pasado por las armas, y sin duda James Burbank, acusado de ser su cómplice, y condenado a la misma pena, iba a morir con él.

Como ya se ha visto, Texar podía decirse que tenía el comité en su mano. Su sola voluntad era ley en él. La ejecución del padre y del hijo no sería más que el preludio de los sangrientos excesos a los cuales iban a entregarse los esclavistas, sostenidos por el populacho, contra los nordistas del Estado de Florida y contra los que compartían sus ideas en la cuestión de la esclavitud. ¡Qué de venganzas personales iban entonces a llevarse a cabo, bajo el velo de la guerra civil! ¡Únicamente la presencia de las tropas federales podría evitarlas! Más, ¿llegarían dichas tropas? Y sobre todo, ¿llegarían antes de que estas primeras víctimas hubiesen sido sacrificadas al odio de Texar?

¡Desgraciadamente había ya muchos motivos para dudarlo!

Y prolongándose esta tardanza, se comprenderá fácilmente de qué angustias y de qué pesares vivían rodeados los habitantes de Castle-House.

Por otra parte, parecía que el proyecto de subir por el río San Juan había sido momentáneamente abandonado por el comandante Stevens. Los cañoneros no hacían ningún movimiento que indicase su intención de dejar el sitio en que estaban anclados. ¿Es que no se atrevían a franquear la barra del río desde el momento en que Mars no estaba allí para guiarles a través del canal? ¿Renunciarían quizás al proyecto de apoderarse de Jacksonville, y por consiguiente a garantizar la seguridad de las plantaciones situadas en la parte superior del curso del San Juan? ¿Qué nuevos hechos de armas habían tenido lugar para modificar de tal modo los proyectos del comodoro Dupont?

Esto era lo que se preguntaban Stannard y el capataz Perry durante aquel interminable día 12 de marzo.

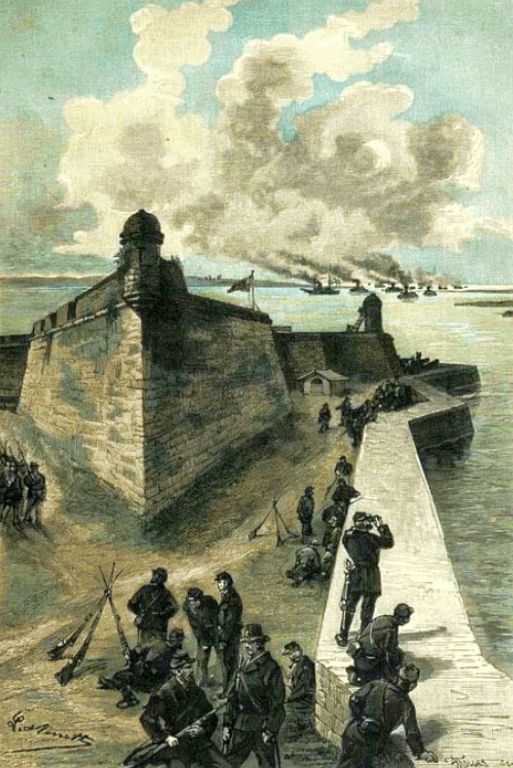

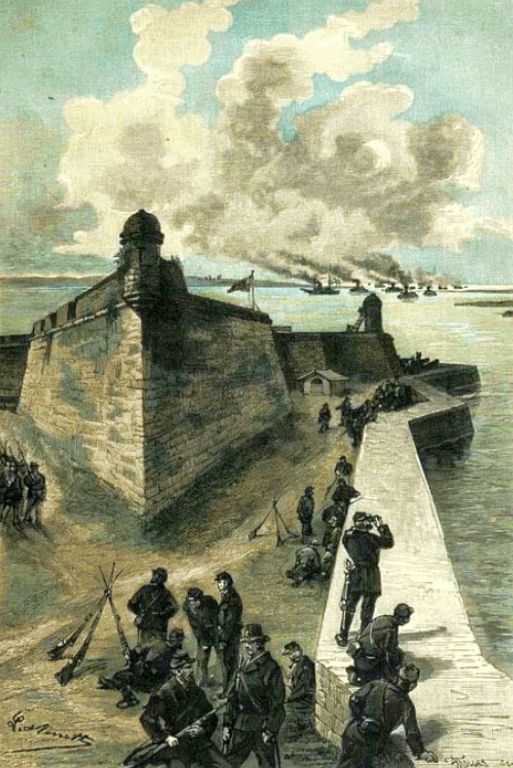

En efecto, para esta fecha, según las noticias que corrían en el país, sobre todo en la parte de Florida comprendida entre el río y el mar, los esfuerzos de los nordistas parecían concentrarse principalmente sobre el litoral. El comodoro Dupont, comandando el Wabash y seguido de los más fuertes cañoneros de la escuadra, acababa de aparecer en la bahía de San Agustín. Hasta se decía que las milicias se preparaban a abandonar la ciudad sin intentar la defensa del fuerte Marion, del mismo modo que no habían defendido el fuerte Clinch cuando la rendición de Fernandina.

Tales fueron al menos las noticias que el capataz llevó a Castle-House en la mañana de aquel día, y en seguida las comunicó a Stannard y a Edward Carrol, al cual su herida, no cicatrizada todavía, obligaba a permanecer tendido en un diván.

—¡Los federales en San Agustín! —exclamó este último—. ¿Y por qué no llegan hasta Jacksonville?

—Acaso no quieran más que interceptar el río en su parte inferior, sin tomar posesión de la ciudad —respondió Perry.

—James y Gilbert están perdidos si Jacksonville permanece en poder de Texar —dijo Stannard.

—¿No podría yo —replicó Perry—, ir a prevenir al comodoro Dupont del peligro que corren Mr. Burbank y su hijo?

—Sería preciso una jornada para llegar a San Agustín —respondió Carrol—; esto suponiendo que no os encontrarais detenido por las milicias que se baten en retirada. Y antes que el comodoro Dupont haya podido hacer llegar a Stevens la orden de ocupar Jacksonville, habrá pasado demasiado tiempo. Por otra parte, esta barra… ¡esta barra del río! Si los cañoneros no pueden pasar al otro lado, ¿cómo salvar a nuestro pobre Gilbert, que debe ser ejecutado mañana? No; no es a San Agustín adonde es preciso ir; es al mismo Jacksonville. No es al comodoro Dupont a quien es preciso dirigirse: es a Texar.

—Mr. Carrol tiene razón, padre mío, y yo iré —dijo Alicia, que acababa de escuchar las últimas palabras pronunciadas por Carrol.

La valerosa joven estaba dispuesta a intentarlo todo y a arrostrar todos los peligros por la salvación de Gilbert.

El día antes, al salir de Camdless-Bay, James Burbank había recomendado, sobre todo, que no llegase hasta su mujer la noticia de su partida para Jacksonville. Era muy importante ocultarle que el comité hubiese dado orden de arrestar a su marido. La señora Burbank lo ignoraba, así como ignoraba también la suerte de su hijo, al cual creía a bordo de la flotilla. Si lo hubiera sabido, ¿cómo hubiese podido soportar le desgraciada mujer este doble golpe que la hería? ¡Su marido en poder de Texar, su hijo en vísperas de ser fusilado! Seguramente no hubiera sobrevivido a estas noticias. Cuando había preguntado por James Burbank, o había demostrado intenciones de verle, Alicia se había limitado a responder que estaba ausente de Castle-House a fin de emprender de nuevo las pesquisas relativas a Dy y a Zermah, y que su ausencia podría durar, a lo más, cuarenta y ocho horas. De este modo los pensamientos de la señora Burbank se concentraban entonces en su hija desaparecida. Esto ya era bastante más de lo que podía soportar en el estado en que se encontraba.

Entretanto, Alicia no ignoraba ninguno de los peligros que amenazaban a James y a Gilbert Burbank. Sabía que el joven oficial debía ser fusilado al día siguiente, y que la misma suerte estaba reservada a su padre. Y entonces, contristada por este pensamiento, resolvió ir a ver a Texar, y venía a rogar a Carrol que la hiciera transportar al otro lado del río.

—¿Tú…, Alicia, a Jacksonville? —exclamó Stannard.

—Padre mío, es preciso.

La vacilación tan natural de Stannard, había cedido repentinamente ante la necesidad de obrar sin tardanza. Si había alguna posibilidad de salvar a Gilbert, era por los medios que quería intentar Alicia. Puede ser que arrojándose a los pies de Texar llegara a enternecerle. Acaso pudiera obtener de él el aplazamiento de la ejecución. Tal vez, en fin, encontraría un apoyo entre las gentes honradas a quienes su desesperación sublevaría contra la intolerable tiranía del comité. Era preciso, pues, ir a Jacksonville, a pesar del peligro que hubiera que correr.

—Perry tendrá la bondad de acompañarme hasta la casa de Mr. Harvey —dijo la joven.

—Al instante —respondió el capataz.

—No, Alicia, no te acompañará nadie, sino yo mismo —añadió Stannard—. Sí, yo; partamos.

—¡Vos, Stannard! —dijo Edward Carrol—. Tened cuidado; me parece que os exponéis bastante, porque son muy conocidas vuestras opiniones.

—¡Qué importa! —dijo Stannard—. Yo no he de dejar a mi hija ir sola, sin mí, en medio de esos forajidos. Que Perry se quede en Castle-House, puesto que vos, Edward, no podéis andar todavía, pues es preciso prever el caso de que nosotros seamos detenidos.

—¿Y si la señora Burbank pregunta por vos? —replicó Edward Carrol—. Si pregunta, como preguntará seguramente, por Miss Alicia, ¿qué he de responderle?

—Responderéis que hemos ido a reunimos con James y que le acompañamos en las investigaciones que hace al otro lado del río. Decid también, si es preciso, que probablemente iríamos a Jacksonville; en fin, todo cuanto sea preciso para tranquilizarla; pero nada que le haga sospechar los peligros que corren su marido y su hijo. Perry, mandad que preparen una embarcación.

El capataz se retiró en seguida, dejando a Stannard haciendo sus preparativos de viaje.

Sin embargo, era preferible que Alicia no saliese de Castle-House sin haber puesto en conocimiento de la señora Burbank que su padre y ella se veían obligados a ir a Jacksonville. En caso de necesidad, no debía dudar en decir que el partido de Texar había sido derrotado; que los federales eran dueños de todo el curso del río, y que al día siguiente Gilbert estaría en Camdless-Bay. Pero ¿hubiera tenido la joven el valor suficiente para no turbarse y para dar a su voz un acento tranquilo que no le hiciese traición cuando afirmara aquellos hechos, cuya realización parecía entonces imposible?

Cuando llegó a la habitación de la enferma, la señora Burbank dormía, o más bien estaba sumergida en una especie de amodorramiento doloroso; una pesadez profunda, de cuyo estado no tuvo Alicia valor para sacarla. Acaso valiera más que la joven se encontrara dispensada por esta casualidad de tranquilizar a la enferma con sus palabras.

Una de las doncellas de la señora Burbank velaba cerca del lecho. Alicia le recomendó que no la abandonara ni se ausentara un solo instante, y que se dirigiera a Mr. Carrol para contestar a las preguntas que la señora Burbank pudiese hacerle. Después la joven se inclinó sobre la frente de la desgraciada madre y estampó en ella sus labios, saliendo inmediatamente de la habitación para reunirse con su padre.

En el momento que le vio, dijo:

—Partamos, padre mío.

Los dos salieron de la casa, después de haber estrechado la mano de Edward Carrol.

En medio de la calle de bambúes que conducía al puerto, encontraron al capataz.

—La embarcación está dispuesta —dijo Perry.

—Bien —respondió Stannard—. Vigilad con gran cuidado en Castle-House, amigo mío.

—No temáis nada, Mr. Stannard. Todos nuestros negros vuelven poco a poco a la plantación, y esto se comprende perfectamente. ¿Qué van a hacer ellos con una libertad para la cual no han sido creados por la naturaleza? Traed con vos a Mr. Burbank y los encontraréis todos en su puesto.

Stannard y su hija ocuparon sus puestos en la embarcación, conducida por cuatro marineros de Camdless-Bay. Se izó la vela, y, empujada por una ligera brisa del Este, marchó rápidamente, perdiéndose de vista en breve el pequeño puerto, que desapareció bien pronto detrás de la punta que la plantación proyectaba hacia el Noroeste.

Stannard no tenía intención de desembarcar en el puerto de Jacksonville, donde hubiera sido inmediata e irremisiblemente conocido. Le parecía que sería mejor saltar a tierra en alguna pequeña ensenada de las muchas que el río ofrece cerca de la ciudad. Desde allí, sería fácil dirigirse a la casa de Harvey, situada en aquella parte de la población.

Entonces, y en vista de las circunstancias, se decidiría qué gestiones y cómo habían de hacerse.

El río se encontraba desierto a aquella hora. Nada por la parte superior de su curso, que era por donde hubieran podido venir las milicias de San Agustín que se refugiaban hacia el Sur. Nada tampoco en la parte inferior. Por consiguiente, era claro que no se había empeñado ningún combate entre las embarcaciones floridianas y los cañoneros del comandante Stevens.

Ni siquiera se podía divisar el punto donde estaban anclados, pues un recodo del San Juan cerraba el horizonte por bajo de Jacksonville.

Después de una travesía bastante rápida, favorecida por el viento del Este, Stannard y su hija tocaron al fin en la ribera izquierda. Los dos, sin haber sido observados por nadie, desembarcaron en el fondo de una pequeña ensenada que no estaba vigilada, y en algunos minutos se encontraron en la casa del corresponsal de James Burbank, bien ajeno a esta visita.

Este quedó sorprendido, y se manifestó muy inquieto al verles. Su presencia no estaba exenta de peligros en medio de aquel populacho cada vez más excitado y más temible, y siempre a las órdenes incondicionales de Texar.

Todo el mundo sabía que Stannard participaba de las ideas antiesclavistas adoptadas en Camdless-Bay. El saqueo llevado a cabo en su misma casa en Jacksonville era una advertencia que no debía olvidar.

Seguramente, tanto él como su hija, iban a correr grandes peligros en Jacksonville.

El mal menos grave que pudiera acontecerle si llegaba a ser reconocido, sería el de ser encarcelado como cómplice de Burbank.

—Es preciso salvar a Gilbert —fue todo lo que pudo responder Alicia a las observaciones de Harvey.

—Sí —respondió este—; es preciso intentarlo, pero que Mr. Stannard no se presente en la población, sino que permanezca oculto aquí, mientras nosotros hacemos todo cuanto nos es posible.

—¿Se me permitirá entrar en la prisión? —preguntó la joven.

—No lo creo fácil, Miss Alicia.

—¿Podría yo ver a Texar?

—Lo intentaremos.

—¿No queréis que os acompañe? —dijo Stannard insistiendo en su resolución.

—No; eso sería comprometer nuestras gestiones cerca de Texar y del comité.

—Vamos, pues, Mr. Harvey —dijo Alicia.

Sin embargo, antes de dejarles partir, Stannard quiso saber si se habían verificado nuevos hechos de armas de los cuales no hubiera llegado todavía noticia a Camdless-Bay.

—Ninguno —respondió Harvey—, por lo menos en lo que concierne a Jacksonville. La flotilla federal ha aparecido en la bahía de San Agustín, y la ciudad se ha entregado sin resistencia. En cuanto al San Juan, hasta ahora no se ha notado en él ningún movimiento. Los cañoneros continúan anclados al otro lado de la barra.

—¿Les falta todavía agua para franquearla?

—Sí, Mr. Stannard, pero hoy tendremos una de las mareas más fuertes del equinoccio. El mar llegará a su mayor altura a eso de las tres de la tarde, y quizá los cañoneros puedan pasarla.

—¡Pasar sin piloto, ahora que Mars no está con ellos para dirigirlos a lo largo del canal! —respondió Alicia con una entonación que indicaba que la pobre joven no se atrevía a confiar en aquella esperanza—. No, es imposible, Mr. Harvey, es preciso que yo vea a Texar, y si me rechaza, deberemos sacrificarlo todo para procurar la evasión de Gilbert.

—Así se hará, Miss Alicia.

—¿No se ha modificado el estado de los ánimos de Jacksonville? —preguntó Stannard.

—No —respondió Harvey—; los revoltosos continúan siendo los amos de la ciudad, y Texar les domina por completo. Sin embargo, ante las exacciones y las Amenazas del comité, las gentes honradas tiemblan de indignación, y bastaría un pequeño movimiento de los federales sobre el río para cambiar este estado de cosas. Este populacho, en suma, es cobarde y miserable. Si se les amenazara, Texar y sus partidarios serían en seguida derribados. Aún espero que el comandante Stevens pueda franquear la barra.

—Nosotros no podemos esperar más —respondió resueltamente Miss Alicia—. De aquí a entonces ya habré yo visto a Texar.

Se convino, pues, en que Stannard permanecería oculto en la casa a fin de que nadie conociera su estancia en Jacksonville. Harvey estaba dispuesto a prestar ayuda a la joven en todas las cuestiones que se proponía hacer, cuyo éxito, preciso es decirlo, no estaba, ni mucho menos, asegurado.

Si Texar rehusaba conceder el perdón de Gilbert; si Alicia no podía llegar hasta él, se intentaría, aun a costa de toda su fortuna, la evasión del joven oficial y de su padre.

Serían las once cuando Alicia y Harvey salieron de la casa para dirigirse al Palacio de Justicia, donde el comité, presidido por Texar, estaba en aquel momento en sesión.

La agitación no cesaba ni un momento en la ciudad. Por uno y otro lado pasaban las milicias reforzadas con los contingentes que iban llegando de los territorios del Sur. Durante aquel día se esperaban las que la rendición de San Agustín dejara disponibles; bien que vinieran por el lado del San Juan, bien que emprendieran la marcha a través de los bosques de la orilla derecha para franquear el río a la altura de Jacksonville. La gente iba y venía sin cesar. Mil noticias circulaban a cada instante; y, como sucede siempre en semejantes casos, eran contradictorias, lo cual provocaba un tumulto que casi rayaba en desorden.

Desde luego, era fácil comprender que en el caso en que los federales llegaran a la vista del puerto, no habría ninguna unidad de acción en los medios de defensa. La resistencia no sería grande. Si Fernandina se había rendido nueve días antes a las tropas que desembarcó el general Wright; si San Agustín había acogido en su puerto la escuadra del comodoro Dupont, sin intentar siquiera cerrarle el paso, fácil era de prever que lo mismo sucedería en Jacksonville.

Las milicias floridianas, cediendo el sitio a las tropas nordistas, se verían obligadas a retirarse al interior del condado. Una sola circunstancia podía salvar a Jacksonville de ser ocupada por las tropas federales, permitiendo así que se cumplieran los proyectos sanguinarios de los revoltosos; esta circunstancia era que los cañoneros, por una u otra razón, por falta de agua o por falta de piloto, no pudieran franquear la barra. Todo lo más, dentro de una hora esta cuestión estaría resuelta.

Entretanto, atravesando por entre una multitud que a cada momento se hacía más compacta, Harvey y Alicia se dirigieron hacia la plaza principal. ¿De qué medio se valdrían para poder penetrar en las salas del Palacio de Justicia? No podían ni siquiera imaginarlo. Y una vez allí, ¿cómo podrían ver a Texar? Lo ignoraban. ¡Quién sabe si Texar, precisamente porque supiera que Alicia Stannard deseaba verle, no intentara desembarazarse de ella y librarse de sus importunas súplicas, haciéndola arrestar y detener hasta después de la ejecución del joven teniente! Pero Alicia no quería, no podía fijarse en ninguna de estas contrariedades que podían ocurrirle. Su intención era llegar hasta Texar y pedirle la gracia de la vida de Gilbert. No había peligro personal, por grande que fuera, que pudiera distraerla de este objeto.

Cuando Harvey y la joven llegaron a la plaza, la encontraron llena de una multitud más tumultuosa que la que hasta entonces habían visto. Los gritos retumbaban en el aire; las vociferaciones más atroces se oían por todas partes, repitiendo de unos a otros grupos estas siniestras palabras:

—¡A muerte, a muerte!

Harvey comprendió que el comité estaba deliberando desde hacía una hora. Un terrible presentimiento se apoderó de él; ciertamente nunca podría estar más justificado.

En efecto, el comité acababa de juzgar, en Jacksonville, a James Burbank, cómplice de su hijo Gilbert, acusándole de haber mantenido inteligencias con la armada federal: crimen y condenación que eran el coronamiento de la obra de odio que Texar estaba realizando contra la familia Burbank.

Adivinando esto, Harvey no quiso seguir adelante, e intentó alejar de aquel lugar a Alicia Stannard, pues era inhumano que la joven presenciara escenas violentas, a las cuales parecía dispuesta a entregarse la población en el momento en que los condenados saliesen del Palacio de Justicia, después que se hubiera hecho pública su sentencia.

Por otra parte, no era aquel el momento más propicio para presentarse a Texar.

—Venid, Miss Alicia —dijo Harvey—; venid, ya volveremos cuando el comité…

—No —respondió Alicia—; quiero arrojarme entre los acusados y sus jueces.

La resolución de la joven era tan firme que Harvey desesperaba de convencerla. Alicia marchaba hacia delante: era preciso seguirla. A pesar de que la multitud era muy compacta, algunos, que sin duda conocían a la joven se apartaban y le dejaban paso. Los gritos de muerte resonaban cada vez más terriblemente en su oído.

Nada pudo detenerla. En tales condiciones llegó la pobre joven ante las puertas del Palacio de Justicia.

En este sitio, el populacho agitado semejaba más que en ninguna otra parte el oleaje del mar; no el oleaje que sigue a la tempestad, sino el que la precede. De su parte se podían temer las más terribles escenas. De repente, un reflujo tumultuoso lanzó a la calle el numeroso público que llenaba las salas del Palacio de Justicia. Las vociferaciones redoblaron: la sentencia del comité acababa de dictarse.

James Burbank, lo mismo que Gilbert, eran condenados por el mismo pretendido crimen a la misma pena. El padre y el hijo serían fusilados por el mismo pelotón cuando llegara la hora de la ejecución.

—¡A muerte, a muerte! —gritó la turba.

James Burbank apareció entonces sobre las últimas gradas. Aparecía tranquilo y dueño de sí. Una mirada de desprecio fue lo único que tuvo para las vociferaciones del populacho.

Un destacamento de la milicia le rodeaba, con orden de conducirle de nuevo a la prisión.

James Burbank no iba solo; Gilbert marchaba a su lado.

Sacado de la celda donde esperaba la hora de su ejecución, el joven oficial había sido conducido a la presencia del comité, para ser confrontado con James Burbank. Este no había hecho más que confirmar las declaraciones de su hijo, asegurando que no había ido a Castle-House más que para ver, quizá por última vez, a su madre moribunda.

Ante esta afirmación, el cargo de espionaje hubiera debido caer por sí mismo, si el proceso no hubiera estado perdido de antemano. Por consiguiente, en la misma condena habían sido comprendidos los dos inocentes; condena impuesta por una venganza personal y pronunciada por jueces inicuos.

Entretanto, la multitud se precipitaba hacia los condenados. La milicia hacía grandes esfuerzos para conseguir, aunque con dificultad, abrir un camino a través de la plaza del Palacio de Justicia.

En aquel instante se produjo un movimiento. Alicia se había precipitado hacia James y Gilbert Burbank.

Involuntariamente, el populacho retrocedió, sorprendido por esta intervención inesperada de la joven.

—¡Alicia! —gritó Gilbert.

—¡Gilbert! ¡Gilbert! —murmuraba Alicia Stannard, que cayó en los brazos del joven oficial.

—¡Alicia! ¿Cómo y para qué estás aquí? —preguntó James Burbank.

—¡Para implorar vuestra gracia! ¡Para suplicar a vuestros jueces…! ¡Gracia, gracia para vosotros…!

Los gritos de la desgraciada joven eran desgarradores. Se agarraba fuertemente a los condenados, que habían hecho alto un instante. ¿Podía esperar alguna piedad de aquella multitud desenfrenada que les rodeaba? No; pero su intervención tuvo por primer efecto el detener su furia en el momento en que acaso iba a entregarse a violencias inauditas contra los prisioneros, a pesar de los hombres de la milicia.

Por otra parte, Texar, prevenido de lo que sucedía, acababa de aparecer en el umbral de la puerta del Palacio de Justicia. Un gesto suyo contuvo a la multitud.

La orden, que renovó, de conducir a los prisioneros James y Gilbert Burbank a la prisión, fue escuchada y respetada.

El destacamento se puso en marcha.

—¡Gracia! ¡Gracia! —gritó Alicia, que se había arrojado a los pies de Texar.

Este no respondió más que con un signo negativo.

La joven se levantó entonces, erguida y fiera.

—¡Miserable! —exclamó.

En seguida procuró reunirse con los condenados, pidiendo que se le permitiera seguirles a su prisión, y pasar al lado de ellos las últimas horas que les quedaban de existencia.

Los presos estaban ya fuera de la plaza, y la multitud les acompañaba todavía con sus gritos y sus feroces aullidos.

Esto era más de lo que Alicia Stannard podía soportar. Sus fuerzas la abandonaron. Vaciló y cayó. Ya no tenía conocimiento ni sentido cuando Harvey la recibió en sus brazos.

La joven no volvió en sí hasta después de haber sido trasladada a casa de Harvey, cerca de su padre.

—¡A la prisión, a la prisión! —murmuraba—. Es preciso que los dos se escapen.

—Sí —respondió Stannard—; no hay más que ese recurso que intentar. Esperemos la noche.

En efecto, no era posible hacer nada durante el día. Cuando la oscuridad les permitiera obrar con más seguridad, sin temor de ser sorprendidos, Stannard y Harvey intentarían hacer posible la evasión de los dos prisioneros, con la complicidad de su guardián. Irían pertrechados de una suma de dinero bastante considerable, tanto, que aquel hombre, al menos así lo esperaban, no podría resistir a sus ofrecimientos, sobre todo, cuando un solo cañonazo disparado desde la flotilla del comandante Stevens podía poner fin al poder y a la autoridad de Texar.

Pero, llegada la noche, cuando Stannard y Harvey quisieron poner en ejecución su proyecto, hubieron de renunciar a él.

La casa en que vivía Harvey estaba guardada por una compañía de la milicia y fue en vano que intentaran salir de ella.