DURANTE ALGUNAS HORAS

James Burbank avanzó hacia el umbral. No esperaba a nadie. Pero ¿quién sabe si sería alguna importante noticia de Jacksonville, llevada por John Bruce, a quien ya en otra crítica ocasión había enviado su corresponsal, Mr. Harvey?

El que llamaba lo hizo por tercera vez, con más impaciencia.

—¿Quién está ahí? —preguntó James Burbank.

—Yo —respondieron sencillamente.

—¡Gilbert! —exclamó Alicia.

No se había engañado al escuchar la única palabra que fuera de la casa se había pronunciado. Pero ¿cómo Gilbert en Camdless-Bay? ¡Gilbert, apareciendo de repente en medio de su familia, feliz sin duda por venir a pasar algunos días con ella, y sin saber nada de los desastres que la habían herido!

En un instante, el joven teniente estuvo en los brazos de su padre, en tanto que un hombre que le acompañaba cerraba la puerta con cuidado, no sin haber echado antes una mirada de exploración hacia fuera para convencerse de que nada les amenazaba.

Era Mars, el marido de Zermah, el cariñoso criado del joven teniente Gilbert Burbank.

Después de haber abrazado a su padre, Gilbert se volvió, y reparando en Alicia, le cogió las manos y se las estrechó en un irresistible movimiento de ternura.

—¿Y mi madre? —dijo—. ¿Dónde está mi madre? ¿Es verdad que está moribunda?

—¿Acaso sabes ya… hijo mío…? —preguntó James Burbank.

—Sí, lo sé todo; la plantación devastada por los bandidos de Jacksonville; el ataque de Castle-House, mi madre muerta tal vez.

La presencia del joven en el país, donde corría personalmente tantos peligros, se explicaba ya.

Lo que había pasado era lo siguiente:

Desde la víspera, varios cañoneros de la flotilla del comodoro Dupont habían subido algo por encima de las bocas del San Juan; después de haber remontado parte del río, se vieron obligados a detenerse ante la barra, a cuatro millas más abajo de Jacksonville. Algunas horas más tarde, un hombre que decía ser uno de los guardas del faro de San Pablo, llegó a bordo del cañonero del comandante Stevens, en el cual Gilbert desempeñaba el cargo de segundo. Allí este hombre habló de todo lo que había pasado en Jacksonville, así como de la invasión de Camdless-Bay, de la dispersión de los negros y de la situación de la señora Burbank, acaso moribunda. ¡Júzguese lo que pasaría en el alma de Gilbert al escuchar la relación de tan deplorable acontecimiento!

Entonces sintió un irresistible deseo de ver a su pobre madre. Con permiso del comandante Stevens, dejó la flotilla y entrando en un esquife, acompañado de su fiel Mars, pudo pasar inadvertido (o al menos él así lo creía), en medio de tinieblas, y tomar tierra, media milla más abajo de Camdless-Bay, a fin de evitar el desembarque en el pequeño puerto de la plantación, que acaso estuviera vigilado, y acababa de aparecer bruscamente en medio de la familia.

Pero lo que él ignoraba, lo que no podía saber, era que había caído en un lazo tendido por Texar. Este, a toda costa, había querido procurarse esta prueba que le faltaba para los tribunales de justicia; la prueba de que James Burbank estaba en correspondencia con el enemigo. Así fue que, con este objeto, a fin de atraer al joven teniente a Camdless-Bay, un guarda del faro de San Pablo, que se le había vendido, se encargó de hacer conocer a Gilbert una parte de los hechos de que Castle-House acababa de ser teatro, y más particularmente del estado de su madre. Gilbert partió en las condiciones referidas, y fue espiado durante todo el tiempo que empleó en remontar el río; pero al introducirse por entre los cañaverales que cubren por aquella parte la ribera del San Juan, había logrado, sin darse cuenta de ello, despistar a las gentes de Texar encargadas de seguirle. No obstante, si estos espías no le habían visto desembarcar en el sitio que lo hizo por bajo de Camdless-Bay, esperaban confiados apoderarse de él a su vuelta, puesto que toda aquella parte de la ribera se encontraba encomendada a su vigilancia.

—¡Madre mía, madre mía! —exclamó Gilbert—. ¿Dónde estás?

—Heme aquí, hijo mío —respondió la señora Burbank.

Al decir esto, apareció en el descansillo de la escalera del patio; bajó lentamente apoyándose en el pasamanos, y se dejó caer sobre un diván, sostenida por Gilbert, que la cubría de besos.

Por adormecida que estuviese, la enferma había percibido la llamada en la puerta de Castle-House. En seguida, reconociendo la voz de su hijo, se había encontrado con bastantes fuerzas para levantarse, bajar, unirse a Gilbert y llorar con él y con todos los suyos sus desgracias.

El joven la estrechaba entre sus brazos.

—¡Madre, madre mía! —exclamaba—. ¡En qué estado te vuelvo a ver! ¡Qué enferma estás! Pero, vivirás; nosotros te curaremos, sí; todos estos malos días van a terminar pronto, y pronto también estaremos reunidos todos. Nosotros te devolveremos la salud. No temas nada por mí, madre mía. Nadie sabrá que Mars y yo hemos venido aquí.

Conforme hablaba Gilbert, que veía a su madre debilitarse, ensayaba a reanimarla con sus caricias.

Entretanto, Mars parecía haber comprendido que Gilbert y él no conocían en toda su extensión la desgracia que había herido a la familia. James Burbank, Carrol y Stannard, silenciosos, inclinaban la cabeza. Alicia no podía contener sus lágrimas. Además, la pequeña Dy no estaba presente, ni Zermah tampoco, que hubiera debido adivinar que su marido estaba en la sala y había llegado a Camdless-Bay, y que la esperaba.

Con estos pensamientos, con el corazón oprimido por la angustia, mirando a todos los rincones del patio, se dirigía a James Burbank para preguntarle:

—¿Qué hay, además, señor?

Pero en aquel instante se levantó Gilbert.

—¿Y Dy? —exclamó—. ¿Es que Dy está acostada? ¿Dónde está mi hermanita?

—¿Dónde está Zermah? —dijo Mars.

Un instante después, el joven oficial y Mars lo sabían todo. Según subían por la ribera, frente a Camdless-Bay, desde el sitio en que habían dejado su esquife, habían visto perfectamente, a pesar de las sombras de la noche, todas las ruinas acumuladas sobre la plantación.

Pero habían llegado a creer que todo se limitaba a algún desastre material, consecuencia de la emancipación de los negros. Ahora ya no ignoraban nada. El uno no encontraba a su hermana en la casa, el otro no hallaba tampoco a su mujer. ¡Y nadie para decirles en qué sitio escondía Texar las víctimas secuestradas desde hacía seis días!

Gilbert volvió a arrodillarse junto a su madre, y mezclaba sus lágrimas a las de ella. Mars, con la faz inyectada y el pecho palpitante, iba y venía de un lado a otro sin poder contenerse. Al fin su cólera estalló.

—¡Voy a matar a Texar! —exclamó—. Iré a Jacksonville mañana, esta noche.

—Sí, vamos, Mars, vamos —respondió Gilbert.

James Burbank les detuvo.

—Si no hubiese habido más que eso, no hubiera esperado yo a que tú vinieras, hijo mío. Sí; ese miserable hubiera pagado ya con su vida todo el mal que nos ha causado. Pero ante todo es preciso que diga lo que él solo puede decir. Y cuando yo te hablo así, Gilbert, cuando a Mars y a ti os recomiendo que esperéis, es que es preciso esperar.

—Sea, padre mío —respondió el joven—; pero al menos registraré el territorio, buscaré.

—¿Y crees tú que no lo he hecho ya? —exclamó Burbank—. Ni un solo día ha pasado sin que hayamos recorrido las riberas del río, los alrededores de la Bahía Negra, los islotes que pueden servir de guarida a Texar. Ni un solo indicio, nada hemos hallado que pudiera ponernos sobre la pista de las infelices secuestradas, ¡de tu hermana, Gilbert; de tu mujer, Mars! Carrol y Stannard lo han intentado todo conmigo. Hasta aquí nuestras investigaciones han sido inútiles.

—Pero ¿por qué no acudir a las autoridades de Jacksonville? ¿Por qué no perseguir ante los tribunales a Texar, como culpable de haber lanzado esa tropa de bandidos sobre Camdless-Bay, y de haber secuestrado…?

—¿Por qué? —respondió James Burbank—. Porque Texar domina ahora por completo en el país; porque todo el que es honrado, tiembla ante esa banda de forajidos que está a sus órdenes porque el populacho está a su favor, así como las milicias del condado.

—¡Yo iré a matar a Texar! —repitió Mars, como si estuviese bajo la obsesión de una idea fija.

—Ya le matarás cuando sea tiempo de ello —respondió James Burbank—. Ahora, hacer tal cosa sería agravar la situación.

—¿Y cuándo? —preguntó Gilbert.

—Cuando los federales sean dueños de Florida, cuando hayan tomado a Jacksonville.

—¿Y si entonces es demasiado tarde?

—¡Hijo mío, hijo mío, no digas eso, yo te lo suplico! —exclamó la señora Burbank.

—No, Gilbert, no digáis eso —añadió Alicia.

James Burbank cogió la mano de su hijo entre las suyas.

—¡Gilbert, escúchame! —le dijo—. Nosotros queríamos, como tú y como Mars, hacer en Texar una justicia inmediata en el caso de que se hubiera negado a confesar lo que ha sido de Dy y de Zermah. Pero en interés de tu hermana, en interés de tu mujer, Mars, nuestra cólera ha debido ceder ante la prudencia.

Todo hace creer, en efecto, que entre las manos de Texar, Dy y Zermah son rehenes, con los cuales él se ha procurado una salvaguardia. Ese miserable deber temer, y con razón, el ser perseguido por haber ocupado el puesto de los honrados magistrados de Jacksonville, por haber desencadenado una banda de malhechores sobre Camdless-Bay, por haber incendiado y saqueado la plantación de un nordista. Si yo no lo creyese así, Gilbert, ¿te hablaría con esta convicción? ¿Tendría la suficiente energía para esperar?

—¿Y no estaría yo muerta? —dijo la señora Burbank.

La desgraciada madre había comprendido que, si su hijo iba a Jacksonville, caería en manos de Texar. ¿Y quién, entonces, hubiera podido salvar a un oficial de la armada federal caído en poder de los sudistas, en el momento en que los federales amenazaban Florida?

Sin embargo, el joven oficial no era dueño de sí. Se obstinaba en partir, y, como Mars, repetía: «¡Yo mataré a Texar!».

—Vamos, pues —dijo este.

—Tú no irás, Gilbert.

La señora Burbank se había levantado haciendo un supremo esfuerzo, y fue a colocarse delante de la puerta. Pero, aniquilada por este esfuerzo, y no pudiendo sostenerse, cayó al suelo.

—¡Madre mía! —gritó el joven.

—¡Quedaos, Gilbert! —dijo Alicia.

Fue preciso conducir a la señora Burbank a su habitación, donde quiso permanecer a su lado. Después, James Burbank se reunió de nuevo con Edward Carrol y Walter en el patio.

Gilbert estaba sentado en el diván, con la cabeza apoyada entre las manos; Mars, un poco retirado, no hablaba una palabra.

—Ahora, Gilbert —dijo James Burbank—, estás en posesión de ti mismo; habla, pues. De lo que vas a decirnos dependerán las resoluciones que hemos de tomar. Nosotros no tenemos esperanza más que en la pronta llegada de los federales al condado. ¿Han renunciado a su proyecto de ocupar Florida?

—No, padre mío.

—¿Dónde están?

—Una parte de la escuadra del comodoro Dupont se dirige en este momento hacia San Agustín, a fin de establecer el bloqueo de la costa.

—Pero ¿no piensan en hacerse dueños del condado de San Juan? —preguntó vivamente Edward Carrol.

—Toda la parte baja del curso del río nos pertenece —respondió el joven teniente—; nuestros cañoneros están ya anclados en el río, a las órdenes del comandante Stevens.

—¿Están en el río y no han procurado todavía apoderarse de Jacksonville? —exclamó Stannard.

—No, pues los buques se han visto obligados a detenerse ante la barra a cuatro millas aproximadamente por bajo del puerto.

—¡Los cañoneros detenidos por un obstáculo insuperable! —dijo James Burbank.

—¡No, padre mío! —respondió Gilbert—. Detenidos por falta de agua. Es preciso esperar que la marea sea bastante fuerte para que podamos pasar esta barra; y aun así, la operación será bastante difícil. Pero Mars conoce perfectamente los pasos, y él es el que nos va a servir de práctico.

—¡Esperar! ¡Siempre esperar! —exclamó James Burbank—. ¿Y cuántos días?

—Tres a lo más, y veinticuatro horas solamente si el viento nos viene favorable, y nos empuja, prestándonos fuerza para pasar la barra.

¡Tres días o veinticuatro horas! ¡Cuán largo va a parecer este tiempo para los habitantes de Castle-House! Y, entretanto si los confederados comprendiesen que no pueden defender la ciudad, si la abandonasen como han abandonado a Fernandina, el fuerte Clinch y los otros puntos de Georgia y de Florida septentrional, ¿no huiría Texar con ellos? Y, entonces, ¿a qué punto podría irse a buscarle?

Y, sin embargo, dirigirse a él en el momento en que daba e imponía la ley en Jacksonville, en que el populacho le sostenía con sus violencias, era imposible. No había remedio; era preciso esperar.

Stannard preguntó a Gilbert si era verdad que los federales habían sufrido un descalabro en el Norte y qué consecuencias se podían esperar de la derrota de Bentonville.

—La victoria de Pea-Ridge —respondió el joven teniente—, ha permitido a las tropas de Curtis recobrar el terreno perdido en un instante. La situación de los nordistas es excelente; ahora asegurar su éxito completo en un plazo fijo, es difícil de decir. Cuando hayan ocupado los puntos principales de Florida, impedirán el contrabando de guerra que se hace por los pasos del litoral, y las municiones y las armas no tardarán en faltar a los confederados. En consecuencia, antes de poco tiempo este territorio habrá recobrado la calma y seguridad bajo la protección de nuestra escuadra. Sí… ¡Dentro de algunos días! ¡Pero, entretanto…!

La idea de su hermana, expuesta a tantos peligros, le vino a la imaginación con tal fuerza, que Burbank mismo hubo de llevar la conversación a otro asunto, y empezó a tratar la cuestión de los beligerantes. ¿No podía Gilbert darles aún algunas otras noticias que no hubiesen podido llegar a Jacksonville o por lo menos a Camdless-Bay?

Había, en efecto, algunas, y de gran importancia para los nordistas de los territorios de Florida.

Ya se recordará que, a consecuencia de la victoria de Donelson, el Estado de Tennessee, casi entero, había entrado bajo la dominación de los federales. Estos, combinando un ataque simultáneo de su ejército y su flota, pensaban hacerse dueños de todo el curso del Mississippi Habían bajado por el curso de este río hasta la isla 10, donde sus tropas iban a ponerse en contacto con la división del general Beauregard, encargado de la defensa del río. El 24 de febrero, las brigadas del general Pope, después de haber desembarcado en Commerce, en la ribera derecha del río, acababan de rechazar el cuerpo de ejército de J. Thomson; pero llegadas a la isla 10 y a la población de Nueva Madrid, se vieron obligadas a detenerse ante el formidable sistema de defensa preparado por Beauregard. Si desde la derrota de Donelson y de Nashville todas las posiciones del Mississippi, por la parte superior de Memphis, se podían considerar como perdidas, en cambio, se podían todavía defender muy bien las que se encontraban en la parte inferior. En este punto era donde iba a librarse en breve una batalla, acaso decisiva en toda la guerra.

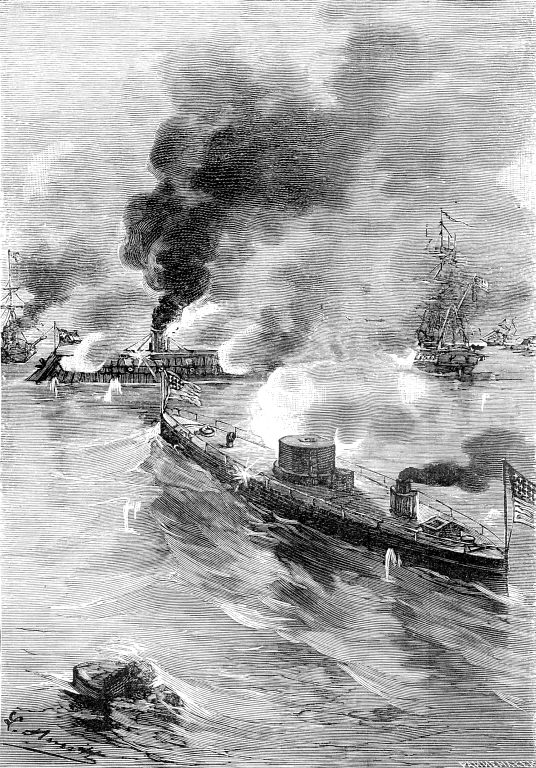

Pero, entretanto, la rada de Hampton-Road, a la entrada de James-River (río de Santiago), había sido teatro de un combate memorable. En este combate acababan de ponerse a prueba las primeras muestras de esos navíos acorazados cuyo empleo ha cambiado la táctica naval y modificado las marinas del Antiguo y del Nuevo Mundo.

Con fecha 5 de marzo, el acorazado Monitor, buque federal construido por el ingeniero sueco Ericsson, y el Virginia, antiguo Merrimack, transformado, se hallaban prestos a lanzarse al mar, el uno en Nueva York, el otro en Norfolk.

Hacia esta época una división federal, reunida bajo las órdenes del capitán Marston, se encontraba anclada cerca de Newport-News. Esta división se componía de los buques Congress, Saint-Laurence y Cumberland, y de dos fragatas de vapor.

De repente, el 2 de marzo por la mañana, aparece el Virginia, mandado por el capitán Buchanan. Seguido de algunos otros buques de menor importancia, se arroja primero sobre el Congress, después sobre el Cumberland, al cual atraviesa con su espolón y echa a fondo, con ciento veinte hombres de su tripulación. Volviendo después sobre el Congress, le destroza a cañonazos y por último le entrega a las llamas. La noche solamente le impidió destruir los otros tres buques de la escuadra federal.

Difícilmente podría imaginarse el efecto que produjo esta victoria de un pequeño buque acorazado sobre los navíos de alto bordo del Gobierno de la Unión. Esta noticia se propagó con rapidez verdaderamente maravillosa, produciendo consternación profunda entre todos los partidarios del Norte, puesto que un Virginia podía llegar hasta el mismo río Hudson y echar a pique los buques de Nueva York, y, al mismo tiempo, una alegría excesiva entre los sudistas que veían ya el bloqueo levantado y el comercio libre de nuevo en todas sus costas.

Era precisamente este éxito marítimo el que había sido tan calurosamente celebrado la víspera en Jacksonville. Los confederados podían creerse ya al abrigo de los ataques de la escuadra federal. Acaso, pensaban, las consecuencias de esta victoria de Hampton-Road harán que la flotilla del comodoro Dupont sea llamada inmediatamente hacia el Potomac o el Chesapeake. Ningún desembarco amenazaría ya a Florida. Las ideas esclavistas, apoyadas por la parte más violenta de las poblaciones del Sur, triunfarían indudablemente.

Esto sería la consolidación de Texar y sus partidarios en una situación en que tanto mal podían hacer.

Pero los confederados se habían precipitado al gozar del triunfo; y estas noticias, conocidas ya en el Norte de Florida, las completó Gilbert concretando los rumores que circulaban hasta el momento en que él había dejado uno de los cañoneros del comandante Stevens.

El segundo día de combate naval en Hampton-Road fue efectivamente de un éxito muy distinto al primero. En la mañana del 9 de marzo, en el momento en que el Virginia se disponía a lanzarse sobre la Minnesota, una de las fragatas federales, apareció ante él un enemigo cuya presencia ni siquiera sospechaba. Era una máquina extraña, que se había desprendido de un costado de la fragata, «una caja de queso colocada sobre una balsa», dijeron que era los confederados. Esta caja de queso era el Monitor, mandado por el teniente Warden. Había sido enviado por aquellos sitios para destruir las baterías del Potomac; pero llegado a la embocadura del James-River, el teniente Warden oyó los cañonazos de Hampton-Road, y durante la noche condujo el Monitor al sitio del combate.

Situados a diez metros el uno del otro, estas dos formidables máquinas de guerra, se cañonearon durante cuatro horas. Después se abordaron sin gran resultado. Al fin, el Virginia, destrozado hasta su línea de flotación y próximo a hundirse, se vio obligado a huir en dirección de Norfolk. El Monitor, que debía zozobrar también nueve meses más tarde, había vencido completamente a su rival. Gracias a él, el Gobierno federal acababa de recobrar su superioridad en las aguas de Hampton-Road, allí donde pocas horas antes había sufrido un descalabro.

—No, padre mío —dijo Gilbert terminando su relato—; nuestra escuadra no ha sido llamada hacia el Norte. Los seis cañoneros del capitán Stevens han anclado delante de la barra del San Juan, y yo os lo afirmo, dentro de tres días, a lo más, seremos los dueños del río y de Jacksonville.

—Bien ves entonces, Gilbert, que es preciso esperar y volverte de nuevo a bordo. Pero ¿no temes que mientras remontabas el río para venir a Camdless-Bay te hayan seguido?

—No, padre mío —respondió el joven teniente—. Tanto Mars como yo debemos haber pasado sin ser vistos.

—¿Y ese hombre que ha ido a comunicarte lo que había pasado en la plantación, el incendio, el saqueo, la enfermedad de tu madre? ¿Quién es ese hombre?

—Ha dicho que es uno de los guardianes que han sido despedidos del faro de San Pablo, y venía a prevenir al comandante Stevens del peligro que corrían los nordistas en esta parte de Florida.

—¿Sabía él que tú estabas a bordo?

—No, y hasta parece que se ha sorprendido mucho al saberlo —replicó el joven teniente—. Pero ¿por qué todas esas preguntas, padre mío?

—Es que temo siempre algún lazo por parte de Texar. El sospecha, más que sospecha, sabe que tú sirves en la marina federal. Acaso haya sabido que estabas a las órdenes del comandante Stevens, y temo que haya querido atraerte…

—No temáis nada, padre mío. Hemos llegado a Camdless-Bay sin que nadie nos haya visto remontar el río, y lo mismo sucederá cuando nos volvamos.

—¡Para ir a bordo, no a otra parte!

—Os lo he prometido, y os lo cumpliré, padre mío. De vuelta a bordo estaremos Mars y yo antes que sea de día.

—¿A qué hora partiréis?

—Al descenso de la marea; es decir, hacia las dos y media de la mañana.

—¡Quién sabe lo que sucederá! —dijo Edward Carrol—. Acaso los cañoneros de Stevens no estén detenidos durante tres días delante de la barra del San Juan.

—En efecto, hasta que el viento sea favorable para empujar bastante agua sobre la barra —respondió el joven teniente—. Aunque debiéramos sufrir una tempestad, me alegraría que sobreviniese. ¡Que podamos nosotros hallarnos frente a frente a esos miserables, y entonces…!

—¡Yo mataré a Texar! —repitió Mars.

Era ya algo más de medianoche. Gilbert y Mars no debían abandonar Castle-House antes de dos horas largas, puesto que era preciso esperar a que la marea descendiese y les permitiera reunirse a la escuadrilla del comandante Stevens. La oscuridad sería entonces bastante profunda, y había muchas probabilidades de que pudieran pasar inadvertidos aunque hubiese numerosas embarcaciones con la misión de vigilar el curso del San Juan por la parte inferior de Camdless-Bay.

Gilbert quiso, entretanto, subir al lado de su madre. Cuando entró en la alcoba de esta, vio a Alicia sentada a la cabecera del lecho. La señora Burbank, aniquilada por el último esfuerzo que acababa de hacer, había caído en una especie de letargo muy agitado, a juzgar por los sollozos y suspiros que se escapaban de su pecho.

El joven no quiso turbar este estado de sopor en el cual había más abatimiento que sueño. Se sentó cerca del lecho, después que Alicia le hubo hecho señas de que no hablara. Así, silenciosamente, velaron juntos a aquella pobre mujer, a quien la desgracia acaso no había concluido de herir todavía. Pero ¿qué necesidad de palabras tenían ellos para cambiar sus pensamientos? Ninguna. Ambos sufrían el mismo tormento y se comprendían sin decirse nada, porque se hablaban con el corazón.

En fin, la hora de salir de Castle-House llegó. Gilbert se levantó, tendió la mano a Alicia y ambos se inclinaron sobre la señora Burbank, cuyos ojos, medio cerrados, no pudieron ver a los jóvenes.

Después, Gilbert puso sus labios suavemente sobre la frente de su madre, que la joven besó también después de él. La señora Burbank experimentó algo como un doloroso estremecimiento; pero no vio a su hijo retirarse, ni a Alicia seguirle para darle el último adiós.

Gilbert y ella se reunieron con James Burbank y sus amigos, que no habían salido del patio. Mars, que había salido a explorar los alrededores de Castle-House, entraba en aquel momento.

—Es hora de partir, padre mío —dijo el joven oficial.

—Sí, Gilbert —respondió James Burbank—. ¡Parte, pues! Ya no nos veremos hasta que lo hagamos en Jacksonville.

—Sí, hasta Jacksonville; es decir, hasta mañana mismo, si la marea nos permite franquear la barra.

—¡Pero es preciso vivir para entonces; no lo olvides, Gilbert!

—Sí, viviremos.

El joven abrazó a su padre, estrechó las manos de su tío Edward y de Stannard, y después, abriendo la puerta dijo:

—Vamos, Mars.

Los dos, remontando la ribera derecha del río, a lo largo de los límites de la plantación, marcharon rápidamente durante media hora. No encontraron a nadie por el camino. Llegados al sitio en que habían dejado escondido su esquife, entre un espeso macizo de cañas, se embarcaron para tomar el curso de la corriente que debía arrastrarlos con rapidez hada la barra del San Juan.