A BORDO DEL «STEAMER» SHANNON

Florida, que había sido anexionada a la gran Federación americana en 1819, fue erigida en Estado algunos años más tarde.

Por esta anexión, el territorio de la república tuvo un aumento de 67 000 millas cuadradas; pero el astro floridiano no brilla sino con resplandor secundario en este firmamento de las treinta y siete estrellas que forman el pabellón de los Estados Unidos de América.

En efecto, la Florida sólo forma una estrecha y baja lengua de tierra.

Su poca anchura no permite a los ríos que la riegan, exceptuando el San Juan, adquirir gran importancia por su caudal de agua, con un relieve tan poco señalado, las corrientes no encuentran el declive necesario para llegar a ser rápidas. Nada de montañas en su superficie. Apenas algunas líneas de estas bluffs o colinas pequeñas, tan numerosas en la región central y septentrional de la Unión. En cuanto a su forma, se la puede comparar con una cola de castor que se sumerge en el Océano, entre el Atlántico, al Este, y el Golfo de México, al Oeste.

Florida no tiene, pues, ningún vecino, a no ser la Georgia, cuya frontera, hacia el Norte, confina con la suya. Esta frontera forma el istmo que une la península al continente.

En suma, la Florida se presenta como un país aparte, sumamente extraño, con sus habitantes, mitad españoles, mitad americanos, y sus indios, semínolas, bien diferentes de sus congéneres los del cabo Far West.

Si es árida, arenosa, casi toda bordada de esas dunas formadas por los amontonamientos sucesivos de arena que el Atlántico forma en el litoral del Sur, en cambio, su fertilidad es maravillosa en la superficie de las llanuras septentrionales. El nombre que lleva está perfectamente justificado. La flora es allí soberbia, poderosa, de una exuberante variedad y riqueza. Esto se debe, sin duda, a que esta porción de territorio está regada por el San Juan. Este río se desenvuelve a sus anchas de Sur a Norte, recorriendo unas 250 millas, de las cuales 107 son navegables, hasta el lago del mismo nombre. La longitud que falta a los ríos transversales, no escasea en este, gracias a su orientación. Numerosos ríos la enriquecen, mezclándose en el fondo de las múltiples ensenadas que forman sus dos riberas.

El San Juan es, por consiguiente, la gran arteria del país. Este río le vivifica con sus aguas; es la sangre que corre en las venas terrestres.

El día 7 de febrero de 1862, el steamer Shannon bajaba por el río San Juan. A las cuatro de la tarde debía hacer escala en la pequeña aldea de Picolata, después de haber tocado en las estaciones superiores del río y los diversos fuertes de los condados de San Juan y de Putnam. Algunas millas más allá iba a entrar en el condado de Duval, que se desenvuelve hasta el condado de Nassau, limitado por el río, del cual ha tomado su nombre.

Picolata, por sí mismo, no tiene una gran importancia; pero sus alrededores son ricos en plantaciones de índigo, de arroz, en campos de algodón y caña de azúcar, y en explotación de madera de ciprés. Con estas condiciones, se comprende que los habitantes sean numerosos en un radio bastante extenso. Por otra parte, su situación supone gran movimiento de mercancías y viajeros. Es el punto de embarque de San Agustín, una de las principales ciudades de Florida Oriental, situada, poco más o menos, a unas doce millas sobre esta parte del litoral oceánico que defiende la larga isla de Anastasia. Un camino casi recto pone en comunicación el caserío y la ciudad.

Aquel día, por los alrededores de la escala de Picolata se hubiera podido contar un número mucho mayor de viajeros que de ordinario. Algunos rápidos carruajes, stages, especie de vehículos de ocho asientos tirados por cuatro o seis mulas que galopaban como endemoniadas por este camino nivelado, a través del terreno pantanoso, habían traído a dichos viajeros desde San Agustín. Se trataba de no perder el pasaje en el steamer, si no querían sufrir un retraso lo menos de cuarenta y ocho horas antes de haber podido llegar a sus ciudades, caseríos, fuertes o aldeas construidas a lo largo del río. En efecto, el Shannon no sirve cotidianamente las dos riberas del San Juan, y en aquella época no había otro que hiciera el servicio de transporte. Importaba, pues, estar en Picolata en el momento que el barco hacía escala; así es que los carruajes habían desembarcado una hora antes su contingente de pasajeros. En este momento se encontraban unos cincuenta sobre el pontón de Picolata, y esperaban, charlando con cierta animación. Se hubiera podido notar que se dividían en dos grupos, poco dispuestos a aproximarse el uno al otro. ¿Era acaso algún grave asunto de interés o alguna competencia política lo que les había llevado a San Agustín? En todo caso, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que la avenencia no había tenido lugar entre ellos. Como enemigos habían venido, y como enemigos volvían a marcharse. Esto se veía de una manera clarísima en las miradas llenas de rencor que cambiaban los unos con los otros; en la separación establecida entre los dos grupos, y en algunas palabras malsonantes, cuyo sentido provocador no podía escapar a nadie.

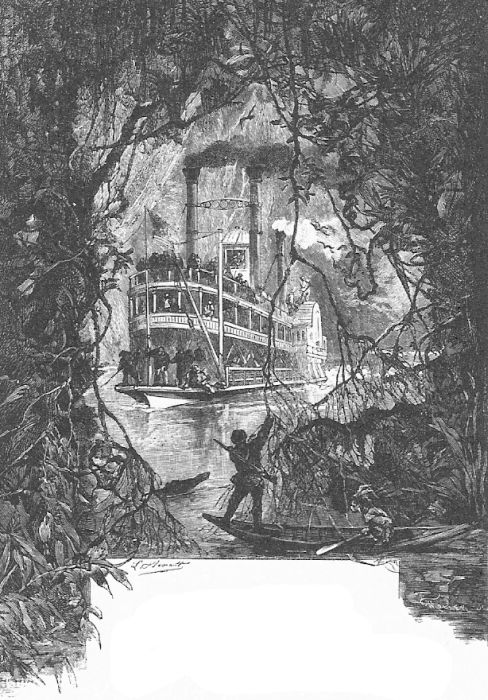

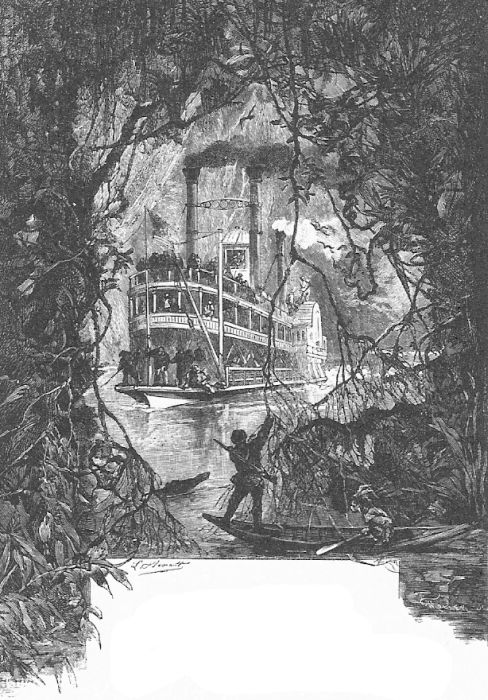

Entretanto, largos y penetrantes silbidos atravesaron el espacio, por la parte superior del río. Bien pronto el Shannon apareció a la vuelta de un recodo, en la ribera derecha, a una media milla por encima de Picolata. Espesas columnas de humo, escapándose de sus dos chimeneas, coronaban los grandes árboles que el viento del mar agitaba sobre la ribera opuesta. Su masa movible aumentaba a la vista rápidamente. La marea empezaba a retirarse y la corriente de la ola, que había retardado tres o cuatro horas su marcha, le favorecía ahora, arrastrando las aguas del San Juan hacia su embocadura. La campana del steamer sonó. Las ruedas, contrabatiendo la superficie líquida, detuvieron el Shannon, que fue a ponerse frente al pontón, dócil al llamamiento de sus amarras.

El embarque se hizo en seguida, con bastante apresuramiento. Uno de los grupos pasó el primero a bordo, sin que el otro tratara de adelantarle. Esto obedecía sin duda a que este esperaba uno o varios pasajeros que se habían retrasado, y que corrían peligro de perder el vapor. Así es que dos o tres hombres se destacaron del grupo para ir hasta el muelle de Picolata. En el punto en que desemboca el camino de San Agustín. Desde allí miraban en dirección al Este, como dominados por una visible impaciencia.

Y no era sin razón, pues el capitán del Shannon, situado sobre el puentecillo, gritaba:

—¡Al barco, al barco!

—Esperad unos minutos siquiera —respondió uno de los individuos que estaban sobre el pontón.

—No puedo esperar, señores.

—Algunos minutos.

—Ni uno solo.

—Nada más que un instante.

—¡Imposible! La marea baja y correría riesgo de no hallar bastante agua en la barra de Jacksonville.

—Por otra parte —dijo uno de los viajeros—, no hay razón ninguna para que nos sometamos al capricho de los retrasados.

El que había hecho esta observación era del número de las personas del primer grupo, instalado ya sobre cubierta en la popa del Shannon.

—Esta es mi opinión, Mr. Burbank —respondió el capitán—. El servicio ante todo. Vamos, señores, embarcad, o doy orden de soltar las amarras.

Ya los marineros se preparaban a empujar el steamer a lo largo del pontón, mientras que los sonoros silbidos del vapor de la máquina se apagaban.

Un grito detuvo la maniobra.

—¡Ya está aquí Texar, ya está aquí Texar!

En efecto, un carruaje que venía a todo galope apareció, dando vuelta por el muelle de Picolata.

Las cuatro mulas que componían el tiro vinieron a pararse precisamente al lado del pontón. Un hombre descendió del carruaje. Aquellos de sus compañeros que habían salido hasta el camino, se reunieron con él corriendo, y todos embarcaron.

—Un instante más, Texar, y no puedes venir con nosotros, lo cual nos hubiera contrariado mucho —dijo uno de ellos.

—Sí; no hubieras podido antes de dos días estar de vuelta… ¿En dónde? Ya lo sabremos cuando quieras decírselo a tus buenos amigos —añadió otro.

—Y si el capitán hubiese escuchado a este imprudente James Burbank —añadió un tercero—, el Shannon estaría ya bastante lejos de Picolata.

Texar acababa de entrar en el barco, colocándose hacia proa, acompañado de sus amigos. Se contentó con mirar a James Burbank, del cual se hallaba separado por una breve distancia. No pronunció una palabra, pero la mirada que le lanzó hubiera bastado para comprender que entre aquellos dos hombres existía un odio implacable.

En cuanto a James Burbank, mirando también a Texar frente a frente, le volvió la espalda y fue a sentarse a mayor distancia, donde sus amigos habían tomado sitio.

—No está muy contento Burbank —dijo uno de los compañeros de Texar—. Y se comprende bien; sus mentiras no le han valido nada, y un buen recordatorio ha dado pronto buena cuenta de sus falsos testimonios.

—Pero no de su persona —respondió Texar—; y esta justicia yo me encargo de hacerla.

Entretanto, el Shannon había largado sus amarras. La proa, empujada por largos garfios, tomó entonces el curso de la corriente. Después, impelido el buque por sus poderosas ruedas, a las cuales la marea descendente prestaba no escasa ayuda, se deslizó con rapidez entre las dos riberas del San Juan.

Ya se sabe lo que son estos barcos de vapor destinados a hacer servicio en todos los ríos americanos. Verdaderas casas flotantes de varios pisos. Coronados de anchas terrazas, están dominados por las dos chimeneas de las máquinas; y los mástiles del pabellón, que soportan el peso de anchas lonas, sirven de tiendas. Sobre el río Hudson, como sobre el Mississippi, estos buques (steam-boats), verdaderos palacios marítimos, podrían contener la población de todo un caserío. Pero no es necesario tanto para atender a las necesidades principales del San Juan y de las ciudades floridianas.

El Shannon no era otra cosa que un hotel flotante, bien que en su disposición interior y exterior fuese, en una escala reducida, semejante a los Kentucky y a los Dean Richmond.

El tiempo era magnífico. El cielo, muy azul, sólo estaba manchado por ligeras nubes de vapor, blancas nubecillas desparramadas por el horizonte. Bajo esta latitud del 30.º paralelo, el mes de febrero es casi tan caluroso en el Nuevo Mundo, como es en el Antiguo en los límites del Sahara. Pero una ligera y agradable brisa de mar suavizaba lo que este clima hubiera podido tener de excesivo. Así es que la mayor parte de los pasajeros del Shannon habían permanecido sobre cubierta, a fin de respirar los gratos perfumes que el viento traía de los inmediatos bosques ribereños. Los oblicuos rayos del sol no podían molestarles detrás de los baldaquinos de las tiendas, agitados graciosamente por la rapidez de la marcha del vapor.

Texar y los cinco o seis compañeros que se habían embarcado con él, habían encontrado oportuno bajarse a uno de los departamentos del comedor. Allí, todos ellos, bebedores acreditados, acostumbrados a los fuertes licores de los bars americanos, vaciaban vasos enteros de gin, de bitter y de Bourbon whisky. Era, en resumen, gente bastante grosera, de maneras poco distinguidas, de palabras duras, más vestidos de cuero que de paño, habituados a vivir mejor en los bosques que en las ciudades floridianas. Texar parecía tener sobre ellos un derecho de superioridad, debido sin duda a la energía de su carácter, no menos que a la importancia de su situación o de su fortuna. Así, puesto que Texar no hablaba, sus seides permanecían silenciosos, y el tiempo que no empleaban en hablar lo empleaban en beber.

Entretanto, Texar, después de haber recorrido con la vista uno de los numerosos periódicos que yacían amontonados sobre las mesas del comedor, acababa de tirarlo diciendo:

—Ya es viejo esto que traen los periódicos.

—¡Ya lo creo! —respondió uno de sus compañeros—. ¡Un número que tiene tres días de fecha!

—¡Y en tres días pueden pasar tantas cosas!

—Sobre todo, desde que las gentes se baten a nuestras puertas —añadió otro.

—¿En qué estado se halla la guerra? —preguntó Texar.

—En el que nos conviene más particularmente, Texar, en este estado se halla. El Gobierno federal podría, acaso, pensar en preparar una expedición contra Florida; y por consecuencia, es preciso estar prevenidos y esperar quizá para dentro de poco una invasión de nordistas.

—¿Es cierto eso?

—Yo no sé, pero este rumor ha corrido en Savannah, y se me ha confirmado en San Agustín.

—Bien; que vengan cuando quieran esos federales que tienen la pretensión de someternos —exclamó Texar, acentuando su amenaza con un fuerte puñetazo, cuya violencia hizo saltar los vasos y las botellas sobre la mesa—. ¡Sí, sí, que vengan! Ya verán si los propietarios de esclavos se dejan despojar por esos ruines ladrones abolicionistas.

Esta respuesta de Texar hubiera hecho saber dos cosas a cualquiera que no hubiese estado al corriente de los sucesos de que América era teatro por aquella época. Primero, que la guerra de Secesión, declarada de hecho por el cañonazo disparado desde el fuerte de Sumter el día 11 de abril de 1861, estaba entonces en su período más álgido, puesto que se extendía hasta los últimos límites de los Estados del Sur; segundo, que Texar, partidario de la esclavitud, hacía causa común con la inmensa mayoría de la población de los territorios en que había esclavos.

Precisamente a bordo del Shannon se encontraban, enfrente unos de otros, varios representantes de los dos partidos. De una parte, siguiendo los diferentes nombres que les fueron dando durante esta larga lucha, los nordistas, antiesclavistas, abolicionistas o federales; de otra, los sudistas, esclavistas, secesionistas o confederados.

Una hora después Texar y los suyos, más que suficientemente bebidos, se levantaron para subir sobre el puente superior del Shannon. Habían ya pasado, por la ribera derecha del río, la ensenada Trent y la ensenada de las Seis Millas, que conducen las aguas del San Juan, la una hasta los límites de un gran vivero de cipreses, y la otra hasta los vastos pantanos de las Doce Millas, cuyo nombre indica su extensión.

El steamer navegaba entonces por entre dos orillas bordeadas de árboles magníficos, de tulipanes, magnolias, pinos, cipreses, encinas verdes, yucas y de otro gran número de ellos, de rica vegetación, y cuyos enormes troncos desaparecían bajo el inextricable follaje de las azaleas y serpentáceas. Algunas veces, por las aberturas de las ensenadas por las cuales se alimentan las llanuras pantanosas de los condados de San Juan y de Duval, un fuerte olor de almizcle impregnaba la atmósfera. Este olor no procedía de esos arbustos, cuyas emanaciones son tan penetrantes bajo este clima, sino de los terribles cocodrilos ocultos entre las altas hierbas, asustados por la ruidosa marcha del Shannon. Otras veces eran pájaros de todas especies; picos, garzas reales, buitres, jacamares, pichones de cabeza blanca, orfeos, burlones, y cien otros, variados de formas y de plumaje, en tanto que el pájaro-gato reproducía todos los ruidos del exterior con su voz de ventrílocuo, hasta el grito del gallo, sonoro como la nota de una trompeta, cuyo canto se hacía oír hasta una distancia de treinta y cinco millas.

En el momento en que Texar franqueaba el último escalón de la escotilla para tomar asiento sobre cubierta, una mujer se preparaba a descender al interior del salón. Al verse frente a frente con este hombre, retrocedió. Era una mestiza al servicio de la familia Burbank. Su primer movimiento había sido el de una invencible repulsión al encontrarse de improviso ante aquel enemigo declarado de su señor. Después, sin pararse ante la mirada terrible que le lanzó Texar, se retiró a un lado. Él, alzando los hombros, se volvió hacia sus compañeros.

—Sí, es Zermah —dijo—; es una de las esclavas de este James Burbank, que pretende no ser partidario de la esclavitud.

Zermah no replicó. Cuando la entrada estuvo libre, descendió al gran salón del Shannon, sin parecer que concedía la menor importancia a estas palabras.

Texar se dirigió hacia la proa del steamer. Allí encendió un cigarro; después, sin ocuparse de sus compañeros, que le habían seguido, se puso a observar la ribera izquierda del San Juan con mucha atención, hacia los límites del condado de Putnam.

Entretanto, en la popa del Shannon se hablaba también de las cosas de la guerra.

Después de la partida de Zermah, James Burbank había quedado solo con los dos amigos que le habían acompañado desde San Agustín. Uno de ellos, su cuñado, Mr. Edward Carrol; el otro, un floridiano que vivía en Jacksonville, Mr. Walter Stannard. También ellos hablaban entre sí con cierta animación de la sangrienta lucha, cuyo resultado es una cuestión de vida o de muerte para los Estados Unidos. Pero como podrá verse. James Burbank, para juzgar el resultado de ellas, tomaba un punto de vista muy diferente de Texar.

—Tengo prisa —decía él—, para estar de vuelta en Camdless-Bay. Desde hace dos días que hemos salido de allí, puede ser que hayan llegado algunas noticias de la guerra. Tal vez Sherman y Dupont sean ya dueños de Port-Royal y de las islas de Carolina del Sur.

—En todo caso, esto no puede tardar en suceder —respondió Edward Carrol—, y me admiraría mucho que el presidente Lincoln no pensase en llevar la guerra hasta Florida.

—No sería demasiado pronto —replicó James Burbank—. Sí; ya ha llegado el tiempo de imponer las voluntades del Norte a todos estos sudistas de Georgia y de Florida, que se creen demasiado lejanos para ser atacados jamás. Bien veis a qué grado de insolencia puede conducir esto, a gente sin profesión como este Texar, que se siente sostenido por los esclavistas del país, y los excita contra nosotros, gentes del Norte, cuya situación, cada día más difícil, sufre las consecuencias de la guerra.

—Tienes razón. James —replicó Edward Carrol—; importa mucho que Florida entre lo más pronto posible bajo la autoridad del gobierno federal. Ya me parece que tarda el momento en que un ejército unionista venga a poner la ley, pues de lo contrario, nos veremos obligados a abandonar nuestras plantaciones.

—Esto no puede ser ya más que una cuestión de días, mi querido Burbank —respondió Walter Stannard—. Anteayer, cuando salí de Jacksonville, los espíritus comenzaban a inquietarse por los proyectos que se atribuyen al comodoro Dupont, de franquear los pasos del San Juan. Esto ha proporcionado a las autoridades sudistas un pretexto para amenazar a las gentes que no piensan como sus partidarios. Si resisten en algún punto, una insurrección no tardaría en derribarlos, y esto en provecho de gentes de la peor especie.

—No me admira esto, Stannard —respondió James Burbank—. Así es que ahora debemos esperar muy malos días al solo anuncio de la aproximación del ejército federal. Pero es completamente imposible evitarlo.

—¿Qué podríamos hacer nosotros en este asunto? —replicó Walter Stannard—. Si en Jacksonville y en algunos otros puntos de Florida hay varios colonos que piensan como nosotros sobre esta cuestión de la esclavitud, no sé si son lo bastante numerosos para poder oponerse a los excesos de los secesionistas. Nosotros, para nuestra seguridad, no podemos contar más que con la llegada de los federales, y aun así, sería de desear que si su intervención es decisiva, sea lo más rápida posible.

—¡Sí, que vengan! ¡Que vengan —replicó James Burbank—, y nos libren de estos malditos!

Bien pronto se verá si los hombres del Norte a quienes sus intereses de familia o de fortuna obligaban a vivir en medio de una población de esclavistas, y a conformarse con las costumbres del país, tenían derecho para usar este lenguaje, y si no debían temerlo todo.

Por otra parte, lo que James Burbank y sus amigos pensaban de la guerra, era verdad. El gobierno federal preparaba una expedición contra Florida.

Al tomar esta determinación, no se trataba solamente de apoderarse del Estado o de ocuparlo militarmente, sino también de cerrar todos los pasos a los contrabandistas, cuyo oficio consistía en forzar el bloqueo marítimo, tanto para exportar producciones indígenas como para introducir armas y municiones. Por eso el Shannon no se aventuraba a recorrer las costas meridionales de Georgia, que estaban entonces en poder de los generales nordistas. Por prudencia se detenía en la frontera, un paso más allá de la embocadura del San Juan, hacia el norte de la isla Amelia, y en el puerto de Fernandina, de donde parte el camino de hierro de Cedar-Keys, que atraviesa oblicuamente la península floridiana para embocar en el golfo de México. Más arriba de la Amelia y del río Saint-Mary el Shannon hubiera corrido el peligro de ser capturado por los navíos federales que vigilaban incesantemente esta parte del litoral.

Por todo esto se comprende que los pasajeros del eran principalmente aquellos floridianos a sus negocios no obligaban a ir más allá de las fronteras de Florida. Todos permanecían en las ciudades, caseríos o aldeas construidos sobre la ribera del San Juan o de sus afluentes, y la mayor parte se quedaban en San Agustín o en Jacksonville. En estas localidades podían desembarcar por medio de pontones colocados en los puntos de escala, o sirviéndose de estacadas de madera colocadas a la moda inglesa, que les evitaban recurrir para su desembarque a las embarcaciones del río. Sin embargo, uno de los pasajeros del steamer se disponía a abandonarlo en medio del río. Su proyecto era desembarcar sin esperar a que el Shannon se detuviera en una de las escalas reglamentarias y sobre un sitio de la ribera donde no se veía ni una aldea, ni una casa aislada, ni siquiera una cabaña de pescadores. Este pasajero era Texar.

Hacia las seis de la tarde el Shannon lanzó tres agudos y penetrantes silbidos; sus ruedas fueron poco a poco deteniéndose y se dejó llevar por la corriente, que es muy moderada en esta parte del río. Se encontraban entonces enfrente de una especie de ensenada, llamada Bahía Negra.

Esta bahía es una profunda excavación hecha en la ribera izquierda, en el fondo de la cual desagua un pequeño río que pasa por el pie del fuerte Heilman, casi en los límites de los condados de Putnam y de Duval. Su estrecha abertura desaparecía enteramente bajo una bóveda de espesas ramas, cuyo follaje se entremezcla de un borde al otro como la trama de un tejido muy apretado. Esta sombría laguna es, por decirlo así, desconocida para las gentes del país. Nadie ha intentado jamás penetrar en ella, y nadie sabía tampoco que sirviese de guarida a Texar, ni siquiera suponía que se pudiera penetrar allí. Esto obedece a que la ribera del San Juan, en la abertura de la Bahía Negra, no parece interrumpida por ninguno de sus lados. Así es que, con la noche, que caía rápidamente, era preciso un marinero muy práctico en esta tenebrosa bahía para lanzar por ella una embarcación.

A los primeros silbidos del Shannon un grito agudo había respondido inmediatamente por tres veces. El resplandor de un fuego que brillaba entre las altas hierbas de la ribera, parecía tener movimiento. A los pocos instantes, una lancha avanzaba para abordar al steamer. No era más que un esquife, especie de pequeña embarcación de corteza de árbol, y que un simple remo basta para guiar y conducir. Bien pronto el esquife se encontró a una distancia de la mitad de un cable del Shannon.

Texar avanzó entonces hacia el extremo de la proa, y haciendo con su mano una especie de portavoz:

—¡Eh! —gritó.

—¡Eh! —le respondieron.

—¿Eres tú, Squambo?

—Yo soy, señor.

—Llega.

El esquife llegó al costado del buque.

A la claridad de un farol colgado al extremo de su proa, se pudo ver el hombre que hacía maniobrar la piragua. Era este un indio, de tez negra, desnudo hasta la cintura; un hombre robusto, a juzgar por el torso, que mostraba a los resplandores del farol.

En ese momento Texar se volvió a sus compañeros y les estrechó la mano, dirigiéndoles un «hasta la vista», muy significativo. Después, no sin haber arrojado una mirada amenazadora hacia James Burbank, bajó la escalera situada en la parte posterior del tambor de las ruedas de babor, y se reunió con el indio Squambo.

Con algunas vueltas de rueda el steamer se alejó del esquife, y nadie a bordo pudo suponer que la embarcación de Texar iba a perderse entre el sombrío ramaje de la ribera.

—Un bribón menos a bordo —dijo entonces Edward Carrol—, sin preocuparse de ser oído por los compañeros de Texar.

—Sí —respondió James Burbank—, y al mismo tiempo un peligroso malhechor. En cuanto a mí, no abrigo duda alguna respecto a este punto, bien que el miserable haya podido hasta ahora salir de sus enredos por sus coartadas verdaderamente inexplicables. Pero él acabará por caer en la red.

—En todo caso —dijo Walter Stannard—, hele allí ya entrado en su bahía, y si comete algún crimen esta noche en Jacksonville no se le podrá acusar a él.

—No sé nada de esto —replicó James Burbank—. Si se me dijera que le han visto robar o asesinar a cincuenta millas al norte de Florida no me sorprendería de ello. Es verdad que si consiguiera probar que él no era el autor del crimen tampoco me asombraría, después de lo que ha pasado; pero ya es demasiado ocuparnos de este hombre. ¿Volvéis esta noche a Jacksonville?

—Esta noche mismo.

—¿Os espera vuestra hija allí?

—Sí, y tengo prisa en reunirme con ella.

—Lo comprendo —replicó James Burbank—. ¿Y cuándo contáis reuniros con nosotros en Camdless-Bay?

—Dentro de algunos días.

—Sí, venid todo lo más pronto posible, querido Stannard. Bien sabéis que nos encontramos en vísperas de acontecimientos muy serios, que pueden agravarse a la aproximación de las tropas federales. Así es que yo me pregunto si vos y vuestra hija Alicia no estaríais con mayor seguridad en nuestra habitación de Castle-House, que en medio de esta ciudad, donde los sudistas pueden llegar a entregarse a los más grandes excesos.

—¿Acaso yo no soy del Sur, mi querido Burbank?

—Sin duda alguna, querido Stannard. Pero pensáis y obráis de la misma manera que si fuerais del Norte.

Una hora después el Shannon, arrastrado por el reflujo, que se hacía más rápido a cada momento, dejaba atrás el pequeño caserío de Mandarín, que parecía acostado entre la verdura de una ondulante colina; después, cinco o seis millas más abajo, se pasaba cerca de la ribera derecha del río. Allí se abría un muelle de embarque apto para la carga de buques. Seguía un ligero puentecito de madera, sostenido por un pilar esbelto y suspendido en la curva de dos cables de hierro. Era el desembarco de Camdless-Bay, propiedad de James Burbank.

A la extremidad del puente esperaban dos negros provistos de linternas, pues la noche era ya muy sombría.

James Burbank se despidió de Mr. Stannard, y seguido de Edward Carrol, se lanzó al muy frágil puentecillo.

Detrás de él marchaba la mestiza Zermah, que respondió desde lejos a una voz infantil:

—Aquí estoy, Dy, aquí estoy.

—¿Y padre? —replicó la voz.

—Padre también.

Después las antorchas se alejaron y el Shannon volvió a emprender su marcha, cortando oblicuamente hacia la orilla izquierda. Tres millas más abajo de Camdless-Bay, al otro lado del río, se detenía de nuevo en el pontón de Jacksonville, a fin de dejar en tierra el mayor número de sus pasajeros.

Allí Walter Stannard desembarcó al mismo tiempo que tres o cuatro de aquellos compañeros de los cuales se había separado Texar hora y media antes, cuando el esquife había venido a tomarle para conducirle a la Bahía Negra. No quedó ya entonces más que una media docena de viajeros a bordo del steamer; los unos con destino a San Pablo, pequeño caserío situado cerca del faro, que se eleva a la entrada de las bocas del San Juan; los otros con dirección a la isla Talbot, situada en lo más ancho de la abertura de los pasos de este nombre; los últimos, en fin, con destino al puerto de Fernandina. El Shannon continuó, pues, batiendo las aguas del río, cuya barra pudo franquear sin incidentes. Una hora después había desaparecido dando la vuelta a la bahía Trout, donde el San Juan mezcla sus olas, ya agitadas, a la gran ola del Océano.