Una decena de hombres entraron en masa en la garganta. Iban armados, pero ninguno de ellos vestía uniforme de policía o militar. ¿Quiénes serían? ¿Acaso saqueadores de tumbas?

—Tengo un mal presentimiento —murmuró Agatha—. Conservemos la calma y escuchemos qué quieren, ¿de acuerdo?

Larry y mister Kent asintieron sin hablar.

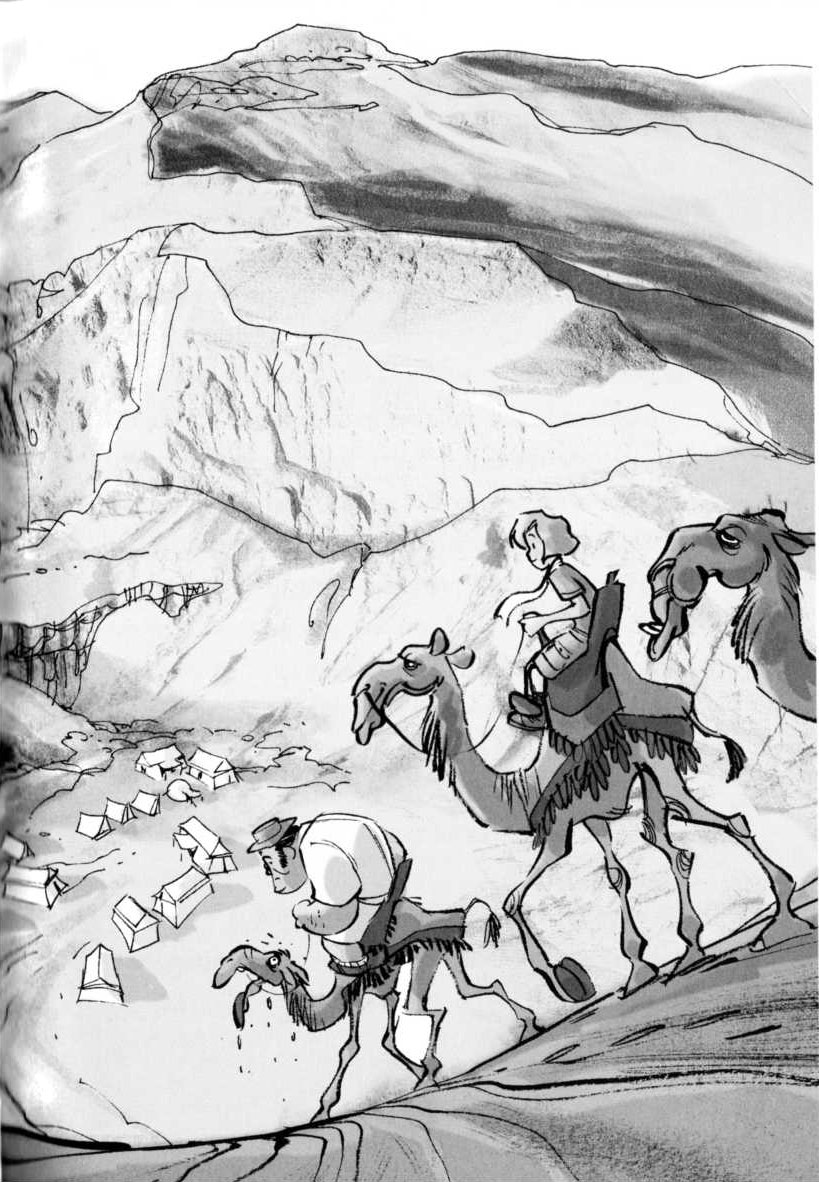

En la semioscuridad del atardecer, las linternas proyectaban conos de luz tan finos como la hoja de un cuchillo. Cuando iluminaron a Larry, éste tiró bruscamente de las riendas de su dromedario al mismo tiempo que levantaba las manos.

—¡Somos inocentes! —exclamó—. ¡Nos rendimos!

Aquel imprudente movimiento hizo que se desbocara el animal, que soltó una coz y arrojó a Larry de su grupa junto con la silla, las guarniciones y las alforjas.

—¡Ostras, menudo golpe! —gimió el joven detective.

Una voz con acento francés interrumpió aquel guirigay:

—¡Ayudad al chico, fellah!

La frase la había pronunciado un hombrecito de barba blanca: era el viejo egiptólogo de la grabación, el profesor Marchand.

Agatha bajó de la silla y se acercó al estudioso con paso decidido.

—Hemos venido a buscar la tablilla desaparecida, profesor —lo informó.

La expresión del profesor reflejó turbación.

—¿Cómo dice? —preguntó ansioso—. ¿Está aquí el agente LM14?

—A su servicio —contestó mister Kent mientras se apeaba del dromedario.

Enredado todavía en las cuerdas, Larry protesto vivamente.

—¿Qué? ¡Eh, no, aquí hay un error! —intentó decir. Pero el profesor Marchand ya estrechaba la mano del mayordomo.

—Me alegro de que haya venido, agente LM14 —dijo el estudioso con voz de alivio—. Discúlpenos por la pésima acogida; han sucedido cosas muy extrañas en estos últimos tiempos.

—No se preocupe —respondió mister Kent, cuadrándose.

—Por cierto, él es mi especialista en jeroglíficos, el doc…

—Mucho gusto en conocerlo, doctor Wroclaw —se adelantó mister Kent al relacionarlo con la fotografía. En persona, el joven parecía aún más pálido y mostraba unos hombros caídos y unos ojos líquidos.

—El gusto es mío —replicó el estudioso en voz baja, intimidado por la inmensa mole del mayordomo. Luego examinó a Agatha y a Larry—. ¿Y quiénes son los dos chicos? —preguntó perplejo.

—Los detectives también tienen buenos ayudantes —sentenció mister Kent.

—Por supuesto —intervino Marchand, frotándose las manos de lo contento que estaba. Luego se dirigió al grupo de ayudantes—: deprisa, fellah, escoltemos a nuestros invitados hasta el campamento base —ordenó.

Cuando la comitiva se puso en marcha, Larry corrió tras Agatha, protestando enérgicamente.

—¿A qué viene esa mentira? ¡El auténtico detective soy yo!

—Baja la voz, primo.

—¿Quieres explicarme qué se os ha metido en la cabeza, por favor?

—Es muy sencillo —respondió ella—. Si mister Kent los distrae, nosotros podremos movernos con toda libertad.

Larry lo rumió durante unos instantes, con la vista puesta en las primeras estrellas de la noche.

—Tienes razón —admitió a regañadientes—. El plan puede funcionar…

—¿Quieres que lo comprobemos? —le propuso Agatha.

—¿Eh? ¿Comprobar qué?

—Escúchame bien. ¿Tu EyeNet puede detectar fuentes de calor?

—Puedo mirarlo, ¿por qué?

—Activa el escáner cuando lleguemos al yacimiento arqueológico —dijo ella—. Según nuestros datos, debería haber tres estudiosos y veintiún excavadores, más el cuarto hombre de la foto; en total, veinticinco personas.

Larry cogió inmediatamente el EyeNet y pulsó una serie de botones.

—Ya lo he comprendido: quieres saber si falta alguien —murmuró con tono de conspirador.

—Si ha habido un robo y se han llevado la tablilla del campamento, tiene que haber ladrones, ¿no? —respondió Agatha, sonriendo.

Siguieron caminando durante otro cuarto de hora, treparon por un cerro arenoso y finalmente llegaron al campamento base.

Se encontraba en un valle con forma de embudo, encerrado entre paredes cortadas a pico. A la tenue luz de la luna, las tiendas de los excavadores parecían fantasmas fluctuantes.

El profesor Marchand condujo a sus invitados al pabellón reservado para los jefes de la expedición.

En la entrada de la cocina se toparon con el tercer egiptólogo, un joven rechoncho que tenía la boca manchada de helado.

—Encantado de conocerlo, doctor Frank —dijo enseguida mister Kent, ahora asumiendo perfectamente su papel de agente secreto.

El geólogo se quedó de piedra y tragó de un solo bocado lo que quedaba de un helado de chocolate.

—¿Alguien tiene hambre? —chapurreó—. Yo estaba picando un poco antes de la cena…

Le respondió un coro de aprobación.

Mientras los dos ayudantes recogían una mesa repleta de papeles e instrumentos de cálculo, Marchand cogió por el brazo al mayordomo y le mostró el laboratorio.

Agatha se acercó a su primo.

—¿Salen las cuentas? —le susurró al oído.

—Las manchas de color son algo confusas —murmuró Larry—. Así, a ojo, he calculado veintitrés: ¡parece que faltan dos personas!

—Interesante, muy interesante —observó Agatha.

Poco después se difundió por el aire un olorcillo a salchichas de Fráncfort asadas, que sirvieron con una guarnición de patatas crujientes.

Cuando regresaron Marchand y mister Kent, todos se sentaron a la mesa y cenaron en medio de un silencio tenso por la espera. Watson se colocó en la falda de su dueña y, rápido como el rayo, robó media salchicha de Fráncfort del plato de Larry.

El chico ni se enteró.

Agatha decidió que había llegado el momento de romper el hielo.

—¿Buscaban ustedes a los dos excavadores desaparecidos cuando nos han encontrado? —preguntó cándidamente.

Los estudiosos se intercambiaron unas asombradas miradas.

—¿Cómo saben eso de los fellah? —preguntó Marchand, limpiándose la boca con nerviosismo—. ¡No hemos hablado de ello con nadie!

—Es nuestro trabajo —intervino secamente mister Kent—. Hemos venido a investigar.

El viejo egiptólogo pareció complacido.

—¿Qué os había dicho? —exclamó dirigiéndose a sus ayudantes—. ¡Los investigadores de Eye International son los mejores del mundo! ¡Ya veréis cómo daremos con el quid de este misterio! —Luego se volvió hacia mister Kent—. ¿Por dónde prefiere empezar, detective?

—Obviamente, por el principio.

A la luz de las linternas halógenas, el profesor Marchand comenzó a explicar la sucesión de acontecimientos que se había producido desde que habían emprendido el viaje hacia el Valle de los Reyes, más o menos un mes atrás.

Marchand y sus ayudantes habían seguido las indicaciones de un antiguo papiro, conservado en un museo de El Cairo, que hablaba de un faraón maldito. Su tumba, la número 66, según la clasificación de las autoridades egipcias, tenía que estar en el valle. Enseguida iniciaron los trabajos de excavación: días y días bajo el sol ardiente sin hallar ni un miserable trozo de cerámica. Hasta que un día, Tafir, el director de las excavaciones, soltó un grito de alegría. Todos habían corrido para ver qué había descubierto y se quedaron con la boca abierta ante la gran tablilla de arcilla que afloraba entre las rocas calcáreas.

—Tafir —murmuró Agatha para sí misma—. ¡He aquí el nombre del cuarto hombre!

Quería decírselo inmediatamente a Larry, pero en aquel momento tomó la palabra el doctor Frank, que describió con un montón de términos enrevesados las técnicas utilizadas para recuperar la tablilla. Debido a la consistencia de la arcilla, extraerla había exigido una precisión de cirujano. Hasta una semana después no pudieron trasladarla al laboratorio para examinarla.

—Enseguida nos convencimos de que se trataba de un hallazgo sensacional —intervino entonces el doctor Wroclaw—. ¡Les juro que en toda mi carrera no había visto nada semejante!

—¿Se refiere a los jeroglíficos invertidos? —preguntó Agatha inesperadamente.

De nuevo, en los rostros de los tres estudiosos se dibujó una expresión de estupefacción, muestra de que la suposición de Agatha era correcta.

—Sí, a esos jeroglíficos —admitió con tristeza Wroclaw—. Completada la limpieza de la tablilla, aquella misma noche empecé a descifrar algunas frases…

—¿Y cuál era el argumento? —lo interrumpió mister Kent.

—Una tumba suntuosa que los sacerdotes habían trasladado en secreto a este valle después de una sublevación popular —murmuró Wroclaw—. Por desgracia, no tuve tiempo para descubrir la posición de la entrada.

—A aquellas horas ya no nos teníamos en pie de sueño, ¿saben? —continuó el profesor Marchand—. De modo que decidimos posponer el estudio hasta el día siguiente.

—Pero por la mañana la tablilla había desaparecido —puntualizó Agatha.

—Y los dos excavadores…, ¡puf!…, se habían esfumado —ironizó Larry.

La reacción de Wroclaw fue rabiosa.

—¡Querrás decir los dos despreciables ladrones, jovencito! —dijo mientras daba un puñetazo sobre la mesa—. ¡Nos robaron la tablilla ante nuestras mismas narices mientras dormíamos!

Larry frunció la frente, algo intimidado, mientras Frank sacaba otro helado de la nevera y lo desenvolvía nerviosamente.

Se palpaba la tensión.

—Le ruego que no saque conclusiones precipitadas, doctor Wroclaw —dijo con mucha calma mister Kent—. La investigación aún está en sus inicios.

Agatha lo confirmó con un movimiento de la cabeza.

—¿Alguien los vio huir? —preguntó.

Aguijoneado por la pregunta, Marchand se puso a caminar alrededor de la mesa.

—Aquella noche estaban de guardia Tafir y tres trabajadores —explicó—. Los interrogamos, pero afirman que nadie pasó por el puesto de control.

—Me juego lo que sea a que los ladrones treparon por las colinas —gruñó de nuevo el doctor Wroclaw—. Os juro que si los pillo…

—Bien, éste es el cuadro de la situación —concluyó apresuradamente el profesor Marchand—. ¿Cómo les podemos ayudar, amables señores?

Agatha repiqueteó con los dedos en la punta de la nariz, como hacía siempre que su imaginación echaba a volar.

Unos segundos después, esbozó una amplia sonrisa.

Primero tenemos que hablar en privado —dijo—. Si no les importa, volveremos dentro de un rato para contarles cómo procederemos.

Los estudiosos no tuvieron más remedio que asentir.

Entonces, los tres detectives se levantaron de sus sillas y abandonaron el pabellón con una indiferencia muy profesional.