En el interior del castillo de Blanchefort, Marie de Hautpuol les dio órdenes precisas a sus lacayos para que fuesen preparando las amplias habitaciones con chimenea del ala oeste, a fin de recibir una veintena de invitados, aunque en realidad serían algunos menos. Con ella estaba Antoine Bigou, su confesor, a quien le unía una gran amistad desde hacía años. En todo momento le ayudó con los preparativos, que en cualquier caso y por prudente deferencia, no quiso saber de qué se trataba. Conocía de oídas su posible integración en una de esas logias secretas de las que tanto se hablaba en las provincias, algo que personalmente le traía sin cuidado al ser la marquesa una persona caritativa y atenta con la Iglesia Católica, razones suficientes para estar en paz con Dios y los hombres. Por eso no le importó involucrarse en el asunto, contribuyendo con su presencia y su ánimo. Desde hacía varios siglos, ya desde los tiempos de la Baja Edad Media, la comarca le debía mucho a la familia Blanchefort.

Mientras tanto, el conde de Saint-Germain estuvo visitando los alrededores del pueblo en compañía de Roger, su valet de pie, con el propósito de hallar el lugar exacto donde habrían de construir el receptáculo que precisaban para la singular ceremonia. Durante horas no hizo otra cosa que recorrer el arriscado paisaje con un péndulo en la mano, buscando donde establecer una alineación entre las corrientes telúricas y el resto de los elementos de la naturaleza. Finalmente lo encontró muy cerca de Arques, y todo gracias a su ciencia. El lugar en cuestión era una cripta de la época visigótica, en ruinas, que se erigía en mitad de un terreno yermo y desolado donde solo unos cuantos árboles daban algo de vida y color al paisaje. Como las tierras eran de su buena amiga Marie, que le había dado licencia para decidir según su criterio, hizo que varios obreros se encargaran de reconstruir de nuevo el viejo nicho.

De regreso al castillo, el misterioso noble, llegado en realidad de ninguna parte, ordenó a los sirvientes de la marquesa que limpiasen a fondo una habitación que había en el sótano y que antaño fuera una espléndida bodega. Mandó bajar varias redomas que contenían, cada una de ellas, líquidos y polvos de diferente color; también un alambique y diversos recipientes de vidrio. Y a fin de que sus instrucciones fueran ejecutadas sin demora, él mismo se encargó de supervisar el traslado. Finalizada la tarea, mandó a su lacayo al pueblo vecino para que fuera en busca de un componente muy especial por el que tendría que pagar un alto precio, así que, antes de partir, le hizo entrega de una bolsa repleta de esmeraldas y rubíes; toda una fortuna para un burgués o plebeyo, aunque no para quien tenía, según se rumoreaba con insistencia, los ases de la Tierra.

Como buen alquimista que era, Saint-Germain conocía muy bien la naturaleza del Agua Caótica de los antiguos maestros, capaz de engendrar la química de Dios. Dicha tintura, que no podía extraerse del reino animal, vegetal o mineral, y que paradójicamente formaba parte a la vez de su composición, sería la base donde habrían de sumergirse el rey y la reina representados por el Sol y la Luna. Pero esa agua de vida, que en la alquimia se la conoce como el Mercurio de los filósofos, y que está compuesta por los cuatro elementos fundamentales que dieron origen a la especie humana, necesitaba de otro componente para el buen fin del proceso, como el que había ido a buscar el solícito de Roger.

El conde de Saint-Germain conocía el secreto, y los demás eran simples principiantes. Por esta razón se abstuvo de recibir visitas mientras estuvo trabajando en la elaboración del Agua Caótica. Durante dos días se encerró en el sótano sin comer ni beber, y sin tan siquiera dormir, hasta que llegó su valet con el efecto que le encargara. Solo entonces se dignó a abandonar el laboratorio, y fue para dar un paseo por las extensas tierras del marquesado en compañía de su titular, la marquesa de Blanchefort.

—Como veis, nadie os ha molestado en vuestro trabajo, ni ha interferido en los preparativos de la ceremonia —comenzó diciendo Marie mientras caminaban por los aledaños del castillo—. Y aunque sé que los hábitos os dan cierta aprensión, he de confesaros que el padre Antoine no es un clérigo tan radical como los que podéis encontrar en París. Os lo digo por si su presencia os cohíbe en algún instante.

—De ninguna manera. Pero haréis bien en recordarle que tras la llegada de nuestros invitados, tendrá que marcharse al igual que el resto de la servidumbre.

—No os preocupéis. Dentro de tres días, el padre Antoine regresará a sus obligaciones en la parroquia del pueblo y las doncellas a sus hogares. La mayoría viven en Rennes-le-Château o Carcassonne. En cuanto a los criados, he puesto a su disposición un carruaje que habrá de conducirles a casa de mi hijo Paul, en París.

El conde conocía de oídas a Paul-Urbain de Fleury, único hijo de la marquesa.

—El ritual está previsto para el próximo sábado, dentro de siete días. Es imprescindible que nuestros invitados, incluyendo el rey y la reina, lleguen hasta aquí antes de esa fecha… —le recordó mientras arqueaba algo las cejas—. Entre otras cosas, hemos de mostrarles la segunda parte de los grabados para que comprendan el alcance de su participación antes de la segunda cópula. De nada serviría el acto si no son capaces de descifrar el significado del proceso.

—Querido conde, os recuerdo que ninguno de nosotros está seguro de cómo interpretar los textos del Rosario de los Filósofos.

Ella se avergonzó al tener que reconocerlo, pero cualquiera de los miembros de la logia hubiese dicho lo mismo. Lo único que sabía era que, de tener éxito, la humanidad no volvería a ser la misma. Pero seguía sin entender el pictórico jeroglífico que cierto alquimista anónimo publicara doscientos años atrás, esperando atraer la curiosidad de los iniciados.

Saint-Germain sonrió condescendiente.

—Debéis tener paciencia… —Se aclaró la voz—. Todo os será revelado a su tiempo —afirmó solemne.

—Perdonad mi insistencia, pero no podéis tenerme así, en ascuas… —La aristócrata puso cara de estar viviendo un infierno—. ¡Os lo pido por favor, Maestro! Necesito saber la verdad.

La expectación de Marie parecía sincera, por lo que el enigmático conde tuvo que ceder a sus ruegos. Aunque, como siempre, no hablaría claro hasta el final.

—Si lo hiciera, jamás podríais adquirir la sabiduría por vuestros propios medios, y eso sería como desacreditaros. Lo que haré, si me lo permitís, será recitaros de memoria un texto del afamado alquimista Jean D’Espagnet, para que reflexionéis sobre el significado del proceso… —Hizo como si tratara de recordar, y a continuación pronunció el precepto de los filósofos—: «Tomad la Virgen alada después de haberla lavado, purificado y preñado con el esperma espiritual de un primer macho, pero que, sin embargo, permanezca todavía inmaculada, por más que esté encinta. Júntala y acóplala a un segundo macho, con cuya simiente concebirá una descendencia venerable, que será de uno y otro sexo, y de la cual tomará su origen una raza inmortal de reyes muy poderosos».

—¿Los Hijos de Dios, acaso? —Marie no estaba muy segura de haberlo comprendido.

Él asintió en silencio, orgulloso de su alumna.

—Ellos serán la Piedra Filosofal… —admitió finalmente—. La transmutación alquímica es parte espiritual y parte corporal, como los Hijos de Dios, por lo que el proceso es un cúmulo de sensaciones ambivalentes, tales como el amor y el odio, lo femenino y lo masculino… arriba y abajo. Todo es lo mismo, un único ser. Por eso os digo que la piedra de los filósofos es el secreto de la vida eterna, un acontecimiento capaz de desestabilizar el orden del mundo, y posiblemente la finalidad misma de nuestra existencia.

—Ya que hablamos de misterios insondables, y puesto que, a pesar de ser uno de los miembros de la logia aún me considero creyente, me gustaría que respondierais a una pregunta… ¿Era realmente Cristo Hijo de Dios?

—Una pregunta inteligente, querida amiga… —Saint-Germain sonrió satisfecho—. Y mi contestación es sí, aunque más bien se puede decir que era Hijo de la Palabra, del Verbo… de la parte femenina de Dios. Esa fue precisamente la Gran Revelación que no supo ver el hombre.

—¿A qué os referís? —inquirió la marquesa, perpleja.

—Pensad un momento… —le dijo el presunto noble de Transilvania—. La parte femenina de Dios es humilde, paciente, alentadora. Ella es madre y desprendida, incapaz de quitarle protagonismo a su Hijo; aunque por otro lado es quien labra su destino. Siempre habéis creído que María es digna de llenar vuestras iglesias porque fue la Madre de Dios… ¡Ignorantes y ciegos! —exclamó enfático—. Ella era más que todo eso… Era la parte femenina de Dios encarnada en mujer. Cristo era su hijo, y su progenitor Dios-padre, y los tres forman una misma persona: la Santa Trinosofía. Jesús fue un hombre, pero sus enseñanzas discrepaban con el pensamiento generalizado del ser humano. Al ser hijo de la Palabra, y al mismo tiempo de Dios-padre, tenía un espíritu andrógino puro. Su misión era enseñar a los de su sexo que debían amar como aman las mujeres, que es como decir amar con el corazón. Él vino para acabar con los hombres y su violencia, e imponer la armonía primordial que existía en el principio de los tiempos, lo mismo que haremos nosotros gracias a la alquimia.

La marquesa de Blanchefort frunció el ceño, pues no terminaba de creer lo que estaba oyendo. Aquello era demasiado. Decir que la Virgen era Dios no sabía si catalogarlo de elogio desmedido o simple herejía. Solo de pensarlo estuvo a punto de echar a correr en busca de su confesor.

—Me resulta… imposible aceptar algo así. Es… es una aberración… lo que decís —farfulló incómoda.

—Todo lo contrario, ya que lo inaceptable sería pensar que el sacrificio peor pagado de la humanidad fuera obra de un ser de naturaleza masculina… ¿Quién sino los hombres fueron capaces, con su irreverente crueldad, de dar muerte a las esperanzas que María había puesto en su Hijo? Jesús vino para devolvernos nuestra imagen primitiva y el hombre le juzgó como a un vulgar asesino. Por eso os digo que no os escandalicen mis palabras. Dios, en su compasión hacia nosotros, nos dará la oportunidad de cumplir la promesa que le hizo a Adán en el Paraíso, cuando le prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que no es sino la maldición de la sangre derramada por el hombre.

Marie se enfrentaba a una encrucijada dogmática: admitir las palabras de su Maestro, o el eco de su fe católica.

—Ya que para todo tenéis respuesta… ¿podríais decirme qué significado tiene acabar con el hombre, o el término «regresar al Edén»?

—El hombre debe seguir viviendo, pero dentro de la mujer… He ahí el gran secreto de los filósofos. En cuanto a lo de volver al Paraíso, esa historia me la reservo para el final, cuando hayamos concluido el proceso. Tened paciencia hasta entonces; os lo ruego.

—Solo si me respondéis a otra pregunta.

—Espero que no tenga nada que ver con el ritual.

—En parte sí… —contestó ella, algo azorada—. Es referente al encargo que le hicisteis a vuestro lacayo.

—¡Ah, es eso! —Parecía no importarle su indiscreción—. Se trata de agua uterina de preñada. Ya sabéis…

La marquesa hizo un gesto de desagrado con la boca para que no siguiese hablando, dando a entender que comprendía perfectamente.

—¿Puedo saber para qué queréis algo tan repulsivo? —inquirió asombrada.

—Esa agua, junto al Mercurio de los filósofos, será donde habrán de bañarse y copular nuestros pequeños héroes.

—¿Y de dónde obtendremos ese Mercurio de los que tanto hablan los viejos libros de alquimia?

—Olvidáis que sé descifrar su lenguaje cabalístico, y que conozco todos sus secretos. Esta misma mañana he podido aislar los cuatro componentes primordiales de la vida. Los conservo en el sótano hasta el sábado. Ya solo falta que vengan a nosotros los implicados.

—¿Y eso será…? —La anfitriona estaba segura de que sabría decírselo.

—El viernes por la mañana, antes del mediodía.

Se detuvieron al final del camino, bajo la sombra de una higuera que parecía estar ubicada en los límites del mundo. En aquel agreste paisaje, era uno de los pocos árboles que lograban vivir en un lugar tan inhóspito.

—La criatura que protege a la reina ha vuelto a asesinar… —le confesó Saint-Germain tras un silencio cómplice—. Esta vez sus víctimas han sido un puñado de prostitutas, una alcahueta y su ama de llaves. Pero eso no es todo, pues ha logrado acercarse hasta su protegida tras ejecutar a otros dos seres inocentes en casa del caballero d’Éon. Sin embargo, la Policía consiguió ponerlo en fuga después de herirlo en un hombro.

—¿Cómo es posible que sepáis todo eso? —Ella se revolvió inquieta, encuadrando su rostro en un gesto de manifiesta incredulidad.

—Soy vidente; no lo olvidéis… —dijo el conde con cierta arrogancia—. Y en mis visiones he podido ver el rostro de esa bestia. Ahora sé a quién me enfrento.

—Vais a asustarme…

—Pues más asustada estaréis cuando os diga que ese criminal intentará por todos los medios impedir el proceso, y que posiblemente siga a nuestra pareja hasta aquí con el propósito de finalizar su obra y acabar con el rey.

—¿Y qué podemos hacer?

—Tendrá que morir. Y es una lástima porque su mente es la de un niño.

—Un niño no actúa de ese modo —opinó, tajante, la marquesa.

—Eso es porque el sentimiento masculino ha logrado germinar la semilla del odio en su corazón. No lo dudéis; está poseído… Pero aún hay más, ya que tras leer de nuevo los textos filosóficos y cotejarlos con la copia de los pergaminos que ya han sido entregados, he llegado a la conclusión de que nuestro asesino es otro de los elementos primordiales en el proceso alquímico. Es el Cuervo Negro que se sostiene sobre la tierra tras surgir de sus entrañas, y que vive de la putrefacción, el Plomo Saturniano que representa el Tiempo… la Muerte. El Cuervo Filosófico debe perecer ahogado en el Agua Mercurial para que de esta descomposición renazca la Piedra Blanca.

—Me siento como una estúpida. Os oigo hablar y apenas logro comprender lo que me decís.

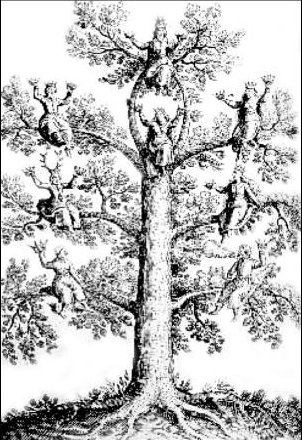

—Os propongo un reto… —El conde estaba dispuesto a darle otra oportunidad, por lo que metió su mano en el interior de su casaca y luego sacó un pergamino enrollado muy parecido al que le entregara a Charles de Beaumont—. Aquí tenéis el árbol filosófico. Descubrid su secreto, y estaréis en posesión de la verdad. Es todo cuanto puedo hacer por vos.

La aristócrata cogió el pergamino, extendiéndolo de arriba a abajo con ambas manos. Mientras lo hacía, Saint-Germain se retiró para que pudiera observarlo con detenimiento.

Y esto fue lo que vio:

Aquello la confundió más de lo que estaba. Aunque una parte de ella creyó comprender el significado del enigma.