No le fue fácil convivir con una mujer las veinticuatro horas al día. Tal vez porque su plan no era tan perfecto como creyó en un principio.

Pudo comprobarlo la primera noche que durmieron juntas, cuando tuvo que desplazarse hasta detrás del biombo para desnudarse y ponerse el camisón, o cuando la vejiga le gastó una mala pasada a medianoche y tuvo que sentarse en el orinal como una mujer para no levantar sospechas. Aunque le tranquilizó ver que también su nueva compañera intentaba igualmente proteger su intimidad llevando a cabo el mismo ritual de quitarse la ropa tras la pantalla del cancel. Sin embargo, no le importó mostrarle sin ningún reparo lo que jamás había visto ningún hombre: el contorno sedoso y corvo de sus pechos bajo la tela del camisón, ya que de cintura para arriba sus atributos eran los de una mujer.

La terrible maldición que llevaba en secreto desde la adolescencia, cuando comenzó a agrandársele el pecho, no fue un obstáculo a la hora de mantener relaciones sexuales con mujeres, o al tener que desnudarse frente a otros hombres en las diversas disciplinas del Ejército francés, ya que durante ese tiempo mantuvo su pecho fuertemente vendado con la excusa de preservar de posibles infecciones cierta herida de guerra aún sin cicatrizar. Distinto fue en el caso de la zarina Isabel de Rusia y su familia, a quienes se mostró con un prolongado escote donde asomaban unos senos pequeños pero auténticos, por lo que jamás pudieron sospechar que tras la identidad de Lía de Beaumont se escondía un hombre; porque, aunque menudos, sus pechos podían describirse como los de una joven en plena pubertad y muchas los envidiaban por erectos. Ante la evidencia, fueron varias las cortes europeas que dieron por hecho que era una mujer, y demasiados los ingleses que apostaron enormes sumas de dinero creyendo saber la verdad sobre su sexo. Pero nadie le preguntó jamás cómo se sentía él, o cómo definía su alma y sentimientos.

Transcurridos unos días de insólita convivencia la situación ya no resultaba tan embarazosa, sobre todo porque habían aprendido a respetarse en todo momento. Y no solo en lo referente a la intimidad, también en aquello que podría hacer insoportable el lento transcurrir de las horas. Lía guardaba silencio, leyendo cualquier libro, cuando Papilión se echaba a dormir en la cama tras la comida; la joven intentaba distraer a Lía con cualquier comentario, cada vez que esta se sentía prisionera de la habitación y se le acentuaban las crisis de ansiedad. La simbiosis resultaba factible porque en el fondo ambas eran consecuentes con su situación y, asimismo, porque tenían un secreto que esconder.

Sin embargo, algo habría de ocurrir esa noche que levantaría las sospechas de Lía de Beaumont con respecto a la auténtica naturaleza de su nueva amiga.

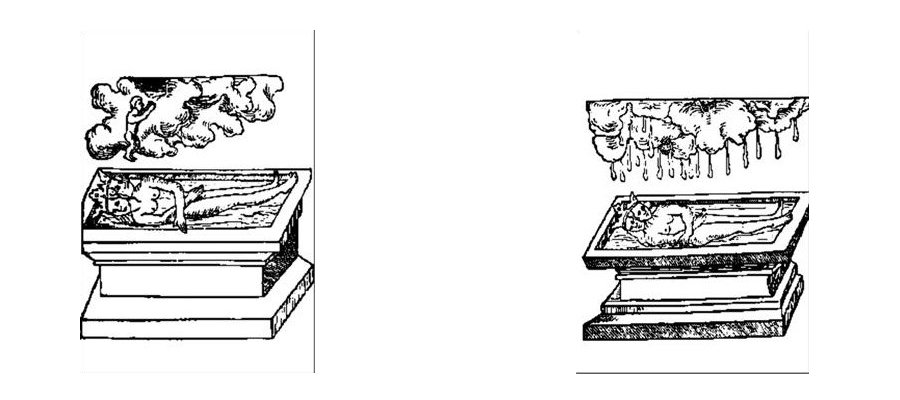

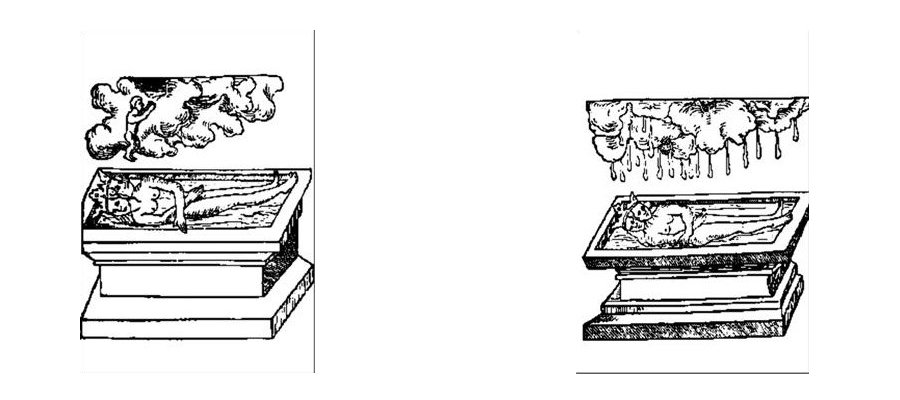

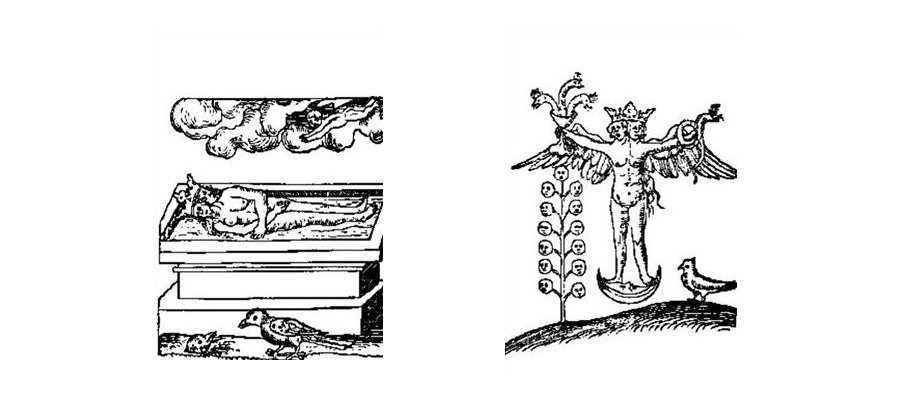

Estaba durmiendo, soñando con escenas imprecisas donde los diferentes rostros de hombres y mujeres se entremezclaban, dando como resultado la imagen de un ser andrógino, como el de los grabados. En su delirio creyó escuchar una voz varonil en su cerebro, haciéndose cada vez más audible según iba despertando. Abrió los ojos, todavía ofuscado por la somnolencia, cuando creyó ver a Papilión sentada frente al espejo. En el cristal se reflejaba su imagen, ahora convertida en algo parecido a una mueca irregular según movía la cabeza de un lado a otro. Cuando mostraba el margen derecho de su rostro, la entonación de la voz sonaba delicada y frágil, como siempre; pero cuando mostraba el izquierdo, tanto su expresión como las palabras eran propios de un ser tosco, igual que los de un hombre.

Impelido por la sorpresa se incorporó bruscamente, frotándose los ojos con los nudillos. Para cuando creyó estar despierto por completo, Papilión la observaba sonriente al tiempo que peinaba sus cabellos con determinada languidez. La escena había cambiado en cuestión de décimas de segundos. Y donde creyó ver una imagen aterradora, al instante reconoció que bien pudo confundir el sueño con la realidad.

—¿Te encuentras bien?

Papilión, que poco después de conocerla se tomó la licencia de hablarle con la misma confianza que a una amiga, le preguntó de forma inocente.

—No estoy segura —respondió indeciso—. Por un momento creí ver… ¡Bah! No me hagas caso. Es posible que fuera mi imaginación.

La joven guardó prudente silencio, sin importarle que pudiera ser aquello que le inquietaba. Y fue extraño, ya que era dilatada su curiosidad.

—¿Y tú, qué haces en pie a estas horas? —se colocó bien la redecilla del pelo que utilizaba para acostarse, tomando asiento en un extremo de la cama.

—No podía dormir. A veces me cuesta conciliar el sueño.

—Si quieres un remedio, entre mis cosas guardo una botellita de jarabe de láudano… —se levantó para ir en su busca—. En cuanto a mí, tampoco me vendrá mal tomar un poco.

—No es necesario que te molestes.

Lía de Beaumont ignoró sus palabras. No había nada mejor para el insomnio que un tónico mitigante, por lo que sus excusas no iban a lograr que cambiase de idea.

Buscó en el neceser que le había traído Bernard esa misma mañana y lo encontró de inmediato, nada más abrirlo. Sin prestarle más atención al resto de sus cosas, lo dejó otra vez sobre el arcón, y fue en busca de una cucharilla de café que solía guardar en el cabinet, junto al resto de la platería. Echó una dosis comedida. Luego la obligó a tomársela a pesar de sus reticencias.

La joven hizo un gesto de desagrado.

—¿Qué demonios es esto? —Casi vomita debido al sabor nauseabundo—. ¡Sabe a rayos!

—Suelo prepararlo yo misma —confesó a media voz—. Lleva vino blanco, azafrán, opio… y otras sustancias que varían según las distintas recetas de los diversos maestros… —Volvió a llenar la cuchara, echándosela a la boca—. Pero la mía es la más perfecta —concluyó solemne.

—Pareces muy orgullosa de tus habilidades.

—En cierto modo sí; sobre todo de buscar soluciones a los problemas… —Sonrió cómplice—. Lo del láudano no es ningún secreto, ya que me lo enseñó la zarina Isabel de Rusia. Y con lo lenguaraz que era cuando la conocí, de seguro que ya lo saben todas las casas reinantes del continente.

Se agachó de nuevo con el propósito de volver a guardarlo en la bolsa de objetos personales. Pensaba aprovechar su desvelo para ver si Bernard había cumplido bien el encargo de recoger todo lo que pudiera serle útil mientras estuviese en casa de la Gautier. Lo primero que hizo fue depositar a buen recaudo el tónico tranquilizante. Más tarde comenzó a hurgar bajo los paños de lino y las botellas con perfumes y aceites. Buscaba su peine de nácar, el que le regalara la reina de Inglaterra, pero acabó encontrando su particular e implacable obsesión: dos pergaminos que permanecían enrollados en el fondo de la bolsa. Tan sorprendida quedó de su hallazgo, que apenas tuvo valor para sacar la mano. Entonces supo que los Rosacruces habían descubierto su escondrijo.

—¿Ocurre algo? —preguntó la joven al ver que Lía no reaccionaba.

—Desgraciadamente… —vocalizó al fin con tintes de rabia—. Los bastardos que me andan siguiendo saben que estoy aquí.

Sacó las hojas enrolladas y las puso sobre la cama, observándolas con una mezcla de afinidad y rechazo.

—¿Y esos rollos?

—La prueba de que es cierto lo que digo —respondió sin apartar su mirada de aquel enigma que debía esconder más de una imagen esotérica.

—¿Vas a abrirlos? —A Papilión ya le picaba la curiosidad, algo inherente en ella como bien pensaba Lía.

—Solo es un acertijo sin sentido. No creo que te interese.

—Tú le has dado la suficiente importancia… —insistió ceñuda—. Yo solo trato de ayudarte.

Aceptando aquello como una promesa de respeto, Lía se sentó de nuevo en la cama y rompió el lacre de ambos pergaminos. Luego los extendió sobre la colcha.

Papilión enmudeció al ver el contenido de los rollos. Inmediatamente después sus ojos se iluminaron al darse cuenta de que era la señal que había estado esperando durante las últimas semanas.

—Ahora lo veo claro —reflexionó en voz alta—. Tú eres la elegida, o más bien debería decir el elegido.

—Pero… ¿de qué estás hablando?

La acertada insinuación de la joven, que parecía haber descubierto su disfraz, hizo que Charles se pusiera a la defensiva.

—No te hagas la ingenua; lo sabes muy bien —contestó con firmeza—. Tu destino y el mío están ligados desde el principio de los días. Ambas estamos comprometidas con la humanidad, por lo que no podemos darle la espalda a la responsabilidad que adquirimos al nacer. Es nuestra obligación ayudarles. Por ello te ruego que te desnudes… —Su voz tenía un efecto hipnotizante—. Necesito ver que eres capaz de responder a las exigencias del proceso.

—¡Aléjate de mí… eres una de ellos! —bramó Charles. Se echó a un lado, evitando su contacto—. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Hasta es posible que Bernard esté detrás de todo esto.

—¡Escúchame! —le gritó Papilión a su vez, perdiendo los estribos—. No sé quiénes son ellos ni ese Bernard que mencionas, pero sí quién eres tú… algo que parece no importarte. Debajo de tu apariencia de mujer se esconde un hombre que tiene miedo de enfrentarse a sí mismo.

—¿Qué sabes tú…? Yo soy…

—Lo sé todo. —No le dejó terminar—. Pero hasta que no te desnudes no contestaré más preguntas.

De nuevo la voz de aquella criatura le exhortaba a ser sincero consigo mismo, pues de no hacerlo jamás llegaría a saber la verdad de aquel misterio. Coartado por la mirada crítica de la joven, o quizá impelido por los efectos del láudano, se deslizó hasta el biombo para desnudarse. En silencio aceptó su derrota quitándose el camisón de dormir, sin dejar por ello de sentir vergüenza; sobre todo al ver que Papilión dejaba su asiento e iba hacia él, desatando el prendedor de su propio camisón. La prenda resbaló por su cuerpo bien formado hasta caer al suelo. Charles contempló la imagen desnuda de la joven, y esta la suya. Aquello les resultó paradójico a ambos: realmente podía decirse que eran hijos de un mismo dios.