Había decidido que solventar el acertijo solo le incumbía a él. Era un asunto demasiado personal como para ir buscando la ayuda nadie, y menos la de unos amigos que presumían de impenetrables. Ellos le ocultaban la ver dad porque —y eso era lo que pensaba— formaban parte de aquella comedia. Era una corazonada que se hacía más fuerte según rememoraba las conversaciones mantenidas con la marquesa de Blanchefort y el marqués de la Roche. Ambos se mostraron interesados por los dibujos, incluso se atrevieron a conjeturar con respecto al significado de los arcanos, proporcionándole cierta interpretación personal de la cabalística ceremonia. Y sin embargo, ninguno le preguntó el motivo de que le hubieran elegido precisamente a él, lo cual le llevó a pensar que ya lo sabían.

Observó de nuevo los dos últimos grabados extendidos sobre la mesa de su escritorio. En uno de ellos, el rey y la reina, totalmente desnudos, entrecruzaban unos tallos con el que llevaba la paloma. En el otro, introducían sus cuerpos en algo parecido a un baño de forma hexagonal. ¿Eran acaso su desnudez y el agua, quizá bautismal, símbolos alegóricos de un proceso de redención, tal y como asegurara su buen amigo el marqués de la Roche?

De pronto, algo llamó su interés. Debido a la iluminación que le proporcionaba la bujía de aceite vegetal pudo distinguir una imagen superpuesta al pergamino, algo incapaz de percibirse a simple vista. Era como si estuvieran impresas una encima de la otra. Lo intentó de nuevo, pero esta vez dándole la espalda a la luz. Al hacerlo descubrió que la imagen desaparecía por completo. Cada vez estaba más intrigado, lo suficiente para olvidar de momento la incógnita del proceso. Su atención se centraba ahora en resolver aquel misterio.

Tras darle varias vueltas a los pergaminos, vio como una de las puntas parecía abrirse en dos. Con cuidado de no romper las hojas, tiró suavemente hacia abajo al comprender que los bordes habían sido pegados ligeramente con resina, de forma adecuada para que no se estropease el interior. Así las cosas, donde creyó tener una página del enigmático texto de magia, poseía dos.

Una entrega por partida doble.

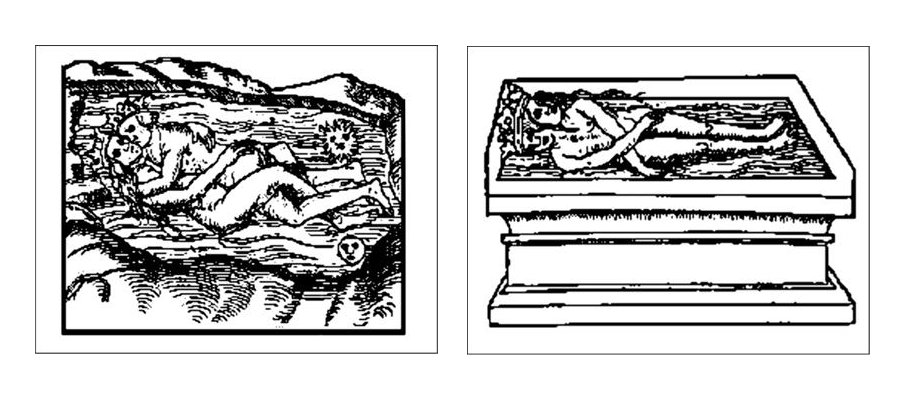

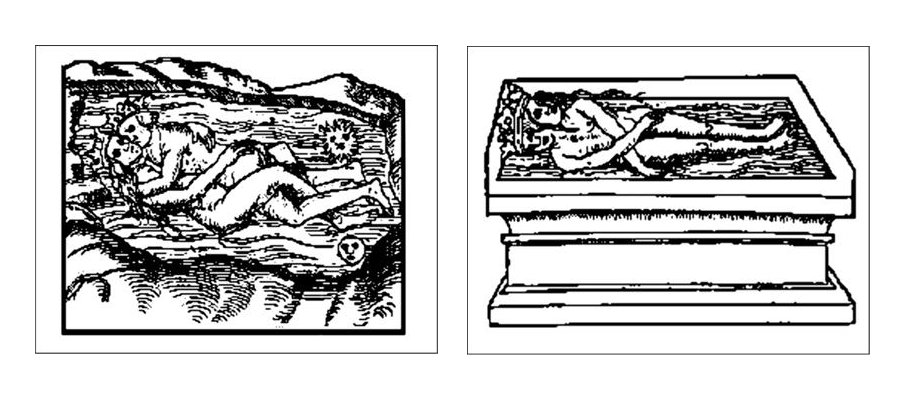

El efecto que le produjo observar los dos nuevos grabados fue devastador. Al principio se quedó sin habla; después sintió un escalofrío helado recorriéndole la columna vertebral. Tuvo un ataque de irracionalidad al darse cuenta de lo significativos que resultaban ambos dibujos. En el primero, el rey y la reina hacían el amor dentro de un estanque con agua, teniendo como testigos al Sol y a la Luna. En el otro, ambos quedaban atrapados en un mismo cuerpo, el cual aparecía tendido boca arriba como un cadáver en un nicho rebosante de agua. El rey y la reina se habían convertido en un ser andrógino.

Desquiciado, arrojó a un lado los pergaminos para sujetarse la cabeza con las manos, la cual le daba vueltas debido a la presión a la que estaba siendo sometida. En su mente se fraguaban dos posibilidades: la de estar realmente involucrado en un antiquísimo ritual relacionado con la exaltación del ser humano, o ser víctima de una broma de mal gusto a la que eran tan aficionados los aristócratas, aburridos de vivir siempre las mismas experiencias. En todo caso, decidió tomar la iniciativa y ponérselo difícil a quienes se habían tomado la molestia de inmiscuirse en su vida privada. Porque nadie, ni siquiera un grupo de locos maquinando a espaldas del mundo, tenía derecho a burlarse de él con dibujos significativos que parecían reprocharle su ambivalencia sexual.

Se sentía ofendido. Y alguien tendría que pagar por ello.

Con algo más de sensatez, recogió las hojas de pergamino esparcidas por el suelo para guardarlas después en el cajón de su mesa. Fue hacia la cómoda lacada con motivos florales, donde solía guardar los vestidos que utilizaba en Inglaterra. Abrió el primer cajón tras dudar unos segundos. Luego, seguro de sí mismo, extrajo ciertos ropajes que resultaban impropios para un hombre. Pero él era alguien diferente, capaz de cambiar de identidad transformando su apariencia externa.

Extendió sobre la cama un vestido de mujer con brocados en verde esmeralda, y con adornos de seda y gasa. Segundos después, sacó de su baúl el miriñaque y el corsé de ballenas metálicas, forradas de terciopelo, que le iban al conjunto. Era su mejor atuendo, copia idéntica del vestido que Jeanne Antoinette Poisson, marquesa de Pompadour, escogió para ser retratada por uno de los pintores de mayor prestigio de la Corte francesa.

Estaba decidido, Charles debía desaparecer un tiempo para que nadie pudiera seguirle la pista. De ahora en adelante sería Lía de Beaumont quien tomara las riendas de su vida.