Se despertó llorando, sin saber muy bien dónde se encontraba. El sueño se desvanecía lentamente al tiempo que la realidad le iba devolviendo la memoria y la razón. Tomó asiento en el borde del camastro, secándose el sudor de la frente con las sábanas. Tras unos segundos de indecisión optó por levantarse, e ir en busca de la jofaina para enjuagar su rostro. El agua fría le hizo recuperar las fuerzas y el aliento que tanto necesitaba. Luego se miró en el espejo con los cabellos aún humedecidos, tratando de auscultar en lo más profundo de su alma la auténtica naturaleza de su ser.

—Charles Geneviève Louise Auguste André Timothée… extraños nombres para un caballero. Tú eres algo más simple que todo eso. —Se burló del extenso patronímico que ostentaba desde su nacimiento, y también del hecho de que tres de ellos fueran de mujer.

Recobrados los ánimos, Charles de Beaumont fue hacia el ventanal y abrió sus puertas de par en par, permitiendo que los primeros rayos de sol penetraran e iluminasen de oro pálido la habitación. Su cuerpo se fue templando hasta sentir que estaba vivo. De nuevo la sangre corría por sus venas, ahora impulsada por el cambio de aires. Había regresado a París, y dejado atrás sus vivencias en Londres a causa de su tormentosa relación con la esposa del rey George. El monto total de su fortuna superaba las trescientas mil libras, y era relativamente joven, atractivo, y con una faz indeterminada que le abría las puertas de cualquier palacio europeo.

Tal era así, que gracias a sus rasgos finos y delicados de mujer llamó, en su juventud, la atención del príncipe Conti, coordinador de los asuntos secretos de Luis XV, quien le encargó la arriesgada misión de hacerse pasar por una joven descontenta de la política francesa y viajar a Rusia con el encargo de ganarse la confianza de la zarina Isabel: era en un momento en que la relaciones entre ambos países llegaban a su punto más crítico. Desde ese instante nace Lía de Beaumont, espía al servicio del monarca galo, que llegaría a San Petersburgo portando credenciales falsificadas que avalaban su identidad. En la nueva «Venecia del norte».

contactó rápidamente con los altos personajes de la Corte rusa, de ahí que fuera presentada a la joven zarina como una honorable muchacha, de buena familia, que huía del despotismo francés, gesto que le valió la simpatía de la familia imperial, y que aprovechó para entablar una estrecha relación con todos ellos. No pasó mucho tiempo antes de que la contratasen como lectora favorita de Isabel. Fueron años arriesgados vividos con intensidad cerca del Neva; pero al hacerlo como mujer, se jugó la idiosincrasia de su alma… y la perdió.

El naciente murmullo de París, con sus gentes arrojando los orines y defecaciones por la ventana, o el vocerío ordinario de los mercaderes más madrugadores, le trajo de vuelta al presente. Odiaba la hediondez de la capital, y sabía que tarde o temprano se cansaría de vivir en Francia; era inevitable. Se consoló pensando en la cara que pondrían los allegados del rey cuando le vieran pasear de nuevo por los grandiosos jardines de Versalles, pues el honor de haber recibido la Cruz de Saint-Louis, por su bravura en combate, le permitía ciertos privilegios reservados solo a los favoritos reales.

Se esfumó la primera impresión de desagrado tras aspirar reiteradamente el aire puro de la mañana. Decidido a pasear por las calles de París en busca de nuevas experiencias, llamó a su criado para que le ayudase en el vestir; pero antes se vendó con fuerza la herida congénita que atravesaba de un lado a otro su pecho, ocultándola como venía haciendo desde la adolescencia.

Los consejos de su lacayo solían aportarle mayor elegancia a su imagen. Quizá por ser hombre de ingenioso talento y natural reservado, confiaba plenamente en él; todo ello a pesar de llevar a su servicio algo menos de un año.

—Dime, Bernard… ¿qué sorpresa nos tiene reservada hoy la Corte? —preguntó el caballero d’Éon con su voce di castrato, una vez que el fámulo le ayudara a colocarse el uniforme de capitán de Dragones. Luego se miró con presunción en el espejo, retocándose varias veces las puntillas de sus mangas—. ¿Hay algún chisme de interés, o solo son lo de siempre, historias aburridas de maridos cornudos?

—Aparte del descontento general por la política llevada a cabo por las amistades de la condesa Du Barry, ya sabéis, el duque D’Aiguillón y demás, nada nuevo que pueda ser de vuestro interés, mi señor.

—Siempre ha sido así; intrigas palaciegas que benefician a unos pocos en perjuicio de la mayoría… —Se encogió de hombros—. ¡Y pensar que formo parte de esta sociedad tan despiadada! —concluyó en tono lúgubre.

—No os recriminéis, mi señor… —Fue el consejo de Bernard antes de hacerle entrega de su peluca—. Cualquiera que os conozca bien sabe que no sois de la misma calaña. La política, aparte de vivirse en palacio, se practica en las alcobas de los adúlteros. Es en este terreno donde debéis ejercitaros. Con vuestras maneras, hasta la más frígida condesa sentiría arder en su sangre el fuego de la pasión. Si queréis un consejo, yo, de vos, me preocuparía más de vivir, y dejaría a un lado los asuntos de palacio.

—Me acogeré a la sabiduría popular de un criado —suspiró—; aunque no sé si podré resistirlo.

Sin mediar más palabras se ajustó el postizo en la cabeza, mirándose por última vez en el espejo. Tras indicarle al asistente que no volvería hasta la hora de comer, se dirigió a la puerta de salida en busca del bullicio de las calles parisinas.

Se dedicó a deambular por los muelles de la Cité sin prestarle atención a los caminantes que pasaban por su lado, absorto en la profundidad de sus pensamientos. Al cabo de un buen tiempo, en el cual atravesó varias callejuelas tan angostas como las paredes de un húmedo calabozo, y amplias avenidas por las que circulaban peatones y carruajes, llegó en buena hora a la calle Saint-Martin. Entró en la casa de un afamado sastre que conocía desde su juventud. Fue recibido por el hijo mayor, puesto que su viejo amigo había fallecido recientemente, y ahora era la familia quien llevaba el negocio. No le importó el cambio al ser tratado con igual cortesía. La adulación siempre era un buen acicate para el cliente, y con ello aumentaban las ventas.

Después de encargar dos casacas y un traje para montar a caballo, siempre a la moda de París, se marchó tras adelantarle al hijo del finado diez monedas de oro. Ya en la calle, sintió de nuevo esa sensación vivificante que solo se advierte llegada la primavera, convencido de iniciar una nueva etapa de su vida.

Se detuvo frente a la fachada del convento de Saint-Merri para ajustarse el pañuelo del cuello, puesto que con tantas medidas y posturas cansadas se le había trastocado. En ese instante se le acercó un mendigo. Llevaba las ropas roídas y sucias, y apestaba a estiércol como nunca antes había oliscado. Debido a su tosca apariencia, Charles retrocedió impelido por la desagradable situación de tener que aguantarlo. Ya intuía la artimaña de costumbre, con ánimo de sonsacarle unas monedas, cuando vio que el desconocido extraía un pergamino enrollado que llevaba guardado en el bolsillo interior de su levita.

—¿Sois el caballero d’Éon? —preguntó el pordiosero, escrutándole de arriba a abajo con mirada inquisitiva.

—Sí, lo soy… ¿Y quién eres tú que conoces mi nombre?

—Eso no importa… —respondió con acritud, sin tener en cuenta la noble posición del cortesano—. Debéis coger este manuscrito y, además, desvelar su significado. Os anticipo que está incompleto. Más adelante recibiréis el resto. En cuanto a las dudas que os surjan, que no os desvíen de vuestro camino… Lo comprenderéis todo al final. Solo os puedo decir que haréis un gran bien a la humanidad descifrando su secreto.

Alargó el brazo, haciéndole entrega del susodicho pergamino. Charles no tuvo más remedio que coger el documento; los penetrantes ojos del mendigo le obligaron a hacerlo. Antes de que pudiera preguntarle qué sentido tenía todo aquello, el menesteroso se marchó con paso renqueado hacia la calle Faubourg Saint-Antoine.

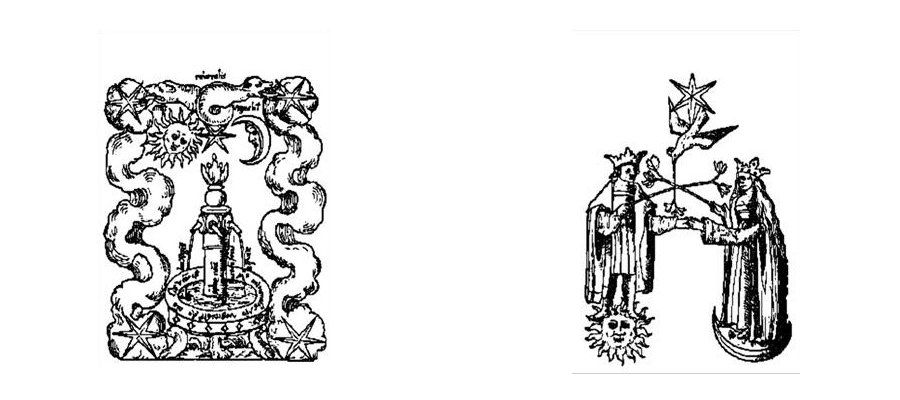

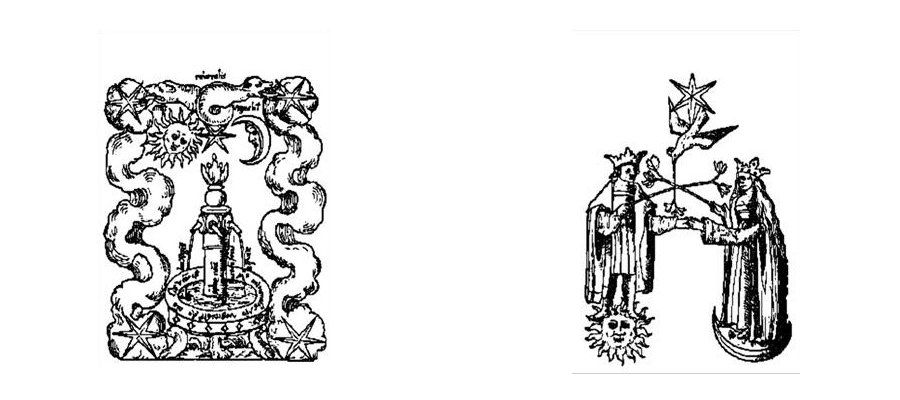

Ya a solas, rompió el lacre con cuidado, desenrollando a continuación el manuscrito. Se trataba de dos hojas sueltas pertenecientes a un texto antiguo, tal vez con más de doscientos años de antigüedad. En cada una de las páginas pudo ver grabados distintos con figuras arcanas que no supo descifrar.

Por más que lo intentó, le fue imposible hacerse con el significado de aquel jeroglífico. Alzó la mirada en busca del mendigo, pero la calle estaba desierta. A pesar de todo pudo sentir su mirada expectante.

El viento se levantó con furia, creando pequeños tornados que corrieron por toda la calle, y luego sobrevino el silencio. Únicamente se escuchaba el entrecortado sonido de su aliento y el incesante latir de su corazón. Entonces se dio cuenta de que estaba realmente asustado.