Como este año he cumplido diecisiete años, ya no estoy obligado a ir en el autobús escolar. Ahora, con mucho gusto, voy a pie. Los caballos del bus, unas pantagruélicas bestias oscuras criadas genéticamente hace mucho tiempo debido a su habilidad de rastrear, detectan mi olor característico. En más de una ocasión han dirigido el hocico en mi dirección, y me han señalado, con las fosas nasales bien abiertas, como en un grito silencioso y húmedo. Sin duda, prefiero la soledad que supone caminar bajo el cielo crepuscular.

Salgo de casa temprano, como todas las noches. Cuando llego a las puertas de entrada, alumnos y profesores, a caballo y en carruajes, ya se apelotonan formando sombras grises en la lúgubre penumbra.

Es una noche nublada y especialmente oscura. Con este término mi padre solía describir el momento en el que la negrura lo cubre todo. A mí me hace entornar los ojos, por eso es tan peligrosa. Los demás sólo lo hacen cuando comen algo agrio o huelen a podrido. Nadie entorna los ojos por el mero hecho de que esté oscuro: eso te delata. Por eso no me permito nunca ni una arruga en la frente. Cuando estoy en clase, me siento cerca de las lámparas de mercurio, que emiten un mínimo resquicio de luz (aunque hay quien prefiere la oscuridad tenue antes que el negro carbón). Eso reduce el riesgo de forzar la vista sin darme cuenta. La gente odia los asientos cercanos a las lámparas: hay demasiado resplandor; por eso siempre encuentro sitio.

Tampoco soporto que me pregunten en clase. He sobrevivido mezclándome, pasando desapercibido. El que me pregunten hace que la atención se centre únicamente en mí. Como esta mañana, cuando me ha llamado el profesor de trigonometría. Pregunta más que nadie, y por eso lo aborrezco. Además, escribe con una letra pequeñísima, y sus garabatos en la pizarra son casi imposibles de leer en la tenue oscuridad.

—A ver, H6, ¿qué te parece?

«H6» es mi denominación. Me siento en la fila H, asiento 6, de ahí el nombre, que cambia según dónde me encuentre. En la clase de sociales, por ejemplo, soy D4.

—¿Le importa si esta vez me abstengo? Me mira con gesto inexpresivo.

—La verdad es que sí. Es la segunda vez que lo haces esta semana.

Miro a la pizarra.

—No tengo ni idea. —Me resisto a intentar distinguir los números, por si termino entrecerrando los ojos sin querer. El profesor cierra ligeramente los párpados.

—No, no lo acepto. Sé que puedes hacerlo. Siempre bordas los exámenes. Podrías hacer la ecuación incluso durmiendo.

Mis compañeros se dan la vuelta para mirarme. No muchos, pero los suficientes como para ponerme nervioso. Incluida la persona que se sienta delante de mí, Ashley June. Su denominación en esta clase es G6, pero para mí siempre ha sido Ashley June. Desde la primera vez que la vi, hace años, se me quedó ese nombre.

Se vuelve y me mira con sus espléndidos ojos verdes. Parece una mirada comprensiva, como si al final se hubiera dado cuenta de que a menudo admiro, desde atrás, su frondosa cabellera caoba, ese magnífico y deslumbrante color, y recuerdo con nostalgia su tacto sedoso en mis manos de hace tantas lunas. Me sostiene la mirada con sorpresa, al ver que no la aparto como he hecho durante años. Desde el momento en que noté su interés por mí, desde que sentí que algo se agitaba en mi corazón por ella.

—¿H6? —El profesor empieza a dar golpecitos con la tiza en la pizarra—. Inténtalo, vamos.

—De verdad que no sé.

—¿Qué te pasa? Esto es básico para ti. —Me observa, concentrado—. Mira, hagámoslo juntos. Limítate a leer el enunciado.

De repente la situación se ha puesto tensa, pero no es nada que justifique un ataque de pánico. Al menos, de momento.

—Supongo que aún no se me ha despertado el cerebro.

—Limítate a leer el enunciado. Nada más —me ordena, con un toque de seriedad en la voz.

De golpe, todo esto no me gusta nada. El profesor empieza a tomárselo como algo personal. Cada vez hay más ojos posados en mí. Empiezo a carraspear por los nervios, pero me doy cuenta justo en el momento oportuno. La gente no carraspea nunca. Inspiro, y me fuerzo a hacer que el tiempo retroceda. Reprimo las ganas de limpiarme el labio superior, donde imagino que se me han empezado a formar gotitas de sudor.

—¿Tengo que volver a pedírtelo?

Delante, Ashley June me mira cada vez más fijamente. Por un momento me pregunto si es por el labio. ¿Es que ve un nimio brillo de sudor? ¿He olvidado afeitarme un pelo? Entonces levanta el brazo, pálido y esbelto como el cuello de un cisne saliendo del agua.

—Creo que yo lo sé —se ofrece, levantándose del asiento.

Le coge la tiza al profesor, que se ha quedado desconcertado por sus maneras tan directas. Los alumnos no acostumbran a salir a la pizarra sin que se les pida. Pero, por otra parte, se trata de Ashley June, alguien que siempre se sale con la suya. Mira la ecuación y después se pone a escribir números y letras bien grandes con una rápida floritura. Termina unos instantes después, y ella misma se pone una marca de visto bueno y un 10 al lado. Mientras se limpia las manos, vuelve a su sitio. Algunos alumnos empiezan a rascarse las muñecas, y el profesor, también.

—Muy divertido, me ha gustado —afirma mientras se rasca la muñeca cada vez más rápido. Muchos alumnos lo imitan, y oigo el sonido inconfundible de las uñas.

Aunque no me gusta en absoluto, me uno a ellos. Tengo las muñecas defectuosas. No me pican cuando encuentro algo divertido. Tengo el instinto natural de sonreír —eso que hago cuando ensancho la boca y muestro los dientes—, pero no el de rascarme la muñeca. Allí tengo terminaciones nerviosas, no el hueso de la risa.

De repente se oye un mensaje a través del sistema de megafonía. Todo el mundo deja de rascarse y se sienta. La voz suena robótica, a medio camino entre masculina y femenina, y autoritaria. El sonido es atronador.

«Aviso importante. Esta noche, dentro de tres horas, a las dos de la madrugada, el gobernante hará una declaración para toda la nación. Se requiere que participen todos los ciudadanos. Por consiguiente, se cancelarán todas las clases que se estén dando en ese momento. Profesores, alumnos y todo el personal administrativo se reunirán en la sala de actos para ver la retransmisión en directo de nuestro querido gobernante.»

Y eso es todo. Después de las campanillas finales, no habla nadie. Nos hemos quedado atónitos con la noticia. El dirigente, a quien hace décadas que no se ha visto en público, casi nunca hace ninguna aparición televisiva. Lo habitual es que deje los anuncios administrativos o de Palacio a los cuatro ministros que tiene a su cargo (los de Ciencia, Educación, Alimentación y Justicia) o a los quince directores (Ingeniería de caballos, infraestructura urbanística, Estudios sobre hepers, etcétera) que están por debajo de aquéllos en el escalafón.

El hecho de que sea él mismo quien dé el comunicado no se le pasa a nadie por alto. Todo el mundo empieza a hacer especulaciones. Una declaración para toda la nación sólo se reserva para las ocasiones menos comunes. En los últimos quince años sólo ha ocurrido dos veces. Una, para anunciar la boda del gobernante, y la otra, más célebre, para anunciar la caza de hepers.

Aunque la última tuvo lugar hace diez años, la gente sigue hablando de ella. El Palacio sorprendió al público al anunciar que había estado albergando en secreto a ocho hepers vivitos y coleando. Para levantar la moral durante un momento de recesión, el gobernante decidió liberar a estos seres, que durante años de confinamiento habían engordado, eran lentos y estaban totalmente desconcertados. Al soltarlos como corderos en el matadero, nunca tuvieron ninguna oportunidad. Les dieron doce horas de ventaja. Después, se permitió que los persiguieran un grupo selecto de políticos bien relacionados, unos millonarios y dos ciudadanos afortunados elegidos mediante sorteo. Esa noche, ningún ciudadano se despegó de la pantalla de la tele, petrificados todos por el espectáculo. Un cazador, que mató y se comió a cinco de las ocho presas, se convirtió al momento en una celebridad. El acontecimiento hizo aumentar la popularidad del gobernante.

Mientras me dirijo a la cafetería para comer, noto el entusiasmo que flota en el ambiente. Muchos esperan el anuncio de otra caza. Se rumorea la posibilidad de un sorteo entre los ciudadanos. Hay quien se muestra escéptico:

«¿No se extinguieron ya los hepers?». Pero incluso los que dudan, babean ante esta perspectiva, y los chorros de saliva les caen de la barbilla a la camisa. Ya hace años que nadie ha probado su sangre ni se ha pegado banquete alguno con su carne. La sola posibilidad de que el gobierno los haya albergado en secreto, y de que cualquier ciudadano tenga una posibilidad de ganar el sorteo, hace que el colegio entero se ponga histérico.

Recuerdo la que tuvo lugar hace diez años. Mi profesor encendió la televisión durante la clase, tal como se había ordenado. Rememoro las imágenes húmedas, violentas y horribles. Los gritos. El caos en la clase mientras mirábamos, alumnos encima de los escritorios, silbando y parpadeando de emoción. Lo difícil que fue reprimir la repulsión que sentía, y sustituirla por una emoción forzada y falsa euforia. Sobre todo, me acuerdo de mi madre. Su cara aterrorizada. Sus gritos. Ésa fue la última vez que la vi, que oí su voz, gritando en la oscuridad, en la pantalla de la tele, en mis pesadillas.

La cafetería está abarrotada y hay mucho bullicio. Hasta el personal de cocina habla de la declaración mientras sirve la comida —carne sintética— en los platos. Este momento del día siempre ha supuesto un desafío para mí, ya que no tengo amigos. Soy un ser solitario, en parte porque es más seguro: cuanto menos interactúe, menos probabilidades tendré de que me descubran. Pero, sobre todo, la idea de que tus supuestos compañeros se te puedan comer vivo anula cualquier posibilidad de compartir nada íntimo con ellos. Que me llamen quisquilloso, pero la muerte inminente en manos (o dientes) de un amigo que te llegaría a chupar la sangre sin pensarlo sabotea cualquier intento de amistad.

Por eso como solo casi siempre, pero hoy, cuando estoy pagando, apenas quedan sitios libres. Entonces veo a F5 y a F19, de la clase de matemáticas, y me siento con ellos. Los dos son idiotas, aunque F19 un poco más. En mi fuero interno los llamo Idiot y Doofus.

—Hola, tíos.

—Hola —contesta Idiot, prácticamente sin mirar.

—Todo el mundo habla de la declaración —les digo.

—Sí —asiente Doofus mientras se llena la boca de comida.

Durante un rato nos quedamos en silencio. Es lo que me suele pasar con ellos dos. Son friquis informáticos que se quedan despiertos hasta las tantas de la madrugada. Cuando como con ellos, quizá una vez a la semana, hay veces en las que no nos decimos absolutamente nada. Es entonces cuando me siento más cerca de ellos. Tras un rato, Doofus añade:

—Últimamente me he dado cuenta de algo.

—¿De qué? —contesto mirándolo.

—Hay alguien bastante interesado en ti. —Le da otro bocado a la carne cruda y sangrienta, el líquido le gotea por la barbilla y termina cayendo en el plato.

—¿Te refieres al profesor de mates? Ya, el tío no me deja en paz en trigonometría.

—No, me refiero a otra persona. Una chica. Esta vez levantamos la vista Idiot y yo.

—¿En serio? —pregunta Idiot.

—Te ha estado mirando durante los últimos minutos.

—No es a mí. —Tomo un sorbo—. Seguramente te mira a ti. Se miran entre ellos. Idiot se rasca repetidamente la muñeca.

—Qué curioso —dice Doofus—, te juro que lleva un tiempo observándote. Y no sólo hoy: la he visto durante todas las comidas de las últimas semanas.

—En fin —concluyo fingiendo desinterés.

—No, en serio, ahora te está mirando. Detrás de ti, en la mesa de la ventana.

Idiot se da la vuelta. Después se empieza a rascar la muñeca cada vez más rápido.

—¿Qué gracia tiene? —Bebo otra vez para reprimir las ganas de volverme. Mi compañero cada vez se rasca más.

—Deberías mirar, no es broma.

Me doy la vuelta poco a poco, y echo un vistazo rápido. Al lado de la ventana sólo hay una mesa, donde come un grupo de chicas, «las deseables». Así es como las conocemos. Y esa mesa es suya, todo el mundo sabe por una especie de regla no escrita que no se puede ocupar. Es del dominio de las chicas populares, las que tienen novios guapos y llevan ropa de marca. Sólo puedes acercarte si ellas te dejan. He visto a sus chicos esperar obedientemente en un rincón hasta que les dan permiso.

Ninguna se fija en mí. Ajenas al mundo exterior de la esfera de la mesa, charlan y comparan sus joyas. Entonces una de ellas me dedica una mirada persistente. Se trata de Ashley June, que me observa con la misma nostalgia y el deseo que me ha dedicado decenas de veces durante los últimos años.

Aparto la vista y me doy la vuelta. Ahora Idiot y Doofus se rascan las muñecas como locos. Siento el calor de un peligroso rubor que empieza a apoderarse de mi cara, pero por suerte están demasiado ocupados rascándose para darse cuenta. Lo sofoco respirando profundamente hasta que desaparece.

—Ahora que lo pienso —dice Idiot—, ¿no le gustabas a esa chica? Sí, sí, creo que sí, hace un par de años.

—Aún se muere por ti. Después de todo este tiempo, la pones a cien —bromea Doofus. Ahora ambos se rascan sin control.

Casi cancelan la clase de natación de después de comer (sí, el entrenador está loco). Nadie del equipo se puede concentrar. En el vestuario, los ánimos están exaltados por los últimos rumores acerca de la declaración. Espero a que todos se vayan para cambiarme. Cuando me estoy desnudando, entra alguien.

—Buenas —saluda Poser, el capitán del equipo, quien, tras arrancarse la ropa, se enfunda en un bañador ultraceñido. Después se agacha para hacer unas flexiones y se le hinchan los tríceps y los pectorales. En la taquilla le esperan unas pesas para hacer ejercicios de bíceps. El tío bueno hace esto antes de cada entrenamiento, y así se motiva al máximo. Tiene un club de fans formado por estudiantes de primero y segundo del equipo femenino. Le encanta posar. Lo he visto dejándose tocar los músculos. No me importa. Antes se quedaban embobadas conmigo. Las más atrevidas me hacían la pelota y venían a hablar conmigo durante el entrenamiento, hasta que se dieron cuenta de que prefería estar solo. Por suerte, Poser se ha llevado casi toda esa atención.

Ahora hace diez flexiones seguidas a gran velocidad.

—Tiene que tratarse de una caza de hepers —observa, mientras hace una pausa en mitad de una flexión—. Esta vez tendrían que olvidarse de hacerlo mediante sorteo. Es un acontecimiento mediático; tendrían que elegir a los fotogénicos. Y ahí entro yo —añade al llegar abajo. Después realiza diez más, las últimas tres con una sola mano.

—Sin duda.

—Suficiente —anuncia después de hacer unas pesas. Se pasa la mano una última vez por el pelo y sale por la puerta. Sólo entonces me quito toda la ropa y me pongo el bañador.

Nada más llegar, el entrenador ya nos está gritando. Mientras nadamos, sigue echándonos bronca por nuestra falta de concentración. El agua, que para mí está demasiado fría incluso en un día normal, hoy está helada. Hasta algunos compañeros se quejan de la temperatura, algo que no hacen casi nunca. A diferencia del resto, el agua fría me afecta. Me hace temblar y me pone la «piel de gallina», como decía mi padre. Ésta es una de las muchas cosas en las que me diferencio de los demás, ya que, a pesar de que nuestra fisiología es prácticamente idéntica, hay diferencias fundamentales y de enormes proporciones que se ocultan bajo la frágil y engañosa superficie de nuestro parecido.

Hoy todo el mundo va más lento. No hay duda de que están distraídos.

Necesito ir más rápido. Tengo que esforzarme al máximo por no temblar. Incluso cuando el agua está a la temperatura habitual, con todo el mundo dentro, me cuesta unos veinte minutos acostumbrarme. Hoy, en cambio, tengo cada vez más frío. Necesito nadar más rápido.

Después de una piscina de calentamiento, cuando estamos descansando en la parte poco profunda, me invaden de repente unas ganas tremendas de lanzarme a nadar en el estilo prohibido. Sólo mi padre me ha visto hacerlo. Fue hace años, durante una de nuestras excursiones de día a una piscina local. Por algún motivo, sumergí la cabeza en el agua. La primera señal de ahogo se produce cuando la nariz y las orejas quedan sumergidas. A los socorristas se les entrena para vigilar esto; cuando ven hundirse una cabeza, corren por los silbatos y los chalecos salvavidas. Por eso el nivel del agua, incluso en la parte profunda, sólo llega hasta la cintura. Se suele decir que la natación es para los adictos a la adrenalina, los que coquetean con la muerte, pero en realidad no lo es. A la primera advertencia de peligro, puedes ponerte de pie. Hay tan poca profundidad que no se te puede ahogar ni el ombligo.

Pero a mí, ese día, con la cabeza debajo del agua, no sé qué me pasó. Me sumergí e hice una cosa. No sé cómo explicarlo si no es diciendo que aguanté la respiración. Mantuve el aire en los pulmones con la boca cerrada. Durante unos segundos, o un poco más, estuve bien. Fueron más o menos diez, y no me ahogué.

Ni siquiera tuve miedo. Abrí los ojos, y me vi los brazos borrosos. Oí que mi padre me gritaba, el sonido del agua que salpicaba a mí alrededor. Le dije que no pasaba nada. Le enseñé a hacerlo. Al principio no se lo creía, no dejaba de preguntarme si estaba bien. Hasta que al final lo hizo él. No le gustó ni un poco.

La siguiente vez, hice lo mismo. Pero en esa ocasión, con la cabeza dentro, estiré los brazos y di brazadas, una después de otra. Me zambullí en el agua, y moví las piernas. Fue genial. Luego me puse de pie, me atraganté y tosí. Mi padre, preocupado, se acercó caminando. Pero me volví a meter. Avanzaba con brazos y piernas por debajo y le dejé atrás. Era como si estuviera volando.

Cuando regresé, mi padre sacudía la cabeza, enfadado. Estaba asustado. No hacía falta que dijera nada (aunque lo hizo sin parar), eso ya lo sabía yo. Lo llamó «el estilo prohibido». No quería que volviera a nadar así nunca más. Por eso no volví a hacerlo.

Lo que pasa es que hoy me congelo. Todos hacen las cosas mecánicamente, hasta hablar. Mantienen la cabeza sonriente por encima del agua, mientras que los pies y las manos chapotean por debajo como patos en el estanque. Yo quiero dar brazadas fuertes y patadas para calentarme.

Y es entonces cuando lo noto. Un escalofrío me sacude el cuerpo. Levanto el brazo derecho. La piel de gallina, esos grotescos bultitos, lo cubre. Chapoteo más rápido e impulso el cuerpo hacia delante. Demasiado rápido. Choco de cabeza con los pies de la persona que tengo delante. Cuando vuelve a ocurrir, me mira mal. Voy más lento. El frío se me filtra en los huesos. Sé qué debo hacer: salir antes de que el temblor se descontrole, y huir al vestuario. Pero cuando levanto los brazos, aparece una especie de hormigueo, tan desagradable como el plástico de burbuja, y todo el mundo lo ve. Después me pasa algo raro en la mandíbula. Los dientes me empiezan a castañetear. Cierro la boca.

Cuando todos terminamos la piscina, descansamos antes de empezar la siguiente. Hemos ido demasiado rápido y nos quedan doce segundos, los más largos de mi vida, hasta la siguiente ronda. Los chicos empiezan a quejarse.

—Se olvidaron de encender la calefacción. El agua está muy fría.

—Seguramente los de mantenimiento estaban muy ocupados hablando sobre la declaración.

El agua nos llega a la cintura, pero yo me mantengo en cuclillas, con el cuerpo debajo del agua. Me paso los dedos por la piel, que está llena de bultitos. Miro el reloj. Diez segundos más para pasar desapercibido y mantener la esperanza…

—¿Qué te pasa?—me pregunta Poser—. Pareces enfermo. El resto del equipo se da la vuelta.

—N–n–nada —respondo castañeteando. Recompongo la voz y vuelvo a soltarlo—: Nada.

—¿Seguro?

Como no me fío de mi voz, asiento con la cabeza. Desvío la vista al reloj. Quedan nueve segundos. Es como una tortuga.

—¡Entrenador! —grita Poser agitando el brazo—. Le pasa algo.

El entrenador vuelve la cabeza, pero parece que le cueste avanzar. Su ayudante ya viene hacia nosotros. Yo levanto las manos.

—Estoy bien —les aseguro, pero me tiembla la voz—. No me pasa nada, nademos.

Una chica que tengo enfrente me examina de cerca.

—¿Por qué le hace eso la voz? ¿Por qué le tiembla?

El miedo me paraliza. Una sensación espesa se apodera de mi estómago y lo revuelve. «Haz lo que sea con tal de sobrevivir —me diría mi padre alisándome el pelo—. Lo que sea.» Y en ese preciso instante, con los entrenadores acercándose y todo el mundo mirándome, encuentro el modo. Vomito una masa de un tono amarillo verdoso mezclada con baba y saliva. No es demasiado, y se queda flotando en la superficie como una mancha de aceite. Sin embargo, unos trozos incoloros se sumergen.

—Pero ¡qué asco! —grita la chica mientras trata de apartar el vómito y salta hacia atrás.

El resto de nadadores se alejan también, mientras sacuden los brazos y las manos. La marea de vómito verde vuelve por casualidad hacia mí.

—¡Sal del agua ahora mismo! —me ordena el entrenador.

Le hago caso. La mayoría está demasiado distraída con el vómito como para advertir mi cuerpo, dominado por el temblor y la piel de gallina. El entrenador y su ayudante vienen hacia mí. Levanto el brazo, como si fuera a vomitar otra vez, y paran en seco. Corro doblado hacia el vestuario. Una vez allí emito gruñidos de arcadas mientras me seco y me pongo la ropa. No dispongo de mucho tiempo antes de que entren. No dejo de temblar ni con la ropa puesta. Los oigo cada vez más cerca. Me lanzo al suelo y empiezo a hacer flexiones. Lo que sea con tal de que mi cuerpo entre en calor.

Pero es inútil, no paro de estremecerme. Cuando oigo las primeras voces entrar cautelosamente, cojo mi bolsa y salgo. Al pasar por su lado, les digo que no me encuentro bien. Se apartan con cara de asco, pero me da igual. Estoy acostumbrado a esa mirada. Así me veo yo cuando estoy solo en casa y me miro en el espejo. Te pasas la vida intentando no ser de una determinada manera, y al final lo terminas odiando.

En clase de literatura inglesa, antes de la declaración, no hay quien se concentre. Lo único que queremos hacer, incluida la profesora (que descarta cualquier intento de dar clase), es hablar sobre ello. Yo estoy callado, tratando de descongelarme; aún siento el frío en los huesos. Ella insiste en que tiene que ser otra caza.

—No puede ser que el gobernante se vuelva a casar —nos dice mientras la mirada se le va al reloj para ver cuánto falta para las dos de la madrugada.

Por último, a la 1.45, nos llevan al auditorio, que rebosa entusiasmo. Los profesores se colocan de pie en los laterales, cambiando de posición. Hasta los conserjes merodean inquietos en el fondo. Entonces llegan las dos en punto, y en la pantalla que hay en el escenario aparece el símbolo de nuestra nación: dos colmillos blancos, que representan la verdad y la justicia. Durante un instante aterrador, el proyector hace unos ruidos y se queda en blanco. Un gruñido general se extiende por las filas de asientos, pero los técnicos corren y, al cabo de un minuto, ya vuelve a funcionar.

Justo a tiempo. El gobernante, sentado a su escritorio del Despacho Circular, empieza el discurso. Tiene las manos entrelazadas, y las uñas le relucen bajo los focos.

—Estimados ciudadanos, cuando esta noche se anunció que iba a hablar, muchos de vosotros —hace una pausa dramática—, si no todos, os quedasteis, cuando menos, intrigados. Mis consejeros me informan de que la inquietud se extendió por esta magnífica tierra, y que muchos estabais nerviosos por las especulaciones, e incluso os estabais preocupando en exceso. Pido disculpas si ha sido así; no era mi intención, puesto que me dirijo a vosotros para haceros llegar una noticia, pero ésta no es de guerra, ni de dolor, sino de una gran alegría.

Al oír esas palabras, todo el auditorio se inclina hacia delante. Por todo el país, los más de cinco millones de ciudadanos se agrupan delante de televisores y pantallas gigantes con el alma en vilo. El gobernante prosigue:

—Os anuncio, apreciado pueblo, que este año volveremos a celebrar el más prestigioso acontecimiento. —La lengua se le sale y se humedece los labios—. Por primera vez en una década…, ¡volveremos a tener una caza de hepers!

En ese momento, las cabezas de los allí presentes empiezan a agitarse en todas las direcciones y se oyen fuertes resoplidos nasales. El movimiento entrecortado del vaivén de cabezas y el sonido de aire succionado dominan el auditorio y lo hacen retumbar de emoción.

—Antes de despedirme y de que el director del Instituto de Hepers os proporcione todos los detalles —concluye el gobernante—, permitidme que os diga que este tipo de acontecimiento representa nuestra identidad. Condensa todo aquello que hace notable esta nación: el carácter, la integridad y la perseverancia. ¡Que gane el mejor!

El escandaloso estruendo de las patadas en el suelo llena el auditorio. Como si fuéramos sólo uno, nos ponemos en pie con él, colocándonos las manos en la garganta mientras su imagen desaparece de la pantalla. Entonces empieza a hablar el director, un hombre robusto y despierto, de conducta diligente y que va de punta en blanco. Nos explica que este año habrá un equipo de caza de entre cinco y diez personas. A diferencia de la caza anterior de hace una década, en la que se reservó un lugar para políticos y millonarios, esta vez la selección se realizará exclusivamente a través de un sorteo.

—Vivimos en una democracia en la que cuentan todas y cada una de las personas. Por tanto, todos y absolutamente todos los ciudadanos mayores de quince años y menores de sesenta y cinco recibirán una combinación de cuatro cifras asignadas al azar. Dentro de exactamente veinticuatro horas, se escogerán los números de manera aleatoria y se anunciarán públicamente en directo por televisión. Entre cinco y diez de ustedes estará la combinación ganadora.

Se sacuden cabezas, y se oyen crujir las vértebras. «¡De cinco a diez ciudadanos!»

—Los ganadores del sorteo se trasladarán inmediatamente después al Instituto de Hepers de Investigación Avanzada para realizar una formación de cuatro noches. Después dará comienzo la caza.

Los silbidos y gruñidos estallan en el auditorio, y el director continúa con la explicación:

—Las reglas de la caza son sencillas. A los hepers se les dará una ventaja de doce horas en las llanuras del desierto, y después se soltará a los cazadores.

¿El objetivo? Cazarlos y comer más que los demás. —Mira fijamente a la cámara—. Pero vamos demasiado de prisa, ¿verdad? Primero tienen que convertirse en uno de los ganadores del sorteo. Buena suerte a todos.

Después continúan las patadas en el suelo, que el director silencia al alzar la mano.

—Una cosa más. ¿He dicho algo sobre los hepers? —Entonces hace una pausa y todo el mundo se inclina hacia delante—. La mayoría de ellos eran demasiado jóvenes durante la caza anterior. Por aquel entonces, en realidad no eran más que bebés. —Un cruel destello se posa en su mirada—. Pero desde entonces los hemos criado en un entorno perfectamente controlado para asegurarnos no sólo de que nos proporcionarán carne suculenta y sangre abundante, sino también de que serán más hábiles que la última vez. Por último, mientras estamos aquí hablando, ellos están perfectamente listos y preparados para su caza y consumo.

Las rascaduras de muñecas y el babeo son incesantes.

—Amables ciudadanos —continúa el director—, no hay mejor momento que el presente. La mayoría recibirá en el trabajo, dentro de un minuto, sus números para el sorteo. Las madres que están en casa lo harán mediante correo electrónico en su cuenta oficial. Los alumnos de instituto y los universitarios los tendrán en sus escritorios. Buena suerte a todos. —Y así desaparece su imagen. Por lo general, salimos por filas, en orden. Sin embargo, hoy, la masa resbaladiza y viscosa de estudiantes sale despedida, e impera el caos. Los profesores, que suelen mantenerse en los laterales dirigiendo el tráfico, han sido los primeros en salir corriendo a su sala.

Cuando volvemos al aula, todo el mundo accede desesperado a su correo, con los dedos de uñas afiladas tamborileando en la pantalla de cristal del escritorio. Yo, por mi parte, hago el número de sacudir la cabeza y babear con la mayor impostura posible. En la parte superior de mi bandeja de entrada, en mayúsculas de color carmesí, encuentro el correo del sorteo:

Re: TUS CIFRAS PARA EL SORTEO DE LA CAZA DE HEPERS.

Y mis números son los siguientes: 3,16, 72 y 87.

No podrían importarme menos.

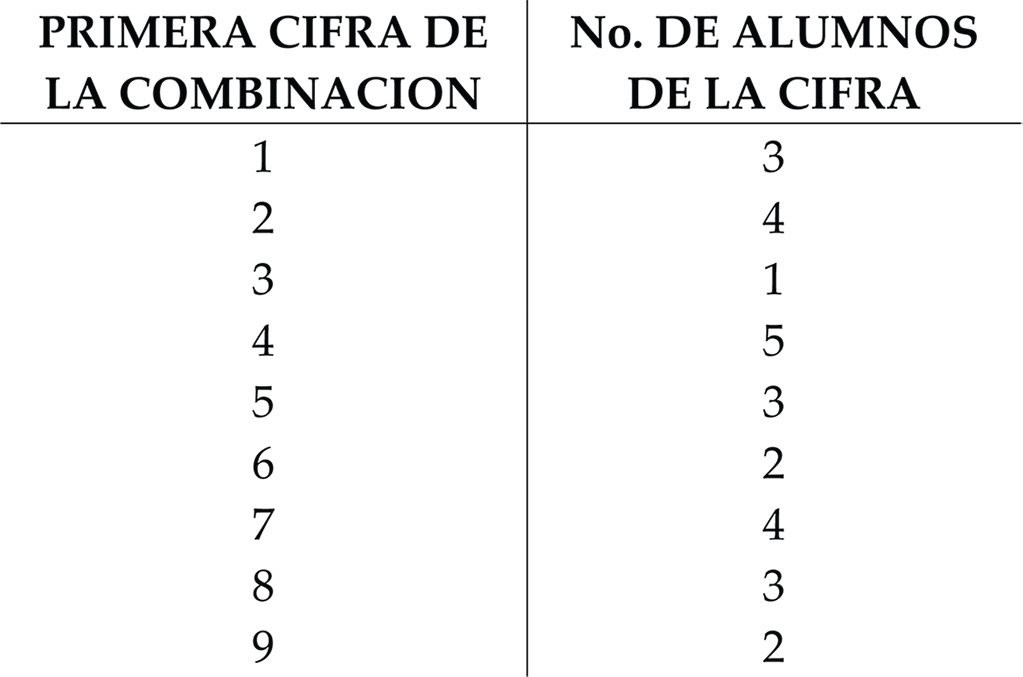

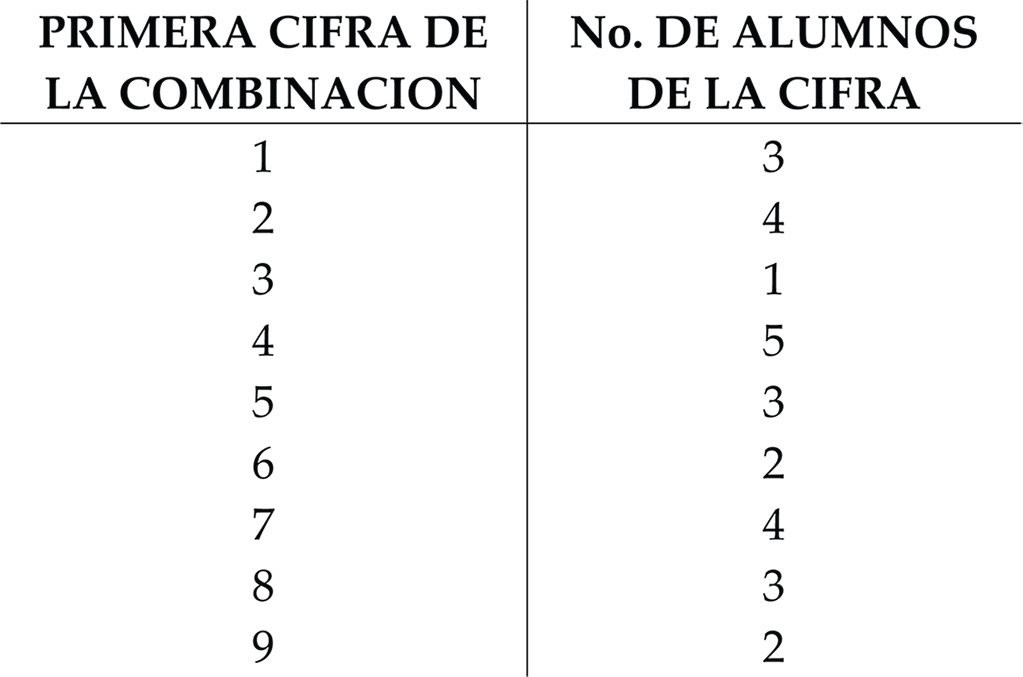

Todos comparten los suyos. Un minuto después nos damos cuenta de que la primera cifra de la combinación va del 1 al 9. Las tres restantes se encuentran entre el 0 y el 99. En la pizarra confeccionan un cómputo insignificante acerca de la primera cifra:

Las teorías irracionales se formulan a toda prisa. Por algún motivo, se presume que el número 4, el más común en la clase, es el que tiene más probabilidades de ser la primera cifra elegida. En cambio, el 3, con una sola persona, yo, se descarta por no tener posibilidades. Por mí, perfecto.

Está oscuro cuando llego a casa, pero un atisbo de gris mancha el cielo. Dentro de una hora el sol de la mañana estará orientado hacia las lejanas montañas del este y sonará una sirena. Quien esté fuera tan sólo tendrá cinco minutos para encontrar refugio antes de que los rayos se vuelvan letales. De todos modos es extraño que haya alguien en el exterior en ese momento. El miedo al sol garantiza que, en el momento en el que las sirenas suenan, las calles se vacíen y se bajen las persianas.

De repente, cuando introduzco la llave en la cerradura, noto algo.

¿Perfume? No consigo estar seguro. Examino el camino de entrada y las calles. A excepción de algunos carruajes tirados por caballos que se apresuran a llegar a sus casas, no hay nadie. Olfateo el aire y me pregunto si me lo habré imaginado. Alguien ha estado aquí justo antes de que yo llegara. Vivo solo. Nunca he invitado a nadie. Aparte de mí, ninguna otra persona ha estado ni siquiera en el umbral. Hasta hoy.

Con cautela rodeo el perímetro de mi casa en busca de alguna señal, pero todo parece normal. Después de cerrar la puerta principal, me quedo escuchando a oscuras. No hay nadie dentro. La persona que estuvo fuera no llegó a entrar. Entonces enciendo las velas y se produce una explosión de colores.

Éste es mi momento favorito del día. Cuando me siento como un prisionero que da sus primeros pasos hacia la libertad o como un submarinista saliendo de las profundidades del mar mítico y cogiendo aire. Éste es el momento, después de las interminables horas grisáceas de la noche, en el que vuelvo a ver color. Bajo la luz parpadeante de la vela, los tonos estallan e inundan la habitación con flotas de arcoíris fundidos.

Pongo la cena en el interior del microondas. Tengo que cocinarla veinte veces porque el temporizador sólo llega a los quince segundos. Me gusta caliente, ligeramente carbonizada, no la porquería tibia y sosa que me veo obligado a comer fuera. Me quito los colmillos y los guardo en el bolsillo. Entonces le doy un bocado a la hamburguesa, disfrutando el calor entre los dientes, saboreando la sólida sensación de lo crujiente. Cierro los ojos de placer. Y me siento sucio y avergonzado.

Después de ducharme, eso que se hace cuando te frotas el cuerpo con agua y jabón para eliminar el olor, me tumbo en el sofá con la cabeza apoyada encima de unas sudaderas dobladas. Sólo hay una vela encendida, que proyecta sombras parpadeantes en el techo. Las asas para dormir cuelgan del techo; las colocamos hace años como adorno, por si alguna vez teníamos algún visitante. Tengo la radio encendida con el volumen bajo. El analista explica:

—Muchos expertos aventuran que el número de hepers puede oscilar entre tres y cinco. Sin embargo, como el director no se pronunció al respecto, no hay manera de saberlo.

El programa continúa, y algunos oyentes meten baza, como una mujer cascarrabias que supone que todo es un montaje. El «ganador» terminará siendo alguien forrado y con enchufes. De repente se corta la llamada. Sólo hay una cosa cierta: por lo menos tiene que haber dos hepers, ya que el ministro, en un bucle de voz retransmitido sin cesar, utilizó el plural.

Escucho a algunos oyentes más, y después me levanto a apagar la radio.

En el silencio posterior, oigo el tamborileo de la lluvia en las persianas.

A veces mi padre me llevaba a pasear de día. No obstante, a excepción de las veces en que me llevó a nadar, yo odiaba salir. La claridad era abrumadora, incluso con gafas de sol. El sol ardiente era como un ojo sin pestañear que vertía luz como ácido cayendo de un vaso de precipitados, y convertía la ciudad en un destello interminable. No se movía nada en el exterior.

Me llevaba a estadios y centros comerciales vacíos. No había nada cerrado, y la luz del sol garantizaba la mejor seguridad. Teníamos a nuestra disposición un parque entero para hacer volar cometas, o la piscina pública vacía. Me decía que la capacidad de resistir los rayos del sol era una virtud que nos hacía muy poderosos. «Resistimos aquello que los mata.» En cambio, para mí sólo se trataba de algo que nos hacía diferentes, no más fuertes. Yo quería ser como los demás, permanecer sobreprotegido en el domo de tinieblas que era nuestro hogar. La oscuridad me consolaba. A mi padre le dolía oírlo, pero no decía nada. Poco a poco dejamos de salir.

Menos cuando teníamos una horrible necesidad imperiosa. Como ahora. Abro la puerta. Ha dejado de llover y me arriesgo.

La ciudad duerme profundamente tras las capas de oscuridad. «Tomo prestado» un caballo de un patio de unos vecinos y cabalgo por las calles desiertas bajo un cielo encapotado.

Hoy salgo porque siento la necesidad de vez en cuando. Cuando mi padre vivía, íbamos juntos. La vergüenza era mutua, nunca hablábamos ni nos mirábamos. Íbamos lejos, más allá de las fronteras de la ciudad, hasta las Vastas Tierras de Límite Incierto. Como el nombre es tan largo, mucha gente se limita a llamarlas «Vastas». Se trata de una extensión interminable de llanuras desérticas. Nadie sabe hasta dónde llegan, ni qué hay más allá.

Al vivir en una zona residencial de la periferia, lejos de los altos edificios de oficinas del Distrito Financiero, y más lejos aún del centro de la metrópolis donde los rascacielos del gobierno abarrotan el paisaje, no me lleva mucho tiempo dejar atrás la ciudad. Los límites son vagos; no hay ninguna muralla que delimite el principio de las Vastas. La frontera es imperceptible. Las casas desperdigadas dan paso a unas granjas avícolas en ruinas que, a su vez, se convierten en barracas abandonadas hace mucho tiempo. Al final sólo queda una extensión de tierra vacía. Las Vastas.

No me entretengo y me dirijo hacia el norte. Al pie de las suaves pendientes, hay un ligero remolino verde, que se espesa a medida que sube y termina por madurar en una sombra púrpura casi verde. Pero nunca he subido tanto. Lo que necesito se encuentra abajo. Cuando pongo los pies en la hierba suave, echo a correr hacia un claro de árboles. Agarro una fruta roja que cuelga de una rama. La arranco, cierro los ojos y le clavo los dientes. Cruje en mi boca, acuosa y dulce; la mandíbula sube y baja. Cuando mi padre y yo comíamos fruta, lo hacíamos de espaldas el uno del otro. Nos avergonzábamos. Incluso cuando masticábamos, después de cada mordisco, con el jugo cayéndonos por la barbilla, incapaces de parar.

Después de la cuarta, me obligo a calmarme. Recojo unas cuantas de distintos tipos, y las meto dentro de una bolsa. Cuando tengo suficientes, me voy a nuestro lugar favorito, un árbol grande cuyas hojas lucen altas y frondosas. Siempre nos sentábamos debajo, comiendo con la espalda contra el tronco y la ciudad a lo lejos, oscurecida y uniforme. Como un charco sucio.

Hace años explorábamos el remolino verde en busca de indicios de otros como nosotros. Señales como corazones de fruta roídos, hierba pisoteada o ramas rotas. Pero casi nunca encontrábamos nada. Nuestra especie tenía cuidado de no dejar pistas. Aun así, de vez en cuando encontraba las señales más claras e ineludibles: menos fruta en los árboles. Eso quería decir que allí habían estado otros, haciendo lo mismo. Pero nunca vi a nadie.

Una vez, entre mordiscos, le pregunté a mi padre:

—¿Por qué no vemos a otros hepers aquí? Dejó de masticar y me miró.

—No utilices esa palabra.

—¿Cuál? ¿Heper? ¿Qué tiene de…?

—No la uses —repitió con severidad—, no quiero volver a oírla salir de tu boca.

Yo era pequeño, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces mi padre se volvió, y fue como si me tragara con la mirada. Incliné hacia atrás la cabeza para que no me salieran las lágrimas. Cuando se secaron, apartó la vista de mí y se puso a observar el horizonte hasta que se le pasó el disgusto. Al final, con voz suave, me dijo:

—«Humanos»; cuando estemos solos, utiliza esa palabra, ¿vale?

—Vale —contesté y, pasado un momento, le pregunté—: ¿Por qué no vemos más humanos?

No me respondió, pero aún recuerdo el sonido que hacía al morder la manzana a grandes bocados; crujidos que le explotaban en la boca mientras permanecíamos sentados debajo de un árbol que rebosaba de fruta madura.

En el presente, años más tarde, aún hay más; toda una exageración de color en el remolino verdoso. Qué triste es que los colores representen la muerte y la extinción. Y ahora como de esta manera, solo entre el verde; un punto gris y solitario entre salpicaduras de rojo, naranja, amarillo y violeta.

Con el crepúsculo, llega la noche del sorteo. En los hogares, mayores y pequeños ya están despiertos, nerviosos por la emoción. Cuando suena la sirena nocturna, se levantan persianas y rejas; puertas y ventanas se abren de par en par. Todo el mundo llega temprano al trabajo o al colegio para charlar o golpear con impaciencia las pantallas de ordenador.

En el colegio ni siquiera se intenta crear un ambiente de normalidad. A primera hora, la profesora ni nos llama la atención; tan sólo hace caso omiso de nosotros y da golpecitos sobre su pantalla. Hacia mitad de la clase, recibimos un aviso para toda la ciudad. Como la productividad en el trabajo ha caído en picado, se avanza unas horas el anuncio de los números del sorteo. De hecho, será dentro de cinco minutos.

—¿Tienen sus números delante? —concluye el locutor con alegría, como si a estas alturas no los hubiera memorizado ya todo el mundo.

De repente estalla el delirio en el aula. Los alumnos corren a sus asientos y fijan la vista en sus monitores.

—¿Están listos para el sorteo? —pregunta el presentador con aplomo y emoción minutos después—. Yo tengo aquí los míos —dice mostrando una hoja de papel con la combinación—. Me he levantado con la sensación de que hoy puede ser mi noche.

—Sin duda, como todos los habitantes de esta gran ciudad —añade su compañera, una mujer esbelta de pelo negro azabache—. Estamos muy impacientes. Conectemos con el Instituto de Hepers, desde donde van a salir los números. —Hace una pausa y se toca el auricular. Un destello salvaje le ilumina los ojos—. Nos comunican que va a haber una sorpresa. Esto es genial, amigos, tomen asiento.

La gente en clase sacude las cabezas. Nadie abre la boca.

—En vez de que sea el director quien escoja los números, desde Palacio se ha decidido que lo haga uno de los hepers cautivos.

Alguien emite un grave soplido. Un puñado de alumnos se abalanza a los escritorios.

—Han oído bien, amigos —continúa la presentadora, con voz más húmeda y un ligero ceceo—. Tenemos una conexión en directo. —Vuelve a hacer una pausa—. Me dicen que desde un lugar secreto en el interior del Instituto de Hepers. Muéstranoslo, Bill.

De inmediato, cambian la vista de la sala de redacción por la de una gran habitación vacía en la que no hay puertas ni ventanas. Hay una silla en el centro. Al lado, un saco grande de cáñamo y un bol de cristal en los que nadie se fija. No quitamos ojo a la imagen borrosa del heper masculino agachado en la esquina. Se trata de un hombre mayor y robusto con una gran barriga que le sobresale de manera desproporcionada. El vello le cubre brazos y piernas; la visión del pelo provoca una oleada de relamidos en la clase.

Se encuentra solo en la habitación. La cámara no se mueve, lo que sugiere que se está filmando en modo automático. Por supuesto que está solo; tiene que estarlo. Si hubiera alguien más, lo habrían devorado en cuestión de segundos. Inseguro, se pone de pie y mira hacia arriba, a un punto situado fuera de la pantalla. Después, como si le hubieran dado instrucciones, se dirige hacia la silla. Camina con pasos cautos e indecisos. En la cara se leen sus emociones.

Un alumno sacude la cabeza con violencia, las babas se balancean y algunas aterrizan encima de mí. A todo el mundo le sale saliva, que termina encharcando escritorios y el suelo. Las cabezas se inclinan hacia los lados, los cuerpos se tensan. Todo el mundo está en trance y en intenso estado de alerta. Los presentadores no han dicho nada.

El heper llega a la silla y se sienta. De nuevo los ojos se le salen de las órbitas y mira fuera de pantalla a la espera de instrucciones. Entonces agarra el saco y extrae una bola. Tiene un número: el 3. Lo sostiene ante la cámara y luego lo deposita en el bol de cristal.

Tardamos un momento en darnos cuenta de lo que ha pasado. Los presentadores rompen su silencio. Tienen la voz húmeda y babeante.

—Ya tenemos el primer número, amigos. ¡Ya lo tenemos! ¡Es el 3!

Los bufidos se suceden, y se oye arrugar papeletas. La profesora, al fondo, suelta un taco en voz baja.

Miro mi papel: 3, 16, 72, 87. Con tranquilidad, tacho el número 3. Sólo algunos compañeros siguen teniendo posibilidades de ganar. Es fácil ubicarlos. Sus ojos destellan con frenesí, y las babas les caen por los colmillos. Los demás se empiezan a relajar: destensan músculos y se limpian la boca y la barbilla. Por último, se hunden en los asientos.

Nervioso, el heper coge otro número: el 16.

Siguen los bufidos. Tomo el bolígrafo y tacho la cifra con un ligero temblor. Debo agarrar más fuerte el boli y controlar los dedos.

Por lo que veo, el último número ha eliminado al resto de contrincantes de la clase. Menos a mí. Nadie ha advertido aún que sigo teniendo posibilidades. Saco más saliva y la dejo caer por la barbilla. Silbo un poco y echo la cabeza atrás. La gente se vuelve hacia mí de inmediato. Antes de que me haya dado cuenta, la multitud se ha concentrado en mi mesa.

El heper extrae el siguiente número: el 72.

Se produce un silencio momentáneo; todo el mundo está estupefacto. Entonces se empiezan a agitar cabezas, y se oyen crujir nudillos. Como si se tratara de un mantra, empiezan a corear el siguiente número que tengo, el 87. Alguien sale corriendo a contárselo a los de la clase de al lado. Oigo sillas arrastrándose, y poco después vienen todos volando a mí alrededor. Las babas me salpican desde arriba. Algunos se han colgado del techo boca abajo y observan mi pantalla. La noticia vuela por los pasillos.

Como una rata enjaulada, tengo el corazón descontrolado. El miedo se apodera de mí. Nadie me mira, al menos de momento; todos se concentran en la pantalla. Al heper le pasa algo. Mueve la cabeza de un lado a otro, casi con violencia, y tiene los ojos abiertos como platos, debido al miedo. Un puro despliegue abrumador de emociones. De repente, desde una pequeña abertura en el techo cae una fruta roja. Se lanza hacia ella y la devora en cuestión de segundos.

—Qué asco —dice alguien.

—Ya, no puedo ni verlo.

El heper se aproxima al saco, pero, cuando está a punto de sacar el último número, se detiene. Lo deja en el suelo, vuelve a la esquina, se agacha tapándose los oídos con las manos y cierra completamente los ojos. Por un momento, levanta la cabeza y mira la pantalla. Abre los ojos con temor, sacude la cabeza y la esconde entre las rodillas.

—No quiere coger el último número —susurra un alumno.

—Ya os lo dije —insiste la profesora—, estos hepers son más listos de lo que parecen. Parece que sepa que los números son para la caza.

La pantalla se queda en negro. Lo siguiente que vemos es una toma de la sala de redacción en la que pillan a los presentadores desprevenidos.

—Parece que tenemos problemas técnicos —informa el periodista limpiándose la barbilla—. En breve retomaremos la transmisión.

Sin embargo, tardan bastante más. Repiten una y otra vez el vídeo del heper extrayendo los tres primeros números. Por el colegio se corre la voz sobre mí; cada vez hay más gente en la clase. Y después otra noticia: hay otro alumno con posibilidades. Mientras saco más saliva y sacudo la cabeza entrecortadamente, hago unos someros cálculos mentales. Las probabilidades de que yo tenga el último número ganador son de 1 entre 97. Algo más de un uno por ciento. Me consuelo pensando que tengo muy pocas probabilidades.

—¡Mirad! —grita un alumno mientras señala la pantalla.

En la televisión han pasado de la sala de redacción a una localización exterior. El heper ha desaparecido. En su lugar hay una heper hembra. Está sentada al aire libre, con un saco y un bol de cristal al lado. La imagen es brillante y cristalina, como si un cristal la separara de la cámara. Detrás de ella, a lo lejos, se ven unas montañas, oscuras como una premonición. Algunas estrellas salpican el cielo. A diferencia del otro, no mira nerviosa a un lugar situado fuera de pantalla, sino directamente al objetivo. Tiene una serenidad en la mirada y un autocontrol que parecen extraños para uno de estos seres en cautiverio.

Algunos chicos dan bandazos encima de las mesas. Las hepers se consideran el bocado más exquisito de los dos sexos. Hay partes donde tienen más carne y grasa que sus congéneres varones. Y una adolescente, como parece ser el caso de ésta, tiene la carne más suculenta de todas. Su sabor es incomparable.

Antes de que vuelvan los silbidos y las babas, la heper ya se está acercando al saco. Extrae la bola con tranquilidad y la sostiene con el brazo estirado hacia la cámara. Yo, en cambio, me fijo en sus ojos, en cómo parece que enfoquen a los míos, como si me viera en la lente de la cámara.

No necesito ver la bola para saber que ha escogido el número 87. Un silbido, seguido del sonido de los relamidos, explota entre mis compañeros. Empiezan las felicitaciones. Todos frotan sus orejas contra las mías: de arriba abajo y de lado a lado. Justo después, entre abrazos de orejas, miro la pantalla. Para mi sorpresa, la heper sigue sujetando la bola para la cámara. Tiene una expresión desafiante y serena a la vez. La imagen empieza a desaparecer, pero, justo antes, veo que se le humedecen los ojos e inclina la cabeza adelante con el cabello tapándole los ojos. De repente, su desafío parece tornarse tristeza.

Llegan al cabo de poco rato. Mientras mis compañeros me felicitan, oigo el sonido amenazante de sus botas pisando por el pasillo. En el momento en el que abren la puerta del aula y entran los cuatro, con trajes impecables de seda a rayas, los alumnos ya han ocupado su asiento y se han puesto firmes.

—¿F3? —llama el líder de la brigada desde detrás de la mesa de la profesora. Su voz es como el traje: sedosa y pretenciosa, pero con una autoridad innegable.

Levanto la mano. Los cuatro pares de ojos rotan y se clavan en mí. No se trata de una mirada hostil sino eficiente.

—Enhorabuena. Tiene la combinación ganadora del sorteo —murmura el líder—. Venga con nosotros. Lo conduciremos inmediatamente al Instituto de Hepers. El coche lo está esperando a la salida del colegio. Vamos.

—Gracias —contesto— me siento el tipo más afortunado del mundo, pero antes necesito pasar por casa y coger algo de ropa. —Y la máquina de afeitar, el exfoliante, el cortaúñas y el limpia colmillos…

—No, en el Instituto se le proporcionará la ropa necesaria. Debemos irnos ya.

Nunca había montado en un carruaje ampliado, y menos aún en uno tirado por sementales de un elegante color negro que se mezcla perfectamente con la noche. Cuando me aproximo, se vuelven hacia mí para olfatearme. Subo a toda prisa. Los alumnos y profesores salen en tropel de todas las alas del colegio y se quedan embobados, pero se mantienen quietos y callados a una distancia prudencial.

Como los cristales son tintados negros, me desconcierta lo oscuro que está en el interior. Reprimo las ganas de estirar los brazos o abrir más los ojos. Agacho la cabeza y me deslizo lentamente hasta que golpeo con las rodillas el suave asiento de piel. Oigo que entran más cuerpos, y noto cómo cede la carrocería con el peso.

—¿Es la primera vez que monta en este tipo de carruaje? —pregunta la voz que tengo al lado. —Sí.

Nadie dice nada. Después, otra voz añade:

—Esperaremos a que llegue el otro ganador.

—¿Otro alumno? —pregunto. Hay una pausa.

—Sí. No tardará mucho.

Miro por el cristal tintado intentando disimular que no veo nada dentro.

—Los documentos que debe firmar. Aquí tiene —me explica otra voz. Oigo un leve ruido de papeles y el inconfundible chasquido de una carpeta.

Mis ojos aún no se han acostumbrado a la falta de luz. Balanceo el brazo derecho, trazando un arco muy amplio, hasta que choco con el dosier.

—Uy, qué patoso soy.

—Firme aquí y aquí, por favor. Donde están las equis. Lo intento, pero no veo absolutamente nada.

—Justo donde están las equis —insiste otra voz.

—¿Podemos esperar un momento? Sigo un poco aturdido…

—Firme, por favor.

En la voz hay determinación. Noto que varios ojos se vuelven a mirarme, pero justo entonces se abre la puerta de la limusina.

—La otra ganadora —susurra alguien.

Del exterior se filtra una tenue luz gris. No tengo tiempo que perder. Busco las equis a toda prisa y, cuando apenas logro vislumbrarlas, garabateo mi nombre. El carruaje se balancea por el peso añadido. Después, antes de que pueda ver quién ha entrado, las puertas se cierran y el interior vuelve a sumirse en la oscuridad. Alguien me clava un tobillo en la espinilla.

—¿Podrías mirar dónde colocas las piernas? —me espeta una voz femenina que me suena familiar.

Miro por la ventana para no tener que mirarla a los ojos.

—¿Se conocen? —pregunta otra voz.

Decido que lo más seguro es encogerme de hombros y rascarme la muñeca. Un gesto ambiguo que pueda interpretarse de muchas maneras. Como respuesta oigo a los demás rascarse. Por ahora estoy a salvo.

—Por favor, firme los documentos. Aquí y aquí.

Se hace una pausa y, entonces, la chica empieza a hablar con autoridad.

—Todo el colegio y mis amigas están ahí fuera. Es el mejor momento de mi vida. ¿Podrían bajar los cristales para que puedan verme? Sería positivo para la escuela y la comunidad que pudieran compartir conmigo esta maravillosa ocasión.

Durante un buen rato no hay respuesta. Después bajan los cristales, y entra la tenue luz gris. Frente a mí se sienta Ashley June.

Inmersos en la oscuridad, viajamos en silencio. Los oficiales pasan sin darnos conversación. Los sementales se detienen ante un semáforo, y el sonido de los cascos cesa momentáneamente. El ruido sordo de la multitud se filtra al interior. Se oyen crujidos de huesos, y articulaciones y dientes que rechinan. Centenares, quizá miles de personas, se agolpan en las calles para vernos pasar.

Ashley June está callada pero emocionada, lo noto. Desde su dirección me llegan los crujidos de su cuello. Yo también hago lo propio con los nudillos un par de veces. Ésta no es la primera ocasión en la que ella y yo estamos en un sitio tan oscuro. La vez anterior tuvo lugar hace uno o dos años, antes de que me convirtiera en el recluso que soy y Ashley empezara su ascenso meteórico hacia los primeros puestos del club de las chicas deseables. Aquella noche llovía, y toda la clase estaba en el gimnasio. El profesor de educación física no apareció, y nadie se molestó en ir a comunicarlo a dirección. Por algún motivo, estas cosas pasan de una manera determinada, empezamos a jugar al juego de la botella. Toda la clase, éramos unos veinte más o menos. Nos dividimos por sexos en dos círculos. Cuando los chicos cogieron la botella y empezaron a darle vueltas, de mi boca salieron palabras como: «Esto es patético, yo paso».

La botella giraba borrosa, y entonces empezó a disminuir la velocidad, y a señalar hacia el chico que se sentaba enfrente de mí. Continuó moviéndose lentamente, como si tuviera pegamento, hasta que la parte superior, como una boca de un pez de colores a punto de morir, se detuvo señalándome a mí. Justo en el centro. No había ninguna duda.

—El festival del morreo —anunció el chico de al lado.

El círculo de las chicas se lo tomó como una descarga eléctrica. Empezaron a murmurar y se agruparon, echándome miraditas. De repente, una de ellas avanzó e hizo girar la botella. Iba rápido y luego empezó a disminuir de velocidad. Cuando ya estaba a punto de parar, las chicas a las que pasaba de largo se inclinaban hacia atrás, decepcionadas. Justo cuando pasaba lentamente por delante de Ashley June, ésta se adelantó y la paró con el pie cuando le apuntaba.

—¡Vaya! ¿Habéis visto eso? —exclamó. Y, como se trataba de ella, la dejaron que se saliera con la suya.

Momentos después, Ashley June y yo estábamos a pocos centímetros el uno de otro, con las paredes de un armario rodeándonos. Había un fuerte olor a pino y una oscuridad total. Ninguno de los dos se movía. Yo oía a los demás hablando fuera como si estuvieran a kilómetros de distancia. Bajé la vista a los pies respirando acompasadamente por la nariz. Pensé en hablarle, ya que era la oportunidad perfecta, y única, de expresarle todo lo que me había guardado tantos años. «Ashley June, siento algo por ti desde hace tiempo. Desde la primera vez que te vi. Eres la única chica por la que me siento atraído, la única en la que pienso todos los días.»

—¿Nos decidimos? —me susurró en la oscuridad. Y mi fugaz oportunidad se esfumó.

Nos tambaleamos al quitarnos las mangas en un espacio tan estrecho. Cogí la cremallera, tiré y sentí cómo cedía. Hicimos una pausa. Ahora era el momento. ¿Esperaba a que diera yo el primer paso? Entonces oí su fuerte crujido de cuello, un grave gruñido gutural, y después un rugido muy cercano. Los bufidos hicieron humedecer las paredes, el techo y el suelo del armario en el que me encontraba encerrado.

Puse la mente en blanco, lo borré todo y después lo sustituí por una necesidad primaria construida en las fantasías de mi mente. Abrí la boca y lancé un rugido que sonó tan salvaje que me pilló desprevenido. Lancé los brazos hacia ella, y nuestros antebrazos chocaron con las uñas cortando la piel. Por un momento me alarmé. Si empezaba a sangrar, su ardor se transformaría rápidamente y, en cuestión de microsegundos, se me lanzaría al cuello a hundirme los colmillos. Los demás apenas tardarían unos segundos en unirse a la orgía de sangre. Pero me dejé llevar y no paré, no paramos. Apartamos con brusquedad los brazos, que tanto nos entorpecían; nos embestíamos con codos y hombros y, en definitiva, luchábamos por tomar posiciones. Nos dábamos golpes contra las paredes que nos encerraban, porrazos secos de codos y rodillas contra los límites invisibles.

Yo llegué primero. Antes de que ella recuperara el equilibrio, le puse el codo en el hueco de la axila. Igual que lo había leído en los libros o visto en las películas. Era mía. Su cuerpo se tensó por la expectación cuando le cerré la axila con el codo. Y, así, su cuerpo se liberó de toda la tensión y se volvió suave. Hice girar el codo en largos círculos voluptuosos mientras su cuerpo se movía al compás. La saliva le chorreaba por la dentadura. Después de eso me concentré mucho intentando mantener las apariencias, asegurándome de que los gruñidos salían en el tono correcto de excitación y de que mi cuerpo se movía con la pasión y el frenesí adecuados.

Después, Ashley June y yo nos agachamos a recoger las mangas. Nos golpeamos los brazos en la oscuridad y, por un segundo inolvidable, nuestras manos se rozaron brevemente. Con los dedos, me tocó la palma de la mano. Ambos dimos un respingo: yo, de sorpresa, y ella, de repugnancia. Mientras tanto, permanecía callada, quizá recuperándose. Estaba a punto de abrir la puerta del armario cuando, de repente, me habló.

—Espera.

Me detuve.

—¿Qué pasa?

—¿Podemos… quedarnos aquí un momento?

—Vale.

Pasó un minuto. A oscuras no podía verla ni saber qué estaba haciendo.

—¿Eres…? —empezó a preguntar.

Esperé a que continuara, pero durante un rato no dijo nada.

—¿Crees que sigue lloviendo tanto? —dijo por fin.

—No lo sé. Quizá sí.

—En el tiempo dijeron que iba a llover toda la noche.

—¿Sí?

Y otra vez volvió a quedarse callada.

—Siempre vienes andando al colegio, ¿no?

Esperé un momento y le respondí afirmativamente.

—¿Has traído paraguas?

—Sí.

—Hoy he venido andando —explicó, aunque ambos sabíamos que mentía—. Pero me he dejado el paraguas en casa.

Me quedé en silencio.

—¿Te importaría acompañarme a casa? —susurró—. No me gusta mojarme.

Le contesté que no me importaba.

—Espérame en la puerta de entrada después de clase, ¿vale? —me ordenó.

—Vale.

Entonces abrió la puerta. No nos miramos mientras volvíamos con el grupo. Los chicos me observaban con aire expectante, y les di lo que querían. Hice un «guau» con los labios y enseñé los colmillos. Se rascaron las muñecas.

Aquella noche, más tarde, después de que sonara la última campanada y los alumnos salieran del colegio a raudales, me quedé sentado en mi mesa. Permanecí allí hasta que pasó el estruendo en los pasillos y los últimos chicos y profesores abandonaron la escuela mientras oía el sonido de los caballos alejarse a lo lejos. En el exterior llovía a mares y el agua salpicaba las ventanas. Hasta que no sonó la campana del alba no me levanté y me fui. Tal como me había imaginado, no había nadie en la puerta principal cuando me fui. Hacía un frío glacial, y parecía que la lluvia torrencial intentara llenar el vacío de las calles desiertas. No abrí el paraguas. Dejé que el agua me empapara, que se me filtrara por el cuerpo y me lamiera el pecho, me hiciera escocer la piel y me congelara el corazón.