Lo que llamo “imaginación auditiva” es el sentimiento de la sílaba y del ritmo, que penetra mucho más hondo que los niveles conscientes del pensamiento y de la sensación, dando vigor a cada palabra; que se hunde en lo más primitivo y olvidado, regresa al origen y devuelve algo, buscando el principio y el fin. Obra a través de los significados sin duda alguna, o por lo menos, no sin ellos en su acepción ordinaria, y funde lo viejo, lo esfumado y trillado, con lo actual, lo nuevo y lo sorprendente, la mentalidad más arcaica con la más civilizada.

—T. S. ELIOT

—¿Qué quiere decir todo ese lío de “un hombre, un voto”? —preguntó el minero de Nottingham.

—Anda, éste; pos que a voto por barba —respondió Bill.

—Vaya, hombre; ¿por qué no lo dirán así de claro?

—HUCH R. WALPOLE

Hay que saber y reconocer no sólo el poder directo, sino el poder secreto de la palabra.

—KNUT HAMSUN

El lenguaje de los informes sirve para realizar el trabajo necesario en la vida, pero no nos dice cómo es la sensación de vivir. Podemos comunicar datos científicos a los demás, sin preocuparnos por sus sentimientos; pero para que se establezcan el amor, la amistad y la comunidad entre los hombres, a fin de que deseemos cooperar y convertimos en sociedad, tiene que haber entre ellos, como hemos visto, simpatía recíproca. Esta surge gracias a los usos afectivos del lenguaje. En medio de todo, casi nunca nos gusta guardarnos los sentimientos, sino que tenemos deseos de expresarlos plenamente. Estudiemos, pues, otras formas afectivas del lenguaje.

Ante todo, debemos indicar de nuevo que las frases sonoras, las palabras largas y el aire de decir algo importante, en general, tienen virtualidad afectiva independientemente de lo que se dice. Ocurre frecuentemente que al oír o leer sermones elocuentes, discursos, alocuciones políticas, ensayos o cualquiera buena obra literaria, suprimimos toda crítica y nos dejamos arrastrar por los sentimientos melancólicos, alegres o iracundos que expresa el autor. Como las serpientes bajo el hechizo de la flauta encantada, nos dejamos mecer por las frases musicales del hipnotizador verbal. Si éste es hombre de confianza, no hay motivo para no gozar estas delicias de cuando en cuando; pero escuchar o leer habitualmente este tipo de literatura es un hábito que debilita.

Sin embargo, hay un tipo de devoto que va a la iglesia a dejarse recrear habitualmente por estas cadencias. Le gustan todos los sermones, traten de lo que traten, estén bien o mal preparados, aun con desaliño retórico, siempre que se pronuncien en tono impresionante y con ritmos musicales y físicos. Pero estos oyentes no se encuentran sólo en las iglesias. El autor de estas líneas se ha irritado muchas veces cuando, después de hablar en algún club femenino sobre problemas que quería discutir a fondo, algunas oyentes le han dicho: “Qué conferencia tan bonita, profesor. Tiene usted una voz tan agradable…”

Es decir: hay quien nunca atiende a lo que se dice porque no le interesa lo que podría llamarse el mensaje encerrado en el rumor de las palabras. De la misma manera que les gusta a los gatos y a los perros que los acaricien, los seres humanos gustan de ser acariciados verbalmente de cuando en cuando; para ellos, es una forma de placer sensual rudimentario. Como estos oyentes abundan, las fallas intelectuales pocas veces constituyen una barrera para hacer carrera pública en la tribuna, en la escena, en los medios de difusión o en el ministerio eclesiástico.

Ya hemos aludido al poder afectivo de la repetición de palabras análogas, en forma de letanía o de títulos y lemas pegadizos. Pertenecen a una categoría ligeramente superior las estructuras gramaticales, como:

Primero en la guerra,

primero en la paz,

primero en el corazón de sus connacionales…

El gobierno del pueblo,

por el pueblo,

para el pueblo…

Estas frases resultan extrañas desde el ángulo del informe científico; pero sin su tono, la gente no las asimilaría. Lincoln pudo haberse limitado a decir informativamente, “gobierno del, por y para el pueblo”, o más sencillamente, “gobierno del pueblo o popular”. Pero no se proponía escribir una monografía científica. Nos machaca tres veces la palabra “pueblo”, y con esa repetición, al parecer innecesaria, añade más y más profundas connotaciones afectivas a la palabra. No es este lugar a propósito para entrar en detalles sobre las complejidades de las calidades afectivas que tiene de por sí el fonema, pero debemos tener presente que el ritmo, la aliteración, la asonancia, la cadencia interior y las sutilezas de la rima poseen excelencias literarias y oratorias, únicamente por su valor fonético. Todos estos efectos de sonido contribuyen a reforzar los otros valores afectivos.

El hablar directamente a un individuo o a un lector tiene también virtualidad afectiva considerable. Por ejemplo: “¡Salga del césped! ¡A usted se lo digo!” Otro ejemplo lamentable es la falsa intimidad con que el anunciador de los comerciales por televisión habla “personalmente” a millones de oyentes. Pero esta comunicación directa no es sola característica del anunciador por televisión ni del pasquín pegado a la pared. Humaniza un poco la impersonalidad de los discursos solemnes, por lo cual el orador o el escritor apela frecuentemente a este estilo, lo mismo en la retórica más preciosista que en la más sencilla. Placiendo uso de este lenguaje directo, que muchas veces se convierte en apostrofe, el profesor dice, por ejemplo, en la clase: “Ya recordarán ustedes lo que dice Kropotkin en su obra Ayuda mutua: Factor de la evolución”, aunque sabe muy bien que el señor Pérez, aquel alumno del fondo de la clase, arrellanado en su silla, no ha oído hablar jamás de Kropotkin.

Tan común como el trato de “tú”, “vosotros” o “ustedes”, es el lenguaje en primera persona de plural, “nosotros”. En este caso, el autor se identifica con el lector o el oyente: “Pongamos, por ejemplo…” “Ahora vamos a estudiar…” “Nuestra obligación es…” Así hablan casi siempre los predicadores y maestros en sus pláticas exhortativas, y así lo hacemos en el libro presente. También emplean este estilo las maestras de kindergarten y los profesores de enseñanza elemental para clorar sus reprensiones: “Bueno, Pepito, bueno; Paquito, no vamos a pelearnos ahora y a insultamos. ¿Verdad que lo que tenemos que hacer es volver a ser amigos?” (Los niños suelen creer que “cooperar” significa “obedecer”).

En el llamado “período retórico” se altera el hipérbaton por motivos afectivos. En él se retrasa la terminación del pensamiento y del párrafo para lograr el efecto dramático de tener en suspenso al lector o al oyente. Del mismo tipo es la antítesis, en que se expresan ideas acusadamente contrarias por medio de un paralelismo fonético que impresiona al lector con su contraste: “Esclavo de nacimiento, murió siendo rey”. “Pobre, y orgulloso”.

“Inscripción sepulcral para cualquiera: ‘Fue lo que fue, sin ser lo que debiera’.” (Campoamor, Humoradas).

Como hemos repetido, las palabras tienen connotaciones afectivas aparte de su valor afirmativo, como se aprecia en frases como estas: “Llevo esperándote desde hace un siglo: ¡vienes una hora más tarde!” “¡Está fardado de dinero!”. “Estoy muerto de cansancio”; son expresiones que, aunque absurdas en su sentido literal, tienen un sentido positivo. Lo imperfecto o inexacto de nuestro lenguaje informativo muchas veces importa poco desde el punto de vista de la comunicación afectiva. Así, podemos llamar a la Luna “rebanada de queso”, “dama” o “hada”, “góndola de plata”, etc., para que estas palabras provoquen los sentimientos que queremos en quien nos escucha o nos lee. Por eso, dicho sea de paso, es tan difícil traducir literatura de un idioma a otro: la traducción de las connotaciones informativas falsificará frecuentemente las afectivas, y viceversa, de manera que los lectores que conozcan los dos idiomas quedarán descontentos casi siempre, porque “se ha sacrificado el espíritu del original”, o bien, porque la traducción está “llena de inexactitudes”.

Hay otro problema, además, en las traducciones: es que la metáfora corriente en una cultura puede tener significado totalmente distinto en otra o en otras. La ONU presentó en cierta ocasión una película corta, en que una lechuza significaba la sabiduría. Esto produjo efectos totalmente contrarios en algunos países asiáticos, y hubo que cambiar el texto. ¿Por qué? Porque, según se averiguó, en esos países la lechuza era dechado de estupidez y objeto de hilaridad.

Durante la larga época en que la metáfora y la comparación eran consideradas como “ornamentos del lenguaje” —algo así como bordados o galas que embellecen las telas sin aumentar en nada su utilidad— se desdeñó la sicología de estos modos de comunicación. Tendemos a creer —como explicaremos detenidamente en capítulos posteriores— que las cosas que nos producen las mismas reacciones son idénticas. Si, por ejemplo, nos repugna la forma de comer del vecino y sólo hemos experimentado esa sensación de asco al ver atragantarse a los cerdos en su comedero, nuestra reacción inmediata e involuntaria será: “Ese es un cerdo”. Identificamos cerdo y hombre. Igualmente, la leda brisa primaveral nos produce grata sensación, lo mismo que las manos suaves de una mujer bonita; por eso decimos: “La primavera tiene manos suaves”. Este es el proceso básico por el cual llegamos a la metáfora. Las metáforas no son “ornamentos del estilo”, sino expresiones directas de valoraciones que surgen cuando tenemos sentimientos fuertes que expresar. Por eso figuran con especial abundancia en la conversación primitiva de la gente del pueblo, de los incultos, de los niños; y en el argot profesional de la gente de teatro, de los bandidos y de quienes tienen actividades peculiares y movidas.

Desde el punto de vista emotivo, no distinguimos entre objetos animados e inanimados. Nuestro miedo es igual, ya lo provoque un ser animado o un ser inanimado. Por eso decimos que el viento nos besa las mejillas, que las olas rugen iracundas al estrellarse contra los acantilados, que las montañas se miran en el mar, que las ametralladoras escupen proyectiles, que los volcanes vomitan fuego y que la locomotora engulle toneladas de carbón. He aquí una porción de metáforas personificadoras; o sea: que “tratan de animar las cosas inanimadas”, como dicen los textos de retórica. Pero nosotros preferimos describirlo como reacción que no distingue entre las cosas animadas y las inanimadas.

Sin embargo, aun en las etapas rudimentarias de la valoración, se ve claramente que al llamar cerdo a un hombre no se toman en cuenta debidamente las diferencias que hay entre uno y otro. Pensándolo mejor, lo sustituiría uno por la frase: “es como un cerdo”. A esto se llama comparación, o indicación de las semejanzas que vemos entre la persona y el cerdo. Por tanto, es algo intermedio entre la expresión directa e irreflexiva y el informe, aunque, naturalmente, más cerca de la primera que del segundo.

No se ha pensado suficientemente en que los que llamamos vulgarismos se rigen por los mismos principios que la poesía. Así, empleamos constantemente la metáfora y la comparación en nuestro lenguaje corriente; por ejemplo: “aguzó el oído o estiró la oreja”, “es más largo que la Cuaresma”, “no le llegaba la camisa al cuerpo”, “el hálito de la primavera”, etc.

Ya en el último ejemplo puede verse cómo el proceso imaginativo es igual en la poesía, donde se ven las cosas desde un ángulo científicamente disparatado, pero emocionalmente expresivo:

Albor. El horizonte

entreabre sus pestañas

y empieza a ver.

—JORGE GUILLEN, “Los nombres”

Aún los valses del cielo no habían desposado al jazmín y la nieve, ni los aires pensado en la posible música de tus cabellos, ni decretado el rey que la violeta se enterrara en un libro.

—RAFAEL ALBERTI, “Tres recuerdos del cielo”

En las galeras del viento

remaban los galeotes.

Vibraba el cordaje trágico

en sinfonía discorde:

—¡Lobos de mar, ea, ea…,

contra las olas de bronce!

Y el mar se hacia ilusorio

entre luces y entre voces.

(El pinar brinda sus copas

—llenas de viento hasta el borde—

en fracasados cristales

verdes contra cielos ocres.

La llanura, torva, empuña

un banderín de horizontes.

—¿Quién triunfará? —un fugitivo

gritar de herido se oye,

mientras Pan arrastra a Otoño

por las veredas del bosque).

Chiscaba espuma el espacio

en cárdenos nubarrones:

—¡Lobos de mar…, ea…, ea…,

contra las olas de bronce!

Y el mar —llanura infinita—,

firme, seco, gris, inmóvil.

¿Quién despertó de los pinos

el verde soñar de monjes?

En las galeras del viento

remaban los galeotes.

—LOPE MATEO, “Romance del viento en el pinar”

Capullito, capullito,

ya te vas volviendo rosa,

ya te va llegando el tiempo

de decirte alguna cosa.

“Cantar popular”

Echen las mañanas,

Después del rocío,

En espadas verdes

Guarnición de lirios,

—LOPE DE VEGA, “Peribáñez”

Las que llamamos frases hechas o dichos vulgares pueden considerarse, por tanto, como poesía popular, porque vienen a desempeñar la misma función que la poesía: expresan vividamente el pensar y sentir del pueblo sobre las cosas de la vida.

La metáfora, la comparación y la personificación están entre nuestras figuras comunicativas de dicción más útiles, porque tienen un poder afectivo que hace innecesarias las palabras nuevas para expresar cosas o sentimientos nuevos. Tan comúnmente las empleamos, que casi ni caemos en la cuenta. Por ejemplo: hablamos de la “cabeza” de un alfiler, la “cola” de un piano, las “entrañas” del volcán, “un brazo de mar”, las “manecillas” del reloj, la “falda” de una montaña, etc. Todas ellas son metáforas. Se “agarra la ocasión por los pelos”, se “retuerce” un argumento, se “desangra” al pueblo con los impuestos. Hasta en el lenguaje prosaico de la banca y de las finanzas, hay metáforas: se “liquidan” los depósitos, se “inundan” los mercados, se “estrangula” la libre empresa, se “queman” los precios, se “paraliza” el mercado, hay reacciones mercantiles “en cadena” y tiendas “en cadena”, etc.

Tan útiles son las metáforas que llegan a incorporarse al vocabulario. La metáfora es quizá el medio más importante del desarrollo, cambio, crecimiento y adaptación del lenguaje a nuestras constantes necesidades, aunque a veces se pasan de rosca (¡otra metáfora!) y vienen a convertirse en “leña seca” (como dicen los norteamericanos con otra metáfora), o clichés[1]. Es que cuando las metáforas hacen fortuna, “mueren”, o sea, dejan de serlo para incorporarse al idioma.

Pocas veces tienen razón los que se oponen a los argumentos basados en metáforas o en “pensar metafórico”. No importa que se empleen metáforas: lo que importa es que representen semejanzas certeras.

Otro medio afectivo de expresión es la alusión. Si, acodados en la borda de nuestro trasatlántico en una noche de luna, recitamos:

La Luna en el mar riela,

en la lona gime el viento

y alza en blando movimiento

olas de plata y azul,

y ve el capitán pirata,

sentado alegre en la popa,

Asia a un lado, al otro Europa

y allá, a su frente, Estambul…

estamos evocando en la mente de quien conozca el poema de Espronceda, los sentimientos que dejó expresados en su “Canción del pirata”, y aplicándolos al momento presente. Por tanto, la alusión es un medio extraordinariamente rápido de expresar y provocar en nuestros oyentes determinados sentimientos. Con una alusión a la violenta metáfora de Jesús: “¡Engendros de víboras!, ¿cómo podréis decir nada bueno si estáis envenenados?”, podemos hacer estremecer o enmudecer a un auditorio; con una alusión histórica como “Nueva York, la Babilonia moderna”, podemos expresar emotivamente la suerte que merece una urbe corrupta por el pecado; con una alusión literaria podemos evocar los sentimientos de un poema y aplicarlos a un acontecimiento o situación análoga.

Pero las alusiones sólo son eficaces cuando el lector u oyente conoce el caso histórico, la cita literaria, la gente aludida o los hechos a que se hace referencia. Los chistes familiares, alusivos a hechos de la experiencia hogareña, deben ser explicados a los profanos, lo mismo que las alusiones clásicas a la gente que no conoce ese tipo de literatura. Pero cuando un pueblo entero, o los miembros de toda una civilización, tienen memorias y tradiciones comunes, es sumamente delicado y eficiente el empleo de la alusión.

Por eso, una de las razones por las que la juventud de cualquier cultura tiene que estudiar la literatura y la historia de su grupo nacional o lingüístico, es la de capacitarse para entender las alusiones del grupo y poder comunicarse con él. Los que no identifiquen las alusiones expresadas de paso a la historia europea o norteamericana, a versos de Chaucer, Shakespeare, Milton, Wordsworth, o a los personajes célebres de Dickens, Thackeray o Mark Twain, pueden considerarse extraños a las tradiciones del pueblo o pueblos de habla inglesa. Lo mismo ocurre con quienes no conozcan a los gigantes de la historia, del arte, de la literatura y del folklore español. Por eso, con el estudio de la historia, del arte y de la literatura, no sólo se adquiere una cultura social, como suelen decir hombres que se tienen por prácticos, sino un medio necesario para acrecentar la eficiencia de nuestro trato con los demás y nuestro entendimiento de lo que ellos quieren comunicarnos.

Más complicado y difícil es el empleo de una metáfora, comparación o alusión que no sólo no cuadran a la situación presente, sino que sugieren todo lo contrario, con lo cual se acrecienta el valor humorístico, patético e irónico de la frase. De ello resulta una sensación de conflicto entre nuestros sentimientos sobre lo que estamos diciendo y los que provoca la expresión. Y así, surge un tercer sentimiento nuevo. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, supongamos que nuestro trasatlántico surca un mar fangoso y hediondo, sin luna ni brisa. Se producirá un conflicto mental entre las estrofas de Espronceda y la situación presente que arrancará al oyente risas o lágrimas, según el contexto. Hay muchos matices sentimentales que apenas pueden provocarse de otra manera.

En el Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos 44 a 48, se lee:

Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.

Halla Felipe a Natanael, y le dice:

—Aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas igualmente, le hemos hallado: Jesús, hijo de José, el de Nazaret.

Y le dijo Natanael:

—¿De Nazaret puede salir algo bueno?

Dicele Felipe:

—Ven y lo verás.

Vio Jesús a Natanael venir hacia sí y dice de él:

—Ahí tenéis verdaderamente un israelita, en quien no hay dolo.

Dícele Natanael:

—¿De dónde me conoces?

Respondió Jesús y le dijo:

—Antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi.

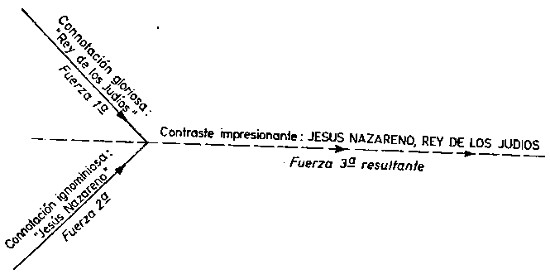

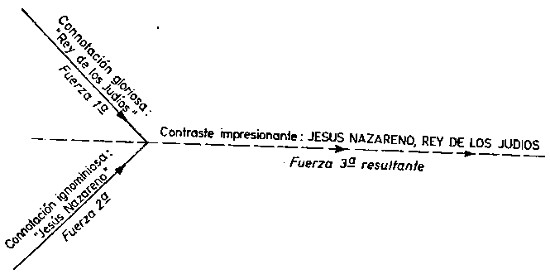

De aquí se deduce que el gentilicio “Nazareno” tenía entre el pueblo una connotación derogatoria. Cuando sobre la cruz de Jesús se colocó la inscripción INRI, siglas de la expresión en latín de “Jesús Nazareno Rey de los Judíos”, se unieron, por tanto, dos que llamaremos “fuerzas” antagónicas y, al parecer, paradójicas: un elogio glorioso y un título ignominioso, que produjeron una tercera fuerza, de la manera que se expresa en el diagrama siguiente:

Tan poderosa fue esa fuerza 3a, que ella produjo el CRISTIANISMO.

Tomamos del Sun-Times, de Chicago, el siguiente reportazgo de un accidente automovilístico:

Alex Kuzma, de 63 años, con domicilio en North Maplewood Avenue, número 808, fue atropellado tan brutalmente por un automóvil, que le arrancó el antebrazo derecho y se lo llevó… Hubo testigos que vieron cómo disminuyó la marcha del vehículo, cómo se apagaron sus faros y por fin se perdió a toda velocidad. Después de buscar inútilmente el brazo del cadáver, la policía llegó a la conclusión de que debió de quedar en alguna parte del automóvil.

Pocos lectores dejarán de reaccionar afectivamente a esta historia, aunque sólo sea por una sensación de horror ante lo truculento del accidente, y con indignación hacia el proceder del conductor, que no se detuvo después de atropellar a un ser humano. Los hechos pueden ser afectivos de por si, especialmente en niveles inferiores de abstracción, sin necesidad de trucos literarios para soliviantar los sentimientos.

Pero hay una diferencia importante entre la afectividad de los hechos y la de los demás elementos afectivos del lenguaje. En éstos, el escritor o el orador expresa sus sentimientos personales; en los primeros, los suprime; es decir: refiere los hechos de forma que puedan ser comprobados por los observadores, sean cuales fueren sus sentimientos personales.

Muchas veces, como en el ejemplo presentado, el informe escueto de los hechos concretos es más afectivo que los juicios explícitos. Descendiendo aún más en el nivel de abstracción —describiendo, por ejemplo, la cara ensangrentada y la ropa desgarrada de la víctima, los ligamentos destrozados que colgaban del muñón sanguinolento, etc.— puede intensificarse el carácter afectivo del informe. Ya no hará falta decir al lector: “¡ Fue un accidente truculento o macabro!” Lograremos que él lo diga por su cuenta. Por decirlo así, el lector participa en el acto comunicativo, al dejarle que deduzca sus conclusiones. El escritor capaz de seleccionar los hechos que van a hacer reaccionar a sus lectores como él quiere, es hombre de talento. Tendemos más a dejarnos llevar por ese estilo descriptivo que por una serie de juicios explícitos, porque el escritor no nos pide que le creamos que el accidente fue brutal. Esa conclusión es un descubrimiento del lector.

La afectividad de los hechos —es decir, la de su presentación por el escritor para arrancar un juicio al lector— varía considerablemente según quien sea éste y según el tema.

Es interesante, en este sentido, establecer una comparación entre el contenido de las revistas folletinescas, destinadas al populacho, y el de las revistas de altura. De las primeras, los autores o escritores rara vez se fían de la capacidad del lector para llegar a sus conclusiones personales, y formulan los juicios por él. Cuanto mayor sea la categoría de la revista, más margen se dejará al lector para que formule sus propios juicios, o para que difiera de los que se le presentan, proporcionándole para ello datos suficientes.

Los siguientes pasajes de True Confessions constituyen ejemplo de juicios formulados para el lector:

Ya de por sí era una pesadilla decírselo a la Sra. Jenks y a la Sra. Peters, viendo la consternación que las abatía, pero lo peor era contárselo a Edie. Estaba carrada en un silencio helado, con los ojos dilatados de horror y duda, y con la cara empalideciéndosele más y más.

—¡Hice lo posible por salvarlos! —exclamé—. Fue un accidente, un accidente inevitable.

Pero en los ojos de Edie había una llama acusadora cuando prorrumpió, ahogándose:

—¡Accidente!… ¡Si no se hubiese usted empeñado en llevárselos, 110 habría habido accidente! —Las lágrimas rodaban por su rostro arrugado, mientras gritaba histéricamente—: ¡No quiero volver a verlo en mi vida! ¡ Asesino!

Me quedé mirándola unos momentos de horror, que me parecieron tan largos como una vida entera, y, dando la vuelta, me retiré, mientras un millón de demonios vociferaban desgarradamente en mi oído: “¡Tiene razón!”

¡Eres un asesino! ¡ Asesino!”

El veredicto forense calificó de “trágico error de juicio” haber cargado excesivamente la barca… Pero nada era capaz de quitarme aquel peso de remordimiento del corazón ni de acallar el eco de la voz acusadora de Edie: “¡Asesino!” Repercutía en mis oídos día y noche, impidiéndome trabajar, y más todavía, dormir. Hasta que busqué refugio en el olvido de la única manera posible: emborrachándome…

***

Jim era fuerte y corpulento, de anchos hombros y con un gran penacho de pelo rubio. Con sólo mirarlo se me excitaban los nervios y me quedaba sin aliento. Su carcajada me hacía también reír a mí. El toque de su mano me llenaba de un dulce deleite estremecido. El día que me invitó a la fiesta estudiantil creí morir de felicidad.

Se lo dije a mi madre. Todavía me parece ver su fino rostro de bellos rasgos contraerse como si hubiera recibido una ráfaga de nieve. A sus ojos asomó una fría desconfianza, y la torcida sonrisa de sus labios me hizo dar un vuelco al corazón…

El estilo de Ernest Hemingway es quizá el ejemplo clásico de la técnica contraria —muy elaborada, digamos de paso—, consistente en relatar los hechos escuetamente en forma de noticia, para que, sin más comentario, lleguen al corazón del lector. He aquí el fin célebre de Adiós a las armas:

Entré en la habitación y me quedé con Catherine hasta que murió. Estuvo inconsciente todo el tiempo y no tardó mucho en morir.

En el pasillo, hablé con el médico:

—¿Hay algo que pueda hacer yo esta noche?

—No. No hay nada que hacer. ¿Lo llevo a su hotel?

—No, gracias. Voy a quedarme aquí un rato.

—Sé que no hay nada que decir. No puedo expresarle…

—No —asentí—. No hay nada que decir.

—Buenas noches —dijo—. ¿No quiere que lo lleve al hotel?

—No, gracias.

—Era lo único que se podía hacer —dijo—. La operación resultó…

—No quiero hablar de ello.

—Quisiera llevarlo al hotel.

—No, gracias.

Se fue pasillo adelante. Yo me acerqué a la puerta de la habitación.

—No puede entrar ahora —me indicó una de las enfermeras.

—Ya lo creo que puedo.

—No puede entrar todavía.

—Salga usted —le dije—. Y la otra también.

Pero, después de hacerlas salir y cerrar la puerta, apagando la luz, no me sentí nada mejor. Fue como decir adiós a una estatua. Al cabo de un rato, salí del hospital y me volví al hotel bajo la lluvia.

La conclusión lógica y natural que deducimos de lo que llevamos dicho, es que, como la expresión de los sentimientos personales es fundamental en la literatura, también lo son sus elementos afectivos. Para valorar el mérito de una novela, de un poema, de una comedia o de un cuento, lo mismo que de los sermones, exhortaciones morales, alocuciones políticas y de cualquier expresión directiva, muchas veces tiene importancia secundaria el “mapa” que pueda describir de “territorios reales”. Si no fuese así, no tendrían razón de ser las grandes novelas fantásticas de la literatura universal.

En segundo lugar, cuando decimos que un escrito afectivo es verdadero, no queremos decir que lo sea “científicamente”, sino que estamos de acuerdo con su sentimiento; acaso también queramos indicar que se ha expresado perfectamente una actitud, o que las actitudes evocadas pueden inculcamos una conducta social o personal mejor.

El adjetivo “verdadero” tiene muchos significados. Quienes creen que hay necesariamente conflicto entre la ciencia y la literatura o la ciencia y la religión, suelen pensar a rajatabla, como si las cosas sólo fuesen blancas o negras, verdaderas o falsas, buenas o malas. Para ellos, que la ciencia sea verdadera indica que la literatura o la religión son algo absurdo; si la literatura o la religión son verdaderas, la ciencia no es más que una ignorancia con pretensiones. Lo que debemos entender por afirmaciones “científicamente verdaderas”, es que son útiles y comprobables, que valen a efectos de una actividad organizada en cooperación. Cuando oímos decir que los dramas de Shakespeare o los poemas de Lope de Vega o de Dante son “eternamente verdaderos”, es que provocan en nosotros actitudes hacia nuestros semejantes, una comprensión de nosotros mismos o la conciencia del deber moral, que valen para la humanidad en cualesquiera circunstancias.

En tercer lugar, examinemos un defecto importante del lenguaje informativo y científico. Pedro Pérez, que quiere a María, no es Gonzalo González, que quiere a Juanita; y éste no es Enrique Sánchez, que quiere a Ana, ni Roberto García, enamorado de Isabel Martínez. Cada una de estas situaciones es única, no hay dos amores exactamente iguales; ni siquiera el amor de una pareja es el mismo hoy que mañana. La ciencia, que siempre busca leyes de aplicación universal y la mayor generalidad posible, extraería de estas situaciones sólo lo que tiene en común. Pero el que ama sólo es consciente de lo único de sus sentimientos; cada uno cree, como todos sabemos, que es el primero en el mundo en querer así. La literatura crea el sentimiento de lo que se experimenta viviendo.

¿Cómo se logra el sentido de la diferencia? Aquí es donde el lenguaje desempeña su parte más importante. Las diferencias infinitas de nuestros sentimientos en relación con todas las experiencias por que pasamos, son demasiado delicadas para narrarlas: hay que expresarlas, y así lo hacemos con los diversos tonos de voz, con los ritmos, connotaciones, datos afectivos, metáforas, alusiones y cuantos medios afectivos del lenguaje podemos utilizar.

Con frecuencia, los sentimientos que hay que expresar son tan sutiles o complejos, que no basta con unas cuantas líneas de prosa o con unos versos. A veces, los autores tienen que escribir libros enteros, llenos de escenas, situaciones y aventuras, que arrastran las simpatías del lector aquí y allá, provocando en ellos sentimientos belicosos, tiernos, trágicos, hilarantes, supersticiosos, de codicia, de sensualidad, de piedad. Sólo de estas maneras puede el autor muchas veces producir en sus lectores los sentimientos que quiere. A esto se deben quizá las novelas, poemas, dramas, cuentos, alegorías o anécdotas: a arrancar comentarios como “La vida es trágica” o “Susana es hermosa”, no diciéndonoslo, sino haciéndonos pasar por una serie de experiencias que nos inspiren los mismos sentimientos hacia la vida y hacia Susana que alienta el autor. La literatura es la expresión más exacta de los sentimientos, y la ciencia el reportazgo o información más exacta. La poesía que condensa todos los recursos afectivos del lenguaje en tipos de infinita delicadeza rítmica, puede decirse que es el lenguaje de expresión de mayor eficacia.

Por tanto, puede decirse con toda verdad que los que han leído buena literatura han vivido más que quienes no saben o no quieren leer. Leyendo los Viajes de Gulliver, se asquea uno con Jonathan Swift del proceder de los humanos; leyendo Huckleberry Finn se siente uno navegando a la deriva, río Misisipí abajo, en una balsa; la inmortal novela de Cervantes nos hace sentir la gallardía de los ideales quijotescos y el prosaísmo sensato de Sancho; Byron nos transporta en alas de su rebeldía neurótica contra una sociedad decadente… Este es el efecto principal de la comunicación afectiva: sentimos al unísono con los demás respecto a la vida, aunque vivan a miles de kilómetros y de años. No es cierto que sólo se viva una vida; sabiendo leer, vivimos cuantas existencias queramos.

El lector pudiera objetar a eso de “vivir” otras existencias distintas de la propia. Hasta cierto punto, tiene razón, porque la palabra “vida” significa dos cosas distintas al referirse a los libros y a la existencia personal. Pero se vive a más de un nivel: moramos en el mundo extensional y en el de las palabras (y otros símbolos). “Vivir las vidas de otros en los libros” es una experiencia simbólica, a veces llamada “vicaria”.

Nuestro deleite mayor al entregarnos a una obra literaria o dramática —novela, comedia o película— es observar que los protagonistas nos simbolizan en cierta manera. Jessie Jenkins suspira de contento en la película al ver cómo un hombre apuesto besa a Elizabeth Taylor, porque ella misma se considera besada… y simbólicamente lo es. Porque se identifica con la estrella y su papel en el filme. Cuando los espectadores ven a Kirk Douglas luchando a brazo partido con un canalla, aprietan los puños como si también ellos estuviesen tomando parte en la contienda… y lo están, simbólicamente. Al identificarnos con los personajes de su obra, el dramaturgo o el novelista nos hace pasar por series organizadas de experiencia simbólica.

Son grandes las diferencias que hay entre experiencias reales y simbólicas, porque no salimos ni con un rasguño cuando contemplamos una batalla en el cine, ni nos alimenta la cena suculenta de los personajes. Además, las experiencias reales nos ocurren de manera desorganizada: las comidas, las discusiones con la casera, la visita al ortopédico para que nos remedie los arcos caídos, interrumpen el maravilloso curso del romance. En cambio, el novelista sólo selecciona los hechos interesantes para su relato y los organiza a su gusto. Esta doble actividad es, por tanto, la que constituye el arte novelístico: seleccionar y organizar las situaciones. La elaboración del plan, el desarrollo de los personajes, la estructura de la narración, el clímax, el desenlace y todos los demás elementos técnicos de una obra literaria forman parte de las experiencias simbólicas, para que ejerzan en el lector el efecto deseado.

Todo el sabor literario y dramático de los cuentos de hadas infantiles, de las películas y de la “gran literatura”, depende indudablemente más o menos de la identificación imaginativa del lector con los personajes y las situaciones, y de su proyección en ellas[2]. De la madurez de la obra y de la preparación del lector depende esta identificación. Si un lector maduro no logra identificarse con el héroe de una novela de vaqueros, es porque la sencillez del personaje no le sirve de símbolo, ni los villanos simbolizan tampoco a sus enemigos, o los hechos no tienen que ver con sus problemas.

Con todo, el mismo carácter elemental de los personajes y la inverosimilitud de las aventuras de las películas del Oeste contribuyen a su popularidad. Vivimos en una civilización compleja, en que la inmensa mayoría llevamos una existencia pacífica y sin ímpetu. Cuando nos vemos en problemas —porque declinan nuestras ventas y ganancias o peligran nuestros empleos o no llegan las mercancías a tiempo o se quejan los clientes— echamos la culpa a muchas cosas: a los productores, intermediarios, sindicatos o al mercado de valores, o bien a lo elevado de los impuestos y las rentas, a los ferrocarriles, al Gobierno o a los inevitables problemas de la comunicación en sociedades tan vastas y complejas. Generalmente, 110 es sólo un pillo ni un grupo de ellos, ni sólo un organismo, el que se convierte en blanco potencial de nuestra ira cuando las cosas van mal. Por eso, el mundo de las películas del Oeste, con sus hombres buenos (de sombrero blanco) y los villanos (de sombrero negro) nos sirve de escape, porque, en medio de paisajes que refrescan el espíritu, todo termina felizmente, derrotando los buenos a los malos en una heroica refriega a tiro limpio. (Las películas en que los “buenos” llevan sombrero negro son para los “adultos”). Decimos que la gente 110 está madura, entre otros motivos, porque es incapaz de soportar la tragedia, el dolor o lo desagradable del tipo que sea. Estas personas no soportan por lo general un “final desventurado”, ni aun en una serie de experiencias simbólicas. De aquí el deseo tan común de que terminen bien las obras populares de la literatura, aunque traten de asuntos desventurados. Hay que asegurar constantemente a la gente no madura que todo va a salir perfectamente.

En cambio, los lectores que van madurando con la edad ensanchan constantemente el margen de profundidad y delicadeza de sus experiencias simbólicas. Bajo la guía de escritores hábiles, que han observado a fondo el mundo y saben organizar sus observaciones, el lector maduro es capaz de experimentar simbólicamente el asesinato, el crimen, la exaltación religiosa, la bancarrota, la pérdida de los amigos, el descubrimiento de minas de oro o de nuevos principios filosóficos, o bien la desolación de una invasión de langosta. Cada nueva experiencia simbólica enriquece su comprensión de la gente y de los hechos.

Al progresar en nuestras lecturas se ensancha nuestra conciencia. Paulatinamente van haciéndose más plenos y exactos los territorios reales de los seres humanos y su conducta, que describen los mapas de nuestras ideas, en condiciones y sazones sumamente heterogéneas. También aumenta nuestra simpatía hacia los seres humanos, al ampliarse nuestra visión y comprensión. El novelista, el poeta y el dramaturgo nos presentan lo mismo a los faraones de Egipto que al sacerdote tibetano cubierto por su máscara ceremonial, o al desterrado político y al “rebelde sin causa”, en descripciones vividas e íntimas, que nos permiten observar cómo vivieron, qué fue lo que les preocupó y qué sentimientos alentaban por dentro. Al examinar así las vidas de los demás, situadas en el tiempo y el lugar que se quiera, descubrimos con asombro que todos ellos son seres humanos. Y este descubrimiento es la base de todas las relaciones humanas civilizadas. Si seguimos sin civilizamos —lo mismo en la comunidad que en las relaciones industriales, nacionales o internacionales— es principalmente porque no hemos llegado a hacer ese descubrimiento. La literatura es uno de los medios más valiosos para lograrlo.

Gracias a la comunicación científica, con sus sistemas internacionales de pesas y medidas, con su nomenclatura universal y sus símbolos matemáticos, podemos intercambiar nuestra información, hacer un depósito común de observaciones y dominar nuestro medio colectivamente. Gracias a la comunicación afectiva —la conversación y el gesto cuando podemos vernos, y la literatura o las demás artes cuando no podemos— llegamos a comprendernos, dejamos de mirarnos con sospechas estúpidas y poco a poco vamos realizando la comunidad entre nosotros y los demás. En una palabra: la ciencia nos capacita para cooperar y las artes acrecientan nuestra simpatía para querer cooperar.

Para hacer la crítica literaria de lo que dice un autor y de lo que intenta decir, hace falta conocer los principios expuestos en este capitulo. Su aplicación sólo es posible en una lectura abundante y cuidadosa, y previo el desarrollo del gusto por medio de la conciencia de lo que pasa en cada pieza literaria que se lee, folletón de revista, cuento, novela o drama.

Es un buen ejercicio, aun para el lector experimentado, estudiar pasajes breves de prosa y de verso —sobre todo los que uno conoce bien desde hace tiempo— e investigar cuidadosamente: a) lo que el autor trata de decir; b) los elementos afectivos que lo ayudan a ello; c) los que oscurecen su exposición, si los hay; d) si el autor logra llevar sus ideas y sentimientos a la mente del lector y en qué grado, y e) lo adecuado de sus metáforas para el tema que trata. He aquí unos cuantos pasajes que pudieran servir para este tipo de análisis:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda… Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.

—CERVANTES, Don Quijote de la Mancha

Cuando contemplo el cielo

de innumerables luces adornado,

y miro hacia el suelo

de noche rodeado,

en sueño y en olvido sepultado;

El amor y la pena

despiertan en mi pecho una ansia ardiente;

despiden larga vena

los ojos hechos fuente;

la lengua dice al fin con voz doliente:

Morada de grandeza,

templo de claridad y hermosura,

el alma que a tu alteza

nació, ¿qué desventura

la tiene en esta cárcel baja, oscura?

—FRAY LUIS DE LEÓN, “Noche serena”

Nunca como ahora las telas transparentes han invadido el campo de la moda; vienen de chiffon, muselina, organzas y telas extraordinarias de nuevas mezclas sintéticas con hilos de oro y plata, tan resistentes que parece que por arte de magia sostienen el peso de los suntuosos bordados que adornan los trajes para las grandes ocasiones.

Los dibujos son también inusitados. Igual vemos enormes gotas de tamaño de un plato sopero sobre un fondo de color que destaque, como listas, flores de todos tamaños o dibujos abstractos que fascinan.

Las listas de todos anchos y con una variedad de colores increíble se trabajan por lo general horizontalmente; en muchos trajes, el dibujo se hace especialmente para el corte del traje y de un gran círculo van saliendo las ráfagas o círculos que aumentan hasta llegar a dar al corte del traje precisamente el efecto que la fantasía del diseñador ha pensado.

—Excélsior, de México, Crónica de modas

Quizá haya un motivo, sólo uno, por el cual resulta beneficioso el empleo de la fuerza por el Gobierno: disminuir el volumen total de violencia que hay en el mundo. Es evidente, por ejemplo, que la prohibición legal del asesinato disminuye el volumen total de violencia que hay en el mundo. Y nadie será capaz de sostener que los padres deben tener libertad ilimitada para maltratar a sus hijos. Mientras haya hombres que desean ejercer violencia sobre los demás, no puede existir libertad completa, porque o hay que frenar el deseo de ejercer violencia, o debe abandonarse a las víctimas a su triste suerte. Por este motivo, aunque los individuos y las sociedades gocen de la máxima libertad en cuanto a sus asuntos personales, no deben tener libertad completa en su trato con los demás. Dar libertad al fuerte para que oprima al débil no es la forma de lograr la mayor cantidad posible de libertad en el inundo. Esta es Ja base de la sublevación socialista contra el tipo de libertad que defendían los economistas del “laissez-faire”.

—BERTRAND RUSSELL, Political Ideals

A aquellas antiguas espadas,

a aquellos ilustres aceros,

que encarnan las glorias pasadas…

Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas

y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros,

al que ama la insignia del suelo materno,

al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano,

los soles del rojo verano,

las nieves y vientos del gélido invierno,

la noche, la escarcha

y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal,

saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha

triunfal…

—RUBÉN DARÍO, “Marcha triunfal”

Nadie puede entender el conservatismo si supone que “conservador” es el hombre que se pone de parte de las riquezas, del poder y del lujo. Porque conservador es más bien el realista, el que se pone de parte de cuanto es real, permanente, básico, fundamental; el que se pone de parte de las estrellas y de los mares; de los espesos bosques que han adquirido fuerza y experiencia a lo largo de los siglos; de la tabla de multiplicar, que ni John Dewey es capaz de cambiar; del espectro inexorable del color y de las imprescindibles octavas de la escala musical, que fueron antes de comenzar el tiempo lo que serán exactamente después de que el tiempo termine; del Taj Mahal y del Partenón y de la catedral de Chartres; de Esquilo y Dante y Bach y Rembrandt; del espíritu elemental humano, en su abatimiento y en su gloria.

El conservador es un hombre que recela de la fluctuación del tiempo, porque tiene su confianza puesta en la Eternidad que invade el tiempo para hacerlo vivir. Y la muerte del mundo —en la primera Navidad y hoy— está en la temporalidad vacilante que rehuye la Eternidad, única vida del tiempo.

—E. MERRILL ROOT, “Flicker of Time”

El mar sus millares de olas

mece, divino.

Oyendo a los mares amantes,

mezo a mi niño.

El viento errabundo en la noche

mece los trigos.

Oyendo a los vientos amantes,

mezo a mi niño.

Dios Padre sus miles de mundos

mece sin ruido.

Sintiendo Su mano en la sombra,

mezo a mi niño.

—GABRIELA MISTRAL, “Meciendo”

Tenemos que aprender a despertarnos y a mantenernos despiertos, no por medios mecánicos, sino por una infinita espera de la aurora, que no se aparte de nosotros en nuestro sueño más profundo. No conozco nada más alentador que la indiscutible capacidad del hombre para elevar su vida por medio de una actividad consciente. Algo es ya poder pintar un cuadro o esculpir una estatua y hacer objetos bellos, pero es mucho más glorioso esculpir y pintar la atmósfera y el miedo misino a través del cual miramos, lo cual podemos hacer moralmente. Influir en la cualidad del día, he aquí la más sublime de las artes.

—HENRY DAVID THOREAU, Walden

El comienzo de una novela, poema, ensayo o libro tiene particular importancia para dejar asentado el punto de vista del autor y conquistarse la atención y el interés del lector, indicando su contenido y espíritu. ¿Qué puede deducirse de comienzos como éstos, respecto al objeto del autor?

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante. Y asi, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío si no la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo, y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento.

—CERVANTES, Prólogo de Don Quijote de la Mancha

En tu alcoba techada de ensueños; haz derroche

de flores y de luces de espíritu; mi alma

calzada de silencio y vestida de calma,

irá a ti por la senda más negra de esta noche.

Apaga las bujías para ver cosas bellas:

cierra todas las puertas para entrar la ilusión;

arranca del Misterio un manojo de estrellas

y enflora como un vaso triunfal tu corazón.

—DELMIRA AGUSTINI, “La cita”

Ya soy un hombre entrado en años. La índole de mis actividades durante los últimos treinta años me ha puesto en frecuente contacto con una clase de hombres a quienes pudiera llamarse interesantes y un tanto singulares, de los cuales, que yo sepa, todavía no se ha escrito nada: me refiero a los pendolistas de bufete, escribientes o copistas. He conocido a muchos de ellos, en mi vida privada y profesional; si quieren, podría relatar historias diversas que quizá harían sonreír a los hombres de buenos sentimientos y llorar a las almas más tiernas. Pero haré a un lado las biografías de todos los escribientes y me contentaré con unos pasajes de la vida de Bartleby, el más raro de los escribientes que jamás se haya visto u oído.

—HERMAN MELVILLE, “Bartleby, el escribiente”.

El viejo y altivo castellano, arrodillado devotamente a las plantas del santo ermitaño, narraba con sincera y profunda emoción todo el trágico y llameante desastre de su vida, de aquella larga y tempestuosa existencia consagrada por completo a los más crueles y satánicos cultos del vicio y del crimen.

Sus manos feroces y acerbas de zarpa se cruzaban, ahora, sobre el pecho en un ademán suplicante de fervorosa imploración o se tendían desesperadas al cielo, trémulas y angustiosas en el supremo naufragio de sus últimas esperanzas.

—FRANCISCO VILLAESPESA, El caballero del milagro

¿Quieres averiguar, lector paciente,

si tiene la niñez principios fijos?

Ven a escuchar el diálogo siguiente

que aquí sostienen con calor mis hijos.

Concha tiene seis años; Margarita

los cinco va a cumplir; Juan, tres apenas;

pero ninguno de ellos necesita

fuego en el pensamiento ni en las venas.

—JUAN DE DIOS PEZA, “Reyerta infantil”.

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,

las polvorientas encinas!…

¿Adónde el camino irá?

Yo voy cantando, viajero

a lo largo del sendero…

—La tarde cayendo está—.

En el corazón tenía

la espina de una pasión;

logré arrancármela un día;

ya no siento el corazón.

—ANTONIO MACHADO, “Yo voy soñando caminos…”

Sutpen se quedó de pie junto a la yacija de paja en que estaban tendidos la madre y el bebé. Por entre las alabeadas tablas de la pared, caía el tempranero sol matutino en largas pinceladas, listando sus piernas abiertas y la fusta de cabalgar que llevaba en la mano, y cruzando la silueta inmóvil de la madre, que lo miraba con sus quietos, inescrutables y tristes ojos. A su costado yacía envuelto el hijo en un retazo de tela deshilachada, pero limpia. Tras ellos, una vieja negra estaba sentada en cuclillas junto a la tosca chimenea donde se consumía una exigua fogata.

—Bueno, Milly —dijo Sutpen—. Lástima que no sea una yegua. Entonces podría darte un pesebre decente en el establo.

—WILLIAM FAULKNER, Wash

¿A qué departamento pertenece la sicología? Propongo la palabra curación. Pero ¿qué clase de curación? Yo no quiero ser curado de mi hábito de elegir los colores naranja y negro, ni de fumar, ni de que me guste una botella de cerveza. Ningún maestro tiene derecho a curar a un niño de hacer ruido con un tambor. La única cura que debería practicarse es la de la infelicidad.

Es niño difícil el que es infeliz. Está en guerra consigo mismo y, en consecuencia, con el mundo.

Algo parecido ocurre con el adulto difícil. No ha habido hombre feliz que haya alborotado en una reunión, o predicado la guerra, o linchado a un negro. No ha habido mujer feliz que haya regañado con su marido o con sus hijos. Ni hombre feliz que haya cometido un asesinato o un robo. Ni patrono feliz que haya amedrentado a sus obreros.

Todos los crímenes, odios y guerras pueden reducirse a la infelicidad. En este libro me propongo demostrar cómo se produce la infelicidad, cómo arruina las vidas humanas y cómo puede educarse a los niños para que no se produzca gran parte de esta infelicidad.

Más aún; este libro es la historia de un lugar —Summerhill— en que se cura la infelicidad infantil y, lo que es más importante todavía, donde se cría a los niños en la felicidad.

—A. S. NEIL Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing

De dos maneras puede identificarse el lector con los personajes de una novela. Primero, puede ver en el protagonista una representación más o menos realista de sí mismo. (Por ejemplo: si advierte en el personaje incomprendido por sus padres, sus experiencias personales, debido a lo dramático de la narración). Segundo, al identificarse con el protagonista puede ver realizados sus deseos (por ejemplo: si el lector es pobre, poco agraciado y nada preferido por las muchachas, puede identificarse con el personaje novelesco rico, apuesto y rifado por las mujeres bonitas). No es fácil marcar la división entre estos dos tipos de identificación, pero el primero (que podríamos llamar “identificación por el reconocimiento de sí mismo”) se basa esencialmente en la semejanza de sus experiencias con las del personaje novelesco, y el segundo (“identificación por realización de los propios deseos”) en la diferencia entre la vida anodina del lector y la interesante del personaje. Muchas novelas, quizá la mayor parte, tratan de lograr esta identificación por los dos medios.

Estúdiese a fondo una novela de amor o una aventura masculina en una película del Oeste, analizando la caracterización y la trama para ver cómo producen en el lector estos dos tipos de identificación. No comience el análisis de una obra por méritos literarios o de calidad, porque estos mecanismos se advierten más clara y sencillamente en una novela destinada al público sencillo.

Este ejercicio supone que el lector no es aficionado a la literatura folletinesca y va a realizarlo desde fuera, sin que sienta la novela emotivamente. Luego procederá a analizar otra obra —cuento, novela o comedia— que le interese e intrigue de verdad. Deberá hacerse preguntas como ésta: “¿Qué fue lo que reaccionó en mí a los elementos de la obra, y cuáles son éstos? ¿Qué significa mi entusiasmo por lo que hace a sus méritos y respecto a mi persona? ¿Seguirá gustándome y emocionándome dentro de diez años?”

Hay una colección de artículos recopilados por Bernard Rosenberg y David Manning White, bajo el título de Mass Culture (1957), que constituye un tesoro de estudios de la realización de los deseos en la cultura popular, terreno excelente, y el mejor, para estudiar este fenómeno. Vemos a nuestros tipos nacionales en películas, libros cómicos, historietas gráficas, operetas y canciones populares y anuncios. Tómese cualquier sección de este libro, léanse sus cuatro o cinco artículos y redáctese una crítica de 500 palabras, más o menos, a base de comentarios personales. Parecida es la obra, Hollywood, the Dream Factory, de Hortense Powdermaker. Puede consultare también, Movies: A Psychological Study de Martha Wolfenstein y Nathan Leites (1950).

Léase detenidamente la siguiente selección. Luego lea todos los textos de literatura de ficción que se contengan en una revista de amplia circulación, para mujeres o para lectores heterogéneos. Luego redacte un ensayo sobre todo ello, de conformidad con las directrices trazadas por Marya Mannes; debe tener unas 700 palabras:

Hablaba yo con una escritora de ficción que acababa de vender un cuento a una publicación canadiense, después de que el semanario norteamericano que solía comprarle sus originales lo rechazó de mala gana.

—Era un cuento feliz —me decía—, pero en él se mencionaba la muerte, y los directores pretextaron que tenían por norma no hablar de la muerte en forma alguna a sus lectores…

Con eso, nos pusimos a charlar, como era natural, de los tabúes, o sea, de la “censura larvada” que ambas estábamos de acuerdo en que existía en proporciones fantásticas en los medios de difusión del país. Le hablé del cuento que casi vendí a una revista femenina. Los directores lo encomiaron mucho, pero querían que hiciese unos cuantos cambios. El hombre del cuento tenía treinta y cinco años y la mujer a quien quería, veintinueve. ¿Por qué no cambiaba sus edades, poniendo treinta para él y veinticuatro para ella, porque a los lectores no les interesaba el amor después de los treinta?

En segundo lugar, mi héroe era un refugiado checo, profesor de ciencias en una universidad del Oeste Medio, pero los editores querían que fuese un norteamericano del Oeste Medio; por ejemplo: un médico; preferían que el interés romántico no se centrase en un extranjero…

Había otros tabúes más explicables. No podía admitirse la desigualdad de edades entre una pareja enamorada. Para casar a un hombre de cuarenta con una muchacha de veinticinco, tenía que haber motivos muy poderosos. Pero, eso sí, nunca jamás podría escribirse acerca de una mujer de cuarenta años que tuviese una relación feliz con un hombre de treinta y cinco…

Otro escritor, hombre, nos advirtió que sólo presentando a una muchacha en la forma corriente y aceptable, podía ser atractiva en una revista de amplia circulación. Podría describírsela de nariz corta, no larga; nada de dientes irregulares; ni podía ser metidita en carnes, por deliciosa que fuese en otros aspectos. No podría objetarse a ciertas artificialidades resultantes del maquillaje, ni, por otra parte, alabar a una muchacha que prescindiese de los recursos cosméticos…

Al intercambiar nuestras experiencias ficcionales, coincidimos en que jamás se podía hablar mal de un médico o de un banquero, aunque podía presentarse con caracteres antipáticos a un científico, a un escritor o a un músico. La mujer de carrera no podía ser feliz y tendría que terminar por sacrificarla en aras de una seguridad precaria. Una madre no podía estar contenta con sus hijos ausentes. Ningún personaje de ninguna novela podía discutir ideas abstractas o asuntos importantes corrientes, a excepción de inundaciones o huracanes…

—MARYA MANNES, “The Case of the Orange Orange”, en Reporter