Los acontecimientos históricos del invierno de 1916-1917. La enseñanza de G. nos permite orientarnos en el laberinto de las contradicciones. Un «Arca de Noé». La conciencia de la materia. Sus grados de inteligencia. Máquinas de uno, dos y tres pisos. El hombre está compuesto de un hombre, una oveja y un gusano. Clasificación de todas las criaturas en base a tres rasgos cósmicos: lo que comen, lo que respiran y el medio en que viven. El hombre tiene posibilidad de cambiar su nutrición. El «diagrama de todas las cosas vivientes». G. parte definitivamente de San Petersburgo. Un episodio interesante ¿«transfiguración» o «plástica»? Impresiones de un periodista sobre G. La caída de Nicolás II. «El fin de la historia de Rusia». Planes de partir al extranjero. Un mensaje de G. Continuación del trabajo en Moscú. Nuevos estudios de los diagramas y de la idea de los cosmos. Desarrollo de la idea de que «el tiempo es respiración». Relación de esta idea al hombre, a la tierra, al sol, a las grandes y pequeñas células. Construcción de una «Tabla de Tiempos en los Diferentes Cosmos». Tres cosmos tomados en conjunto comprenden cu ellos mismos todas las leyes del Universo. Aplicación de la idea de los cosmos a los procesos interiores del organismo humano. La vida de las moléculas y de los electrones. Dimensiones temporales de los diferentes cosmos. Aplicación de la fórmula de Minkowski. Relación de los diferentes tiempos a los centros del cuerpo humano. Relación a los centros superiores. «Cálculos cósmicos del tiempo» en las escrituras Gnósticos y de la India. «Si quiere descansar, venga acá a reunirse conmigo». Reencuentro a G. en Alexándropol. Las relaciones de G. con su familia. Conversación sobre la imposibilidad de hacer cualquier cosa en medio de la locura colectiva. «De ninguna manera están los acontecimientos en contra de nosotros». ¿Cómo reforzar la sensación del «Yo»? Breve retorno a San Petersburgo y Moscú. Un mensaje a los grupos de las dos ciudades. Regreso a Pyatigorsk. Una docena de nosotros nos reunimos en Essentuki.

Noviembre 1916. La situación en Rusia se ponía cada vez más y más inquietante. Milagrosamente, hasta ese día, la mayoría de nosotros habíamos logrado mantenernos apartados de los «acontecimientos». Pero ahora los «acontecimientos» se acercaban cada vez más, nos alcanzaban personalmente a uno tras otro, y se había hecho imposible dejar de tomarlos en cuenta.

De ninguna manera es mi intención describirlos o analizarlos. Sin embargo, este período fue tan excepcional que no puedo ignorarlo totalmente, a no ser que admitiera que había estado sordo y ciego a la vez. Por otra parte, nada como la observación de los acontecimientos de entonces hubiera podido proporcionar datos tan interesantes para el estudio de la mecanicidad, es decir de la perfecta ausencia en la historia de todo elemento voluntario. Algunas cosas parecían, o hubieran podido parecer depender de la voluntad de algunos hombres, pero esto era una ilusión: nunca había sido más claro que todo sucede y que nadie hace nada.

En primer lugar, se había tornado imposible dejar de ver que la guerra tocaba a su fin por sí misma: un profundo cansancio había hecho presa de todos, ligado a una comprensión aún oscura, pero sólidamente arraigada, de lo absurdo de todo este horror. Ya nadie podía creer en palabras, y ninguna tentativa para galvanizar la guerra hubiera podido tener resultado. Sin embargo, no era menos imposible detenerla, y todas estas habladurías a favor o en contra de la guerra mostraban simplemente la impotencia misma de la mente humana para darse cuenta de su propia impotencia. En segundo lugar, era claro que la catástrofe se aproximaba. De ninguna manera hubiera podido ser desviada. Los acontecimientos seguían su curso y no podían seguir ningún otro. Durante este período estuve también muy fuertemente impresionado por la actitud de políticos profesionales de izquierda hasta entonces pasivos, que ahora se disponían a desempeñar un papel activo. De hecho se mostraban los menos preparados, los más ciegos, los más incapaces de comprender lo que hacían, adonde iban y lo que preparaban, sobre todo para sí mismos.

Me acuerdo muy bien de San Petersburgo durante el último invierno de su vida. ¿Quién hubiera podido prever entonces, aun suponiendo lo peor, que ése sería su último invierno? Pero demasiada gente odiaba a esta ciudad y demasiada gente la temía. Sus días estaban contados.

Nuestras reuniones continuaban. Durante los últimos meses de 1916, G. no volvió más a San Petersburgo, pero algunos de los nuestros iban a Moscú, de donde traían nuevos diagramas y notas tomadas por sus alumnos.

Nuestros grupos aumentaban mucho, y aunque era evidente que todo se precipitaba hacia un fin desconocido pero fatal, la enseñanza de G. nos daba a todos un sentimiento de confianza y de seguridad. En ese entonces hablábamos a menudo de lo que hubiéramos experimentado en ese caos si no hubiésemos tenido la enseñanza, que cada vez se tornaba más nuestra. Ahora no podíamos imaginarnos cómo sin ella hubiéramos podido vivir y encontrar nuestro camino en el laberinto de todas las contradicciones de esa época.

De este período datan nuestras primeras conversaciones sobre el arca de Noé. Siempre había considerado este mito como una alegoría de la idea general del esoterismo. Pero todos comenzamos a ver que tenía otro alcance más preciso; era a la vez el plan de todo trabajo esotérico, incluso el nuestro. La enseñanza misma era un «arca», gracias a la cual podíamos esperar salvarnos en el momento del diluvio.

G. no regresó hasta comienzos de febrero 1917. Desde las primeras reuniones, nos descubrió un aspecto enteramente nuevo de todo lo que había hablado hasta entonces.

—«Hasta aquí, dijo, hemos considerado la tabla de hidrógenos como una tabla de densidades de vibraciones y de densidades de materia, en proporción inversa una a otra. Debemos ahora comprender que la densidad de vibraciones y la densidad de materia expresan muchas otras propiedades de la materia. Por ejemplo, hasta ahora no hemos dicho nada todavía de la inteligencia o de la conciencia de la materia. Sin embargo, la velocidad de vibraciones de una materia muestra su grado de inteligencia. Recuerden que no hay nada inanimado ni muerto en la naturaleza. Cada cosa es viviente, inteligente y consciente a su manera; pero esta conciencia y esta inteligencia se expresan de modos diferentes sobre los diversos niveles de ser, es decir sobre diferentes escalas. Deben comprender de una vez por todas, que nada está muerto, hay simplemente diversos grados de animación y diversas escalas».

«La tabla de hidrógenos, que sirve para determinar la densidad de materia y la velocidad de vibraciones, sirve al mismo tiempo para determinar los grados de inteligencia y de conciencia, puesto que el grado de conciencia corresponde al grado de densidad o de velocidad de vibraciones. Esto significa que cuanto más densa es la materia, es tanto menos consciente y tanto menos inteligente. Y cuanto más densas son las vibraciones, tanto más consciente y tanto más inteligente es la materia».

«La materia está realmente muerta solo cuando ya no hay vibraciones. Pero en las condiciones ordinarias de la vida en la superficie de la tierra, la materia muerta no nos concierne. La ciencia misma no la puede obtener. Toda la materia que conocemos es viviente, y, a su manera, es inteligente».

«Al determinar el grado de densidad de la materia, por este mismo hecho la tabla de hidrógenos determina su grado de inteligencia. Esto quiere decir que al hacer comparaciones entre las materias que ocupan diferentes lugares en la tabla de hidrógenos, determinamos no solamente su densidad sino también su inteligencia. Y no solo podemos decir cuántas veces tal o cual hidrógeno es más denso o más ligero que otro, sino también cuántas veces un hidrógeno es más inteligente que otro».

«Para determinar con la ayuda de “la tabla de hidrógenos” las diferentes propiedades de las cosas y de las criaturas vivientes, constituidas por numerosos hidrógenos, se parte del principio de que en toda criatura viviente y en toda cosa, hay un hidrógeno definido que es su centro de gravedad; es por así decirlo, el “hidrógeno promedio” de todos los hidrógenos que constituyen la criatura o la cosa dada. Para encontrar este “hidrógeno promedio”, hay que conocer primeramente el nivel de ser de la criatura en cuestión. El nivel de ser está determinado por el número de pisos de su máquina. Hasta ahora solo hemos hablado del hombre, y hemos tomado al hombre como una estructura de tres pisos. No podemos hablar al mismo tiempo de los animales y del hombre, porque los animales difieren radicalmente del hombre. Los animales superiores que conocemos solo tienen dos pisos; los animales inferiores solo uno».

G. hizo un dibujo.

«Al mismo tiempo, los pisos inferior e intermedio del hombre equivalen de algún modo a los del carnero; su piso inferior, tomado aisladamente, corresponde al del gusano. Se puede decir entonces que el hombre está hecho de un hombre, de un carnero y de un gusano; y que el carnero está constituido de un carnero y de un gusano. El hombre es una criatura compleja; su nivel de ser está determinado por el nivel de ser de las criaturas que lo componen. El carnero y el gusano desempeñan en el hombre un papel más o menos importante. Así el gusano desempeña el papel principal en el hombre N.º 1; en el hombre N.º 2, es el carnero, y en el hombre N.º 3, el hombre. Pero estas definiciones no valen sino para los casos individuales. En general, el “hombre” está determinado por el centro de gravedad del piso intermedio».

«El centro de gravedad del piso intermedio del hombre es hidrógeno 96. La inteligencia de hidrógeno 96 determina la inteligencia promedio del “hombre”, es decir del cuerpo físico del hombre. El centro de gravedad del cuerpo astral será hidrógeno 48. El centro de gravedad del tercer cuerpo, hidrógeno 24. El centro de gravedad del cuarto cuerpo, hidrógeno 12».

«Si ustedes recuerdan el diagrama de los cuatro cuerpos del hombre, que indicaba los hidrógenos promedios del piso superior, les será más fácil comprender lo que digo ahora».

G. dibujó este diagrama.

|

48 |

24 |

12 |

6 |

|

96 |

48 |

24 |

12 |

|

192 |

96 |

48 |

24 |

Fig. 57

«El centro de gravedad del piso superior es un hidrógeno de solo un grado más alto que el centro de gravedad del piso intermedio. Y el centro de gravedad del piso intermedio es un hidrógeno de solo un grado más alto que el del piso inferior».

«Pero como ya lo he dicho, para determinar el nivel de ser por medio de la tabla de hidrógenos, generalmente se toma el piso intermedio».

«Partiendo de allí, se pueden resolver problemas tales como éste»:

«Supongamos, por ejemplo, que Jesucristo sea un hombre N.º 8. ¿Cuántas veces será Jesucristo más inteligente que una mesa»?

«Una mesa no tiene pisos. Se sitúa entre hidrógeno 1536 e hidrógeno 3072, según la tercera gradación de la tabla de hidrógenos. El hombre N.º 8 es hidrógeno 6. Este hidrógeno es el centro de gravedad del piso intermedio del hombre N.º 8. Si podemos calcular cuántas veces más inteligente es hidrógeno 6 que hidrógeno 1536, sabremos cuántas veces más inteligente es un hombre N.º 8 que una mesa. Pero con relación a esto, debemos recordar que la “inteligencia” se determina no por la densidad de la materia, sino por la frecuencia o la densidad de vibraciones. La densidad de vibraciones no progresa como en las octavas de hidrógenos al doblar cada vez su número, sino según una progresión totalmente diferente, mucho más rápida que la primera. Si conocen el coeficiente exacto de esta progresión, pueden resolver el problema. Quería solamente mostrar que por raro que esto parezca, puede ser resuelto».

«Con respecto a esto, es esencial determinar los principios de clasificación y de definición de los seres vivientes desde un punto de vista cósmico, desde el punto de vista de su existencia cósmica. Según la ciencia ordinaria, la clasificación se establece conforme a los rasgos exteriores, los huesos, los dientes, o las funciones —los mamíferos, los vertebrados, los roedores, etc. Según la ciencia exacta, la clasificación se establece conforme a los rasgos cósmicos. En realidad, hay rasgos determinantes que permiten establecer con la mayor exactitud la clase y la especie a la que pertenece toda criatura viviente, es decir su propio sitio en el universo, así como su relación con otras criaturas».

«Estos rasgos son los rasgos del ser. El nivel cósmico del ser de toda criatura viviente está determinado»:

«Éstos son los tres rasgos cósmicos de su ser».

«Tomen por ejemplo al hombre. Se alimenta de hidrógeno 768, respira hidrógeno 192, y vive en hidrógeno 192. No hay otros seres como él sobre nuestro planeta, aunque hay seres que le son superiores. Un animal tal como un perro puede alimentarse de hidrógeno 768, pero también puede alimentarse de un hidrógeno muy inferior, no 768 sino muy cerca a 1536, alimento no asimilable para el hombre. Una abeja se alimenta de un hidrógeno muy superior a 768, superior aún a 384, pero vive en su colmena en una atmósfera donde el hombre no podría vivir. Desde un punto de vista exterior, el hombre es un animal, pero de un orden diferente a todos los otros animales».

«Tomemos otro ejemplo —un gusano de harina. Se alimenta de harina, un hidrógeno mucho más grosero que el hidrógeno 768, porque este gusano puede vivir igualmente de harina podrida. Digamos que ésta es también 1536. Este gusano respira hidrógeno 192, y vive en hidrógeno 1536».

«Un pez se alimenta de hidrógeno 1536, vive en hidrógeno 384, y respira hidrógeno 192».

«Un árbol se alimenta de hidrógeno 1536, respira solamente en parte hidrógeno 192, en parte hidrógeno 96, y vive en parte en hidrógeno 192, y en parte en hidrógeno 3072 (el suelo)».

«Si proseguimos con estas definiciones, veremos que este plan tan simple a primera vista, permite las más sutiles distinciones entre las clases de seres vivientes, sobre todo si recordamos que los hidrógenos tomados como octavas, tal como lo hemos hecho, son conceptos muy amplios. Por ejemplo, hemos dicho que un Perro, un pez y un gusano de harina se alimentan por igual de hidrógeno 1536, entendiendo por esto substancias de origen orgánico que no son comestibles para el hombre. Ahora, si nos damos cuenta de que estas substancias pueden a su vez dividirse en clases definidas, veremos la posibilidad de definiciones muy precisas. Es exactamente lo mismo para el aire y para el ambiente».

«Estos rasgos cósmicos del ser están en relación inmediata con la definición de la inteligencia según la tabla de hidrógenos».

«La inteligencia de una materia se determina por la criatura a la cual puede servir de alimento. Por ejemplo, ¿qué es más inteligente desde este punto de vista, una papa cocida, o una papa cruda? Una papa cruda, que puede servir de alimento a los cerdos, no puede alimentar al hombre. Una papa cocida es entonces más inteligente que una papa cruda».

«Si estos principios de clasificación y de definición se entienden adecuadamente, una multitud de cosas se volverán claras y comprensibles. Ningún ser viviente tiene libertad para poder cambiar a voluntad ni su alimento ni el aire que respira, ni el ambiente en que vive. Para cada ser, el orden cósmico determina su alimento, su aire y su ambiente».

«Cuando hablamos de las octavas de nutrición en la fábrica de tres pisos, vimos que todos los hidrógenos sutiles que se requieren para el trabajo, el crecimiento y la evolución del organismo, se elaboran a partir de tres clases de alimento: el alimento en el sentido habitual de la palabra, el comer y el beber; el aire que respiramos, y por último, las impresiones. Supongamos ahora que pudiéramos mejorar la calidad del alimento y del aire, y alimentarnos digamos de hidrógeno 384 en lugar de 768, y respirar hidrógeno 96 en lugar de 192. ¡Cuánto más simple y fácil sería la elaboración de materias sutiles en el organismo! Así es, pero hay aquí una imposibilidad radical. El organismo está adaptado para transformar precisamente estas materias groseras en materias sutiles; si le dieran materias sutiles en lugar de materias groseras, no sería capaz de transformarlas, y moriría rápidamente».

«No se pueden cambiar ni el aire, ni el alimento. Pero las impresiones, o mejor dicho, la calidad de las impresiones posibles para el hombre, no depende de ninguna ley cósmica. El hombre no puede mejorar su alimento, no puede mejorar el aire. Mejorar en este caso sería de hecho empeorar las cosas. Por ejemplo, hidrógeno 96 en lugar de 192 sería un gas enrarecido o un gas incandescente, irrespirable para el hombre; el fuego es un hidrógeno 96. Lo mismo ocurre con el alimento. Hidrógeno 384 es el agua. Si el hombre pudiese mejorar su alimento, es decir volverlo más sutil, debería alimentarse de agua y respirar fuego. Es evidente que esto es imposible. Pero aunque no pueda mejorar ni su alimento ni el aire, el hombre puede mejorar sus impresiones hasta un muy alto grado, e introducir así hidrógenos sutiles en su organismo. Es justamente en esto en lo que se basa la posibilidad de su evolución. El hombre no está en ninguna forma obligado a nutrirse de las sombrías impresiones de hidrógeno 48, puede, tener las impresiones de hidrógeno 24 y 12, de hidrógeno 6 y hasta de hidrógeno 3. Esto cambia todo el cuadro, y un hombre que extrae de los hidrógenos sutiles el alimento del piso superior de su máquina, se diferenciará por cierto de un hombre que se alimenta de hidrógenos groseros o inferiores».

En las siguientes conversaciones, G. continuó todavía con el tema de la clasificación de los seres de acuerdo a sus rasgos cósmicos.

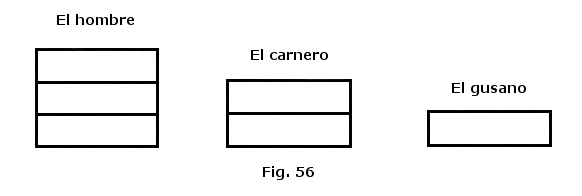

—«Hay otro sistema de clasificación que también merece ser comprendido, dijo él. Se trata de una clasificación según una relación totalmente diferente de octavas. La primera, establecida según el alimento, el aire y el medio ambiente, se relacionaba claramente a los “seres vivientes” tal como los conocemos, incluyendo las plantas, es decir a los individuos. La otra, de la que hablaré ahora, nos lleva más allá de los límites de lo que llamamos “seres vivientes”. Nos lleva a la vez muy por encima y muy por debajo de los seres vivientes; ya no se trata de individuos, sino de clases, en el sentido más amplio. Antes que nada, esta clasificación enseña que nada procede a saltos en la naturaleza. En la naturaleza, todo está interrelacionado y todo vive. El diagrama de esta clasificación se llama “Diagrama de Todas las Cosas Vivientes”».

«Según este diagrama, cada clase de criatura, cada grado de ser, se define a la vez por lo que le sirve de alimento y por aquello a lo cual él sirve de alimento. En efecto, en el orden cósmico, cada clase de criatura se alimenta de una clase determinada de criaturas inferiores, y ella misma sirve de alimento a una clase determinada de criaturas superiores».

G. trazó un diagrama en forma de escalera compuesta de once cuadrados; y en cada cuadrado, con excepción de los dos superiores, trazó tres círculos con números.

—«Cada cuadrado representa un grado de ser, dijo. El hidrógeno del círculo inferior muestra de qué se alimentan las criaturas de esta clase. El hidrógeno del círculo superior designa la clase que se alimenta de estas criaturas. Y el hidrógeno del círculo intermedio es el hidrógeno promedio de esta clase, que determina lo que son estas criaturas».

«El sitio del hombre es el séptimo cuadrado partiendo de abajo, o el quinto partiendo de arriba. Según este diagrama, el hombre es hidrógeno 24, se alimenta de hidrógeno 96, y él mismo sirve de alimento a hidrógeno 6. El cuadrado debajo de él será el de los vertebrados, el siguiente el de los invertebrados. La clase de los invertebrados es hidrógeno 96. Por consiguiente el hombre se alimenta de invertebrados».

«Por el momento, no busquen contradicciones, sino traten de comprender lo que podría significar. Tampoco comparen este diagrama con los otros. Según el diagrama de nutrición, el hombre se alimenta de hidrógeno 768; según este diagrama, de hidrógeno 96. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Ambos son igualmente justos. Más tarde, cuando hayan comprendido, podrán hacer la síntesis».

«El cuadrado debajo del anterior representa las “plantas”; el siguiente los “minerales”, el siguiente los “metales”, que constituyen un grupo cósmico distinto entre los minerales. Y el último cuadrado no tiene nombre en nuestro idioma, porque en la superficie de la tierra nunca encontramos materia en este estado. Este cuadrado entra en contacto con el Absoluto. Recordarán lo que hemos dicho a propósito del Dios Fuerte. Éste es el Dios Fuerte».

En la parte inferior de este cuadrado, trazó un pequeño triángulo invertido con la punta hacia abajo.

—«Tomemos ahora el cuadrado que se encuentra a la derecha del hombre: el cuadrado “3, 12, 48”. Se trata de una clase de criaturas que no conocemos. Llamémoslas “ángeles”. El siguiente cuadrado “1, 6, 24” representa seres que llamaremos “arcángeles”».

En el siguiente cuadrado, colocó las cifras 3 y 12, después dos círculos concéntricos donde marcó el centro común, y lo llamó «Eterno Inmutable». En el último cuadrado, colocó las cifras 1 y 6, dibujó un círculo en el medio, en este círculo un triángulo conteniendo otro círculo cuyo centro marcó igualmente y lo llamó «Absoluto».

—«Este diagrama no les será comprensible de inmediato, concluyó, pero aprenderán a descifrarlo poco a poco. Pero tendrán que estudiarlo durante largo tiempo, tomándolo por separado de todo el resto».

Esto fue, de hecho, todo lo que G. nos dijo sobre este extraño diagrama, que parecía contradecir muchas ideas que nos había dado anteriormente.

En nuestras conversaciones sobre el diagrama, pronto convinimos en considerar a los «ángeles» como planetas, y a los «arcángeles» como soles. Muchos otros puntos se aclararon así. Pero lo que nos preocupaba bastante, era la aparición de hidrógeno 6144, que no figuraba en la otra gradación de hidrógenos, en esa tercera gradación que terminaba en hidrógeno 3072. Y sin embargo, G. subrayaba que la enumeración de los hidrógenos había sido hecha conforme a la tercera gradación.

Mucho tiempo después le pregunté lo que eso significaba.

—«Es un hidrógeno incompleto, me respondió; un hidrógeno sin el Espíritu Santo. También pertenece a la misma gradación, es decir a la tercera, pero queda sin realizarse».

«Cada hidrógeno completo se compone de carbono, de oxígeno y de nitrógeno. Tome ahora el último hidrógeno de la tercera gradación, hidrógeno 3072; este hidrógeno está compuesto de carbono 512, de oxígeno 1536 y de nitrógeno 1024».

«Más lejos aún, el nitrógeno se convierte en el carbono de la siguiente tríada, pero no hay para él ni oxígeno ni nitrógeno. Entonces, por condensación, él mismo se vuelve hidrógeno 6144. Pero es un hidrógeno muerto, sin ninguna posibilidad de transformarse en otra cosa, es un hidrógeno sin el Espíritu Santo».

Ésta fue la última visita de G. a San Petersburgo. Traté de hablarle de los acontecimientos inminentes. Pero no me dijo nada preciso, y me quedé sin saber qué hacer.

A raíz de su partida se produjo un acontecimiento excepcional. Todos lo habíamos acompañado a la estación de Nicolaevsky. G. estaba con nosotros en el andén cerca del vagón, y hablábamos. Era el hombre que siempre habíamos conocido. Después del segundo toque de campana, subió a su compartimiento y se asomó a la ventana.

¡Otro hombre, éste era otro hombre! Ya no era el que habíamos acompañado al tren. En el espacio de algunos segundos, había cambiado. Pero ¿cómo describir en qué consistía la diferencia? Sobre el andén, era como todo el mundo, pero desde la ventana del vagón nos miraba un hombre totalmente de otro orden. Cada mirada, cada movimiento de este hombre estaban impresos de una importancia excepcional y de una dignidad increíble, como si súbitamente se hubiera convertido en un príncipe reinante o en el soberano de algún reino desconocido, que volvía a sus dominios, y a quien habíamos venido a saludar antes de su partida.

Algunos de los nuestros no se dieron cuenta claramente en el mismo momento de lo que pasaba, pero todos vivimos emocionalmente algo que trascendía el curso ordinario de la vida. Esto no duró sino algunos segundos. El tercer toque de campana siguió casi inmediatamente al segundo y el tren se puso en movimiento. Cuando nos quedamos solos, no recuerdo quién habló primero de esta «transfiguración» de G., pero resultó que cada uno de nosotros lo había notado, aunque no todos nos dimos cuenta en el mismo grado de su carácter extraordinario. Pero todos, sin excepción, habíamos sentido algo que rayaba en lo milagroso.

G. nos había explicado anteriormente que, si se dominaba el arte de la plástica, se podía cambiar completamente la propia apariencia. Él había hablado de la posibilidad de dar belleza o fealdad a los rasgos, de forzar a la gente a que reparen en uno, o aun de la posibilidad de volverse realmente invisible.

¿Qué había pasado entonces? Tal vez era un caso ejemplar de esta «plástica».

Pero aquí no termina la historia. Al mismo vagón que G., había subido A., un conocido periodista que partía ese día de San Petersburgo en un viaje de encuesta (esto era justamente antes de la revolución). Tenía su asiento en el mismo compartimiento. Hicimos adiós a G. cerca de uno de los extremos del vagón, mientras que cerca del otro un grupo se despedía de A.

Yo no conocía a A. personalmente, pero entre los que lo despedían se encontraban algunos de mis amigos; dos o tres de ellos que habían venido a nuestras reuniones, se pasaban de un grupo al otro.

Algunos días después, el diario del cual A. era corresponsal publicó un artículo llamado «En camino», en el cual relataba sus pensamientos y sus impresiones de viaje. En su compartimiento se encontraba un extraño oriental que lo había impresionado por su extraordinaria dignidad, que resaltaba claramente entre la masa de especuladores bulliciosos que llenaban el vagón; los miraba exactamente como si estas personas no fueran para él sino pequeñas moscas. A. suponía que debía ser un «rey del petróleo» de Bakú, y en el curso de la conversación que tuvo luego con él, algunas frases enigmáticas reforzaron aún más su convicción de que se trataba de un hombre cuyos millones se amontonaban durante su sueño, y que miraba desde muy alto a las personas afanadas por ganarse la vida, o por hacer dinero.

«Mi compañero de viaje, escribió A., se mantenía apartado, silencioso. Era un persa o un tártaro, que llevaba en la cabeza un gorro de astrakán de cierto valor. Tenía bajo el brazo una novela francesa. Bebía té, enfriando cuidadosamente su vaso sobre la mesita delante de la ventana. A veces, con el mayor desprecio, dejaba caer su mirada sobre sus vecinos ruidosos y gesticulantes. Éstos lo miraban con gran atención, y hasta con respeto mezclado de temor. Lo que más me interesó es que parecía ser del mismo tipo oriental del Sur que el resto de los viajeros, un grupo de buitres que habían emprendido vuelo para ir a despedazar su carroña. Tenía la tez curtida, los ojos de un negro azabache, y un bigote como el de Zelim Khan. ¿Por qué entonces evita él y desprecia así su propia carne y su propia sangre? Pero tuve la suerte de que me comenzara a hablar».

—Se preocupan mucho, —dijo.

En su rostro aceitunado, imperturbable, sus ojos negros impresos de una cortesía totalmente oriental, sonreían ligeramente.

Guardó silencio un instante y luego continuó:

—Sí, hay en Rusia hoy una cantidad de negocios de los cuales un hombre inteligente podría sacar mucho dinero.

Y después de un nuevo momento de silencio, explicó:

—Después de todo, es la guerra. Todos quisieran volverse millonarios. En su tono, tranquilo y frío, me parecía sorprender cierta jactancia fatalista y bárbara que se aproximaba al cinismo, y le pregunté bruscamente:

—¿Y usted?

—¿Qué? —respondió.

—¿No desea usted también volverse millonario? Respondió con un gesto vago y algo irónico. Me pareció que no había oído o que no había comprendido, y le repetí:

—¿No está usted también ansioso de sacar provecho? Sonrió de una manera particularmente tranquila, y respondió con gravedad:

—Sacamos provecho de todo. Nada lo puede impedir. Guerra o no guerra, es siempre lo mismo para nosotros. Sacamos provecho siempre.

—Pero entonces, ¿en qué trafica usted?

—«En energía solar…».

Naturalmente G. se refería al trabajo esotérico, a la «adquisición» del conocimiento, y a la formación de grupos. Pero A. entendió que hablaba de «petróleo». Y concluyó así el pasaje dedicado en su artículo al «rey del petróleo»:

«Me hubiera interesado prolongar la conversación y conocer más la psicología de un hombre cuyo capital depende enteramente del orden del sistema solar —aparentemente imposible de ser trastornado— y cuyos intereses, por esta razón, parecen estar muy por encima de la guerra y de la paz…».

—Un detalle en particular nos sorprendió: la «novela francesa» de G. o bien lo había inventado A., o G. le había hecho «ver», o suponer, que el pequeño volumen amarillo que llevaba en la mano y que tal vez ni siquiera era amarillo, era una novela francesa. Pues G. no leía francés.

* * *

De vuelta a Moscú, durante el lapso que precedió la revolución, solo una o dos veces recibimos noticias de G.

En cuanto a mí, todos mis planes se habían trastornado. No había logrado publicar mis libros. No había preparado nada para las ediciones extranjeras, aunque me había dado cuenta, desde el comienzo de la guerra, que en lo sucesivo debería continuar mi trabajo de escritor en el extranjero. Durante estos dos últimos años había consagrado todo mi tiempo a la obra de G., a sus grupos, a las conversaciones relativas al trabajo, a viajar fuera de San Petersburgo, y había descuidado completamente mis propios asuntos.

La atmósfera era cada vez más sombría. Se sentía en el aire una amenaza inminente. Solo aquéllos de quienes parecía depender el curso de los acontecimientos, no veían ni sentían nada. Los títeres son igualmente insensibles a los peligros que los amenazan; tampoco comprenden que el mismo hilo que hace salir al bandido, cuchillo en mano, de detrás del matorral, los hace volver la espalda y mirar a la luna. Escenas análogas se representaban en el teatro de los acontecimientos.

Finalmente la tormenta estalló. Fue la «gran revolución sin sangre» —entre todas las mentiras, la más absurda y la más clamorosa—. Pero la cosa más extraordinaria fue la fe que esta mentira suscitó en la gente que se encontraba allí, en medio de todos esos asesinatos.

Recuerdo que hablábamos en ese momento del «poder de las teorías». Los que habían puesto todas sus esperanzas en la revolución, que habían esperado alguna especie de liberación, ya no querían o ya no podían ver los hechos: solo veían lo que debería haber pasado según su opinión.

Cuando leí en una pequeña hoja impresa solamente por un lado, la noticia de la abdicación de Nicolás II, sentí que allí se encontraba el centro de gravedad de todo.

«Ilovaysky[16] puede salir de su tumba y escribir en la última página de su libro: “Marzo 1917, fin de la Historia de Rusia”», me dije.

Yo no alimentaba ningún afecto particular por la dinastía, simplemente no quería engañarme como tantos otros.

Siempre había sentido interés por la persona del emperador Nicolás II; me parecía un hombre notable en muchos aspectos, pero incomprendido incluso por él mismo. Yo estaba en lo cierto, como lo probó el final de su diario publicado por los bolcheviques y que data de la época en la cual, traicionado y abandonado por todos, mostró una fuerza y hasta una grandeza de alma maravillosas.

Sin embargo, no se trataba de la persona del emperador, sino del principio de la unidad de poder, y de la responsabilidad de todos respecto al poder que él representaba. Ahora bien, este principio había sido desechado por una parte considerable de la «inteligentzia» rusa. En cuanto a la palabra «zar», había perdido desde mucho tiempo atrás todo sentido para la gente. Pero tenía todavía una gran significación para el ejército y para la máquina burocrática, que, aunque muy imperfecta, no obstante trabajaba y mantenía todo. El «zar» era la parte central, absolutamente indispensable, de esta máquina. La abdicación del «zar» en tal momento debía acarrear entonces el hundimiento de toda la máquina. No teníamos otra cosa. La famosa «ayuda pública mutua» cuya creación había necesitado tantos sacrificios, naturalmente reveló ser un «bluff». No se podía ni siquiera pensar en «improvisar» cualquier cosa. Los acontecimientos se sucedían demasiado rápidamente. En pocos días el ejército se desmembró. La guerra, en realidad, ya había terminado. Pero el nuevo gobierno se negaba a reconocerlo. Recurrió a una nueva mentira. ¡Y lo más sorprendente era que la gente todavía encontraba motivos para alegrarse! No estoy hablando de los soldados que se habían escapado de los cuarteles o de los trenes que los llevaban al matadero, sino de nuestra «inteligentzia». Ésta, que era «patriota», súbitamente se reveló «revolucionaria» y «socialista». Hasta el Novoye Vremya se convirtió en periódico socialista. Y el célebre Ménshikov escribió un artículo «Sobre la libertad». Pero él mismo evidentemente no pudo tragárselo y abandonó la partida.

Alrededor de una semana después de la revolución, reuní a los principales miembros de nuestro grupo en casa del doctor Sh., a fin de exponerles mis ideas sobre la situación. Dije que en mi opinión, no tenía el menor sentido querer quedarse en Rusia, y que deberíamos partir al extranjero; que según toda probabilidad, solo podría haber un breve período de calma relativa antes del hundimiento final; que no podríamos ser de ninguna utilidad y que nuestro propio trabajo se volvería imposible.

No puedo decir que mi idea fue acogida con entusiasmo. La mayoría de los miembros de nuestros grupos no advertía la gravedad de la situación y todavía aceptaba la idea de que todo podía volver a ser tranquilo y normal. Otros seguían presos de la ilusión habitual de que todo sucede para nuestro bien.

Para ellos, mis palabras eran exageradas; en todo caso no veían razón alguna para apresurarse. Para otros lo más fastidioso era que desde hacía tiempo, no habíamos recibido ninguna noticia de G. y que ya no sabíamos dónde estaba. Después de la revolución, una carta suya nos hizo pensar que ya no estaba en Moscú, pero nadie sabía adónde se había ido. Finalmente, decidimos esperar.

En ese entonces había dos grupos principales, que sumaban en total cuarenta personas; además, grupos secundarios se reunían a intervalos irregulares.

Poco después de nuestra reunión en la casa del doctor Sh., recibí una postal de G. escrita un mes antes en el tren que lo llevaba de Moscú al Cáucaso. Debido a los desórdenes, se había demorado en el correo hasta ese día. Esta carta confirmaba que G. había salido de Moscú antes de la revolución, y que todavía no sabía nada de los acontecimientos cuando la había escrito. Decía que estaba en camino a Alexándropol, me pedía continuar el trabajo de los grupos hasta su regreso, y prometía estar entre nosotros para la Pascua.

Esto me planteaba un problema muy difícil. Me parecía estúpido e insensato permanecer en Rusia. Sin embargo, no quería partir sin el consentimiento de G., o para ser más sincero, no quería partir sin él. Ahora bien, él había ido al Cáucaso, y su postal escrita en febrero, es decir antes de la revolución, podía no tener relación alguna con la situación actual. Al fin, decidí seguir esperando, aunque me daba cuenta de que lo que era posible hoy corría el riesgo de no serlo mañana.

¡Pascua! Ninguna noticia de G. Una semana más tarde, un telegrama que decía que llegaría en mayo. Llegó a su fin el primer «gobierno provisional». Ya era más difícil salir al extranjero. Nuestros grupos seguían reuniéndose, en espera de G. A menudo volvíamos en nuestras conversaciones a los «diagramas», sobre todo cuando teníamos que hablar con personas nuevas. Siempre me parecía que en ellos había una cantidad de cosas que G. no nos había dicho, y que todo su sentido se nos revelaría si los estudiásemos más.

Un día me puse a mirar ciertas notas sobre los cosmos, tomadas el año anterior. Como ya lo he dicho, los cosmos me interesaban particularmente porque coincidían con el «período de dimensiones» de mi Nuevo Modelo del Universo. He mencionado también las dificultades que habíamos encontrado en la comprensión del «Microcosmos» y del «Tritocosmos». Habíamos decidido entonces tomar al hombre como el «Microcosmos» y a la vida orgánica sobre la tierra como el «Tritocosmos». En nuestra última conversación G. lo había aprobado silenciosamente. Pero sus palabras sobre las diferencias de tiempos en los diferentes cosmos continuaban intrigándome mucho. Trataba de recordar lo que P. me había dicho sobre nuestro «sueño y vigilia» y sobre la «respiración de la vida orgánica». Durante mucho tiempo esto fue en vano. Luego recordé las palabras de G.:

«El tiempo es respiración».

—¿Qué es la respiración?, me pregunté.

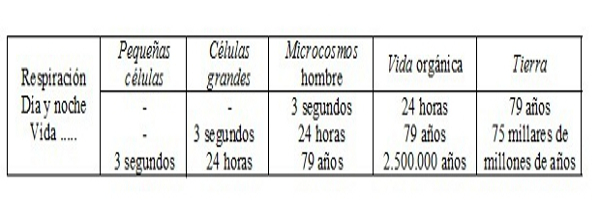

«Tres segundos: normalmente, el hombre respira (espira e inspira) una veintena de veces por minuto. Una sola respiración dura más o menos tres segundos».

«¿Por qué “sueño y vigilia” es la “respiración de la vida orgánica”? ¿Qué cosa es “sueño y vigilia”?».

«Para el hombre y todos los organismos que le son conmensurables, que viven en condiciones análogas a las suyas, aun para las plantas, es veinticuatro horas. Por otro lado, el sueño y la vigilia son respiración: las plantas, por ejemplo, cuando duermen en la noche, espiran, y en el día, cuando se despiertan, inspiran. De la misma manera, para todos los mamíferos como para el hombre hay una diferencia en la absorción del oxígeno y el desecho de gas carbónico entre el día y la noche, entre el sueño y la vigilia».

Razonando en esta forma, establecí los períodos de respiración, o de sueño y vigilia, de esta manera:

|

Microcosmos |

Respiración Sueño y vigilia |

3 segundos 24 horas |

|

Tritocosmos |

Respiración Sueño y vigilia |

¿24 horas? |

Tabla 5

Hice una simple regla de tres. Al dividir 24 horas por tres segundos, obtuve 28 800. Al dividir 28 800 (los días y las noches) por 365, obtuve, salvo una pequeña fracción, 79 años. Esto me interesó. Setenta y nueve años me dije, constituyen el sueño y la vigilia de la «vida orgánica». Ese número no correspondía a nada de lo que yo podía pensar sobre la vida orgánica, pero representaba la vida del hombre.

Al tratar de seguir el paralelismo, dispuse las tablas de la manera siguiente:

|

Microcosmos Hombre |

Tritocosmos Vida orgánica |

Mesocosmos Tierra |

|

Respiración: 3 segundos |

Respiración: 24 horas |

Respiración: 79 años |

|

Día y noche: 24 horas Vida: 79 años |

Día y noche: 79 años |

Tabla 6

Una vez más 79 años no querían decir nada en la vida de la tierra. Multipliqué 79 años por 28 800 y obtuve un poco menos de dos millones y medio de años. Al multiplicar 2500 000 por 30 000 para abreviar, obtuve un número de once cifras, 75 000 000 000 de años. Este número debía significar la duración de la vida de la tierra. Hasta allí, todos estos números parecían lógicamente plausibles: dos millones y medio de años para la vida orgánica y 75 mil millones para la tierra.

—«Pero hay cosmos inferiores al hombre, me dije. Tratemos de ver la relación que tienen con este cuadro».

Decidí tomar sobre este diagrama dos cosmos a la izquierda del Microcosmos, tomándolos primero como células microscópicas relativamente grandes, luego como las células más pequeñas posibles, casi invisibles.

Tal división de células en dos categorías no ha sido aceptada hasta ahora por la ciencia. Pero si pensamos en las dimensiones en el interior del «micromundo», es imposible no admitir que este mundo está constituido por dos mundos tan distintos uno de otro como lo son el mundo de los hombres y el mundo de los microorganismos y de las células relativamente grandes. Obtuve entonces el siguiente cuadro:

Tabla 7

Esto tomaba forma de una manera muy interesante. Veinticuatro horas daban la duración de la existencia de la vida de la célula. Y aunque la duración de la existencia de la vida de las células individuales de ninguna manera se puede considerar como establecida, numerosos investigadores han llegado a la conclusión de que una célula especializada como las del organismo humano, parece tener una duración precisamente de 24 horas. El período «día y noche» de la gran célula es de 3 segundos. Esto no me sugería nada. Pero los tres segundos de vida de la pequeña célula eran muy elocuentes para mí; me mostraban ante todo por qué es tan difícil ver estas células, aunque sus dimensiones deberían permitir el verlas con un buen microscopio.

Traté luego de ver lo que se obtendría si la «respiración», es decir 3 segundos, se dividiese por 30 000. Se obtenía la diezmilésima parte de un segundo, o sea la duración de una chispa eléctrica, o la de la más breve impresión visual. Para calcular más fácilmente, y para mayor claridad, tomé 30 000 en vez de 28 800. De esta manera cuatro períodos se encontraban ligados o separados uno de otro por un solo y mismo coeficiente de 30 000 —la más breve impresión visual, la respiración o el período de aspiración y de espiración, el período de sueño y de vigilia, y la duración media máxima de la vida—. Al mismo tiempo, a cada uno de estos períodos le correspondían dos más, uno mucho menor en un cosmos superior, otro mucho mayor en un cosmos inferior. Sin sacar todavía conclusiones, traté de hacer un cuadro más completo, es decir de introducir en él todos los cosmos y de agregarle dos de los cosmos inferiores, el primero que llamé la «molécula» y el segundo el «electrón». Y, siempre para mayor claridad al multiplicar por 30 000, tomé cifras redondas y solamente dos coeficientes: 3 y 9, que me dio 3000 000 en lugar de 2500 000, 90 000 000 000 en lugar de 75 000 000 000 y 80 en lugar de 79, y así sucesivamente.

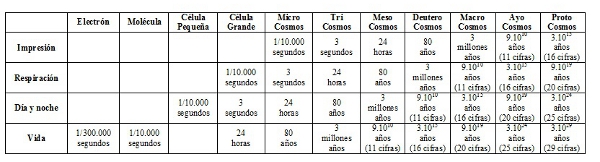

Obtuve la siguiente tabla:

Tabla 8

De inmediato esta tabla hizo surgir en mí una cantidad de pensamientos. Habría sido incapaz de decir si era correcta, o si definía exactamente la relación de un cosmos a otro. El coeficiente 30 000 parecía demasiado elevado. Pero me acordaba que la relación de un cosmos a otro expresa una relación «de cero a infinito». Y en presencia de tal relación ningún coeficiente podía ser demasiado grande. La relación de «cero a infinito» era la relación entre magnitudes de diferentes dimensiones.

G. decía que cada cosmos es tridimensional para sí mismo. Por consiguiente, el cosmos que le es superior es de cuatro dimensiones, y el que le es inferior es de dos dimensiones. El siguiente cosmos superior es de cinco dimensiones, como el siguiente cosmos inferior es de una dimensión. Cada cosmos, con relación a otro, es de una magnitud que comprende un número de dimensiones superior e inferior. Pero no podía haber más de seis dimensiones, o siete con el cero; pero con esta tabla se obtenían once cosmos. A primera vista esto parecía extraño, pero solamente a primera vista, porque cuando se tomaba en consideración la duración de la existencia de un cosmos cualquiera en relación a la de los cosmos más elevados, los cosmos inferiores desaparecían mucho antes de haber alcanzado la séptima dimensión.

Tomemos por ejemplo al hombre en su relación al sol. Si se toma al hombre como el primer cosmos, se encuentra que el sol es para él el cuarto cosmos; pero para el sol, una larga vida humana de 80 años solo tiene la duración de una chispa eléctrica, la más breve impresión visual.

Traté de recordar todo lo que G. había dicho sobre los cosmos.

«Cada cosmos es un ser animado e inteligente, que nace, vive y muere. Un solo cosmos no puede contener todas las leyes del universo, pero tres cosmos tomados en conjunto las abarcan; o bien diremos que dos cosmos, uno superior, el otro inferior, determinarán el cosmos intermedio». «El hombre que en su conciencia pasa al nivel de un cosmos superior, por ese mismo hecho pasa al nivel de un cosmos inferior».

Sentía que en cada una de estas palabras se encontraba el hilo de una comprensión de la estructura del mundo. Pero había demasiados hilos y no sabía por dónde comenzar.

¿Cómo aparece el movimiento de un cosmos en función de otro? ¿Cuándo y cómo desaparece? ¿Cuáles son las relaciones de las cifras que yo había encontrado con las cifras más o menos establecidas de los movimientos cósmicos, como la velocidad de desplazamiento de los cuerpos celestes, la velocidad de desplazamiento de los electrones de un átomo, la velocidad de la luz, etc.?

Cuando llegué a comparar los movimientos de los diferentes cosmos, obtuve algunas correlaciones sorprendentes. Al tomar la tierra, por ejemplo, vi que el período de rotación sobre su eje equivaldría para ella a un diezmilésimo de segundo, o sea la duración de una chispa eléctrica. Es poco probable que a esta velocidad la tierra pueda notar su rotación sobre su eje. Me imaginaba al hombre gravitando a esta misma velocidad alrededor del sol, y calculaba que su rotación duraría para él la vigésima quinta parte de un segundo, o sea la velocidad de una fotografía instantánea. Dada la enorme distancia que la tierra debía recorrer durante este tiempo, se imponía entonces la deducción de que la tierra no puede ser consciente de sí misma tal como la conocemos, es decir bajo forma de esfera, sino que debe tener conciencia de sí misma como un anillo o una larga espiral de anillos. Esta última idea era la más verosímil si se define el presente como el tiempo de la respiración. Ésta fue la primera idea que me vino a la mente, un año antes, después de la conferencia sobre los cosmos, cuando G. introdujo la idea de que el tiempo es respiración. Pensaba entonces que la respiración era tal vez la unidad de tiempo, es decir que para la sensación directa, el tiempo de la respiración era sentido como el presente. Partiendo de allí, y suponiendo que la sensación de sí, es decir de su cuerpo, estaba ligada a la sensación del presente, llegué a la conclusión de que la tierra, cuyo tiempo de respiración es de 80 años, tendría una sensación de sí equivalente a 80 anillos de una espiral. Había obtenido una confirmación inesperada de todas las deducciones de mi Nuevo Modelo del Universo.

Pasando a los cosmos inferiores, situados en mi cuadro a la izquierda del hombre, encontré en el primero de ellos la explicación de lo que siempre, me había parecido tan inexplicable, tan enigmático en el trabajo de nuestro organismo, o sea la asombrosa velocidad de numerosos procesos interiores, casi instantáneos. Siempre me había parecido que había una especie de charlatanería de parte de los fisiólogos al no atribuir importancia a este hecho. No cabe duda de que la ciencia explica solo lo que puede explicar. Pero en este caso, según mi parecer ella no debería esconder el hecho y tratarlo como si no existiera; al contrario, debería llamar la atención hacia él, y mencionarlo en cada ocasión. Un hombre que no se interesa en cuestiones de fisiología puede no asombrarse del hecho de que una taza de café, un vaso de cognac, el humo de un cigarrillo sean inmediatamente experimentados en el cuerpo entero, cambiando todas las correlaciones interiores de las fuerzas, la forma y el carácter de las reacciones; pero para un fisiólogo, debería ser claro que en ese lapso imperceptible de tiempo, más o menos igual a una respiración, se ha llevado a cabo una larga serie de procesos complicados, químicos y otros. La substancia que ha penetrado en el organismo ha tenido que ser cuidadosamente analizada; las más pequeñas peculiaridades han sido notadas; durante el proceso de análisis, esta substancia atraviesa numerosos laboratorios; ha sido disuelta en sus partes constitutivas y mezclada con otras substancias; luego esta mezcla ha sido incorporada al alimento que nutre los diversos centros nerviosos. Y todo esto debe tomar mucho tiempo. Pero lo que hace la cosa absolutamente fantástica y milagrosa, es la brevedad en segundos de nuestro tiempo, durante los cuales estos procesos se llevan a cabo. Pero el lado fantástico desaparece cuando nos damos cuenta de que para las grandes células que evidentemente dirigen la vida del organismo, una sola de nuestras respiraciones prosigue durante veinticuatro horas. Ahora bien, en veinticuatro horas, y hasta en dos o tres veces menos tiempo, es decir en ocho horas (lo que equivale a un segundo), todos los procesos que han sido indicados pueden ser efectuados con cuidado, exactamente como lo serían en una gran fábrica química bien organizada y que posee numerosos laboratorios.

Al pasar al cosmos de las pequeñas células, que está en el límite o más allá del límite de la visión microscópica, vi la explicación de lo inexplicable. Por ejemplo, casos de infección casi instantánea en enfermedades epidémicas, sobre todo aquéllas en las cuales no se puede encontrar la causa de la infección. Si tres segundos es el límite de vida de una pequeña célula de esta clase, y éstas son tomadas como equivalentes a la larga vida de un hombre, se puede concebir entonces la velocidad a la que estas células se pueden multiplicar, puesto que para ellas ¡quince segundos corresponden a cuatro siglos!

Luego, al pasar al mundo de las moléculas, me encontré frente al hecho de que la brevedad de la existencia de una molécula es una idea casi inesperada. Generalmente se supone que una molécula, aunque de estructura muy complicada, existe como interior viviente de los elementos de los cuales está constituida la materia, mientras exista la materia. Nos vemos obligados a abandonar esta agradable y apaciguadora idea. La molécula, que está viva en el interior, no puede estar muerta en el exterior, y como toda cosa viviente, debe entonces nacer, vivir y morir. La duración de su vida, igual a la de una chispa eléctrica o a la diezmilésima parte de un segundo, es demasiado breve para actuar directamente sobre nuestra imaginación. Nos es necesaria una analogía, alguna comparación, para comprender lo que esto significa. El hecho de que las células de nuestro organismo mueren y son reemplazadas por otras, nos ayudará en esto. La materia inerte —el hierro, el cobre, el granito— tiene que ser renovada desde adentro más rápidamente que nuestro organismo. En realidad, ella cambia bajo nuestros ojos.

Miren una piedra, luego cierren los ojos; cuando vuelvan a abrirlos, ya no será la misma piedra; ni una sola de sus moléculas subsistirá. En efecto, aun al verlas no se trataba siquiera de esas mismas moléculas, sino solamente de sus huellas. Una vez más, esto me traía al Nuevo Modelo del Universo. Y eso explicaba también «por qué no podemos ver las moléculas», tema que traté en el capítulo II de aquella obra.

Además, veía en el último cosmos, es decir en el mundo del electrón, un mundo de seis dimensiones. Surgió para mí el problema de elaborar mejor la relación de las dimensiones. Tomar el electrón como cuerpo tridimensional era muy poco satisfactorio. Primeramente, la duración de su existencia es del orden de un trescientos millonésimo de segundo. Está mucho más allá de los límites de nuestra imaginación. Se considera que la velocidad de revolución del electrón en el interior del átomo se expresa por medio de un número inverso de quince cifras (uno dividido por un número de quince cifras). Y puesto que la vida entera de un electrón, calculada en segundos, es igual a uno dividido por un número de nueve cifras, se desprende que durante la duración de su vida un electrón realiza un número de revoluciones alrededor de su «sol» igual a un número de seis cifras, o si se toma en cuenta el coeficiente, a un número de siete cifras.

Si examinamos la tierra en su movimiento de revolución alrededor del sol, según mi tabla ella realiza en el curso de su vida un número de revoluciones alrededor del sol igual a un número de once cifras. Parece que hay una enorme diferencia entre un número de siete cifras y un número de once, pero si comparamos el electrón ya no con la tierra sino con Neptuno, entonces la diferencia será mucho menor, solo será la diferencia entre un número de siete cifras y uno de nueve —una diferencia de dos en vez de cuatro—. Y por otra parte, la velocidad de revolución de un electrón en el interior del átomo es una cantidad muy aproximada. Hay que recordar que la diferencia en los períodos de revolución de los planetas alrededor del sol se expresa por un número de tres cifras, puesto que Mercurio gira 460 veces, más rápido que Neptuno.

Podemos discernir la relación entre la vida de un electrón y nuestra percepción de la siguiente manera. Nuestra más rápida percepción visual es igual a 1/10 000 de segundo. La existencia de un electrón equivale a 1 /30 000 de 1/10 000 de segundo, o sea un 1/300 000 000 de segundo, y durante este tiempo realiza siete millones de revoluciones alrededor del protón. En consecuencia, si tuviéramos que ver un electrón como un relámpago de 1/10 000 de segundo, no veríamos el electrón en el sentido estricto de la palabra, sino la huella del electrón, la cual consiste en siete millones de revoluciones multiplicadas por 30 000, es decir una espiral, cuyo número de anillos sería de doce cifras, o en el lenguaje del Nuevo Modelo del Universo, treinta mil recurrencias del electrón en la eternidad.

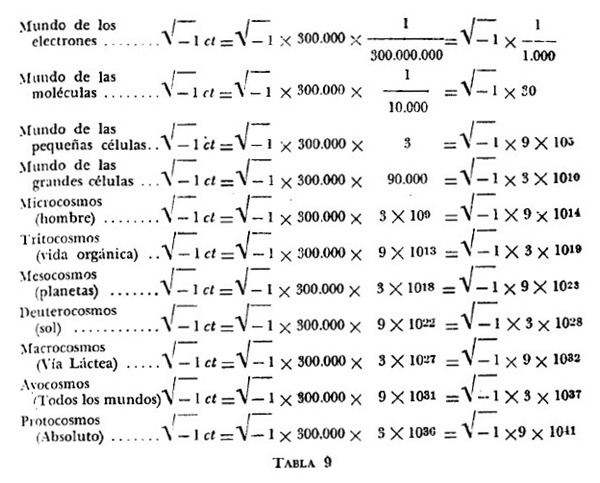

Según la tabla que yo había obtenido, el tiempo iba indudablemente más allá de cuatro dimensiones. Y me preguntaba si no sería posible aplicar a esta tabla la fórmula de Minkowski, √-1ct considerando al tiempo como la cuarta coordenada del «mundo». A mi parecer, el «mundo» de Minkowski correspondía precisamente a cada cosmos aislado. Decidí comenzar por el «mundo de los electrones» y tomar como t la duración de la existencia de un electrón.

Esto coincidía con una de las proposiciones de mi libro, a saber, que el tiempo es vida. El resultado mostraría la distancia (en kilómetros) recorrida por la luz durante la vida de un electrón.

En el cosmos siguiente ésta sería la distancia recorrida por la luz durante la vida de una molécula; en el siguiente —durante la vida de una pequeña célula; después, durante la vida de una célula grande; luego, durante la vida de un hombre—, etc. Para todos los cosmos, los resultados debían obtenerse en medidas lineales, es decir, expresados en fracciones de kilómetros o en kilómetros. La multiplicación de un número de kilómetros por la raíz cuadrada de menos uno (√-1) debía mostrar que ya no necesitábamos hacer medidas lineales y que la cifra obtenida era una medida de tiempo. La introducción de √-1 en la fórmula, si bien no la cambia cuantitativamente, indica que se relaciona enteramente a otra dimensión.

De esta manera, en lo que concierne al cosmos de los electrones, la fórmula de Minkowski toma la forma siguiente:

(√-1). 300 000 3 X 10-7.

O sea, la raíz cuadrada de menos uno multiplicada por 300 000 (que es c, o la velocidad de la luz, 300 000 kilómetros por 1/300 000 000 de segundo, es decir la duración de la vida de un electrón). Al multiplicar 300 000 por 1/300 000 000 se obtendrá 1/1000 de kilómetro, o sea un metro.

Un «metro» muestra la distancia recorrida por la luz, a la velocidad de 300 000 kilómetros por segundo, durante la vida de un electrón. La raíz cuadrada de menos uno, que hace de «un metro» una cantidad imaginaria, indica que la medida lineal de un metro, en este caso, es la «medida del tiempo», es decir de la cuarta Coordenada.

Al pasar al «mundo de las moléculas», la fórmula de Minkowski se convierte en:

(√-1). 300 000 X 1/10 000

Según la tabla, la diezmilésima parte de un segundo es la duración de la existencia de una molécula. Si multiplicamos 300 000 kilómetros por 1/10 000, nos dará 30 kilómetros. El «tiempo» en el mundo de las moléculas se obtiene por la fórmula (√-1).30. Treinta kilómetros representan la distancia que atraviesa la luz durante la vida de una molécula o sea en 1/10 000 de segundo.

Luego, en el «mundo de las pequeñas células», la fórmula de Minkowski se enuncia así:

(√-1). 300 000 X 3

O,

(√-1). 900 000

Es decir, 900 000 kilómetros multiplicados por la raíz cuadrada de menos uno. 900 000 kilómetros representan la distancia recorrida por la luz durante la vida de una pequeña célula, o sea en tres segundos.

«Al continuar los mismos cálculos para los cosmos siguientes, obtuve para las células grandes un número de once cifras, que designa la distancia que recorre la luz en 24 horas; para el Microcosmos», un número de quince cifras, que expresa en kilómetros la distancia que recorre la luz en 80 años; para el «Tritocosmos», un número de veinte cifras; para el «Mesocosmos», un número de veinticuatro cifras; para el «Deuterocosmos», un número de veintinueve cifras; para el «Macrocosmos», un número de treinta y tres cifras; para el «Ayocosmos», un número de treinta y ocho cifras; para el «Protocosmos», un número de cuarenta y dos cifras o (√-1). 9 X 1041; en otros términos, esto significa que durante la vida del «Protocosmos» un rayo de luz recorre:

900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kilómetros.[17]

La aplicación de la fórmula de Minkowski a la tabla del tiempo, tal como yo la había obtenido, muestra muy claramente para mí que la «cuarta coordenada» no se puede establecer sino para un solo cosmos a la vez, el cual aparece entonces como el «mundo de cuatro dimensiones» de Minkowski.

Dos, tres cosmos o más no pueden ser considerados como un mundo de «cuatro dimensiones», y exigen para su descripción cinco o seis coordenadas. Al mismo tiempo, la fórmula de Minkowski muestra, para todos los cosmos, la relación de la cuarta coordenada de uno de los cosmos a la cuarta coordenada de otro. Y esta relación —o dicho de otra manera, la relación entre los cuatro períodos principales de cada cosmos, lo mismo que entre uno de los períodos de un cosmos y el período correspondiente, es decir de nombre similar, de otro cosmos— es igual a treinta mil.

Lo que me interesó luego en lo que yo llamaba la «tabla del tiempo en los diferentes cosmos», fue la relación de los cosmos y del tiempo de los diferentes cosmos a los centros del cuerpo humano.

G. me había hablado a menudo de la enorme diferencia de velocidades en los diferentes centros. El razonamiento arriba mencionado me llevó a la idea de que, en lo que concierne a la velocidad del trabajo interior del organismo, esta velocidad pertenecía al centro instintivo. Partiendo de esta base, traté de comenzar por el centro intelectual, tomando como unidad de su trabajo, por ejemplo, el tiempo necesario para la plena percepción de una impresión, es decir para su recepción, su clasificación, su definición y para la reacción correspondiente. Por lo tanto, si es verdad que los centros están entre sí en una relación análoga a la de los cosmos, durante el mismo tiempo se podrían efectuar 30 000 percepciones en el centro instintivo; 30 0002 en el centro emocional superior y el sexo; y, 30 0003 en el centro intelectual superior.

Al mismo tiempo, siguiendo la ley indicada por G. respecto a la correlación de los cosmos, el centro instintivo, con relación a la cabeza o al centro intelectual, comprendería dos cosmos, es decir, el segundo Microcosmos y el Tritocosmos. Luego, el centro emocional superior y el sexo, tomados aisladamente, comprenderían el tercer Microcosmos y el Mesocosmos. Y finalmente, el centro intelectual superior comprendería el cuarto Microcosmos y el Deuterocosmos.

Pero este último centro corresponde a un desarrollo superior, a un desarrollo del hombre que no se puede obtener accidentalmente ni de una manera natural. En el estado normal del hombre, el centro sexual, que trabaja 30 000 veces más rápido que los centros instintivo y motor y 30 0002 veces más rápido que el centro intelectual, poseería bajo esta relación una enorme ventaja sobre todos los otros centros.

En lo que concierne a la relación de los centros a los cosmos, se abrían delante de mí numerosas posibilidades de estudio.

Lo que atrajo luego mi atención fue el hecho de que mi tabla coincidía con ciertas ideas y aun con los números de los «cálculos cósmicos del tiempo» que se encuentra entre los Gnósticos y en la India.

«Un día de luz es un millar de años del mundo y treintiséis y media miríadas de años del mundo (365 000) son un solo año de luz». [18]

Aquí los números no coinciden, pero en los textos hindúes en ciertos casos la correspondencia es flagrante. Hablan de la «respiración de Brahma», de los «días y noches de Brahma», de una «edad de Brahma».

Si tomamos como años los números dados en los textos hindúes, entonces el Mahamanvantara, es decir, la «edad de Brahma», o 311 040 000 000 000 años (un número de 15 cifras) casi coincide con el período de existencia del sol (un número de 16 cifras); y la duración del «día y noche de Brahma», 8640 000 000 (número de 10 cifras) casi coincide con la duración del «día y noche del sol» (número de 11 cifras).

Si tomamos la idea hindú del tiempo cósmico sin tener en cuenta los números, aparecen otras correspondencias interesantes. Así si tomamos a Brahma como el Protocosmos, entonces la expresión «Brahma inspira y espira el Universo» coincide con la tabla, porque la respiración de Brahma (o el Protocosmos —un número de 20 cifras—) coincide con la vida del Macrocosmos, es decir nuestro universo visible o el mundo de las estrellas.

Hablé mucho con Z. de la tabla del tiempo y tenía mucha curiosidad por saber lo que G. diría cuando lo viéramos.

Mientras tanto, los meses pasaron. Finalmente —ya estábamos en junio— recibí un telegrama de Alexándropol: «Si quiere descansar, venga a verme aquí». ¡Muy propio de G.!

Dos días después, salí de San Petersburgo. Rusia «sin autoridades» presentaba un espectáculo curioso. Todo parecía mantenerse por inercia. Pero los trenes aún marchaban regularmente y los guardas expulsaban de los vagones a una indignada muchedumbre de viajeros sin boletos. Me tomó cinco días llegar a Tiflis, en lugar de los tres que era lo normal.

El tren llegó a Tiflis de noche. Era imposible salir a la ciudad. Me vi obligado a esperar en el comedor de la estación hasta la mañana. La estación estaba llena de una muchedumbre de soldados que por su propia cuenta volvían del frente del Cáucaso. Muchos estaban ebrios. Hubo «meetings» durante toda la noche en el andén delante de las ventanas del comedor y se pusieron al voto resoluciones. Durante los «meetings» hubo tres «cortes marciales» y tres hombres fueron fusilados en el andén. Un «camarada» ebrio que había irrumpido en el comedor explicaba a cada uno que el primero había sido fusilado por robo. El segundo, por error, porque había sido tomado por el primero. Y el tercero también había sido fusilado por error, porque había sido tomado por el segundo.

Me vi obligado a pasar el día en Tiflis. El tren para Alexándropol no partió hasta la noche. Llegué al día siguiente por la mañana. Encontré a G. instalando un generador para su hermano.

Una vez más, comprobé su increíble capacidad para adaptarse a cualquier trabajo, a cualquier labor.

Conocí a sus padres. Eran personas de una cultura muy antigua, muy particular. Su padre era aficionado a los cuentos regionales, las leyendas y las tradiciones; tenía la naturaleza de un «bardo»; sabía de memoria millares y millares de versos, en los dialectos locales. Eran griegos de Asia Menor; pero entre ellos hablaban armenio, como todos los de Alexándropol.

En los primeros días que siguieron a mi llegada, G. estuvo tan ocupado que no tuve ocasión de preguntarle qué pensaba sobre la situación general, ni lo que esperaba hacer. Pero cuando pude hablarle, me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, que todo se calmaría pronto y que podríamos trabajar en Rusia. Agregó que en todo caso quería volver a San Petersburgo para ver la Nevski con el pequeño mercado de granos de girasol del cual yo le había hablado, y decidir allá lo que tendría que hacer. No pude tomarlo en serio, porque conocía sus modos de hablar, y esperé.

En efecto, a la vez que me dijo esto con una aparente seriedad, G. me sugirió que no estaría mal ir a Persia o aun más lejos; que conocía un lugar en las montañas de Transcaucasia donde se podía vivir varios años sin encontrarse con nadie.

En general me quedaba un sentimiento de incertidumbre; pero a pesar de todo esperaba convencerlo en el camino a San Petersburgo, de que deberíamos partir al extranjero si todavía fuera posible.

G. evidentemente esperaba algo. El generador marchaba bien, pero no nos movíamos.

En la casa había un interesante retrato de G. que me dijo mucho sobre él. Era la ampliación de una foto tomada cuando era muy joven. Estaba con una levita negra, sus cabellos crespos peinados hacia atrás. Este retrato me mostró cuál había sido su profesión de entonces, de la cual nunca hablaba. Esto me sugirió muchas ideas interesantes. Pero como fui yo quien hizo este descubrimiento, guardaré el secreto.

Traté varias veces de hablarle a G. de mi «tabla del tiempo en los diferentes cosmos», pero él evitaba toda conversación teórica.

Alexándropol me gustó mucho. El barrio armenio parecía una ciudad de Egipto o de la India del Norte, con sus casas de techos planos en los que crecía la hierba. Sobre la colina se hallaba un antiquísimo cementerio armenio, desde el cual se podían ver las cumbres nevadas del monte Ararat. En una de las iglesias armenias había una imagen maravillosa de la Virgen. El centro de la ciudad parecía un pueblo ruso, pero su mercado era típicamente oriental, sobre todo por los caldereros que trabajaban en sus barracas al aire libre. Aparentemente lo menos interesante era el barrio griego donde se encontraba la casa de G. En cambio, sobre los barrancos se extendía el suburbio tártaro, muy pintoresco, pero también uno de los más peligrosos, a juzgar por lo que decían en los otros barrios de la ciudad.

No sé lo que pueda quedar de Alexándropol después de todos estos movimientos de independencia, de estas repúblicas, confederaciones, etc. Creo que lo único que se puede garantizar es la vista del monte Ararat.

Casi nunca logré ver ni hablar a solas con G. quien pasaba una gran parte de su tiempo con su padre y su madre. Me gustaba mucho la relación que tenía con su padre, que manifestaba una consideración extraordinaria. El padre de G. era un hombre viejo y robusto, de mediana estatura, siempre con la pipa entre los dientes y con un gorro de astrakán. Era difícil creer que tuviera más de 80 años. Apenas hablaba el ruso. Tenía la costumbre de conversar con G. durante horas y me gustaba ver cómo éste lo escuchaba, riendo un poco de vez en cuando, pero sin perder un segundo el hilo de la conversación, alimentándola con sus preguntas y sus comentarios. Evidentemente, el anciano gozaba al hablar con su hijo. G. le consagraba todo su tiempo libre y jamás demostraba ninguna impaciencia; por el contrario, todo el tiempo manifestaba un gran interés por lo que decía. Aunque esta actitud era en parte deliberada, no lo podía ser totalmente o no hubiera tenido ningún sentido. Yo estaba muy interesado y atraído por esta expresión de sentimiento de parte de G.

En total permanecí dos semanas en Alexándropol. Finalmente, una hermosa mañana G. me dijo que partiríamos a San Petersburgo dentro de dos días, y así lo hicimos.

En Tiflis vimos al general S. que había frecuentado durante algún tiempo nuestro grupo de San Petersburgo. Sin duda, la conversación con él le hizo ver a G. la situación bajo un nuevo aspecto, puesto que modificó sus planes.

Durante el viaje, al salir de Tiflis, tuvimos una conversación interesante en una pequeña estación entre Bakú y Derbent. Nuestro tren se detuvo para dejar pasar los trenes de los «camaradas» que volvían del frente del Cáucaso. Hacía mucho calor. A lo lejos brillaba el mar Caspio, y alrededor de nosotros resplandecía la arena. Las siluetas de dos camellos se perfilaban en el horizonte.

Traté de hacer que G. hablara del futuro inmediato de nuestro trabajo. Quería comprender lo que pensaba hacer y lo que esperaba de nosotros.

—Los acontecimientos están en contra de nosotros, le decía. Se ve bien claro que es imposible hacer cualquier cosa en este torbellino de locura colectiva.

—«Por el contrario, respondió G. Solo ahora es posible. Los acontecimientos no están de ninguna manera en contra de nosotros. Lo único que pasa es que van demasiado rápido. Ése es todo el problema. Pero espere cinco años y verá que los obstáculos de hoy nos habrán sido útiles».

No comprendía lo que G. quería decir. Tampoco me fue más claro después de cinco, ni después de quince años. Al mirar las cosas desde el punto de vista de los «hechos», era difícil imaginarse cómo hubiéramos podido ser ayudados por acontecimientos tales como guerras civiles, asesinatos, epidemias, hambre, y todo en Rusia volviéndose salvaje, la mentira sin fin de la política europea y la crisis general que sin la menor duda era el resultado de esta mentira.

Pero si en lugar de mirar todo esto desde el punto de vista de «los hechos» se mirara desde el punto de vista de los principios esotéricos, lo que G. quería decir se haría más comprensible.

¿Por qué no habían aparecido estas ideas antes? ¿Por qué no las tuvimos cuando Rusia existía todavía y Europa era para nosotros el cómodo y agradable «extranjero»? Aquí se encontraba sin duda la llave de la enigmática observación de G. ¿Por qué no aparecieron estas ideas? Probablemente porque no pueden aparecer sino en el momento mismo en que la atención de la mayoría de la gente se deja llevar enteramente en otra dirección, y en que estas ideas no pueden alcanzar sino a los que las buscan. Yo tenía razón desde el punto de vista de los «hechos». Nada nos hubiera podido molestar más que los «acontecimientos». Al mismo tiempo es probable que fueron precisamente estos «acontecimientos» los que nos permitieron recibir lo que nos fue dado.

Ha quedado en mi memoria el recuerdo de otra conversación. Una vez más, el tren se eternizaba en una estación y nuestros compañeros de viaje caminaban sin cesar por el andén. Le hice a G. una pregunta a la que yo no encontraba respuesta, a propósito de la división de uno mismo en «Yo» y en «Uspenskiï». ¿Cómo puede uno reforzar el sentimiento del «Yo» y reforzar la actividad del «Yo»?

—«Usted no puede hacer nada especial para eso, dijo G. Vendrá como resultado de todos sus esfuerzos. (Subrayó la palabra “todos”). Tómese usted como propio ejemplo. Ahora debería sentir su “Yo” diferentemente. ¿Nota usted una diferencia o no?».

Traté de tener la «sensación de mí», como G. nos la había enseñado, pero debo decir que no constaté ninguna diferencia con lo que había sentido anteriormente.

—«Eso vendrá, dijo G. Y cuando venga, lo sabrá. No hay duda posible respecto a esto. Es una sensación enteramente nueva».

Más tarde comprendí lo que quería decir, de qué clase de sensación hablaba, y de qué cambio. Pero comencé a experimentarlo solamente dos años después de nuestra conversación.

Tres días después de nuestra salida de Tiflis, durante una parada del tren en Mozdok, G. me dijo que yo tenía que regresar solo a San Petersburgo mientras él y nuestros otros tres compañeros se quedarían en Mineralnye Vody, y luego irían a Kislovodsk.

—«Usted irá a Moscú, luego a San Petersburgo, y les dirá a nuestros grupos de allá, que allí comenzaré un nuevo trabajo. Los que deseen trabajar conmigo pueden venir. Y le aconsejo no tardar mucho».

Me despedí de G. y de mis compañeros en Mineralnye Vody y continué solo mi viaje.

Era claro que de mis planes de salir al extranjero no quedaba nada. Pero eso ya no me inquietaba más. No dudaba de que pasaríamos un período muy difícil, pero eso tampoco me importaba. Comprendía lo que me había dado miedo. No se trataba de los verdaderos peligros; tenía miedo de actuar estúpidamente, es decir, de no partir a tiempo cuando sabía perfectamente bien lo que me esperaba. Ahora parecía que se me hubiera quitado toda responsabilidad hacia mí mismo. No había cambiado de opinión; como antes, podía decir que quedarse en Rusia era una locura. Pero mi actitud era completamente diferente. Ya no tenía que decidir.

Viajaba como antes, solo, en primera clase, y cerca de Moscú me hicieron pagar más porque mi reservación y mi billete tenían diferentes direcciones. Dicho en otras palabras, todavía continuaban los buenos viejos tiempos. Pero los periódicos que compraba por el camino estaban llenos de noticias acerca de los fusilamientos en las calles de San Petersburgo. Ahora eran los bolcheviques los que disparaban a la muchedumbre; estaban ensayando su fuerza.

Por esa época la situación se definía poco a poco. Por un lado se encontraban los bolcheviques que todavía no sospechaban el increíble éxito que les esperaba, pero ya comenzaban a sentir la falta de toda resistencia y a comportarse cada vez más insolentemente. Por otro lado, estaba el «segundo gobierno provisional» en el cual los puestos subalternos estaban ocupados por gente seria que comprendía la situación, pero cuyos altos cargos estaban ocupados por teóricos y charlatanes insignificantes; además había la «inteligentzia» que había sido diezmada por la guerra; y por último, lo que quedaba de los antiguos partidos y los círculos militares. Todos estos elementos tomados en conjunto se dividían a su vez en dos grupos; uno, que en contra de todos los hechos y del sentido común, aceptaba la posibilidad de un arreglo de paz con los bolcheviques, los que se aprovechaban muy astutamente de esto, ocupando una tras otra todas las posiciones, y el otro que, dándose cuenta de la imposibilidad de toda negociación con los bolcheviques, se encontraba al mismo tiempo desunido e incapaz de intervenir abiertamente.

El pueblo guardaba silencio, aunque quizás jamás en la historia la voluntad del pueblo haya sido expresada tan claramente —y esta voluntad era: ¡detener la guerra!—.

Pero ¿quién podía detener la guerra? Ésta era la pregunta capital. El gobierno provisional no se atrevía. Y era claro que la decisión no podía venir de los círculos militares. Sin embargo, el poder pasaría obligatoriamente a los primeros que pronunciasen la palabra: paz. Y como sucede a menudo en tales casos, la palabra buena vino del lado malo. Los bolcheviques pronunciaron la palabra paz; primero, porque para ellos todo lo que decían no tenía ninguna importancia. No tenían la menor intención de cumplir sus promesas, podían entonces decir todo lo que querían. En esto consistía su principal ventaja y su mayor fuerza. Además, había otra cosa. La destrucción es siempre mucho más fácil que la construcción. ¡Cuánto más fácil es quemar una casa que edificarla!

Los bolcheviques eran los agentes de la destrucción. Ni entonces ni después, podían ni pueden hacer otra cosa, a pesar de sus jactancias y del apoyo de sus amigos declarados u ocultos. Pero podían y pueden destruir muy bien, no tanto por su actividad como por su existencia misma, que corrompe y desintegra todo alrededor de ellos. Esta cualidad especial que les es propia explicaba su éxito creciente y todo lo que debía pasar mucho más tarde.

Nosotros, que mirábamos las cosas desde el punto de vista de la enseñanza, podíamos ver no solamente el hecho de que cada cosa sucede, sino también cómo es que sucede, es decir, cuán fácilmente baja la pendiente y se hace pedazos cada cosa desde que ha recibido el más pequeño impulso.

No me quedé en Moscú, pero conseguí entrevistarme con algunas personas mientras esperaba el tren de la tarde para San Petersburgo, y les transmití el encargo de G. Luego me fui a San Petersburgo y transmití el mismo mensaje a los miembros de nuestros grupos.

Doce días después estaba de vuelta en el Cáucaso. Me enteré de que G. no vivía en Kislovodsk sino en Essentuki, y dos horas más tarde me reuní con él en una pequeña villa.

G. me preguntó largamente sobre todas las personas que había visto, lo que cada una me había dicho, los que se preparaban para venir y los que no vendrían, etc. Al día siguiente llegaron tres de San Petersburgo, luego dos más y así sucesivamente. En total se reunieron así doce personas alrededor de G.