Un día, seis semanas después, alguien llamó a la puerta en Catcher Hall.

—Tom, hazme un favor y ve a ver si es el médico.

Tom corrió al vestíbulo y, abriendo una rendija, encontró al cartero, con las mejillas cortadas por el frío y un montón de cartas y paquetes en los brazos.

—La entrega diaria del señor Catcher —masculló de malhumor.

Adelantándose, dejó el pesado montón en los brazos extendidos de Tom antes de coger su saca y alejarse por el camino nevado. Tom cerró la puerta ayudándose con la espalda, y fue bamboleándose al estudio con su cargamento. August alzó la vista de las montañas de cartas que ya inundaban su escritorio.

—No serán más, ¿no?

—Eso parece —dijo Tom resollando, añadiendo otra montaña a la cordillera—. Es el precio de la fama.

—Así es.

August abrió impacientemente el primer sobre del montón.

Querido señor Catcher, leyó,

Le ruego que disculpe mi presunción, dado que jamás he escrito una carta de esta índole. Pero visité el Museo Scatterhorn la semana pasada y debo decir que ver sus insólitas piezas fue la mejor experiencia de mi vida. El mamut, el gorila, el antílope, los colibríes y el…

August desechó la carta y cogió un sobre que parecía oficial. —Del coronel Flowerdew Bone, secretario del Club de Caballería de la India. ¿Qué demonios puede querer?— resopló August mientras la abría.

Señor Catcher,

Fuentes fidedignas me han informado de que es usted el mejor taxidermista del Imperio británico. Por ese motivo, me he tomado la libertad de enviarle las pieles de dos pequeños paquidermos abatidos por mí, con el expreso propósito de convertirlos en sillones para nuestro vestíbulo. Espero que no le suponga mucha molestia.

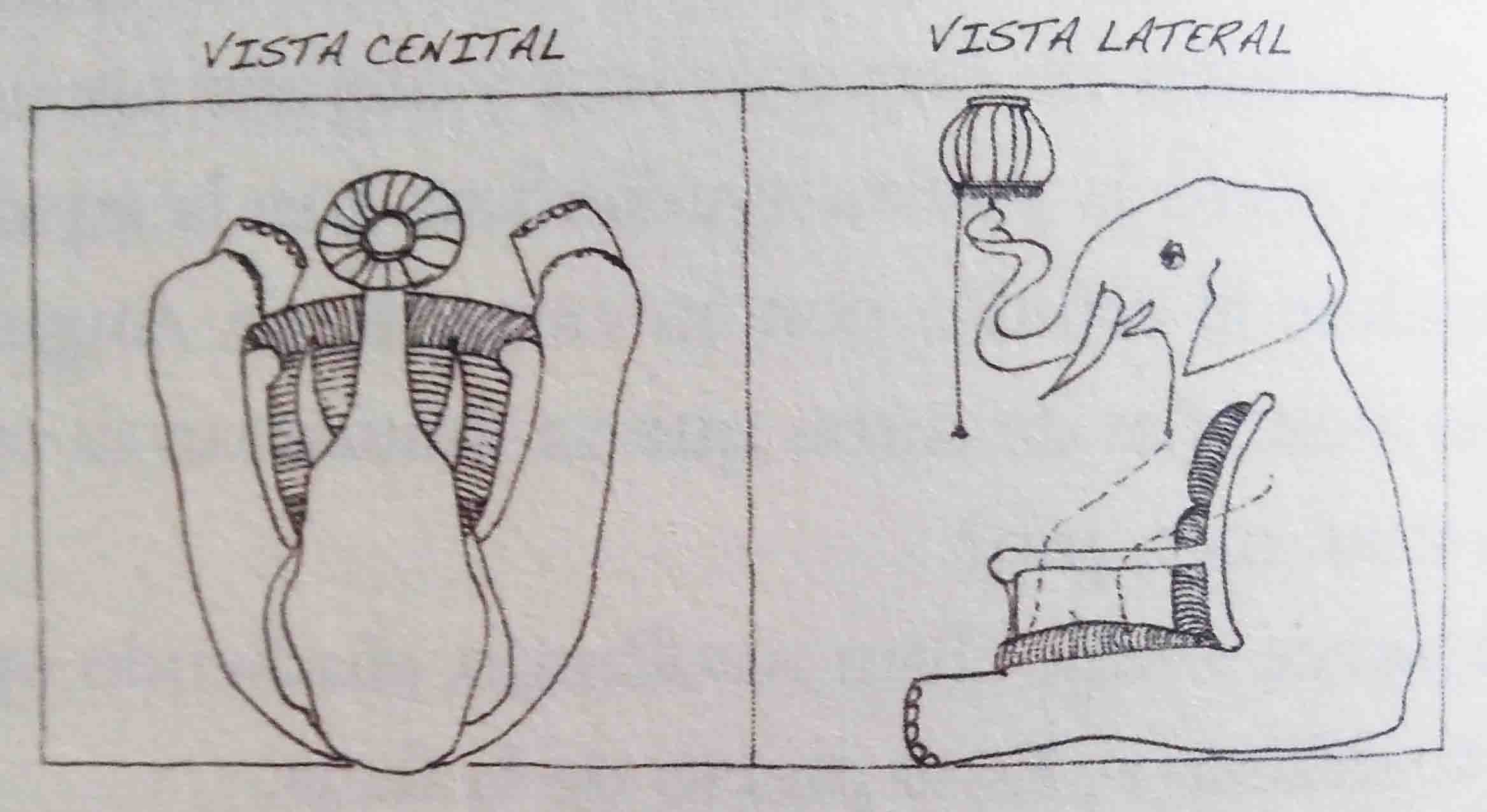

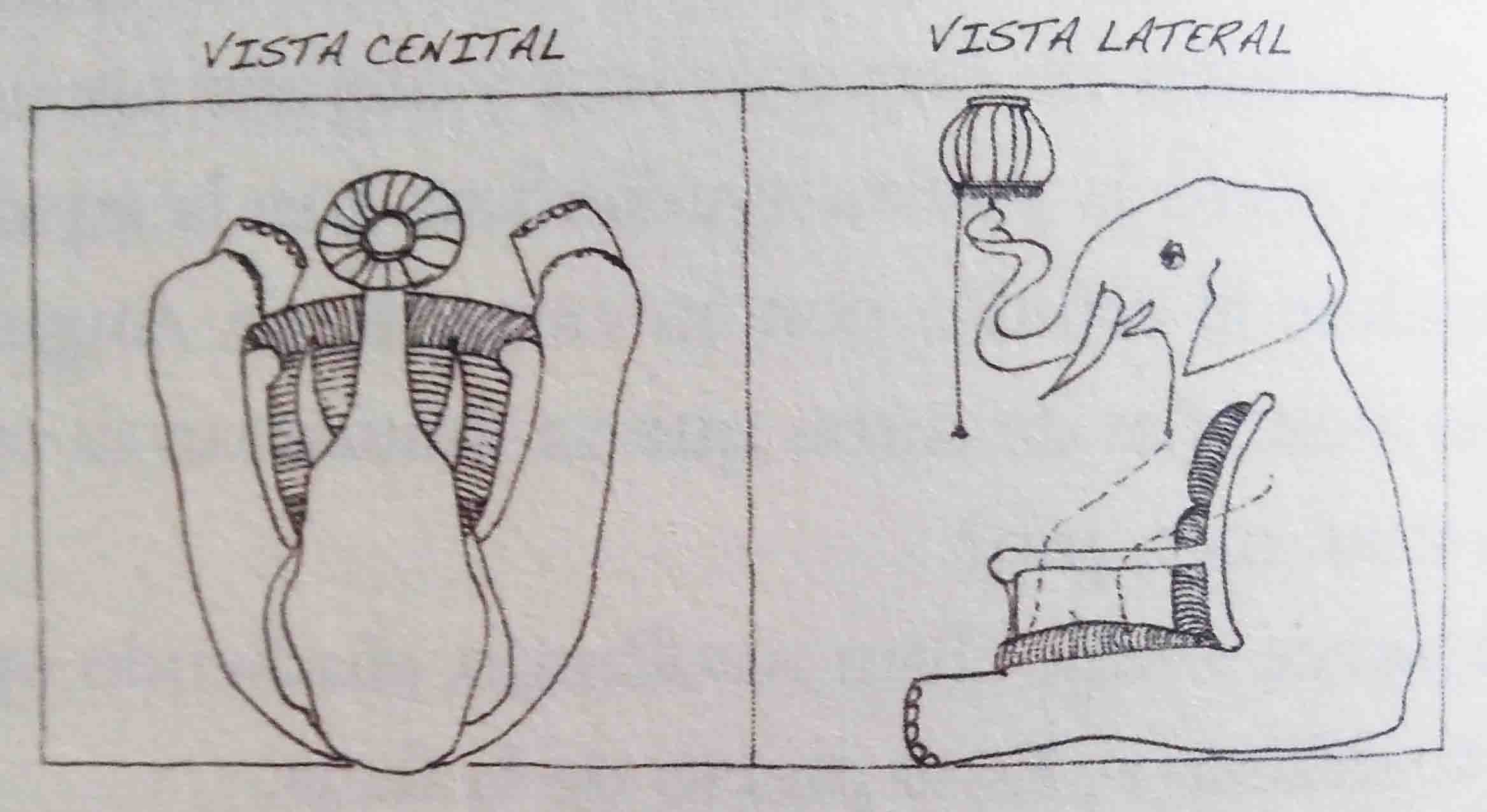

—¡Nada menos que sillones! —exclamó August—. Mira, Tom. Hasta ha enviado un dibujo.

—¿Y qué demonios es esto? —preguntó leyendo un titular del Dragonport Mercury.

—LA NUEVA ATRACCIÓN DEL MUSEO SCATTERHORN —se apresuró a leer Tom—. ESPOSA DEL ALCALDE ALARMADA.

—Oh, Dios mío, la inestimable Ursula Spong —dijo August riéndose entre dientes—. Sigue.

Anoche, August Catcher descubrió la última adquisición del Museo Scatterhorn ante los numerosos asistentes. El tigre de Bengala, un feroz felino que se había cobrado más de cuatrocientas victimas humanas, está colocado al final de las escaleras en una postura de gran dinamismo, a punto de saltar con las patas extendidas. El animal es tan espeluznante que la señora Ursula Spong, esposa del alcalde Spong, se desmayó al verlo, y sin duda se habría caído rodando por las escaleras de no ser por la rápida intervención del señor Ned Badger, quien, sin pensar en su propia seguridad, se arrojó a cogerla y frenó su caída. La señora no les guarda ningún rencor al tigre, al señor Catcher ni, por supuesto, al audaz señor Badger, pero desea que, en el futuro, esa clase de emociones fuertes lleve avisos de advertencia para las personas impresionables.

—Bien, bien. —August se quitó las gafas y sonrió—. Pobre Ned Badger. Es la segunda vez que la señora Spong se le echa encima.

Tom hojeó el resto de las cartas hasta fijarse en un gran sobre amarillo que tenía un colorido sello y matasellos de la India.

—Si es otra petición para convertir un cocodrilo en un humidificador o un lagarto en una boquilla de puro, tienes mi permiso para echarla al fuego —dijo enérgicamente August, volviendo a concentrarse en su montón.

Abriendo la carta, Tom vio, por el membrete dorado, que era del marajá.

Estimado señor Catcher,

mis cordiales saludos. Me complace informarle de que la lápida de la señorita Mina Quilt ya está por fin terminada a mi gusto y queda muy hermosa en un rincón del cementerio inglés, cerca de un baniano. Yo mismo escogí el lugar. Tiene sombra por la tarde y se encuentra enfrente de una gran buganvilla que ahora está en flor. Adjunto un dibujo de mi artista cortesano, el señor Hanratty, que capta perfectamente la escena.

Entre los pliegues de la carta había una acuarela del cementerio, mostrando el gran baniano gris y una bonita lápida con flores esculpidas en la parte inferior.

La carta continuaba:

Sea tan amable de saludar a sir Henry Scatterhorn. Si alguna vez se recupera de su monumental porrazo en la cabeza, dígale que me halagaría volver a recibirlo en palacio.

Atentamente, etc., etc.,

Marajá de Ckampawander

P. D.: Confío en que seguirán teniendo el zafiro a buen recaudo hasta que termine esta terrible desgracia. Por el bien de sir Henry, espero que sea pronto.

Tom dio la carta a August, quien la leyó en silencio. Cuando hubo terminado, se levantó y se quedó junto a la ventana, viendo cómo nevaba sobre la ciudad. Parecía estar muy lejos de allí.

—A veces me pregunto si Pulany no tendría razón, ¿sabes?

—¿A qué se refiere?

—A la maldición del shaitan, a todo ese misterio que rodea al zafiro. No nos ha traído mucha suerte que digamos, ¿no? Primero Mina, nuestra querida Mina, y ahora sir Henry, cuyo estado apenas mejora.

August miró a Tom con una expresión torturada.

—No logro entenderlo. Es como si algo se lo estuviera impidiendo.

Tom miró el fuego de la chimenea y supo que era cierto. Durante todo el viaje de regreso, sir Henry había permanecido en una especie de trance, y ahora que por fin habían llegado yacía arriba con los ojos totalmente abiertos, comiendo y bebiendo en pequeñas cantidades, pero mostrándose incapaz de hablar o alzar incluso la mano. Era como si estuviera sumido en un sueño profundísimo y nada pudiera despertarlo.

—Tal vez —comenzó a decir Tom—, es decir, si es eso lo que piensa realmente, tal vez debería deshacerse de él.

—¿De qué?, ¿del zafiro?

—Bueno, sí —sugirió Tom, que no había visto la piedra desde aquella tarde funesta—, si cree que trae mala suerte.

August volvió a mirar por la ventana.

—No podría hacerlo —respondió—. Aun cuando quisiera, no podría. El zafiro no es mío, Tom. Pertenece a sir Henry. Pero lo he escondido, por razones de seguridad. El marajá no tiene que preocuparse por eso.

Tom continuó separando las cartas en montones, absorto en sus pensamientos. Estaba buscando las palabras adecuadas para lo que quería decir.

—Entonces…, si no puede deshacerse del zafiro —continuó—, ¿no tiene… ninguna otra forma de ayudar a sir Henry?

Lo miró con cautela y August comprendió de inmediato a qué se refería.

—No, Tom —respondió firmemente alzando la mano—. Ni hablar. No voy a utilizarla nunca más. No puedo, y no lo haré. No merece la pena. La medicina va a tener que hallar la respuesta. Y estoy convencido de que lo hará. Debe hacerlo.

—Pero… ¿y si… y si no lo hace y sir Henry no despierta nunca?

Tom comenzó a revolverse nerviosamente en su sitio. August volvió a mirar por la ventana y la cara se le ensombreció. Era una perspectiva demasiado horrible para pensar siquiera en ella.

Llamaron a la puerta.

—¿El señor Catcher?

—¿Quién es?

—Han venido a verle el doctor Shadrack y otro caballero, señor.

—Ah —dijo August volviéndose rápidamente—. El nuevo. Por fin un experto. Esperemos que pueda darnos buenas noticias. —Y, sonriendo resueltamente, fue al vestíbulo.

Allí lo esperaban dos caballeros menudos y delgados con un aspecto bastante extraño. A primera vista, parecían casi idénticos, porque ambos tenían la cara estrecha y huesuda y la nariz pequeña y aguileña e iban vestidos con largos abrigos negros.

—¿Doctor Shadrack? —dijo August desconcertado, mirándolos alternativamente.

—Soy yo —anunció con una aguda voz nasal el hombre de la izquierda—. Y este es mi colega de Bélgica, el doctor Skink.

El hombre de la derecha asintió secamente con la cabeza.

—Skink, para servirle, señor —gritó, y cerró ruidosamente los talones.

—El doctor Skink tiene mucha experiencia con estos pacientes. Le he pedido que nos dé una segunda opinión.

—Bien —dijo August sonriendo a aquella extraña pareja—. Dos opiniones siempre son mejor que una.

—Desde luego —dijo secamente el doctor Skink.

—Sin duda —gorjeó el doctor Shadrack.

Los dos hombres lo miraron expectantes y, por un momento, August tuvo la curiosa sensación de estar viendo doble.

—Bien, caballeros, si… esto… son tan amables de seguirme.

August subió al dormitorio del primer piso, abrió la puerta, fue hasta las cortinas y las descorrió, con lo que la habitación se inundó de una pálida luz invernal. Allí, ante ellos, yacía la lamentable figura de sir Henry, apoyado en almohadones blancos. Tenía los ojos y los labios ligeramente abiertos y su respiración era lenta y ronca. Parecía tan gris como la estatua de una tumba.

—¿Podemos? —preguntó el doctor Shadrack.

—Adelante, por favor —dijo August mientras se sentaba junto a Tom en el sofá.

Los dos médicos cayeron sobre sir Henry como un par de insectos, inspeccionándolo de arriba abajo. Primero, el doctor Shadrack le cogió la mano flácida y le tomó el pulso. Era muy débil.

—Lento lento, rápido rápido lento —murmuró. Luego, hizo un gesto con la cabeza al doctor Skink, quien se inclinó para mirar la boca a sir Henry.

—No —dijo—, no, no, no. —Y chasqueó bruscamente los dedos—. Una allumette, si me haces el favor.

El doctor Shadrack se sacó una caja de cerillas del bolsillo, encendió una y la acercó al ojo de sir Henry mientras el doctor Skink le levantaba el párpado. No hubo ninguna reacción en absoluto.

—Hummm —gruñó el doctor Skink claramente confundido—. Entonces, a ver el tic-toc.

Hurgando en su maletín negro de piel, sacó un estetoscopio y auscultó a sir Henry.

—¡Tic-toc! —ordenó.

El doctor Shadrack cogió un martillito y dio dos golpecitos en la rodilla de sir Henry mientras el doctor Skink seguía auscultándolo.

—Otra vez. ¡Esta vez, prueba el toc-tic!

Shadrack utilizó otra vez el martillito.

—Tic-toc.

Y otra.

—Toc-tic.

Y otra.

—Tic-toc, toc-tic, tic-toc.

—¿Y bien?

El doctor Skink siguió auscultando a sir Henry.

—Sí. El tic-toc se oye, seguro; pero ¿y el toc-tic?

Tom vio cómo subía y bajaba el martillo en la rodilla de sir Henry y se preguntó si alguno de los dos médicos tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Desde luego, aquello no se parecía en absoluto ninguna exploración médica que él hubiera visto.

—¿Alguna buena noticia? —preguntó August esperanzado. También él estaba bastante desconcertado por aquel proceder tan extraño.

El doctor Shadrack miró la pálida cara de sir Henry por encima de sus gafas para la vista cansada.

—Delgado. Es evidente que se está quedando muy delgado.

—Y débil —añadió el doctor Skink—. Muy débil. Y alguien debe cepillarle los dientes. ¡Los tiene de color naranja!

—Pero, aparte de eso, está bien.

—¿Bien? —repitió malhumorado August, cruzándose de brazos—. ¿Dice usted que está bien?

—Sí, por ahora sí. Vivo. Respirando. No está muerto, ¿sabe?

—Doctor Skink —dijo August intentando dominar su genio—, usted ya ha visto esta clase de afecciones antes. Dígame, sinceramente, ¿cuánto tiempo podría…?

—¿Durar? —lo interrumpió el médico anotando algo en su cuaderno—. Era un hombre sano y estaba en buena forma antes del accidente, ¿no?

August asintió con la cabeza.

—Entonces, lo más probable es que dure más que la mayoría. Puede que meses, puede que incluso años antes de que por fin sucumba.

—¿Sucumba?

—Señor Catcher —intervino bruscamente el doctor Shadrack—. Debe ser consciente de que el caso de sir Henry se halla en la frontera de la ciencia médica. Tiene el cuerpo consumido, el cerebro destrozado, los sentidos no le responden.

En este momento está más muerto que vivo, y encima esta ciudad es un nido de enfermedades. Mire usted, esta misma mañana el doctor Skink y yo hemos encontrado casos de difteria, tifus y cólera aquí mismo, en Dragonport. Al final, los débiles van a sucumbir a una de ellas, o a dos, o a las tres. Disculpe —dijo, y estornudó ruidosamente.

—Las enfermedades aquejan tanto a ricos como a pobres, señor Catcher —dijo el doctor Skink asintiendo gravemente con la cabeza—. No se salva nadie.

—Entonces, ¿qué nos sugieren que hagamos? —preguntó Tom. El tono de los médicos no le gustaba lo más mínimo.

El doctor Shadrack lo miró con indignación.

—No hay ninguna cura milagrosa para esa clase de afección, jovencito.

—A mí tampoco se me ocurre ninguna —añadió el doctor Skink entrelazando sus huesudas manos—, a menos… que se le ocurra algo a usted, señor Catcher.

Los dos médicos volvieron sus caras angulosas hacia August y lo miraron fijamente. Parecía que ninguno de los dos parpadeaba.

—¿Yo? —espetó August con incredulidad—. Yo solo soy taxidermista. ¿Qué podría hacer yo?

—Es una verdadera lástima —dijo el doctor Skink mirando brevemente a su colega—. Bueno, en ese caso, dado que nadie tiene la respuesta, le aconsejo que rece para que sea rápido.

Con cierta ceremonia, el doctor Skink abrió su maletín negro y entregó a August un librito encuadernado en piel.

—¿Sermones para el día del Juicio? —exclamó August leyendo las pequeñas letras doradas de la tapa.

—Léaselos en voz alta a sir Henry —le ordenó el doctor Shadrack—. El canon de los peces es muy reconfortante. Le será más útil a sir Henry en su último viaje que al doctor Skink o a mí.

Los dos hombrecillos se levantaron a la vez y, tras cerrar sus maletines, se dirigieron a la puerta.

—Hasta la próxima —dijo el doctor Shadrack obligándose a sonreír—. Que tengan un buen día.

El doctor Skink se inclinó ligeramente y cerró los talones.

—Adiós —dijo—, y suerte. Creo que van a necesitarla.

Cuando los médicos se hubieron ido, Tom y August se quedaron un rato aturdidos y en silencio. ¿Qué podían decir? Skink y Shadrack, los expertos —si realmente lo eran, Tom tenía sus dudas—, no podían haberlo dejado más claro. Lenta, pero inexorablemente, sir Henry iba a morirse.

La enfermera no tardó en entrar con un cuenco de sopa aguada. Pacientemente, comenzó a dársela a sir Henry a cucharadas, limpiándole el mentón cada vez que él tosía. Tom recordó la primera vez que lo vio, con cuánta vida, energía y alegría había brillado. Ahora, en menos tiempo del que apenas parecía posible, aquella luz tan intensa había quedado reducida a una única llama vacilante y sir Henry no era más que un bebé enfermo. Verlo así resultaba penoso.

—Tiene que utilizarlo —susurró con contundencia. Lanzó una mirada a August, que parecía estar mirando la pared sin verla realmente, como si estuviera soñando—. No puede dejarlo así.

August no dijo nada, pero también estaba pensando en su elixir, solo que esta vez estaba intentando sopesar las consecuencias. Los nuevos médicos solo habían confirmado lo que él ya sospechaba desde hacía tiempo pero se había empeñado en no querer ver: la medicina no tenía respuestas para el estado de sir Henry. ¡Un libro de sermones! ¿Era eso lo mejor que podía hacer? Solo él podía conseguir que mejorara, ahora lo sabía. Pero si utilizaba el elixir, ¿qué ocurriría? Sir Henry recobraría la memoria casi con toda seguridad y sabría lo que había sucedido aquella noche en la selva. Inevitablemente se preguntaría cómo había resucitado la tigresa y ¿cuál sería la respuesta? Al final terminaría sospechando que August se había inmiscuido de alguna forma y que así era como la tigresa había matado a Mina. Era posible que sir Henry no se lo perdonara jamás. Su amistad se terminaría, seguro. Pero ¿cuál era la alternativa? Sir Henry tosió débilmente y se manchó la barbilla de sopa.

—Ya está, ya está —dijo la enfermera limpiándole la boca sin impacientarse.

August miró a su mejor amigo, enfermo en la cama. ¿Iba a ser capaz de ver cómo iba palideciendo hasta que un día simplemente se apagara como un fantasma? El sabía que no.

—Tienes razón, Tom —dijo por fin—. Otra vez. Creo que ya no nos queda otra alternativa.

August Catcher se pasó el resto del día encerrado en su taller, con órdenes expresas de que nadie, ni siquiera Tom, lo molestara. Para asegurarse de que Tom se mantuviera ocupado, decidió proponerle el considerable reto de imitar un ramo de ortigas antes de que anocheciera.

—Este es el primer hito en la carrera de todo taxidermista, Tom —dijo sonriéndole con ironía, dándole una ortiga, cera, alambre y cartulina—. A ver si sabes imitarla. Y recuerda ser muy comedido con la cera. De lo contrario, vas a ponerlo todo perdido. Buena suerte.

Tom se retiró a su habitación, nada entusiasmado con la idea. Se pasó toda la tarde peleándose con el alambre y la cartulina, doblándola y retorciéndola de mil formas distintas. Cuando por fin consiguió imitar una ortiga medianamente bien, la metió en la cera líquida para imitar los pelos urticantes tal como August le había instruido, pero fue entonces cuando las cosas se torcieron. La cera caliente hizo que la cartulina se combara y se reblandeciera, y después de su quinto intento Tom tuvo que admitir la derrota. Por mucho que se esforzara, sus flácidos tallos de color pardo grisáceo se parecían más a velas derretidas que a cualquier ortiga y supo que jamás estaría a la altura de lo que August esperaba de él. Se tumbó en la cama y esperó con horror a que se hiciera de noche, preguntándose cómo iba a justificar aquel desastre.

No obstante, al final, para gran alivio suyo, no tuvo que hacerlo. Cuando sonó el gong que anunciaba la cena, fue abajo, y al entrar sumisamente en el comedor se llevó una sorpresa al descubrir que estaba solo. August seguía ocupado en su taller, así que engulló su cena lo más rápido que pudo y se escabulló a la biblioteca, donde se pasó unas cuantas horas jugando al billar con Tove, la nueva sirvienta que había sustituido a Noah en la cocina. Tove le ganó tantas veces que, alrededor de las once, tuvo que admitir otra derrota y regresó sigilosamente a su habitación para meterse en la cama. August seguía sin verse por ninguna parte.

—¡Ahhhhhh!

El gritó invadió el sueño de Tom. Los lobos que lo perseguían estaban acortando las distancias y su trineo iba dando bandazos por la nieve, directo al precipicio… chas, chas, chas…

¡Pam!

Hubo un estruendo de cubiertos y platos rotos y Tom se incorporó bruscamente en la cama. Era por la mañana temprano y allí no había lobos, y aquel ruido no era del sueño, provenía del rellano. Frotándose los ojos, se levantó de la cama, fue hasta la puerta de su dormitorio y se asomó al pasillo. En el rellano, la enfermera de sir Henry estaba despatarrada en el suelo a la entrada de su habitación y los cuencos que llevaba en la bandeja estaban hechos añicos al pie de la escalera. «Qué raro —pensó Tom, aún atontado—. Debe de haberse desmayado. Oh». Apartándose la pelambrera rubia de los ojos, fue hasta el lugar donde la pobre mujer estaba tendida en el suelo y descubrió que aún respiraba. Eso era buena señal. Pero ¿por qué se había desmayado? Pasó por encima de su voluminoso cuerpo, entró en la habitación de sir Henry y tuvo que entornar los ojos de tanta luz que había. A primera vista, todo le pareció completamente normal. Las cortinas estaban abiertas, la luz del sol entraba a borbotones, las medicinas estaban en la mesilla de noche, la cama estaba hecha…

Parpadeó y volvió a mirar: la cama estaba hecha, ¡pero dentro no había nadie! Sir Henry no estaba. El sobresalto lo despejó por completo.

—¡Señor August!

No obtuvo respuesta. Puede que aún durmiera… no… quizá ya estaba levantado. Bajó rápidamente las escaleras, procurando no pisar los cuencos rotos, y corrió al comedor.

—¡Señor August! —gritó—. Señor August, sir Henry…

—Buenos días, Tom.

Sir Henry estaba sentado a la mesa en pijama y bata. Tenía la barba recortada y el pelo bien peinado, y había colocado una larga hilera de huevos pasados por agua delante de él como si fueran soldados.

—Tengo un hambre feroz —dijo mientras abría uno y daba un mordisco a una tostada—. ¿Quieres acompañarme?

Tom se quedó en la puerta boquiabierto. No podía articular palabra.

—¿No? Como quieras.

—Pero… pero… usted, ¿está bien? —farfulló Tom—. Usted está…

—¿Bien? —resopló él—. ¡Perfectamente! ¡En plena forma! Solo que me comería un caballo. No recuerdo qué me habéis estado dando de comer vosotros dos, ¡pero me siento como si llevara meses comiendo únicamente un asqueroso caldo de col!

Tom se sentó. Quería sonreír, reír y gritar, todo al mismo tiempo, porque allí estaba sir Henry, más delgado y un poco más chiflado, pero consciente.

—Pero ¿cómo…? No entiendo cómo se ha despertado. Es decir…

—Oh, yo creo que sí lo sabes, Tom —dijo sir Henry guiñándole un ojo mientras engullía el tercer huevo—. Tú sabes perfectamente cómo me he despertado. August me lo ha contado todo.

—¿August se lo ha contado todo?

Aquello parecía muy poco probable.

—Casi todo. Pero me temo que nos ha dejado.

Sir Henry le pasó un sobrecito por la mesa y Tom reconoció de inmediato la letra de trazo delgado e inseguro. Sacó la carta que contenía y comenzó a leer:

Querido Henry, decía,

cuando leas esto, yo ya estaré a bordo del paquebote que se dirige a Holanda y, desde allí, emprenderé un viaje muy largo que puede llevarme varios años, o quizá incluso el resto de mi vida. Aún no lo sé. El motivo de mi partida es sencillo. La medicina moderna no tenía respuestas para tu enfermedad, amigo mío, así que, como último recurso, he utilizado un preparado mío. Quizá te preguntes qué es, pero lo único que estoy dispuesto a decirte es que utilicé el mismo preparado para resucitar a la tigresa, lo cual tuvo trágicas consecuencias para todos nosotros. Aquel fue un acto de locura que siempre me perseguirá y es por eso por lo que no me siento capaz de quedarme. Tom puede atestiguarlo, dado que ha visto personalmente qué puede hacer mi poción. Por favor, salúdalo de mi parte, pues es —estoy seguro de que coincidirás conmigo— un jovencito de lo más extraordinario.

Tu humilde amigo.

Con todo mi cariño,

August

Tom acabó de leer la carta y la dejó en la mesa sin saber qué decir. Miró a sir Henry, que se había terminado el último huevo y se estaba tomando el té con aire pensativo.

—August tiene una poción mágica, ¿eh? —dijo.

Tom asintió con la cabeza.

—Debería habérmelo figurado. Siempre ha sido más listo que el aire. Lo curioso es que no me he enterado de nada.

Únicamente cuando me he despertado he encontrado esto en mi almohada. —Metiéndose la mano en el bolsillo, sacó el pañuelito violeta de su amigo—. A August se le debe de haber caído. Tiene un olor muy raro. Supongo que no significa nada, ¿no?

Tom sonrió y negó con la cabeza; así que aquel era el modo como lo había hecho August.

—Eso pensaba —dijo sir Henry doblando cuidadosamente el pañuelo, metiéndoselo en el bolsillo y tomando otro sorbo de té—. Dime una cosa, Tom. Si August pudo resucitar a la tigresa, y ahora a mí, ¿por qué diablos no pudo hacer lo mismo con Mina?

Tom respiró hondo y se quedó mirando incómodamente la mesa. ¿Cómo podía exponer los hechos de aquella terrible noche tal como sucedieron realmente?

—Sé que él quería, que lo quería de veras —dijo en voz baja. Se acordó de cómo August chapoteaba febrilmente a gatas en el río—. Creo que se quedó sin poción.

—Hummm —gruñó sir Henry mientras miraba el plomizo cielo invernal que se veía desde la ventana—. Fue una lástima, pero así son las cosas. Siento que se haya ido. No había ninguna necesidad. Yo lo habría perdonado.

Se quedaron sentados en un incómodo silencio. De pronto, Tom también se sentía bastante triste y vacío por que August hubiera salido huyendo sin siquiera despedirse. En cierto modo, era igual que cuando su padre, Sam Scatterhorn, se había marchado, y entonces, como ahora, él no había podido evitar preguntarse si no habría sido culpa suya. Luego cayó en la cuenta de que, sin August, en aquel mundo ya no había sitio para él.

—Dime, Tom, ¿qué vas a hacer? —preguntó educadamente sir Henry. Era obvio que sabía lo que estaba pensando.

—A fin de cuentas… tú eres su aprendiz, ¿no?

—Lo soy… lo era, quiero decir —respondió incómodamente Tom.

—Por supuesto, puedes quedarte el tiempo que te apetezca. Es decir, si tú quieres, aunque, para qué engañarnos, la vida en esta vieja casa no va a ser muy interesante sin él.

—No.

Sir Henry se quedó un momento callado, clavando en Tom su perspicaz mirada. Parecía sopesar algo.

—Se me acaba de ocurrir una cosa —dijo de pronto—. Acabo de tener una idea brillante. ¿Qué te parecería convertirte en mi protegido?

Tom se quedó desconcertado.

—¿Qué? ¿Quiere decir como… cazador?

—Cazador, explorador, aventurero, algo así. Podría enseñarte a vivir en los pantanos, a seguir el rastro de animales en las llanuras africanas, a sobrevivir en el polo norte, a subir montañas, ese tipo de cosas. ¿Qué te parece? —preguntó enarcando las cejas—. Es obvio que te gusta.

Por un momento, Tom se quedó sin habla. ¡Menuda oferta! De repente se imaginó no teniendo que ir más a la escuela ni pasar por más apuros ni dificultades para salir adelante. Solo tendría años de intrépidas aventuras en los rincones más remotos de la tierra. Y no podía haber mejor guía en el reino animal que sir Henry, de eso estaba seguro.

—¿Interesado? —preguntó sir Henry guiñándole un ojo—. Bueno, piénsatelo, chaval. August era mi mejor amigo, ¿sabes?, y ahora que se ha ido no puedo evitar sentirme un poco responsable de ti. Además, hay algo en ti, Tom, que me recuerda a mí cuando tenía tu edad.

Sonrió al niño de enmarañado pelo rubio y penetrantes ojos oscuros que tenía delante.

—¡Más terco que una mula, más delgado que un espárrago y más vivo que el hambre! —exclamó riéndose—. Por cierto, Tom, ¿cuál es tu nombre completo? August no llegó a decírmelo. ¿Tom qué?

—Tom Scatt… —comenzó a decir Tom, pero se interrumpió justo a tiempo, y se puso colorado—. Tom Skatt. Con «k». Eso es todo.

—¿De veras?

Sir Henry lo miró con curiosidad.

—Un apellido extraño. Tom Skatt, ¿eh?

—Eso es.

—No crees que tú y yo podamos ser parientes, ¿no?

Tom miró al hermano de su tatarabuelo y sonrió.

—No, no lo creo.

—No —dijo sir Henry sonriendo—. Por supuesto que no.

Más tarde, Tom subió al taller de August para seguir pensando en la propuesta de sir Henry. ¿Y si decidía quedarse en aquel mundo? ¿Qué sucedería? La tentación era fuerte, entre otras cosas porque, como protegido de sir Henry, quizá tuviera una posibilidad de destacar en algo. Deteniéndose delante de la desordenada mesa de trabajo, cogió el increíble ramillete de violetas que August había regalado a la reina Victoria hacía tantos años. Ni remotamente podía hacer él nada parecido, por mucha paciencia que August pusiera en enseñarle. Y allí, en un rincón, estaban la garza real y la anguila, unidas para siempre en un combate a muerte. Ante ellas, Tom se sentía insignificante. August Catcher era un genio como él jamás podría llegar a ser. Además, apenas sabía nada de las preparaciones químicas con las que August se pasaba tanto tiempo experimentando. Siempre se trataba de una pizca de esto y otra de aquello. Estaba seguro de no haber visto nunca una jarra medidora y aún menos una receta. Dirigiéndose al estante de los búhos chicos, descorrió la cortina negra de terciopelo que ocultaba el pequeño armario metálico con los secretos de August, pero detrás solo encontró la lisa pared. August debía de habérselo llevado, junto con el resto de las sustancias químicas, porque solo había un puñado de frascos medio vacíos diseminados por los estantes. Así pues, se había ido para siempre, pensó Tom mientras volvía a correr la cortina. Puede que, después de todo, lo mejor fuera irse con sir Henry…

Mientras estaba meditando su decisión, oyó pasos en la gravilla del camino particular. Poco después, llamaron bruscamente a la puerta.

—¿Y cómo te llamas, muchacha? —preguntó una voz aguda que le resultó familiar.

Se asomó a la gran ventana redonda y reconoció la enjuta figura del doctor Shadrack, que estaba parado delante de un pequeño carruaje negro.

—Tove, señor.

—¿Tove? ¿Qué clase de nombre es ese?

—Es finlandés, señor.

—¿Finlandés? ¿Finlandés? Bien, Tove de Finlandia, hazme el favor de recordar al señor de la casa que estábamos citados para hoy.

Tove se quedó en el umbral removiéndose nerviosamente en su sitio.

—Lo siento, pero el señor August no está, señor.

—¿No está? ¿Quieres decir que se le ha olvidado?

—No lo sé muy bien, señor.

—¿Y dónde está, si se puede saber? He venido a verlo con un colega mío muy importante.

—Se ha ido, señor.

—¿Ido? ¿Ido adonde, Tove?

—No lo sé, señor.

—No es que sepas mucho, ¿no, Tove de Finlandia?

—No, señor. Pero… sir Henry sí está.

—Eso ya lo sé. Vine a visitarlo ayer. Anda, hazme el favor de…

—No, señor. Me refiero a que se ha levantado.

El doctor Shadrack se quedó atónito.

—¿Qué has dicho?

—Así es, señor. Ha desayunado diez huevos, señor.

—¿Diez huevos? —farfulló el doctor Shadrack.

_ —¿De veras?— dijo otra voz cavernosa que Tom conocía bien, y del carruaje negro emergió la imponente figura de don Gervase. Tom se apartó instintivamente de la ventana. Don Gervase… ¿cómo era posible que conociera al doctor Shadrack? Pero, al verlos juntos, le pareció que guardaban un extraño parecido, como si uno fuera una versión más pequeña del otro.

—Entonces —bramó don Gervase mirando a Tove con los ojos entornados—, sir Henry se ha recuperado milagrosamente y August Catcher se ha esfumado. ¿Es eso lo que estás diciendo, muchacha?

Tove se encogió ante aquel atemorizante gigante que había aparecido delante de ella.

—Sí, señor… No, señor, quiero decir.

—Bueno, muchachita, hazme el favor de decir a sir Henry que don Gervase ha venido a verlo. Soy un viejo conocido suyo y me gustaría ser el primero en felicitarlo por su recuperación.

—Muy bien, señor. —Tove entró en la casa de inmediato, aliviada de poder escabullirse.

En cuanto la sirvienta hubo desaparecido de su vista, Tom oyó pasos en el tejado.

—Por esa ventana —dijo una voz suave—. Normalmente está abierta.

Alguien gruñó y comenzó a subir por la escalera de mano apoyada en el tejado. A Tom se le aceleró el pulso. ¿Quién podía ser? August no. No tenía intención de regresar. Era alguien intentando allanar la casa. Se quedó valientemente donde estaba, pero luego se lo pensó mejor y cambió de idea. Corriendo hasta el fondo del taller, vislumbró un rostro delgado y huesudo asomando por la claraboya. ¡Era el doctor Skink!

—¿Lo ve? —susurró la otra voz desde el tejado.

—Lo siento, señorita. No veo nada —susurró el doctor Skink mientras inspeccionaba el taller.

—Bueno, si no ve nada —repitió la voz en tono de urgencia—, entre.

De pronto, Tom reconoció aquella voz suave. Era Lotus, Lotus Askary. De repente, supo qué estaba ocurriendo. ¡Por supuesto! Era el clásico truco de los ladrones de casas. Don Gervase y Shadrack tenían que distraer al dueño en la puerta mientras Lotus y Skink entraban por detrás. Debían de saber que August se había marchado. Probablemente, lo habían visto en el barco y, como Tom sospechaba, aquellos dos extraños hombrecillos no eran médicos. También eran ladrones, o espías, o algo similar, al servicio de don Gervase.

Todo aquello se le pasó por la cabeza en el segundo que tardó en salir al rellano. Iban a registrar el taller, eso era evidente. Pero no sabían que él seguía allí. Tenía que huir, regresar al museo, a su época… Pero entonces pensó en algo que lo obligó a pararse en mitad de las escaleras. El baúl de viaje. El baúl de viaje de August… ¿Y si se lo había llevado?

Se dio cuenta de que no había ido al cuartito de madera desde la partida de August. Si el baúl no estaba, no habría forma de regresar y tendría que quedarse allí para siempre. «No pienses en eso —se dijo severamente—. No se lo habrá llevado. Estará ahí. Tiene que estarlo».

El corazón le palpitaba en las sienes cuando terminó de bajar las escaleras y entró en el pasillo. Ya estaba casi a medio camino cuando oyó pasos en la planta baja.

—Don Gervase Askary, cielos… esto… qué placer tan inesperado.

Al asomarse al barandal, Tom vio que don Gervase se adelantaba y le estrujaba la mano a sir Henry.

—¡Caramba, sir Henry! —exclamó brindándole una sonrisa espléndida—. Cuánto me alegro de volver a verle levantado.

—Efectivamente. Es maravilloso —respondió sir Henry, bastante sorprendido de ver a sus visitantes—. Solo desde esta mañana, de hecho.

—Es extraordinario —dijo desdeñosamente el doctor Shadrack.

—Desde luego —continuó sir Henry—. Como ya deben de saber, tuve un encontronazo con un tigre y, para desgracia mía, recibí un monumental porrazo en la cabeza. —Se rió educadamente.

—Eso me ha dicho mi buen amigo Shadrack —dijo don Gervase sonriendo—. Lo celebro. ¿Y August? ¿No está en casa?

—No, me temo que no.

—Es una lástima —dijo don Gervase—. Se le debe de haber olvidado. ¿Sabe?, nos habíamos citado hoy para que me enseñara su taller.

Sir Henry se quedó un poco perplejo.

—Oh, cielos. Bueno, esto…

—Quedamos la semana pasada. Cuando usted estaba dormido —añadió don Gervase.

—Bien. Bueno, lo siento, amigo. No tiene sentido que esperen, porque sé que va a tardar un tiempo en volver.

—¿Un tiempo?

—Sí —mintió sir Henry—. Probablemente bastante, sospecho.

—Es una lástima. —Don Gervase parecía ligeramente irritado—. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de que podamos visitarlo sin él?

—Hummm… —Sir Henry se lo pensó un momento antes de sonreír a sus extraños invitados—. Lo siento, amigo. Hay toda clase de sustancias químicas ahí arriba, creo, y no querría que hubiera algún accidente.

—Ah. Sustancias químicas, por supuesto. Vaya.

Don Gervase crispó sus largos dedos. Parecía muy decepcionado. Entonces, el doctor Shadrack se puso de puntillas y le susurró algo al oído.

—¡Pues claro! —exclamó él sonriendo—. ¿Qué hay de ese aprendiz suyo? ¿Tom, verdad? Supongo que él no se habrá ido con su maestro.

—¿Tom Skatt? —gritó sir Henry—. No, claro. Tom sigue aquí. Sí, supongo que él les podría acompañar.

—¿De veras? —dijo don Gervase sonriendo ladinamente—. Bueno, eso sería estupendo.

—Por supuesto, si ya se habían citado.

—Oh, sí —se apresuró a decir don Gervase—. Ya nos habíamos citado.

—Bueno, entonces no veo ningún mal en ello. Voy a buscarlo. ¡Tom!

Tom lo oyó subir las escaleras.

—¡Tom! —volvió a gritar sir Henry—. Está por aquí arriba.

Pero Tom no respondió. Ya estaba cerrando la portezuela del cuartito de madera y andando a tientas en la oscuridad. Sabía que el baúl estaba al fondo, en un rincón, y caminando pegado a la pared se arrodilló y palpó algo duro, frío y metálico. ¿Era el baúl? Sí… pero, un momento… Palpó otro baúl idéntico, y un tercero: había baúles de viaje por doquier.

—¡Tom! —gritó don Gervase, quien obviamente había decidido unirse a la búsqueda.

Tom maldijo entre dientes. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? ¡Estúpido! Aquello era un trastero. ¡Era lógico que estuviera lleno de baúles! Pero tenía que escoger uno, y hacerlo deprisa. Lo último que quería era ser interrogado por don Gervase, no ahora… Buscando a tientas el baúl del rincón, abrió la tapa y se metió dentro. Esperó, temblando en la más absoluta oscuridad. Cerrando las manos, cogió los trapos que tenía debajo, pero los notó distintos. Desesperado, comenzó a retorcerse, pero había pasado tanto tiempo desde la última vez que casi había olvidado cómo se hacía. Definitivamente, aquello era demasiado compacto, no estaba ocurriendo nada. Aquel no debía de ser el baúl. August se lo había llevado. Tenía que salir y probar otro…

—¿Tom Scatterhorn?

La portezuela se abrió y Tom supo que había entrado don Gervase. Con el corazón a punto de reventarle la caja torácica, rezó para que hubiera un centenar de baúles idénticos en el cuarto y don Gervase se viera obligado a abrirlos todos.

—¿Es aquí donde te escondes?

Entonces, inesperadamente, Tom palpó estropajos bajo los trapos. ¡Sí! Excavando con las manos, se enterró más hondo y, acto seguido, estaba surcando la oscuridad a una velocidad vertiginosa, no sabía si hacia arriba o hacia abajo, hasta que el fuerte viento cesó y los trapos lo asfixiaron.

Pum.

Al abrir los ojos, descubrió que estaba otra vez en el fondo de la cesta de mimbre. Volvió a cerrarlos y suspiró enormemente aliviado. Había conseguido regresar a su época, al museo. Estaba en casa. Bueno, casi.

Salió del armario y subió a su dormitorio como un sonámbulo. Apenas notó el frío, ni la humedad, ni, de hecho, nada en absoluto. Sentía que ya había tenido aventuras suficientes para el resto de su vida.

Se quitó los zapatos, se desplomó en la cama, y cogiendo todas las mantas se ovilló y se envolvió en ellas. Apenas se había quedado quieto cuando volvió a notar que caía, esta vez en un sueño profundo y tranquilo.

Tom estaba tan cansado que no había advertido que la ventana de su dormitorio volvía a estar abierta ni tampoco se había molestado en mirar a los pies de su cama. De haberlo hecho, se habría sorprendido, porque, allí, posada entre las sombras, había una silueta que quizá habría reconocido. La enorme águila lo observó mientras se quedaba dormido. Luego, poniéndose cómoda, miró recelosamente por la ventana hacia Catcher Hall.