Al despuntar el alba, Tom se despertó con un sobresalto. Apenas había amanecido, pero los sonidos de la selva eran ya ensordecedores. Parecía que todas las criaturas que sabían croar, graznar, bufar o silbar hubieran decidido hacerlo justo al mismo tiempo.

Vistiéndose lo más aprisa posible, sacó la cabeza de su tienda y vio un fino manto de niebla cernido sobre el campamento.

—Ah, buenos días, Tom —dijo sir Henry, que estaba arrodillado junto al cazo llenando su cantimplora. Incluso a la escasa luz del día, Tom vio que no se alegraba nada de verlo. Ni tampoco August.

—Te has despertado muy temprano —dijo August ciñéndose un pequeño revólver a la cintura.

—Bueno, sabía que íbamos a salir temprano —repuso alegremente Tom.

—¿A qué, exactamente?

—A cazar la tigresa, claro está.

Tom se había pasado toda la noche pensando en ello y había decidido que el mejor plan sería presenciarlo todo, por muy espeluznante que fuera.

—Sí —murmuró sir Henry poniendo el tapón a su cantimplora—. ¿Sabes, Tom?, el caso es que no sé si es buena idea que vengas con nosotros.

Tom vio que sir Henry y August ya lo habían hablado y estaban decididos.

—Pero ¿por qué? ¿Por qué no?

Los miró alternativamente, desconsolado.

—No es que no confíe en ti, Tom. Créeme, confío en ti —dijo sir Henry poniéndose el rifle al hombro—. Pero debes comprender que se trata de una tigresa que mata personas, de un animal extremadamente astuto y peligroso. No es ningún juego.

—Ya sé que no es ningún juego —respondió duramente Tom—. Yo no estoy jugando a nada.

Notó que la decepción se le trocaba en un enfado cada vez mayor. Sir Henry respiró hondo y lo miró. Aquel delgado niño rubio lo estaba mirando con tanta ferocidad que, de haber sido adulto, casi le habría asustado.

—Oye, chico —dijo August probando con otra táctica—, ¿por qué no te quedas aquí en el barco, donde no corres peligro, junto con los otros dos niños y el timonel?

Tom no tenía ninguna intención de hacerlo.

—Bueno, si quieren dejarme aquí, vale. Esperaré y luego les seguiré de todas formas. No es que puedan detenerme, ¿no?

Sir Henry negó con la cabeza. Maldita sea. Aquel crío era obstinado. Y eso sería mucho más peligroso.

—No creáis que vais a poder escabulliros también sin mí —dijo una voz detrás de él.

Volviéndose, sir Henry vio que Mina salía de su tienda vestida con unos pantalones de media caña, botas y una chaqueta de pana.

—No he hecho casi diez mil kilómetros solo para escuchar vuestros relatos. Quiero verlo con mis propios ojos.

Sir Henry miró primero a Mina y luego a Tom, y vio, por sus expresiones, que no iban a cambiar de idea. Los dos eran tercos como mulas.

—Entonces, ¿vamos todos?

—Sí —respondió Mina—. Todos juntos.

—Está bien —dijo él alzando las manos con aire de derrota—. Pero vais a tener que prometerme que no estorbaréis y haréis todo lo que yo os diga.

—¿Y cuándo no lo hacemos? —preguntó Mina con picardía, sonriendo victoriosamente a Tom.

—A menudo —respondió sir Henry poniéndose la cartuchera al hombro—. Pues venga. En marcha.

La selva estaba sumida en la oscuridad cuando se internaron en ella.

—Pisad donde yo piso, y no digáis una palabra —les instruyó sir Henry.

Con Pulany en la retaguardia, el grupo formó una larga fila y comenzó a recorrer lentamente el fondo del desfiladero, sembrado de grandes cantos rodados y árboles rotos.

De vez en cuando, sir Henry les indicaba que se detuvieran alzando una mano y ellos esperaban inmóviles y en silencio mientras él y Pulany escuchaban los chillidos y reclamos de los pájaros.

—Las criaturas de la selva la verán mucho antes que nosotros —susurró señalando las copas de los árboles— y, cuando lo hagan, se avisarán, y a su vez nos avisarán a nosotros.

Tom miró las oscuras copas de los árboles; era reconfortante saber que, de algún modo, todos aquellos extraños graznidos y gorjeos del mundo selvático estaban de su parte. Miró atrás y vio que August estaba hechizado por aquella extraordinaria variedad de flora y fauna. Siempre que se detenían durante el tiempo suficiente, sacaba su navaja y recogía una muestra de alguna planta interesante o conseguía que algún animalillo se introdujera en su caja de especímenes. No podía contenerse.

Cuando llevaban una hora de lento ascenso por el desfiladero, se encontraron con un montón de lisos cantos rodados y sir Henry los reunió.

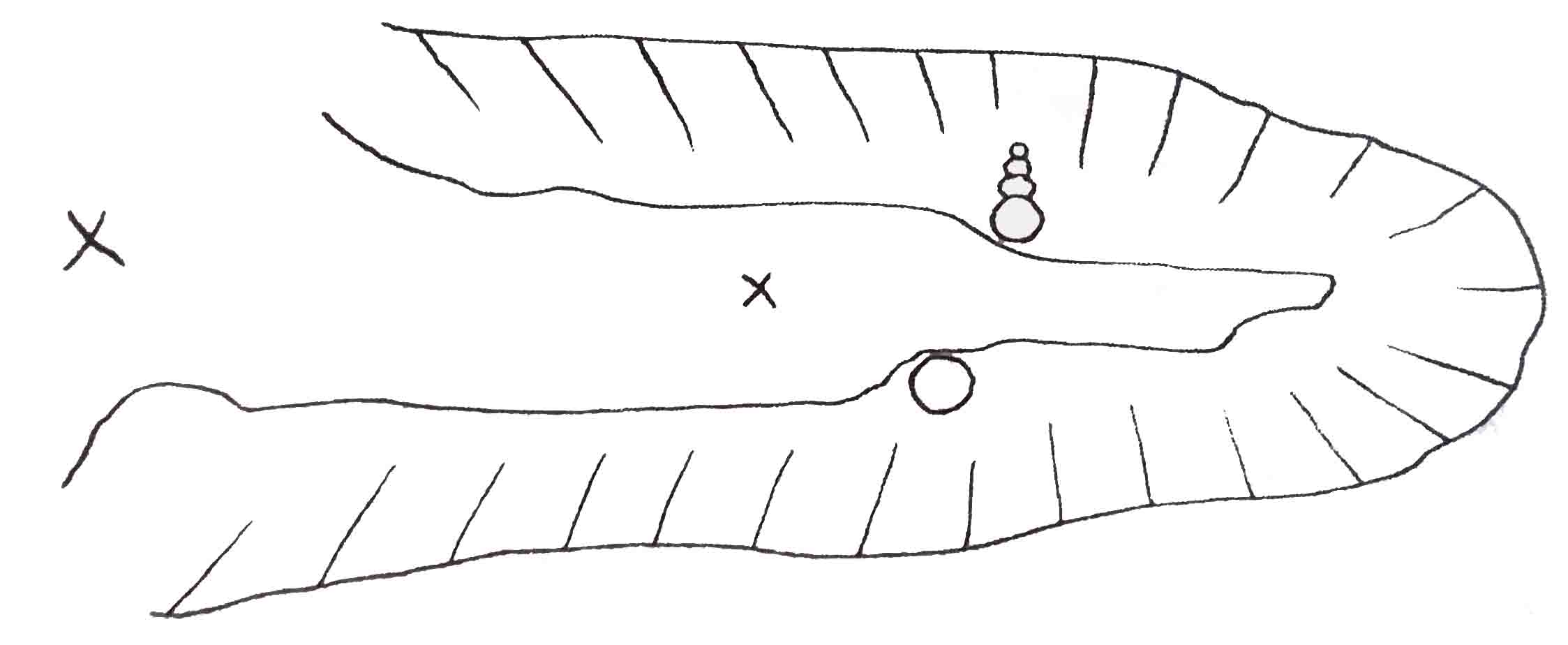

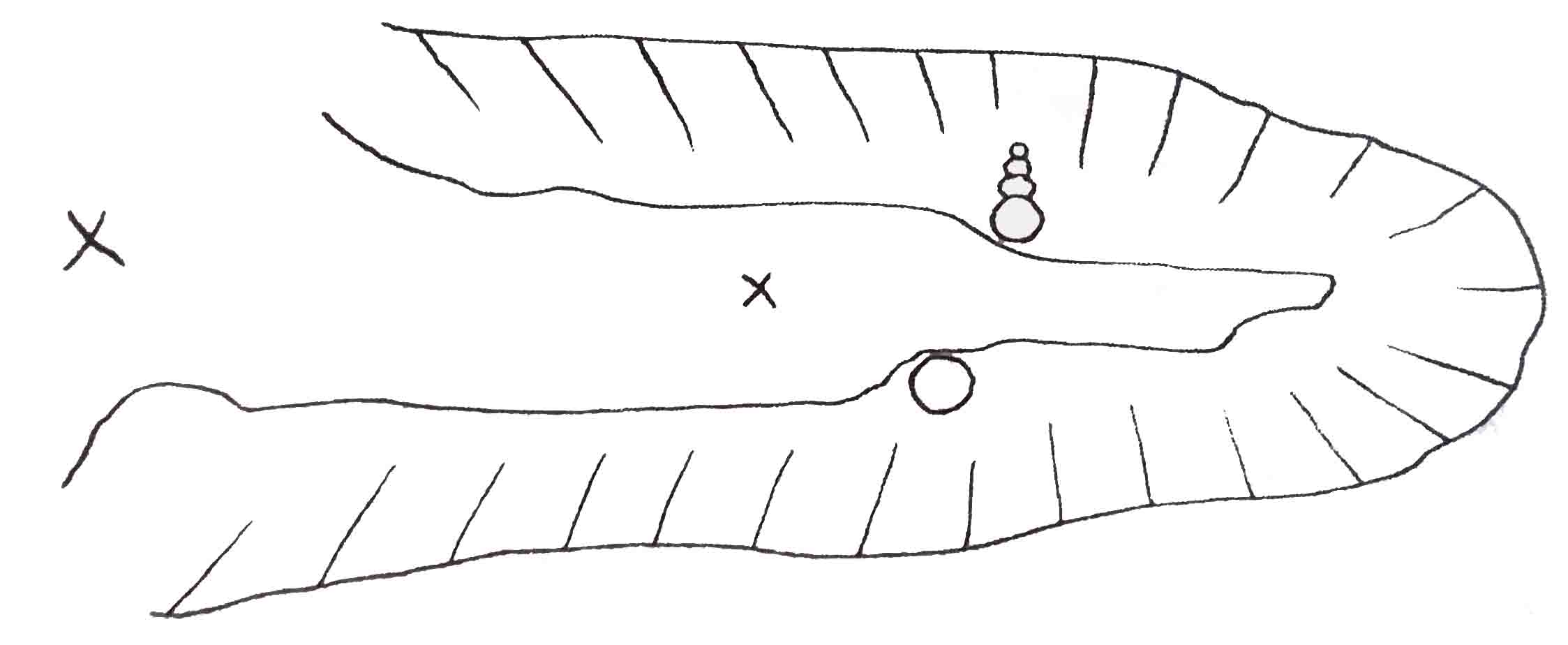

—Ya nos queda poco —susurró, y cogiendo un palo dibujó una V en el suelo.

—Este es el valle —dijo, y dibujó una crucecita en la parte más ancha—. Nosotros estamos aquí, en la entrada. A medio camino, junto a un gran arbusto —dibujó otra cruz en mitad del cono—, es donde la tigresa ha dejado a esa pobre mujer. Seguro que vuelve, y el plan consiste en tenderle una emboscada cuando lo haga. Así que sugiero que nos separemos. August, tú llévate a Mina y subid por ese lado del valle. —Sir Henry señaló la abrupta ladera que tenían delante—. Id por la cresta hasta este grupo de rocas. —Dibujó una serie de pequeños círculos en un extremo de la V, enfrente de la cruz—. Pulany os llevará hasta allí.

—¿Y qué harás tú? —preguntó August.

—Tom y yo —respondió sir Henry— subiremos la colina que tengo detrás y nos esconderemos debajo de una roca en este lado. —Sir Henry añadió aquella nueva roca a su mapa—. El valle es muy estrecho en este punto, por lo que tendríamos que poder vernos.

—¿Y luego qué? —preguntó Mina con entusiasmo.

—Hay que esperar —respondió rotundamente sir Henry—, puede que durante todo el día. Pero estoy seguro de que aparecerá.

August se quedó mirando el mapa del estrecho valle que sir Henry había esbozado en el suelo, que había quedado así:

—Solo tengo una pregunta —dijo por fin—. ¿Cómo sabemos que la tigresa vendrá hacia nosotros desde el fondo del valle? ¿No es posible que baje por aquí —señaló el principio del valle— o, incluso peor, por aquí —añadió indicando las laderas que había justo encima de la roca de sir Henry— y decida saltar sobre nosotros?

—Es una posibilidad, lo admito —respondió sir Henry volviendo a estudiar su plan—, pero creo que no es probable.

—¿Por qué? —preguntó Mina escrutando las líneas trazadas en el suelo—. Seguro que la tigresa es demasiado astuta para venir por el camino más obvio y llevarse su… su… —Mina no quería decir la palabra.

—¿Desayuno? —sugirió sir Henry. Mina tragó incómodamente saliva. Sir Henry se irguió y, olisqueando el aire, miró hacia los árboles.

—Los tigres son cazadores. Y como todos los cazadores, valoran el factor sorpresa por encima de todo lo demás. Por eso siempre se aproximan a sus presas en el sentido contrario al viento. No quieren que los huelan antes de verlos. Nosotros no podemos olería, naturalmente. Nuestro olfato no es lo bastante bueno, pero ella no lo sabe. Ella cree que también somos felinos. Hoy, el viento sopla en dirección a la boca del valle —pasó el palo a lo largo de la V que había dibujado—, por lo que parece lógico que entre por aquí para recobrar su presa, en el sentido contrario al viento.

—Pero ¿y si ya ha llegado? —preguntó Mina—. ¿Y si ya está ahí y nosotros la molestamos?

Sir Henry se quedó un momento callado y escuchó los gritos de los pájaros procedentes del río.

—No lo creo.

—¿Cómo puedes estar tan seguro? —preguntó August con curiosidad.

Sir Henry volvió a aguzar el oído.

—Porque está justo detrás de nosotros.

—¡Oh! —Mina sofocó un grito tapándose la boca.

Tom tragó nerviosamente saliva. Se volvió con rapidez.

—Las criaturas de la selva la han visto —dijo sir Henry sin inmutarse, señalando los árboles. Parecía tan sereno que por un momento Tom se preguntó si estaba realmente diciendo la verdad, pero en sus ojos no vio el menor atisbo de duda. Pulany, que no había dejado de escrutar los árboles, también asintió con la cabeza.

—El sahib tiene razón —susurró—. El shaitan viene hacia aquí —¡Cielos! —dijo Mina.

August toqueteó nerviosamente su revólver. Tom pensó en la feroz tigresa expuesta en la primera planta del museo y se estremeció al pensar en cómo debía de ser en carne y hueso. De pronto sintió un gran alivio de estar con sir Henry, el experto cazador.

—August —dijo este en voz baja—. Creo que es hora de que tomemos nuestras posiciones.

August asintió gravemente con la cabeza.

—Ten cuidado, amigo mío —dijo sonriendo—. Y buena suerte.

Los dos grupos se separaron. Sir Henry comenzó a subir la escarpada cuesta como si fuera una cabra, saltando de roca en roca sin apenas detenerse un instante.

—Pase lo que pase, Tom —dijo—, pégate a mí como una sombra y te prometo que no sufrirás ningún daño. ¿Entendido?

Tom apenas tuvo tiempo de responder antes de que sir Henry se pusiera de nuevo a brincar y, veinte minutos después, habían atravesado la cresta y bajado hasta la gran roca que sir Henry había dibujado en el suelo.

—¿No te parece emocionante? —le susurró cuando al fin se detuvieron. Tom estaba tan falto de aliento que apenas pudo asentir con la cabeza.

—Ahí están.

Sir Henry señaló al otro lado del desfiladero, donde Pulany, Mina y August estaban descendiendo al grupo de rocas por el abrupto pedregal de la cresta.

—Les hemos ganado por la mano —dijo sonriendo picaramente—. Venga, veamos qué se ve.

poniéndose a gatas, rodeó la base de la roca, ciñéndose a las oscuras sombras que proyectaba, hasta alcanzar un amplio saliente rocoso desde el cual se divisaba todo el desfiladero.

—No está mal —dijo en voz baja mirando el valle que se extendía a sus pies como el escenario de un teatro—. No está nada mal.

Sin hacer ruido, apoyó en la roca el rifle de cañón largo que llevaba al hombro. Tom miró el arma. Jamás había visto nada tan usado y antiguo. Parecía sacada del salvaje Oeste.

—Un rifle Martini Henry Mark IV modificado para utilizar cordita —susurró sir Henry con orgullo—. Voluminoso, con un retroceso que te destroza el hombro. Pero descorcha una botella a doscientos metros, aunque espero que nuestro shaitan se acerque un poco más. —Sonrió y, apuntando, calibró la mira, girándola un par de veces.

—¿Por dónde vendrá? —preguntó Tom, que por fin había recobrado el aliento.

—No te lo puedo decir con precisión —respondió sir Henry—, pero, ten, mira dónde está su víctima.

Abriéndose el bolsillo interior de la chaqueta, sacó un pequeño catalejo y se lo dio.

—Hay una piedra gris muy grande en el centro del valle. Abajo a la derecha hay un tramo de arena y, a la izquierda, un arbusto.

Tom se llevó el pequeño catalejo al ojo y, después de calibrarlo, consiguió encontrar lo que creía que era la piedra. Luego localizó el tramo de arena y el arbusto.

—¿Lo tienes? —le preguntó sir Henry.

—Sí —respondió Tom sin estar enteramente seguro de haberlo hecho.

—¿Qué ves al otro lado del arbusto?

Tom dirigió el catalejo hacia allí y vio, en la esquina, algo amarillo ondeando suavemente al viento.

—¿Tela?

—Lo tienes. Es el dobladillo del sari de la pobre mujer —susurró sir Henry—. Ella está justo debajo. Ahí es donde irá la tigresa. —Se inclinó hacia delante y apuntó cuidadosamente el rifle a la piedra—. Pero tenemos que ser muy pacientes, porque esta tigresa en concreto es más cauta que la mayoría. Puede tardar mucho en aparecer.

Tom apuntó el catalejo al extremo más alejado del valle y comenzó a escudriñar el fondo de arriba abajo, buscando cualquier señal de movimiento. Al cabo de un rato, descubrió que concentrarse tanto en cada arbusto y piedra lo mareaba. Su posición era buena, pero vio que el valle tenía muchas más piedras y arbustos en su lado que en el de August. Mirando el grupo de rocas que tenía enfrente, vio el sol reflejándose en un pequeño catalejo de bronce. August también estaba escudriñando los arbustos, con Mina y Pulany a su lado.

Tom se reclinó en la roca y, dando un largo sorbo a su cantimplora, se maravilló de cuán extraña era la competición que sir Henry había establecido. ¿Quién vería primero a la tigresa? August tenía muchas más posibilidades de hacerlo, pero entonces recordó que, hacía tiempo, su mentor le había dicho que era un inútil con las armas y odiaba cazar. Sir Henry quizá lo sabía y por eso había tenido la generosidad de ofrecerle el mejor enclave para darle una oportunidad. Aun así, Tom no estaba seguro de por qué se había dejado August convencer en primer lugar. ¿Cómo podía esperar ganar a sir Henry? Debía de haber algo más en juego aparte del zafiro, algo que lo había persuadido de que debía participar, pese a saber que podía ser un error…

Las horas transcurrieron con lentitud. Ahora el sol había alcanzado su cénit y hacía un calor sofocante.

Tom estaba comenzando a adormilarse y ya se le estaban cerrando los ojos cuando lo despabiló un chillido en el otro lado del desfiladero. Era Mina, señalando excitadamente el fondo del valle.

—Creo que ya viene —susurró sir Henry inclinándose sigilosamente hacia delante hasta tener el ojo en la mira del rifle. Tom cogió el catalejo y, después de localizar el dobladillo amarillo del sari, siguió bajando, por las piedras grises y los tramos de arena blanca, hacia las negras sombras de la maleza que cubría el extremo más alejado del valle. Nada. Luego hizo el recorrido en el sentido contrario. Todo seguía igual.

«Un momento…».

No era cierto. Algo había cambiado.

La mano comenzó a temblarle de la emoción y, respirando todo lo hondo pudo, dominó el temblor y volvió a escudriñar el fondo del valle. Parecía que una piedra se hubiera desplazado ligeramente hacia la izquierda. Solo que no era una piedra. Tenía un pelaje dorado que brillaba bajo el sol y venía hacia ellos con el vientre pegado al suelo muy lentamente. Tragó saliva.

—Dentro de nada despegará el vientre del suelo —susurró sir Henry, que también la había visto. Tom estaba hipnotizado. No quería mirar, pero, por alguna razón, tenía que hacerlo. ¿Estaba aquel magnífico animal que había devorado a más de cuatrocientas personas a punto de exhalar su último suspiro?

¡Crac!

El ruido provenía del otro lado del desfiladero y Tom vislumbró una borla de polvo justo detrás de la cabeza de la tigresa. Hubo un destello blanco y la tigresa corrió a refugiarse de nuevo en el verde muro de maleza, en cuyo interior desapareció.

—¡Ha fallado! —maldijo sir Henry, y en ese momento August abandonó su escondrijo y echó a correr ladera abajo, con el revólver desenfundado.

—¡August! ¡Vuelve, maldito chiflado! —gritó sir Henry. Pero August no lo oyó; ya se encontraba a media pendiente—. No me lo puedo creer. Está yendo tras ella —farfulló sir Henry—. Va a conseguir que lo mate… ¡August! ¡Vuelve!

August ya se había internado en la espesura y, un momento después, sir Henry había bajado la ladera y estaba corriendo tras él por el fondo del valle.

Tom no tenía la menor idea de qué debía hacer. Durante una milésima de segundo, contempló la posibilidad de quedarse donde estaba, pero entonces recordó lo que le había dicho sir Henry: «Pégate a mí como una sombra», y se lo había dicho en serio. Sir Henry era cazador, sir Henry tenía un arma. Sabía lo que se hacía. «No te quedes solo en la selva, no con una tigresa asesina».

—¡Espere! —gritó Tom.

Deslizándose por las piedras, llegó abajo justo a tiempo de ver que sir Henry entraba a gatas en la espesa maleza. Sin pensárselo dos veces, corrió hasta la pequeña abertura entre los arbustos y se metió en ella.

Pero, nada más poner un pie en aquel lugar, presintió que había cometido un grave error. Los matorrales eran como un laberinto. Una tortuosa red de oscuros túneles no más grandes que él cruzaba la maraña de ramas en todas las direcciones. ¿Dónde habían ido? Aguzó el oído, pero no oyó nada. No podían estar lejos, ¿no? Acababan de entrar…

Respiró hondo y avanzó sigilosamente por el túnel más ancho, deteniéndose cada pocos pasos para volver a aguzar el oído. Parecía haber movimiento por delante de él, pero, antes de seguirlo, se volvió para orientarse. Todos los túneles le parecieron iguales; hacia delante, hacia atrás, eran idénticos. Parecía que no hubiera entrada ni salida. Si se topaba con la tigresa ahora, no tendría nada que hacer. No era más que otro humano indefenso, sin mucha carne que ofrecer, por cierto. —¡Chist!

¿Qué había sido aquello? ¿Una voz? ¿Un gruñido?

Notó que se le aceleraba el pulso. Parecía una voz, justo a su izquierda. Escrutó la tupida maleza del lado del túnel y, detrás de la maraña de ramas y hojas, distinguió la figura agachada de un hombre. Era August.

—August —susurró.

Pero August no se volvió. Parecía estar clavado al suelo, mirando al frente, tan quieto como una estatua. Debía de estar en un túnel paralelo, pensó Tom. Pero ¿por qué no lo oía?

—¡August! —volvió a susurrar, más alto esta vez.

Tampoco obtuvo respuesta.

«Esto es absurdo», pensó, y viendo una pequeña abertura un poco más adelante corrió hasta ella y se metió en un túnel más estrecho…

—Grrrrrrrrr.

Se quedó paralizado.

—No te muevas ni un milímetro —le susurró una voz entre las sombras.

Tom se quedó completamente inmóvil, con las sienes palpitándole. Se encontraba en una especie de cámara, hecha enteramente de ramillas retorcidas. No había luz salvo por un fino haz de luz solar que atravesaba el techo por el centro como el plateado filo de una espada. Cuando sus ojos se habituaron a la oscuridad, vio a August a unos pocos pasos de él, agachado, como si estuviera jugando al escondite, con el revólver temblándole en la mano. Tenía perlas de sudor en las sienes y parecía hipnotizado por algo blanco que se movía en la oscuridad a poca distancia de él. Era el rabo de la tigresa. Allí, a cuatro metros de él, estaba su inmensa silueta dorada, a punto de saltar. Al final de la cámara estaba sir Henry, también agachado, como si lo hubieran congelado en mitad de un movimiento, sosteniendo el rifle en una mano con el cañón apuntando al suelo.

—Que nadie se mueva —volvió a susurrar sir Henry.

Tom intentó mantener la calma, pero el corazón le latía tan aprisa que apenas podía respirar. La tigresa iba a saltar en cualquier momento, de eso estaba seguro. ¿Por qué no corría August? No podía. Estaba demasiado aterrorizado. Entonces, por el rabillo del ojo, Tom vislumbró algo gris moviéndose por delante de sir Henry. Era casi imperceptible, pero estaba trazando lentamente un arco. La boca del Martini Henry. Con una mano, sir Henry estaba levantando el cañón del rifle y girándolo para dirigirlo al lugar donde se agazapaba la tigresa. El resto de su cuerpo seguía tan quieto como una estatua. Los segundos pasaron y la tigresa continuó sacudiendo la cola… «¡Venga!», gritó Tom en su fuero interno. Apenas era capaz de mirar. En cualquier momento, la tigresa saltaría y August moriría. Pero el cañón del rifle siguió levantándose y girando, levantándose y girando, despacio, muy despacio… ya solo quedaba un cuarto de vuelta… y durante todo el tiempo, sir Henry no dejó de mirar al frente. Transcurrieron otros diez interminables segundos y, por fin, el cañón estuvo apuntando en la dirección correcta.

Justo a tiempo.

De repente, un destello naranja y amarillo surcó el aire cuando la inmensa tigresa saltó. En ese mismo instante, un estruendo ensordecedor reverberó en los matorrales. Y luego volvió a hacerse el silencio. Un fuerte olor a cordita impregnó la cámara. Allí estaba la magnífica tigresa de Champawander, tendida en el suelo cuan larga era. Sir Henry corrió a comprobar si tenía pulso. No lo tenía. Le había disparado directamente al corazón.

—Muerta —dijo categóricamente—. Del todo.

Emitiendo un hondo suspiro, August se apoyó en la pared de la cámara. Seguía temblando como una hoja.

—Gra-gracias —dijo resollando—. Creo que acabas de salvarme la vida.

—De nada, amigo mío —dijo tranquilamente sir Henry—. Estoy seguro de que tú habrías hecho lo mismo.

August sonrió con ironía y negó con la cabeza.

—Sé positivamente que yo jamás podría hacer nada igual. Has disparado ese riñe con una sola mano.

—Hummm. Sí, he tenido suerte, lo admito —respondió sir Henry con modestia—. A veces, un poco de suerte es necesaria.

La serenidad de sir Henry era pasmosa. Casi parecía que hubiera matado a una simple mosca. Volviéndose para dejar el rifle en el suelo, vio a Tom agazapado en las sombras.

—¿Qué, Tom, te alegras de haber llegado a tiempo?

Tom asintió con la cabeza, totalmente incapaz de articular palabra. El ruido del disparo seguía atronándole en el cerebro. Estaba seguro de que aquella era una de las escenas más aterradoras que había vivido nunca.

Cuando se hubo recobrado, August se adelantó para examinar el enorme felino. Aunque estaba muerto, seguía dando muchísimo miedo. Medía cuatro metros del hocico a la cola y tenía las garras tan grandes como palas. Sir Henry se arrodilló junto a su enorme cabeza para admirar los grandes colmillos, que brillaban como cuchillos en la oscuridad.

—Esto es muy raro —dijo mirándole la boca—. Parece que le faltan unos cuantos dientes.

Tom se acercó y vio que sir Henry tenía razón. En un lado del maxilar, donde debería haber tenido una hilera de grandes molares, la tigresa no tenía ninguna pieza dental.

—Qué extraño —susurró August examinando las encías.

Sacándose unas pinzas del bolsillo, hurgó en la boca de la tigresa hasta encontrar algo pequeño hincado en el maxilar. Luego, tirando con todas sus fuerzas, extrajo un pequeño objeto negro bastante parecido a la planta de una uña.

—¿Qué es? —preguntó Tom.

—Si no me equivoco, es la punta de una púa de puercoespín —respondió August—. Esta tigresa se peleó con un puercoespín.

—Y perdió, por lo que parece —añadió sir Henry—. Probablemente, intentó matarlo. Y luego perdió los estribos.

—Pero, de algún modo, la púa se le clavó en la encía y le produjo una infección. Por eso debieron de caérsele esos molares. —August se quedó un momento callado, poniendo el pequeño objeto achaparrado a contraluz—. ¿No creerás, por un casual, que…?

—Pues sí —respondió sir Henry mirando la púa de puercoespín—. De hecho, estoy seguro. Esta pequeña púa es responsable de muchas cosas.

Tom no entendía de qué estaban hablando.

—¿De qué es responsable esta púa?

—De que la tigresa comiera humanos —respondió enigmáticamente sir Henry—. Por lo general, los tigres no cazan humanos, Tom. No les gustamos y prefieren mantenerse lo más alejados posible de nosotros. Pero, a veces, no tienen elección. Cuando la tigresa perdió esos molares, estoy seguro de que ya no se pudo comer lo que cazaba. Así que, al final, llevada por la desesperación, recurrió a algo ajeno a su dieta. Algo blando, indefenso y fácil de matar.

—¿Se refiere a… personas? —preguntó Tom sin querer creérselo.

—Eso me temo. Cuatrocientos trece hombres, contando mujeres y niños, para ser exactos.

Tom miró el magnífico animal tendido en el suelo. Casi le daba lástima, pese a la infelicidad y el horror que había causado. Pero en ese momento le asaltó una duda. ¿Qué había dicho tío Jos acerca de la tigresa y el campamento por la noche? ¿Podía tratarse únicamente de una vieja superstición popular sobre un shaitan que, a fuerza de repetirse, había terminado aceptándose como verdadera? Quizá sí. Tenía que ser así, se dijo. Aquella espléndida bestia estaba tendida en el suelo, muerta. Eso era lo que había sucedido en realidad, no lo que él había anticipado. Se alegraba. La gran tigresa asesina de Champawander se había cobrado su última víctima. ¿No?