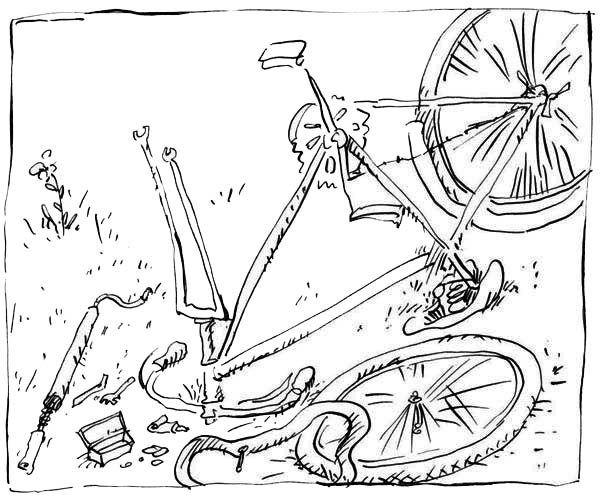

Pero cuando evoco el mundo de la bicicleta olvido las complicaciones mecánicas, mi incapacidad para volverla a su estado normal cuando algo se torcía. No quiero hablar de las averías del piñón, o del plato, de los juegos de bolas, porque eso son ya palabras mayores, sino simplemente de los pinchazos, del humilde pinchazo de una rueda de bicicleta. Por supuesto conocía la técnica a emplear para su reparación: utilizar los desmontables, sujetarlos a los radios, sacar la cámara, inflarla, meterla en un balde de agua, buscar la punzada, frotarle con lija, extender la disolución, orearla, quitar la membranita blanca del parche y aplicarlo. El camino de vuelta tampoco ofrecía dificultad: introducir la cámara bajo la cubierta, repartirla a lo largo de la rueda sin retorcerla, meter la cubierta en la llanta a mano mientras pudiese y, finalmente, en los centímetros finales, con los desmontables. Todo correcto. Pero era ahí donde empezaba mi calvario. La rueda, después de reparada no cogía aire o, si lo cogía, lo expulsaba con la misma rapidez:

—Pellizcas la cámara con el desmontable, muchacho. Esta rueda está pinchada.

Debía de ser cierto; al arreglar un pinchazo inevitablemente hacía otro.

—Mete la cubierta con la mano; es más seguro. —Goyo, el mecánico de la Agencia, procuraba remediar mis desventuras:

—No tengo fuerzas, Goyo.

—Pues entonces pon cuidado con los desmontables.

Mas aunque siempre, desde niño, puse un cuidado meticuloso en la operación de montar una rueda nunca pude evitar el pellizco con el desmontable. Era una pequeña tragedia irremediable que ponía mis nervios a prueba. Hoy las bicicletas no se pinchan o, si se pinchan, los ciclistas las arreglan de otra manera. La mía, mi bicicleta, la de ahora, con la que doy paseos de 15 ó 20 kilómetros, sigue teniendo las ruedas como las de ayer y si se me pinchan menos es porque ando siempre por carretera y no apuro las cubiertas como antaño, pero si, a pesar de todo, se pincha, he de recurrir a manos ajenas para evitar pellizcarla con el desmontable. Hay cosas que parecen sencillas, pero no basta una vida para aprenderlas.

El gen ciclista de la familia seguiría manifestándose en las nuevas generaciones. Mi hijo mayor aprendió a montar a los tres años y se desazonaba cada vez que se apeaba y la bicicleta se caía; no se mantenía en pie. Resultaba muy complicado explicárselo y él se ponía más y más furioso con nuestras vaguedades. Más tarde, mis nietos han aprendido a la misma edad sin que nadie les enseñase. Jaime, uno de ellos, salió pedaleando un día por la carretera tras su prima Angeles, que ya sabía montar, y tuvimos que rescatarles con un coche, a tres kilómetros del pueblo. Pero la madera competitiva, en pruebas de poco alcance, se manifestó en mis hijos Germán, Juan y Adolfo. Los tres ganaron carreras locales, sin mayor relieve. Pero el tercero hizo en su día excursiones que no creo vayan a la zaga de las que pueda hacer Perico Delgado en sus períodos de entrenamiento. Recuerdo una de unos días, con salida de Valladolid y llegada a Santander, por Burgos, y regreso por Unquera, Potes y Palencia, subiendo los puertos de El Escudo y Piedras Luengas.

Cosas así no se hacen por una apuesta fuerte, pero él la llevó a cabo por placer, por afirmar su personalidad. Ahora bien, la mayor gloria ciclista, la efemérides que dejó huella y que aún se comenta en tertulias familiares, fue la victoria de Juan en una clásica Sedano-Covanera-Sedano, donde aparte los aficionados, participaron dos muchachos federados de un club ciclista de Burgos, con sus bicicletas de aluminio, finas y ligeras como libélulas, y su maillot, su culote, y sus mocasines negros de badana. Llegaron en bicicleta, custodiados por media docena de fans, y hasta que la prueba empezó no cesaron de dar vueltas a la plaza para no quedarse fríos. En el pueblo les miraban entre irritados y perplejos. No entraba en su cabeza que aquella carrera organizada desde siempre para aficionados locales cobrase de repente tan altos vuelos, pero, por otra parte se condolían de que la copa del triunfador no fuese a quedar en casa:

—Dicen que están federados.

—Así ya podrán.

—A mí me parece que a eso no hay derecho. Esta carrera siempre ha sido para veraneantes y para hijos del pueblo.

Mientras, los federados seguían dando vueltas y vueltas a la placita, con sus piernas musculosas y depiladas, brillantes de embrocación, la viserilla sobre los ojos, la marca publicitaria a las espaldas. Mi hijo Juan, en su short de baño, con su «cocodrilo», los miraba avergonzado de su atuendo inapropiado, principalmente de sus botas de montañero, y en una de sus reacciones tan peculiares, subió a casa y bajó calzando unos zapatones de agua, que por su color negro, eran los que más se asemejaban a las botitas de los federados:

—¿Es que vas a correr tú, chaval?

—Eso pensaba.

Le hablaban perdonándole la vida, desde lo alto de sus bicicletas-libélulas, mientras Juan, de pie, agarraba achicado el manillar de su bici de hierro, de llantas anchas, como de carro, y viejas palomillas, lejos de los carretes automáticos que portaban las de los federados. Pero Echano, el juez de la prueba, los puso en línea para tomar la salida. Los atuendos y bicicletas de los corredores locales chocaban por su variedad ante la uniformidad de los visitantes. Y cuando Echano dio el pistoletazo de salida, el pueblo aplaudió, los federados tomaron el mando del pelotón, pero hasta alcanzar el arroyo de Escanillo no metieron caña y fueron dejando en la cuneta a los aficionados locales.

Pero Juan, tozudo y fuerte, a más de un excelente ciclista, apretó las mandíbulas y se puso a la rueda del segundo federado, lugar que no abandonó hasta llegar a Covanera y en el que continuaba después de dar la vuelta. Entonces debieron pensar que se trataba de un moscardón pegajoso que había que distanciar metiendo zapatilla. Pero el esfuerzo no les sirvió de nada. Juan, mi hijo, aguantó el tirón de los federados, siguió a la rueda del segundo, mientras iba saludando con la mano a los otros participantes que o bien no habían llegado aún a Covanera o habían abandonado.

—Con Juan no van a poder.

—¡Hala, Juan, duro con ellos!

Los coches seguidores ya se relamían con el sprint. Rebasaron el arroyo Escanillo, a un kilómetro largo de la meta, y los federados hicieron otro esfuerzo. No acababan de comprender aquello. No aceptaban de buen grado que aquel muchachito con su «cocodrilo» y sus zapatones negros de agua, montado en una bicicleta con ruedas de carreta, les plantase cara, no consintiera que se distanciasen. Y cuando tiraron de nuevo poniendo en el empeño todas sus facultades, Juan metió la cabeza entre los hombros y no permitió que ensancharan el corte.

Se hallaban en la última curva antes de la meta y, entonces, los muchachos de los culotes y los mocasines parearon sus bicicletas cerrando el paso, pero mi hijo, que conocía la carretera como su casa, se ciñó a la curva, literalmente se metió por la cuneta pedaleando como un desesperado, los rebasó y entre el clamor popular pisó la cinta en primer lugar. Oyendo los bravos y parabienes del gentío, yo pensaba en mi padre, en su biciclo y en su educación francesa:

—¡Aúpa Juan, vamos a mojarlo!

—¿Sabes? ¡Juan ha ganado a los federados! ¡Les ha dejado con un palmo de narices!

La plaza era un clamor. Los muchachos federados, que aún no habían salido de su asombro, cambiaban impresiones con sus fans, organizaban cabizbajos el regreso a Burgos, mientras mi hijo, achuchado por la multitud, era la viva estampa del vencedor. Pero cuando, tras ímprobos esfuerzos, logré aproximarme a él y le animé a que se sentara en el banco corrido de los soportales, se señaló las piernas (unas piernas tensas, rígidas, los músculos anudados aún por el esfuerzo) y me dijo confidencialmente:

—Espera un poco; si me muevo ahora me caigo.