De adolescente, cuando me lamentaba ante mis amigos de los procedimientos didácticos de mi padre, ellos decían que esa era la educación francesa y que la educación francesa estaba muy bien. Que ellos no sabían nadar, ni montar en bicicleta, ni distinguir un cuco de un arrendajo porque no habían recibido educación francesa y que era un atraso. Que criar a un niño entre algodones era arriesgado porque luego, cada vez que la vida le pasa la factura no sabe qué actitud adoptar. Por aquel tiempo yo era ya una especie de Fausto Coppi, un ciclista consumado. No me apeaba de la bicicleta. Sabía zigzaguear sin manos, ponerme de pie en el sillín y conducir con los pies. Como transporte, podía cargar simultáneamente a tres de mis hermanos: uno en el manillar, otro en la barra y un tercero de pie, sobre las palomillas traseras. Los automóviles, en mi ciudad, eran entonces media docena y uno podía doblar las esquinas, inclinando el cuerpo, a toda velocidad, sin preocuparse por lo que viniera de la bocacalle.

Incluso cuando acompañaba a alguna muchachita, lo hacía sentado en mi bicicleta, impulsándome con el pie desde el bordillo de la acera. Formábamos un todo tan armónico, que si el descubrimiento de América se hubiese producido en 1932, y yo hubiera asistido a la efemérides, los indios a buen seguro nos hubieran tomado a mi bicicleta y a mí por una criatura con ruedas. Pero no todo iba a ser coser y cantar y en aquellos tiempos ya existía un punto negro: los agentes, lo que entonces llamábamos guardias de la porra. Mi bicicleta nunca fue matriculada y en consecuencia constituía una sabrosa presa para los sabuesos municipales. Y ¿por qué no matriculaba mi bicicleta y vivía tranquilo? ¡Ah! Esto formaba parte de la educación francesa de mi padre. Mi padre era enemigo de las tasas arbitrarias aunque fuesen menores. La arbitrariedad de la tasa la determinaba él, naturalmente. Así, por poner unos ejemplos, mi padre nunca pagó un real en el fielato, ni un billete de andén en la estación de ferrocarril. Ante el fielato era contundente:

—¿Algo de pago?

—¡Nada!

—Sigan ustedes.

A lo mejor el Cafetín venía cargado de conejos pero la convicción con que mi padre lo negaba dejaba al consumero persuadido de que no pretendíamos colar nada de matute. Algo semejante acontecía en la Estación cuando íbamos a esperar a la tía Elenita que llegaba de Burgos en el rápido de Irún.

—¡Autoridad! —decía mi padre con tal desparpajo que el portero no sólo nos dejaba pasar a los ocho hermanos y a mi madre sino que además le dedicaba a mi padre, que era el último de la fila, un par de reverencias. Lo malo era cuando mi padre se resistía a pagar recargos abusivos pero éramos nosotros los que teníamos que dar la cara, verbigracia, con la fotografía anual del colegio o la revista Unión, o el orlín de fin de curso. El Hermano Procurador no comprendía que pagáramos puntualmente la mensualidad y luego nos negáramos a abonar un pequeño suplemento por la fotografía, la revista o el orlín:

—Y ¿por qué no quiere tu padre el orlín?

—El sabrá; no me lo ha dicho.

Y el Hermano Procurador nos despachaba sin la barra de regaliz que solía ser el premio a los buenos pagadores. Ante sus logros, mi padre se crecía y recuerdo que, al iniciar el segundo curso de bachillerato y pedirle dinero para pagar los libros, los miró uno por uno, separó el volumen de Historia y me dijo con aplomo francés:

—Este le devuelves. Le dices al Hermano de mi parte que lo tenemos en casa.

Se levantó, abrió una de las librerías de su despacho, sacó un librito de Historia del año catapún, con una tapa blanca en lugar de roja, y me lo entregó. Al día siguiente el Hermano nos mandó estudiar las dos primeras páginas, pero aunque los dos libros empezaban con la Prehistoria, su método no coincidía. Con el tiempo las diferencias se hicieron más profundas de manera que me pasé el curso estudiando con mi compañero Lisardo Martín. En aquellas cuestiones en que creía tener razón, mi padre no transigía. Y en lo concerniente a la enseñanza de la Historia era partidario de que se escribiese un texto objetivo y con poca sangre que sirviera para todos los párvulos del mundo, y, mientras no se hiciese así, cualquier libro valía, ya que según él «la historia no se inventaba».

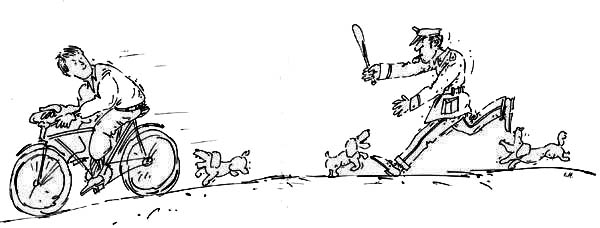

La matrícula de la bicicleta de un niño le parecía igualmente una tasa arbitraria, por lo que nunca pasó por ello. Aparte lo infundado de la tasa, mi padre tenía sobre el particular un sensato punto de vista: Un chico en bicicleta que se dejara coger por un hombre a pie era un tonto, se merecía la multa. No le faltaba razón.

Ante semejante filosofía nuestro ciclismo, el de los ocho hermanos, no consistía tanto en pedalear como en eludir, en tener el ojo bien abierto para descubrir a tiempo al guardia de la porra y no caer en sus manos. No era tarea fácil porque hace medio siglo un agente municipal ponía tanto celo en agarrar a un ciclista sin matrícula como el que puede poner hoy en sorprender un coche aparcado en zona azul sin el tique de la ORA. De este modo, en la ciudad, el deporte de las dos ruedas, sobre el ejercicio en sí, encerraba para un niño un singular atractivo: no dejarse cazar. Nos lanzábamos a tumba abierta en cuanto divisábamos un agente, doblábamos las esquinas como suicidas, de modo que cuando el guardia quería reaccionar ya estábamos a mil leguas. El riesgo estribaba en meterse uno en un callejón sin salida o en adentrarse en una calle que tuviera un guardia en cada esquina. Creo recordar que en aquellos años los agentes urbanos usaban silbato y desde luego se ponían fuera de sí cada vez que un ciclista sin matrícula pasaba por su lado como una exhalación, afeitándole. Entonces, instintivamente, soplaban el pito y la presencia de otros guardias en las proximidades podía crear problemas.

De modo que pedalear ojo avizor, escurriendo el bulto, era una actividad maravillosa que despabilaba a cualquiera. Si no me equivoco (creo que ahora puedo confesarlo sin riesgo, puesto que las faltas han prescrito) siempre salí victorioso en este empeño; nunca fui atrapado. Sí me cogieron, en cambio, jugando al fútbol en el Campo Grande o vadeando el riachuelo del parque, en la zona que llamábamos Países Bajos, pero montado en una bicicleta jamás. Yo me sentía como una especie de Al Capone, en Chicago, perseguido vanamente por toda la policía de la ciudad. Lo que me pregunto a veces es cómo hubiera reaccionado mi padre si alguno de los hermanos nos hubiéramos dejado prender.