—El sexo es bueno, así vienen los niños al mundo —ha declarado Angus Dolittle, portavoz de la ONG Stressed Husbands—. Lo malo es que se ha convertido en obligación más que en placer. Antes usábamos la vagina para masturbarnos, ahora, como las mujeres son tan malas, nos han devuelto la pelota y usan nuestro pene como consolador. En una urgencia no respetan ni siquiera a los que lo tenemos pequeñito y desvalido.

Como le dijo un sexólogo aficionado a su sobrino el día de su boda: «Pepito, ahora te vas a enterar de lo que es follar sin tener ganas».

A mi gabinete de terapeuta aficionado acuden pocos metrosexuales o tecnosexuales, por no decir ninguno. Aquí suelen llegar penasexuales con el cartel de derribo en la fachada, gallos sin cresta, garañones capados, machos exhaustos, hombres derrotados por la vida que fracasaron al competir con la nueva mujer en el hogar o en el trabajo. Humillados y vencidos, llegan con la autoestima por los suelos.

¿Qué se hizo de aquella monilla débil siempre a merced del vendaval hormonal de su naturaleza femenina?

Pasó a la historia (al menos en Occidente).

Bridget Jones es de la misma opinión. Veamos por dónde respira:

«Los hombres son tan primitivos que pronto sólo servirán como mascotas sexuales. Presumiblemente, no contarán en las familias. Estarán fuera en casetas, como el perro»[495].

El hombre ideal que buscan Bridget y sus colegas liberadas no debe ser «alcohólico, adicto al trabajo, fóbico al compromiso, comprometido (con novia o esposa), misógino, chovinista, sexista o gorrón emocional», o sea, más le vale ser un dechado de virtud. No extraña que no lo encuentre, aunque ella se consuela pensando que sola está mejor:

«Existe toda una generación de chicas solteras como yo, con sus propios ingresos y hogares, que se divierten mucho y no necesitan lavar los calcetines de nadie».

Las exigencias de las chicas modernas ahuyentan del matrimonio a bastantes clientes míos. No me quejo: es bueno para el negocio. Al diván de mi consultorio llegan pacientes emocionales que, educados en los valores del ancien régime sexual, el de la mujer subordinada y doméstica, no han sabido aceptar la revolución que encumbra a la nueva mujer y se sienten acobardados y excluidos del paraíso.

—Aceptación, comprensión y amor —recomiendo—. Y paciencia, mucha paciencia.

—¡Es que son muy malas! —me sollozó el otro día nada menos que un notario.

Que las mujeres son malas: el viejo argumento inconsistente. Cuando no las entiendes lo achacas a su maldad, no a tu cerrazón. En esto somos todos iguales: da igual que seas notario del Ilustre Colegio o el cobrador del recibo de la luz.

—Las hay malas y las hay buenas —predico a los que así piensan—, del mismo modo que hay hombres malos y buenos. Hay personas y punto. Estamos llamados a entendernos. Ha llegado el momento de la liberación de la mujer y debemos colaborar. Es por el bien de las dos especies.

—¡Ah! ¿Es que son especie aparte? —me pregunta el notario olvidando momentáneamente el llanto.

—No, no lo son —me disculpo—. Me he expresado mal. Me he dejado influir por algunos autores que, en efecto, las consideran especie aparte.

En ausencia del paciente, que se ha ido muy confortado y conforme, me enfrento con mi mismidad de hombre, dejando al lado mis profundos conocimientos como terapeuta aficionado.

—¿Qué piensas y qué sientes tú verdaderamente? —me apostrofo frente al espejo de la consulta—. ¿Venceréis, pero no convenceréis?

A mí me han convencido. Estoy con ellas, pero también sé entender a los hombres que de pronto se ven desposeídos de sus privilegios. Natural que nos sintamos desplazados o, incluso, acosados: nuestras mamás no nos enseñaron a vivir con mujeres liberadas, rebeldes, independientes, mujeres que trabajan fuera de casa y no dependen de nosotros, que incluso —¿por qué no admitirlo?— nos superan en trabajos tradicionalmente masculinos[496].

—No estoy totalmente de acuerdo con eso.

Me vuelvo a mirar. El que ha hablado es un tipo enjuto, de mediana edad, no mal parecido, chaqueta de tweed con coderas de cuero.

—Perdone la intromisión —me dice sonriente—. Me llamo Gilíes Lipovetsky. Soy sociólogo en…

—En la Universidad de Grenoble —completo yo tendiéndole mi mano entusiasmado—. Profesor Lipovetsky, usted no necesita presentación. Es sobradamente conocido. ¿Quién no conoce su ensayo La tercera mujer?[497]. Romualdo Holgado Cariño, para servirlo —me presenté.

—No he podido evitar oírlo, monsieur Cariño —me dice—, y debo añadir que no estoy totalmente de acuerdo con usted. Espero que no se lo tome a mal.

—En modo alguno, monsieur le professeur. La verdad es que estaba a punto de exponer sus teorías. No es que yo hable solo.

Es que estoy escribiendo un libro para orientación de los hombres. Iba a explicar su teoría que sostiene que, contra lo que comúnmente se cree, los dos sexos no caminan hacia una eventual confluencia porque, a pesar de todo, y debido a nuestra configuración mental, el hombre sigue asociado a una imagen pública e instrumental mientras que la mujer tiende a lo privado y a lo afectivo. Que superado el mundo sexista por la liberación de la mujer, tampoco lo vamos a sustituir por un mundo unisex, sino, más bien, por una sociedad concordada en la que ellas y nosotros seremos libres dentro de roles diferentes[498].

Pareció complacido por lo que oía.

—¿Qué toma? —me dijo.

—Una cerveza.

Gilíes se dirigió a Mohamed.

—Dos cervezas y algo para picar.

—¡Oído cocina! —socializó Mohamed—. ¡Dos rubias y un plato de jamón!

Mientras lo por venir confirma o refuta la teoría de Lipovetsky, la vida sigue haciendo el pan de los días con la harina del tiempo, y los que nacimos en la bisagra de la sociedad sexista asistimos, con cierto desconcierto, lo admito, al torbellino de los cambios sociales. Unos aceptamos y aplaudimos la liberación de la mujer y le cedemos el mando a distancia de la tele[499]; otros, por el contrario, educados en los valores tradicionales (por sus madres, que conste), se resisten a admitirla.

Las organizaciones feministas pueden incurrir en algún leve exceso de celo como el de confundir género gramatical y sexo e intentar imponer a la Academia de la Lengua normas que van contra la propia esencia de la lengua[500], pero, por lo demás, están cargadas de razón: hay que conseguir que la ley dispense un trato rigurosamente igualitario a hombres y mujeres y que se acabe, de una vez por todas, con la discriminación. Conseguido eso, ya veremos.

En La Inmaculada Concepción de María’s, cada vez hay más divorciados noctámbulos y bebámbulos. ¿Qué está pasando con la pareja, hoy?

Una parte del problema es que el hombre ha quedado descolocado tras la liberación de la mujer. En el mercado de la vida van quedando pocas mujeres tradicionales que no hayan evolucionado.

«Las mujeres nos solemos quejar de que ellos no nos entienden o no nos miman como desearíamos, pero también los hombres se sienten muy presionados, porque la mujer ha pasado de tener una parte pasiva en la relación a mostrar sus exigencias de forma activa. Además, existen diferencias muy importantes entre los dos sexos de las que no somos conscientes y que constituyen en gran medida la principal causa de fracaso de la pareja. Las mujeres les estamos pidiendo a los hombres que sientan, piensen y actúen como nosotras, y en sentido contrario pasa lo mismo»[501].

«El macho del anuncio de Marlboro se encuentra en vías de extinción. A las mujeres nos ha costado veinte años conseguir la igualdad y ahora no la vamos a desaprovechar. Hemos cambiado mucho y ellos están muy perdidos, no saben lo que queremos las mujeres, pero seguimos soñando con el Príncipe Azul, un hombre difícil, pero sensible a la vez»[502].

O sea, o te haces metrosexual o tu pareja te da pasaporte. «Good bye, querido. Fue bello mientras duró».

¿Qué hacer? ¿Afrontar la angustia de la soledad?

Pocos, muy pocos, tenemos el valor y la dignidad de mantener los viejos valores varoniles. Y, triste es reconocerlo, los pocos que somos cabemos en La Inmaculada Concepción de María’s: media docena de habituales, una decena escasa los domingos, excepto si televisan un partido (Mohamed no cuenta, que mantiene a raya a sus tres esposas).

Casi todos los demás, los que viven en pareja, se fingen metrosexuales y hasta hay un vasco, Óscar Terol, que ha tirado la toalla y ha escrito un libro titulado Técnicas de la mujer vasca para la doma y monta de maridos[503].

Claro que la metrosexualidad fingida de por vida cansa. Lo veo todos los días en mi consulta. El retrosexual congénito puede fingirse otra cosa por un tiempo, pero a la larga da la cara y fatalmente vuelve la burra al trigo. No tenemos solución.

Lo que sí tenemos es escape. El otro día me lo comentaba, herido, Aldonzo Cortijo, el Niño de la Púa, banderillero.

—Se quejan las tías de que cada vez hay más gays. ¿Qué otra salida nos dejáis, desgraciadas? Habéis presionado tanto que a menudo os encontráis compuestas y sin novio y lamentando amargamente vuestra soledad.

La queja no se circunscribe al ambiente taurino, en el que podríamos sospechar cierto machismo. Oigamos a Iñaki Gabilondo, que es persona ponderada:

«De momento, las mujeres sólo han abierto una ventanilla, la del deben; a ver qué día abren la del haber y se ocupan un poco de lo que nos pasa a nosotros y hacen algún esfuerzo de comprensión con respecto a las dificultades y a la descolocación del hombre»[504].

Y ahora oigamos a una feminista tan lúcida como Carmen Rico-Godoy:

«¿Enemigas del hombre? Puede que haya habido excesos. Ha habido mujeres que querían cargarse al hombre y yo lo entiendo, porque se han producido tantos excesos por el otro lado… La lucha de la mujer ha sido como la lucha contra el colonialismo. Y en todas las luchas se cometen excesos. Los hombres están en un momento dramático y patético. No entienden nada»[505].

La falta de entendimiento de los hombres y la necesidad del hombre intermedio sensible, afable, comunicador, atildado, elegante, el hombre que entiende y siente como las mujeres, ese hombre nuevo que llamamos metrosexual.

Pero ¿quién desmonta al retro para transformarlo en metro? ¿Puede eso hacerse como Barreiros hacía un motor diésel de otro de gasolina?

Me temo que no es fácil. Las piezas no ajustan y al final el motor recompuesto es fácil que pierda aceite.

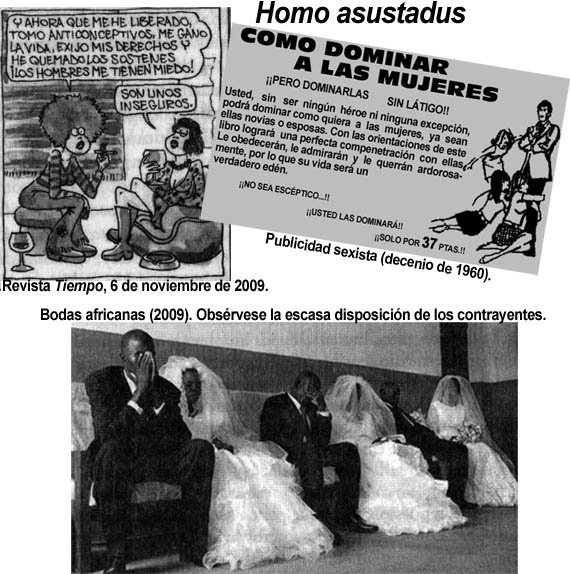

¡Metrosexuales! Entre unos y otros (no culpo a nadie, pero he estado tentado de escribir «entre unas y otras») estamos produciendo un nuevo tipo de hombre. De homo salidus ancestral que desciende velludo y eructador de la noche de los tiempos, de los albores mismos de la evolución, estamos virando en horas veinticuatro, como en los cursos de formación acelerada, al homo asustadus.

—¡Ahí nos duele!

El español ha perdido mucho fuelle desde aquellos tiempos míticos cuando, tras las vacaciones en nuestras costas de sol, sangría y paella, la grácil y rubia sueca subía a su avión, ocupaba su asiento, suspiraba y exclamaba: «¡Al fin juntas de nuevo!» y su vecina de asiento la miraba con extrañeza y preguntaba: «¿Nos conocemos?» «No. Hablaba con mis rodillas».

Sí, querido lector. El vendaval de la historia ha aventado a aquel macho ibérico que, ante el estímulo de unas faldas, aunque fueran las de la mesa camilla, eyectaba un chorro de semen espeso como leche condensada. Era automático, como lo del perro de Pavlov.

Ese hombre macho que dejaba los calzoncillos como almidonados pasó y ahora lo sustituye este ser inseguro, zozobrante, balbuciente, que se tumba en el diván de mi consulta a verter sus frustraciones y sus carencias afectivas, ese desgraciado que ahoga su amargura acodado en la barra de La Inmaculada Concepción de María’s y pide que le llenen el vaso de nuevo mientras Bogart nos mira desde el cartel de Casablanca con su media sonrisa sardónica y despectiva.

—Play it again, Sam.

Cada vez somos más los acodados que le pedimos a Mohamed un whisky doble con cacahuetes; si es posible, que no estén rancios.

—Y, sin embargo —señala Sinforoso Reinoso, el sociólogo—, mantenemos ciertas ventajas por razón del sexo: meamos aunque los lavabos estén sucios, no nos aprietan los zapatos, nos basta con una maleta, tres calzoncillos cuestan menos que unas bragas, el mismo peinado nos dura años, no tenemos que afeitarnos si no queremos…

—¡Gran consuelo! —apostilló el notario.