El Tubo Rojo

Miarr se tambaleó al ponerse en pie, pero al final le fallaron las piernas. Tembloroso, se sentó en el suelo del cuarto de literas.

—Dejadme aquí —lloriqueó—. Estoy acabado.

—Vamos, señor Miarr —dijo Lucy con tono severo—, esa actitud no te servirá para recuperar tu luz, ¿no crees? El Chico Lobo y yo te llevaremos.

—¿Lo llevaremos? —preguntó el Chico Lobo.

—Sí, eso haremos —dijo Lucy.

Y eso hicieron. Cargaron con Miarr —quien, por fortuna, pesaba menos de lo que parecía— y descendieron por los temibles escalones temblorosos hasta llegar a tierra firme, al fondo del hueco de la escalera del faro. Se sentaron con calma en el suelo de tierra y recuperaron el aliento.

—Por ahí —dijo Miarr, señalando hacia dos puertas angostas, una negra y otra roja, ocultas en las sombras bajo el último tramo de escalones—. Abrid la roja y luego venid a buscarme. Necesito descansar un momento.

El Chico Lobo descolgó el farolillo de su soporte en la pared y lo sostuvo para que Lucy pudiera ver la cerradura de la puerta. La llave giró con facilidad, y Lucy empujó para abrir la puerta. El olor del mar se echó sobre ellos, y mucho más abajo oyeron el chapoteo de las olas. Lucy, impresionada, contuvo el aliento. El Chico Lobo, que no solía impresionarse con cualquier cosa, silbó sorprendido.

—¿Qué es eso? —murmuró.

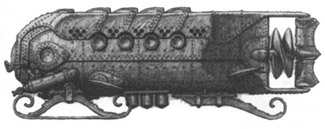

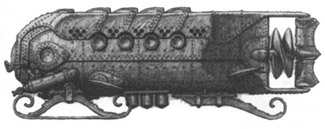

—Es el Tubo Rojo. —La voz de Miarr llegó desde el faro. Sonó como si aquello le pareciera divertido—. Es la embarcación de rescate.

—Eso no es una embarcación —dijo Lucy—. Eso es… —Retrocedió, incapaz de encontrar las palabras que describieran la enorme cápsula roja que tenía delante.

El Chico Lobo dio un paso hacia el Tubo Rojo y, con toda cautela, lo tocó con la punta del dedo.

—Es de metal —dijo.

—Pero ¿cómo va a ser de metal si es un barco? —dijo Lucy.

El Chico Lobo rascó con la uña una mancha de herrumbre.

—Pues lo es —aseguró—. Me recuerda a las historias que se cuentan sobre las gentes de los viejos tiempos, que solían volar a la luna en cosas como esta.

—Todo el mundo sabe que no son ciertas —le informó Lucy—. ¿Cómo se va a poder volar hasta la luna?

—Sí… bueno, claro que no son ciertas. Es evidente.

Lucy le sacó la lengua.

—De todas formas, esas viejas historias solían gustarme —dijo el Chico Lobo, dando un golpecito en el costado de la embarcación de Miarr; aunque había sido suave, resonó como una campana—. Durante un tiempo, tuvimos un jefe cadete muy simpático, hasta que se dieron cuenta de que era simpático y lo metieron durante una semana en un foso de zorros. El caso es que solía contarnos historias sobre la luna, y todas hablaban de cosas como esta.

El Tubo Rojo se encontraba entre dos plataformas de enrejado metálico, a la altura de la mitad de sus costados. Debía de medir, calculó el Chico Lobo, unos cuatro metros y medio de longitud, y tenía una hilera de diminutas ventanas de grueso cristal verde a lo largo de cada lado y una más grande en la parte delantera. El Chico Lobo podía distinguir a través del cristal las formas de unos asientos de respaldo alto que no se parecían a ningún asiento que hubiera visto antes.

El Tubo Rojo descansaba sobre dos juegos de raíles de metal paralelos. Los raíles se extendían a lo largo de unos seis metros y luego se inclinaban hacia abajo y descendían en la oscuridad, hacia el sonido de las olas. El Chico Lobo y Lucy miraron hacia abajo, y la luz del farolillo captó el reflejo de los raíles metálicos, que desaparecían bajo las oscuras aguas.

—No creo que podamos ir en esta cosa. —La voz de Lucy resonó en la caverna.

—Pues ¿cómo vamos a salir de este faro, entonces? —preguntó el Chico Lobo— ¿Nadando?

—¡Ostras! —dijo Lucy, antes de sumirse en un silencio poco habitual en ella.

Con paso vacilante, Miarr cruzó la puerta roja y se reunió con ellos en la plataforma metálica junto al Tubo Rojo.

—Abrid la escotilla del piloto, por favor —solicitó señalando hacia la más pequeña y más alejada de las cuatro escotillas que se alineaban a lo largo del techo—. Pulsad el botón negro que tiene delante y se abrirá.

Sintiéndose como en una de las historias del jefe cadete, el Chico Lobo se inclinó sobre la embarcación de rescate y pulsó un círculo negro de algún tipo de material gomoso que se hallaba situado a ras del metal del techo. Con un tenue zumbido, la escotilla ovalada giró sobre sí misma con suavidad hasta abrirse, y del interior de la cápsula emanó un olor a hierro y cuero húmedo.

Como un gato, Miarr saltó sobre el Tubo Rojo y desapareció por la escotilla. Lucy y el Chico Lobo miraban a través de las gruesas ventanas verdes, mientras la difusa figura de Miarr se sujetaba con un cinturón al diminuto asiento en el morro del Tubo Rojo y, a continuación, con una maniobra que parecía conocer bien, empezaba a girar una serie de diales que tenía delante. La escotilla de Miarr se cerró despacio, y Lucy se preguntó si pensaba irse sin ellos. Mirando hacia la vertiginosa rampa que se veía debajo, se dijo que no le importaría lo más mínimo que se fuera sin ellos. Pero no cayó esa breva; de pronto, la voz de Miarr, extrañamente distorsionada, vibró en el aire; Lucy y el Chico Lobo no tenían la menor idea de cómo era eso posible.

—Ya podéis embarcar, por favor. —La voz incorpórea de Miarr inundó la caverna. La escotilla más grande, que estaba a continuación de la del piloto, se abrió—. Daos prisa. La cápsula se disparará en un minuto.

—¿En un minuto? —exclamó Lucy.

—Cincuenta y nueve segundos, cincuenta y ocho, cincuenta y siete… —Empezó la cuenta atrás de Miarr, pero el Chico Lobo y Lucy no las tenían todas consigo.

—Cincuenta, cuarenta y nueve, cuarenta y ocho…

—¡Ay, ostras!, si no lo hacemos nos quedamos aquí atrapados —dijo Lucy, con expresión de pánico.

—Sí.

—Cuarenta y uno, cuarenta, treinta y nueve…

—Nunca podremos abandonar el faro. Jamás.

—Sí.

—Treinta y tres, treinta y dos, treinta y uno…

—Y dijimos que rescataríamos la luz.

—Bueno, eso lo dijiste tú.

—Veinticinco, veinticuatro, veintitrés…

—Vale, pues entremos.

—Tú primero.

—Diecinueve, dieciocho, diecisiete…

—¡Oooh ostras aúpale!

Lucy trepó a la redondeada superficie de la embarcación de rescate, tomó una profunda bocanada de aire y se dejó caer por la escotilla. Aterrizó en el asiento de detrás del de Miarr, aunque no veía a su ocupante, ya que el amplio cabezal acolchado ocultaba de la vista su cabeza encapuchada con pulcra piel de foca. Lucy miró a través de la gruesa ventana verde y vio al Chico Lobo titubeando en la plataforma.

—Once, diez, nueve… —La voz de Miarr sonaba alta y clara en el interior de la embarcación de rescate.

—¡Entra! —gritó Lucy lo más alto que pudo, golpeando con impaciencia el cristal.

—Siete, seis…

—¡Entra ya, por Dios!

El Chico Lobo sabía que tenía que hacerlo. Abandonó toda esperanza de sobrevivir un minuto más y saltó dentro. Dando un golpetazo, cayó junto a Lucy, sintiéndose como si hubiera aterrizado dentro de su propio ataúd. La escotilla se cerró por encima de él; acababan de ponerle los clavos a la tapa del féretro.

—Cinco, cuatro… Abróchense los cinturones, por favor —dijo Miarr—, Toda la tripulación debe llevar puestos los cinturones.

Lucy y el Chico Lobo buscaron a tientas las dos gruesas cintas de cuero y a continuación las abrocharon en torno a sus regazos. Lucy cayó en la cuenta de que algo debía de haber avisado a Miarr de que se habían abrochado los cinturones, ya que el hombre gato no se había vuelto para comprobarlo y seguía con su cuenta atrás.

—Tres, dos, uno… ¡lanzamiento!

El Tubo Rojo se puso en movimiento con engañosa lentitud a lo largo de los primeros seis metros de raíl y seguidamente se inclinó hacia delante. Lucy se mareó. El Chico Lobo cerró los ojos todo lo que pudo. Se produjo un molesto ruido metálico cuando el morro de la embarcación topó con los raíles… y partieron.

El Tubo Rojo descendió por los raíles en menos de dos segundos. Con un ruido ensordecedor, golpearon contra el agua y después, para horror del Chico Lobo, siguieron descendiendo, cada vez más abajo, hacia la más profunda oscuridad, al igual que le había sucedido hacía muchos años, aquella noche en el río, cuando se cayó de la embarcación del Ejército Joven.

Y entonces, tal y como había sucedido aquella noche en mitad del río, el aterrador descenso en picado se niveló, el agua aflojó su presa y, como un corcho, empezaron a subir a la superficie. Una hermosa luz verde comenzó a brillar a través de los ojos de buey y, al cabo de un momento, en medio de un surtidor de danzarinas burbujas blancas, emergieron a la superficie y la luz del sol entró a raudales.

El Chico Lobo abrió los ojos, lleno de asombro; seguía con vida.

Miró a Lucy, que, con el rostro pálido, consiguió esbozar una sonrisa.

—Lanzamiento completado —anunció Miarr, todavía con aquella misteriosa voz crepitante—. Emersión finalizada. Escotillas aseguradas. Inicio de inmersión controlada.

Y para consternación de Lucy y el Chico Lobo, el Tubo Rojo empezó a hundirse de nuevo. La luz del sol se tornó verde, el verde en añil, y el añil acabó siendo negro.

En el interior de la cápsula, empezó a resplandecer una tenue luz roja, lo que proporcionaba una misteriosa calidez que resultaba contradictoria con la baja temperatura proveniente de las frías profundidades del mar.

Miarr se volvió para hablar con sus pasajeros. La capucha de piel de foca se confundía con la penumbra de fondo y el chato rostro blanco resplandeció como una pequeña luna. Sus grandes ojos amarillos brillaban de emoción. Miarr sonrió y, una vez más, los dos caninos inferiores decoraron su labio superior.

Lucy se estremeció. Parecía muy distinto de la patética criatura tirada en el suelo del cuarto de literas a la que tanto había querido ayudar. Empezó a preguntarse si no habría cometido un terrible error.

—¿Por qué nos hemos… hundido? —preguntó, intentando que no le temblara la voz, sin conseguirlo del todo.

Miarr se puso enigmático.

—Para encontrar la luz, primero tenemos que entrar en la oscuridad —replicó, y se volvió hacia su panel de controles.

—Ha perdido la cabeza —le susurró Lucy al Chico Lobo.

—Chalado —aceptó el Chico Lobo, convencido de no haberse equivocado con lo del ataúd—. Loco de remate, como un cencerro.