Cubos

Septimus continuó durmiendo, y a mediodía el sol llegó al cénit. Fascinada por el sueño, la muchacha vestida de verde permaneció sentada inmóvil sobre la roca, vigilando. Al cabo de algún tiempo, Septimus empezó a tener la sensación de ser vigilado incluso a través del profundo sueño, y se despertó. La muchacha se apresuró a ponerse de pie y escabullirse con cautela.

El calor entibiaba lentamente la gélida sangre de dragón de Escupefuego, y al acelerarse la circulación sanguínea la cola comenzó a dolerle. El dragón lanzó un largo y grave gemido, y al instante Septimus despertó del todo y se puso de pie de un salto.

—Escupefuego, ¿qué sucede?

Como si quisiera responderle, Escupefuego se volvió de repente, y, antes de que Septimus pudiera detenerlo, se cogió la cola con la boca.

—¡No! No, Escupefuego. ¡Para, para!

Septimus corrió hacia la cola, aferró una de las púas nasales de Escupefuego y tiró tan fuerte como pudo.

—¡Escupefuego, suéltala, suéltala! —gritaba, mientras se esforzaba inútilmente por lograr que el dragón apartara los curvos colmillos de las capacalientes con que le habían envuelto cuidadosamente la cola.

»Escupefuego —dijo Septimus muy serio—, te ordeno que sueltes tu cola, ¡ahora mismo!

Escupefuego, que aquella mañana no tenía el humor de siempre para las confrontaciones —ni las más mínimas ganas de averiguar qué sabor tenía su cola—, la soltó.

Muy aliviado, Septimus apartó la cabeza del dragón.

—Escupefuego, no debes morderte la cola —le dijo.

Volvió a enrollar las desgarradas capacalientes mientras el dragón observaba lo que hacía con mirada torva. Acabó de atar las capas, alzó la vista y miró a Escupefuego a los ojos.

—Ni se te ocurra, Escupefuego. Debes dejar en paz este vendaje. La cola no se te curará nunca si no dejas de mordértela. Vamos, mueve la cabeza hacia este lado. Vamos.

Septimus aferró la gran púa de lo alto de la cabeza del dragón y lo apartó de la cola. Hicieron falta diez minutos de persuasión, empujones y tirones para lograr que la cabeza volviera a quedar a una distancia segura de la cola.

—Buen chico, Escupefuego —dijo Septimus, al tiempo que se acuclillaba junto a él—. Sé que te duele, pero pronto mejorará. Te lo prometo. —Fue a buscar el gnomo de agua y vertió una buena cantidad de agua dulce dentro de la boca del dragón—. Ahora duérmete, Escupefuego Y, para su sorpresa, el dragón cerró obedientemente los ojos.

Septimus se sentía acalorado y pegajoso tras el forcejeo con la cola de Escupefuego. El mar parecía refrescante e invitaba a meterse, y decidió mojarse los pies. Se sentó al borde de la roca donde descansaba el dragón y, sin darse cuenta de que este había abierto los ojos y lo contemplaba con cierto interés, se desató los cordones, se quitó las botas y los gruesos calcetines, y movió los dedos de los pies en la arena tibia. De inmediato, Septimus experimentó una maravillosa sensación de libertad. Bajó a paso lento por la playa suavemente inclinada hacia el agua y atravesó la línea de firme arena mojada dejada por la bajamar. Se quedó de pie a la orilla del mar y observó cómo los pies se le hundían en la arena mientras esperaba a que la siguiente ola diminuta le mojara los dedos. Cuando lo hizo, Septimus se sorprendió de lo fría que estaba el agua. Esperó la siguiente y, mientras se llenaba los pulmones con el limpio aire salobre, se sintió, por un fugaz momento, indescriptiblemente feliz.

Se produjo un repentino movimiento detrás de él.

Septimus se volvió en seguida.

—¡No, Escupefuego! —chilló.

El dragón volvía a tener la cola atrapada entre las fuertes fauces, y esta vez estaba masticando. Septimus atravesó la arena a la carrera, subió a la roca de un salto y apartó a la fuerza al dragón de su cola.

—Eres un dragón malo, Escupefuego —le dijo Septimus con severidad cuando, por fin, logró apartar las fauces del dragón el vendaje, que ahora estaba hecho jirones—. No debes morderte la cola. Si lo haces, no mejorará, y entonces… —Septimus estaba a punto de decir «y entonces nos quedaremos aquí varados para siempre», pero guardó silencio. Recordó algo que solía decir tía Zelda (que si lo expresas en voz alta es más fácil que se haga realidad), así que cambió con poca convicción la frase por—:… y entonces lo lamentarás.

Escupefuego no parecía dispuesto a lamentar nada. Septimus pensó que parecía muy gruñón. Obvió la mirada malhumorada del dragón. Septimus rehízo el vendaje con lo que quedaba de las capacalientes y se quedó de guardia mientras intentaba decidir qué hacer. Deseaba que Beetle y Jenna regresaran de una vez, ya que le vendría bien tener ayuda… y compañía. Pero no se veía ni rastro de ellos. Tenía que hacer algo para impedir que Escupefuego se mordiera la cola y tenía que hacerlo ya, pues no creía que la cola resistiera muchos ataques como el último. Volvió a forcejear hasta apartar la cabeza de Escupefuego de la cola otra vez y luego, mientras sujetaba con mano firme el hocico del dragón, se sentó y se puso a pensar.

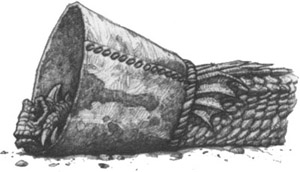

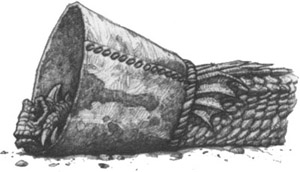

Septimus recordó un incidente acaecido con el gato de la madre de Beetle, algunos meses antes. El gato —una criatura agresiva a la que Beetle nunca había tenido cariño— también había tenido problemas con la cola después de una violenta pelea. La madre de Beetle le había vendado con cariño la cola, pero el gato había hecho exactamente lo mismo que acababa de hacer Escupefuego, una y otra vez. La señora Beetle había tenido más paciencia que Septimus y había permanecido en vela junto al gato durante tres días con sus noches antes de que Beetle insistiera en que durmiera un poco, con la promesa de que él vigilaría al gato. Beetle, no obstante, no era tan consagrado como su madre. Le había cortado el fondo a un viejo cubo de juguete y había pasado el cubo por la cabeza del gato de modo que la criatura lo llevara como una especie de estrafalario collar. En cualquier caso, el cubo había solventado a la perfección el problema: el gato ya no pudo atacar el vendaje que le envolvía la cola porque la cabeza no le llegaba más allá del borde del cubo. La señora Beetle se quedó horrorizada cuando despertó y vio a su amado gato con la cabeza dentro de un cubo, pero incluso ella tuvo que admitir que la idea de Beetle daba buen resultado. Había pasado las semanas siguientes pidiéndole disculpas al gato, que la ignoraba a propósito. Pero la cola se le curó, le quitaron el cubo y el gato, por fin, dejó de estar mohíno. Septimus pensó que lo que había dado resultado con un gato gruñón, también lo daría con un dragón igual de gruñón, pero… ¿dónde iba a encontrar un cubo gigante?

Septimus decidió que tendría que fabricar su propio cubo. Cogió un vaso de cuero de la alforja que Marcia le había preparado, le cortó el fondo y también hizo lo mismo con la costura lateral. Luego, mientras le decía a Escupefuego que no debía moverse ni un centímetro o se las cargaría de lo lindo, dejó sobre la arena la pequeña tira de cuero casi en forma de luna creciente e hizo siete hechizos ampliadores, dejando que el cuero creciera con lentitud para evitar el riesgo de deformación o destrucción que con tanta frecuencia puede sobrevenir con los hechizos ampliadores demasiado entusiastas. Al final, obtuvo una pieza de cuero de unos tres metros de largo por uno y medio de ancho.

Ahora venía la parte más difícil. Septimus se acercó a Escupefuego, arrastrando por la arena la pieza de cuero ampliada;

el dragón levantó la cabeza y lo miró con suspicacia. Septimus miró a Escupefuego a los ojos y le sostuvo la mirada.

—Escupefuego —declaró con tono formal—. Como tu improntador, te ordeno ahora que te estés quieto.

El dragón pareció sorprendido, pero, para gran asombro de Septimus, obedeció. Septimus no estaba seguro de cuánto tiempo duraría la obediencia del dragón, así que se puso a trabajar con rapidez. Rodeó la cabeza del dragón con la inflexible pieza de cuero y la selló a lo largo de la línea de la costura que había cortado minutos antes.

Cuando el improntador lo liberó de la orden y dio un paso atrás para supervisar su obra, Escupefuego llevaba puesto lo que parecía un enorme cubo de cuero en torno al cuello y tenía una expresión de profunda indignación.

Mientras Septimus estaba observando a Escupefuego, se dio cuenta de que él, a su vez, era observado.

—Septimus.

Se volvió con rapidez. No había nadie.

—Septimuuus. Septimus.

A Septimus se le erizó el vello de la nuca. Era la misma voz que había oído llamarlo cuando había salido volando hacia el Mercado Fronterizo.

Septimus se situó junto a su dragón para protegerse. Con la espalda contra Escupefuego, giró despacio sobre sí para observar las rocas, la playa, el mar desierto, las dunas de arena, la raquítica hierba de la zona rocosa de detrás de las dunas y la colina al otro lado, pero no vio nada. Volvió a girar hasta completar el círculo una vez más, empleando la técnica del Ejército Joven para detectar movimiento, que consistía en mirar hacia delante pero prestar atención a lo que sucedía en la periferia de su campo visual; y entonces… ¡allí estaba! Una figura… dos figuras… que atravesaban la hierba raquítica situada detrás de las dunas.

—¡Jenna! ¡Beetle! —llamó Septimus.

Lo inundó una inmensa sensación de alivio y subió las dunas corriendo para recibirlos.

—Hola, Sep —dijo Jenna mientras ella y Beetle bajaban corriendo por la última duna hacia él—. ¿Estás bien?

—Sí —Septimus les dedicó una amplia sonrisa—. Ahora sí. ¿Os habéis divertido?

—Mucho. Este lugar es tan hermoso y… ¡Eh!, ¿qué es eso que tiene Escupefuego en la cabeza?

—Es un cubo de gato —respondió Beetle—. ¿Estoy en lo cierto, Sep?

Septimus sonrió. ¡Qué bueno era que Jenna y Beetle hubieran vuelto! No podía negarse que la isla era un lugar espeluznante para estar a solas.

Aquella tarde, Septimus construyó un escondite.

La sensación de que lo vigilaban había acabado por enervarle, y se encontró con que volvía a pensar al estilo del Ejército Joven. Según empezaba a verlo él, se encontraban atrapados en un extraño lugar que encerraba peligros desconocidos, tal vez incluso invisibles, y era necesario que actuaran en concordancia. Eso significaba tener un lugar seguro donde pasar las noches.

Con el contenido del Equipo de Supervivencia para Cadete del Ejército Joven en Territorio Hostil de Marcia y con una ayuda bastante reacia por parte de Jenna y Beetle —a quienes les encantaba dormir en la playa y no entendían por qué se molestaba tanto—, Septimus construyó un escondrijo entre las dunas. Escogió un paraje desde donde se dominaba toda la bahía, pero lo bastante cerca de Escupefuego como para poder controlarlo.

Beetle y él se turnaron para cavar un profundo hoyo con los costados en pendiente, reforzado con madera de deriva para impedir que se colapsara. A continuación, Septimus clavó muy hondo en la arena, en torno al agujero, los postes telescópicos de Marcia y los cubrió con un rollo de lona ligera de camuflaje que encontró embutida en el fondo del macuto, y que se confundió tan bien con la duna que Beetle estuvo a punto de pisarla y hundirse. Septimus cubrió luego la parte exterior de la lona con una gruesa capa de hierba que arrancó de las dunas, porque así lo habían hecho siempre en el Ejército Joven, y le parecía un error no hacerlo. Retrocedió y admiró su obra. Se sintió satisfecho: había construido el clásico escondrijo del Ejército Joven.

El interior del escondite era sorprendentemente espacioso. Cubrieron todo el suelo con hierba más larga y áspera, y luego colocaron las alforjas abiertas encima como si fueran una alfombra. Jenna quedó prendada, y lo declaró «realmente acogedor».

Desde el exterior, la entrada apenas resultaba visible. No era más que una estrecha rendija que miraba hacia el mar a través de la hondonada que separaba dos dunas. Septimus estaba casi seguro de que, una vez la salida estuviera también cubierta de hierba, nadie adivinaría jamás que se hallaban allí.

Aquella noche se sentaron en la playa a cocinar pescado.

El Equipo de Supervivencia para Cadete del Ejército Joven en Territorio Hostil contenía, por supuesto, hilo de pescar, anzuelos y cebo seco que Marcia, como es natural, había recordado incluir. Y cuando la pleamar del anochecer había bañado la arena tibia y traído consigo un cardumen de peces negros y plateados, Beetle se había sentado sobre una roca y había pescado seis en rápida sucesión. Con los peces en alto, había vuelto vadeando la playa con aire de triunfo, para luego hacer con Jenna una hoguera de madera de deriva en la playa.

Cocinaron el pescado al estilo de Sam Heap, espetándolos en palitos mojados que luego sostenían sobre las relumbrantes ascuas. El pan siempre tierno y los frutos secos de Marcia constituyeron el resto de la cena, y el gnomo de agua alimentó tantas fízzfroots que perdieron la cuenta.

Permanecieron allí sentados hasta avanzada la noche, masticando osos de plátano y terrones de ruibarbo, mientras observaban el mar, que comenzaba, una vez más, a retroceder, dejando a su paso arena que brillaba a la luz de la luna. A lo lejos, al otro lado de la bahía, veían la larga línea de rocas oscuras que conducía hasta una roca erecta solitaria parecida a una columna que Jenna llamaba el Pináculo. A la derecha, tras las rocas de Escupefuego, se divisaba la cima rocosa de una diminuta isla, situada al final del banco de arena, a la que Jenna declinó darle nombre porque tenía la extraña sensación de que la isla sabía su propio nombre y no le sentaría bien que le dieran otro. La isla, de hecho, se llamaba Isla Estrella.

No obstante, durante la mayor parte del tiempo no miraban ni a derecha ni a izquierda, sino justo delante de ellos, hacia las lejanas luces del faro, las luces que los habían atraído hacia la isla y los habían salvado. Hablaron del hombrecillo que habían visto en lo alto del faro y se preguntaron quién sería y cómo había llegado hasta allí. Luego, mucho más tarde, se metieron en el escondrijo y se quedaron dormidos enseguida.

En las primeras horas de la mañana, la figura delgada y misteriosa de una muchacha vestida de verde descendió de la colina y se detuvo por encima del escondrijo, para escuchar los sonidos del sueño.

Septimus se agitó. En sueños, alguien lo llamaba; soñó que se ponía un cubo en la cabeza y ya no oía nada.