La noche más larga

Una gran variedad de animales habían pasado algún tiempo, en ocasiones la vida entera, en la habitación que estaba tras la Gran Puerta Roja, pero Trueno era el primer caballo. Sam metió una vez una cabra, pero solo durante unos segundos. Sarah Heap, por aquel entonces, no quería nada con pezuñas en su casa. Pero, esta vez, Sarah no tenía problema alguno con los cascos. Estaba perfectamente encantada de tener un enorme caballo negro aparcado en una esquina mientras Simon lo alimentaba con unas manzanas mustias que había encontrado en un cuenco, en el suelo.

Sarah estaba sorprendida por la transformación que había experimentado su vieja casa. Mientras miraba a su alrededor, apreciando todos los cambios que Silas había hecho en secreto a lo largo del año anterior, los recuerdos felices volvieron a su mente y empezaron a desplazar la pesadumbre y la tristeza que la oscuridad había depositado en su interior. Ahora entendía por qué Silas andaba siempre por ahí desaparecido.

Ni Jenna ni Simón habían vuelto a su vieja casa desde su apresurada marcha el día del décimo cumpleaños de Jenna, y ahora apenas reconocían el lugar. Habían desaparecido las pilas de libros, el desorden, las ropas de cama y demás «cacharrería» doméstica, como Silas la llamaba. Ahora había filas de pulidas estanterías, aunque de fabricación casera, sosteniendo todos los libros de magia que Silas había salvado escondiéndolos en la buhardilla. La chimenea central estaba barrida y alimentada con grandes troncos; las ollas colgadas sobre la chimenea estaban limpias y alineadas por tamaño; el desgastado piso de madera estaba cubierto con alfombras (Jenna reconoció algunas del Palacio) y cojines esparcidos, preparados para la sillas que Silas tenía pensado hacer.

A Septimus se le hacía raro estar en el mismísimo lugar en que había nacido y donde apenas había pasado las primeras horas de su vida. Con cierta incomodidad, se quedó parado en el umbral. Vio a Simón rodeando con su brazo a Lucy y señalándole algo a través de la ventana con parteluces que daba al río, y Septimus comprendió qué le hacía sentir tan incómodo. Simón estaba en casa, ese lugar le pertenecía. Ahora era él, Septimus, el forastero.

Sarah Heap vio a su hijo pequeño en el umbral de la puerta, mirando como si esperara a que lo invitaran a entrar. Verlo allí le disipó los últimos restos de oscuridad de la cabeza. Se acercó a Septimus y le pasó el brazo por los hombros.

—Bienvenido a casa, querido —dijo Sarah, conduciendo a Septimus al interior y cerrando la puerta.

Una extraña sensación se apoderó de Septimus: no sabía si reír o llorar. Pero supo que un peso que había estado cargando sobre sus hombros sin siquiera darse cuenta acaba de desaparecer de pronto. Era cierto: estaba en casa.

La noche más larga se acercaba. Fuera de los Dédalos, el dominio oscuro se hacía más fuerte mientras se extendía por el Castillo, absorbiendo energía de todo lo que atrapaba en su interior. Los únicos lugares que permanecían despejados eran la Torre del Mago, protegida por su deslumbrante escudo de seguridad; la Cámara Hermética sellada, donde Beetle permanecía como una mariposa en su crisálida; una pequeña cámara segura en las entrañas de la Gruta Gótica… Y los Dédalos.

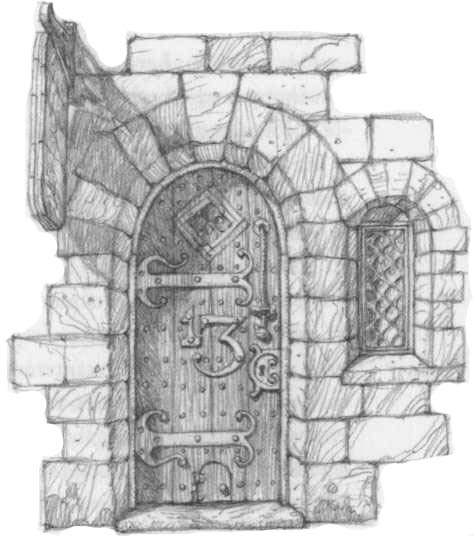

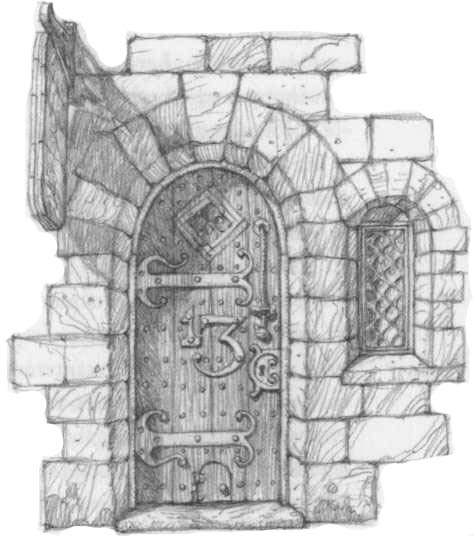

Los Dédalos llevaban habitados mucho tiempo. Habría que retroceder hasta los días en los que muchos habitantes del Castillo practicaban magia por su cuenta, como afición, motivo por el cual muchos restos de pantallas de seguridad, protectores de pasillo, bendiciones, hogares felices y todo tipo de hechizos benignos flotaban todavía en las entradas. La magia era débil, pero su efecto acumulado a lo largo de los años se había impregnado en las viejas piedras, y era suficiente para detener el dominio oscuro en cada arcada, portón, puerta y ventana que diera a los Dédalos. Sin embargo, no era lo bastante potente como contener el poderoso asalto que, justo en ese instante, acababa de iniciarse.

En la arcada cubierta de hiedra próxima al establecimiento de Ma Custard, y en todas y cada una de las entradas a los Dédalos, la contrahecha sombra de una Cosa emergió del dominio oscuro. La cosa atravesó la arcada, y fue abriéndose paso a la fuerza a través de los viejos remanentes de magia. Con ella venían los primeros tentáculos de oscuridad, asfixiando el farol con un leve siseo según se arremolinaban por el corredor. La Cosa, que daba la casualidad que era la que Escupefuego había lazando al río, se deslizó a lo largo de los habitáculos de piedra, las velas se apagaron con un chisporroteo, y arrastró remolinos de negrura a su paso. A medida que iba surcando las estancias y las viviendas, el dominio oscuro se arrastraba por debajo de las puertas y se colaba por los ojos de las cerraduras, y las voces temerosas al otro lado eran acalladas. En ocasiones, se oía algún grito o alguna exclamación de alegría de alguien que pensaba que estaba a punto de reencontrarse con un amor perdido hacía mucho tiempo, pero tales expresiones duraban poco, y eran seguidas de inmediato por el silencio.

En el nivel más alto de la zona más antigua de los Dédalos, en la habitación que estaba al otro lado de la Gran Puerta Roja, Sarah Heap se preparaba para un asedio. A pesar de las protestas de todos, se disponía, quisieran o no, a ir a la boca de pozo a sacar agua.

—Iré contigo —dijeron Septimus y Simón al mismo tiempo… y luego se miraron el uno al otro.

Sarah miró al mayor y al menor de sus hijos.

—Podéis venir los dos, pero no quiero aguantar riñas en el camino de ida y vuelta hasta la boca de pozo —dijo con severidad—, ¿Entendido?

Septimus y Simón asintieron con un gruñido, y al momento fruncieron el entrecejo, contrariados al comprobar que sus voces de protesta habían sonado muy similares.

Flanqueada por el mayor y el menor de sus hijos, ambos ya más altos que ella, Sarah emprendió el una vez familiar camino hasta el pozo. Mientras caminaba entre ellos, moviéndose con rapidez por los silenciosos callejones, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Daba igual que sus hijos no se hablaran, o que en aquel preciso instante estuvieran sucediendo cosas terribles en el Castillo; y no cabía duda de que pronto llegarían también hasta ellos. Por unos minutos preciosos, tenía a sus hijos de nuevo con ella. No a todos, eso sí, pero tenía a los dos que tantas veces había temido no volver a ver, y que, de hecho, había dado por muertos en más de una ocasión.

La alegría de Sarah no duró mucho. Cuando regresaban de la boca del pozo, llevando cada uno dos pesados baldes de agua, vieron aparecer un remolino delator de oscuridad por la esquina más alejada del Gran Bertha. Tomaron a toda prisa la calle del Ir y Venir y la Gran Puerta Roja se abrió por sí misma. Corrieron al interior, y la puerta se cerró de inmediato sola dando un portazo. Sarah introdujo la llave en la cerradura y la giró.

—Necesita un antioscuridad —dijo Septimus—, Yo me encargo.

A Sarah no le gustaban los antioscuridades. Había crecido en una familia de brujas y magos, y no le gustaba oír pronunciar la palabra «oscuridad» en su casa, ni aunque fuera precedida del prefijo «anti». Sarah suscribía aquellas palabras de bruja que decían: «Un hecho nombrado es un hecho reclamado».

—No, querido, muchas gracias —dijo—. Estaremos a salvo sin necesidad de eso. La puerta dispone de su propia magia.

Marcellus, que se había sentido un tanto inútil desde que habían llegado a la vivienda, se alegró de poder intervenir con algún consejo.

—Necesitamos toda la protección de la que podamos disponer, señora Heap —dijo—. Mi aprendiz tiene razón.

Tanto Simón como Sarah lanzaron sobre Marcellus una mirada inquisitiva.

—¿Vuestro aprendiz? —dijo Sarah.

Marcellus decidió, como diría Septimus, «no seguir por ese camino».

—Me atrevería a decir que un antioscuridad puede ser esencial para nuestra supervivencia.

Simón no se pudo contener.

—Es cierto —corroboró Simón—, Necesitamos un fluido antioscuridad combinado con una potente pantalla de seguridad. Una vez dispuestos, deberíamos contar con un buen camuflaje... Es crucial.

Septimus dejó escapar un bufido burlón. ¿De verdad creía Simón que iba a aceptar el consejo de la persona que había causado todo aquello?

Simón hizo caso omiso del bufido. Intentó explicarse.

—A ver, puedes hacer el antioscuridad más potente del mundo, pero no servirá si es visible. El dominio oscuro se limitará a machacarlo hasta que desaparezca. Y más tarde o más temprano, lo hará. Créeme, lo sé.

—¿Que te crea? —farfulló Septimus, turbado por el hecho de que, en realidad, estaba de acuerdo con todo lo que Simón había dicho—. Debes de estar de broma.

La disputa prosiguió.

Sarah intentó ignorar a sus hijos. Quería que las diferencias entre ambos se resolvieran, y esperaba que la conciencia del avance de un dominio oscuro sirviera para que sus mentes se concentraran. Ella se dedicó a revisar toda la comida en conserva y desecada que Silas había acumulado en la despensa… y le dijo a Septimus y a Simón que se dejaran de tonterías. Tranquilizó a Trueno soplándole en el hocico y susurrándole… y les dijo a Septimus y a Simón que no estaban allí para discutir por cualquier cosa. Empezó a barrer unas virutas que Silas se había dejado tiradas… y le dijo ajenna que no interviniese en las disputas de la gente. Le dijo a Lucy que no se metiera con Jenna. Y seguidamente, cuando la contienda total, con Jenna y Septimus en un bando y Simón y Lucy en el otro, parecía inevitable, la paciencia de Sarah se colmó.

—¡Basta! ¡Callaos todos! —gritó, golpeando con el extremo de la escoba en el suelo—. ¡He dicho que basta!

La refriega en la puerta se detuvo y todos miraron a Sarah, sorprendidos.

—No voy a tolerar agravios en este lugar, ¿entendido? —les dijo Sarah—, Me da igual lo que haya hecho cualquiera de vosotros en el pasado, me da igual lo estúpidos que hayáis sido, lo equivocados que hayáis estado o lo mal que lo hayáis hecho, y alguno de vosotros os lo podéis apuntar todo, pero sois mis hijos. Todos vosotros. Y sí, Lucy, eso te incluye a ti también en este caso. Fuera lo que fuese que hayáis hecho, a pesar del daño que os hayáis infligido en el pasado, mientras estéis bajo este techo permaneceréis todos en el mismo bando. Os comportaréis unos con otros como debería hacerse entre hermanos y hermanas. ¿Ha quedado claro?

—Bien dicho —murmuró Marcellus.

Jenna, Septimus, Simón y Lucy miraban estupefactos. Asintieron avergonzados.

Simón y Lucy fueron a sentarse al fuego, dejando que Septimus hiciera el antioscuridad a su manera, que, tal como Simón comprobó, era igual que la suya.

Jenna se acercó a la ventana. Una rata inusualmente tranquila estaba sentada en el alféizar, mirando hacia el exterior.

—Hola, Stanley—dijo Jenna.

—Hola, majestad —replicó Stanley con un profundo suspiro.

Jenna siguió su mirada hasta el río. Más allá del agua se podían ver las luces de la taberna del Rodaballo Agradecido titilando entre los árboles, y muy abajo la franja añil del río fluía con lentitud.

—Allí está limpio —dijo Jenna—. Qué delicia, ¿no? Ni una pizca de oscuridad.

—Parece solo cuestión de tiempo —repuso Stanley, embargado por el pesimismo.

El aleteo de un zapato maltrecho sonó detrás de ellos. Marcellus se les unió en la ventana.

—No tanto —dijo—. Un dominio oscuro se ve interrumpido por las corrientes de agua, especialmente por las que se encuentran bajo el influjo de las mareas lunares.

—Ah, ¿sí? —dijo Jenna—. Entonces… ahí fuera, al otro lado de esta ventana, ¿estaríamos a salvo?

Marcellus miró hacia abajo. Había una larga caída en picado hasta la orilla del agua.

—Yo creo que sí —dijo—. El río pasa cerca de aquí.

Jenna sabía de eso. Había observado el río desde su propia ventanita en su armario durante más tiempo del que podía recordar.

—Llega hasta la misma pared —dijo—. No hay orilla, solo unos cuantos pontones para amarrar las barcas.

—Entonces el dominio no tiene adonde ir —dijo Marcellus.

—En tal caso —dijo Stanley, que había estado escuchando con gran interés— saldré afuera.

—¿Vas a salir? —preguntó Jenna.

—Debo hacerlo, Majestad. Tengo toda una camada sola ahí fuera. Sabe Dios qué les habrá pasado.

—¿Pero cómo vas a bajar? —Jenna miró por la ventana. La caída era muy larga, sin duda.

—Una rata tiene sus maneras, su realísima. Además, creo que he visto una cañería de desagüe. Si fuerais tan amable de abrir la ventana, me iré.

Jenna interrogó a Marcellus con la mirada.

—¿Es seguro hacer eso? —preguntó.

—Lo es, princesa… al menos de momento. Después no sabemos qué nos caerá del cielo, claro. Si la rata quiere marcharse, mejor que lo haga ahora.

Stanley lo miró aliviado.

—Si quiere hacer los honores, señor, me iré ahora mismo —dijo Stanley.

Marcellus lo miró desconcertado.

—¿Qué honores?

—Se refiere a abrir la ventana —explicó Jenna, que había pasado con Stanley el tiempo suficiente para saber traducir su peculiar habla.

Marcellus abrió un resquicio de ventana y una ráfaga de frío aire fresco sopló en la estancia.

—¿Qué estáis haciendo? —gritó Sarah, espantada—, ¡De aquí no sale nadie! ¡Cerrad esa ventana ahora mismo!

La rata saltó rápidamente al alféizar de la ventana y miró hacia abajo, tratando de encontrar el mejor modo de bajar la pared de roca de los Dédalos.

—Stanley, por favor, ¿podrías…? —empezó a decir Jenna mientras Sarah cruzaba la estancia a toda velocidad con la escoba en la mano.

—¿Que si podría qué? —preguntó Stanley nervioso, mirando a Sarah con el recelo de una rata acostumbrada a tener problemas con las escobas.

—Encontrar a Nicko… Nicko Heap, en el astillero de Jannit. Dile lo que está pasando. Dile dónde estamos. ¿Lo harás?

Sarah cerró la ventana de golpe.

Al otro lado del cristal, Jenna vio como la diminuta boca de rata de Stanley se abría por la sorpresa mientras caía perdiéndose en la noche.

—¡Mamá! —chilló Jenna—, ¿Qué haces? Lo has matado.

—Mejor una rata que todos nosotros, Jenna —dijo Sarah—, Además, no le pasará nada. Las ratas siempre caen de pie.

—¡Eso son los gatos, mamá, no las ratas! ¡Ay, pobre Stanley! —Jenna miró hacia abajo, pero no vio señal alguna de Stanley.

Suspiró. No entendía a su madre, de verdad que no. Podía empujar alegremente a una rata para que se precipitara hacia su perdición y aun así arriesgar su propia vida por un pato.

—Encontrará algo donde agarrarse, princesa —dijo Marcellus—. No os preocupéis.

—Eso espero —dijo Jenna.

La expulsión de Stanley afectó a todo el mundo… a Sarah incluida. No tenía intención de que la rata cayese al vacío. En su pánico por cerrar la ventana, no se había percatado de que Stanley estaba fuera. Pero Sarah no iba a admitirlo. Tenía que mantener las cosas bajo control y, si los demás pensaban que era lo bastante dura para arrojar una rata a una muerte casi segura, tampoco estaba tan mal.

Sarah se puso a organizar a todo el mundo, y pronto hubo un fuego encendido y un fragante estofado burbujeando en la olla que colgaba encima. Un estofado, observó Lucy, tan alejado del de su madre como para merecer otro nombre. Al pensar en su madre, Lucy suspiró. Apenas se atrevió a pensar en qué les estaría pasando a sus padres en aquel momento… o a Rupert en el astillero. De hecho, todo era tan aterrador, que Lucy apenas se atrevía a pensar en nada. Se sentó cerca de Simón junto al fuego y se arrimó con fuerza. Al menos Simón, magullado y maltrecho como estaba tras la recogida, estaba a salvo.

Simón atrajo a Lucy junto a él.

—Todo irá bien, Lu —dijo—. No te preocupes.

Pero Lucy se preocupaba. Como todos los que estaban tras la Gran Puerta Roja.