La Gran Puerta Roja

El dominio oscuro se detenía en los Dédalos.

Se había ido disipando lentamente. Primero empezaron oyendo el sonido de los cascos de Trueno, apagados y distantes, pero más sonoros a cada paso. Las confusas sombras empezaron a convertirse en formas reconocibles; oyeron primero a Lucy, luego vieron el magullado zapato de Marcellus batiendo sobre el pavimento, pero supieron que habían llegado al limite cuando pudieron distinguir por fin el resplandor de un farol distante. En cuanto salieron de la niebla oscura, se encontraron en un callejón no muy lejos de la pastelería de Ma Custard.

Con la sensación de que se habían quitado un gran peso de encima, todos intercambiaron tensas miradas… aunque Lucy y Sarah fueron las únicas que se atrevieron a mirar abiertamente a Simón Heap a los ojos. Nadie habló.

Libre de la niebla oscura, Trueno resopló e intentó liberarse de la sujeción de Jenna. Jenna lo soltó y, mientras se dirigía ruidosamente al lado de su amo, vio, para su sorpresa, que había una rata agarrada a las crines de Trueno.

—¿Stanley? —dijo, pero la rata no respondió.

Tenía los ojos cerrados con fuerza y murmuraba algo que sonaba como «Rata imbécil, imbécil, imbécil». No parecía muy contenta, pensó Jenna.

Marcellus miraba inquieto a su alrededor. La frontera de un dominio oscuro no era un buen lugar para relajarse… Por allí patrullaban sus batidores, ampliando sus límites, siempre expandiendo el dominio hacia fuera. Se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio y, volviendo a lo que Septimus llamaba la vieja lengua, como hacía cuando estaba un poco nervioso, le susurró a Jenna:

—En pos de vuestra merced, princesa.

Jenna señaló hacia el solitario farol, que iluminaba la entrada a los Dédalos, el lugar adonde se había estado dirigiendo: un arco en ruinas cubierto por la hiedra y por una planta de flores color púrpura que crecía en el exterior de los desatendidos muros del Castillo. Las flores púrpura habían desaparecido a lo largo del invierno, pero las colgantes ramas leñosas de la planta peinaron sus cabezas cuando pasaron a través de las viejas piedras para adentrarse en la quietud de los Dédalos.

Murmurando: «OI et oczedarga, etaríter, rovafrop», Septimus estaba ocupado en devolver el disfraz oscuro al interior del yesquero. El disfraz se recogió tan servicialmente como su ratón casero, y tan fino como un pedazo de papel de seda. Apretó con fuerza la tapa y se guardó la cajita en el bolsillo más hondo, junto con la preciosa llave de la Mazmorra Número Uno.

—Dispondré un escudo de seguridad en el arco —dijo—, Al menos eso mantendrá fuera a la oscuridad un rato más.

Marcellus discrepó.

—No, aprendiz. No debemos dejar ninguna huella de que hemos pasado por aquí. Tenemos que dejar el lugar tal como lo hemos encontrado.

Libre del dominio oscuro, el grupo se repartió según sus afianzas naturales, lo que significaba que Septimus y Simón iban los más alejados posible el uno del otro. Marcellus y Septimus abrían la marcha. Simón, con Lucy cogida de un brazo y Sarah del otro, se quedó atrás, regañando a Trueno para ocultar lo incómodo que se sentía al estar cerca de Jenna y Septimus. Jenna iba de un grupo a otro como un imán, atraída por la presencia de su madre y repelida por la presencia de Simón. Al final, después de dar un par de bandazos infructuosos, Jenna se unió a Marcellus y a Septimus, abriendo de nuevo la marcha.

Aquella noche, los Dédalos eran un lugar extraño. Normalmente, durante la noche más larga se respiraba un ambiente festivo. Las puertas abiertas de par en par habrían revelado acogedoras estancias iluminadas con velas y mesas repletas de manjares de la feria de los mercaderes. La gente se habría sentado a charlar con los amigos, mientras los niños, a los que dejaban acostarse tarde y corretear a sus anchas, jugarían por los corredores. Siempre era una ocasión bulliciosa y alborotada, alimentada por fuentes de galletas azucaradas y cuencos de golosinas que, tradicionalmente, se depositaban junto a las numerosas velas dispuestas por los callejones, en cualquier hueco que quedara libre.

Pero a medida que Jenna avanzaba por los corredores, los únicos sonidos que se oían eran conversaciones preocupadas, mantenidas en voz baja, que provenían de las puertas cerradas, y el ocasional lamento de algún niño desilusionado. «Es como si todo el mundo estuviera esperando a que se desate una violenta tormenta», pensó.

Pero a pesar de la sensación de temor que impregnaba el lugar, las velas seguían derramando su cálida luz sobre los pasillos recién barridos, y los cuencos de galletas y golosinas permanecían intactos en sus nichos, aunque no por mucho tiempo. Jenna, que no había comido nada desde el «Edificio» con Beetle, divisó sus galletas de conejito rosa glaseadas favoritas y cogió un puñado. Septimus estuvo encantado de encontrar un cuenco entero de osos de plátano, e incluso Marcellus se permitió un caramelito.

Y así caminaron por los corredores desiertos, con los cascos de Trueno repicando mientras avanzaban. El sonido de los cascos atrajo a uno o dos rostros preocupados hacia las pequeñas ventanas iluminadas con velas que daban a los corredores, y una o dos veces una puerta se abrió apenas unos centímetros para que unos ojos temerosos miraran asustados. Pero la puerta se cerró enseguida y las velas se apagaron rápidamente; a nadie parecía tranquilizar la visión del Aprendiz Extraordinario en compañía de una bruja, un anciano alquimista y aquel muchacho de los Heap que había caído en desgracia… ¿Cómo se llamaba?

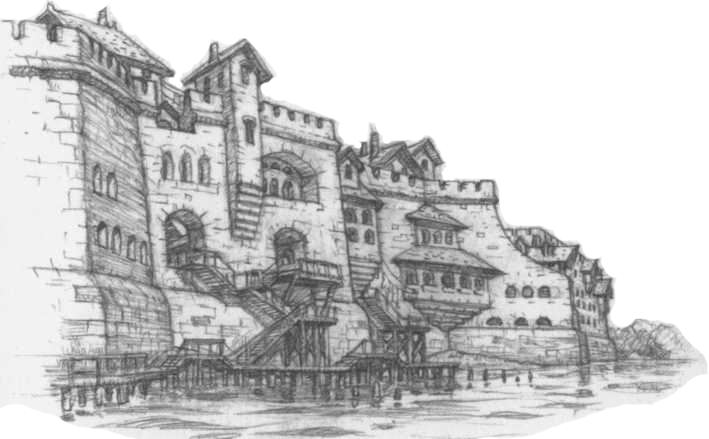

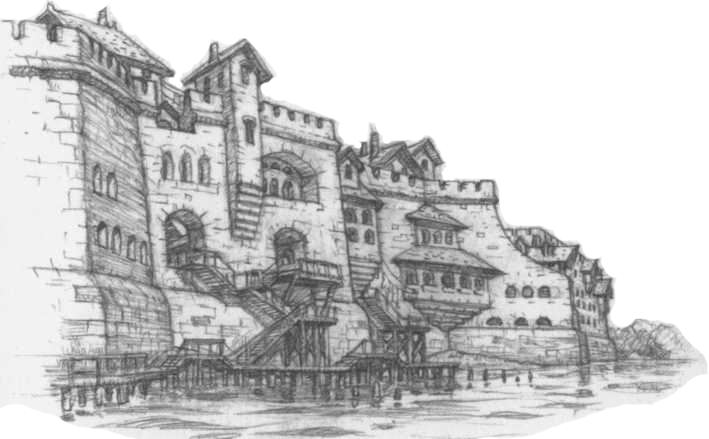

Pensando en Trueno, Jenna los condujo hasta lo que se conocía como una carretillera: un callejón inclinado y sin peldaños. Las carretilleras eran largas, aunque no siempre tan anchas como los corredores normales, que solían tener muchos tramos de escaleras. Por supuesto, estaban diseñadas para las carretillas, un elemento cotidiano en la vida de los Dédalos, y una pieza esencial de equipo para la gente que vivía en los pisos superiores. «Carretilla» era un término que abarcaba una multitud de carritos con ruedas, variando el número de las mismas entre dos y seis. Los que vivían en las plantas bajas las consideraban la plaga de la vida en los Dédalos, especialmente por la noche, cuando ruidosos grupos de adolescentes las arrastraban hasta lo alto de la carretillera más pronunciada y se precipitaban con ellas cuesta abajo a lo largo de los diversos niveles. Las de dos ruedas eran las más populares para la práctica de tal deporte, pues eran más fáciles de conducir y tenían la ventaja de que los mangos podían utilizarse como frenos… si uno se echaba hacia atrás en el momento indicado. Pero aquella noche no se corría el peligro de ser arrollado por un conductor de carretillas gritando: «¡Paso! ¡Paso!», a modo de aviso. Todos los carretilleros estaban tras las puertas cerradas, temerosos, aburridos y teniendo que quedar bien ante las tías que habían venido de visita, al tiempo que las tías que habían venido de visita lamentaban profundamente su decisión de ir al Castillo para las festividades de la noche más larga.

Los cascos de Trueno se deslizaban sobre la desgastada superficie de ladrillos; el grupo acometió la pendiente final, la más inclinada con diferencia, y llegaron, dando gracias, a un amplio callejón conocido en el lugar como el de la Gran Bertha. El Gran Bertha hendía la parte alta de los Dédalos como un tranquilo río a cuyo cauce afluían numerosos callejones. Era una de las zonas más complicadas de entender de los Dédalos; algunos de los corredores eran callejones sin salida que no parecían serlo, mientras que otros parecían callejones sin salida y no lo eran. La mayoría eran tan intrincados, y con tantas revueltas, que podían desorientar incluso al viajero más experimentado.

Pero Jenna había sacado buenas notas en su titulación de los Dédalos, y ahora quedó sobradamente demostrado. Sosteniendo la llave de la Gran Puerta Roja en la mano como si fuera una brújula, condujo la marcha en línea recta por el Gran Bertha hasta un corredor que parecía un callejón sin salida pero no lo era. La pared del fondo era un tabique que tenía dos entradas a dos callejones ocultos tras la misma. Jenna bordeó la pared, donde destacaba una hilera de coloridos recipientes, que contenían cada uno una vela alta y delgada erguida entre un montón de caramelos, y tomó la entrada de la derecha. Era una esquina muy cerrada, y Trueno tuvo ciertos problemas para pasar. Jenna se preguntó si Trueno estaría un poco asustado en aquellos confines tan estrechos, pero para un caballo que había vivido en una vieja madriguera de lombriz gigante, los callejones de los Dédalos le resultaban muy ventilados y espaciosos.

El corredor conducía a una boca de pozo, un espacio circular abierto al cielo. En el centro estaba el pozo, protegido por un murete bajo y una tapa de madera, sobre la que reposaban tres cubos de distintos tamaños. Sobre el pozo había un complejo sistema de poleas que permitía extraer con facilidad pesados cubos de la enorme cisterna de agua potable construida en los cimientos de los Dédalos. Los velones despedían un cálido resplandor sobre las lisas piedras húmedas, lo bastante cálidas para derretir los ocasionales copos de nieve que caían. Incrustados en las paredes curvas, había bancos de piedra muy gastada; habían dejado recipientes con velas y dulces envueltos sobre los bancos, lo que daba a la boca de pozo un aire festivo. Pero incluso aquel punto de reunión popular estaba, como todo lo demás, desierto.

Jenna esperó junto al pozo a que llegaran los demás. Buscó la mirada de Sarah y sonrió, esperando que Sarah recordara el lugar donde solía sacar agua y pasaba muchas horas charlando con sus vecinos. Pero, para tristeza de Jenna, Sarah se limitó a mirarla sin comprender.

—Ya casi hemos llegado —dijo Jenna, intentando conservar la alegría.

—Eh, Jens, ¿te acuerdas cuando se te cayó tu osito al pozo y yo te lo pesqué con un cubo? —dijo Simón.

Jenna lo ignoró. No creía que Simón tuviera derecho a llamarla por el nombre con el que la solía llamar antes de que la secuestrara y planeara matarla; no tenía derecho en absoluto. Giró sobre sus talones y se alejó hacia un estrecho corredor blanqueado y lleno de velas multicolores. Al cabo de un minuto, más o menos, el grupo volvió a emerger al Gran Bertha, después de atravesar un enorme recodo. Giraron por otra esquina más y luego Jenna dobló hacia un amplio callejón, que resultó ser la calle del Ir y Venir. Poco después, Jenna se encontraba delante de la puerta de la estancia en la que había vivido los primeros diez años de su vida.

Tenía un aspecto diferente. Ya no lucía aquel negro desgastado y triste: ahora la puerta estaba pintada de un rojo brillante, como lo había estado durante lo que la gente seguía llamando los buenos viejos tiempos. Jenna tenía en la mano la querida llave con la que, según recordaba, Silas cerraba la puerta todas las noches y que permanecía colgada el resto del tiempo de un alto gancho sobre la chimenea. Nadie podía tocar la llave, salvo Silas y Sarah, porque, como había explicado Silas a todo el mundo una noche en la que el gancho se había caído de la pared y Maxie había escondido la llave debajo de su manta, se trataba de una preciada herencia de los Heap. La Gran Puerta Roja, con su cerradura y su llave (con Benjamín Heap inscrito en su arco) era lo único que a Silas le había dejado su padre.

Jenna sabía exactamente qué hacer con la llave. Se la tendió a Sarah.

—Abre tú, mamá —dijo.

Sarah tomó la llave y se quedó mirándola.

Jenna contempló a Sarah con ansiedad. Levantó la vista y vio que todos los demás también observaban. Incluso Marcellus. Pareció que pasara una eternidad mientras Sarah Heap miraba fijamente la gran llave de bronce que reposaba en su mano. Después, muy despacio, el reconocimiento amaneció en los ojos de la mujer y las comisuras de su boca temblaron con el inicio de una sonrisa.

Vacilante, Sarah introdujo la llave en la cerradura. La puerta reconoció a la antigua inquilina y, cuando muy débilmente, empezaba a girar la llave, la cerradura hizo el resto por ella y la puerta se abrió de par en par.