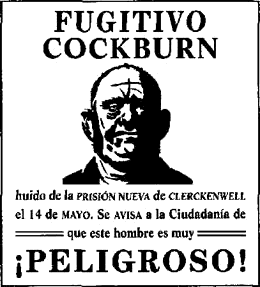

Era el hombre más feo y con la mirada más perversa que había visto en mi vida.

Me miraba fijamente desde el cartel; las líneas de su rostro brillaban a medida que se secaba la tinta, y eso lo hacía parecer aún más vivo y amenazador. Sujeté el cartel con el brazo extendido para evitar que se arrugara.

Recorrí el nombre con la vista, deletreándolo en voz baja mientras examinaba las grandes letras negras. ¿Estaban todas bien rectas? La parte de arriba de la «R» no se había impreso bien. A pesar de eso, el efecto era impresionante, y aunque sentía un poco de miedo ante ese villano de ojos malvados, que parecía querer salir del dibujo y estrangularme, estaba muy satisfecho de mi trabajo. Al fin y al cabo, me dije a mí mismo, si el cartel aterrorizaba a la gente, más fácil sería que colaboraran para atrapar al criminal.

Me di cuenta de que uno de los signos de admiración estaba algo torcido. Tendría que enderezar el tipo antes de hacer más.

Ser aprendiz de impresor era un trabajo duro. Tenía que hacer recados y realizar todas las tareas más aburridas y sucias, y el señor Cramplock sólo me pagaba un par de chelines a la semana, lo que no era mucho. Pero lo bueno era que nuestro establecimiento solía ser el primer lugar al que todo el mundo acudía cuando querían que alguna noticia se propagara por la ciudad, así que Cramplock y yo nos enterábamos de todo antes que el resto de la gente. Siempre estábamos haciendo carteles, folletos, libros y periódicos donde se informaba de lo que pasaba por el mundo. Si se había convocado una reunión, o se iba a estrenar una obra de teatro, o se estaba preparando una subasta, o se esperaba una exposición de objetos curiosos, o se había escapado algún convicto, o se iba a ahorcar a alguien, o se encontraba algún cadáver ahogado en el río, o había desaparecido algún ser querido, existían muchas posibilidades de que nosotros estuviésemos al corriente. Eso me hacía sentir importante; caminaba por las calles de Londres y constantemente veía las grandes letras oscuras de mis carteles empapelando muros de ladrillos y vallas de madera. Despertaban en la gente alegría, curiosidad o temor; hacían hablar a todo el mundo. Parecía como si las cosas ocurrieran gracias a mi trabajo.

Solían llamarme el diablillo de la imprenta. Tenía el pelo corto y oscuro, y a menudo llevaba la cara sucia, debido a la tinta que acababa salpicada por todo el taller. Debajo de la tinta, mi piel era morena, tostada por el sol del verano. Por aquel entonces, estaba como un palillo, y solía trabajar con unos pantalones largos y anchos que me iban grandes en la cintura, por lo que siempre tenía que estar subiéndomelos, sobre todo cuando corría. «Por allí viene el diablillo de la imprenta», decía la gente. Al principio pensé que ésa no era una manera muy agradable de llamar a alguien, pero parecía que nadie lo decía con mala intención y en seguida me acostumbré a ese nombre.

—Cuidado con ese signo de admiración, Mog —dijo Cramplock, apareciendo a mi lado para examinar el cartel.

—Señor Cramplock, ¿no le parece que tiene pinta de malo? —comenté, casi con admiración, mientras sostenía el cartel en alto.

—Tiene pinta de asesino, Mog, hum, ¡de asesino! —Repitió la palabra saboreándola y mirando con un gesto de aprobación por encima de sus gafas.

—¿Y qué ha hecho, señor Cramplock? ¿Ha matado a alguien? —pregunté impaciente. Deseé que fuera así, hasta que me di cuenta de que no debía de ser muy correcto desear algo así.

—No lo sé, Mog. Pero mejor no arriesgarse con él, ¿no crees?

—«¡ES MUY PELIGROSO!» —releí en el cartel antes de dejarlo. Cuando lo coloqué sobre la mesa, el papel se dobló un poco por la mitad, de una manera que parecía que el presidiario se inclinara hacia delante adrede para amenazarme con su rostro tosco y su ceño fruncido. Los ojos, aunque bastante pequeños, como dos inoportunas manchitas negras en el papel, eran la característica más notable de su rostro, y me lanzaban una mirada sangrienta. Me dije que nunca olvidaría esa cara, ni tampoco el nombre que había quedado impreso en grandes letras al apretar los tipos de metal negro sobre el tosco papel blanco.

—Cock… —dije lentamente— … burn. —Y los ojos del fugitivo brillaron, como si hubiese reconocido el sonido de su nombre, como si algo ardiera tras esos ojos, una especie de llama siniestra.

Eché una ojeada nerviosa al taller, como si esperara verlo aparecer de repente a nuestra espalda.

—No cree que se esconda por aquí cerca, ¿verdad, señor Cramplock?

Cramplock soltó una breve risotada.

—Si está en su sano juicio, habrá huido muchísimo más lejos.

Cramplock se volvió y tiró del mugriento cuello de su camisa para que le entrara algo de aire fresco. Por el momento, ésa había sido la semana más calurosa del año; de hecho, era el tiempo más bochornoso que recordaba en toda mi vida, y manipular las prensas era un trabajo duro y pringoso, de manera que siempre acabábamos con las camisas empapadas y la cara brillando de sudor.

Cramplock se rascó el pómulo con un dedo sucio de tinta, justo por debajo del borde de las gafas, una costumbre que tenía desde que lo conocí. Por eso siempre tenía una mancha negra de tinta en la mejilla, como si fuera un moratón, y ese día, tras frotarse el pómulo, se dio cuenta de que tenía el dedo mojado.

—¡Uf, con qué calor nos toca trabajar hoy! —exclamó, respirando con dificultad—. Tan sólo estamos a mayo, y fíjate. Si la cosa sigue subiendo así, nos espera un verano de miedo. Y eso que tenemos el invierno en casa, ¿verdad?

Era un chiste. Lo solía hacer a menudo, de una forma o de otra. Es que yo me llamo Winter, ¿sabéis? Mog Winter. Y mi apellido significa «invierno» en inglés. La gente a veces decía que era un nombre muy peculiar, pero a mí siempre me ha gustado. De vez en cuando, en la imprenta, cuando no había nada más que hacer, preparaba una plancha con mi nombre y me ponía a imprimirlo en trozos de papel para tirar. A veces utilizaba letras mayúsculas, MOG, a veces una mayúscula y dos minúsculas, Mog, y otras veces sacaba los tipos elegantes, que hacían que las letras parecieran escritas a pluma en lugar de impresas, Mog. Siempre me quedaba mirando mi nombre en el papel durante horas. Pasado un rato, dejaba de parecerme mi nombre, era como si no lo hubiese visto nunca antes; las letras se convertían en unos signos sin sentido que no formaban ninguna palabra. Hasta el momento había reunido una buena colección de esos Mogs. A Cramplock no le habría gustado nada descubrir que utilizaba el papel de esa manera, pero no me cabía en la cabeza la idea de desprenderme de ellos.

Esa tarde no iba a tener tiempo para esos entretenimientos, porque sabía que antes de meterme en la cama tenía que hacer cien copias del cartel de Cockburn. Cuando estaba a punto para volver a entintar, Cramplock se acercó a mí.

—Antes de ponerte con eso, Mog, ¿por qué no vas a buscar algo de comer a La Cabeza de la Muñeca?

Yo asentí, aliviado, porque el estómago me empezaba a crujir como un carro viejo. Eran casi las seis, y la tienda ya estaba cerrada a la clientela, pero él quería seguir trabajando hasta que hubiésemos acabado aquellos carteles y otro encargo que estaba preparando para un señor del teatro.

Los carteles de teatro eran su trabajo favorito: solía desvivirse por ellos, durante horas y sin escatimar esfuerzos, concentrándose en los diferentes tipos de letras y las tintas de colores, haciendo que los carteles parecieran tan abarrotados y emocionantes como el mismo teatro. ¡Desde Brighton, el Célebre Señor Symington! ¡Vean a Los Sunderclouds Volar por los Aires Sin Ningún Apoyo Visible! ¡Por Primera Vez en Londres, el Fantástico Víctor Reed (que realiza un Genuino Desmayo en el papel de Lady Macbeth!).

Lo dejé trabajando en la ruidosa prensa y salí como una flecha hacia la puerta antes de que cambiara de opinión. Sólo con pensar en la carne y la cerveza ya se me hacía la boca agua. En esa época tenía hambre absolutamente a todas horas. Debía de ser porque solía compartir la comida que tenía con mi perro, Lash, y la mayoría de los días era él quien se quedaba con la mayor parte. Lash era el ser vivo más adorable que había conocido en mi toda vida, seres humanos incluidos. No era de ninguna raza y era de todas, seguramente de cinco o seis variedades caninas mezcladas en una, con un gran porcentaje de spaniel y algo de lebrel. Se llamaba Lash, pestaña en inglés, porque tenía unas grandes pestañas —era el único perro que había visto que tuviera— y cuando me miraba desde detrás de esas pestañas, yo era incapaz de negarme a darle hasta el último bocado de mi comida, por mucha hambre que tuviera.

Estaba a punto de salir de la tienda, cuando lancé un corto silbido; se oyeron unas pisadas ruidosas que bajaban por la escalera de madera, y Lash apareció a mi lado, lamiéndome los dedos sucios de tinta y haciéndome cosquillas en las muñecas con sus bigotes. Cuando oyó la palabra «comida», se puso a menear la cola con tanta fuerza contra las paredes de madera, que parecía que alguien estuviera tocando un improvisado tambor con un barril. Lash y yo salimos juntos. Éramos muy conocidos en Clerkenwell y, supongo, en bastantes partes más. Juntos nos lanzamos hacia el aire de la tarde con tanta prisa que me olvidé de la gorra.

Las ventanas vacías de la casa contigua me miraron fijamente al pasar. En otro tiempo había sido una casa magnífica, pero hacía años que estaba abandonada, tras haber sufrido un terrible incendio. Dentro, todavía se podían ver los desperfectos causados por el fuego: las paredes ennegrecidas el suelo cubierto de cenizas y pedazos de madera carbonizada, los marcos de las ventanas achicharrados, los cristales de las ventanas opacos por el tizne. A su lado, pared contra pared, el pequeño edificio, humilde y gris, que era la tienda de Cramplock, debía de haber parecido una excrescencia insultante, como un grano en la alta pared norte de la otra casa. Sin embargo, la imprenta había permanecido en activo durante todo ese tiempo, mientras que al orgulloso edificio vecino lo habían abandonado para que se pudriera. En una ocasión entré en el edificio con otros chicos, pero no nos quedamos mucho tiempo: había demasiadas ratas, a cada paso se oían chirridos y crujidos, y parecía que la casa estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Nadie sabía por qué no la habían derribado hacía años, y su fachada negra y carbonizada, como un rostro de ojos vacíos, siempre me hacía estremecer cuando pasaba por la calle, pisando sobre la basura.

Debo explicar una cosa: ese verano en que tenía doce años, cuando pasó todo lo que os voy a contar, yo ya estaba acostumbrado a cuidar de mí mismo. Nunca tuve ni un padre ni una madre que me cuidaran. Ni siquiera sé muy bien qué les pasó, excepto que mi madre murió durante la travesía en un gran barco que venía de la India, por los esfuerzos que tuvo que hacer para darme a luz, así que los primeros años de mi vida los tuve que vivir en un orfanato. No sé mucho más. Desde que me escapé del orfanato, estuve trabajando para Cramplock, y por una parte del salario que me daba, me dejaba dormir en una habitación en el piso superior de la imprenta. No era muy grande ni demasiado confortable, pero tenía todo lo que yo necesitaba: una cama para mí y un cesto para Lash, una mesa, una jarra de agua para lavarme y un pequeño armario para mis cosas. Además, era lo más parecido a un hogar que nunca había tenido.

De no haber sido por Cramplock no sé qué habría hecho. Quizá me habría convertido en un ladronzuelo, como muchos de los muchachos que habían crecido en el vecindario. A un par de calles se alzaba el impresionante edificio de la prisión, con sus altos muros, detrás de los cuales desaparecía alguno de vez en cuando, tras ser descubierto robando o cometiendo algún otro delito. La gente se apelotonaba para ver cómo las grandes puertas se habrían, permitían pasar al carromato y luego se volvían a cerrar. Al parecer, nadie volvía a salir. Se decía que la única manera de salir de la cárcel era con los pies por delante, en un ataúd. Todos se morían dentro. A menudo veía cómo los enterraban en los terrenos vecinos.

Pero, muy raramente, algún preso conseguía escapar de allí antes de tiempo.

Corrí por los callejones, con Lash metiéndose entre mis piernas. El cielo de finales de la primavera era un manto bochornoso sobre nuestras cabezas, de un color azul intenso, pero en algunos rincones parecía que fuera de noche, porque las casas a ambos lados de las callejuelas estaban tan inclinadas que sus techos parecían estar a punto de tocarse y la luz del sol casi no podía penetrar. Para llegar a la taberna de La Cabeza de la Muñeca teníamos que pasar por Cow Cross, donde siempre había un montón de excrementos del ganado que todos los días pasaba dos veces por allí. Si las prensas estaban paradas, Cramplock y yo podíamos oír por la mañana y por la tarde los mugidos de protesta de los animales, mientras avanzaban pesadamente por las calles, dificultando el tráfico. Cow Cross siempre apestaba, y si llovía, casi no se podía avanzar por culpa de los excrementos, convertidos por las pezuñas de las vacas en una espesa pasta de casi dos palmos de grosor. Aun así, prefería ese hedor al del Fleet, que corría por detrás de las casas cercanas. La gente decía que el Fleet había sido un río, tiempo atrás, cuando desde las ventanas traseras de esas casas se podían divisar los verdes campos. Pero en ese tiempo ya no se le podía dar el nombre de río; más que otra cosa era una especie de acequia pringosa y oscura, y tan llena de suciedad y ratas que a los niños los reñían por acercarse. Era especialmente insoportable en verano. En esa estación, si pasabas cerca, tenías que respirar por la boca para poder soportar el hedor. La peste de las vacas no era ni la mitad de ofensiva que la del Fleet, y como lo que hacía apestar esa acequia era, en su mayor parte, los excrementos de la gente, la única conclusión a la que se podía llegar era que la gente apestaba muchísimo más que el ganado.

Y así llegamos a La Cabeza de la Muñeca, con su gran viga de madera que apuntalaba la parte alta de la casa e impedía que se desplomara sobre la calle. Para entrar por la estrecha puerta del local tenías que pasar por debajo de la viga. Una vez dentro, te encontrabas en un pequeño bar montado sin orden ni concierto, como si quien lo hubiera construido tuviera un ojo mirando para cada lado.

Aquella tarde no había nadie en el local, a excepción, por supuesto, de Tassie, la patrona. Lash la saludó con un amistoso ladrido al ver el rostro regordete de la casera tras la barra.

—Tassie —dije—, Cramplock está hambriento, y Lash y yo también.

—¡Dígame cuándo no están hambrientos, señoriiito Mog! —exclamó Tassie, alargando la mano por encima del mostrador para limpiarme con el dedo gordo una mancha de tinta de la mejilla. La Cabeza de la Muñeca había sido construida hacía mucho tiempo (en los tiempos de la reina Isabel, según decían algunos), y yo supongo que pensaba que Tassie había estado allí desde entonces. Normalmente estaba alegre, menos en los días muy lluviosos, en los que el agua de la lluvia se filtraba a través de los tablones del techo y le goteaba en la nuca desde grieta que había en el techo, justo encima de donde ella solía situarse. Siempre me llamaba «señoriiito Mog», y cuando estaba enfadada conmigo todavía lo alargaba más, y entonces le salía «señoriiiiito Moooooog». Yo solía entrar sigilosamente en el establecimiento e intentaba evitarla. Pero si había alguien más en el local, a menudo me convertía en toda una atracción.

—Mira quién nos visita hoy, pero si es el señoriiito Mog —decía, y entonces se me acercaba, me sacaba el polvo del pelo de un soplido y me limpiaba la mejilla con el dedo, tal como había hecho ese mismo día. Entonces añadía—: Es uno de mis clientes más asiduos, ¿no es cierto, señoriiito Mog? —Y se ponía a reír a mandíbula batiente como si acabara de explicar un gran chiste o de cantar una canción especialmente bonita.

—¿No tendrá por ahí algo de comida, Tassie? —le pedí—. ¿Y un poco de cerveza de la barata?

Apoyó la lengua en el interior de la mejilla, lo que la hizo parecer aún más regordeta de lo que era.

—Pues claro —contestó la patrona—, siempre que me muestre el monís que cuesta. —Con eso se refería al dinero—. ¿Y si le dijera que escondido bajo la mesa de la despensa tengo un buen trozo de jamón rosadito?

Lash reaccionó antes que yo con un ladrido de aprobación.

—Diría —repuse— que el jamón estaría muy bien. Y un poco de pan también estaría muy bien.

—¿Y si le dijera que tengo pan blanco? —añadió—. ¿Y si le dijera, señoriiito Mog, que tengo pan y también jamón?

La patrona vio brillar mis ojos por encima del mostrador y explotó en una gran risotada.

—¿No se le ponen estrellas en los ojos, señoriiito Mog? —me dijo, y como si estuviera hablando a otra persona, añadió—: Mira qué ojos más preciosos tiene el muchacho, y yo que hago que la carita le brille como la de un ángel. Vaya ojazos tiene, señoriiito Mog, cuántas mujeres morirían por unos ojos como los suyos. No es justo que un jovencito como usted tenga esos ojos, cuando hay tantas mujeres, jóvenes y viejas, que morirían por un unos ojos tan grandes y hermosos.

Yo ya estaba acostumbrado a eso, porque prácticamente siempre que la iba a ver me repetía lo mismo, y aunque siempre hacía muecas fingiendo estar harto de sus cumplidos, la verdad era que me encantaban. Esos elogios a mis ojos iban casi siempre seguidos de un comentario que ella, obviamente, consideraba muy inteligente, y como era de esperar, ese día volvió a repetirlo.

—El diablillo de la imprenta, lo llaman —dijo—, pero a veces me cuesta un buen rato decidir si es un diablo o un ángel, señoriiito Mog. ¡Diablo o ángel! —Y riéndose entre dientes, se metió en la trastienda para ir a buscar la comida.

Me senté a esperar, y Lash se estiró debajo de la mesa. Vi cómo Tassie se movía con brío tras los dos grandes mangos de metal bruñido de los surtidores de cerveza. Junto a ellos tenía un trapo colgado para poder limpiarlos cuando se ensuciaban por el uso, y siempre los tenía relucientes.

—Los surtiiiiidores más brillantes de todo Clerkenwell —repetía siempre—, y si me podéis enseñar unos que brillen más en todo Londres, pues bien, me gustaría verlos. Mire cómo se le refleja la cara en ellos. Se le refleja, y nunca será de otra manera, no mientras yo esté sobre la faz de la tierra.

Era cierto que podías verte en ellos, pero tenían una forma tan peculiar que cuando te mirabas, tu cara aparecía extraordinariamente larga y curvada, como si alguien te hubiese tirado de la punta de los pelos hasta dejarte tan alargado como una masa de harina.

—He estado haciendo un cartel —le conté a Tassie mientras ésta cortaba lonchas de jamón, rosado y delicioso, de una pata reluciente—, de un tal Cockburn.

—Fantástico —repuso—, aunque si me deja decirle, señoriiito Mog, no estoy segura de a qué Cockburn se refiere.

—Cockburn es… —bajé la voz por si acaso en aquel local vacío hubiese escondida alguna oreja indiscreta—. ¡Cockburn es el nombre de un presidiario! —Solté un silbido, satisfecho conmigo mismo—. El tipo se ha escapado de la Prisión Nueva y ahora anda suelto. ¡Un hombre tremendamente feo! Con los ojos como los de una rata —dije al ver un hociquito rosado apareciendo en el bar desde un agujero cerca de la pata de una silla. El bicho echó un vistazo a Lash y al instante volvió a desaparecer en la oscuridad.

—Seguro que lo reconoceré —replicó Tassie—. Todo el mundo dice que, en Clerkenwell, Tassie es la mejor a la hora de juzgar a las personas. Si entra en este establecimiento sabrá al instante que ha cometido un error. —La harina del pan que tenía en la mano la hizo estornudar, y una nube de polvo blanco quedó suspendida en el aire y lentamente se fue posando sobre los surtidores bruñidos. La patraña soltó un par de maldiciones en voz baja y agarró el trapo para limpiarlos—. ¿Y qué ha hecho este tipo para que lo metan en chirona?

—No lo sé —contesté—, pero es muy peligroso. Eso es lo que pone en el cartel. Sale un dibujo de su cara y es de lo más feo y desagradable. El señor Cramplock cree que es un asesino.

—Vaya, pues espero que no nos asesine a ninguno de nosotros —bromeó Tassie con la boca llena de jamón—, si no ¿quién se encargará de que La Cabeza de la Muñeca siga sirviendo cerveza y la imprenta siga imprimiendo? Nosotros dos, señoriiito Mog, trabajamos más que todos en esta ciudad, y si un día faltamos, habrá una buena ración de lloros. —Y se metió otro pedazo de jamón en la boca.

—¡Eh, no se coma nuestro jamón! —le pedí.

—Todavía no es suyo, es mío hasta que me lo pague —soltó la patrona—, y yo hago lo que me da la gana con mi jamón, señoriiito Mog. Yo no soy una ladrona, señoriiito Mog, y nunca me encontrará dentro de la Prisión Nueva, ni este año ni ninguno. Usted tiene más puntos para acabar allí dentro, incluso antes de hacerse un hombre, siendo el barril de diabluras que es.

Me pareció que no era muy justo que me llamara barril, porque no paraba de repetir que yo estaba en los huesos y que si me ponía de perfil, nadie me podía ver.

—Tome —me dijo—, como aún está en edad de crecer, bébase esto aquí mismo y luego le lleva un poco al viejo Clamprock.

—Cramplock —corregí, y tomé el vaso que me ofrecía.

—¡Oh, qué ganas de líos tiene esta noche! —exclamó—. ¿Sabe qué le dirían algunos, señoriiito Mog? Tiene demasiados humos en la cabeza. Oh, es de lo más listo, este diablillo de la imprenta. Pero será mejor que aprenda a callar, porque los hay que son mucho más listos que él, y si no se anda con cuidado…

Dejé de escucharla y acerqué los labios al vaso, que estaba lleno hasta el borde de una cerveza fresquita y espumosa del color del té fuerte. Tomé un sorbo largo, me relamí los labios y abrí los ojos como platos al notar el regusto amargo que me cubría la lengua. A veces había oído a algún tipo criticar la cerveza de Tassie a sus espaldas, pero a mí siempre me pareció que estaba muy buena, y cualquiera que hubiese intentado probar el agua que salía de la fuente de la plaza, venida directamente de las profundidades turbias del Fleet, no tardaría en llegar a la conclusión de que la peor de las cervezas era mejor opción.

Cuando dejé el vaso vacío encima de la barra, Tassie estaba abrillantando los surtidores vigorosamente y seguía murmurando.

—Gracias, Tassie —murmuré, y supongo que debí decirlo con suficiente humildad, porque dejó de quejarse y me alargó el paquete que acababa de preparar.

—Esto te sentará bien, ya verás —me dijo—. Además te he puesto un hueso, envuelto por separado, para Lash. Son cuatro peniques y medio, y no dejes que te asesinen de camino a la imprenta.

Le dije que así lo haría y agarré el tentador paquete marrón, lleno de gruesas rebanadas de pan, un buen trozo de jamón y unas botellas de cerveza. Cuando guardó mi dinero en un saquito bajo la barra, oí un tintineo de monedas. Y Lash y yo salimos por la puerta hacia la calle.

De vuelta, al doblar las esquinas irregulares, las casas se inclinaban hacia mí y volvían a su lugar para dejarme paso. Al pasar por debajo de una ventana, oí cómo alguien soltaba una risa grave e, inquieto, agarré a Lash del collar. Me había bebido la cerveza tan de prisa que sentía un ligero mareo, y el callejón parecía más estrecho que de costumbre. Una nube de moscas salió volando de una boñiga que algún perro había depositado en los adoquines, y tuve que tirar con fuerza de Lash para que no fuera a investigar.

Me tomé en serio el consejo de Tassie. Llevar un paquete de comida por esas calles podía convertirme en el blanco de cualquier granuja hambriento que estuviera rondando por ahí, y había algunos que no se lo pensarían dos veces a la hora de matar a un chiquillo de doce años a cambio de una comida decente. Llevar a Lash conmigo me tranquilizaba, pero sabía que había tipejos desesperados que no habrían considerado a Lash un gran obstáculo para conseguir lo que querían. El resto del camino hasta la imprenta lo hice corriendo y, con Lash saltando a mi lado, me podía imaginar que sólo era un juego, pero agradecí llegar ante la portezuela de la imprenta.

Cramplock seguía allí, atareado en la chirriante prensa con la que hacía los carteles de teatro. Levantó la cabeza al oírme abrir la puerta.

—Ah, Mog —me dijo, soltando la palanca, y se acercó a mí frotándose la mejilla—, ¡el portador de cosas ricas! —Le di el paquete y lo dejó en la mesa, encima de mi cartel de Cockburn—. ¡Jamón! —exclamó al abrir el papel marrón—. ¡Y cuánto pan!

Se rió entre dientes y metió un trozo de jamón entre dos rebanadas de pan. El hocico de Lash resoplaba expectante sobre el borde de la mesa y Cramplock, con indulgencia, le dio un pedacito de jamón.

—¿Has visto a algún asesino durante el trayecto, eh? —bromeó pensando hacer un gran chiste. A mí no me hizo ninguna gracia—. Hum —exclamó masticando con ganas el pan con jamón—, estos carteles ya están casi listos. Pero después… —tragó la comida— tengo que ir a ver a una persona. —Tomó unos sorbos de cerveza directamente de la botella, parpadeó y tosió varias veces—. Y quiero que tú vayas a hacerme un recado urgente —dijo, y dio otro gran bocado de pan con jamón—. Tengo una factura para el señor Flethick, en Corporation Row —farfulló, pero tenía la boca tan llena de comida que la frase le salió como—: Ftengfff—umfff—faggura—farrra—emmzeffor—Flfff—Corf—ffrmmm.

—¿Qué? —pregunté.

Engulló lo que tenía en la boca y tosió. Le salieron disparadas unas cuantas miguitas de pan, que aterrizaron en un rodillo recién entintado. Cerró los ojos, volvió a tragar y después los volvió a abrir aliviado, como si hubiera temido no sobrevivir al esfuerzo.

—El señor Flethick —repitió—, en Corporation Row. Pero antes de que te vayas… —señaló con un dedo sucio de tinta— … tienes que terminar éstos. —Y aunque estaba señalando el pedazo de jamón de encima de la mesa, supe que se refería al cartel que descansaba debajo.

Tenía que hacer un centenar de carteles. Después de comer, envié a Lash a su cesta y me puse manos a la obra. Un centenar de Cockburn. Cada vez que sacaba un cartel recién hecho de la imprenta, me quedaba impresionado por el rostro del presidiario y las duras palabras en letra negrita que acompañaban su nombre. A cada nuevo cartel, la cara parecía salir más fea y más musculosa. Los duplicados de Cockburn se amontonaban uno encima del otro sobre la mesa.

Los signos de exclamación salían cada vez más grandes y negros. Me enjugué la frente. El golpeteo y el chirrido de la imprenta y el crujir del papel al entrar y salir de la máquina me estaban provocando dolor de cabeza. También me dolía el brazo, de subir y bajar la plancha. El aire estaba saturado de tinta, y yo estaba algo mareado por la cerveza. Eché un vistazo a la ventana y vi que fuera ya estaba oscureciendo.

El señor Cramplock apareció desde la trastienda, donde había estado ocupado trabajando en otros encargos. Vi que agarraba el sombrero. Algunos de los impresores que conocíamos en el vecindario vivían en las habitaciones sobre su taller, pero el local de Cramplock era tan pequeño que no había suficiente espacio para que alguien pudiera vivir cómodamente, sólo Lash y yo, en nuestro sencillo cuarto. De manera que Cramplock tenía alquilada una habitación a pocos minutos del taller. Creo que solía discutir a menudo con el casero, porque todos los meses, por la misma época, Cramplock se volvía tremendamente gruñón y empezaba a refunfuñar sobre los beneficios que habíamos conseguido.

—Me voy, Mog —me informó, echando una mirada a los carteles que yo estaba apilando—. Parece que estás haciendo un buen trabajo. Déjalos encima del banco y mañana ya me encargaré yo de ordenarlos.

—Sí —respondí.

—Asegúrate de volver a entintar dentro de poco —me recomendó sin dejar de examinar mi trabajo mientras abría la puerta—. Mejor… hazlo ahora.

—Sí —contesté.

—No te olvides de la factura para Flethick.

—No —repuse, apretando los dientes.

—Y si sales, acuérdate de cerrar bien las puertas.

—¿Se va o se queda? —le espeté. Abrió la boca con la evidente intención de decirme que no fuera tan impertinente, pero debía de estar tan harto de repetírmelo continuamente, que en esta ocasión decidió que el esfuerzo no valía la pena. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas.

Seguí con mi trabajo, acercándome al centenar de copias. Los Cockburn iban sumándose uno tras otro en la pila, y yo me alegraba de cubrir ese rostro espantoso con una nueva hoja de papel, a pesar de que en cada una también aparecía retratado el rostro espantoso. ¡Copia tras copia!

Tenía tantas ganas de terminar el trabajo y estaba tan harto de ver los inacabables Cockburn, que ya ni me preocupaba de poner el papel bien recto. Algunos de los Cockburn salían algo torcidos, aunque con el cansancio, ya no me daba cuenta. En otras copias había metido la hoja en la imprenta con tanta prisa que la palabra «¡PELIGROSO!» salía de los bordes del papel. Los carteles eran casi tan grandes como yo, y al transportar las pesadas hojas de papel hasta el banco se me iba quedando toda la ropa y la cara sucias de tinta fresca. Un ejército de Cockburn daba vueltas alrededor de mi cabeza, sus ojos me agujereaban el cerebro como la carcoma se come la cubierta de un libro para empezar a devorar su contenido. Decidí colocar los carteles recién impresos boca abajo, para no tener que verlos.

Pero había perdido la cuenta, y tuve que volver a la pila a contar cuántos había hecho. Cramplock nunca habría cometido semejante error, siempre los ordenaba en paquetes de diez, de manera que con una mirada podía saber cuántos le faltaban por hacer. En cambio a mí me tocó repasar todos los Cockburn, contando cuántas veces esa cara horrible me contemplaba.

Ciento seis. Había hecho más de la cuenta, pero por lo menos eso quería decir que podía tirar los más torcidos. Me quede tan aliviado cuando empecé a desmontar la plancha, que me olvidé por completo del encargo que Cramplock me había hecho hasta que, al limpiarme las manos, me fijé en el sobre que había junto a la puerta. En él podía leerse «señor Flethick», escrito a mano con la espantosa caligrafía de Cramplock. Era bueno que Cramplock fuera impresor, porque si no, nadie habría podido entender ni una sola palabra de lo que escribía. Quizá fuera por esa razón que había escogido ese oficio.

En una de las botellas todavía quedaba un resto de cerveza. La vacié agradecido y acto seguido agarré el sobre, llamé a Lash con un silbido y nos aventuramos a salir a la oscuridad de las calles.

Por alguna razón, no me pude resistir a volver a echar una mirada a las oscuras ventanas del gran edificio vecino. Con la cabeza llena de ojos de presidiario, aquella noche esas ventanas me resultaron especialmente sobrecogedoras. Tiré de la correa de Lash y aceleré el paso. Las calles estaban poco iluminadas, y no me apetecía demasiado pasar por delante de las puertas de la prisión, que estaba muy cerca de donde Flethick vivía. No cesaba de oír silbidos lejanos en la oscuridad y el eco de pasos corriendo por los callejones. Me estremecí, agradeciendo tener la pinta de un chiquillo mal vestido y no la de un rico caballero con sombrero de copa, reloj de bolsillo colgando de una cadena y un buen dinero para sacarle a punta de cuchillo.

Flethick vivía en un patio oscuro, al que solamente se podía acceder a través de un arco de ladrillos que, desde la calle, parecía una puerta hacia la nada. Tiré a Lash de la correa e intenté arrastrarlo bajo el arco, pero no quería entrar. Se sentó gimoteando, primero mirando hacia el oscuro arco y luego hacia mí, negándose a avanzar. No tenía otra opción: no podía incumplir el encargo del señor Cramplock. De manera que até a Lash a una farola y, tras respirar profundamente, me enfrenté a la amenazante oscuridad del arco y me sumergí en ella.

Por todos lados me rodeó la oscuridad. En algún lugar cercano, un bebé lloraba, y muy lejos, el reloj de una iglesia dio la media hora. De repente, me sentí presa del pánico, sobrecogido por la sensación de que esas paredes pudieran aprisionarme. Estuve a punto de abandonar mi misión por completo, dar media vuelta y huir corriendo a través del arco, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a las tinieblas del patio interior, pude ver que en el rincón más apartado había una ventana del segundo piso que brillaba mortecina, como a veces brilla la luna cuando la tapa una nube ligera. Era la única luz y la única señal de vida en todos los edificios que me rodeaban y, armándome de valor, me dirigí hacia la puertecilla.

Estaba demasiado oscuro para poder leer los nombres en el portal, pero a pesar de eso empujé la puerta y ésta se abrió con un chirrido seco. Ante mí aparecieron unas escaleras tenebrosas. Me pareció escuchar voces lejanas en el piso de arriba y cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi el contorno anaranjado de una puerta con una luz brillando tras ella. Allí, en el rellano, se oían las voces con mayor claridad: eran graves y discontinuas, una serie de murmullos entrecortados más que una conversación.

Me acerqué a la puerta y alcé el puño para llamar, pero de repente mi nariz captó un olor extraordinario. Por un momento me sumí en un estado de confusión. Miré hacia el techo, luego hacia la escalera, y sentí un mareo, como si corriera el peligro de caer por donde había subido. Fui a agarrarme a la barandilla, o al menos a donde yo creía que debía estar la barandilla. Pero no estaba allí y me caí de bruces contra la puerta, la abrí de golpe y entré en la habitación de una manera mucho más súbita y brusca de lo que había sido mi intención.

Intenté no quedarme tirado en el suelo más tiempo del necesario, ya que vagamente noté que en la habitación había unos cuantos hombres y sin duda querrían alguna explicación de mi brusca aparición. Pero cuando me hube levantado, me di cuenta de que había causado un revuelo mínimo.

Parpadeé y me encontré ante una neblina anaranjada, en una habitación tan llena de humo y mal iluminada que casi no se podía ver la pared del fondo. Había seis hombres. Cuatro de ellos estaban medio sentados, medio tendidos sobre unas grandes butacas; no hacían el más mínimo ruido y parecían no ver nada, como si estuvieran disecados. Los otros dos se hallaban sentados en el suelo, cerca de donde yo estaba, y se habían quedado mirándome sin comprender qué pasaba.

—Tengo… esto… una factura para el señor Flethick —dije intentando sonar lo más eficiente posible. Tosí. El aire era repugnante ahí dentro.

—Eee… ¿El señor Flethick? —repetí. Sólo se oyó el silencio.

—Yo soy el señor Flethick —respondió entonces uno de los hombres sentados en el suelo. Hablaba de una manera peculiarmente lenta, como si las palabras tuviesen que luchar contra el aire enrarecido para llegar hasta mí.

Le tendí el sobre, y cuando lo hice me percaté de la larga pipa que tenía en las manos. No hizo ni el más mínimo amago de coger el sobre. Quizá fuera tullido.

—No se levante —le dije y me arrodillé a su lado.

Tenía los ojos vidriosos y la vista perdida. ¿Sería ciego?

—¿Quién es éste? —murmuró uno de los otros hombres de la habitación, no sabría decir cuál.

—Soy el chico que trabaja con Cramplock, señor —repuse con nerviosismo. El señor Flethick torció el cuerpo sobre el suelo para poder mirarme mejor.

—¿El chico de Cramplock? —preguntó, y lentamente su rostro adoptó una expresión divertida—. El diablillo de la imprenta, ¿verdad? Seguro que has venido a arrastrarnos al infierno. —Agitó la mano hacia mí, descoordinado, intentando tocarme el brazo—. Siéntate, chico de Cramplock —continuó arrastrando las palabras—. ¿Cómo te llamas, eh?

—Winter, señor. Mog Winter.

—Pues bien, Mog Winter —comenzó, y cuando se volvió hacia mí, me lanzó el aliento directo a la cara—, le dices a Cramplock…

Parecía estar buscando las palabras. Hizo una larga pausa y se llevó la larga pipa a los labios. La luz de las velas que había en la habitación proyectaba sobre el techo las temblorosas sombras de los hombres. Mientras esperaba a que continuara hablando, volví a sentirme mareado.

—Le dices a Cramplock —prosiguió con voz insegura—, que no quiero su factura. ¿Se lo dirás?

—Pero el señor Cramplock me pidió que se la diera, señor —repuse.

—Ya lo sé, chico. Ya lo sé.

—Lo conozco bien, señor —continué—, y no creo que se lo tome muy bien si vuelvo sin haberle entregado la factura.

—Bueno, si me lo pones así —replicó Flethick—. Cramplock no se lo tomará muy bien. No podemos dejar que eso pase.

La sonrisa que continuaba dibujada en sus labios ya no era una sonrisa divertida sino que había tomado un aspecto siniestro. De repente, me dio mucho miedo.

—Entonces dame la factura —ordenó. Y con un lento movimiento de todo su cuerpo, me arrebató el sobre de la mano y lo pasó directamente sobre la llama de la vela más cercana. El fuego prendió en la carta y en pocos segundos las llamas ya la habían consumido. Las delgadas cenizas negras de lo que había sido la carta se esparcieron alrededor de la vela, tan lentamente como la nube de humo ascendía por el aire.

Todo en la habitación pasaba lentamente. Sentía el cerebro como si lo tuviera atrapado en una pesada quietud, como cuando una mosca intenta salir de una taza de miel. Me lagrimeaban los ojos y, cada vez que parpadeaba, los hombres parecían estar más lejos. Los cuatro sentados en las butacas se habían alejado tanto que casi los había perdido de vista más allá del horizonte.

Oí un eco y me di cuenta de que alguien me había hecho una pregunta.

—¿Qué? —dije.

—¿Hay alguien más fuera? —me preguntaba Flethick.

—No he visto a nadie —contesté frotándome los ojos.

—No vendrá aquí esta noche —dijo otro de los hombres en voz baja—. Habrá preferido las tres amigas.

—No somos suficientemente buenos, ¿verdad? —gruñó otro desde el horizonte.

—Esperará el momento oportuno. En las tres amigas no levanta sospechas.

—Siempre que la cosa no vaya mal.

El hombre sentado al fondo de la habitación parecía estar muy interesado en que nada fuera mal. Flethick chupaba su pipa y me observaba, atentamente, quizá demasiado atentamente, con unos ojos que parecían mirar más allá de mi cuerpo, hacia otra dimensión. «Está viendo mi fantasma», pensé sintiendo un escalofrío.

—El Sol de Calcuta —canturreó uno de los hombres con voz suave—. ¡El Sol de Calcuta! ¡Cuánta riqueza! —Se puso a reír, pero no fue para nada gracioso. Nadie rió con él, y además reía sin hacer ruido. Tan sólo le temblaba el cuerpo, como si le doliera.

—Cállate —le ordenó Flethick con voz clara y amenazante.

Se volvió hacia mí. Su imagen bailoteaba ante mis ojos. Sin mover los labios, me dijo—: Ya te puedes largar, diablillo, y si puedes recoger las cenizas de tu factura, mejor que te las lleves. —A pesar de que arrastraba las palabras, pude detectar la violencia que había en su voz—. Y no has estado nunca en esta habitación, ni tampoco has visto nunca a estos hombres. Todo ha sido un sueño. ¿Entendido?

Me encontré asintiendo con la cabeza. Me lo creí a medias. No me habría extrañado si de repente lo hubiese visto desvanecerse en el aire y me hubiese despertado en mi cama.

—Porque si recuerdas más de la cuenta —continuó Flethick—, hay hombres en Londres que pueden ayudarte a olvidar.

—Pídeselo bien al contramaestre —soltó el hombre de las risitas—, ¡y te cortará el pescuezo!

—Cállate —ordenó Flethick de nuevo—, ya te has ido demasiado de la lengua. —Volvió a mirarme como si yo fuera su peor enemigo. Me había dicho que me largara, y yo seguía delante de él—. ¡Fuera de aquí! —masculló furioso—. ¡Y OLVÍDALO TODO!

Bajé las escaleras a trompicones, y estuve a punto de caerme de bruces en medio de la noche, con la cabeza turbia por el aire enrarecido de aquella pequeña habitación y con la amenaza final de Flethick resonándome en los oídos. Empecé a captar, como si los viera por primera vez, los detalles del encuentro que había tenido. Arriba había sido incapaz de pensar con claridad. Me llené los pulmones de aire fresco y limpio, y empecé a comprender lo que acababa de ver. A pesar de la actitud letárgica de esos hombres, había violencia en sus palabras. Me di cuenta de que seguía temblando de miedo. Seguro que estaban tramando algo turbio. «¡Qué riqueza! —había soltado riendo el hombre indiscreto—. ¡El Sol de Calcuta!»

Atravesé el arco de ladrillos y parpadeé al encontrarme ante la pared de la prisión, alta, negra y húmeda. Lash seguía atado a la farola, y escarbaba entre los adoquines. Al verme, tiró de la correa para darme la bienvenida, y cuando lo desaté casi me lanzó al suelo de alivio al ver que había conseguido escapar.

—¡Cuánto me alegro de verte! —murmuré. Me acuclillé a su lado unos segundos y dejé que me lamiera la cara, mientras lo acariciaba por debajo de la barbilla.

A lo lejos, una campana dio las horas. Ocho… nueve… diez… once… De repente me sentí inmensamente cansado. Eché un vistazo a ambos lados de la callejuela y vi que estaba desierta. La única luz que se veía brillaba tenuemente desde la esquina siguiente, muy lejos de donde nos hallábamos. En mi cabeza se repetían las palabras del hombre de las risitas: «Pídeselo bien al contramaestre, ¡y te cortará el pescuezo!». Y de repente, con una desagradable sensación, recordé dónde me encontraba: a pesar de que los letreros de la calle la designaran por el nombre de Corporation Row, el callejón oscuro y de altos muros que rodeaba el perímetro de la prisión tenía otro nombre. Casi toda la gente que vivía en el barrio lo llamaba el Callejón de los Degolladores.

Me levanté, recogí la correa de Lash hasta notarlo bien pegado a mis talones e hice que me siguiera. A ninguna persona con un mínimo de sentido común se le ocurriría entretenerse por esas calles después de oscurecer. Al pasar delante de un portal estrecho, oí un silbido apagado, como el ulular de un búho, y supe que era una señal que le hacía un ladrón a otro, el lenguaje secreto de los niños y jóvenes harapientos que se ganaban la vida vigilando cuando el resto de la gente descansaba despreocupada. Lash gruñó, y el corazón me empezó a latir más de prisa al pensar en los posibles asesinos que acechaban por allí, en los hombres siniestros de la habitación llena de humo, en Cockburn y en la prisión de la que acababa de huir, cuyos muros se alzaban ominosos a mi derecha. Corría a ciegas, y al doblar la esquina, tropecé con alguien que avanzaba en dirección contraria.

Estuve a punto de soltar un grito, pero antes de que pudiera hacerlo, la otra persona ya se había desvanecido en la oscuridad. Lash se puso a aullar y a tirar de la correa, queriendo perseguir a aquella figura sombría, cuyos pasos ya se perdían entre los altos muros de ladrillo. Pero le había visto bajo la luz de la farola, y tenía clavada en la memoria la imagen de su cara de asombro. Un hombre alto con un grueso abrigo negro, de cuyo cuello surgía una cabeza oscura, casi calva, con la frente amplia brillando como una cúpula bajo la luz de gas; tenía los ojos muy blancos, duros y penetrantes, la nariz curvada como el pico de un cuervo y bajo ella, un bigote negro acabado en punta a ambos lados. ¡No podía ser ningún vecino de Clerkenwell! Tenía prisa por llegar a alguna parte, eso era evidente. Un extranjero perdido en Londres, buscando a alguien, o quizá huyendo de alguien. Y la mirada que había en sus ojos, y que todavía se clavaba en mí, aunque él ya se había ido, escondía alguna intriga tan oscura y amenazadora como las puntas de su bigote.