En el cual el fusil del profesor Tartelett se conduce verdaderamente en forma maravillosa

Pero entonces se le escapó a Godfrey una exclamación que hizo dar un salto al profesor. Ya no era posible dudar; los salvajes debían saber que la isla estaba ocupada por seres humanos, puesto que el pabellón izado hasta entonces en la extremidad del cabo, substraído por ellos, no flameaba ya en el extremo del mástil de Flag-Point.

Había llegado, por tanto, el momento de poner en ejecución lo proyectado: ir en reconocimiento a fin de ver si los salvajes estaban todavía en la isla y qué hacían.

—¡Partamos! —dijo a su compañero.

—Partir, bien; pero…

—¿Preferís mejor quedaros aquí?

—Con vos, Godfrey… ¡sí!

—¡No, solo!…

—¡Solo… nunca!

—¡Entonces… venid!

Comprendiendo Tartelett que nada haría volver a Godfrey sobre su decisión, tomó el partido de acompañarle. No hubiera tenido valor para quedarse solo en el Will-Tree.

Antes de salir, Godfrey se aseguró de que sus armas se hallaban en buen estado. Los dos fusiles fueron cargados con bala y uno de ellos pasó a manos del profesor, que parecía tan embarazado con esta arma como lo hubiese estado un natural de las Pomotou. Además, tuvo que suspender uno de los cuchillos de caza a su cinturón, al cual ya estaba adherida, la cartuchera. También le vino al pensamiento llevarse igualmente su violín, imaginándose quizá que los salvajes serían sensibles al encanto de este crin-crin del que todo el talento de un virtuoso no hubiese podido atenuar su aspereza… Godfrey tuvo algún trabajo en hacerle abandonar esta idea, tan ridícula como poco práctica.

Debían de ser entonces las seis de la mañana. La cima de los secoyas se encendía con los primeros rayos del Sol.

Godfrey entreabrió la puerta, dio un paso hacia fuera y observó el grupo de árboles. Soledad completa. Los animales se habían vuelto a la pradera. Se los veía triscar tranquilamente a un cuarto de milla. Nada en ellos denotaba la menor inquietud.

Godfrey hizo seña a Tartelett de que se le uniera. El profesor, abrumado con sus arreos de combate, le siguió mostrando cierta vacilación. Entonces Godfrey cerró la puerta luego de haberse asegurado de que se confundía absolutamente con la corteza del secoya. Después, habiendo echado al pie del árbol un puñado de maleza, sujeta por grandes piedras, se dirigió hacia el río, pues pensaba descender por la orilla, si hacía falta, hasta su desembocadura. Tartelett le seguía haciendo preceder cada uno de sus pasos por una mirada inquieta, dirigida circularmente hasta el límite del horizonte; pero el temor de quedarse solo hizo que no dejara que se le adelantase su compañero.

Llegado al límite del grupo de árboles, Godfrey se detuvo. Sacando entonces el anteojo de su estuche recorrió con extrema atención toda la parte del litoral que se extendía desde el promontorio de Flag-Point hasta el ángulo nordeste de la isla.

No aparecía ni un ser viviente; ni una humareda de campamento se elevaba en el aire.

La extremidad del cabo estaba igualmente desierta, pero allí encontrarían sin duda numerosas huellas de pasos recientemente impresas. En cuanto al mástil, Godfrey no se había engañado: si bien el palo se erguía todavía sobre la última roca del cabo, no se hallaba acompañado de su pabellón. Evidentemente, los salvajes, después de haber llegado a este lugar, se habían apoderado del paño rojo, que debía de excitar su codicia, y vuelto a ganar la embarcación en la desembocadura del río.

Godfrey se dio vuelta entonces para poder abrazar con la mirada todo el litoral del oeste, que no era sino un vasto desierto desde Flag-Point hasta más allá del perímetro de Dream-Bay.

Por lo demás, ninguna embarcación aparecía en la superficie del mar. Si los salvajes habían vuelto a tomar su prao, era preciso deducir que ahora éste rasaba la costa al abrigo de las rocas tan cerca de ellas que no era posible percibirlo.

Sin embargo, Godfrey no podía ni quería quedar en la incertidumbre. Le importaba mucho saber si el prao había abandonado o no definitivamente la isla. Ahora bien, con el fin de asegurarse de ello era necesario alcanzar el lugar en que los salvajes habían desembarcado la víspera, es decir, la desembocadura misma del río, que formaba una estrecha caleta. Esto fue en seguida intentado.

Las orillas de la pequeña corriente de agua, sombreadas por algunos grupitos de árboles, se hallaban rodeadas de arbustos por un espacio de alrededor de dos millas. Más allá, y a lo largo de quinientas a seiscientas yardas hasta el mar, el río corría entre orillas descubiertas. Esta disposición iba pues a permitir aproximarse, sin riesgo de ser vistos, cerca del lugar de desembarco; pero también podía suceder que los salvajes se hubiesen ya aventurado a remontar el curso del río. Por consiguiente, a fin de hacer frente a esta eventualidad, procedería avanzar con extremada prudencia.

Sin embargo, Godfrey pensaba, y no sin razón, que a esta hora matinal los salvajes, fatigados por una larga travesía, no debían de haber dejado su lugar de varadura. Incluso podría ser que estuvieran durmiendo aún, ya en su piragua, ya en tierra. En este caso, habría que pensar en si sería conveniente sorprenderlos.

El proyecto fue pues puesto en ejecución sin demora. Importaba no dejarse adelantar. En parecidas circunstancias, lo más frecuente es que la ventaja pertenezca a quien da los primeros golpes. Cargados los fusiles, se comprobaron las mechas, e igualmente se hizo respecto a los revólveres; luego Godfrey y Tartelett empezaron a descender desfilando por la orilla izquierda del río.

Todo se encontraba en calma en los alrededores. Bandadas de pájaros se cruzaban de una orilla a otra persiguiéndose a través de las altas ramas sin mostrar inquietud alguna. Godfrey marchaba delante, pero bien puede creerse que a su compañero le cansaba seguir su paso. Yendo de un árbol a otro, ganaron el litoral sin arriesgarse demasiado a ser vistos. Aquí los matojos de arbustos los ocultaban a la orilla opuesta; allí su misma cabeza desaparecía entre las grandes yerbas, cuyo movimiento más bien denotaba el paso de un hombre que el de un animal. Pero, fuese como fuese, la flecha de un arco o la piedra de una honda siempre podían llegar de manera imprevista. Convenía desconfiar.

Con todo, pese a las recomendaciones que le eran hechas, Tartelett, tropezando contra pequeñas sinuosidades del terreno, se cayó dos o tres veces, lo que hubiera podido comprometer la situación. Godfrey llegó hasta lamentar haberse hecho seguir de un hombre tan torpe. Realmente, el pobre Tartelett no podía serle de gran ayuda. Más hubiera valido sin duda dejarlo en el Will-Tree o, de no haber consentido en ello, esconderlo en alguna espesura del bosque; pero ya era demasiado tarde.

Una hora después de haber dejado atrás el grupo de secoyas, Godfrey y su compañero habían franqueado una milla, una milla sólo, porque la marcha no se hacía fácil bajo estas altas yerbas y entre este amasijo de arbustos. Ni uno ni otro había visto nada sospechoso. En este lugar los árboles faltaban en el espacio de un centenar de yardas por lo menos, el río corría entre orillas desnudas y el terreno se mostraba más descubierto.

Godfrey se detuvo y observó cuidadosamente toda la pradera a derecha e izquierda del riachuelo.

Todavía nada parecía inquietante, nada que indicase la aproximación de los salvajes. Verdad es que éstos, no pudiendo dudar de que la isla estuviese habitada, tampoco se habrían adelantado sin tomar precauciones; habrían puesto tanta prudencia en aventurarse al remontar el curso del pequeño río como Godfrey había puesto al bajarlo. Era pues de suponer que, si merodeaban alrededor de las cercanías, no sería sin aprovecharse ellos también del abrigo de esos árboles o de esos altos matojos de lentiscos y mirtos, sumamente útiles para una emboscada.

Cosa peregrina, pero bastante natural en rigor. A medida que avanzaba Tartelett, no viendo enemigo alguno, perdía poco a poco algo de sus inquietudes y empezaba a hablar con desprecio de aquellos «caníbales risibles». Godfrey, por el contrario, parecía hallarse con mayor ansiedad. Fue, redoblando sus precauciones, cuando, después de haber atravesado el espacio despejado, volvió a tomar la orilla izquierda bajo el amparo de los árboles.

Una hora de marcha le condujo entonces al lugar en que las orillas ya no estaban bordeadas sino de arbustos achaparrados en los que la yerba, menos espesa, comenzaba a resentirse de la cercanía del mar. En estas condiciones se hacía difícil ocultarse a menos de avanzar arrastrándose sobre el suelo, que es lo que hizo Godfrey y recomendó a Tartelett que hiciera.

—¡Si no hay ya salvajes! ¡Si ya no hay antropófagos! ¡Si se han marchado! —dijo el profesor.

—¡Los hay! —respondió en baja voz pero vivamente Godfrey—. ¡Deben de estar ahí! ¡Vientre a tierra, Tartelett, vientre a tierra! ¡Estad listo para hacer fuego, pero no tiréis sin orden mía!

Godfrey había pronunciado estas palabras con tal acento de autoridad, que al profesor, notando que sus piernas no le sostenían, no le fue preciso esfuerzo alguno para ponerse en la posición requerida. ¡Y qué bien lo hizo!

Efectivamente, Godfrey tuvo razón al hablar como lo hizo.

Desde el sitio que los dos ocupaban entonces no se podía ver el litoral ni el río adentrándose en el mar. Ello era debido a que un recodo de las orillas detenía bruscamente la mirada a una distancia de cien pasos; pero por encima de este corto horizonte, cerrado por una tumescencia de las orillas, una espesa humareda se elevaba recta en el aire.

Godfrey, extendido sobre la yerba y con el dedo en el gatillo de su fusil, observaba el litoral.

«Este humo —se dijo— ¿no será de la especie de aquellos que ya he entrevisto un par de veces? ¿Se debe deducir que unos indígenas han desembarcado ya al norte y al sur de la isla y que estas humaredas procedían de fuegos encendidos por ellos? Pero no, eso no es posible, dado que nunca he encontrado cenizas ni trazas de hogueras ni carbones extinguidos. ¡Ah, lo que es esta vez, he de saber a qué atenerme!».

Y por un hábil movimiento de reptación que Tartelett imitó lo mejor posible, llegó, sin sobrepasar con la cabeza las yerbas, hasta el recodo del río, pudiendo así observar desde allí fácilmente toda la parte de la orilla a través de la cual discurría el riachuelo. Un grito estuvo a punto de escapársele. Su mano se posó sobre el hombro del profesor para impedirle todo movimiento. ¡Inútil ir más adelante…! ¡Godfrey veía ahora lo que había ido a averiguar!

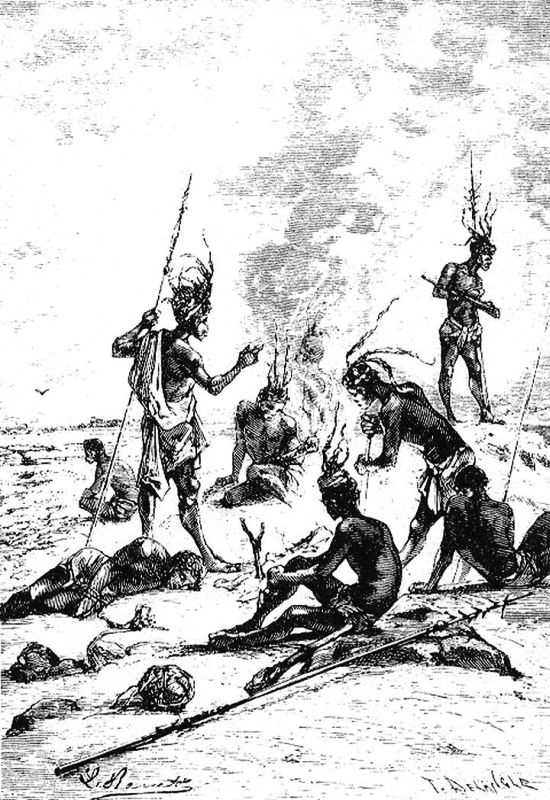

Una gran hoguera de madera encendida sobre la playa en medio de rocas bajas lanzaba al cielo su penacho de humo. Alrededor de este fuego, atizándolo con nuevas brazadas de madera con la que habían hecho un montón, iban y venían los indígenas desembarcados la víspera. Su canoa estaba amarrada a una gruesa piedra y, levantada por la marea ascendente, se balanceaba sobre las pequeñas ondas de la resaca.

Godfrey podia distinguir todo lo que sucedía en la playa sin necesidad de emplear su catalejo. No se hallaba ni a doscientos pasos del fuego, del que oía incluso el crepitar. Comprendió en seguida que no había que temer ser sorprendidos por detrás, porque todos los negros que él había contado en el prao estaban reunidos en aquel lugar.

Diez de los doce, en efecto, se ocupaban, unos, en mantener el fuego, otros, en enterrar estacas con la intención evidente de instalar un asador a la moda polinésica. Un undécimo, que parecía ser el jefe, se paseaba sobre la arena dirigiendo con frecuencia la mirada hacia el interior de la isla como si temiera algún ataque.

Godfrey reconoció sobre los hombros de este indígena el paño rojo del pabellón convertido en adorno de su indumentaria. En cuanto al salvaje duodécimo, estaba extendido en el suelo, estrechamente atado a un poste.

Godfrey no pudo menos de comprender a qué suerte estaba destinado este desgraciado. ¡Aquel asador era para asarle! ¡Aquel fuego era para hacerle asar! ¡No se había pues engañado Tartelett la víspera, cuando por presentimiento trataba a aquellas gentes de caníbales!

Es preciso convenir igualmente en que tampoco se había engañado al decir que las aventuras de Robinsones, verdaderas o imaginarias, todas estaban calcadas las unas sobre las otras. Bien cierto era que Godfrey y él se encontraban entonces en la misma situación que el héroe de Daniel de Foe, cuando los salvajes desembarcaron en su isla. Ambos iban, sin duda, a asistir a la misma escena de canibalismo.

Ahora bien, Godfrey estaba decidido a conducirse como este héroe. ¡No, él no dejaría asesinar al prisionero que apetecían aquellos estómagos de antropófagos! Se hallaba bien armado; sus dos fusiles —cuatro tiros—, sus dos revólveres —doce tiros—, podían poner en razón a once miserables a los que la detonación de un arma de fuego bastaría tal vez para hacerlos huir. Tomada esta determinación, esperó con perfecta sangre fría el momento de intervenir con un estrépito de truenos. No debería esperar largo tiempo.

En efecto, apenas habían transcurrido veinte minutos cuando el jefe se acercó al hogar. Luego con un gesto mostró el prisionero a los otros indígenas, que esperaban sus órdenes.

Godfrey se levantó. Tartelett, sin saber por qué, por emulación, hizo otro tanto. No comprendía ni qué pretendía hacer su compañero, que nada le había dicho de sus proyectos. Godfrey se imaginaba, evidentemente, que los salvajes, al ver su aspecto, harían un movimiento cualquiera, sea para huir hacia la embarcación, sea para lanzarse sobre él.

Nada de esto ocurrió. Ni siquiera parecía que se hubiesen dado cuenta de ellos, pero en este momento el jefe hizo un gesto más significativo. Tres de sus compañeros se dirigieron hacia el prisionero, le desligaron y le forzaron a marchar al lado del fuego.

Era un hombre joven todavía que, sintiendo llegada su última hora, quiso resistir. Decidido, si le era posible, a vender cara su vida, empezó por repeler a los que le retenían; pero bien pronto fue inmovilizado y el jefe, cogiendo una especie de hacha de piedra, se echó sobre él para machacarle la cabeza. Godfrey lanzó un grito que fue seguido de una detonación. Una bala había silbado en el aire, y debía de haber herido mortalmente al jefe, porque éste cayó al suelo.

Al ruido de la detonación los salvajes, sorprendidos como si jamás hubiesen oído un arma de fuego, se detuvieron. A la vista de Godfrey, los que sujetaban al prisionero le soltaron un instante. En seguida este pobre diablo se levantó y se lanzó a todo correr hacia el sitio donde percibía a su inesperado libertador.

En este momento resonó una segunda detonación. Era Tartelett, que sin apuntar —¡cerró los ojos, el excelente sujeto!— acababa de disparar, con lo que la culata del fusil le marcó sobre la mejilla derecha el más hermoso rasguño que hubo jamás recibido un profesor de baile y buenas maneras… Pero ¡lo que es el azar!, otro segundo salvaje cayó cerca del jefe.

Aquello fue entonces un sálvese quien pueda. Quizá los supervivientes creyeron habérselas con una numerosa tropa de indígenas a la que no podrían resistir. Quizá fue sólo que se aterraron a la vista de estos dos blancos, que parecían disponer de rayos de bolsillo… Y aquí los tenemos recogiendo a los dos heridos, llevándoselos, precipitándose a su prao, haciendo fuerza de remos para salir de la pequeña caleta, desplegando su vela, aprovechando el viento y dirigiéndose hacia el promontorio de Flag-Point, que no tardaron en doblar.

Godfrey no tuvo el pensamiento de perseguirlos. ¿Para qué matar más? Había salvado a su víctima y los había puesto en fuga; aquello era lo importante. Y todo se había hecho en tales condiciones, que de seguro aquellos caníbales no se atreverían jamás a volver a la isla Phina. Todo, pues, había ocurrido de la mejor manera. No quedaba ya más que gozar de la victoria, de la que Tartelett no dudaba en atribuirse la mayor parte.

Durante este tiempo el prisionero se había acercado a su salvador. Se había detenido un instante por el temor que le inspiraban estos seres superiores, pero casi en seguida había vuelto a correr hacia ellos. Así que llegó ante los dos blancos, se encorvó hasta el suelo y, tomando el pie de Godfrey, lo colocó sobre su cabeza en signo de servidumbre.

¡Era como para creer que este indígena de la Polinesia había leído también Robinson Crusoe!