En que Godfrey hace todo lo que cualquier otro naufrago hubiese hecho en parecidas circunstancias

La noche transcurrió sin incidente alguno. Los dos náufragos, agotados por la emoción y la fatiga, habían descansado tan tranquilamente como si hubiesen estado acostados en la más cómoda cámara del hotel de Montgomery-Street.

El siguiente día, 27 de junio, a los primeros rayos del Sol naciente, el canto del gallo les despertó.

Godfrey se percató casi en seguida de la situación vigente, en tanto que Tartelett tuvo que frotarse los ojos largo tiempo y estirar los brazos antes de situarse en la realidad.

—Y el desayuno de esta mañana ¿va a parecerse a la comida de ayer? —preguntó de primera intención.

—¡Así lo temo! —respondió Godfrey—, pero confío en que cenaremos mejor esta noche.

El profesor no pudo por menos de contener un gesto significativo. ¿Dónde estaban el té y los bocadillos que hasta entonces le eran llevados al despertar? ¿Cómo, sin este alimento preparatorio, podría llegar a la hora del almuerzo, que quizá tampoco llegaría a sonar?

Mas precisaba tomar un partido. Godfrey se daba buena cuenta de la responsabilidad que pesaba sobre él, sobre él solo, puesto que nada podía esperarse de su compañero. En esta caja vacía que servía de cráneo al profesor no podía haber ninguna idea práctica; Godfrey tenía que pensar, idear, decidir por dos.

Dedicó un primer recuerdo a Phina, su prometida, de la que había retardado aturdidamente el hacer su mujer; un segundo recuerdo a su tío Will, al que tan imprudentemente había abandonado, y dijo, volviéndose hacia Tartelett:

—Para variar nuestra costumbre, aquí tenemos todavía algunas conchas y media docena de huevos.

—¡Y nada para hacerlos cocer!

—¡Nada! —dijo Godfrey—; pero, si estos mismos alimentos nos faltasen, ¿qué diríais entonces, Tartelett?

—¡Diría que nada no es bastante! —respondió el profesor con seco tono.

Fue, sin embargo, necesario contentarse con este desayuno más que sumario, cosa que se hizo.

La idea, bien natural, que vino entonces a la mente de Godfrey fue la de llevar más adelante el reconocimiento comenzado la víspera. Antes que todo, importaba saber en cuanto fuera posible en qué parte del Océano Pacífico se había perdido el Dream, a fin de tratar de alcanzar algún sitio habitado de este litoral en que se pudiese organizar la repatriación o esperar el paso de un navío.

Godfrey observó que, si podía sobrepasar la segunda línea de colinas, cuyo pintoresco perfil se dibujaba por encima del bosque, quizá podría documentarse a este respecto. Ahora bien, calculaba que le precisarían una hora o dos para llegar allí, y fue a esta urgente exploración a la que resolvió consagrar las primeras horas del día.

Miró a su alrededor. Los gallos y las gallinas picoteaban en las altas yerbas. Los agutíes, cabras y corderos iban y venían por entre los árboles.

Claro que Godfrey no tenía la intención de arrastrar como acompañamiento toda esta tropa de volátiles y cuadrúpedos. Pero, para retenerlos con más seguridad en este lugar, era preciso dejar a Tartelett a su guarda.

Este se avino a quedarse solo y a convertirse durante algunas horas en el pastor de este rebaño. No hizo sino una observación.

—¿Y si os perdieseis, Godfrey?

—No tengáis ningún temor a este respecto. No tengo sino que atravesar este bosque, y, como vos no os apartaréis de este lugar, estoy seguro de encontraros.

—¡No olvidéis el telegrama a vuestro tío Will y pedidle algunos centenares de dólares!

—El telegrama… o la carta. ¡Conforme! —respondió Godfrey, que, en tanto no estuviera informado sobre la situación de esta tierra, quería mantener a Tartelett en sus ilusiones.

Tras ello, y después de haber apretado la mano del profesor, se internó en la espesura de los árboles, cuyo apretado follaje apenas dejaba filtrar algunos rayos solares. Era su dirección, sin embargo, la que debía guiar a nuestro joven explorador hacia esta alta colina, que ocultaba todavía a sus ojos todo el horizonte del este.

¿Sendero? ¡Ni muestra! El suelo, sin embargo, no estaba virgen de toda huella. Godfrey notó en ciertos sitios la señal de pasos de animales. En dos o tres ocasiones creyó incluso ver huir algunos rápidos rumiantes, alces, gamos o ciervos, mas no reconoció ninguna huella de bestias feroces, como tigres o jaguares, de cuya ausencia no tenía por qué lamentarse.

La elevada plataforma del bosque, es decir, toda la porción de las ramas, comprendida entre la primera bifurcación y la extremidad de las ramas, daba asilo a gran número de pájaros: pichones salvajes a centenares, quebrantahuesos, gallos de brezo, aracaris con pico en forma de pata de langosta y, más arriba, planeando por encima de lo descubierto, dos o tres gipaetos, cuyo ojo parece una escarapela. No obstante, ninguno de estos volátiles era de especie tan especial como para poder deducir cuál era la latitud de este continente.

Lo mismo sucedía con los árboles de este bosque. Los mismos olores, poco más o menos, que los de la parte de los Estados Unidos que comprende la Baja California, la bahía de Monterrey y Nuevo México. Allí crecían madroños, cornejos de grandes flores, arces, abedules, encinas, cuatro o cinco variedades de magnolias y pinos marítimos como los que se encuentran en Carolina del Sur; después, en medio de vastos claros, oliváceos, castaños y, en lo que respecta a arbustos, mazorca de tamarindos, mirtos, y lentiscos, como se producen en el sur de la zona templada. En general, siempre había espacio suficiente entre estos árboles para que se pudiera pasar sin estar obligado a recurrir al fuego o al hacha. La brisa del mar circulaba fácilmente a través del alto ramaje, y aquí y allí grandes espacios de luz espejeaban sobre el suelo.

Godfrey marchaba pues atravesando en diagonal estas espesuras del gran bosque. El tomar algunas precauciones, ni le había venido a la cabeza. El deseo de alcanzar las alturas que bordeaban el bosque por el este le absorbía por entero. Buscaba a través del follaje la dirección de los rayos solares a fin de marchar más directamente a su objetivo. No veía siquiera los pájaros-guías (llamados así porque vuelan delante del viajero) que se detenían, daban la vuelta, volvían a hacerlo y seguían su camino como si quisiesen indicarle el suyo… Nada podía distraerle.

Esta concentración de espíritu se comprende. Antes de una hora su suerte iba a resolverse. ¡Antes de una hora sabría si era posible alcanzar alguna parte habitada de este continente!

Ya Godfrey, razonando según lo que conocía de la ruta seguida y del camino hecho por el Dream durante una navegación de diecisiete días, se había dicho que sólo el litoral japonés o la costa china eran los sitios cerca de los cuales el buque había podido hundirse. Además, la posición del Sol, siempre al sur con referencia a él, demostraba que el Dream no había franqueado el límite del hemisferio meridional.

Dos horas después de su salida, Godfrey estimaba en cinco millas el camino recorrido, poco más o menos, teniendo en cuenta algunos rodeos a los que el espesor del bosque le había varias veces obligado. El segundo plano de colinas no podía estar lejano. Ya los árboles se espaciaban formando algunos grupos aislados y los rayos de luz penetraban más fácilmente a través de las altas ramas. El suelo acusaba también cierta inclinación que no tardó en transformarse en rampa bastante ruda.

Aunque no dejase de estar cansado, Godfrey tuvo la suficiente voluntad para no moderar su marcha. Incluso hubiese corrido, de no habérselo impedido la aspereza de las primeras pendientes.

Pronto alcanzó un lugar bastante elevado para dominar la masa general de esta cúpula verdosa que se extendía tras de él y donde algunas puntas de árboles emergían aquí y allá.

Pero Godfrey no pensaba en mirar hacia atrás. Sus ojos no abandonaban la línea de la cumbre desnuda que se perfilaba a cuatrocientos o quinientos pies delante y encima de él. Era la barrera que siempre le ocultaba el horizonte oriental.

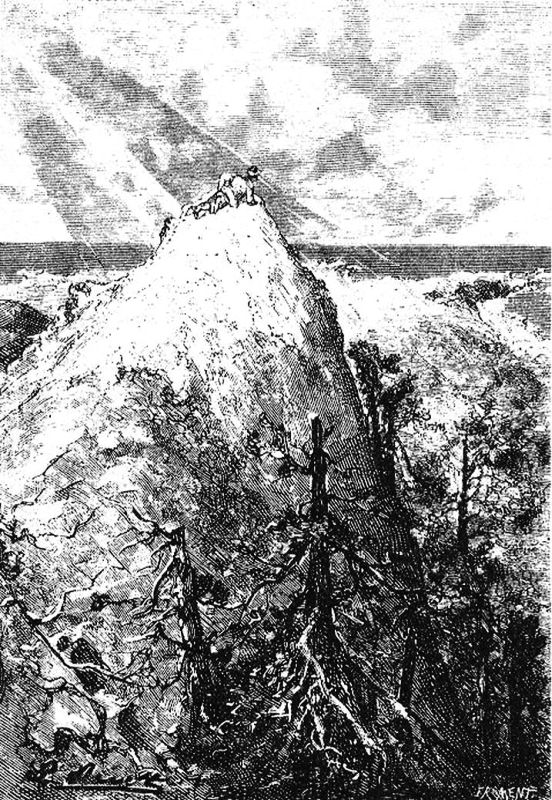

Un pequeño cono, oblicuamente truncado, sobrepasaba esta línea accidentada y se unía por pequeñas pendientes suaves a la cresta sinuosa que dibujaba el conjunto de las colinas.

—¡Allí, allí! —se dijo Godfrey—. ¡Ese es el punto que es preciso alcanzar! ¡Es la cima del cono! Y, desde allí ¿qué veré? ¿Una ciudad, un pueblo, el desierto?

Fuertemente excitado, Godfrey seguía subiendo, apretando los codos al pecho para contener los latidos de su corazón. Su respiración, un tanto anhelante, le fatigaba, pero no hubiera tenido paciencia para pararse y volver a tomar aliento. Aunque pudiera caer, medio desvanecido, en la cima del cono que se erguía a no más de un centenar de pies por encima de su cabeza, no quería perder un minuto.

En fin, algunos instantes más y ya estaría en la cima. La rampa le parecía bastante áspera por este lado, bajo un ángulo de treinta a treinta y cinco grados. Se ayudaba con pies y manos; se agarraba a los yerbajos secos del talud, a algunos escuálidos arbustos de lentiscos o mirtos que ascendían hasta la cresta.

¡Un último esfuerzo! Finalmente, sobrepasó la plataforma del cono, y, echado sobre el vientre, sus ojos recorrieron ávidamente todo el horizonte del este…

Este lo formaba el mar, que iba a confundirse, una veintena de millas más allá, con la línea del cielo. Se volvió.

El mar siempre; al oeste, al sur, al norte… El mar inmenso rodeándolo por todas partes.

—¡Una isla!

Al pronunciar esta palabra, Godfrey experimentó una viva opresión en el corazón. No le había venido al pensamiento que pudiera hallarse en una isla. ¡Y lo era, sin embargo! La cadena terrestre que hubiera podido unirle al continente estaba bruscamente rota. Tenía la impresión de un hombre dormido en una embarcación, arrastrada a la deriva, que se despierta y no halla una vela ni un remo para volver a tierra.

Pero Godfrey se repuso rápidamente. Tomó el partido de aceptar las circunstancias. En cuanto a las probabilidades de salvación, puesto que no podían venir de fuera, le tocaba a él hacerlas surgir.

Se trataba primeramente de reconocer con la mayor exactitud posible la disposición de esta isla, que su mirada abarcaba en toda su extensión. Estimó que debía medir alrededor de sesenta millas de circunferencia, teniendo a simple vista veinte millas de largo, de sur a norte, sobre doce millas de ancho, de este a oeste.

En cuanto a su parte central, se ocultaba bajo la espesa selva verdosa, que se detenía en la línea de la cumbre dominaba por el cono cuyo talud terminaba muriendo en el litoral.

Todo el resto no era sino pradera, con macizos de árboles o playa con rocas, proyectando sus últimos asientos bajo la forma de cabos y promontorios caprichosamente dispuestos. Algunas caletas recortaban la costa, pero sin poder dar refugio sino a dos o tres barcas de pesca. Sólo la bahía, al fondo de la cual el Dream había naufragado, medía una extensión de siete a ocho millas. Parecida a una rada, se abría sobre los dos tercios del compás: un barco no habría podido encontrar allí abrigo seguro a menos que el viento no hubiese soplado del este.

Pero ¿qué isla era ésta? ¿A qué grupo geográfico pertenecía? ¿Formaba parte de un archipiélago, o no era sino un accidente aislado en esta porción del Pacífico?

En todo caso, ninguna isla grande ni pequeña, elevada o baja aparecía en su campo visual.

Godfrey se levantó e interrogó el horizonte. Nada en esta línea circular en que se confundían mar y cielo. De existir acaso, a sotavento o a barlovento, alguna isla o tal cual costa de continente, no podría ser sino a una distancia considerable.

Godfrey hizo recuento de todos sus recuerdos geográficos a fin de adivinar cuál era esta isla del Pacífico. Por razonamiento, llegó a esto: el Dream, durante diecisiete días, había seguido aproximadamente la dirección sudoeste. Ahora bien, a una velocidad de ciento cincuenta o ciento ochenta millas por día, debía de haber recorrido cerca de cincuenta grados. Por otra parte, estaba claro que no había sobrepasado la línea ecuatorial. Así, pues, faltaba buscar la situación de la isla, o del grupo del que quizá dependía, en la zona comprendida entre los grados ciento sesenta y ciento setenta norte.

En esta porción del Pacífico, parecía a Godfrey que una carta de navegación no le hubiera ofrecido otro archipiélago que el de las Sandwich; pero, fuera de éste, ¿no existían islas solitarias cuyos nombres no podía recordar y que formaban como un gran rosario hasta el litoral del Celeste Imperio?

Por otra parte, esto poco importaba, no existiendo medio de ir a buscar en otro punto del océano una tierra más hospitalaria.

—¡Bueno! —se dijo Godfrey—, puesto que no conozco el nombre de esta isla, sea nombrada isla Phina, en recuerdo de aquella a quien yo no debí haber abandonado para ir a correr el Mundo, ¡y ojalá este nombre nos traiga suerte!

Godfrey se ocupó entonces de reconocer si la isla estaba habitada en la parte que no había podido visitar todavía.

De la cima del cono nada vio que denunciara trazas de indígenas, ni cabañas en la pradera, ni casas en la cercanía de los árboles, ni siquiera una choza de pescador en la costa.

Pero, si la isla estaba desierta, el mar que la rodeaba no lo estaba menos, y ningún buque se mostraba en los límites de una periferia a la cual la altura del cono daba un desarrollo considerable.

Hecha la exploración, ya sólo debía Godfrey regresar al pie de la colina y volver a tomar el camino del bosque con el fin de unirse a Tartelett. Pero, antes de dejar su observatorio, su mirada fue atraída por una especie de robledal de gran tamaño que se erguía en el límite de los prados del norte. Se trataba de un grupo gigantesco; sobrepasaba en altura todos aquellos que Godfrey había visto hasta entonces.

«¡Quizá —se dijo— será bueno instalarse aquí, a este lado, tanto más porque, si no me engaño, percibo un riachuelo que debe de tener nacimiento en algún manantial de la cadena central y que corre a través de la pradera!».

¡Sería cosa de examinarlo al día siguiente!

Hacia el sur, el aspecto de la isla era algo distinto. Bosques y praderas daban más frecuentemente lugar al tapiz amarillo de las playas, y en ciertos sitios el litoral se enderezaba en rocas pintorescas. Pero ¿cuál no fue la sorpresa de Godfrey cuando creyó percibir una ligera humareda que se elevaba en el aire más allá de esta barrera rocosa?

«¿Hay allí, pues, algunos de nuestros compañeros? —se preguntó—. Pero no, eso no es posible. ¿Por qué se habrían apartado de la bahía desde ayer y a varias millas del arrecife? ¿Será, pues, una aldea de pescadores o el campamento de una tribu indígena?».

Godfrey observó con la más extrema atención. ¿Se trataba realmente de humo este vapor desprendido que la brisa transportaba hacia el oeste? Podía ser un error. De todos modos, no tardó en desvanecerse, y pocos minutos después ya no podía verse nada. Se trataba de una esperanza desvanecida. Godfrey miró una vez más en esta dirección; después, no percibiendo ya nada, se dejó deslizar a lo largo del talud, descendió por las pendientes de la colina y se hundió otra vez bajo los árboles. Una hora más tarde había atravesado toda la selva y volvía a encontrarse en su confín.

Allí le esperaba Tartelett en medio de su rebaño de dos y de cuatro patas. ¿En qué ocupación estaba entregado el obstinado profesor? Siempre a la misma. Con un pedazo de madera en la mano derecha y otro en la izquierda, se extenuaba todavía en querer inflamar ambos trozos. Frotaba, frotaba con una constancia digna de mejor suerte.

—¿Y qué? —preguntó ya de lejos, así que percibió a Godfrey—; ¿y la oficina de telégrafos?

—¡No estaba abierta! —respondió Godfrey, que no se atrevía aún a decirle nada de la situación.

—¿Y el correo?

—¡Estaba cerrado! Pero almorcemos… me muero de hambre. Ya hablaremos después.

Y esta nueva mañana Godfrey y su compañero tuvieron todavía que contentarse con este triste almuerzo de huevos crudos y moluscos.

—¡Régimen muy sano! —repetía Godfrey a Tartelett, que no era en absoluto de esta opinión y no comía sino con el extremo de los labios.