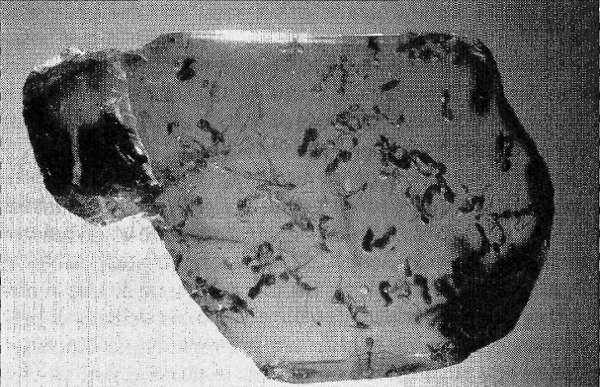

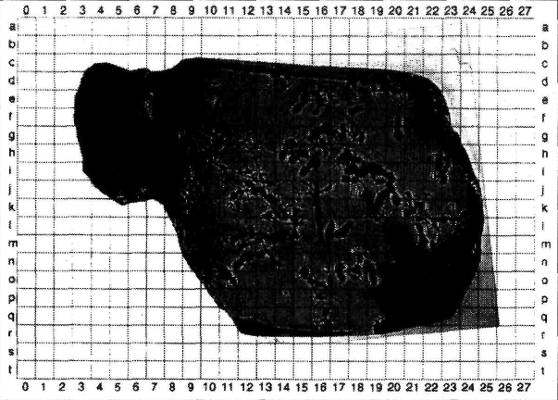

Figura 1. La pieza «Jorge Caridad» con la colonia de hormigas sorprendidas, hace 25 millones de años, por una gota de resina.

Santo Domingo, barrio colonial, miércoles 8 de febrero de 1995. Es mi segundo viaje a la República Dominicana. El objetivo principal es bucear en las cálidas aguas del Caribe tras los restos de dos galeones españoles hundidos en 1724. El primer viaje ya había sido una fuente de nuevos amigos: capitanes de barcos, buscadores de tesoros, pescadores de lambí, arqueólogos, ingenieros navales, historiadores, conservadores de museos, fotógrafos aventureros, biólogos y oceanógrafos, rescatadores de piezas arqueológicas… y mineros, ¡mineros del ámbar! Así conocí a Jorge Caridad y así surgió un segundo objetivo: reunir una colección de insectos en ámbar para el Museo. Aquella tarde llevaba dos horas mirando por el microscopio insectos capturados por la resina decenas de millones de años antes: mosquitos de fantasiosos plumajes, termitas de oro en pleno trabajo, escarabajos desesperados por liberarse de su pegajosa tumba, hormigas macho vírgenes, mantis religiosas durante su última oración, saltamontes cojos… «¿Quieres ver algo especial?» Era Jorge Caridad quien me traía otro vaso de agua helada. Abrió la caja de caudales, dentro de la cual, en otra caja de caudales, había un caja de cartón de cuyo interior extrajo un saquito que contenía un sobre donde guardaba una pequeña pieza de apenas dos centímetros cuadrados. «Pero no te pongas pesado, porque no está en venta.» Horas después despedía, en el restaurante Vesubio del malecón, a Luis Monreal, director general de la Fundació «la Caixa», que regresaba a Barcelona después de comer. Yo ni siquiera había tocado el plato, sólo hablaba y hablaba de la pieza. Monreal comía en silencio mientras pensaba, iba pensando yo, algo así como «¡Pero qué incordio de tipo me ha tocado en suerte!». Monreal se levantó despacio, miró fijamente mi semblante derrotado de antemano y dijo: «Cuando uno se tropieza con algo así, vale la pena luchar; adelante…». Casi se me saltan las lágrimas: olé con el jefe. Perseguí al pobre Jorge Caridad sin compasión. Nunca le agradeceré bastante que no resistiera más de una semana. No se trataba de un problema de dinero. En realidad, era cierto que la pieza no estaba en venta. Su sueño era construir el primer Museo del Ámbar en Santo Domingo y el trato era la misteriosa pieza a cambio de asesoramiento y apoyo museográfico para su hermoso proyecto. El Museo del Mundo del Ámbar ya es una realidad y el Museu de la Ciència se considera su amigo incondicional. La colaboración entre ambos continúa.

Barcelona, martes, 28 de noviembre de 1995. Dos de los tres entomólogos de hormigas más importantes del mundo han aceptado la invitación y desembarcan en Barcelona. Se trata de Roberto Brandao, del Museu de Zoología de Sao Paulo, Brasil, y Cesare Baroni-Urbani, de la Universidad de Basel, Suiza. Ha declinado la invitación, aunque se mantiene atento a la evolución del asunto, Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard. Baroni-Urbani y Wilson habían tenido, poco tiempo atrás, un duro enfrentamiento a causa de una sola hormiga, muy mal conservada en ámbar dominicano. Según Baroni-Urbani se trataba de un individuo del género Leptomyrmex, lo que suponía importantes consecuencias biogeográficas, tajantemente negadas por Wilson. Brandao me había explicado e ilustrado la polémica poco antes en Sao Paulo durante mi visita para identificar los insectos de la primera serie de piezas adquiridas en Santo Domingo. Lo que yo creí ver aquella tarde calurosísima en el taller de Jorge Caridad y lo que trataba de explicar a Luis Monreal, entre hipos, en el restaurante Vesubio, fue, ni más ni menos, eso: toda una colonia de un centenar de individuos intactos de Leptomyrmex. Brandao y Baroni-Urbani habían abandonado sus clases y sus investigaciones orientados sólo por una fotografía que yo les había mandado a modo de invitación. A las tres horas de estudio me encuentro a ambos científicos derrotados. No, no era una Leptomyrmex. Media hora después les voy a buscar para comer. Están eufóricos. No es Leptomyrmex, ni nada conocido. Si conseguimos describir el nuevo género (nueva especie seguro que es), la bautizaremos, todos estamos de acuerdo, como Tainomyrmex caritatis. Mis colegas entomólogos hicieron dos viajes más. En total se han publicado ya tres trabajos sobre la pieza. Al final ha resultado ser una especie nueva de un género ya conocido. Su nombre definitivo es Technomyrmex caritatis. Pero el extenso trabajo de más de un centenar de páginas, que aparecerá pronto en revistas especializadas, supone una revolución en muchos aspectos. Sin embargo, tampoco es eso lo más importante. Como veremos inmediatamente, el caso de esta Pompeya de hormigas se ha convertido en un auténtico paradigma de la investigación interdisciplinaria o, si se quiere, de los beneficios de la promiscuidad científica. Y se ha convertido también en una cosa más: ¡en un paradigma de la museografía moderna!

París, lunes 22 de enero de 1996. En un pequeño restaurante de la calle Gegenaud ceno con Olivier Postel, el flamante nuevo director de la revista La Recherche, en la que colaboro mensualmente con una columna sobre pensamiento científico. Mediado el primer plato, le hago una propuesta editorial. Y la acepta, despidiendo un chorro de estrellitas con la mirada, mientras espera el segundo. Brandao, Baroni y yo escribiremos dos artículos. En el primero sólo datos y un desafío: ¿qué estaban haciendo las hormigas cuando, hace treinta millones de años, les sorprendiera la tragedia? En el segundo, un año más tarde, se publicaría la teoría más verosímil, es decir, la verdad científica. Los lectores tendrían la oportunidad, durante un año, de ponerse en la piel de los investigadores científicos. Se trata de un verdadero desafío entobioetotafopaleontofísicopsicogeozooquímicohistóricoliterariopolicíaco.

Saint Louis, martes 21 de octubre de 1997. Es la reunión anual de la ASTC, la virtual asociación mundial de Museos de Ciencia. Comparto la mesa redonda con Peter Fehlhammer, del Deutsches Museum en Munich, y Lynn Dolnick, del National Zoological Park de la Smithonian Institution en Washington. Nos disponemos a debatir el tema: ¿debe hacerse investigación científica en un moderno Museo de Ciencia? Gary Delacote, director del legendario Exploratorium de San Francisco nos vigila, expectante, desde el fondo de una audiencia de lujo. El número 33 de enero de 1998 de la ECSITE Newsletter (boletín trimestral de la asociación de Museos Europeos de Ciencia) publica en sus páginas los puntos esenciales de esta ponencia basada, íntegramente, en la solución del misterio de la pieza «Jorge Caridad». Son los siguientes:

1. La investigación científica de cualquier pedazo de realidad es la mejor manera —¡y la más barata!— de inventar nuevas e insólitas exposiciones de ciencia.

2. La investigación científica revaloriza, científica y museológicamente, tal pedazo de realidad.

3. La investigación científica mantiene el museo en contacto con la comunidad científica (y evita que aquél resbale hacia un parque de atracciones o hacia el mero complemento escolar).

4. La investigación científica crea una atmósfera saludable para el talante científico del equipo de personas que cada día se esfuerza en hacer el museo.

5. La investigación científica es una fuente inagotable de ideas museológicas para mostrar el método científico (y no sólo los resultados de la ciencia, que es lo que ocurre cuando se recurre sistemáticamente a los especialistas y a las referencias).

6. La investigación científica en un museo es importante para la investigación científica en sí misma, porque existe un tipo de actividad interdisciplinaria que sólo puede darse en los museos.

La aventura, pues, continúa. Y no es imposible que pronto pueda visitarse, en Barcelona y en Santo Domingo, una sala sobre el método científico basado en la solución del misterio de la pieza Jorge Caridad. Los artículos de La Recherche se publicaron en junio de 1996 (288, pág. 54) y en mayo de 1997 (298, pág. 40) y en su versión en castellano en Mundo Científico en septiembre de 1996 y julio de 1997. Lo que sigue es la esencia de estos trabajos.

Primera parte: los datos del enigma

La pieza de ámbar llamada «Jorge Caridad» (JC) fue encontrada en febrero de 1995 en la República Dominicana y se conserva, desde septiembre del mismo año, en el Museu de la Ciència de la Fundació «la Caixa» con la referencia MCCB 0060. La mina de donde procede es conocida por la extraordinaria pureza y transparencia del ámbar, pero también por lo infrecuente de la presencia de inclusiones de insectos en sus piezas. Su antigüedad es de unos treinta millones de años. Sin embargo, esta pieza es especial. En su interior se observa, nítidamente, una escena oligocénica en la que participan cerca de cien individuos. La práctica totalidad de los actores de la escena son hormigas de una misma especie. Lo insólito es que aparecen en todas las fases del desarrollo: huevos (primera pieza de ámbar de la historia (!) en la que aparecen huevos de hormigas), larvas en diversos estados de crecimiento, pupas (primeras pupas de esta subfamilia fosilizadas en ámbar) y obreras. El interés científico de esta pieza tiene como mínimo dos aspectos. El primero es puramente taxonómico. Un estudio que está a punto de publicarse en Systematical Entomology demuestra que se trata de una especie extinta no descrita hasta ahora de la subfamilia Dolichoderinae. Ello implica una rediscusión de la historia de las subfamilias de hormigas con importantes consecuencias biogeográficas. El segundo tiene que ver con el comportamiento de los individuos de la colonia y con los hechos ocurridos durante los instantes previos a la inclusión: ¿qué es lo que ocurrió pocos instantes antes de la inclusión? ¿Qué estaban haciendo las hormigas? ¿Qué representa la escena etológicamente?

La información biológica conjuntamente con unos cálculos de estadística matemática, ciertas prácticas de física como la fotoelasticidad, la iluminación con luz ultravioleta, ciertas nociones de dinámica de fluidos, un poco de observación y un mucho de sentido común, deberían bastar, en principio, para aventurar una o varias respuestas posibles sobre este breve evento de un pasado tan remoto. Es lo que nosotros, dos entomólogos y un físico, hemos intentado. Nuestra verdad se ha ido matizando con la llegada de cada nuevo dato. Ya lo sabemos, la verdad científica tiene (por lo menos en los matices) una vigencia limitada. Tenemos una respuesta y, para obtenerla, hemos practicado una cierta promiscuidad científica en un hermoso ejercicio genuinamente interdisciplinario. La idea de esta primera parte es ofrecer todos los datos con la menor dosis de interpretación posible. Y, como en las buenas novelas policíacas, se trata de que el lector tenga su tiempo para descubrir su propia verdad, su propia interpretación de los hechos, su propia teoría. En la segunda parte sugerimos una verdad, la nuestra. Ahí va casi todo lo que sabemos, de momento, sobre la pieza JC.

Figura 1. La pieza «Jorge Caridad» con la colonia de hormigas sorprendidas, hace 25 millones de años, por una gota de resina.

Descripción de la pieza

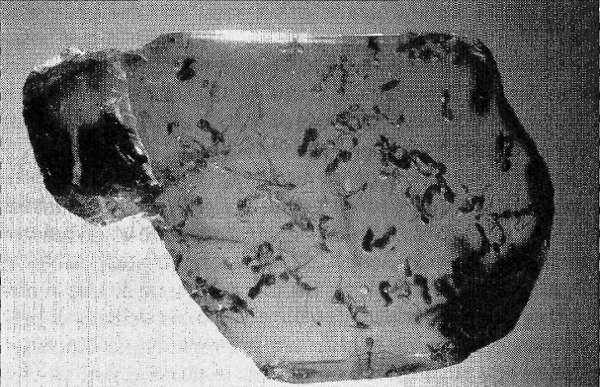

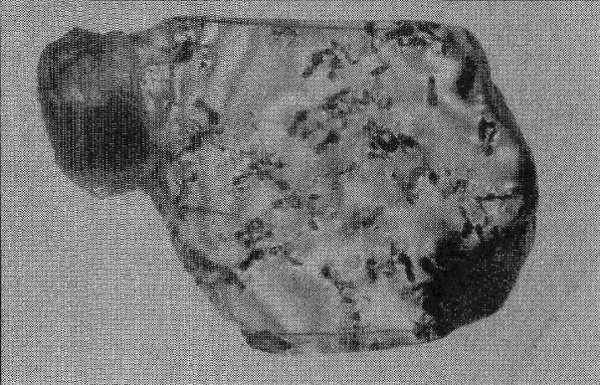

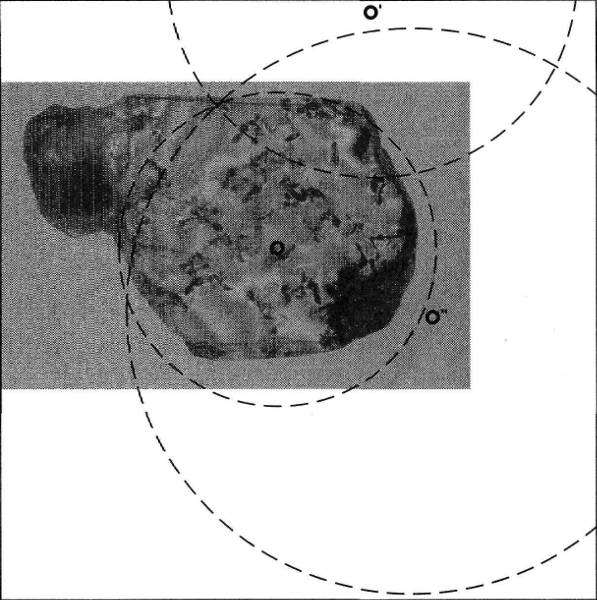

La pieza JC es de un ámbar duro muy transparente, con pocas burbujas e impurezas, correspondiente al Oligoceno (la datación química indirecta da unos 25 millones de años de antigüedad). Su forma, salvo una pequeña protuberancia, es casi paralelepipédica con dimensiones 32,5 x 21,16 x 9,75 mm, y su peso 4,164 g. Procede de la mina de Palo Quemado, unos diez kilómetros al NE de Santiago, en la cordillera Septentrional de la isla. Tiene, como puede observarse en la figura 1, 88 inclusiones de insectos, la mayoría en perfecto estado de conservación. Dos técnicas habituales en física e ingeniería ayudan en este caso a hacerse una idea de la estructura de la pieza: la iluminación monocromática y la llamada fotoelasticidad. La iluminación con radiación monocromática de 370 nm revela la estructura de las capas del ámbar de la pieza (figura 2).

Figura 2. Vista lateral de la pieza JC iluminada con luz monocromática. Cada capa, en una de las cuales están las hormigas, representa una gota de resina.

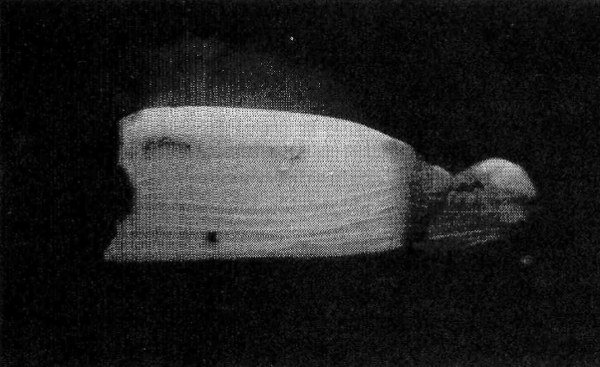

La iluminación con luz polarizada, debidamente montada para evitar artefactos de birrefringencia, pone de manifiesto la estructura de esfuerzos internos. La figura 3 muestra el aspecto fotoelástico general de la pieza en sus caras A o B y la figura 4 un detalle de los esfuerzos en torno a uno de los individuos.

Figura 3. La pieza JC entre dos filtros perpendiculares de luz polarizada mostrando las isolíneas de las tensiones internas.

Figura 4. Detalle de una inclusión de la pieza JC iluminado con luz polarizada.

Descripción de las inclusiones

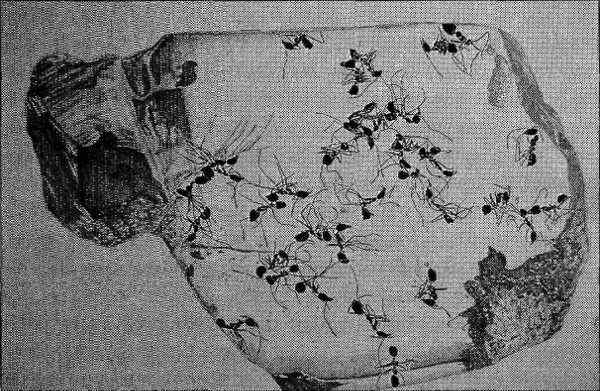

La pieza contiene 88 individuos, situados casi todos ellos en un mismo plano. La figura 5 muestra un dibujo de Carlos Puche de la cara A de la pieza con los detalles de las inclusiones. Un retículo superpuesto ayuda a localizar cada individuo.

La mayoría de las inclusiones corresponde a parte de una colonia de hormigas sorprendidas mientras transportaban individuos inmaduros. 82 de los 88 individuos incluidos en la pieza corresponden a diferentes fases de desarrollo de esta especie extinta de hormigas, distribuidos en la forma: 37 obreras bien conservadas, 36 larvas (en distinto grado de desarrollo), 19 pupas desnudas y tres grupos de huevos. ¡No existe ningún precedente de huevos de hormiga preservados en ámbar, ni de pupas de esta subfamilia! Hay varios detalles relevantes en las posiciones de estos individuos. En primer lugar, se puede establecer una relación entre cada obrera y, digamos, uno de los inmaduros, ya sea una larva grande, una pupa o un paquete de huevos o larvas pequeñas. En otras palabras, cada obrera parece cumplir con el deber de transportar (de poner a salvo quizás) a un inmaduro. A veces lo hace con tanto celo que llega a herir al infortunado o a llevarse un pedazo entero del presunto protegido. Hay otros detalles dignos de mención. Por ejemplo, las obreras agarran a las larvas o pupas indistintamente en un sentido o en el contrario. Esto parece indicar, si se confirma que en condiciones normales las obreras tienden a agarrar a los inmaduros siempre de la misma manera, que en esta escena hay indicios de tensión y estrés. Otro detalle muy claro se refiere a los tres paquetes de huevos. Tales paquetes cayeron al suelo. Mirando desde la cara A, se anteponen a cualquier otro cuerpo, por lo que se concluye, que, desde esta cara, se mira la pieza desde «abajo». Importante detalle. Otro detalle que no escapa a la atención del observador curioso: las posiciones y direcciones de los individuos no parecen distribuidas al azar. Se impone un estudio estadístico de las direcciones. ¿Existen direcciones privilegiadas? Una inspección inmediata sugiere que, en efecto, parece haber dos direcciones particularmente pobladas y perpendiculares entre sí. Atención con una estadística de direcciones, ya que un ángulo de 1° se parece más a uno de 358° que a uno de 8°. Lo que conviene aquí es, claro, una estadística vectorial.

Sin embargo, no todos los individuos son hormigas de esta especie. En un zona poco visible hay incluso una ninfa de mantis religiosa mal conservada. En la zona izquierda inferior, justo debajo de la protuberancia de la pieza, pero en un plano diferente al de las hormigas, hay un mosquito perfectamente conservado con las alas y las antenas íntegras y completas. Hay, además, dos tisanópteros, ambos también en un plano distinto a los miembros de la colonia. Y, para terminar el censo, se pueden observar otras dos hormigas de especies distintas, ambas sin cabeza y ambas en la periferia de la pieza.

Figura 5. Dibujo de Carlos Puche mostrando todos los detalles de las inclusiones.

La investigación

La pieza JC es muy especial por contener los primeros huevos fosilizados encontrados en ámbar, por definir una nueva especie, pero también por exhibir los restos y los rastros suficientes para reconstruir algo de un comportamiento antiquísimo. Es un caso de tafonomía, es decir, un caso de investigación pseudopolicíaca para cuya solución se puede uno ayudar de la matemática (estadística circular, análisis de componentes principales…), de la química (datación indirecta…), de la física (fotoelasticidad, radiación monocromática, dinámica de fluidos…) y de la biología (entomología, etología, biogeografía…). Otra vez la pregunta central: ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuáles son las buenas preguntas? He aquí algunas alternativas:

¿Corresponde la escena a un sálvese quien pueda en el interior de un nido que estaba inundándose de resina en aquel preciso momento?

¿Corresponde la escena a una huida ordenada sorprendida fuera del nido?

¿Se trata de un transporte de inmaduros de emergencia o de uno rutinario?

¿Cómo se explica la existencia de dos direcciones privilegiadas que se cortan justamente en un punto interior a la pieza? ¿Dos rutas de emergencia? ¿Descomposición del arrastre en dos direcciones? ¿Hubo una extraña rotación? ¿Son relevantes o sólo un raro artefacto?

¿Conserva la escena alguna información relevante del comportamiento de las hormigas o, por el contrario, ya no hay memoria por causa de un arrastre turbulento?

¿Cómo y en qué condiciones ocurrió la inclusión?

Han pasado decenas de millones de años desde aquel breve episodio, pero la pieza aún conserva mucha información intacta. En ella no sólo han quedado atrapados los cuerpos de 88 insectos. También han quedado atrapados los indicios de los ultimísimos gestos de algunos de los individuos. Hay que notar que las obreras tienen una gran movilidad, que las larvas la tienen muy pequeña, y que las pupas y huevos no tienen movimiento autónomo. Pero aún hay más. Además, han quedado atrapadas tensiones internas, líneas de corriente… A continuación un breve resumen de ciertos detalles, puede que relevantes, para resolver el misterio de JC.

1. Las sucesivas capas visibles en la cara C, perpendiculares al campo gravitatorio, forman una estructura que es un auténtico testimonio del paso del tiempo.

2. La posición de los huevos fosilizados (que en un momento dado cayeron al suelo) define nítidamente el sentido del paso del tiempo (el futuro fluye de la cara A a la cara B).

3. Los esfuerzos internos, revelados por la fotoelasticidad, tienen una simetría circular cuyo centro parece estar cerca del punto donde se cortan las dos trayectorias de las hormigas.

La historia del conocimiento científico es más la historia de las buenas preguntas que la de las buenas respuestas. El misterio de JC, guardado durante 25 millones de años, está servido. Es posible que sus días estén contados.

Segunda parte: la solución

Ante nosotros, una investigación científica. Se trata de buscar la verdad, lo que en ciencia significa buscar la mejor verdad posible. Aquí eso significa lograr la reconstrucción más verosímil de los hechos que, además, sea compatible con toda la información disponible. Vamos a intentarlo en once pasos.

Primero: La cara A de la pieza estaba debajo y la cara B miraba hacia el cielo.

Hay en la pieza tres paquetes de huevos que cayeron (¡cayeron!) de las mandíbulas de sus porteadoras. Nótese que las dos obreras, que claramente portaban sendos paquetes de huevos (posiciones [11,k] y [25,l] de la figura 5), están en dos puntos distantes de la pieza, pero en la misma postura. Además ¡son las únicas con la cabeza paralela al suelo con la parte inferior de la misma hacia la cara A! Ello se debe a que no es lo mismo llevar un cuerpo relativamente rígido y compacto como una larva o una pupa que llevar un viscoso y blando paquete de huevos. Las responsables de los huevos debían de ir con más cuidado y más pegadas al terreno. Hace 30 millones de años la fuerza de la gravedad tenía, claro, la misma dirección y sentido que hoy. Por lo tanto, está claro que la cara A estaba debajo y que la cara B miraba hacia el cielo. Ya tenemos un dato definitivo sobre la ubicación del escenario. Pero de las posiciones de los huevos aún se pueden deducir más cosas, una de ellas esencial para que este mismo ejercicio tenga sentido…

Segundo: El registro fósil sí contiene información sobre el comportamiento de los individuos incluidos (primer argumento a favor).

En los dos casos mencionados, los huevos están aún agrupados y cerca de la obrera que los transportaba. Esto significa que cayeron de escasa altura (probablemente de las mandíbulas del adulto) y que no debió haber un arrastre importante por parte de la resina. Ésta es la primera constatación de un detalle importante: si no hubo arrastre, la escena corresponde a lo que estaba haciendo la colonia justo antes de la inclusión. Es decir, en principio la pieza debería contener información sobre el comportamiento de las hormigas oligocénicas. ¿Hasta qué punto es sólida esta importante hipótesis?

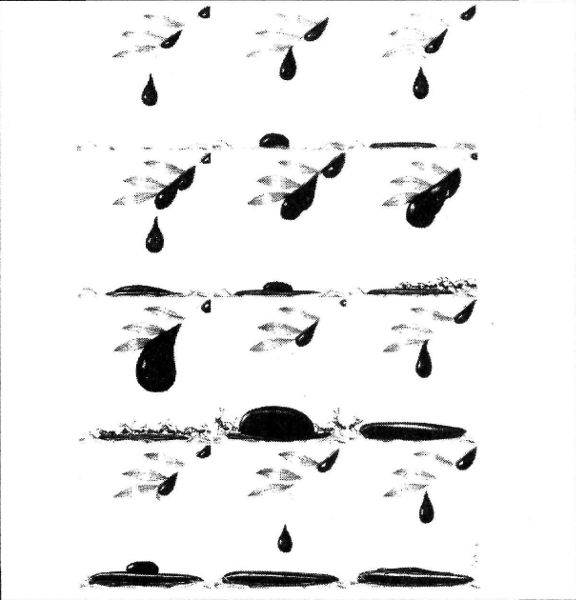

Tercero: Los insectos están orientados y sus antenas no (segundo argumento a favor de la relevancia etológica de la pieza).

De la estadística se infiere que hay dos direcciones perpendiculares claramente privilegiadas. Además, obsérvese en la figura 7 que tal cosa no ocurre en absoluto con las antenas de las hormigas adultas (que aparecen distribuidas uniforme e isótropamente). Si se piensa que las antenas tienen una gran movilidad en todas direcciones y muy poca masa muscular con la que resistirse a esfuerzos exteriores, entonces hay que concluir que en este caso los individuos no fueron arrastrados por un río de resina (como ocurre en la figura 8) y que la gota que cubrió la escena cayó verticalmente fotografiándola para millones de años. En definitiva, se trata de un argumento más para asegurar que las dos direcciones no son el producto de un artefacto de corrientes de resina, sino que contienen algún significado en relación a lo que estaban haciendo las hormigas. Nada de lo que nos proponemos tiene sentido sin esta afirmación, así que cualquier argumento a su favor será bien recibido. Y, en efecto, aún hay más.

Cuarto: La escena fue atrapada por una gota que cayó verticalmente sin arrastrar a los insectos (tercer argumento a favor de la relevancia etológica de la pieza).

El aspecto del diagrama de esfuerzos internos visualizados con luces polarográficas perpendiculares tiene simetría radial de radio R con centro en el centro de la pieza (figura 3). Esto hace pensar en la propagación isótropa de una gota caída del cielo (verticalmente) y no en el deslizamiento de una capa que arrastra y reorienta lo que puede a su paso. En este caso, está trivialmente justificado que el centro de esfuerzos aparezca cerca del centro de la pieza. No hay duda de la caída vertical de las gotas de resina, y ello es coherente con el hecho de que hubo poco arrastre y de que, una vez más, la pieza conserve memoria de los acontecimientos ocurridos inmediatamente antes del impacto que atrapó la colonia.

Sin embargo, si uno mira atentamente el diagrama de esfuerzos, resulta que la estructura que ha quedado fijada es también compatible con la participación de dos fuentes de gotas y no de una sola o, más curioso aún, de una fuente de gotas que llegaron a ocupar dos posiciones distintas respecto del escenario que nos preocupa. En efecto, en la figura 6 se muestra cómo el diagrama de esfuerzos se puede considerar tanto como producto de la propagación de una circunferencia centrada en O, el centro de la pieza, como compuesto por la propagación de dos circunferencias distintas centradas en dos puntos distintos O' y O".

Figura 6. La gota cayó perpendicularmente, pero según las isolíneas de las tensiones internas, tanto pudo ser en el centro O como también en dos fases, una en O' y otra en O" con un giro de 90 grados entre ambas.

La información disponible no permite decantar, por razones estrictamente gráficas, cuál de las dos versiones es mejor, una única circunferencia y una sola gota, o serie de gotas, cayendo desde algún punto de la vertical de O, o dos circunferencias correspondientes a dos gotas (dos series) desde las verticales de O' y O". En principio ambas alternativas son muy parecidas y no cambian mucho las cosas. Sin embargo, la opción llamada «de las dos gotas» tiene una interpretación que sí puede cambiar las cosas, ya que podría proveer una explicación, un tanto forzada quizá, de la existencia de las dos intrigantes direcciones perpendiculares seguidas por las hormigas. En efecto, basta pensar que las dos gotas, o series de gotas, podrían proceder de la misma fuente, por ejemplo de la punta de una misma rama, es decir, desde un solo punto (si éste es visto desde una referencia solidaria al paisaje), pero un punto que bien podrían ser dos distintos si son vistos en dos instantes distintos desde una referencia solidaria a la pieza que, atención, ¡experimentó una rotación de noventa grados! Primer dilema.

¿Eran dos caminos que se cruzaban o uno solo que giró? Para decidir entre ambas alternativas hay que estimar la probabilidad de cada una. En principio, hay que reconocer que cada una tiene un aspecto improbable. En el caso de los caminos que se cruzan, lo que es difícilmente creíble es que la gota caiga justamente en el punto donde se cruzan dos largas trayectorias. Y en el caso del giro lo improbable es justamente el giro, un giro tan oportuno. Para hacer una elección hay que profundizar en tales improbabilidades. A lo mejor alguna de las dos lo es menos que la otra. Pero, insistamos una vez más, nada tendría sentido si los cuerpos fueron arrastrados por la resina o si las hormigas pudieron moverse después de la inclusión. Sin embargo…

Quinto: Las hormigas ya no se movieron después de la inclusión (cuarto argumento a favor de la relevancia etológica de la pieza).

Fijemos ahora nuestra atención en los esfuerzos internos locales de la figura 4, esto es, en la tensión del material inmediato a los cuerpos y las extremidades de las hormigas adultas: no se aprecian tales tensiones, lo que parece indicar que las hormigas no se movieron después de la inclusión como suele ocurrir con insectos más grandes o más fuertes. Este detalle (junto con el hecho de que los inmaduros no tienen movimiento autónomo) refuerza aún un poco más la idea de la relevancia etológica de la escena. ¿Qué estaban haciendo las hormigas? Y antes que eso…, ¿qué tienen todas las hormigas en común?

Sexto: Las 82 hormigas son de la misma especie y pertenecen a una misma colonia.

Se parecen mucho y están en la misma capa. En efecto, basta un vistazo a los detalles anatómicos de los individuos para concluir que todos ellos pertenecen a la misma especie. Pero no sólo eso. A simple vista se observa ya que los 82 individuos de la misma especie están incluidos en la misma capa. Por lo tanto, todos ellos pertenecen al mismo episodio, al mismo instante histórico, es decir, representan sucesos simultáneos. Lo más probable, por lo tanto, es que, además de la misma especie, los individuos pertenezcan también a la misma colonia. La escena está compuesta de sucesos simultáneos de una misma colonia. Los insectos incluidos en capas más cercanas a la cara A son anteriores, más antiguos (¿días, semanas, meses?); los de capas superiores, más recientes.

Séptimo: El goteo de la resina fue a intervalos regulares.

La iluminación de una pieza con luz monocromática (figura 2) ayuda a visualizar la estructura de capas sucesivas. Conociendo como conocemos que la gravedad va dirigida de la cara A a la cara B, entonces cada capa se interpreta como la extensión de una gota de resina, ordenada históricamente en el tiempo de A a B. En la ilustración 9 se ha recreado el proceso. Todas las capas son relativamente equidistantes excepto la que contiene la colonia, que es la única que tiene un espesor unas dos veces mayor que las restantes. Quizás ello se explique por una fortuita acumulación de más de una gota, antes de que éstas se desprendieran, juntas, de una ramita. Si, como hemos deducido antes, las gotas cayeron verticalmente, la deducción parece clara. El goteo de la resina en el punto que nos interesa fue rítmico de periodo constante. Es un efecto parecido al goteo de una ramita o de un grifo mal cerrado.

Octavo: Las hormigas estaban ocupadas en un transporte de emergencia, pero se trata de una retirada organizada y que tiene lugar en el exterior del nido.

La correspondencia entre inmaduros y adultos indica que todos los adultos estaban ocupados en algún transporte. ¿En el interior o en el exterior del nido? De la ausencia de impurezas y de detritus en la pieza y de la constatación de la existencia de dos direcciones fundamentales según dos pistas perpendiculares, se deduce sin lugar a dudas que la escena no corresponde al interior del nido. La saturación de feromonas en el interior impediría el reclutamiento en una dirección determinada (o dos). Sin embargo aquí, y esto es muy importante, es evidente que existe reclutamiento (seguimiento de la pista química de las precedentes). Existe, además, otro dato definitivo a favor de que la escena corresponde a un suceso al aire libre: en una capa posterior (más moderna) a la que contiene las hormigas se puede ver, en la posición [7,k] de la figura 5, ¡un mosquito intacto con alas y antenas intactas! ¡Y los mosquitos no vuelan por el interior de los hormigueros!

En definitiva: estamos ante un doble reclutamiento organizado que tiene lugar en el exterior del nido. ¿Por qué habían abandonado el nido? ¿Qué estaban haciendo? ¿Adonde se dirigían? ¿La resina captó, hace 25 millones de años, un hábito, una situación extraordinaria o ambas cosas a la vez?

Noveno: La escena corresponde a una colonia de hormigas sedentarias policálicas en estado de fuerte excitación.

Hay hormigas que viven en hormigueros permanentes (sedentarias), hormigas que viven en hormigueros temporales (migratorias) y hormigas que no llegan a construir nunca verdaderos nidos (hormigas nómadas). Podemos afirmar con absoluta seguridad que las hormigas de esta pieza no son nómadas. En efecto, las hormigas nómadas sincronizan los desplazamientos con las fases de desarrollo de los individuos inmaduros. Se las puede sorprender trasladando huevos y pupas, o bien transportando larvas, pero nunca, como ocurre en este caso, transportando huevos, larvas y pupas al mismo tiempo.

Por otra parte, es altamente improbable que sean hormigas migratorias. Se trata de un comportamiento raro y, lo que es más importante, nunca se ha descrito para hormigas actuales de esta subfamilia.

Nos quedan las sedentarias. Y sedentarias existen de dos clases: monocálicas (de nido único) y policálicas (que ocupan varios nidos). Lo segundo ocurre, por ejemplo, cuando las hormigas son malas excavadoras y constructoras y lo que hacen es aprovechar oquedades y grietas para instalarse dentro. Como las necesidades de la colonia suelen exceder la capacidad de un único abrigo, lo que hacen es ocupar varios (en general cuatro o cinco próximos entre sí). Esto significa que acondicionar los inmaduros a los cambios de temperatura y humedad, el diario trasiego de inmaduros que las unicálicas realizan sin salir del nido, es aquí una operación por el espacio exterior común a los varios subnidos. Y atención, porque la subfamilia de estas hormigas es pródiga en policalismo. Más que eso, lo que es difícil es encontrar hormigas parecidas a ésta fosilizadas en ámbar sin la compañía de individuos inmaduros. Si fueran sedentarias unicálicas no ocurriría tal cosa.

Figura 7. Las direcciones de las antenas de las hormigas en la pieza JC están distribuidas isotópicamente. No hubo arrastre.

Figura 8. Las antenas de los insectos de esta otra pieza tienen todas las antenas dirigidas, rigurosamente, en la misma dirección. Hubo arrastre.

Resumiendo, es más que probable que nuestra hormiga sea un caso de hormiga sedentaria policálica. Esto hace que el cruce de dos trayectorias ¡justamente en el centro de la piedra! no sea nada tan singular. En efecto, en el pequeño espacio compartido, por ejemplo, por cinco entradas habría en principio diez dobles columnas de hormigas circulando según un tráfico entrecruzado de trayectorias. Tal cosa representa una probabilidad razonable de puntos en los que se cruzan dos pistas. Uno de tales encuentros bien pudo producirse sobre una capa de resina semiseca antes de que lloviera una segunda gota. ¿Fue realmente así? ¿No había habido una conmoción previa en la colonia? ¿Fueron apresadas en su diario y doméstico trajín? Hay, además, otra conclusión trascendente respecto de estos transportes entrecruzados. Las hormigas transportan inmaduros y eso significa algo que nunca ocurre en el interior de los nidos y algo que no tiene por qué ocurrir necesariamente en el trajín de la vecindad policálica: las columnas de marcha se forman por reclutamiento, es decir, las porteadoras están siguiendo la pista de un líder. Pero que haya orden no quiere decir que no haya nervios. Se observan, en efecto, dos clases diferentes de estrés.

Décimo: Las hormigas estaban estresadas en el momento de la inclusión (como es natural), pero también lo estaban antes de salir del nido (lo cual ya no lo es tanto).

De los individuos en las posiciones 16,c y 26,h de la figura 5 resulta evidente que los miembros de la colonia en escena estaban sometidos a un fuerte estrés. En ambos casos las obreras aprietan tan fuerte a los inmaduros que están transportando que los llegan a herir. El suelo semimovedizo y oloroso que están pisando, o la propia resina que las atrapa, son razones suficientes para ello. En otras palabras, los gestos de estrés, como morder demasiado fuerte al inmaduro o la posición agresiva, con el gáster levantado, de ciertos individuos, pueden ser gestos últimos, incluso póstumos, de desesperación. Eso es más que comprensible. Pero, por otro lado, se observan otros individuos que agarraban a los inmaduros indistintamente por la cabeza o por la cola, y ello es prueba de la existencia de un estrés no tan reciente. Se diría que se trata de una urgencia experimentada en el momento de agarrar a los inmaduros en el nido. El estrés del momento de la inclusión es muy habitual en los insectos atrapados en ámbar, pero el estrés histórico, aunque sea de la historia inmediata, es un dato singular de esta pieza. ¿Por qué estrés histórico? ¿Se puede aventurar algo de lo que había alarmado a las hormigas antes del desenlace final? ¿Se puede decir algo del mismo desenlace?

Undécimo… ¡y llovía resina por todas partes!

La escena del drama corresponde, pues, a la suma de una escena de rutina (desplazamientos policálicos cruzados) más cierta alarma inicial, que ya había sonado probablemente en el interior del nido. ¿Qué cosa alarmó a la colonia? Pueden imaginarse centenares de causas distintas: terremotos, tormentas, inundaciones de agua, una secreción extraordinaria de resina, un incendio, la caída de un meteorito, el ataque de otros animales, etc. Inútil especular si no quedan indicios para ello. Bueno, en realidad hay un indicio que favorece ligeramente una causa por encima de las restantes: ¡el propio ámbar! Si goteaba resina sobre, como mínimo, un punto, no es demasiado aventurado pensar que ese punto no era el único. Por el contexto, sabemos que las hormigas de este género, Technomyrmex, hacen sus nidos en el suelo de los bosques, entre hojas, ramas, raíces y troncos. Lo más probable es imaginar entonces un paisaje en un momento en el que chorreaba resina por todas partes, incluso seguramente en el interior de alguno de los subnidos de la colonia policálica.

Lo tenemos casi todo. Ha llegado la hora de integrar todas nuestras conclusiones en una historia creíble, la más creíble. Como hemos dicho al principio, se trata de construir la verdad más probable con la información expresada en los once puntos precedentes.

La reconstrucción de los hechos

Estamos ante un hormiguero de la selva tropical de hace entre 25 y 30 millones de años. Su inquilina es una hormiga policálica de la subfamilia Dolichoderinae (hoy sabemos además que del género Technomyrmex y de una especie nueva llamada caritatis). El policalismo significa que el hormiguero consta de varias cavidades naturales aprovechadas por los insectos para instalar en ellas la colonia. Sus entradas están próximas entre sí. Empieza a hacer calor y las obreras transportan, constante y ordenadamente, a los miembros inmaduros (huevos, larvas y pupas) buscando siempre las mejores condiciones de humedad y temperatura. El espacio exterior común a las entradas de los subnidos aparece por ello siempre muy transitado (igual, en realidad, que el espacio interior que conecta las diferentes cámaras de los hormigueros ordinarios). La oscuridad es total en un rincón donde maduran los inmaduros, pero los adultos se están inquietando por momentos. Su percepción, fundamentalmente táctil y química, se está llenando de datos alarmantes. La temperatura aumenta, pero eso no es lo malo. Algo muy pringoso y con un fuerte olor empieza a estar demasiado presente…, por todas partes. Las hormigas que recogen a los inmaduros empiezan a tener prisa y a desesperarse, tanto que ya no se entretienen para agarrarlas como Dios manda. La planta, una Himenea, cuyas raíces se esparcen por todo el subsuelo, se ha puesto a sudar resina de una manera casi anormal. Hay que abandonar el subnido antes de que sea tarde. Hay nervios pero no pánico. Las hormigas, cargadas con una larva, una pupa o un paquete de huevos, llegan a la salida con cierto orden y allí encuentran la pista de feromonas que lleva, por el exterior, hacia la entrada de otro subnido del hormiguero. Fuera, a la luz del sol, la situación no parece tan dramática. Hay mucho tráfico, como siempre, entre las distintas entradas. Y la trayectoria que siguen las hormigas alarmadas se cruza con las de otras hormigas que no lo están tanto. Pero fuera también gotea resina por varios puntos. La resina baja por los troncos y las ramas de los árboles. Y las gotas se desprenden, de cuando en cuando, de la punta de muchas ramitas y se estrellan contra el suelo. Por ello, en el suelo, la resina se acumula en algunos puntos y cavidades. Las manchas de resina que están en el suelo quizá cayeron durante el calor del día anterior y su superficie tiene ya cierta consistencia. Dos trayectorias, que forman un ángulo de unos noventa grados entre sí, se cruzan, justamente sobre una de estas manchas semisecas.

Figura 9. Perfil de la historia de la inclusión (dibujo Carlos Puche).

Las hormigas se hacen un pequeño lío cuando se cruzan con otras que circulan en la otra dirección, pero no tienen demasiado problema en recuperar la pista de feromonas original a pesar de todo. Siempre es así en, digamos, «la plaza del pueblo». Sin embargo, hoy hay una circunstancia añadida. El cruce tiene lugar sobre resina semiseca y algunas se ponen nerviosísimas. Las patas se hunden un poco en el suelo…, otra vez ese maldito olor. Las que llevan huevos caminan más despacio, más pegadas al suelo, haciendo equilibrios con una masa poco rígida y difícil de sostener. Las que llevan pupas y larvas aumentan la presión de sus mandíbulas cuando el suelo se les licúa bajo sus pasos y cuando el olor de la resina se confunde con el de las feromonas. Algunas llegan a perder la carga y, en su desesperación, se quedan pegadas ellas también. Así estaban las cosas cuando terminó todo. Porque, de repente, cayó una gran gota de resina fresca sobre las que ya se habían aplanado y secado un poco desde el día anterior. Era el primer gotón caído a la hora del calor de un nuevo día. Las hormigas que transportaban a sus inmaduros quedaron atrapadas «con las botas puestas». Luego aún caerían algunas gotas más. Y luego aún tendría que pasar mucho tiempo para que volviera a hacer tanto calor y volviera a llover tanta resina. Luego, ya lo sabemos, llegaron a pasar veinticinco millones de años más.

Figura 10. Reconstrucción de los instantes anteriores a la inclusión (dibujo Carlos Puche).

La figura 10 ilustra una escena que bien podría corresponder a esta historia. Hay un detalle que sólo había sido descrito antes una vez y que es muy difícil de provocar en el laboratorio. Es eso que hemos llamado una retirada organizada, el reclutamiento en condiciones de emergencia. Aquí tenemos la prueba, una prueba de 25 millones de años de antigüedad.

No está descartado que esta historia se pueda perfeccionar y completar en el futuro. Una nueva técnica, una nueva idea, una nueva observación, un nuevo dato o una nueva deducción puede hacer que la verdad que hemos construido deje de serlo. Es decir, la llamada verdad vigente puede ser matizada o corregida. Ésa es la grandeza insuperable del objeto real. El objeto real es el único que contiene toda la información disponible, no tiene ideologías ni prejuicios, siempre se puede volver a él, cualquiera puede volver a él, y siempre es él el que dice la última palabra, el que marca la hora de la verdad en ciencia. Pocas piezas de ámbar con inclusiones se han estudiado más que la «Jorge Caridad», pero la pieza seguirá en el Museu de la Ciència de la Fundació «la Caixa» de Barcelona dispuesta para futuros estudios. Ese es, creo, uno de los sentidos más bellos de la expresión «pieza de museo» y uno de los objetivos más nobles y modernos de la idea de Museo.