Thomas Eldridge oyó un leve crujido a sus espaldas. Se hallaba completamente solo en su habitación de Butler Hall, pero apenas tuvo conciencia de eso: estaba estudiando las ecuaciones Holstead, las mismas que habían provocado tanto escándalo algunos años antes, al despertar las sospechas de un Universo sin relatividad. Si bien había quedado demostrado que esas conclusiones eran falsas, constituían aún símbolos perturbadores.

A pesar de todo, cuando uno las analizaba sin ideas preconcebidas podía sacar de ellas algunas conclusiones. Había allí cierta relación de elementos cronológicos y varios datos interesantes sobre el empleo de la energía. En ese momento tornó a oír el mismo ruido y volvió la cabeza.

Allí, a sus espaldas, se erguía un hombre corpulento, vestido con pantalones de color purpúreo, un chaleco verde bastante estrecho y una diáfana camisa plateada. Llevaba una máquina cuadrada y negra, provista de varios diales; su expresión era francamente hostil.

Se miraron por un instante. En un principio, Eldridge pensó que se trataba de una broma estudiantil. Era el más joven entre los profesores ayudantes de la Tecnología Carvell y nunca faltaba quien le diera un huevo duro o un sapo vivo durante la Semana Infernal[1].

Pero este hombre no era un estudiante imberbe. Tenía al menos cincuenta años y no disimulaba su hostilidad.

—¿Cómo llegó hasta aquí? —preguntó Eldridge—. ¿Y qué quiere?

El hombre se limitó a alzar la ceja.

—Piensa hacerse el desfachatado, ¿no?

—¿Desfachatado? ¿Por qué? —inquirió Eldridge, sorprendido.

—¿Sabe quién soy? —dijo el hombre—. Soy Viglin, ¿recuerda?

Eldridge se preguntó si habría algún asilo para dementes cerca de Carvell, pues ese Viglin parecía un loco fugitivo.

—Usted está confundido —dijo Eldridge, preguntándose si convendría pedir ayuda.

Viglin meneó la cabeza.

—Usted es Thomas Monroe Eldridge —le dijo. Nacido el 16 de Marzo de 1925 en Darien, Connecticut. Graduado con todos los honores en Heights College, de la Universidad de Nueva York. Nombrado como profesor ayudante en Carvell, el año pasado, a comienzos de 1953. ¿Voy bien hasta ahora?

—Sí. Por alguna razón usted ha hecho ciertas averiguaciones con respecto a mí. Es mejor que me dé una buena excusa; de lo contrario, llamaré a la policía.

—Usted ha sido siempre muy desvergonzado. Pero esta vez no le servirá de nada. Seré yo quien llame a la policía.

Oprimió un botón de la máquina, e instantáneamente aparecieron otros dos hombres en la habitación. Vestían uniformes ligeros, verdes y anaranjados, con distintivos metálicos en las mangas. Entre ambos llevaban una máquina negra similar a la de Viglin, sólo que esta tenía un estarcido blanco en la zona superior.

—Todo crimen tiene su castigo —dijo Viglin—. ¡Detengan a ese ladrón!

Por un momento, el cuarto de la universidad pareció girar en tomo a Eldridge con todos sus toques alegres: las reproducciones de Gauguin, ¡as desaliñadas pilas de libros, el equipo de música y la pequeña alfombra roja. Pestañeó varias veces, pensando que tal vez aquello fuera un producto de su vista cansada. O un sueño, en el mejor de los casos.

Pero Viglin en cuerpo y alma continuaba allí, para desesperación de él.

—¡Un momento! —gritó Eldridge, buscando apoyo en su escritorio—. ¿Qué significa todo esto?

—Si lo que quiere es una acusación formal, no hay inconvenientes —dijo Viglin, aclarándose la garganta—. En marzo de 1962, usted, Thomas Eldridge, inventó el Transportador Eldridge. Después…

—Un momento —protestó Eldridge—. Por si no lo sabe, todavía no estamos en 1962.

Viglin pareció molesto.

—No busque escapatorias. En 1962 usted inventará el Transportador, si prefiere que lo diga así. Se trata de considerar las cosas desde un punto de vista cronológico.

Eldridge tardó un instante en asimilar esa frase.

—¿Quiere decir que usted viene desde el futuro? —farfulló.

Uno de los policías asestó al otro un codazo, diciendo:

—¡Qué buen actor!

—Mejor que un espectáculo de groglias —afirmó el otro, haciendo sonar las esposas.

—Claro que somos del futuro —dijo Viglin—. ¿De cuándo, si no? En 1962, usted inventó, o inventará, el Transportador Cronológico Eldridge, que hará posible los viajes a través del tiempo. Con él, usted realizó un viaje al primer sector del futuro, donde fue recibido con todos los honores. Después hizo un viaje por los tres sectores del Tiempo Civilizado, dando varias conferencias. Usted era un héroe, Eldridge, un ejemplo. Los niños soñaban con ser como usted cuando fueran mayores.

Y prosiguió, con voz enronquecida:

—Hemos sido engañados. Repentinamente, y con toda premeditación, robó un montón de artículos valiosos. ¡Fue tan sorpresivo! Nunca habríamos sospechado de usted. Cuando tratamos de arrestarlo, desapareció.

Viglin hizo una pausa y se pasó la mano por la frente, fatigado.

—Yo era su amigo Tom, la primera persona que conoció en el Sector Uno. ¡Cuántas jarras bebimos juntos! Fui yo quien organizó su gira de conferencias. Y terminó robándome.

Su expresión se endureció.

—¡Llévenselo, oficiales!

Al adelantarse los policías, Eldridge echó una buena mirada a la máquina que sostenían entre los dos. Como la de Viglin, tenía varios diales y una hilera de botones. En la parte superior se leían, grabadas en blanco, las siguientes palabras:

TRANSPORTADOR CRONOLÓGICO ELDRIDGE

Propiedad de la policía de Easkill.

Los policías se volvieron, para preguntar a Viglin:

—¿Tiene los documentos de extradición?

Viglin rebuscó en sus bolsillos.

—No los tengo aquí —respondió—. Pero ustedes saben que es un ladrón.

—Todo el mundo lo sabe —contestó el policía—. Pero no tenemos jurisdicción en un sector de contacto previo sin permiso de extradición.

—Esperen —dijo Viglin—. Ya lo conseguiré.

Estudió con cuidado su reloj de pulsera y murmuró algo sobre media hora de diferencia; luego oprimió un botón del Transportador y desapareció instantáneamente.

Los policías se sentaron en el diván de Eldridge y se entretuvieron contemplando los Gauguin.

Eldridge hizo un esfuerzo por pensar, por trazar algún plan, anticipándose a lo que ocurriera. Pero no pudo. Le resultaba imposible creerlo. Todavía te costaba creerlo. Nadie lo convencería.

—¿Te das cuenta? —dijo uno de los policías—. Un fulano como este y ladrón.

—Todos los genios son locos —contestó el otro, un tanto filosófico ¿Te acuerdas de aquel bailarín que mató a la muchacha? También decían que era un genio.

—Sí —asintió el primer policía.

Encendió un cigarro y arrojó el fósforo sobre la alfombrita mullida de Eldridge.

«Esto lo confirma», dedujo Eldridge; era verdad. Dadas las circunstancias, debía creerlo. Tampoco resultaba tan absurdo. Siempre había sospechado que podría ser un genio.

Pero ¿qué había pasado?

En 1962, él inventaría una máquina del tiempo.

No dejaba de tener cierta lógica, puesto que él era un genio.

Y haría un viaje por los tres Sectores de la Era Civilizada.

Bueno, suponiendo que tuviera una máquina del tiempo y en el caso de que hubiese tres sectores, los exploraría. Hasta era posible que recorriera los sectores no civilizados.

Y de pronto, sin ningún aviso, se convertiría en ladrón.

¡No! Podía aceptar todo lo demás, pero eso era completamente ajeno a su naturaleza. Eldridge era un joven de una honestidad ferviente, incapaz incluso de las pequeñas faltas comunes. Siendo estudiante, nunca había hecho trampa en los exámenes. Ya adulto, no dejaba de pagar todos los impuestos, hasta el último centavo.

Se trataba de algo más profundo aún: Eldridge no ambicionaba poder, ni tampoco la posesión de muchos bienes. Siempre había deseado establecerse en un país tranquilo y cálido, vivir satisfecho, con sus libros y su música, en un clima agradable, con vecinos amistosos y el amor de una buena mujer.

Lo acusaban de ladrón. Aunque fuera culpable, ¿qué podría haber motivado semejante acción? ¿Qué le había pasado en el futuro?

—¿Irás a la carrera de escrugos? —preguntó un policía al otro.

—¿Y por qué no? Cae en Domingo de Ramos, ¿no es cierto?

A esos dos no Ies importaba nada de él. Cuando Viglin estuviera de vuelta lo esposarían para arrastrarlo hasta el Sector Uno del futuro. Después lo condenarían y sería arrojado en una celda.

Y todo por un crimen que iba a cometer.

Tomó una decisión rápida y se puso en acción de inmediato.

—Siento que me desmayo —dijo, e hizo ademán de caerse.

—¡Cuidado! —gritó uno de los policías—. Tal vez tenga un revólver!

Corrieron hacia él, dejando la maquina del tiempo sobre el diván. Eldridge se adelantó en unos cuantos saltos hasta el otro lado del escritorio y se arrojó sobre la máquina del tiempo. A pesar de su prisa, atinó a pensar que el Sector Uno no le convenía. Por lo tanto, mientras los policías saltaban hacia él, oprimió el botón del Sector Dos.

De inmediato quedó sumido en la oscuridad.

Al abrir los ojos, Eldridge se encontró metido hasta los tobillos en un charco de agua sucia. Estaba en un prado, a pocos metros de la ruta. El aire era húmedo y cálido. Bajo el brazo llevaba, bien sujeta, la máquina del tiempo.

Había llegado al Sector Dos del futuro y no sentía la menor emoción.

Se dirigió hacia el camino, A ambos lados había campos escalonados, cubiertos por finos tallos de arroz.

¿Arroz, en el estado de Nueva York? Recordó entonces que en su sector cronológico se había detectado un cambio de clima. En ese entonces se había predicho que quizá, algún día, las zonas templadas se convertirían en tropicales. Este futuro parecía demostrar la exactitud de esa teoría. Ya estaba transpirando. El suelo estaba húmedo, como si hubiera llovido recientemente y el cielo mostraba un azul intenso, libre de nubes.

Y los labriegos, ¿dónde estaban? Una mirada al sol bastó para saber la respuesta. Era la hora de la siesta, naturalmente.

En dirección a la ruta se veían algunos edificios, a medio kilómetro de allí. Se quitó el barro de los zapatos y echó a andar.

¿Qué haría cuando llegara a aquellos edificios? ¿Cómo averiguar lo que le había ocurrido en el Sector Uno? Era imposible acercarse a cualquier persona para preguntar: «Perdón señor, soy de 1954; tal vez usted ha oído mencionar ese año. Parece que de algún modo…».

No, eso no servía.

Tendría que pensar algo mejor. Siguió caminando bajo el azote del sol. Cambió de brazo el Transportador y lo contempló con mucha atención. Si era cierto que iba a inventarlo, es decir, si ya lo había hecho, sería mejor averiguar como funcionaba.

En la superficie tenía un botón por cada uno de los tres primeros sectores del Tiempo Civilizado. Había un indicador especial para trasladarse más allá del Sector Tres, hasta los Sectores no Civilizados. En un ángulo había una placa de metal que rezaba: ADVERTENCIA: Esperar como mínimo media hora entre cada salto para evitar la cancelación.

No entendía mucho de todo eso. Según dijera Viglin, le había demandado ocho años, entre 1954 y 1962, inventar el Transportador Cronológico. Por lo tanto, era lógico que necesitara algo más que unos escasos minutos para comprenderlo.

Cuando llegó a los edificios, Eldridge notó que se trataba de una ciudad bastante grande. Se veía poca gente por las calles; caminaban lentamente bajo el sol tropical, todos vestidos completamente de blanco. Pudo ver, con cierta satisfacción, que la moda era muy conservadora en el Sector Dos; su traje podía pasar por una versión más sencilla del que se usaba allí.

Pasó delante de un gran edificio de adobe. En el frente, un letrero anunciaba: LECTURERIA PÚBLICA.

Se trataba de una biblioteca y Eldridge se detuvo. Ahí dentro debían encontrarse, sin duda, los registros de los últimos siglos. Tenía que haber una crónica sobre su delito (si había existido realmente) y de las circunstancias en las cuales lo había cometido.

Pero ¿no correría algún peligro? ¿Y si hubieran distribuido circulares reclamando su captura? Además, ignoraba si había un tratado de extradición entre los Sectores Uno y Dos. Era necesario correr el riesgo. Eldridge entró decidido, pasó de largo frente a la bibliotecaria, una mujer delgada y gris, y se encaminó hacia las hileras de libros.

La sección dedicada al Tiempo estaba bien surtida, pero el tratado más completo era un libro titulado Orígenes de los viajes Cronológicos, de Ricardo Alfredex. En la primera parte contaba cómo, en un día fatal de 1954, el joven genio Eldridge había descubierto el germen de la idea en las discutidas ecuaciones Holstead. En realidad, La fórmula era increíblemente sencilla (Alfredex describía Los argumentos básicos), pero nadie la había descubierto antes. El talento de Eldridge radicaba, por sobre todas las cosas, en descubrir lo que era obvio.

El profesor frunció el ceño ante el menosprecio que revelaba dicha afirmación ¿Obvio? ¡Él era el inventor y aún no lo entendía!

La máquina había sido construida hacia 1962. Y funcionó perfectamente en la primera prueba, impulsando a su joven inventor hacia lo que después se conocería como Sector Uno.

Eldridge levantó la vista: una niña de ocho o nueve años lo estaba mirando a través de sus anteojos, desde el extremo de aquella hilera de libros. La niña se agachó, desapareciendo. Él continuó con su lectura.

Hojeó rápidamente el capítulo siguiente, titulado «Carácter paradójico del tiempo». El autor comenzaba con la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga y demostraba su falsedad apoyándose en el cálculo integral. Partiendo de esa premisa, se ocupaba después de las denominadas paradojas del tiempo: la de matar al propio abuelo, la de encontrarse con uno mismo y otras similares. Alfredex continuaba explicando que todas las paradojas temporales eran inventos de ciertos autores con tendencia a la confusión.

La complicada lógica simbólica de esta parte escapaba al entendimiento de Eldridge y eso le causó cierto embarazo, puesto que lo citaban a él como autoridad máxima en la materia.

El capítulo siguiente se llamaba La caída de los grandes. Según contaba, Eldridge había conocido a Viglin, propietario de un negocio de artículos deportivos en el Sector Uno. No habían tardado en hacerse amigos. El comerciante tomó bajo su tutela al joven genio y le organizó una serie de conferencias. Entonces…

—Perdón, señor —dijo alguien.

Eldridge levantó la vista. Frente a él estaba la bibliotecaria de rostro grisáceo, acompañada por la niña de anteojos. Esta lucía una ancha sonrisa de satisfacción.

—¿Si? —preguntó Eldridge.

—En esta biblioteca no pueden entrar los viajeros del Tiempo —dijo la bibliotecaria, en tono severo.

Eldridge pensó que la norma se justificaba Los viajeros podían tomar varios libros valiosos y desaparecer con ellos. Probablemente, tampoco tendrían acceso a los bancos.

El inconveniente estaba en que él no quería renunciar a ese libro.

Eldridge sonrió, se golpeó suavemente el oído y continuó leyendo.

Parece que el inteligente joven Eldridge había permitido a Viglin ocuparse de lodos sus contratos y papeles. Y un día, con gran sorpresa, descubrió que había cedido a Viglin todos los derechos del Transportador Cronológico por una pequeña suma de dinero, Eldridge llevó su caso a los tribunales, pero estos fallaron en su contra. Hubo una apelación. Amargado y en la miseria, Eldridge se lanzó a una carrera criminal, e hizo a Viglin víctima de un robo.

—Señor —insistió la bibliotecaria—, sea usted sordo o no, debe salir de inmediato. De lo contrario llamaré a la guardia.

Eldridge dejó el libro.

—Chismosa —dijo a la niñita.

Y salió apresuradamente de la lecturería.

Ahora comprendía por qué Viglin quería hacerlo arrestar. Mientras su caso continuara pendiente, Eldridge tendría muy pocas perspectivas, si lo ponían entre rejas.

Pero ¿qué lo había llevado a robar?

Que le hubieran despojado de su invento parecía motivo suficiente, pero en el fondo Eldridge no creía que se tratara de eso. Robar a Viglin no le habría proporcionado satisfacción alguna y tampoco era una manera de hacerse justicia. La reacción más apropiada habría sido luchar, o retirarse, renunciando a todo. Cualquier cosa, menos robar.

Tendría que descubrir la verdad. Se escondería en el Sector Dos; tal vez allí podría conseguir trabajo y, poco a poco…

Dos hombres lo tomaron de los brazos. Otro le quitó el Transportador, con tanta celeridad que dejaron a Eldridge boquiabierto. No había reaccionado aún cuando uno de ellos mostró su credencial.

—De la policía —dijo—. Tendrá que acompañados, señor Eldridge.

—¿Por qué? —preguntó el detenido.

—Por robo en los Sectores Uno y Dos.

Eso significa que allí también había robado.

Al llegar a la comisaría de policía, lo condujeron a una pequeña oficina, atestada de objetos del capitán. Este era un hombre delgado, calvo, de rostro sonriente. Con un ademán, indicó a sus subordinados que se marcharan, señaló a Eldridge una silla y le ofreció un cigarrillo.

—Así que usted es Eldridge —dijo.

Este asintió de mala gana.

—He leído mucho sobre usted desde que era niño —afirmó el capitán, con cierta nostalgia. Usted era uno de mis héroes.

Eldridge calculó que el capitán le llevaría unos quince años, pero no preguntó nada al respecto. Después de todo, según parecía, él era todo un experto en paradojas de tiempo.

—Siempre creí que se cometió una gran injusticia con usted —afirmó el capitán, jugando con un gran pisapapeles de bronce—. Así y todo, no pude comprender que un hombre, como usted pudiera robar. Hasta llegamos a pensar por un tiempo, que era un caso de demencia temporaria.

—¿Y resultó así? —preguntó Eldridge, esperanzado.

—No cabía la menor posibilidad. Verificamos sus antecedentes y no encontramos ningún desequilibrio mental en potencia. Eso toma las cosas más difíciles para mí. Por ejemplo, dígame, ¿por qué robó esos artículos?

—¿Qué artículos?

—¿No recuerda?

—Yo… he tenido un lapso —dijo Eldridge—. Amnesia temporal.

—Se justifica —repuso el capitán, con cierta benevolencia.

Y alcanzó un papel a Eldridge, diciendo:

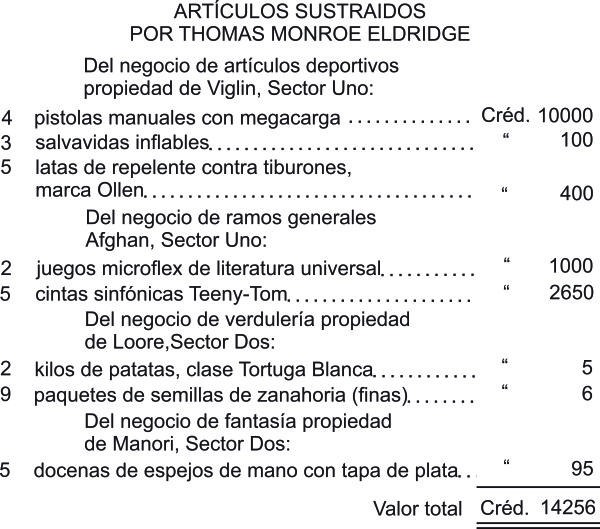

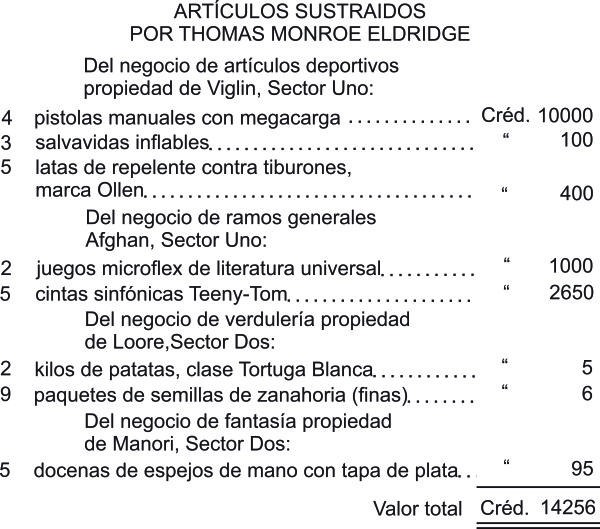

—Aquí tiene la lista.

—¿Qué significa eso? —preguntó el capitán—. Podría entender que robara un millón de créditos, pero ¿por esa basura…?

Eldridge meneó la cabeza. En la lista no había nada que valiera la pena. Las pistolas manuales de megacarga podían ser útiles, pero ¿para qué los espejos, los salvavidas, fas patatas y todas esas otras cosas que el capitán había abarcado justamente con una sola palabra: basura?

Parecía cosa de otra persona. Eldridge empezó a pensar en sí mismo como si se tratara de dos personas: una, Eldridge I, había inventado los viajes en el tiempo; después, víctima de ciertas injusticias, había robado algunos artículos incomprensibles para desaparecer de inmediato. La otra, Eldridge II, era él mismo, aquel a quien Viglin había localizado. No recordaba en absoluto al primer Eldridge. Pero era indispensable descubrir sus razones; de lo contrario, tendría que sufrir la consecuencia de los delitos cometidos.

—¿Qué me sucedió después de robar esas cosas? —preguntó Eldridge.

—Eso es lo que quisiéramos saber —respondió el capitán. Todo cuanto sabemos es que usted huyó con el botín al Sector Tres.

—¿Y después?

El capitán se encogió de hombros.

—Cuando solicitamos su extradición, las autoridades manifestaron que usted no se encontraba allí. Eso no significa que, de hallarse, lo hubieran entregado. Ellos son gente muy orgullosa e independiente, ¿sabe usted? De todas maneras, usted había desaparecido.

—¿Desaparecido? ¿Hacia dónde?

—No lo sé. Pudo haber huido hacia los Sectores no Civilizados, que están más allá del Sector Tres.

—¿Y qué son los Sectores no Civilizados?

—Nosotros esperábamos que usted nos lo explicara —respondió el capitán—. Es el único que ha explorado más allá del Sector Tres.

«Maldición», pensó Eldridge, «Todos me consideran una autoridad, precisamente en los temas que yo mismo desearía saber».

—Esto me coloca en un bonito aprieto —admitió el capitán, parpadeando frente al pisapapeles.

—¿Por qué?

—Bueno, usted es un ladrón. La ley establece que debo arrestarlo. Sin embargo, reconozco que también le han jugado una mala pasada. Y sé muy bien que sólo robó a Viglin y a sus secuaces en ambos sectores. Hay cierta justicia en esto, pero la ley no lo considera así, lamentablemente.

Eldridge asintió, pesaroso.

—Mi deber es arrestarlo —afirmó el capitán, con un profundo suspiro—. Nada puedo hacer en este caso, aunque quisiera. Tendrá que ir a juicio y probablemente lo condenarán a unos veinte años, más o menos.

—¿Qué? ¿Por robar esa basura, repelente para tiburones y semillas de zanahorias? ¿Por robar basura?

—Somos muy estrictos con los robos cronológicos —respondió el capitán—. Es un delito contra el tiempo.

—Comprendo —dijo Eldridge, hundiéndose en la silla.

—Ahora bien —continuó el capitán, pausadamente—, usted podría ponerse violento y golpearme la cabeza con ese pisapapeles, apoderarse de mi Transportador Cronológico, que está en el segundo estante de ese armario, y volver al Sector Tres, donde están sus amigos; en ese caso, no habría nada que yo pudiera hacer.

—¿Eh?

El capitán se volvió hacia la ventana, dejando el pisapapeles al alcance de Eldridge.

—Es terrible —comentó—. ¡Las cosas que uno puede hacer por un ídolo de su niñez! Pero usted, naturalmente, es de los que respetan la ley. No sería capaz de hacer semejante cosa; así lo demuestran los informes psicológicos de que dispongo.

—Gracias —dijo Eldridge.

Tomó el pisapapeles y golpeó suavemente la cabeza del capitán. Este, sonriente, se dejó caer detrás del escritorio. Eldridge encontró el Transportador en el armario e indicó el Sector Tres. Con un profundo suspiro, oprimió el botón.

Cuando abrió los ojos, se encontró en una llanura amarillenta, de suelo reseco, rodeada por un extenso desierto sin árboles, donde soplaba un viento cargado de polvo. Enfrente había varios edificios de ladrillos y una hilera de tiendas levantadas a lo largo de un pantano seco. Se dirigió hacia allí.

En ese futuro debió producirse otro cambio de clima. El sol había castigado la tierra con violencia, secando ríos y arroyos. Si esa tendencia continuaba, bien podía comprender que el futuro siguiente careciera de civilización y tal vez de habitantes.

Se sintió cansado. No había comido en todo el día…, o en varios miles de años, según cómo se contara el tiempo. Pero esa era una falsa paradoja, que Alfredex no habría tenido dificultades en repetir con su lógica simbólica.

¡Al demonio con la lógica! ¡Al demonio con la ciencia, las paradojas, al demonio con todo! No continuaría huyendo. En esa tierra polvorienta debía haber un sitio para él. La gente de allí, libre y orgullosa, no lo entregaría. Creían en la justicia, no en la ley. Allí se quedaría, para trabajar, llegar a viejo y olvidar a Eldridge I y a sus caprichosas maquinaciones.

Cuando llegó a la aldea pudo comprobar que la gente se había reunido para recibirlo. Vestían túnicas largas y flotantes, similares al albornoz de los árabes, única vestimenta lógica para ese tipo de clima.

Un patriarca barbado se adelantó para saludar ceremoniosamente a Eldridge.

—El antiguo refrán es cierto. Cuanto tiene principio, tiene fin.

Eldridge, amable, se mostró de acuerdo.

—¿Alguien podría darme un poco de agua? —pidió.

—En verdad está escrito —continuó el patriarca—: aunque el ladrón tenga un mundo entero para recorrer, vuelve siempre al escenario de su crimen.

—¿Crimen? —preguntó Eldridge, mientras sentía un hormigueo extraño en el estómago.

—Crimen —repitió el patriarca.

Alguien gritó desde entre la multitud:

—Sólo a un tonto se le ocurre escupir hacia el cielo.

La gente estalló de risa, pero a Eldridge le pareció una risa cruel.

—La ingratitud se vuelve traición —dijo el patriarca El mal es omnipresente. Nos gustaste, Thomas Eldridge. Llegaste aquí con tu extraña máquina y tu botín y reconocimos tu espíritu altivo. Eso te convertía en uno de los nuestros. Te protegimos contra tus enemigos de los Mundos Húmedos. ¿Qué nos importaba que los hubieras engañado? Ojo por ojo y diente por diente.

La multitud rugió su aprobación.

—¿Pero qué es lo que hice? —preguntó Eldridge.

La turba se acercó a él, blandiendo mazos y cuchillos. Una hilera de hombres cubiertos con mantos azules trató de contenerlos y Eldridge comprendió que también allí había fuerzas policiales.

—Díganme qué he hecho —insistió, mientras un policía le quitaba el Transportador.

—Se te acusa de criminal y saboteador —respondió el patriarca.

Eldridge miró a su alrededor, desesperado. Había huido del Sector Uno por una acusación de hurto; en el Sector Dos, lo enfrentaban con igual denuncia. Al retirarse hacia el Sector Tres, se le acusaba de crimen y sabotaje.

Logró esbozar una sonrisa afable.

—¡Oh! —dijo en realidad, no quiero sino encontrar un país cálido y pacífico, libros, vecinos amables y el amor de una buena…

Cuando volvió en sí se halló tendido en el suelo de tierra apisonada en una pequeña cárcel de ladrillos. A través de una ranura en la ventana se veía un fragmento del crepúsculo. Fuera, más allá del portón de madera, alguien entonaba una canción plañidera.

Encontró una escudilla con comida y devoró la extraña preparación. Bebió el agua de otra vasija y se recostó contra la pared. El crepúsculo llegaba a su fin tras la ventana estrecha En el patio, una cuadrilla de hombres levantaba una horca.

—¡Carcelero! —gritó Eldridge.

Pocos minutos después oyó unas pisadas torpes.

—Quisiera un abogado —dijo.

—Aquí no hay abogados —dijo el hombre, con orgullo Aquí hay justicia.

Y se marchó.

Eldridge caviló mucho sobre esa idea de la justicia sin leyes. Como principio, parecía muy buena, pero en la realidad era horrible.

Tendido en el suelo, trató de pensar. Pero no se le ocurría nada. Allá fuera, los hombres que levantaban la horca reían y bromeaban. El trabajo continuó aún en le penumbra del anochecer.

En las primeras horas de la noche, Eldridge oyó que una llave giraba en su cerradura. Entraron dos hombres, uno, de edad mediana, lucía una barba pequeña y bien cuidada. El otro era un hombre de espaldas anchas y piel bronceada, aproximadamente de su misma edad.

—¿Se acuerda de mí? —preguntó el hombre maduro.

—¿Recordarle? ¿De dónde le conozco?

—¿Cómo «de dónde»? Yo era el padre.

—Y yo, el novio —agregó el joven, avanzando con un paso amenazador.

El hombre de la barba lo contuvo.

—Comprendo lo que sientes, Morgel, pero pagará su crimen con la horca.

—Colgarlo es poco, señor Becker —arguyó Morgel—. Tendrían que ahogarlo, descuartizarlo, quemarlo y esparcir sus cenizas a todos los vientos.

—Sí, pero el nuestro es un pueblo justo y misericordioso —afirmó Becker, virtuoso.

—¿El padre de quién? —preguntó Eldridge—. ¿El novio de quién?

Los dos hombres se miraron entre sí.

—¿Qué es lo que hice? —preguntó Eldridge.

Becker se lo dijo.

Según explicó, Eldridge había llegado desde el Sector Dos, cargado con su botín. La gente del Sector Tres lo acogió. Eran personas sencillas, francas y de reacciones rápidas, herederas de una tierra desgastada y roída por las guerras. En el Sector Tres se habían agotado los minerales y la fertilidad del suelo. Vastas extensiones de suelo eran radiactivas. El sol castigaba sin piedad, los glaciares se disolvían y los océanos continuaban elevándose.

Los hombres del Sector Tres estaban empeñados en una lucha por recuperar la civilización. Poseían los rudimentos de un sistema de fábricas y algunas instalaciones eléctricas. Eldridge aumentó el rendimiento de dichas instalaciones y les enseñó ciertas prácticas sanitarias. Continuó sus recorridos por los Sectores Inexplorados, más allá del Tres. Se convirtió en un héroe popular y contó con la protección y el amor de todas esas gentes.

Después, devolvió toda esa gentileza raptando a la hija de Becker.

La atractiva joven era la prometida de Morgel y los preparativos para la boda se hallaban ya muy avanzados. Desafiando abiertamente todas las costumbres, Eldridge mostró su verdadera personalidad al secuestrar a la joven, en medio de una noche tenebrosa, para colocarla en una máquina infernal de su propia invención. Conectó el invento y la muchacha desapareció. Las líneas eléctricas recargadas hicieron volar todas las instalaciones de varios kilómetros a la redonda.

Se trataba, nada menos, que de asesinato y sabotaje.

Pero la multitud iracunda no había podido atraparlo a tiempo. Eldridge escondió parte de su botín en un saco, tomó su Transportador y desapareció.

—¿Yo hice todo eso? —preguntó Eldridge, boquiabierto.

—Hay testigos —dijo Becker—. El resto de tu botín está en el depósito. Pero no pudimos deducir nada de lo que allí encontramos.

Ambos lo miraron de frente; Eldridge bajó la vista.

Ahora sabía cuál era su delito en el Sector Tres. Pero tal vez la acusación de asesinato fuera fraguada. Según las apariencias, había construido un modelo de transportador reforzado, mediante el cual envió a la muchacha a alguna parte, sin pasar por los pasos intermedios que requieren los modelos portátiles. Nadie iba a creerle. Esa gente no tenía siquiera noción de un concepto tan civilizado como el hábeas corpus.

—¿Por qué lo hizo? —preguntó Becker.

Por toda explicación, Eldridge se encogió de hombros y meneó la cabeza.

—¿Acaso no lo he tratado como a un hijo? ¿No detuve a la policía del Sector Dos? ¿No le alimenté y vestí? ¿Por qué, por qué lo hizo?

Eldridge volvió a encogerse de hombros y a menear la cabeza.

—Muy bien —concluyó Becker—. Mañana podrás explicarlo ante el verdugo.

Y se marchó, apoyado en el brazo de Morgel.

De haber tenido un revólver, Eldridge se habría disparado un balazo en ese mismo instante. Estaba escuchando pruebas de una predisposición al mal que nunca habría sospechado tener. Le quedaba poco tiempo; lo colgarían por la mañana.

Y todo eso era una gran injusticia. Él era sólo un inocente curioso, que tropezaba de continuo con las consecuencias de sus actos pasados… o futuros. Sólo Eldridge I entendía todos los motivos y conocía todas las razones.

Suponiendo que sus robos estuvieran justificados, ¿por qué había sustraído patatas, salvavidas, espejos y cosas similares?

¿Qué había hecho con la muchacha?

¿Qué fin perseguía?

Eldridge entrecerró los ojos, fatigado y se entregó a una inquieta somnolencia.

Así vio a Viglin, de pie ante él, con el Transportador en las manos. Estaba demasiado cansado como para sentirse sorprendido. Lo miró por un instante antes de preguntar:

——¿Ha venido a vanagloriarse por última vez?

—No es esa mi intención —contestó Viglin, secándose la transpiración del rostro—. Debes creerme. Nunca quise matarte, Tom.

Eldridge se incorporó para mirarlo atentamente.

—Fuiste tú quien robó mi invento, ¿verdad? —preguntó.

—Sí. Pero pensaba actuar como era justo; estaba dispuesto a repartir las ganancias contigo.

—En ese caso, ¿por qué lo robaste?

Viglin pareció incómodo.

—A ti no te importaba el dinero —argumentó.

—¿Y por eso me hiciste renunciar a todos mis derechos?

—De no haber sido yo, algún otro lo habría hecho, Tom. Quería protegerte de tu escasa experiencia. Juro que tenía intenciones de darte tu parte.

Volvió a enjugarse la frente, agregando:

—Nunca sospeché que las cosas terminarían así.

—Y después hiciste recaer sobre mí la sospecha de esos robos —dijo Eldridge.

—¿Cómo?

Viglin pareció realmente sorprendido.

—No, Tom —afirmó—. A mí me vino de perillas… hasta ahora.

—¡Mientes!

—¿Crees que he venido hasta aquí para mentirte? Reconozco haber robado tu invento. ¿Por qué iba a mentirte sobre todo lo demás?

—¿Y por qué he robado, en ese caso?

—Creo que tenías algunos proyectos locos sobre los Sectores Deshabitados, pero en realidad no lo sé. Ya no importa. Ahora, haz el favor de escucharme. Ya no hay manera de suspender el juicio; ahora se trata de un delito cronológico… Pero puedo sacarte de aquí.

—¿Adónde quieres que vaya? —preguntó Eldridge, desesperado—. La policía me busca a través de todos los tiempos.

—Puedo esconderte en mi propiedad. Será el último lugar donde se les ocurriría buscarte y podrías quedarte hasta que expirara el estatuto de las limitaciones.

—¿Y los derechos de mi invento?

—Quedan en mi poder —contestó Viglin, con un dejo de su antigua confianza. No podría devolvértelo sin hacerme pasible de un delito cronológico, Pero no tengo inconvenientes en compartirlo contigo. Además, tú necesitas un socio.

—Está bien —dijo Eldridge—. Salgamos de aquí.

Viglin había traído un buen surtido de herramientas, que sabía manejar con sospechosa eficacia. En pocos minutos estuvieron fuera de la celda, ocultos en la oscuridad del patio.

—Este Transportador es bastante endeble —susurró Viglin, mientras controlaba las baterías de su aparato ¿No podríamos conseguir el tuyo?

—Debe estar en el almacén —contestó Eldridge.

En el almacén no había vigilancia y Viglin hizo saltar la cerradura con bastante facilidad. Una vez dentro, encontraron allí el aparato de Eldridge II; junto a él estaba el ridículo y descabellado botín de Eldridge I.

—Vamos —dijo Viglin.

Eldridge negó con la cabeza. Su compañero, molesto, inquirió:

—¿Y ahora qué pasa?

—No me voy.

—Escucha, Tom, sé que no tienes muchas razones para confiar en mí, pero te aseguro que trato de protegerte. No miento.

—Te creo —respondió Eldridge— pero no volveré, de cualquier modo.

—¿Y qué piensas hacer?

Eldridge venía preguntándose lo mismo desde que salieron de la cárcel. Se veía ante una encrucijada: o bien volvía con Viglin, o continuaba solo.

En realidad, no tenía muchas posibilidades de elegir. Por todo punto de partida, debía considerar que, al lanzarse a aquella aventura, había sabido lo que hacía. Para bien o para mal, se mantendría fiel a si mismo y enfrentaría cualquier cita que hubiese hecho en el futuro.

—Iré hacia los Sectores Deshabitados —dijo Eldridge.

Tomó un saco y empezó a llenarlo con patatas y semillas de zanahoria.

—¡No puedes! —objetó Viglin—. La primera vez fuiste a parar a 1954. En esta oportunidad tal vez no tengas igual suerte. Piensa que puedes quedar cancelado por completo.

Eldridge ya había cargado todas las patatas y los paquetes de semillas. Después guardó los rollos de literatura mundial, los salvavidas, las ¡atas de repelente para tiburones y los espejos. Encima de todo colocó las pistolas de mano con megacarga.

—¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer con todo eso?

—En absoluto —contestó Eldridge—. Pero ya les encontraré alguna utilidad.

Y adhirió las cintas sinfónicas dentro de su camisa.

Viglin soltó un suspiro de resignación, recordándole:

—No olvides dejar pasar media hora entre salto y salto; de lo contrario te cancelarás. ¿Tienes reloj?

—No; lo dejé en mi habitación.

—Llévate este. Es especial para deportistas.

Viglin ajustó su reloj a la muñeca de Eldridge y se despidió diciendo:

—Buena suerte, Tom; lo digo sinceramente.

—Gracias.

Eldridge seleccionó el punto más alejado dentro del futuro a su alcance y oprimió el botón, sonriendo a su compañero.

Se produjo la momentánea oscuridad habitual, seguida de un frío repentino.

Al abrir los ojos, se encontró bajo la superficie del agua.

Se abrió camino hacia la superficie, luchando con el peso del saco. Cuando logró asomar la cabeza a la superficie, miró a su alrededor, buscando algún indicio de tierra firme.

No había tierra a la vista. Sólo pudo distinguir muchas olas largas y alisadas, que se deslizaban hacia él desde un horizonte sin límites, para levantarlo, en su curso hacia alguna playa escondida.

Metió la mano en el saco, buscando los salvavidas y los infló. Poco después flotaba sobre la superficie, tratando de imaginar qué había pasado con el estado de Nueva York.

Cada salto sucesivo en el futuro lo había llevado a un clima más cálido. Ahora, ya pasados miles de años desde 1954, los glaciares se habían disuelto; probablemente, buena parte de la Tierra estaría sumergida.

Había hecho bien en llevar los salvavidas. Le inspiraba cierta confianza en cuanto al respeto del viaje. Sólo necesitaba flotar durante media hora, para evitar la cancelación.

Apoyado en los salvavidas, se inclinó hacia atrás para contemplar las formaciones de nubes. Algo pasó rozándolo.

Eldridge bajó la vista: una forma negra y alargada se deslizaba bajo sus pies. Se acercó otra y ambas comenzaron a acercársele: parecían hambrientos.

¡Tiburones!

Manoteó apresuradamente dentro del saco, haciendo caer los espejos, hasta encontrar una lata de repelente para tiburones. La abrió y derramó su contenido en tormo al salvavidas: una mancha anaranjada se extendió sobre el agua azul.

Los tiburones eran ya tres y nadaban incansables en torno al círculo de repelente. Se acercó un cuarto y aquel trató de aventurarse a través de la mancha anaranjada; sin embargo, no tardó en echarse atrás.

Era un alivio que en el futuro hubieran sido capaces de hacer un repelente para tiburones tan eficaz. Si embargo, a los cinco minutos la mancha anaranjada empezó a disiparse. Abrió otra lata. Los tiburones no se rendían fácilmente, pero tampoco se atrevían a nadar a través de la mancha. Cada cinco minutos debía derramar el contenido de una nueva lata. La maniobra dilatoria se prolongó durante la media hora inevitable.

Finalmente pasó revista a todas sus posesiones y aferró con fuerza el saco. No sabía para qué necesitaba los espejos o las patatas, ni tampoco por qué le eran imprescindibles las semillas de zanahoria. Tenía que estar dispuesto a cualquier cosa.

Oprimió el botón y volvió a producirse la oscuridad de siempre.

Al disiparse, Eldridge se halló hundido hasta los tobillos en un espeso y maloliente pantano. El calor era insoportable y por encima de él pululaba una nube de jejenes gigantescos.

Salió de aquel limo pegajoso, con un gran esfuerzo, entre los murmullos y los siseos de múltiples formas de vida. Ya en terreno más firme, hizo pie bajo un arbolito. A su alrededor se extendía la selva verde, salpicada con lujuriosos purpúreos y rojos.

Se apoyó contra el árbol, decidido a esperar la media hora correspondiente. Por lo visto, en esa etapa del futuro las aguas habían retrocedido, permitiendo el renacer de la selva primitiva. ¿Habría seres humanos por allí, si aún existía la raza sobre la Tierra? Nada era seguro. El mundo parecía haber vuelto a los comienzos.

Eldridge escuchó un sonido similar al balar de una oveja; un bulto verde se movió contra el verde del follaje, más pálido. Algo se acercaba.

Aquello medía unos ocho metros de altura; tenía la piel rugosa de un lagarto; sus patas eran anchas y pesadas. Era asombrosamente parecido a un pequeño dinosaurio.

Eldridge miró con desconfianza al enorme reptil. Recordó entonces que casi todos los dinosaurios eran herbívoros, sobre todo aquellos que poblaban los pantanos. Posiblemente, este sólo desearía olfatearlo y después volvería a segar la hierba.

El dinosaurio descubrió en un bostezo un imponente juego de dientes puntiagudos y echó a andar hacia Eldridge con aire decidido.

Este hundió la mano en el saco; descartó los artículos inservibles y tomó la pistola de mano a megacarga. Con la esperanza de haber acertado, rezó por un instante y en seguida hizo fuego.

El dinosaurio desapareció tras una enorme bocanada de humo. Sólo quedaron algunos restos de carne y cierto olor a ozono en el lugar donde el animal había estado. Eldridge miró entonces con más respeto la pistola a megacarga, comprendiendo por qué era tan cara.

Durante la media hora siguiente, varios habitantes de la selva demostraron vivo interés en su persona. Cada pistola rendía sólo unas cuantas descargas, lo que no resultaba sorprendente, considerando su poder destructivo. Al agotarse la carga de la última pistola, se vio forzado a golpear con la culata a un pterodáctilo.

Cuando hubo transcurrido la media hora, volvió a colocar el dial en posición. Le habría gustado saber de antemano lo que le esperaba. Le intrigaba la idea de encarar nuevos peligros acompañado de algunos libros, patatas, semillas de zanahoria y espejos de mano.

Tal vez no hubieran más peligros.

Había sólo una manera de salir de dudas. Extendió la mano y oprimió nuevamente el botón.

Esa vez se encontró en una colina cubierta de hierbas. La densa selva había desaparecido. Ante él se extendía un hermoso pinar agitado por la brisa; el terreno era firme y un sol moderado brillaba en el cielo.

El pulso de Eldridge se aceleró al pensar que tal vez ese fuera su objetivo. Siempre había sentido un deseo ancestral por encontrar un lugar apartado de la civilización. Eldridge I, amargado, el que había cometido crímenes y traiciones, debió desearlo con más vehemencia que él.

Aquello lo desilusionó un tanto, pero no estaba del todo mal, exceptuando la soledad. Si al menos hubiese gente…

De pronto, un hombre surgió de entre los árboles. Medía menos de un metro y medio; era corpulento y musculoso como un luchador. El taparrabos de piel dejaba al descubierto una epidermis de color grisáceo. Llevaba un tronco de árbol toscamente trabajado en forma de mazo.

Detrás del primero aparecieron más de veinte; todos se dirigieron hacia Eldridge, extendiendo las manos, con las palmas vueltas hacia arriba, entre gruñidos excitados. Habían formado un círculo en tomo al recién llegado. No querían el saco y rechazaron las pistolas. Después empezaron a levantar los mazos con ademán amenazador, sin que Eldridge lograra adivinar qué querían.

—¿Patatas? —preguntó, desesperado.

Tampoco querían patatas.

Según la máquina del tiempo, debía esperar dos minutos más. Se volvió y esperó a la carrera.

Los salvajes no tardaron en perseguirlo. Eldridge se dirigió hacia la selva, corriendo como un galgo, esquivando troncos de árboles. Varios mazos pasaron silbándole junto a la cabeza.

Aún faltaba un minuto.

Tropezó contra una raíz, se levantó con dificultad y siguió corriendo.

Los salvajes le pisaban ya los talones.

Diez segundos. Cinco segundos. Un mazo le rozó el hombro.

¡La hora! Trató de alcanzar el botón, pero un mazo le golpeó la cabeza, derribándolo al suelo. Cuando recobró el sentido, el jefe de los salvajes estaba parado sobre su Transportador Cronológico, el mazo en alto.

—¡No! —gritó Eldridge, dominado por el pánico.

Pero el jefe, riendo con desenfado, dejó caer el mazo. En pocos segundos la máquina no fue sino un montículo de trocitos metálicos.

Arrastraron a Eldridge hacia una cueva, a pesar de sus maldiciones. Dos salvajes guardaron la entrada; fuera, una cuadrilla empezó a juntar leña. Un grupo de mujeres y niños huían y volvían a acercarse, cargados con escudillas de barro. A juzgar por sus risas, se estaban preparando para una fiesta.

Con gran desaliento, Eldridge llegó a la conclusión de que él sería el plato principal. Ya nada importaba, por supuesto. Habían destruido la máquina del tiempo. Esta vez no habría un Viglin capaz de salvarlo. Era el final del camino.

Eldridge no deseaba morir. Pero lo más amargo era morir sin haber descubierto los planes de Eldridge I.

Todo parecía una gran injusticia. Durante varios minutos lo agobió aquella despreciable autoconmiseración. Después se arrastró hacia la parte posterior de la cueva, confiando encontrar algún modo de salir de ese atolladero.

La cueva terminaba contra una sólida pared de granito. Pero había allí otra cosa: un zapato viejo.

Lo levantó para examinarlo. Aquel objeto lo perturbaba, sin causa aparente; se trataba sólo de un zapato común, de cuero pardo, muy parecido a los que él llevaba puestos.

De pronto, el anacronismo se le hizo evidente: ¿qué hacía un articulo manufacturado, como ese, en época tan primitiva?

Se lo probó. La calzaba a la perfección y eso fue en parte la respuesta a sus preguntas. Era obvio: debió haber pasado por allí en su primer viaje.

Pero ¿por qué había dejado un zapato tras de sí?

Adentro había algo, demasiado suave para ser una piedra, demasiado duro para ser un trozo de forro desgastado. A la altura del dedo grande, halló un trozo de papel plegado. Al desdoblarlo, reconoció de inmediato su propia letra:

¡Vaya estupidez! ¿Cómo se encabeza una carta dirigida a uno mismo? ¿Querido Eldridge? Está bien, dejemos a un lado los saludos. Tú has de leer esto, puesto que yo ya lo he hecho por eso, naturalmente, lo escribo. De otro modo no podrías leerlo, ni yo tampoco habría logrado hacerlo.

Mira, estás en una situación difícil. No obstante, no debes preocuparte demasiado. Saldrás ileso del embrollo. Aquí te dejo un Transportador Cronológico para que te lleve a tu próximo destino.

El problema es adónde iré yo. Con toda deliberación, estoy preparando la máquina con un lapso menor a la media hora necesaria; sé que habrá un efecto de cancelación. Eso significa que el Transportador quedará aquí para tu uso. Y yo ¿qué haré?

Creo saberlo. Así y todo, me asusta. Esta es la primera cancelación que he de experimentar. Pero no tiene sentido preocuparte por ello; sé que todo saldrá bien, porque las paradojas temporales no existen.

Bien, me largo. Presionaré el botón para cancelarme. Después, el aparato te pertenece.

Deséame suerte.

¡A él, desearte suerte! Eldridge hizo pedazos la nota y la arrojó.

Pero Eldridge I, habiendo hecho la cancelación de intento, había sido llevado hacia el futuro; en consecuencia, el Transportador Cronológico no había partido con él. Todavía debía estar por allí.

Eldridge revisó frenéticamente la cueva, Si al menos pudiera encontrarlo para oprimir el botón, le sería posible seguir adelante. Debía estar allí.

Aún no lo había encontrado cuando, varias horas más tarde, los guardias lo arrastraron fuera de la cueva.

Toda a aldea se hallaba reunida en medio de una gran algarabía. Se pasaban las escudillas de barro de uno a otro y varios hombres habían perdido ya el sentido. Pero los guardias encargados de custodiar a Eldridge seguían perfectamente sobrios.

Lo condujeron hacia un hoyo amplio y poco profundo, en cuyo centro habían instalado algo similar a un altar de sacrificios, ornamentado con colores chillones; a su alrededor habían acumulado una gran pila de ramas secas.

Hacia allí empujaron a Eldridge, mientras empezaban a danzar.

Él intentó escabullirse hacia atrás, pero volvieron a impulsarlo hacia adelante. La danza prosiguió durante varias horas, hasta que el último bailarín se desplomó, exhausto.

Un anciano se acercó entonces al borde del pozo: llevaba una antorcha en la mano y la arrojó dentro del hoyo, con un solo movimiento.

Eldridge la apagó con los pies. Pero la gente arrojó varias antorchas más, hasta que las ramas exteriores prendieron fuego y comenzaron a arder, obligándolo a trepar al altar. El círculo ígneo se cerraba, haciéndole retroceder. Por último, jadeante, con los ojos irritados y las piernas flojas, cayó sobre el altar. Las llamas empezaron a lamerlo.

Cerró los ojos y oprimió con fuerza los botones.

¿Los botones?

Miró. Disimulado bajo los vulgares adornos, el altar era un Transportador Cronológico. Sin duda alguna, se trataba del mismo Transportador que Eldridge I llevara hasta allí para dejárselo a él. Al desaparecer Eldridge I, se había convertido en un objeto de culto.

Por cierto, poseía cualidades mágicas.

El fuego le chamuscaba ya los pies cuando ajustó el regulador. Con el dedo sobre el botón, vaciló un instante.

¿Qué le reservaría el futuro? Todo el equipo con que contaba era un saco de semillas de zanahoria, patatas, cintas sinfónicas, volúmenes de literatura universal y varios espejitos de mano. Pero si había llegado hasta allí, descubriría el final.

Oprimió el botón.

Al abrir los ojos, Eldridge se encontró en la playa. El agua le lamía os pies y a lo lejos se escuchaba el bramido de las rompientes.

La playa era larga y angosta, de una blancura deslumbrante. Frente a ella se extendía el océano azul, que parecía dilatarse hasta el infinito. Hacia atrás, la playa estaba bordeada por una hilera de palmeras. Entre ellas se distinguía la lujuriosa vegetación de una isla tropical.

Se oyó un grito.

Eldridge miró a su alrededor, buscando un arma con que defenderse. No había nada. Absolutamente nada. No tenía defensa alguna.

Algunos hombres salieron de la selva para correr hacia él, gritando palabras extrañas. Trató de prestar atención.

—¡Bienvenido! —gritaban—. ¡Bienvenido a tu pueblo!

Un gigantesco moreno lo estrujó entre sus brazos poderosos, exclamando:

—¡Has regresado!

—Sí, claro —aventuró Eldridge.

Muchos otros se acercaban corriendo por la playa. Se trata a de una raza donosa. Los hombres eran de buena estatura y piel bronceada; las mujeres, en su mayoría, esbeltas y bonitas. Parecían pertenecer a esa clase de gente que todos quisieran por vecinos.

—¿Las has traído? —preguntó un anciano delgado, jadeando tras la carrera por la playa.

—¿Traer qué?

——Las semillas de zanahoria y también las patatas. Nos lo prometiste.

Eldridge hurgó en sus bolsillos. Allí estaban.

—Aquí las tienes —dijo.

—Muchas gracias. ¿Te parece que brotarán en este clima? En todo caso, podríamos construir un…

—Un momento, un momento —dijo el hombre alto—. Debes estar muy cansado.

Eldridge comenzó a pensar en todo lo que había pasado desde que despertara por última vez, allá en 1954. Subjetivamente, sólo se trataba de un día, pero en él había condensado varios miles de años hacia atrás y hacia adelante, atestados de arrestos, escapadas, peligros y enigmas sorprendentes.

—Cansado —dijo muy cansado.

—¿Te gustaría volver a tu hogar?

—¿Mi hogar?

—Por supuesto. La casa que construiste frente a la laguna. ¿No recuerdas?

Eldridge meneó la cabeza, con una débil sonrisa.

—¡No recuerda! —gritó el hombre.

—¿No recuerdas nuestras partidas de ajedrez? —preguntó otro.

—¿Y las excursiones de pesca? —agregó un muchacho.

—¿Y los picnics y las festividades?

—¿Y las danzas?

—¿Las regatas?

A todo, Eldridge contestó con un ademán negativo.

—Todo eso fue antes de que volvieras a tu tiempo —le dijo el hombre corpulento.

—¿Antes de que volviera? —preguntó Eldridge.

Allí encontraba todo lo que siempre había ambicionado: paz, satisfacción, un clima cálido, buenos vecinos. Tanteó el saco y el interior de la camisa. Mentalmente agregó libros y música a la lista. ¡Buen Dios! Nadie que estuviera en su sano juicio abandonaría un lugar como ese. Y aquello lo condujo a una pregunta importante.

—¿Por qué me fui?

—Eso, al menos, debes recordarlo —respondió el hombre grande.

—Temo que no.

Una joven delgada, de cabellos claros, dio un paso adelante.

—¿No recuerdas haber vuelto por mi?

Eldridge la miró fijamente.

—Tú debes ser la hija de Becker, la prometida de Morgel. La que secuestré.

—Morgel sólo pensaba que estaba comprometido conmigo, Y tú no me secuestraste: vine por propia voluntad.

—¡Oh, ya veo! —dijo Eldridge, sintiéndose estúpido—. Es decir, creo comprender. Es decir… Es un placer conocerte.

—¿Por qué tanta formalidad? —preguntó la muchacha. Después de todo, estamos casados. Me trajiste el espejo, ¿no es cierto?

Ahora todo estaba completo. Eldridge sonrió y extrajo un espejo de su bolso, entregando el resto al hombre corpulento. La muchacha, encantada con el regalo, se observó los ojos, alzó las cejas, e hizo todo lo que suele hacer una mujer frente a un espejo.

—Vamos a casa, querido —dijo después.

Él no recordaba su nombre, pero le gustó su aspecto. Le gustaba mucho. Y eso era natural.

—Temo que ahora no puedo —contestó, mirando el reloj y comprobando que la media hora estaba a punto de terminar. Antes debo hacer algo. Pero volveré en seguida.

Ella esbozó una sonrisa luminosa:

—Está bien. Dijiste que volverías y lo has hecho. Y trajiste los espejos, las semillas y las patatas que nos prometiste.

Lo besó. Él estrechó la mano a cada uno de los otros. De algún modo, aquello simbolizaba el ciclo completo empleado por Alfredex para demoler el concepto de paradojas en el tiempo.

Eldridge oprimió el botón del Transportador y la familiar oscuridad volvió a devorarlo.

Había dejado de ser Eldridge II. Desde ese momento en adelante era Eldridge I y sabía con toda seguridad hacia dónde se dirigía, qué iba a hacer y qué cosas necesitaba para hacerlo.

Todo conducía hacia esa finalidad, hasta esa muchacha, pues no cabía la menor duda de que volvería allí y se quedaría a vivir con ella, con sus buenos vecinos, los libros y la música, rodeado de una infinita paz y felicidad.

Era maravilloso saber que todo terminaría justamente como siempre lo había soñado. Y hasta sintió cierta gratitud hacia Viglin y Alfredex.