Estaba amaneciendo, y Tom Scatterhorn se hallaba en el balcón del palacio, completamente vestido y con el elaborado yelmo de pinchos en la mano. Hacía diez minutos que contemplaba fascinado el inmenso boquete negro que había aparecido en la otra pared de la cueva. Parecía que todos los habitantes de Scarazand rebuscasen con desesperación en aquel agujero, que los aspiraba hacia el laberinto como un enorme desagüe. Nunca había visto tantos escarabajos, y la cueva resonaba con un estrépito ensordecedor.

—¡Aclamad todos al defensor de Scarazand!

Al volverse, Tom se encontró con don Gervase Askary, que le sonreía radiante mientras caminaba hacia él con paso decidido.

—Te queda perfecta, ¿no? —preguntó, recorriendo con una mirada de admiración la brillante armadura negra que cubría el cuerpo de Tom.

Tom no dijo nada. Observó que, a diferencia de él, don Gervase llevaba un abrigo de piel de foca, botas negras y un gorro de pieles ligeramente ladeado. Su única concesión a la batalla que se avecinaba era un pequeño revólver metido en el bolsillo.

—Tiene aspecto de salir a patinar.

Don Gervase sonrió. No pensaba dejar que un poco de hosquedad por parte del impostor le estropease el buen humor.

—Puede que lo haga. Tal vez mañana, después de la batalla. —Echó un vistazo al agujero—. Como probablemente habrás adivinado, por ahí se sube a aquel valle. A estas horas, la mayor parte del ejército debería estar allí. ¡Va a ser un gran día! Espero grandes cosas de ti, chico. Todos las esperamos.

—Pues cometen un gran error.

—¡Oh, no lo creo! Lucharás para salvar la vida y, si eso no te motiva, nada lo hará.

Tom trató de ignorar la sonrisa desagradable de don Gervase y vio que aparecía en el balcón otra figura.

—Todo está listo para soltar amarras, señor. Correcto y en perfecto orden.

Ern Rainbird iba hacia ellos como si estuviera en la cubierta de un barco que se balancease entre las olas. A diferencia de su amo, Ern no parecía querer arriesgarse: había cambiado su boina azul y su jersey de marinero por una especie de cota de malla para insectos que lo cubría de pies a cabeza. Llevaba un hacha al hombro y un vetusto macuto a la espalda.

—Listo para la acción, ¿señor?

Asqueado, Tom miró a Rainbird y su ridicula apariencia.

—El joven Scatterhorn se siente muy combativo esta mañana —dijo don Gervase, sonriéndole empalagosamente—, lo cual no es mala cosa antes de una batalla.

—Y que lo diga —respondió Ern sin poder borrar la sonrisa de su cara.

El hombre siguió en silencio a don Gervase, que encabezó la marcha hasta un ornamentado carro situado en un extremo del balcón y subió a bordo.

—Buena suerte, mi señor —dijo Rainbird con una cumplida reverencia.

—Espero que me sigas de cerca. Y también Culexis. Por cierto, ¿dónde se ha metido esta mañana?

—Oh, anoche tuvo que atender un pequeño asunto… Subirá directamente.

—Asegúrate de que así sea.

Don Gervase chasqueó los dedos. La lustrosa libélula de color negro y oro que se hallaba debajo del carro desplegó las alas y empezó a zumbar. El zumbido se hizo más fuerte y al instante estaban volando. Abajo estalló una ovación mientras miles de aviadores subían a sus carlingas y los seguían al interior de la cueva. Tom echó un vistazo al enjambre de criaturas que se alineaban detrás de ellos. Eran idénticas a aquellas moscas de Satán que les habían tendido una emboscada a Lotus y a él en Escocia, aunque estas iban vestidas con magníficas libreas de color oro y negro, llevaban banderines que ondeaban al viento y portaban relucientes armaduras. Era una inmensa caballería de insectos que luchaba por tomar posiciones y cabalgaba hacia la primera línea del frente. Ya no había modo de escapar…

Entraron con gallardía en el agujero negro y atravesaron el laberinto que se extendía a partir de allí. Tom vio una marea compacta de criaturas y hombres, ascendiendo en una fila ininterrumpida hacia un puntito de luz a lo lejos. El ruido de tenazas y los sonidos ahogados de los cantos llenaban la oscuridad.

—Se lo ha jugado todo para vencer —dijo Tom en voz baja mientras sobrevolaban, a toda velocidad y en dirección a la luz, las tropas que avanzaban despacio—. ¿Serán suficientes?

—He vaciado Scarazand. ¿Quién sabe?

Tom trató de interpretar la curiosa expresión de don Gervase. Casi parecía divertido.

No tardaron en alcanzar el círculo de luz blanca, que resultó ser un agujero situado en el fondo de un inmenso cráter. Las empinadas laderas rocosas ascendían en todas direcciones, y equipos de escarabajos y hombres trabajaban frenéticamente para mantener la entrada despejada de la alfombra sofocante de insectos mutilados y rocas que resbalaban desde el borde.

—Entonces, ¿ya ha empezado?

—No, no. Esto no tiene nada que ver con Zumsteen. Se me ha ocurrido que una pequeña escaramuza nos animaría.

Subieron a toda velocidad, sobrevolando las cabezas de hombres e insectos que iban ascendiendo por las empinadas laderas con escaleras y rezones. Una lluvia de rocas caía sobre ellos.

—¿Así que ha organizado esto solo para nosotros?

—Por supuesto. Ellos no lo saben, pero hoy tenemos que divertirnos un poco. De lo contrario, ¿qué sentido tendría? —Don Gervase saludó con la mano a un aterrorizado grupo de soldados e híbridos que se apiñaban detrás de un saliente—. ¡Bajad la cabeza! —les gritó.

Todos se levantaron y saludaron al instante al glorioso líder.

—¡Que bajéis la cabeza, insensatos!

Una avalancha de piedras cayó encima de ellos, arrastrándolos junto con sus escaleras hasta el interior del cráter.

—Hay gente que nace para morir —dijo, riéndose por lo bajo.

Atónito, Tom se quedó mirando a don Gervase: estaba realmente loco. Siguieron volando cada vez más alto, hacia el borde del cráter. Allí arriba, a pesar de las enormes dificultades, se habían asentado grupos de escarabajos, descomunales como tanques. Detrás de cada uno se refugiaban filas de híbridos, esperando a que se produjese un hueco entre las avalanchas para salir precipitadamente, trepar por las pendientes con dificultad y después echarse sobre las grandes hormigas vítreas que lanzaban rocas desde el borde del cráter.

—Como he dicho, esto es solo una pequeña y alegre diversión —dijo don Gervase con voz atronadora mientras sobrevolaban a toda velocidad el feroz combate que se libraba cuerpo a cuerpo—. Para mantener entretenidos a los rezagados. El ejército principal se encuentra ya allí.

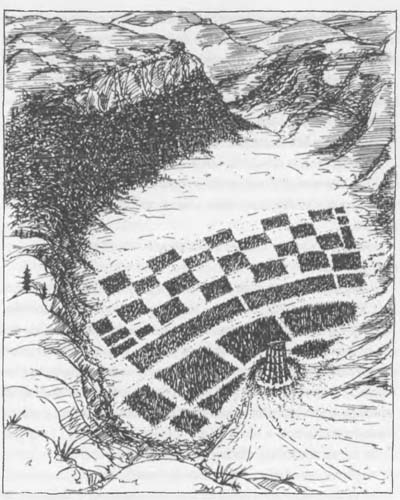

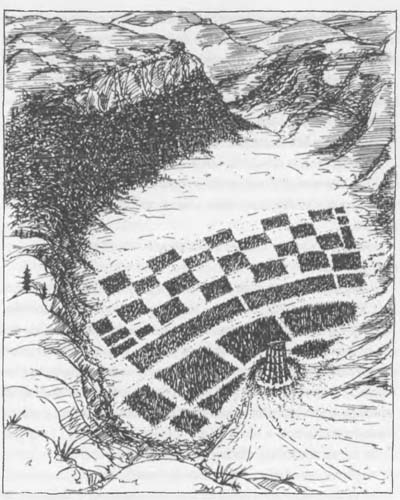

Tom contempló el amanecer invernal y no vio más que un océano vacío de bosques que se extendían en todas direcciones. Sin embargo, cuando bajaron por el costado del cráter y giraron hacia el sol… la vista dejó a Tom sin aliento. Debajo del cráter había un largo y ancho valle manchado de nieve. En él se distinguía un vasto tablero de escaques marrones, y detrás de este unas extensiones que parecían enormes campos de trigo lanzando destellos a la brumosa luz de la mañana.

—Impresionante, ¿no?

La libélula descendió más deprisa, y Tom vio que los campos de trigo eran de hecho alfombras vivientes de insectos, cuernos, colmillos y mandíbulas moviéndose a la vez, y que los escaques que estaban más allá se componían de decenas de miles de híbridos y soldados… Tom empezaba a encontrarse mal. No podía hacer aquello… Los sonidos de los tambores se hicieron más fuertes. De pronto, una gran ovación recorrió las filas.

—Nos han visto —dijo don Gervase con una sonrisa radiante, alzando la mano—. Salúdalos. Hazlo, chico.

El rugido era ensordecedor. Sobrevolaron a toda velocidad los banderines y los estandartes que restallaban sacudidos por la fuerte brisa. Atolondrado, Tom levantó su espada. El rugido estalló a su alrededor.

—Eso está mejor. Vas a tener que acostumbrarte.

En la retaguardia del gran ejército, directamente debajo del cráter, se alzaban nueve torres que formaban una alta empalizada, y fue allí donde aterrizaron. En cuanto tocaron tierra, don Gervase saltó al suelo y un comandante acudió a toda prisa a recibirlo.

—¿Algún indicio?

—Todavía no, excelencia —contestó el hombre inclinándose—. Ya casi estamos Estos. ¿Quiere usted…?

—Desde luego que quiero. Chico…

Don Gervase le indicó con un gesto a Tom que lo siguiese. Ambos caminaron con paso decidido hacia la torre más cercana. Subieron a lo más alto dejando atrás plantas y más plantas llenas de personal de artillería que se preparaba para la batalla, hasta que salieron a un mirador situado en la cima de la torre. Ante ellos se hallaba dispuesto el poder de Scarazand en perfecta simetría, como un desfile militar, defendiendo las laderas del cráter. Más allá del mar de yelmos y caparazones se encontraba una vacía extensión de tierra de varios centenares de metros de anchura, manchada de nieve, y a partir de ahí empezaban las empinadas pendientes del bosque. Las tropas aguardaban en medio de una ruidosa expectación, de cara al muro de oscuros árboles que se encontraba más allá… Don Gervase chasqueó los dedos, y el comandante le entregó al instante un largo catalejo de latón que su amo dirigió ávidamente hacia los árboles.

—Hummm. —Miró su reloj—. ¿Qué hora tienes?

—Acaban de dar las siete, señor. Hora septentrional.

Al parecer, no eran buenas noticias. Don Gervase cerró el catalejo con un chasquido y frunció el entrecejo.

—O ellos llegan tarde o nosotros llegamos temprano.

—Salvo que estemos en el lugar equivocado.

Don Gervase se volvió hacia Tom con frialdad.

—Solo era una broma.

El glorioso líder optó por ignorar el insolente comentario y le pasó a Tom el catalejo.

—En mitad de esa pendiente encontrarás la cabaña en la que ha estado viviendo Nicholas Zumsteen. Encima, a la izquierda, verás un acantilado largo y bajo. En su base hay unas ringleras de rocas blancas esparcidas por la nieve. No son rocas.

Tom apoyó el ojo en el catalejo, pero apenas había encontrado el acantilado cuando un gran trueno retumbó en el valle. Enseguida llegó otro, como planchas metálicas que se rasgasen mutuamente. Algo bajaba hacia ellos a través del bosque, adquiriendo velocidad mientras descendía, derribando árboles y rebotando en las piedras.

—¡Ah, Caleb, qué predecible! —Don Gervase se volvió hacia Tom con una sonrisa radiante—. Siempre empezaba así cuando jugábamos de pequeños. El gambito de dama. Ajedrez —añadió, sonriendo alegremente y disfrutando con la confusión de Tom—. El primer movimiento de las negras. Peón adelante dos. Siempre.

El objeto salió a la llanura y se detuvo a cincuenta metros del escaque más cercano.

Tom vio a través del catalejo que se trataba de una gran pastilla ovalada con las dimensiones de un coche. El viento empezó a apartar la nieve y a revelar una superficie cristalina que se hallaba debajo.

—Entonces ¿eso está a punto de convertirse en… una gorogoná?

—Correcto. —Don Gervase miró las legiones de hombres e insectos que observaban en silencio el objeto. Le complacía ver que parecían sentir curiosidad. Miró su reloj una vez más—. Tenemos siete minutos y medio.

—¿Cómo lo sabe?

—Desde que descubrí lo que Nicholas ha estado coleccionando, me propuse averiguarlo todo sobre las gorogonás. Y el huevecito que encontraste ayer en aquel estanque era la pieza final del rompecabezas. Gracias a ti, chico, ya no me queda mucho por saber de ellas.

Don Gervase sonrió de una forma extraña. Tom empezaba a preguntarse si existía algún gran secreto que él desconociese. Desde luego, don Gervase se comportaba como si así fuese.

—Llevarás a la caballería a nuestro flanco derecho. No te muevas hasta que yo te dé la orden. Vete.

Tom vaciló .Vio que el comandante lo observaba.

—Entonces, ¿no voy a formar parte de su escolta?

—Antes quiero que el ejército vea lo que puedes hacer. Quiero que los inspires. Porque lo harás, ¿no es así?

Extendió la mano para recuperar el catalejo. Tom se quedó mirando las legiones de hombres y criaturas que se encontraban más allá, esperando… ¿Acaso podía elegir?

Don Gervase sonrió mientras cogía el catalejo y se inclinó para hablarle a Tom al oído:

—Ni se te ocurra fallarme.

Las palabras se deslizaron entre sus labios como si fueran humo, y Tom no tuvo duda alguna de lo que significaban. Con el corazón acelerado, Tom siguió al comandante torre abajo y a través de la empalizada hasta las murallas que se encontraban más allá. Allí lo aguardaba un escuadrón de lustrosos y negros ciervos volantes. Al instante se adelantó un jinete. Llevaba de la brida una potente criatura negra con la cabeza y los flancos protegidos por una armadura igual a la suya.

—Se encuentra bien, ¿señor?

Era Viola, la chica rapada con cicatrices en la cara a la que había conocido el día anterior.

—No. Lo cierto es que no.

—Es el grande, ¿verdad? No se puede llegar a uno tan grande como este. Vamos, deje que le ayude con eso. —Con un gesto rápido, la chica le quitó de la mano el yelmo y pasó su guante por el interior—. ¡Vaya, se ha dejado el forro de invierno. Coja el mío; tengo uno de repuesto.

Antes de que Tom pudiese decir nada, Viola se sacó del bolsillo un pasamontañas negro y se lo puso en la cabeza a Tom, que de pronto notó la cara pegajosa y también fría.

—¿Qué…?

—Cualquier insensato puede sentirse incómodo —interrumpió ella, colocando rápidamente el magnífico yelmo en la cabeza de Tom. El escuadrón entero los contempló mientras la chica se ponía de puntillas y apretaba los tornillos del hombro—. Ahora debería sentirse mucho mejor. Ya estamos. Todo listo.

Sosteniéndole el estribo, ayudó a Tom a montar. El se volvió y vio a los dos chicos del día anterior, que lo habían reconocido y que levantaron las espadas a modo de saludo.

—Gracias —dijo Tom cuando Viola le entregó el escudo.

La chica le sonrió radiante.

—Créame, señor, no tiene nada de qué preocuparse, nada en absoluto.

—¿No?

—No si yo puedo evitarlo. Siempre nos hemos ayudado el uno al otro, ¿verdad?

Sostuvo la mirada de Tom unos instantes, y luego, esbozando una sonrisa, le dio una palmada al escarabajo en los flancos. Tom dejó caer la visera y salió trotando entre la multitud, conduciendo a sus tropas hacia el flanco derecho del campo de batalla, que en esos momentos tenía un aspecto parecido a esto:

—Magnífica vista, ¿no es así, excelencia? Magnífica de verdad. ¡Qué día este!

El doctor Culexis había subido a la plataforma y aguardaba obediente detrás de su amo. Si don Gervase se hubiese dado la vuelta, habría observado que, en lugar de vestirse para la batalla, su pulcro e inteligente sicario había fingido el mismo desenfado informal que él mismo, incluyendo la sonrisa satisfecha. Pero el glorioso líder tenía el ojo pegado a su catalejo. El doctor Culexis continuó valientemente:

—Un día en el que se pondrá a prueba el coraje de cada cual, un día para que todos y cada uno de los ciudadanos de Scarazand demuestren quiénes son en realidad. Un día de revelaciones…

—Cállese.

El doctor Culexis sonrió y se ajustó el gorro de pieles. No podía refrenar su entusiasmo.

—¿Dónde está Rainbird?

—Abajo con la caballería, señor. Preparándolo todo.

Don Gervase soltó un gruñido y miró su reloj.

—Según mis cálculos, cinco, cuatro, tres, dos, uno… y otro de propina.

Un fuerte crujido rompió el silencio.

—Ya está.

Al instante, la cáscara de cristal se hizo añicos sobre la tierra helada. En su lugar yacía un rombo alargado que tenía el pálido color amarillo de algo que ha permanecido mucho tiempo protegido del sol. La gorogoná se sacudió un poco y luego empezó a desplegarse, despojándose de una capa pegajosa para revelar unas grises planchas metálicas y unos anillos de piel grasa. Por último, se alzó una cabeza puntiaguda que parpadeó soñolienta. Parecía una cobra y medía unos treinta metros.

El doctor Culexis se rió burlonamente.

—¿Entonces es solo… solo una serpiente?

—Yo que usted no subestimaría a una gorogoná, Culexis.

La gorogoná se quedó mirando a las tropas apelotonadas que le hacían frente. Tras extender como un paracaídas la capucha erizada de pinchos que tenía en la nuca, la criatura chilló de repente y escupió, echando un largo chorro de veneno que aterrizó sin causar daños ante las primeras líneas. Una carcajada recorrió las filas. Los híbridos empezaron a burlarse y a proferir insultos.

—¿Cuántas de estas gorogonás hay?

—Cuatrocientas, quizá quinientas, escondidas entre esos árboles. Zumsteen reunió dos bolsas llenas.

El doctor Culexis contuvo una risita. Aquello no iba a ser una gran batalla. Había esperado insectos extraordinarios… ¿Quinientas serpientes grandes contra el poder de Scarazand? ¿Qué clase de combate era aquel?

—No se quedará así mucho rato —masculló don Gervase, siniestramente—. Fíjese, está escuchando.

En efecto, los flancos grasientos de la gran serpiente vibraban a un ritmo lento y profundo. El bajito doctor sonrió con sarcasmo.

—Me pregunto lo que puede oír, señor. ¿El viento entre los árboles, tal vez?

—El ritmo de nuestro mundo. El latido de Scarazand.

La gorogoná miró con furia la empalizada, y luego el cráter que se alzaba detrás de ellos.

—Eso es, muchacha. Esa es la entrada.

El doctor Culexis sonrió de mala gana. No podía ni imaginar cómo sabía esas cosas el glorioso líder, pero parecía tener una actitud muy peculiar.

—¿Y Zumsteen puede controlar realmente a esas serpientes?

—Claro que no. Una vez que haya percibido quiénes somos y qué protegemos, nos atacará. Tal vez lo que necesite ahora sea una pequeña provocación.

Durante un minuto entero, don Gervase mantuvo el ojo apoyado en el catalejo, observando embelesado a la extraña serpiente como si estuviese bajo un microscopio, sin percatarse de las quejas impacientes de los hombres y bestias que se hallaban abajo. Desde su montura, Tom se quedó mirando expectante a la enorme bestia. Como todos los demás, no creía que tuviese un aspecto demasiado terrible, y como todos los demás se preguntaba por qué no la estaban atacando ya. ¿Acaso el plan no consistía en ir abatiéndolas una por una? ¿No deberían enfrentarse a ella inmediatamente, antes de que…?

¡ZUM!

Un cohete parecía haber despegado en la oreja de Tom, que salió despedido al instante sobre la tierra blanca y dura. Oscilando peligrosamente en la silla, se las arregló por poco para no caer al suelo, y tras agarrar las riendas tiró de ellas.

—¡Para! —gritó—. ¡Para!

Pero el escarabajo blindado no pensaba detenerse por nada ni por nadie… Tom tiró con todas sus fuerzas de una rienda y luego de la otra, intentando hacerlo girar, pero no sirvió de nada: la cabeza del insecto parecía hecha de acero. A través de las rendijas del yelmo, Tom atisbo hileras de hombres que pasaban rápidamente, gritando de entusiasmo y agitando la espada. Y allí estaba la gorogoná, con la cabeza levantada… Pero olía a humo. ¿De dónde venía? Echó un vistazo hacia atrás y soltó un grito ahogado: estaba arrastrando una rueda en llamas… Alguien había…

—¿Qué está haciendo ese chico? —quiso saber don Gervase.

—Quizá sea alguna vieja táctica de caballería, señor —dijo el doctor Culexis, sonriendo al ver un yelmo gris que corría entre las filas—. O quizá el señor Rainbird haya vuelto a sus viejas bromas. Prender fuego a la cola de los caballos es una especie de tradición familiar.

—¿De qué está hablando?

—Señor, hay algo que debería saber —empezó Culexis—. Ese chico…

Una ovación interrumpió al doctor Culexis, el cual se volvió hacia el campo de batalla. La gorogoná, enfurecida al ver que el escarabajo y su jinete cargaban contra ella, se apartó y escupió un torrente de veneno ardiente. Tom tuvo el tiempo justo para alzar su escudo, pero, en cuanto el veneno salpicó al escarabajo, la criatura, dominada por el pánico, se desplazó con brusquedad y arrojó a Tom al suelo. El doctor Culexis sonrió fríamente y volvió a empezar:

—Como le decía, señor, ese chico, Tom Scatterhorn…

—¿Qué pasa con él? —masculló don Gervase, sacándose de la manga la pelota-escarabajo.

Sus dedos empezaron a danzar por la superficie. El doctor Culexis los observó ávidamente.

—No es quien usted cree, señor.

—¿No?

—No, desde luego que no.

Tom se dio la vuelta, aturdido. A través de las estrechas rendijas de su yelmo vio unos anillos amarillentos que se deslizaban a su alrededor. Entonces, un dolor cegador lo golpeó en la cabeza. Cerró los ojos y se encontró con una fina línea roja en el horizonte que se iba ensanchando…

—¡LEVÁNTATE! —gritó la voz—. ¡PONTE DE PIE Y LUCHA!

Tom tenía la cara sudorosa. Abrió los ojos y se dio la vuelta. Allí, justo delante de él, estaba la cabeza de la gorogoná. Veía sus perezosos ojos grises, su lengua negra que oscilaba con curiosidad sobre la armadura.

Asombrado, don Gervase se quedó mirando al chico.

—¿Por qué no se mueve? ¡Defiéndete cuando te lo ordeno!

Pero el terror del momento ocupaba la mente de Tom, que ignoró los gritos que llegaban de su interior. Sabía exactamente lo que debía hacer. Despacio, alargó las manos hacia la espada y la sacó de su vaina.

—Señor, el chico no es un eco. Es un impostor. Un asesino…

Don Gervase no escuchaba. Sus dedos se detuvieron y miró impresionado la gran serpiente que se cernía sobre el joven caído. ¿Tanto se había equivocado? Aquello no podía estar ocurriendo, aquello no tenía que ocurrir en modo alguno, aquello no…

De pronto, Tom se levantó de un salto. Con ambas manos, clavó la espada en el ojo derecho de la gorogoná y lo arrancó salvajemente. La criatura chilló y retrocedió, apartando la hoja y sacudiendo la cabeza de dolor. Tom tuvo el tiempo justo para retroceder a toda prisa y agarrar su escudo mientras la amplia capucha de la gorogoná se hinchaba, se enrojecía y luego se dirigía hacia él. Una sangre negra manaba del profundo agujero en el que antes estuvo el ojo. De forma instintiva, Tom se agachó justo en el momento en que la bocanada de veneno lo golpeaba con toda la fuerza de una boca de incendios. Antes de darse cuenta, había retrocedido diez metros dando una voltereta. Había perdido el escudo, y el veneno lo prendía todo a su alrededor. Al momento siguiente, Tom volvía a estar de pie y corría hacia la criatura.

—¿Qué está haciendo? —preguntó don Gervase ahogando un grito.

AI cabo de un momento, quedó claro. Tom había descubierto la espada tirada en el suelo y ahora la tenía en la mano. A través de las estrechas rendijas del yelmo pudo distinguir los grandes flancos de la gorogoná que se retorcían hacia él. Sin pensar, clavó la espada en el costado de la serpiente y resistió. La dura carne se deslizó más allá de la hoja, abriendo un corte largo y profundo como un desgarrón en una cortina. La gorogoná volvió a chillar y trató de escabullirse, pero Tom se las arregló para permanecer de pie, moviéndose con ella, agarrando fuerte su espada con ambas manos…

—¡Cuidado! —gritaron los híbridos que se hallaban más cerca, golpeando sus escudos con objeto de llamar la atención de Tom…

Veían la cabeza de la gorogoná que se alzaba detrás de él, ensangrentada, partida, repugnante…

—¡Vuélvete, chico! ¡Vuélvete!

Dentro de su yelmo, Tom estaba en otro mundo. Lo único que veía era aquel muro de carne amarilla que se deslizaba más allá de su espada. Los ruidos sonaban amortiguados, lejanos. Lo que estaba en juego era su propia supervivencia y nada más. Apretó más fuerte, más hondo…

—¡ZUM!

El destello fue inmenso. Al instante, Tom se vio catapultado hacia delante hasta caer al suelo hecho un guiñapo. Una y otra vez, la gorogoná lo atacó con veneno que estallaba en llamas a su alrededor.

—¿Por qué no se levanta? —preguntó una voz entre las filas.

—¡Vamos, muchacho, engáñala otra vez! ¡Sácale el otro ojo!

—¡No dejes que te haga esto!

—¡Mátala!

Los gritos se hicieron más fuertes, pero el chico permaneció inmóvil, acurrucado como un bebé mientras la tierra ardía en torno suyo. Incluso la propia Scararmadura parecía estar en llamas…

—Así que, créame, lo pensé con la mejor de las intenciones, señor —concluyó el doctor Culexis—. Solo pensaba en su seguridad. Y, por supuesto, en la seguridad de Scarazand. Y sospecho que no actúa solo.

Ciego de ira, don Gervase se volvió hacia su sicario.

—Aunque su armadura lo salve ahí fuera, no sobrevivirá una hora.

—¿Qué ha dicho?

El doctor Culexis sonrió exasperado. Resultaba evidente que su amo no había escuchado ni una de las palabras que había dicho.

—La Scararmadura, señor. Está espolvoreada con escarabajos desconcertantes. Yo mismo lo preparé todo, y con la ayuda del señor Rainbird el problema ha quedado resuelto.

Al glorioso líder empezó a darle vueltas la cabeza. Se oyó un clamor ahogado y don Gervase se volvió de nuevo hacia la gorogoná. Algo le había sucedido: se apartaba del chico retorciéndose y tambaleándose, insegura… Con un violento estremecimiento, su cabeza cayó al suelo. Hubo un breve silencio.

—¡Mirad eso!

Los soldados de primera línea señalaron el corte alargado que había en el flanco de la gorogoná. Por él empezaron a salir serpenteando oleadas de pequeñas serpientes negras. Las criaturas se retorcían unas en torno a otras, solidificándose en una masa deslizante que se expandía sin cesar como una criatura primitiva, duplicándose y extendiéndose, cada vez más ancha, en todo el valle…

Los soldados observaban atónitos el espectáculo que se desarrollaba delante de ellos. La primera gorogoná estaba muerta, pero ya había miles como ella, y de los bosques venían más, rodando y rebotando cuesta abajo…

—Conque es eso —murmuró don Gervase, mirando la tormenta que se avecinaba—. Así fue el mundo… Un mundo devorado por los gusanos —añadió con una expresión de extraña emoción. Se volvió hacia el doctor Culexis, que entonces permanecía silencioso—. Un día en el que cada hombre debe demostrar su valor, ¿eh, Culexis?

—Desde luego, mi…

Con una mano, don Gervase cogió al doctor por el cuello y lo sujetó contra el parapeto.

—¿De qué está hecho, Culexis? Dígamelo.

—No comprendo… Mi señor, yo…

—Así que ha envenenado su armadura, ¿no?

—Solo pensaba en protegerlo a usted…

—¿En protegerme a mí? Solo se protege a sí mismo, Culexis. Pero esta vez se ha dejado llevar por la ambición.

El doctor Culexis apenas podía respirar. Sus labios empezaron a adquirir una tonalidad azulada a medida que don Gervase apretaba con el guante.

—¿Acaso cree que no sé quién es ese chico? ¿Es que me toma por idiota?

Daba la impresión de que al doctor Culexis se le iban a salir los ojos de las órbitas.

—Ese chico tiene un objetivo. Por eso está aquí. Tráigamelo vivo ahora mismo, ¿entendido?

—Pero ¿y si…?

—Hágalo. Si quiere seguir con vida.

El doctor Culexis cayó al suelo, jadeando.

—Señor, creo que no voy vestido para…

—Esto es una batalla, no la ópera. Haberlo pensado antes. Márchese ya.

Dolorido, el doctor Culexis se frotó el cuello enrojecido y se fue. Don Gervase miró hacia la esquina de la plataforma en la que aguardaba el comandante.

—Empiece.

El hombre asintió con determinación, y al cabo de un instante la señal corrió como una exhalación entre las filas… Sonaron trompetas, se alzaron estandartes y a continuación empezaron a sonar los tambores…

—Una batalla al final de todas las cosas —murmuró don Gervase, abriendo su catalejo—. Betilda Marchmont tenía razón en algo.

Observó los árboles a lo lejos. ¿Dónde estaba su hermano? Sin duda, observándolo entre las ramas. ¿Tenía idea de lo que había traído al mundo? Por supuesto que no; era tan ingenuo… ¿Y el chico? En mitad de aquel lío grasiento, acurrucado en la armadura chamuscada que lo envenenaba desde dentro. Don Gervase frunció el entrecejo. El simple hecho de pensar en Culexis y Rainbird le hacía montar en cólera, pero debía estar sereno. Los grandes líderes mantienen la calma. No pierden la cabeza aunque otros lo hagan. Algo así.

Instantes después empezaron a avanzar los primeros escaques. Sus vanguardias eran murallas de megalobópteros grandes como tanques, conducidos por híbridos con bastones. Dentro de cada escaque, escarabajos bombarderos corrían detrás de unos skrolls armados con fustas. El ruido era tremendo.

—¡Disparad las bombas incendiarias!

Cubos de aceite en llamas surcaron el aire para aterrizar sobre las gorogonás, que empezaron a retorcerse, silbando y chillando.

—¡Arqueros!

Una nube de agudas flechas cruzó el aire por encima del frente, oscureciendo el cielo. Las gorogonás quedaron partidas por la mitad y clavadas al suelo, pero surgían más para afrontar al enemigo.

—¡Soltad los venenos!

Nubes de moscas de Satán pasaron zumbando desde los flancos, arrastrando tubos de gas verde y amarillo. Volando deprisa y en línea recta, empezaron a dejar caer su mortífera carga sobre la masa plateada. El humo asesino se aglomeraba y arremolinaba en el valle.

—¡A la carga!

Al oír la orden, los megalobópteros de ataque se pusieron a trotar sin romper las filas, y los híbridos que los conducían se subieron de un salto a sus flancos, gritando y golpeando los caparazones con gran estruendo. Entonces las gorogonás levantaron la cabeza al unísono, formando una muralla de capuchas hinchadas y dientes relucientes. Aquí y allá, rojos escarabajos bombarderos se soltaban y avanzaban, ansiosos por ser los primeros en la contienda… y, como una ola rompiendo, impetuosa, contra un acantilado, se metieron de lleno en el combate.

Lo que era un amplio espacio vacío se convirtió en un torbellino de serpientes, insectos y hombres que actuaban por su cuenta. Don Gervase miraba desde la seguridad de su torre, a veces utilizando el catalejo y a veces haciendo girar la pelota-escarabajo. Intentaba dirigir la batalla, pero era imposible saber lo que pasaba. Entre el humo venenoso y el jaleo vio hombres moribundos, moscas de Satán derribadas, gorogonás partidas en dos, escaques avanzando y más serpientes. ¿Qué hacer? No lo sabía. Sentía una extraña desconexión respecto a todo aquello. De repente deseó que Lotus estuviese allí, a su lado. No porque la añorase, claro, sino porque aquello se le daba bien: luchaba en el frente y había encabezado a sus fuerzas contra la Cámara. A diferencia de sí mismo, Lotus se deleitaba con el caos. A él le iba más el crimen: el asesinato premeditado, a sangre fría; el orden y no el caos. En realidad, lo único que le importaba en ese instante era si Betilda Marchmont había pintado la verdad, porque de ser así… Don Gervase miró furioso la vorágine que se desataba ante sus ojos. Era igual que aquel cuadro… Necesitaba que el chico volviese enseguida. ¿Dónde estaba? Allí fuera, enterrado bajo las pilas de moribundos y muertos, oculto entre escarabajos, gorogonás y charcos de aceite en llamas, ajeno a todo…