Gobiernos de todo el mundo han intentado por todos los medios convencer a los ciudadanos para que desdeñen su privacidad. Gracias a un sinfín de justificaciones que ya nos resultan familiares, han conseguido que la gente tolere graves invasiones en su ámbito privado; las justificaciones han sido tan efectivas que muchos aplauden mientras las autoridades recogen inmensas cantidades de datos sobre lo que dicen, leen, compran y hacen los ciudadanos, y con quién.

Estas autoridades han intensificado su asalto a la privacidad con la ayuda de un coro de magnates de internet: los imprescindibles socios del gobierno en la vigilancia. Cuando en 2009, en una entrevista en la CNBC, preguntaron a Eric Schmidt, presidente de Google, sobre sus preocupaciones respecto a la retención de datos de usuarios por parte de la compañía, dio esta infame respuesta: «Si haces algo que no quieres que sepa nadie, quizá para empezar no deberías hacerlo». Con la misma displicencia, Marc Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, en una entrevista de 2010 dijo que «la gente está realmente cómoda no solo compartiendo más información de diferentes tipos, sino también de forma más abierta y con más personas». En la era digital, la privacidad ya no es una «norma social», afirmaba, idea que viene muy bien a los intereses de una empresa tecnológica que comercia con información personal.

La importancia de la privacidad se evidencia en que quienes la infravaloran, quienes la consideran finiquitada o prescindible, no creen en las cosas que dicen: con frecuencia se esfuerzan mucho por mantener el control frente a la notoriedad de su información y su conducta. El propio gobierno de EE.UU. ha utilizado medidas extremas para ocultar sus acciones al público, levantando un muro cada vez más alto de secretismo tras el cual opera. Como se refleja en un informe de 2011 de la ACLU, «en la actualidad, buena parte de los asuntos del gobierno se llevan a cabo en secreto». Este mundo oscuro es tan reservado, «tan grande y tan rígido», como decía el Washington Post «programas existen en su seno o cuántas agencias exactamente realizan la misma labor».

Del mismo modo, estos potentados de internet tan dispuestos a menospreciar nuestra privacidad protegen la suya con gran celo. Google insistía en la política de no hablar con reporteros de CNET, la página de noticias tecnológicas, después de que publicase información personal de Eric Schmidt —incluyendo el sueldo, donaciones a campañas y el domicilio, todo obtenido a través de Google— con el fin de recalcar los peligros invasivos de su empresa.

Entretanto, Mark Zuckerberg compraba las cuatro casas adyacentes a la suya de Palo Alto, a un precio de treinta millones de dólares, para garantizar su intimidad. Como decía CNET, «tu vida personal se conoce ahora como “datos de Facebook”. La vida personal del presidente se conoce ahora como “métete en tus asuntos”».

Expresan la misma contradicción muchos ciudadanos corrientes que, aunque justifican el estado vigilante, también usan contraseñas en su correo electrónico y sus cuentas en redes sociales; colocan cerraduras en la puerta del cuarto de baño, precintan los sobres que contienen sus cartas. Cuando no mira nadie, exhiben comportamientos que ni se les pasarían por la cabeza si estuvieran en público. A sus amigos, psicólogos y abogados les cuentan cosas que no quieren que nadie más sepa. Cuando están online, expresan pensamientos que no quieren ver asociados a su nombre.

Las numerosas personas favorables a la vigilancia con las que he hablado desde que Snowden diera la voz de alarma se han apresurado a hacerse eco de la opinión de Schmidt en el sentido de que la privacidad es para la gente que tiene algo que esconder. Sin embargo, curiosamente, nadie estaría dispuesto a darme las contraseñas o las cuentas de su e-mail, o a permitir la entrada de cámaras en su casa.

Cuando Dianne Feinstein, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, insistía en que la recogida de metadatos no constituye vigilancia —pues no incluye el contenido de ninguna comunicación—, hubo protestas en que se le exigía que llevara sus afirmaciones a la práctica: ¿Publicaría la senadora cada mes la lista de personas a las que llamaba y mandaba e-mails, incluyendo la duración de las conversaciones y las ubicaciones físicas del origen y el destino de las llamadas? Era inconcebible que aceptara la oferta toda vez que esta clase de información es muy reveladora; hacerla pública supondría una verdadera violación del ámbito privado.

El problema no es la hipocresía de quienes menosprecian el valor de la privacidad al tiempo que protegen a fondo la propia, aun siendo algo llamativo, sino que el deseo de privacidad es algo común a todos, una parte esencial, no secundaria, de lo que significa ser humano. Todos entendemos por instinto que el terreno privado es donde podemos actuar, pensar, hablar, escribir, experimentar y decidir cómo queremos ser al margen del escrutinio ajeno. La privacidad es una condición fundamental para ser una persona libre.

Quizá la más famosa formulación de lo que significa la privacidad y de por qué es deseada de forma tan universal y absoluta se la debemos a Louis Brandeis, magistrado del Tribunal Supremo de EE.UU., que en el caso Olmstead vs. EE.UU. de 1928 dijo: «El derecho a que lo dejen a uno en paz es el más absoluto de los derechos, y el más valorado por las personas libres». El valor de la privacidad, escribía, «tiene un alcance más amplio» que el de las meras libertades cívicas. Es, decía él, fundamental:

Los autores de nuestra Constitución se propusieron garantizar las condiciones favorables para la consecución de la felicidad. Reconocían la importancia de la naturaleza espiritual del hombre, de sus sentimientos y de su inteligencia. Sabían que en las cosas materiales es posible hallar solo una parte del dolor, del placer y de las satisfacciones de la vida. Querían proteger a los americanos en lo relativo a sus creencias, sus pensamientos, sus emociones y sus sensaciones. Concedían, frente al gobierno, el derecho a no ser molestado.

Antes de que fuera nombrado miembro del Tribunal, Brandeis ya era un ferviente defensor de la privacidad. Junto con el abogado Samuel Warren, en 1890 escribió en Harvard Law Review un artículo de gran influencia, «El derecho a la privacidad», según el cual robarle a alguien la privacidad era un delito muy diferente del robo de pertenencias materiales. «El principio que protege los escritos personales y todas las demás producciones personales, no contra el robo ni la apropiación física, sino contra cualquier forma de publicación, en realidad no es el principio de la propiedad privada, sino el de la personalidad inviolada».

La privacidad es esencial para la libertad y la felicidad humanas por razones que casi nunca se discuten pero son incontrovertibles. Para empezar, las personas cambian radicalmente de conducta si saben que alguien las está mirando. Se esfuerzan por hacer lo que se espera de ellas. Procuran evitar la vergüenza y la repulsa. Y hacen todo esto suscribiendo firmemente las prácticas sociales aceptadas, manteniéndose dentro de los límites impuestos, evitando acciones que les den una imagen de rareza o anormalidad.

Por tanto, la variedad de opciones que las personas contemplan cuando creen ser observadas es mucho más limitada que cuando actúan en un ámbito privado. El menoscabo de la privacidad restringe gravemente la libertad de elección del individuo.

Hace unos años asistí al bat mitzvah de la hija de mi mejor amigo. Durante la ceremonia, el rabino hizo hincapié en que la «principal lección» que debía aprender la niña era que siempre «sería observada y juzgada». Le dijo que Dios siempre sabía lo que ella estaba haciendo, que conocía todas sus decisiones, todas sus acciones y todos sus pensamientos, con independencia de lo íntimos que fueran. «Nunca estás sola», añadió, lo cual significaba que debía acatar la voluntad de Dios.

La idea del rabino estaba clara: si nunca puedes evitar los ojos vigilantes de una autoridad suprema, la única alternativa es seguir los dictados impuestos por dicha autoridad. No se te puede ni pasar por la cabeza seguir tu propio camino al margen de las reglas: si alguien va a estar siempre observándote y juzgándote, en realidad no eres un individuo libre.

Todas las autoridades opresoras —políticas, religiosas, sociales, parentales— se basan en esta verdad esencial, de la que se valen como instrumento clave para reforzar ortodoxias, imponer adhesiones y reprimir disconformidades. Les interesa transmitir que nada de lo que hagan sus súbditos escapará al conocimiento de la autoridad. La privación de privacidad, mucho más efectiva que una fuerza policial, eliminará toda tentación de infringir las normas.

Cuando desaparece la esfera privada, lo que se pierde son muchos de los atributos típicamente asociados a la calidad de vida. La mayoría de las personas han tenido la experiencia de liberarse de restricciones gracias a la privacidad. Y, a la inversa, todos hemos tenido la experiencia de mostrar conductas privadas pensando que estábamos solos —bailar, confesar algo, explorar expresiones sexuales, formular ideas no probadas— y luego nos hemos avergonzado si otros nos han visto.

Solo cuando creemos que nadie nos observa nos sentimos realmente libres —seguros— para experimentar de veras, poner límites a prueba, indagar nuevas maneras der ser y de pensar, ser nosotros mismos. Internet era tan atractivo precisamente porque permitía hablar y actuar de forma anónima, algo de vital importancia para la exploración individual.

Por esta razón, es en la esfera de la privacidad donde germinan la creatividad, la rebeldía y los desafíos a la ortodoxia. Una sociedad en la que todo el mundo se sabe observado por el estado —donde desaparece efectivamente el ámbito privado— es una sociedad en la que estos atributos se pierden, tanto en el nivel social como en el individual.

Por tanto, la vigilancia estatal generalizada es intrínsecamente represiva, incluso en el caso improbable de no ser utilizada abusivamente por funcionarios vengativos que quieran obtener información privada sobre adversarios políticos. Al margen de si se usa la vigilancia o se abusa de ella, los límites que impone a la libertad son connaturales a su existencia.

Pese a quienes consideran 1984 de George Orwell una especie de cliché, en el estado de vigilancia de la NSA son inequívocos los ecos del mundo creado por el escritor: ambos se basan en la existencia de un sistema tecnológico con capacidad para controlar las acciones y las palabras de todos los ciudadanos. Los paladines de la vigilancia niegan la similitud —no siempre estamos siendo vigilados, dicen—, pero este razonamiento es erróneo: en 1984, no estaban necesariamente controlados en todo momento; de hecho, no tenían ni idea de si los vigilaban realmente. No obstante, el estado tenía la capacidad para hacerlo en cualquier momento. Era la incertidumbre y la posibilidad de vigilancia omnipresente lo que servía para que todos obedecieran:

La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto y oído. Por supuesto no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero desde luego podían intervenir su línea cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir —y en esto el hábito se convertía en un instinto— con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien, y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados.

Ni siquiera la NSA, con todos sus recursos, era capaz de leer todos los e-mails, escuchar todas las llamadas telefónicas o rastrear las acciones de todos los individuos. Lo que vuelve efectivo un sistema de control de la conducta humana es el hecho de saber que las palabras y acciones de uno son susceptibles de seguimiento.

Este principio era clave para entender la idea del panóptico, del filósofo del siglo XVII Jeremy Bentham, un edificio que, a su juicio, permitiría a las instituciones controlar la conducta humana de manera eficaz. La estructura del edificio se utilizaría, en palabras suyas, para «cualquier clase de establecimiento en el que han de ser inspeccionadas personas de toda condición». La principal innovación arquitectónica del panóptico era una gran torre central desde la que los guardias podían controlar en todo momento cualquier habitación —o celda, aula o sala—. Sin embargo, como los habitantes del edificio no podían ver dentro de la torre, no sabían nunca si estaban siendo vigilados o no.

Puesto que la institución —cualquier institución— no era capaz de observar a todas las personas durante todo el tiempo, la solución de Bentham fue crear en la mente de los residentes «la aparente omnipresencia del inspector». «Las personas a inspeccionar han de sentirse siempre como si estuvieran bajo inspección o al menos como si esta fuera muy probable». De este modo, su proceder sería el de quienes están siempre vigilados, lo estén o no. El resultado sería docilidad, obediencia y conformidad con las expectativas. Bentham preveía que su creación se extendería más allá de las prisiones y los hospitales psiquiátricos hasta llegar a todas las instituciones de la sociedad. Inculcar en la mente de los ciudadanos que siempre pueden estar bajo control sería, a su entender, una revolución en el comportamiento humano.

En la década de 1970, Michel Foucault señaló que el principio del panóptico de Bentham era uno de los mecanismos fundacionales del estado moderno. En Microfísica del poder, escribió que el panoptismo es un «tipo de poder que se aplica a los individuos en forma de supervisión personal continua, en forma de control, castigo y compensación, y en forma de corrección, es decir, el moldeado y la transformación de los individuos con arreglo a ciertas normas».

En Vigilar y castigar, Foucault ahondó en la idea de que la vigilancia generalizada no solo habilita a las autoridades e impone conformidad, sino que también induce a los individuos a interiorizar a sus vigilantes: deciden por instinto hacer lo que se espera de ellos sin darse cuenta siquiera de que están siendo controlados. El panóptico provoca «en el interno un estado de conciencia y visibilidad permanente que garantiza el funcionamiento automático del poder». Con el control interiorizado, «el poder externo puede deshacerse del peso físico; tiende a ser no-corporal; y, cuanto más se acerca a su límite, más constantes, profundos y permanentes son sus efectos: es una gran victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre está decidida de antemano».

Además, este modelo de control tiene la enorme ventaja de crear al mismo tiempo la ilusión de libertad. En la mente del individuo existe la compulsión a la obediencia. El miedo a ser vigilada, empuja a la persona a decidir por cuenta propia obedecer. Esto elimina la necesidad de todas las características visibles de la coacción, lo que posibilita el control de personas que se creen equivocadamente libres.

Por este motivo, todos los estados opresores consideran que la vigilancia es uno de sus instrumentos de control fundamentales. Cuando la comedida canciller alemana Angela Merkel se enteró de que la NSA llevaba años escuchando a escondidas su móvil personal, habló con el presidente Obama y comparó furiosa la vigilancia norteamericana con la Stasi, el famoso servicio de seguridad de Alemania Oriental, lugar en el que ella se crió. Merkel no quería decir que Estados Unidos fueran el equivalente al régimen comunista; lo que Merkel quería decir está claro: la esencia de un estado vigilante amenazador, sea a través de la NSA, la Stasi, el Gran Hermano o el panóptico, es el hecho de saber que uno puede ser observado en cualquier momento por autoridades ocultas.

No es difícil entender por qué las autoridades de Estados Unidos y otros países occidentales han sucumbido a la tentación de crear un sistema generalizado de espionaje dirigido a sus propios ciudadanos. El aumento de las desigualdades y el empeoramiento de la situación económica, convertida en una crisis en toda regla tras el colapso financiero de 2008, ha generado una grave inestabilidad interna. Se ha producido malestar notorio incluso en democracias sumamente estables. En 2011, hubo disturbios en Londres. En Estados Unidos, tanto la derecha —las protestas del Tea Party en 2008 y 2009— como la izquierda —el movimiento Occupy Wall Street— han llevado a cabo manifestaciones de protesta de ciudadanos irritados. Según diversas encuestas realizadas en estos países, los niveles de descontento con la clase política y el rumbo de la sociedad son llamativamente elevados.

Ante el descontento social, las autoridades suelen tener dos opciones: apaciguar a la población con concesiones simbólicas o reforzar el control para reducir al mínimo el daño que eso pueda causar a sus intereses. Al parecer, las élites occidentales consideran que la segunda opción —fortalecer su poder— es el mejor procedimiento, acaso el único viable, para proteger su posición. La respuesta ante el movimiento Occupy fue reprimirlo sin contemplaciones, mediante gases lacrimógenos, spray de pimienta y procesamientos. La paramilitarización de las fuerzas policiales se puso plenamente de manifiesto en diversas ciudades norteamericanas, donde los agentes utilizaron armas vistas antes en las calles de Bagdad para disolver reuniones legales y reprimir manifestaciones en su mayor parte pacíficas. La estrategia consistía en que la gente tuviera miedo de asistir a concentraciones y protestas, y surtió efecto. El objetivo general era propiciar la sensación de que, frente a una clase dirigente poderosa e impenetrable, este tipo de resistencia es inútil.

Un sistema de vigilancia omnipresente logra el mismo propósito pero con una contundencia aún mayor. La mera organización de movimientos opositores se torna difícil cuando el gobierno está observando todo lo que hace la gente. En todo caso, la vigilancia masiva acaba con la disensión también en un sitio más profundo e importante: la mente, donde el individuo se acostumbra a pensar conforme a lo que se espera de él y se le exige.

La historia deja muy claro que la finalidad de la vigilancia estatal es la coacción colectiva. El guionista de Hollywood Walter Bernstein, perseguido y en la lista negra durante la era McCarthy, obligado a escribir bajo seudónimos para seguir trabajando, ha descrito la dinámica de la opresora autocensura surgida de la sensación de estar siendo vigilado:

Todo el mundo iba con cuidado. No era cuestión de correr riesgos… Había escritores, escritores que no figuraban en la lista negra, no sé cómo los llamaríais, «gente en el filo», pero no políticos. Se alejaban de la política… Creo que imperaba la sensación general de «no arriesgarse».

Es un ambiente que no ayuda a la creatividad ni deja que la mente funcione libremente. Siempre corres el peligro de la autocensura, de decir «no, no intentaré esto porque no se va a hacer o me enfrentará con el gobierno», o cosas por el estilo.

Los comentarios de Bernstein resonaban inquietantemente en un artículo publicado por PEN America en noviembre de 2013 titulado: «Efectos escalofriantes: la vigilancia de la NSA empuja a los escritores norteamericanos a la autocensura». La organización llevó a cabo una encuesta sobre los efectos de las revelaciones sobre la NSA en sus miembros, y observó que en la actualidad muchos escritores «dan por sentado que sus comunicaciones están siendo controladas» y han modificado su conducta de tal modo que «limitan su libertad de expresión y restringen el flujo libre de información». En concreto, «el 24% ha evitado adrede ciertos temas en las conversaciones telefónicas o los e-mails».

El pernicioso poder controlador de la vigilancia generalizada y la autocensura derivada se ven confirmados en una gran variedad de experimentos y se extienden mucho más allá del activismo político. Numerosos estudios ponen de manifiesto el funcionamiento de esta dinámica en los niveles personales y psicológicos más profundos.

Un equipo de investigadores que publicó sus hallazgos en Evolutionary Psychology presentó a varios individuos unas cuantas acciones moralmente cuestionables, como quedarse una cantidad considerable de dinero de una cartera encontrada en la calle o pasar por alto que un amigo haya añadido información falsa a su currículum. Se pedía a los participantes que evaluaran el grado de maldad. El estudio reveló que las personas a quienes se habían mostrado imágenes que daban a entender vigilancia, como un par de ojos grandes mirando fijamente, consideraban las acciones más «censurables» que aquellos a quienes se les había enseñado imágenes neutras. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la vigilancia anima a quienes están siendo observados a «declarar su apoyo a las normas sociales imperantes» mientras intentan «gestionar activamente su reputación».

Un experimento exhaustivo llevado a cabo en 1975 por los psicólogos Philip Zimbardo y Gregory White, de la Universidad de Stanford, titulado «Los llamativos efectos de la vigilancia», pretendía evaluar si el hecho de ser vigilado ejercía algún impacto en la expresión de opiniones políticas controvertidas. El estudio tenía su justificación en las preocupaciones de los norteamericanos sobre la vigilancia gubernamental:

El escándalo Watergate, las revelaciones sobre micrófonos ocultos en la Casa Blanca o las investigaciones del Congreso acerca del espionaje interno realizado por la Agencia Central de Inteligencia han servido para poner de relieve la obsesión cada vez mayor de la vida norteamericana: ¡El Gran Hermano está vigilándote! Las propuestas de bancos de datos nacionales, el uso de helicópteros por parte de las fuerzas policiales urbanas, la presencia de cámaras en bancos y supermercados o los registros de personas y propiedades por personal de seguridad de los aeropuertos son solo algunos signos indicativos de que nuestra vida privada está cada vez más controlada.

Se colocó a los participantes en distintos niveles de vigilancia y se les pidió que dieran su opinión sobre la legalización de la marihuana.

Resultó que los individuos «amenazados» —a quienes se había dicho que sus palabras serían transmitidas a la policía «a efectos de capacitación»— eran más susceptibles de condenar el consumo de marihuana y de utilizar en su lenguaje pronombres en segunda y tercera persona («tú», «ellos», «la gente»). Solo el 44% de los individuos sometidos a vigilancia defendió la legalización frente al 77% entre los «no amenazados». Algo muy revelador era que el 31% de los participantes vigilados buscaba espontáneamente la aprobación de los investigadores (preguntando, por ejemplo, «¿le parece bien?»), mientras que en el otro grupo solo hacía esto el 7%. Los participantes «amenazados» también obtenían una puntuación bastante superior en sentimientos de ansiedad e inhibición.

En sus conclusiones, Zimbardo y White señalaban que la «amenaza o realidad de la vigilancia gubernamental puede inhibir psicológicamente la libertad de expresión». Y añadían que, aunque su «diseño de investigación no dejaba margen para “evitar el ensamblaje”», esperaban que la «ansiedad generada por la amenaza de vigilancia impulsaría a la gente a evitar del todo situaciones» en las que pudiera ser vigilada. «Como este tipo de suposiciones están limitadas solo por la imaginación de uno y se ven estimuladas a diario por revelaciones de invasión gubernamental e institucional de la privacidad», escribían, «las fronteras entre los delirios paranoides y las cautelas justificadas se vuelven realmente imprecisas».

Es verdad que la vigilancia puede fomentar lo que cabría denominar conducta «prosocial». En un estudio se observó que ciertos alborotos —en los campos de fútbol suecos, por ejemplo, los aficionados lanzaban botellas y mecheros— disminuyeron en un 65% tras la instalación de cámaras de seguridad. Y la inmensa bibliografía sobre salud pública relativa a la acción de lavarse las manos ha confirmado una y otra vez que para incrementar las posibilidades de que alguien se lave las manos debe haber alguien cerca.

Pero de modo abrumador, el efecto de ser vigilado es el constreñimiento severo de la capacidad individual de elección. Incluso en el escenario más íntimo, la familia, por ejemplo, la vigilancia hace que acciones insignificantes parezcan importantes solo porque han sido observadas. En un experimento realizado en Reino Unido, los investigadores dieron a los participantes unos dispositivos de localización para vigilar a miembros de su familia. En todo momento era accesible la ubicación precisa de cualquier pariente, y si se detectaba a alguien, la persona en cuestión recibía un mensaje. Cada vez que un miembro localizaba a otro, también se le enviaba un cuestionario en el que se le preguntaba por qué lo había hecho y si la respuesta recibida estaba a la altura de las expectativas.

En el informe final, los participantes decían que, aunque a veces la localización les resultaba reconfortante, también les preocupaba que, si estaban en un lugar inesperado, sus parientes «llegaran a conclusiones precipitadas» sobre su conducta. Y la opción de «volverse invisibles» —bloqueando el mecanismo de ubicación compartida— no resolvía el problema de la ansiedad: muchos participantes decían que el acto de evitar la vigilancia generaría, en sí mismo, sospecha. Los investigadores llegaron a la conclusión de que:

En nuestra vida cotidiana hay rastros que no podemos explicar y acaso sean totalmente nimios. Sin embargo, su representación mediante un dispositivo de localización… les confiere significado, lo que al parecer exige dar una cantidad tremenda de justificaciones. Esto genera ansiedades, sobre todo en las relaciones íntimas, en las que las personas quizá sientan una mayor presión para explicar cosas que simplemente no son capaces de explicar.

En un experimento finlandés en el que se llevó a cabo una de las simulaciones más radicales de vigilancia, se colocaron cámaras en casas de ciertos individuos —excluyendo dormitorios y cuartos de baño— y se rastrearon todas sus comunicaciones electrónicas. Aunque el anuncio del estudio causó furor en las redes sociales, a los investigadores les costó conseguir que participaran siquiera diez familias.

Entre quienes se apuntaron, las quejas sobre el proyecto se centraban en la invasión de elementos corrientes de la vida diaria. A una persona le incomodaba esa desnudez en su casa; otra era consciente de las cámaras mientras se arreglaba el cabello después de ducharse, y alguien pensaba en la vigilancia mientras se inyectaba un medicamento. Al ser vigiladas, ciertas acciones inocuas adquirían capas de significación.

Al principio, los participantes decían que la vigilancia era un fastidio, aunque pronto «se acostumbraron a ella». Lo que había empezado siendo muy invasivo acabó siendo algo normalizado, asimilado en la situación habitual. Pasaba desapercibido.

Como mostraron los experimentos, las personas hacen muchísimas cosas que ansían mantener en secreto, aunque no supongan «nada malo». La privacidad es indispensable para un amplio abanico de actividades humanas. Si alguien llama a una línea de ayuda a suicidas, visita a un médico abortista, frecuenta una página web de sexo online o es un filtrador de irregularidades que llama a un reportero, sobran razones para mantener estas acciones en secreto aunque no tengan nada de ilegales.

En resumidas cuentas, todo el mundo tiene algo que ocultar. El reportero Barton Gellman lo explicaba así:

La privacidad es relacional. Depende de tu audiencia. No quieres que tu patrón sepa que estás buscando empleo. No explicas tu vida amorosa a tu madre o a tus hijos. No cuentas secretos comerciales a tus rivales. No nos exponemos de forma indiscriminada, y la exposición es lo bastante importante para llegar a mentir como norma. Entre ciudadanos cabales, los investigadores han observado de forma sistemática que mentir es «una interacción social cotidiana» (dos veces al día entre universitarios, una en el Mundo Real)… La transparencia total es una pesadilla… Todos tienen algo que ocultar.

La justificación de la vigilancia —que es por el bien de la población— se basa en la proyección de una idea del mundo que encuadra a los ciudadanos en dos categorías: buenas personas y malas personas. Según este enfoque, las autoridades utilizan su capacidad de vigilancia solo contra los malos, los que están «haciendo algo incorrecto», los únicos que tienen motivos para temer la invasión de su privacidad. Es una táctica vieja. En 1969, en un artículo de la revista Time sobre la creciente preocupación de los norteamericanos respecto de la capacidad de vigilancia del gobierno de EE.UU., John Mitchell, fiscal general de Nixon, aseguraba a los lectores que «cualquier ciudadano de Estados Unidos que no esté implicado en ninguna actividad ilegal no tiene absolutamente nada que temer».

La cuestión fue remarcada de nuevo por un portavoz de la Casa Blanca al terciar en la controversia de 2005 sobre el programa de escuchas ilegales de Bush: «Esto no tiene que ver con controlar llamadas telefónicas concebidas para organizar un entrenamiento de la Little League de béisbol o lo que hay que llevar a una cena de cooperación. Están pensadas para controlar llamadas de personas muy malas a personas muy malas». Por otro lado, cuando en agosto de 2013, en The Tonight Show, Jay Leno preguntó al presidente Obama sobre las revelaciones de la NSA, este dijo: «No tenemos ningún programa de espionaje interno. Lo que sí tenemos son algunos mecanismos mediante los cuales es posible seguir la pista de un número de teléfono o una dirección electrónica que guarden relación con un atentado terrorista».

El razonamiento funciona. La percepción de que la vigilancia invasiva se limita a un grupo marginal de «malhechores» merecedores de la misma garantiza que la mayoría consienta el abuso de poder e incluso lo aplauda.

Sin embargo, esta idea malinterpreta de arriba abajo cuál es la fuerza motriz de todas las instituciones ligadas a la autoridad. Para estas instituciones, «hacer algo malo» abarca mucho más que las acciones ilegales, la conducta violenta o las tramas terroristas: incluye también los desacuerdos coherentes y los cuestionamientos genuinos. Por naturaleza, la autoridad —gubernamental, religiosa, familiar— equipara la discrepancia con el delito, cuando menos con la amenaza de delito.

La historia está llena de ejemplos de grupos e individuos que han sufrido vigilancia gubernamental debido a su activismo o a sus opiniones discrepantes: Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles, los activistas antibelicistas, los ecologistas. Para el gobierno y el FBI de J. Edgar Hoover, todos estaban «haciendo algo malo»: actividades políticas que amenazaban el orden establecido.

Nadie entendió mejor que J. Edgar Hoover el poder de la vigilancia para aplastar a los descontentos, enfrentado como estaba al desafío de impedir el ejercicio de las libertades de expresión y asociación recogidas en la Primera Enmienda cuando el estado tiene prohibido detener a personas por manifestar opiniones impopulares. A partir de la década de 1960 se incrementaron muchísimo los dictámenes del Tribunal Supremo que establecían protecciones rigurosas de la libertad de expresión, lo que culminó en la decisión unánime de 1969 sobre el caso Brandenburg vs. Ohio: se anulaba la condena de un dirigente del Ku Klux Klan que en un discurso había amenazado con actuar violentamente contra funcionarios políticos. Según el Tribunal, la Primera Enmienda es tan clara que las garantías de la libertad de expresión y la libertad de prensa «no permiten al estado prohibir o proscribir la apología del uso de la fuerza».

Habida cuenta de estas garantías, Hoover instituyó un sistema para evitar, de entrada, el desarrollo de la disidencia.

El programa de contraespionaje interno del FBI, COINTELPRO, fue dado a conocer por un grupo de activistas antibelicistas convencidos de que en el movimiento contrario a la guerra había agentes infiltrados, de que los habían vigilado y los habían señalado para hacerles toda clase de jugarretas. Como carecían de pruebas documentales para demostrarlo y no habían conseguido persuadir a los periodistas para que escribiesen sobre sus sospechas, irrumpieron en una sucursal del FBI en Pennsylvania y se llevaron miles de documentos.

Los expedientes relacionados con COINTELPRO ponían de manifiesto que el FBI había puesto en el punto de mira a individuos y grupos políticos que consideraba subversivos y peligrosos, entre ellos la NAACP [Asociación nacional para el avance de las personas de color], movimientos nacionalistas negros, organizaciones socialistas y comunistas, manifestantes antibelicistas y diversos grupos derechistas. El FBI había infiltrado a agentes que, entre otras cosas, intentaban manipular a los miembros del grupo con la finalidad de que accedieran a cometer acciones criminales para que entonces pudieran ser detenidos y encausados.

El FBI consiguió convencer al New York Times para que ignorase los documentos e incluso se los devolviera, pero el Washington Post publicó una serie de artículos. Estas revelaciones desembocaron en la creación en el Senado del Comité Church, que llegó a la conclusión de que, a lo largo de quince años,

el FBI llevó a cabo una sofisticada operación de vigilancia dirigida de lleno a impedir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa de la Primera Enmienda, basándose en la teoría de que, al obstaculizar el desarrollo de grupos peligrosos y la propagación de ideas peligrosas, se protegía la seguridad nacional y se prevenía la violencia.

Muchas de las técnicas utilizadas serían inaceptables en una sociedad democrática aunque todos los objetivos hubieran estado involucrados en alguna actividad violenta, pero COINTELPRO fue mucho más allá. La principal premisa tácita de los programas era que el organismo encargado de imponer el cumplimiento de la ley tiene la obligación de hacer todo lo necesario para combatir amenazas percibidas contra el orden político y social existente.

Un memorándum clave de COINTELPRO explicaba que se podía observar «paranoia» entre los activistas contra la guerra haciéndoles creer que «había un agente del FBI tras cada buzón». De esta manera, los opositores, seguros de estar vigilados, acabarían teniendo tanto miedo que abandonarían todo activismo.

No es de extrañar que esta táctica surtiera efecto. En un documental de 2013 titulado 1971, varios de los activistas explicaban que el FBI de Hoover actuaba «en todos los ámbitos» del movimiento de los derechos civiles con infiltrados y vigilancia, gente que asistía a las reuniones e informaba al respecto. Este seguimiento impidió al movimiento organizarse y crecer.

Para entonces, hasta las más cerriles instituciones de Washington entendían que la mera existencia de una vigilancia gubernamental, sin importar el uso que se hiciera de ella, suprimía de hecho toda posibilidad de disenso. El Washington Post, en un editorial de marzo de 1975, advertía precisamente sobre esta dinámica opresiva:

El FBI nunca ha mostrado la mínima sensibilidad ante los efectos perniciosos que esta clase de vigilancia, y en especial su dependencia de informantes anónimos, tiene sobre el proceso democrático y sobre la práctica de la libertad de expresión. Pero está claro que cualquier discusión y controversia acerca de la política gubernamental y sus programas está destinada a inhibirse si es sabido que el Gran Hermano, oculto bajo un disfraz, los escucha y presenta informes al respecto.

COINTELPRO no era ni mucho menos el único abuso de vigilancia descubierto por el Comité Church. En su informe final declaraba que «de 1947 a 1975, la Agencia de Seguridad Nacional obtuvo millones de telegramas privados enviados desde, a, o a través de Estados Unidos en virtud de un acuerdo secreto con tres empresas de telégrafos del país». Por otra parte, durante una operación de la CIA, CHAOS (1967-1973), unos «300.000 individuos fueron clasificados en un sistema informático de la CIA, y se crearon expedientes separados sobre aproximadamente 7.200 norteamericanos y más de 100 grupos nacionales». Además, «se calcula que había unos 100.000 norteamericanos incluidos en los expedientes de inteligencia del Ejército de Estados Unidos elaborados entre mediados de la década de 1960 y 1971» al tiempo que unos 11.000 individuos eran investigados por el Servicio de Impuestos Internos «basándose en criterios más políticos que fiscales». El FBI también se valió de escuchas telefónicas para descubrir aspectos vulnerables, como la actividad sexual, susceptibles de ser utilizados para «neutralizar» a sus objetivos.

Estos incidentes no eran anomalías. Durante la era Bush, por ejemplo, ciertos documentos obtenidos por la ACLU revelaban, tal como explicó el grupo en 2006, «nuevos detalles de la vigilancia del Pentágono sobre ciudadanos norteamericanos contrarios a la guerra de Irak, entre ellos grupos cuáqueros y estudiantiles». El Pentágono «vigilaba a manifestantes no violentos recopilando información y almacenándola en una base de datos militar antiterrorista». Según la ACLU, un documento «etiquetado como “actividad terrorista potencial” enumera episodios como la concentración “¡Parad la guerra AHORA!”, de Akron, Ohio».

Las pruebas demuestran que las afirmaciones de que la vigilancia solo va destinada a quienes «han hecho algo malo» no tranquilizan demasiado, toda vez que un estado considerará «malo» cualquier cuestionamiento de su poder.

La posibilidad de quienes ostentan el poder de calificar a los adversarios políticos de «amenazas para la seguridad nacional» o incluso de «terroristas» ha demostrado ser una y otra vez irresistible. En la última década, el gobierno, haciéndose eco del FBI de Hoover, ha designado formalmente así a sectores ecologistas, amplias franjas de grupos derechistas antigubernamentales, activistas contra la guerra o asociaciones defensoras de los derechos de los palestinos. Algunos individuos de estas categorías acaso merezcan el calificativo, pero no la mayoría, desde luego, culpable tan solo de sostener opiniones políticas contrarias. A pesar de ello, la NSA y sus socios suelen vigilar a estos grupos de manera rutinaria.

De hecho, después de que las autoridades británicas detuvieran a mi compañero David Miranda en el aeropuerto de Heathrow en aplicación de la ley antiterrorista, el gobierno del Reino Unido equiparó explícitamente mis reportajes sobre vigilancia con el terrorismo basándose en que la publicación de los documentos de Snowden «está concebida para influir en un gobierno y se lleva a cabo con la finalidad de fomentar una causa ideológica o política. En consecuencia, esto se encuadra en la definición de “terrorismo”». Es la declaración más clara posible para asemejar el terrorismo con la amenaza a los intereses del poder.

Nada de esto tomó por sorpresa a la comunidad musulmana norteamericana, donde el miedo a la vigilancia debido al terrorismo es profundo y generalizado. Y por buenas razones. En 2012, Adam Goldberg y Matt Apuzzo, de Associated Press, sacaron a la luz un plan conjunto CIA/Departamento de Policía de Nueva York, consistente en someter a comunidades musulmanas enteras de Estados Unidos a vigilancia física y electrónica aun sin tener el menor indicio de que aquellas estuvieran haciendo nada malo. Los musulmanes norteamericanos describen como rutina el efecto del espionaje en su vida: cada persona nueva que aparece en una mezquita es observada con recelo, como si fuera un informante del FBI; los amigos y familiares reprimen las conversaciones por miedo a ser controlados, siendo conscientes de que cualquier opinión considerada hostil a Norteamérica puede ser utilizada como pretexto para investigar o incluso procesar a las personas en cuestión.

Un documento de los archivos de Snowden fechado el 3 de octubre de 2012 recalca esta cuestión de forma alarmante. En él revela que la agencia ha estado controlando las actividades online de individuos que, a su juicio, expresan ideas «radicales» y tienen en otros una influencia «radicalizadora». El informe analiza a seis individuos concretos, todos musulmanes, aunque subraya que son simplemente «ejemplos».

La NSA declara de forma explícita que ninguno de los individuos seleccionados es miembro de ninguna organización terrorista ni está implicado en complot terrorista alguno. Sus «delitos» son las opiniones que expresan, consideradas «radicales», término que justifica vigilancia generalizada y campañas destructivas para «aprovecharse de aspectos vulnerables».

Entre la información recogida sobre los individuos, uno de los cuales al menos es una «persona de EE.UU.», hay detalles de sus actividades sexuales online y de «promiscuidad online» —las páginas porno que visitan y los chats sexuales furtivos con mujeres que no son sus esposas—. La agencia estudia maneras de sacar partido de esta información con el fin de arruinar su reputación y su credibilidad.

ANTECEDENTES (U)

(TS//SI//REL A EE.UU., FVEY) Una evaluación previa de SIGINT sobre radicalización indicaba que los radicalizadores parecen ser especialmente vulnerables en el área de la autoridad cuando sus conductas privadas y públicas no son coherentes. (A) Algunas de las vulnerabilidades, si se evidenciaran, probablemente pondrían en entredicho la lealtad del radicalizador a la causa yihadista, lo que conllevaría la degradación o pérdida de su autoridad. Entre los ejemplos de estas vulnerabilidades se cuentan:

- Ver online material sexualmente explícito o usar lenguaje persuasivo sexualmente explícito al comunicarse con chicas inexpertas;

- Utilizar una parte de las donaciones recibidas del conjunto de personas susceptibles para sufragar gastos propios;

- Cargar una cantidad exorbitante de dinero por sus conferencias y mostrarse particularmente atraído por las oportunidades de incrementar su estatus, o

- Ser conocido por fundamentar su mensaje público en fuentes cuestionables o utilizar un lenguaje de naturaleza contradictoria, lo que menoscaba su credibilidad.

(TS//SI//REL A EE.UU., FVEY) Las cuestiones de confianza y reputación son importantes cuando tienen en cuenta la validez y el atractivo del mensaje. Parece razonable que explotar las vulnerabilidades del carácter, la credibilidad, o ambas, del radicalizador y su mensaje puede resultar potenciado si se conocen los medios que utiliza él para difundir el mensaje entre las personas susceptibles y sus aspectos vulnerables en cuanto al acceso.

Como señala Jameel Jaffer, subdirector de asuntos jurídicos de la ACLU, las bases de datos de la NSA «almacenan información sobre las opiniones políticas de uno, su historial médico, sus relaciones íntimas y sus actividades online». La agencia asegura que esta información personal no será objeto de abuso, «pero estos documentos ponen de manifiesto que la definición de “abuso” de la NSA es con toda probabilidad muy limitada». Jaffer explica que, históricamente y a petición del presidente de turno, la NSA «ha utilizado los frutos de la vigilancia para desprestigiar a adversarios políticos, periodistas o activistas de los derechos humanos». Sería «ingenuo», decía, pensar que la agencia no puede seguir «usando así su poder».

Otros documentos describen la atención del gobierno no solo a WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, sino también a lo que la agencia denomina «red humana de apoyo a WikiLeaks». En agosto de 2010, la administración Obama instó a varios aliados a presentar demandas penales contra Assange por la publicación de los diarios de guerra de Afganistán. La discusión sobre la presión a otros países para que procesaran a Assange aparece en un archivo de la NSA, que se conoce como «Cronología de la persecución» y que detalla, país a país, los esfuerzos de EE.UU. y sus aliados para localizar, capturar y/o matar a diversos individuos, entre ellos supuestos terroristas, narcotraficantes o líderes palestinos. Existe una cronología para cada año comprendido entre 2008 y 2012.

Un documento aparte contiene un resumen de una conversación de julio de 2011 sobre si WikiLeaks, así como la página web Pirate Bay de uso compartido de archivos, podrían ser designados «“actores extranjeros malintencionados” a efectos de selección». La designación permitiría la vigilancia electrónica exhaustiva de estas páginas web, incluidos usuarios de EE.UU. La discusión aparece en una lista actualizada de «Preguntas y respuestas» en que agentes de la oficina de Control y Cumplimiento (NOC) de la NTOC [National Transportation Operations Coalition] y de la oficina del Consejo General (OGC) de la NSA responden a las cuestiones planteadas.

[editar] (TS//SI//REL) Actor extranjero malintencionado == ¿divulgador de datos de EE.UU.?

¿Podemos tratar a un servidor extranjero que almacena, o potencialmente divulga, datos norteamericanos filtrados o robados como «un actor extranjero malintencionado» con el fin de seleccionarlo sin rechazos? Ejemplos: WikiLeaks, thepiratebay.org, etc.

RESPUESTA NOC/OGC: Les responderemos. (Fuente #001)

Una conversación así de 2011 revelaba la indiferencia de la NSA ante la violación de las normas de vigilancia. En el documento, un operador dice «la he fastidiado», tras haber seleccionado a una persona de EE.UU. en vez de a un extranjero. La respuesta del consejo general y de la oficina de supervisión de la NSA es «no hay por qué preocuparse».

[editar] (TS//SI//REL) Seleccionar a una persona de EE.UU. sin darse cuenta

La he fastidiado… el selector tenía una indicación errónea de condición de extranjero, pero ha resultado ser de EE.UU., ¿ahora, qué?

RESPUESTA NOC/OGC: Con tantas preguntas, si se descubre que es realmente norteamericano, hay que incluirlo en el informe trimestral al OGC… «pero no hay por qué preocuparse». (Fuente #001)

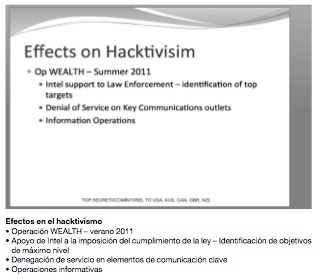

El trato a Anonymous, así como a la imprecisa categoría de las personas conocidas como «hacktivistas», es especialmente perturbador y extremo. Ello se debe a que en realidad Anonymous no es un grupo estructurado sino una laxa filiación de personas en torno a una idea: alguien está afiliado a Anonymous en virtud de las posturas que mantiene. Peor aún, la categoría de los «hacktivistas» no tiene un significado estricto: puede aludir al uso de destrezas de programación para debilitar la seguridad y el funcionamiento de internet, pero también puede referirse a cualquiera que utilice instrumentos online para promover ideales políticos. El hecho de que la NSA ponga en el punto de mira a estas categorías tan amplias equivale a espiar en cualquier parte, también en EE.UU., a cualquiera cuyas ideas el gobierno considere amenazadoras.

Según Gabriella Coleman, de la Universidad McGill, especialista en Anonymous, el grupo «no es una entidad definida» sino más bien «una idea que moviliza activistas para emprender acciones colectivas y expresar el descontento político. Es un movimiento global social de amplia base sin una estructura de liderazgo centralizada ni organizada de forma oficial. Algunos se han juntado en torno al nombre para participar en acciones digitales de desobediencia civil, pero nada ni remotamente parecido al terrorismo». La mayoría de quienes han abrazado la idea lo han hecho «ante todo por razones de expresión política común y corriente. Seleccionar a Anonymous y los hacktivistas equivale a seleccionar a los ciudadanos por manifestar sus opiniones políticas, lo que se traduce en la represión de la disidencia legítima», alegaba Coleman.

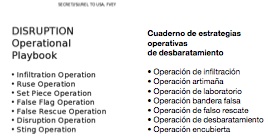

En todo caso, Anonymous ha sido objeto de las tácticas más controvertidas y radicales conocidas por el espionaje: «operaciones de bandera falsa», «trampas de miel», virus y otros ataques, estrategias de engaño y «operaciones informativas para dañar la reputación».

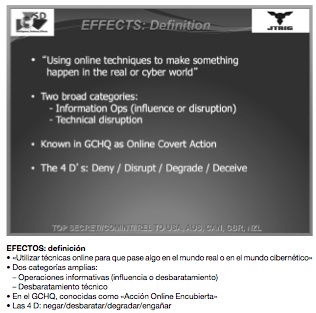

Una diapositiva en PowerPoint, presentada por agentes de vigilancia del GCHQ en la Reunión SigDev de 2012, describe dos formas de ataque: «operaciones informativas (influencia o desbaratamiento)» y «desbaratamiento técnico». El GCHQ se refiere a estas medidas como «Acción Encubierta Online», con la que se pretende conseguir lo que el documento denomina «las cuatro D: Deny/Disrupt/Degrade/Deceive» [negar, desbaratar, degradar, engañar].

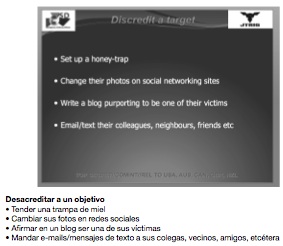

Otra diapositiva describe las tácticas utilizadas para «desacreditar un objetivo», entre las que se incluyen «tender trampas de miel», «cambiar fotos en redes sociales», «afirmar en blogs ser una de sus víctimas» o «mandar e-mails/mensajes de texto a colegas, vecinos, amigos, etcétera».

En unas notas adjuntas, el GCHQ explica que la «trampa de miel» —una vieja táctica de la guerra fría consistente en utilizar a una mujer atractiva para llevar a objetivos masculinos a situaciones comprometedoras y deslegitimadoras— ha sido actualizada para la era digital: ahora se atrae a un objetivo a una página web o a un encuentro online delicado. Leemos también el siguiente comentario: «Una gran opción. Muy efectiva cuando funciona». Del mismo modo, ciertos métodos tradicionales de infiltración en grupos se llevan actualmente a cabo online:

SECRETO//COMINT//REL A EE.UU., AUS, CAN, GBR, NZL

CK

Trampa de miel: una gran opción. Muy efectiva cuando funciona.

—Logra que alguien vaya a cierto sitio de internet o a una ubicación física para encontrarse con un «rostro agradable».

—JTRIG [Joint Threat Research Intelligence Group] tiene la capacidad de «moldear» el entorno de vez en cuando.

Cambio de fotografías; has sido avisado, «¡JTRIG ronda cerca!»

Puede llevar la paranoia a un nivel superior.

E-mails/mensajes de texto

—Labor de infiltración.

—Ayuda a JTRIG a ganar credibilidad entre grupos online, etcétera.

—Ayuda a juntar SIGINT y los efectos.

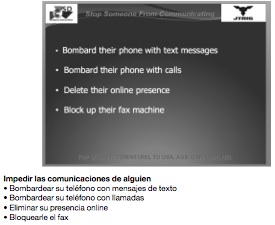

Otra técnica consiste en impedir que «alguien pueda comunicarse». A tal fin, la agencia «bombardea el teléfono con mensajes de texto», «acribilla el teléfono con llamadas», «elimina la presencia online» o «bloquea el fax».

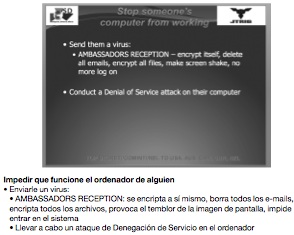

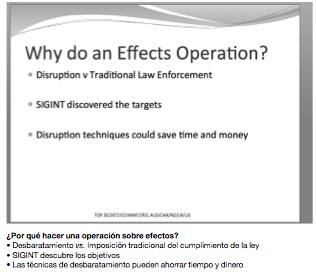

Al GCHQ también le gusta usar técnicas de «desbaratamiento» en vez de lo que denomina «tradicional imposición del cumplimiento de la ley», donde intervienen la recogida de pruebas, los tribunales y los procesamientos. En un documento titulado «Sesión ciberofensiva: rebasar los límites de la acción contra el hacktivismo», el GCHQ analiza su persecución de los «hacktivistas» con, curiosamente, ataques de «denegación de servicio», una táctica habitualmente ligada a los hackers:

La agencia británica de vigilancia también se vale de un equipo de científicos sociales, incluidos psicólogos, para desarrollar técnicas de «UMINT (inteligencia humana) online» y «desbaratamiento de influencia estratégica». El documento «El arte del engaño: instrucciones para una nueva generación de operaciones encubiertas online» está dedicado a estas tácticas. Elaborado por la HSOC (Human Science Operation Cell, Célula de funcionamiento de las ciencias humanas) de la agencia, asegura inspirarse en la sociología, la antropología, la neurociencia y la biología, entre otras disciplinas, para potenciar al máximo las técnicas de engaño online del GCHQ.

Una diapositiva muestra cómo implicarse en «Encubrimiento: ocultar lo real», al tiempo que se propaga la «Simulación: enseñar lo falso». Analiza asimismo «los componentes psicológicos básicos del engaño» y el «mapa de tecnologías» utilizado para llevar a cabo los engaños, entre ellas Facebook, Twitter, LinkedIn y «página web».

Haciendo hincapié en que «la gente toma decisiones por razones emocionales, no racionales», el GCHQ sostiene que la conducta online está impulsada por el «reflejo» («las personas se copian unas a otras en la interacción social»), la «conveniencia» y el «mimetismo» («adopción de rasgos sociales específicos del otro participante por parte del comunicador»).

A continuación, el documento plantea lo que denomina «cuaderno de estrategias operativas del desbaratamiento», en el que se incluyen «operaciones de infiltración», «operaciones artimaña», «operaciones de bandera falsa» y «operaciones encubiertas». Promete además un funcionamiento completo del programa de desbaratamiento «a principios de 2013», cuando «más de 150 personas estarán totalmente adiestradas para dicho cometido».

Bajo el título «Técnicas y experimentos mágicos», el documento hace referencia a la «Legitimación de la violencia», a la «Creación, en la mente de los objetivos, de experiencias que deben aceptar sin darse cuenta» y a la «Optimización de los canales de engaño».

Estos tipos de planes gubernamentales para controlar e influir en las comunicaciones en internet y difundir información falsa online llevan tiempo siendo fuente de especulaciones. Cass Sunstein, profesor de derecho de Harvard, asesor íntimo de Obama, antiguo responsable de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios e integrante de la comisión de la Casa Blanca encargada de revisar las actividades de la NSA, en 2008 escribió un polémico artículo en el que proponía que el gobierno de EE.UU. contara con equipos de agentes encubiertos y abogados «seudoindependientes» cuya tarea sería una «infiltración cognitiva» en grupos online, salas de chat, redes sociales y páginas web, así como en grupos de activistas offline —no conectados a ordenadores o redes de ordenadores.

Estos documentos del GCHQ ponen por primera vez de manifiesto que estas controvertidas técnicas para engañar y arruinar reputaciones han pasado de la fase de propuesta a la de ejecución práctica.

Todos los indicios hacen hincapié en la propuesta dirigida a los ciudadanos: si te portas bien, no tienes por qué preocuparte. Métete en tus asuntos y respalda, o al menos tolera, lo que hacemos, y no te pasará nada. Dicho de otro modo; debes abstenerte de provocar a la autoridad que ejerce los poderes de vigilancia si quieres tener un expediente libre de fechorías. Es un trato que invita a la pasividad, la obediencia y la conformidad. El medio más seguro de conseguir que a uno «le dejen en paz» es estar callado, mostrarse inofensivo, obedecer.

Para muchos, el acuerdo es bueno: se les ha inculcado que la vigilancia es inofensiva y hasta beneficiosa. Son demasiado aburridos para atraer la atención del gobierno, dicen. Se suelen oír ciertas frases: «Dudo seriamente que la NSA tenga interés en mí», «si quieren enterarse de mi monótona vida, bienvenidos», o «a la NSA no le interesa si tu abuela está hablando de sus recetas o de si tu padre está preparándose para su partida de golf».

Son personas que han acabado convencidas de que no van a ser seleccionadas personalmente, por lo que o bien niegan que esto esté pasando, pues les da igual, o bien están dispuestas a respaldarlo sin ambages.

En una entrevista que me hizo poco después de que se publicaran mis artículos sobre la NSA, Lawrence O’Donnell, presentador de la MSNBC, se mofó de la idea de que la NSA fuera «un enorme y feroz monstruo de la vigilancia». Resumiendo su parecer, llegó a esta conclusión:

Hasta ahora, mi sensación es… no tengo miedo… el hecho de que el gobierno esté recogiendo datos a este nivel masivo, gigantesco, significa que para el gobierno es incluso más difícil encontrarme… y además no tiene ningún aliciente para ello. Por esto, en este momento concreto, no me siento en absoluto amenazado.

Hendrik Hertzberg, del New Yorker, también dejaba sentada una especie de idea benigna del sistema de la NSA, admitiendo que «hay razones para preocuparse del gran alcance de la agencia de inteligencia, el excesivo secretismo y la falta de transparencia», pero «también hay razones para estar tranquilos»; en concreto, la amenaza a «las libertades civiles, tal cual, es abstracta, indeterminada, conjetural». Y Ruth Marcos, columnista del Washington Post, menospreciando la preocupación por el poder de la NSA, anunciaba de forma absurda lo siguiente: «Casi seguro que mis metadatos no han sido inspeccionados».

O’Donnell, Hertzberg y Marcus atinan en un aspecto importante. Es cierto que el gobierno de EE.UU. «no tiene ningún estímulo en absoluto» para poner en el punto de mira a personas como ellos, para quienes la amenaza de un estado vigilante es poco más que «abstracta, indeterminada, conjetural». Y ello se debe a que los periodistas cuya actividad consiste en venerar al funcionario más poderoso del país —el presidente, también comandante en jefe de la NSA— y en defender a su partido político raras veces, si acaso alguna vez, se arriesgan a enemistarse con quienes ostentan el poder.

Desde luego, los partidarios leales y diligentes del presidente y sus políticas, los buenos ciudadanos que no hacen nada por atraer la atención negativa de los poderosos, no tienen por qué temer la vigilancia del estado. Pasa lo mismo en todas las sociedades: quienes no muestran oposición no son objeto casi nunca de medidas represoras y, en su fuero interno, pueden convencerse a sí mismos de que la represión no existe realmente. Sin embargo, el verdadero grado de la libertad de un país se refleja en el modo de tratar a sus disidentes y otros grupos marginados, no en el modo de tratar a los partidarios del régimen. Incluso en las peores tiranías del mundo, los adeptos están a salvo de los abusos del poder estatal. En el Egipto de Mubarak, los detenidos, torturados y tiroteados fueron quienes habían tomado las calles para intentar derrocarlo; no pasó lo mismo con los seguidores de Mubarak y la gente que se había quedado en casa. En Estados Unidos, fueron los dirigentes de la NAACP, los comunistas y los activistas antibelicistas y de los derechos civiles quienes padecieron la vigilancia de Hoover, no los ciudadanos correctos y obedientes que habían permanecido mudos ante las injusticias sociales.

Para sentirnos seguros respecto de la vigilancia estatal, no tenemos por qué ser fieles partidarios del régimen. La inmunidad no debe lograrse al precio de silenciar nuestras críticas. No hemos de querer una sociedad en la que rige la norma de que le dejarán a uno tranquilo solo si sigue la conducta acomodaticia y las opiniones ortodoxas de un columnista del establishment.

En todo caso, la sensación de inmunidad de cualquier grupo es sin duda ilusoria. Esto queda claro al observar el modo en que la filiación política partidista determina la sensación de peligro de la gente respecto a la vigilancia estatal: las cheerleaders de ayer pueden convertirse rápidamente en los disidentes de hoy.

Cuando la controversia de 2005 sobre las escuchas sin orden judicial de la NSA, los liberales y los demócratas consideraron en su inmensa mayoría que la vigilancia de la agencia suponía una amenaza. Naturalmente, esto era en parte la verborrea típica de los partidos: el presidente era George W. Bush, y para los demócratas se presentaba una oportunidad para que él y su partido sufrieran desgaste político. De todos modos, el miedo tenía también algo de verdad: como consideraban a Bush malicioso, percibían que la vigilancia estatal en sus manos era peligrosa y que ellos corrían especial peligro como adversarios políticos. Por su lado, los republicanos tenían una idea más benigna y favorable de las acciones de la NSA. Sin embargo, en diciembre de 2013, los demócratas y los progresistas se habían convertido en los principales defensores de la Agencia Nacional de Seguridad.

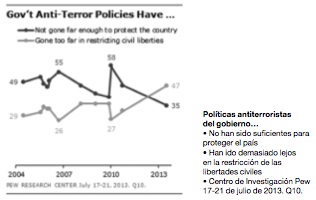

Este cambio aparece reflejado en abundantes datos de encuestas. A finales de julio de 2013, el Centro de Investigación Pew hizo público un estudio según el cual la mayoría de los norteamericanos no se creía las justificaciones de las acciones de la NSA. En concreto, «una mayoría de norteamericanos (56%) dice que los tribunales federales no habían impuesto límites suficientes a los datos telefónicos y de internet que está reuniendo el gobierno como parte de sus esfuerzos antiterroristas», y «un porcentaje todavía mayor (70%) cree que el gobierno utiliza estos datos para fines que nada tienen que ver con las investigaciones sobre terrorismo». Además, «el 63% opina que el gobierno también está recogiendo información sobre el contenido de las comunicaciones».

Lo más curioso es que actualmente los norteamericanos consideran más preocupante el peligro de la vigilancia que el del terrorismo:

En términos generales, el 47% dice que su preocupación por las políticas antiterroristas del gobierno es mayor porque estas han ido demasiado lejos en la restricción de las libertades civiles de las personas corrientes, mientras que el 35% afirma estar más preocupado por el hecho de que estas políticas no han sido suficientes para proteger el país. Es la primera vez que, en una encuesta del Centro de Investigación Pew, aparece más gente preocupada por las libertades civiles que por la protección frente al terrorismo desde que en 2004 se formulara la pregunta por primera vez.

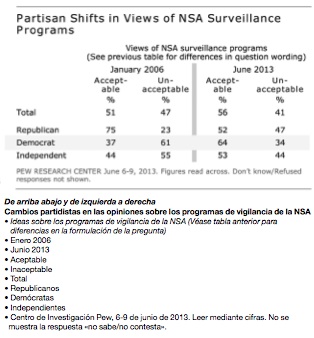

Estos datos del estudio suponían una buena noticia para cualquier persona preocupada por el uso excesivo de poder gubernamental y la exageración crónica de la amenaza terrorista. No obstante, ponían de relieve una inversión reveladora: los republicanos, defensores de la NSA bajo el mandato de Bush, habían sido sustituidos por los demócratas en cuanto el control del sistema de vigilancia hubo pasado a manos de Obama, uno de los suyos. «A escala nacional hay más respaldo al programa gubernamental de recogida de datos entre los demócratas (57%) que entre los republicanos (44%)».

Según datos similares del Washington Post, a los conservadores les preocupaba el espionaje de la NSA mucho más que a los liberales. Cuando se preguntaba «¿hasta qué punto está usted preocupado por la recogida y el uso de su información personal por parte de la Agencia de Seguridad Nacional?», el 48% de los conservadores se mostraban «muy preocupados» en comparación con solo el 26% de los liberales. Como señaló el profesor de derecho Orin Kerr, eso suponía un cambio fundamental: «Se trata de un interesante cambio de tendencia desde 2006, cuando el presidente era republicano, no demócrata. Entonces, en una encuesta del Pew se observó que la vigilancia de la NSA era aprobada por el 75% de los republicanos, pero solo por el 37% de los demócratas».

Un gráfico del Pew deja claro el cambio:

Del mismo modo, los argumentos a favor y en contra de la vigilancia han pasado de unos a otros dependiendo del partido en el poder. En 2006, un senador denunció así en The Early Show la recogida masiva de metadatos por la NSA:

No tengo por qué escuchar tus llamadas telefónicas para saber lo que estás haciendo. Si conozco todas y cada una de tus llamadas, soy capaz de determinar todas y cada una de las personas con las que has hablado. Puedo conseguir una pauta de tu vida mediante una acción muy indiscreta… Pero la verdadera pregunta es: ¿Qué hago con esta información que no tiene nada que ver con Al Qaeda?… ¿Vamos a confiar en que el presidente y el vicepresidente hagan lo correcto? No contéis conmigo para eso.

El senador que con tanta dureza criticaba la recogida de metadatos era Joe Biden, quien, como vicepresidente, formó parte de una administración demócrata que defendía los mismos razonamientos que en otro tiempo él había ridiculizado.

Aquí lo importante no es solo que los políticos suelen ser hipócritas sin escrúpulos sin otra convicción que la búsqueda del poder, aun siendo ello indudablemente cierto. Lo más importante es lo revelado por estas declaraciones sobre el modo en que contempla uno la vigilancia estatal. Como sucede con muchas injusticias, las personas están dispuestas a rechazar el miedo a las extralimitaciones gubernamentales cuando creen que quienes están al mando son benevolentes y fiables. Por otra parte, consideran que la vigilancia es peligrosa o preocupante solo cuando ellas mismas son percibidas como hostiles o amenazadoras.

Las expansiones radicales del poder suelen implantarse así: convenciendo a la gente de que afectan solo a un grupo concreto, diferenciado. Dejando a un lado sus obvios puntos débiles —no nos oponemos al racismo porque va dirigido a una minoría, o nos da igual el hambre porque disfrutamos de abundante comida—, la postura refleja casi siempre cortedad de miras.

La indiferencia, o incluso el respaldo, de quienes se consideran al margen del abuso del poder estatal permiten invariablemente que este vaya más allá de su aplicación original hasta que sea imposible controlarlo; lo que resultará inevitable. Hay muchísimos ejemplos, pero quizás el más reciente y convincente es la utilización de la Patriot Act. Tras el 11 de Septiembre, el Congreso aprobó casi por unanimidad un enorme incremento de los poderes de detención y vigilancia, convencido de que eso detectaría y evitaría ataques futuros.

El supuesto implícito era que los poderes se utilizarían sobre todo contra musulmanes vinculados al terrorismo —una expansión clásica de poder limitada a un grupo concreto involucrado en un tipo concreto de actividad—, razón por la cual la medida recibió un respaldo abrumador. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo muy distinto: la Patriot Act se ha llevado bastante más lejos de lo que era su intención inicial. De hecho, desde su promulgación se ha utilizado muchísimo en casos que no guardaban relación alguna con el terrorismo ni la seguridad nacional. Según la revista New York, de 2006 a 2009, la disposición sneak and peek de la ley (autorización para ejecutar un registro sin informar al afectado) se utilizó en 1.618 casos relacionados con drogas, 122 ligados a estafas y solo 15 conectados con el terrorismo.

Tan pronto los ciudadanos se someten al nuevo poder creyendo que no va a afectarles, este queda institucionalizado y legitimado y la protesta se vuelve imposible. De hecho, la principal lección aprendida por Frank Church en 1975 fue la dimensión del peligro planteado por la vigilancia masiva. En una entrevista en Meet the Press, decía lo siguiente:

Esta capacidad podría, en cualquier momento, volverse en contra del pueblo norteamericano, y a ningún ciudadano norteamericano le quedaría privacidad alguna, tal es la capacidad de controlarlo todo… conversaciones telefónicas, telegramas, lo que sea. No habría dónde esconderse. Si este gobierno llegara a ser tiránico… la capacidad tecnológica que la comunidad de inteligencia ha proporcionado al gobierno le permitiría imponer una tiranía absoluta, y no habría modo de luchar contra eso, pues el gobierno conocería siquiera el esfuerzo conjunto de resistencia más sutil. Tal es la capacidad de esta tecnología.

En 2005, James Bamford señalaba en el New York Times que la amenaza de la vigilancia estatal es mucho más nefasta actualmente que en la década de 1970: «Como las personas expresan sus pensamientos más íntimos en e-mails, cuelgan sus historiales médicos y financieros en internet y hablan continuamente por el móvil, la agencia es capaz prácticamente de entrar en su cabeza».

La preocupación de Church, que cualquier capacidad de vigilancia «pudiera volverse en contra del pueblo norteamericano», es precisamente lo que ha hecho la NSA desde el 11 de Septiembre. Pese a actuar con arreglo a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y a la prohibición de espiar dentro de las fronteras, buena parte de las actividades de vigilancia, incrustadas en la misión de la agencia desde el principio, se centran ahora en ciudadanos norteamericanos en suelo norteamericano.

Aunque no haya abusos y una persona no esté personalmente en el punto de mira, un estado vigilante que «lo recoge todo» perjudica a la sociedad y a la libertad política en general. Solo se ha conseguido progresar, tanto en EE.UU. como en otros países, gracias a la capacidad de desafiar al poder y a las ortodoxias, y de promover nuevas maneras de pensar y vivir. Todos, incluso los no implicados en la disidencia ni el activismo político, sufren cuando la libertad resulta reprimida por el miedo a ser vigilado. Hendrik Hertzberg, que quitaba importancia a las preocupaciones sobre los programas de la NSA, reconocía, no obstante, que «el daño ya está hecho. El daño es cívico. El daño es colectivo. El daño se ha producido en la arquitectura de la confianza y la rendición de cuentas, un sostén de las sociedades abiertas y los sistemas democráticos».

Las cheerleaders de la vigilancia presentan un solo argumento: la vigilancia masiva se lleva a cabo únicamente para combatir el terrorismo y dar seguridad a la gente. El gobierno de EE.UU. lleva más de una década invocando el miedo al terrorismo para justificar un sinfín de acciones extremas, desde las torturas hasta la invasión de Irak. De hecho, recurrir a una amenaza exterior es una clásica táctica de elección para mantener a la gente sumisa ante los poderes gubernamentales. No obstante, en el caso de la vigilancia, los datos evidencian que las afirmaciones sobre su eficacia son más que discutibles.

Para empezar, gran parte de la recogida de datos llevada a cabo por la NSA no tiene evidentemente nada que ver con el terrorismo ni la seguridad nacional. Interceptar las comunicaciones de la gigante petrolera Petrobras, espiar en las negociaciones de una cumbre económica o seleccionar como objetivos a líderes de países aliados no guarda relación alguna con el terrorismo. La propia agencia establece que parte de su misión conlleva espiar para obtener ventajas económicas y diplomáticas. Viendo lo que hace realmente la NSA, la lucha contra el terrorismo es a todas luces un pretexto.

Además, el argumento de que la vigilancia de la NSA ha evitado complots terroristas —afirmación hecha por el presidente Obama y diversas figuras de la seguridad nacional— ha demostrado ser falsa. Como señalaba en diciembre de 2013 el Washington Post en un artículo titulado «La defensa “oficial” del programa de escuchas telefónicas de la NSA puede ser clarificadora», un juez federal declaró «casi seguro» inconstitucional el programa de recogida de metadatos, diciendo al mismo tiempo que el Departamento de Justicia «no cita un solo ejemplo en el que el análisis de metadatos masivo por parte de la NSA haya impedido de veras un atentado inminente».

Ese mismo mes, el seleccionadísimo equipo de asesores de Obama (compuesto, entre otros, por un antiguo subdirector de la CIA y un exconsejero de la Casa Blanca, y reunido para estudiar el programa de la NSA mediante acceso a información confidencial) llegó a la conclusión de que los metadatos «no eran esenciales para evitar atentados y habrían podido obtenerse en forma oportuna mediante una orden (judicial) convencional».

Cito otra vez el Post: «En declaraciones ante el Congreso, [Keith] Alexander ha atribuido al programa el mérito de haber ayudado a detectar montones de tramas en Estados Unidos y en el extranjero», pero el informe del equipo de asesores «rebajó muchísimo la credibilidad de esas afirmaciones».

Por otra parte, tal como manifestaron en el New York Times los senadores demócratas Ron Wyden, Mark Udall y Martin Heinrich —todos ellos miembros del Comité de Inteligencia—, la recogida masiva de registros telefónicos no ha incrementado la protección de los norteamericanos contra la amenaza del terrorismo.

La utilidad de la recogida masiva de datos se ha exagerado mucho. Todavía no disponemos de ninguna prueba de que tenga valor real, específico, para proteger la seguridad nacional. Pese a nuestras reiteradas solicitudes, la NSA no ha procurado pruebas de ninguna clase cuando ha utilizado este programa para analizar registros telefónicos que se habrían podido obtener mediante una orden judicial normal o una autorización de emergencia.

Según un estudio realizado por la centrista Fundación por la Nueva América, en el que se evaluaba la veracidad de las justificaciones oficiales de la recogida masiva de metadatos, el programa «no ha tenido un impacto perceptible en la prevención de acciones terroristas». En vez de ello, tal como señalaba el Washington Post, en la mayoría de los casos en que se desbarataron complots, el estudio observaba que «la imposición del cumplimiento de la ley y los métodos investigadores tradicionales proporcionaban el consejo o el indicio para iniciar el caso».

De hecho, el registro es bastante pobre. El sistema «recogerlo todo» no hizo nada para detectar, ya no digamos impedir, el atentado de 2012 en el Maratón de Boston. No descubrió el intento de atentado en un reactor de pasajeros sobre Detroit el día de Navidad, ni los planes para poner una bomba en Times Square o para realizar un ataque en el metro de Nueva York: se evitó todo eso gracias a transeúntes atentos o a agentes de policía tradicionales. Y desde luego no hizo nada para impedir las masacres de Aurora o Newtown. Los principales ataques terroristas internacionales, desde Londres a Bombay o Madrid se dieron sin detección, a pesar de estar implicadas docenas de operativos.

Y pese a las declaraciones en contra, el gran alcance de la NSA no habría brindado a los servicios de inteligencia mejores instrumentos para evitar los atentados del 11 de Septiembre. En su intervención ante el Senado, Keith Alexander dijo: «Me gustaría estar aquí discutiendo» el programa «en vez de explicar en qué hemos fallado para prevenir otro 11-S». (El mismo razonamiento, literal, aparecía en «temas a tratar» que los empleados de la NSA debían utilizar para esquivar preguntas).

Las consecuencias son en extremo engañosas y alarmistas. Como ha revelado Peter Bergen, analista de seguridad de la CNN, la CIA contaba con múltiples informes sobre un complot de Al Qaeda y «bastante información sobre dos de los secuestradores y su presencia en Estados Unidos», que «la agencia no compartió con otras agencias gubernamentales hasta que fue demasiado tarde para hacer nada al respecto».

Lawrence Wright, experto en Al Qaeda del New Yorker, también ridiculizó la idea de que la recogida de metadatos hubiera podido impedir el 11 de Septiembre, explicando que la CIA «ocultó inteligencia crucial al FBI, que es la autoridad máxima para investigar terrorismo en EE.UU. y ataques contra norteamericanos en el extranjero». A su juicio, el FBI habría podido evitar el 11-S.

Contaba con autorización judicial para vigilar a todas las personas relacionadas con Al Qaeda en Norteamérica. Podía seguirlas, intervenir sus teléfonos, clonar sus ordenadores, leer sus correos electrónicos y requerir sus historiales médicos, bancarios y de las tarjetas de crédito. Tenía derecho a exigir registros de las compañías telefónicas sobre cualquier llamada efectuada. No hacía falta ningún programa de recogida de metadatos. Lo que hacía falta era cooperación con otras agencias federales, pero, por razones a la vez nimias y poco claras, esas agencias decidieron ocultar a los investigadores pistas fundamentales que muy probablemente habrían evitado los atentados.

El gobierno estaba en posesión de los datos de inteligencia necesarios, pero no los había entendido ni había obrado en consecuencia. La solución en la que se embarcó después —recogerlo todo, en masa— no ha hecho nada para subsanar ese fracaso.

Una y otra vez, y desde múltiples ámbitos, el recurso a la amenaza terrorista para justificar la vigilancia se ha presentado como una farsa.

De hecho, la vigilancia masiva ha tenido el efecto opuesto: dificulta la detección y la prevención de las acciones terroristas. Rush Holt, congresista demócrata y físico —uno de los pocos científicos del Congreso—, ha dejado claro que recogerlo todo sobre las comunicaciones de todos solo impide ver complots reales que están siendo organizados por terroristas reales. La vigilancia directa, no indiscriminada, generaría información más útil y precisa. El enfoque actual aporta tantos datos que las agencias de inteligencia son incapaces de revisarlos de forma efectiva.

Además de suministrar demasiada información, los planes de vigilancia de la NSA acaban volviendo el país más vulnerable: debido a los esfuerzos de la agencia por anular los métodos de encriptación que protegen las transacciones habituales de internet —como la actividad bancaria y comercial, los historiales médicos—, ahora es más fácil que los hackers y otras entidades hostiles se infiltren en esos sistemas.

En enero de 2014, Bruce Schneier, experto en seguridad, señalaba lo siguiente en The Atlantic:

No es solo que la vigilancia generalizada sea ineficaz, es también costosísima… Inutiliza nuestros sistemas técnicos, los mismos protocolos de internet terminan siendo poco fiables… Hemos de preocuparnos no solo del abuso interno, sino también del resto del mundo. Cuanto más escuchemos a escondidas en internet y otras tecnologías de la comunicación, menos seguros estaremos de no estar siendo escuchados por otros. La opción no se plantea entre un mundo digital donde la NSA pueda escuchar ilegalmente y otro en el que la NSA tenga prohibida esta práctica, sino entre un mundo digital vulnerable a todos los ataques, y otro seguro para todos los usuarios.

Quizá lo más destacable sobre la explotación ilimitada de la amenaza del terrorismo es que se ha exagerado muchísimo. El riesgo de que un norteamericano muera en un atentado terrorista es infinitesimal, considerablemente menor al de ser abatido por un rayo. John Mueller, profesor de la Universidad del Estado de Ohio, que ha escrito ampliamente sobre el equilibrio entre la amenaza terrorista y el gasto en la lucha contra el terrorismo, lo explicaba en 2011: «El número de personas de todo el mundo asesinadas por terroristas de “tipo islamista”, aspirantes a miembros de Al Qaeda, son tal vez unos centenares fuera de las zonas de guerra. En esencia, el mismo número de personas que mueren al año ahogadas en la bañera».

En el extranjero han muerto «indudablemente» más norteamericanos «en accidentes de tráfico o de enfermedades intestinales», informaba la agencia de noticias McClatchy, «que en actos terroristas».

La idea de que debemos desmantelar las protecciones básicas de nuestro sistema político para erigir un estado de vigilancia omnipresente debido a ese riesgo es el colmo de la irracionalidad. Aun así, no deja de oírse la apelación a la amenaza. Poco antes de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, estalló la polémica sobre una supuesta falta de seguridad. La empresa encargada de la misma no había contratado el número de personas requerido por contrato, y un estridente coro de voces de todo el mundo se empeñó en que, por esa razón, los juegos eran vulnerables a un atentado terrorista.