Del cielo había vuelto a caer en el infierno. De las más altas esferas del pensamiento a las contingencias más mediocres. De Tubinga a Graz. Su ausencia había durado seis meses, pero en Estiria era como si se hubiese marchado la víspera, como si nunca se hubiese entrevistado con el gran duque de Wúrtemberg, como si nunca hubiese debatido con el consejo de una de las más importantes universidades de Europa, como si nunca hubiese descubierto el Misterio cosmográfico.

Para huir de los calores del mes de julio, los miembros de la dieta se habían refugiado en sus residencias de verano, mansiones situadas en las montañas, donde se dedicaban a la caza. Otros simulaban combatir al turco en Maribor, lejos de los ejércitos enemigos. Por consiguiente, Kepler fue recibido únicamente por oscuros secretarios, de los que escuchó su segunda amonestación, esta vez por ausencia injustificada. Después le tocó entrevistarse con el director del Paradies, quien le reprendió y pidió que le diese las gracias al barón Hoffman, que había logrado que los Estados no suprimiesen su salario anual, ni en todo ni en parte, es más, que no le anunciasen su baja definitiva. Su corazón recibió un poco de consuelo gracias al pastor Schubert, que estaba desesperado: el molinero Mulleck, enterado del regreso de Kepler, había decidido de modo inesperado que el matrimonio con su hija no se llevaría a cabo. Poniendo hipócritamente una cara afligida, el mathematicus se regocijó en su interior: por una parte, se había ahorrado la tela; por otra, en tres meses sus casamenteros no tendrían tiempo de encontrarle un nuevo partido. Después… Estaría lejos. En Stuttgart, en Fráncfort para la feria, en Praga… Pero Ursus seguía sin responderle, diez meses después de haber recibido el resumen.

Así pues, hubo que reanudar las clases, pensar en las efemérides del año siguiente, 1597, y esperar, seguir esperando. La dieta de Estiria debía reunirse, como cada año, en octubre, cuando le fueran remitidas las efemérides. Era imperativo que Kepler tuviese en su poder una veintena de los doscientos ejemplares que había comprado, a fin de poderlos regalar a los miembros más influyentes de aquella noble asamblea, empezando por el archiduque Fernando, como es lógico, pero también a los dos representantes del emperador en la provincia, su protector, el gobernador Herbert von Herberstein, y su amigo, el consejero áulico Friedrich von Hoffman. Éste le había explicado durante el viaje a Tubinga que El misterio cosmográfico sería su mejor pasaporte para Praga.

A finales de agosto, envió una carta llena de impaciencia a Maestlin. Recibió la respuesta en la primera semana de septiembre. Todo eran quejas y gemidos: la realización de las planchas, de los dibujos, de los cuadros, era de una complicación infinita y exigía una inversión suplementaria, pero Maestlin se decía dispuesto a adelantar la suma. ¡Alma grande! Añadía que el senado le acosaba para que redactara la refutación del calendario gregoriano, que se hallaba bajo la amenaza de una amonestación. Kepler comprendió muy bien lo que insinuaba su antiguo profesor. Por una parte, el matrimonio de Maestlin con la bella Helena dependía de dicha refutación. Por otra, como contrapartida por el dinero adelantado, a menos que se tratara de los intereses del adelanto concedido, Maestlin le pedía ayuda para perpetrar aquella tabarra antigregoriana, destinada a complacer a la Iglesia luterana, documento que sería el hazmerreír de todos los astrónomos dignos de ese nombre, empezando por Tycho. En todo caso, estaba claro que el libro no aparecería sino después de la reunión de la dieta. Pero, escribía Maestlin a modo de consuelo, en abril del año siguiente sería sin duda el acontecimiento de la feria de Fráncfort. Al parecer, ¡el tiempo en Tubinga tenía un ritmo diferente al de Graz!

Kepler cayó entonces en una fase de abatimiento, que, como siempre, le provocó unas fiebres. Llegó a faltarle el dinero, ya que no recibiría su salario antes de finales de diciembre, del año gregoriano, por supuesto, pero aun así… Evitaba gastar en todo lo que podía y abusaba un poco del pastor Schubert, en cuya mesa podía comer siempre que quería. A éste no le sabía mal, al contrario, lo consideraba como de la familia y defendía los intereses de Kepler como si fuesen los suyos propios. Llevaba a cabo ásperas negociaciones con el molinero Mulleck, siempre con su conchabado, el director de la escuela Paradies. Kepler se preguntaba si un vicario de una comunidad reformada, siempre en peligro de ser perseguida por un príncipe papista, no tendría causas más urgentes que defender.

Luego, poco a poco, acabó por resignarse. Después de todo, ¿quién era él, el hijo del posadero de Leonberg, para ambicionar algo más que la vida tranquila de un profesorucho de provincias, que de vez en cuando redactaba una comunicación erudita, que nadie leía, y casado con una mujer lo suficientemente adinerada, que le daba hermosos hijos?

En noviembre, finalmente, recibió las primeras pruebas para corregir. El barón Hoffman, que había huido de su querida Praga a causa de una epidemia de peste, había pedido a su amigo mathematicus que acudiera al castillo del gobernador para que los tres pudiesen descubrir juntos la obra maestra. Kepler no había podido rechazar el ofrecimiento de sus dos únicos protectores. En primer lugar, abrió la carta de Maestlin que acompañaba el gran paquete, la examinó antes de leerla en voz alta, palideció, miró a los dos aristócratas con un aire de desamparo, lanzó un gran grito de cólera inarticulado y a continuación se derrumbó sobre el suelo, gritando:

—¡Maestlin, me has traicionado!

El gobernador y el barón Hoffman saltaron de sus sillones. Pero Kepler se levantó y, sacudiéndose la ropa, les dijo con un aire malicioso:

—No es nada, señores. Puro teatro. Estaba representando el papel de Copérnico en el momento en que descubre, en las primeras palabras del manuscrito de sus Revoluciones, la advertencia de Osiander, que reduce a la nada la teoría heliocéntrica, como tan bien relataba Maestlin en las cartas que aquí mismo yo os leí el año pasado.

—¡Me habéis dado un susto de muerte! —exclamó el gobernador—. ¡Kepler, os advierto, si me volvéis a hacer otra como ésta, el año próximo os exigiré unas nuevas efemérides y, esta vez, según el calendario lunar, como los mahometanos y los judíos!

—¡Piedad, Vuestra Excelencia! ¡Antes la hoguera de la Santa Inquisición!

—Mi querido Johann —ironizó Hoffman—, como sin duda sois mejor astrónomo que comediante, he creído leer, mientras os informabais del contenido de la carta, un cierto aire de contrariedad en vuestro rostro.

—Habéis leído bien, señor consejero. A mi buen maestro, Michael Maestlin, se le ha ocurrido, y cito: «sin que tú lo sepas y sin consultarte, añadir, al final de la obra, la Narratio Prima de Rheticus».

—¡Qué atrevimiento! —exclamó el gobernador.

—Se lo reprocharé, cosa a la que ya está acostumbrado, no tanto sobre la forma —replicó Kepler— como sobre las consecuencias: el considerable retraso acumulado y, sobre todo, el incremento de los gastos que ello implica.

Si bien pronunció estas palabras con el tono frío de alguien que levanta acta, a Kepler le resultaba muy difícil controlar la cólera que se iba apoderando de él. Desde el principio de aquella empresa, Maestlin no había dejado de mentirle, de manipularle. ¿El impresor era cómplice? ¿Y cómo reaccionaría el decano, que le había aconsejado no añadir la Narrado en el volumen de El misterio?

—La manera de proceder de este buen Maestlin sin duda no es muy delicada —intervino Hoffman—, pero ¿habríais podido soñar con un mejor padrino que Rheticus para vuestro primer opus? ¿Y si ahora echásemos una ojeada al opus? La impaciencia me consume.

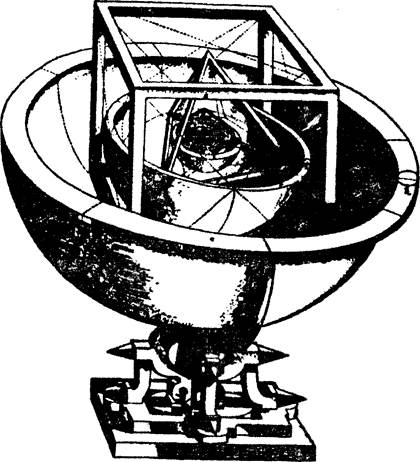

El resultado era casi perfecto; las tablas, sin demasiados errores; las planchas, tan precisas como bellas, sobre todo la que representaba su modelo de universo en forma de copa; como no se había podido construir en materiales preciosos, dejaba, al menos, para la posteridad, una magnífica representación de la misma en perspectiva.

Pero lo que más le satisfizo fue el texto de Maestlin, intercalado entre El misterio y la Narratio, que elevaba a Kepler a la altura de Copérnico, mientras que él, Maestlin, se conformaba, en cambio, con el papel de un Rheticus a la inversa. De este modo, el maestro se reconocía discípulo de su discípulo. Sin embargo, Kepler, presa de su resentimiento, no se dio cuenta de ello. Del mismo modo que tampoco percibió algunas alusiones dirigidas, sin nombrarlo, a Tycho Brahe, alusiones que hacían entender al papa de la astronomía que Maestlin acababa de encontrar a alguien más grande que él.

A pesar de esto, tan pronto como las pruebas estuvieron corregidas, Kepler las reenvió a Tubinga, acompañadas de una carta vehemente y llena de reproches. Cuando recibió, a comienzos de enero de 1597, el segundo y último juego de pruebas, el texto de acompañamiento era de la mano del impresor. Pero no había ninguna respuesta de Maestlin.

Considerando que había sido injusto con su antiguo profesor, presa de esos terribles arrepentimientos que a veces se apoderaban de él, incluso por las cosas más veniales, le envió, por el mismo correo que las pruebas corregidas, una larga carta de amistad y de agradecimiento, que tenía todo el aspecto de ser de excusa. Por fin, en la última semana de febrero, llegaron cincuenta ejemplares del libro acabado. Pero ninguna respuesta de Maestlin.

La llegada de El misterio cosmográfico a Graz fue celebraba con un banquete en el castillo del gobernador, el barón Sigismund Herbert von Herberstein. Ahora bien informado de los arcanos de la política estiria, Kepler distribuyó con parsimonia cinco o seis de los ejemplares que le habían costado tan caros, uno de ellos para el padre superior de los jesuitas. Previamente se había dirigido al palacio ducal con otros dos volúmenes, pero aquel ignorante de Fernando no se había dignado recibir a quien era, sin embargo, su mathematicus titular. Por lo demás, el barón Hoffman, que le traía de Praga todas las novedades, le ayudaría a distribuir con discernimiento El misterio entre los mayores sabios y eruditos de Europa. Durante el festín, en el que su conversación fue deslumbrante, Kepler consideró que debería festejar también el acontecimiento con sus correligionarios de la ciudad, burgueses modestos y discretos, ninguno de los cuales, naturalmente, había sido invitado al castillo.

Esta segunda reunión tuvo lugar en la gran sala de la escuela Paradies, después del sermón del domingo. La mayoría de los notables luteranos de la ciudad habían acudido en familia, lo que hacía un total de una treintena de personas. Sólo estaba ausente el impresor de Graz, con el pretexto de una enfermedad de su esposa. El hombre se sentía dolido. Además del pastor y el director de la escuela, estaban presentes dos médicos, un orfebre, un posadero, algunos artesanos y campesinos de las cercanías. Schubert hizo un discurso fogoso, en el que afirmó que el libro, su autor y sus protectores serían el mejor baluarte contra las persecuciones de los reformados. Kepler respondió con algunas palabras llenas de humildad. Cantando con sus hermanos de religión salmos en alemán, se sintió confortado: todos sus tormentos secretos disipados, todas sus cóleras interiores apagadas. Ignoraba que aquel sentimiento se llamaba felicidad.

La comida fue mucho más frugal que en casa del gobernador, y las conversaciones que tuvieron lugar incomparablemente menos afectadas y eruditas. Como era lógico, se habló de astronomía, y Kepler, ayudado de bolas de pan, platos y vasos, hizo una hermosa demostración del heliocentrismo. Presidía un extremo de la mesa y el pastor se sentaba en el otro. A su derecha tenía a la encantadora esposa del director de la escuela y, a su izquierda, a una joven viuda, que se había presentado bajo el nombre de Barbara y algo más. Naturalmente, Kepler quiso ser galante, empleando a la vez su erudición, su ironía y ese inefable candor juvenil que, más tarde, haría de él un seductor temible en la corte del emperador. Sus asaltos se dirigían, sobre todo, a la joven viuda; sin embargo, era la señora esposa del director la que lanzaba risitas detrás de su pañuelo, bajo la mirada inquieta de su marido. Barbara, en cambio, parecía indiferente a todo; «a menos que sea tonta», pensó Kepler, un poco despechado.

Barbara era una muchacha rubia, grande y gorda, de ojos azules muy pálidos, como los que a menudo se encuentran en aquellas montañas. Estaba hecha más para las tareas del campo que para los eruditos ágapes de los notables. Nada parecía interesarle, de modo que el invitado de honor de los reformados de Graz se olvidó de ella.

Una vez finalizada la comida, mientras los asistentes, de pie, formaban pequeños corros en los que concluían sus conversaciones, el pastor Schubert, acompañado de un hombre grueso con barba y de unos sesenta años, se aproximó a Kepler y le dijo:

—Permitidme, querido colega, que os presente al señor Mulleck.

«El molinero que no quiere despegarse de su hija —pensó Kepler—. He caído en una emboscada». Mulleck examinó de pies a cabeza al delgado y largo mathematicus. Finalmente espetó, con una grosera ironía:

—Así es que, señor profesor, ¿escribimos libros sobre las estrellas? Y eso ¿cuánto os reporta?

Kepler respondió devolviéndole la pregunta:

—Así es que, señor molinero, ¿hacemos hijas casaderas? Y eso ¿cuánto os cuesta?

Se hallaban frente a frente, mirándose a los ojos, como si fueran a batirse.

—Barbara, ven aquí, quiero presentarte —dijo el pastor, con la esperanza de distender el ambiente.

La gorda vecina de mesa se adelantó, con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si subiese al cadalso. La veintena de comensales formaba un círculo, a fin de no perderse nada de aquellas presentaciones. La emboscada había sido perfectamente preparada. ¡Demasiado tarde para huir! ¿Y huir a casa de quién? Ya no tenía amigos, además. ¿Y cómo huir? Ya no tenía dinero. La trampa de Graz acababa de cerrarse sobre Johann Kepler.